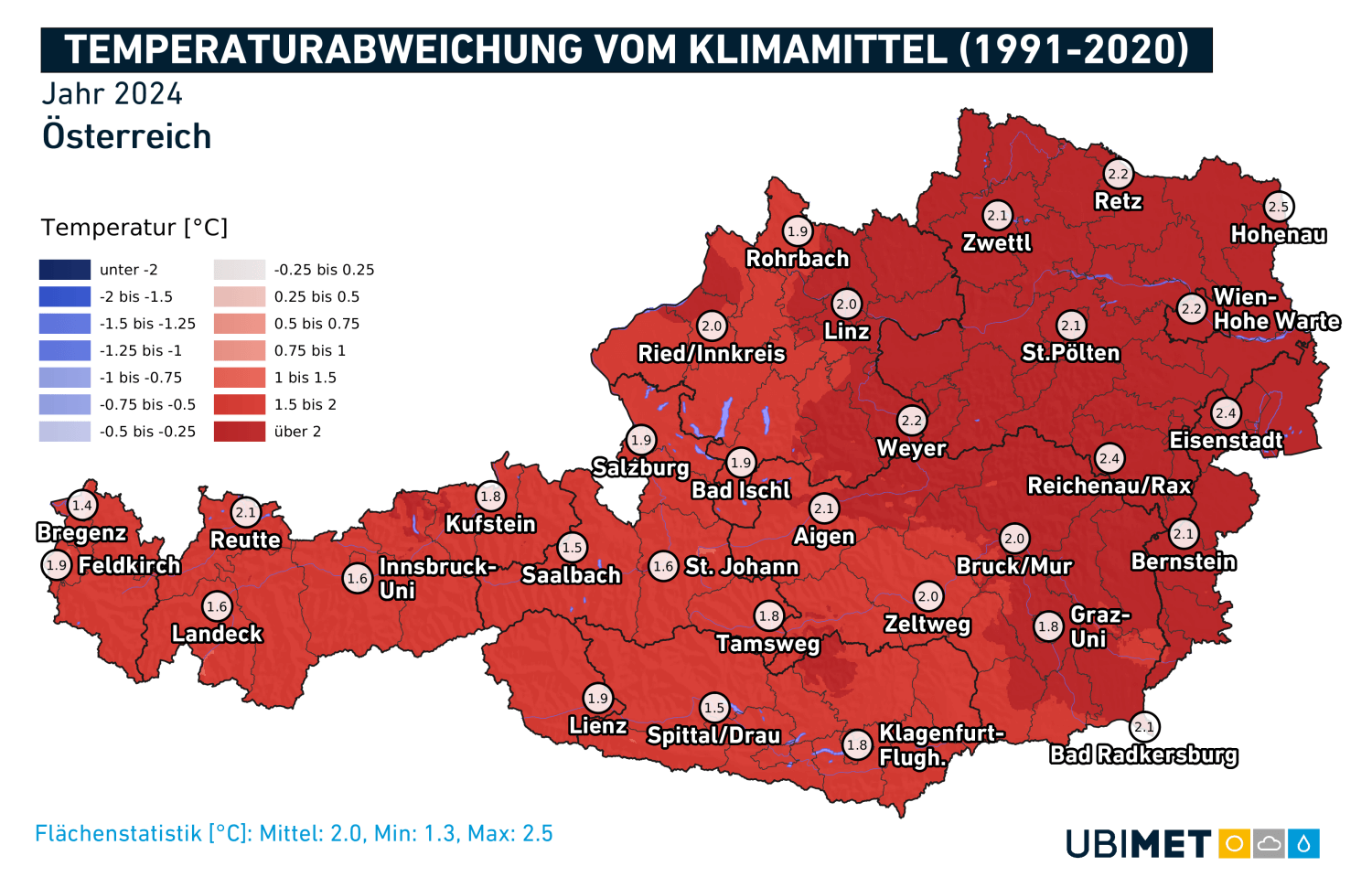

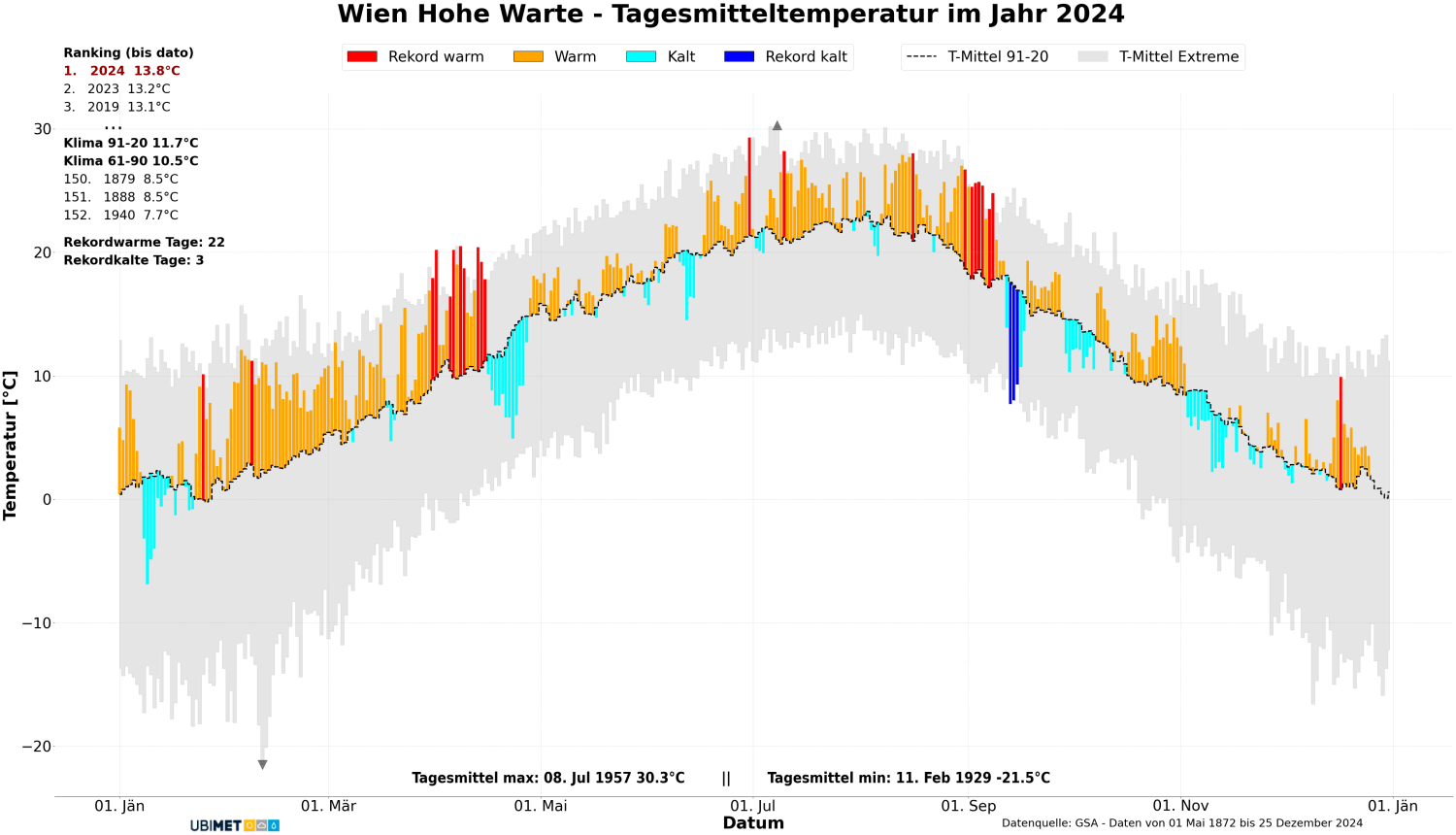

Das Jahr 2024 war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, so war es im landesweiten Flächenmittel mit einer Abweichung von +2 Grad das mit Abstand wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1768. Die größten Abweichungen von +2 bis +2,5 Grad im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 wurden im Osten und Südosten verzeichnet, während die Abweichungen von Vorarlberg bis nach Oberkärnten meist bei +1,5 Grad lagen.

Wenn man das Jahr allerdings mit dem älteren Klimamittel von 1961 bis 1990 vergleicht, dann war es landesweit sogar um gut 3 Grad zu warm. Dies zeigt auch eindrücklich, wie sich das Wetter u.a. in Mitteleuropa wesentlich schneller als im globalen Mittel erwärmt (weltweit wurde heuer erstmals die 1,5-Grad-Marke überschritten).

⚠️Wärmstes Jahr der Messgeschichte Österreichs⚠️

2024 pulverisiert alles bisher Dagewesene, überbietet den Rekord vom letzten Jahr um mehr als ein halbes Grad (!) und stellt sich damit an die Spitze der 256-jährigen Messgeschichte in #Österreich (seit 1768).#GrußvomKlimawandel pic.twitter.com/4jFpcD1cjz— wetterblog.at (@wetterblogAT) December 17, 2024

Viele Wärmerekorde

Im Laufe des Jahres kam es auch zu unzähligen Wärmerekorden, so erlebten wir den wärmsten Februar, März sowie auch August der Messgeschichte. Am 7. April wurde in Bruck an der Mur der früheste Hitzetag in Österreich seit Messbeginn verzeichnet, zudem gab es u.a. in Wien eine neue Rekordanzahl an Tropennächten, in der Wiener Innenstadt waren es sogar 53.

Rekorde gab es aber auch auf den Bergen, so war der August der erste gänzlich frostfreie Monat am Hohen Sonnblick seit Beginn der Messreihe im Jahre 1886. Von den vergangenen 12 Monaten brachte nur der November im Tiefland knapp unterdurchschnittliche Temperaturen, zudem erlebten wir von Juni 2023 bis inkl. Oktober 2024 ganze 17 Monate in Folge mit überdurchschnittlichen Temperaturen, was ebenfalls einen neuen Rekord darstellt.

Höchste Temperaturen 2024

- 36,9 Grad Bad Deutsch-Altenburg (NÖ, 14.8.)

- 36,4 Grad Wien – Innere Stadt (W, 30.6.)

- 36,3 Grad Andau (B, 10.7.), Langenlebarn (NÖ, 16.8.), Pottschach-Ternitz (NÖ, 14.8.)

Tiefste Temperaturen 2024

- -22,6 Grad Oberlainsitz (NÖ, 9.1.)

- -21,1 Grad Schwarzau im Freiwald (NÖ, 9.1.)

- -20,8 Grad Lech am Arlberg (V, 20.1.)

Kaum Kälterekorde

Vereinzelt kam es im Laufe des Jahres auch zu Kälterekorden, allerdings äußerst selten bzw. nur an einzelnen Tagen. Etwa Mitte September bei der Hochwasserlage in Niederösterreich wurde an drei Tagen ein Negativrekord der Tagesmitteltemperatur aufgestellt (siehe dunkelblaue Balken in der nachfolgenden Graphik). Demgegenüber stehen allerdings 22 Tage mit einem neuen Wärmerekord (siehe rote Balken).

In einem stabilen Klima würden sich Kälte- und Wärmerekorde in etwa ausgleichen, davon sind wir aber schon seit vielen Jahren weit entfernt: Etwa in Wien gab es bei der Tagesmitteltemperatur in den vergangenen 15 Jahren an 150 Tagen Wärmerekorde und an nur 8 Tagen Kälterekorde.

Viele Regenrekorde

Das schlimmste Wetterereignis war heuer sicherlich das Unwettertief Anett Mitte September, als es in Niederösterreich und im Wienerwald mancherorts zu einem 1000-jährigen Hochwasser kam (hier geht es zu unserem damaligen Liveticker). In den Sommermonaten kam es zudem zu zahlreichen Gewittern mit Starkregen, welche mehrfach zu Sturzfluten und Vermurungen führten. Betroffen waren u.a. Deutschfeistritz, Aflenz, Hollabrunn sowie auch die Silvretta- und Arlbergregion. An zahlreichen Stationen gab es neue Rekorde, wie etwa in Wien, St. Radegund, Aflenz, Feldkirchen, Spittal an der Drau oder auch am Semmering.

Nasseste Orte 2024

- 2741 Liter pro Quadratmeter Loibl (K)

- 2213 Liter pro Quadratmeter Alberschwende (V)

- 2198 Liter pro Quadratmeter Schröcken (V)

Trockenste Orte 2024

- 536 Liter pro Quadratmeter Retz (NÖ)

- 561 Liter pro Quadratmeter Zwerndorf (NÖ)

- 565 Liter pro Quadratmeter Podersdorf (B)

Unwetterlagen im Jahre 2024

Im vergangenen Jahr kam es zu mehreren Unwettern in Österreich, wobei Starkregen und Hitze klar die dominierenden Unwettertypen waren. Es folgt nun eine Auswahl an besonderen Wetterlagen im Jahr 2024 in Österreich in chronologischer Reihenfolge.

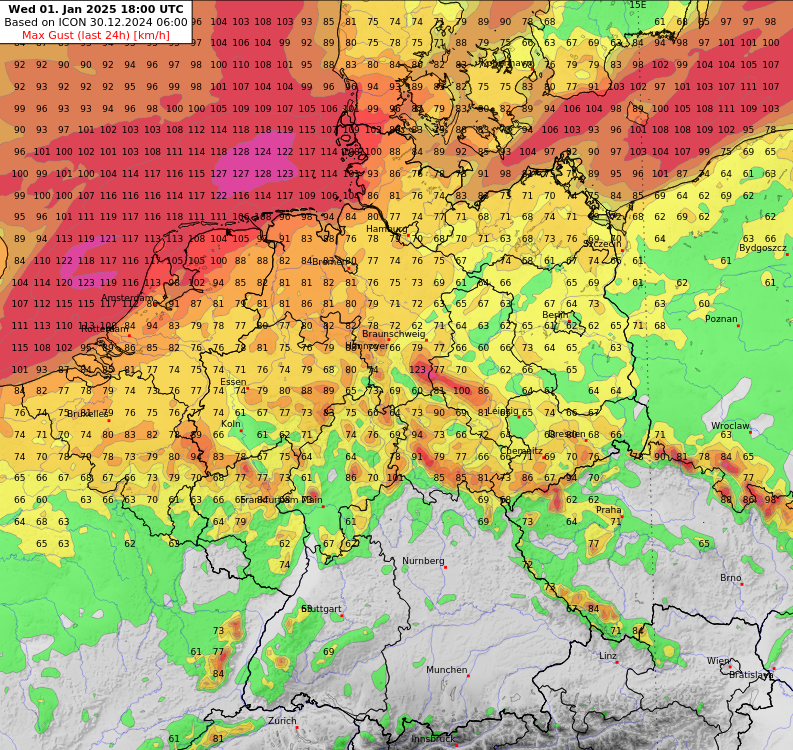

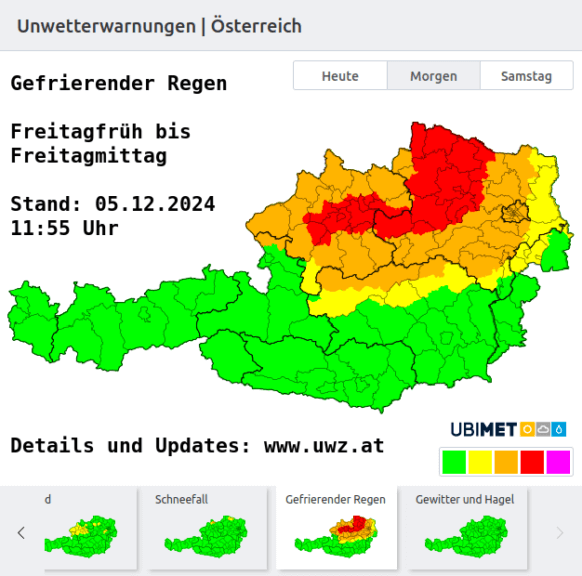

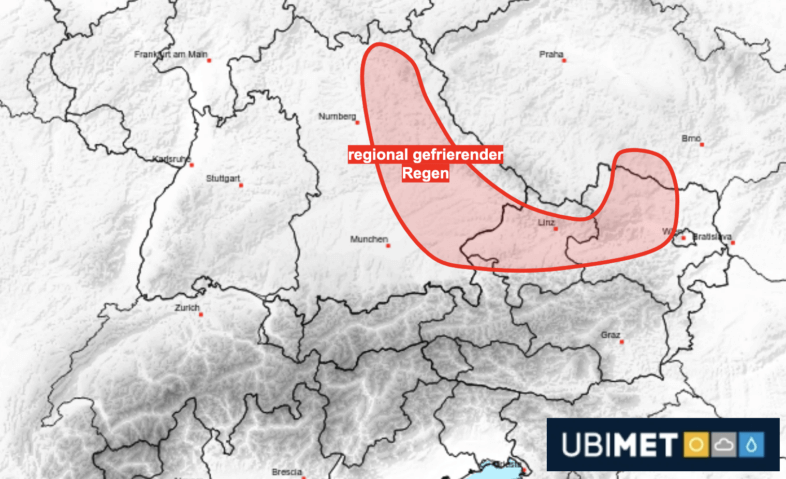

Jänner: Sturm und Eisregen

Kurz nach dem Jahreswechsel brachte ein Tief namens Annelie den stärksten Sturm des Jahres im Wiener Becken. Der föhnige Westwind erreicht in Wien schwere Sturmböen bis 111 km/h bzw. in Gumpoldskirchen bis 106 km/h. Nachfolgend kam es zu einem der wenigen unterdurchschnittlich temperierten Wetterabschnitten des Jahres und in der Nacht auf den 9.1. wurde in Oberlainsitz im Waldviertel mit -22,6 Grad die kälteste Temperatur des Jahres in einem bewohnten Ort gemessen. Vom 17. auf den 18. sowie neuerlich am 23.1. gab es dann regional Glatteis durch gefrierenden Regen, so mussten allein am 24.1. mehr als 300 Verletzte in Grazer Krankenhäusern behandelt werden.

Februar: Extreme Wärme und Schneechaos am Brenner

Der Februar war der außergewöhnlichste Monat des Jahres, so war er am Ende sogar wärmer als der wärmste März der Messgeschichte (der ebenfalls heuer verzeichnet wurde). Im Flächenmittel lagen die Temperaturen knapp 6 Grad über dem Mittel und an manchen Stationen wie etwa auf der Hohen Wand verlief der Februar erstmals gänzlich frostlos. Zumindest in den Alpen kam es vorübergehend aber auch zu Schneefall: Am 23.2. fielen am Brenner sogar 70 cm Schnee und die Autobahn musste in südliche Richtung etwa 10 Stunden lang gesperrt werden musste.

März: Föhn und Saharastaub

Der März verlief ebenfalls außergewöhnlich mild und war am Ende der wärmste seit Messbeginn. In den Nordalpen kam es mehrmals zu stürmischem Föhn, so wurden in Zell am See am 10.3. sowie in Achenkirch am 30.3. orkanartige Böen bis 114 km/h gemessen. In Brand wurde am 29.3. sogar eine Orkanböe von 118 km/h verzeichnet. Dabei gelangten zeitweise auch große Mengen an Saharastaub ins Land, was am 29. in den Nordalpen sehr hohe Feinstaubbelastungen zur Folge hatte.

April: Wettersturz

Der April brachte am 7.4. in Bruck an der Mur den frühesten Hitzetag der österrechischen Messgeschichte. Nur eine Woche später wurden am 14. in Deutschlandsberg sogar 31,7 Grad erreicht, was einem neuen Monatsrekord für die Steiermark entspricht. Auch in Kärnten wurde mit 30,9 Grad in Villach eine neuer Monatsrekord aufgestellt. In weiterer Folge kam es aber zu einem ausgeprägten Wettersturz: Zunächst zogen am 15. am Alpenostrand kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel durch, am 16. fiel dann im Süden bis in tiefe Lagen Schnee.

Seit Stunden (teils starker) Schneefall in #Villach.

Nur 48 Stunden nach dem heißesten Apriltag der Kärntner Messgeschichte mit über 30 Grad.

Hitze & Schneefall in einem Monat – zumindest in Kärnten hab ich auf die Schnelle nichts vergleichbares gefunden.

(Webcam: PanoCloud) pic.twitter.com/C3zpK2krZz— wetterblog.at (@wetterblogAT) April 16, 2024

Mai: Tornado in Graz

Der Mai brachte heuer überdurchschnittlich viele Blitze in Österreich, mitunter gab es auch kräftige Gewitter mit großen Regenmengen in kurzer Zeit. In Erinnerung bleibt v.a. der 21.5., als es im Grazer Bezirk Eggenberg zu einem Tornado kam.

Weitere spektakuläre Aufnahmen vom #Tornado aus #Graz.

Bildquelle: Stefanie Filzmoser via Facebook/uwz.at pic.twitter.com/J1PjeTNGsX

— uwz.at (@uwz_at) May 21, 2024

Zu einem außergewöhnlich Naturschauspiel kam es zudem in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai, als ein schwerer G5-Sonnensturm verbreitet zu hell sichtbaren Polarlichtern führte.

Juni: Gewitter mit Starkregen und Hagel

Der erste Sommermonat brachte mehrere heftige Gewitterlagen mit Starkregen und Hagel. Am 8. kam es etwa in Deutschfeistritz zu einer schweren Sturzflut, der Übelbach verzeichnete ein 300-jähriges Hochwasser.

@uwz_at Deutschfeistritz/Steiermark pic.twitter.com/NH68Y0YrsK

— Chromey (@Chromatizing123) June 8, 2024

Für Schlagzeilen sorgte aber vor allem ein Superzellengewitter im Raum Hartberg am 9. Juni: Ein Flugzeug der AUA flog direkt durch die Gewitterwolke hinweg und wurde durch Hagelschlag stark beschädigt. Dieses Gewitter führte kurze Zeit später auch zu einem Tornado im Südburgenland an der Grenze zu Ungarn.

Am gleichen Tag kam es zudem auch zu großem Hagel um 7 cm im Tiroler Unterland. Weitere heftige Gewitter folgten am 30. Juni, als es zu einer Vermurung am Achensee kam und großer Hagel um 7 cm im Waldviertel örtlich zu schwersten Schäden führte.

Der bis zu 7cm große Hagel hat im Raum Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz rund 80% der Gebäude teils schwer beschädigt, wie das BFK berichtet.

📸 St. Mayer/BFK Waidhofen a.d. Thaya, FF Raabs a.d. Thaya pic.twitter.com/trbmAVq5iK— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2024

Juli: Gewitter mit Sturm und Starkregen

Am 6. Juli sorgte eine Gewitterlinie im oberösterreichischen Zentralraum für Sturmböen bis 100 km/h, am 10. kam es im Raum Fieberbrunn Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 7 cm. Am 11. und 12. gingen v.a. in der Weststeiermark starke Gewitter nieder, welche enorme Regenmengen in kurzer Zeit brachten und für Überflutungen und Murenabgänge sorgten. Der 12.7. geht mit knapp 190.000 Entladungen auch als blitzreichster Tag des Jahres in die Statistik ein, als mit Durchzug einer Gewitterlinie in Zeltweg Böen bis 111 km/h gemessen wurden. Am 16. waren erneut Starkregen und Vermurungen im Fokus, als im Aflenzer Becken innerhalb weniger Stunden 100 l/m² gemessen wurden.

Hier ein Video der Schäden der gestrigen #Gewitter aus den Aflenzer Becken. Dort sind teils 100 L/m² in wenigen Stunden gefallen, dementsprechende Zerstörung gab es dort. Die Unwetter haben auch die Südstrecke der ÖBB betroffen und für Muren gesorgt. pic.twitter.com/CVr726VbrS

— uwz.at (@uwz_at) July 17, 2024

August: Gewitter und Vermurungen

Der August verlief schwülheiß und außerordentlich blitzreich, immer wieder gab es kräftige Gewitter. Etwa am 12. wurden im Pongau Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 6 cm registriert. Am 13. brachte ein nächtliches Gewitter am Flughafen Wien-Schwechat eine orkanartige Böe von 112 km/h. Am 16. kam es dann neuerlich zu Vermurungen u.a. in der Silvretta- und Arlbergregion sowie auch in Hollabrunn.

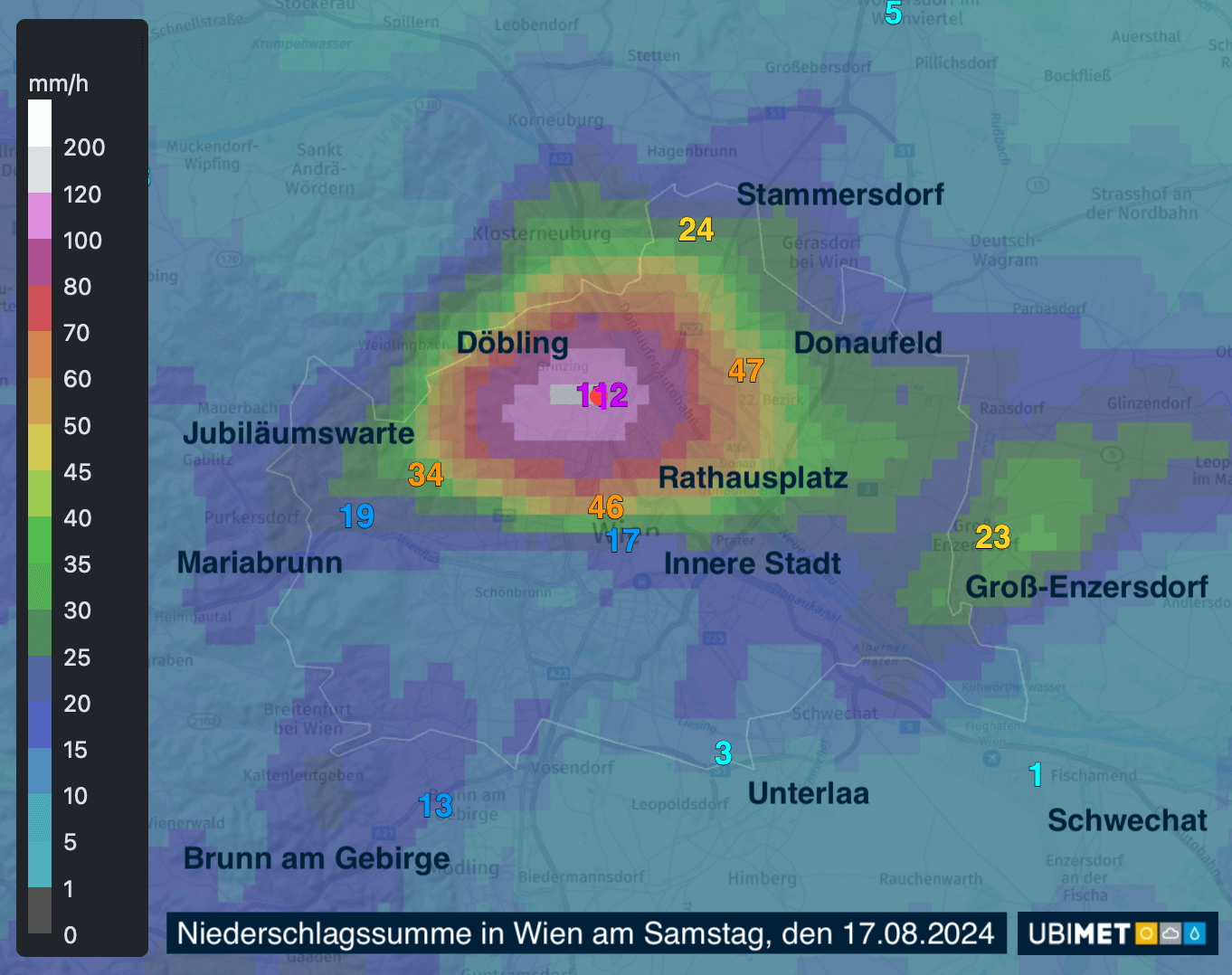

Im weiteren Verlauf stand Wien dann auch am 17. im Mittelpunkt: Ein stationäres Gewitter brachte an der Hohen Warte in Wien in nur einer Stunde 94 l/m², noch nie wurde an einer österreichischen Wetterstation eine derart hohe Regenmenge in nur einer Stunde gemessen.

Blitzreichste Bezirke 2024

- 43 Blitze/km² Oberwart (B)

- 34 Blitze/km² Braunau am Inn (OÖ)

- 31 Blitze/km² Eisenstadt-Umgebung (B)

- 31 Blitze/km² Hartberg-Fürstenfeld (ST)

- 30 Blitze/km² Rust (B)

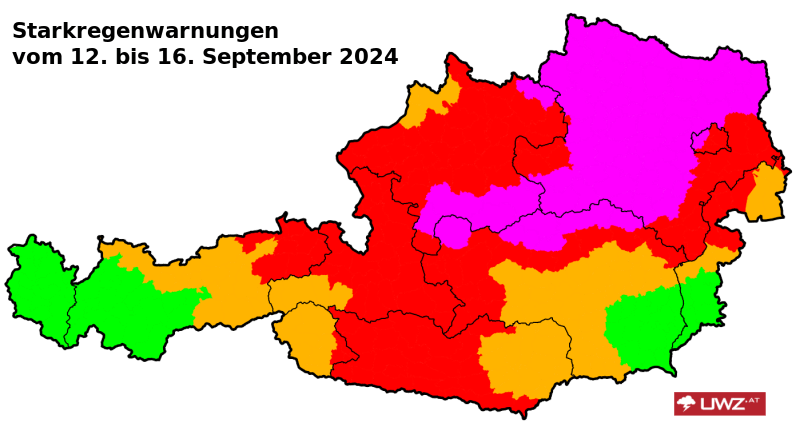

September: Schweres Hochwasser

Das schwerste Unwetterereignis des Jahres ereignete sich Mitte September mit Tief Anett, als es in Niederösterreich und im Wienerwald zu einem extremen Hochwasser kam. In St. Pölten fiel in nur vier Tagen eine Rekordmenge von 361 l/m² Regen, also mehr als im zuvor niederschlagsreichsten Herbst aus dem Jahre 1950. In Wien wurde das Kapazitätslimit der Kanalisation erreicht und der Wienfluss verzeichnete ein 1000-jähriges Hochwasser.

#wienfluss #hochwasser #wien 😥@NorBoExec pic.twitter.com/NK30sXAg7j

— Felicitas Matern (@feelimage_wien) September 15, 2024

Eine neue Aufnahme von der Südautobahn A2, vermutlich bei Wiener Neudorf 😯#AustriaFlood pic.twitter.com/pL1yrDseUZ

— uwz.at (@uwz_at) September 15, 2024

Im Grazer Bergland bzw. in der Oststeiermark wurden zudem Orkanböen gemessen, u.a. am Schöckl, in St. Radegund und in Hartberg gab es neue Allzeitrekorde.

Auf den Bergen gab es ergiebige Schneemengen und auch in manchen Tallagen wurde etwa in der nördlichen Obersteiermark der erste Schnee der Saison verzeichnet.

Noch ein wenig Stimmung… Wohlfühlwetter 🙃 pic.twitter.com/bH3h6UDo3S

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) September 13, 2024

Oktober: Frostfrei

Der Oktober verlief weitgehend ruhig und neuerlich sehr mild. Vielerorts gab es erstmals seit Messbeginn keinen Frost wie u.a. in Radstadt und Neumarkt. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober waren zudem neuerlich Polarlichter sichtbar, wobei das Wetter in Österreich vielerorts trüb war.

November: Schneefall in Vorarlberg

Der November war der einzige Monat des Jahres mit unterdurchschnittlichen Temperaturen im Tiefland Österreichs. Am 21. kam es im Westen Österreichs auch zu einem kräftigen Wintereinbruch: In Bregenz gab es 28 cm bzw. in Reutte 30 cm Neuschnee. Der Arlbergpass musste am Abend gesperrt werden.

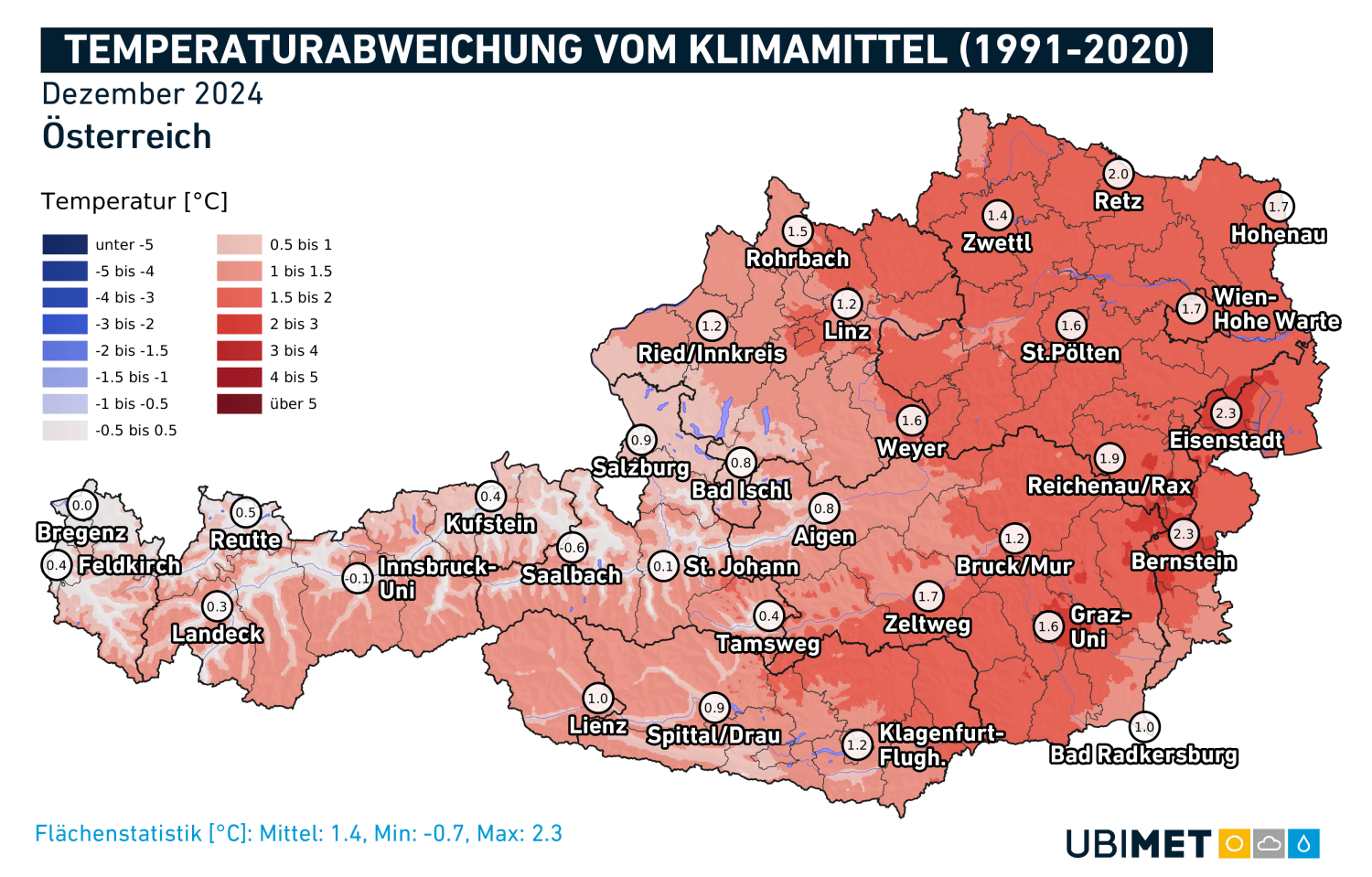

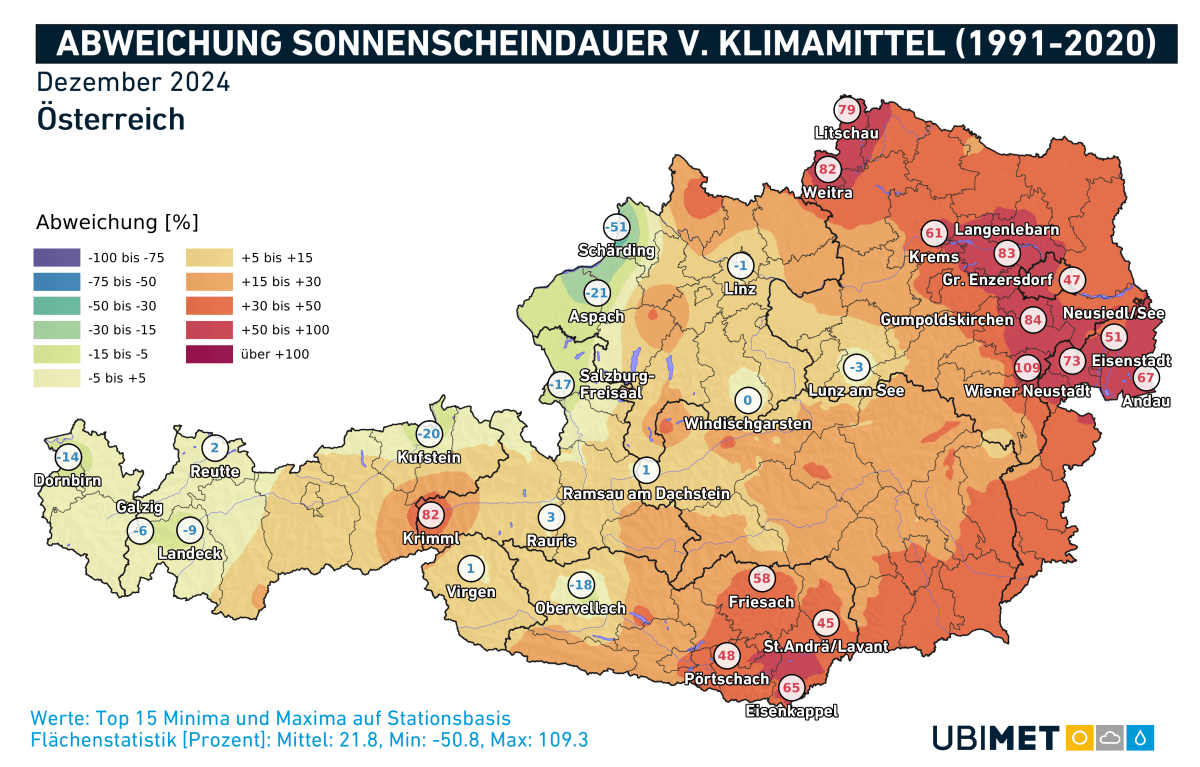

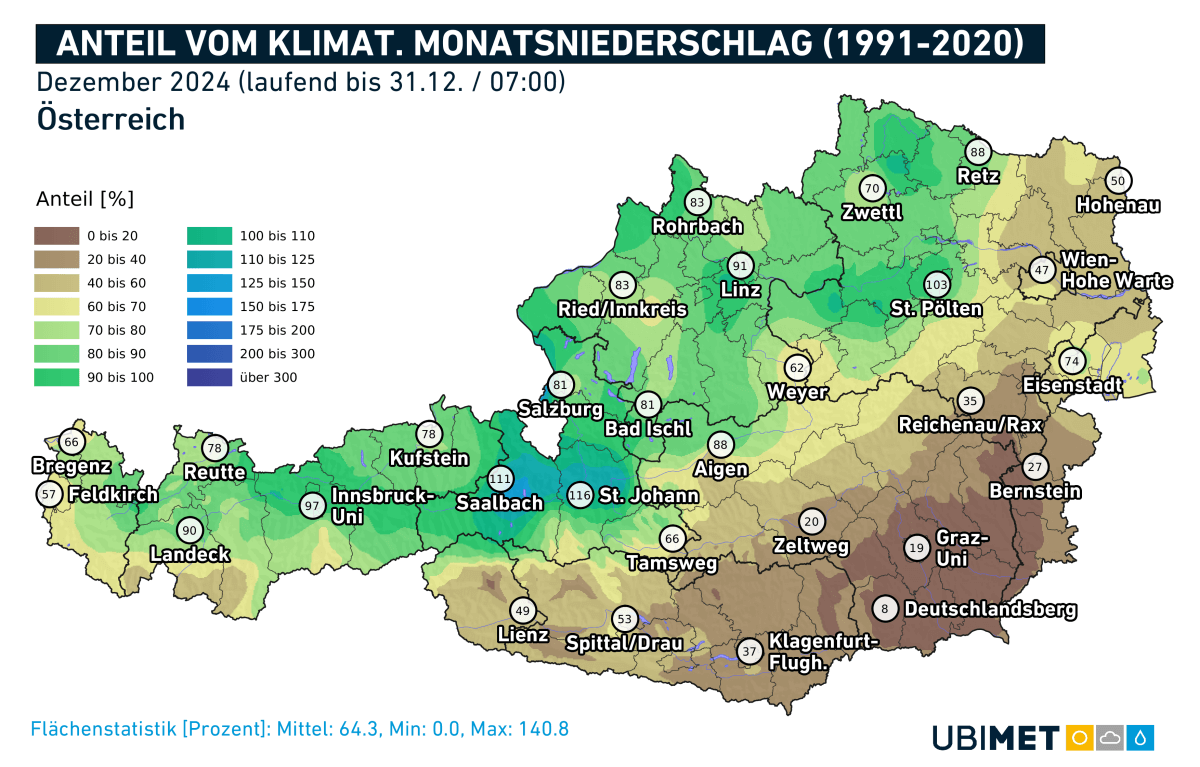

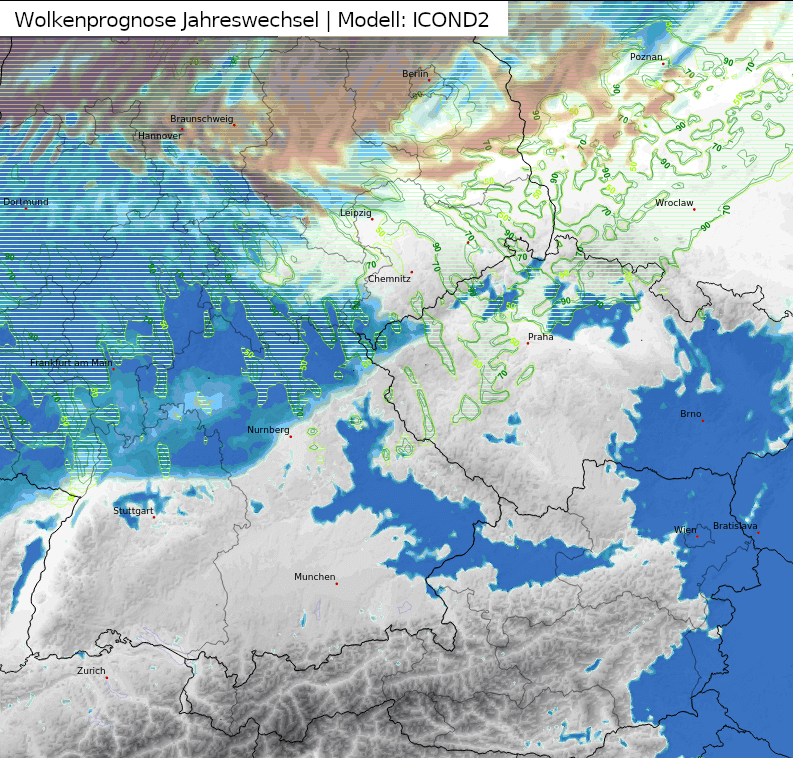

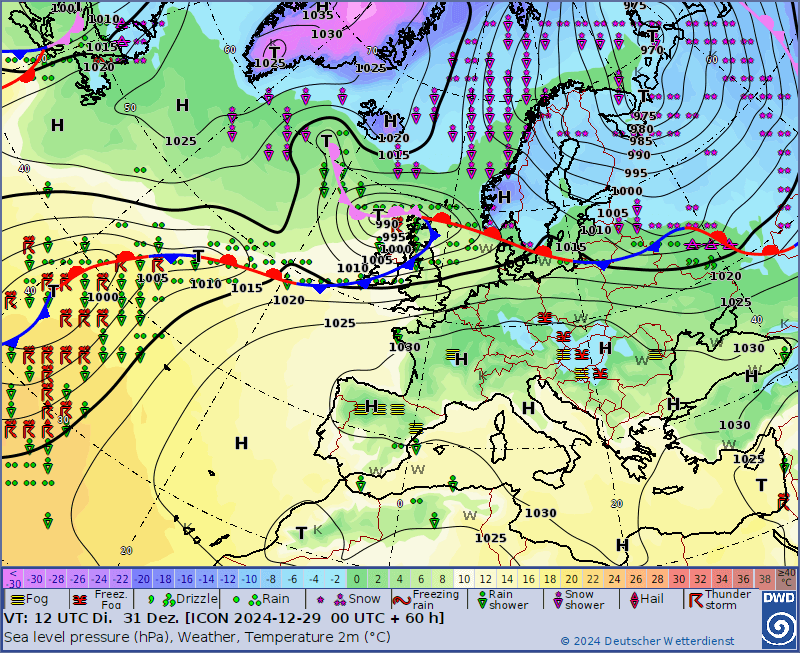

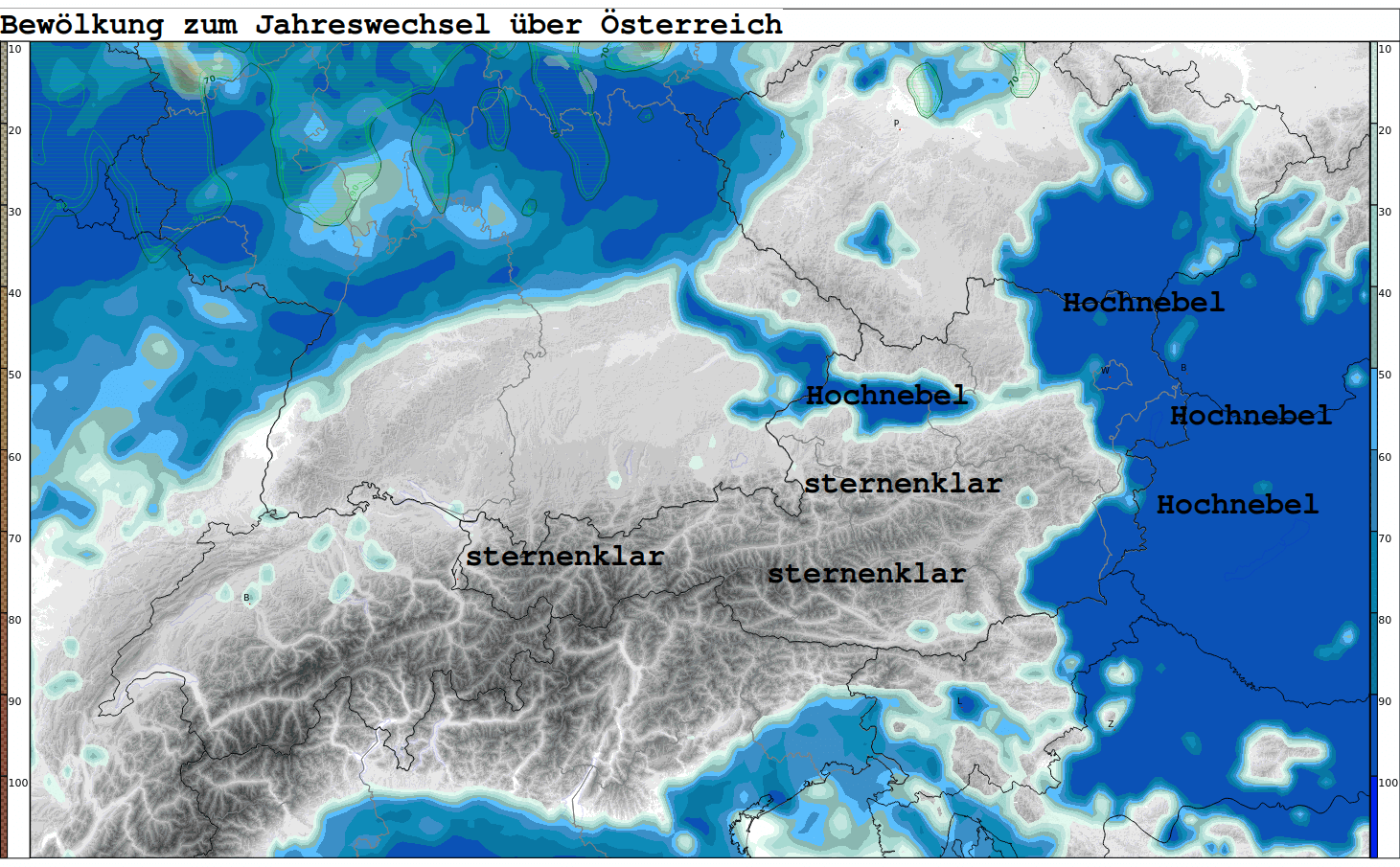

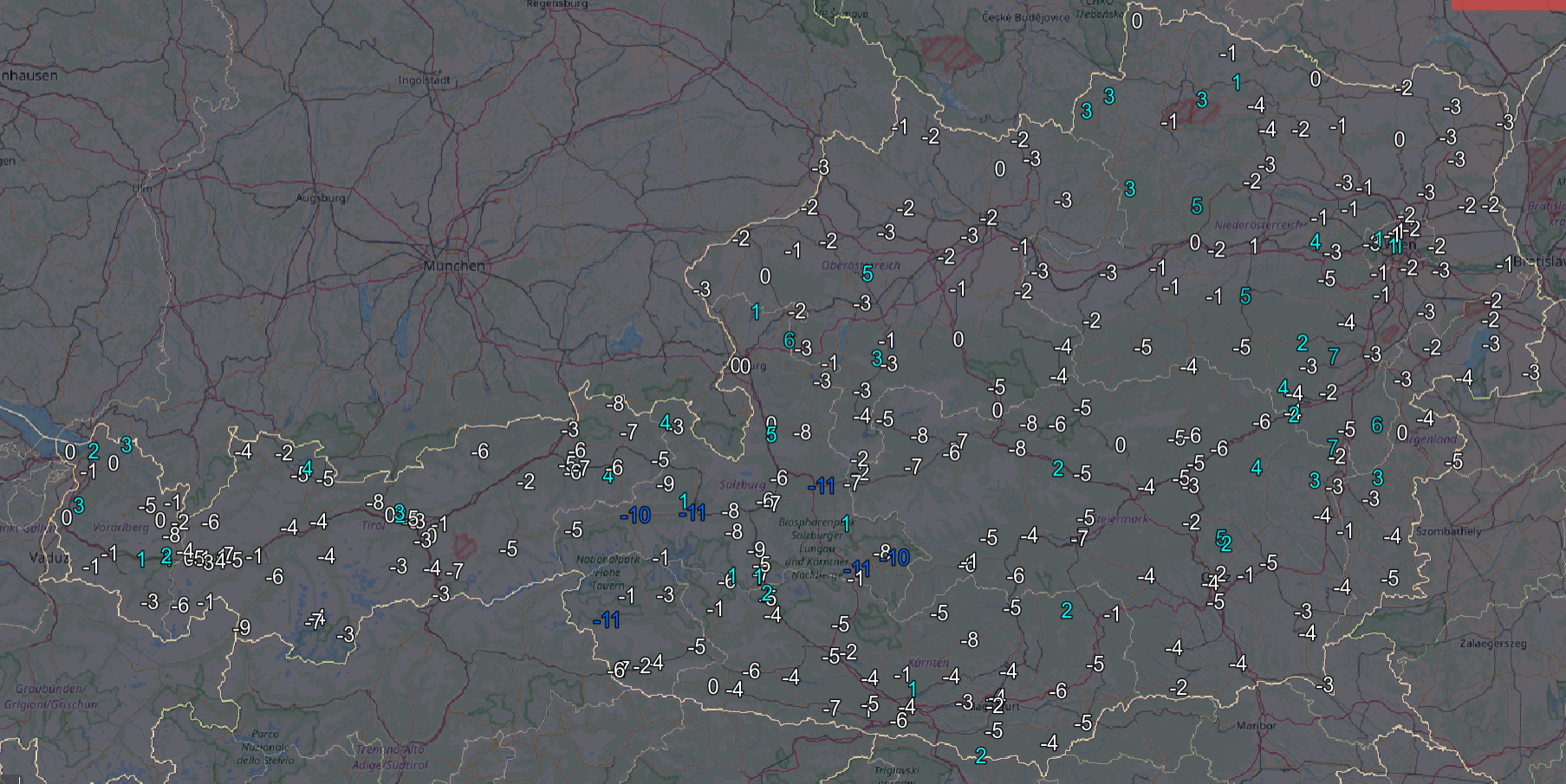

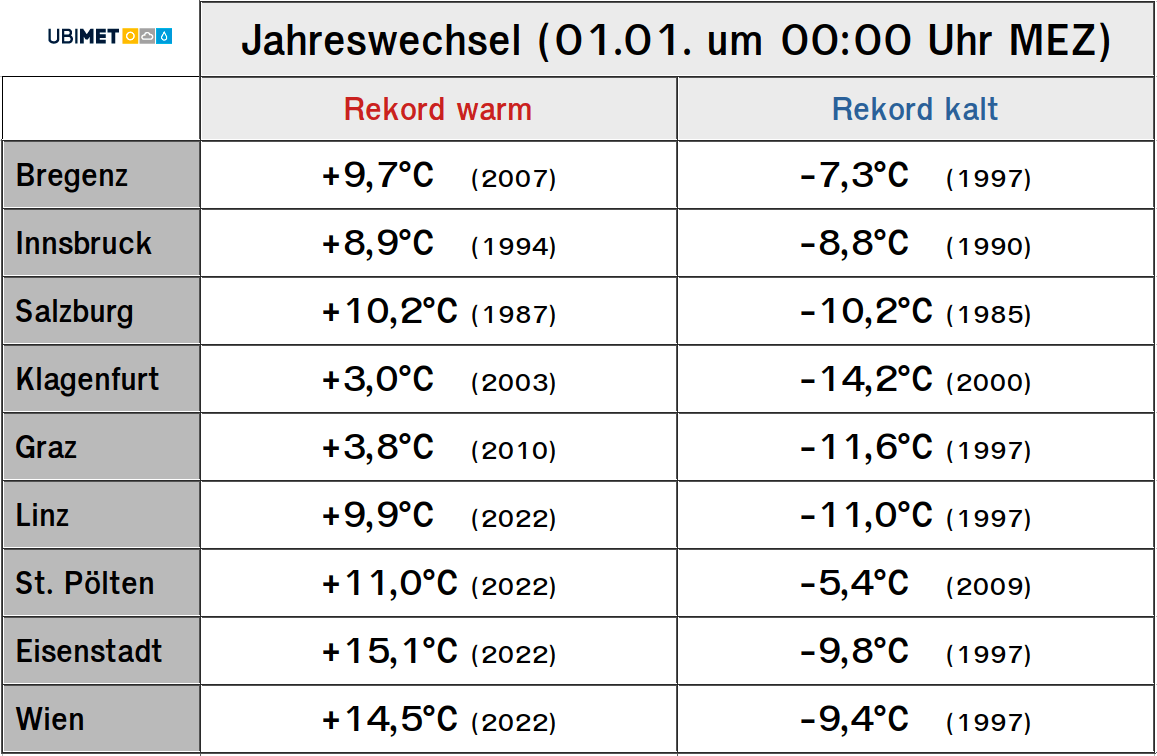

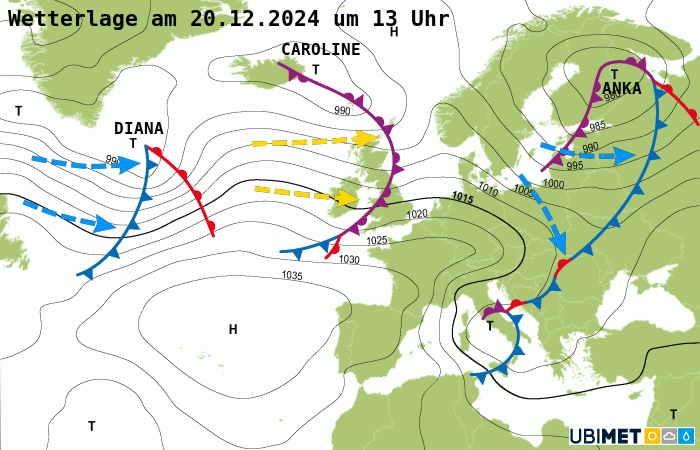

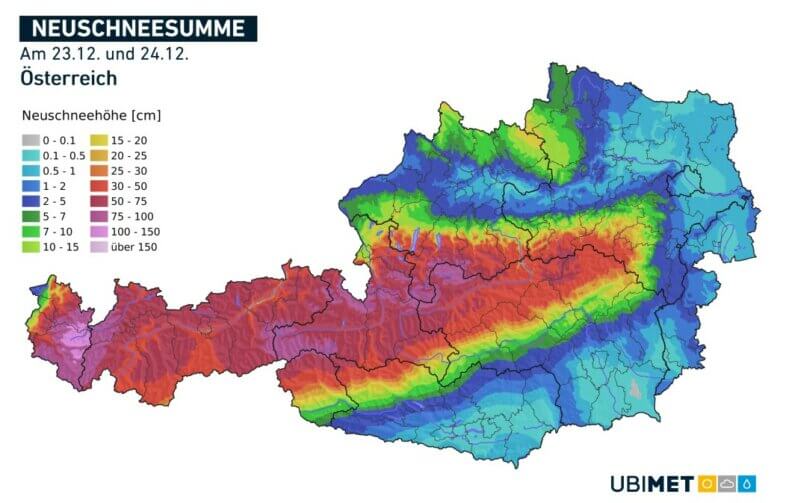

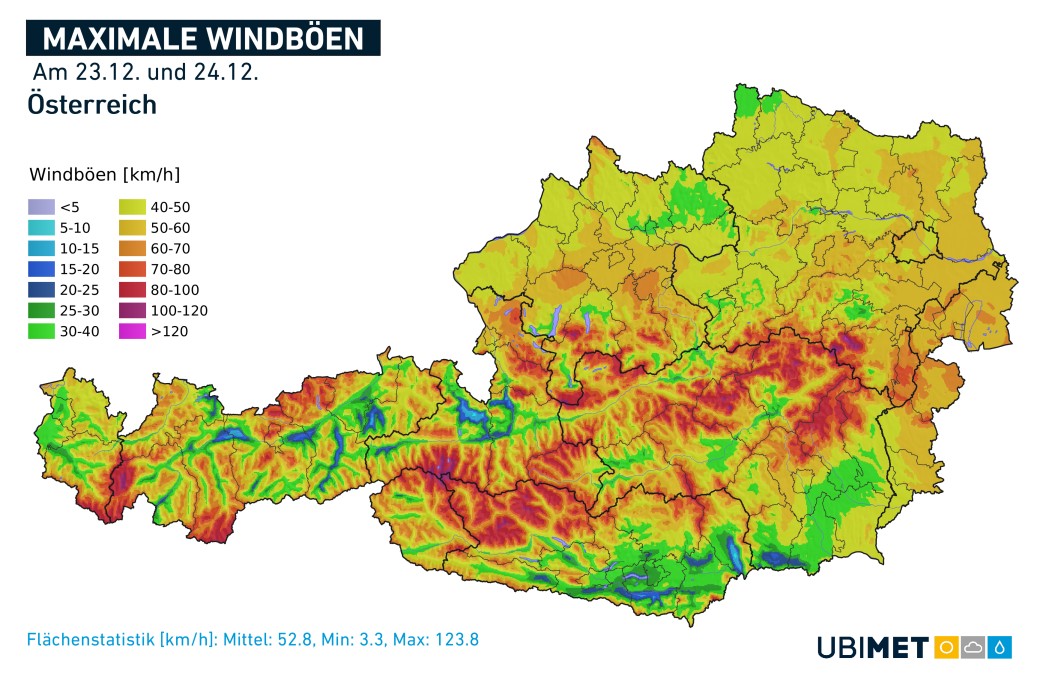

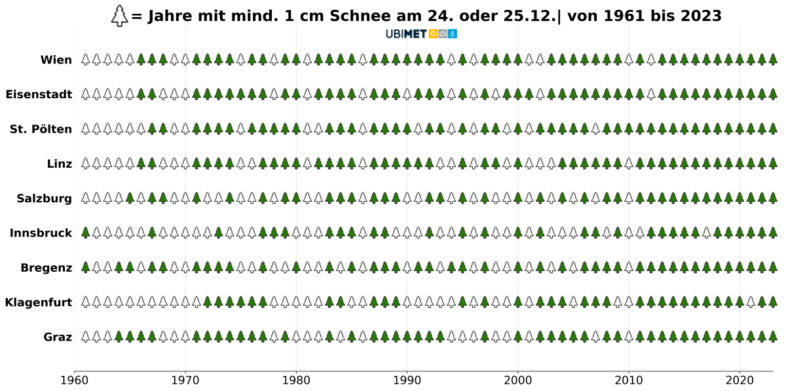

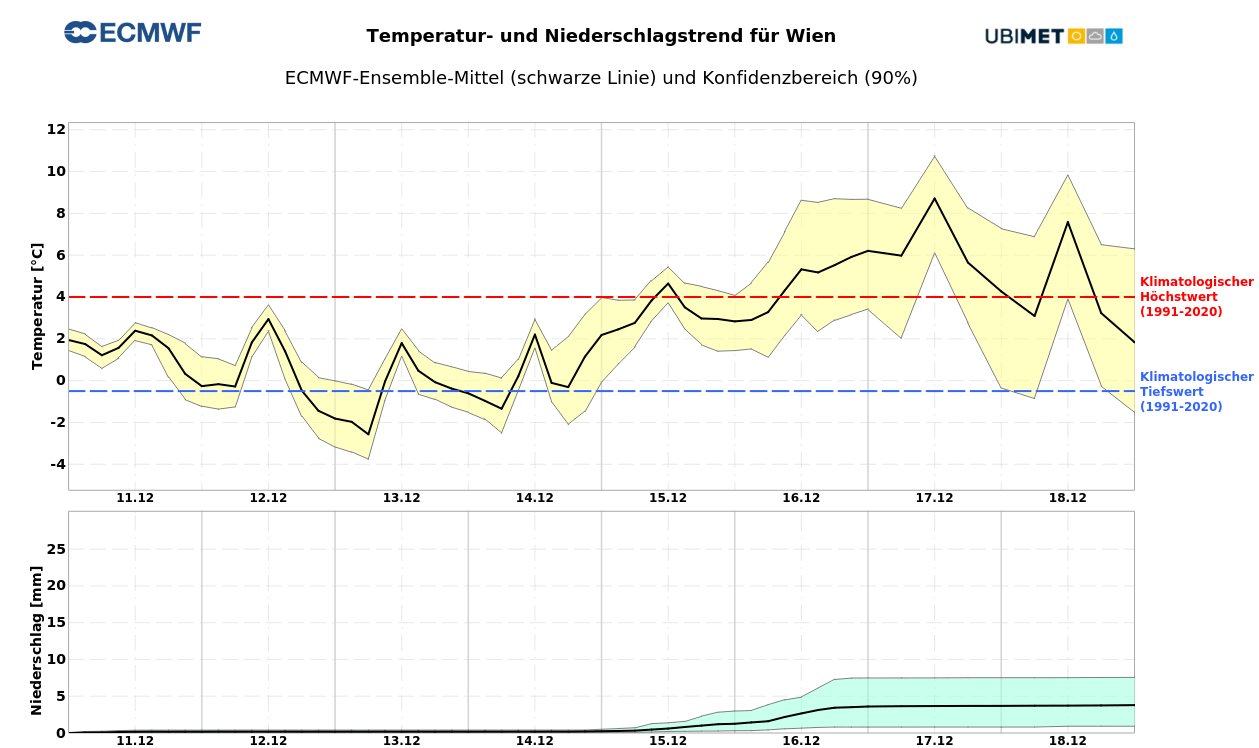

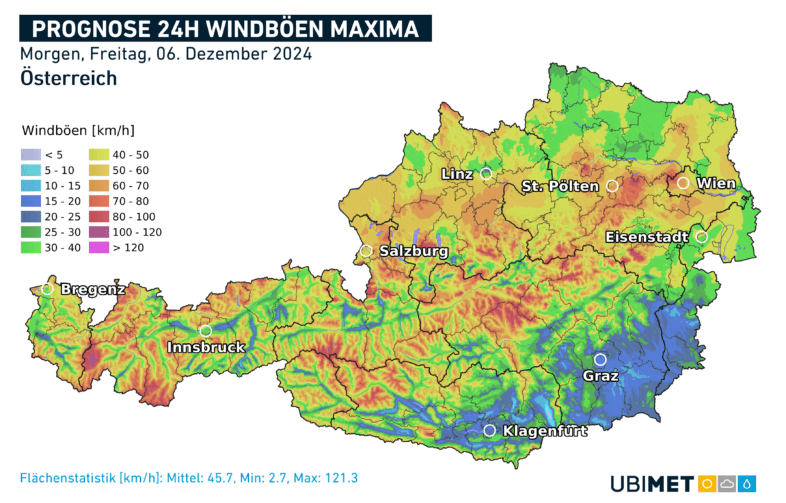

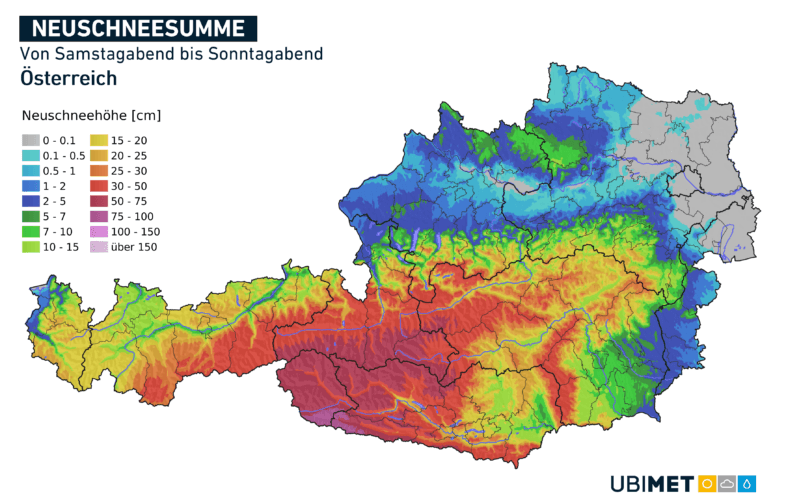

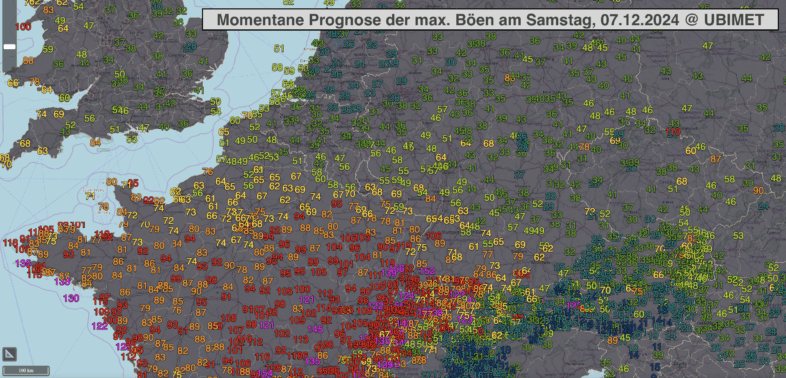

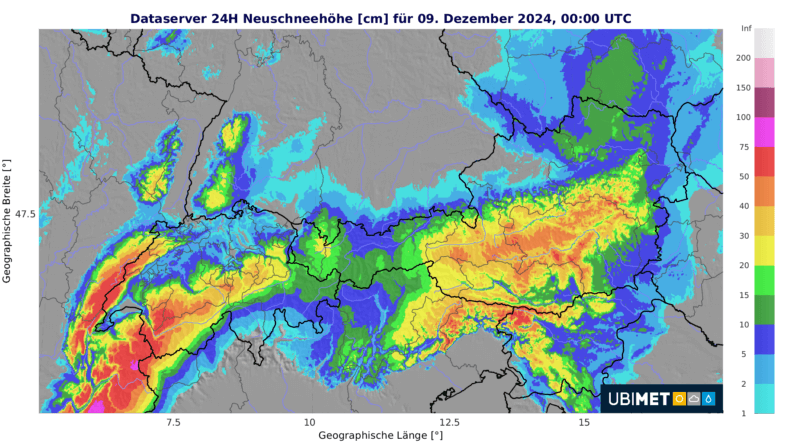

Dezember: Sturm und etwas Schnee

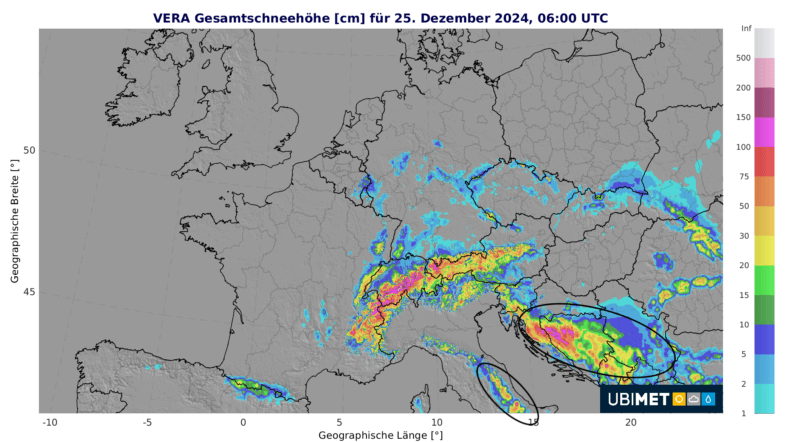

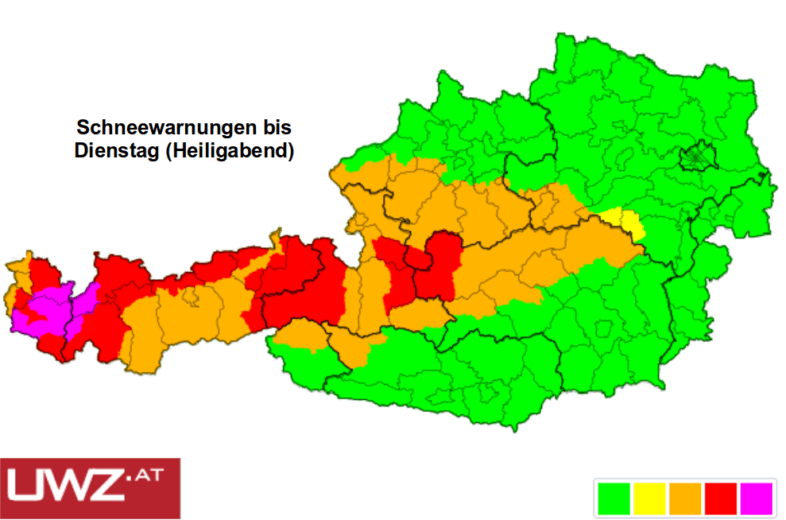

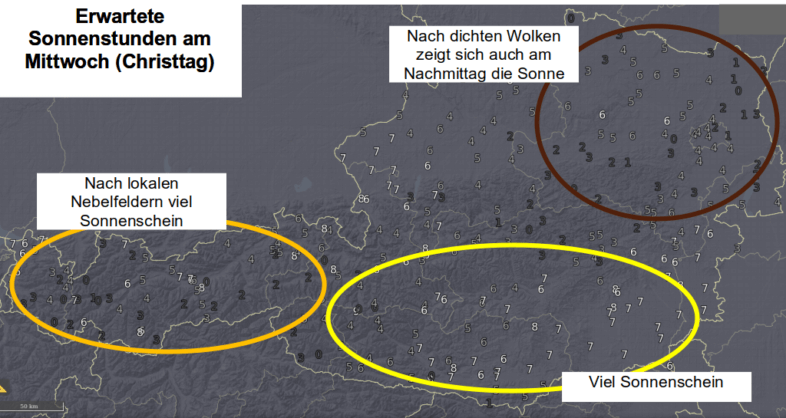

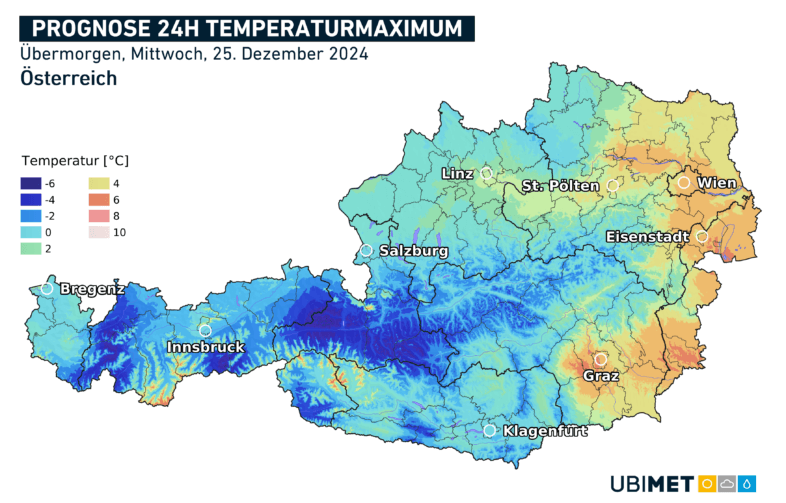

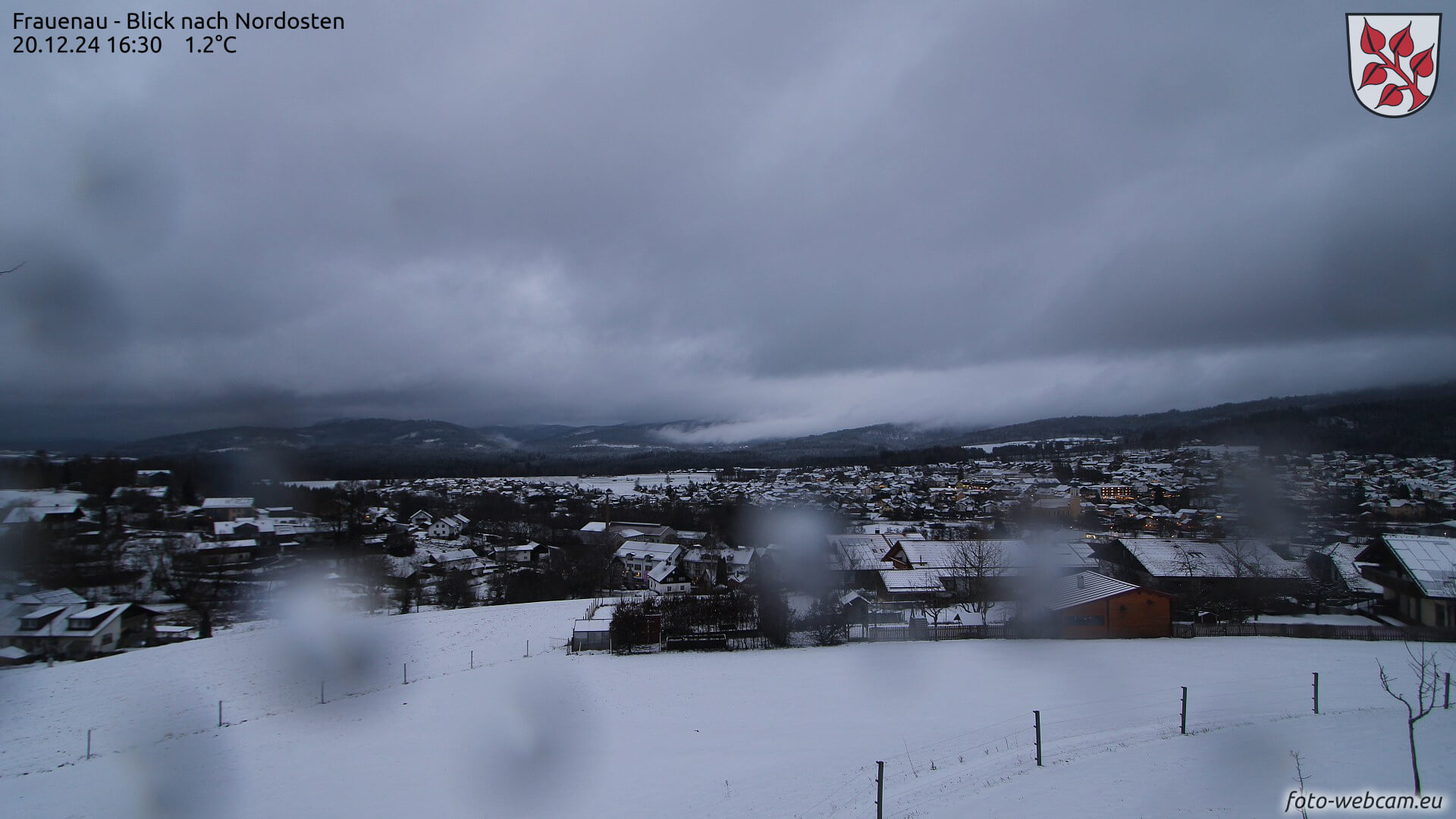

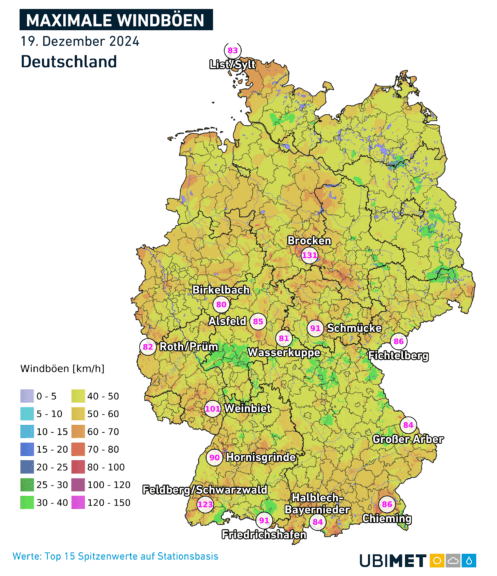

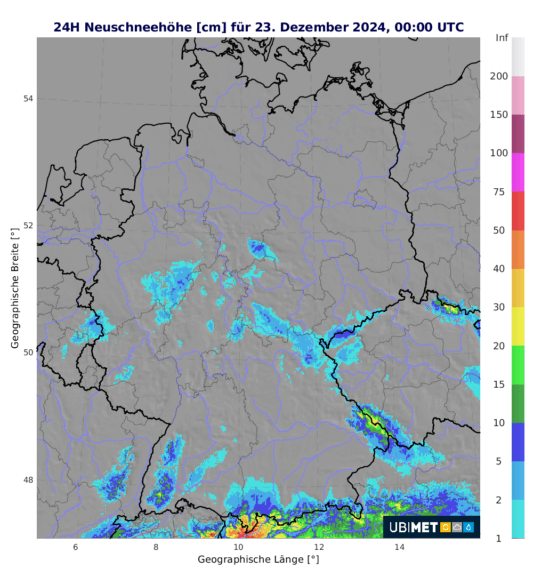

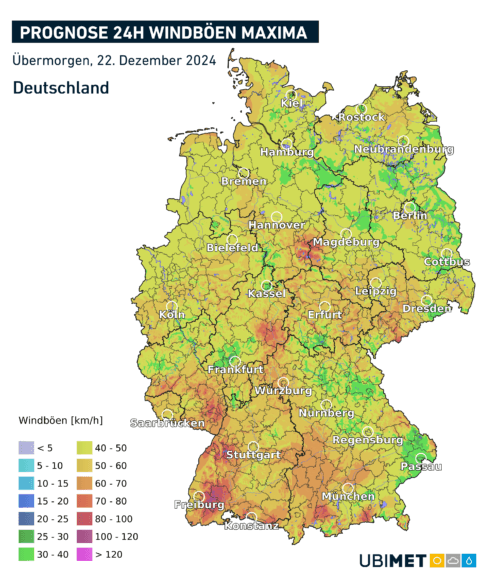

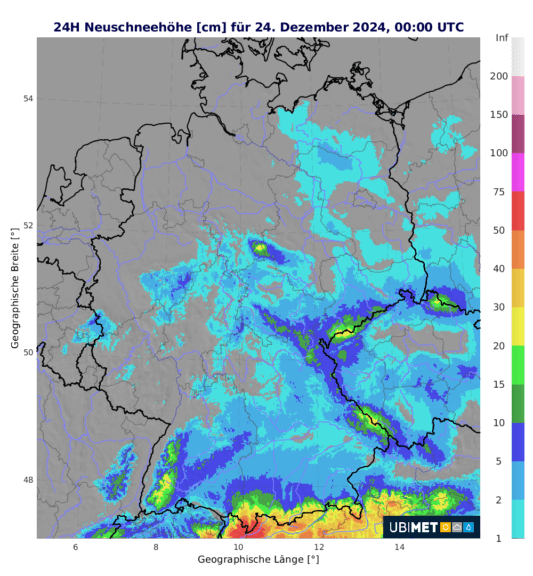

Der Dezember brachte zeitweise wechselhaftes Wetter, so kam es etwa am 6. im Norden regional zu Glätte durch Eisregen. Nachfolgend kam es auch mehrmals zu stürmischem Wind, wie etwa am 16. im Wiener Becken, am 19. in Oberösterreich und am 24. in den Südalpen bzw. am Alpenostrand. In Erinnerung bleibt zudem eine Nordstaulage kurz vor Weihnachten mit Schnee bis in viele Tallagen. Auf den Bergen gab es etwa im Bregenzerwald und im Arlberggebiet große Neuschneemengen von teils mehr als 1 Meter.

Höchste Windspitzen In den NIEderungen 2024

- 135 km/h St. Radegund (ST, 14.9.)

- 118 km/h Brand (V, 29.3.), Hartberg (ST, 14.9.)

- 114 km/h Achenkirch (T, 30.3.), Zell am See (S, 10.3.)

- 112 km/h Schwechat (NÖ, 13.8.)

- 111 km/h Wien-Innere Stadt (4.1.), Zeltweg (12.7.)

Hier geht es zum Unwetter-Rückblick für die Jahre 2021, 2022 und 2023.

Titelbild: © Storm Science Austria,