Januar 2025 in Deutschland etwas zu mild und ausreichend nass

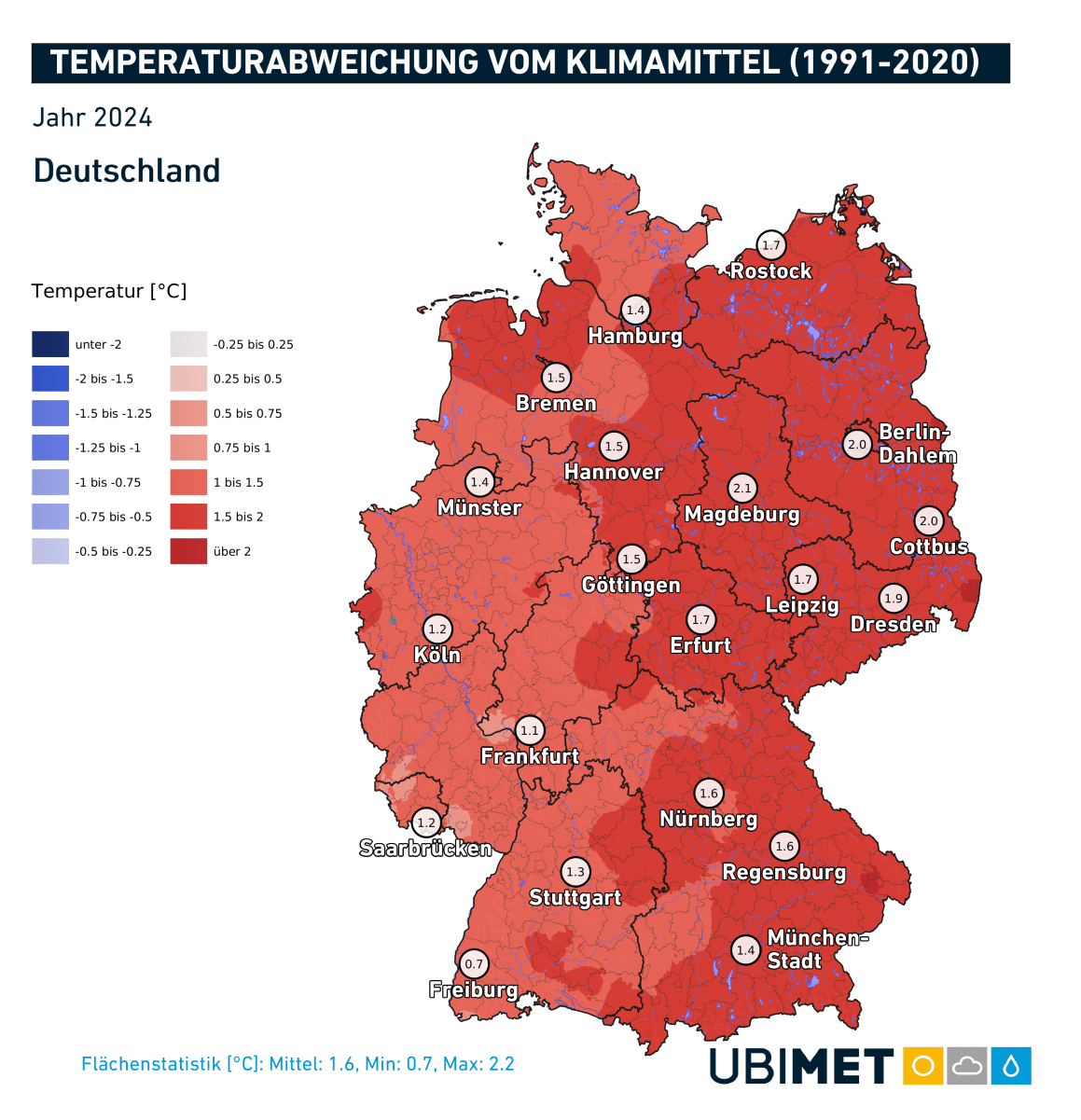

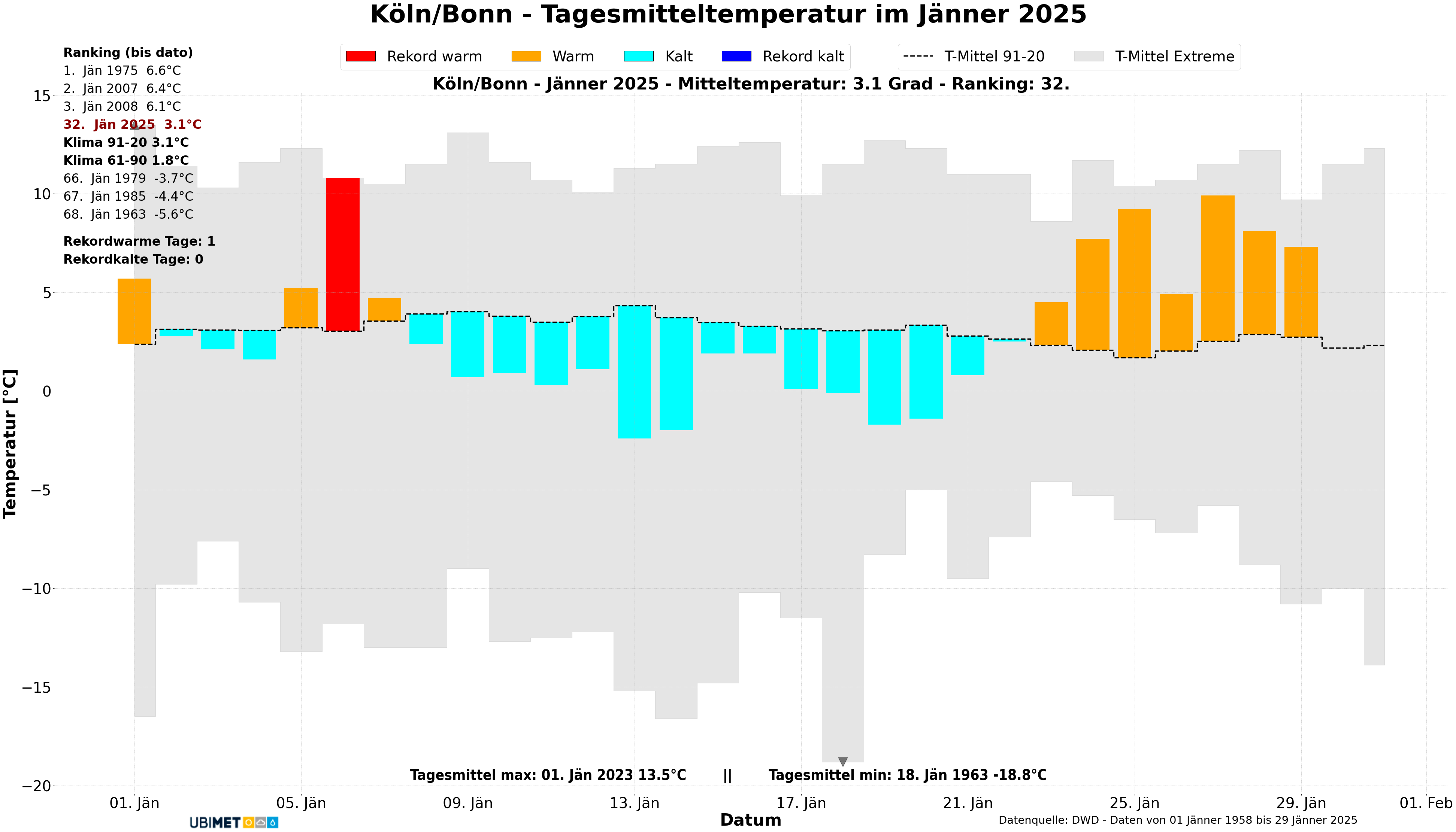

Der Januar 2025 endet in Deutschland meist frostfrei und nur leicht unbeständig. Erst Anfang Februar könnte aus Nordosten neuerlich kältere Luft angezapft werden. Der erste Monat des Jahres fällt somit landesweit nur leicht zu mild im Vergleich zum jüngeren Klimamittel 1991-2020 aus. Die landesweite Abweichung beträgt rund +1 Grad. Es gab somit durchaus mehrere Januar in der Vergangenheit, die noch milder zu Ende gegangen sind.

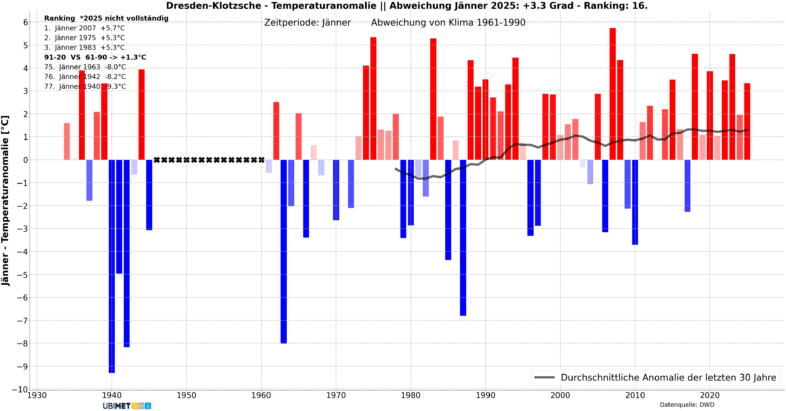

Regional gab es dabei große Unterschiede, vor allem zwischen West- und Ostdeutschland. Vom Saarland über Rheinland-Pfalz und NRW bis nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein war der Monat durchschnittlich temperiert. An der niederländischen Grenze gab es vereinzelt sogar leicht negative Abweichungen (immer im Vergleich zum bereits milderen Klimamittel 1991-2020). Die größten positiven Abweichungen sind hingegen in der Südosthälfte zu finden. In Sachsen geht der Monat oft 2 Grad zu mild in die Geschichtsbücher.

Die wichtigsten Ereignisse des Monats

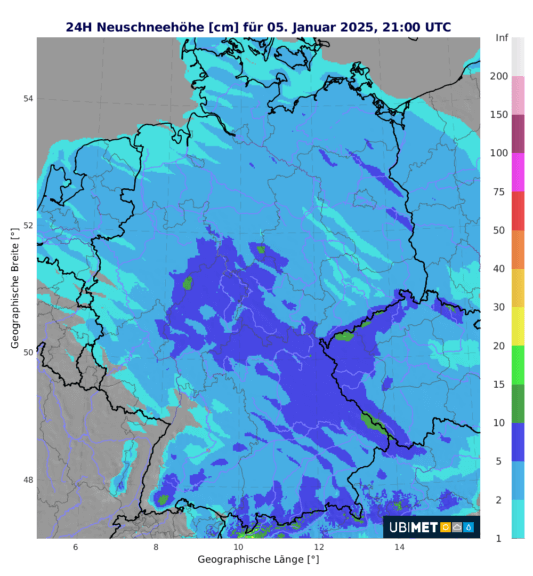

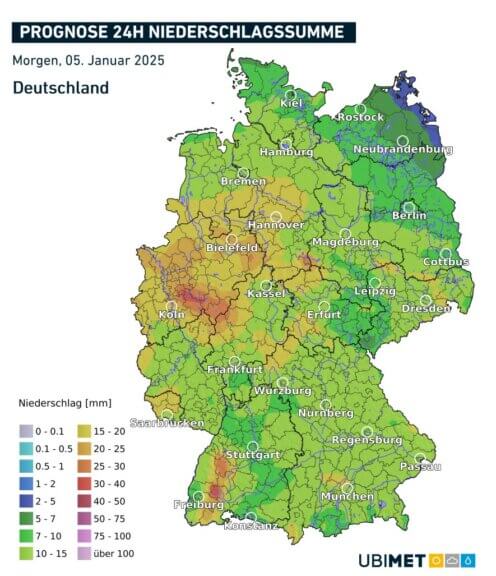

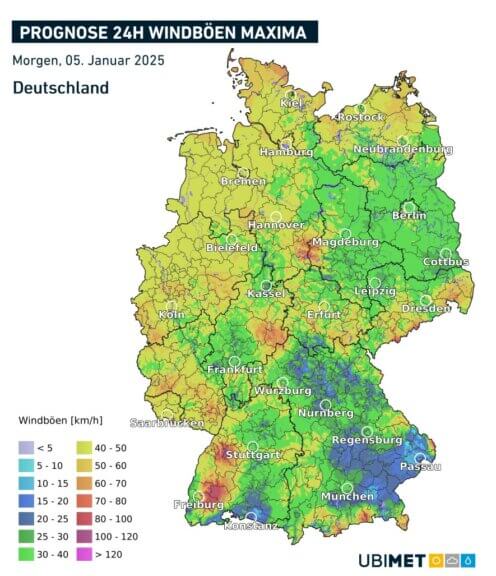

Der Januar 2025 startete turbulent mit Sturm und Schnee. Zwischen dem 05.01. und dem 06.01. folgten dann eine markante, landesweite Glatteislage sowie ein vor allem im Nordwesten des Landes kräftiges Sturmereignis. Zwischen dem 08.01. und dem 09.01. kam zudem in einem Streifen von der Eifel und dem Sauerland über das Harzgebiet bis nach Magdeburg und Berlin zu nennenswerten Neuschneemengen. Am 14.01. und am 15.01. kam es schließlich erneut zu einer gefährlichen Glatteis-Situation über weiten Teilen des Landes.

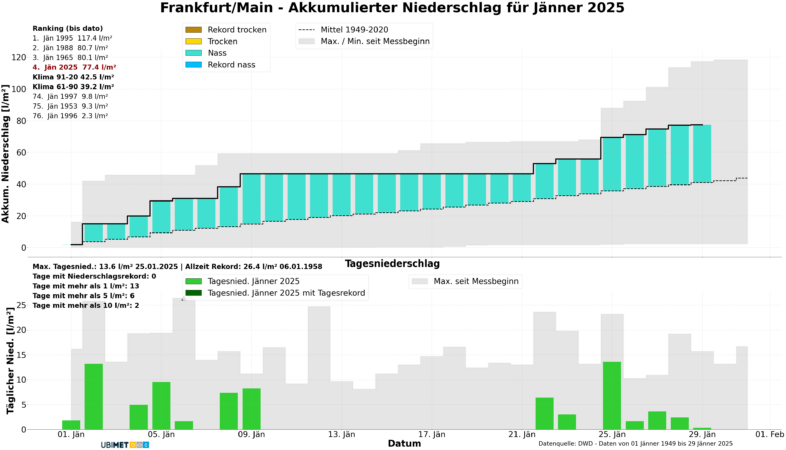

Ausreichend nass

Niederschlagsmäßig war der Januar häufig nass. In weiten Teilen der Bundesrepublik ist mehr oder weniger ziemlich genau der zu erwartende Monatsniederschlag zusammengekommen (= 100 % auf der Karte unten). Im Südwesten fiel sogar teils 1,5 bis 2 Mal (= 150 bis 200 %) so viel Niederschlag als üblich. Lediglich in den Alpen und im Bayerischen Wald war es etwas zu trocken.

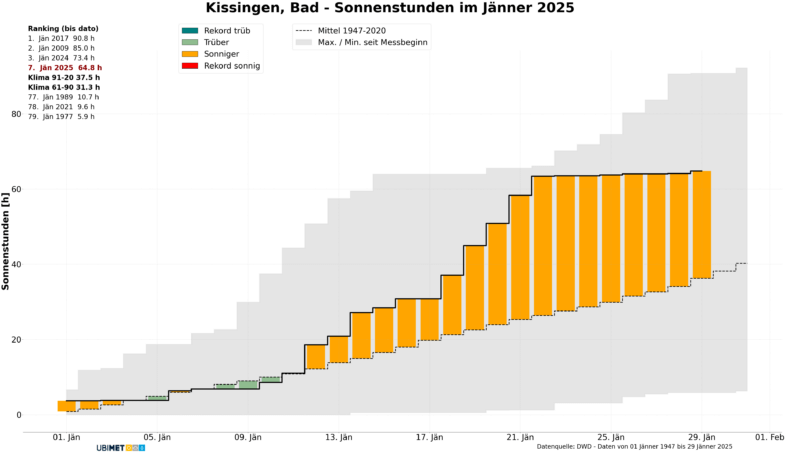

Viel Sonne für die Mitte

Die Sonnenscheindauer war eher ungerecht verteilt. Während es in Teilen der Mitte – vor allem zwischen Thüringen und Franken – bis zu 50% mehr Sonnenschein als üblich gab, war es vom Ruhrgebiet bis in den Nordosten häufiger trüb als in einem normalen Januar. Landesweit betrachtet war aber der Monat durchschnittlich sonnig.

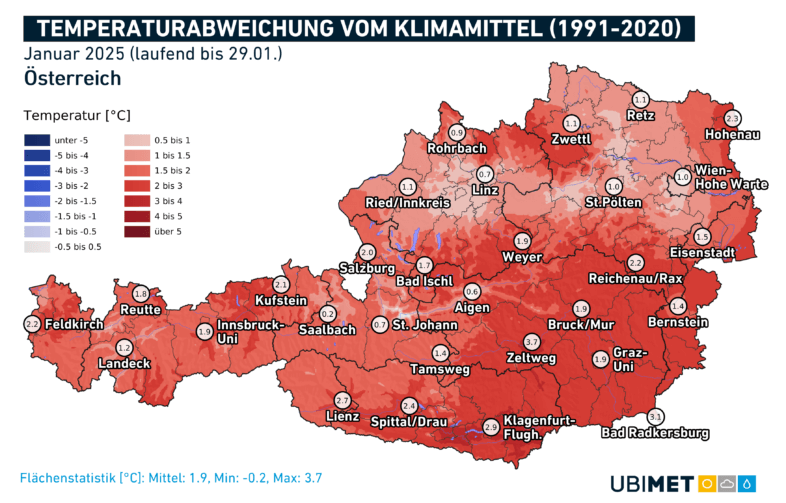

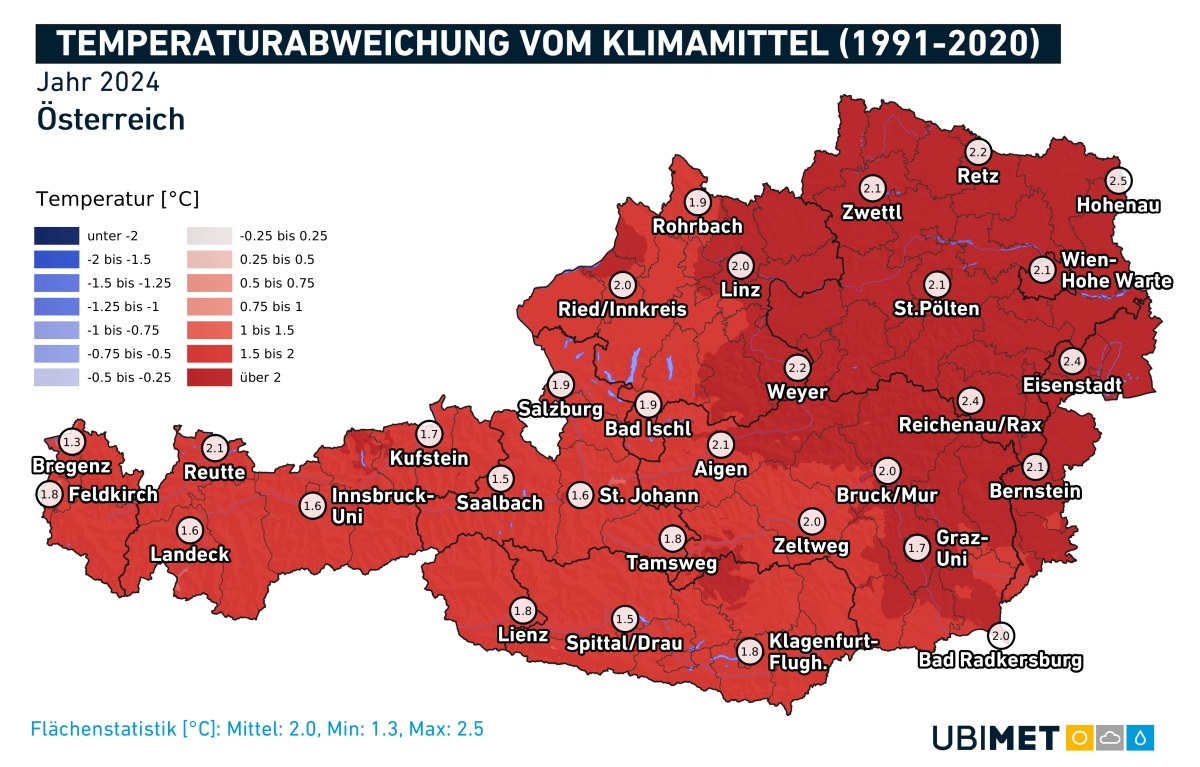

Jänner in Österreich um 1,9 Grad milder als üblich

Österreichweit schließt der Jänner rund 1,9 Grad zu warm ab, vergleicht man ihn mit dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Die größten positiven Abweichungen von bis zu +3 Grad wurden im Süden gemessen, wie etwa in Lienz, Klagenfurt und Bad Radkersburg. Nur leicht überdurchschnittlich waren die Temperaturen lediglich in den Tallagen zwischen Pinz- und Pongau und dem Ennstal sowie entlang der Donau. Hier spielten aber häufige Inversionswetterlagen mit Nebel und Hochnebel samt einigen Eistagen eine entscheidende Rolle.

Wärmerekorde

Vor allem in der ersten Monatshälfte gab es zwischendurch auch kurze kältere Phasen, inneralpin wurden dabei ein paar Mal die -20 Grad nur knapp verfehlt. Im weiteren Verlauf wurde es jedoch vor allem ab mittleren Höhenlagen aufwärts nachhaltig milder, während es in den Niederungen regional zu feucht-kaltem und nebelanfälligem Wetter kam. Zum Monatsende hin setzte sich aber die Wärme auch in tiefen Lagen durch mit Höchstwerten deutlich über 15 Grad. In der letzten Woche des Monats wurden ein paar neue Station-Wärmerekorde gemessen. Besonders relevant sind die neuen Jänner-Rekorde in Kitzbühel, Jenbach und Güssing. An diesen drei Stationen wurden nämlich 50 bis 60 Jahre alte Monatsrekorde übertroffen.

Sturm und Eisregen

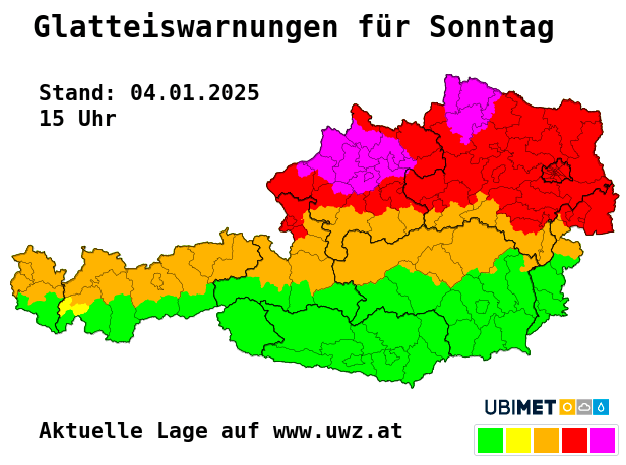

Vor allem die ersten Jännerhälfte war durch turbulentes Wetter gekennzeichnet. Zunächst kam es am 5. im Norden und Osten verbreitet zu gefrierendem Regen bzw. Glatteis, mit zahlreichen glättebedingten Unfällen. Am 6. kam dann stürmischer Südföhn bzw. im Südwesten stürmischer Jauk auf. Dabei wurden im Brandnertal sowie zwischen der Südsteiermark und dem Südburgenland neue Monats- und auch Winter-Sturmrekorden verzeichnet wie etwa in Bad Radkersburg. Am 9. und 10. kam es schließlich zu einem schweren Weststurm in Wien sowie am Alpenostrand. Auf der Jubiläumswarte in Wien sowie auch auf der Rax wurden mit Orkanböen von 139 bzw. 151 km/h sogar neue Allzeit-Rekorde für die Stationen verzeichnet. In Erinnerung bleibt zudem auch der sog. Industrieschnee u.a. in Wien und Mödling zwischen dem 19. und dem 23., ein Phänomen, das in der Bundeshauptstadt nur etwa alle vier Jahre auftritt.

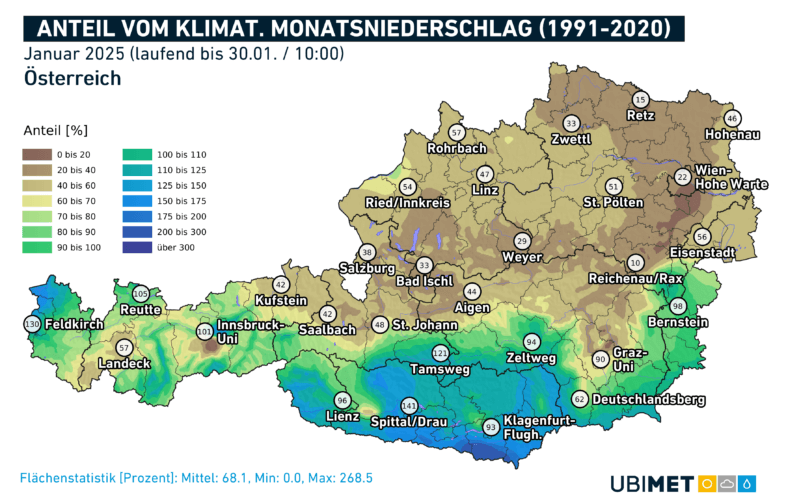

Teils nass, teils trocken

Im landesweiten Flächenmittel brachte der Jänner knapp 27 Prozent weniger Niederschlag als üblich, wobei es regional große Unterschiede gab. Vor allem in Vorarlberg sowie in Osttirol und Kärnten war der Monat durchschnittlich bis leicht überdurchschnittliche nass. In einem breiten Streifen vom Tiroler Unterland und dem Pongau bis in den Norden und Osten Österreichs ist hingegen häufig nur die Hälfte des Monatsniederschlags zusammengekommen. Vom Waldviertel über Wien bis ins Wiener Becken beträgt die negative Anomalie sogar -70 bis -90 Prozent, hier ist also kaum nennenswerter Niederschlag gefallen. Auch die Schneemengen auf den Bergen waren hier stark unterdurchschnittlich.

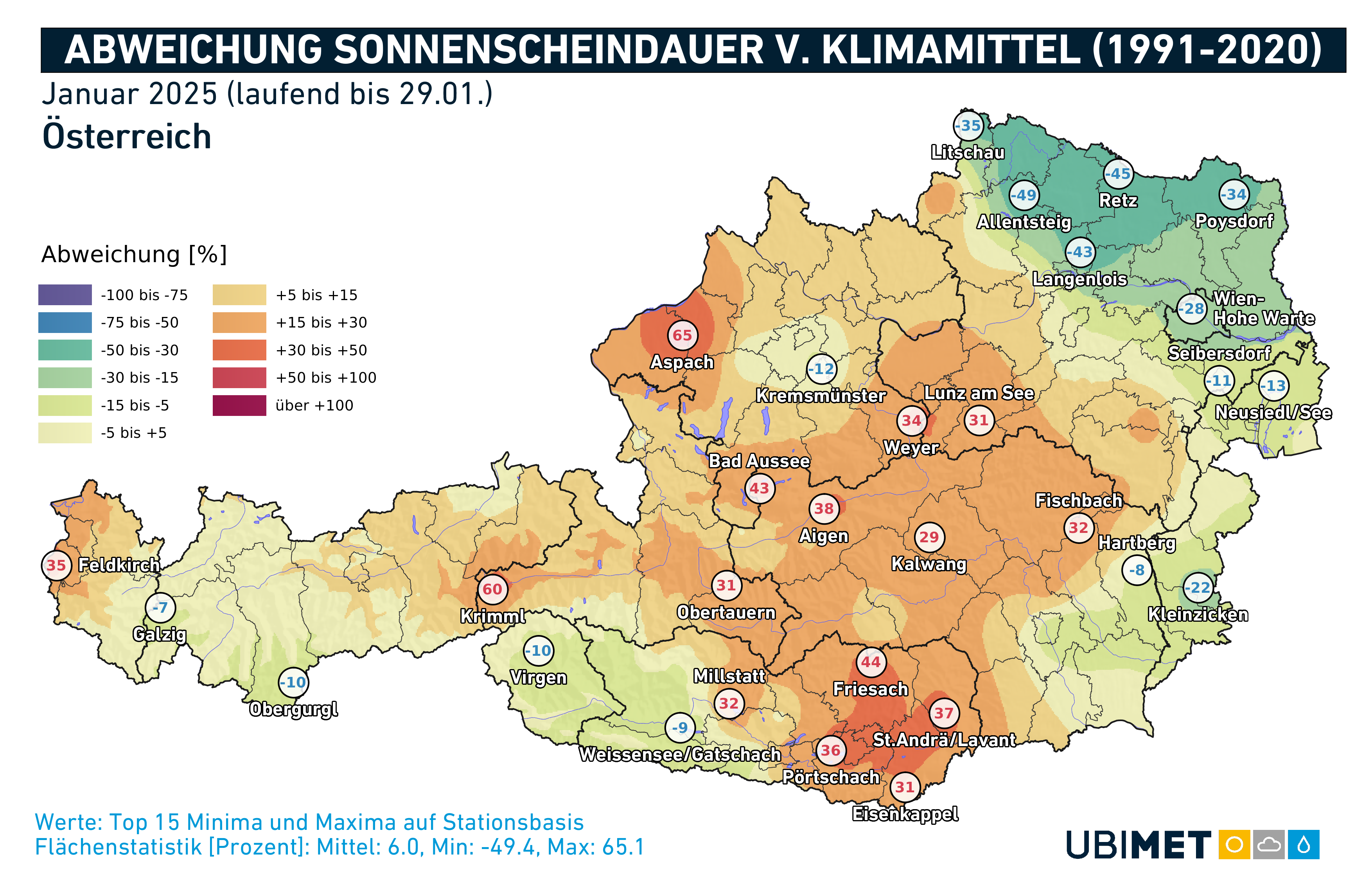

Häufig sonnig, nur gebietsweise trüber als üblich

In weiten Teilen des Landes war der Jänner ausreichend sonnig, im Flächenmittel liegt die Bilanz bei +6 Prozent. Die größten Abweichungen wurden in Unterkärnten und im Innviertel verzeichnet, aber auch in Salzburg dürfte der zu Ende gehende Monat als drittsonnigster Jänner der Messgeschichte in die Geschichtsbücher archiviert werden. Weniger Sonne als üblich gab es lediglich vom Wald- und Weinviertel über Wien bis ins Burgenland. Vor allem im Waldviertel gab es im heurigen Jänner häufig nur rund die Hälfte der sonst üblichen Sonnenstunden.

Extremwerte Jänner 2025 (Bundesland, Tag des Auftretens)

Höchste Temperaturen

19,1 Grad Schönau an der Enns (OÖ, 28.)

19,0 Grad Andau (B, 28.)

18,8 Grad Feldkirch (V, 25.)

18,6 Grad Dornbirn, Bludenz (V, 25. bzw. 27.)

18,2 Grad Lutzmannsburg, Podersdorf (B, 28.)

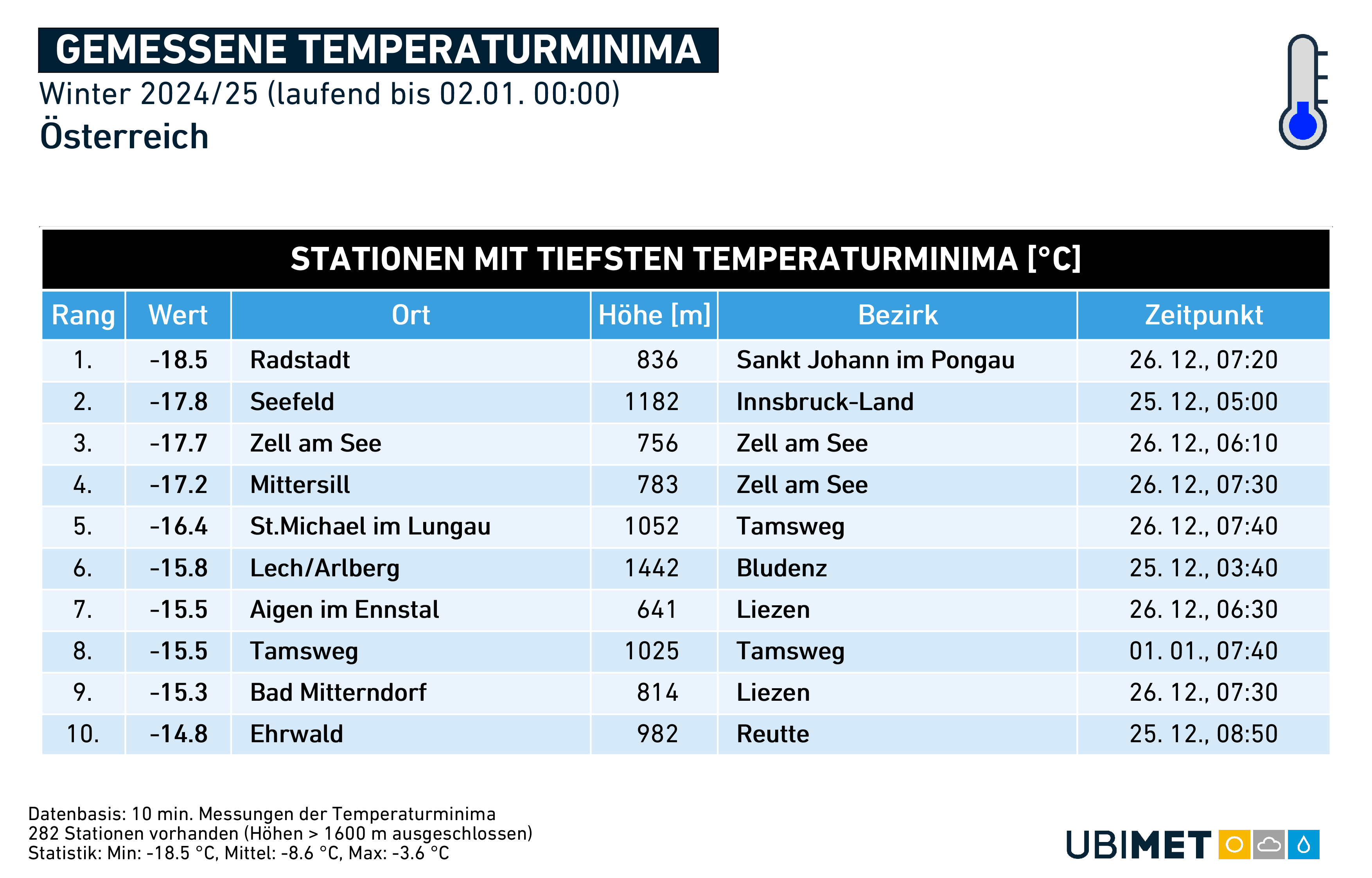

Tiefste Temperaturen (<1500 m)

-19,9 Grad Lech am Arlberg (V, 13.)

-19,3 Grad Zell am See (S, 4.)

-19,1 Grad Tannheim (T, 4.)

-18,5 Grad Radstadt (S, 4.)

-18,1 Grad St. Leonhard im Pitztal (T, 13.)

Vorläufig nasseste Orte

300 Liter pro Quadratmeter Loibl (K)

148 Liter pro Quadratmeter Alberschwende (V)

144 Liter pro Quadratmeter Schröcken (V)

135 Liter pro Quadratmeter Mittelberg (V)

134 Liter pro Quadratmeter Warth (V)

Vorläufig sonnigste bewohnte Orte

133 Sonnenstunden Feldkirchen (K), Mariapfarr (S)

129 Sonnenstunden Seckau (ST)

128 Sonnenstunden Zeltweg (ST)

Stärkste Windspitzen Niederungen

116 km/h Brand (V, 6.)

112 km/h Wiener Neustadt (NÖ, 10.)

108 km/h Wien (Hohe Warte, Innere Stadt, Unterlaa, 10.)

108 km/h Rohrspitz (V, 9.)

103 km/h Wolfsegg (OÖ, 9.)

Am Dienstag im Süden und Westen Regen und Schnee, im Osten mild

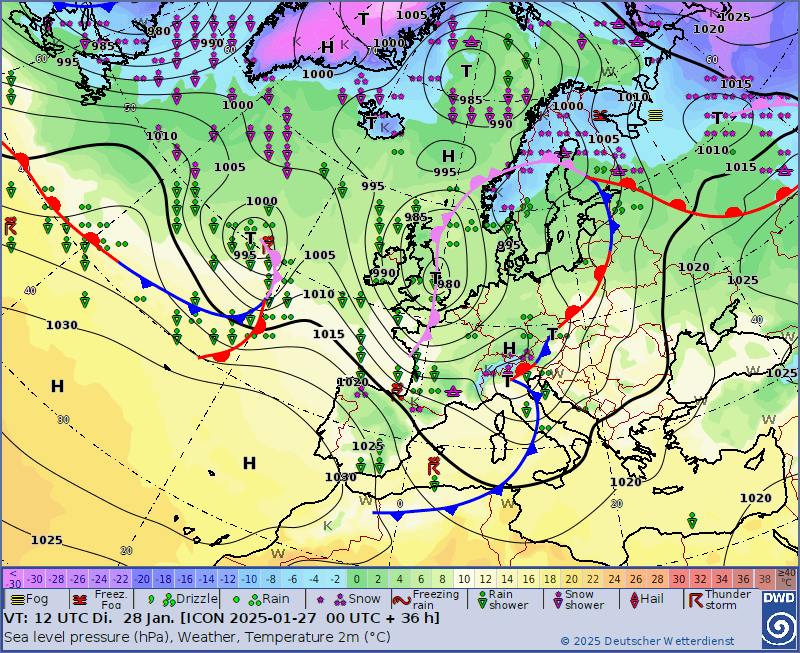

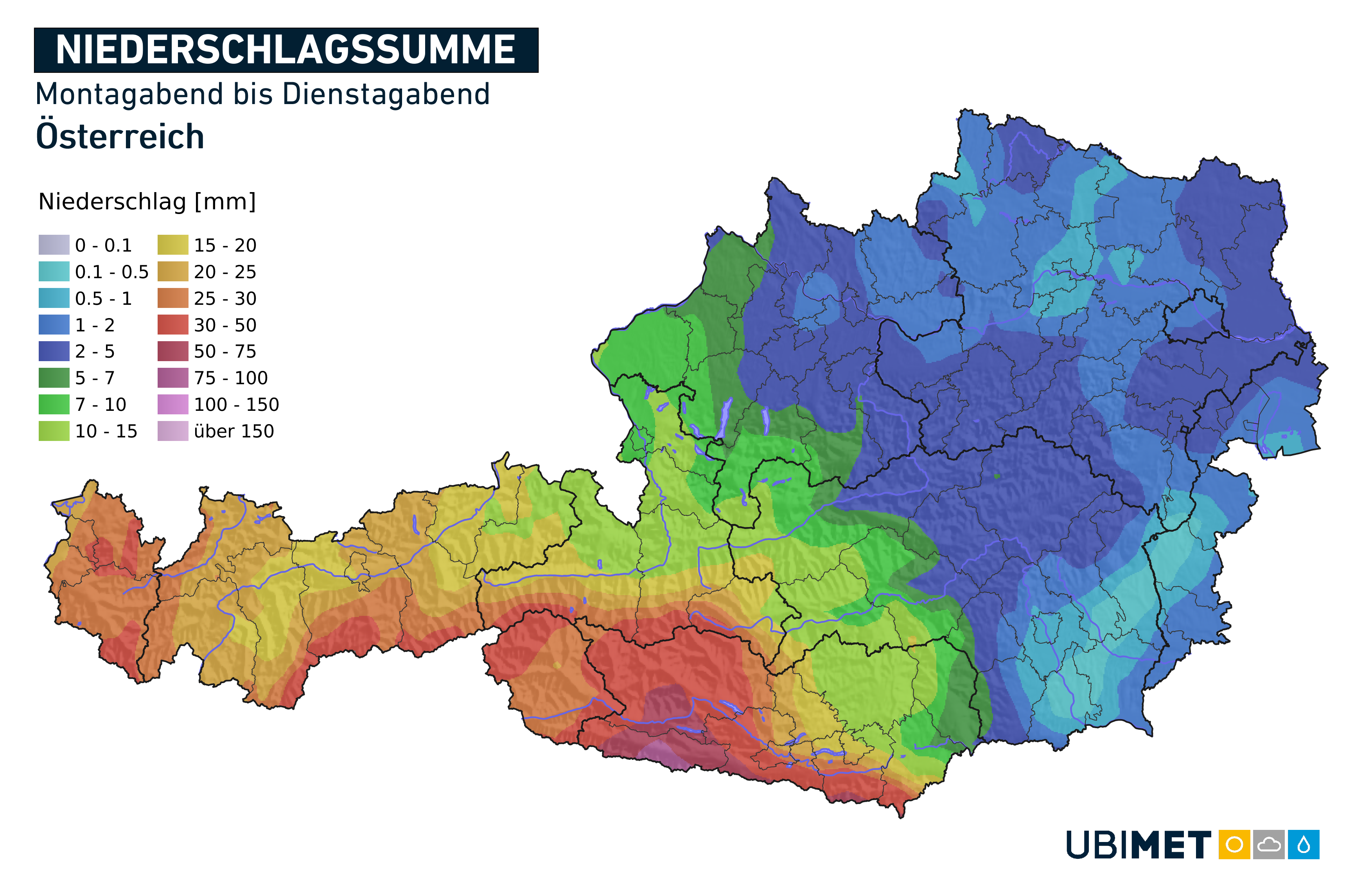

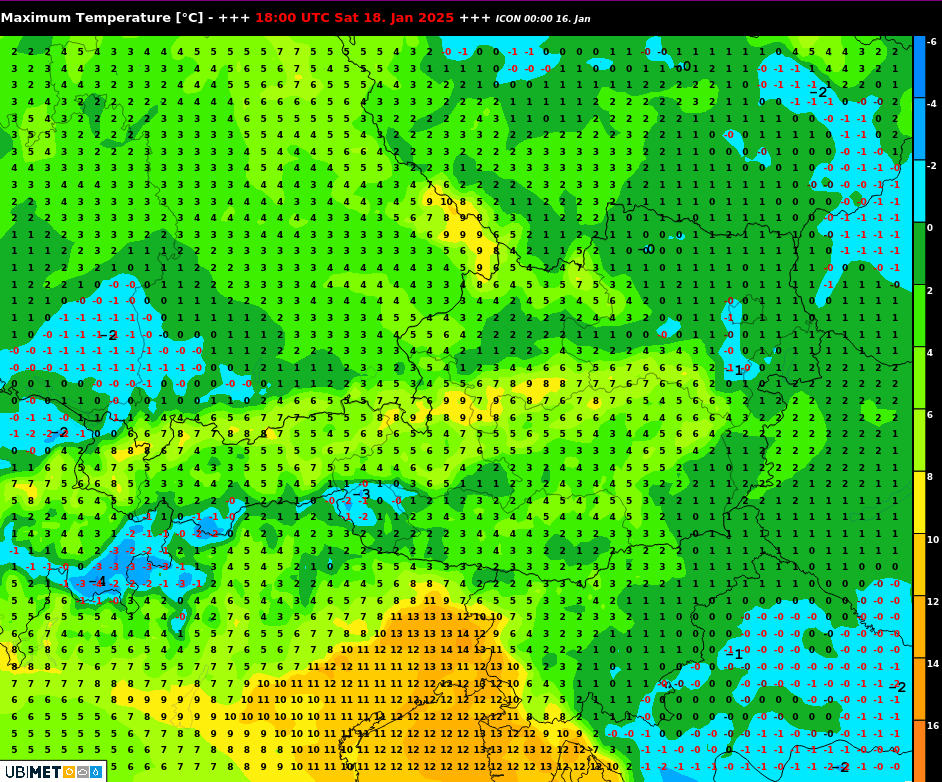

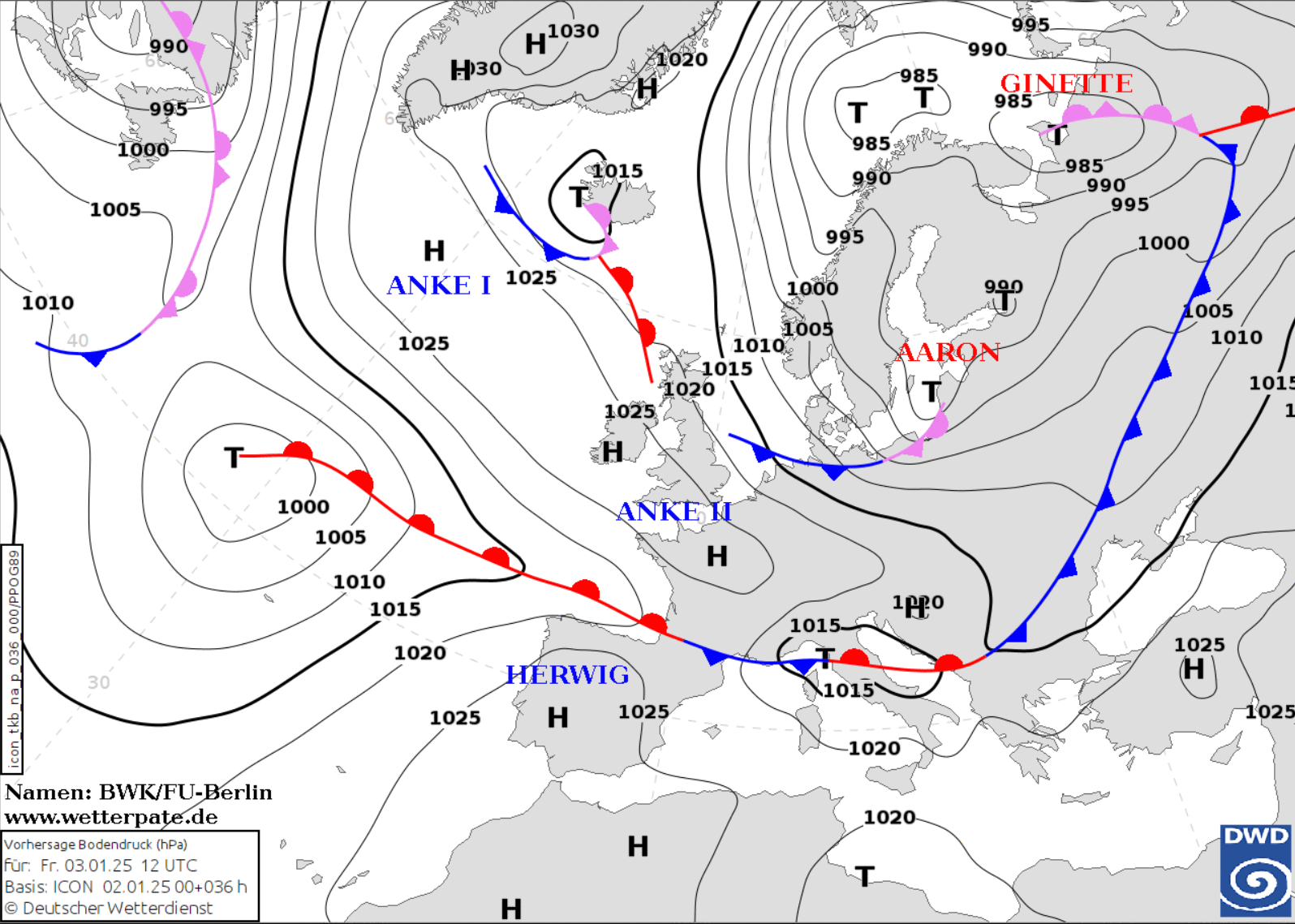

Nachdem uns in den vergangenen Tagen lediglich schwache Fronten erreicht haben und der Südföhn im Westen des Landes sogar für neue Jänner-Rekorde bezüglich der Höchstwerte sorgte (etwa in Bregenz, Dornbirn oder Jenbach) rücken am Dienstag wieder Regen und Schneefall in den Fokus. Ein Blick auf die Großwetterlage zeigt gut die dafür zuständigen Systeme: Die verwellende Kaltfront des Tiefs IVO mit Kern bei den Britischen Inseln erreicht die Westhälfte des Landes und sorgt über Norditalien für eine Tiefdruckentwicklung, die perfekte Kombination für teils große Regen- und Schneemengen im Alpenraum.

Auf den Bergen tiefster Winter, im Süden kräftiger Regen

Ab der Nacht auf Dienstag und am Dienstag selbst regnet bzw. schneit es von Vorarlberg bis Osttirol und Oberkärnten zunehmend kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt vom Hochgebirge allmählich gegen 1000 m, besonders in Osttirol und Oberkärnten mit höheren Niederschlagsraten zeitweise auch bis in höhere Tallagen. So kann es etwa vorübergehend auch in Lienz, im Lesachtal oder im Gailtal nassen Schneefall geben. Generell sind in Oberkärnten die größten Niederschlagsmengen zu erwarten, direkt entlang der Karnischen Alpen knapp 100 l/m². In der Osthälfte ziehen hingegen oft nur einzelne Schauer durch.

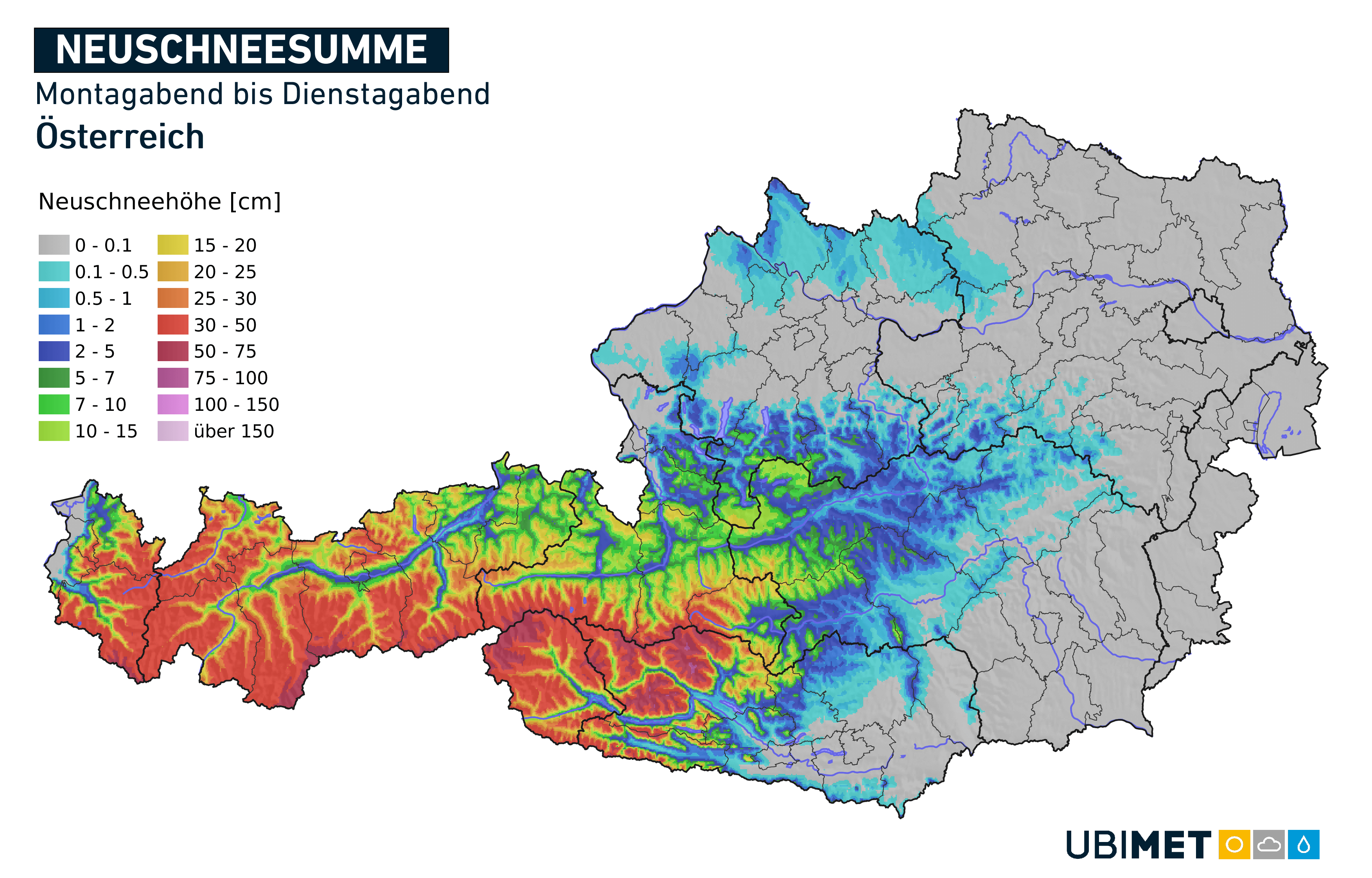

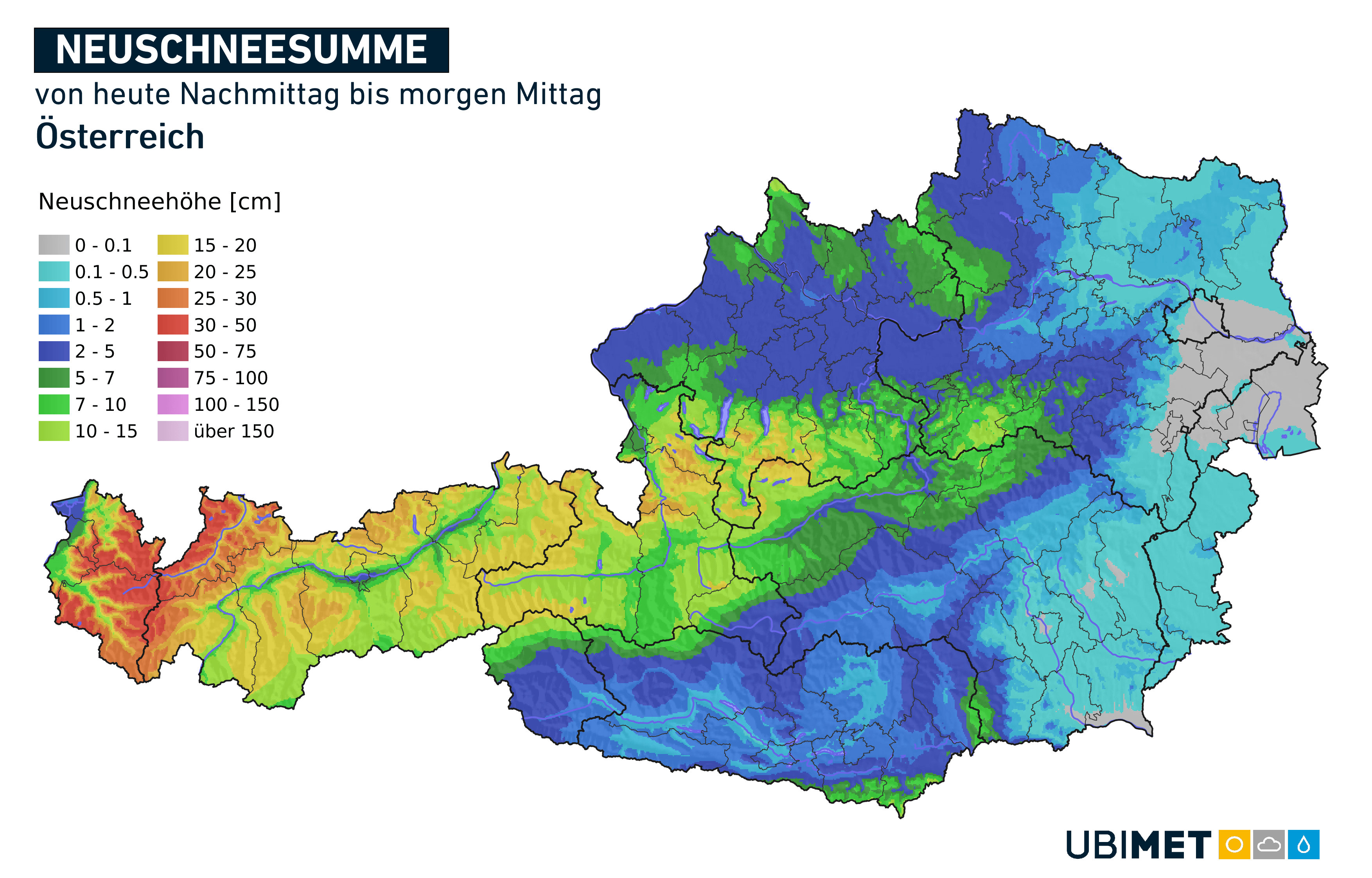

Größere Neuschneemengen sind aufgrund der hohen Schneefallgrenze besonders im westlichen und südwestlichen Bergland und in Hochtälern zu erwarten. Auf den Bergen kommt vom Arlberg bis zu den Tauern rund ein halber Meter Neuschnee zusammen.

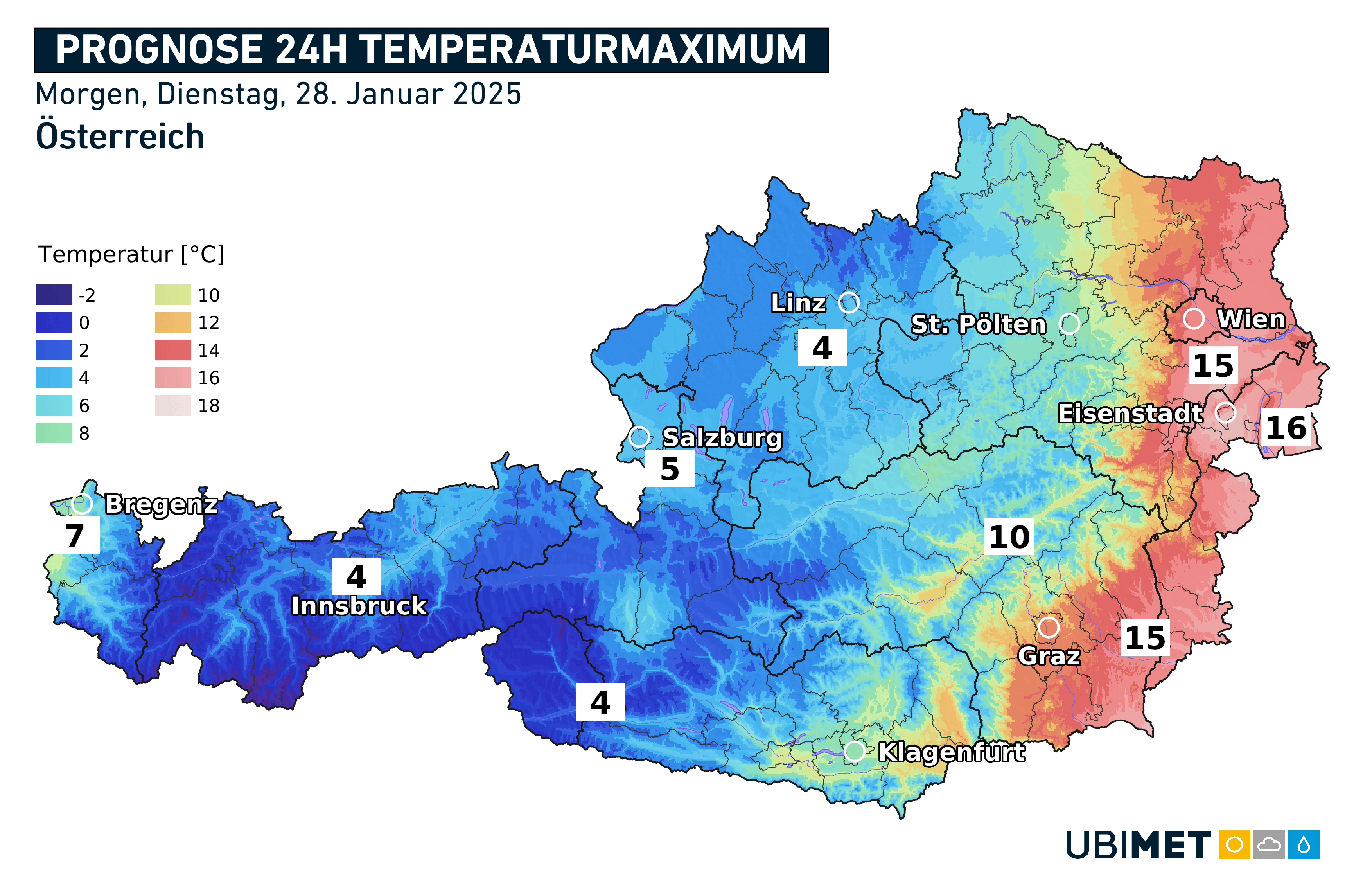

Im Osten und Südosten extrem mild

Während es im Westen und Südwesten nass und teils winterlich durch den Tag geht, kommen im Osten und Südosten bei föhnigem Südwind und Höchstwerten um +15 Grad Frühlingsgefühle auf. Der Kontrast könnte morgen also nicht viel größer sein, zwischen Winter und Frühling liegen nur wenige Kilometer. Im Laufe des Nachmittags geht die Temperatur schließlich auch im Osten und Südosten mit auffrischendem Westwind bzw. nachlassendem Südwind spürbar zurück.

Außergewöhnliches Orkantief Éowyn steuert auf die Britischen Inseln zu

Am Donnerstag kommt es entlang einer scharfen Luftmassengrenze über dem Nordatlantik zu einer „Bomben-Zyklogenese“ bzw. „Bombogenese“, bei der im Tiefdruckkern ein Druckabfall von mindestens 24 hPa in 24 Stunden vorausgesetzt ist. Bei dem Randtief Éowyn wird der Druck innerhalb des gleichen Zeitraumes jedoch um gut 55 (!) hPa abfallen, das entspricht mehr als das Doppelte als der per Definition gegebenen. In der Nacht auf Freitag erreicht die Kaltfront des Orkantiefs mit einem Kerndruck von knapp unter 940 hPa den Westen der Britischen Inseln.

Hängt das Orkantief mit dem arktischen Kaltlufteinbruch in den USA zusammen?

Ja, denn für die Auslösung dieser explosiven Zyklogenesen ist das Vorhandensein einer scharfen Luftmassengrenze notwendig. In diesem Fall treffen die kalten Luftmassen, die bis nach New Orleans Schnee brachten, auf die warmen Luftmassen über dem Atlantik. Entlang der Grenze gibt es somit große Temperaturunterschiede innerhalb weniger Kilometer.

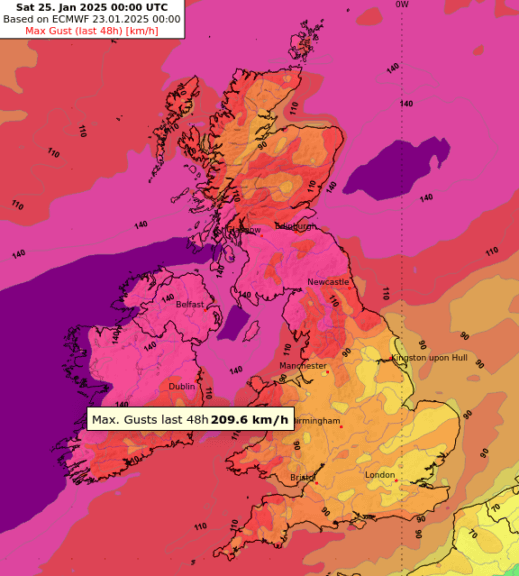

Spitzenböen um 200 km/h möglich

In der Nacht auf Freitag überquert die Kaltfront samt kräftigen Schauern und Gewittern Irland, dabei sind verbreitet Orkanböen von 120 bis 140 km/h zu erwarten. Im Westen von Ireland, etwa in der 85.000 Einwohner-Stadt Galway muss man sich auf Böen von 160 – 180 km/h einstellen. In exponierten Lagen, sowie an den Küsten sind Spitzenböen um 200 km/h oder sogar etwas mehr möglich. Träfen die prognostizierten Windspitzen tatsächlich so ein, würden sich neue Rekorde einstellen. Der bisherige Rekord wurde am 16.September 1961 in Malin Head mit 181 km/h gemessen. Nichtsdestotrotz ist mit Verkehrsbehinderungen und mit teils großen Schäden zu rechnen. Außerdem ist in der Nacht der Aufenthalt im Freien, insbesondere in Küstennähe lebensgefährlich. Es ist sogar ein Spezialflugzeug der NOAA, das eigentlich für Hurrikane vorgesehen ist, zum Sammeln von Messdaten losgeschickt worden.

Zum ersten Mal wird ab heute Abend ein Spezialflugzeug der sogenannten „Hurricane Hunters“ der NOAA in Europa aktiv sein, um wertvolle Daten innerhalb des starken Orkans Éowyn vor Irland zu sammeln. Nur speziell ausgerüstete Flugzeuge können den Luftdruck im Inneren eines derart… https://t.co/ntjXR140Oy

— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) January 23, 2025

All 32 counties now have a red warning as the UK Met Office have upgraded Northern Ireland to red also! A very rare event. #StormÉowyn pic.twitter.com/b3qgMELY90

— Carlow Weather (@CarlowWeather) January 23, 2025

Am Freitagmorgen zieht die Kaltfront über Großbritannien, dabei sind weiterhin kräftige Schauer und Gewitter sowie verbreitet zumindest Sturmböen von 80 bis 100 km/h einzuplanen. Stärker fallen die Böen Richtung Norden und Westen aus. In Wales und South West England sind Orkanböen um 120 km/h, von North West England bis North East England 140 km/h einzuplanen. Im Westen von Schottland muss lokal mit bis zu 160 km/h gerechnet werden.

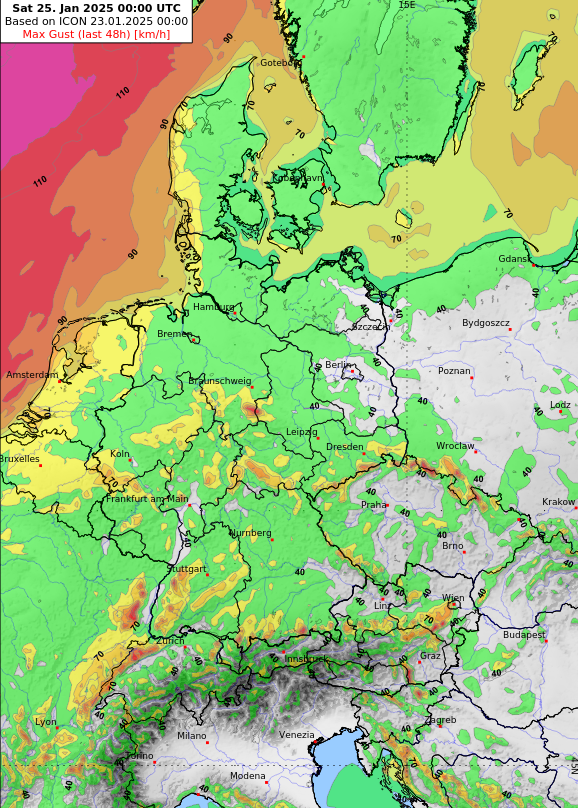

Auswirkungen im deutschsprachigen Raum

Im Vergleich sind im deutschsprachigen Raum nur geringe Auswirkungen zu erwarten. Lediglich an der Nordseeküste, den Mittelgebirgslagen Deutschlands, dem Jura in der Schweiz sowie am Alpenostrand Österreichs ist mit stürmischen Böen von 60 bis 80 km/h zu rechnen. Im Nordwesten von Deutschland ziehen am Freitagabend zudem ab Freitagmittag ein paar Schauer durch.

Historischer Schneesturm an der US-Golfküste

Ein arktischer Kaltlufteinbruch hat in Teilen der zentralen und östlichen USA zu Rekordkälte geführt. Gleichzeitig hat feuchte Luft vom Golf von Mexiko für teils starken Schneefall entlang der Golfküste der USA von Houston bis in den Nordwesten Floridas gesorgt. Neben außergewöhnlichen Schneemengen kam es zudem auch zu teils stürmischen Wind. Die Golfküstenstaaten erlebten dadurch bislang unbekannte Blizzard-Bedingungen.

Snowball fight on Bourbon Street in New Orleans! #lawx pic.twitter.com/kYPXc42o99

— Max Tsaparis (@MaxTsaparis) January 21, 2025

Ab Montagabend stellten sich in weiten Teilen von Südosttexas schon winterliche Bedingungen ein, wobei Eisansammlungen bis nahe der mexikanischen Grenze gemeldet wurden. Am frühen Dienstag intensivierte sich der Schneefall jedoch, der sich von Südosttexas bis in den Süden Louisianas ausbreitete. Die Schneefallrate lag mehrere Stunden lang bei über 2,5 cm pro Stunde. Zudem nahm der Wind zu mit Böen um 65 km/h, welche den Schnee aufwirbelten und die Sicht weiter verschlechterten. In Reaktion darauf gab der Nationale Wetterdienst die erste Blizzard-Warnung überhaupt für Teile der Golfküste heraus. Im Laufe des Tages dehnte sich das Schneeband auf die südlichen Teile von Mississippi, Alabama und Nordwestflorida aus. Seit Dienstagabend sind auch die östlichen Carolinas betroffen.

Waist deep snow drift on the levee in Metairie! Can you believe this is in Louisiana!? pic.twitter.com/9wfFvXcKkJ

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) January 21, 2025

In diesen Regionen wurden neue Schneerekorde aufgestellt. Lafayette, Louisiana, verzeichnete 27 cm, nachdem am Dienstagmorgen sogar Gewitter gemeldet wurden. New Orleans meldete 20 cm, mehr als das Doppelte des bisherigen Tagesrekords von 9 cm, wobei in der Umgebung sogar bis zu 30 cm gemeldet wurden. In Mobile, Alabama, betrug die Schneehöhe 19 cm, mit Schneeverwehungen von bis zu 40 cm. Florida überschritt seinen vorherigen Landesrekord für Schneefall mit 22 cm in Milton um mehr als das Doppelte. Die örtliche Infrastruktur ist nicht auf solche Schneemengen ausgelegt und viele Gebiete haben derzeit keinen Strom. Reisen werden dringend abgeraten.

Downtown New Orleans is a winter wonderland! @MyRadarWX #lawx pic.twitter.com/CFoWRxk36a

— Jordan Hall (@JordanHallWX) January 21, 2025

❄️ ONE FOOT of snow in the Garden District of New Orleans 🤯 pic.twitter.com/m93Jo2HHHC

— Hey, its Andy 🏔️ (@AndySteinWx) January 21, 2025

Ice hockey on Canal St., anyone?? 🤣

On a serious note— this is what the streets will be like tonight and tomorrow. VERY TREACHEROUS. #NewOrleans @FOX8NOLA pic.twitter.com/sPoFdiWVy8— Olivia Vidal (@oliviavidaltv) January 22, 2025

Der arktische Kaltlufteinbruch in den USA sorgt derzeit für Schnee u.a. in Houston, Texas (~30°N: liegt auf der Höhe von Kairo). In den kommenden Stunden verlagert sich der Schneefall entlang der Küste des #gulfofmexico nach New Orleans und dann bis in den Südosten der Carolinas. pic.twitter.com/7jSoliodU8

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) January 21, 2025

Inversionswetterlagen und Industrieschnee

Industrieschnee entsteht bei Hochdrucklagen mit tief liegendem Hochnebel oder Nebel durch Emissionen von Wasserdampf und/oder feinen Ruß- bzw. Staubpartikeln vor allem aus größeren Industrieanlagen wie Kraft- oder Heizwerken. Voraussetzung ist eine ausgeprägte Temperaturinversion mit sehr kalter, frostiger Luft in den Niederungen und milder und trockener Luft in mittleren Höhenlagen. Häufig ist Industrieschnee nur auf wenige hundert Meter beschränkt, kann aber im Extremfall in kurzer Zeit eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht verursachen.

Menschengemacht

Aufgrund des größeren Verkehrsaufkommens und der Industrieanlagen gibt es in großen Ballungsräumen oft eine drei- bis fünfmal höhere Konzentration an Kondensationskernen, was die Entstehung von Nebel und mitunter auch von Niederschlag begünstigt. Allerdings betrifft dies oft nur kleine Teile oder das nähere Umland der Städte, da sich der Niederschlag auf die windabgewandten Seiten der Industrieanlagen beschränkt. Dieser Schnee ist oft feinkörniger als normaler Schnee, da er aus deutlich geringeren Höhen stammt. Auch für die Entstehung von gewöhnlichen Schneeflocken sind allerdings Kondensationskerne notwendig, diese sind aber zum Großteil natürlichen Ursprungs.

In den zentralen und nördlichen Bezirken Wiens gibt es derzeit eine kleine weiße Überraschung: sog.Industrieschnee sorgt hier für einen winterlichen Eindruck. Es handelt sich um Schnee, der durch lokale Emissionen (v.a. Wasserdampf und Kondensationskerne) zustande kommt. pic.twitter.com/koTnD0sJrj

— uwz.at (@uwz_at) January 17, 2024

Eine der spannendsten Arten von #Schnee|fall: Der #Industrieschnee. Seit langer Zeit heute auch wieder mal in #Wien eine eng begrenzte Zone mit phasenweise tiefstem Winter. In der Zone (hier 3. Bezirk) kaum zu glauben, dass es in den Nachbarbezirken oft trocken ist. ❄️ @uwz_at pic.twitter.com/XBDEBTQzm5

— Christoph Matella (@cumulonimbusAT) January 17, 2024

Die Neue Donau in Wien ist mittlerweile zugefroren, das #Eis ist aber noch sehr dünn. Leichter #Industrieschnee bei Temperaturen zwischen -4 und -5 Grad sorgt jedenfalls für wahre Winterstimmung! pic.twitter.com/dMfckG72GR

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) January 22, 2019

#Industrieschnee heute Morgen in #Wien – wie hier vor der Staatsoper (c) @AlbertinaMuseum

Woher dieser Schnee kommt: https://t.co/37lVbOHt5Y pic.twitter.com/oZNqaNa3jm— uwz.at (@uwz_at) December 20, 2016

Das frostige und nebelige Wetter im Flachland setzt sich noch bis morgen fort. U.a. in der Südstadt (Maria Enzersdorf) sind stellenweise sogar 3 cm #Industrieschnee gefallen. Das ist hier die bislang höchste Schneedecke des Winters. Bilder via @stormaustria.bsky.social

— uwz.at (@uwz.bsky.social) 1. Januar 2025 um 14:28

Titelbild: Industrieschnee am 01. Jänner 2025 in der Donaustadt/Wien @ Steffen Dietz

Ein Tief bringt große Regenmengen und Sturmböen am Mittelmeer

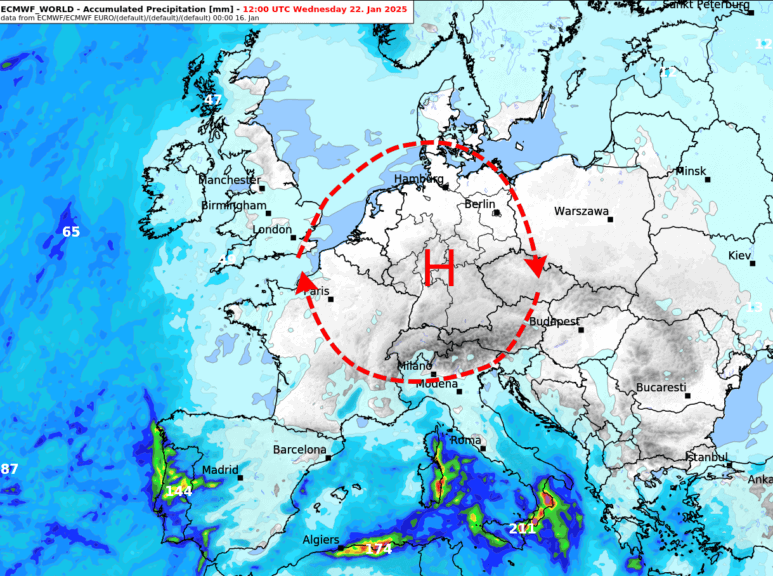

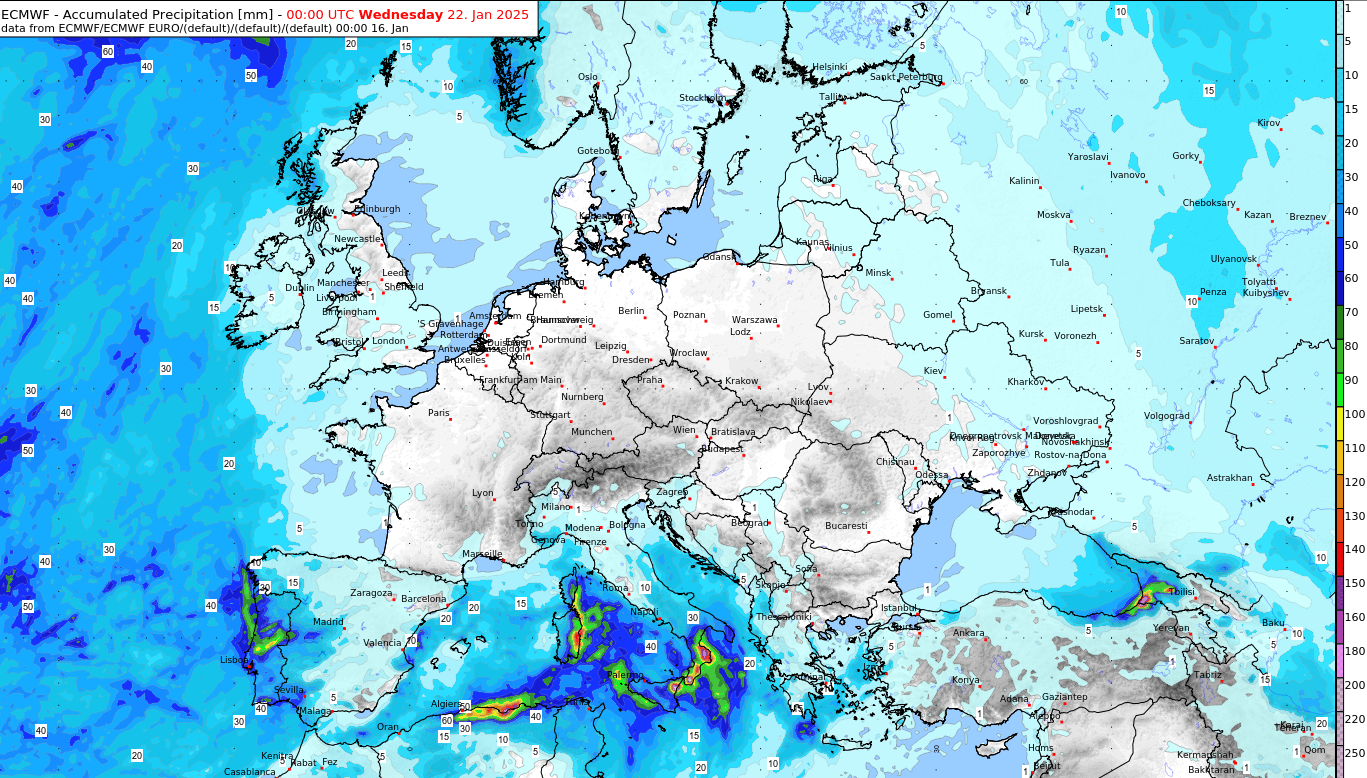

Während in Deutschland unter Einfluss von Hoch BEATE tagelang ruhiges und trockenes Wetter dominiert, sorgt ein beinahe stationäres Mittelmeertief wiederholt für teils kräftige Schauer und Gewitter. Bei blockierenden Hochdruckwetterlagen über Mitteleuropa wie in diesem Fall kommt es an den „Flanken“ des Hochs, hier im zentralen Mittelmeerraum, häufig zu Unwettern.

Ab Freitag wiederholt Schauer und Gewitter mit Starkregen

Von Freitag bis Sonntag sind im zentralen Mittelmeerraum wiederholt teils kräftige Schauer und Gewitter einzuplanen. Die kräftigsten Niederschläge werden von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag in Sizilien, Kalabrien, jeweils in der Osthälfte von Sardinien und Korsika sowie in den Küstenregionen Algeriens erwartet. Dort sind Niederschlagsmengen von 100 bis 150 mm möglich. Bis Montag können in den genannten Regionen lokal über 200 mm Regen zusammenkommen, womit die Gefahr von Überflutungen steigt.

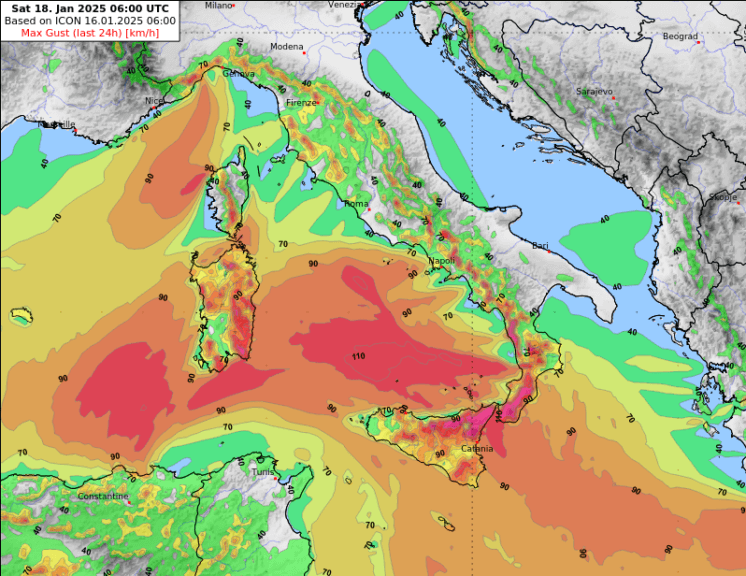

Schwere Sturmböen in der Nacht auf Samstag

Neben dem Starkregen sind mit den Schauern und Gewittern im zentralen Mittelmeerraum ab Freitagmorgen stürmische Böen bis 70 km/h mit dabei. An der Ostküste Sardiniens sind Sturmböen von 80 – 90 km/h möglich. Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wird der Höhepunkt des Sturms erwartet, wo in Sizilien, Kalabrien und Sardinien an den Küsten sowie in freien Lagen schwere Sturmböen um 100 km/h möglich sind, an der Straße von Messina auch mehr. Ab Samstagmorgen beruhigt sich die Lage etwas, bis Sonntag ist aber mit weiteren Schauern und Gewittern sowie nach wie vor mit einzelnen stürmischen Böen zu rechnen.

Hoch Beate bringt ruhiges Wetter mit Nebel und Sonne

Nach ein paar Tagen unter Tiefdruckeinfluss – etwa mit einem kräftigen Sturmereignis vor einer Woche (Nachlese: Kräftiger Sturm in der Nacht) und ein paar Zentimetern Neuschnee entlang der Nordalpen in den vergangenen Tagen – stehen uns sehr ruhige Zeiten bevor. Zumindest, was das Wetter betrifft. Das Hoch BEATE mit Kern über Mitteleuropa sorgt großflächig für trockene und windschwache Wetterverhältnisse. In den Niederungen hält sich allerdings noch feuchte und kühle Luft, die Nebelneigung nimmt somit deutlich zu. Auf den Bergen wird es hingegen oft strahlend sonnig, für die Jahreszeit aber allmählich auch wieder sehr mild. Wer spannendes Wetter möchte, muss in den hohen Norden oder den Süden von Europa ausweichen. Hier gibt es unter anderem teils große Niederschlagsmengen, gebietsweise auch Sturm.

Auf den Bergen strahlender Sonnenschein

Der Freitag beginnt im Donauraum, im Flachland sowie in den südlichen Becken und in einigen Tälern mit Nebel bzw. Hochnebel. Vor allem im Osten und Südosten hält sich das trübe Grau hartnäckig, auch im Innviertel und im Donauraum lockert es nur zögerlich auf. Abseits davon, etwa im Bergland und auch im Mühlviertel, scheint dagegen oft ungetrübt die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen und je nach Nebelauflösung werden -2 bis +5 Grad erreicht.

Der Samstag startet in den Niederungen neuerlich verbreitet mit Nebel und Hochnebel, vereinzelt ist aus dem Nebel im Tagesverlauf auch Nieselregen oder Schneegriesel möglich. Im Süden sowie mit lebhaft auffrischendem Ostwind auch im westlichen Donauraum lockert es tagsüber auf, während es im Osten weiterhin trüb bleibt und im Bergland von der Früh weg sonnig. Die Temperaturen erreichen je nach Nebel und Sonne -1 bis +9 Grad, mit den höchsten Werten in den Mittelgebirgslagen.

Am Sonntag bleibt es im östlichen Flachland und in den südlichen Becken oft trüb durch Nebel und Hochnebel, aus dem Hochnebel ist vereinzelt auch wieder Nieselregen oder Schneegriesel möglich. Im Bergland sowie gebietsweise auch im westlichen Donauraum scheint dagegen von Beginn an die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Westen und Süden ein paar harmlose Wolkenfelder durch, im Norden und Osten kommt mäßiger bis lebhafter Südostwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad im Dauergrau und +8 Grad bei Sonne, in den mittleren Lagen der Alpen wird es stellenweise noch etwas milder.

Weiterhin ruhig, etwas mehr Wolken

In der neuen Woche ändert sich an der Wetterlage wenig. Zwar machen sich etwas mehr Wolken bemerkbar, es bleibt aber weiterhin überwiegend trocken und in den Niederungen ist weiterhin der Nebel das Hauptthema. Im Laufe der Woche nehmen die Unsicherheiten zwar zu, nach derzeitigem Stand könnte uns das ruhige Wetter aber zumindest bis zum nächsten Wochenende erhalten bleiben. Für die Jahreszeit bleibt es zudem weiterhin zu mild.

Am Dienstag Glätte durch gefrierenden Regen

Aktuell befindet sich Deutschland ja noch unter Hochdruckeinfluss, dazu ist es in polarer Kaltluft der Jahreszeit entsprechend winterlich kalt.

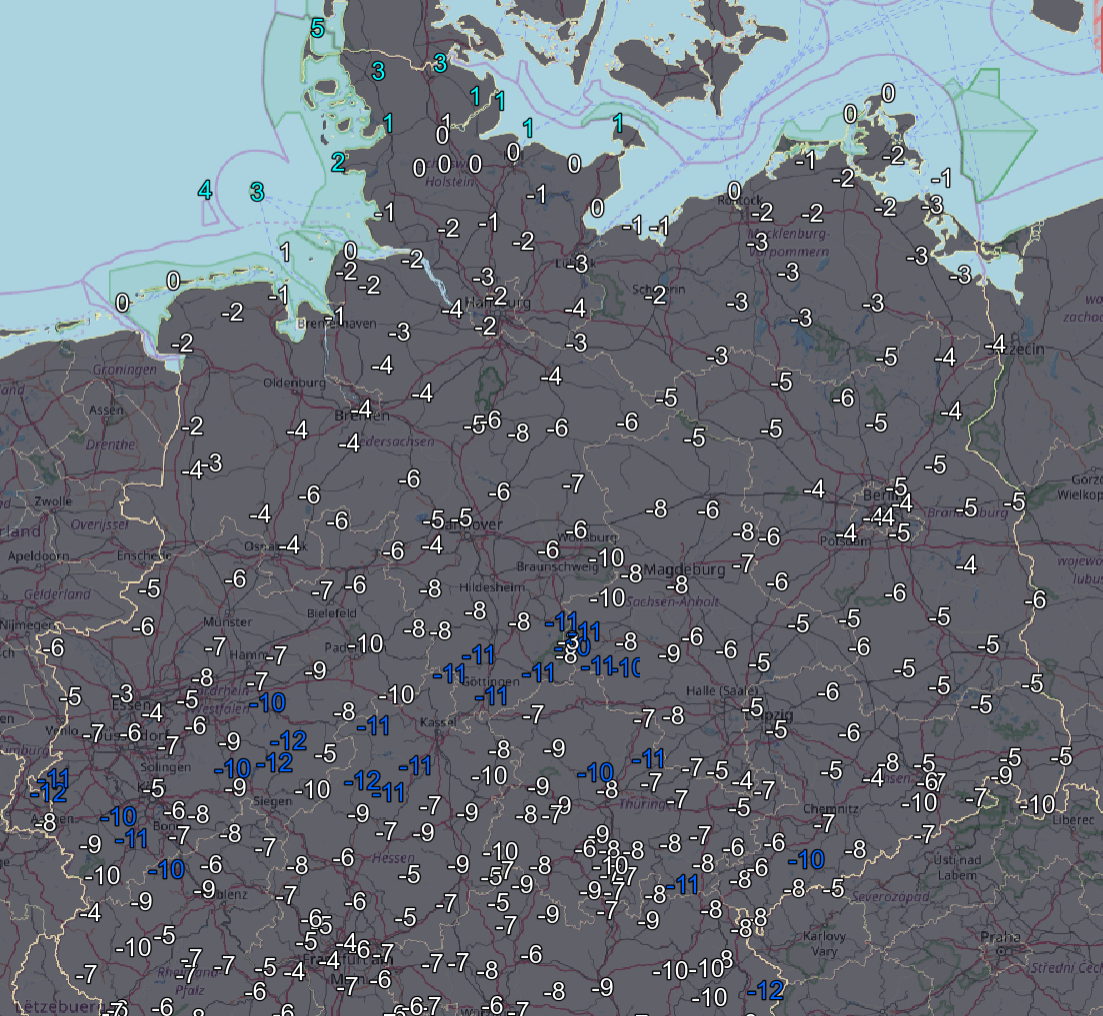

Auch in der kommenden Nacht rutschen die Temperaturen fast im gesamten Bundesgebiet ins Minus, in der Mitte gibt es sogar lokal strengen Frost mit unter -10°.

Hier die Tiefstwerte der Nacht zum Dienstag: Bis auf den Norden Schleswig-Holsteins überall frostig…

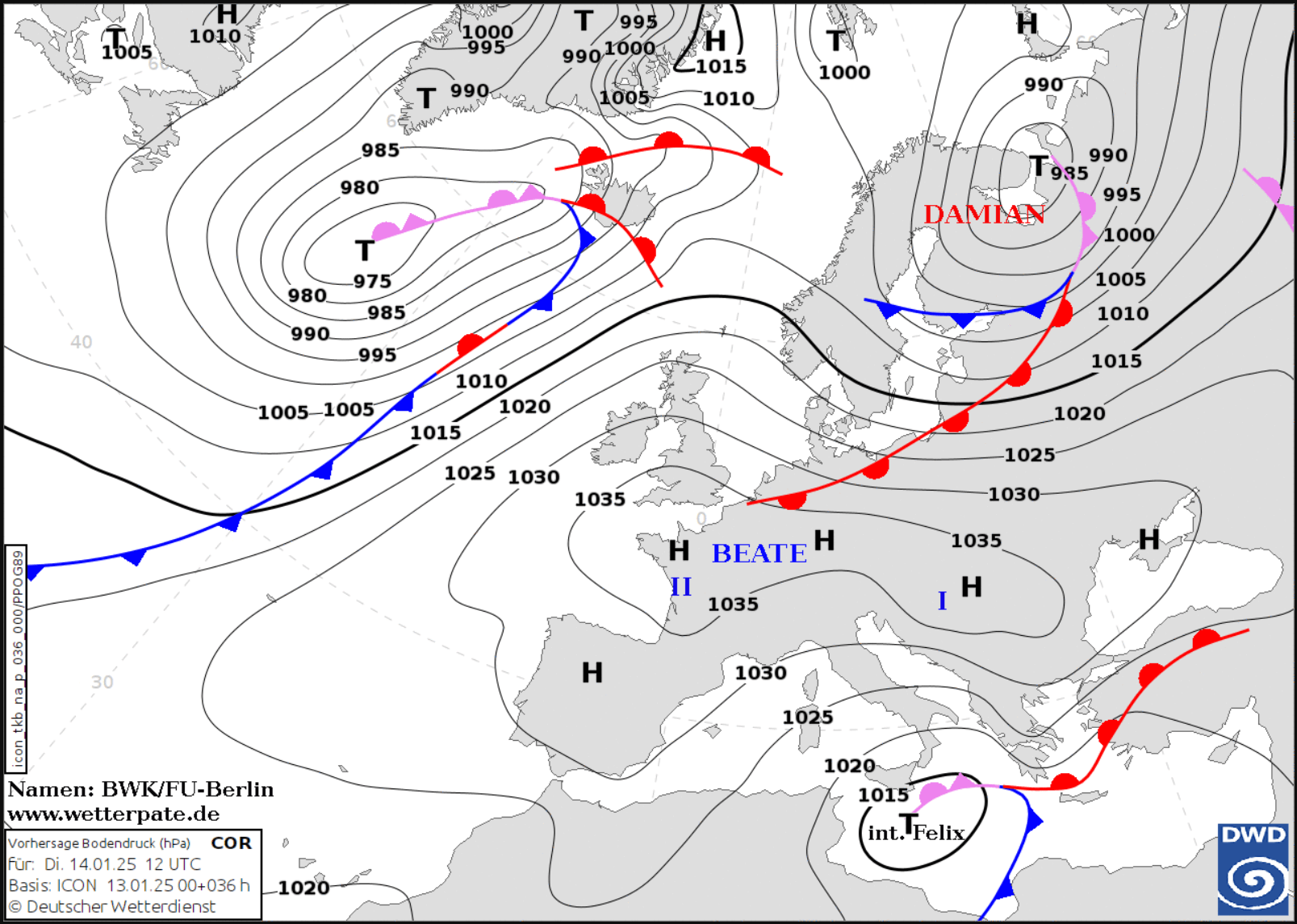

Am Dienstag verlagert sich das zuletzt wetterbestimmende Hoch BEATE weiter nach Süden und so wird Platz für die Warmfront des Tiefs DAMIAN mit Kern über Nordrussland.

Quelle: DWD

Die Erwärmung macht sich aber in erster Linie in der Höhe bemerkbar, bodennah bleibt die Kaltluft noch etwas hartnäckiger. Die Bedingungen für gefrierenden Regen sind somit gegeben.

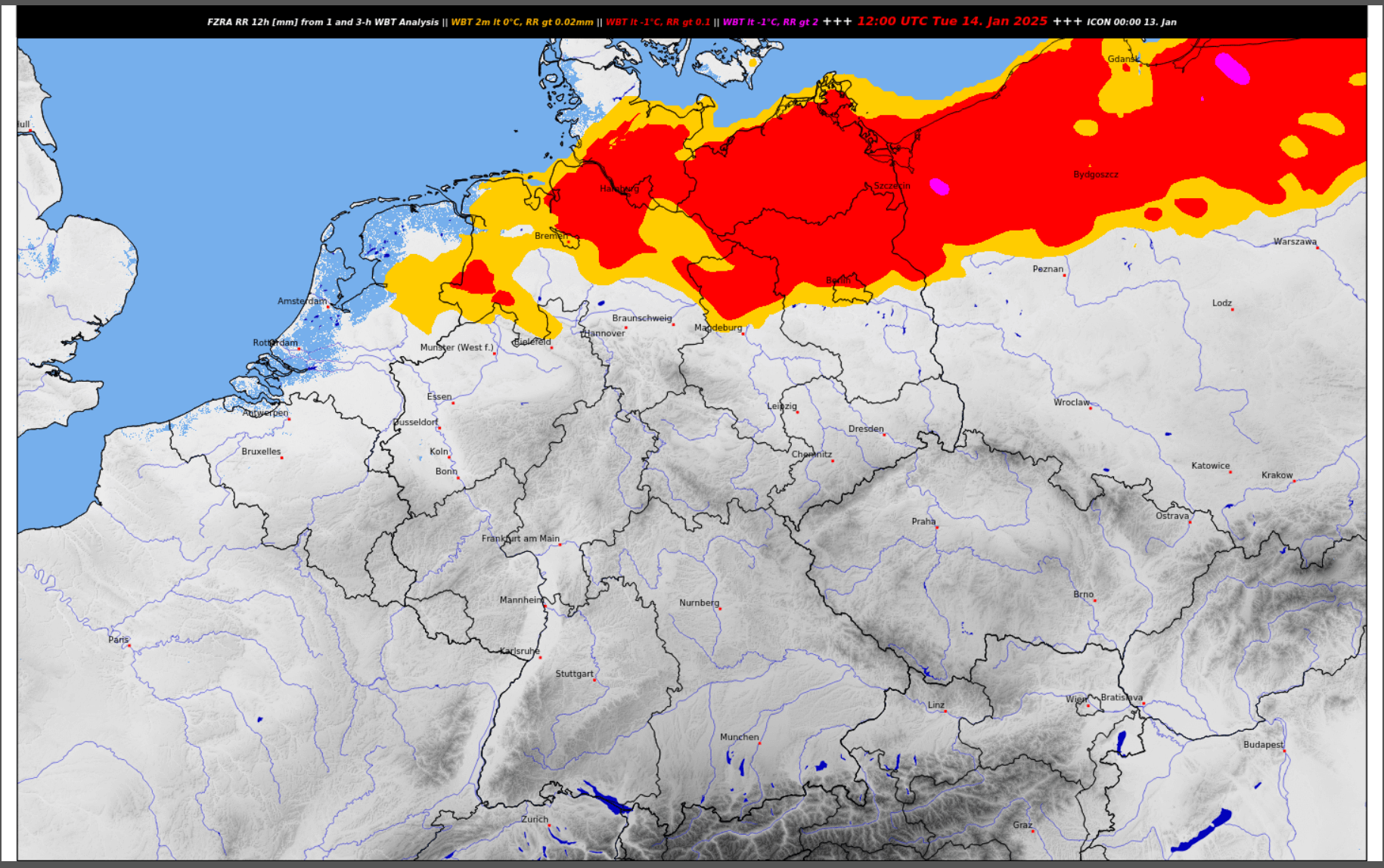

In der folgenden Karte sieht man gut die betroffenen Gebiete (sie ist gültig für die erste Tageshälfte am Dienstag, also von 0 bis 12 Uhr). Ausgehend von der Nord- und Ostsee nimmt das Risiko für Glätte durch gefrierenden Regen in der Früh und am Vormittag etwa nördlich der Linie Münster – Potsdam zu…

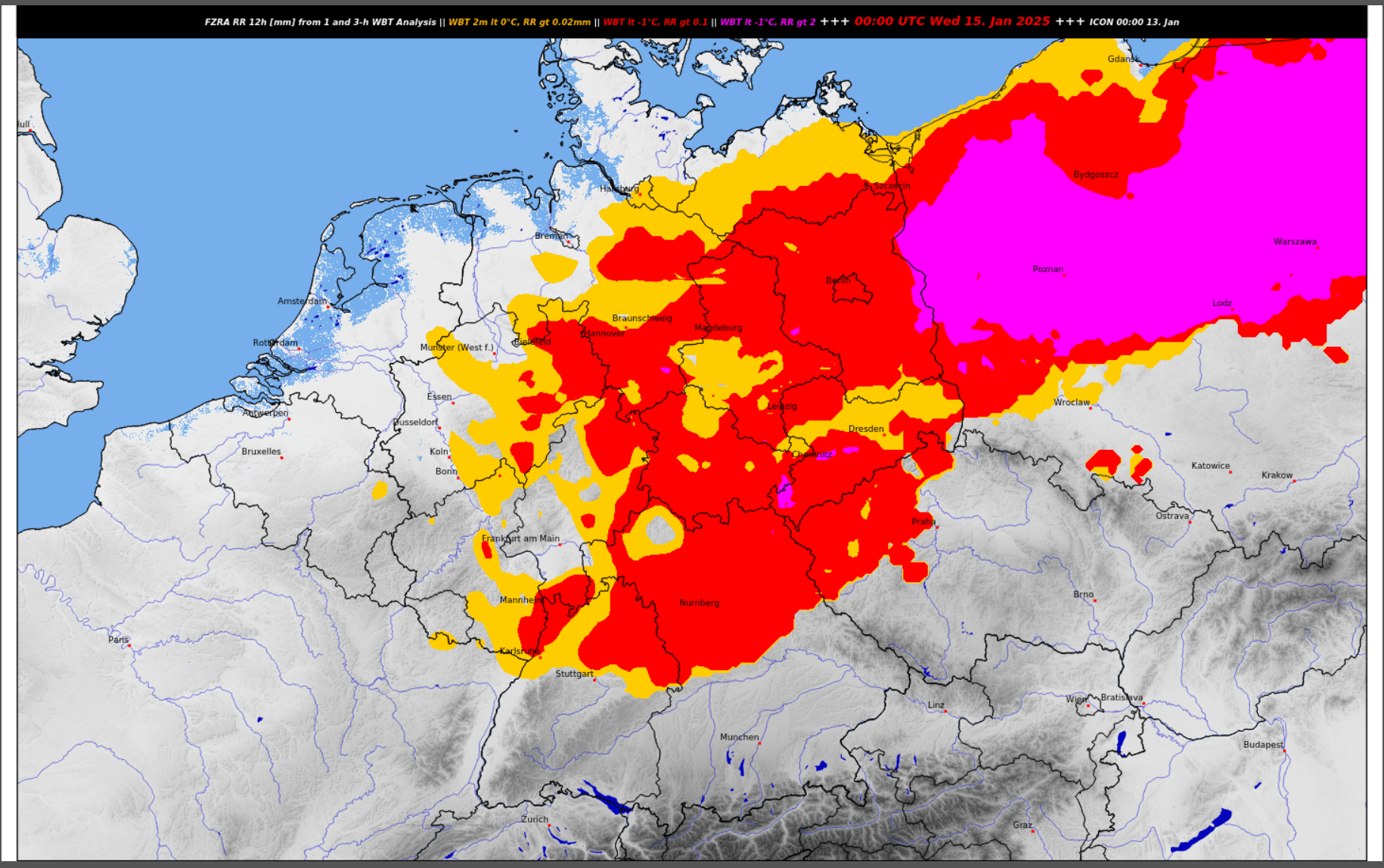

…Etwas später verlagert sich der leichte Niederschlag dann südwärts, die größte Gefahr besteht nach derzeitigem Stand im Grenzbereich zu Polen. Generell kann es aber im gesamten Osten und in der Mitte vorübergehend spiegelglatt werden. Deutlich geringer ist die Glättegefahr ganz im Westen (hier kommt kaum Niederschlag an) und im Süden (hier droht erst in der Nacht zum Mittwoch Glatteis).

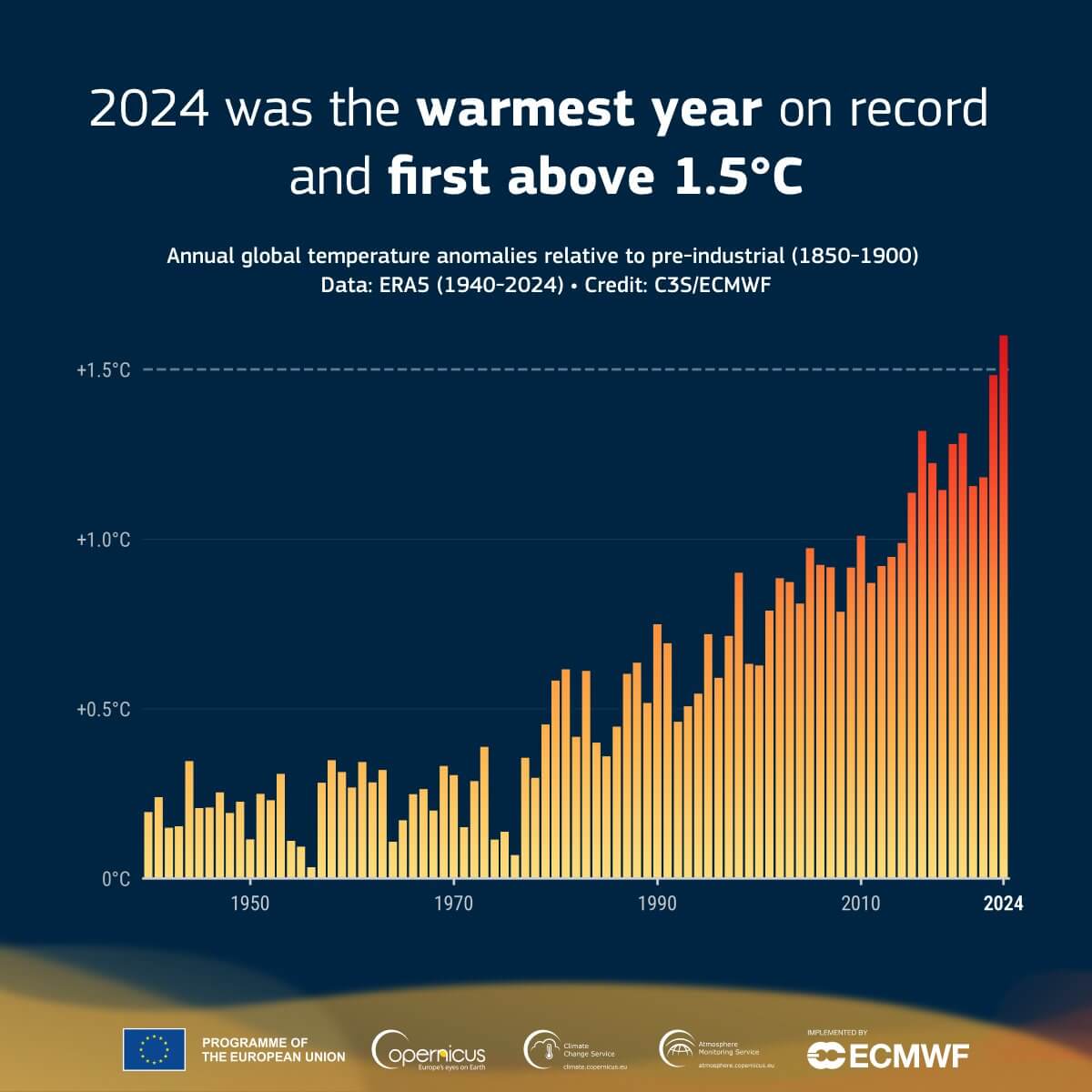

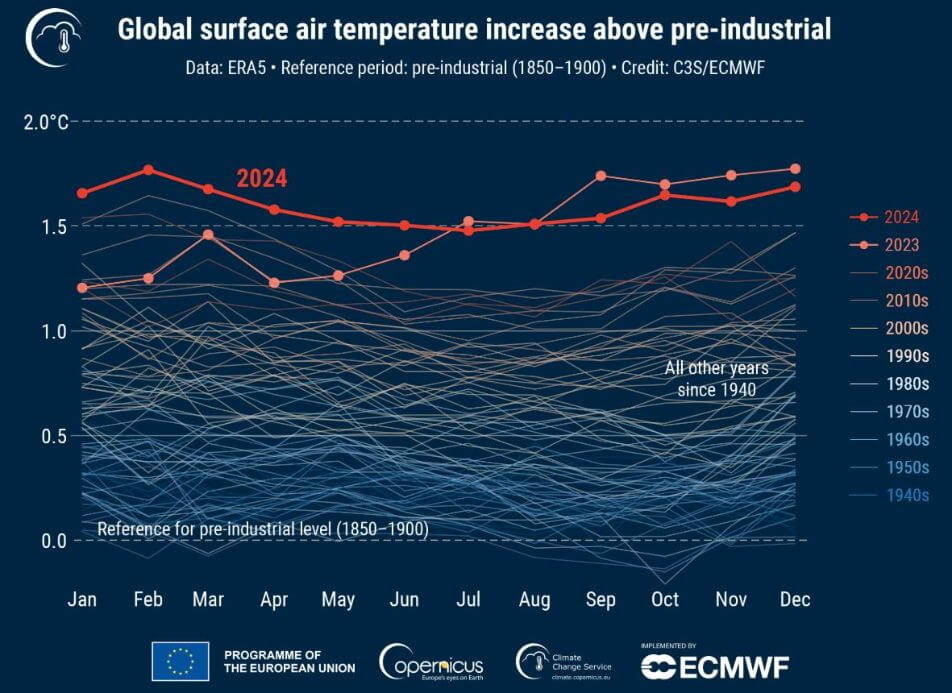

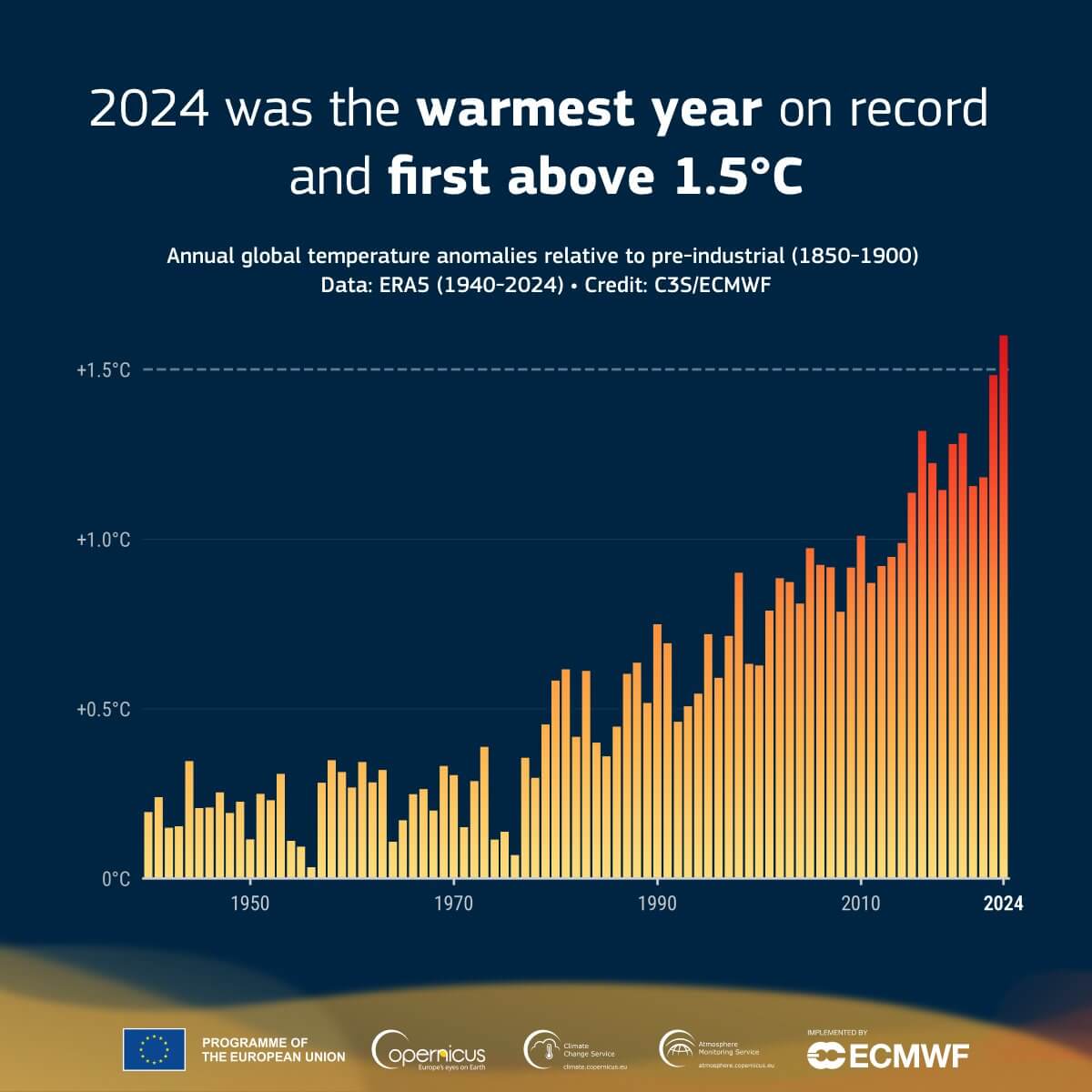

2024 wärmstes Jahr seit Messbeginn

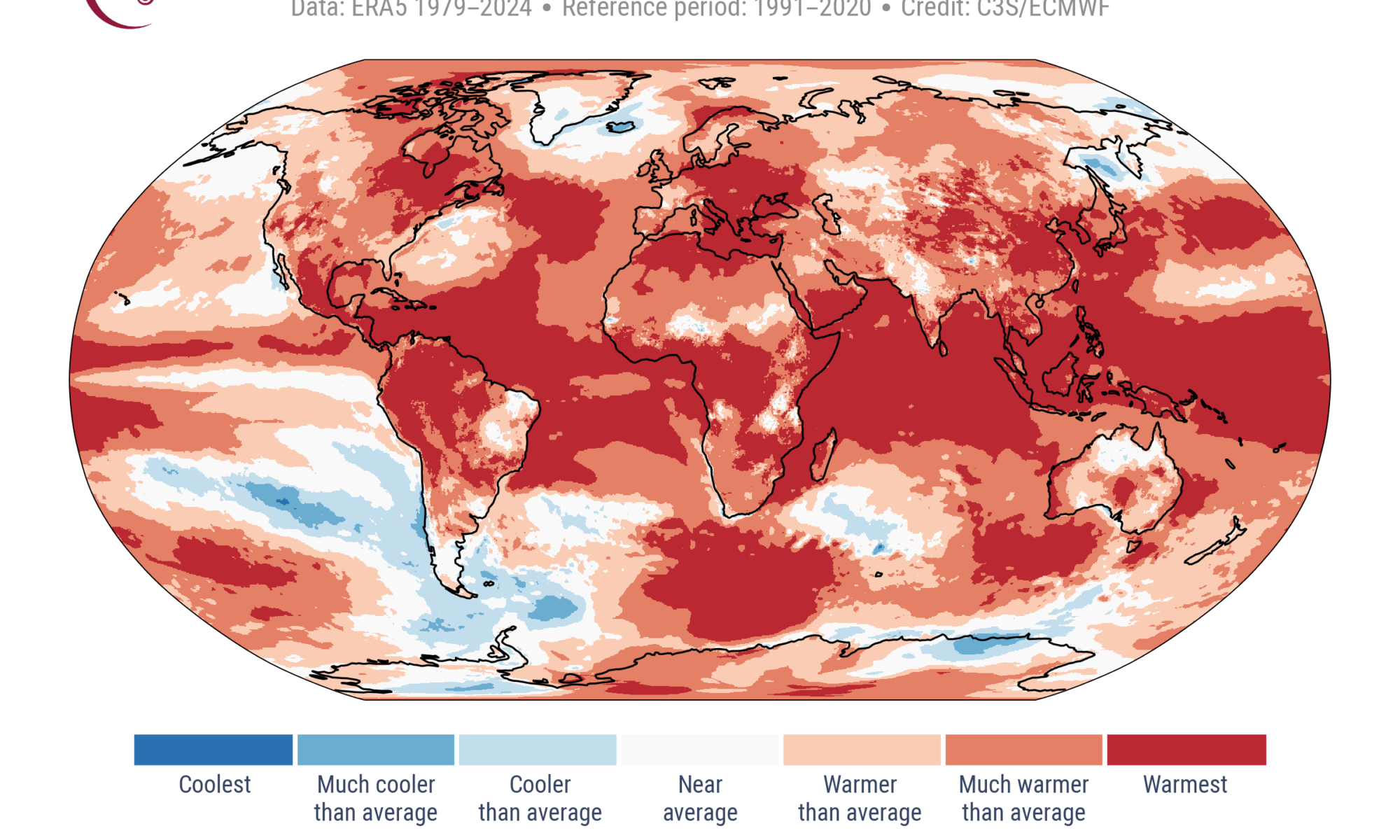

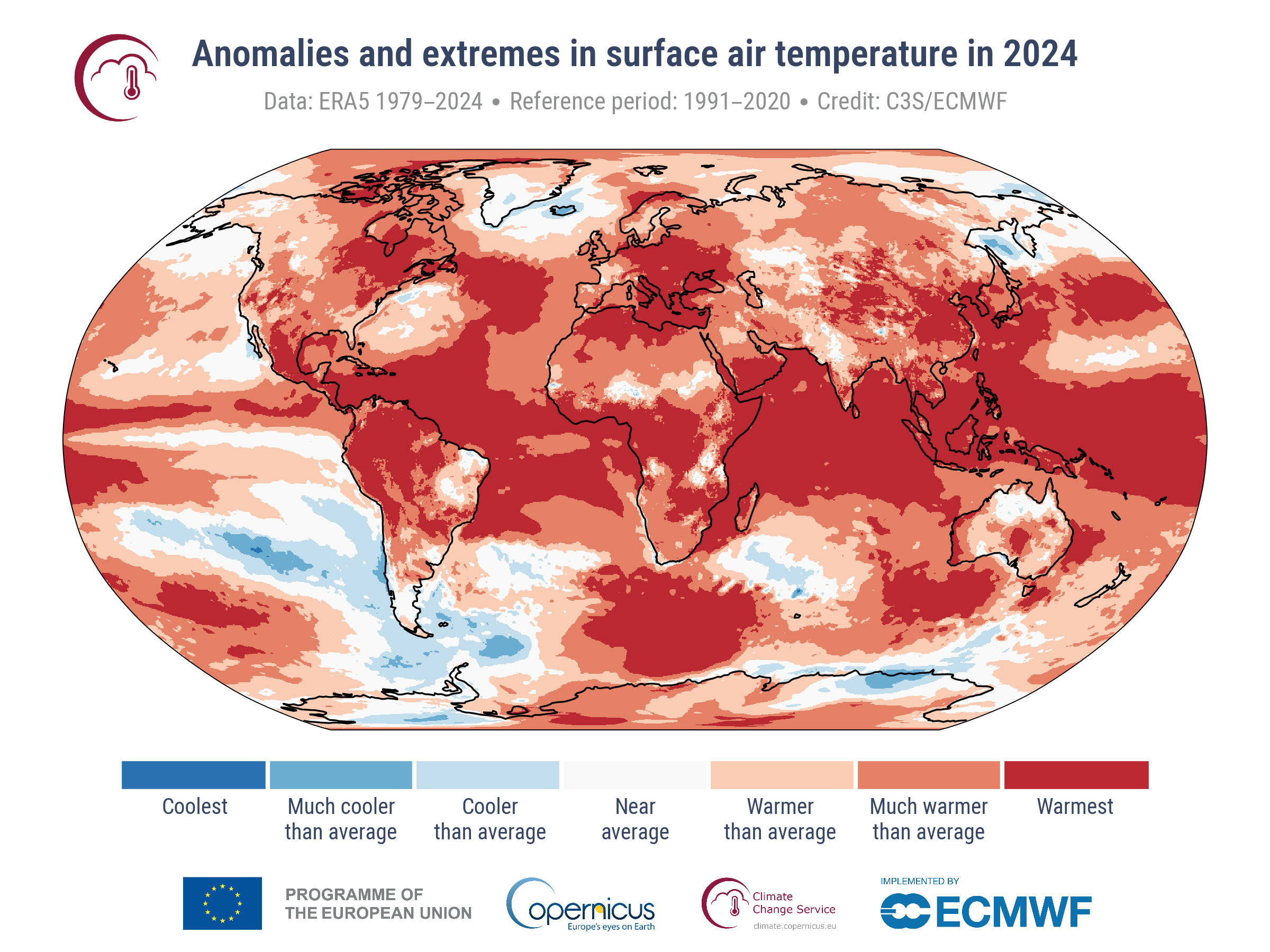

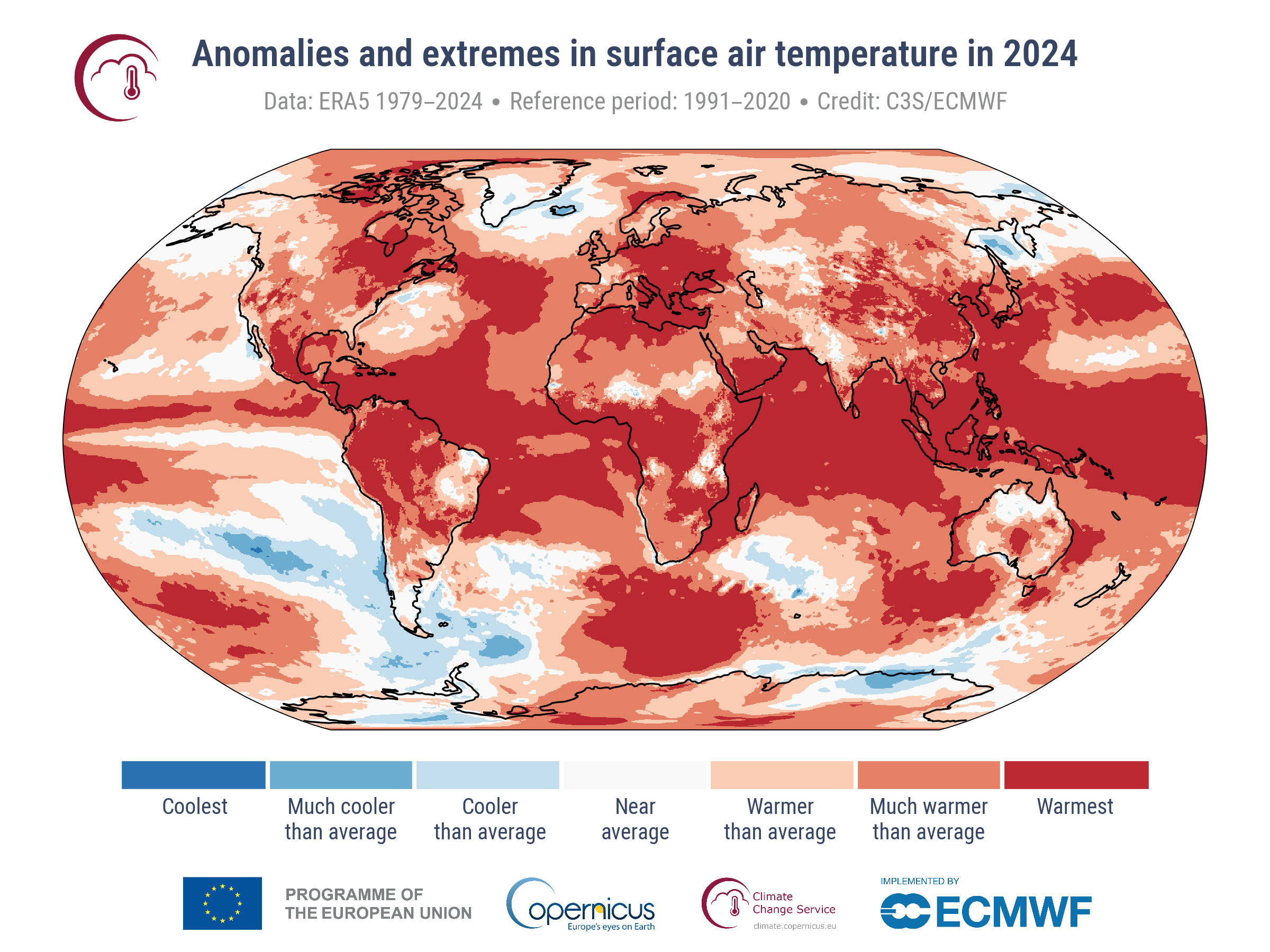

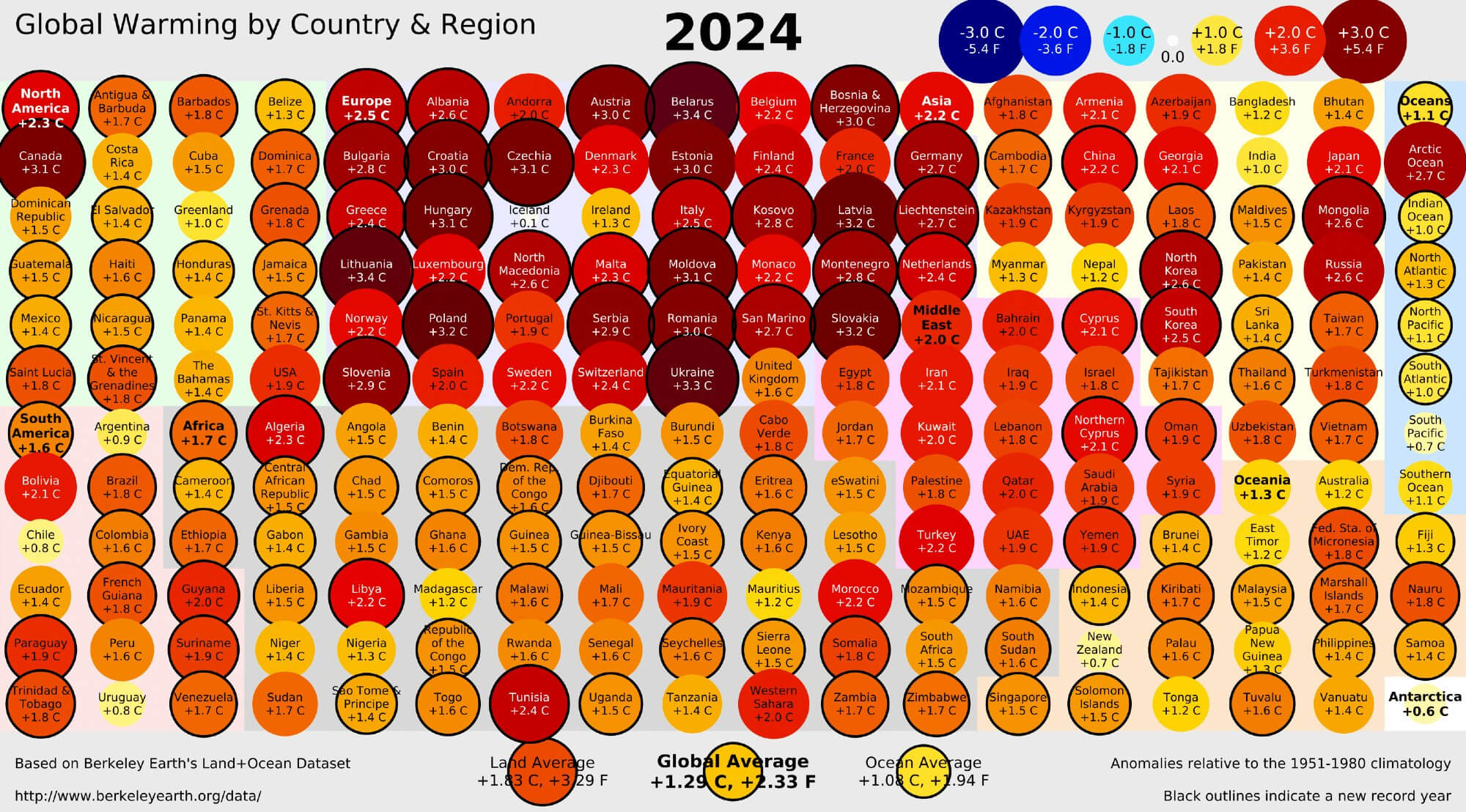

Im globalen Mittel war das Jahr 2024 rund 1,6 Grad milder als in der vorindustriellen Zeit. Etwa ein Drittel der Welt hat dabei das wärmste Jahr seit Messbeginn erlebt. Auch in Deutschland war es das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Besonders warm im Vergleich zum Mittel war es in den Tropen, in Mittel- und Osteuropa, in China und Japan sowie auch im Osten Kanadas. In vielen Ländern war es hier das wärmste Jahr seit Messbeginn. Regionen mit unterdurchschnittlichen Temperaturen waren dagegen stark begrenzt, das einzige Land weltweit mit einer unterdurchschnittlichen Mitteltemperatur im Jahre 2024 war Island.

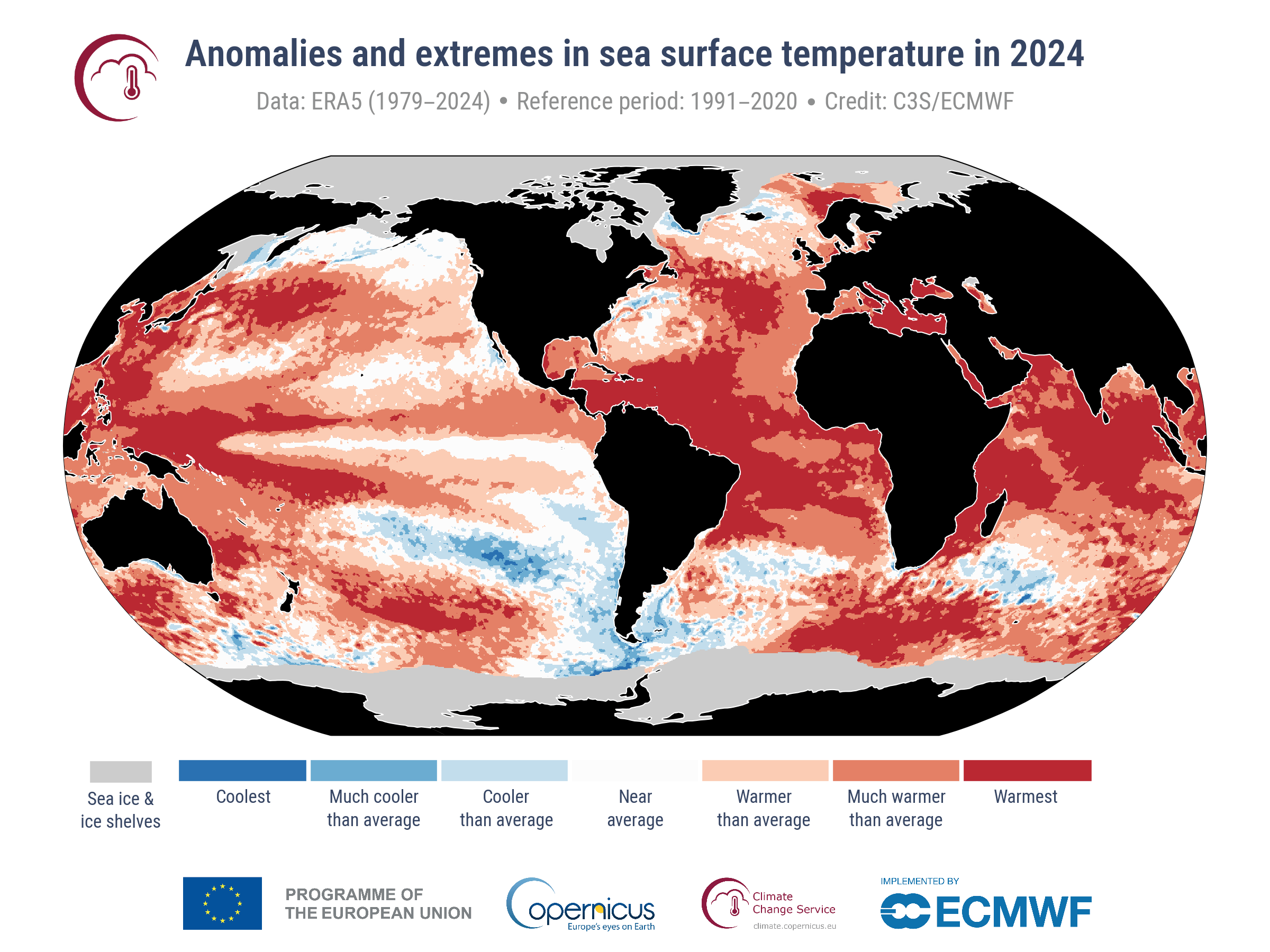

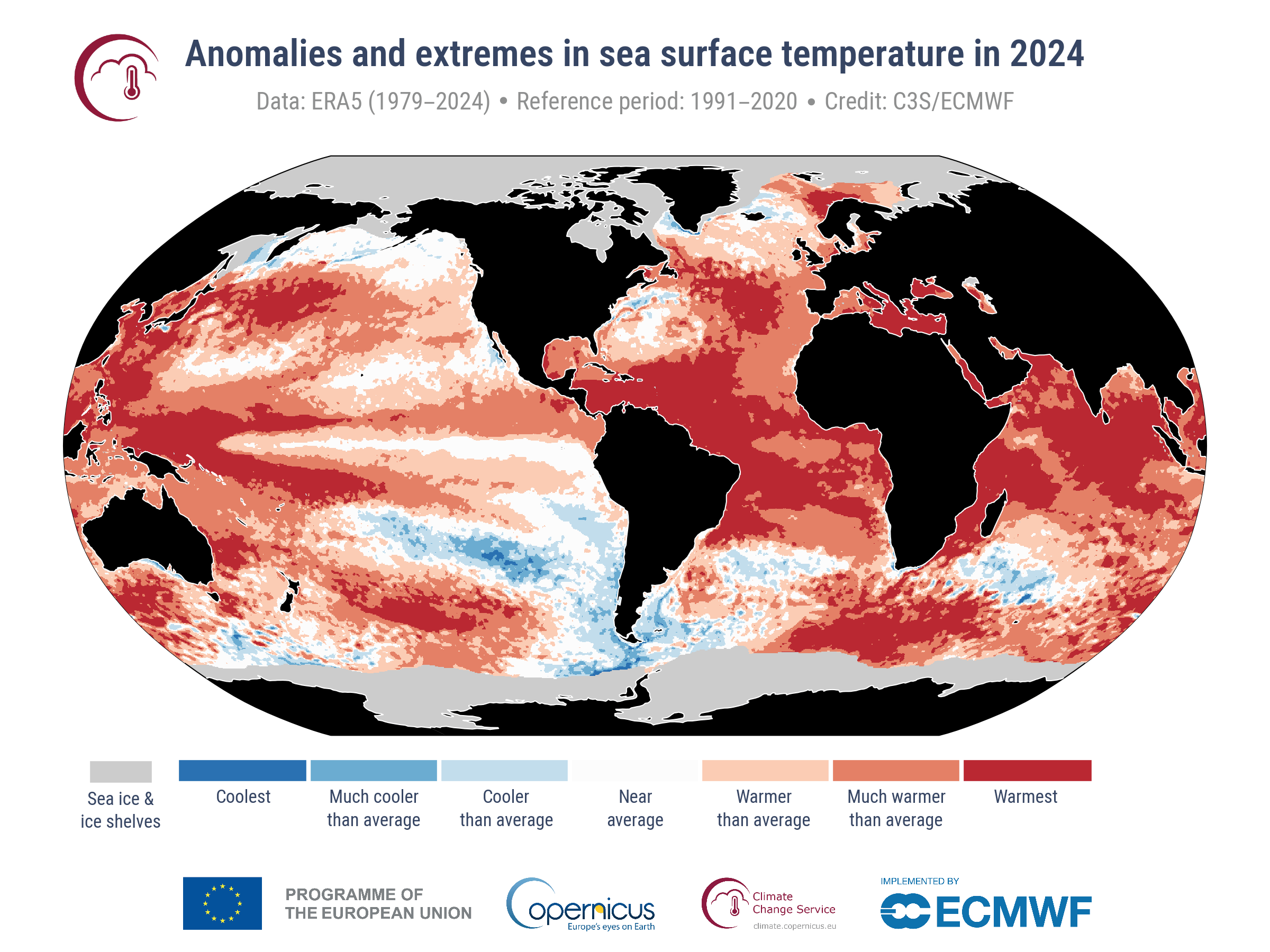

Warme Ozeane

Auch die Wassertemperaturen waren in weiten Teilen des Atlantiks, des Nordpazifiks sowie des Indischen Ozeans außergewöhnlich hoch. V.a. in den tropischen Regionen sowie im Mittelmeer gab es oft neue Rekorde. Auch der Nordatlantik war von Jänner bis Mitte Juni durchgehend rekordwarm und auch aktuell liegen die Wassertemperaturen nur knapp unter dem Rekord aus dem Vorjahr.

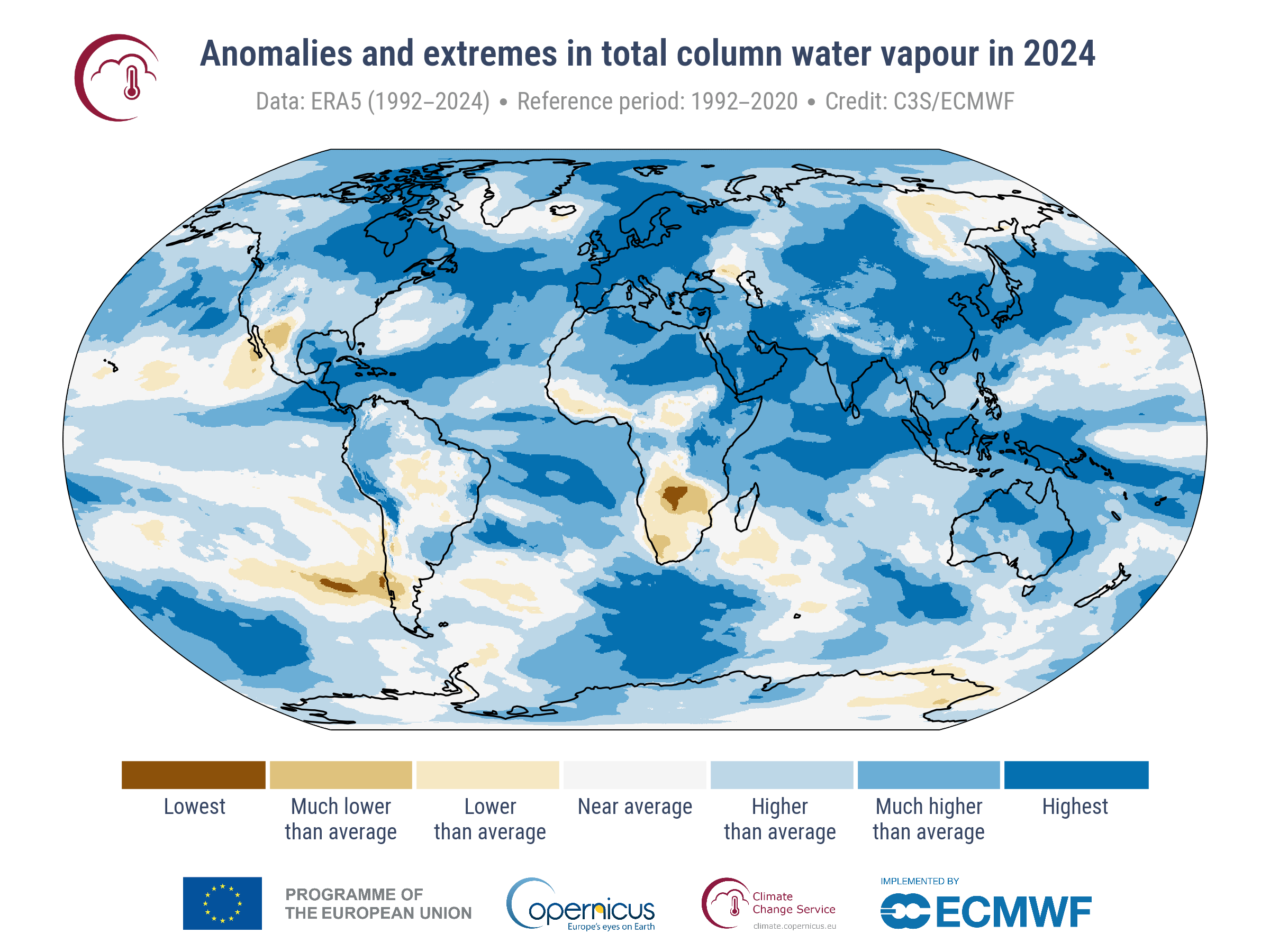

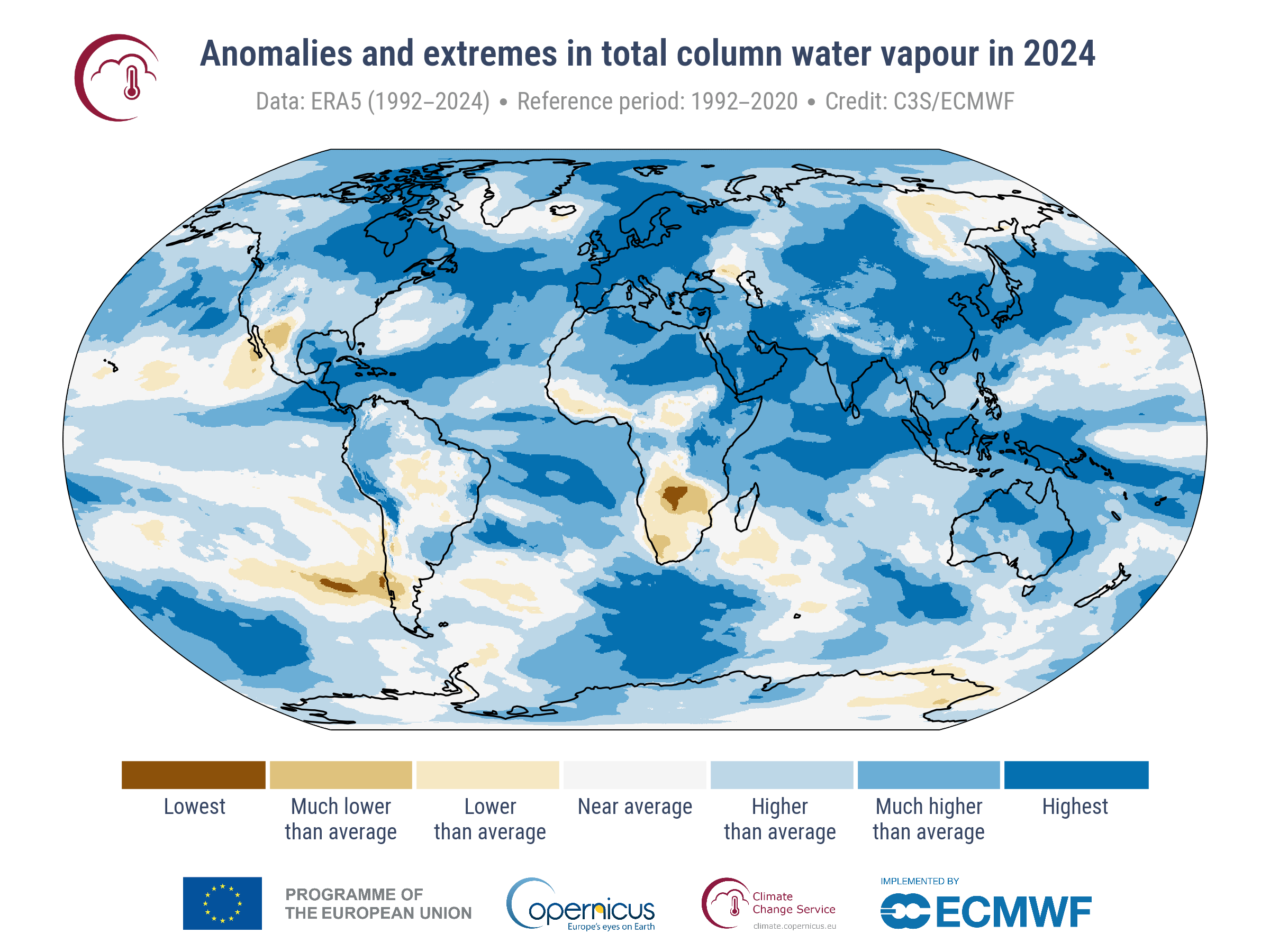

Wasserdampf auf Rekordniveau

Generell wird durch die globale Erwärmung der Wasserkreislauf intensiviert: Einerseits verdunstet mehr Wasser, andererseits fällt Niederschlag kräftiger aus. Für jedes Grad Celsius an Erwärmung kann die Atmosphäre etwa 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Die Verdunstungsrate (also der Wassernachschub) steigt aber nur um etwa 3 bis 4% pro Grad Erwärmung an und kommt der gesteigerten Aufnahmekapazität der Atmosphäre also nicht ganz nach. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass es tendenziell seltener regnet, aber dafür stärker. Besonders gut kann man das an der zunehmenden Häufigkeit von Unwettern im Sommer beobachten. Paradoxerweise werden also sowohl die trockenen Phasen als auch die starken Regenereignisse intensiver und häufiger, da sich der Niederschlag auf weniger Tage konzentriert und mitunter auch nur lokal auftritt. Der Wasserdampf in der Atmosphäre war 2024 auf Rekordniveau.

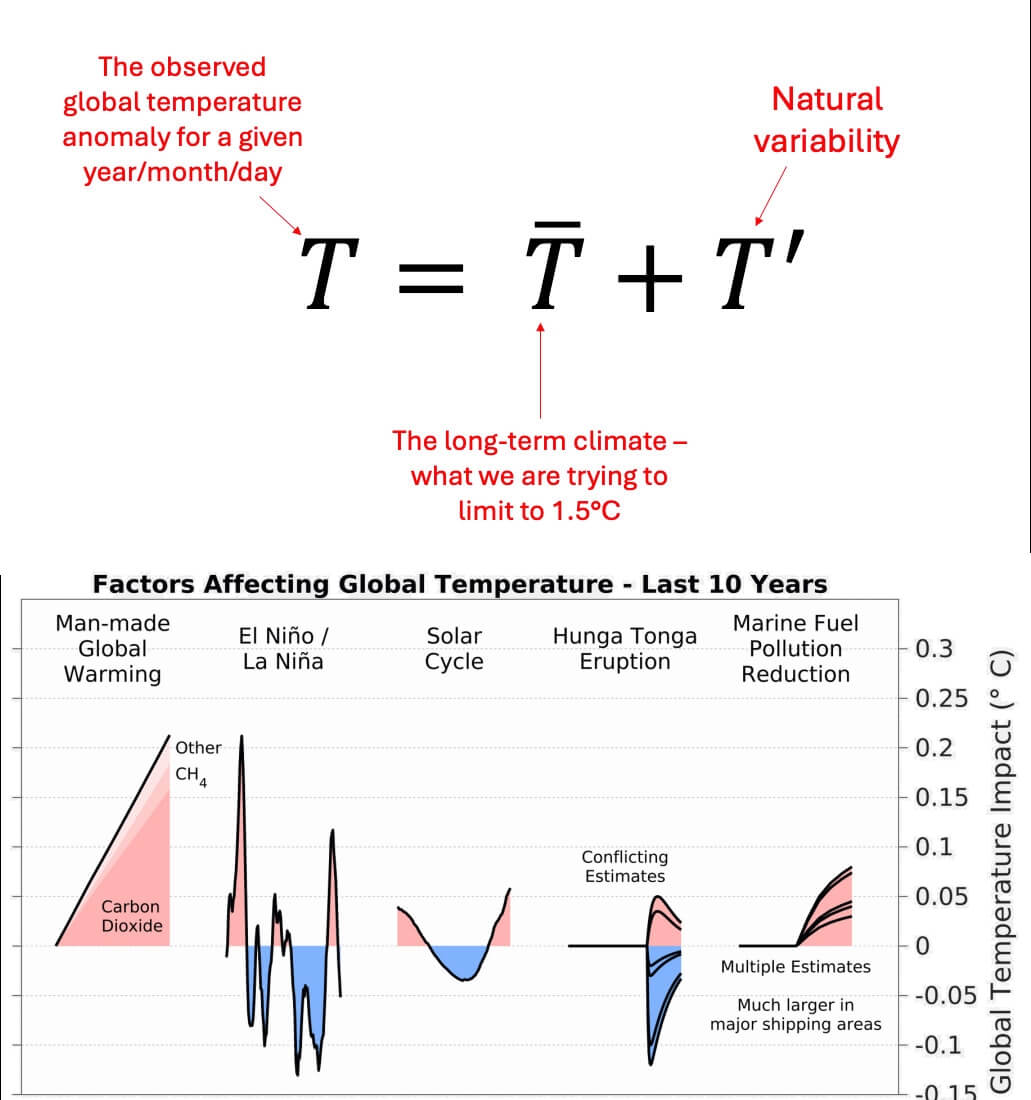

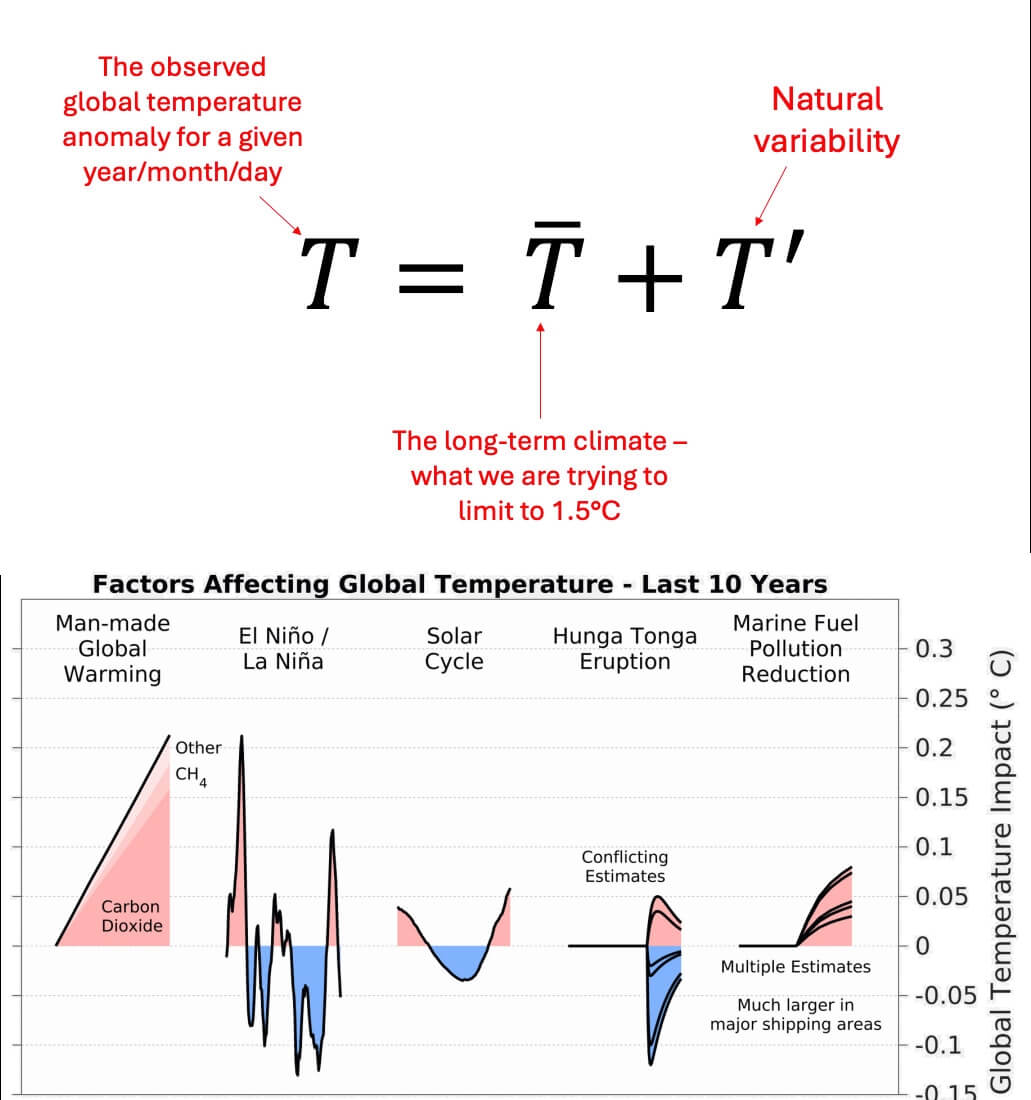

Trend und Schwankungen

…und 2025?

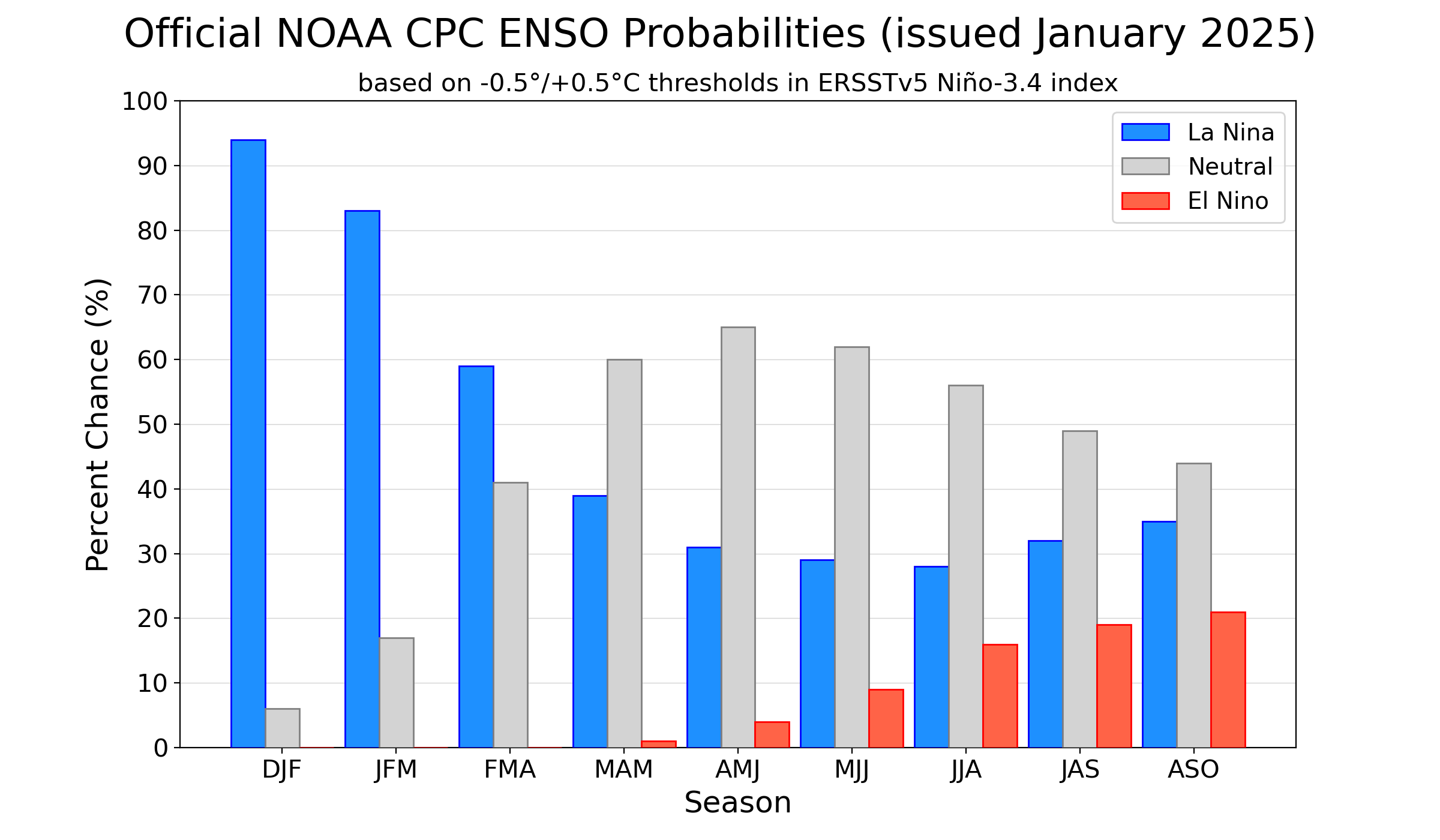

Die vergangenen zwei Jahre, also 2023 und 2024, waren im globalen Mittel außergewöhnlich mild und haben die Erwartungen vieler Wissenschaftler übertroffen. Daraus kann man aber aktuell keine Beschleunigung der globalen Erwärmung ableiten, da es immer wieder zu mehrjährigen Schwankungen kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Rekordjahr ist 2025 aber etwas geringer als heuer, zumal wir auch mit einer schwachen La Niña starten und die Prognosen für kommendes Jahr derzeit auf eine neutrale ENSO-Phase hindeuten. Dennoch hat 2025 gute Chancen als eines der drei wärmsten Jahre seit Messbeginn zu enden, knapp hinter 2025 bzw. ähnlich zu 2024.

Looking ahead to 2025, we expect it to be slightly cooler than 2023 and 2024 at around 1.4C above preindustrial levels, as El Nino has faded away and cooler conditions are developing in the tropical Pacific.

— Zeke Hausfather (@hausfath.bsky.social) 10. Januar 2025 um 22:00

2024 wärmstes Jahr seit Messbeginn

Im globalen Mittel war das Jahr 2024 rund 1,6 Grad milder als in der vorindustriellen Zeit. Etwa ein Drittel der Welt hat dabei das wärmste Jahr seit Messbeginn erlebt. Auch in Österreich war es das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen (mehr dazu hier).

Besonders warm im Vergleich zum Mittel war es in den Tropen, in Mittel- und Osteuropa, in China und Japan sowie auch im Osten Kanadas. In vielen Ländern war es hier das wärmste Jahr seit Messbeginn. Regionen mit unterdurchschnittlichen Temperaturen waren dagegen stark begrenzt, das einzige Land weltweit mit einer unterdurchschnittlichen Mitteltemperatur im Jahre 2024 war Island.

Wenn man das Jahr auf die einzelnen Monate aufschlüsselt, dann gab es von Jänner bis inklusive Juni sowie auch im August neue Monatsrekorde der globalen Mitteltemperatur. Alle weiteren Monate lagen auf Platz 2 hinter 2023. Der 22. Juli war mit einer globalen Mitteltemperatur von 17,16 Grad der global wärmste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen gemäß ERA5.

Warme Ozeane

Auch die Wassertemperaturen waren in weiten Teilen des Atlantiks, des Nordpazifiks sowie des Indischen Ozeans außergewöhnlich hoch. V.a. in den tropischen Regionen sowie im Mittelmeer gab es oft neue Rekorde. Auch der Nordatlantik war von Jänner bis Mitte Juni durchgehend rekordwarm und auch aktuell liegen die Wassertemperaturen nur knapp unter dem Rekord aus dem Vorjahr.

Wasserdampf auf Rekordniveau

Generell wird durch die globale Erwärmung der Wasserkreislauf intensiviert: Einerseits verdunstet mehr Wasser, andererseits fällt Niederschlag kräftiger aus. Für jedes Grad Celsius an Erwärmung kann die Atmosphäre etwa 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Die Verdunstungsrate (also der Wassernachschub) steigt aber nur um etwa 3 bis 4% pro Grad Erwärmung an und kommt der gesteigerten Aufnahmekapazität der Atmosphäre also nicht ganz nach. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass es tendenziell seltener regnet, aber dafür stärker. Besonders gut kann man das an der zunehmenden Häufigkeit von Unwettern im Sommer beobachten. Paradoxerweise werden also sowohl die trockenen Phasen als auch die starken Regenereignisse intensiver und häufiger, da sich der Niederschlag auf weniger Tage konzentriert und mitunter auch nur lokal auftritt. Der Wasserdampf in der Atmosphäre war 2024 auf Rekordniveau.

Trend und Schwankungen

…und 2025?

Die vergangenen zwei Jahre, also 2023 und 2024, waren im globalen Mittel außergewöhnlich mild und haben die Erwartungen vieler Wissenschaftler übertroffen. Daraus kann man aber aktuell keine Beschleunigung der globalen Erwärmung ableiten, da es immer wieder zu mehrjährigen Schwankungen kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Rekordjahr ist 2025 aber etwas geringer als heuer, zumal wir auch mit einer schwachen La Niña starten und die Prognosen für kommendes Jahr derzeit auf eine neutrale ENSO-Phase hindeuten. Dennoch hat 2025 gute Chancen als eines der drei wärmsten Jahre seit Messbeginn zu enden, knapp hinter 2025 bzw. ähnlich zu 2024.

Looking ahead to 2025, we expect it to be slightly cooler than 2023 and 2024 at around 1.4C above preindustrial levels, as El Nino has faded away and cooler conditions are developing in the tropical Pacific.

— Zeke Hausfather (@hausfath.bsky.social) 10. Januar 2025 um 22:00

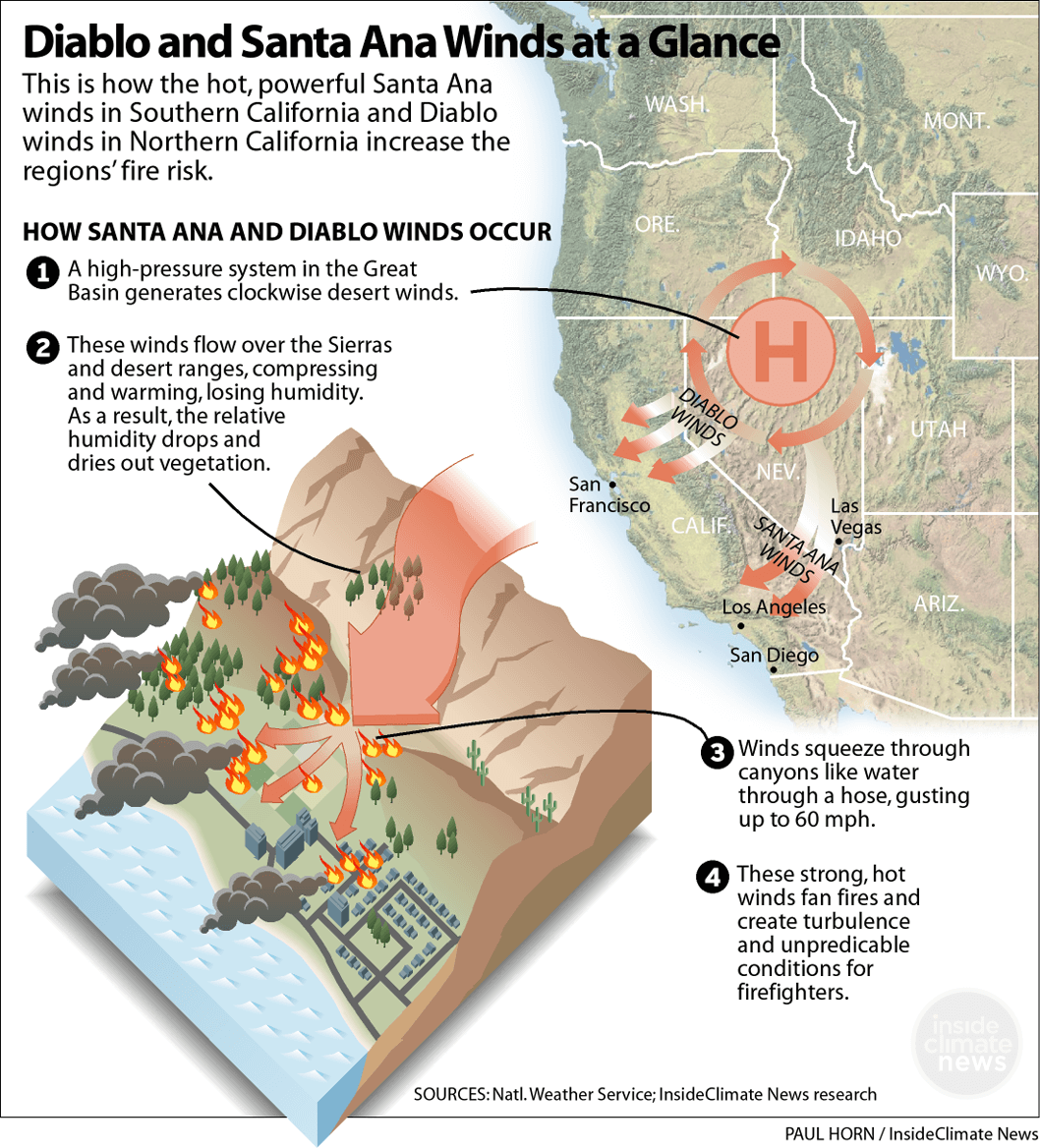

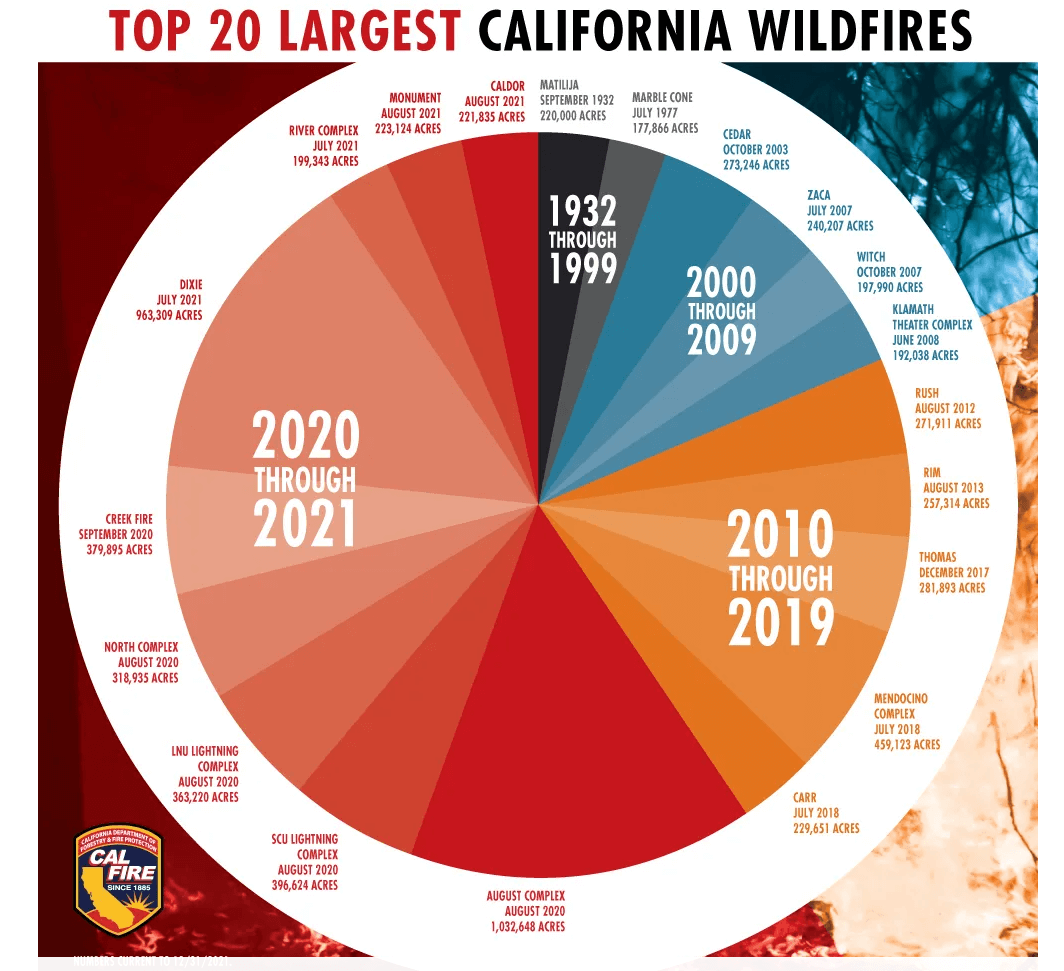

Wetter als Faktor für die Los Angeles Waldbrände

Regelmäßig kommt es in Südkalifornien zu Waldbränden. Nach ein paar etwas feuchteren Jahren schlug das verheerende Franklin-Fire in Malibu, Los Angeles im Dezember letzten Jahres um sich. Dieses wurde durch starke Santa-Ana Winde erheblich verschlimmert, was zu einer raschen Ausbreitung führte und eine Fläche von etwa 1600 Hektar verbrannte, darunter auch zahlreiche Wohnhäuser und Villen.

Nun schon wieder derart zerstörerische Waldbrände in der Region um Los Angeles. Wie kommt es so regelmäßig zu diesen Bränden?

Santa Ana Winde…

… sind föhnartige Wüstenwinde in Südkalifornien. Eigentlich ist das Klima an der kalifornischen Pazifikküste vor allem im Sommer eher sogar kühl. Der Kalifornische Strom führt kaltes Wasser aus nördlichen Breiten entlang der Westküste der USA nach Süden, was in Kombination mit meist vorherrschendem West-Wetter diese kühleren Bedingungen zur Folge hat.

In den Wintermonaten kann sich aber leichter ein Hoch über dem Großen Becken, einem Wüsten-Hochplateau in Nevada, Utah und Idaho, ausbilden, das zu den aus Nordosten kommenden Santa-Ana Winden (auch Teufelshauch genannt) führt.

Von September bis März sind die Bedingungen günstig, um diese Art Fallwinde vom Hochplateau Richtung Pazifik herunter auszubilden. Die Luft durchquert dabei die Mojavewüste und erreicht als trocken-heißer Wind (in Los Angeles sind dann selbst 30 Grad in den Wintermonaten keine Seltenheit) die Küste. Mangelt es zudem an Niederschlag, trocknet die Vegetation schnell aus, Feuer können sich bilden. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten im Zuge dieser Santa-Ana Winde (oft über 100-140 km/h) breiten sich die Feuer meist schnell und großflächig aus.

Hohe Windgeschwindigkeiten

In den letzten Tagen wurden nicht selten Windgeschwindigkeiten von 140 oder gar 160 km/h gemessen. Dies feuert natürlich bestehende Glutnester neu an. So wuchs allein das Nobel-Viertel betreffende Pacific Palisades Feuer innerhalb von 20 Minuten von 20 auf 200 Hektar an, wenige Stunden später hatte es eine Ausdehnung von 1300 Hektar erreicht. 30.000 Anwohner waren aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu evakuieren. (100 MPH entsprechen etwa 160 km/h)

Winds gusts past 2 days: https://t.co/te8O8tAR8T

Some highest gusts:

Mt Lukens Truck Trail (SCE) 100 MPH

Magic Mtn Truck Trl (SCE) 90 MPH

Saddle Peak 98 MPH

Hollywood-Burbank Airport 84 MPH

Eaton Cyn (SCE) 70 MPH— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 8, 2025

Für die kommenden Tage werden aber die Winde etwas nachlassen und den Einsatzkräften ermöglichen, die Feuer einzugrenzen.

Good news: By the end of the day, the strong Santa Anna winds will weaken significantly.

In the last 24 hours, however, severe gusts have been measured, with winds of up to 102 kph / 63 miles in the nearest town of Topanga.#PalisadesFire #LAFire pic.twitter.com/CVcieHIxVw

— Steffen Dietz (@sdietzf1) January 8, 2025

Dennoch, wie wollen die vielen Einsatzkräfte bei solchen Winden die Brände eindämmen? In folgendem Video lässt sich gut erkennen, wie Auswirkungen Sturm auf offenes Feuer haben kann und wie leicht sich dieses aufgrund des Funkenschlages ausbreiten kann:

The wind gusts are devastating. Truly a hurricane of fire.

Video: @stuartpalley pic.twitter.com/b2fprFAgTC

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) January 9, 2025

Verheerende Zerstörungswut

Hier eine Zusammenstellung der vielen Videos aus den sozialen Netzwerken:

„It is like driving through hell itself down here.“

Harrowing videos show the Palisades Fire ripping through neighborhoods, burning at least 1,000 structures and forcing thousands to evacuate their homes.

Read more: https://t.co/C91HsdSPfe pic.twitter.com/VUorwSgxAs

— ABC News (@ABC) January 9, 2025

Aufgrund der Wetterbedingungen greifen die Feuer rasch um sich, der Funkenflug ist bei den Windgeschwindigkeiten extrem, was dazu führt, dass die Feuer auch Gebiete überspringen können und jene folglich umzingeln. So kann es passieren, dass Anwohner trotz der Warnungen noch überrascht werden:

The honest answer is that I have no idea what I would do in this situation.

With a fire being fueled by winds of 60-80 mph, being trapped like this is a worst case scenario.

Praying for the folks in LA tonight who found themselves without options. pic.twitter.com/7Ybl0k0tPg

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) January 8, 2025

Aus der Vogelperspektive erkennt man erst das Ausmaß der Feuer…

Roughly lined up with google maps pic.twitter.com/m5zSSF59I8

— cody woodard (@codywoodard) January 8, 2025

…und im Detail die Zerstörung:

New drone shot from Pacific Palisades shows entire blocks of homes literally burned to the ground. The Palisades Fire alone could become the „costliest“ fire in U.S. history.

Courtesy of @KitKarzen pic.twitter.com/L5z7mvdLTt

— Nahel Belgherze (@WxNB_) January 8, 2025

Faktor Klimawandel

Es drängt sich natürlich die Frage auf, inwieweit der Klimawandel Ursache für diese Häufigkeit jener verheerenden Waldbrände ist. Die Beobachtungen und Analysen sind noch recht jung, die Einflussfaktoren umfangreich, aber es lässt sich definitiv erkennen, dass der bisherige Klimawandel solche Wetterkonstellationen begünstigt.

Es bleibt aber eines: auch trotz der kräftigen Winde und der extremen Trockenheit entstehen niemals einfach so Waldbrände. Gewitter mit Blitzeinschlägen in Bäumen können eine Auslöse sein, ansonsten ist die Ursache aber immer menschlich, ob absichtlich oder nicht. Jedenfalls zu befolgen sind Warnungen und Verbote bzgl. offener Feuer, Lagerfeuer, denn ein Funkenschlag bei diesen Winden ist nicht zu unterschätzen.

Kräftiger Sturm in der Nacht

Polare Luftmasse kommt zurück

Über die Mitte Deutschlands zieht heute das Tief CHARLY hinweg nach Osten. Hinter dem Tiefzentrum dreht die Strömung und die Kaltfront kommt nach Südosten voran. Dabei gewinnt sie noch an die Stärke, die Luftmassen- und die Druckgegensätze nehmen im Verlauf des Tages zu. In Süddeutschland kommt es bereits am Nachmittag verbreitet zu stürmischem Wind, auf Vorarlberg greift die Front ab etwa 18 Uhr über, auf Oberösterreich ab etwa 20 Uhr. Auch inneralpin greift der Wind durch, dann sind auch im Inntal oder später im Ennstal Böen zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten. Mit der Kaltfront wird die vorherrschende milde Luft durch deutlich kältere polare Luft ersetzt, in 1500 m Höhe sinkt die Temperatur innerhalb weniger Stunden von rund +7 auf -7 Grad ab:

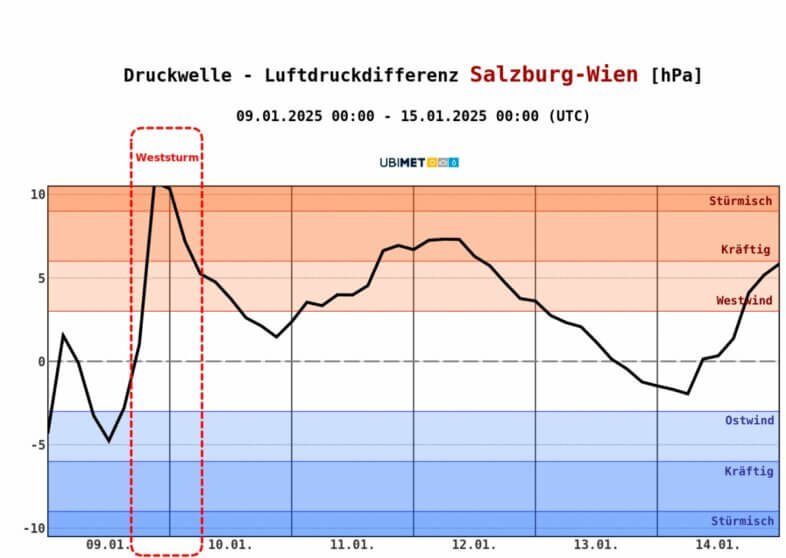

Ab 22 Uhr Sturm im Osten

Am kräftigsten fällt der Sturm aber nach Osten zu aus, hier ist ab etwa 22 Uhr mit schlagartig auffrischendem Wind aus West zu rechnen. Das nachfolgende Diagramm zeigt den Druckunterschied zwischen Salzburg und Wien, mit über 10 hPa Unterschied wird sogar die Skala übertroffen.

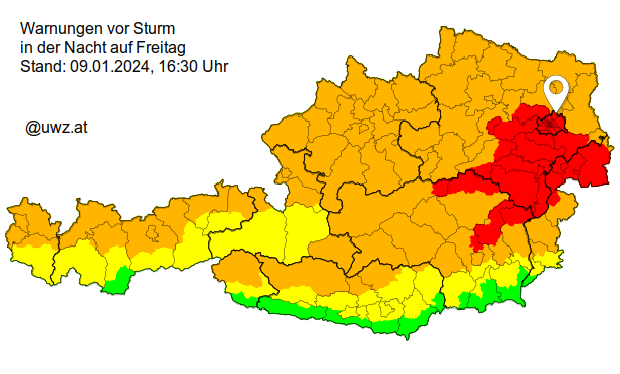

Böen über 100 km/h wahrscheinlich

Generell muss man dann am Ostrand der Alpen von Mariazell und St. Pölten über Wien bis in den Seewinkel sowie vom Grazer Bergland über die Bucklige Welt bis ins Wiener Becken mit schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h rechnen. Am kräftigsten fällt der Sturm nach aktuellem Stand vom westlichen Wien bis Wiener Neustadt aus, hier sind selbst orkanartige Böen bis 110 km/h wahrscheinlich.

Das ganze Ereignis erstreckt sich nur über wenige Stunden, am Freitagmorgen ist es schon wieder vergleichsweise ruhig, wenngleich stürmischer Wind auch nachfolgend anhält.

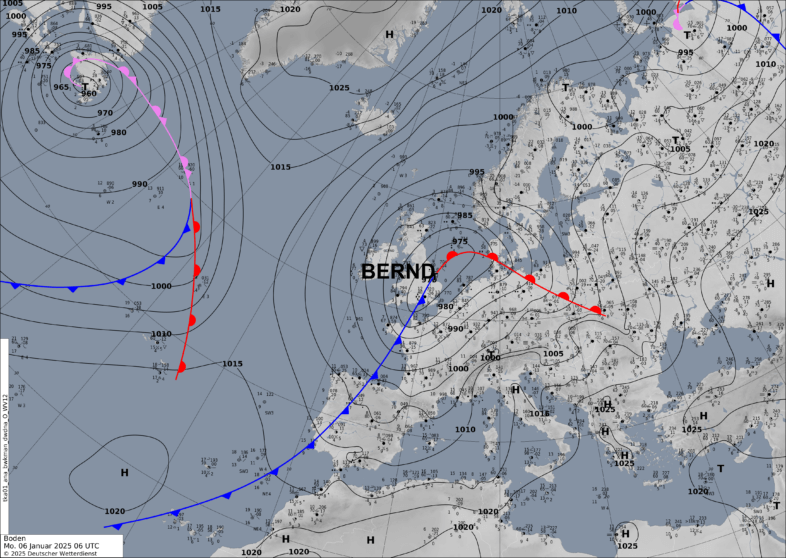

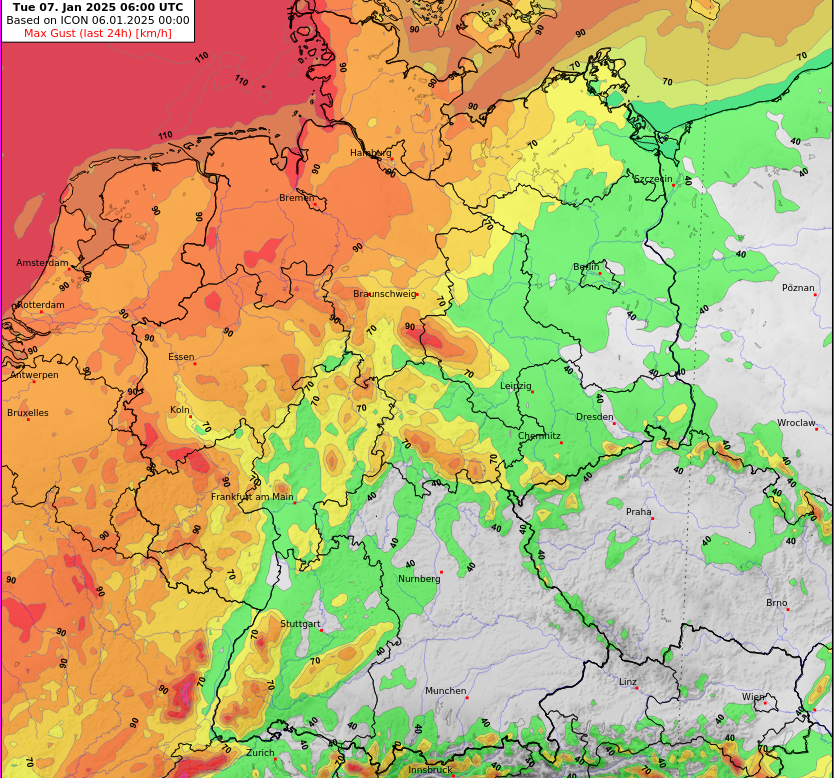

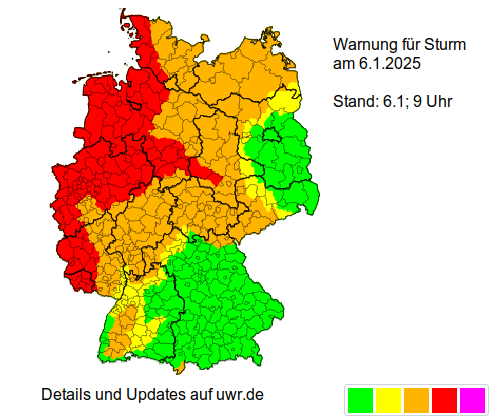

Am Dreikönigstag im Nordwesten Sturm

Nachdem die Warmfront des Tiefs BERND am Sonntag für eine hohe Glatteis-Gefahr gesorgt hat, erreicht am Montagnachmittag dessen Kaltfront den Westen Deutschlands. Gleichzeitig fällt der Luftdruck im Kern des Tiefs über der Nordsee auf Werte um 955 hPa, damit verstärken sich die Druckunterschiede und bringen gute Voraussetzungen für stürmische Verhältnisse. Bis Dienstagmorgen beruhigt sich die Lage aber wieder.

Höhepunkt des Sturms am Montagabend

Am Montagnachmittag ist in den Mittelgebirgen und im Rheinland-Pfalz im Vorfeld der Kaltfront mit ersten stürmischen Böen aus Südwest zu rechnen. Der Höhepunkt des Sturms wird am Montagabend erwartet, wenn die Kaltfront vom Schwarzwald über dem Harz bis Schleswig-Holstein reicht. Westlich dieser Linie ist verbreitet mit Sturmböen von 70-90 km/h zu rechen. Von der Eifel bis Hamburg sind auch schwere Sturmböen um 100 km/h mit dabei. An der Nordseeküste sind auch orkanartige Böen bis 110 km/h oder 120 km/h möglich.

Abkühlung in der Nacht auf Dienstag

In der zweiten Nachthälfte beruhigt sich das Wetter rasch wieder, die Sturmböen beschränken sich noch auf die Küstenregionen. Bis Dienstagmorgen hat die Kaltfront die gesamte Bundesrepublik überquert. Nachfolgend ist in der Kalten Luft vor allem in den Mittelgebirgen mit ein paar kurzen Schauern, aber mit keinen Sturmböen mehr zu rechen. Die Schneefallgrenze liegt von Nordwest nach Südost bei 300 bis 700 m.

Am Sonntag von Salzburg über Linz bis Wien Glatteis

Die ausgeprägte Warmfront des Atlantiktiefs BERND erreicht in der Nacht auf Sonntag den westlichen Alpenraum und überquert am Sonntag von West nach Ost die Nordhälfte Österreichs.

Dabei wird die zuvor eingeflossene Kaltluft schrittweise ausgeräumt. Mit Eintreffen der Warmfront fällt entlang bzw. nördlich der Nordalpen anfangs noch Schnee bis in tiefsten Lagen. Dieser geht aber vor allem abseits der inneralpinen Täler rasch in gefrierenden Regen über.

Im Westen ist der Schwerpunkt des Ereignisses in den Morgenstunden, hier beruhigt sich die Lage am Vormittag aber rasch wieder. Im Norden geht es hingegen erst am Vormittag los und spätestens ab den Mittagsstunden ist auch der Großraum Wien dran. Besonders am Nachmittag und Abend ist im gesamten Norden und Osten mit erheblicher Glätte zu rechnen. Vor allem entlang der Donau und im Wald- und Weinviertel erweist sich die Kaltluft als besonders zäh. In diesen Regionen bleibt es bei dann überwiegend trockenen Bedingungen sogar bis in den Montag hinein frostig.

Gebietsweise bildet sich in Oberösterreich und im Waldviertel bis zum Sonntagabend ein 2 bis 5 Millimeter dicker Eispanzer. Hier ist die Glättegefahr entsprechend am größten. Inneralpin halten sich die Auswirkungen hingegen in Grenzen: Hier kommt deutlich weniger Niederschlag zusammen, der zudem lange Zeit in Form von Schnee fällt.

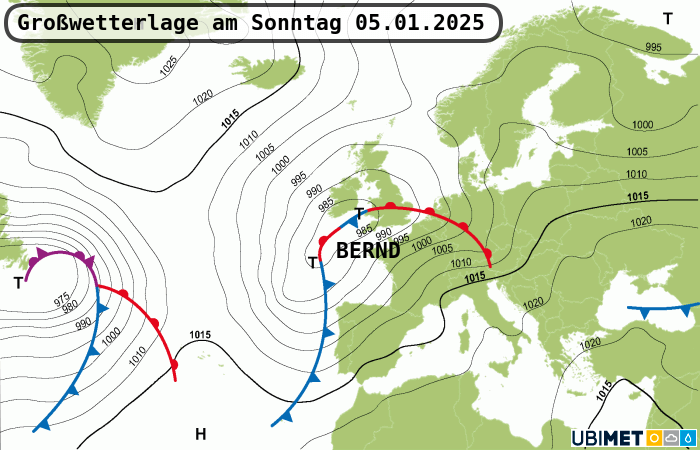

Am Sonntag in ganz Deutschland Glatteis-Gefahr und Eisregen

Nach einem dank Zwischenhochs ANKE vorübergehend ruhigen Samstag kommt in den nächsten Stunden wieder turbulenteres Wetter ins Spiel. Auf der Wetterkarte für den Sonntag erkennt man die ausgeprägte Warmfront des Tiefs BERND, die Deutschland bereits in der kommenden Nacht auf Sonntag erreicht.

Die Warmfront erreicht die Bundesrepublik gegen Mitternacht, tagsüber überquert sie Deutschland von Südwest nach Nordost. Anfangs fällt dabei verbreitet ein wenig Schnee bis in tiefsten Lagen, vor allem im Mittelgebirgsraum sind gebietsweise auch bis zu 5-10 cm Neuschnee möglich.

Tagsüber am Sonntag Glättegefahr im ganzen Land

Doch der Schneefall geht nach ein paar wenigen Stunden überall entlang der Front in gefrierenden Regen über. Die Glättegefahr ist in den Morgenstunden im Südwesten am höchsten. Der Schwerpunkt verlagert sich bis Mittag in die Mitte und den Südosten Deutschlands und erreicht gegen Abend auch den Nordosten. Nachfolgend setzt sich aber von Südwesten her deutlich mildere Luft durch. Lediglich entlang der Donau und hier vor allem in Richtung Niederbayern kann es auch länger frostig bleiben, samt anhaltender Glättegefahr.

Bis Mittag kommt die Front etwa bis zur Mitte des Landes voran. In der ersten Tageshälfte am Sonntag ist somit primär im Süden und Südwesten verbreitet Glätte durch Schneefall und später durch gefrierenden Regen einzuplanen.

In der zweiten Tageshälfte am Sonntag verlagert sich der Schwerpunkt eindeutig in den Nordosten des Landes. Auch hier muss man gegen Abend mit einer erheblichen Glättegefahr durch Schneefall und nachfolgend durch gefrierenden Regen rechnen!

Nass und windig

Tagsüber wird es im Westen und Südwesten spurbar milder, mit Temperaturwerten in tiefen Lagen teils auch im zweistelligen Bereich. Hier wird somit auch der kräftige Dauerregen zum Thema. Besonders in Nordrhein-Westfalen und in den Staulagen des Schwarzwalds sind ergiebige Mengen bis 30-40 l/m² in Sicht.

Im Tagesverlauf frischt zudem primär in der Westhälfte starker Südwind auf. Vor allem in exponierten Lagen vom Schwarz- und Pfälzerwald bis zum Sauerland und der Eifel, im Lee vom Harz sowie an der Nordsee sind stürmische Böen einzuplanen.

Die Woche verläuft dann unbeständig und windig. Ein kleinräumiges Randtief sorgt am Montag in exponierten Lagen der Mittelgebirge sogar für schwere Sturmböen um 100 km/h. Ab dem Dienstag wird es zudem mit Durchzug der Kaltfront des Tiefs BERND wieder kälter. Somit werden Schnee und Glätte zumindest regional auch im weiteren Verlauf der Woche ein Thema bleiben.

Abwechslungsreicher Jahresbeginn mit Kalt- und Warmfront

1. Akt: Kaltfront kommende Nacht

Nach Tagen ruhiger und teils sonniger, teils nebelig-trüber Bedingungen bringt Tief GINETTE über Russland wieder Bewegung in unser Wetter. Die zugehörige Kaltfront erfasst Österreich am späten Nachmittag von Deutschland her mit Regen, die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1500 gegen 1000 m und in der Nacht schließlich rasch bis in alle Täler der Nordalpen. Selbst im Flachland Oberösterreichs ist der eine oder andere Zentimeter Neuschnee möglich. Deutlich mehr der weißen Pracht gibt es in den typischen Nordstaulagen von Vorarlberg bis zum Mostviertel, hier sind je nach Höhenlage oft 5 bis 15 cm zu erwarten. Hotspot einmal mehr ist aber die Arlbergregion: Lech und Zürs dürfen sich z.B. auf rund 30 cm Neuschnee freuen.

Hier die aktuellste Neuschneeprognose für die kommenden 24 Stunden:

2. Akt: Danke ANKE für die Wetterberuhigung

Morgen verlässt die Kaltfront unser Land rasch Richtung Balkan und das nachrückende Hoch ANKE sorgt für eine deutliche Wetterberuhigung.

Hier die Bodenwetterkarte für morgen mit dem Hoch und der Front südöstlich von uns:

Vor allem von Osttirol über die Südsteiermark bis in den Wiener Raum zeigt sich zunehmend häufig die Sonne, im Stau der Nordalpen erweisen sich die Wolken samt geringfügigem Neuschnee als hartnäckiger. Mit nur noch -3 bis +5 Grad präsentieren sich die Höchstwerte der Jahreszeit entsprechend, am mildesten wird es dabei im Grazer Becken.

Auch der Samstag hat ruhiges und häufig freundliches Winterwetter zu bieten. Erst am Abend kündigen dichte Wolken aus Westen die nächste Wetterumstellung an. Die Nacht auf Samstag verläuft aber klirrend kalt, bis dato wurde die tiefste Temperatur in diesem Winter am Stefanitag in Radstadt gemessen: -18,5 Grad zeigte das Thermometer vor einer Woche an. In der Nacht auf Samstag könnten nun v.a. in Tirol erstmals die -20 Grad geknackt werden. Auch tagsüber bleibt es sehr kalt mit nur -7 bis +4 Grad.

Hier die bisher in diesem Winter tiefsten gemessenen Temperaturen:

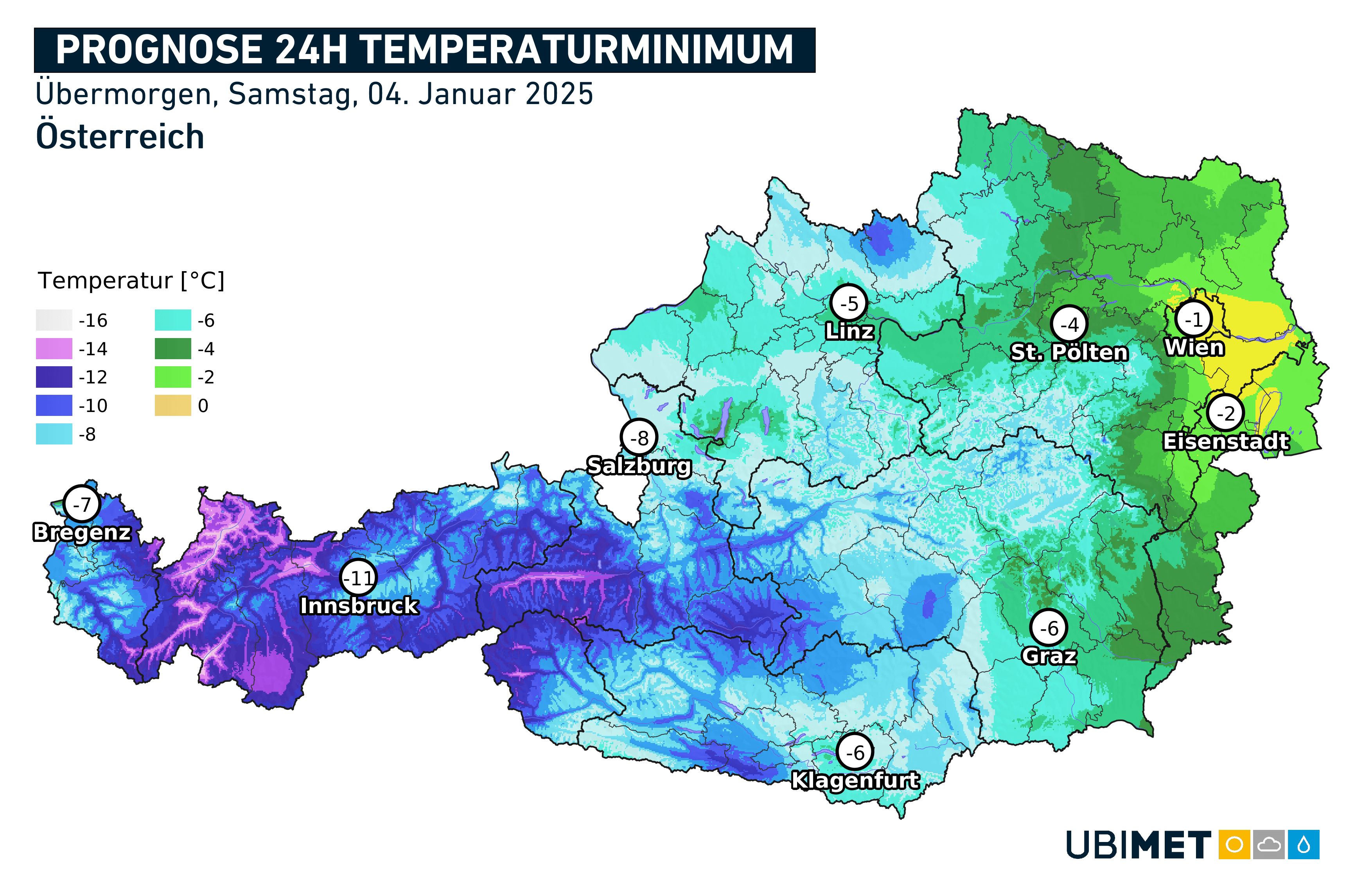

Und hier die Prognose der Tiefstwerte in der Nacht auf Samstag mit der Kältekammer Tirol:

3. Akt: Gefährlich glatter Sonntag

Am Sonntag werden mit einer Warmfront in der Höhe sehr milde Luftmassen zu uns gelenkt, dort treffen sie aber auf bodennah frostig kalte Luft. Die Bedingungen sind aus heutiger Sicht perfekt für markanten gefrierenden Regen, der sich nach anfänglichem Schneefall tagsüber von Vorarlberg und Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis ins östliche Flachland ausbreitet. Die größten Auswirkungen des gefrierenden Regens erwarten wir im Donauraum und im Waldviertel. Von gefährlichem Glatteis verschont dürften nur der Süden und Südosten bleiben. Erst im Laufe des Abends entspannt sich die Glättesituation überall.

Eine erste Einschätzung der Glättegefahr für den Sonntag findet ihr hier:

Die Glättegefahr am Sonntag gemäß unserer Warnfarben (orange – rot – violett)

4. Akt: Montag häufig Tauwetter mit +10 Grad und mehr

Die milde Luft hat ihren Ursprung bei den Kanarischen Inseln – ganz so warm wie dort wird es bei uns natürlich nicht. Mit föhnigem Südwind steigen am Montag die Temperaturen in den westlichen Nordalpen auf +10 bis +14 Grad an, wobei es im Montafon am mildesten wird. Ähnliche Höchstwerte erwarten wir aber auch von der Südsteiermark bis zum Neusiedler See. Deutlich kälter bleibt es unterdessen im Waldviertel, nur 0 Grad gibt es hier unter dem Hochnebel.

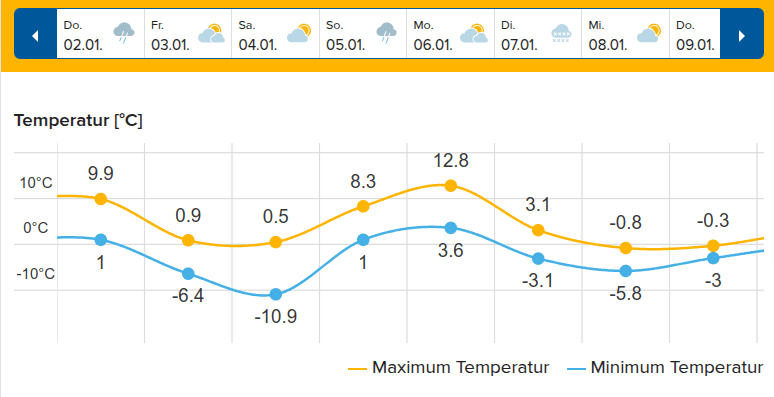

Abschließend noch der Temperaturverlauf der kommenden Tage für Bludenz im Montafon:

Inversionswetterlagen und Industrieschnee

Industrieschnee entsteht bei Hochdrucklagen mit tief liegendem Hochnebel oder Nebel durch Emissionen von Wasserdampf und/oder feinen Ruß- bzw. Staubpartikeln vor allem aus größeren Industrieanlagen wie Kraft- oder Heizwerken. Voraussetzung ist eine ausgeprägte Temperaturinversion mit sehr kalter, frostiger Luft in den Niederungen und milder und trockener Luft in mittleren Höhenlagen. Häufig ist Industrieschnee nur auf wenige hundert Meter beschränkt, kann aber im Extremfall in kurzer Zeit eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht verursachen.

Menschengemacht

Aufgrund des größeren Verkehrsaufkommens und der Industrieanlagen gibt es in großen Ballungsräumen oft eine drei- bis fünfmal höhere Konzentration an Kondensationskernen, was die Entstehung von Nebel und mitunter auch von Niederschlag begünstigt. Allerdings betrifft dies oft nur kleine Teile oder das nähere Umland der Städte, da sich der Niederschlag auf die windabgewandten Seiten der Industrieanlagen beschränkt. Dieser Schnee ist oft feinkörniger als normaler Schnee, da er aus deutlich geringeren Höhen stammt. Auch für die Entstehung von gewöhnlichen Schneeflocken sind allerdings Kondensationskerne notwendig, diese sind aber zum Großteil natürlichen Ursprungs.

In den zentralen und nördlichen Bezirken Wiens gibt es derzeit eine kleine weiße Überraschung: sog.Industrieschnee sorgt hier für einen winterlichen Eindruck. Es handelt sich um Schnee, der durch lokale Emissionen (v.a. Wasserdampf und Kondensationskerne) zustande kommt. pic.twitter.com/koTnD0sJrj

— uwz.at (@uwz_at) January 17, 2024

Eine der spannendsten Arten von #Schnee|fall: Der #Industrieschnee. Seit langer Zeit heute auch wieder mal in #Wien eine eng begrenzte Zone mit phasenweise tiefstem Winter. In der Zone (hier 3. Bezirk) kaum zu glauben, dass es in den Nachbarbezirken oft trocken ist. ❄️ @uwz_at pic.twitter.com/XBDEBTQzm5

— Christoph Matella (@cumulonimbusAT) January 17, 2024

Die Neue Donau in Wien ist mittlerweile zugefroren, das #Eis ist aber noch sehr dünn. Leichter #Industrieschnee bei Temperaturen zwischen -4 und -5 Grad sorgt jedenfalls für wahre Winterstimmung! pic.twitter.com/dMfckG72GR

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) January 22, 2019

#Industrieschnee heute Morgen in #Wien – wie hier vor der Staatsoper (c) @AlbertinaMuseum

Woher dieser Schnee kommt: https://t.co/37lVbOHt5Y pic.twitter.com/oZNqaNa3jm— uwz.at (@uwz_at) December 20, 2016

Das frostige und nebelige Wetter im Flachland setzt sich noch bis morgen fort. U.a. in der Südstadt (Maria Enzersdorf) sind stellenweise sogar 3 cm #Industrieschnee gefallen. Das ist hier die bislang höchste Schneedecke des Winters. Bilder via @stormaustria.bsky.social

— uwz.at (@uwz.bsky.social) 1. Januar 2025 um 14:28