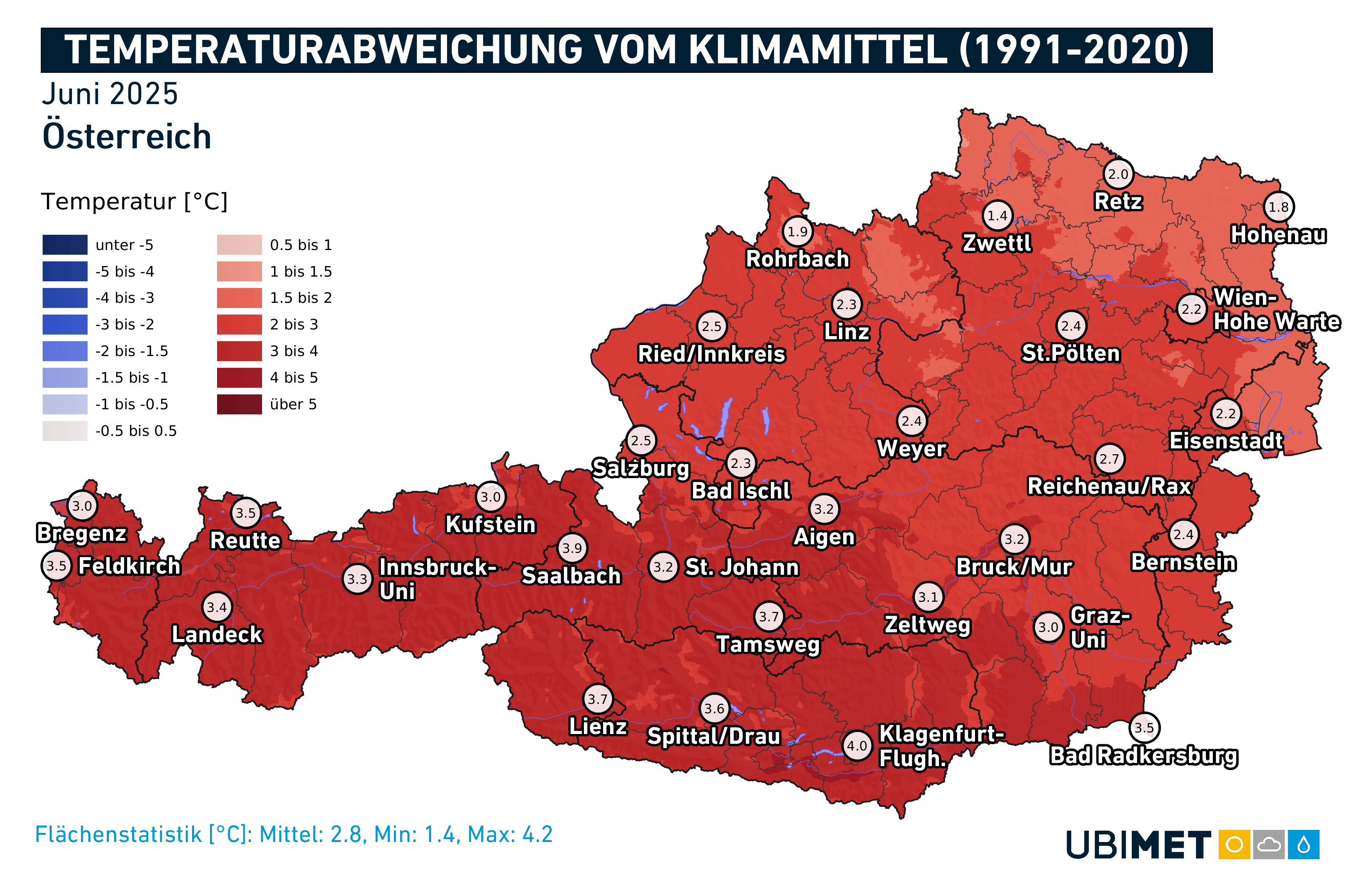

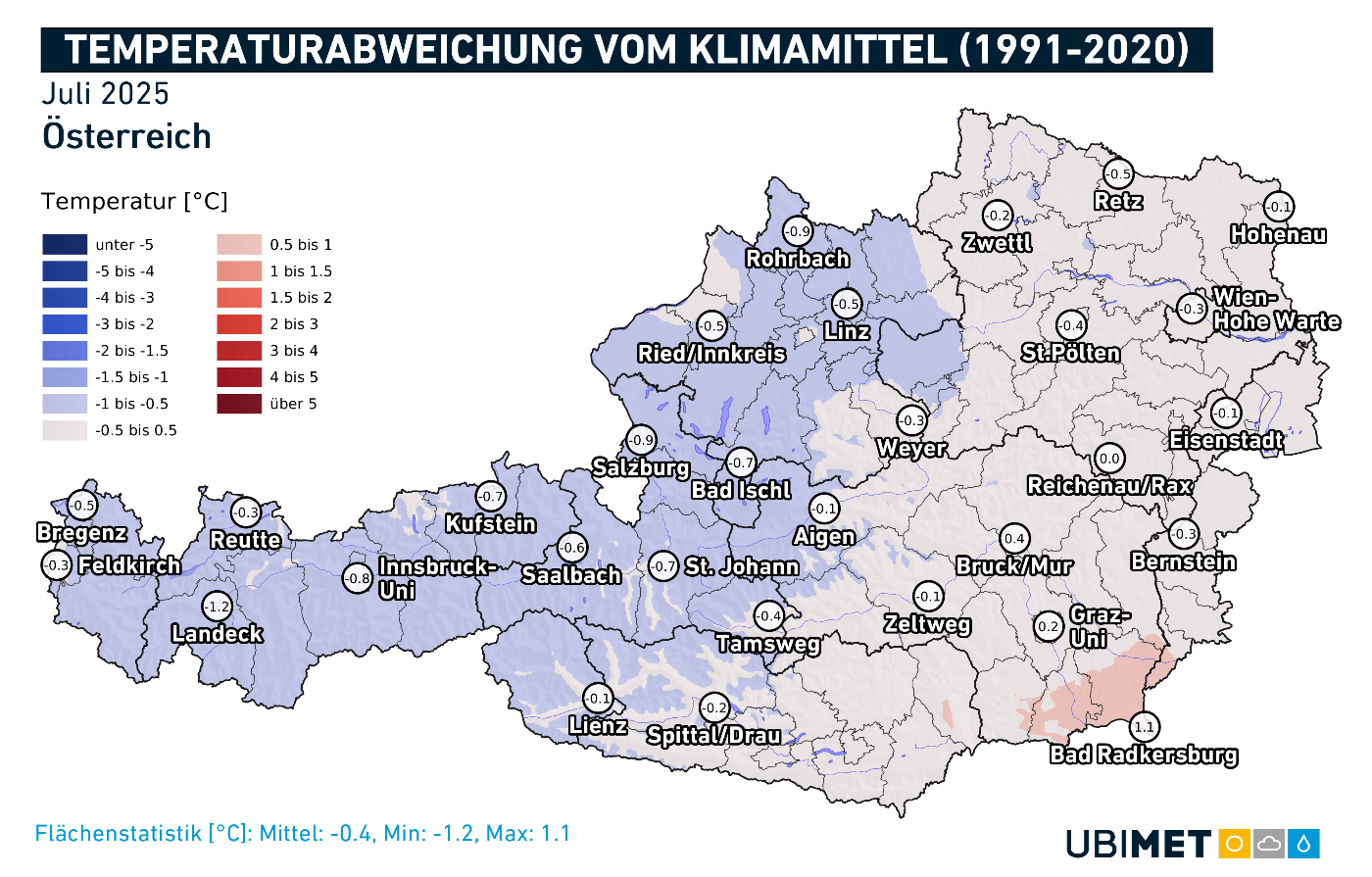

Im Westen und Norden kühler als üblich

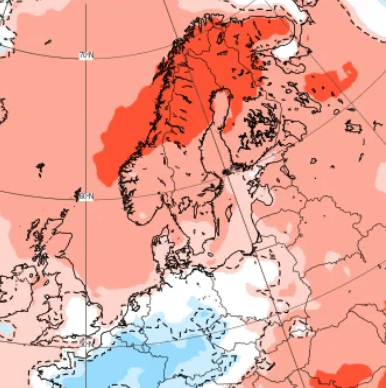

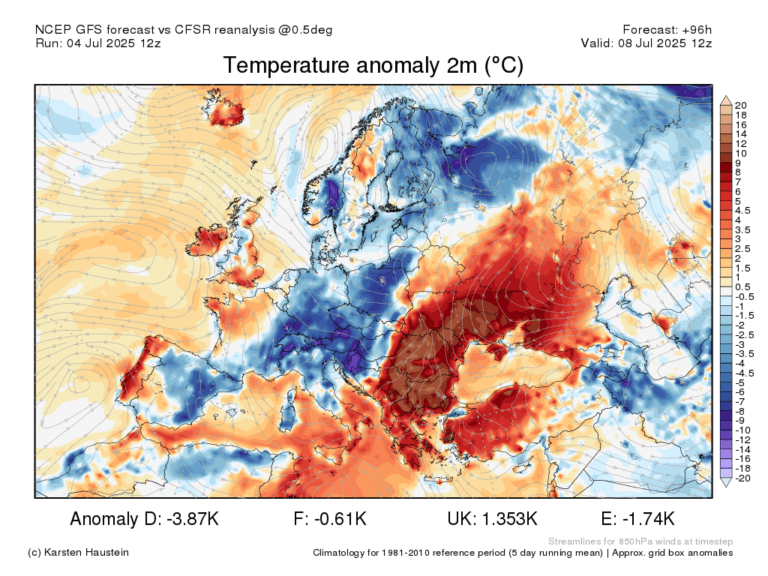

Österreichweit fiel der Juli leicht kühler als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 aus. Negative Temperaturabweichungen wurden vor allem von Vorarlberg bis Oberösterreich gemessen, während es im äußersten Südosten leicht überdurchschnittliche Werte registriert wurden.

Die größten negativen Abweichungen von rund -1 Grad wurden vom Arlberg über den Pinzgau bis ins Ausseerland verzeichnet. In der Südoststeiermark war der Juli dagegen 1 Grad milder als üblich. Von Osttirol und Oberkärnten über die Obersteiermark bis ins östliche Flachland lagen die Temperaturen im Bereich des langjährigen Mittels.

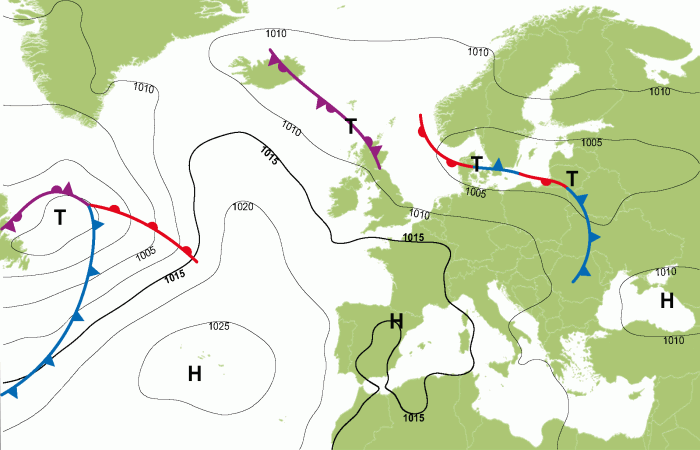

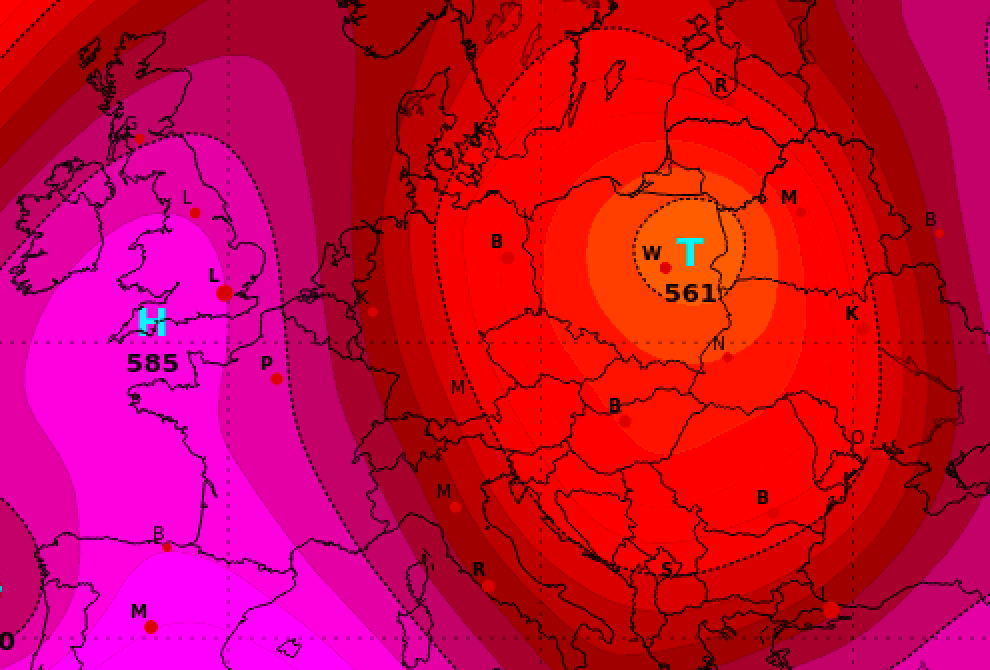

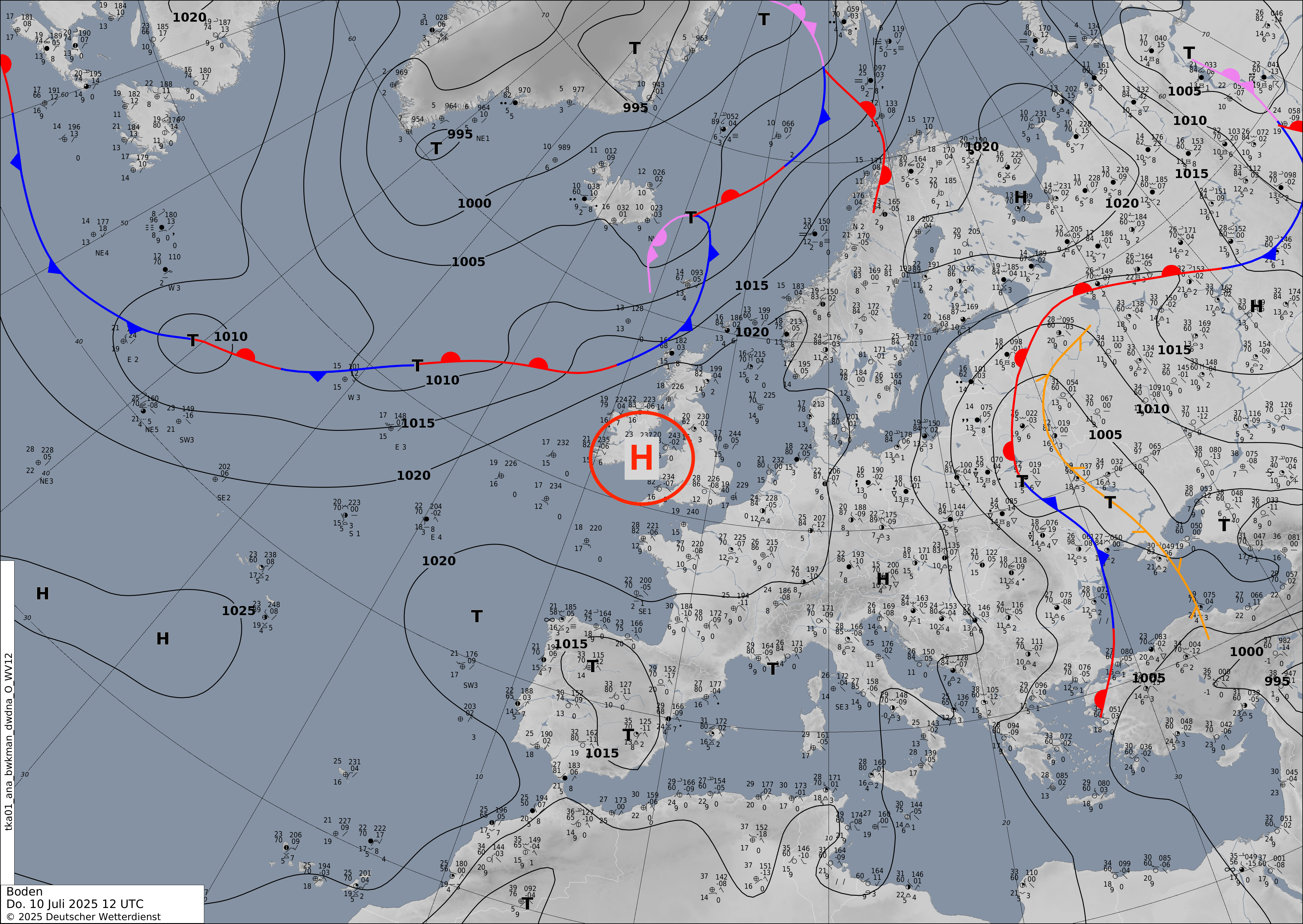

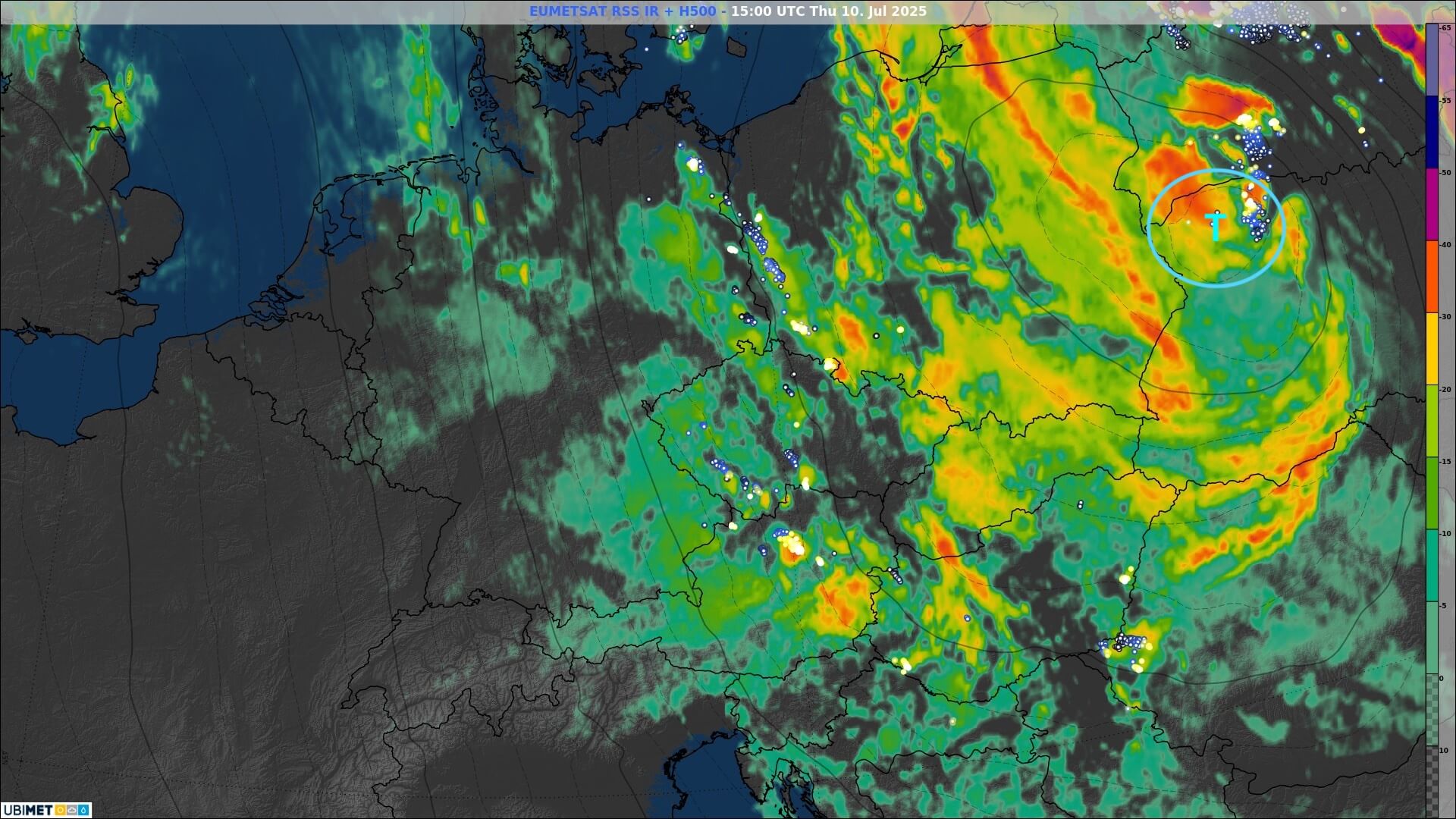

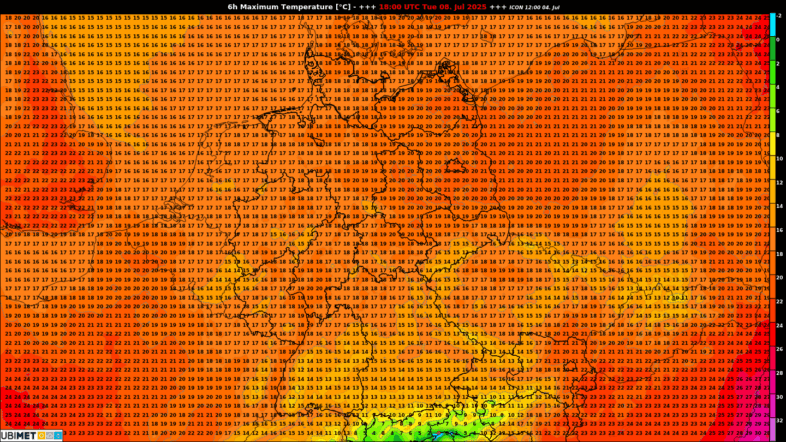

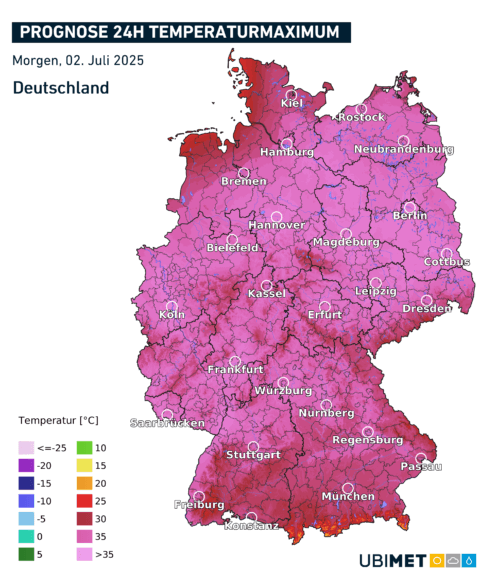

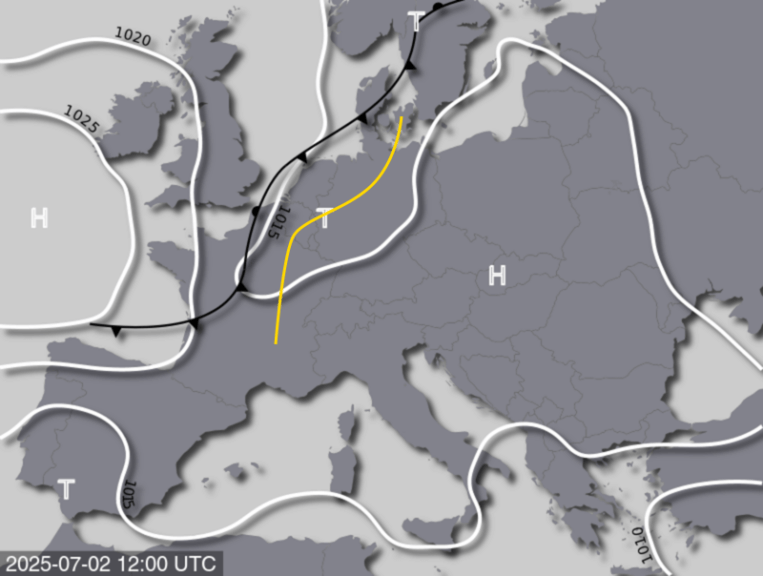

Heißer Start, dann viel Tiefdruckeinfluss

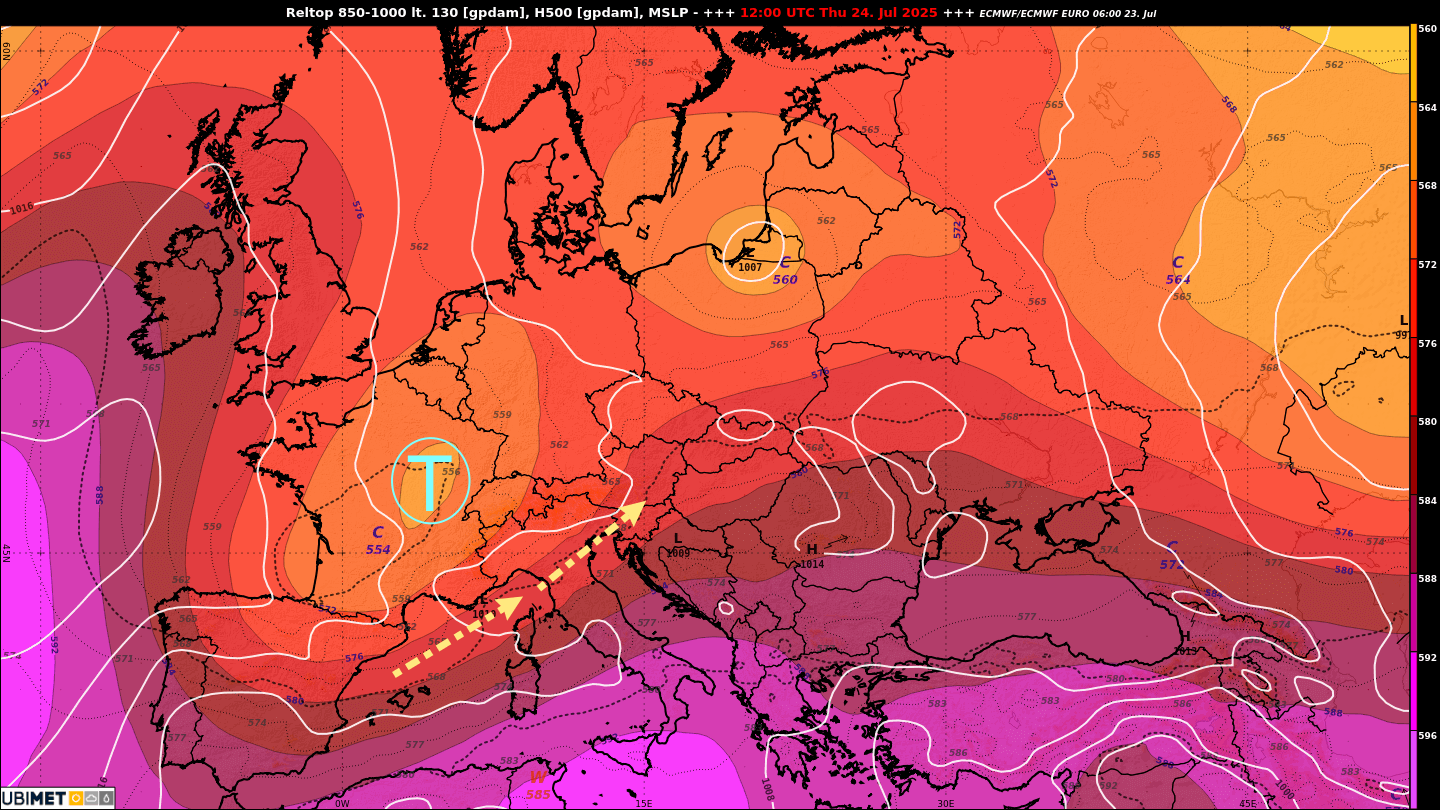

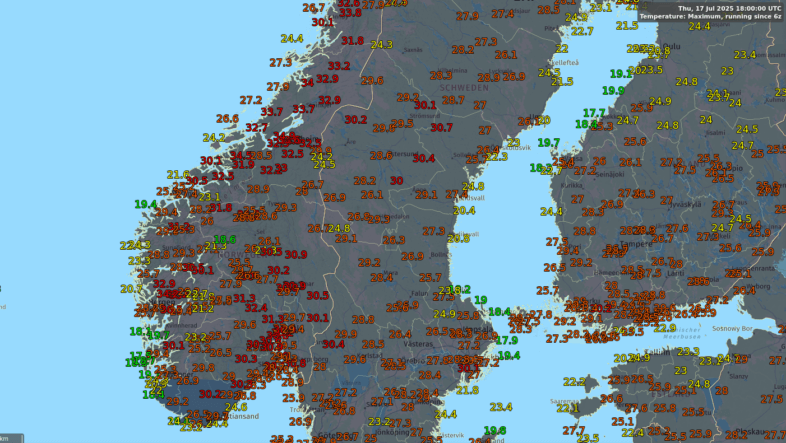

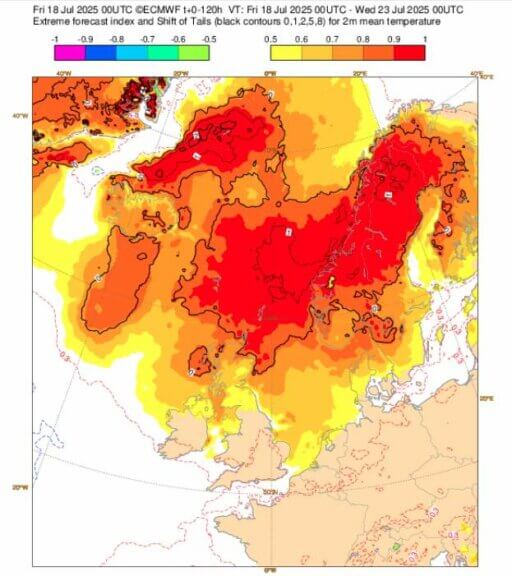

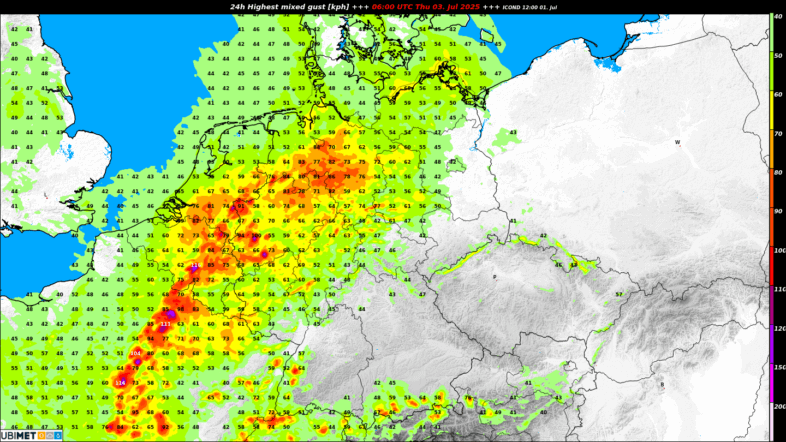

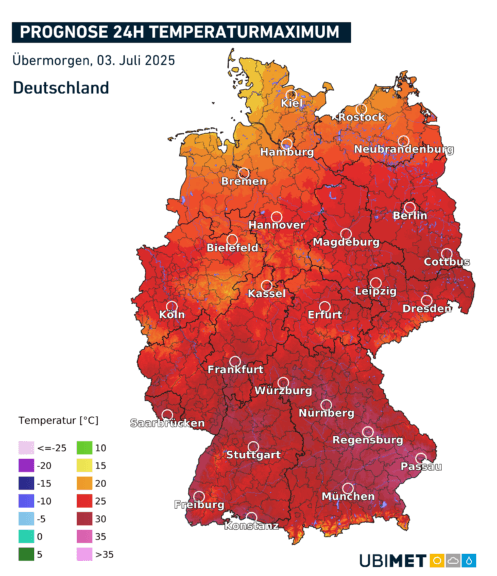

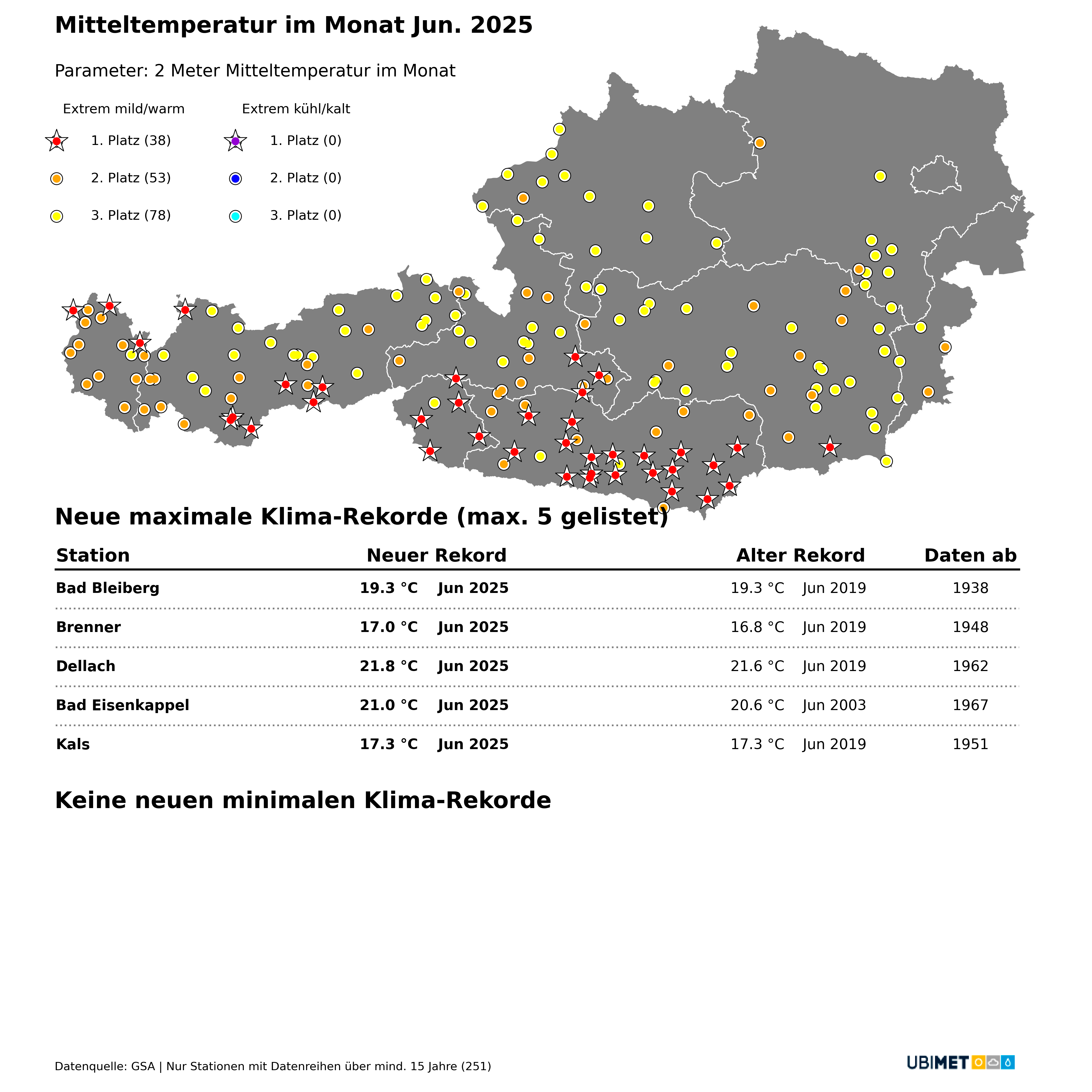

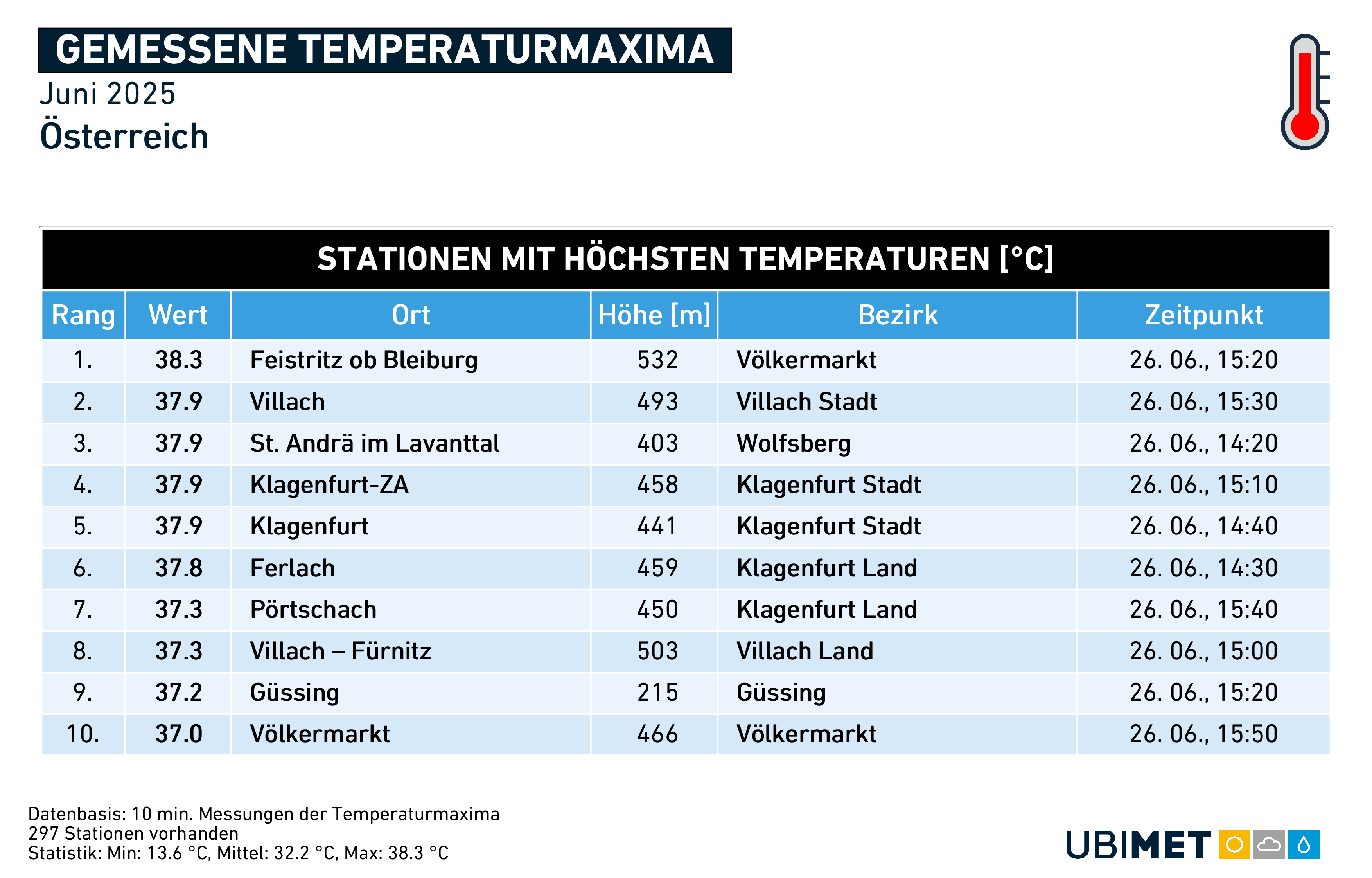

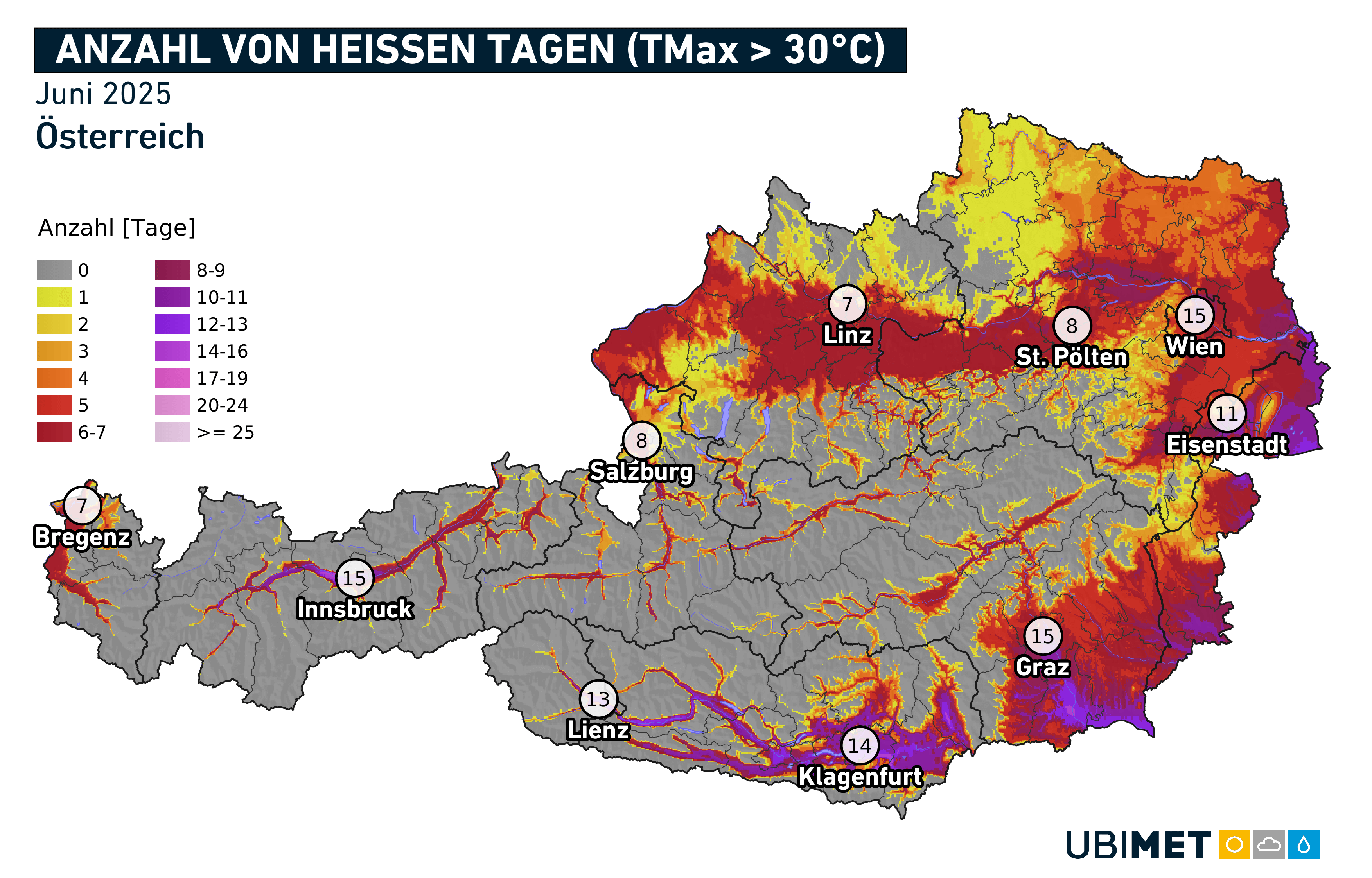

Der Juli begann unter Hochdruckeinfluss mit großer Hitze: Am 3. wurden in Unterkärnten und im östlichen Flachland Höchstwerte zwischen 37 und 38 Grad gemessen. Eine Kaltfront beendete am 6. Juli im Süden eine der längsten Hitzewellen seit Beginn der Messungen. In Klagenfurt und Ferlach wurden mit 15 bzw. 19 heißen Tagen am Stück neue Rekorde aufgestellt. Die Kaltfront leitete aber eine nachhaltige Wetterumstellung ein. Bis zum Monatsende sorgten mehrere Tiefdruckgebiete – mit nur kurzen Unterbrechungen – für unbeständiges Wetter in weiten Teilen Mitteleuropas. Insgesamt war die Anzahl der Hitzetage aber in etwa durchschnittlich bzw. im Süden sogar leicht überdurchschnittlich.

|

Hitzetage Juli 2025 |

Mittel 1991-2020 |

|

|

Bregenz |

3 |

3 |

|

Innsbruck |

5 |

8 |

|

Salzburg |

4 |

4 |

|

Linz |

5 |

6 |

|

St. Pölten |

7 |

7 |

|

Wien |

9 |

8 |

|

Eisenstadt |

10 |

8 |

|

Graz |

9 |

6 |

|

Klagenfurt |

10 |

7 |

Höchste Temperaturen

- 38,0 Grad St. Andrä/Lavanttal (K, 3.7.)

- 37,8 Grad Ferlach (K, 3.7.)

- 37,6 Grad Bad Deutsch-Altenburg (NÖ, 3.7.)

- 37,5 Grad Wien Unterlaa (W, 3.7.)

- 37,4 Grad Gänserndorf (NÖ, 3.7.), Wien Donaufeld (W, 3.7.)

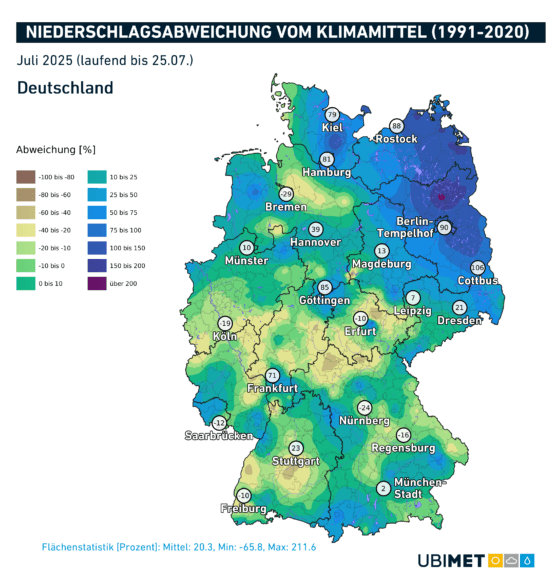

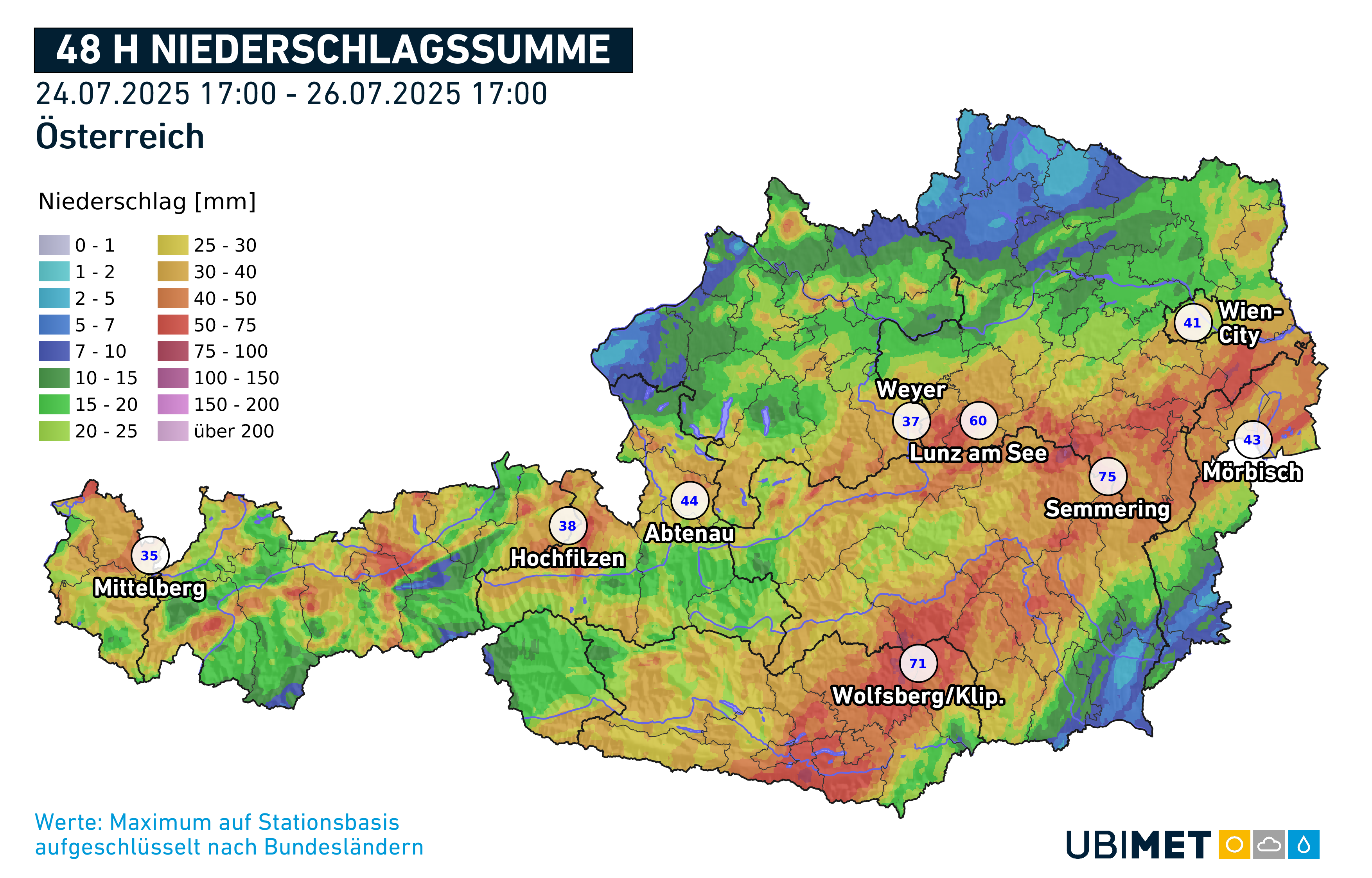

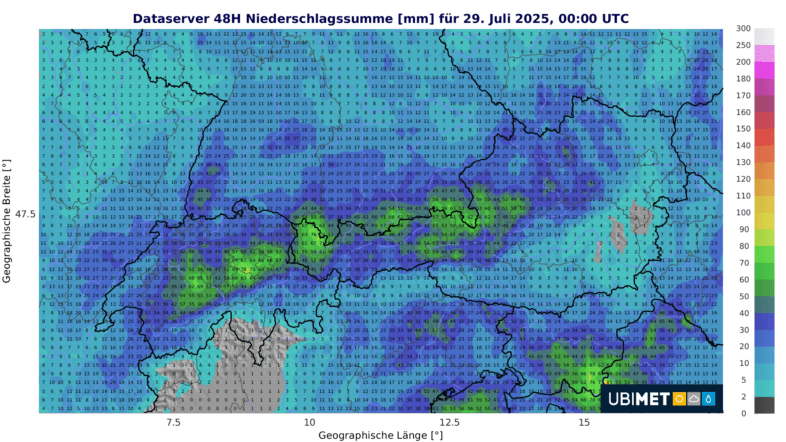

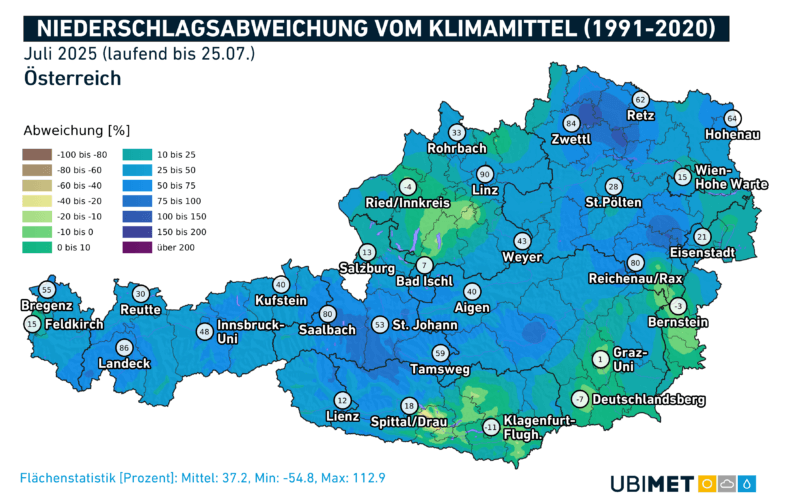

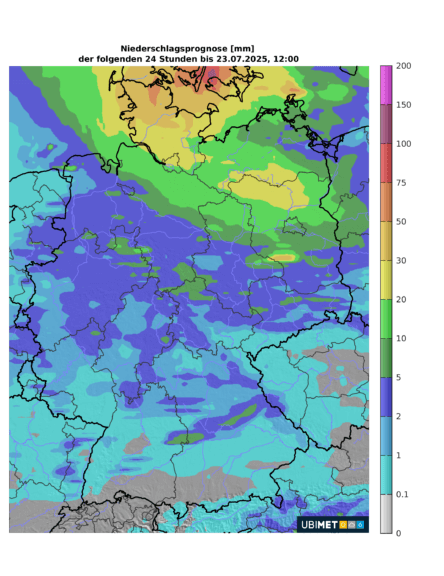

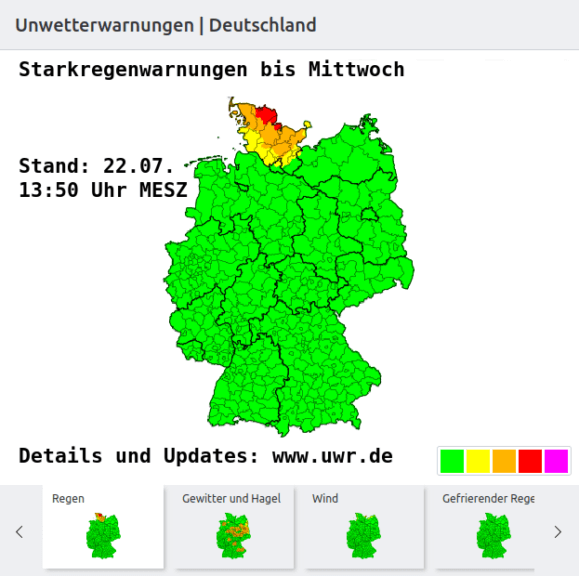

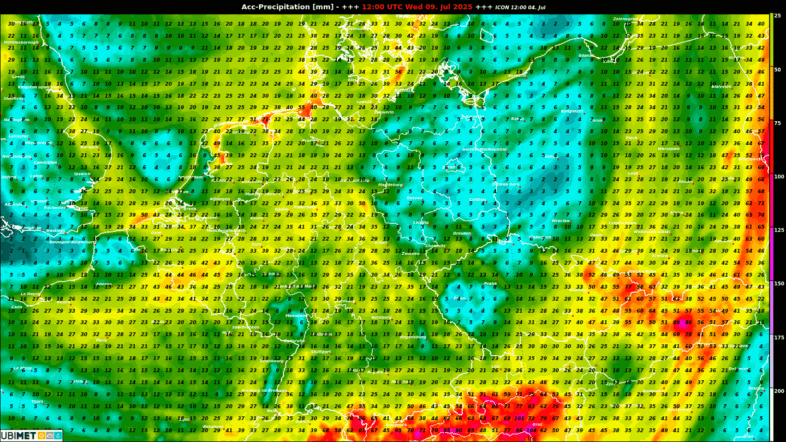

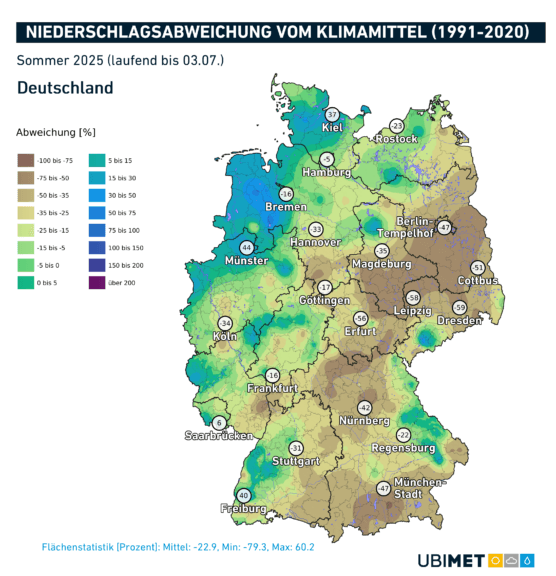

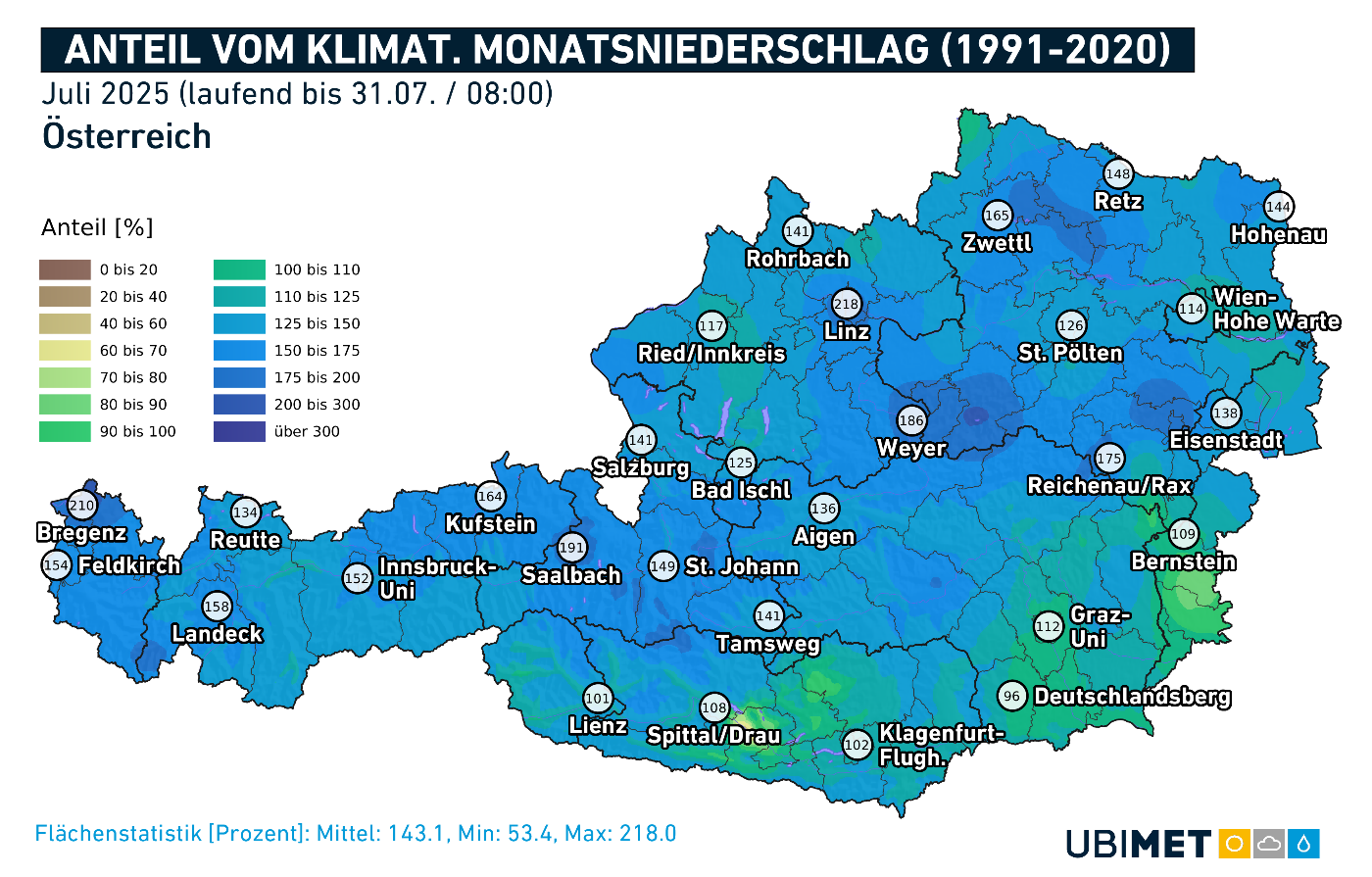

Überdurchschnittlich nass

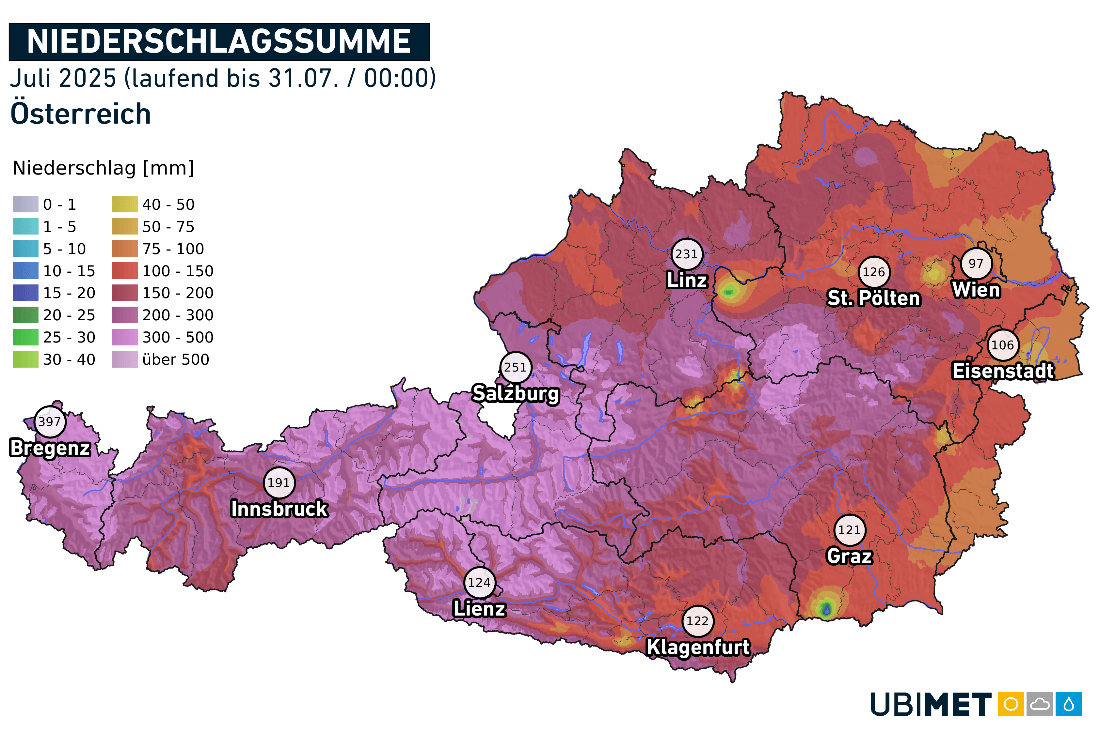

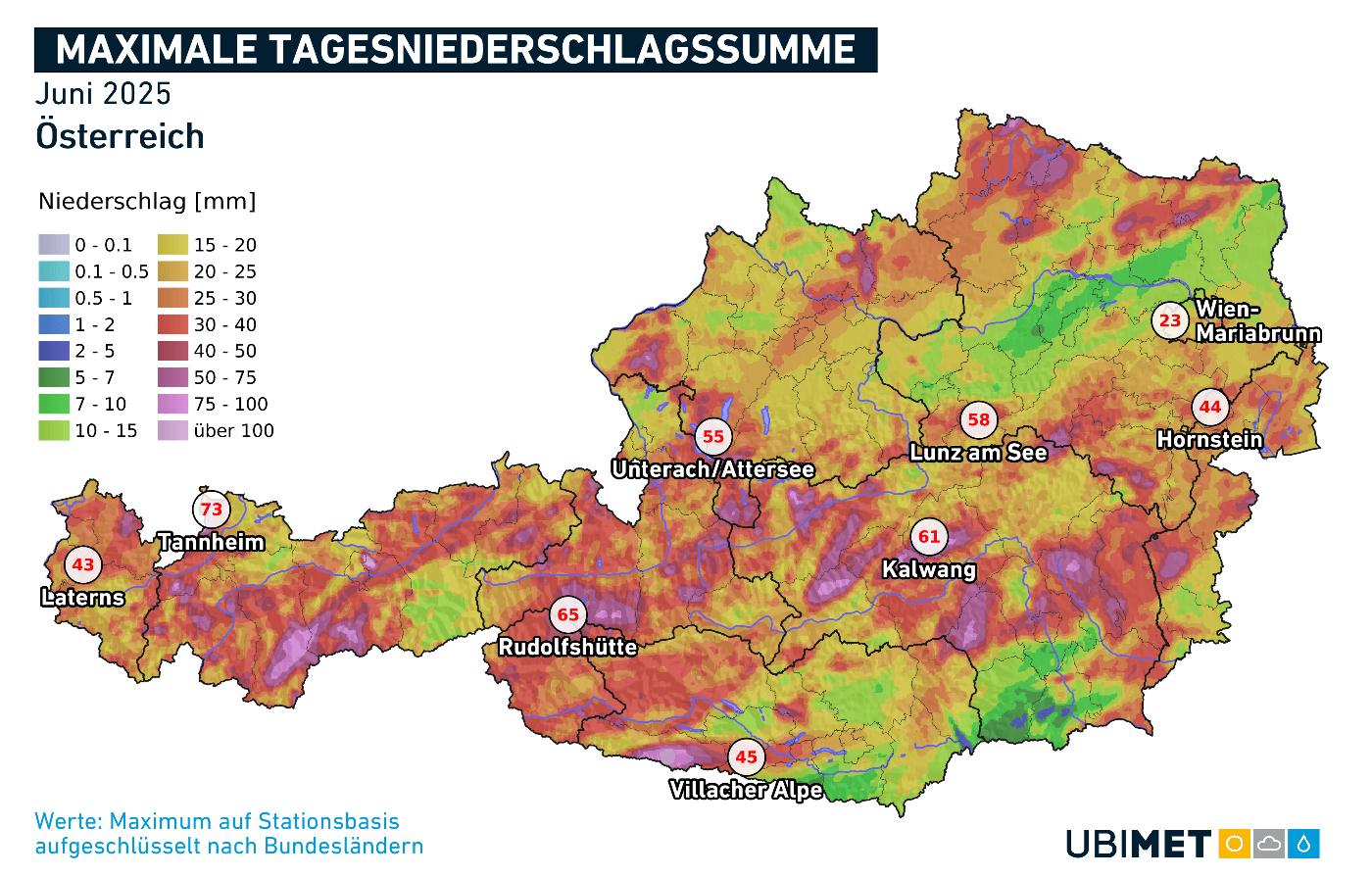

Über ganz Österreich gemittelt brachte der Juli etwa 45 Prozent mehr Niederschlag als üblich und war damit der nasseste Juli seit 2012. Wie für die Sommermonate typisch, gab es auch diesmal große regionale Unterschiede: Besonders markant fielen die Abweichungen an der Alpennordseite aus. In Bregenz, Linz, Wiener Neustadt und Lunz am See wurde mehr als doppelt so viel Regen wie im langjährigen Mittel verzeichnet. Von Osttirol bis ins Südburgenland waren die Niederschlagsmengen hingegen durchschnittlich.

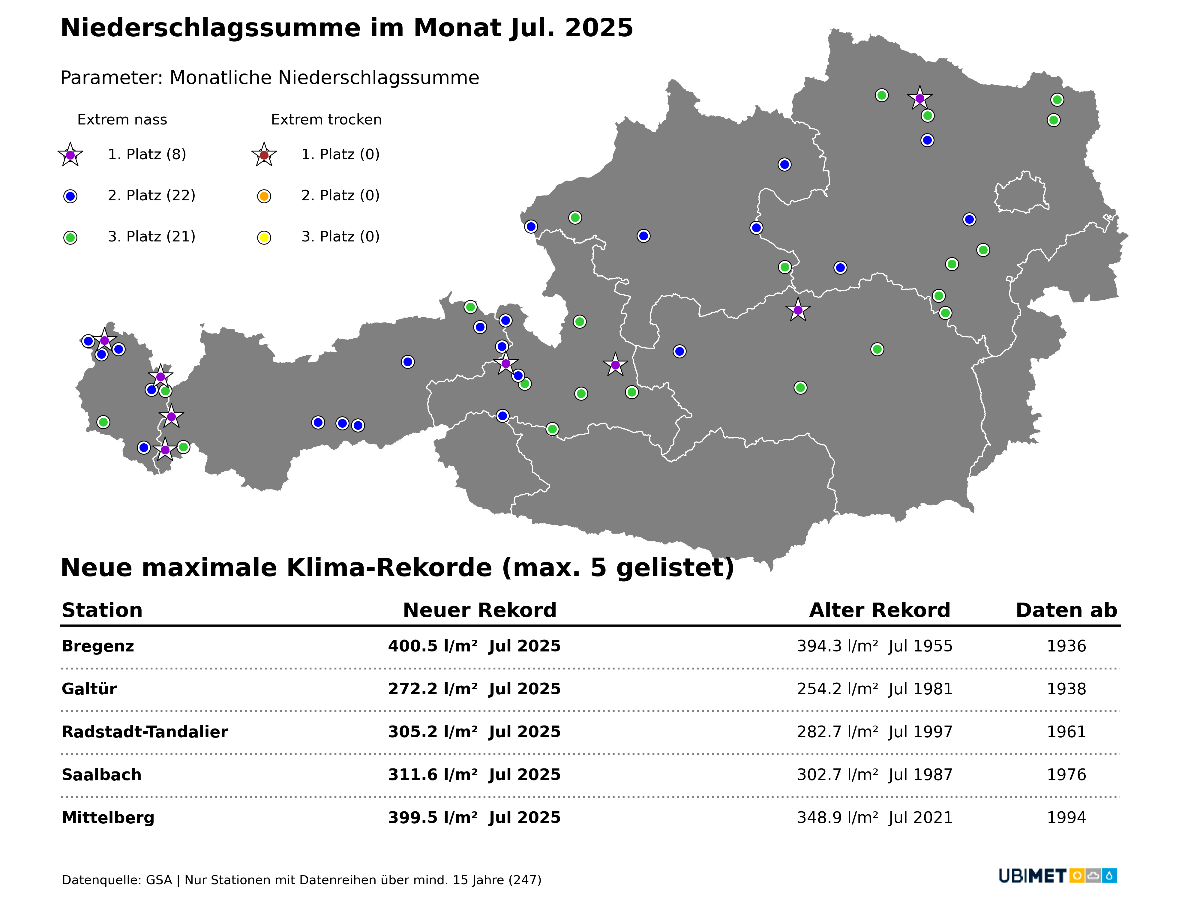

Örtlich nassester Juli seit Messbeginn

An manchen Wetterstationen war der vergangene Juli der nasseste seit Messbeginn – etwa in Bregenz mit knapp 400 mm Regen. Die häufig kühle Luft in Kombination mit dem vom Juni stark erwärmten Bodensee hat in Bregenz besonders große Regenmengen begünstigt. Neue Rekorde wurden u.a. auch in Galtür, Radstadt, Saalbach und Horn verzeichnet.

Auch die Zahl der Regentage mit mindestens 1 mm Niederschlag war überdurchschnittlich: In Bregenz gab es 20 nasse Tage, üblich wären 13. Im Mittel gab es vielerorts ein Plus von rund 50 Prozent.

|

Tage mit >1 mm Regen im Juli 2025 |

Mittel 1991-2020 |

|

|

Bregenz |

20 |

13 |

|

Salzburg |

20 |

15 |

|

Innsbruck |

19 |

13 |

|

Linz |

17 |

12 |

|

Wien |

14 |

8 |

Nasseste bewohnte Orte (Stand: 31.7.)

- 416 Liter pro Quadratmeter Schröcken (V)

- 399 Liter pro Quadratmeter Alberschwende (V)

- 398 Liter pro Quadratmeter Lunz am See (NÖ)

- 398 Liter pro Quadratmeter Bregenz (V)

- 383 Liter pro Quadratmeter Schoppernau (V)

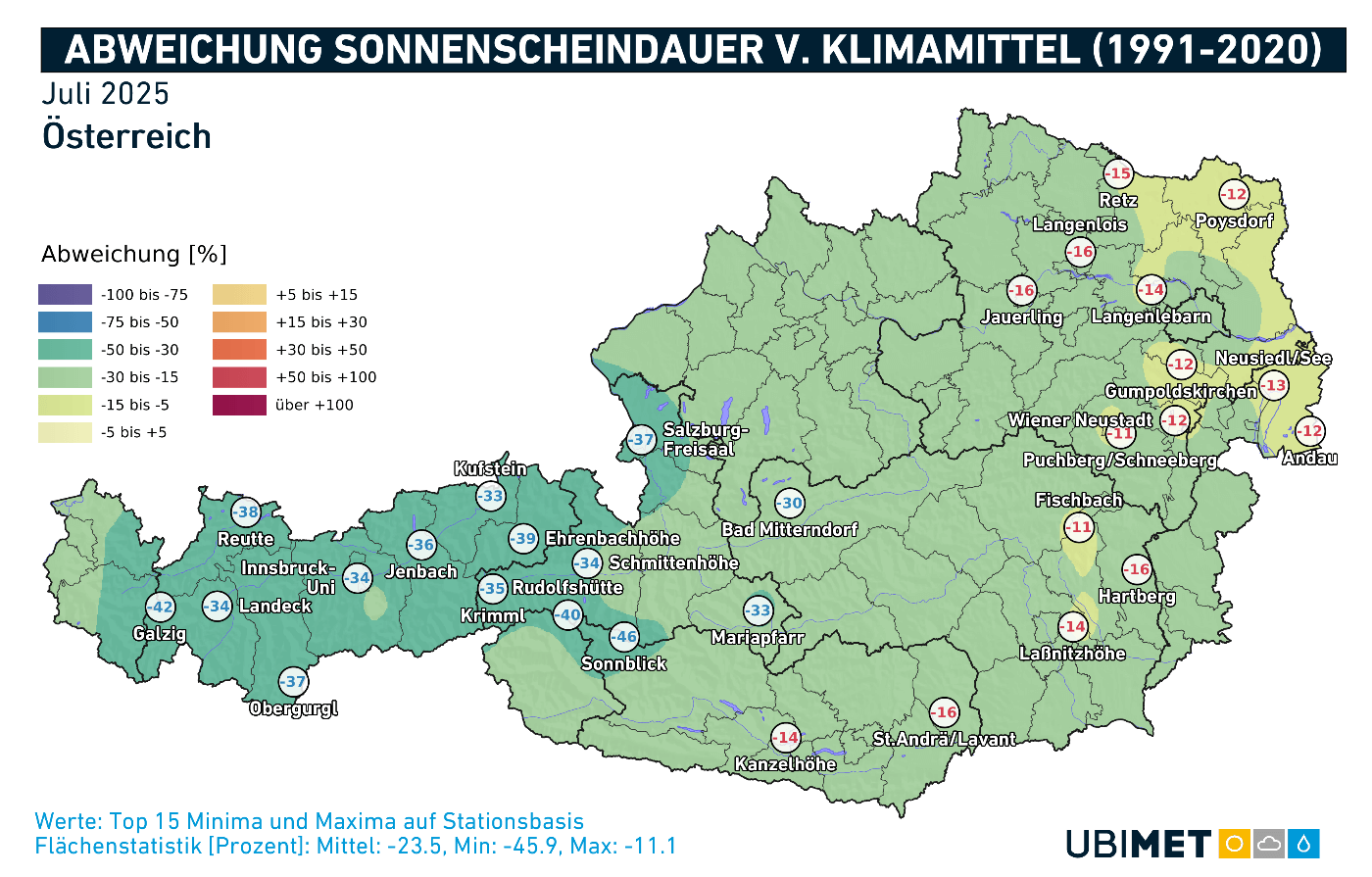

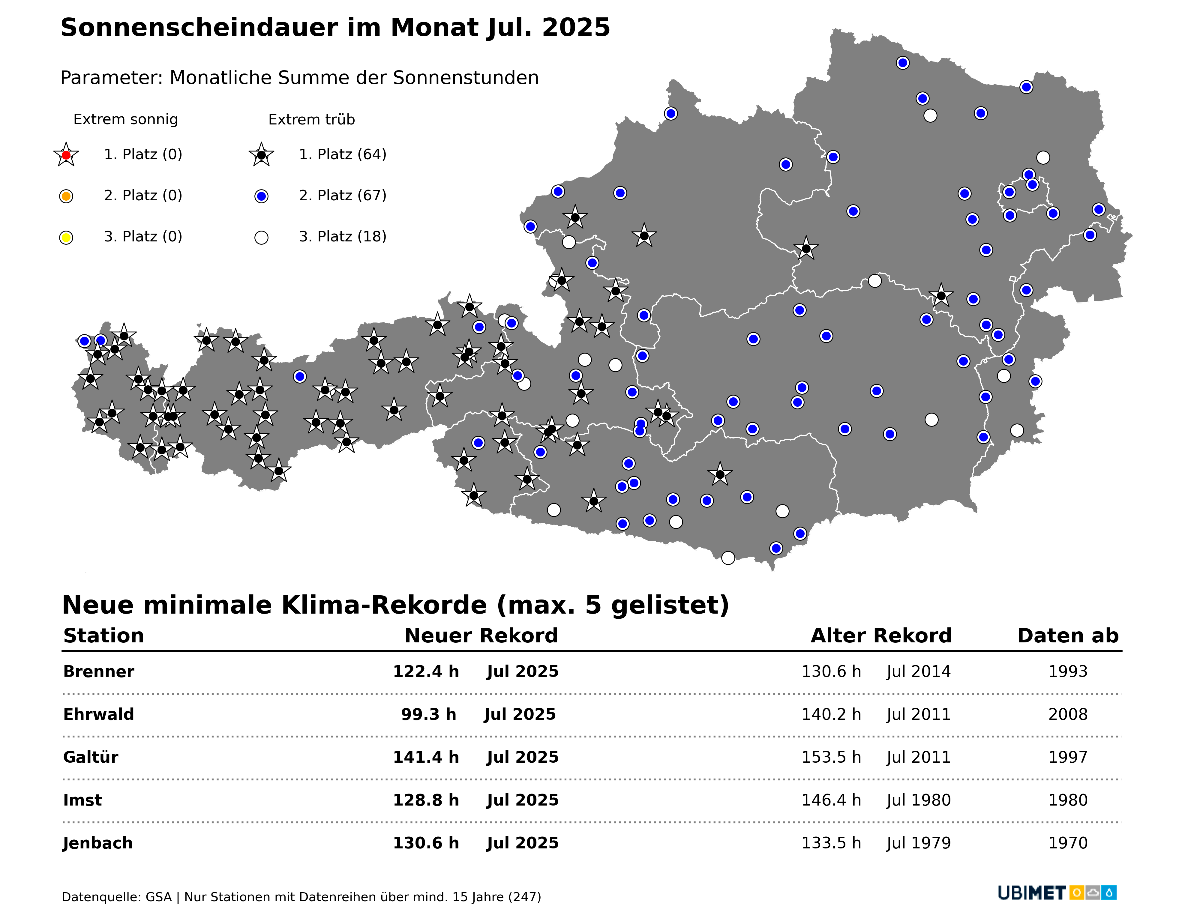

Sonne machte Minusstunden, örtlich Rekorde

Im Flächenmittel wurden im Juli rund 25 Prozent weniger Sonnenstunden als üblich verzeichnet. Ähnlich trüb war ein Juli zuletzt im Jahre 2011, noch weniger Sonnenschein gab es im Juli 1979. Das größte Defizit wurde in den Alpen vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern gemessen, wo die Abweichungen oft bei -30 bis -40 Prozent lagen. Regional war es im Westen sogar der trübste Juli seit Messbeginn, besonders in Vorarlberg, Tirol und Salzburg wurden gebietsweise neue Negativrekorde registriert.

Neue Stationsrekorde gab es u.a. in Salzburg, Landeck, Imst, Reutte, Mayrhofen, Krimml, Saalbach, Tamsweg und Warth am Arlberg. Etwas geringer fiel das Minus mit rund -15 Prozent dagegen im östlichen Flachland aus.

Sonnigste Orte (Stand: 31.7.; 10 Uhr)

- 250 Sonnenstunden Mörbisch (B)

- 247 Sonnenstunden Bad Radkersburg (ST)

- 242 Sonnenstunden Leibnitz (ST)

- 240 Sonnenstunden Hornstein, Neusiedl am See (B)

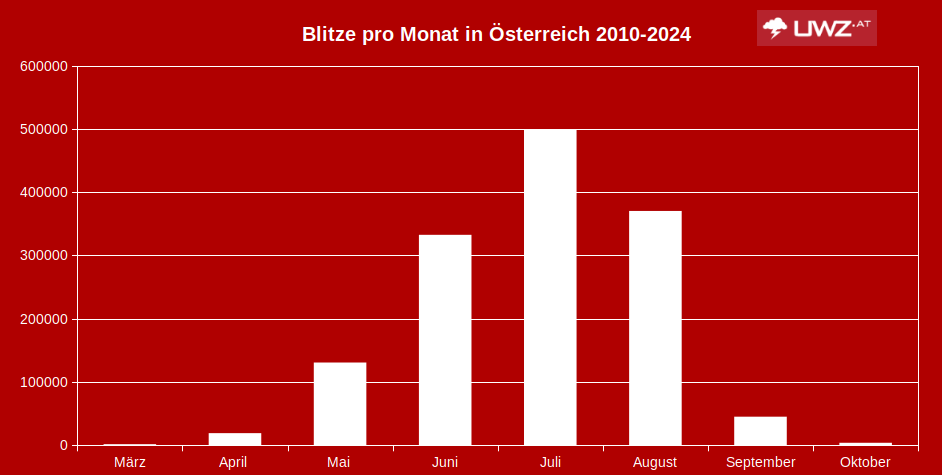

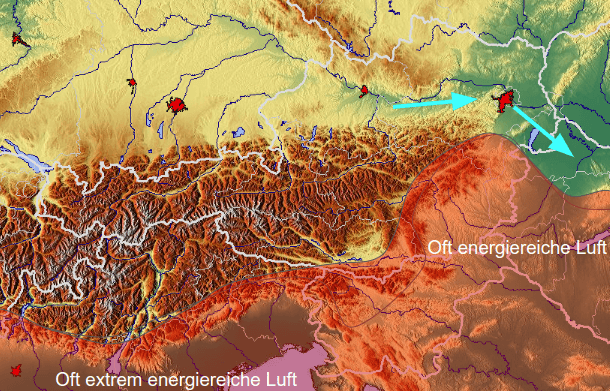

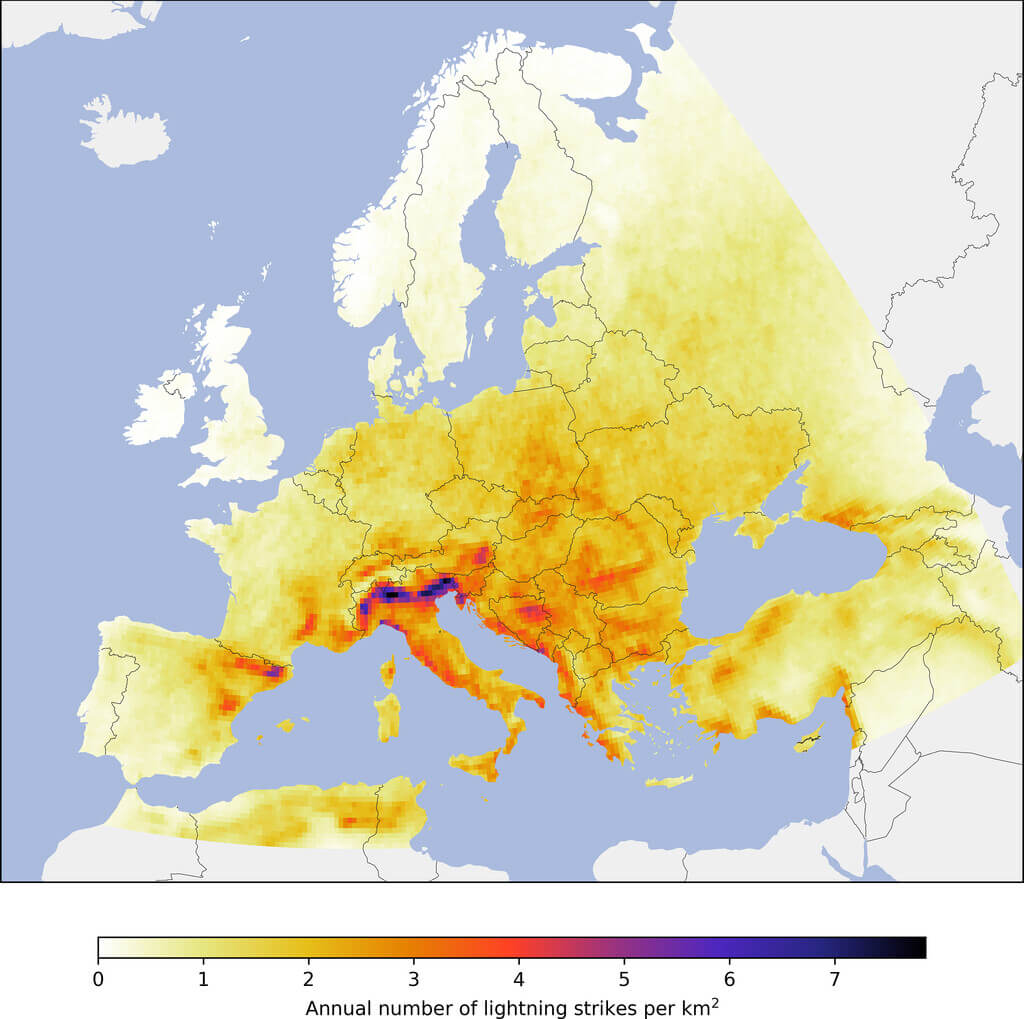

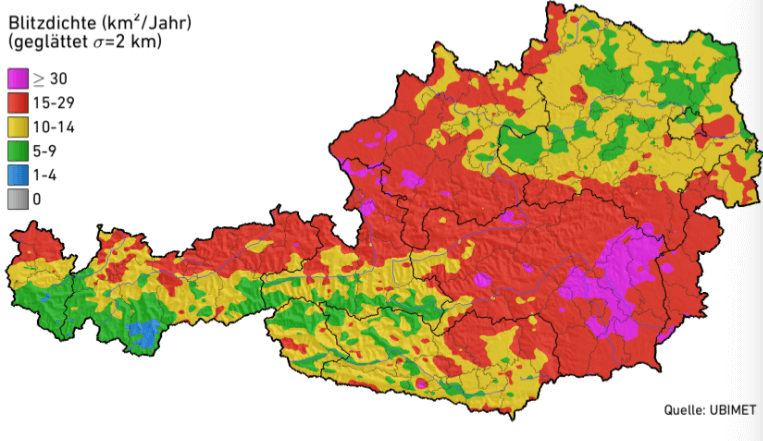

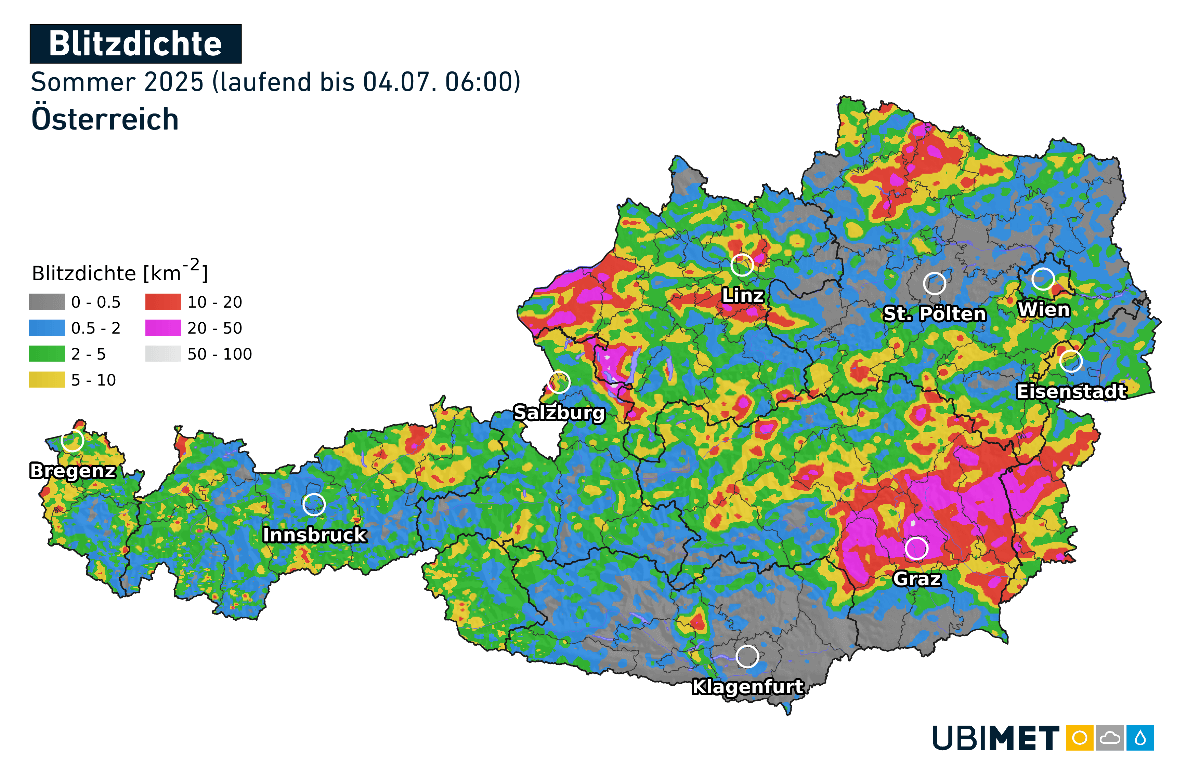

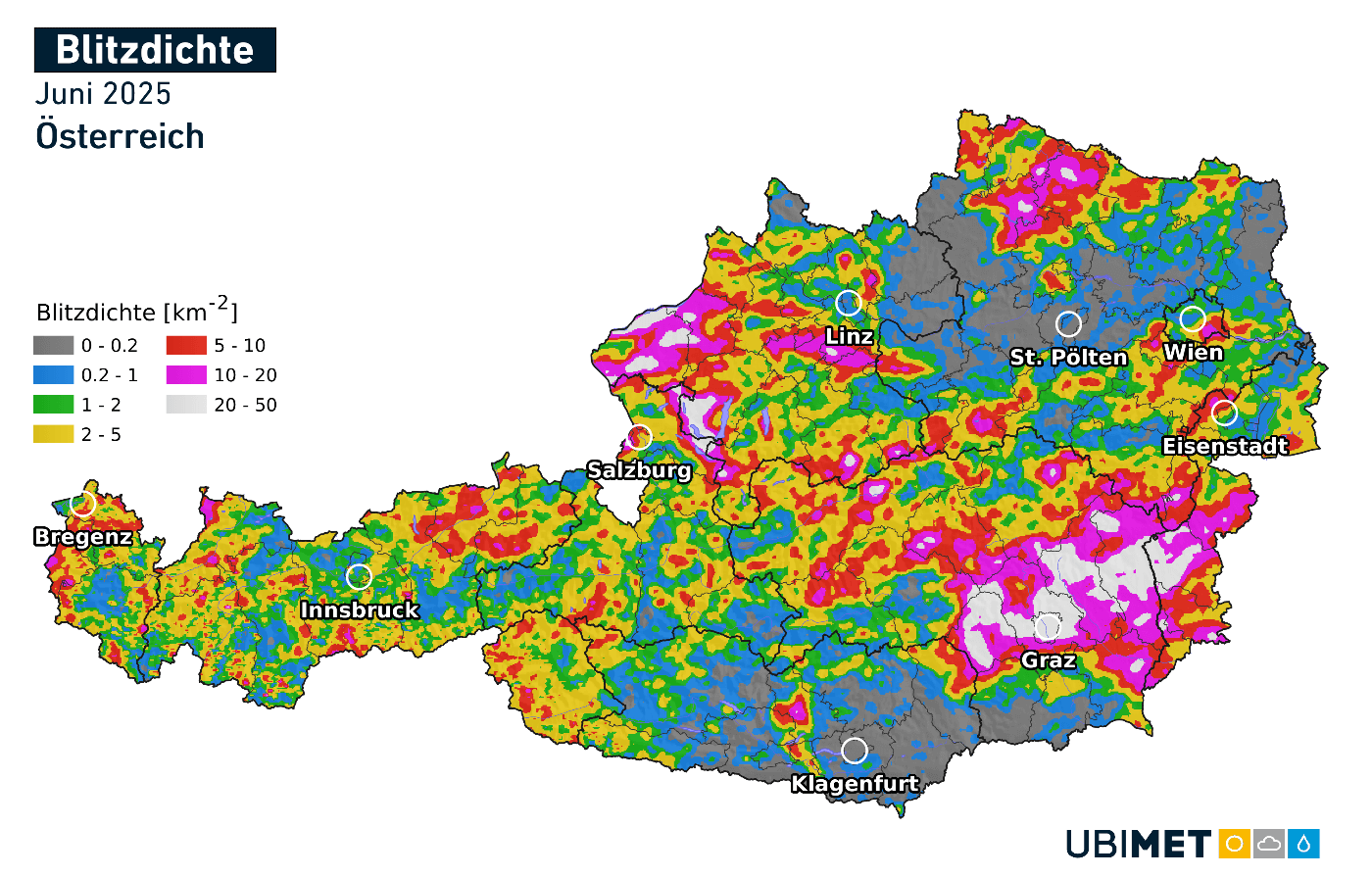

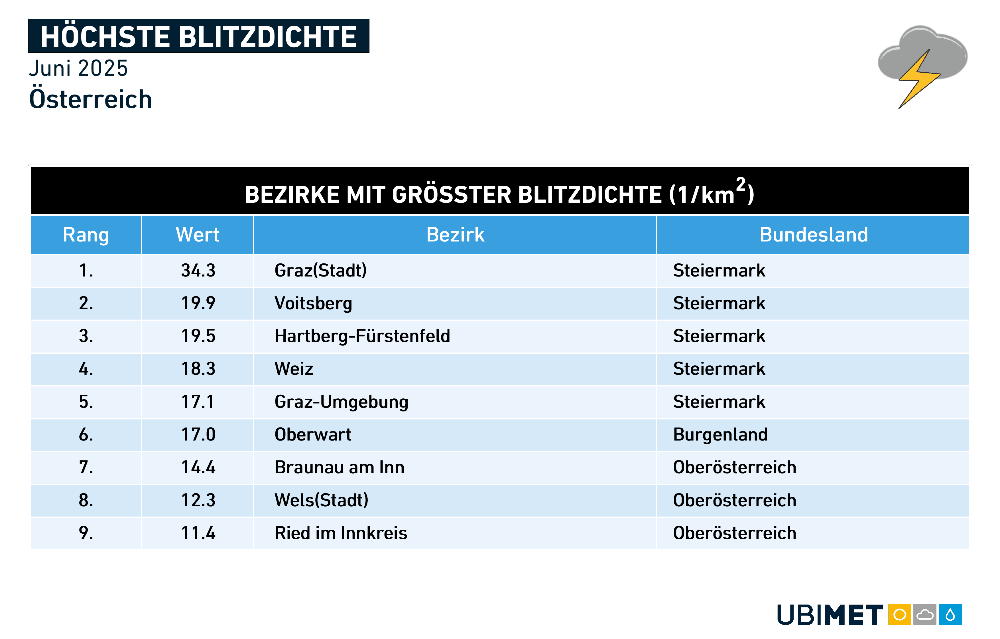

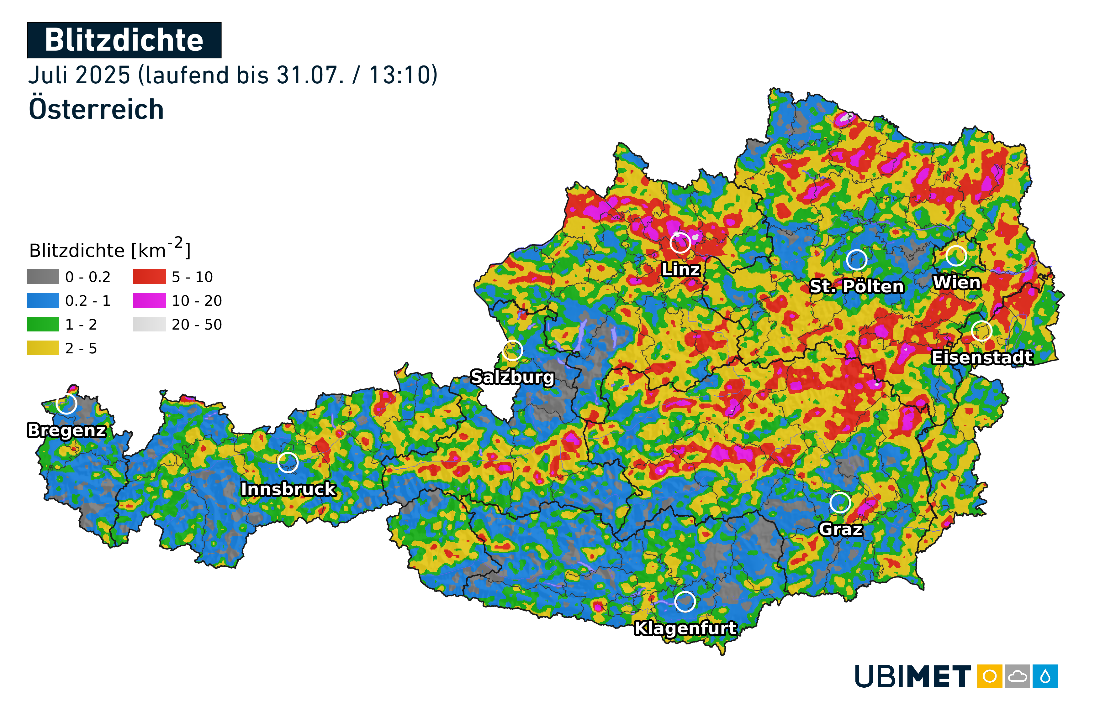

Deutlich weniger Blitze als üblich

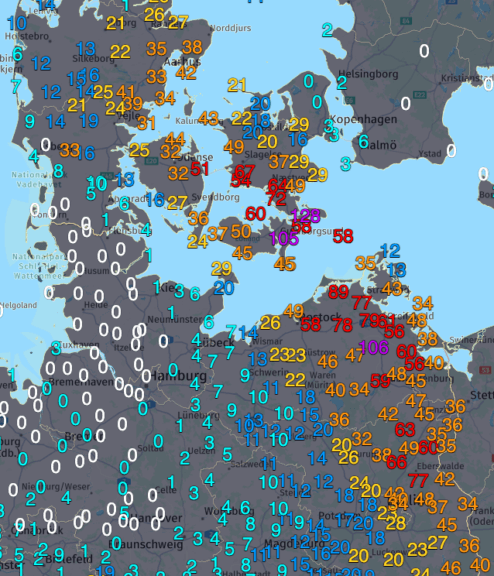

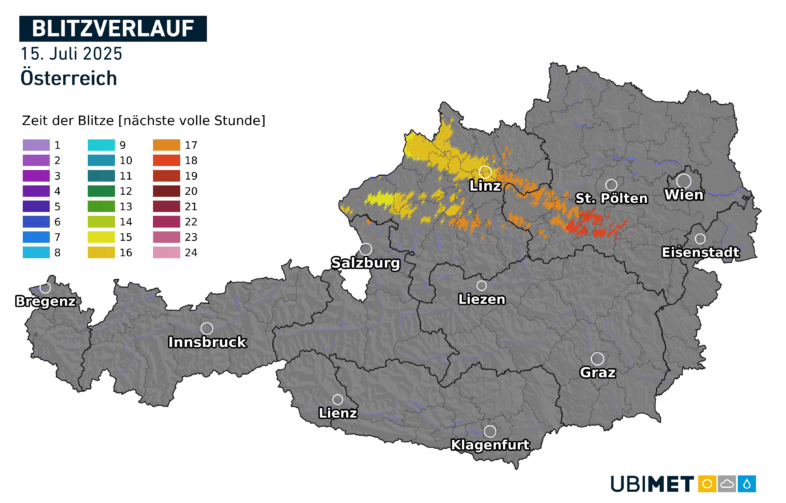

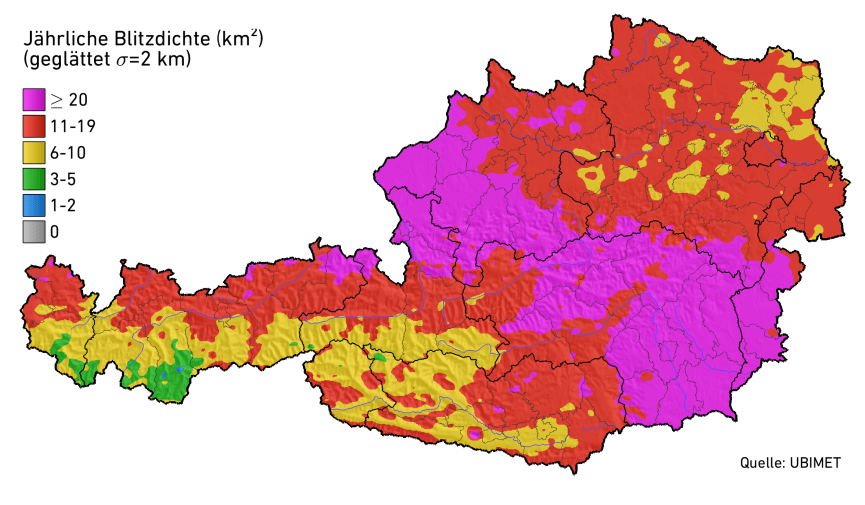

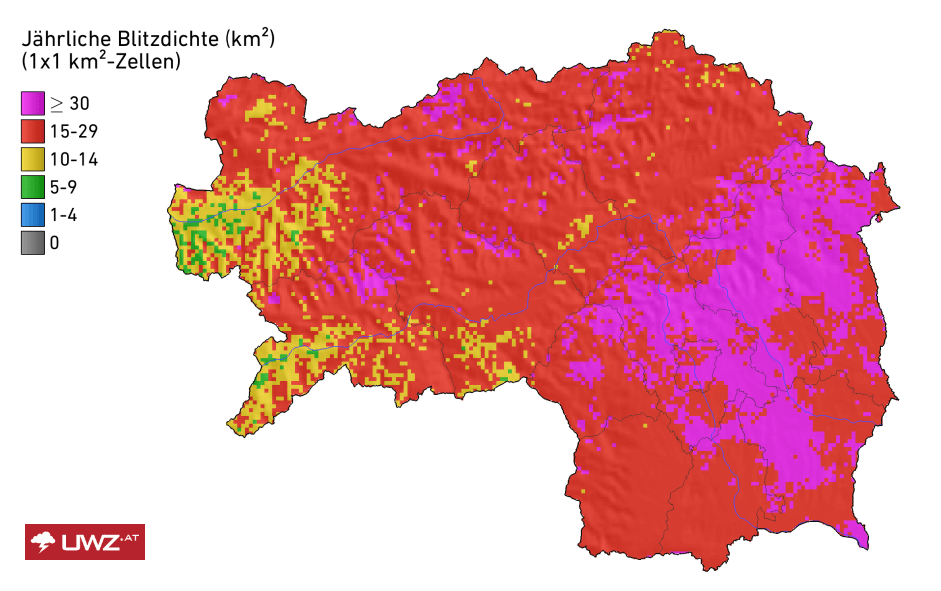

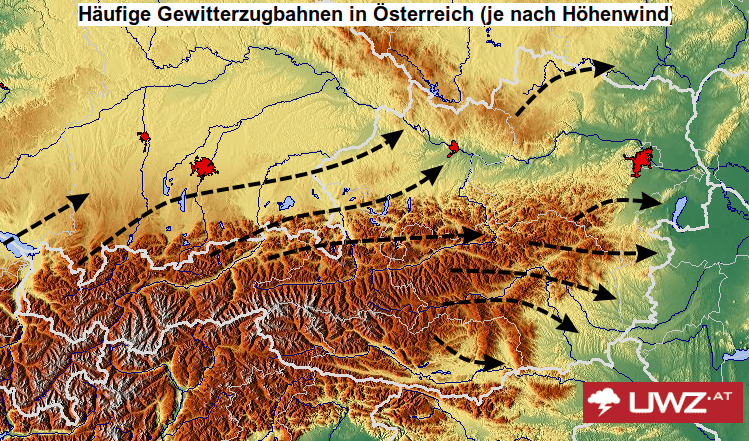

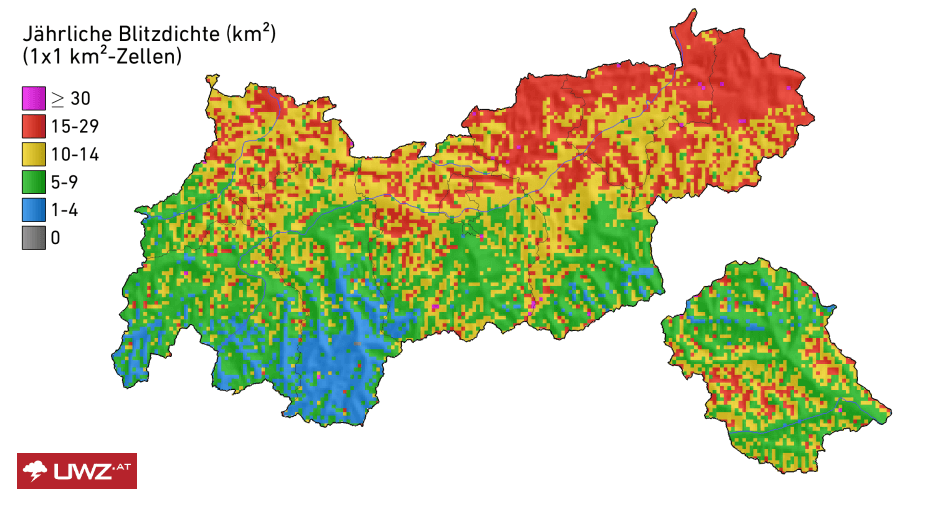

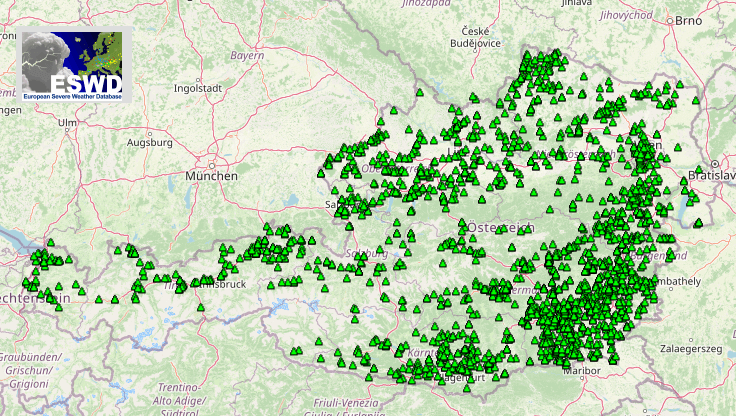

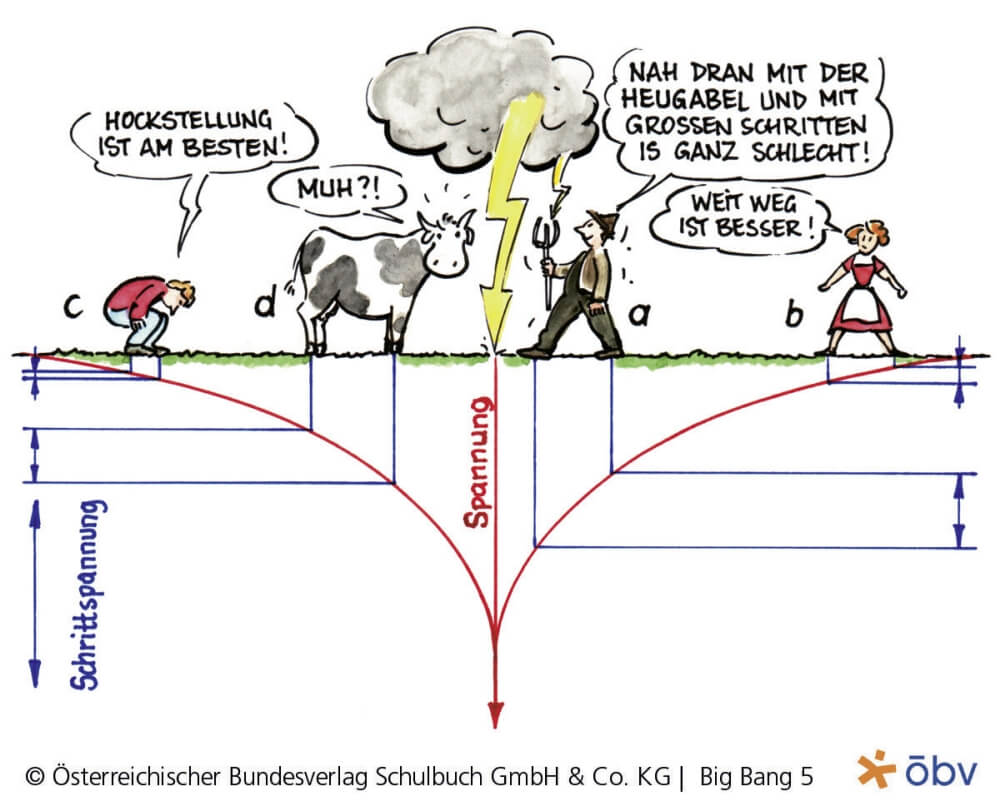

Das ausgeprägte Sonnendefizit und die meist energiearmen Luftmassen führten im Juli zu einer stark unterdurchschnittlichen Gewittertätigkeit: Mit insgesamt 208.000 Blitzentladungen wurde nur etwa die Hälfte der üblichen Blitzanzahl erreicht. In den vergangenen 15 Jahren wurde eine noch geringere Blitzanzahl nur im Juli 2018 registriert. Besonders deutlich fiel das Minus in Vorarlberg und Kärnten aus, mit Abweichungen um -75 Prozent. Am geringsten war die Abweichung dagegen in Niederösterreich, wo rund -25 Prozent weniger Blitze gezählt wurden. Der Bezirk mit der höchsten Blitzdichte war Linz, gefolgt von Wiener Neustadt und Urfahr-Umgebung.

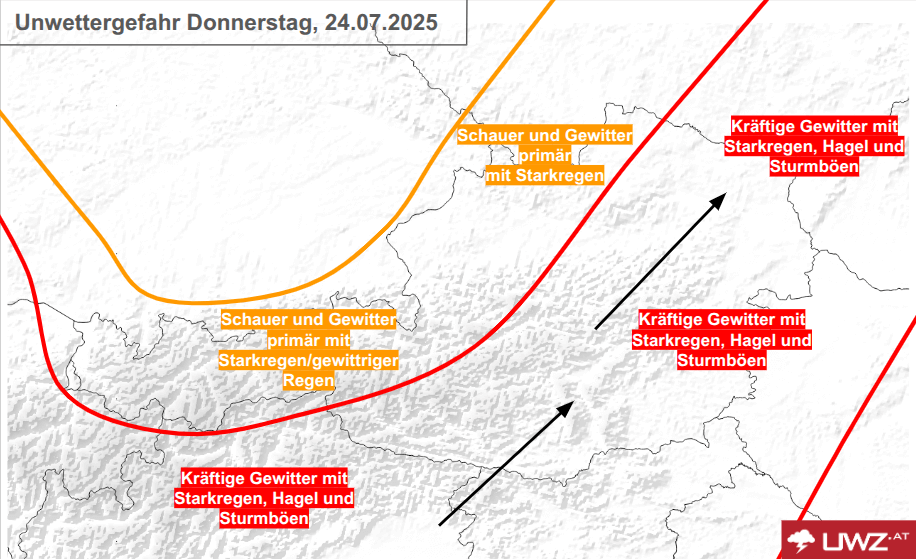

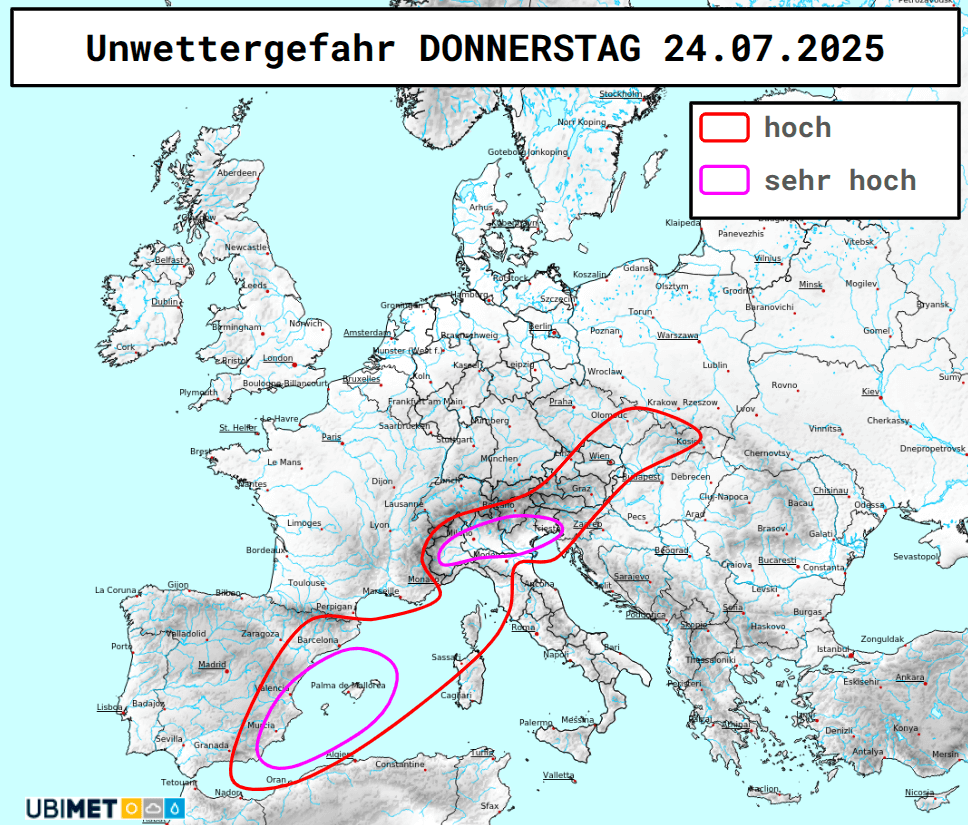

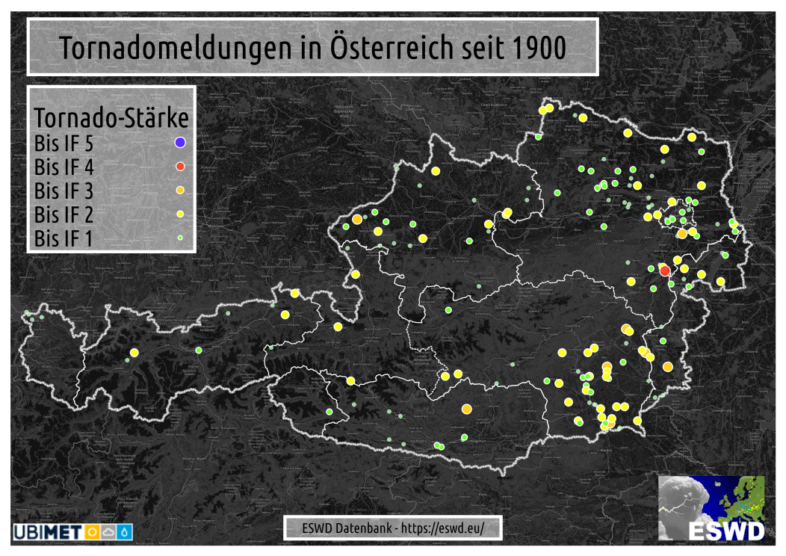

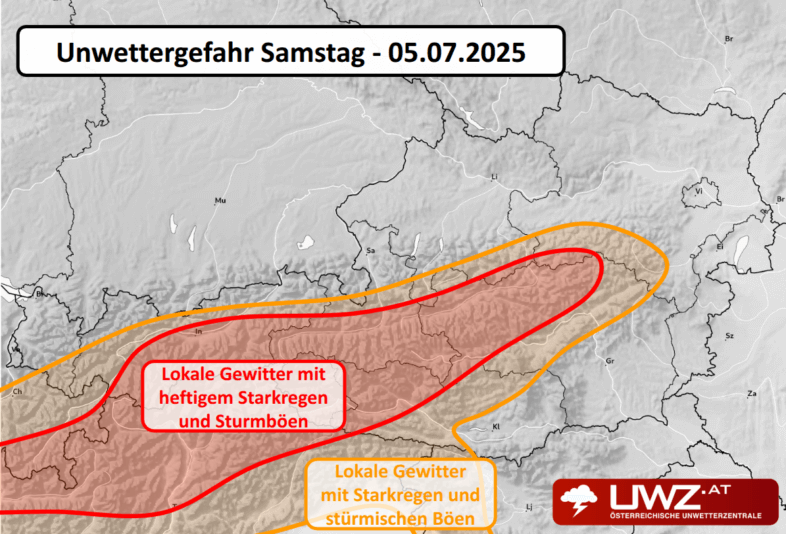

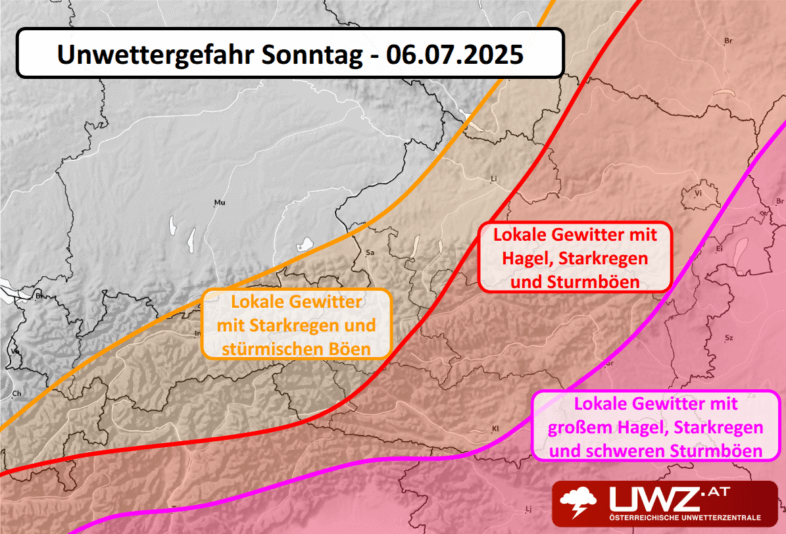

Trotz der insgesamt unterdurchschnittlichen Gewitteraktivität kam es dennoch zu Unwettern: Am 13. Juli verursachten Starkregen und Sturmböen in Wiener Neustadt zahlreiche Schäden. Zwei Tage später, am 15. Juli, hinterließ ein möglicher Tornado im Bezirk Schärding lokal schwere Schäden. In der zweiten Monatshälfte kam es in den Alpen stellenweise zu Vermurungen – etwa am 19. in Vorarlberg und am 23. in Tirol.

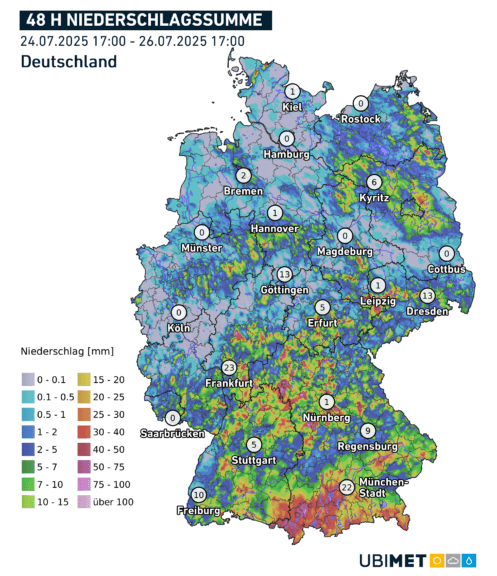

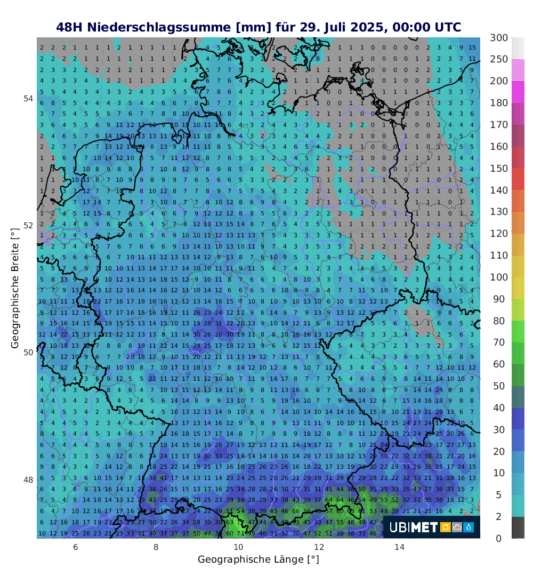

Entlang der #Gewitterlinie im Nordosten Österreichs hat es etwa in Loosdorf 41, Krems 32 und Gars am Kamp 39 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit geregnet. Bei #Wilhelmsburg, südlich von St. Pölten gab es laut @StormAustria #Hagel um 2-3 cm. pic.twitter.com/wnwfLbxQrv

— uwz.at (@uwz_at) July 24, 2025