Perfektes Skiwetter zu Weihnachten

Der Freitag und der Samstag bringen entlang der Alpennordseite und im Osten dichte Wolken und zeitweise etwas Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze steigt auf 1.000 bis 1.500 m, am Samstag sinkt sie in Niederösterreich vorübergehend wieder gegen 900 m. Von Osttirol bis ins Süd- und Mittelburgenland bleibt es hingegen trocken und immer wieder zeigt sich die Sonne. Stellenweise hält sich allerdings eine Zeit lang Nebel oder Hochnebel. Dazu weht im Donauraum und im Osten sowie in manchen Tälern mitunter kräftiger Westwind. Mit 2 bis 9 Grad ist es mild.

Christkind bringt Sonne und Wärme

Der Heilige Abend beginnt im Donauraum, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand mit stürmischem Westwind bereits sehr mild. In Teilen Niederösterreichs liegen die Frühwerte bereits bei rund 10 Grad. Sonst lichten sich Restwolken sowie ein paar Nebel- und Hochnebelfelder in windschwachen Tälern sowie im Mühl- und Waldviertel und die Sonne setzt sich durch. Der Nachmittag verläuft über weite Strecken bereits wolkenlos. Dazu wird es mit 2 bis 14 Grad vor allem im Flachland des Ostens sehr mild. In 2.000 m werden 3 Grad erreicht.

Ideales Feiertagswetter

Am Christtag und am Stefanitag dominiert auf den Bergen den ganzen Tag über der Sonnenschein. Speziell am Christtag ist der Himmel über weite Strecken sogar wolkenlos. Dazu wird es in 2.000 m mit 4 bis 6 Grad ausgesprochen mild, die Frostgrenze steigt gegen 3.000 m. In sonnigen Hanglagen zwischen 800 und 1.500 m sind sogar Spitzenwerte von bis zu 10 Grad möglich. Die Luft ist staubtrocken und somit glasklar, die Fernsicht beträgt daher mehrere hundert Kilometer und auch das Tauwetter hält sich vergleichsweise in Grenzen.

In den Niederungen und in manchen Tälern muss man hingegen zunehmend mit zähem Nebel und Hochnebel rechnen. Vor allem am Stefanitag bleibt es in vielen Regionen sogar ganztags trüb, etwa im östlichen Flachland, im Donauraum, am Bodensee und in Teilen Kärntens. Entsprechend bleibt es mit maximal 0 bis 9 Grad kühler.

In den Alpen Föhnsturm, im Süden viel Schnee

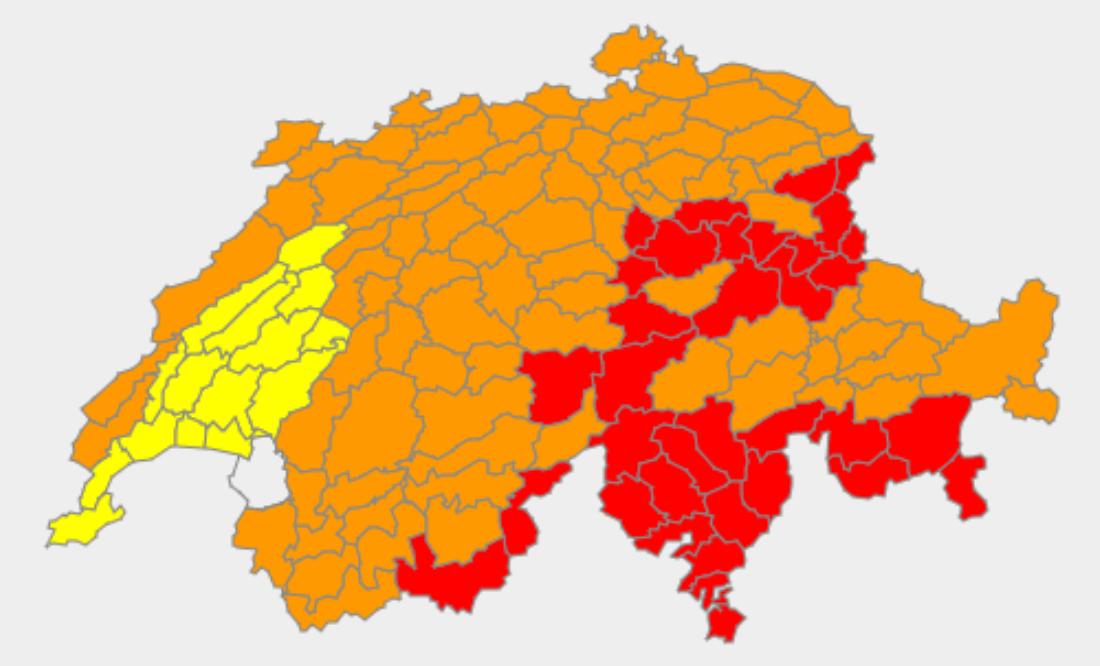

In den Alpentälern der Alpennordseite herrschte 11. Dezember Föhnsturm, auf den Bergen wurden schwere Orkanböen registriert. Im Tessin und in Südbünden fielen grosse Niederschlagsmengen – grösstenteils als Schnee.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, hat sich durch Sturmtief „Yves“ mit Zentrum über den BeNeLux-Staaten eine kräftige südliche Strömung über dem Alpenraum eingestellt. In der Folge kam Südföhn auf. Mit 118 Kilometern pro Stunde wehte der Föhn in Altdorf am stärksten. Zudem trieb der Föhn die Temperaturen in der Höhe, in den Tälern wurden verbreitet 13 bis 16 Grad gemessen. Als Folge der Südströmung stauen sich derzeit die Luftmassen auf der Alpensüdseite, kräftige und ergiebige Stauniederschläge sind die Folge, diese halten ungefähr bis Dienstagfrüh an. Der Niederschlag fiel zunächst grösstenteils in Form von Schnee, im Tagesverlauf mischte sich in den tiefsten Lagen der Alpensüdseite aber zunehmend Regen in den Niederschlag. Auch in der Westschweiz wurden grössere Regenmengen registriert, die Schneefallgrenze stieg hier auf gut 1000 Meter an. Am meisten Niederschlag wurde seit Mitternacht (Stand 16:10) auf dem Piz Martegnas gemessen. Aktuell fallen weiterhin kräftige Niederschläge. Die Neuschneesummen in den Bergen der Alpensüdseite und in Graubünden dürften sich bis morgen Dienstag auf etwa 60 bis 120 Zentimeter belaufen.

Nachfolgend die Hitlisten der höchsten Böenspitzen in den Tälern und auf den Bergen sowie die bislang grössten Niederschlagssummen seit Mitternacht:

Stärkste Windböen (<1000m, Stand 15:55)

| Flachlandstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Altdorf (449 m ü.M., UR) | 118 |

| Vaduz (460 m ü.M.) | 111 |

| Meiringen (589 m ü.M., BE) | 110 |

| Schattdorf (466 m ü.M., UR) | 108 |

| Einsiedeln (910 m ü.M., SZ) | 106 |

| Brülisau (915 m ü.M., AI) | 101 |

| Bad Ragaz (496 m ü.M., SG) | 98 |

| Henggart (441 m ü.M., ZH) | 97 |

| Gersau (435 m ü.M., SZ) | 95 |

| Elm (958 m ü.M., GL) | 93 |

| Göschenen (950 m ü.M., UR) | 93 |

| Visp (640 m ü.M., VS) | 92 |

| Evionnaz (480 m ü.M., VS) | 90 |

| Oberägeri (724 m ü.M., ZG) | 89 |

| Altenrhein (398 m ü.M., SG) | 88 |

| Giswil (475 m ü.M., OW) | 88 |

| Glarus (515 m ü.M., GL) | 83 |

| Meiringen (589 m ü.M., BE) | 82 |

| Aigle (381 m ü.M., VD) | 78 |

| Oberriet (420 m ü.M., SG) | 78 |

| Chur (555 m ü.M., GR) | 78 |

| Le Bouveret (375 m ü.M., VS) | 76 |

Stärkste Windböen (>1000m, Stand 16:00)

| Bergstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Piz Martegnas (2670 m ü.M., GR) | 195 |

| Gütsch (2287 m ü.M., UR) | 190 |

| Titlis (3040 m ü.M., OW) | 163 |

| Gornergrat (3135 m ü.M., VS) | 139 |

| Les Diablerets (2966 m ü.M., VD) | 124 |

| La Dôle (1670 m ü.M., VD) | 119 |

| Chasseral (1599 m ü.M., BE) | 117 |

| Säntis (2502 m ü.M., AR) | 117 |

| Jungfraujoch (3580 m ü.M., BE) | 115 |

| Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 114 |

| Weissfluhjoch/Davos (2690 m ü.M., GR) | 111 |

| Moléson (1972 m ü.M., FR) | 106 |

| Corvatsch (3315 m ü.M., GR) | 105 |

| Crap Masegn (2480 m ü.M., GR) | 103 |

| Les Attelas (2733 m ü.M., VS) | 102 |

Niederschlagsmenge (Stand 16:10)

| Messstationen | Niederschlagsmenge (in mm) |

|---|---|

| Piz Martegnas (2670 m ü.M., GR) | 64 |

| Vicosoprano (1089 m ü.M., GR) | 58 |

| San Bernardino (1639 m ü.M., GR) | 41 |

| Berninapass (2328 m ü.M., GR) | 40 |

| Corvatsch (3315 m ü.M., GR) | 39 |

| La Dôle (1670 m ü.M., VD) | 39 |

| Bière (684 m ü.M., VD) | 37 |

| Villars-Tiercelin (813 m ü.M., VD) | 35 |

| Locarno-Magadino (203 m ü.M., TI) | 35 |

| Cugy (705 m ü.M., VD) | 32 |

| Robiei (1898 m ü.M., TI) | 32 |

| Sils im Engadin (1803 m ü.M., GR) | 31 |

| Robbia (1078 m ü.M., GR) | 31 |

| Grono (325 m ü.M., GR) | 31 |

| Cevio (416 m ü.M., TI) | 30 |

| Courtelary (685 m ü.M., BE) | 30 |

| Neuenstadt (434 m ü.M., BE) | 29 |

| Nyon (430 m ü.M., VD) | 29 |

| Comprovasco (575 m ü.M., TI) | 28 |

| Mathod (435 m ü.M., VD) | 28 |

| Lausanne Pully (461 m ü.M., VD) | 28 |

| Locarno-Monti (367 m ü.M., TI) | 28 |

| Vals (1254 m ü.M., GR) | 27 |

| Lugano (273 m ü.M., TI) | 27 |

Meteorologischer Sonntagskrimi am 10. Dezember 2017

Morgen Sonntag bringt uns eine Warmfront Schnee und Regen, auf den Strassen wird es glatt. In den Föhntälern wird es zunehmend stürmisch, auch auf den Bergen tobt ein veritabler Orkan.

Nach einer ruhigen und kalten Winternacht erfasst uns morgen Sonntag von Westen her eine markante Warmfront. Sie gehört zu Sturmtief Xanthos, welches sich morgen über die Britischen Inseln hinweg zur Nordsee verlagert. Auf der Alpennordseite beginnt der Tag frostig und schon mehrheitlich stark bewölkt, nur ganz im Osten gibt es noch letzte Aufhellungen. In der Romandie beginnt es zu schneien, diese Niederschläge breiten sich bis Mittag weiter ostwärts aus. In der Höhe erreicht uns dabei aber immer mildere Luft, die Schneefallgrenze beginnt zu steigen. Aus Schneeflocken werden so in den tiefen Lagen zunehmend Regentropfen, vorübergehend ist auch Eisregen möglich. In jedem Fall besteht auf den kalten Böden akute Glättegefahr! In den westlichen Landesteilen geschieht dies bereits in der ersten Tageshälfte, hier sorgt der kräftig auffrischende Südwestwind für eine rasche Durchmischung – vorhandene Kaltluftseen werden ausgeräumt. Im östlichen Flachland zieht der Wind dagegen nur zögernd an, hier kann es am Nachmittag mitunter noch etwas länger schneien. Spätestens am Abend steigt die Schneefallgrenze aber auch hier auf 1300 bis 1700 Meter an.

In den Föhntälern meldet sich der Föhn zu Wort, bis zum Abend wird er zum Sturm. Im Rheintal erreichen die Böenspitzen 70 bis 90 km/h, im Urner Reusstal schon über 100 km/h. Auch auf den Bergen geht es extrem turbulent zu und her. Hier tobt ein Weststurm, in exponierten Gipfel- und Kammlagen muss mit schweren Orkanböen gerechnet werden. In der Nacht zum Montag dreht der Höhenwind zunehmend auf Südwest, der Druckunterschied zwischen der Alpennord- und südseite verstärkt sich weiter. In der Folge steht der Wochenstart ganz im Zeichen eines bemerkenswerten Föhnsturms, mit ihm sind dann auch in den manchen Tälern Orkanböen einzuplanen. Im Urner Reusstal rechnen wir mit Spitzenböen zwischen 120 und 140 km/h, im Glarnerland und im Rheintal mit 90 bis 120 km/h. In der Höhe sind es 160 bis 180 km/h, so beispielsweise am Gütsch ob Andermatt!

Im Süden bringt der Sonntag zwar viele Wolken, zunächst aber nur unergiebige Niederschläge. Das ändert sich am Montag, hier kann es anhaltend und ergiebig bis in tiefe Lagen schneien. Am Abend, spätestens aber in der Nacht zum Dienstag geht der Schnee im Südtessin in Regen über. Auf den Bergen fallen bis Dienstagmittag 90 bis 120 Zentimeter Neuschnee, die Lawinengefahr steigt entsprechend an!

Wilde Wetter Welt 20. Dezember 2017

Vielerorts grüne Weihnachten

Weiße Weihnachten fallen heuer unterhalb von rund 500 m aus, der Schnee, der derzeit noch liegt, taut weg. In den windschwachen Tälern sowie generell in Lagen oberhalb von 700 bis 1.000 m sollte sich allerdings noch etwas Schnee bis Weihnachten halten können. Gesichert ist ein weißes Fest generell auf den Bergen, dort liegt überall genug Schnee.

Weiße Weihnachten selten

In den Niederungen sind Weiße Weihnachten generell selten. In Wien, Sankt Pölten und Eisenstadt liegt die Wahrscheinlichkeit für ein weißes Fest gerade einmal bei knapp 20 Prozent. Kaum höhere Chancen hat man in Bregenz, Graz, Klagenfurt, Linz und Salzburg, hier sind aber zumindest zwei bis drei Feste in 10 Jahren weiß. Die Innsbrucker dürfen sich hingegen im Schnitt alle zwei Jahre über Schnee zu Weihnachten freuen. Die letzten weißen Weihnachten liegen hier aber schon sechs Jahre zurück, in Wien und Eisenstadt fünf Jahre. Am längsten ohne Schnee auskommen muss man in Sankt Pölten, wo zuletzt 2007 am 24. Dezember Schnee lag.

13 Grad am Heiligen Abend

Richtig mild und im Bergland zunehmend sonnig verläuft der Heilige Abend. Mit teils kräftigem Westwind steigen die Temperaturen auf 3 bis 13 Grad, selbst in 2.000 m werden in Vorarlberg und Tirol bis zu 4 Grad erreicht. Am wärmsten wird es dabei im Wiener Becken, am vergleichsweise kältesten bleibt es in den windschwachen Tälern in Tirol, Salzburg und Kärnten.

Auch am Christ- und Stefanitag geht es aus derzeitiger Sicht sehr mild weiter.

Inversion

Von einer Inversion spricht man häufig bei Hochdruckwetter im Winter. Dabei liegt kalte, nebelanfällige Luft in den Tälern und im Flachland, während auf den Bergen die Temperaturen wesentlich höher sind. Die Temperatur nimmt in diesem Fall also mit der Höhe zu.

In der kalten Inversionsschicht ist aufgrund des fehlenden Austausches häufig die Luftqualität sehr schlecht, etwa durch hohe Feinstaubwerte und Smog.

Industrieschnee

Industrieschnee entsteht durch die Kondensationskerne aus Emissionen von Industrieanlagen und kommt im Winter häufig in Ballungszentren während längerer Hochnebelphasen vor. Sehr eng begrenzt können dabei durchaus einige Zentimeter Schnee zusammen kommen.

Hitzewelle

Unter einer Hitzewelle versteht man eine Reihe von aufeinander folgenden Tagen mit sehr hohenTemperaturen von meist 30 Grad und mehr. Der Begriff ist hauptsächlich in den gemäßigten und subtropischen Klimazonen gebräuchlich.

Heisser Tag

Von einem heissen Tag sprechen die Meteorologen, wenn die Lufttemperatur in zwei Meter Höhe zumindest kurzfristig 30 Grad Celsius erreicht oder überschritten hat.

Gefrierender Regen

Als gefrierenden Regen bezeichnet man Regen, der bei negativer Lufttemperatur oder auf Oberflächen fällt, die unter 0 Grad kalt sind und dort sofort gefriert. Um Eisregen handelt es sich hingegen, wenn Regentropfen in frostiger Luft zu Eiskörnern gefrieren und zu Boden fallen.

Gebirgsklima

Der Begriff Gebirgsklima bezeichnet die klimatischen Bedingungen in Gebirgen. Meist liegen die Jahresmitteltemperaturen unter denjenigen des Tieflands, sie nehmen pro 1.000 Höhenmeter um rund 6 Grad ab. Die mittleren Niederschlagsmengen liegen in vielen Fällen über denen des Umlands, dies hängt allerdings stark von der Lage im Gebirge ab. Stark von den Bergen abgeschirmte Täler weisen mitunter extrem trockene Verhältnisse auf.

Frostgrenze

Als Frostgrenze bezeichnet man jene Höhe, bei der die Lufttemperatur unter 0 Grad liegt. Die Frostgrenze schwankt naturgemäß stark mit Jahreszeit.

Der Begriff Frostgrenze wird auch für die Eindringtiefe des Frosts in den Boden verwendet.

Frost

Von Frost und/ oder Luftfrost spricht man, wenn die Lufttemperatur in zwei Meter Höhe die 0-Grad-Marke unterschreitet.

Bodenfrost kann in klaren Nächten auch bei leicht positiven Lufttemperaturen auftreten.

Eisbruch

Eisbruch kann auftreten, wenn sich Raureif oder Raueis bei nebelig-frostigem Wetter in solchen Massen an Bäumen ablagern, dass Äste unter der Last brechen.

Eistag

Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur in zwei Meter Höhe durchwegs unter 0 Grad Celsius bleibt.

Dichte

Die Dichte ist eine physikalische Größe die angibt, wieviel Masse eines bestimmten Stoffes in einem Volumen enthalten ist. Als Einheit wird oft Kilogramm pro Kubikmeter angegeben.

Dauerfrost

Von Dauerfrost spricht man, wenn sich die Temperatur für mindestens einen Tag unter dem Gefrierpunkt hält.

Corioliskraft

Die Corioliskraft ist die Scheinkraft, die aufgrund der Rotation der Erde um die eigene Achse auftritt und unter Anderem für die Drehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten auf der Erde verantwortlich ist. Ohne diese Kraft würde die Luft auf direktem Weg vom Hoch ins Tief strömen und sich Druckunterschiede rasch ausgleichen. Das Wetter würde so wie wir es kennen nicht existieren.

Die Ablenkung erfolgt nördlich des Äquators nach rechts, südlich davon nach links. Am Äquator selbst ist die Corioliskraft nicht wirksam. Diese Scheinkraft trägt den Namen ihres Entdeckers Gaspard Gustave de Coriolis, einem französischen Physiker (1792 – 1843).

Cumulus

Cumulus ist die Bezeichnung für die harmlose Haufen- oder Quellwolke, im Volksmund auch „Schönwetterwolke“ gennant. Sie entsteht vorwiegend in der warmen Jahreszeit durch Thermik und erinnert in ihrer Form oft an Blumenkohl/ Karfiol.

Barotrop

Barotrop bedeutet, dass die Flächen gleichen Drucks (Isobaren) parallel zu den Flächen gleicher Temperatur (Isothermen) liegen .

Eine vollständig barotrope Atmosphäre würde permanenten Wind mit immer derselben Windgeschwindigkeit bedeuten. In der Realität kommt dieser Zustand kaum vor.

Das Gegenteil von barotrop ist baroklin.

Baroklin

Baroklin bedeutet, dass sich die Flächen gleichen Drucks (Isobaren) und Flächen gleicher Temperatur (Isothermen) schneiden. Dieser Zustand sorgt für eine beschleunigende horizontale Bewegung und tritt häufig im Bereich von Fronten auf.

Vereinfacht gesagt: Der Wind, den wir spüren, ist oft die Ursache einer baroklin geschichteten Atmosphäre. Das Gegenteil von baroklin ist barotrop.

Wilde Wetter Welt 18. Dezember 2017

Neuschnee Montagmorgen

Dabei muss man gerade Montagfrüh verbreitet mit Verkehrsbehinderungen und Flugausfällen aufgrund des Neuschnees rechnen. Tief ANDREAS sorgt besonders im Südwesten für einen winterlichen Wochenbeginn. In der Nacht zum Montag setzt von der Nordsee bis zur Kölner Bucht bald Regen ein, in den höheren Lagen des Sauerlands und der Eifel fällt Schnee. Nach Mitternacht breitet sich der Schneefall rasch südwärts aus, sodass es in der Früh bereits im Schwarzwald oder am Bodensee schneit. Dabei bleibt es meist bis in tiefe Lagen bei Schnee, nur im Saarland und Richtung Eifel geht der Schneefall in Regen über.

Verbreitet kommen so in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Baden-Württemberg um die 5 cm Neuschnee zusammen, stellenweise sind bis zu 10 cm möglich. Somit ist im morgendlichen Frühverkehr in diesen Regionen verbreitet mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Und auch an den Flughäfen, hier vor allem in Frankfurt, ist mit Flugverspätungen oder gar -ausfällen aufgrund der winterlichen Bedingungen zu rechnen.

Im Laufe des Vormittags zieht der Schneefall nach Süden ab, womit sich die Situation wieder rasch entspannt. Weiter im Osten bleibt es generell meist trocken, hier ziehen nur vereinzelt Schneeschauer durch.

Hier noch zur besseren Veranschaulichung die erwarteten 12-stündigen Neuschneemengen bis Montagmittag:

Die Alpen versinken im Schnee

Die Wintersaison 2017/18 hat im Bergland dank der zahlreichen Kaltlufteinbrüche und dem anhaltenden Tiefdruckeinfluss perfekt begonnen. Besonders in den Nordalpen sowie teils auch in den Hochlagen der Deutschen Mittelgebirge liegt überdurchschnittlich viel Schnee für Mitte Dezember, in Vorarlberg beispielsweise gibt es in Lagen zwischen 1500 und 2000 m bereits eine 1,5 bis 2 Meter mächtige Schneedecke!

Auf dem Hohen Ifen in den Allgäuer Alpen wurden in 1960 m Höhe sogar über 2,5 m gemessen (Daten LWD Vorarlberg).

Kräftige Niederschläge mit Schnee teils bis ins Flachland

Durch die hohe Niederschlagsintensität sank die Schneefallgrenze zum Teil bis ins Flachland.

Wie MeteoNews schreibt, brachte eine Kaltfront ausgehend von Sturmtief Zubin in der letzten Nacht besonders im Flachland und entlang der Voralpen grössere Niederschlagsmengen von verbreitet 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Am meisten Niederschlag fiel seit gestern Nachmittag mit 66 Litern pro Quadratmeter in Berneck SG. Durch die hohe Intensität sank die Schneefallgrenze zum Teil bis in tiefe Lagen. Da die Temperaturen aber durchwegs über dem Gefrierpunkt lagen, verwandelte sich der Schnee schnell in Pflotsch. Besonders in der Westschweiz wurden im Flachland noch Sturmböen über 75 Kilometern pro Stunde erreicht, auf den Bergen wurden sogar Orkanböen registriert.

Am heutigen Freitag gibt es in den Morgenstunden und besonders entlang der Alpen letzte Niederschläge, später lockern die Wolken aber immer mehr auf, und es folgen sonnige Abschnitte. Besonders Richtung Westen und am Nordrand der Schweiz sind aber auch tagsüber ein paar Schauer zu erwarten, Flocken gibt es ab etwa 500 bis 700 Metern.

Nachfolgend die grössten Niederschlagsmengen in Liter Regen pro Quadratmeter und die Böenspitzen in tiefen und erhöhten Lagen seit gestern Nachmittag, 16:00 Uhr:

Niederschlagsmenge (Stand 05:40)

| Messstationen | Niederschlagsmenge (in mm) |

|---|---|

| Berneck (405 m ü.M., SG) | 66 |

| Wädenswil (463 m ü.M., ZH) | 57 |

| Sankt Gallen (779 m ü.M., SG) | 56 |

| Ebnat-Kappel (620 m ü.M., SG) | 52 |

| Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 47 |

| Bern (565 m ü.M., BE) | 45 |

| Galgenen (468 m ü.M., SZ) | 45 |

| Cham (440 m ü.M., ZG) | 42 |

| Tänikon (536 m ü.M., TG) | 42 |

| Napf (1406 m ü.M., BE) | 40 |

| Seegräben (536 m ü.M., ZH) | 40 |

| Oberriet (420 m ü.M., SG) | 39 |

| Mosen (453 m ü.M., LU) | 39 |

| Algetshausen (560 m ü.M., SG) | 39 |

| Widnau (405 m ü.M., SG) | 38 |

| Payerne (490 m ü.M., VD) | 38 |

| Altenrhein (398 m ü.M., SG) | 37 |

| Egolzwil (522 m ü.M., LU) | 37 |

| Bischofszell (506 m ü.M., TG) | 37 |

| Rapperswil (415 m ü.M., SG) | 36 |

| Schaubigen bei Egg ZH (700 m ü.M., ZH) | 36 |

| Stachen (Arbon) (408 m ü.M., TG) | 35 |

| Feldbach (421 m ü.M., ZH) | 35 |

| Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 35 |

| Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) | 31 |

Stärkste Windböen (<800m, Stand 05:40)

| Flachlandstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Mühleberg-Stockeren (775 m ü.M., BE) | 112 |

| Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 101 |

| Marsens (722 m ü.M., FR) | 94 |

| Aigle (381 m ü.M., VD) | 91 |

| Freiburg (646 m ü.M., FR) | 87 |

| Le Bouveret (375 m ü.M., VS) | 85 |

| Neuenburg (485 m ü.M., NE) | 84 |

| Nyon (430 m ü.M., VD) | 84 |

| Saint-Prex (425 m ü.M., VD) | 83 |

| Genf (420 m ü.M., GE) | 82 |

| Bière (684 m ü.M., VD) | 82 |

| Cressier (431 m ü.M., NE) | 81 |

| Payerne (490 m ü.M., VD) | 78 |

| St. Chrischona (493 m ü.M., BS) | 78 |

| Evionnaz (480 m ü.M., VS) | 75 |

Stärkste Windböen (>800m, Stand 05:45)

| Bergstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Les Diablerets (2966 m ü.M., VD) | 146 |

| Chasseral (1599 m ü.M., BE) | 144 |

| Jungfraujoch (3580 m ü.M., BE) | 138 |

| La Dôle (1670 m ü.M., VD) | 128 |

| Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 126 |

| Moléson (1972 m ü.M., FR) | 126 |

| Säntis (2502 m ü.M., AR) | 124 |

| Bantiger (942 m ü.M., BE) | 119 |

| Piz Martegnas (2670 m ü.M., GR) | 119 |

| Titlis (3040 m ü.M., OW) | 117 |

| Corvatsch (3315 m ü.M., GR) | 105 |

| Plaffeien (1042 m ü.M., FR) | 104 |

| Eggishorn (2893 m ü.M., VS) | 104 |

| Oron-la-ville (830 m ü.M., VD) | 104 |

| Les Attelas (2733 m ü.M., VS) | 102 |

Wilde Wetter Welt 15. Dezember 2017

Regen

Erreichen Wassertröpfchen oder Eiskristalle in den Wolken eine bestimmte Masse, so können sie von den Aufwinden nicht mehr gehalten werden und fallen herab. Beim Erreichen des Erdbodens in flüssiger Form spricht man von Regen. Typischerweise haben die Tropfen einen Durchmesser von 0,5 bis 5 mm, bei kleineren Tröpfchen spricht man von Sprühregen oder Nieseln. Die größten Tropfen treten bei Starkregenschauern oder Gewittern auf. In den Wintermonaten kommt es auch zu gefrierendem Regen oder Eisregen.

Turbulente Nacht Teil Zwei

Mit sich bringt sie stürmische Verhältnisse und teils intensive Niederschläge, durch letztere sinken die Temperaturen vorübergehend. In weiterer Folge fällt die Schneefallgrenze über Nacht von 700 auf 400 Meter.

Tief Zubin ist im Alpenraum weiterhin sehr wetteraktiv. Nachdem am Donnerstagmorgen bereits eine erste Kaltfront die Schweiz überquert hat folgt heute Abend bereits die nächste. Mit sich im Gepäck hat sie stürmische Winde und intensive Niederschläge. Bis und mit Freitagmorgen muss im Flachland erneut mit Böen zwischen 60 und 90 km/h gerechnet werden, zum Teil sind auch bis 100 km/h möglich. Lose Gegenstände sollten befestigt und Weihnachtsbeleuchtungen sturmfest gemacht werden. Auf den Bergen stürmt der Südwestwind weiterhin mit schweren Sturm- bis Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h, örtlich auch mehr. Dazu gibt es wiederholt zum Teil intensive Niederschläge, über Nacht sinkt die Schneefallgrenze bis zum Freitagmorgen auf 700 bis 400 Meter, je nach Niederschlagsintensität sind auch Schneeflocken bis in tiefste Lagen möglich. In der Folge ist stellenweise mit schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen, örtlich besteht durch überfrierende Nässe zudem die Gefahr vor Strassenglätte.

Kaltfront bringt Sturmböen (14.12.2017)

Vielerorts wurden Sturmböen gemessen, zudem sank die Schneefallgrenze rapide ab – stellenweise bis in die Niederungen!

Wie MeteoNews schreibt, hat ausgehend von Sturmtief „Zubin“ über der Nordsee eine Kaltfront die Schweiz erreicht. Von Nordwesten her kommend brachte sie kräftigen Regen und teilweise auch Graupel. Auch Blitz und Donner waren mit von der Partie. Mit Durchzug der Störung ist die Schneefallgrenze stellenweise bis in tiefe Lagen abgesunken! Bemerkenswert ist auch der kräftige Wind. Bereits in der Nacht stürmte es, mit der Kaltfront zog der Wind nochmals weiter an. Vielerorts wurden Sturmböen gemessen. Mit Stand 7:30 Uhr ist der Pilatus Spitzenreiter mit einer Orkanböe von 156 Kilometern pro Stunde.

Nachfolgend die Hitlisten mit den stärksten Windböen:

Stärkste Windböen (<700m, Stand 07:30)

| Flachlandstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Zürich-Zürichberg (556 m ü.M., ZH) | 104 |

| Känerkinden (575 m ü.M., BL) | 101 |

| Luzern (456 m ü.M., LU) | 100 |

| Steckborn (398 m ü.M., TG) | 98 |

| Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) | 97 |

| Rünenberg (610 m ü.M., BL) | 96 |

| Welschenrohr (679 m ü.M., SO) | 94 |

| Schaffhausen (438 m ü.M., SH) | 93 |

| Quinten (420 m ü.M., SG) | 93 |

| Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) | 91 |

| Altdorf (449 m ü.M., UR) | 91 |

| Fahy (596 m ü.M., JU) | 91 |

| Neuenburg (485 m ü.M., NE) | 90 |

| Gösgen (380 m ü.M., SO) | 90 |

| Aesch BL (315 m ü.M., BL) | 90 |

| Niederuzwil (515 m ü.M., SG) | 88 |

| Leibstadt (341 m ü.M., AG) | 87 |

| Freiburg (646 m ü.M., FR) | 87 |

| Pratteln (296 m ü.M., BL) | 86 |

| Niedergösgen (420 m ü.M., SO) | 86 |

| Thierachern (570 m ü.M., BE) | 86 |

| Bad Ragaz (496 m ü.M., SG) | 86 |

| Delsberg (439 m ü.M., JU) | 85 |

| Möhlin (308 m ü.M., AG) | 85 |

| Oberriet (420 m ü.M., SG) | 85 |

| Egolzwil (522 m ü.M., LU) | 85 |

Stärkste Windböen (>700m, Stand 07:25)

| Bergstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 156 |

| Säntis (2502 m ü.M., AR) | 155 |

| Bantiger (942 m ü.M., BE) | 140 |

| Uetliberg (869 m ü.M., ZH) | 133 |

| Hörnli (1132 m ü.M., ZH) | 133 |

| Chasseral (1599 m ü.M., BE) | 126 |

| Moléson (1972 m ü.M., FR) | 125 |

| Eggishorn (2893 m ü.M., VS) | 124 |

| Jungfraujoch (3580 m ü.M., BE) | 123 |

| St. Chrischona (493 m ü.M., BS) | 119 |

| Titlis (3040 m ü.M., OW) | 119 |

| Napf (1406 m ü.M., BE) | 118 |

| Les Diablerets (2966 m ü.M., VD) | 118 |

| La Dôle (1670 m ü.M., VD) | 117 |

| Mühleberg-Stockeren (775 m ü.M., BE) | 114 |

| Salen-Reutenen, Homburg TG (718 m ü.M., TG) | 113 |

| Plaffeien (1042 m ü.M., FR) | 109 |

| Einsiedeln (910 m ü.M., SZ) | 107 |

| Gornergrat (3135 m ü.M., VS) | 103 |

| Chaumont (1130 m ü.M., NE) | 102 |

| Corvatsch (3315 m ü.M., GR) | 100 |

Tief Zubin bringt stürmisches Wetter

Mit diesen kommt im Flachland kräftiger bis teils stürmischer Südwest- bis Westwind auf. Auf den Bergen weht stürmischer, in Böen orkanartiger Südwest- bis Westwind.

Mit der Annäherung des Tiefdruckkomplexes Zubin an Mitteleuropa stellt sich heute Abend 13. Dezember und in der Nacht über der Schweiz eine kräftige westliche Strömung ein. Damit zieht der Südwest- bis Westwind am Mittwochabend und -nacht immer mehr an. Bis und mit Freitagmorgen 14. Dezember muss im Flachland mit Böen von 70 bis 90 km/h gerechnet werden, teils sind auch bis 100 km/h möglich. Lose Gegenstände sollten befestigt werden und auch die Weihnachtsbeleuchtung sollte sturmfest gemacht werden. Auf den Bergen stürmt der Südwest- bis Westwind mit Böen von 90 bis 130 km/h, örtlich auch mehr. Im Laufe des Freitags lässt der Wind etwas nach.

Wilde Wetter Welt 13. Dezember 2017

Gesund und Fit durch die Winterzeit

Die Tage sind kurz, die Lust die gut geheizte und gemütlich Wohnung für sportliche Betätigung im Freien zu verlassen entsprechend gering. Zusätzlich locken gerade zur Weihnachtszeit und während der Feiern zum Jahreswechsel zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten. Leider sind diese meist nicht sehr gesund und viel zu kalorienreich.

Gerade ungesundes Essen, wenig Bewegung sowie kaum frische Luft und Lichtmangel schwächen allerdings das Immunsystem und machen es in den Wintermonaten anfällig für Krankheiten. Es gibt aber ein paar Tricks, wie man möglichst gut durch den Winter kommt.

Bewegung an der frischen Luft

Die einfachste Möglichkeit sein Immunsystem zu stärken ist nach wie vor die Bewegung im Freien. Idealerweise bei Tageslicht oder noch besser bei Sonnenschein. Perfekt dazu geeignet ist zum Beispiel ein Tag auf der Lieblingsskipiste oder auf einer der vielen Rodelbahnen. Letzteres vor allem dann, wenn man den Weg auf den Berg zu Fuß zurücklegt.

Gesundes Essen

Außerdem sollte man auf eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung achten. Vor allem Früchte jeglicher Art und viel Gemüse sind ideale Vitaminlieferanten. Zusätzlich kann man seinen Speiseplan durch wärmende Gewürze wie Zimt, Ingwer, Nelken oder Chilli ergänzen. Diese wärmen nicht nur Körper sondern stärken das Immunsystem zusätzlich.

Wilde Wetter Welt 11. Dezember 2017

Sturmtief Xanthos bringt Orkanböen

Das Sturmtief Xanthos hat sich heute wie angekündigt bemerkbar gemacht, einerseits mit der aktiven Warmfront, andererseits mit Sturm- und Orkanböen.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, liegen wir heute im Einflussbereich von Sturmtief Xanthos. Ausgehend von diesem Tief überquert uns aktuell die aktive Warmfront, die den Schnee in den tiefen Lagen von West nach Ost in Regen übergehen lässt. Aufgrund der kalten Grundschicht und teilweise gefrorenen Böden besteht auch heute Nachmittag weiterhin noch die Gefahr von gefrierendem Regen. Ein Thema war heute auch der Wind. Auf den Bergen wurden bisher schon Orkanböen bis 150 km/h gemessen (Säntis). Auch in Teilen des Jura und in den Alpentälern wurden vereinzelt Windspitzen bis über 100 km/h gemessen, wie die nachfolgende Hitliste zeigt.

Stärkste Windböen (Stand 14:00)

| Messstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |

|---|---|

| Säntis | 150 |

| Piz Martegnas | 135 |

| Pilatus | 133 |

| Chasseral | 132 |

| Les Diablerets | 131 |

| Moléson | 130 |

| Jungfraujoch | 119 |

| Altdorf | 115 |

| Rünenberg | 115 |

| La Dôle | 114 |

| Känerkinden | 112 |

| Welschenrohr | 109 |

| Courtelary | 108 |

| Chaumont | 106 |

| Titlis | 106 |

| Brülisau | 103 |

| Bad Ragaz | 102 |

| Plaffeien | 101 |

| Elm | 100 |

| Corvatsch | 100 |

| Gütsch | 99 |

| Weissfluhjoch/Davos | 99 |

| Aigle | 97 |

| Evionnaz | 97 |

| Schattdorf | 96 |

| Delsberg | 93 |

| Oberägeri | 93 |

| Reconvilier | 91 |

| Oberriet | 91 |

| Quinten | 91 |

| Balmberg | 90 |

| Crap Masegn | 88 |

| Balzers | 88 |

| Matro | 86 |

| Fahy | 84 |

| Napf | 84 |

| Breitenbach | 83 |

| Aesch BL | 83 |

| Grosser St. Bernhard | 81 |

| Andermatt | 81 |

| Eggishorn | 81 |

| Neuhausen am Rheinfall | 80 |

Der Föhn in den Alpentälern bleibt bis morgen Abend stürmisch. Er dürfte morgen Montag sogar noch stärker sein als heute mit auch in den Tälern Orkanböen und auf den Bergen lokal bis über 150 km/h. Auf den Bergen dreht der Wind von West über Südwest auf Süd. Somit intensivieren sich durch den Stau der Feuchtigkeit an den Alpen morgen am Alpensüdhang die Niederschläge. Hier fällt bis Dienstag auf den Bergen rund 1 Meter Neuschnee. MeteoNews hält sie mit Updates auf dem Laufenden – auch im Schweizer Wetter Fernsehen -> www.met.to/empfang

Wilde Wetter Welt 8. Dezember 2017

Wilde Wetter Welt 6. Dezember 2017

Wilde Wetter Welt 4. Dezember 2017

Schneefall am Sonntag

Schon in der Nacht zum Sonntag beginnt es im äußersten Nordwesten Deutschlands zu schneien, nach und nach geht der Schneefall in Regen über. Am Vormittag verlagert sich der Schwerpunkt Richtung Süden, zwischen Hannover und Frankfurt am Main wird es tagsüber ergiebig schneien. Damit bildet sich in diesem Bereich verbreitet eine 5 bis 10 cm hohe Schneedecke, in höheren Lagen der nördlichen Mittelgebirge sind sogar bis zu 15 cm zu erwarten. Im Laufe des Nachmittags wird es bis zu einer Linie Leipzig-München zunehmend winterlich, auch in diesen Regionen kommen bis Mitternacht bis zu 5 cm Neuschnee zusammen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden: http://www.uwr.de/de/de/karte/schneefall

Wilde Wetter Welt 30. November 2017

Auf „echter“ Wintersuche

Viel Schnee in den Alpen

In diesem Jahr hat Schnee und Frost in den Alpen bereits früh Einzug gehalten. Derzeit liegt oberhalb von 1.000 bis 1.400 m in praktischen allen Regionen Schnee. Oft sogar soviel wie seit Jahren nicht mehr: Am Sonnblick liegen zum Beispiel bereits mehr als 1,5 m Schnee. Zudem liegt in einigen Alpentälern bereits Naturschnee, am meisten in Tirol und Salzburg. Und die nächsten Tage versprechen weiter tiefe Temperaturen und zumindest etwas Neuschnee.

Tipp: Nord- und Osteuropa

Wenn man aber so richtig von Eiseskälte und Frost träumt, sollte man in nächster Zeit auf weiter nördlich oder östlich gelegene Gefilde ausweichen: In Nordskandinavien und im Norden Finnlands liegt bereits viel Schnee und zumindest die Frühwerte liegen dort bereits durchwegs unter -10 Grad.

Kälterekord bei -67,8 Grad

Richtig kalt ist es aber bereits seit Wochen in weiten Teilen Russlands, allen voran in Sibirien. In der fast 270.000 Einwohner großen Stadt Jakutsk in Fernost-Russland liegen derzeit die Höchstwerte durchwegs um oder unter -35 Grad, in den Nächten sinken die Temperaturen gar auf -40 Grad und tiefer.

Wem das noch immer zu warm ist, dem sei der kälteste bewohnte Ort der Erde, Oimjakon im Fernen Osten Russlands wärmstens empfohlen: Dort liegen die Höchstwerte derzeit nur bei rund -45 Grad. Am 6. Februar 1933 wurde dort übrigens der Kälterekord von -67,8 Grad gemessen.

Die besten Tipps gegen Erkältungen

In der kalten Jahreszeit kann es ganz schnell gehen. Erkältungen lauern an jeder Ecke und wer einmal nicht aufpasst, dem läuft schon die Nase. Doch keine Sorge, es gibt zahlreiche Tricks, um den Kampf gegen die Erkältungen zu gewinnen.

Viel trinken

Einer der wichtigsten Punkte ist es dem Körper viel Flüssigkeit zuzuführen. Stilles Wasser oder Tees, die das Immunsystem anregen, können wahre Wunder wirken. Geeignete Teesorten sind Ingwer-, Holunder-, Lindenblüten-, Thymian- und Salbeitee. Zusätzliche Scheiben Ingwer, Honig und Zitrone verstärken den positiven Effekt noch zusätzlich und wirken antibakteriell.

Eine ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist während der kalten Monate besonders wichtig, damit der Körper alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralstoffe auf Reserve hat. Vor allem Vitamin C stärkt das Immunsystem nachhaltig und Zink schützt die Schleimhäute und verhindert so das Eindringen von Viren.

Frische Luft

Wer täglich an die frische Luft geht, tut seinem Körper etwas Gutes. So kann sich der Körper viel besser auf die kalten Temperaturen einstellen. Auch wenn sich eine Erkältung schon zusammengebraut hat, ist es gut, nach draußen zu gehen und Spaziergänge zu machen. Jedoch unbedingt warm anziehen und nicht mit nassen Haaren ins Freie gehen. Ein gewisser Abstand zu anderen Mitmenschen, um Ansteckung zu vermeiden, schadet auch nicht.

Trockene Heizungsluft vermeiden

Gerade im Winter ist es schön, wenn es daheim wohlig warm ist. Die Heizung kann die Raumluft jedoch auch austrocknen. Die Folge sind trockene Schleimhäute, die den Viren leichter ihr Werk verrichten lassen. Ein guter Trick ist es eine Schale Wasser auf die Heizung zu stellen und einen Tropfen ätherisches Öl hinzuzugeben. Auch mehrmals täglich lüften ist von Vorteil. Es verhindert, dass die Raumluft zu stickig wird.

Sport, Sauna und Wohlbefinden

Wer sein Immunsystem beleben und aktivieren möchte, geht regelmäßig in die Sauna, macht heiße Fußbäder und warm-kalte Wechselduschen. Sport steigert ebenso die Immunabwehr. Wer belegte Atemwege hat, dem tut ein heißes Bad mit ätherischen Ölen gut. Ausreichend Schlaf ist ebenso essentiell. Generell wirkt sich Stress beim Kampf gegen Viren negativ aus.

Hausmittel gegen Erkältungen

Wer bei den ersten Anzeichen einer Erkältung nicht sofort zum Arzt gehen möchte, der kann sich auch mit altbewährten Hausmitteln behelfen. Bei Schnupfen hilft es mit Salzwasser oder ätherischen Ölen zu inhalieren, damit sich der Schleim besser löst. Die Nase kann zusätzlich noch mit Salzwasser gespült werden, um die ausgetrockneten Schleimhäute zu befeuchten.

Bei Husten können die Beschwerden mit Zwiebelsirup gelindert werden. Einfach eine Zwiebel würfeln und sie mit Zucker oder noch besser Honig überziehen. Der sich nach einigen Stunden daraus bildende Sirup, hilft ausgezeichnet gegen Husten.

Bei Halsschmerzen ist es ratsam, mit Kamillentee zu gurgeln. Kamillentee desinfiziert den Hals und hilft bei der Heilung der entzündeten Stellen.

Wilde Wetter Welt 23. November 2017

Der Novemberwinter geht

Damit steigt die Frostgrenze allmählich auf über 3.500 m. Der Schnee in den Tälern taut wieder weg und auch auf den Bergen setzt starkes Tauwetter ein.

Noch milder wird es in den Niederungen sowie generell in mittleren Lagen zwischen 800 und 1.200 m, dort sind mit Sonne speziell am Mittwoch sogar bis zu 15 Grad möglich. Das sehr milde, in den Niederungen oft nebelig-trübe Wetter, dauert aus heutiger Sicht zumindest bis zum kommenden Samstag an.

Warmfront lässt Schneefallgrenze steigen

Eine Warmfront beendet spätestens am Dienstag überall das Winterintermezzo. Schon am Dienstagabend setzen von Tirol bis nach Niederösterreich wieder verbreitet Regen und Schneefall ein. Zunächst liegt die Schneefallgrenze noch bei 500 bis 900 m, im Laufe der Nacht steigt sie von Westen her aber allmählich auf 700 bis 1.300 m. Am längsten schneit es im Waldviertel sowie in Teilen der Obersteiermark weit herunter. Am Dienstag tagsüber zieht sich der Schnee generell in Lagen über 1.500 m zurück. Zudem wird der Regen langsam weniger, in Vorarlberg, im Tiroler Oberland sowie von Osttirol bis ins Südburgenland zeigt sich gelegentlich die Sonne.

Frostgrenze steigt gegen 3.500 m

Die kommenden Tage bis zum Wochenende verlaufen sehr mild. Verantwortlich dafür ist sehr milde Luft von der Iberischen Halbinsel, die direkt zu den Alpen strömt. Der Schnee in den Tälern schmilzt, aber auch im Gebirge setzt sich Tauwetter durch. Sogar in 3.000 Meter sind Plusgrade zu erwarten. Die Frostgrenze zieht sich speziell am Mittwoch vorübergehend auf knapp 3.500 m zurück. In sonnigen Lagen zwischen 800 und 1.200 m sind gar bis zu 15 Grad möglich. Dazu gibt es viel Sonnenschein mit höchstens dünnen Wolken.

Dauergrau in den Niederungen

In den Niederungen scheint zwar am Mittwoch ebenfalls häufig die Sonne, ab Donnerstag werden die Nebel- und Hochnebelfelder allerdings zunehmend langlebig und zäh. Mit auffrischendem Süd- bis Südostwind kann es stellenweise sogar den ganzen Tag trüb bleiben. Besonders im Donauraum, im gesamten östlichen Flachland, im Klagenfurter und Grazer Becken, im Mur- und Mürztal sowie am Bodensee hat man meist nur noch am Nachmittag kurze Chancen auf Sonne. In den übrigen Landesteilen lösen sich einzelne Frühnebelfelder hingegen bald auf. Mit 4 bis 15 Grad ist es aber überall recht mild.

Deutlich kälteres Wetter zeichnet sich aus heutiger Sicht frühestens zum kommenden Sonntag hin ab. Auch Neuschnee ist dann zumindest auf den Bergen wieder in Sicht.

Wilde Wetter Welt 16. November 2017

Turbulenter und nasser Sonntag, in der Nacht auf Montag Schnee bis in tiefe Lagen!

Am Sonntag erwartet uns bewölktes, häufig nasses und windiges Wetter. Im Flachland kann mit Böen von 70 bis 100 km/h und in windexponierten Kuppenlagen sogar mit Orkanböen gerechnet werden. Im Nachmittagsverlauf sinkt zudem die Schneefallgrenze, im Laufe der Nacht auf Montag kann es Schneeschauer bis in tiefe Lagen geben.

Nachdem es bereits heute Samstag zeitweise nass und windig war, erwartet uns morgen Sonntag weiterhin bewölktes, häufig nasses und windiges Wetter. Im Flachland kann mit Böen von 70 bis 100 km/h, örtlich auch etwas mehr gerechnet werden. In windexponierten Kuppenlagen liegen sogar Orkanböen (Böen >118 km/h) drin. Die Schneefallgrenze steigt bis morgen früh gegen 2000 Meter, im Laufe des morgigen Nachmittags sinkt sie dann mit einer Kaltfront auf 700 bis 1000 Meter. In der Nacht auf Montag kann es dann allmählich Schneeschauer bis in tiefe Lagen geben. Am Montag stellt sich eine Staulage ein, vor allem entlang der Alpen ist es häufig nass mit Schnee ab 400 bis 600 Metern. So kann zumindest in leicht erhöhten Lagen mit einer geschlossenen Schneedecke gerechnet werden, während es in den tiefsten Lagen höchstens kurzzeitig weiss werden dürfte. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter. Bis Dienstag kommen ab 1500 bis 2000 Metern 70 bis 100 Zentimeter Neuschnee dazu, was zusammen mit dem teils stürmischen Wind die Lawinengefahr erhöht. Auf 1000 Metern sind bis 50 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Im Flachland gibt es gleichzeitig etwa 30 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Wilde Wetter Welt 9. November 2017

Sinkende Schneefallgrenze am Sonntag

Mit einer Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze bis am Sonntagabend auf 800 bis 1000 Meter. In der Nacht auf Montag schneit es bis auf 600 bis 800 Meter hinunter, in den Voralpen- und Alpentälern muss mit Flocken bis in tiefste Lagen gerechnet werden.

Am Sonntag und in der Nacht auf Montag fällt im Alpenraum ergiebiger Niederschlag. Mit der einfliessenden Kaltluft sinkt die Schneefallgrenze im Norden bis am Sonntagabend auf 800 bis 1000 Meter. In der Nacht und am Montag Morgen schneit es ab 600 bis 800 Metern, in den Alpentälern sind bei entsprechender Niederschlagsintensität Flocken bis in tiefste Lagen möglich! Bis am Montagmorgen muss im Mittelland mit 15-25 Liter/Quadratmeter Regen gerechnet werden. Entlang der zentralen und östlichen Voralpen und in den Alpen gibt es 40 bis 60 Liter, im Süden fällt 50 bis 70 Liter Niederschlag. Lokal sind auch grössere Niederschlagsmengen möglich. Oberhalb von 1500 Metern fällt in den Nordalpen 20 bis 50 cm Neuschnee, in den Hochalpen beträgt die Neuschneemenge bis zu einem Meter.

Keine Chance für die Herbstdepression

Unsere Körper bekommen deswegen immer weniger Tageslicht. Viele Menschen fühlen sich im Herbst und Winter körperlich nicht in Höchstform, bei manchen Menschen sorgt der Mangel an Tageslicht aber für größere Herausforderungen.

Konzentrationsschwächen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit sowie eine depressive Stimmung sind für diese Personen die negativen Begleiterscheinungen im Herbst und Winter. In stark ausgeprägten Fällen handelt es sich um eine Herbst- oder Winterdepression. Die schlechte Stimmung und Antriebslosigkeit ist auf einen Mangel an wichtigen Botenstoffen im Körper zurückzuführen, die sich positiv auf die Stimmung auswirken. Die Produktion dieser Botenstoffe ist durch den Mangel an Tageslicht verlangsamt.

So bekämpft ihr die Herbstdepression

Das beste „Heilmittel“ gegen eine Herbst- und Winterdepression ist genügend Tageslicht. Wenn ihr aber den ganzen Tag im Büro verbringt, müssen künstliche Lichtquellen als Ersatz dienen. Eine Lichttherapie unterstützt den Körper in den dunklen und grauen Jahreszeiten. Im Beleuchtungsfachhandel sowie in diversen Elektronikgeschäften sind Speziallampen erhältlich, die eine besonders hohe Leuchtkraft haben und den Körper somit bei der „Aufnahme“ von Licht unterstützen können.

Auch Bewegung an der frischen Luft, egal ob Sport oder ein Spaziergang, ist in den Herbst- und Wintermonaten besonders wichtig. Die Bewegung regt das Immunsystem an und macht es fit. Die richtige Ausrüstung für Sport in den kälteren Jahreszeiten haben wir hier (LINK FEHLT) vorgestellt.

Wintereinbruch

Zum ersten Mal in diesem Jahr schneit es bis in viele Täler, auf den Bergen kommen große Neuschneemengen zusammen.

Der Fahrplan in den Schnee

Das milde Novemberwetter hält nicht lange durch: Am Sonntag erreicht eine Kaltfront Westösterreich und gleichzeitig bildet sich ein kräftiges Tief über der Oberen Adria. Damit sind die Zutaten für den ersten kräftigeren Wintereinbruch angerichtet.

Von Vorarlberg bis Oberkärnten setzt spätestens am Sonntagnachmittag Regen ein, der bis zum Abend immer kräftiger wird. In Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze mit ein Einfließen kältere Luft schon bis zum Abend auf rund 800 m, sonst liegt sie vorerst bei 1.300 bis 1.800 m.

Winterlicher Start in den Montag

In der Nacht auf Montag kommt die kalte Luft weiter bis ins westliche Niederösterreich und die Obersteiermark voran, gleichzeitig breitet sich der teils starke Regen allmählich bis zur Linie von St. Pölten – Graz aus. Weiter östlich regnet es wenn überhaupt nur wenig. Die Schneefallgrenze sinkt in Vorarlberg, Tirol, in den Salzburger Gebirgsgauen, im Westen der Obersteiermark und in Oberösterreich auf 600 bis 800 m, also bis in viele Täler. Auch in Innsbruck könnte es zumindest für Schneeregen reichen.

Unsicher ist die Entwicklung für Osttirol und Oberkärnten: Hier hängt die Schneefallgrenze aufgrund wärmerer Luft stark von der Intensität ab. Ausgeschlossen ist am Montag in der Früh Schneefall aber selbst in Lienz nicht. Der Montagmorgen könnte somit in vielen Regionen tiefwinterlich starten.

Halber Meter Neuschnee auf den Bergen

Viel Neuschnee gibt es jedenfalls auf den Bergen. Entlang des Tiroler Alpenhauptkamms bis zu den Karnischen Alpen sowie im Bereich der Hohen Tauern kommen verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen. In den höchsten Lagen, etwa im Bereich der Gletscher mitunter sogar noch mehr.

Am Montag selbst geht es häufig trüb und nass weiter, der Regen- und Schneefallschwerpunkt verlagert sich aber weiter nach Süden und Osten. Im Westen werden hingegen die trockenen Phasen immer länger. Schnee fällt tagsüber von West nach Ost meist oberhalb von 800 bis 1.500 m

Wilde Wetter Welt 2. November 2017

November in Zahlen: Rekorde, Daten und Fakten

Womit wir in Extremfällen rechnen müssen, sehen wir uns heute genauer an.

Große Temperaturunterschiede möglich

Die Extremwerte weisen an einzelnen Stationen in der Vergangenheit eine Spanne von 45 Grad auf. Am größten sind die Unterschiede in klassischen Südföhnregionen von der Pyhrn-Eisenwurzen in Oberösterreich bis zum Mariazellerland in der nördlichen Obersteiermark. Hier sind mit dem Föhn selbst im November noch mehr als +20 Grad möglich. Absoluter Spitzenreiter bei den Höchstwerten ist Weyer im Südosten Oberösterreichs: Hier wurden am 7.11.1997 sommerliche 26,3 Grad gemessen.

Andererseits bildet sich in den Voralpen und natürlich auch in den Alpentälern mitunter schon eine Schneedecke. In klaren Nächten mit Schneebedeckung kann es hier schon bitterkalt werden. Die größte Temperaturdifferenz zwischen Minimum und Maximum des Monats liegt in Weyer bei 44,7 Grad, denn am 23.11.1988 wurden hier schon -18,4 Grad gemessen. Es geht aber noch extremer: In St. Jakob im Defereggental in Osttirol ist der Unterschied zwischen Monatshöchst- und -tiefstwert sogar 46,6 Grad, wobei das absolute Minimum mit -27 Grad vom 24.11.1975 datiert.

Sonnenscheinmangel?

Die Nordhalbkugel der Erde wendet sich jedenfalls unweigerlich immer weiter von der Sonne ab. So werden die Tage kürzer und kürzer. Zur abnehmenden Tageslänge kommt in den Niederungen auch noch häufig Nebel, manche Täler erhalten hingegen aufgrund ihrer Ausrichtung und durch die umliegenden Berge immer weniger direktes Sonnenlicht. Besonders rar gesät ist November-Sonnenschein vom Eferdinger Becken in Oberösterreich entlang der Donau bis zum Westrand des Wienerwaldes. So wurden beispielsweise im gesamten November 2005 in Wels nur fünf Sonnenstunden gemessen, während auf den Bergen bei stabiler Hochdrucklage im Äußersten sogar über 200 Stunden möglich sind. In einem der sonnenreichsten Jahre 2011 wurden auf der Schmittenhöhe unglaubliche 263 Stunden Sonnenschein registriert.

Von Trockenheit bis Hochwasser

2011 war auch das Jahr, in dem viele Stationen des Landes im November aufgrund andauernder Trockenheit keinen oder nahezu keinen Niederschlag gemessen haben. 17 Waldbrände allein im November waren damals die Folge, mehr als in Summe in den vier vorangegangen Jahren im November. Aber das andere Extrem ist ebenfalls möglich, denn auch Hochwasser war im November schon Thema: In Erinnerung ist manchen noch das Hochwasser Anfang November 2012 in Teilen Kärntens, wo vor allem in Lavamünd große Schäden zu beklagen waren.

Novemberextreme

Womit wir in Extremfällen rechnen müssen, klären wir in diesem Blog.

Extreme Temperaturunterschiede

Bei der Suche nach dem bisher wärmsten November des Messgeschichte braucht es keinen Blick in weit zurückliegende Zeiten. Denn der November 2015 war seit mindestens 1761 der mildeste in Deutschland. Mit 7,5 Grad im Deutschlandmittel war er rund 3 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt von 1961 bis 1990. Besonders warm war es am 7 und 8. November 2015, als im Oberrheingraben Höchstwerte von bis zu 24 Grad gemessen wurden.

Ausgesprochen kalt verlief dagegen der November 1858 mit nur -0,8 Grad als Mittelwert, der kälteste November seit Aufzeichnungsbeginn. Noch nicht ganz so lange zurück liegt der Morgen des 23.11.1965, als vor allem in Norddeutschland die Temperatur besonders tief sank: beachtliche -23,4 Grad waren es in Gardelegen und selbst in Göttingen gab es klirrend kalte -22,6 Grad.

Münsterländer Schneechaos

Im Jahr 2005 versanken Teile des Münsterlandes unter einer bis zu 50 cm hohen Nassschneedecke. Am 25. und 26.11.2015 führte ein sich nur langsam verlagerndes Sturmtief im Zusammenspiel mit feuchter Polarluft zu andauernden Schneefällen. Die ungewöhnlich große Menge klebrigen und schweren Schnees sorgte für großen Schneebruch an Bäumen und Sträuchern, auch Überlandleitungen fielen dem Schnee zum Opfer. Zeitweise waren 250.000 Menschen ohne Strom.

Schwere Orkane

Ein weiteres Thema, dass im November immer aktuell wird, ist die Gefahr schwerer Sturm- und Orkantiefs. So kamen am 1. November 1570 etwa 20.000 Menschen in der sogenannten Allerheiligenflut zu Tode.

Nicht ganz so lang zurück liegt der extreme Orkan vom 13. November 1972. Das Orkantief QUIMBURGA zog in raschem Tempo über Norddeutschland und hinterließ von Niedersachsen bis in die damalige DDR eine Spur der Verwüstung. In Mittel- und Westeuropa fielen 73 Menschen dem Sturm zum Opfer, allein der Schaden in Deutschland belief sich damals auf 1,34 Milliarden DM. In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein fiel der Luftdruck binnen 10 Stunden von 995 hPa auf 955,5 hpa. Sowohl das Tempo der Abnahme als auch der erreichte Tiefstwert sind absolut außergewöhnlich.

Im Folgenden ein paar Spitzenböen von damals. Die höchsten Werte wurden aufgrund der südlichen Zugbahn nicht an der Küste, sondern im Binnenland gemessen.

Brocken 245 km/h

Celle 167 km/h (Ende des Messbereichs des Windmessers)

Osnabrück 148 km/h

Berlin-Tegel 145 km/h

Wettertipps für die Feiertage

Durchwachsene Aussichten

Hoher Luftdruck über Westeuropa steht tiefem Druck über dem Baltikum gegenüber. Allerdings fließen in einer nordwestlichen Höhenströmung abseits vom Südwesten feuchte Luftmassen in die Bundesrepublik. Der Nordosten wird zudem immer wieder von schwachen Frontensystem beeinflusst.

Am Samstag überwiegen zunächst die Wolken, zumindest gelegentlich kann sich die Sonne tagsüber aber überall zeigen. Länger sonnig ist es nur vom Oberrhein über den Schwarzwald und die Schwäbische Alb bis zum Alpenrand. Von der Ostsee bis Brandenburg lebt zunehmend frischer bis starker, an der Ostsee in Böen stürmischer Nordwestwind auf. Maximal 10 bis 17 Grad, wobei es im Oberrheingraben am mildesten wird.

Der Sonntag bringt in einem Streifen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zum Erzgebirge und nach Ost- und Südostbayern kompakte Wolken und stellenweise fällt ein wenig Regen. Ansonsten überwiegt bei trockenen Bedingungen der Sonnenschein. Der Wind spielt nur noch eine ungeordnete Rolle. Die Höchstwerte: 10 bis 17 Grad.

Am Montag, dem Reformationstag, halten sich anfangs verbreitet dichte Wolken oder Nebelfelder. Diese lockern vor allem von den Küsten bis zum Erzgebirge sowie am westlichen Alpenrand und generell in Baden-Württemberg zunehmend auf. Dazwischen bleibt der trübe Wettercharakter mit gebietsweise leichtem Regen erhalten. Von Ost nach West 8 bis 16 Grad.

Der Dienstag, Allerheiligen, bringt mit einer aufziehenden Front von Norden her unbeständiges Wetter. Im äußersten Norden fällt in der Früh bereits Regen, bis zum Abend kommt das Regenband bis in den nördlichen Mittelgebirgsraum voran. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 15 Grad, wobei es im Osten weiterhin am kühlsten bleibt.

Die freundlichste Region am ganzen verlängerten Wochenende ist jedenfalls der Südwesten des Landes. Trübsal blasen muss man aber nirgends, denn meist bleibt es zumindest trocken und somit steht einem Spaziergang und sportlichen Aktivitäten nichts im Wege!

Oktoberrückblick

Zudem machte die Sonne nahezu im gesamten Land Überstunden, im Süden schien sie teilweise um 70 Prozent länger als im Durchschnitt. Große Unterschiede gibt es beim Niederschlag zwischen einem viel zu trockenen Süden sowie überdurchschnittlich nassen Bedingungen nördlich des Alpenhauptkamms.

Lange Zeit war der Oktober von ruhigem Herbstwetter geprägt, doch das Ende hatte es in sich. Sturmtief ‚Herwart‘ zog am vergangenen Sonntag über Nordosteuropa und sorgte hierzulande für einen turbulenten Ausklang des Monats. Mit 140 km/h wurde in Enns die Spitzenböe gemessen, dies bedeutet sogar einen neuen Stationsrekord. Lebensbedrohlich wurde es auf den Bergen, zwischen Dachstein und dem Schneeberg wurden Windgeschwindigkeiten von fast 200 km/h registriert.

Der Großteil des Monats stand aber im Zeichen von beständigem Hochdruckwetter. Diese ruhigen Bedingungen schlagen sich auch in der Bilanz von Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer nieder. Mit einer positiven Abweichung von 1,5 Grad rangiert der Oktober 2017 unter den 25 wärmsten Oktober der Messgeschichte. Die relativ wärmsten Regionen waren dabei Ober- und Niederösterreich, Wien und das Burgenland. In Weitra beispielsweise endet der Monat sogar mehr als 3 Grad zu warm. Zu kalte Orte sucht man indes vergeblich: Selbst in Nauders, dem relativ gesehen kältesten Ort Österreichs, fällt der Monat noch um 0,2 Grad zu mild aus.

Trockener Süden – Nasser Norden

Niederschlag gab es im zurückliegenden Monat fast nur durch Kaltfronten, die uns von Nordwesten her erreichten. Somit ist es nicht verwunderlich, dass es in der Niederschlagsbilanz am Ende eine markante Zweiteilung im Land gibt. Jene Regionen südlich des Alpenhauptkamms schließen den Monat viel zu trocken ab, in Obervellach fielen insgesamt nur 8 Liter Regen pro Quadratmeter. Die negativen Abweichungen betragen vom Tiroler Hauptkamm über Osttirol und Kärnten bis ins Südburgenland flächendeckend 60 bis 80%. Deutlich zu nass war es hingegen in den gesamten Nordalpen sowie im angrenzenden Flachland vom Innviertel bis zum Neusiedler See. In Schoppernau kamen insgesamt 273 Liter Regen zusammen, normal sind hier 135 Liter.

Dauerbrenner Sonne

Die Sonne machte fast im ganzen Land Überstunden. Die sonnigste Region war dabei auch gleichzeitig die trockenste, also Osttirol, Kärnten und der Süden der Steiermark. In Villach schien die Sonne 222 Stunden lang, dies entspricht im Mittel mehr als 7 Stunden Sonnenschein pro Tag. Vergleichsweise trüb war es dagegen in der nördlichen Obersteiermark, rund um den Dachstein fehlen am Ende rund 10 Prozent auf eine ausgeglichene Sonnenscheinbilanz.

Lichtmangel in der dunklen Jahreszeit

Nicht nur nasskaltes Wetter, sondern auch Lichtmangel führen oftmals zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Melancholie. In schwerer Ausprägung liegt sogar eine Winterdepression vor. Das ist der Fall, wenn permanente Müdigkeit, melancholische Verstimmung und Kraftlosigkeit Dauerbegleiter in der kalten Jahreszeit sind.

Ursachen

Hauptverantwortlich für all diese unangenehmen Begleiterscheinungen sind die Hormone Melatonin und Serotonin, deren Aufbau vom Tageslicht abhängig ist. Serotonin, oft auch als Glückshormon bezeichnet, ist wesentlich für die Förderung des Wachzustandes zuständig. Dessen Produktion ist aber aufgrund der kürzeren Tageslichtphasen im Herbst und Winter eingeschränkt. Auf der anderen Seite wird das Hormon Melatonin, das in der Nacht das Einschlafen fördert, in den lichtarmen Monaten auch tagsüber vermehrt produziert.

Der Mangel an Serotonin und das Übermaß an Melatonin führen dazu, dass empfindliche Menschen sich zunehmend schlapp und schläfrig fühlen und mehr Appetit verspüren, speziell auf Süßes. Neben den Hormonen kann aber auch ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel im Blut eine gedrückte Stimmung verursachen. Hauptgrund dafür: Trifft zu wenig Sonnenlicht die Haut, produziert der Körper nicht genügend Vitamin D.

Therapiemöglichkeiten

- Lichttherapie: Dabei kommen helle Speziallampen, sogenannte Tageslichtlampen, zum Einsatz, deren künstliches Tageslicht sich besonders positiv auswirkt. Allerdings muss dieses Licht über die Augen aufgenommen werden, das verhindert die Melatonin-Ausschüttung.

- Johanniskraut und Grüntee: Johanniskraut wirkt nicht nur gegen depressive Verstimmungen, die Pflanze steigert auch die Lichtempfindlichkeit der Haut, wodurch der winterliche Lichtmangel besser ausgeglichen werden kann. Auch Grüntee wirkt positiv bei depressiven Stimmungslagen, schon zwei bis drei Tassen täglich wirken stimmungsaufhellend.

- Vitamin-D-Verabreichung: bei einem ärztlich festgestellten Vitamin-D-Mangel können entsprechende Präparate verschrieben werden.

Weitere Tipps

Wenn die Beschwerden gering sind, helfen oft schon einfache Mittel:

30- bis 60-minütige Spaziergänge bei Tageslicht bringen den Melatoninhaushalt wieder in Ordnung. Genauso den Kreislauf in Schwung bringen kalte Aufgüsse. Diese fördern auch die Durchblutung und stärken das Immunsystem. Kurze Wellness-Aufenthalte, Saunabesuche oder professionelle Massagen können ebenfalls dazu beitragen, der schlechten Stimmung keine Chance zu lassen.

Sturmtief Herwart sorgte heute für Windspitzen von 150 km/h!

Die Schweiz kam im Grossen und Ganzen mit einem blauen Auge davon, auch wenn der Wind an einigen Messstationen ebenfalls Sturm- und Orkanstärke erreichte.

Auf den Berggipfeln tobte Herwart mit Windspitzen bis knapp 150 km/h (Corvatsch). Auch in den tiefen Lagen wurden vereinzelt Windspitzen bis über 100 km/h gemessen, beispielsweise in Sils im Engadin mit 118 km/h, in Robbia/Poschiavo oder in Piotta im Nordtessin – siehe Hitliste. Im Flachland erreichten die Windböen maximal 70 bis 80 km/h, wobei der Wind im östlichen Mittelland deutlich stärker zu spüren war als im Westen. Am Abend und in der Nacht wird der Wind nun deutlich nachlassen.

Stärkste Windböen (Stand 15:00)

Sport im Herbst

Richtiges Aufwärmen

Wenn es draußen kühler wird, vergessen viele von euch, den Körper langsam an die Temperatur zu gewöhnen. Falsches Aufwärmen oder der komplette Verzicht darauf, verlangen Immunsystem und Muskeln viel ab. Manchmal leider zu viel, denn Sportverletzungen sind in der Unfallstatistik immer weit oben angesiedelt. Vielfach kommt es nur deswegen zu einer Verletzung, weil die Muskeln nicht aufgewärmt wurden. Für euch gilt also: Das Aufwärmen gehört zu eurem Training dazu.

Richtige Ausrüstung

Je nach Wetterbedingungen ist die passende Kleidung unumgänglich. Bei nassem Wetter ist ein guter Regenschutz für den Oberkörper nötig. Aber auch wasserundurchlässige Laufschuhe sind ein absolutes Muss. Denn nasse und kalte Füße sind das Letzte was ihr beim Sport braucht.

Gerade in der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter, also bei geringen Temperaturen, kommt es bei eurem Training vor allem auf die richtige Kleidung an. Am besten ist, ihr trägt mehrere Schichten übereinander, orientiert euch also an einer Zwiebel. Der Grund: Zwischen den einzelnen Kleidungsschichten bilden sich Luftpolster, die Wärme speichern.

Der Körper schwitzt also weniger. Als erste Schicht zieht ihr Funktionsunterwäsche an, die Feuchtigkeit ableitet aber auch vor Kälte schützt. Darüber folgt feuchtigkeitsabweisende Sportbekleidung. Als letzte Schicht zieht ihr eine Softshell- oder Windjacke an. Wenn es besonders kalt ist, vergesst nicht Handschuhe und Stirnband. Baumwollkleidung solltet ihr vermeiden, denn in Baumwolle schwitzt der Körper sehr stark und der Schweiß kann nicht verdunsten. Der Körper kühlt also rasch aus und ihr beginnt zu frösteln.

Sport fürs Wohlbefinden

Wenn ihr euren inneren Schweinehund also überwunden habt, dann wird euch besonders freuen, dass sich Sport immer positiv auf die Stimmung auswirkt.

Wilde Wetter Welt 26. Oktober 2017

Sturm und Schnee stehen bevor

Am Freitag sind von Unterkärnten bis ins Weinviertel noch ein paar Sonnenstunden möglich, sonst beginnt der Tag bewölkt und bis Mittag setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1.500 bis 1.300 m. Zudem frischt lebhafter, im Wiener Becken und Seewinkel auch kräftiger, West bis Nordwestwind auf. Von Osttirol bis zum Südburgenland wird es erst abends nass. Von Nord nach Süd werden 10 bis 18 Grad erreicht.

Bis zu 150 km/h und Schnee am Sonntag

Am Samstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend: In den Nordalpen zwischen dem Bregenzerwald und Mariazellerland fällt noch ein wenig Regen, oberhalb von rund 1.000 Schnee. Sonst geht es trocken und zumindest zeitweise sonnig durch den Tag, im Süden überwiegt bei lebhaftem Nordföhn sogar der Sonnenschein. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind mit stürmischen Böen am Alpenostrand steigen die Temperaturen auf 6 bis 15 Grad.

Der Sonntag verläuft zusehends nass und stürmisch. Im Norden setzt schon am Vormittag Regen ein, von Osttirol bis ins Südburgenland scheint hingegen noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag zieht die Kaltfront mit kräftigen Schauern überall durch. Die Schneefallgrenze sinkt am Abend alpennordseitig rasch auf 1.000 m ab. Der Westwind erreicht im Donauraum und im östlichen Flachland zunehmend Sturmstärke mit Böen von 90 bis 110 km/h. Im Bergland sind gar Orkanböen von 150 km/h und mehr im Bereich des Möglichen!

Teils winterlicher Montag

Am Montag wird es im ganzen Land deutlich kälter und die Schneefallgrenze sinkt weiter, alpennordseitig kann es gar bis auf 600 m hinab schneien, wobei der Schneefall nicht allzu intensiv ausfällt.

Was tun am Nationalfeiertag?

Leistungsschau und „offene Türen“

In der Wiener Innenstadt werden sich am Donnerstag wieder zahlreiche Besucher tummeln. Das Österreichische Bundesheer startet ab 09:00 Uhr in der Wiener Innenstadt mit seiner Leistungsschau. Auch in St. Veit/Glan findet heuer eine Leistungsschau statt. Ebenfalls in der Wiener Innenstadt lädt das Bundeskanzleramt ab 12 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“. Heuer steht die 300-jährige Geschichte des Hauses sowie die Epoche Barock im Fokus. Auch in in Innsbruck wartet das Landhaus auf viele Besucher.

Gratis oder ermäßigt Kultur genießen

Wer den Nationalfeiertag lieber dem Kulturgenuss widmet, hat gute Karten. Österreichweit ermöglichen viele Museen den Besuchern gratis oder ermäßigten Eintritt auf Dauer- und Sonderausstellungen.

Sportlich am Nationalfeiertag

In ganz Österreich finden zahlreiche Wanderveranstaltungen statt. Wer es noch sportlicher mag, nutzt den Nationalfeiertag für einen Lauf bei wunderschönem Herbstwetter, bevor in den nachfolgenden Tagen ein Wintereinbruch droht.

Kalter oder warmer Winter?

Wintereinbruch in der Nacht auf Montag

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze zum ersten Mal in diesem Jahr auf rund 400 m, das heißt in vielen Tälern wird es weiß. Selbst in Landeshauptstädten wie Innsbruck, Salzburg oder Klagenfurt muss man mit Schneefall rechnen. Länger liegen bleiben wir dieser Schnee in den Tälern aber noch nicht.

Warmer oder kalter Winter?

Ein Indiz für den kommenden Winter sind diese Schneefälle und auch der bisherige Novemberverlauf aber nicht. Der kommende Winter, also die Monate Dezember, Jänner und Februar, fallen laut den aktuellsten Berechnungen der NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration, USA) deutlich milder aus als im langjährigen Schnitt. Allerdings soll es mehr Niederschlag geben als im Mittel. Das wiederum kann ein Indiz sein, dass auf den Bergen einiges an Schnee fällt.

Nicht viel anders sehen das derzeit die europäischen Kollegen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent wird der kommende Winter wärmer als üblich. Ein zu kalter Winter steht uns nur mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich unter 20 Prozent ins Haus.

Erwähnen muss man allerdings, dass ein eher milder Winter gerade in den Bergen sehr schneereich sein kann. Der Grund dafür liegt darin, dass milde Luft häufiger vom Atlantik kommt und viel Feuchtigkeit im Gepäck hat, die sich an den Bergen staut und ausschneit. Ein sehr kalter Winter bedeutet hingegen oft kalte, trockene Kontinentalluft und nur unergiebige Schneefälle.

Vorsicht bei Saisonprognosen

Wie bei jeder Saisonprognose gilt aber, dass sie nur sehr vage sind und sich noch grundlegend ändern können. Sicher sind derartige Ausblicke jedenfalls nicht und sollten höchstens als grobe Orientierung dienen.

Gesund und fit durch den Herbst

Gerade in der Übergangsjahreszeit machen es einem die häufigen Wetterwechsel schwer, zur richtigen Garderobe zu greifen. Die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht erschweren die Wahl der richtigen Kleidung noch weiter. Wer sich also nicht nach dem Zwiebelschalenprinzip kleidet, damit er tagsüber ein paar Schichten ablegen kann, bekommt zunehmend ein Problem. Die Sonne hat nämlich noch genug Kraft hat und ihr kommt leicht ins Schwitzen. Wer allerdings zu viele Kleidungsstücke ablegt, wird rasch vom kühlen Wind überrascht und die Erkältungsgefahr steigt.

Nasskalte Witterung besonders gefährlich

Die Gefahr den Körper zu unterkühlen und damit das Immunsystem zu schwächen, ist besonders bei nass-kalter, windiger Witterung hoch.

- Bei tiefen Temperaturen neigt der Körper dazu auszukühlen.

- Wird Kleidung oder die Haut nass, verdunstet das Wasser. Dabei entzieht es der Haut Wärme und kühlt diese zusätzlich.

Ansteckungsgefahr

Gerade in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen kann die Virenlast sehr hoch werden. Besonders viele Viren lauern auf Türschnallen oder Liftknöpfen. Ist das Immunsystem bereits geschwächt, kommt es zum Ausbruch von Erkältungen bis hin zu grippalen Infekten oder gar der Grippe. Um dem vorzubeugen, ist regelmäßiges Händewaschen Pflicht.

Was schwächt unser Immunsystem?

- Kälte: Kühlt der Körper aus, ist er empfindlicher gegenüber Viren. Bitte also immer genug anziehen!

- Schlafmangel: Schlafen sie weniger als sieben Stunden pro Nacht, ist ihr Risiko zu erkranken um das Dreifache erhöht.

- Stress: Stress greift die Abwehrkräfte an. Das Einlegen von Pausen hilft, auch so manches gelassener hinzunehmen.

- Bewegungsmangel: Zu wenig Freizeit an der Natur schwächt uns. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag sollten wir an der frischen Luft verbringen und/oder joggen oder schwimmen.

- Falsche Ernährung: Nicht nur das falsche Essen, auch zu wenig Essen schwächt unsere Abwehrkräfte. Um einem Vitaminmangel vorzubeugen, empfehlen sich einige Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Aber auch Vollkornprodukte, Eiweiß und gesunde Fette sollen täglich auf dem Speiseplan stehen.

Stärkung des Immunsystems

Kurz zusammengefasst sollte man auf Folgendes achten:

- Vitaminreiche Nahrung

- Sport (einmal pro Tag außer Atem kommen wirkt Wunder)

- Frischluft (Spaziergänge im Wald helfen)

- Psychisches Wohlbefinden (kein Stress!)

- Ausreichend Schlaf (mindestens sieben Stunden)

- Menschenansammlungen meiden (Infektionsgefahr!)

- Bei ersten Anzeichen einer Erkältung auf Sport verzichten

Saunieren – aber richtig!

Richtiges Saunieren wirkt sich positiv auf eure Gesundheit aus. Hier haben wir euch schon darüber informiert. Damit ihr die positive Wirkung der Sauna optimal für euch nutzen zu könnt, haben wir im Folgenden 13 Regeln aufgestellt.

Allgemeine Regeln:

- Der erste Saunagang sollte zwischen 8 und 12 Minuten dauern. Ihr solltet immer darauf achten, dass sich euer gesamter Körper auf dem Handtuch befindet. Anfänger sollten die Bänke der unteren oder mittleren Reihe wählen, da es auf den oberen Bänken am Heißesten wird.

- Besucherinnen und Besucher wollen in der Sauna entspannen. Verhaltet euch also ruhig, um andere Personen nicht zu stören.

- Eine Massage zwischen den Saunagängen oder auch als Abschluss des Aufenthalts kann zusätzlich entspannend wirken.

- Wiederholt den Saunagang zwei oder dreimal.

Vor dem Besuch der Sauna:

- Besucht keine Sauna,, wenn ihr gerade gegessen oder einen vollkommenen leeren Magen habt. Der Saunagang ist sonst für den Körper sehr anstrengend.

- Hygiene ist Pflicht, deswegen duscht euch vor dem Saunabesuch ab. So entfernt ihr auch den störenden Fettfilm auf der Haut.

- Warme Fußbäder fördern das Schwitzen und sind vor und nach dem Saunagang empfehlenswert.

Beim Saunieren:

- In vielen Saunen ist es üblich einen Aufguss durchzuführen. Nach 5 bis 10 Minuten des Vorschwitzens folgt der Aufguss als Höhepunkt und danach noch 1 bis 2 Minuten des Nachschwitzens. Während des Aufgusses sollte die Sauna weder verlassen noch betreten werden.

- Nach dem Aufguss könnt ihr euch noch für zwei bis drei Minuten aufrecht hinsetzen, um Schwindel oder sogar Ohnmacht zu vermeiden.

Nach dem Saunagang:

- Zuerst solltet ihr eine Dusche nehmen um den Körper zu reinigen.

- Danach folgt ein Kneippguss! Achtet hierbei darauf, dass immer vom herzfernen zum herznahen Bereich abgekühlt wird.

- Nach dem Saunagang bewegt euch an der frischen Luft oder zieht euch in einen Ruheraum zurück.

- Trinkt nach dem Saunieren vitalisierende Säfte, Tee oder Wasser, um euren Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen.

Wilde Wetter Welt 19. Oktober 2017

So wichtig ist ein starkes Immunsystem im Herbst

Kälte, Schlafmangel, Stress, Bewegungsmangel und falsche Ernährung schwächen unser Immunsystem und machen uns anfälliger für Erkältungen und andere Krankheiten. Um dem entgegenzuwirken und vorbeugend zu handeln, spielen Sport und Ernährung eine wichtige Rolle.

Sport im Herbst

Die sportliche Betätigung soll auch im Herbst und Winter nicht zu kurz kommen. Sport regt nicht nur das Immunsystem an, sondern wirkt sich auch positiv auf die Stimmung aus. Daraus folgt: Wenn ihr euch regelmäßig an der frischen Luft bewegt, profitiert ihr davon. Denn euer Immunsystem wird während der Bewegung gereizt. In weiterer Folge können die Immunzellen besser arbeiten und die Gefahr eine Verkühlung zu bekommen, nimmt ab.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich Sport bei schlechtem Wetter auch positiv auf die Stimmung auswirkt. Nach dem Spazierengehen, Radfahren oder Joggen fühlt ihr euch körperlich fitter und seid auch besser gelaunt. Eine halbe Stunde pro Tag solltet ihr an der frischen Luft verbringen und euch bewegen.

Herbstliche Energielieferanten

Auch durch eure Ernährung tragt ihr dazu bei, das Immunsystem im Herbst und Winter zu stärken. Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung ist dabei besonders wichtig. Dafür bietet sich besonders das Essen nach dem “Regenbogenprinzip” an. Das bedeutet, möglichst viele verschiedene, bunte Obst- und Gemüsesorten kombiniert zu essen. Versucht auch im Herbst und Winter auf möglichst saisonale und frische Lebensmittel zurückzugreifen.

Durch die falsche Ernährung und auch zu wenig Essen ist das menschliche Immunsystem geschwächt. Um einem Vitaminmangel vorzubeugen, empfiehlt die wetter.tv-Redaktion einige Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Aber auch Vollkornprodukte, Eiweiß und gesunde Fette sollten täglich auf dem Speiseplan stehen.

Stärkung des Immunsystems

Kurz zusammengefasst sollte man auf Folgendes achten:

- Vitaminreiche Nahrung

- Sport (einmal pro Tag außer Atem kommen wirkt Wunder)

- Frischluft (Spaziergänge im Wald helfen)

- Psychisches Wohlbefinden (kein Stress!)

- Ausreichend Schlaf (mindestens sieben Stunden)

- Menschenansammlungen meiden (Infektionsgefahr!)

- Bei ersten Anzeichen einer Erkältung auf Sport verzichten

OPHELIA zog über Irland

Ein äußerst seltenes Ereignis

Der ehemalige Hurrikan ‚OPHELIA‘ zog am Montag als außertropisches Tiefdrucksystem über Irland. Neben schweren Sturmschäden sorgte der hohe Wellengang im Küstenbereich für zahlreiche Probleme. Das öffentliche Leben kam auf der gesamten Insel nahezu zum Stillstand.

Die Windgeschwindigkeiten erreichten verbreitet mehr als 130 km/h, lokal, vor allem im Küstenumfeld, wurden aber noch wesentlich stärkere Orkanböen gemessen. Aber auch am Flughafen von Dublin erreichte der Orkan noch eine Stärke von rund 140 km/h.

Hier eine Auflistung der stärksten Böen:

Fastnet Lighthouse 191 km/h

Roches Point 156 km/h

Kinsale Platform 141 km/h

Mittlerweile zog der Sturm weiter nach Norden und sorgte vor allem im Norden Großbritanniens und Schottlands für Sturmböen und Starkregen.

Hitze und Schnee – Rekorde im Oktober

Späte Hitze und frühe Eiseskälte

Anfang Oktober gab es tatsächlich schon Tage mit über 30 Grad: In Österreich stieg die Temperatur in Eisenstadt (Burgenland) am 1.10.1956 auf erstaunliche 30,1 Grad, in Deutschlandsberg (Steiermark) wurden am 5.10.1983 genau 30 Grad erreicht. In Deutschland wurden nur 2 Tage zuvor in Freiburg (Baden-Württemberg) sogar 30,8 Grad gemessen. Weitere Orte mit Rekordwerten knapp über 30 Grad sind Aachen (Nordrhein-Westfalen) und Lahr (Baden-Württemberg).

Im Oktober kann es allerdings auch schon klirrend kalt werden: In Österreich fror man etwa in Sankt Jakob im Defereggen (Osttirol) am 29.10.1997 bei -14,2 Grad und in Sankt Michael im Lungau (Salzburg) am 25.10.2003 bei -13,4 Grad. Selbst in Wien gab es Ende Oktober 1920 -9,1 Grad. In Deutschland wurden am 25.10.2003 in Oberstdorf (Bayern) -12,7 Grad gemessen, auch in Hof und Cottbus wurde die -10-Grad-Marke im Oktober schon unterboten.

Oktoberschnee

Im 2. Herbstmonat kann es durchaus passieren, dass die bunten Blätter sogar im Flachland vorübergehend verschwinden. In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz ging der Oktober zuletzt im Jahr 2012 winterlich zu Ende. Am Morgen des 29. lagen in Wien, Graz und Innsbruck bis zu 3, in Salzburg sogar 6 cm Schnee. Weiß war es auch in München und Stuttgart mit 3 cm Neuschnee, in Zürich wurden 6 cm und in Bern sogar bis zu 11 cm registriert. Aber es kann auch schon deutlich früher weiß werden: Erst letztes Jahr lag bereits am 14. Oktober in Teilen Mitteldeutschlands Schnee, z.B. wurden in Erfurt 4 cm gemessen. Und Schneeflocken konnte man in Berlin im Jahr 1998 schon am 3. Oktober bewundern.

Herbststurm

Im Oktober beginnt allmählich die Saison der im Winterhalbjahr gehäuft auftretenden Sturmtiefs. In den Südföhnregionen der Alpen kommt es außerdem gerade im Oktober und November häufig zu Föhnsturm. In Innsbruck wurde am 21.10.2014 Föhn mit Orkanböen bis zu 122 km/h registriert. Noch stürmischer war es in Österreich in Wolfsegg (Oberösterreich) mit 127 km/h am 28.10.1998. In Deutschland wurden die stärksten Sturmböen erwartungsgemäß an der Nordsee registriert: In St. Peter-Ording gab es am 28.10.2013 sogar bis zu 172 km/h, in List/Sylt am 17.10.1967 159 km/h (beide Schleswig-Holstein). In Süddeutschland wurden in Stötten auf der Schwäbischen Alb am 27.10.2002 beachtliche 134 km/h gemessen.

OPHELIA trifft auf Irland

Man muss dadurch auf der gesamten Insel mit Orkanböen rechnen, im Süden der Insel werden sogar Windspitzen von teils über 150 km/h befürchtet.

Der ehemalige Hurrikan ‚OPHELIA‘ trifft derzeit (Montagmittag) als außertropisches Tiefdrucksystem auf Irland. Damit drohen verbreitet Windgeschwindigkeiten von 130 bis 150 km/h, direkt an der Südküste sowie in den küstennahen Mittelgebirgen sind sogar Böen von mehr als 180 km/h nicht ausgeschlossen. Der Kern des Tiefs zieht entlang der irischen Westküste nach Norden, wodurch sich die Auswirkungen verstärken. Die stärksten Böen treten bei so einem Tief immer im Hauptwindfeld östlich des Tiefzentrums auf, dieses überquert Irland im aktuellen Fall mit voller Kraft, selbst die oft leicht windgeschützte Hauptstadt Dublin muss sich auf Orkanböen einstellen.

Die Auswirkungen auf die Insel sind jedenfalls markant. Neben schweren Sturmschäden droht extrem hoher Wellengang an den Küsten, der zu Überflutungen führen kann. Hinzu kommt teils starker, mitunter sogar gewittriger Regen. Der letzte derart starke Sturm in Irland ist bereits mehr als 50 Jahre her: Im September 1961 traf der Ex-Hurrikan „Debbie“ die Insel und richtete verbreitet große Schäden an.

In der Nacht auf Montag schwächt sich der Sturm auf seinem Weg nach Norden weiter ab, aber auch in Schottland muss man noch mit schweren Sturmböen rechnen.

Leuchtende Weinberge im Herbst

Pflanzenbegleitstoffe bringen Farben ans Licht

Im Herbst beginnen sich Laubgewächse zu verfärben, da durch weniger Sonneneinstrahlung die Produktion des grünen Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll zurückgeht. Um den Farbstoff über den Winter nicht zu verlieren, entzieht ihn die Pflanze den Blättern.

Das Resultat: Andere Farbstoffe kommen zum Vorschein. Beim Wein sind sämtliche Farben von Gelb über Orange bis zum tiefen Rot und sogar Lila- und Violett-Töne möglich. So kann es in einem Weinberg, wo eine Vielzahl von Rebstöcken vereint ist, zu einer wahren Farbenvielfalt kommen.

Sonne bringt Farben zum Leuchten und sorgt für gute Stimmung

Schon bei trübem Wetter sind die Farben ein Blickfang. Doch so richtig zur Geltung kommt die Verfärbung des Weinberges erst, wenn direktes Sonnenlicht hinzukommt. Speziell die gelb-rötlichen Strahlen der tief stehenden Herbstsonne am mittleren und späteren Nachmittag lassen die Farben des Weinberges intensiv wirken und diesen richtiggehend leuchten.

Die so ins rechte Licht gesetzten warmen Gelb-, Gold- und Rottöne schaffen eine angenehme Atmosphäre, sorgen oft für gute Stimmung und wirken aktiv und belebend. So lassen sich die negativen Begleiterscheinungen des Herbstes wie Müdigkeit und Antriebslosigkeit gut bekämpfen.

Ein Ausflug in eine Weinberggegend zu dieser Jahreszeit ist bei entsprechendem Wetter also zu empfehlen, um die für den Herbst ebenso typischen tristen, nebelgrauen Tage gut zu kompensieren.

Heiztipps für die kalte Jahreszeit

Raumtemperatur dem Zimmer anpassen

Grundsätzlich sollte die Raumtemperatur in Wohnräumen 20 bis 22 Grad betragen. In Schlafzimmern reichen bereits 17 Grad aus um gut schlafen zu können. Räume, die nicht so häufig gebraucht werden, wie etwa ein Abstellraum oder auch die Küche, können niedriger beheizt werden. Dadurch lassen sich unnötige Heizkosten vermeiden. Jedes Grad weniger in der Wohnung spart rund sechs Prozent Heizenergie.

Stoß- statt Dauerlüften