Tief OLAF bringt ein wenig Schnee

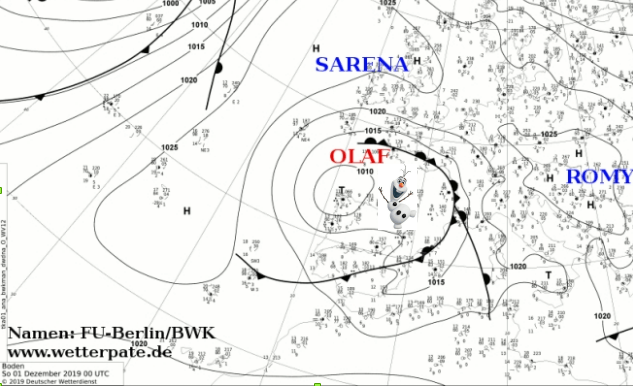

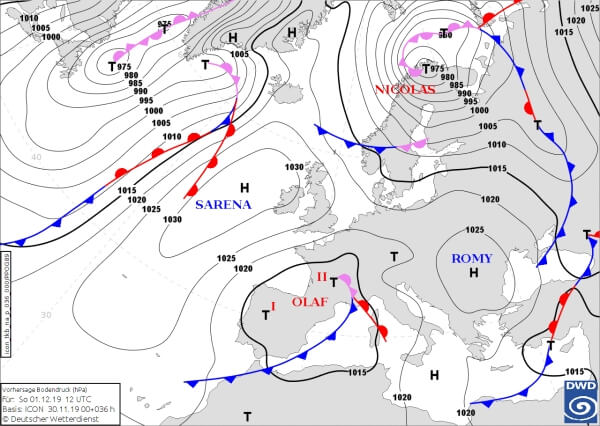

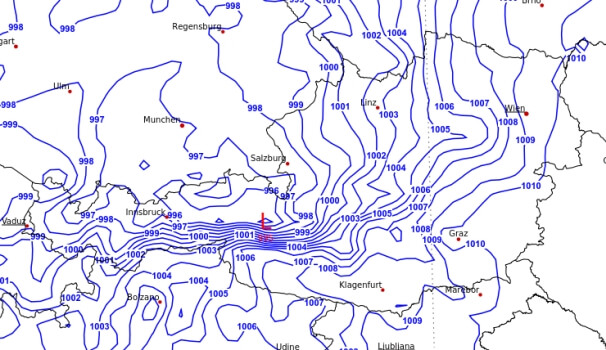

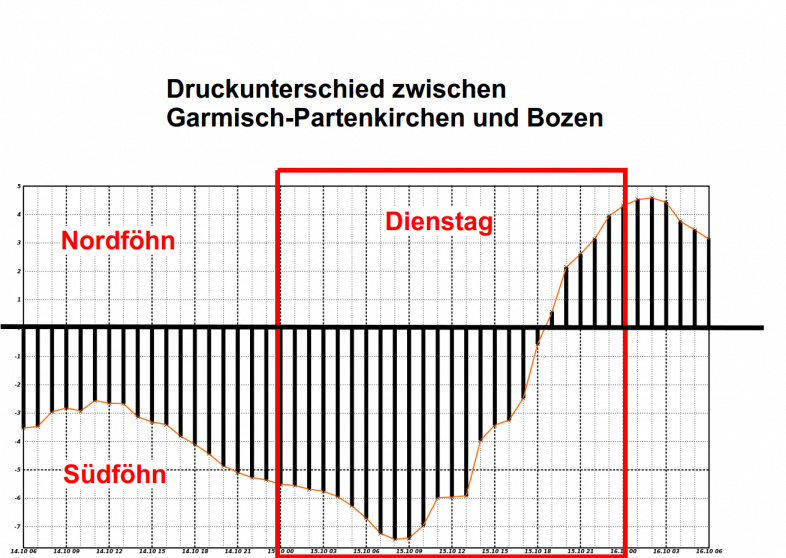

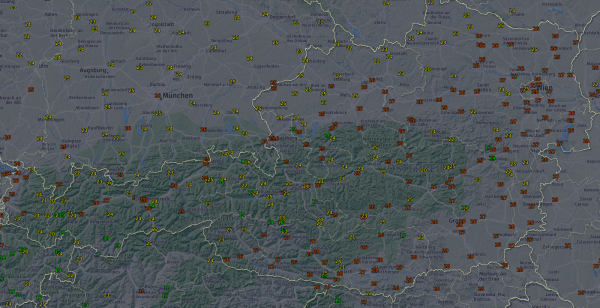

Der Alpenraum liegt am ersten Adventssonntag zwischen Hoch ROMY über Osteuropa und Tief OLAF über Frankreich. Die daraus resultierende Südströmung sorgt in den Nordalpen vorübergehend für Südföhn, so wurden etwa in Ellbögen im Wipptal bereits Sturmböen bis 77 km/h gemessen. Noch stärker macht sich der Wind auf den Bergen bemerkbar, wie etwa am Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen mit 126 km/h.

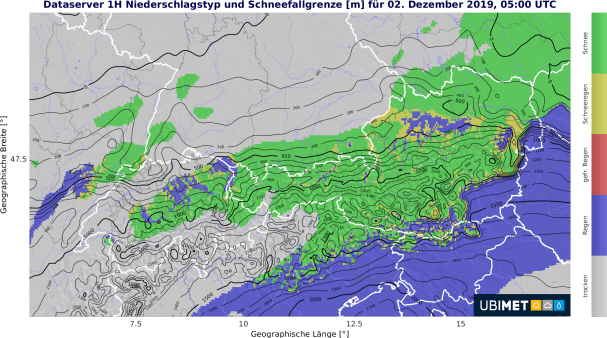

Gegen Abend verdichten sich die Wolken im gesamten Land und am Abend setzt von Vorarlberg bis Oberkärnten leichter Regen und Schneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen den Tallagen in Osttirol und etwa 1000 m in Vorarlberg.

Regen und Schneefall

In der Nacht auf Montag greift das Niederschlagsgebiet nach und nach auf das gesamte Land über, dabei sinkt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite allmählich gegen 300 m ab. Die Niederschlagsmengen bleiben überall gering, nur im südlichen Kärnten sind Summen um 10 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Im Süden pendelt die Schneefallgrenze allerdings zwischen manchen Tallagen in Oberkärnten und etwa 1200 m nach Südosten zu.

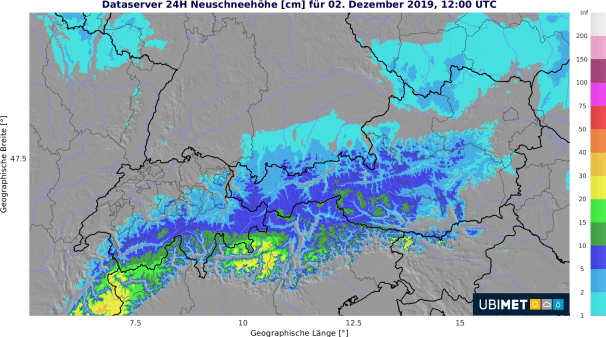

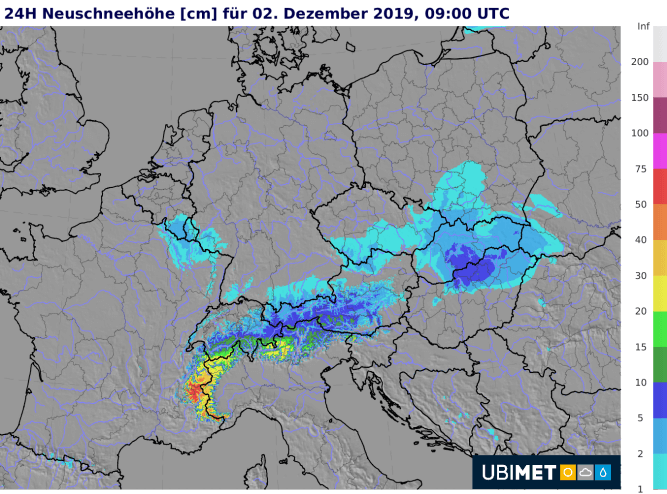

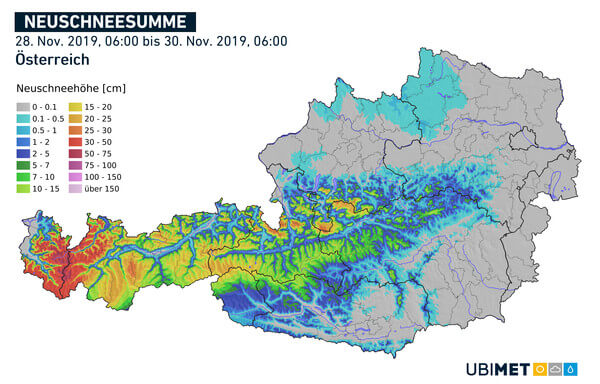

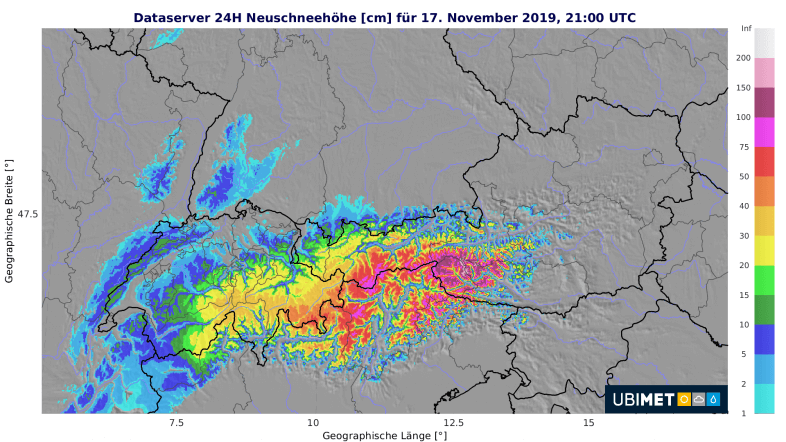

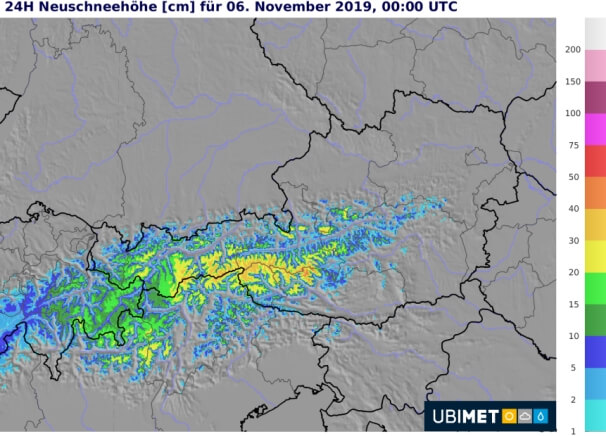

Am Montagmorgen geht der Regen auch im östlichen Flachland vorübergehend in Schneeregen oder Nassschnee über, somit kündigen sich hier die ersten Flocken der Saison an. Schneeakkumulation ist allerdings nicht zu erwarten und auch im Bergland bleiben die Mengen gering. Nennenswerte Neuschneemengen um 10 cm sind am ehesten in höheren Lagen von den Ötztaler Alpen bis zu den Karawanken in Sicht. Am späten Montagvormittag geht der Regen voraussichtlich auch im äußersten Südosten kurzzeitig in Schneeregen über, aus Nordwesten macht sich am Nachmittag aber rasch Hochdruckeinfluss bemerkbar und Regen und Schneefall klingen weitgehend ab.

Hochdruckeinfluss ab Dienstag

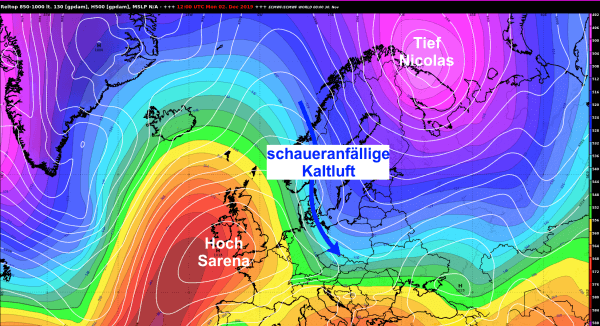

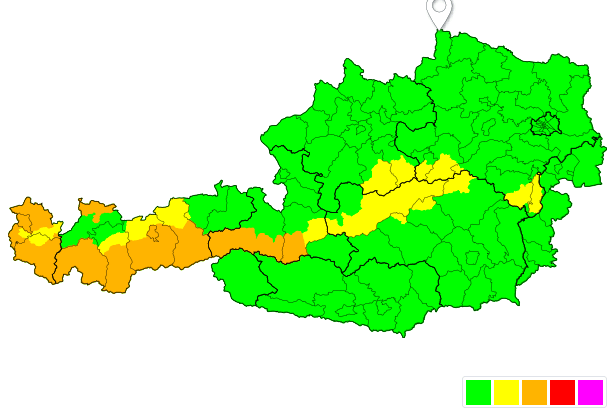

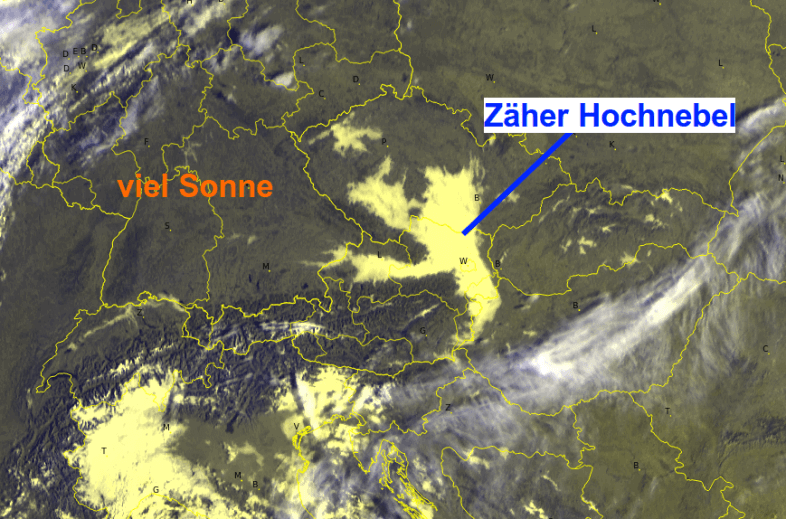

Am Dienstag gerät der Alpenraum unter den Einfluss von Hoch SARENA, lediglich in den Nordalpen vom Salzkammergut bis zum Semmering gehen bis Dienstagvormittag noch vereinzelte Schneeschauer nieder. Sonst bleibt es meist trocken und besonders im Süden und Westen scheint oft die Sonne.

Sonne und Frost

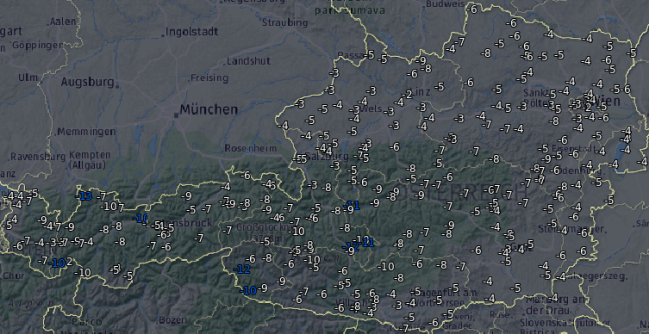

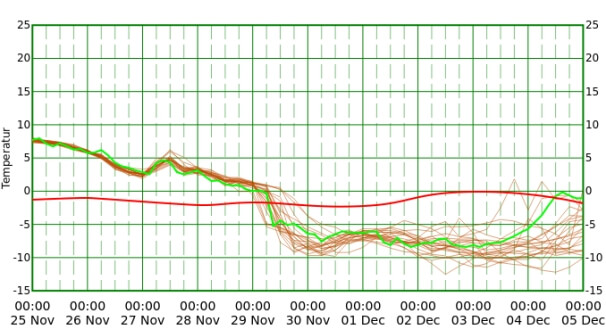

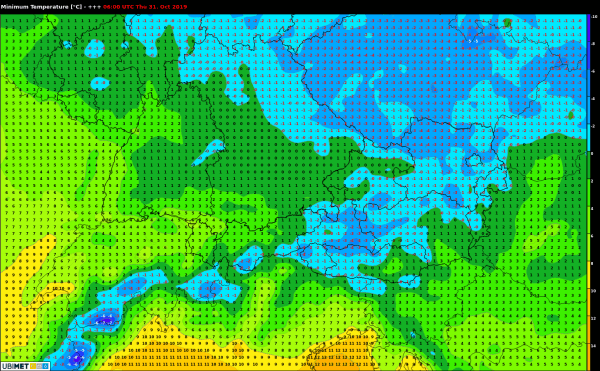

Dienstagnacht gibt es im gesamten Land Frost, selbst im Donauraum und im östlichen Flachland zeichnen sich am Mittwoch Frühtemperaturen zwischen -6 und -2 Grad ab. In höheren Tallagen der Alpen ist auch mit strengem Frost unter -10 Grad zu rechnen. Untertags dominiert dann aber verbreitet der Sonnenschein, lediglich am Bodensee und im Klagenfurter Becken hält sich zeitweise Hochnebel.

Titelbild © Adobe Stock

1. Advent: Etwas Schnee im Südwesten

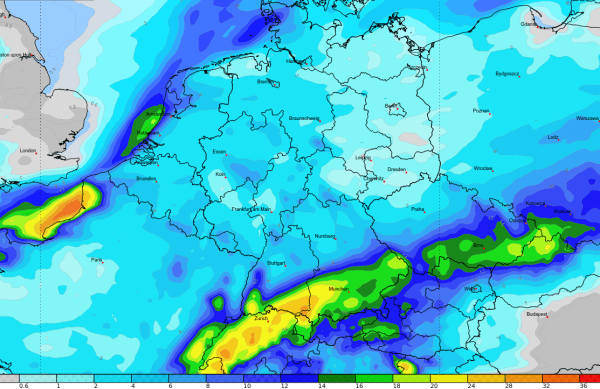

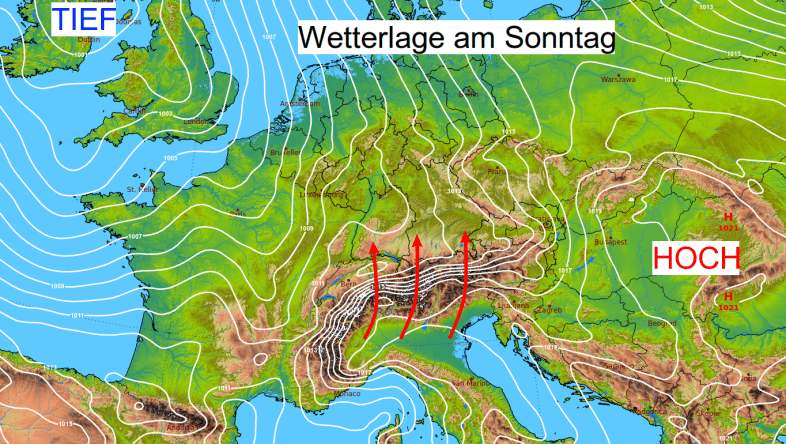

Zwischenhoch ROMY sorgt am Samstag für zunehmend freundliches Wetter, nur mehr vereinzelt ziehen noch schwache und kurze Schauer durch. Allerdings zieht Tief OLAF bis zum Sonntag vom Atlantik nach Südwesteuropa und spaltete sich dort in mehrere Teiltiefs auf.

Dabei nähert sich ein Randtief am Sonntag dem Südwesten von Deutschland an.

Etwas Schnee zum 1. Advent

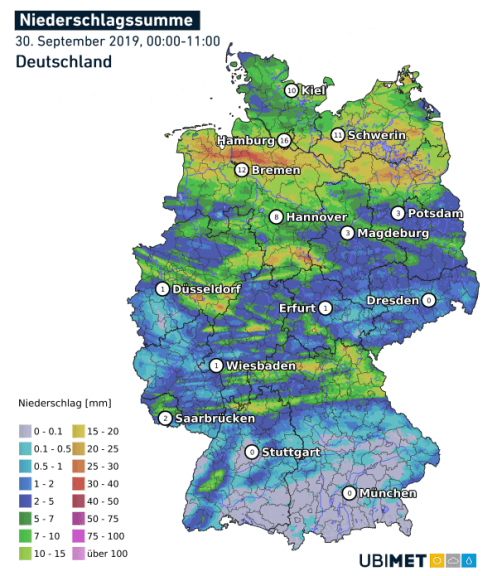

Der Sonntag startet im Südwesten bereits mit dichten Wolken und am Vormittag setzt im Saarland und im Südwesten Regen ein. Besonders in Oberschwaben und im Bereich der Alb besteht dabei Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen etwa bis auf die Linie Eifel-Fränkische Alb aus und die Schneefallgrenze sinkt von Norden her auf 700 bis 300 m ab.

Die Niederschlagsmengen fallen meist gering aus, sodass sich in den betroffenen Regionen oftmals nur eine hauchdünne Schneedecke ausbildet. Etwas mehr Schnee kann in höheren Lagen der Eifel, vom Hunsrück sowie in der Nacht dann auch am Alpenrand fallen. Streckenweise kann es hier also zu winterlichen Straßenverhältnisse kommen. In der Nacht zieht der leichte Schneefall dann in Richtung Alpenrand ab.

Am Montag Schneeschauer im Osten

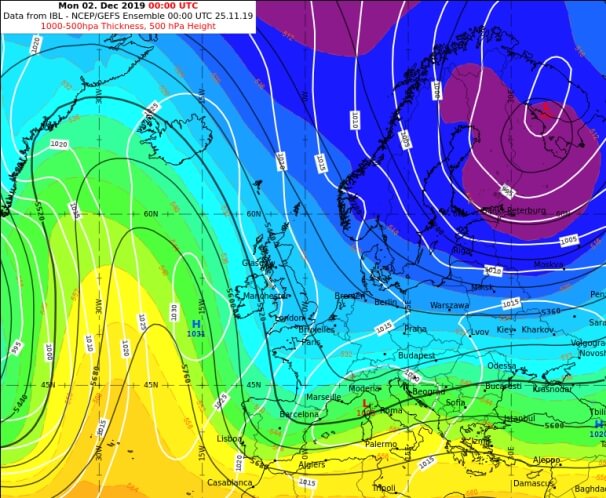

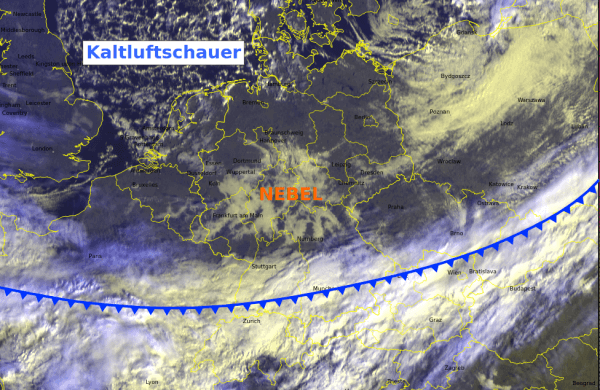

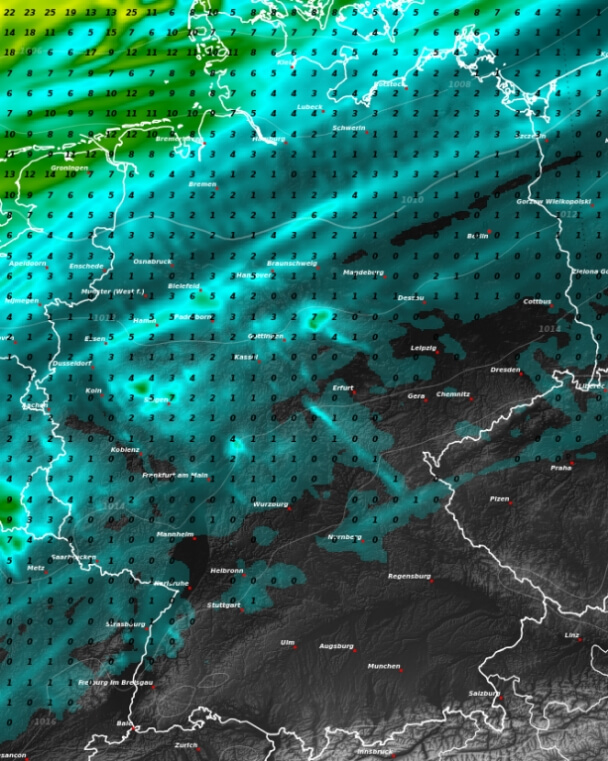

Am Montag klingt der leichte Schneefall an den Alpen rasch ab und Deutschland liegt zwischen Hoch SARENA über Westeuropa und Tief NICOLAS am Nordkap in einer kalten Nordströmung.

Dabei ist die polare Kaltluft vor allem im Osten auch schaueranfällige. Somit sind besonders in Brandenburg, Berlin und Sachsen einzelne Schneeregen- und Schneeschauer zu erwarten. In weiterer Folöge setzt sich dann SARENA durch und über Deutschland bildet sich eine kräftige Inversionswetterlage auf. Vor allem in der Südhälfte bleibt es dann in den Niederungen kalt und nebelanfällig, auf den Mittelgebirgen wird es bis zur Wochenmitte hingegen markant milder.

Titelbild: Adobe Stock

Die Gesichter des Schnees – Teil 2

Nicht nur wir werden alt, sondern auch der Schnee. Im ersten Teil (Link einfügen) unserer Serie ging es um die Entstehung des Schnees und wie die verschiedenen Entstehungsarten genannt werden. Heute sehen wir uns die Bezeichnungen nach dem Alter genauer an:

Neuschnee

Neuschnee ist in seiner Kristallform noch klar erkennbar. Im Wintersportbereich wird meist von Neuschnee gesprochen, wenn er weniger als drei Tage alt ist. In der Meteorologie wird jene Menge als Neuschnee bezeichnet, die bei der Messung (meist frühmorgens) in den letzten 24 Stunden gefallen ist.

Wildschnee

Als Wildschnee wird ein sehr lockerer, pulvriger Neuschnee bezeichnet.

Altschnee

Altschnee ist älter als drei Tage und hat bereits viel von seiner ursprünglichen Kristallform eingebüßt.

Harsch

Harsch ist Altschnee, bei dem die oberste Schicht durch Antauen und erneutes Gefrieren zu einer festen Kruste geworden ist. Der Schnee darunter bleibt pulverig. Oberflächlich durchweichter und wieder durchfrorener Schnee wird als Bruchharsch bezeichnet, während sich Windharsch bei feuchtem Wind als Kruste auf dem Altschnee bildet.

Schwimmschnee

Schwimmschnee ist eine besondere Form von Altschnee. Er entsteht, wenn eine Schneedecke einen Temperaturgradienten von mehr als 0,25°C pro cm aufweist und die Kristalle des Altschnees eine charakteristische Kelchform annehmen. Schwimmschnee rieselt aus der Hand ähnlich wie Zucker und ist aufgrund seiner sehr schlechten Verbundeigenschaften ein wesentlicher Faktor bei der Bildung von Schneebrettern.

Büßerschnee

Büßerschnee ist eine weitere spezielle Form von Altschnee. Er besteht aus einem Feld von spitzen Säulen, welche in Richtung der stärksten Sonneneinstrahlung zeigen. In den Alpen ist dies nur an Südhängen möglich, die einzelnen Schneesäulen können hier meist nur 10 bis 20 cm hoch werden. In den Hochgebirgen der Tropen und Subtropen sind dagegen Höhen von bis zu 6 m oder noch mehr möglich, da die Sonneneinstrahlung dort stärker und steiler ist. Die Säulen entstehen, wenn der Schnee durch geringe Unterschiede in Farbe, Härte oder Form unterschiedlich stark schmilzt oder sublimiert.

Firn

Firn ist durch wiederholte Schmelz- und Gefriervorgänge verdichteter Schnee, der mindestens ein Alter von einem Jahr aufweist. Mit einer Dichte von 400 bis 800 g/m³ ist er bereits rund vier Mal schwerer als gebundener Neuschnee. Aus Firnschnee kann bei weiterer Verdichtung mit der Zeit Gletschereis entstehen.

Im letzten Teil unserer Serie beschäftigen wir uns mit dem Feuchtigkeitsgehalt des Schnees. Je nach Feuchtigkeitsgehalt ändert sich nämlich auch das Erscheinungsbild des Schnees.

Titelbild: Adobe Stock

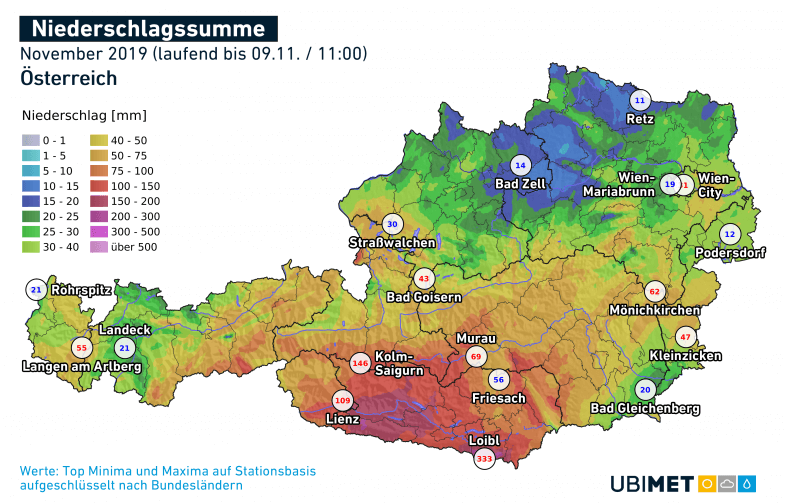

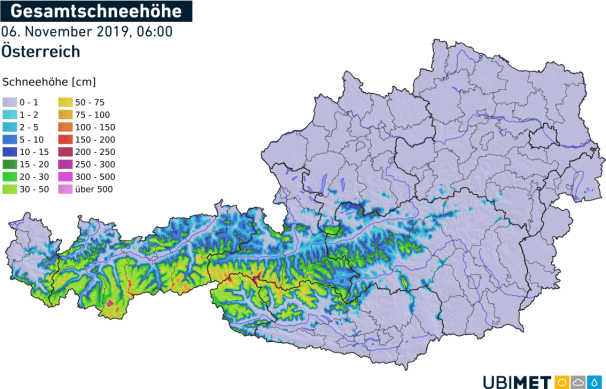

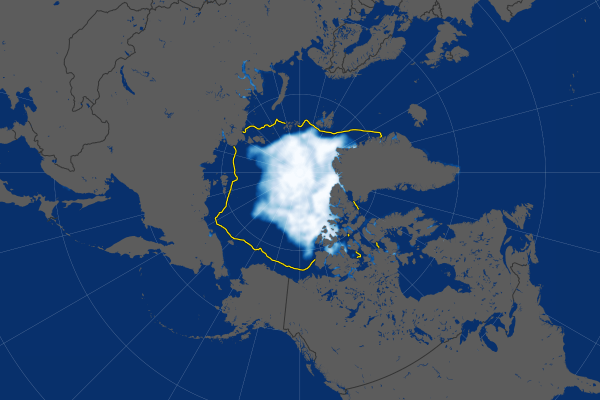

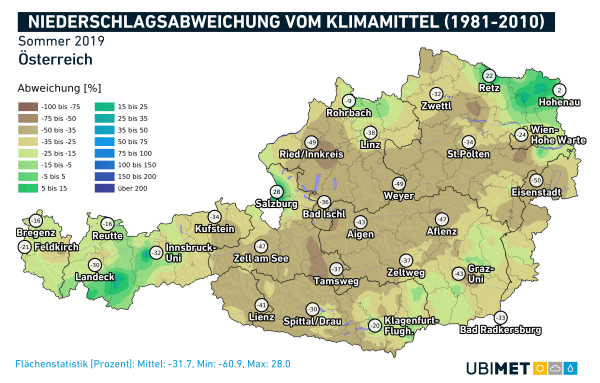

Novemberrückblick

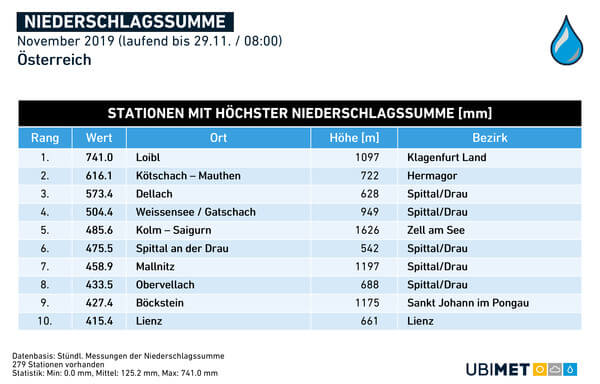

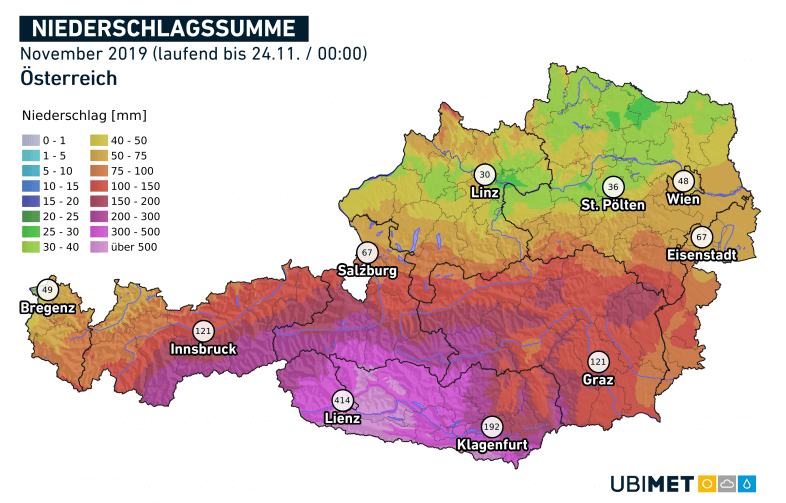

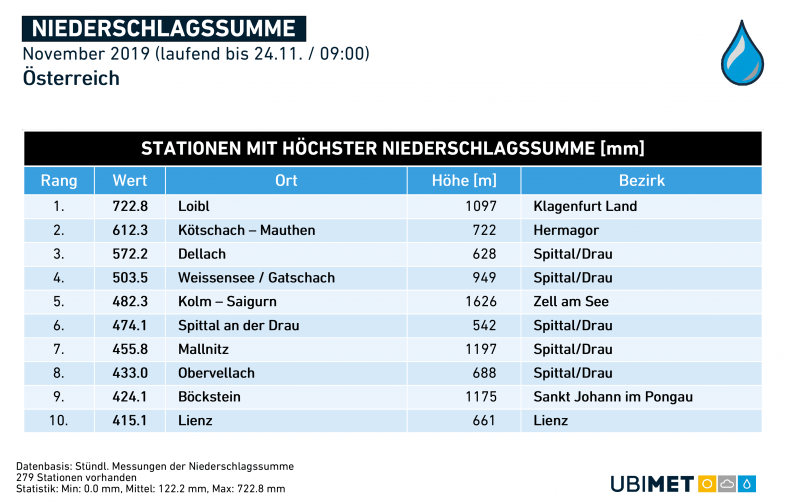

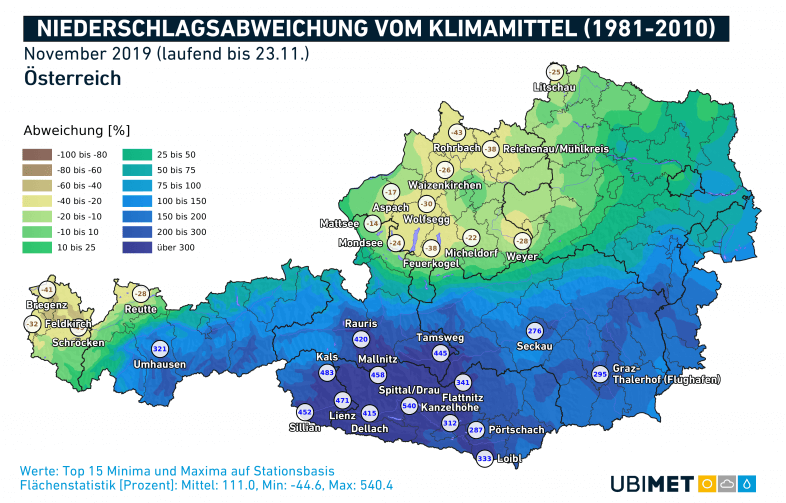

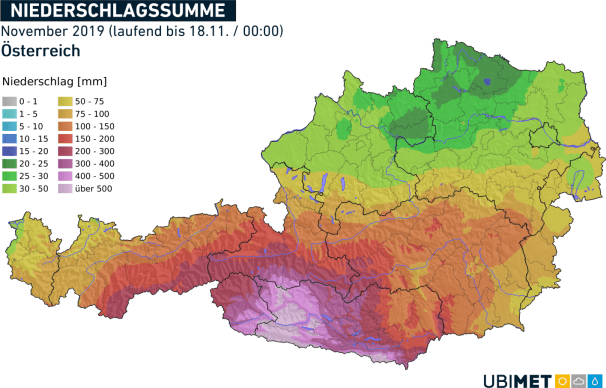

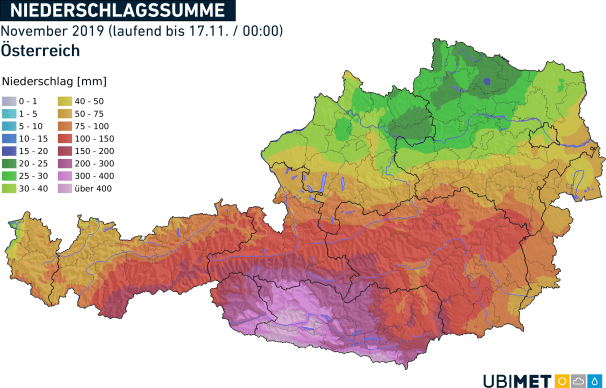

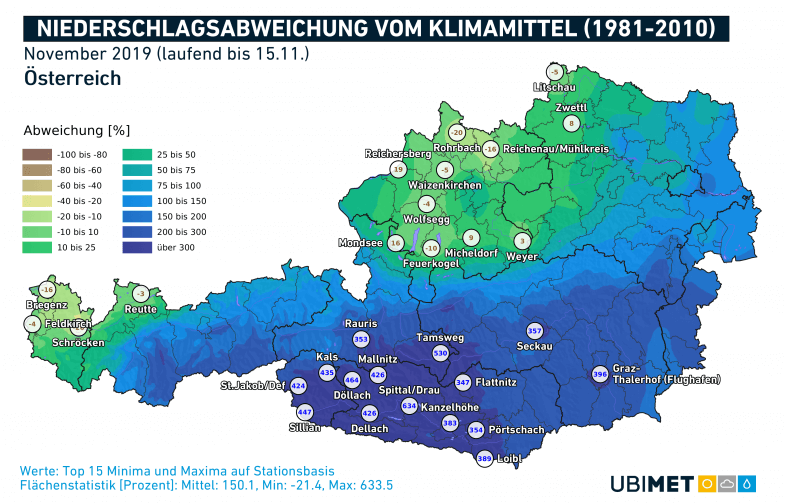

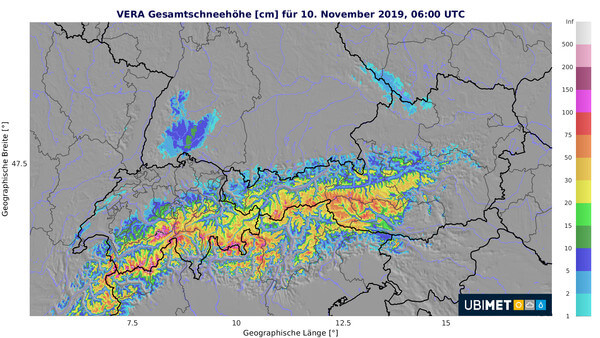

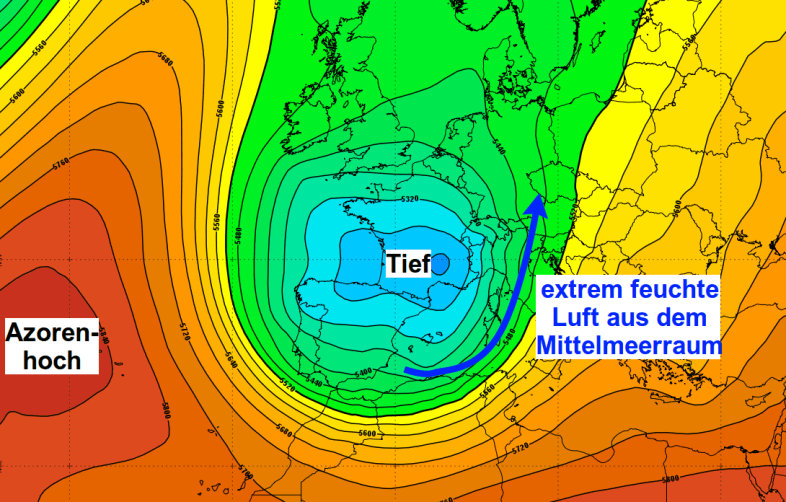

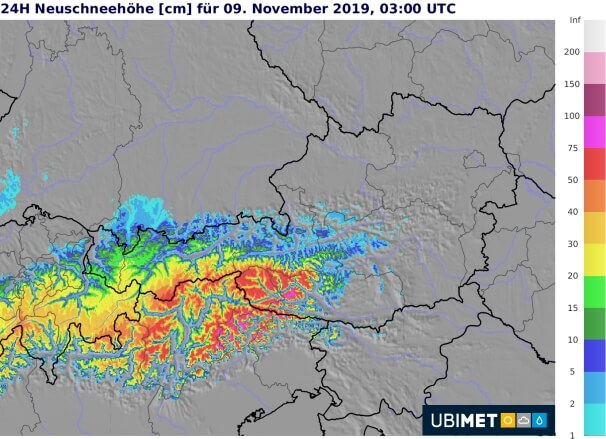

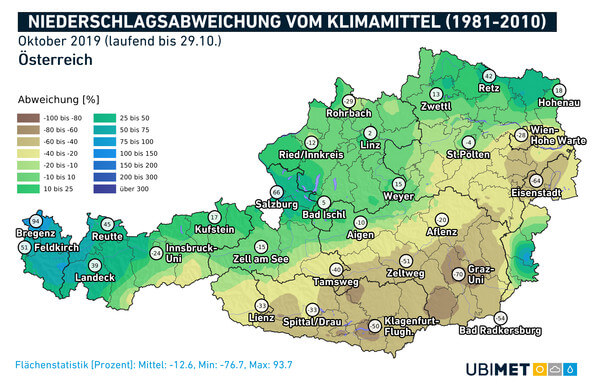

Die Wetterlage in den vergangenen 4 Wochen war von einem immer wiederkehrenden Muster geprägt. Kalte Luft stieß über Westeuropa ins Mittelmeer vor, dort bildeten sich in der Folge kräftige Tiefdruckgebiete. Diese lenkten extrem feuchte Luft von Süden her gegen die Alpen, die Folge waren immense Regen- und Schneemengen vor allem vom Ötztal über die Salzburger Tauerntäler bis ins Obere Murtal sowie generell in Osttirol und Kärnten. Mit Abstand am meisten Regen und Schnee ist an der Messstation am Loibltunnel an der Grenze Kärnten-Slowenien zusammengekommen, 741 l/m² sind mehr als beispielsweise in Wien in einem gesamten Jahr im Mittel fällt. Mehr als 500 l/m² gab es aber auch in Kötschach-Mauthen, Dellach im Drautal und am Weißensee. Im langjährigen Mittel kommen im Süden in einem November nur 80-150 l/m² zusammen, die Abweichungen hierzu sind also enorm. So hat es z.B. in Spittal an der Drau rund fünfmal mehr geregnet und geschneit als üblich. Mehr als 30 Stationen haben einen neuen Novemberrekord aufgestellt, bspw. wurde in Kals am Großglockner der 103 Jahre währende Rekord um knapp 100 l/m² regelrecht pulverisiert. Orte wie Mallnitz, Virgen oder Millstatt meldeten gar den generell nassesten Monat der jeweiligen Messgeschichte.

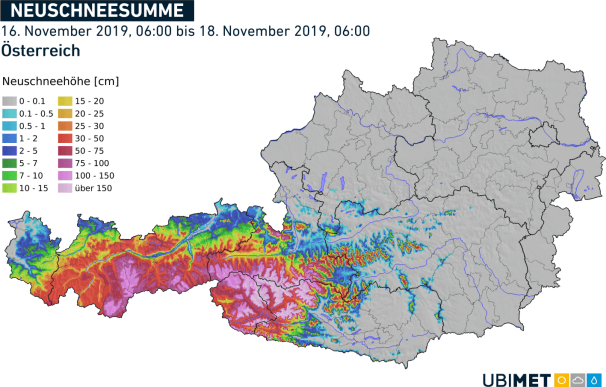

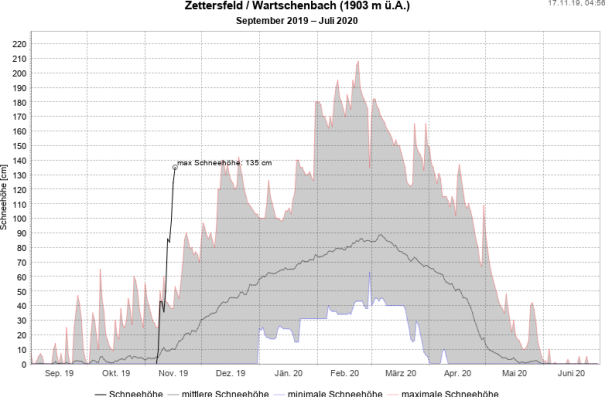

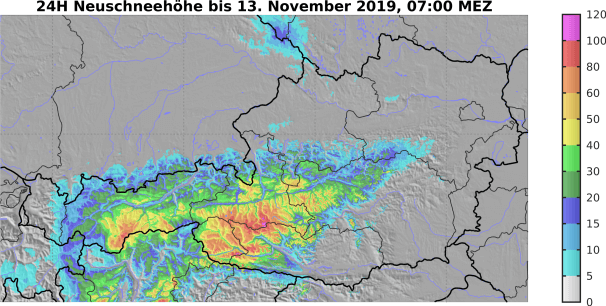

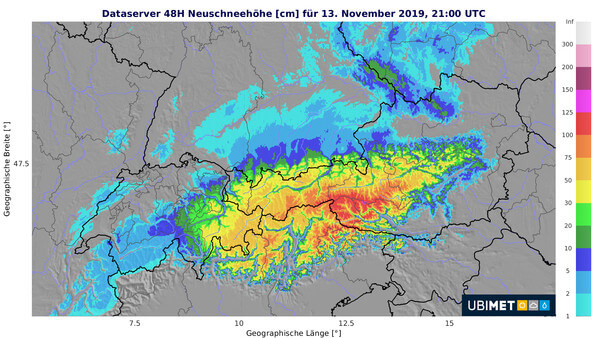

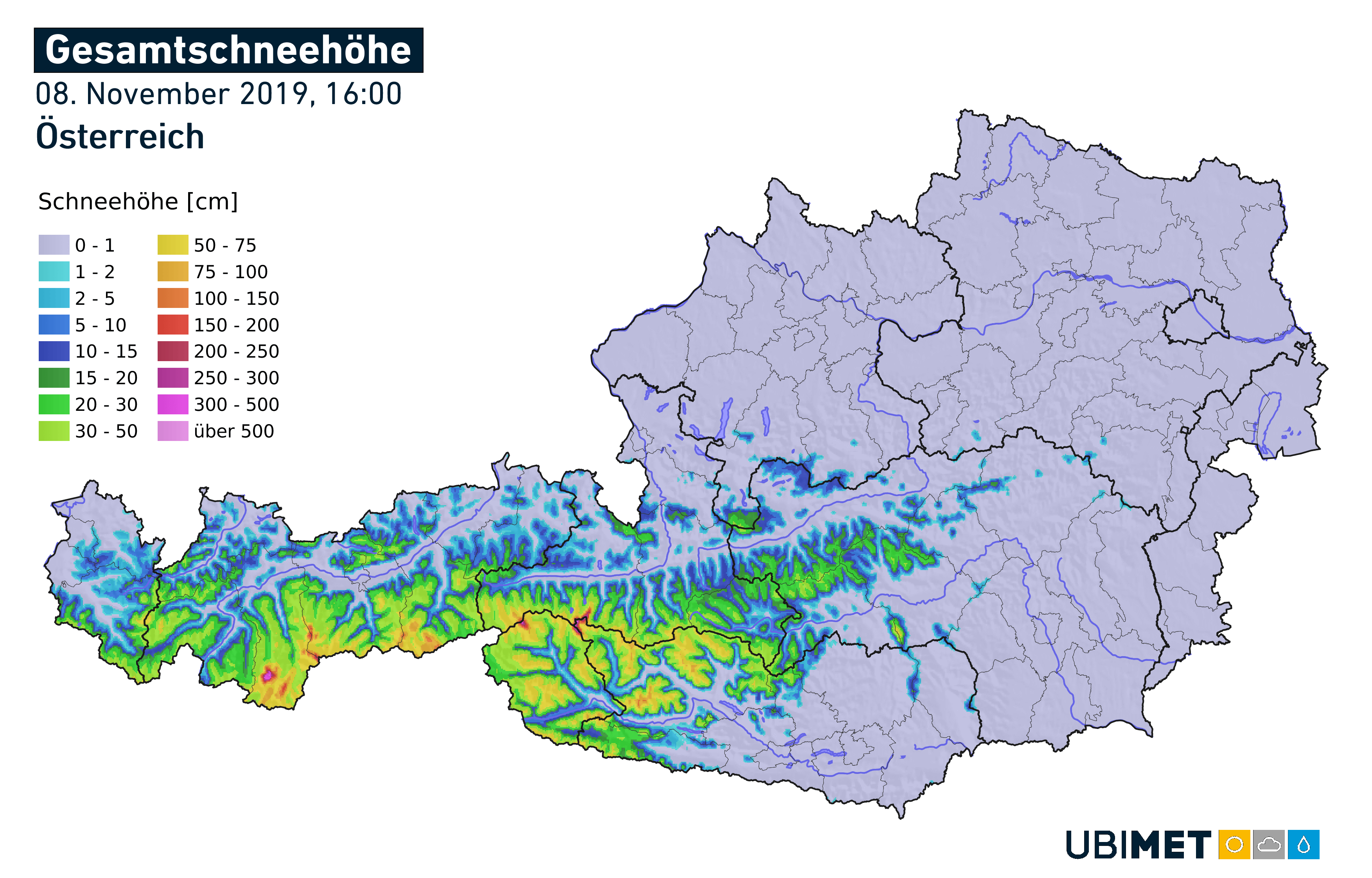

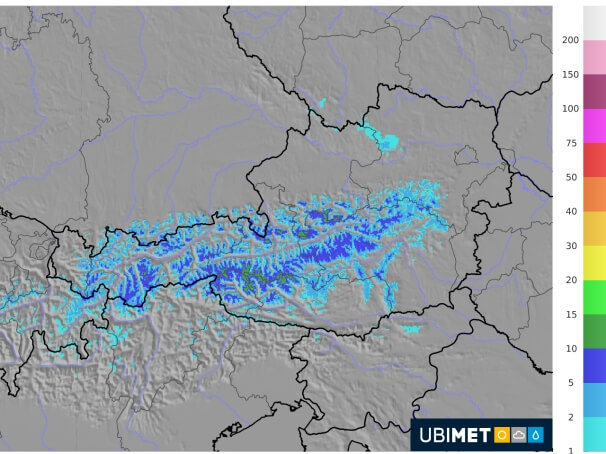

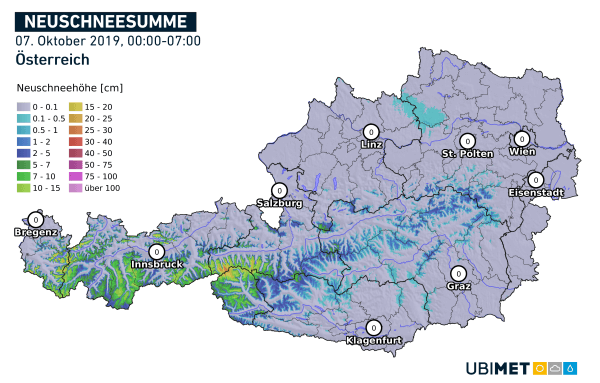

Teils mehr Schnee als im Februar

Auch Schneerekorde sind zu vermelden. Besonders viel Schnee gab es von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern bzw. zur Kreuzeckgruppe in Oberkärnten. Stellenweise lag auf den Bergen bereits fast das Doppelte derjenigen Schneemenge, die es im Schnitt erst zur schneereichsten Zeit des Winters Ende Februar hat. Der bisherige November-Schneerekord in Zettersfeld wurde mit 163 cm um fast 70 cm übertroffen, ebenfalls wurden in Obergurgl oder am Brenner neue Rekordschneehöhen für die erste Novemberhälfte registriert. Die großen Schneemengen haben vor allem in Osttirol sowie teils auch in den Tauern für Schneebruch und etliche Stromausfälle gesorgt, nachfolgendes Tauwetter und Regen hingegen für viele Schäden durch Hangrutschungen und Muren.

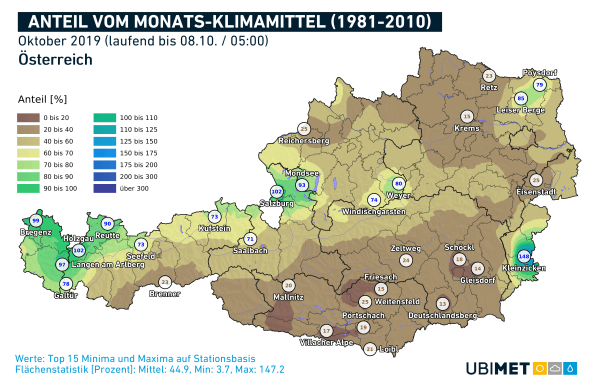

Was an der Alpensüdseite an Niederschlag zu viel des Guten war, fehlte im Monatsverlauf im Norden. Als trockenste Regionen bilanzieren etwa Teile Vorarlbergs, das Außerfern und vor allem Oberösterreich. In Rohrbach im Mühlviertel wurde mit 44% bspw. nicht mal die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge erreicht.

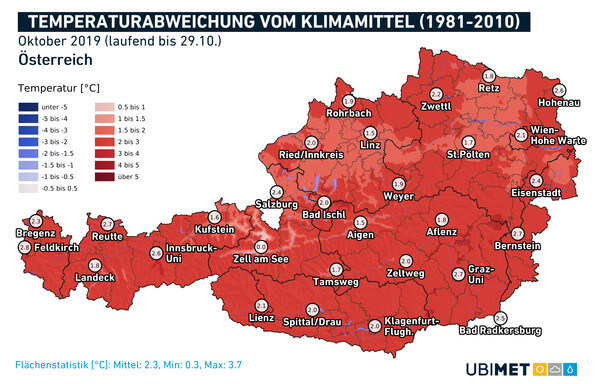

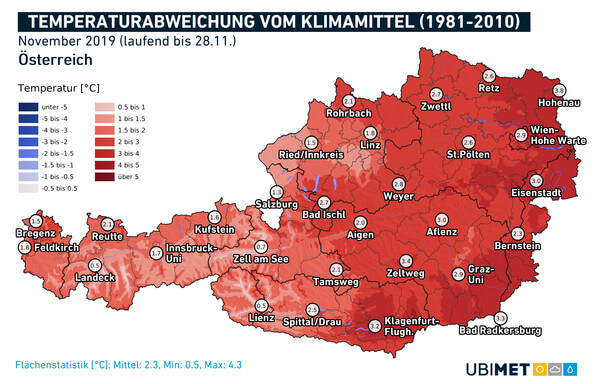

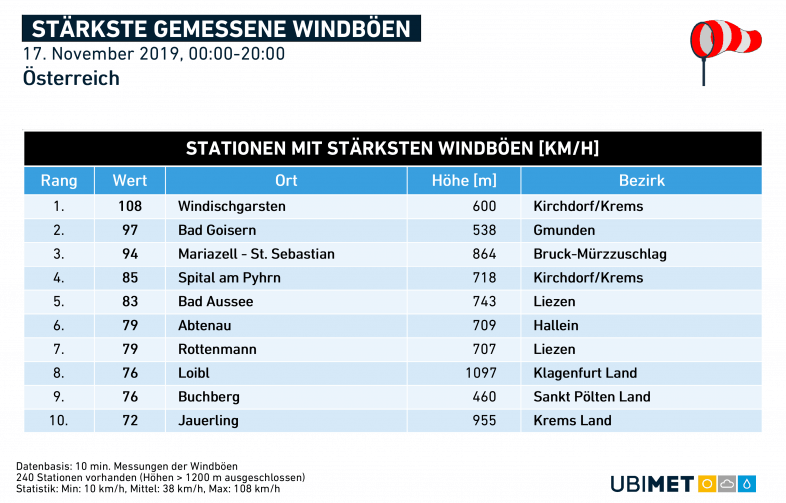

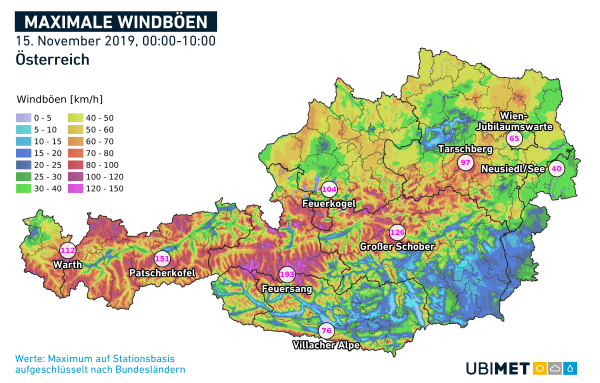

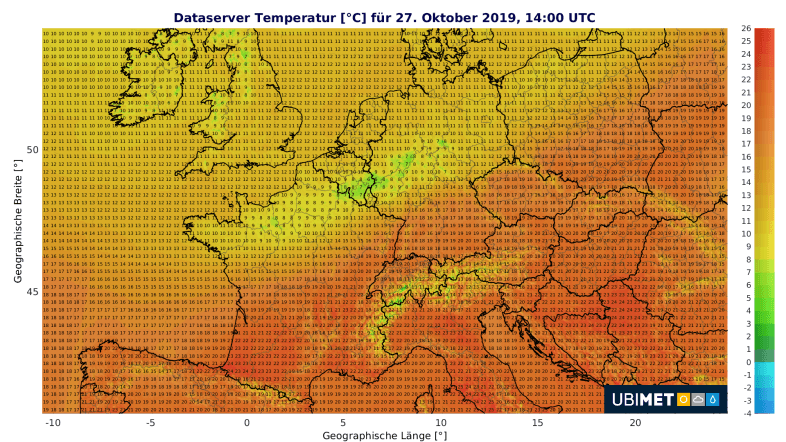

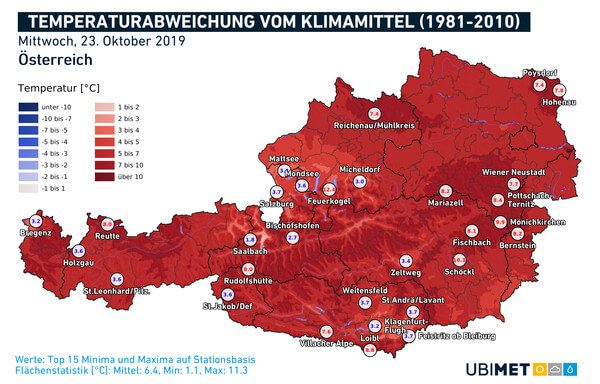

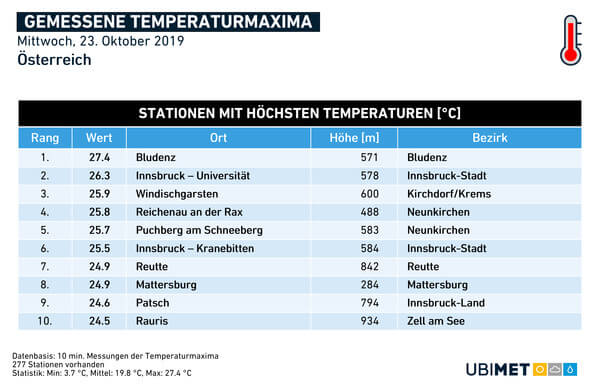

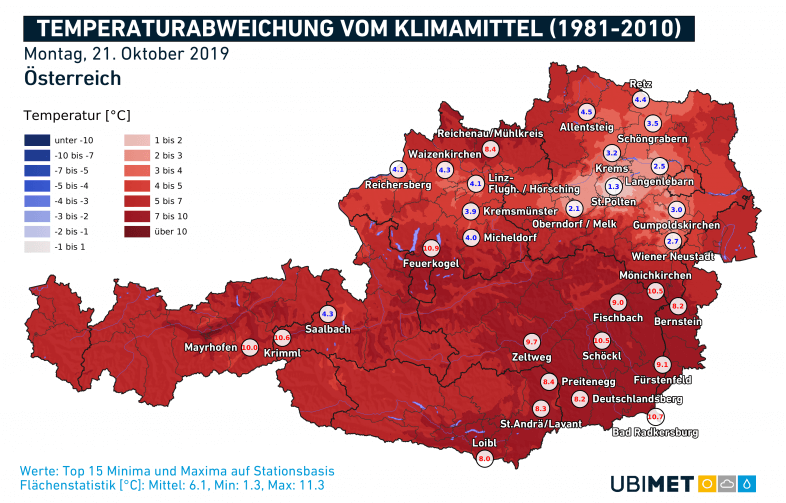

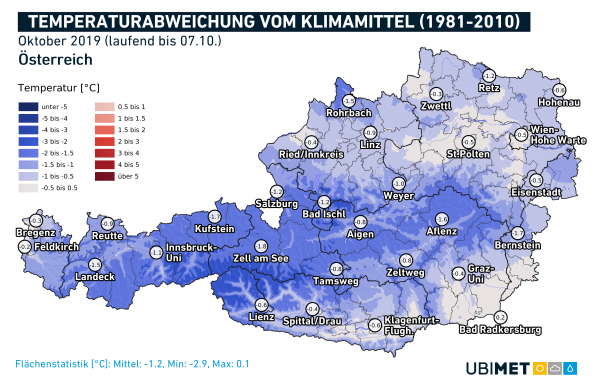

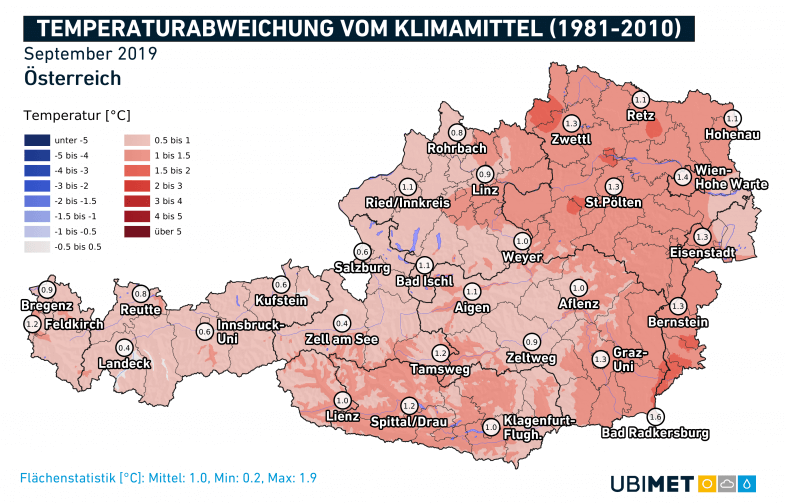

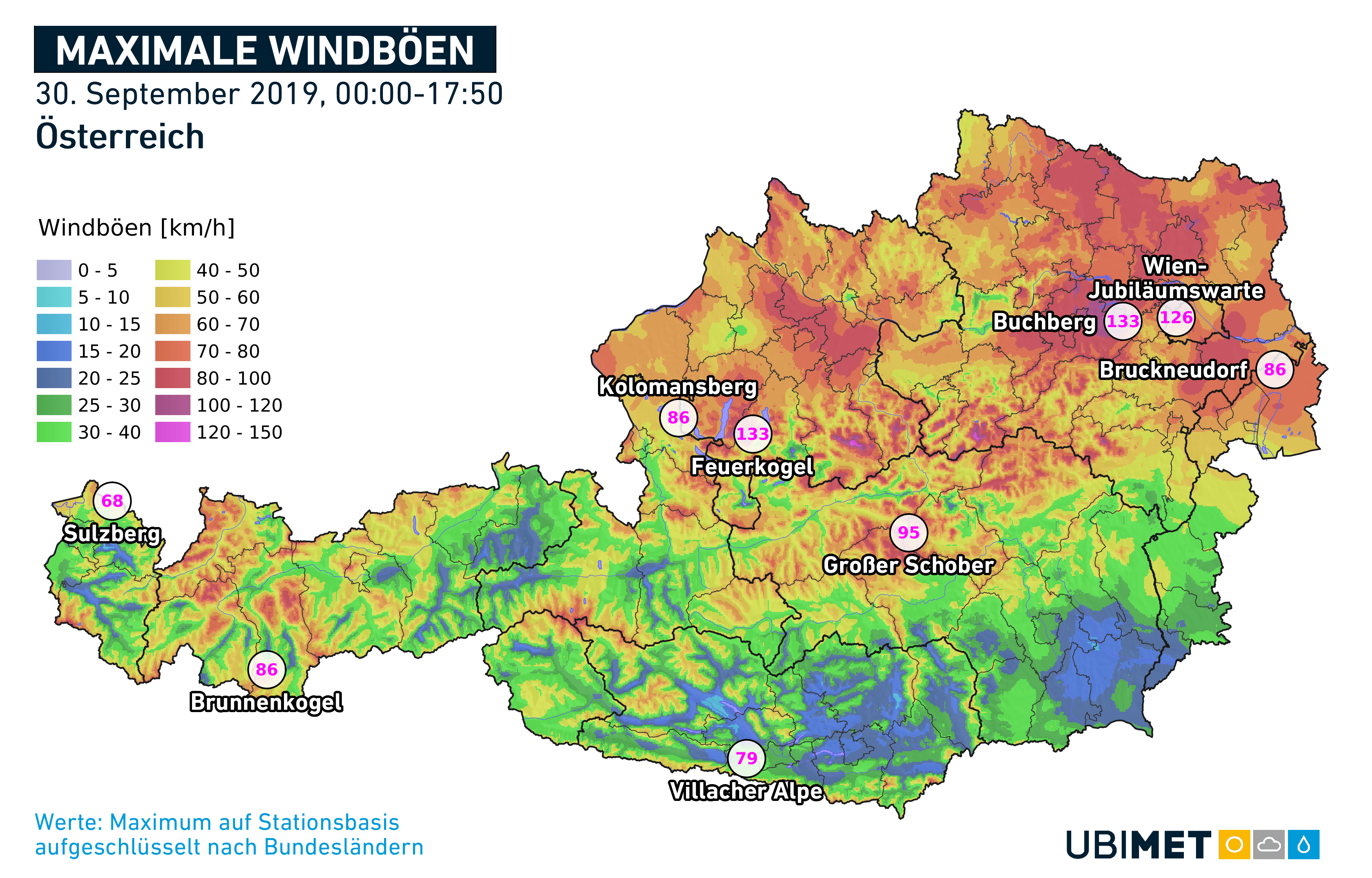

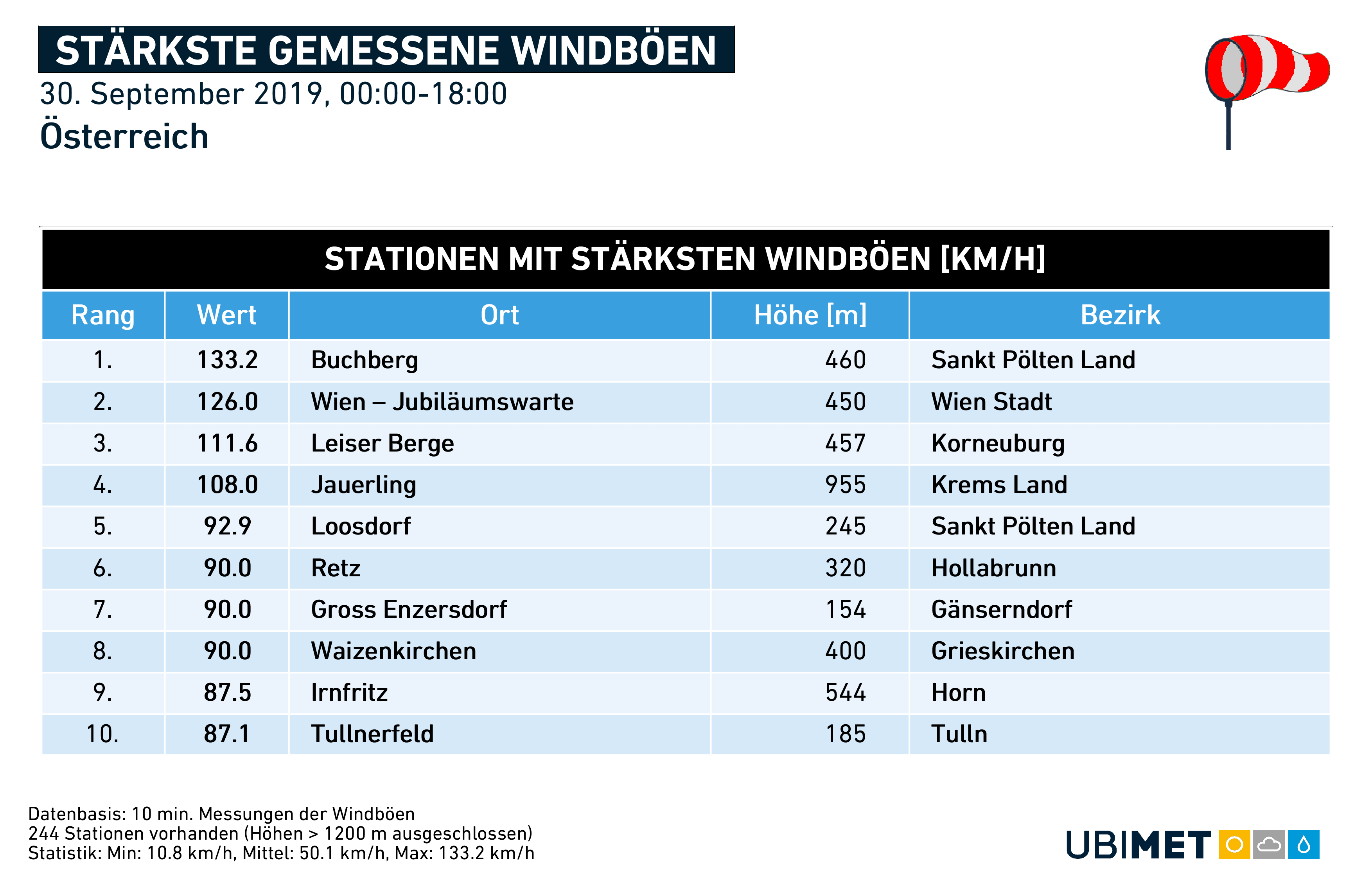

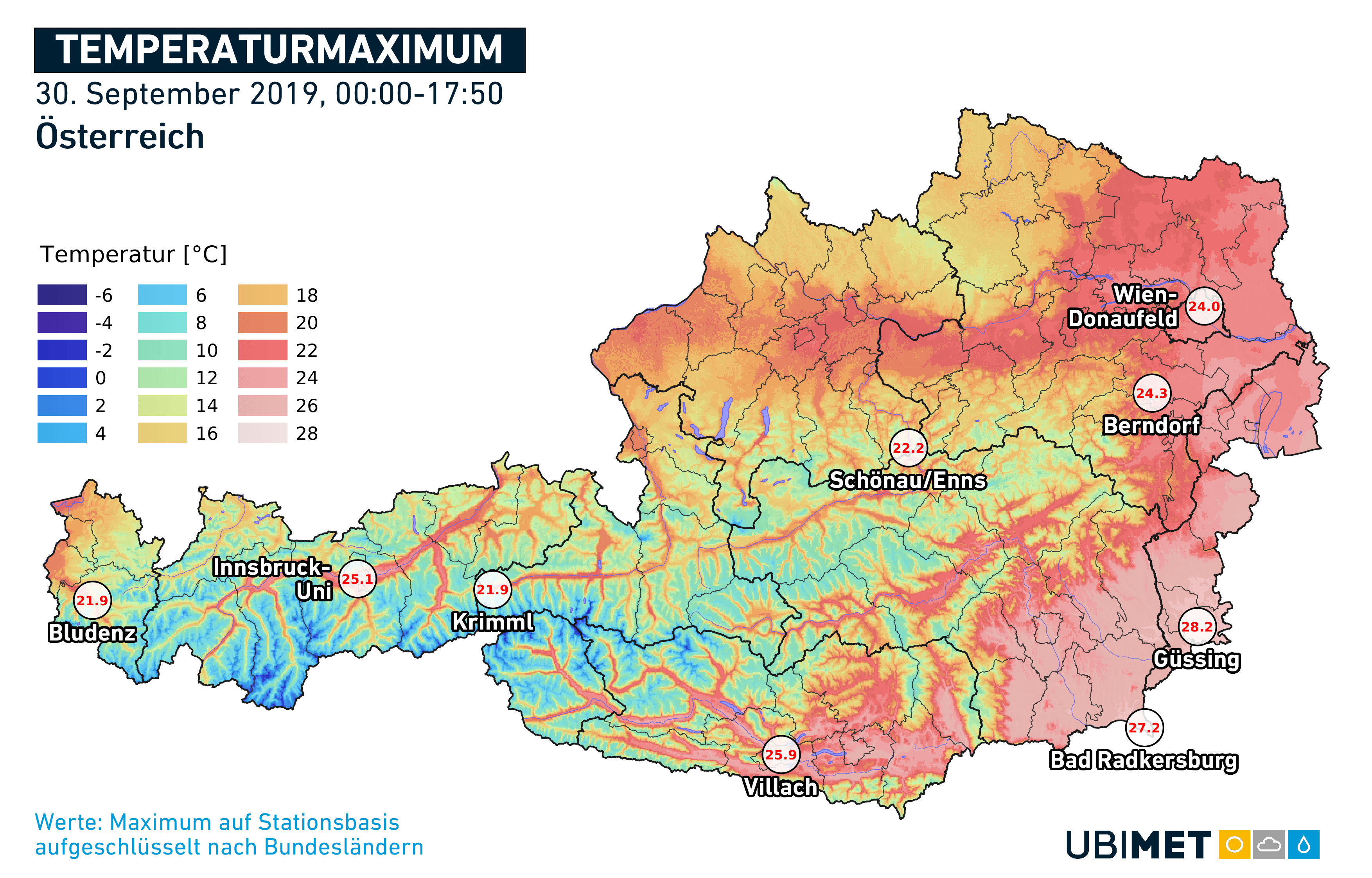

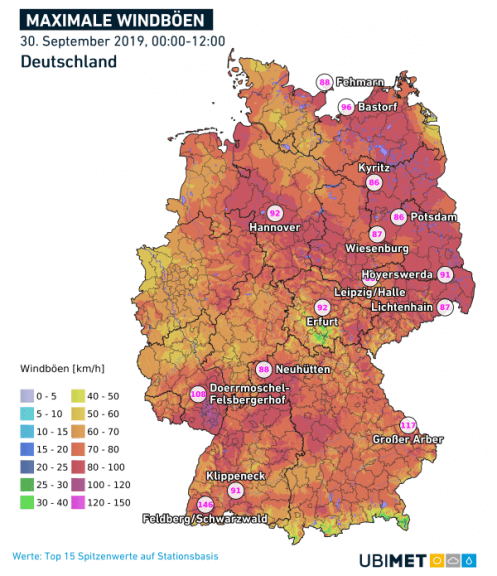

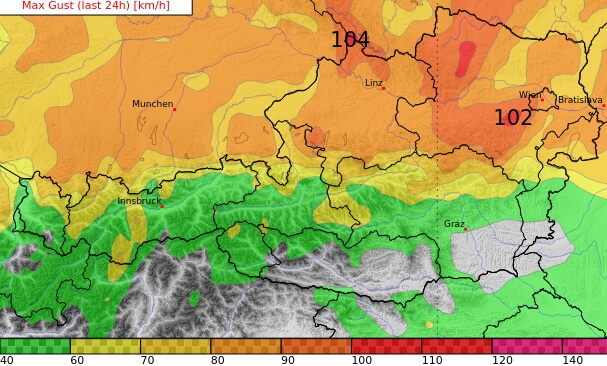

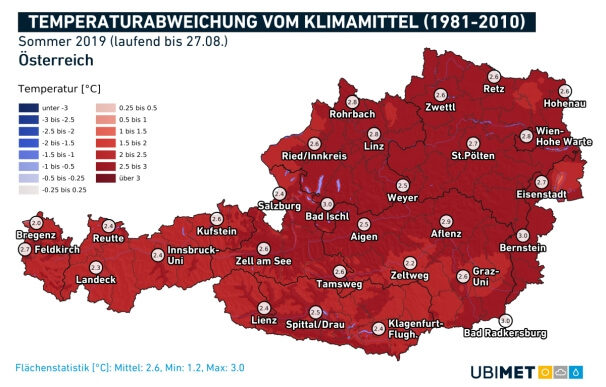

Knapp 2 Grad zu mild

Durch die zahlreichen Südlagen wurde im November nicht nur feuchte, sondern häufig auch entsprechend milde Luft in den Alpenraum geführt. So verwundert es nicht, dass auch dieser Monat mit einer Abweichung von knapp 2 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel von 1981-2010 zu mild ausfällt. Es ist damit der 6. zu milde Monat in Folge und der 9. in diesem Jahr. Weniger markant war die Abweichung in den erwähnten Regionen mit Regen- und Schneerekorden, mit 3 bis 4 Grad über dem Schnitt bilanziert der Monat am mildesten vom Klagenfurter Becken bis ins Weinviertel. Die absolut höchsten Temperaturen wurden meist bei Südföhn gemessen, welcher ebenso überdurchschnittlich häufig wehte. In den klassischen Föhntälern der Nordalpen konnten wiederholt teils schwere oder gar orkanartige Sturmböen registriert werden. So tobte der Südföhn am 15. und 17. des Monats mit bis zu 108 km/h durch Windischgarsten und Bichlbach. Ein wirklich markantes herbstliches Sturmtief blieb im zurückliegenden Monat dagegen aus, folglich kamen die Spitzenböen im dafür anfälligen Donauraum auch nicht über 80 km/h hinaus.

Extremwerte November 2019 (Bundesland, Tag des Auftretens)

Stand: 29.11.2019 – 9 Uhr

Höchste Temperaturen

20,9 Grad Bad Radkersburg (ST, 03.)

20,7 Grad Weyer (OÖ, 03.)

20,1 Grad Micheldorf (OÖ, 17.)

Tiefste Temperaturen

-14,5 Grad St. Leonhard/Pitztal (T, 13.)

-14,0 Grad Galtür (T, 14.)

-13,3 Grad St. Jakob/Defereggen (T, 14.)

Nasseste Orte

741 Liter pro Quadratmeter Loibl (K)

616 Liter pro Quadratmeter Kötschach-Mauthen (K)

573 Liter pro Quadratmeter Dellach (K)

Trockenste Orte

24 Liter pro Quadratmeter Retz (NÖ)

29 Liter pro Quadratmeter Litschau (NÖ)

30 Liter pro Quadratmeter Rohrbach + Freistadt + Linz (OÖ), Weitra, Allentsteig + Schöngrabern (NÖ)

Absolut sonnigster bzw. trübster Ort

113 Sonnenstunden Feuerkogel (OÖ)

12 Sonnenstunden Ferlach (K)

Relativ sonnigster bzw. trübster Ort

131 % St. Pölten (NÖ)

17 % Ferlach (K)

Stärkste Windspitzen Niederungen

108 km/h Windischgarsten (OÖ, 17.) + Bichlbach (T, 15.)

104 km/h Zell am See (S, 15.) + Bad Gastein (S, 15.)

97 km/h Bad Goisern (OÖ, 17.)

Die Gesichter des Schnees – Teil 1

Schnee kann man anhand von drei Kriterien unterteilen: Entstehung, Alter und Feuchtigkeitsgehalt. Im Folgenden erklären wir euch die unterschiedlichen Entstehungsarten von Schnee:

Schneeregen

Schneeregen ist ein Gemisch aus Regen und Schnee mit variablen Anteilen. Er bleibt nur bei hohem Schneeanteil liegen oder wenn die Temperatur des Untergrunds unter dem Gefrierpunkt liegt. In diesem Fall spricht man von gefrierendem Schneeregen, das ist eine häufige Ursache von Glatteisbildung bei aufziehenden Warmfronten, wenn Schneefall allmählich in Regen übergeht.

Schneegriesel

Schneegriesel bezeichnet körnige, undurchsichtige Schneeflocken mit rund 1 mm Durchmesser oder weniger. Er kann von einer dünnen Eisschicht oder von Raureif überzogen sein. Charakteristischerweise fällt Griesel in kleinen Mengen aus tiefen Schichtwolken bei Temperaturen um oder knapp unter null Grad.

Polarschnee und Diamantschnee

Polarschnee, auch Diamantschnee genannt, entsteht bei zweistelligen Minustemperaturen, wenn Wasserdampf direkt aus der Luft ohne Wolkenbildung ausfriert (resublimiert). Die so entstandenen, sehr leichten Eisnadeln schweben in der Luft, glitzern in der Sonne oder auch unter künstlichen Lichtquellen durch Lichtbrechung in den Spektralfarben, mitunter entstehen sogar Halos um die Sonne oder Lichtsäulen um Straßenlampen.

Schneefegen

Als Schneefegen bezeichnet man das Aufwirbeln von Pulverschnee durch den Wind. Wird die Sicht dadurch auf Augenhöhe vermindert, spricht man von Schneetreiben.

Industrieschnee

Industrieschnee entsteht bei Hochdrucklagen mit tief liegendem Hochnebel oder Nebel durch Emissionen von Wasserdampf und/oder feinen Ruß- und Staubpartikeln vor allem aus größeren Industrieanlagen, Heizwerken und dergleichen. Häufig ist Industrieschnee nur auf wenige hundert Meter rund um die Verursacherquelle beschränkt, kann aber im Extremfall in kurzer Zeit eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht verursachen.

Kunstschnee

Kunstschnee wird mittels einer Beschneiungsanlage (Schneekanone) bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt erzeugt.

Im zweiten Teil unserer Schneeserie erfahrt ihr wie sich der Schnee im Laufe seines Lebens verändert.

Wilde Wetter Welt 29. November 2019

Temperaturrückgang: Etwas Schnee an Alpennordseite

Die Aussichten im Detail:

Am Freitag scheint vom Lienzer Becken bis ins Südburgenland abseits lokaler Nebelfelder gelegentlich die Sonne und es bleibt trocken. An der Alpennordseite regnet es zunehmend häufig, Schnee fällt oberhalb von etwa 1000 bis 1200 m. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze vom Bregenzerwald bis ins Salzkammergut auf 800 bis 700 m ab. Im Nordosten fällt nur vereinzelt etwas Regen, zwischendurch lockert es auf. In Ober- und Niederösterreich weht lebhafter bis kräftiger Westwind, von West nach Ost werden maximal 5 bis 13 Grad erreicht.

In der Nacht auf Samstag fällt von Vorarlberg bis zum Salzkammergut Schnee bis auf rund 600 m hinab und somit bis in die meisten Täler.

Der Samstag beginnt an der Alpennordseite streckenweise noch mit etwas Schneefall meist bis in die Niederungen, nur am Bodensee mischt sich Regen dazu. Tagsüber lockert es in den Nordalpen nur zögerlich auf, im Donauraum und im Flachland kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Häufig sonnig wird es im Süden und Südosten. Der zunächst lebhafte West- bis Nordwestwind lässt tagsüber nach. Mit 0 bis +8 Grad kühlt es deutlich ab, oberhalb von 1100 m stellt sich Dauerfrost ein.

Der Sonntag startet im Westen mit vielen Wolken und leicht unbeständig. Etwas öfter zeigt sich die Sonne im Osten und Südosten sowie föhnbedingt entlang der Alpennordseite. In den Abendstunden breitet sich der Regen allmählich nach Norden aus, ganz im Süden intensiviert er sich. Die Schneefallgrenze liegt von Süd nach Nord bei rund 1400 bis 1000 Meter. Bei teils lebhaftem Südostwind werden -1 bis +6 Grad erreicht.

In der Nacht auf Montag fällt vorübergehend im ganzen Land Regen und Schnee. Dabei sinkt die Schneefallgrenze von Norden her wieder auf rund 400 bis 200 m ab, im Süden bleibt es mehrheitlich bei Regen.

Am Montag schneit es an der Alpennordseite anfangs noch leicht, selbst im östlichen Flachland sind aus der Nacht heraus ein paar nasse Schneeflocken möglich. Im Süden und Südosten mischt sich unterhalb von etwa 500 m Regen dazu. Tagsüber klingen Regen und Schneefall ab, die Sonne zeigt sich aber kaum. Bei mäßigem, im Osten auch lebhaftem Nordwestwind kommen die Temperaturen nicht mehr über -2 bis +5 Grad hinaus.

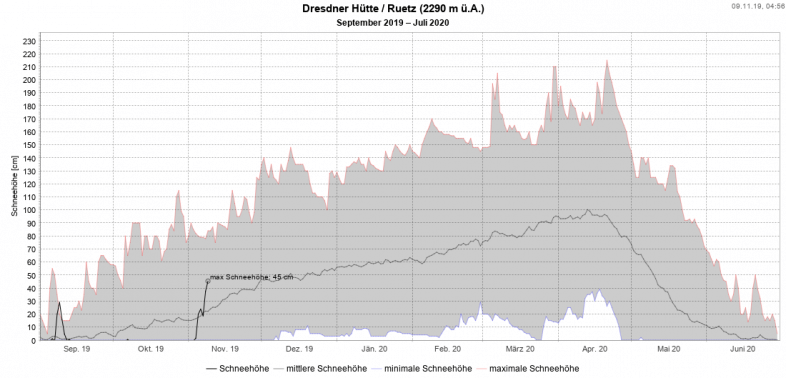

Nächste Woche wieder milder

Die Zufuhr von Kaltluft ist jedoch leider nicht von Beständigkeit geprägt, bereits ab Mitte der kommenden Woche wird es wieder in allen Lagen milder. Immerhin bekommen nun aber auch die Nordalpen etwas Schnee ab und dieser dürfte oberhalb von etwa 2000 m auch die nachfolgende Milderung mehrheitlich überstehen. Und so wird bspw. auch der Stubaier Gletscher weiterhin sehr gute Pistenbedingungen liefern, hier ist Schneeauflage aufgrund vorangegangener Schneeschübe von Süden schon beeindruckend gut. Nachfolgend dazu ein paar aktuelle Bilder, die uns heute durch Thomas Weninger / QUINT erreicht haben:

Titelbild: Stubaier Gletscher, Tirol, Alpen © QYINT

Kaltluftvorstoß in Mitteleuropa

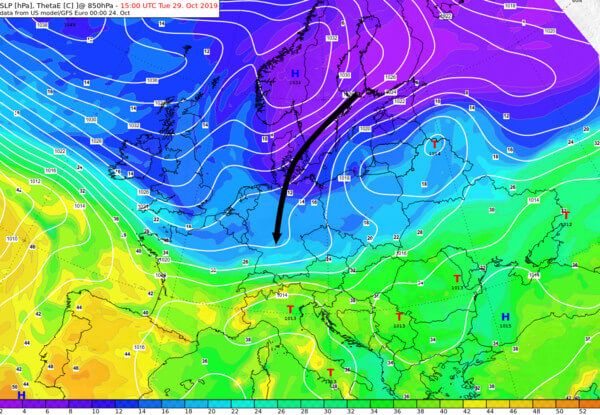

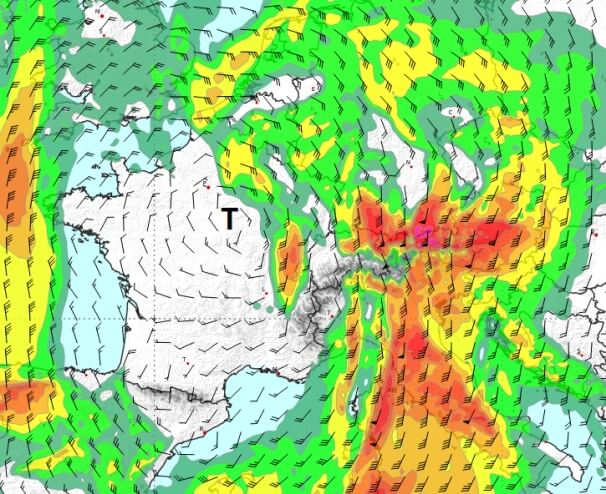

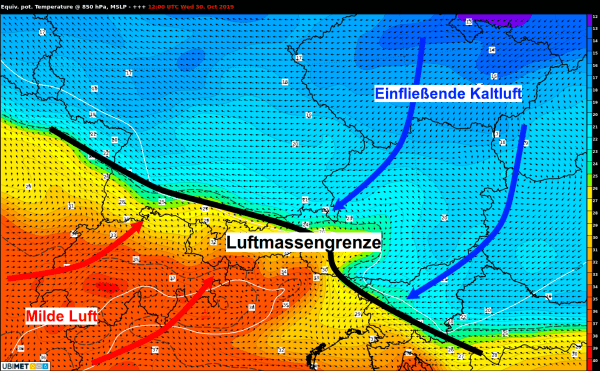

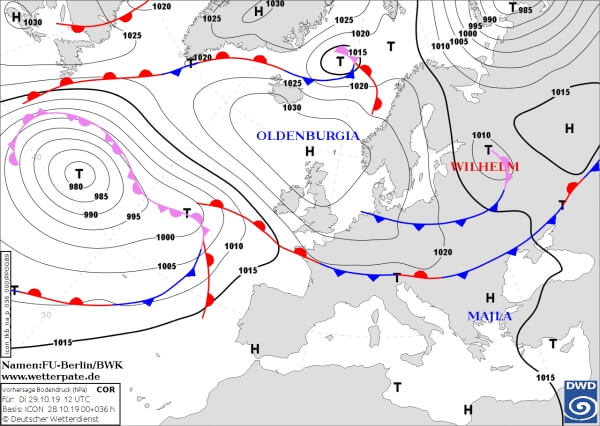

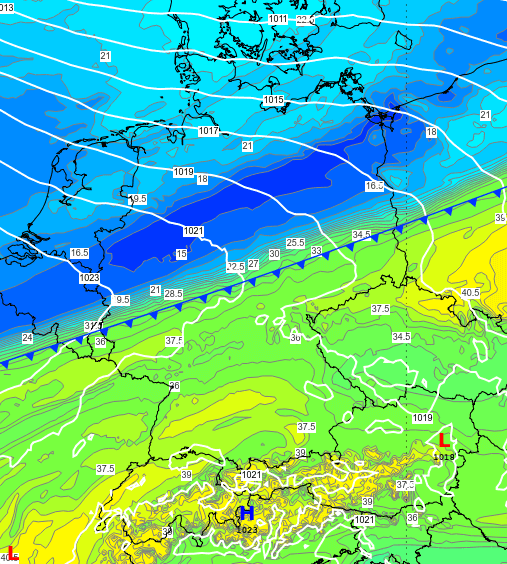

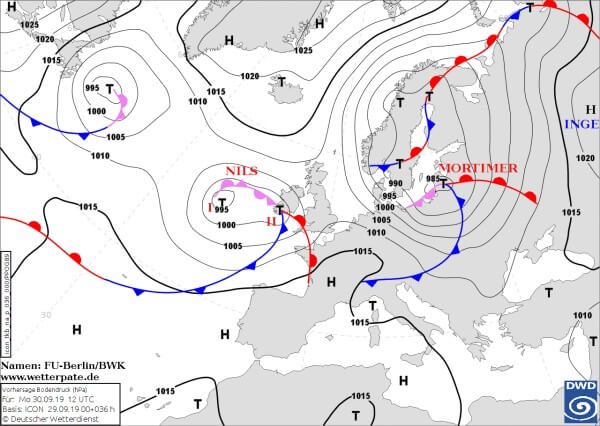

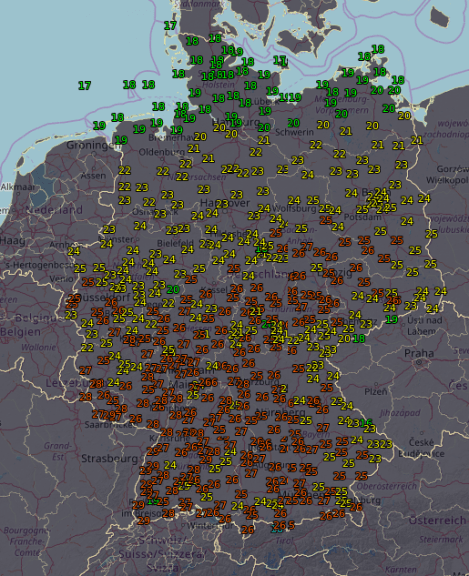

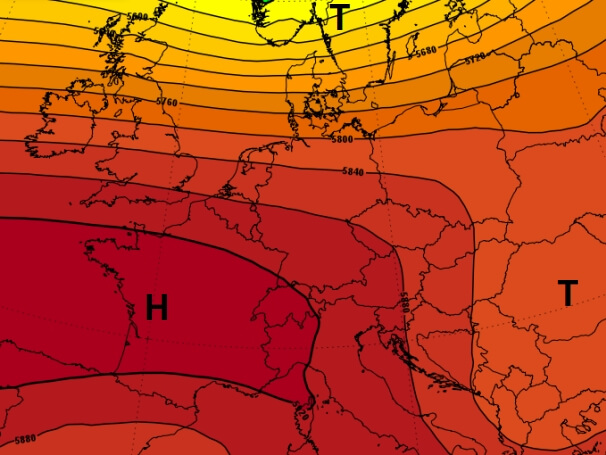

Großwetterlage

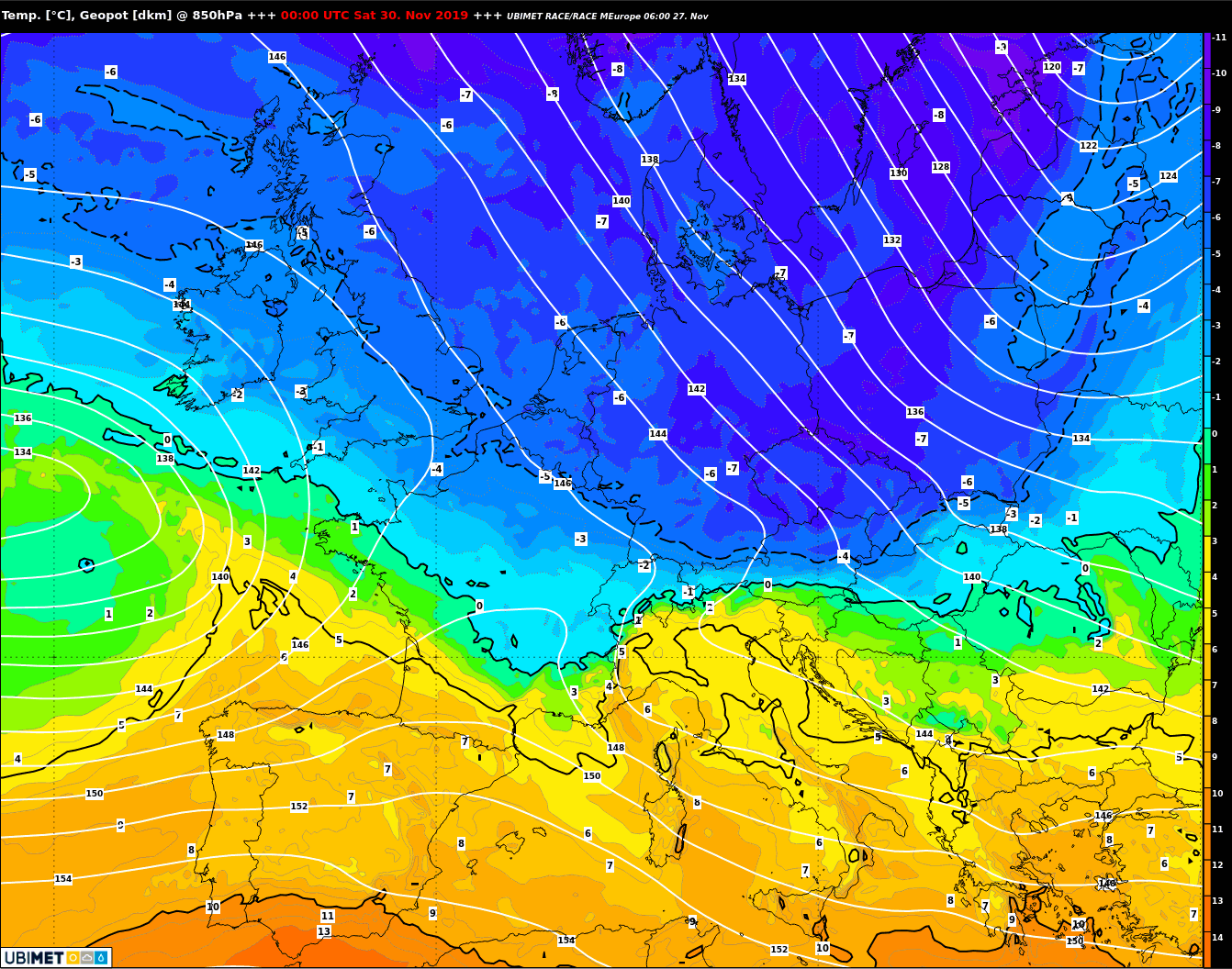

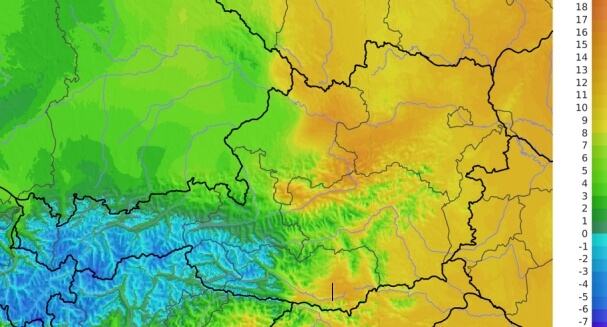

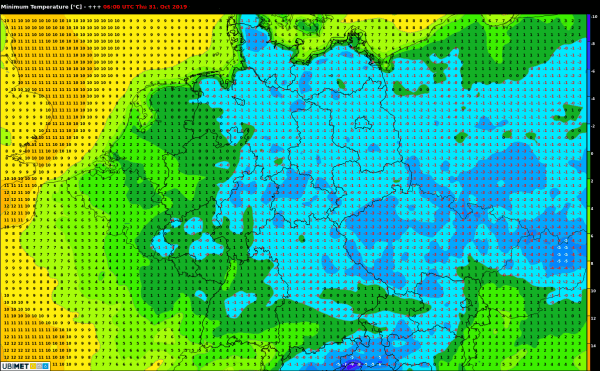

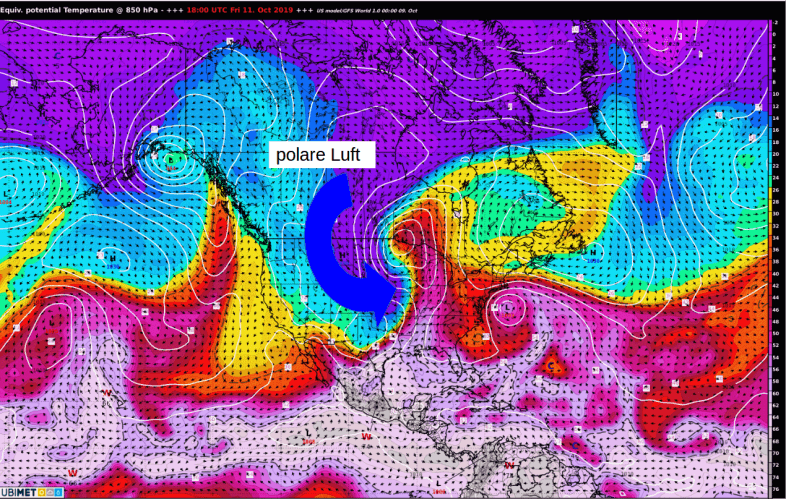

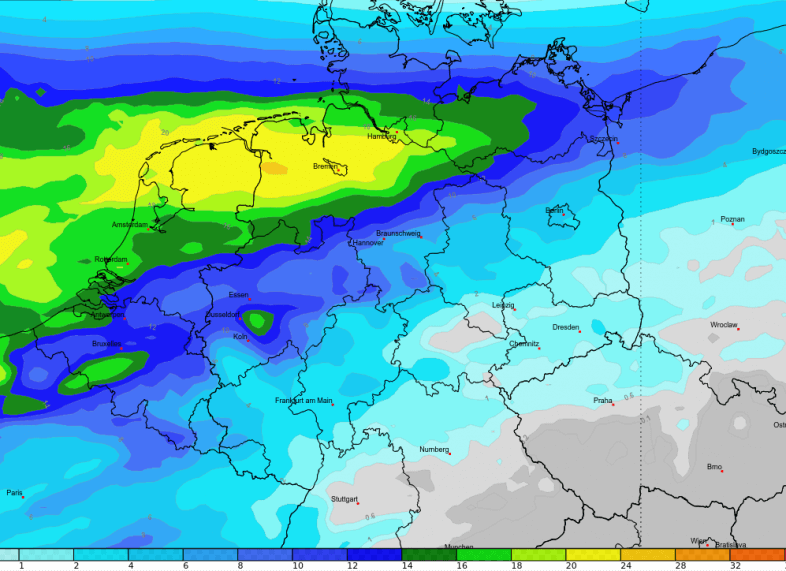

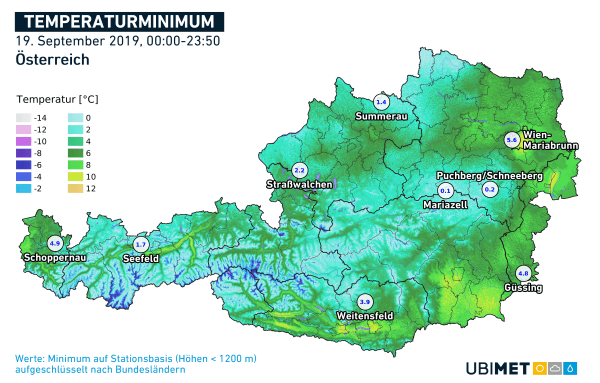

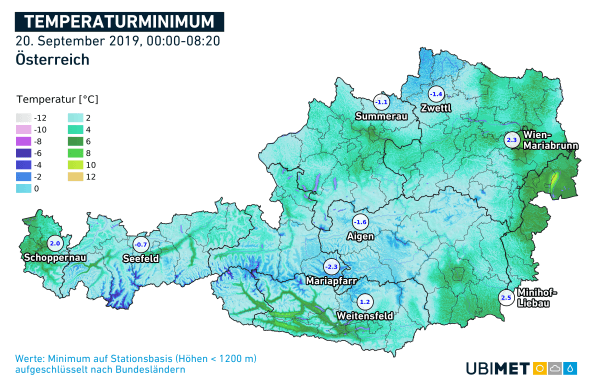

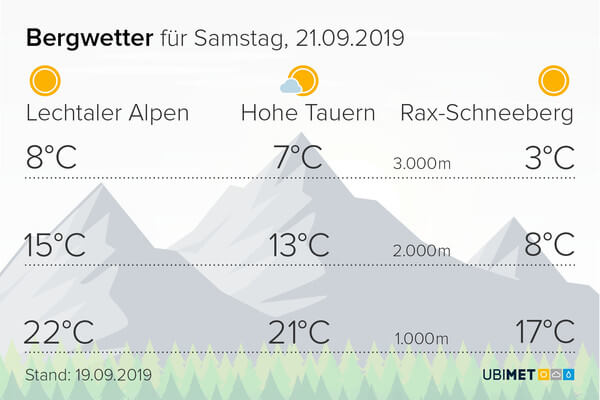

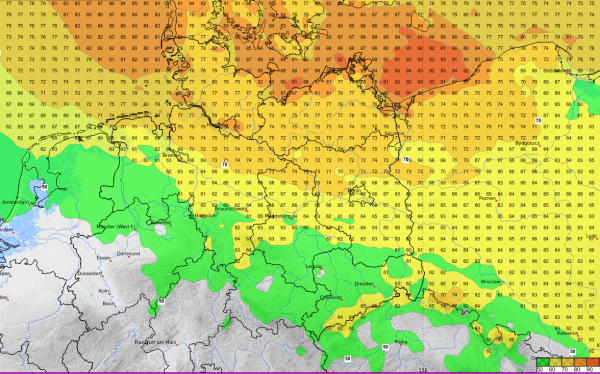

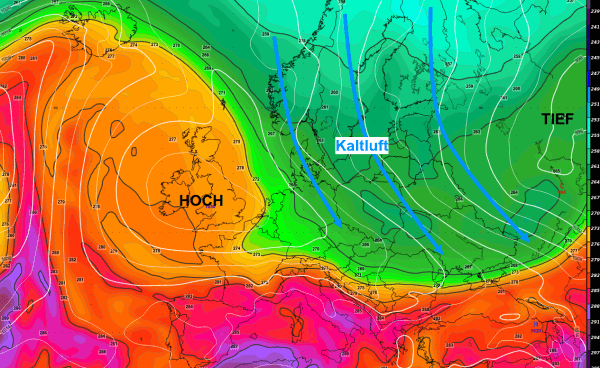

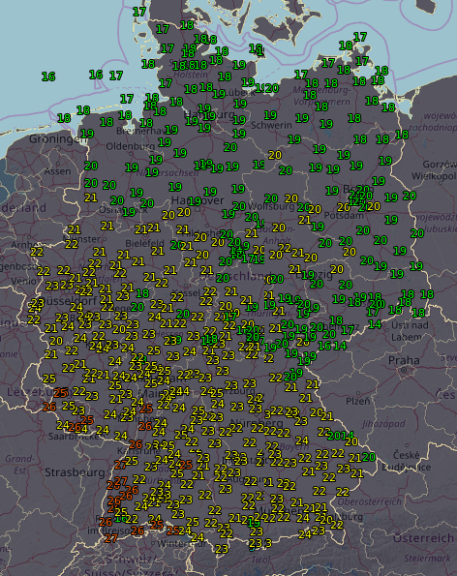

Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien lenkt zum Wochenende kalte Polarluft nach Mitteleuropa. Im Laufe des Freitags stößt die Kaltluft mit einer nordwestlichen Höhenströmung in den Alpenraum vor. Am Samstag liegt die Luftmassengrenze parallel zum Alpenhauptkamm und es besteht damit ein markanter Temperaturgradient in der freien Atmosphäre über Österreich.

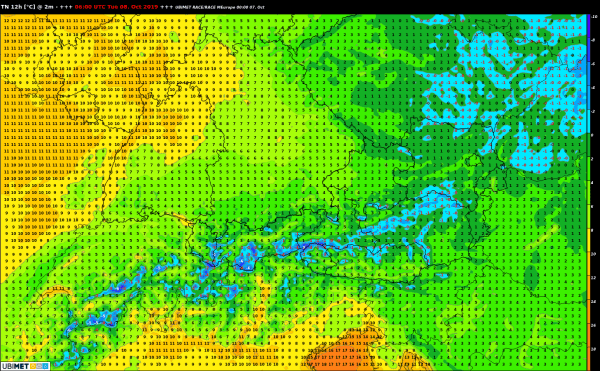

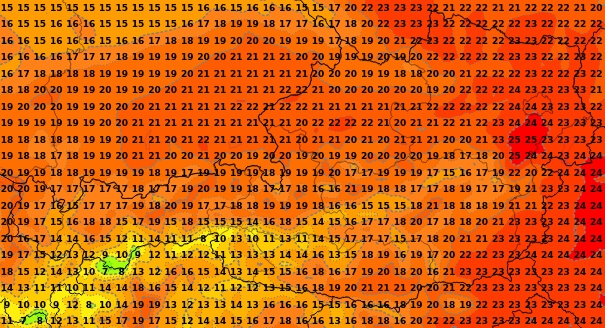

Temperaturunterschiede im Alpenraum

In den südlichen Landesteilen liegt am Samstag tagsüber die Lufttemperatur auf dem Druckniveau von 850 hPa bei bis zu 2 Grad, im äußersten Nordosten dagegen bei etwa minus 7 Grad. Somit ist auch bei der Schneefallgrenze ein deutlicher Unterschied von Nord nach Süd zu verzeichnen. In der kalten aber relativ trockenen Luft nördlich der Alpen ist dort nur wenig Niederschlag zu erwarten, in den westlichen Landesteilen – von Vorarlberg bis in die Tauernregion – ist die Luft wesentlich feuchter, dort gehen dagegen teils kräftige Schneefälle nieder.

Frost

Vielerorts ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bzw. Samstag auf Sonntag mit Bodenfrost zu rechnen, tagsüber bleiben die Temperaturen dann jeweils im einstelligen, aber positiven Bereich. Am Montag sind dagegen in einigen Landesteilen Eistage möglich, d.h. die Tageshöchstwerte übersteigen über den gesamten Tag den Gefrierpunkt nicht.

Ausblick

Am Sonntag setzt sich mit einer südwestlichen Höhenströmung etwas wärmere Luft durch, die jedoch im Laufe des Montags erneut von polarer Kaltluft zurückgedrängt wird. Dabei ist dann nach aktuellem Stand der Wettermodelle bis ins nordöstliche Flachland etwas Schnee möglich.

Titelbild: pixabay.com

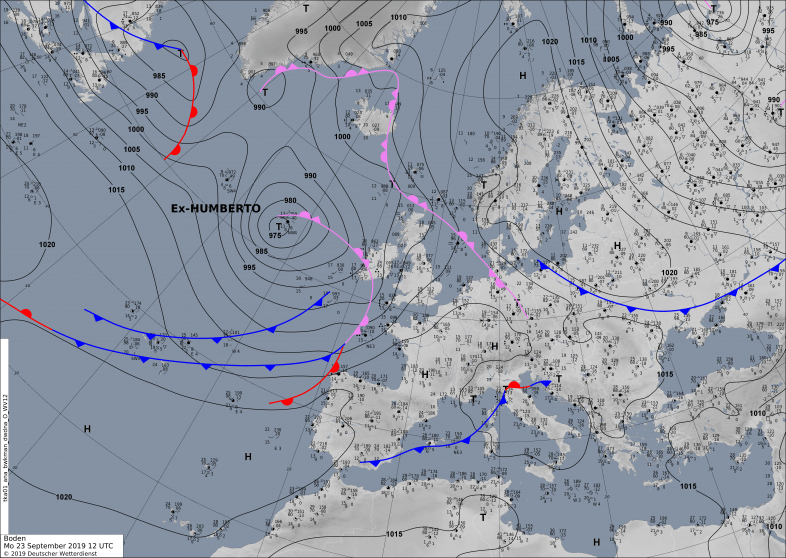

Wilde Wetter Welt 27. November 2019

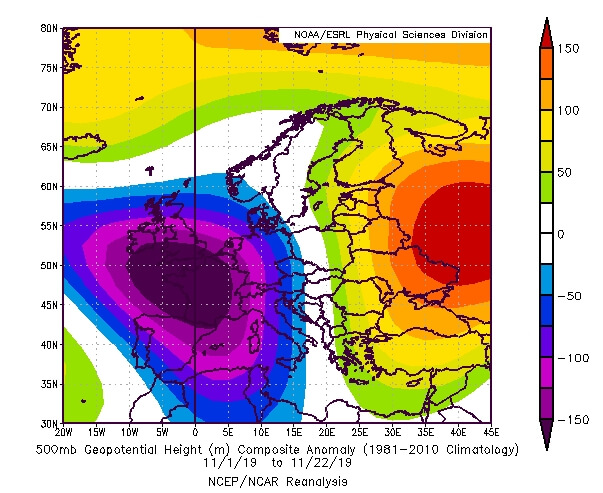

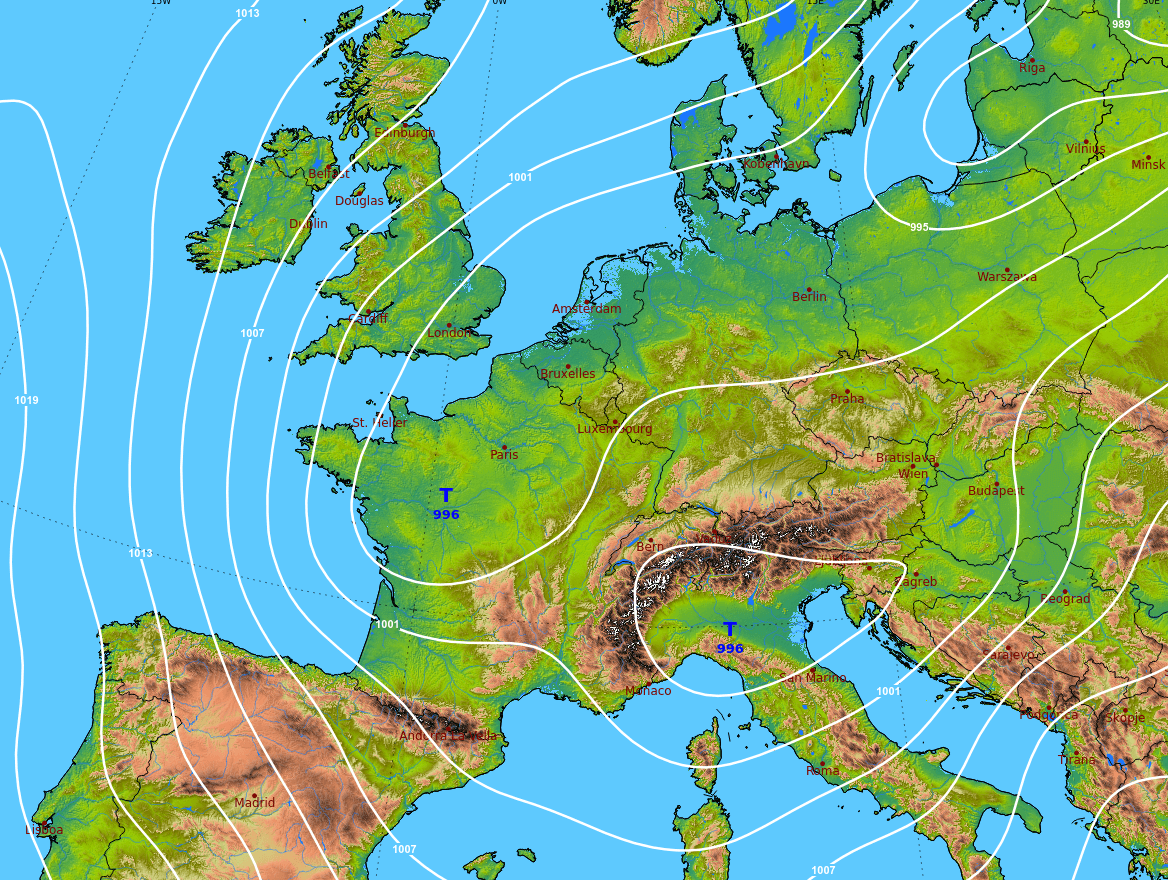

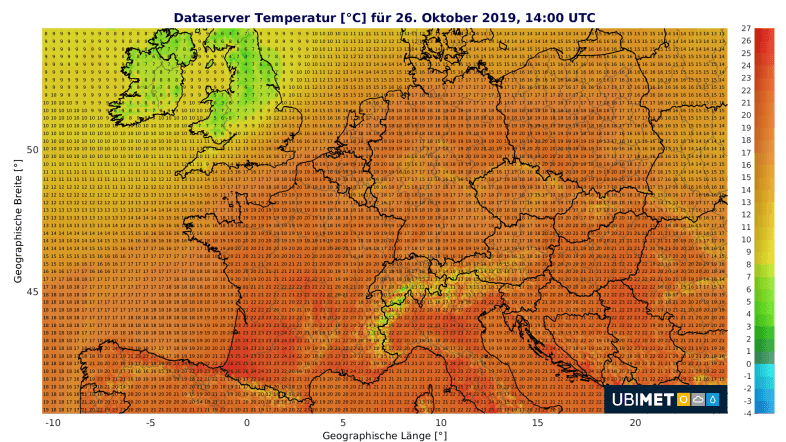

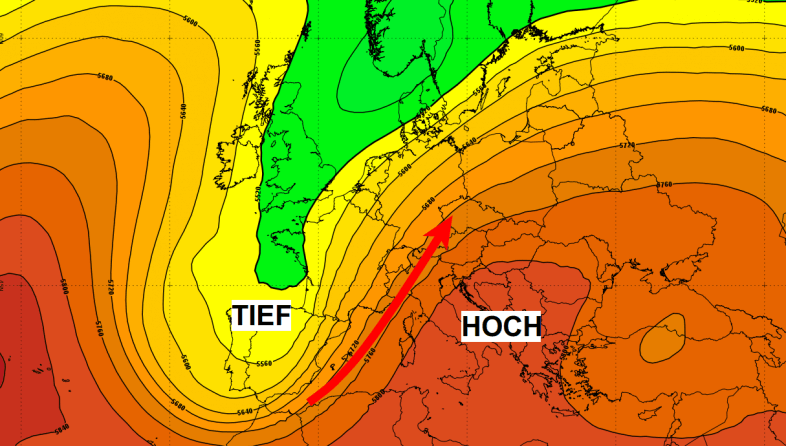

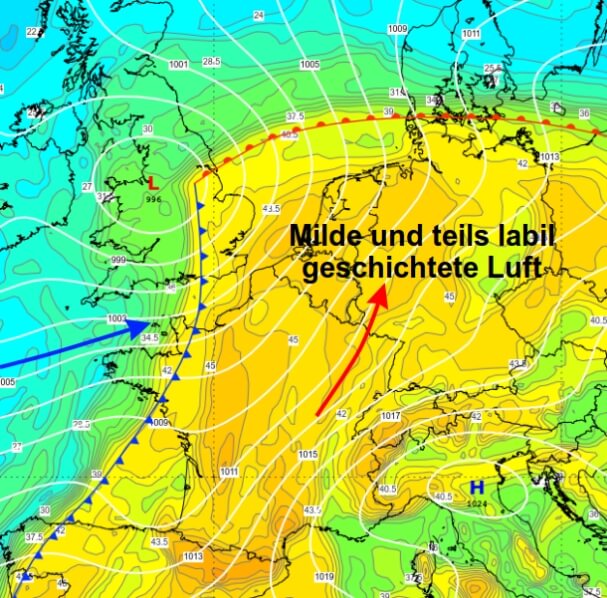

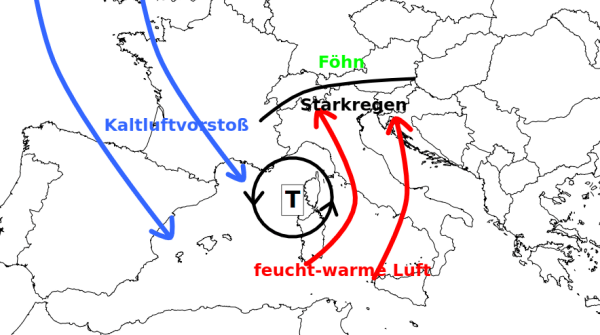

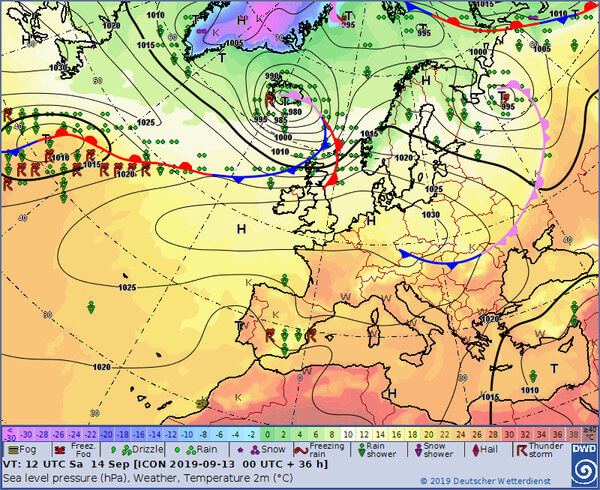

Kaltlufteinbruch am Wochenende

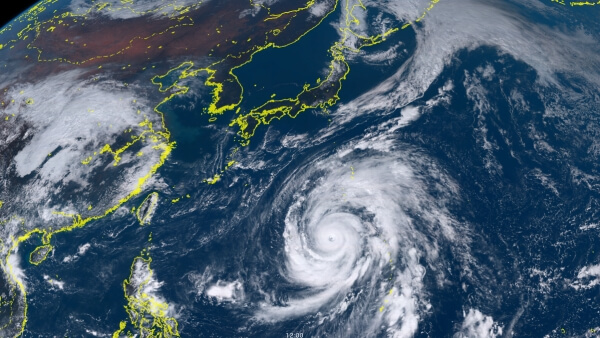

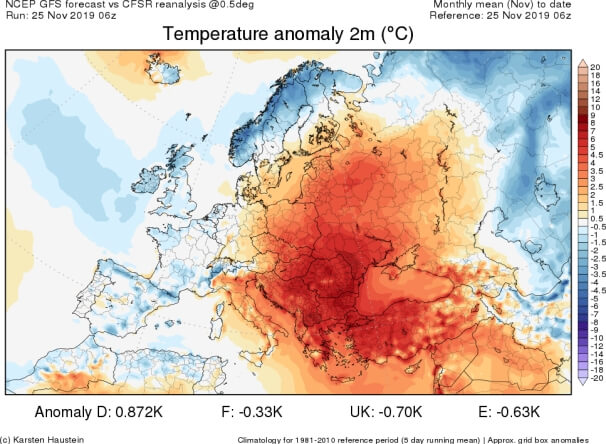

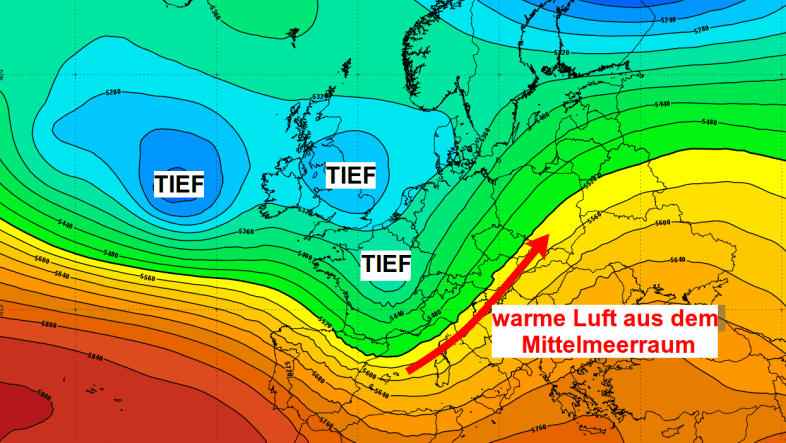

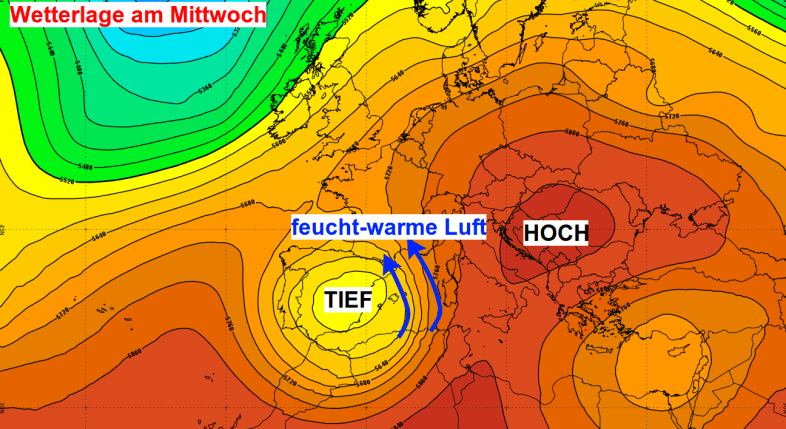

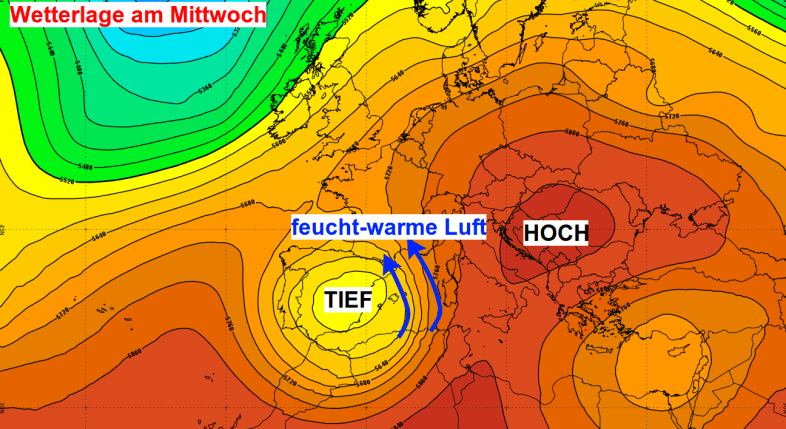

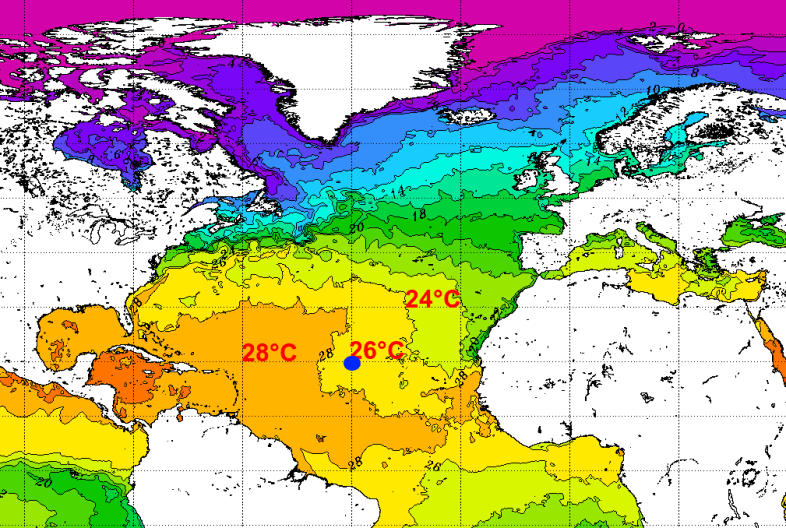

Europa liegt seit mehreren Wochen unter dem Einfluss einer festgefahrenen Wetterlage mit reger Tiefdrucktätigkeit über West- und Südwesteuropa und Hochdruckeinfluss über Russland. Die daraus resultierende Südströmung hat besonders in Osteuropa für stark überdurchschnittliche Temperaturen gesorgt, zudem gab es im Mittelmeerraum und in den Südalpen ergiebige Regen- und Schneemengen.

Deutschland lag bislang im Übergangsbereich zwischen den eher durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen in Westeuropa und den außergewöhnlichen milden Temperaturen in Ost- und Südosteuropa.

Umstellung der Großwetterlage

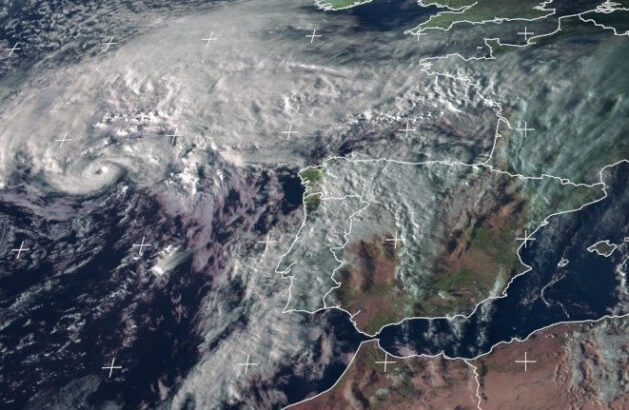

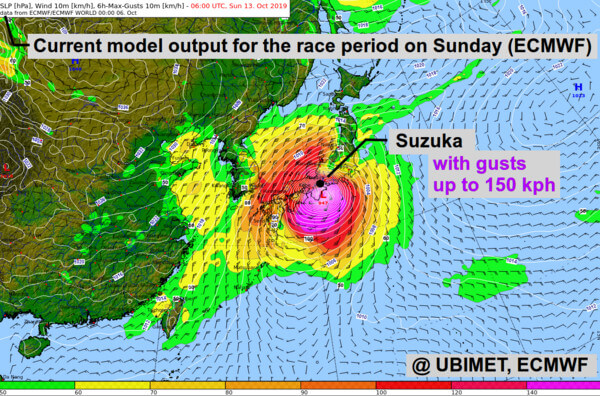

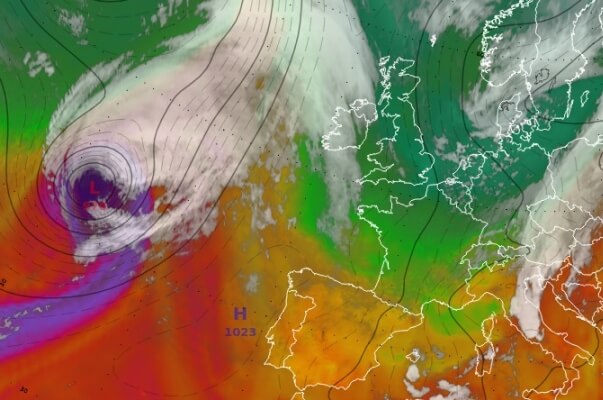

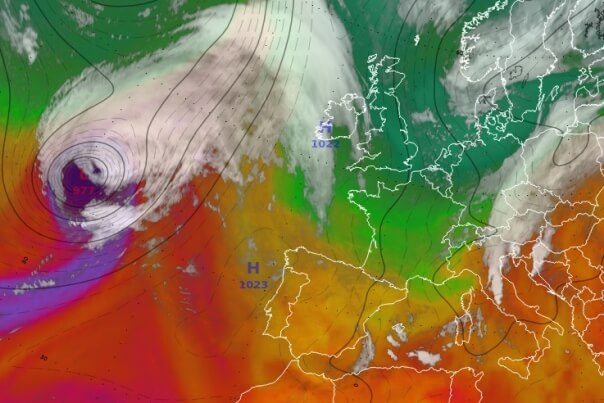

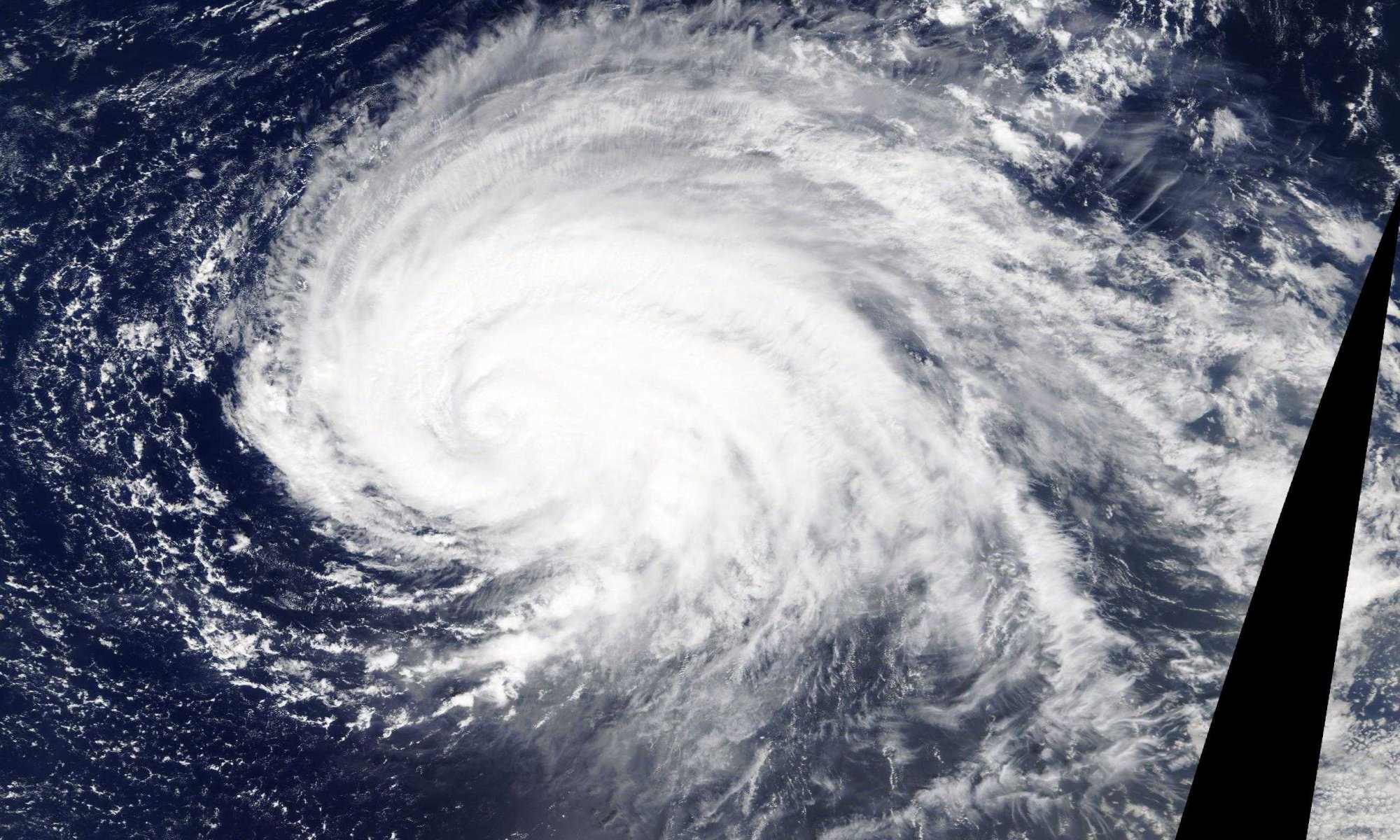

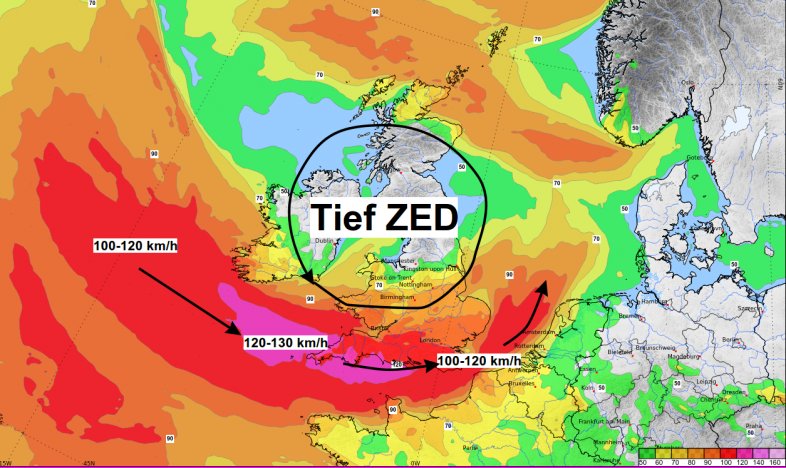

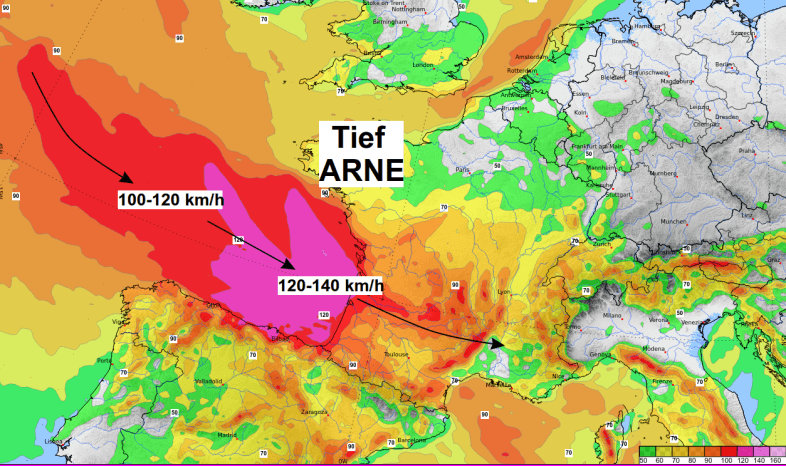

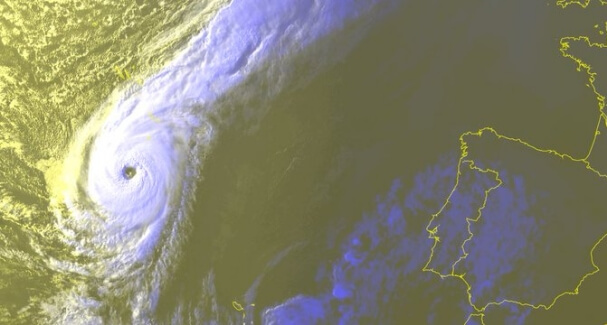

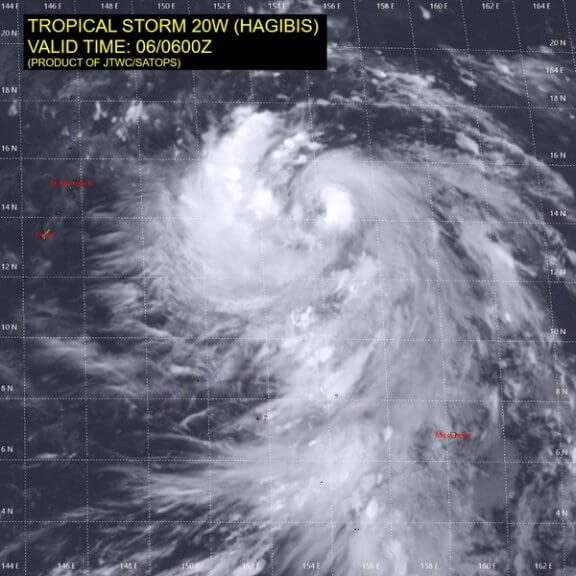

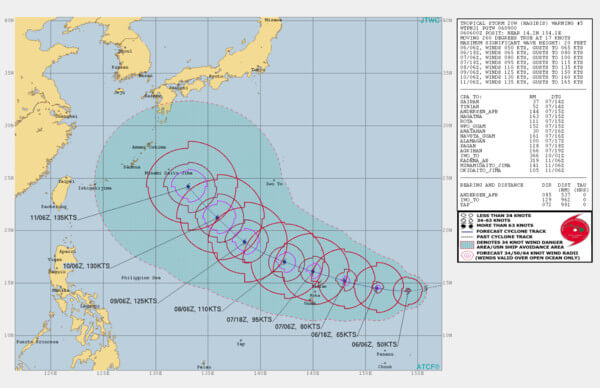

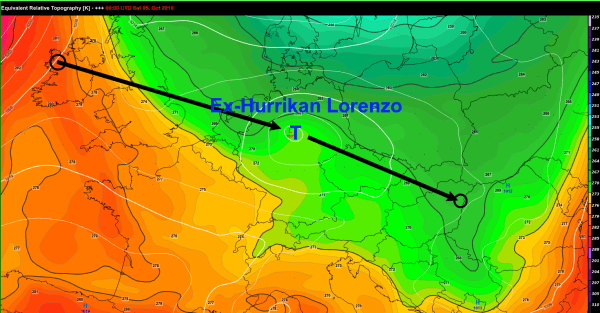

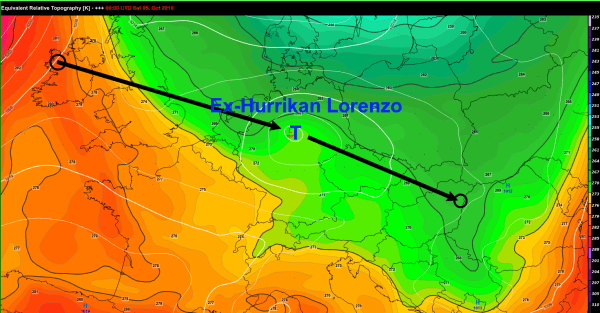

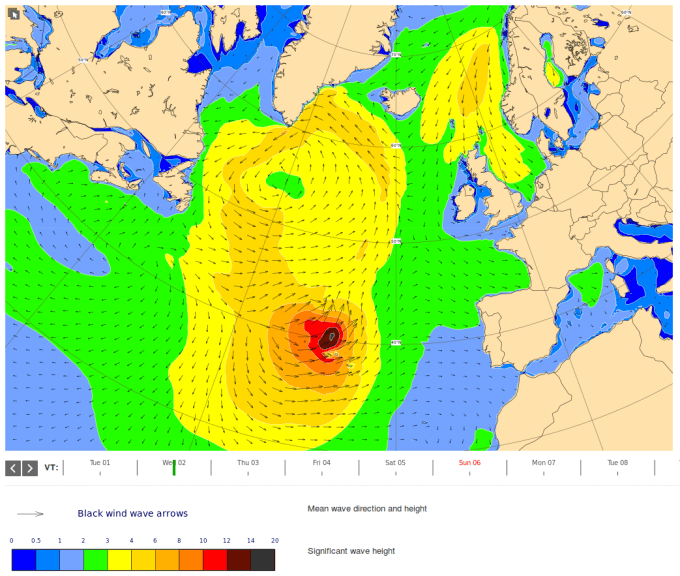

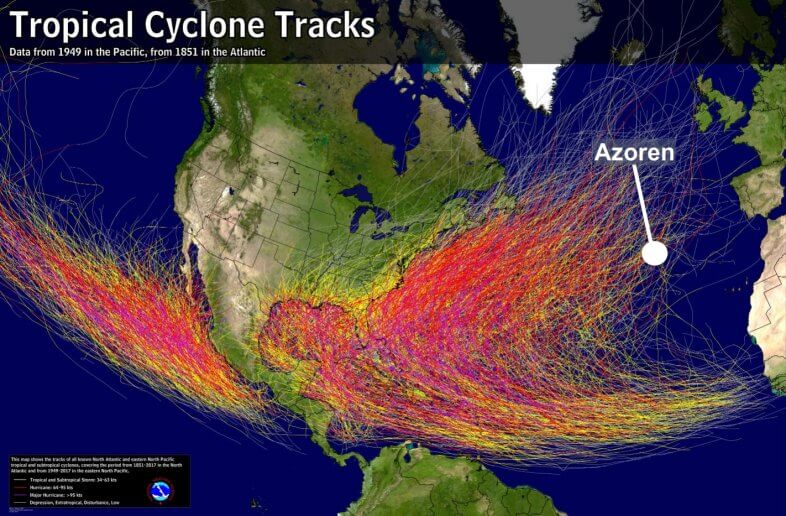

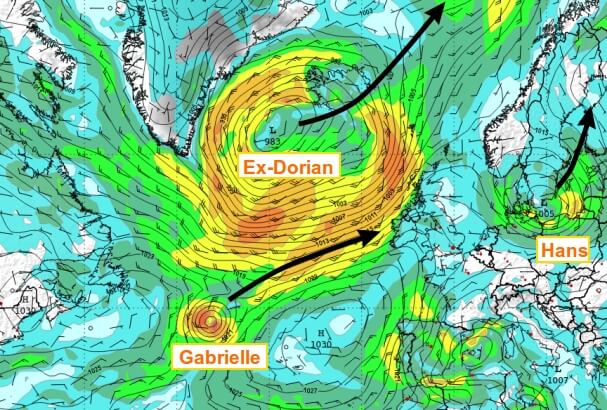

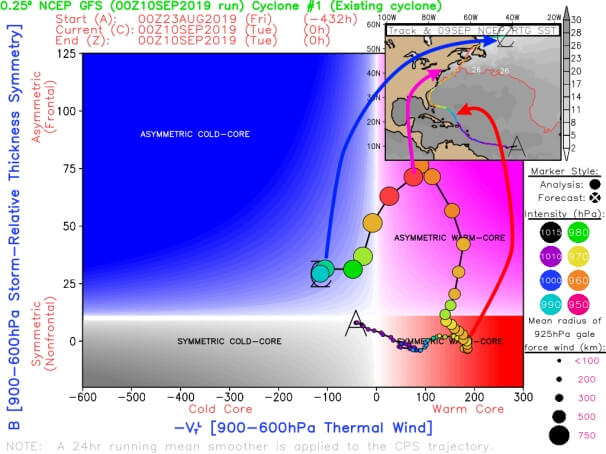

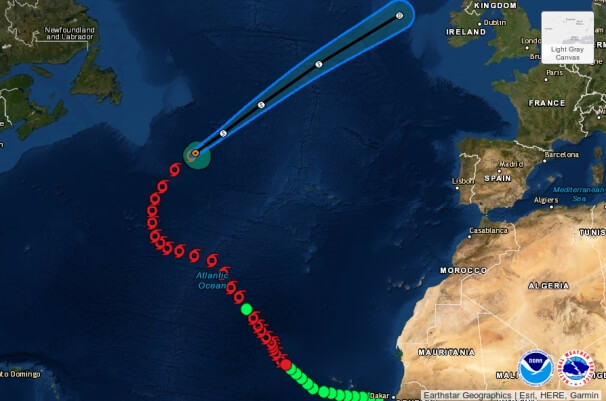

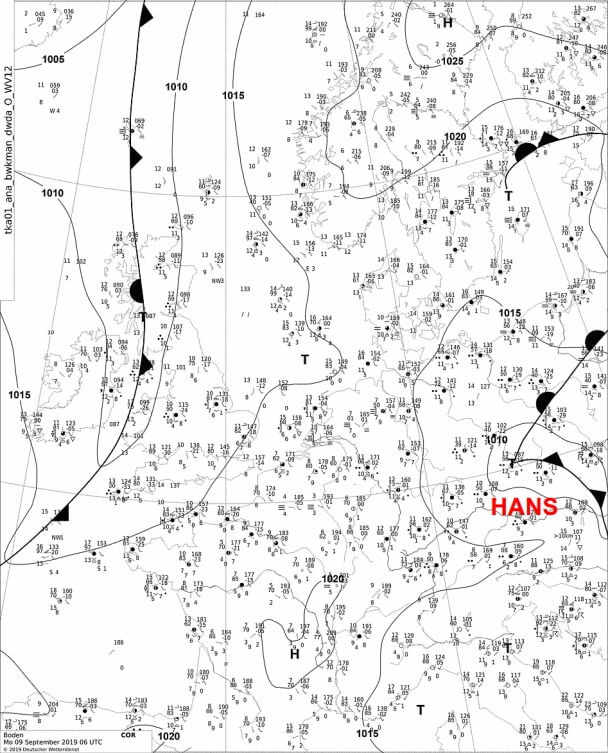

In diesen Stunden zieht über dem Ostatlantik der ehemalige tropische Sturm SEBASTIEN auf, welcher als Hybridsturm am Dienstag mit teils schweren Sturmböen auf den Süden von Irland treffen wird.

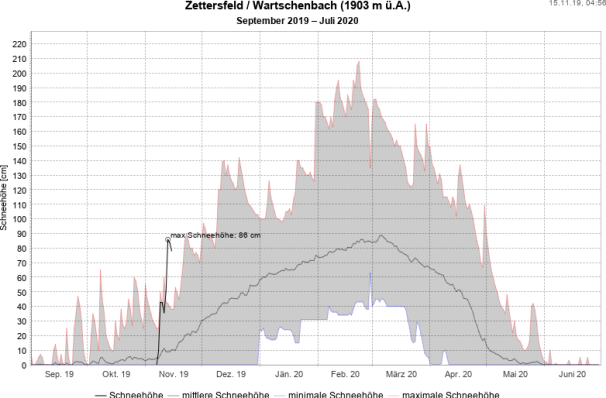

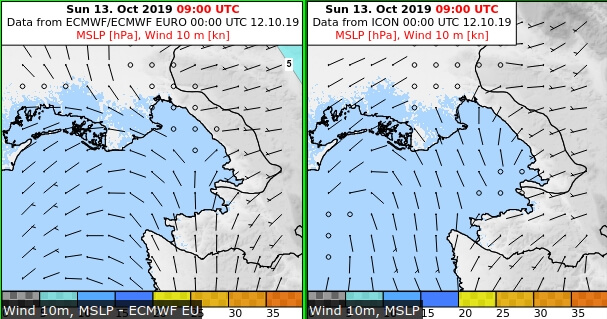

In weiterer Folge zieht das Tief nach derzeitigem Stand unter Abschwächung über die Nordsee hinweg und gerät zum Freitag hin unter den Einfluss eines Höhentroges über Skandinavien. Im Bereich der überdurchschnittlich temperierten Gewässer der Ostsee sorgt der Trog für eine neuerliche Intensivierung des Tiefs und an dessen Westflanke werden kalte Luftmassen arktischen Ursprungs nach Mitteleuropa geführt. Damit kommt es zu einer vollständigen Umstellung der Großwetterlage, so deuten die Modelle mittelfristig auf ein blockierendes Hoch über dem Ostatlantik bzw. den Britischen Inseln.

Frost

Ab Freitag gerät Deutschland unter den Einfluss einer nordwestlichen Höhenströmung und die Temperaturen gehen Tag für Tag zurück. Besonders im Norden und Osten liegen sie am Wochenende meist unterhalb des langjährigen Durchschnitts und pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn am Sonntag ist in mittleren Höhenlagen vom Sauerland bis zum Erzgebirge sogar Dauerfrost möglich. Nachtfrost wird im gesamten Land zunehmend ein Thema, lediglich die Küsten und der äußerste Südwesten bleiben am Wochenende meist noch frostfrei. Auch die Chancen für Schneefall nehmen zu, so berechnet etwa der aktuelle 0z-Hauptlauf vom ECMWF-Modell am kommenden Sonntag im Westen Deutschlands etwas Nassschnee. Ob und in welchen Regionen man mittelfristig ein paar Schneeflocken zu Gesicht bekommt, kann man allerdings derzeit noch nicht seriös prognostizieren, da die generelle Druckverteilung noch sehr unsicher ist.

Titelbild © Adobe Stock

Wilde Wetter Welt 25. November 2019

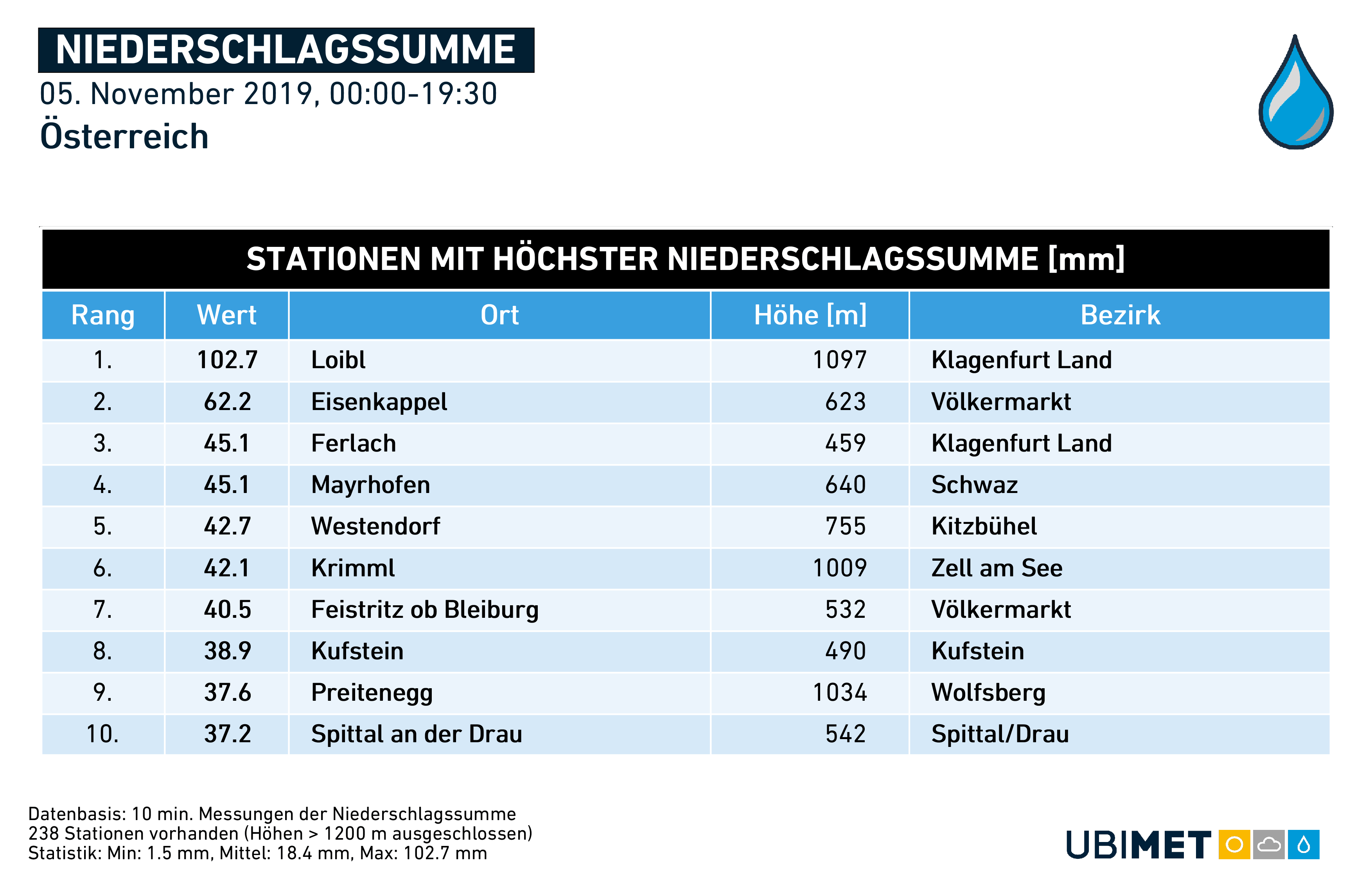

Neue Niederschlagsrekorde in Südösterreich

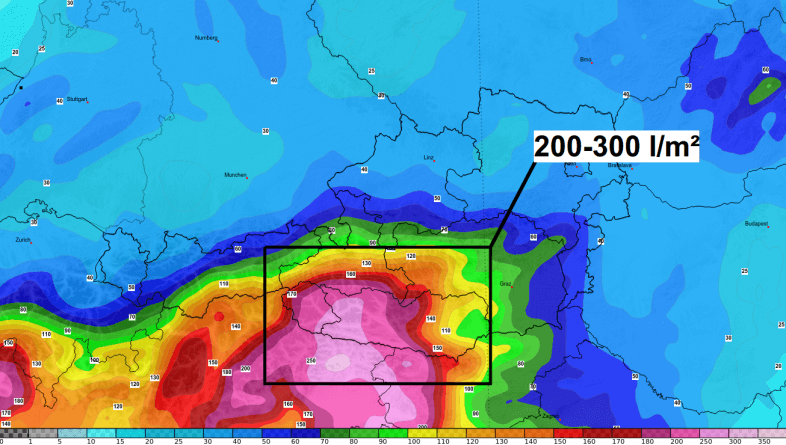

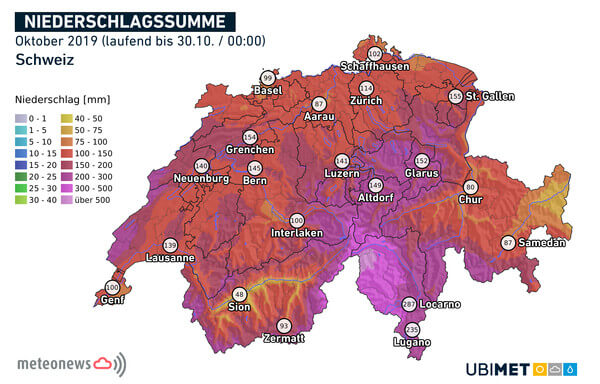

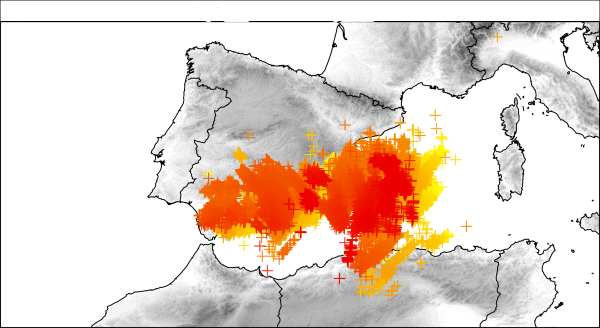

Die Wetterlage in den vergangenen 3 Wochen war von einem immer wiederkehrenden Muster geprägt. Kalte Luft stieß westlich von uns ins Mittelmeer vor, dort bildeten sich in der Folge kräftige Tiefdruckgebiete. Diese lenkten extrem feuchte Luft von Süden her gegen die Alpen, die Folge waren immense Regen- und Schneemengen vor allem vom Ötztal über die Salzburger Tauerntäler bis ins Obere Murtal sowie generell in Osttirol und Kärnten.

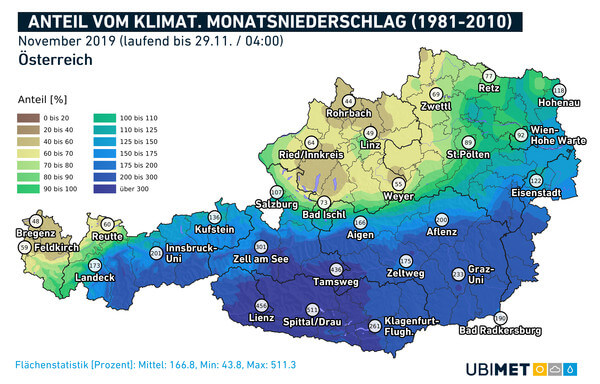

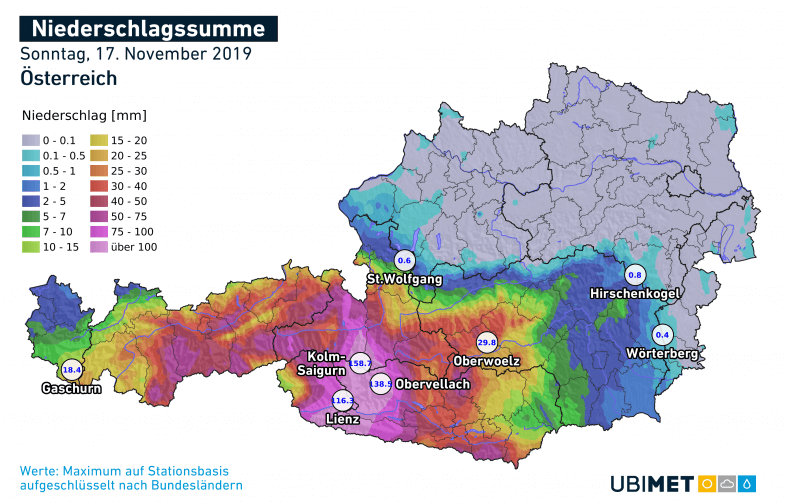

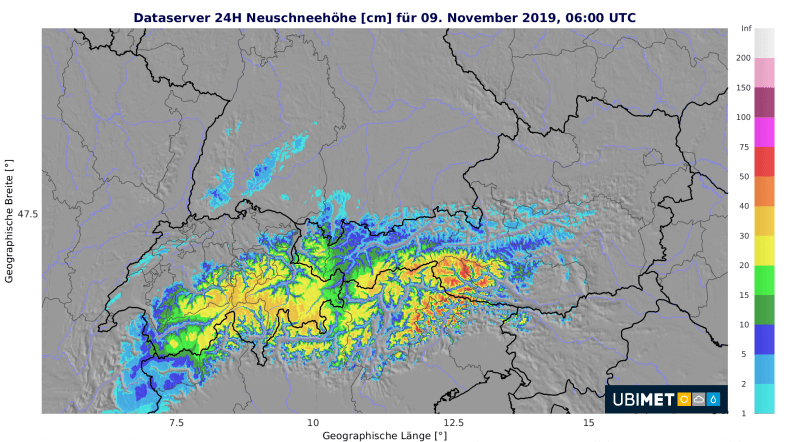

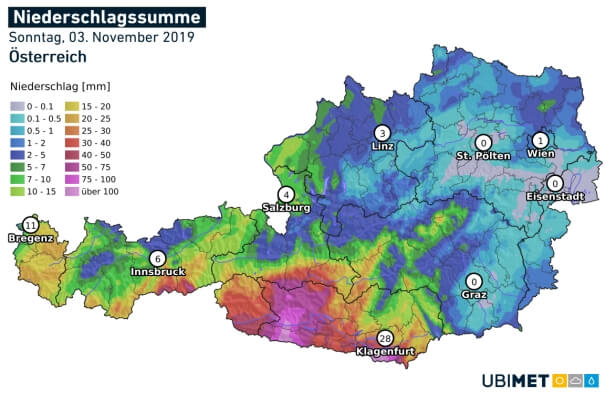

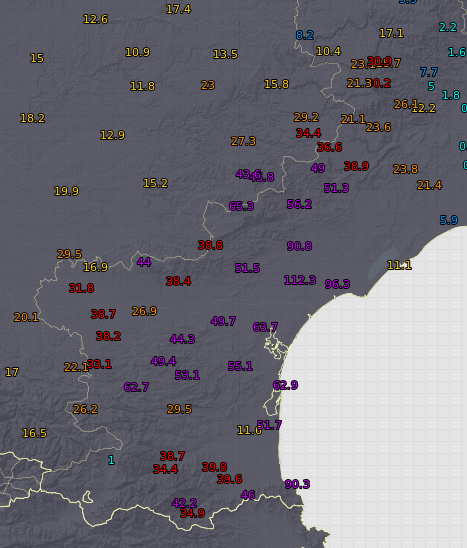

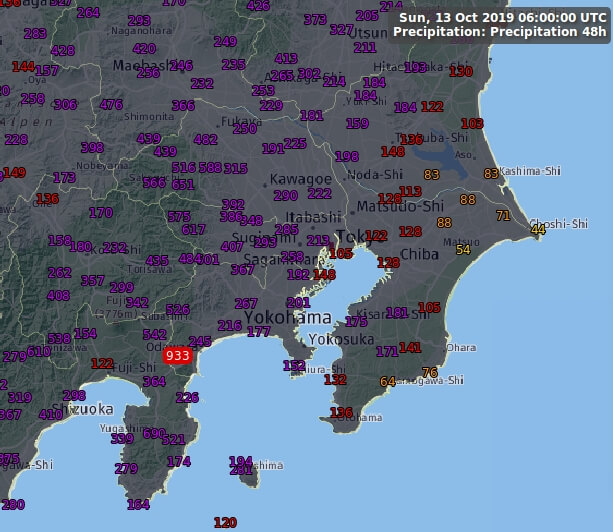

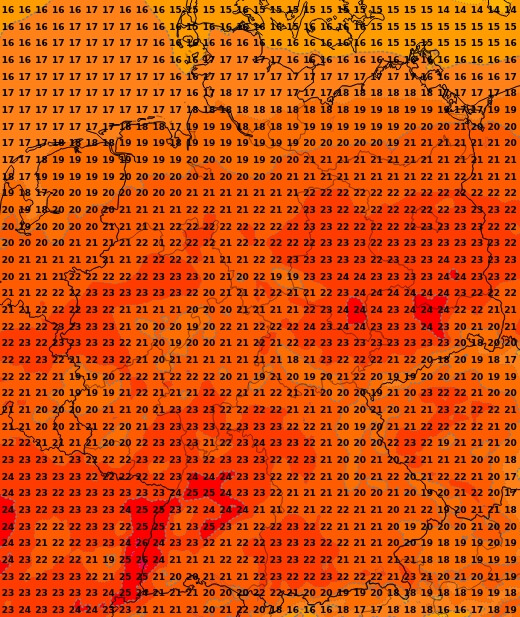

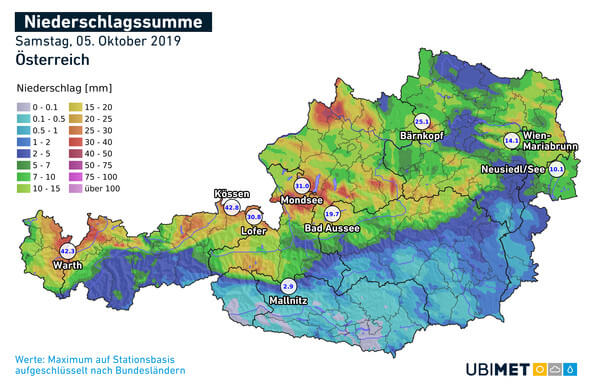

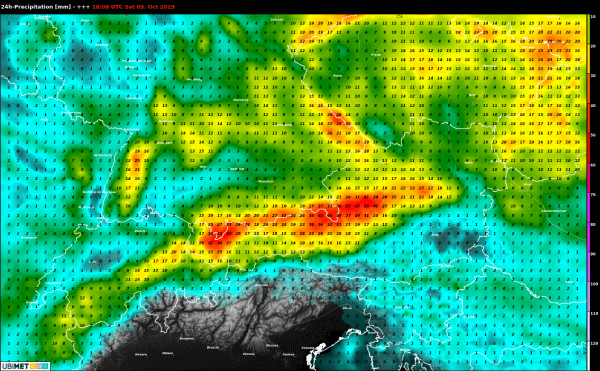

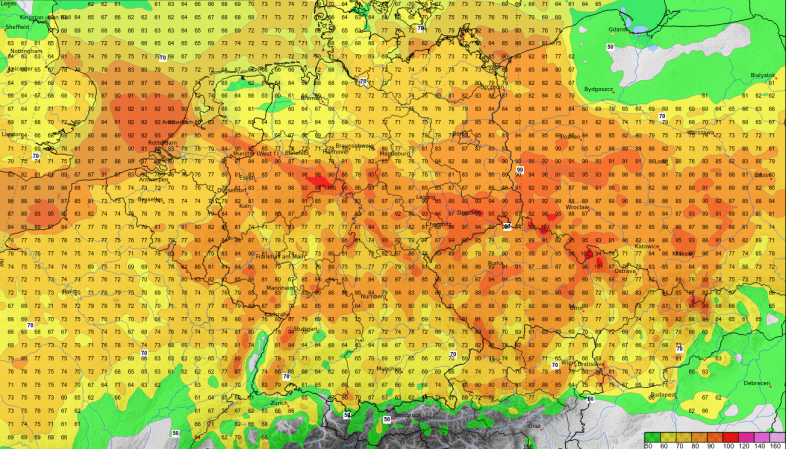

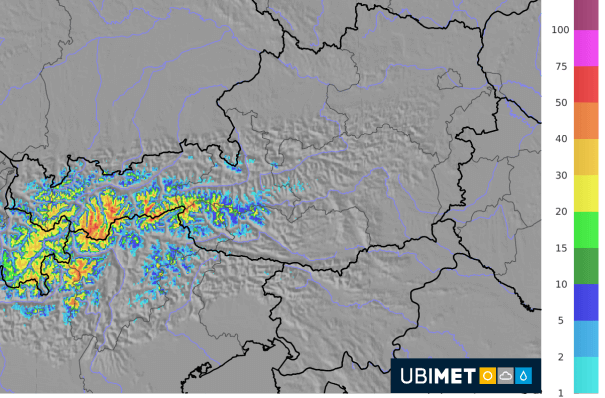

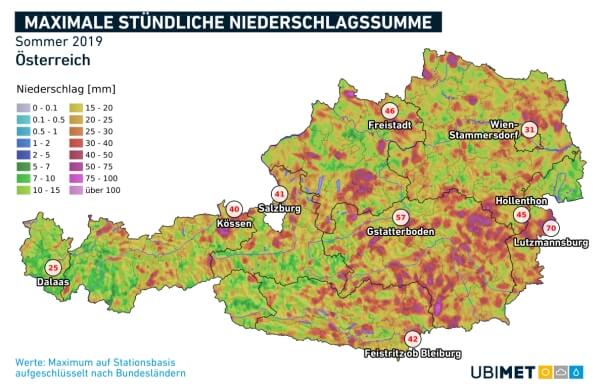

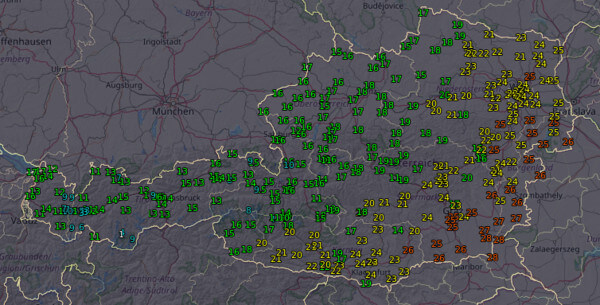

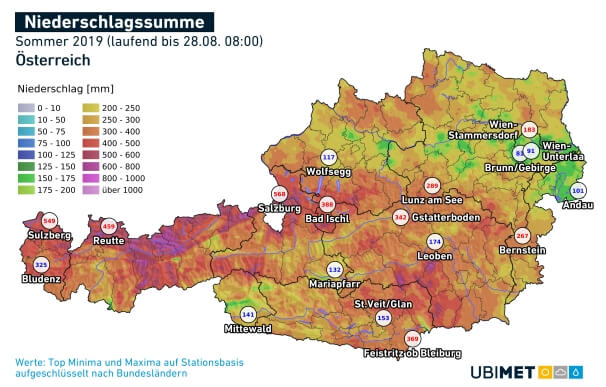

Grafisch aufbereitet sieht das Ganze folgendermaßen aus: Hotspot oder besser gesagt Wetspot war ganz klar Oberkärnten:

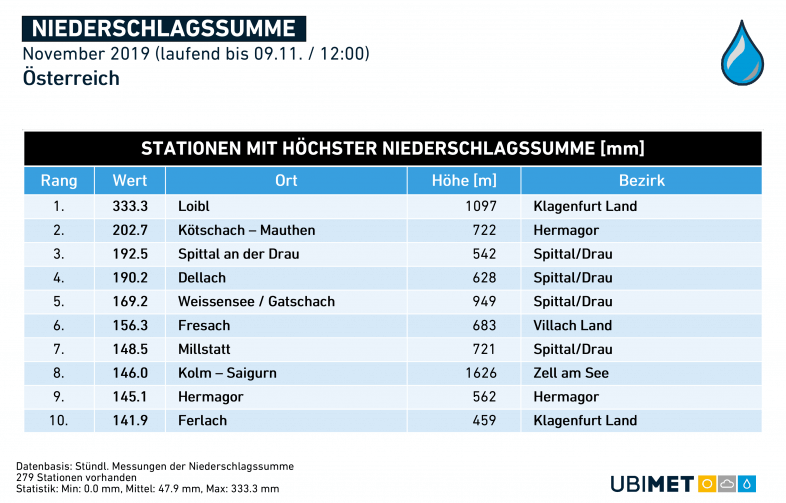

Mit Abstand am meisten Regen und Schnee ist an der Messstation am Loibltunnel an der Grenze Kärnten-Slowenien zusammengekommen, 723 l/m² sind mehr als beispielsweise in Wien in einem gesamten Jahr im Mittel fällt! Mehr als 500 l/m² gab’s aber auch in Kötschach-Mauthen, Dellach im Drautal und am Weißensee:

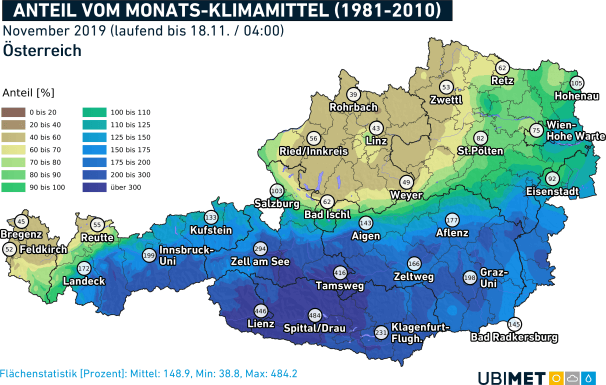

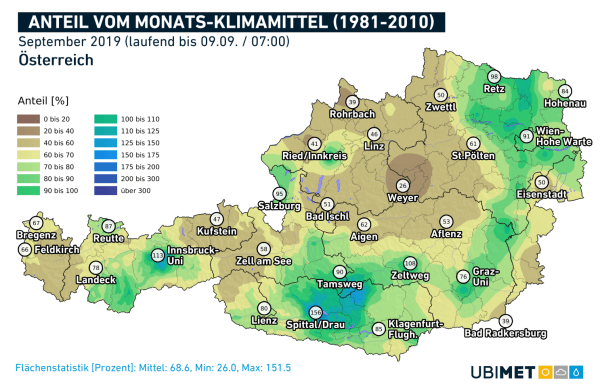

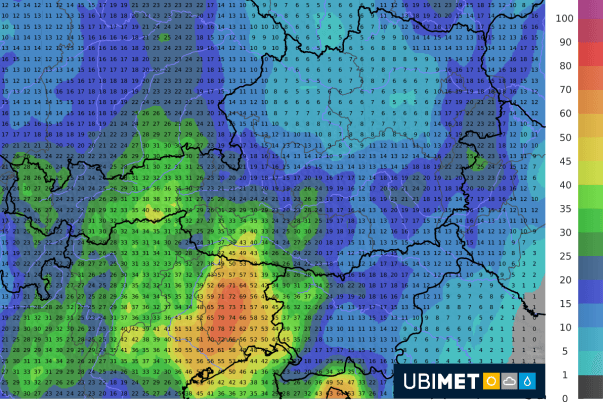

Im langjährigen Mittel kommen im Süden in einem November „nur“ 80-150 l/m² zusammen, die Abweichungen hierzu sind enorm. Auf der folgenden Grafik sind genau diese dargestellt. So hat es z.B. in Spittal an der Drau bislang schon 5-mal (in Grafik: 540%) mehr geregnet und geschneit als üblich!

Folglich können wir schon jetzt – eine Woche vor Monatsende – zahlreiche neue Novemberrekorde vermelden. Diese haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Bemerkenswert zwei Fakten:

- mehr als 30 Stationen haben ihren Novemberrekord geknackt

- Kals hat seinen 103 Jahre alten Rekord sogar regelrecht pulverisiert (alt: 176 l/m² — neu: 275 l/m²)

| Station | Niederschlag November 2019 | November-rekord | Jahr | Differenz zu Rekord |

| Spittal | 474 | 303 | 2000 | 171 |

| Sonnblick | 482 | 319 | 2002 | 163 |

| Mallnitz | 456 | 316 | 2002 | 140 |

| Virgen | 269 | 150 | 2012 | 119 |

| Feldkirchen | 280 | 173 | 2010 | 107 |

| Kals | 275 | 176 | 1916 | 99 |

| Weißensee | 504 | 412 | 2000 | 92 |

| Lienz | 415 | 331 | 2002 | 84 |

| Obervellach | 433 | 352 | 2002 | 81 |

| Millstatt | 348 | 275 | 2000 | 73 |

| Krimml | 213 | 146 | 1966 | 67 |

| Rauris | 266 | 203 | 1947 | 63 |

| St. Michael/Lungau | 261 | 199 | 2000 | 62 |

| Sillian | 384 | 323 | 2002 | 61 |

| Flattnitz | 334 | 275 | 2000 | 59 |

| Fresach | 340 | 289 | 2000 | 51 |

| Tamsweg | 225 | 176 | 1996 | 49 |

| Bad Bleiberg | 379 | 332 | 2000 | 47 |

| Mayrhofen | 207 | 184 | 1979 | 23 |

| Kornat | 587 | 568 | 2002 | 19 |

| Kanzelhöhe | 270 | 253 | 2000 | 17 |

| Gröbming | 140 | 124 | 2007 | 16 |

| Bischofshofen | 138 | 123 | 2007 | 15 |

| Pörtschach | 243 | 239 | 2000 | 4 |

| Zell am See | 205 | 202 | 1947 | 3 |

| Seckau | 133 | 131 | 1893 | 2 |

Zudem stellten auch Arriach, St. Johann und St. Veit / Pongau, Mariapfarr, Murau und Bad Gastein neue Bestmarken für den November auf.

Auch in St. Jakob im Defereggental sowie in Döllach dürfte es einen neuen Novemberrekord gegeben haben, an diesen beiden Stationen gab es zuletzt allerdings leider Datenlücken.

Kommt da noch mehr?

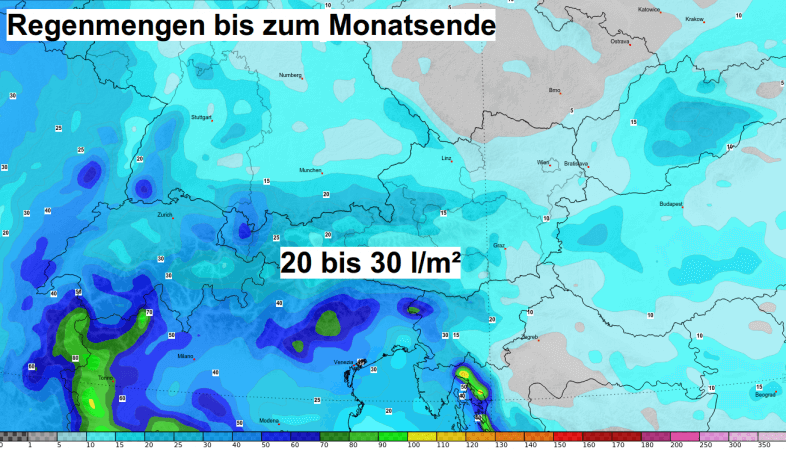

Laut den Berechnungen des europäischen Wettermodells sind bis zum kommenden Wochenende und somit dem Monatswechsel in den betroffenen Regionen noch einmal 20 bis 30 l/m² zu erwarten. Nicht die Welt, aber ausreichend, dass noch ein paar weitere Stationen einen neuen Niederschlagsrekord aufstellen werden.

Quelle Titelbild: adobe stock

Die schönsten Weihnachtsmärkte

Die Vorweihnachtszeit ohne Adventmärkte wäre nur halb so schön. Das Warten auf Weihnachten verkürzt sich und Punsch, Ofenkartoffel und Waffeln versüßen die kalte Jahreszeit noch zusätzlich. Wer da nicht in Stimmung kommt, hat die bekanntesten Adventmärkte wohl noch nicht besucht. Hier ein kleiner Überblick.

Wien – Österreich

Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat seine Tore bereits am 15. November geöffnet und lockt bis 24.12. Gäste von nah und fern. Er lässt die Adventzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Er ist der berühmteste Christkindlmarkt in Wien und lockt jährlich Millionen Besucher aus aller Welt an. Seine Wurzeln gehen bis ins späte 18. Jahrhundert zurück. Jedoch erst 1975 ist er an seinen jetzigen Standort gezogen. Das Burgtheater und das Wiener Rathaus verleihen dem Christkindlmarkt eine einzigartige Kulisse und seine ausgefallenen Dekorationen sind ein besonderes Highlight.

Regensburg – Deutschland

Einer der bekanntesten Adventmärkte in Deutschland ist der Christkindlmarkt in Regensburg. Eine unabhängige Jury wählte ihn zu einem der zehn schönsten Adventmärkte im deutschsprachigen Raum. Er wurde bereits 1791 erwähnt und ist ein traditioneller bayerischer Weihnachtsmarkt. Von 25. November bis 23. Dezember sind seine Türen geöffnet und viele Künstler wie Glasbläser, Töpfer, Schnitzer und Kerzenzieher bieten ihre kunsthandwerklichen Waren an. Natürlich dürfen auch die kulinarischen Genüsse, wie der Heidelbeerglühwein oder die Original Regensburger Bratwürste nicht fehlen.

Basel – Schweiz

Zur Adventzeit verwandelt sich Basels Altstadt in ein weihnachtliches Wintermärchen. Hier residiert der älteste “Christkindlimärt” der Schweiz. Kilometerlange Lichterketten, dekorierte Häuser und große geschmückte Christbäume verzaubern das Stadtbild. Von 28. November bis 23. Dezember gibt es die Möglichkeit den schönsten und größten Weihnachtsmarkt der Schweiz zu besuchen. Kunsthandwerker bieten ihre Waren an und kulinarische Spezialitäten wie die Basler Läckerli (eine Art Lebkuchen) lassen den Gaumen aufblühen.

Quelle: pixabay

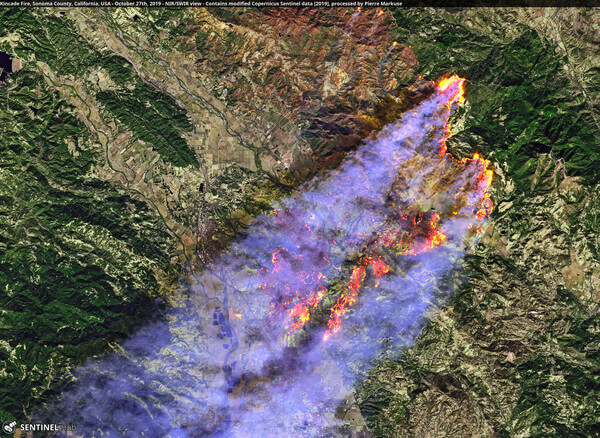

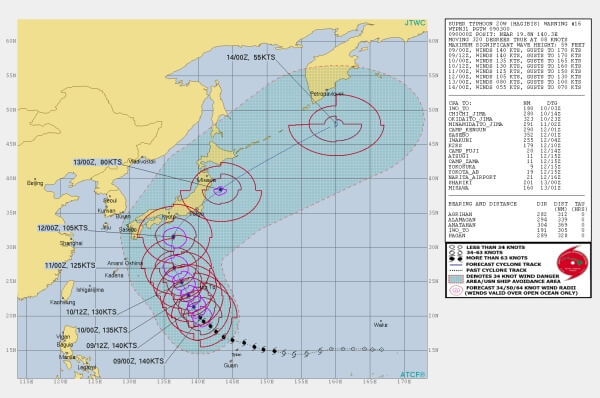

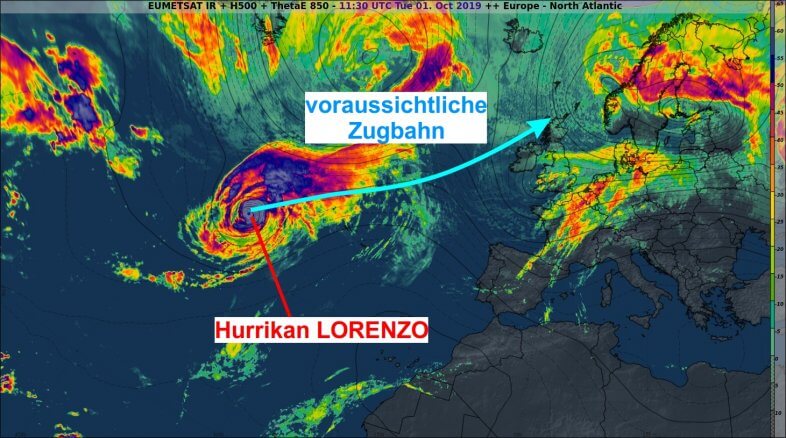

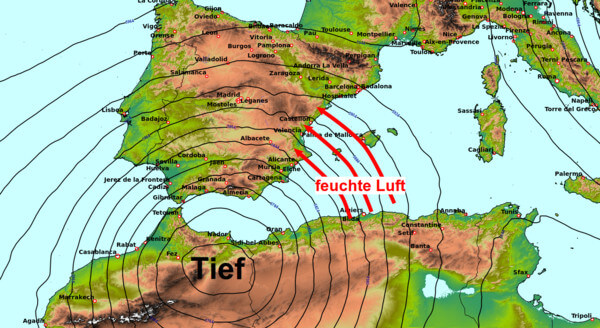

Große Regen- und Schneemengen in den Südalpen

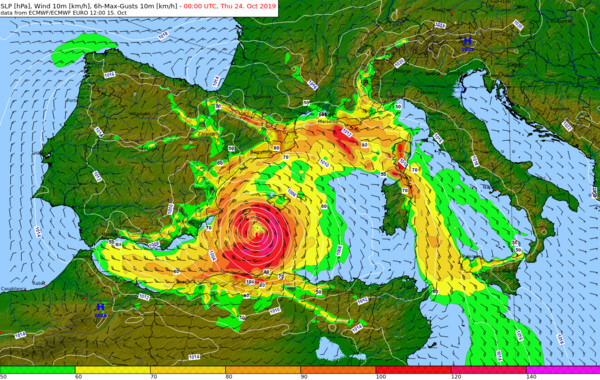

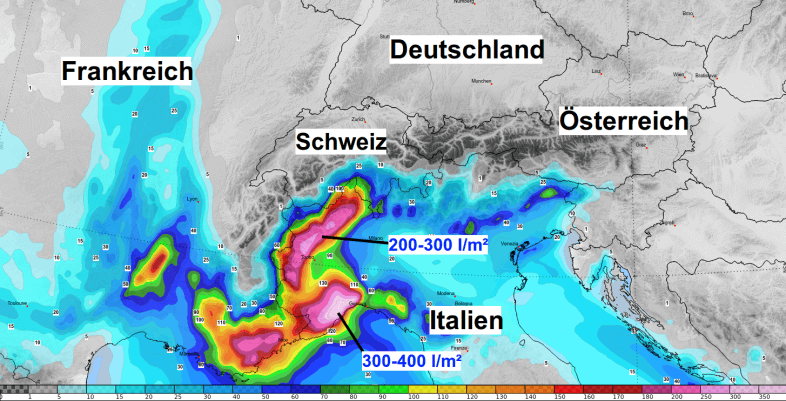

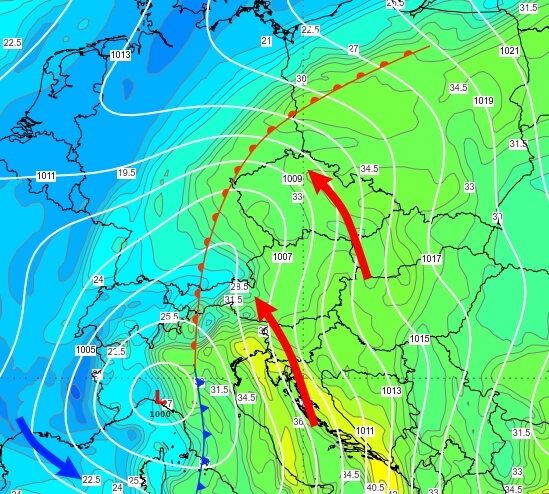

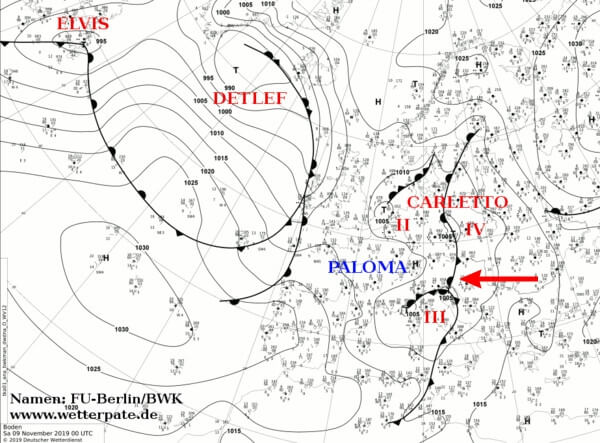

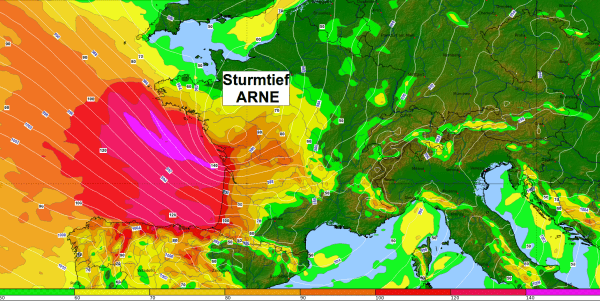

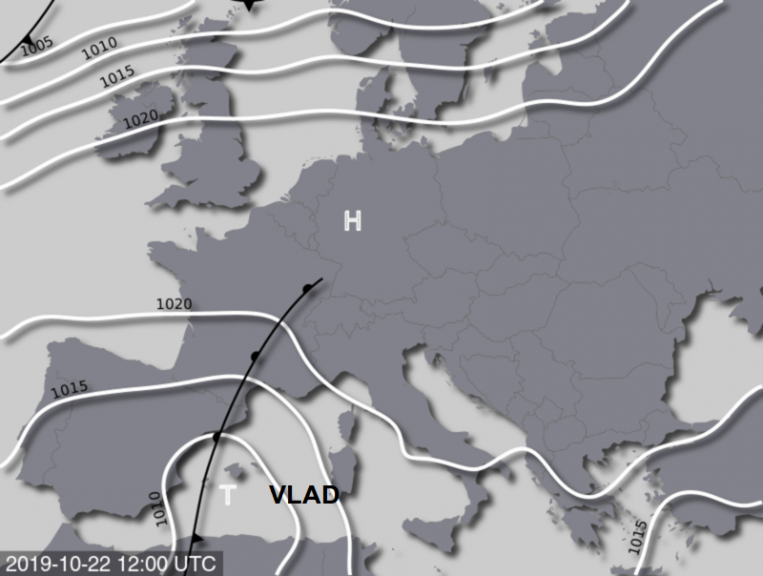

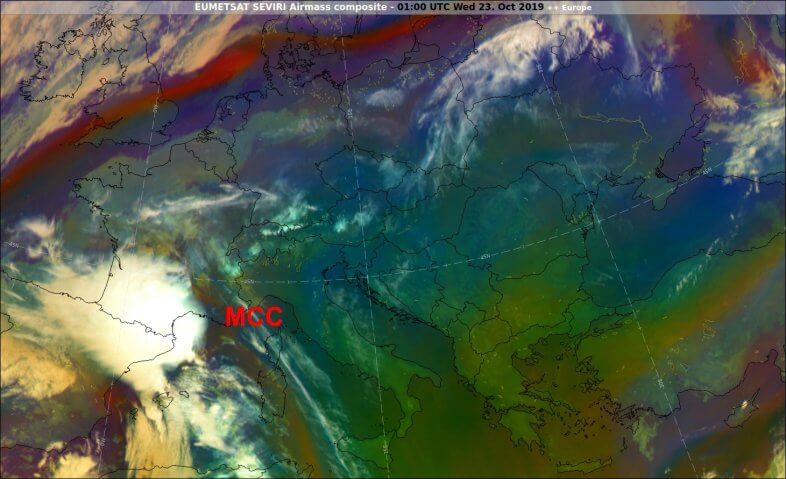

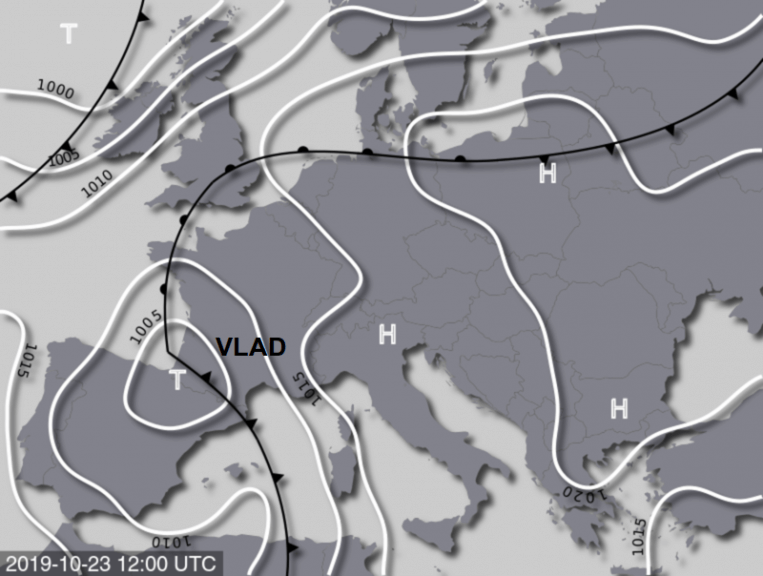

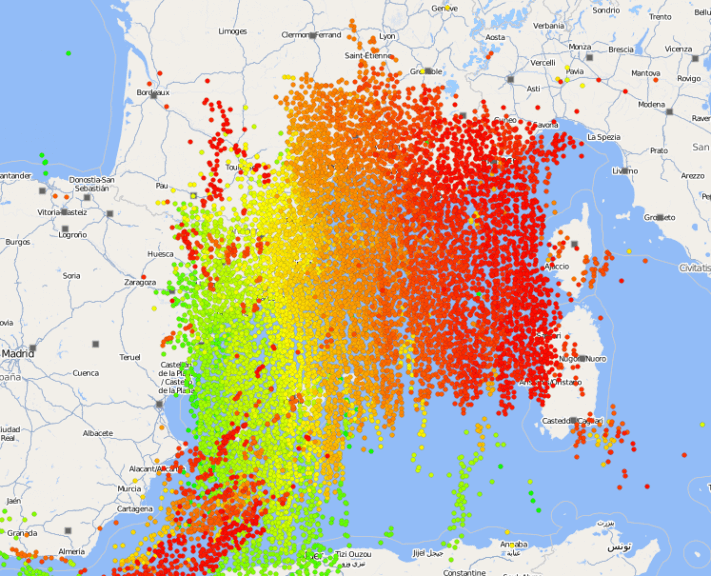

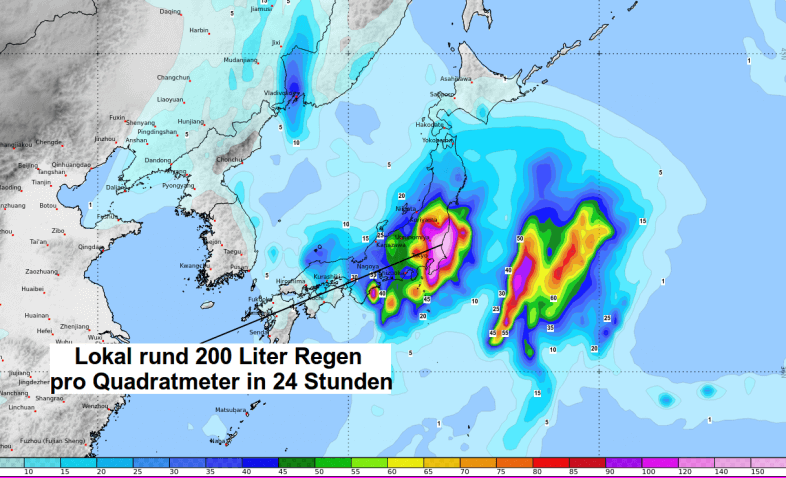

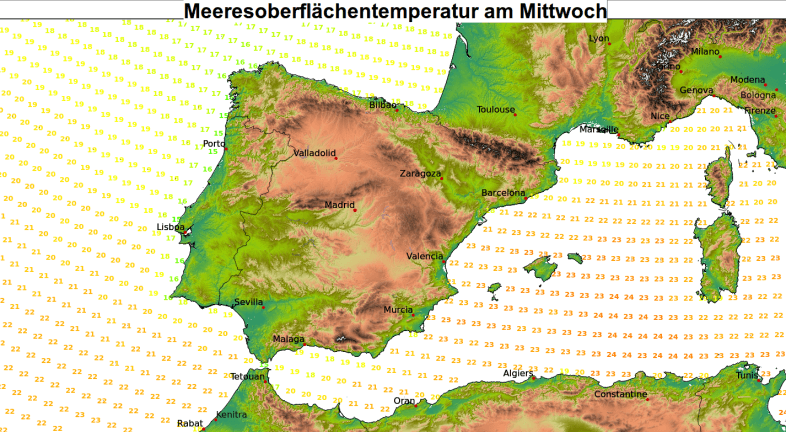

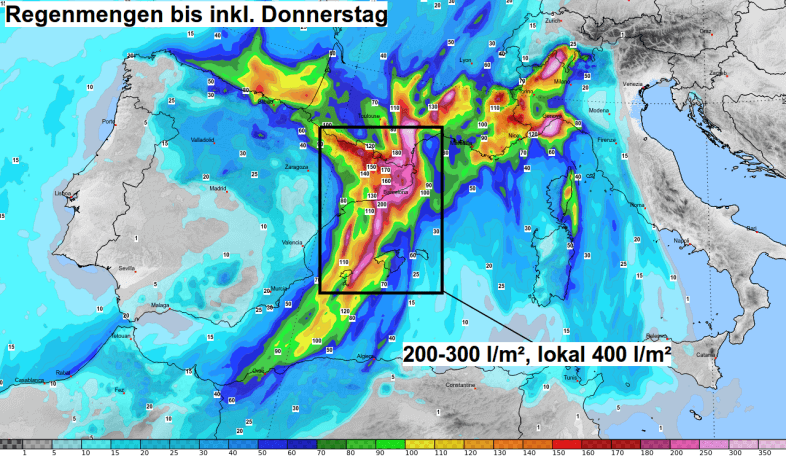

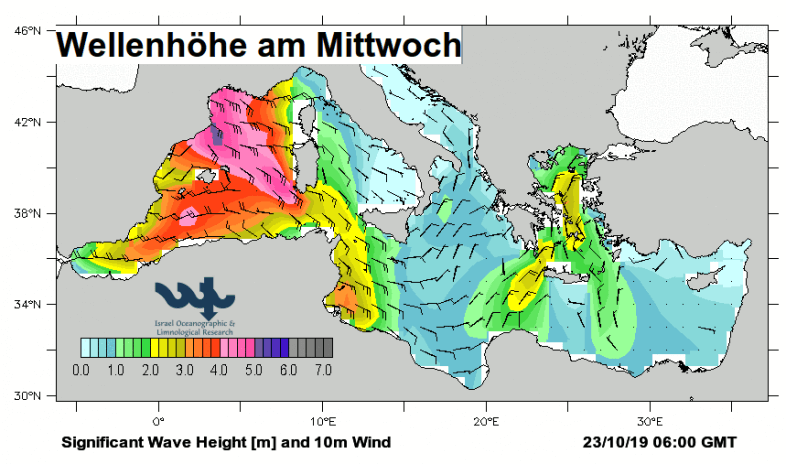

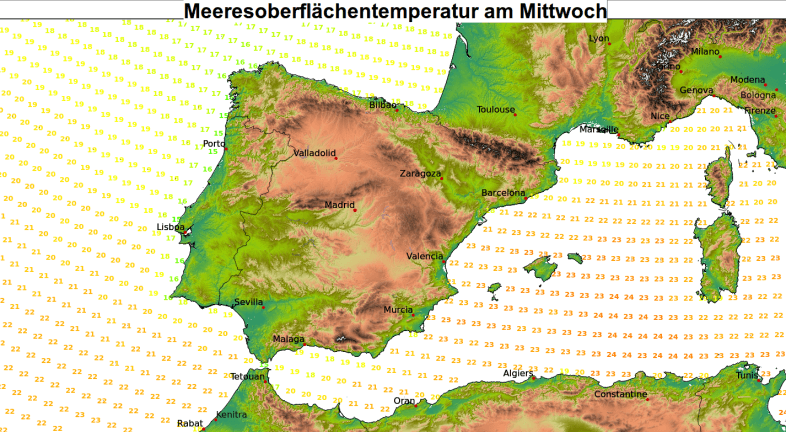

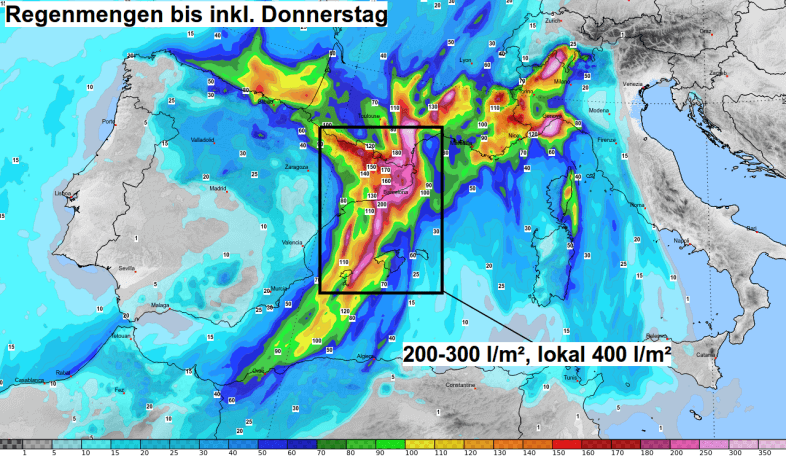

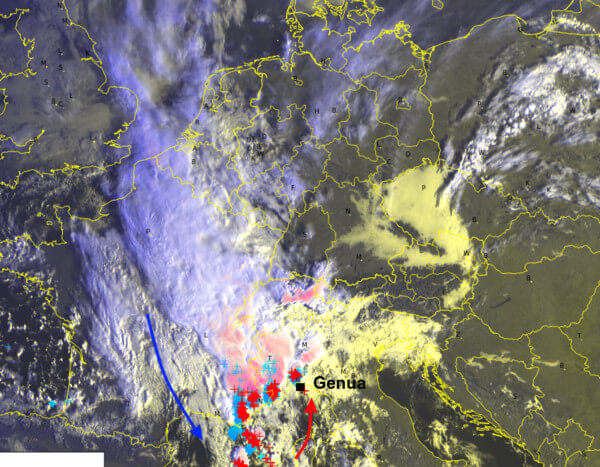

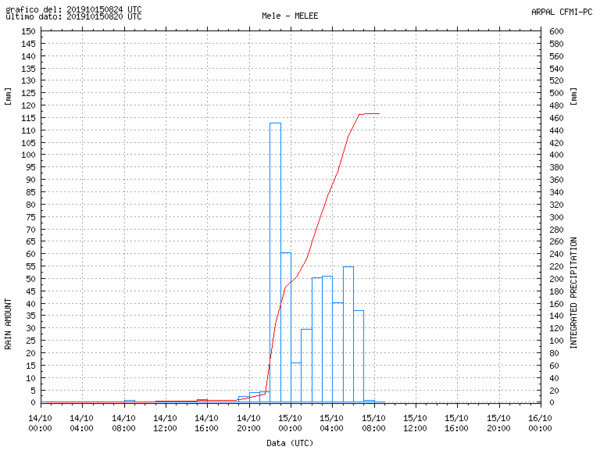

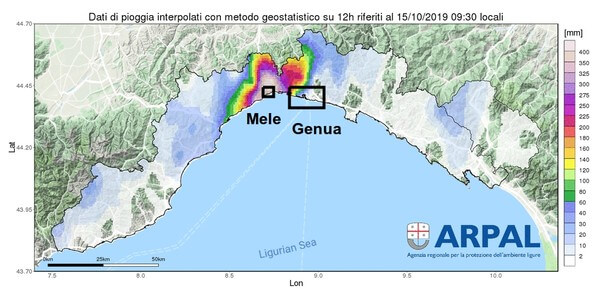

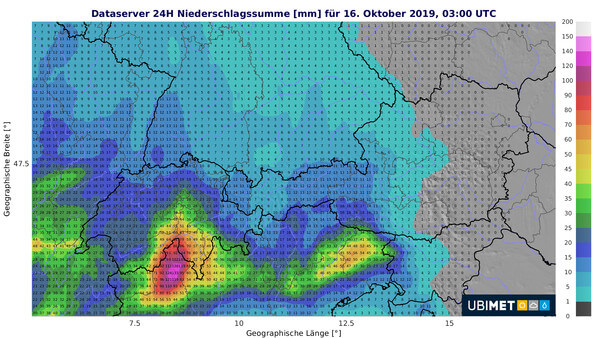

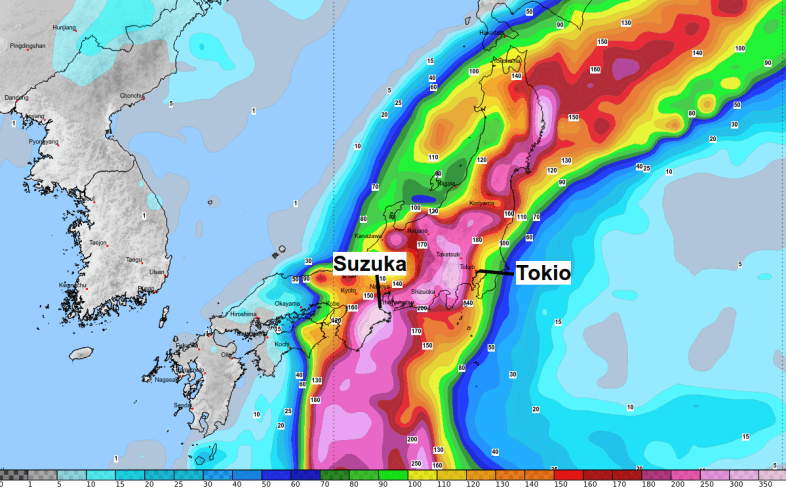

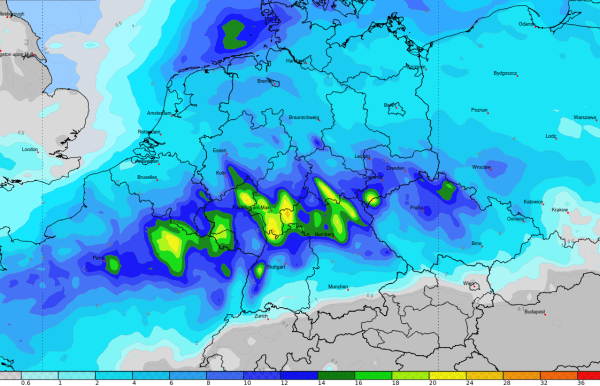

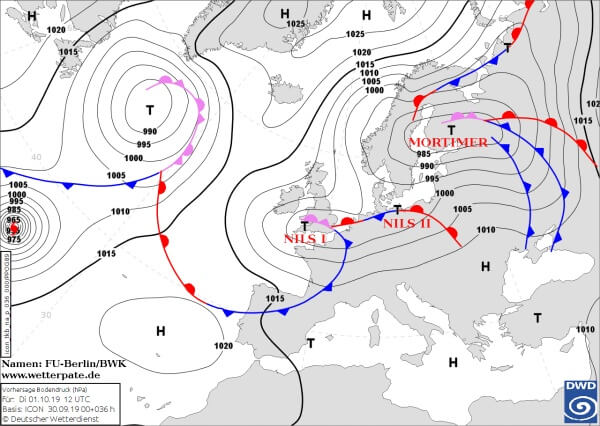

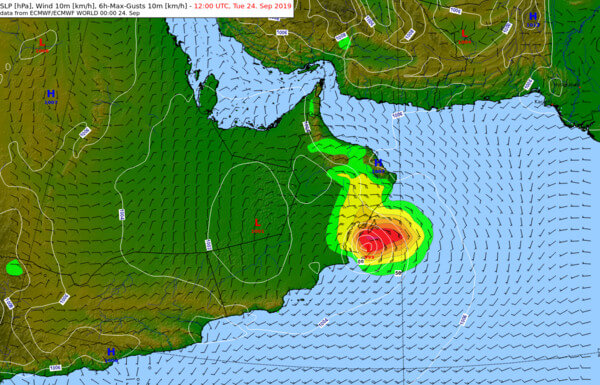

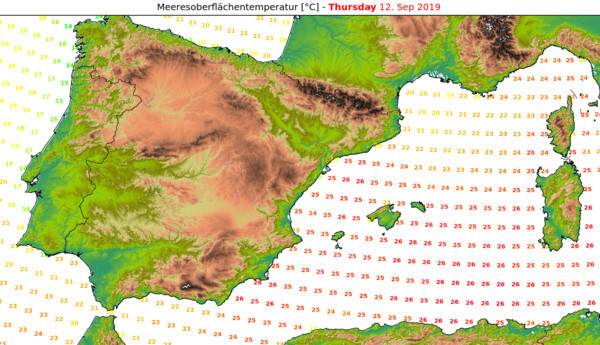

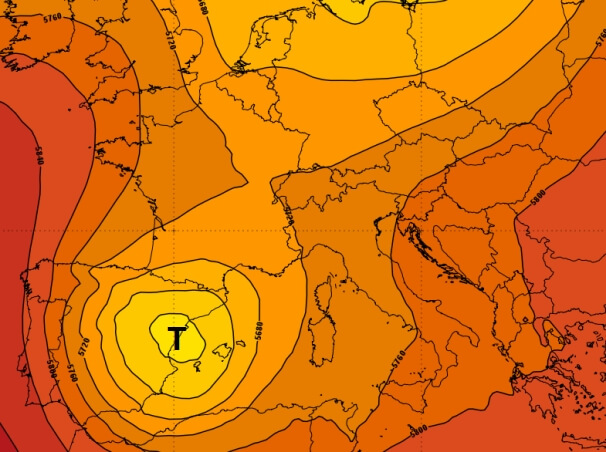

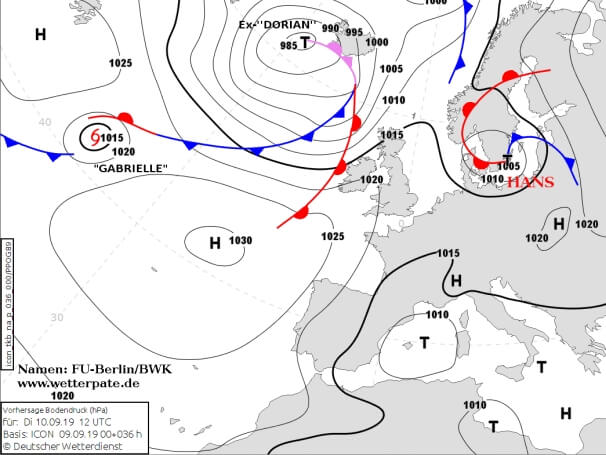

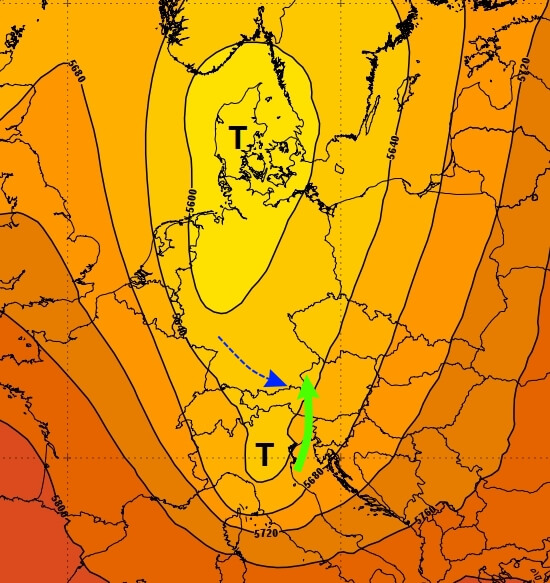

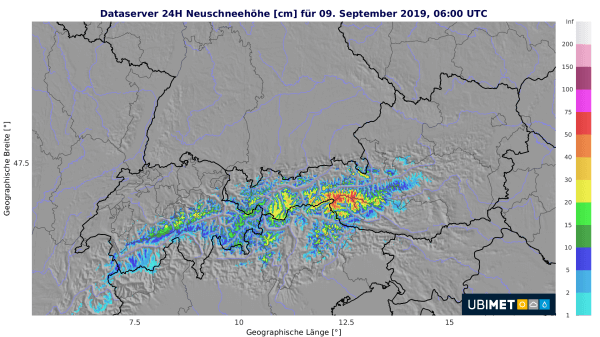

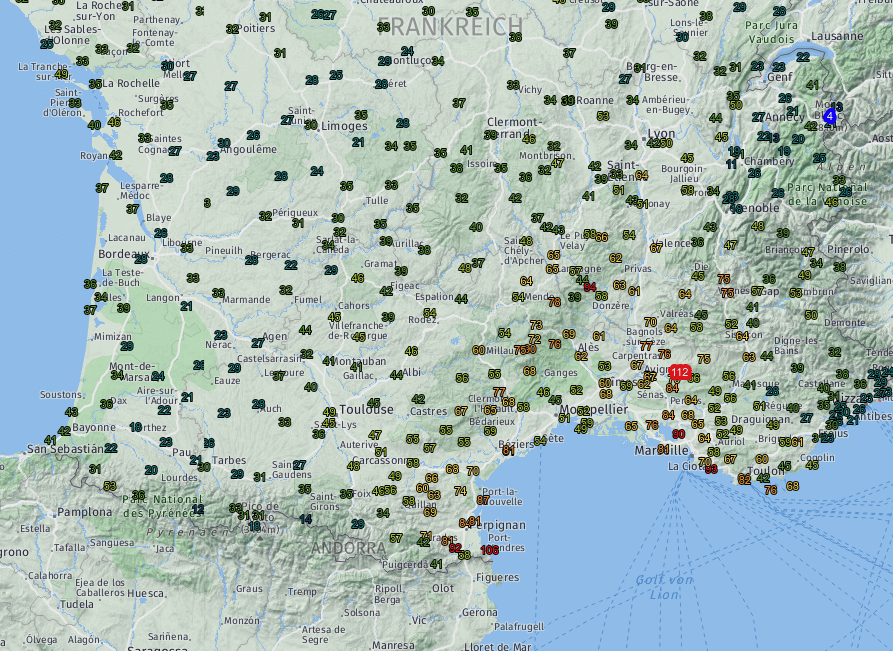

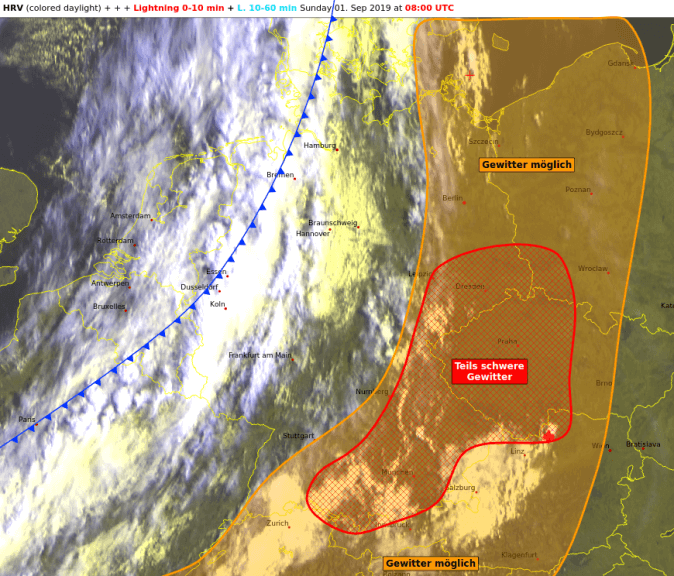

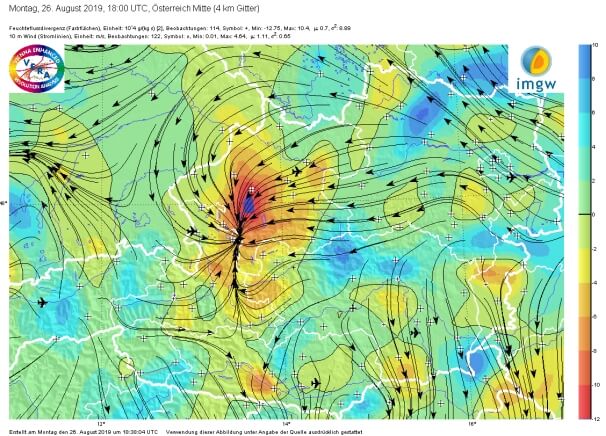

Verantwortlich für dieses extreme Herbstwetter ist das Tief namens LUIS. Heute Mittag (siehe nachfolgende Wetterkarte) weist das Tief gleich zwei Kerne auf, einen über Nordwestfrankreich und einem über dem Löwengolf. Dabei lenkt das Tief von Süden her sehr feuchte Mittelmeerluft gegen die Alpen, die dort regelrecht ausgepresst wird und zu enormen Regen- und Schneemengen führt. Eine ganz ähnlich Wetterlage gab es in den vergangenen Wochen ja auch im Süden Österreichs und in Südtirol.

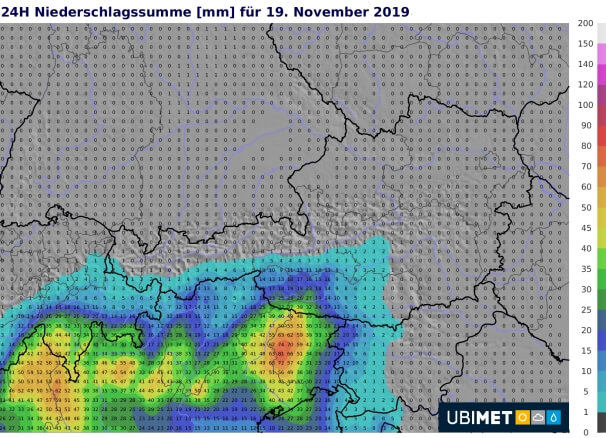

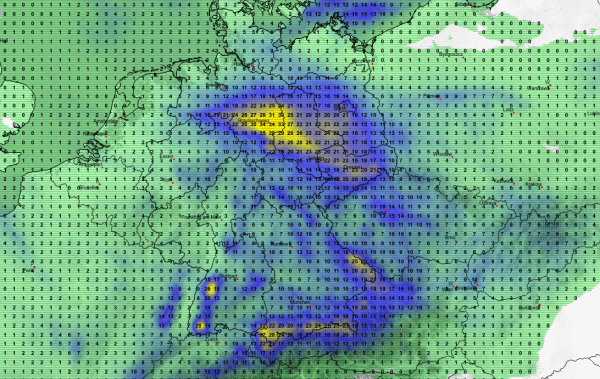

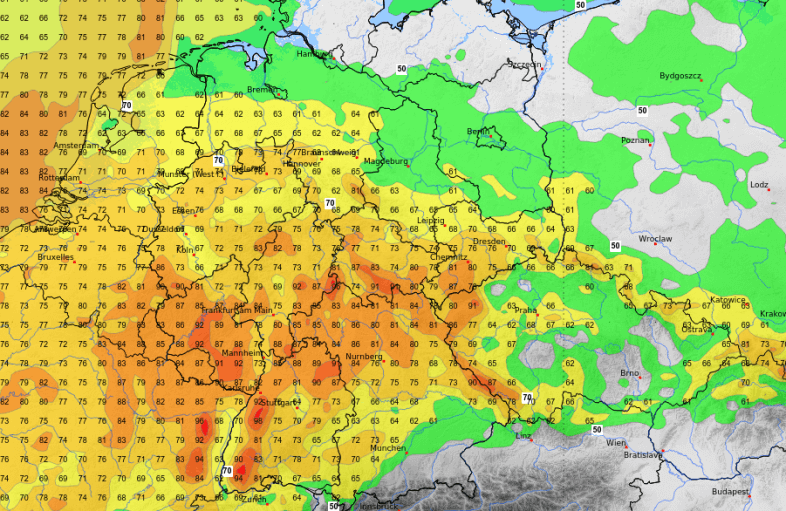

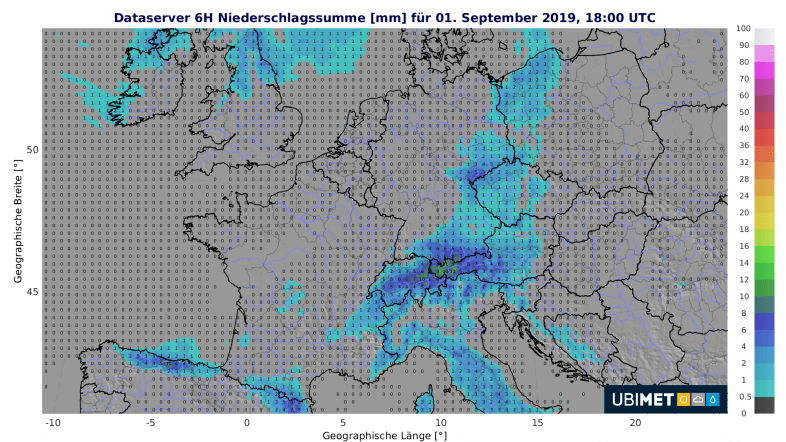

Die Niederschlagsmengen, die beispielsweise das deutsche Wettermodell berechnet, sind wahrlich beeindruckend. 200 bis 400 l/m² kommen bis Sonntagabend zusammen, vereinzelt in den Ligurischen Alpen sogar noch mehr. Zum Vergleich: In Berlin fallen in einem Jahr (!) durchschnittlich 550 l/m², in Frankfurt 630 l/m².

Besonders betroffen sind dabei folgende Regionen:

- Cevennen (FRA)

- Provence (FRA)

- Ligurien (ITA)

- Piemont (ITA)

- Aostatal (ITA)

- Wallis (CH)

- Tessin (CH)

Aus dem Wallis stammt auch das folgende Webcam-Bild. In Simplon-Dorf auf 1470 m sind bislang schon 40 cm Neuschnee zusammengekommen. Derzeitige Gesamtschneehöhe rund 110 cm!

Auch im Tessin tiefster Winter: Bosco Gurin misst ebenfalls mehr als 1 Meter Schnee:

Während es im Norden trocken ist, versinkt der Alpensüdkamm im #Schnee, wie auf dem Bild von Bosco Gurin auf 1500 Metern gut zu erkennen ist. Bis morgen dürfte lokal mehr als 1 Meter Neuschnee fallen. (rp) @Blickch @Sonntags_Blick @nau @20min pic.twitter.com/yoYNcs7ddN

— MeteoNews (@MeteoNewsAG) November 23, 2019

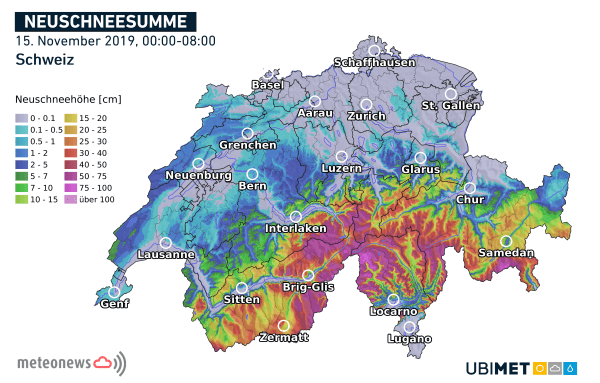

Bereits viel #Neuschnee: Offizielle 24h-Neuschneemengen, Stand 08:00 Uhr (Quelle: @WSL_research):

Bosco Gurin/TI: 38 cm

Simplon Dorf/VS: 38 cm

San Bernadino/GR: 19 cm

Maloja/GR: 17 cm #DaKommtNochMehr ❄️❄️❄️ ^ls— SRF Meteo (@srfmeteo) November 23, 2019

Dementsprechend hoch ist die Lawinengefahr, in Italien herrscht lokal sogar die höchste Warnstufe 5! Für November ist das absolut außergewöhnlich:

Rapido aumento del grado di pericolo #valanghe per nevicate intense su tutta la regione. Domenica previsto grado 5-molto forte sulle Alpi nord occidentali. 4-forte sugli altri settori https://t.co/G4McXj2Hzf pic.twitter.com/hjJSlc4KQy

— Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) November 22, 2019

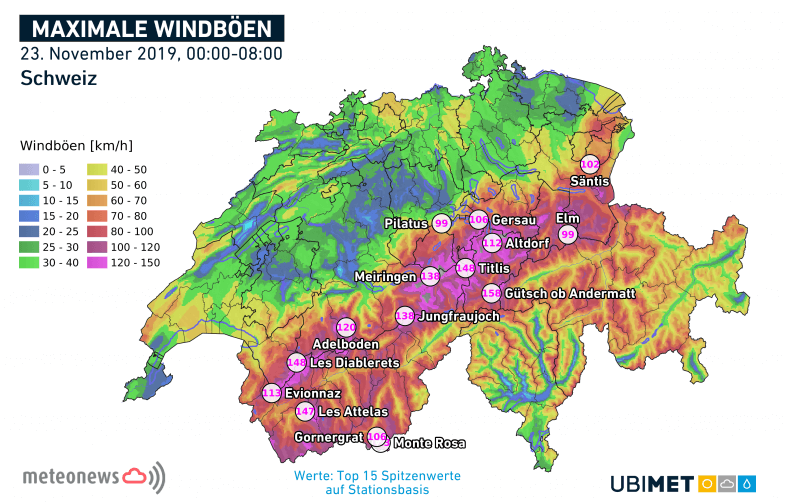

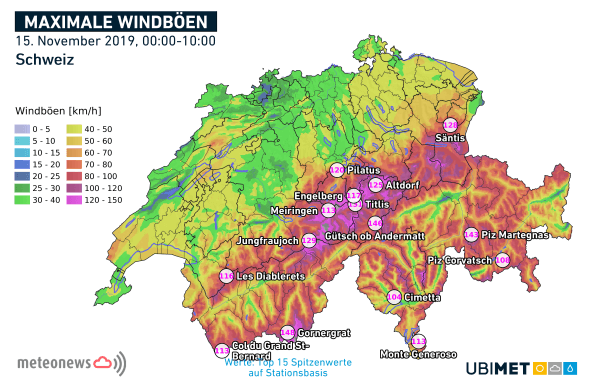

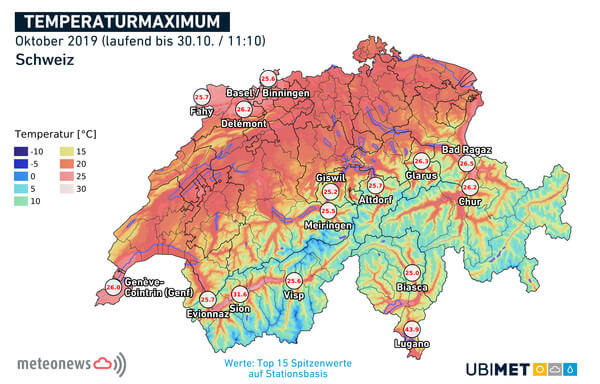

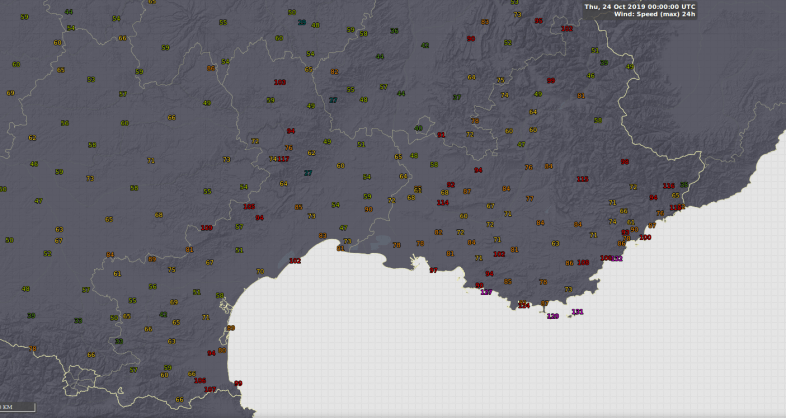

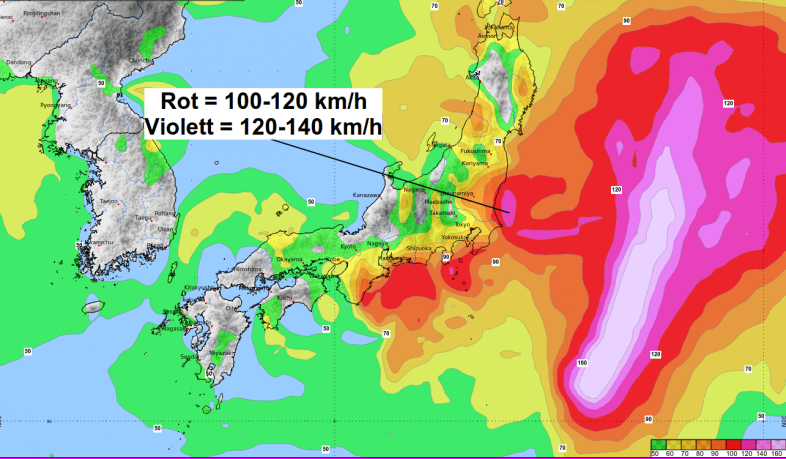

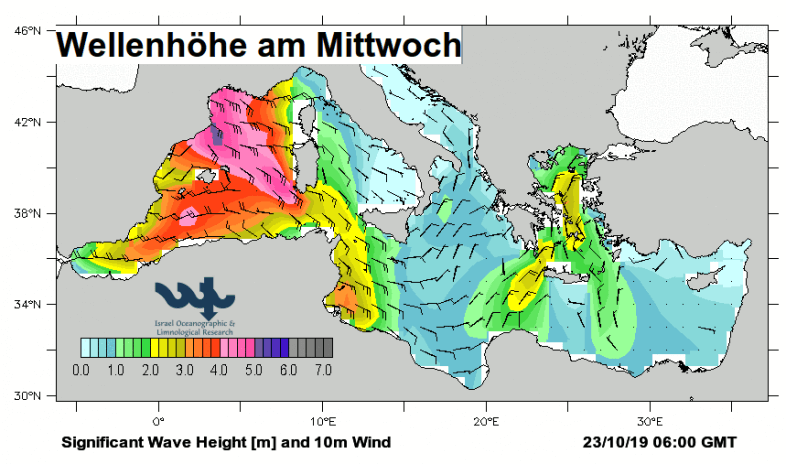

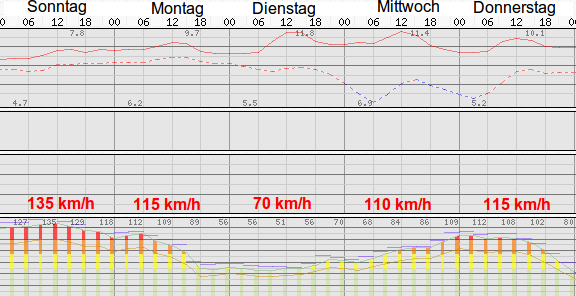

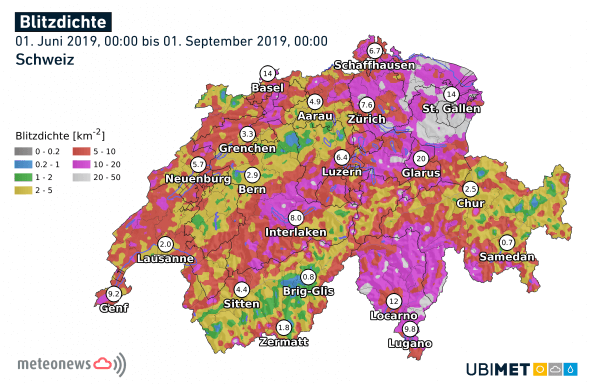

Gleichzeitig tobt an der Alpennordseite ein Föhnsturm. In Meiringen wurden sogar schon 138 km/h gemessen, 120 waren es im Wintersportort Adelboden. Hier eine Übersicht der Spitzenböen in der Schweiz:

Bis zu 100 km/h: Föhnsturm am Samstag

Stürmischer Südföhn am Samstag

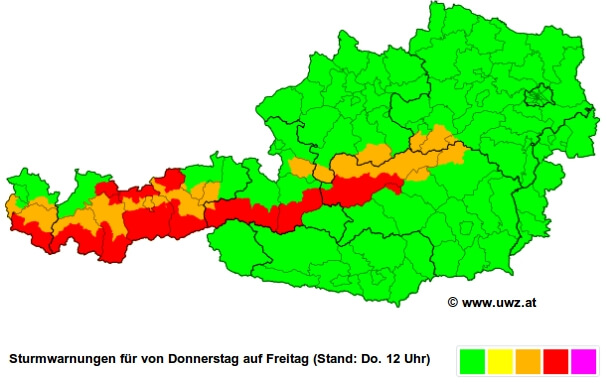

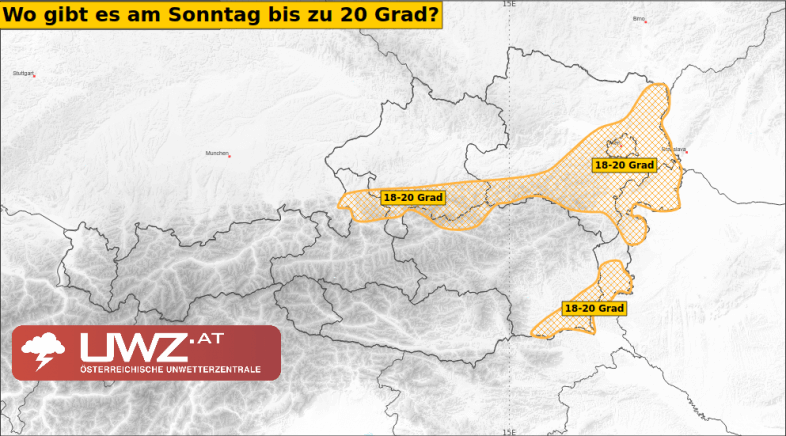

Bereits am heutigen Freitag macht sich der Südföhn in den dafür typischen Tälern der Nordalpen mit kräftigen bis stürmischen Böen bemerkbar. Mit Annäherung von Tief LUIS über dem Löwengolf verstärkt sich am Samstag der Druckunterschied und folglich der Südföhn deutlich. Vor allem vom Brandnertal über den Großraum Innsbruck bis zu den Salzburger Tauerntälern muss man mit Böen von 80 bis 100 km/h rechnen. Ein regelrechter Föhnorkan kündigt sich sogar auf den Bergen an, beispielweise werden am Patscherkofel oder in den Kammlagen der Hohen Tauern Spitzenböen bis zu 150 km/h erwartet. Die aktuellsten Warnungen findet Ihr stets auf unserer Hauptseite

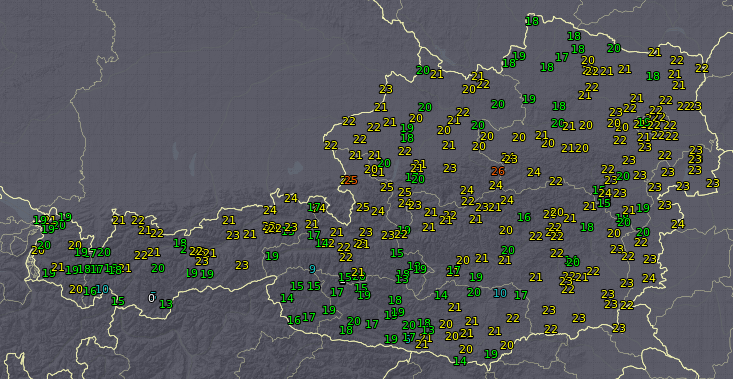

Der Föhn treibt auch die Temperaturen kräftig in die Höhe, am wärmsten mit bis zu 19 Grad wird es im Walgau und im Rheintal. Selbst 20 Grad sind dort nicht ausgeschlossen! Außergewöhnlich mild mit 14 bis 17 Grad wird es aber generell in den Nordalpen.

Danach: Wechselhaft, aber mild

Am Sonntag lässt der Föhn zwar wieder nach, sorgt aber vom Salzkammergut bis zum Mariazellerland noch einmal für bis zu 16 Grad. Deutlich frischer bleibt es am Wochenende dagegen generell in weiten Teilen des Flachlands, wo zäher Nebel und Hochnebel die Temperaturen kaum über die 10-Grad-Marke steigen lassen.

In der neuen Woche kommt dann Bewegung in die Großwetterlage: Tiefs über dem Atlantik nehmen mehr und mehr Einfluss auf unser Wetter. Eine erste Front überquert uns am Dienstag mit Regenschauern, wechselhaft geht es anschließend weiter. Die Temperaturen bleiben aber auch nächste Woche klar über dem langjährigen Mittelwerten für Ende November.

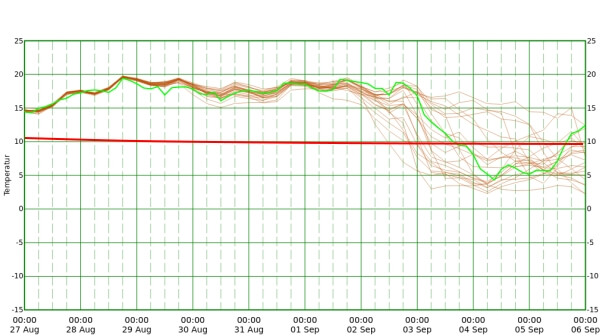

Winterwetter zum Winterbeginn?

Noch herrscht bei den großen Wettermodellen Uneinigkeit, allerdings mehren sich die Anzeichen für eine nachhaltige Abkühlung zum kommenden Wochenende hin. Pünktlich zum Monatswechsel und zum Start des meteorologischen Winters könnte nach derzeitigem Stand kalte Polarluft aus Nordeuropa bis nach Österreich vorankommen. Ob ein solcher Kaltlufteinbruch mit Schneefall oder doch eher trocken vonstatten geht, kann man aber noch nicht verlässlich sagen.

Diesbezüglich müssen wir uns also noch ein paar Tage gedulden, dann sollten auch die Wetterkarten ein eindeutigeres Bild zeigen.

Quelle Titelbild: Adobe Stock

Wilde Wetter Welt 22. November 2019

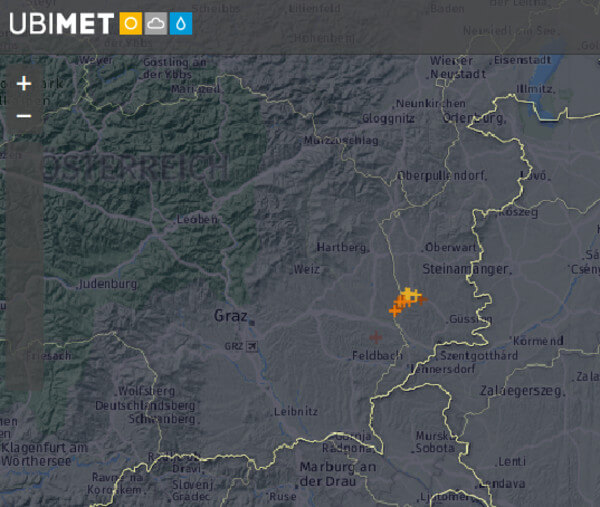

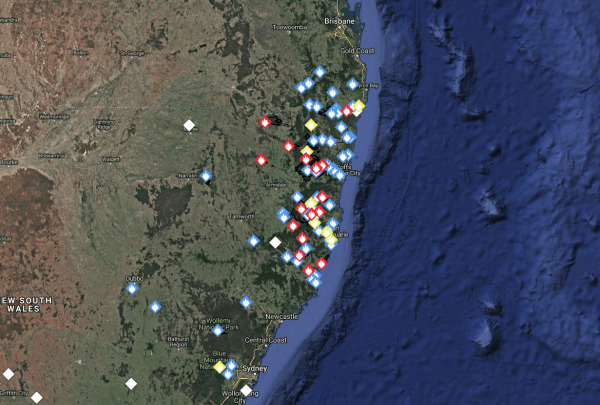

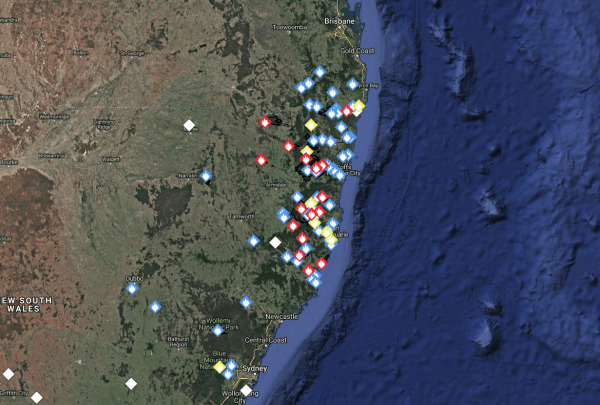

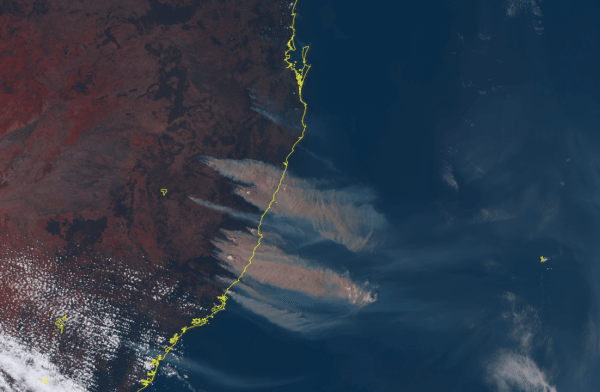

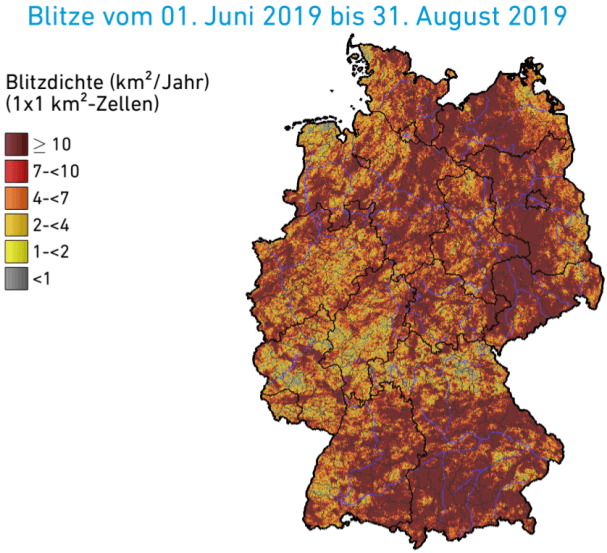

Start der Gewittersaison in Australien

Im Bereich der Sunshine Coast in Queensland haben sich am Sonntag mehrere Superzellen gebildet. Eine davon brachte knapp südlich der Stadt Sunshine Coast Hagel mit Durchmesser um 8 cm. Die Auswirkungen waren dementsprechend groß, besonders an Autos und Dächern kam es zu teils massiven Sachschäden. Auch der Flughafen von Brisbane war vorübergehend von Hagelschlag betroffen.

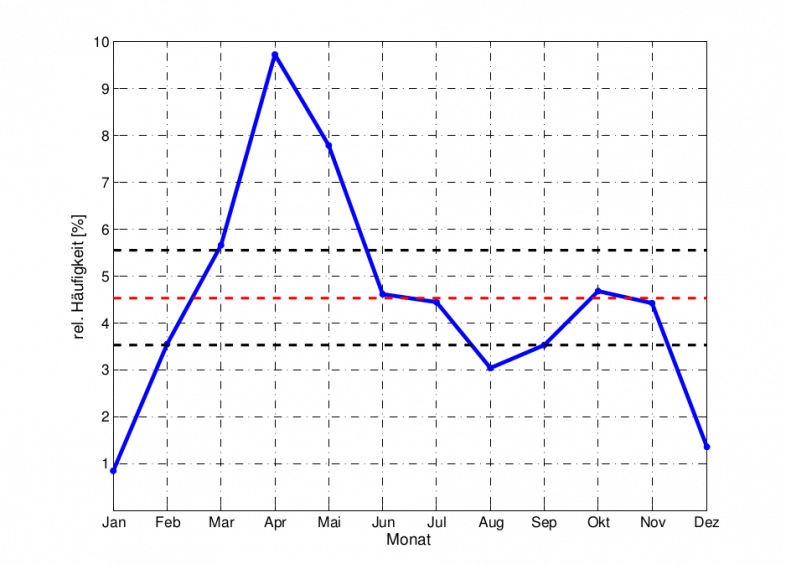

Gewittersaison

Im Süden von Queensland herrscht in den kommenden Wochen Gewitterhochsaison. Besonders das Zusammenspiel aus extrem feuchter Seebrise und trockenem Westwind in der Höhe sorgt von der Sunshine Coast über den Großraum Brisbane bis zur Gold Coast oft für eine extrem labile Schichtung der Atmosphäre. Im australischen Hochsommer verlagert sich der Schwerpunkt der Hageltätigkeit dann mehr in den Südosten Australiens, da der westliche Höhenwind in den zentralen Regionen nachlässt.

First fires – now hailstorms. Have seen some pretty exceptional hailstones from this supercell approaching the Sunshine Coast, QLD. pic.twitter.com/xf5lq6ORti

— John Allen (@JTAllen3) November 17, 2019

Wilde Wetter Welt 20. November 2019

Heftige Unwetter mit Schnee und Regen im Österreich

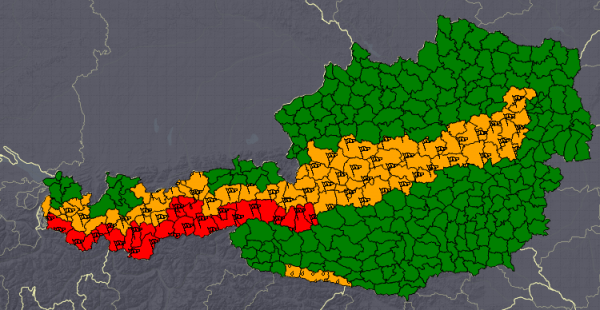

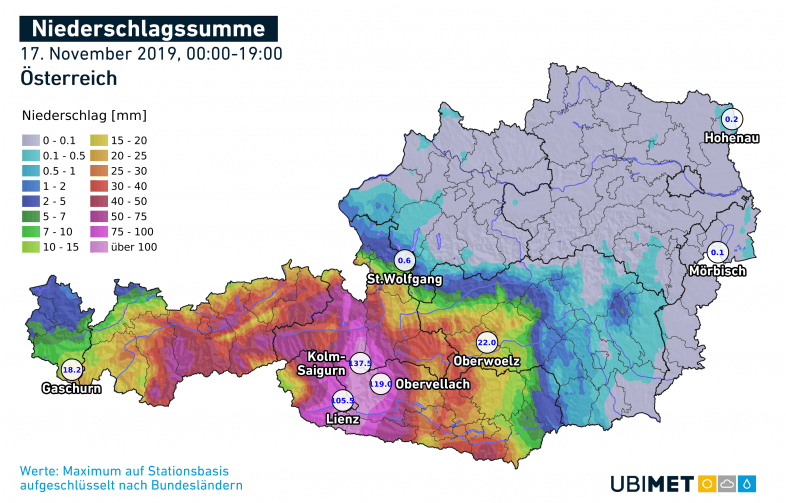

Der Schwerpunkt der Unwetter lag in der Mitte des Landes. Hier fielen in einem Streifen vom Süden bis zu den Tauern verbreitet über 100 l/m².

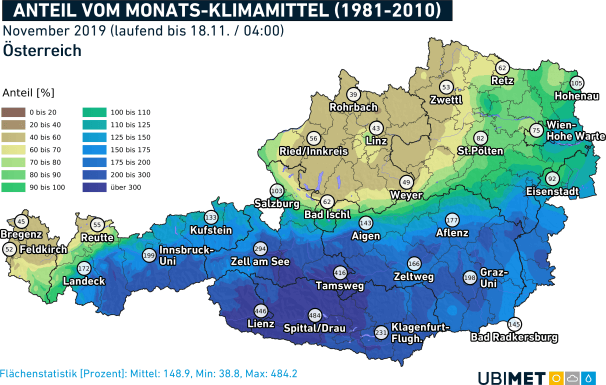

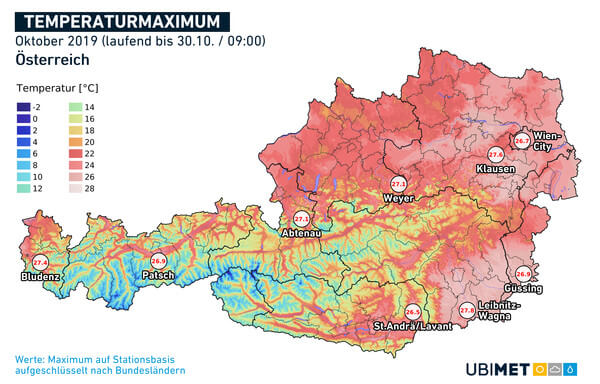

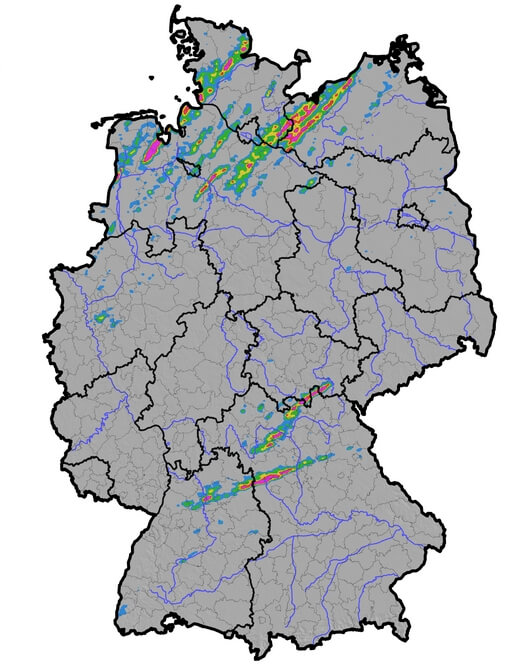

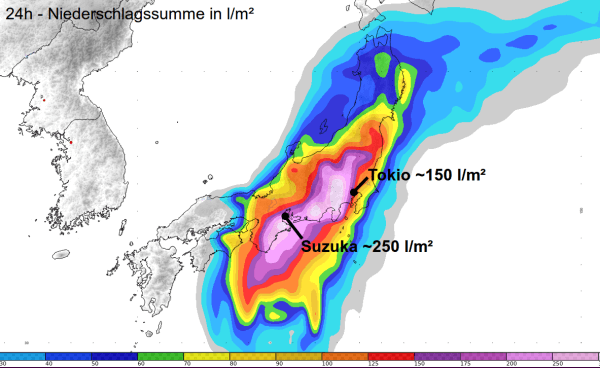

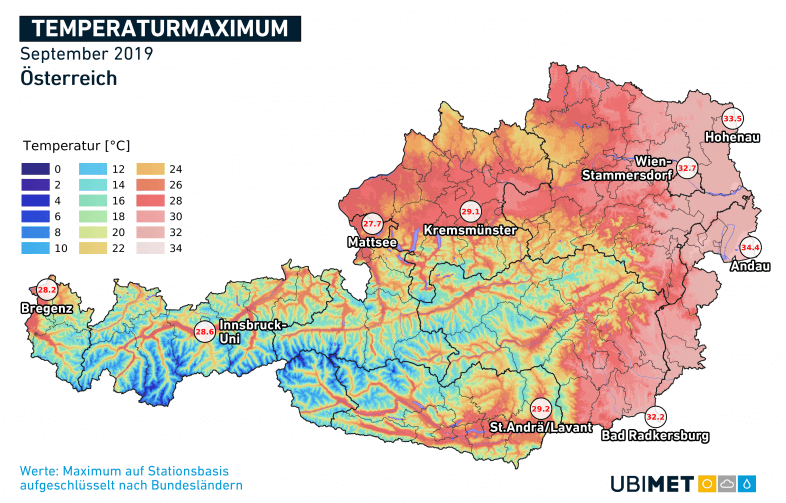

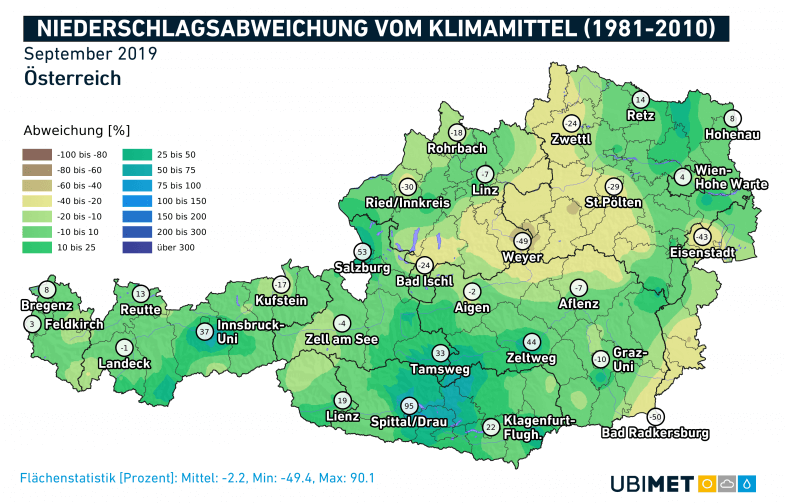

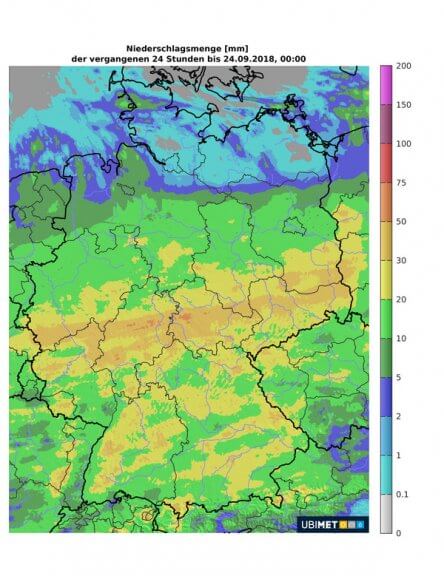

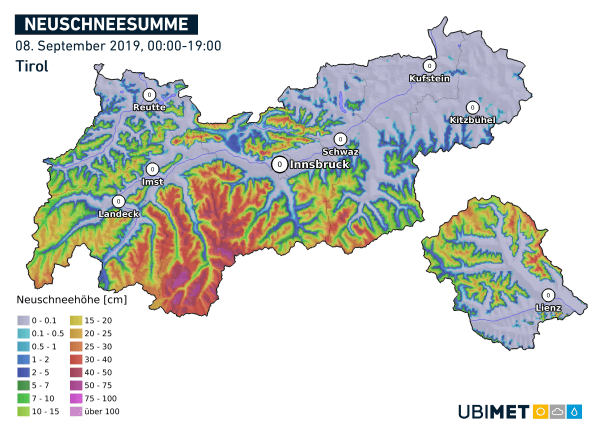

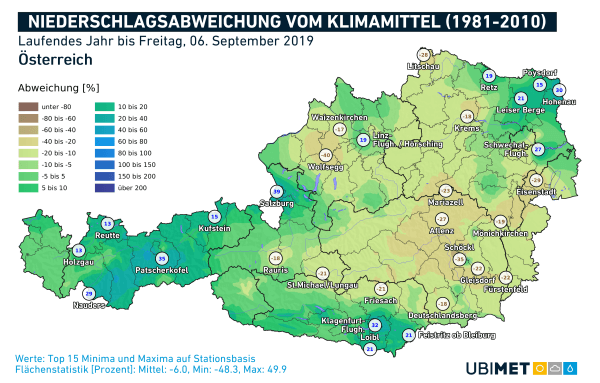

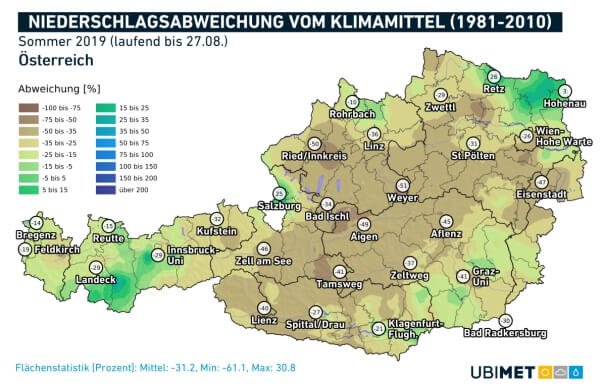

Da in den Tagen zuvor auch immer wieder Tiefs viel Schnee in die höheren Lagen gebracht hatten, waren die Auswirkungen nun entsprechend heftig. Sowieso ist der November in den betroffen Regionen bisher rekordverdächtig nass, wie auf der unten stehenden Graphik zu ersehen ist. Die Graphik beschriebt die prozentuale Abweichung vom durchschnittlich Niederschlag, der in einem November fällt.

Dies alles führte dann in Summe zu heftigen Auswirkungen. Es gab mancherorts Lawinen, wie das folgende Beispiel zeigt. Zudem gab es aufgrund der gesättigten Böden Murenabgänge, sodass die Zufahrt zu manchen Orten nicht möglich oder zu gefährlich ist. In Folge eines solchen Abgangs ist eine Person verstorben.

Außerdem wurden Straßen beschädigt, sodass sie unpassierbar sind. In manchen höheren Tälern fiel vorübergehend der Strom aus. Auf einigen Bahnstrecken ist der Zugbetrieb eingestellt, da die Gefahr von Lawinen-/ Murenabgängen auf die Gleise immer noch besteht.

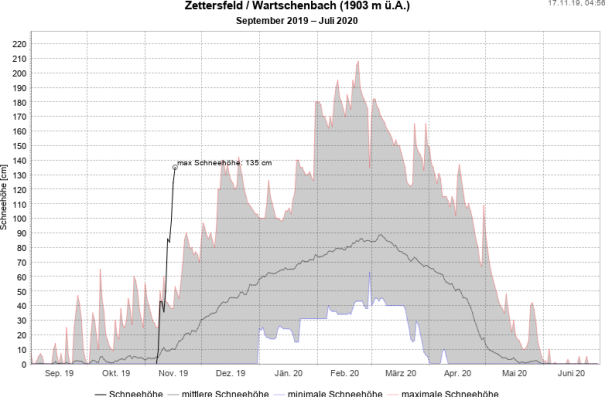

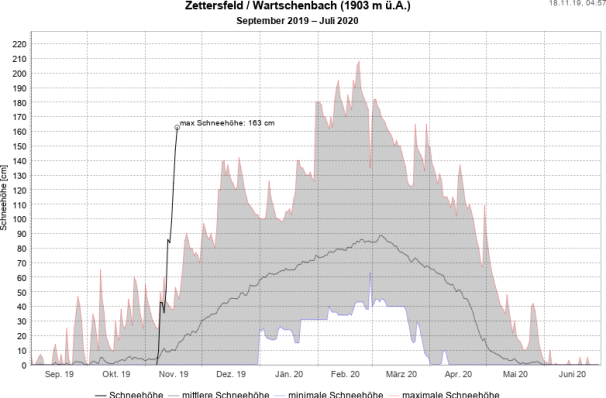

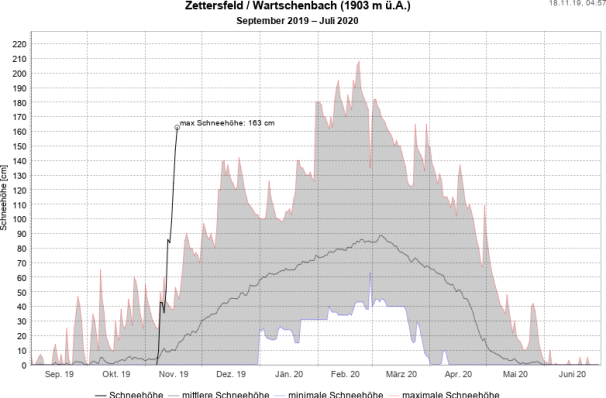

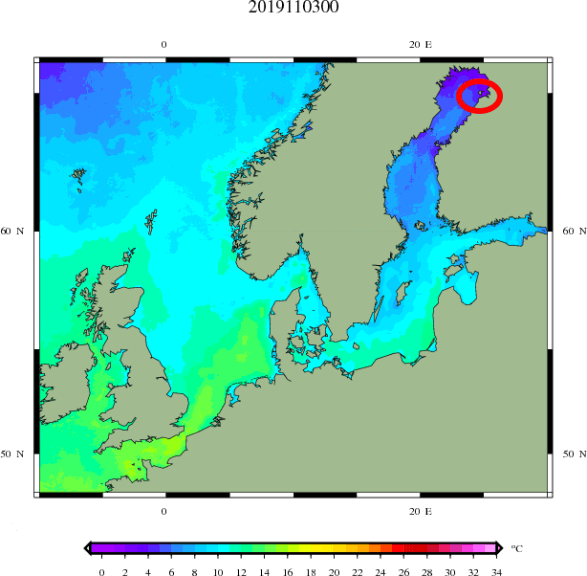

Dies ist Ausdruck der enormer Schneemassen, die bereits auf den Bergen liegen. Am Beispiel Zettersfeld erkennt man, dass die momentane Schneehöhe schon ungefähr die des Hochwinters entspricht, obwohl es erst November ist.

Schneerekord für die Jahreszeit am Zettersfeld oberhalb von Lienz. © Land Tirol

Schneerekord für die Jahreszeit am Zettersfeld oberhalb von Lienz. © Land Tirol

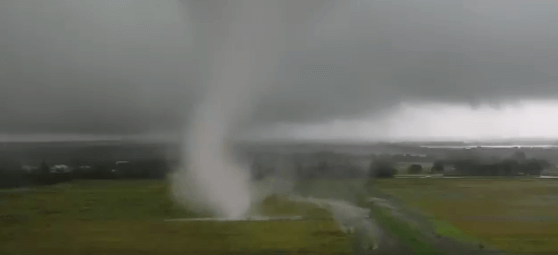

Neben Lawinen sorgt auch Schneebruch für große Probleme, der in dem Video zu sehen ist. Schneebruch tritt besonders bei sehr nassen Schnee auf, da die Schneelast auf den Bäumen riesig ist, sodass große Äste abbrechen oder sogar ganze Bäume einfach umfallen.

Zudem stiegen die Flusspegel deutlich an, wie das Beispiel des Flusses Gurk zeigt. Hier sind zur Stunde immer noch Personen aus ihren Häusern evakuiert. Da in den betroffenen Gebieten momentan Werte über dem Gefrierpunkt herrschen kann in einigen Tälern der gefallene Schnee antauen.

Titelbild: https://twitter.com/angelikanoerr/status/1196074264987865088/photo/1

Rekord: Im Südwesten örtlich nassester November seit Messbeginn

Italientief INGMAR hat am Sonntag für ergiebige Regen- und Schneemengen gesorgt, wobei die Schneefallgrenze im Tagesverlauf auf über 1500 m angestiegen ist. Neben Osttirol und Oberkärnten war diesmal auch der Pinzgau von großen Regenmengen betroffen. Die ergiebigsten Regenmengen gab es im Lesachtal sowie im Bereich der Hohen Tauern.

48-h-Regenmengen bis Montag, 7 Uhr

- 186 Liter pro Quadratmeter Kornat (K)

- 166 Liter pro Quadratmeter Kolm-Saigurn (S)

- 157 Liter pro Quadratmeter Obervellach (K)

- 154 Liter pro Quadratmeter Kötschach-Mauthen (K)

- 149 Liter pro Quadratmeter Mallnitz (K)

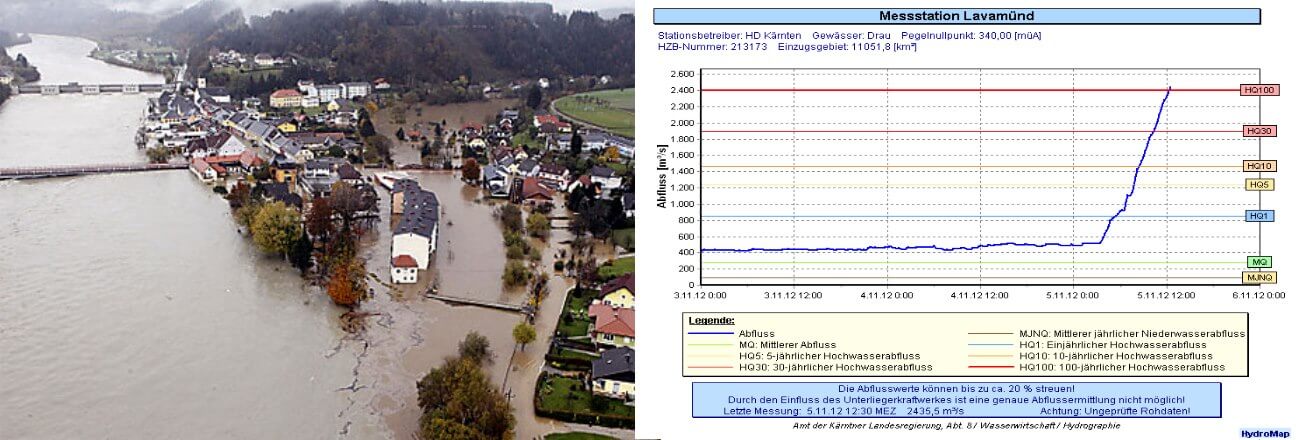

Stellenweise kam es durch die großen Niederschlagsmengen zu Überflutungen und Vermurungen, zudem sind die Pegel mancher Flüsse in Kärnten auf HQ5 bis HQ10 gestiegen bzw. vereinzelt wie an der Gurk sogar auf HQ30. Ein katastrophales Hochwasser konnte aber dank der tiefen Schneefallgrenze bislang verhindert werden, da ein Großteil des Niederschlags im Einzugsgebiet vorerst nicht zum Abfluss kommt. Die festgefahrene Wetterlage erinnert an den Jänner 2019: Damals sorgte allerdings eine persistente Nord- bis Nordwestströmung für ergiebige Neuschneemengen in den Nordalpen.

Regenrekorde

In Summe wurden seit Monatsbeginn in Tirol, Kärnten und Salzburg bereits an 28 Wetterstationen neue Novemberrekorde aufgestellt. Hier eine Auswahl:

- Spittal an der Drau: 450 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 303)

- Mallnitz: 441 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 316)

- Virgen: 267 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 150)

- Kals am Großglockner: 273 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 176)

- Feldkirchen: 265 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 173)

- Lienz: 406 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord: 331)

In Osttirol und Oberkärnten ist gebietsweise schon viermal mehr Niederschlag gefallen, als in einem durchschnittlichen November. In Spittal an der Drau entsprechen die gemessenen 450 Liter pro Quadratmeter sogar 484 Prozent des mittleren Novemberniederschlags von 93 Liter pro Quadratmeter.

Weiters melden sechs Stationen sogar den nassesten Monat überhaupt der jeweiligen Messgeschichte: Mallnitz, Virgen, Obervellach, Millstatt, Weißensee und Fresach. Am Dienstag dürften dann auch Sillian und St. Michael im Lungau folgen.

Knapp unterhalb vom #Plöckenpass in den Karnischen Alpen wurden seit Monatsbeginn sogar schon 1000 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gemessen! Zum Vergleich, der mittleren Jahresniederschlag von Wien liegt bei 651 mm. (Daten: Hydrographischer Dienst Kärnten) pic.twitter.com/GYyYrDWY8w

— uwz.at (@uwz_at) November 19, 2019

Schneerekorde

In den vergangenen Tagen wurden nicht nur Regenrekorde aufgestellt, sondern auch Schneerekorde für die Jahreszeit. Besonders viel Schnee gab es von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern bzw. zur Kreuzeckgruppe in Oberkärnten.

Stellenweise liegt auf den Bergen bereits jetzt fast das Doppelte derjenigen Schneemenge, die es im Schnitt erst zur schneereichsten Zeit des Winters, Ende Februar hat. Der bisherige November-Schneerekord in Zettersfeld wurde mit den aktuell 163 cm ebenfalls regelrecht pulverisiert.

Die großen Schneemengen haben vor allem in Süd- und Osttirol sowie teils auch in den Tauern für Schneebruch gesorgt.

Heute kurz vor 12 Uhr wurde in Dietenheim bei Bruneck eine Stromleitung beschädigt. (Urheber des Videos leider unbekannt.) pic.twitter.com/IAJrwNO11w

— Andreas Baumgartner (@bmgnrs) November 17, 2019

Schnee und Regen hinterlassen ihre Spuren an der Drautalstraße nahe Abfaltersbach… #Schneebruch pic.twitter.com/gEWfu3EHrH

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 17, 2019

Tief KEKE

Am Dienstag greift ein weiteres Italientief namens KEKE auf den Süden über, somit muss man zeitweise wieder mit Regen bzw. oberhalb von 800 bis 1400 m mit Schneefall rechnen. Dienstagnacht lässt der Regen langsam wieder nach. In Summe handelt es sich aber um ein wesentlich schwächeres Italientief und die Niederschlagsmengen halten sich mit 25 bis 50 Liter pro Quadratmeter in Grenzen. Die Schneebruchgefahr lässt deutlich nach, allerdings kann es auf den gesättigten Böden mitunter noch zu Vermurungen kommen. In den Hochtälern besteht zudem noch die Gefahr von Gleitschneelawinen.

Entspannung ab Mittwoch

Ab Mitte dieser Woche ist eine längere, ruhige Wetterphase in Sicht. Die großräumige, südliche Höhenströmung bleibt zwar erhalten, nach aktuellem Stand ziehen die nächsten Mittelmeertiefs aber nach Süden ab. Im Laufe der Woche kann man in Osttirol und Kärnten also allmählich mit einer Entspannung rechnen.

Aktuell haben wir im Süden mit Hochwasser, starkem Schneefall und Murenabgängen zu kämpfen. Unsere KollegInnen und die Einsatzkräfte arbeiten rund um die Uhr, damit wir euch bald wieder sicher an euer Ziel bringen können – ein großes DANKE geht an alle helfenden Hände! 💪❤️ pic.twitter.com/jXekLPcUiK

— ÖBB (@unsereOEBB) November 18, 2019

Titelbild © Freiwillige Feuerwehr Mittersill

Wilde Wetter Welt 18. November 2019

Im Süden und Westen starker Regen und Schneefall

Update 23:00 Uhr

Hiermit beenden wir unseren Live-Ticker für heute. Gute Nacht!

Update 21:05 – Obergurgl von der Außenwelt abgeschnitten

Am Ende des Ortes ist Schluss und der Ort ist bis auf weiteres wegen #Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten#Obergurgl pic.twitter.com/eMwsuyjb10

— Markus Köss (@wetterkoess) November 17, 2019

Update 21:00 Uhr – Der Blick aufs verschneite Lienz

Update 20:40 Uhr – Föhn

Neben Regen und Schnee gab es heute auch Föhn. Dabei gab es insbesondere in Windischgarsten und Umgebung einen Föhnsturm mit Böen über 100 km/h. Es gab auch dort etliche Feuewehreinsätze, wie der unten stehende Tweet zeigt.

17.11.2019 11:26:51

### UNWETTER ### 1 ###

STURMSCHADEN

KI – WINDISCHGARSTEN

Details:https://t.co/HByNzT8GDZ— Einsätze – LFKOÖ (@lfkooe) November 17, 2019

Update 20:30 Uhr – Lawine im Stubaier Tal

#Lawine verschüttet Straße zum #Stubaier Gletscher. Ein Auto verschüttet. Insaßen konnten sich befreien. Hunderte Skifahrer sitzen an der Talstation Eisgrat fest. @BR24 pic.twitter.com/2gqo7YDr7w

— Angelika Nörr (@angelikanoerr) November 17, 2019

Update 20:20 Uhr – Lawine bei Heiligenblut

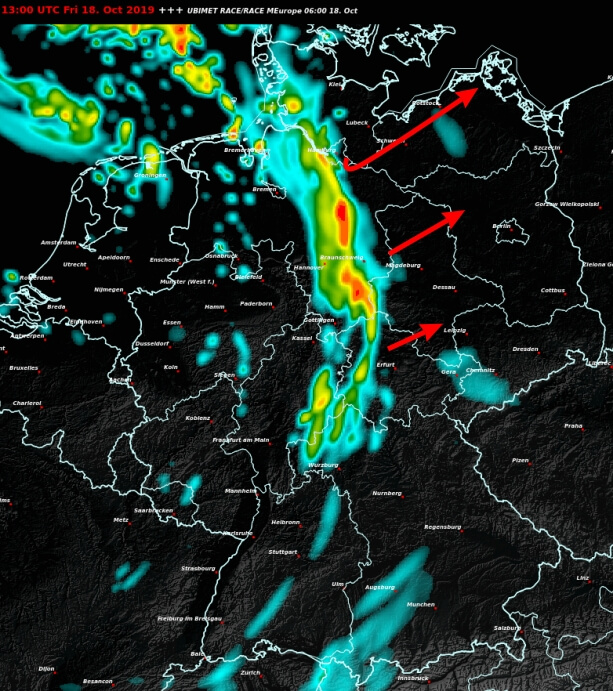

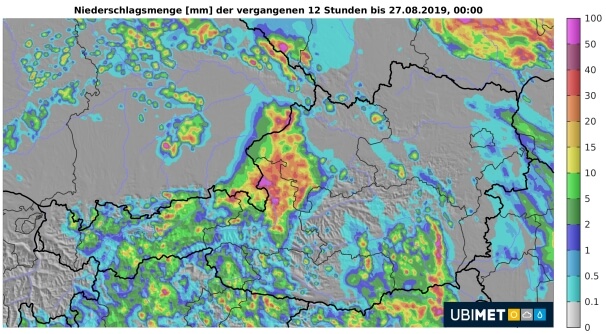

Update 20:10 Uhr – Niederschlag

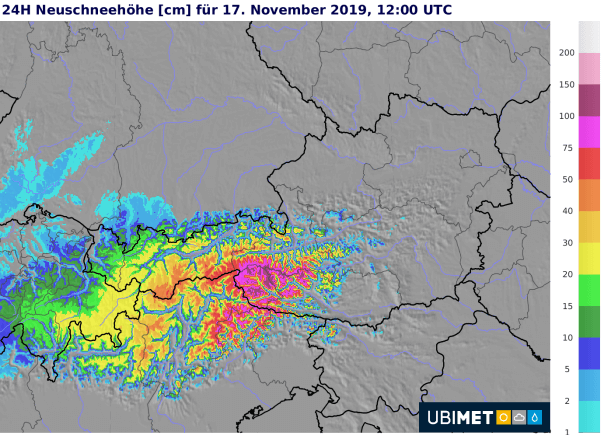

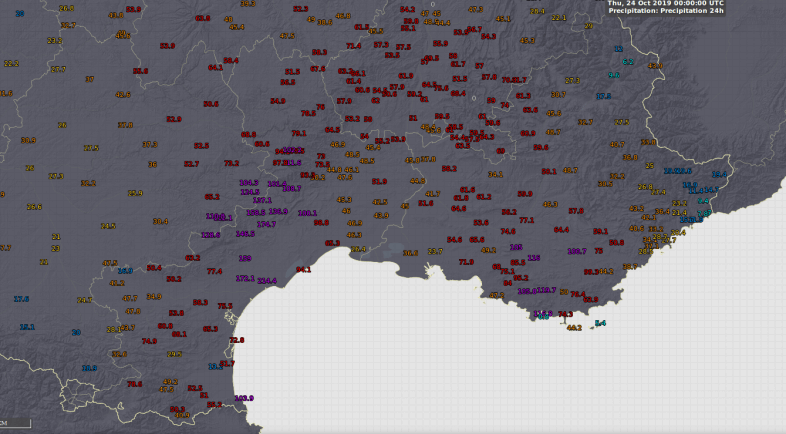

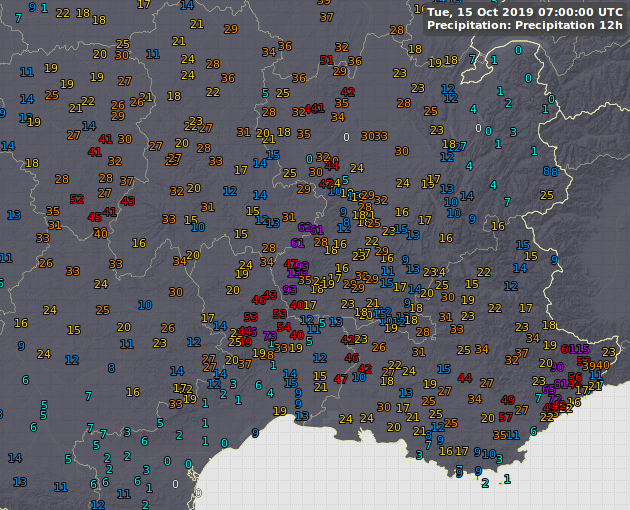

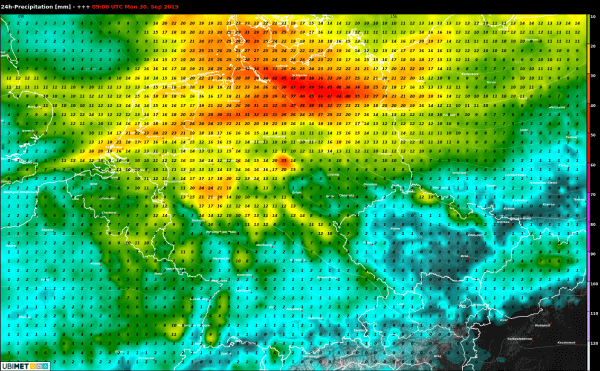

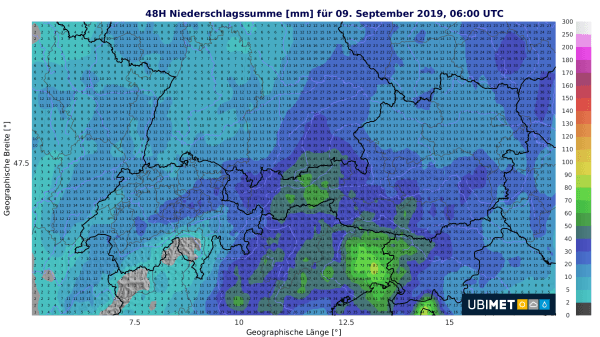

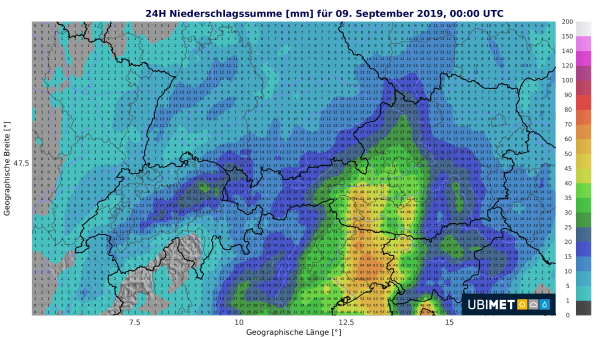

Der Niederschlag geht allmählich zurück. Daher kann ein erstes Fazit getroffen werden. Man erkennt in der Graphik, dass viel Regen und Schnee zwischen den Ötztaler Alpen und Oberkärnten gefallen ist. Die höchsten Werte wurden in einem Streifen von den Karnischen Alpen bis in den Pongau gemessen. Hier sind verbreitet über 100 L/m² gefallen. Hier konzentrieren sich ja auch die Auswirkungen, wie man am Tage verfolgen konnte.

Update 18:40 – Tauernbahn

+++STRECKENINFO+++

Die Tauernbahn ist derzeit zwischen Bad Hofgastein und Penk gesperrt. Grund dafür sind Unwetterschäden. Weitere Updates folgen.#ÖBBStreckeninfo— ÖBB (@unsereOEBB) November 17, 2019

Update 18:25 Uhr

Anbei noch ein gefilmter Felssturz in Villanders in Südtirol:

Update 18:15 Uhr

Der Höhepunkt des Ereignisses ist überschritten. Dennoch werden im Süden bis Mitternacht noch 10 bis 20 L/m² zusammenkommen. Nun gilt der Blick den Flüssen. Besonders in Kärtnen und Salzburg steigen die Pegel. Dabei überschreitet die Gail in Hermagor gerade HQ5.

Update 17:40 Uhr – Zivilschutzwarnung Land Salzburg

In den Gemeinden Muhr, Großarl, Hüttschlag und Bad Hofgastein (alle befinden sich im Pongau) ist deine Zivilschutzwrnung erlassen worden. Alle Bewohner sollen in ihren Häusern bleiben. Es besteht große Murenabgangs- und Hochwassergefahr. An der Station Bad Gastein hat es 81 l/m² geregnet in den letzten 24 Stunden.

Update 17:20 Uhr – Vermurung

Update 17:05 – Video aus Heiligenblut

Update 17:00 – Video aus Bobojach Gemeinde Prägraten am Grossvenediger

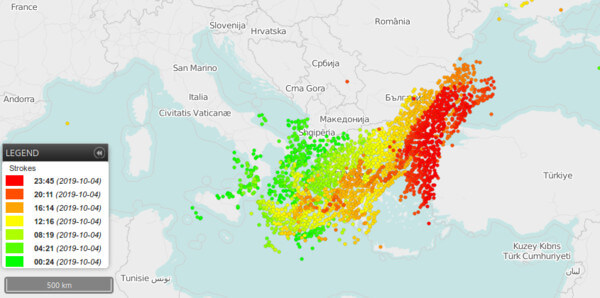

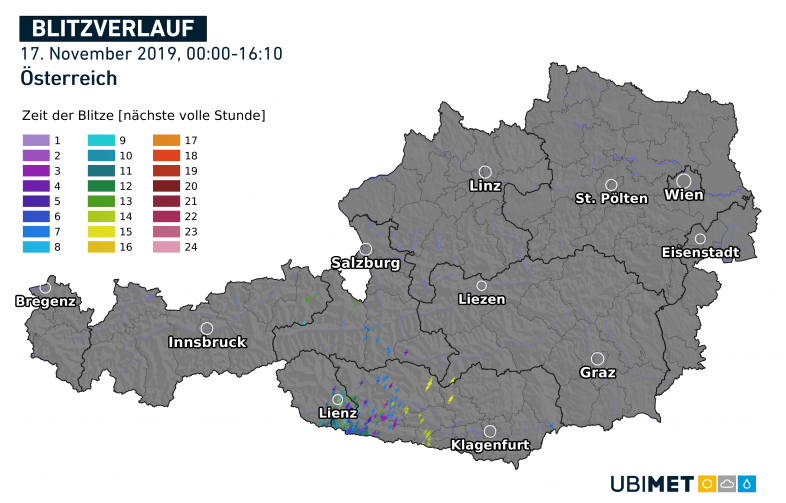

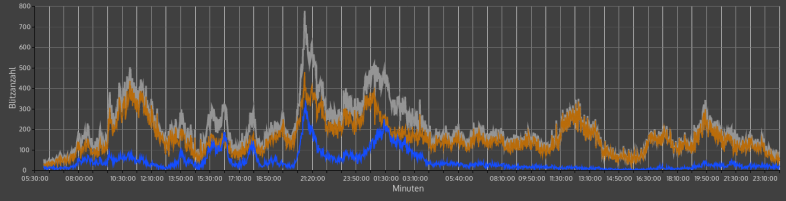

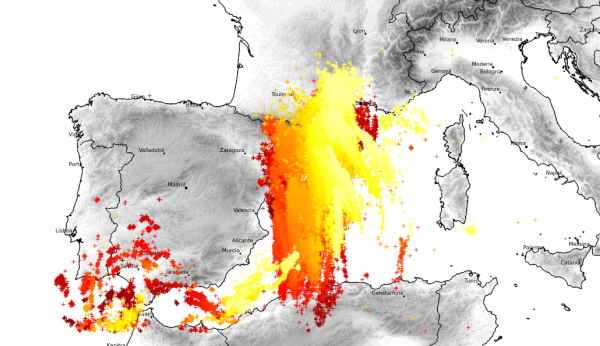

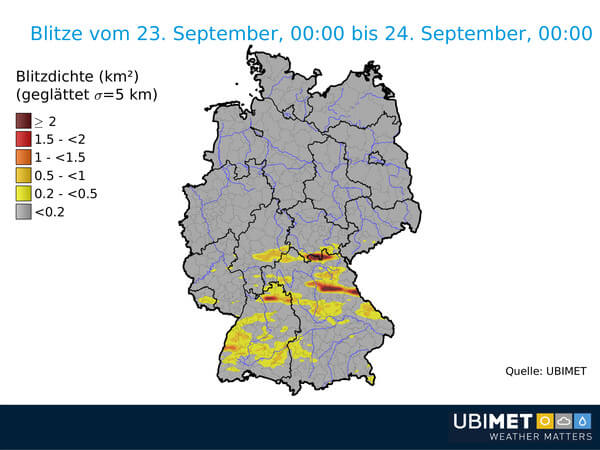

Update 16:30 Uhr – Blitze

Hier der bisherige Blitzverlauf des heutigen Tages. Aus der Nacht heraus hat es geblitzt, insgesamt 264 Blitze wurden registriert. Die meisten in Kärnten mit 167 Stück.

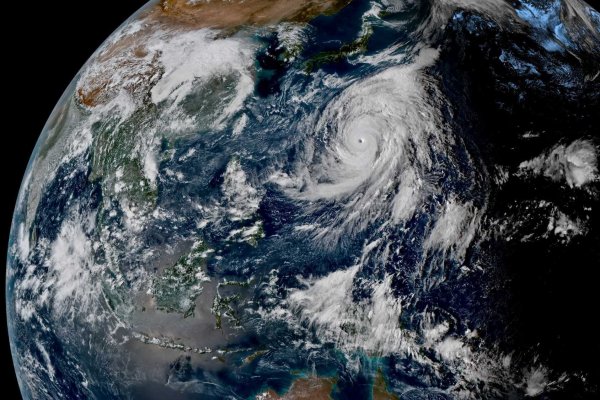

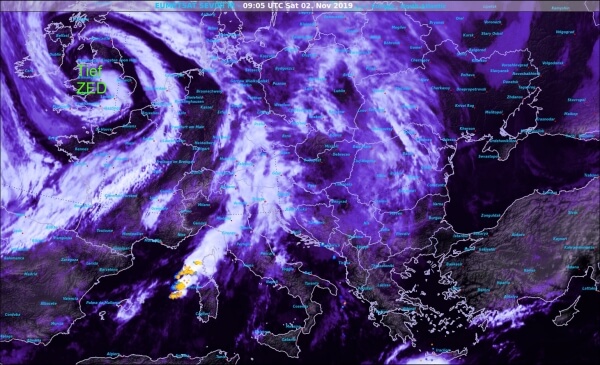

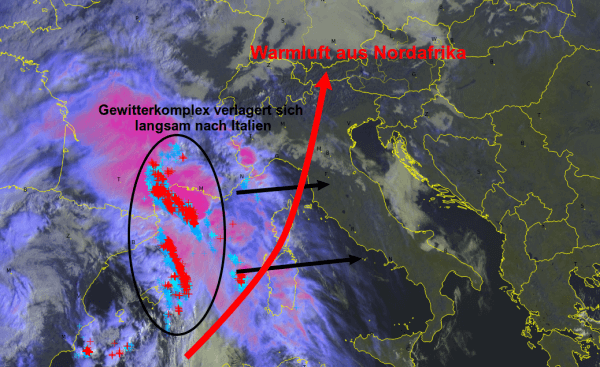

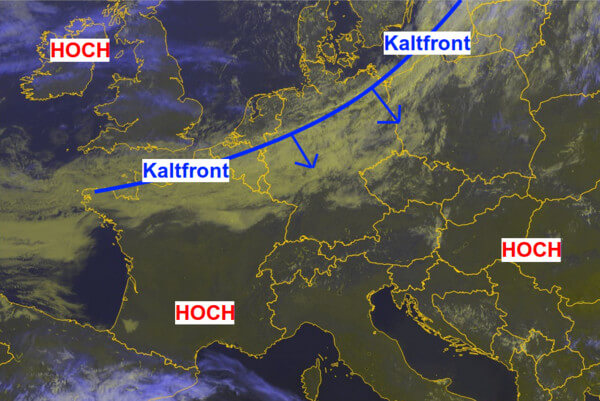

Update 15:30 Uhr – Satellitenbild

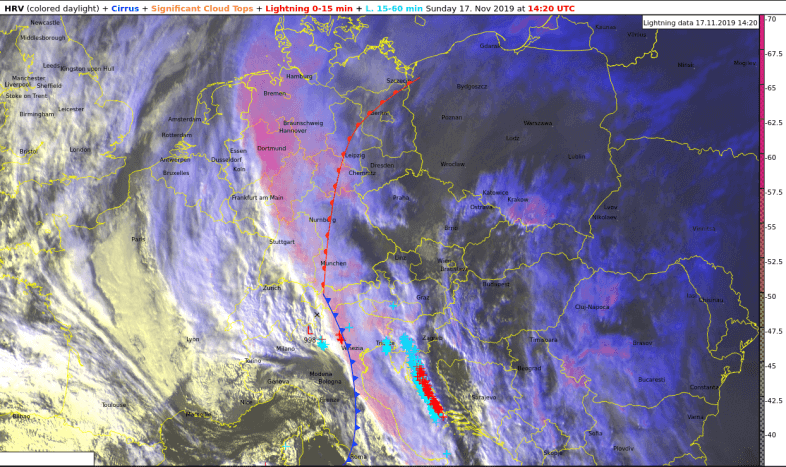

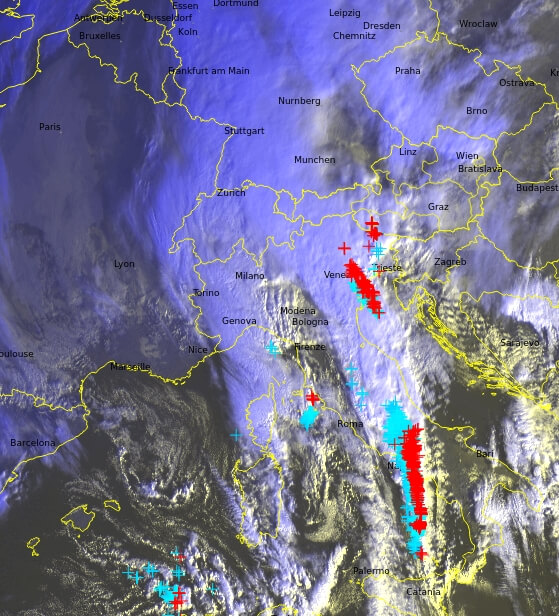

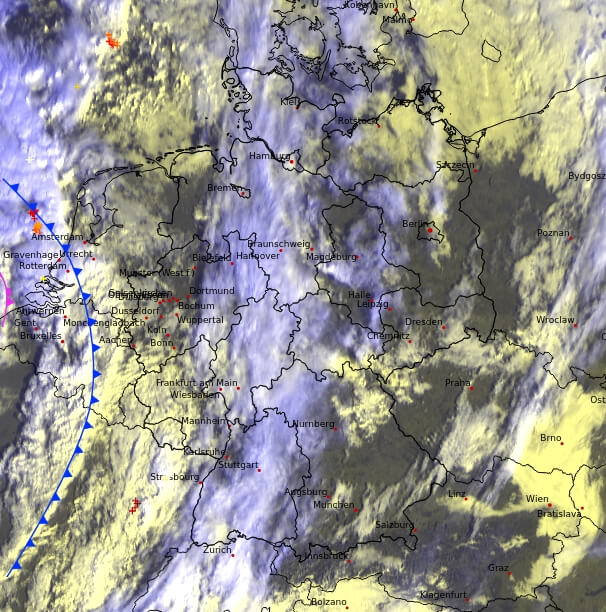

Das Satellitenbild zeigt die momentane Wettersituation. Der Tiefkern von Tief INGMAR zieht in diesen Stunden über Vorarlberg nach Norden. Die Kaltfront wird dann in der Nacht von Südwesten das Land erreichen. Damit verschiebt sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Südosten des Landes. Zudem schwächst sich der Regen und der Schnee dann ab.

Update 15:20 Uhr – ÖBB Streckensperrung

Neben den Auswirkungen auf der Straße hat das Wetter natürlich auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr.

+++STRECKENINFO+++

Derzeit ist zwischen Saalfelden und Hochfilzen kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist Murenabgang. Updates folgen.#ÖBBStreckeninfo— ÖBB (@unsereOEBB) November 17, 2019

Update 14:40 – Schneefallgrenze

Die Schneefallgrenze ist derzeit von Tal zu Tal je nach Wind und Niederschlagsintensität sehr unterschiedlich, so fällt etwa in Obergurgl (1942 m) bei +2 Grad Regen, während in Telfs im Oberinntal (634 m) bei knapp +1 Grad Nassschnee fällt. Auch in Osttirol und Oberkärnten fällt derzeit teils bis 1500 m hinaus Regen, während es im Oberpinzgau noch bis in die Täler schneit. Der nasse und schwere Schnee sorgt weiterhin für eine erhöhte Schneebruchgefahr.

Schnee und Regen hinterlassen ihre Spuren an der Drautalstraße nahe Abfaltersbach… #Schneebruch pic.twitter.com/gEWfu3EHrH

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 17, 2019

Update 14:20 Hochwasser

Der Pegel kleiner Flüsse in den Kitzbüheler Alpen steigen derzeit unvermindert an, die Saalach hat die HW1-Schwelle und die Tiroler Ache sogar die HW5-Schwelle überschritten.

Update 14:00 – Südtirol

Auch in Südtirol bleibt die Lage kritisch. Die Totalsperre der Brennerautobahn konnte zwar mittlerweile wieder aufgehoben werden, es gibt aber weiterhin unzählige Straßensperren. Immer wieder brechen Bäume unter der Schneelast zusammen, mitunter wurden auch Stromleitungen beschädigt:

Heute kurz vor 12 Uhr wurde in Dietenheim bei Bruneck eine Stromleitung beschädigt. (Urheber des Videos leider unbekannt.) pic.twitter.com/IAJrwNO11w

— Andreas Baumgartner (@bmgnrs) November 17, 2019

Update 13:30 – Pinzgau

Die großen Regen- und Schneemengen sorgen auch im Pinzgau zunehmend für Probleme. Neben Schneebruch wurden örtlich auch Vermurungen gemeldet. Hier die bislang nassesten Orte im Pinzgau:

- 93 mm Kolm-Saigurn

- 75 mm Rauris

- 62 mm Zell am See

- 60 mm Maria Alm

In den kommenden Stunden fällt im Pinzgau weiterhin kräftiger Regen bzw. oberhalb von etwa 900 bis 1300 m Schnee, erst am späten Abend lässt die Niederschlagsintensität deutlich nach.

Update 13:00 – Novemberregen

Anbei die Niederschlagsmengen in Österreich seit dem 1. November:

- 568 mm Loibl

- 502 mm Kötschach-Mauthen

- 478 mm Dellach im Drautal

- 470 mm Kornat

- 400 mm Weißensee

- 400 mm Kolm-Saigurn

- 393 mm Spittal an der Drau

Die Niederschlagsmengen in Osttirol und Oberkärnten entsprechen etwa dem 3- bis 4-fachen, durchschnittlichen Novemberniederschlag. Ein schweres Hochwasser konnte bislang nur verhindert werden, weil der Großteil des Niederschlags als Schnee gefallen ist.

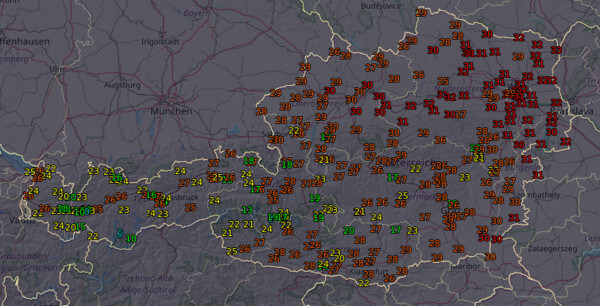

Update 12:40 – 20 Grad

Im Norden Österreichs steigen die Temperaturen weiter an, in Micheldorf werden bei föhnigem Südwind werden derzeit 20 Grad gemessen!

-

- 20,1 Grad Micheldorf (OÖ)

- 19,7 Grad Amstetten (NÖ)

- 19,5 Grad Waidhofen an der Ybbs (NÖ)

Im Oberinntal fällt dagegen weiterhin Schnee oder Schneeregen bei +1 Grad.

Update 12:10 – Regenmengen

Von Tirol bis zum Pongau sowie in Osttirol und Oberkärnten fällt weiterhin kräftiger Regen und Schnee. Anbei die nassesten Orte der vergangenen 12 Stunden:

- 92 mm Kornat (K)

- 83 mm Kötschach-Mauthen (K)

- 82 mm Kolm-Saigurn (S)

- 74 mm Lienz (T)

- 69 mm Mittewald an der Drau (T)

- 68 mm Obervellach (K)

- 65 mm Rauris (S)

Update 11:40 – Örtlich Hochwasser

Nicht nur im Süden sorgt die anhaltende Südlage zunehmend für Hochwassergefahr, auch in Salzburg sind die Pegel mancher Bäche und Flüsse wie die Saalach angestiegen.

Update 11:10 – Temperaturen

Tief INGMAR sorgt derzeit für zweigeteiltes Wetter, so fällt in Innsbruck bei +1 Grad Schneeregen, währen in Linz bei zeitweiligem Sonnenschein 17 Grad erreicht werden! Am mildesten ist es derzeit in Waidhofen an der Ybbs bei föhnigem Südwind. Anbei eine Auswahl an Temperaturen um 11 Uhr:

- -1 St. Leonhard im Pitztal (T)

- 0 Grad Imst (T)

- +1 Innsbruck (T)

- +1 Lienz (T)

- +1 Dellach im Drautal (K)

- +5 Salzburg (S)

- +5 Schärding (OÖ)

- +9 Ramsau am Dachstein (ST)

- +11 Villach (K)

- +11 Graz (ST)

- +12 Wien (W)

- +14 St. Pölten (NÖ)

- +17 Linz (OÖ)

- +19 Waidhofen an der Ybbs (NÖ)

Update 10:40 – Schneebruch

Der Schnee in Osttirol und im westlichen Oberkärnten wird immer feuchter, in den größeren Tallagen fällt Regen. Da die Bäume schneebedeckt sind, nimmt die Schneelast weiter zu! Aufgrund der Schneebruchgefahr gibt es zahlreiche Straßensperren und auch manche Ortschaften haben weiterhin keinen Strom. Auch einige Wetterstationen sind davon betroffen, so gibt es derzeit etwa keine Daten mehr aus Döllach.

Update #Osttirol: Leitungen über die Nacht stabil, derz 1.ng/slavina – im Einsatz FF Martell, FF Morter und Bergrettungsdienste – 400 Haushalte ohne Strom! Zahlreiche #Straßensperren aufrecht, Lawinenwarnstufe 4 i Osttirol u entlang #Alpenhauptkamm. Aktuelle Infos: https://t.co/xwXclcyJQe und https://t.co/3w6EDO6K8x Aktuelle Straßensperren ▼ pic.twitter.com/DGLJWTkxbm

— Land Tirol (@unserlandtirol) November 17, 2019

Update 10:10 – Große Lawinengefahr

Am Alpenhauptkamm sowie in Süd- und Osttirol herrscht derzeit Lawinenwarnstufe 4. Auch große, spontane Lawinenabgänge sind zu erwarten, welche in Höhenlagen unterhalb von 2500 m als Gleitschneelawinen abgehen. Es gibt bereits eine Lawinenmeldung aus dem Martelltal in Südtirol.

Mit den Schneefällen steigt auch die Lawinengefahr, heute herrscht im Großteil Südtirols „große“ Lawinengefahr Stufe 4. Lawinenabgang vor einer Stunde in Martell. pic.twitter.com/k4jDnN2rEH

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 17, 2019

#EINSATZINFO: 17.11.19 – 08:55 – Alarmstufe 4 – Lawinenabgang/slavina – im Einsatz FF Martell, FF Morter und Bergrettungsdienste – Video C.G. pic.twitter.com/bwrIJ7Smng

— LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) November 17, 2019

Update 9:45 – Schneefallgrenze

Die Warmfront von Tief INGMAR liegt derzeit quer über dem Westen Österreichs, dementsprechend weist die Schneefallgrenze große Unterschiede von West nach Ost auf: Im Tiroler Oberland fällt derzeit bis in die Tallagen um 650 m kräftiger Schnee, im Lungau fällt dagegen am Katschberg in 1600 m Höhe bei +4 Grad Regen. Selbst auf der Villacher Alpe auf 2100 m geht der Schneefall derzeit in Regen über!

Update 9:10 – Obergurgl

Auch am Alpenhauptkamm in Nordtirol schneit es derzeit wieder kräftig, so liegen in Obergurgl bereits 115 cm Schnee am Boden, davon 20 cm Neuschnee in den vergangenen 10 Stunden!

#TeamWinterdienst hat gut zu tun: Die nächste Schneepackung für #Obergurgl pic.twitter.com/8Z6iVhOZd4

— Markus Köss (@wetterkoess) November 17, 2019

Update 9:00 Uhr – 40 cm Neuschnee

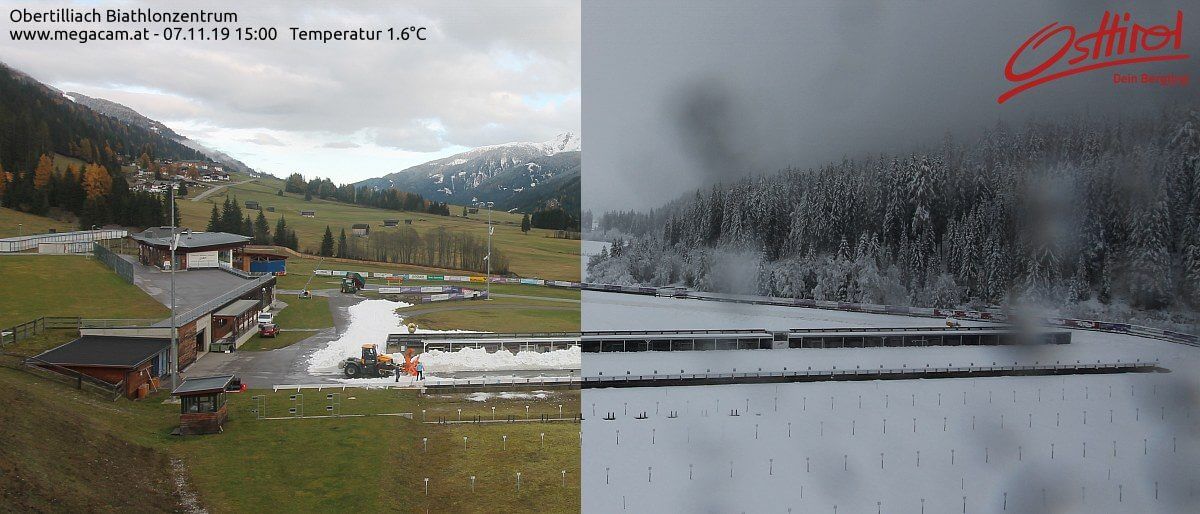

Am meisten Neuschnee ist in den vergangenen 10 Stunden in den Hohen Tauern gefallen mit bis zu 40 cm Neuschnee! Viel Schnee ist auch in Teilen Osttirols gefallen, etwa am Zettersfeld oder in Obertilliach mit 30 cm Neuschnee. Die Gesamtschneehöhe erreicht hier bereits Rekordwerte für die Jahreszeit.

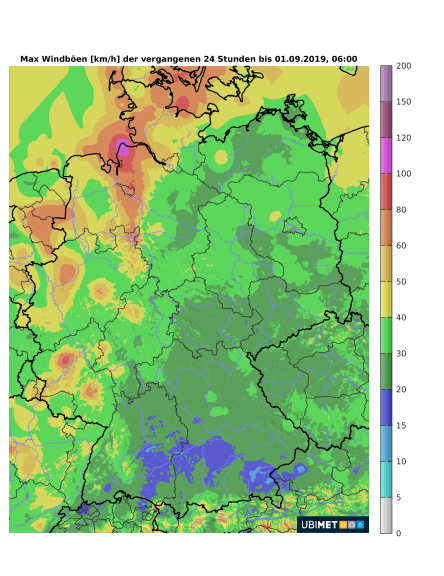

Update 8:45 Uhr – Föhnsturm

Die Osthälfte Österreichs liegt an der Ostflanke des Tiefs und in den östlichen Nordalpen kommt zunehmend stürmischer Föhn auf. In Windischgarsten in Oberösterreich wurde soeben sogar eine orkanartige Böe von 108 km/h gemessen!

Update 08:30 Uhr – Satellitenbild

Anbei ein aktuelles Satellitenbild sowie die Blitze der vergangenen 60 Minuten. Über der Adria entstehen wiederholt Gewitter und mit der südlichen Höhenströmung gelangen besonders nach Tirol, Salzburg und Oberkärnten sehr feuchte Luftmassen. Die Niederschlagsraten liegen derzeit bei bis zu 9 l/m² pro Stunde im Pongau.

Update 07:20 Uhr – Steigende Schneefallgrenze

In den vergangenen Stunden hat es in Tirol, Salzburg und Oberkärnten bis in viele Täler geschneit, aus Südosten erfasst nun aber etwas mildere Luft Österreich, somit steigt die Schneefallgrenze auch in Osttirol gegen 1200 m an. Im Drautal fällt mittlerweile mehrheitlich Regen.

Update 06:10 Uhr – Schneegewitter

Das Italientief INGMAR sorgt im Süden und am Alpenhauptkamm derzeit für kräftigen Regen und Schneefall, vereinzelt sind in Osttirol und Oberkärnten sowie im Bereich der Tauern auch Gewitter eingelagert.

Überblick: Italientief INGMAR

In der Nacht auf Sonntag hat uns das nächste Italientief erfasst, auch dieses hat wieder große Regen- und Schneemengen im Gepäck. Vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zum Lungau sowie in Osttirol und Oberkärnten regnet und schneit es intensiv. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1000 und 1400 m, lokal kann es aber auch wieder etwas weiter hinab schneien. In diesen Regionen kommen verbreitet 50 bis 100 l/m² zusammen, örtlich auch mehr. In den Hochtälern sind weitere Neuschneemengen von 20 bis 50 cm zu erwarten.

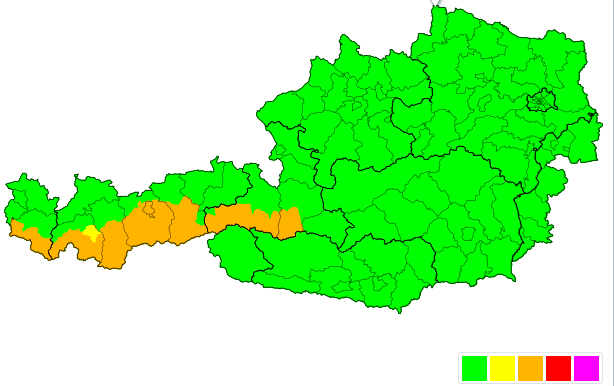

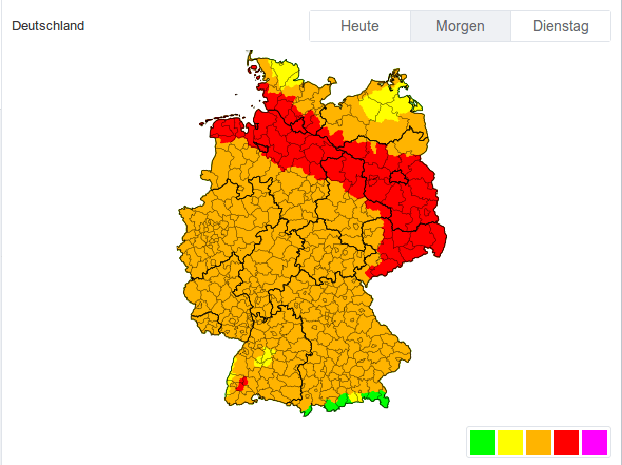

Hier die zu erwartenden Neuschneemengen:

In Osttirol und Oberkärnten gilt nun die höchste Warnstufe (violett) für Starkregen und Schneefall. Die Warnkarte unten zeigt die Warnungen aller Parameter (Stand, 16.11., 16:00 Uhr). Einen detaillierten Überblick gibt es auf https://t.co/x7qyKVR68d. pic.twitter.com/X8Mf7pUPBW

— uwz.at (@uwz_at) November 16, 2019

Regen und Schnee auch am Dienstag

Der Montag bringt eine vorübergehende Wetterberuhigung, doch schon in den Abendstunden erreicht von Italien her der nächste Regen und Schneefall den Süden und Südwesten Österreichs. Zunächst schneit es nur oberhalb von 1400 m, in der Nacht auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze aber wieder bis auf knapp unter 1000 m ab. Vor allem Osttirol und Oberkärnten stehen abermals große Niederschlagsmengen bevor, aus heutiger Sicht kommen hier in den Tälern 40 bis 70 l/m² zusammen. In höheren Tallagen dürften dagegen wieder 20-40 cm Nassschnee fallen.

Steigende Überflutungsgefahr

Durch die extrem nasse Vorgeschichte steigt neben der Schneebruch- und Murengefahr auch die Überflutungsgefahr deutlich an. So wird an der Unteren Drau, der Gurk, Glan und Vellach ein Hochwasser erwartet, das statistisch gesehen alle 10 bis 30 Jahre vorkommt. Doch auch abseits der Flüsse kann es auf Wiesen und Feldern zu Überschwemmungen kommen.

Lokal neue Monats-Rekordwerte

Die ausgesprochen nassen ersten beiden Wochen des Novembers führen in Osttirol und Kärnten sowie im Lungau lokal bereits zu ersten neuen Rekordwerten. So war es beispielsweise im laufenden Monat mit 366 l/m² in Spittal an der Drau ebenso wie mit 206 l/m² in St. Michael im Lungau noch nie in einem November so nass wie heuer. Mit den erwarteten großen Regen- und Schneemengen der kommenden Tage dürften sich noch einige weitere Wetterstationen auf der Rekordliste eintragen, selbst der uralte Novemberrekord in Klagenfurt gerät ins Wanken. Im November anno 1851 wurden in der Landeshauptstadt 320 l/m² verzeichnet, aktuell hält Klagenfurt schon bei 155 l/m².

Hier die Abweichung der Niederschlagssumme im November 2019 vom Klimamittel (auf der Karte sind zusätzlich die jeweiligen Top-15-Stationen dargestellt) –> Lesebeispiel: In Dellach sind bislang schon 426% dessen gefallen, was im langjährigen Mittel bis 15.11. zusammenkommt:

Ab Mittwoch nachhaltige Wetterberuhigung

Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter dann spürbar. Zwar liegt der Alpenraum weiterhin im Einflussbereich einer föhnigen Südwestströmung, die Serie an Italien- bzw. Mittelmeertiefs reißt jedoch ab. Nennenswerte Regen- oder Schneemengen sind nach derzeitigem Stand also nicht mehr in Sicht, womit sich die Situation im Südwesten Österreichs allmählich entspannen dürfte.

Rückblick: Turbulenter Freitag

Bereits am Freitag sind im Südwesten des Landes wieder große Niederschlagsmengen zusammengekommen, mehr als 100 l/m² teils als Regen, teils als Schnee verzeichneten beispielsweise Kornat, Dellach und Mallnitz. In Folge des nassen und sehr schweren Neuschnees stürzten mancherorts Bäume um, folglich mussten in den Hochtälern einige Straßen gesperrt werden. Nördlich des Hauptkamms tobte dagegen ein Föhnsturm, 104 km/h wurden in Zell am See gemessen. Doch auch in Warth, Bichlbach und Rottenmann wehte der Südföhn mit Tempo 100. Auf den Bergen im Südwesten herrscht mittlerweile die zweithöchste Lawinenwarnstufe 4.

Gesamtschneehöhen am Samstagmorgen (Auswahl):

- 101 cm Obergurgl (T)

- 92 cm St. Jakob in Defereggen (T)

- 87 cm Virgen (T)

- 72 cm Sillian (T)

- 70 cm Kals (T)

- 67 cm Kornat (K)

- 58 cm Brenner (T)

- 37 cm Lienz (T)

- 36 cm Mallnitz (K)

- 18 cm Dellach/Drautal (K)

Südstau in den Alpen: Regen und Schnee in extremen Mengen

Als Südstau werden Niederschläge südlich des Alpenhauptkamms bezeichnet, die durch das Hindernis Alpen ausgelöst oder verstärkt werden. Bei einer Südstaulage wird eine ohnehin schon recht feuchte Luftmasse durch die Alpen zum Aufsteigen gezwungen, dabei kühlt sie sich ab. Da Luft mit sinkender Temperatur weniger Wasser halten kann, kommt es zu Regen und Schneefall. Die Luft wird somit förmlich wie ein Schwamm ausgequetscht. Nördlich des Alpenhauptkamms stellt sich ein regelrechtes Kontrastprogramm ein, hier macht sich oft Föhn bemerkbar.

Regen und Schnee

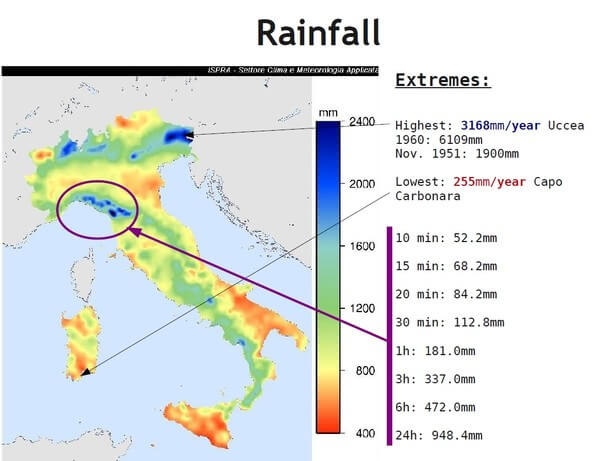

In Österreich werden von Südstaulagen vor allem die Regionen von Osttirol über Kärnten bis in die südliche Steiermark beeinflusst. In diesem Gebiet wird die feuchte Mittelmeerluft an den Karawanken, den Karnischen Alpen bzw. am Alpenhauptkamm gehoben. So gibt es vor allem in Osttirol und Oberkärnten bei kräftigen Südstaulagen teils enorme Regen- oder Schneefälle. Stellenweise fallen dann über 100 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur 24 Stunden. Vor rund einem Jahr gab es etwa am Plöckenpass knapp über 600 Liter pro Quadratmeter in nur drei Tagen (siehe auch hier)! Sogar noch ergiebigere Mengen werden manchmal in den Alpen in Friaul verzeichnet, welche daher auch zu den nassesten Regionen Europas zählen. Im Winter kann es zudem trotz der eigentlich recht milden Luftmasse sogar in manchen Tallagen bis in tiefe Lagen heftigen Schneefall geben. Grund hierfür ist die Schmelzwärme des Schnees, die der Umgebung entzogen wird.

Rekordniederschläge in 72 Stunden!

Plöckenpass (Station des Hyd. Dienstes Kärnten), Kötschach-Mauthen, Kornat & Dellach haben die nasseste Periode der jeweiligen Messgeschichte hinter sich. #Regen #Österreich pic.twitter.com/pacmIb2ffN— wetterblog.at (@wetterblogAT) 30. Oktober 2018

Föhn im Norden

An der Alpennordseite und im östlichen Flachland gibt es bei einer Südstaulage nur selten nennenswerten Niederschlag. Markant ist hier allerdings der Wind, der besonders in prädestinierten Tallagen wie etwa dem Großraum Innsbruck oft stürmisch aus Süd weht. Bei besonders kräftigen Südströmungen kann der Niederschlag allerdings über den Alpenhauptkamm hinweg greifen, so kann es in Innsbruck und Salzburg durchaus Föhn und Niederschlag gleichzeitig geben. In solchen Fällen spricht man von Dimmerföhn.

Wettergipfel 2019 im Stubaital

Es ist bereits der 13. Wettergipfel, seit 2007 hat er sich zu einer festen Größe in der Branche entwickelt. Erstmals sind im Stubaital mit Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Dänemark, Schweden, Kroatien, Rumänien, Polen, Tschechien, Russland, Spanien und Griechenland 16 europäische Nationen vertreten. 50 WettermoderatorInnen von über 35 TV-Stationen und Online-Plattformen nutzen das Treffen in Neustift und am Stubaier Gletscher, um sich fachlich auszutauschen und ihr Netzwerk zu vergrößern; vor allem aber auch dafür, ihre aktuellen Wettershows mit animierenden Bildern aus dem Tiroler Schnee aufzuwerten. In Form von Live-Schaltungen, Aufzeichnungen und Hintergrundreportagen.

Nach all den Italientiefs in letzter Zeit und auch dem erneuten Schneefall unter der Woche präsentiert sich die Bergwelt der Stubaier Alpen tief verschneit, die Voraussetzungen Mitte November könnten diesbezüglich also kaum besser sein. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwiefern der Freitag auch tatsächlich am Gletscher für all die Aufnahmen genutzt werden kann und inwieweit tolle Bilder möglich sind. Nach aktuellem Stand der Wettermodelle ist von einem Föhnsturm bis hin zu kräftigem Schneefall alles möglich. wetter.tv wird jedenfalls ebenso auf dem Wettergipfel vertreten sein und von dort berichten.

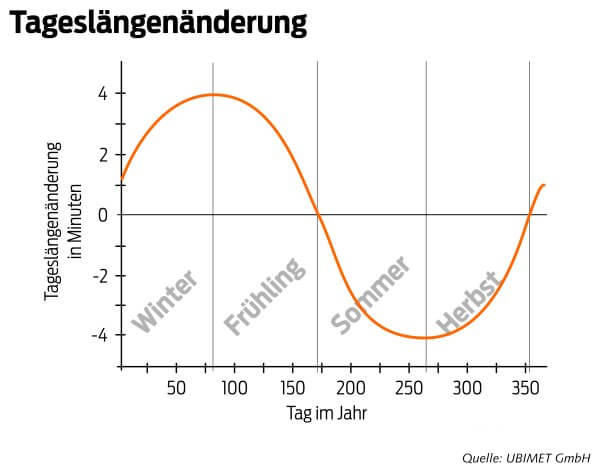

Lichtmangel im Herbst

Der jahreszeitlich bedingte Lichtmangel geht bei vielen Menschen mit einem Mangel an Wohlbefinden einher. Das Unbehagen verstärken zudem die sogenannten, im Flachland oder in manchen Beckenlagen anzutreffenden Inversionswetterlagen mit teils über Tage anhaltendem Nebel oder Hochnebel.

Gründe und Auswirkungen

Unser Körper reagiert in vielerlei Hinsicht auf das reduzierte Lichtpensum in den Herbst- und Wintermonaten. Nicht nur die Stimmung ist oftmals gedämpft, es treten auch vermehrt Erschöpfung, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit auf. Grund dafür ist das Hormon Melatonin. Bei Dunkelheit produziert unser Körper dieses Hormon im Gehirn, damit wir schlafen können. Bei Helligkeit wird das sogenannte Schlafhormon hingegen abgebaut. Wenn man nun bei Dunkelheit aufsteht, wird das Hormon nicht so schnell abgebaut und wir fühlen uns folglich antriebslos.

Aber auch der Botenstoff Serotonin, der auch als „Glückshormon“ bekannt ist, spielt eine wichtige Rolle: Der Spiegel dieses Hormons wird auf der einen Seite durch das Sonnenlicht quasi automatisch gesteuert (je länger der Aufenthalt in der Sonne, desto höher wird der Gehalt des Serotonins), auf der anderen Seite kann man durch den regelmäßigen Verzehr von Obst und Gemüse den Spiegel erhöhen.

Was tun?

Trotz des Nebelgraus sind längere Aufenthalte im Freien in den Herbst- und Wintermonaten sehr wichtig. Es ist bewiesen, dass gemäßigte Bewegung und Aktivitäten im Freien die Stimmung aufhellen. Das liegt daran, dass bei regelmäßigem Sport im Freien der Serotoninspiegel automatisch erhöht wird. Somit tut man mit Sport nicht nur dem Körper etwas Gutes, sondern eben auch der Psyche. Deshalb sollte man jede Gelegenheit ins Freie zu kommen auch nutzen!

Titelbild: Webcam Saalfelden @ https://www.foto-webcam.eu/webcam/saalfelden

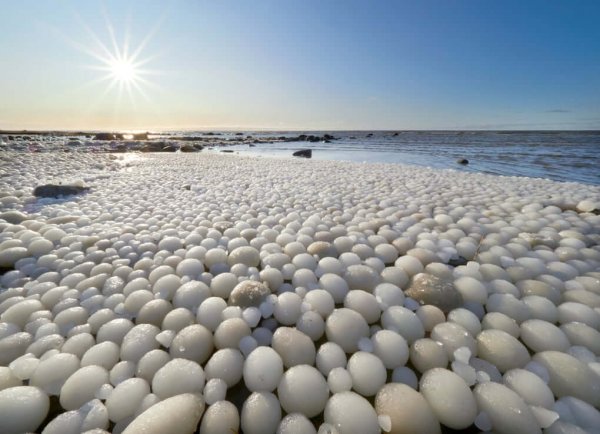

Mysteriöse Eier aus Eis

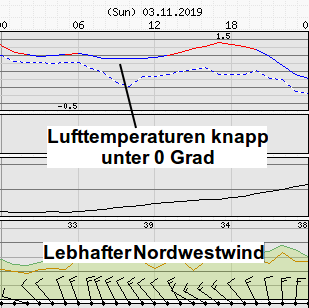

Ereignet hat sich dieses Naturschauspiel auf der Insel Hailuoto im äußersten Norden der Ostsee. Das Eiland liegt im Bottnischen Meerbusen, nicht weit entfernt von der Stadt Ouolu.

Damit solch eindrucksvolle Eiskugeln auf natürliche Weise entstehen können, sind mehrere meteorologische „Zutaten“ nötig. Hierbei muss aber erwähnt werden, dass die ganz genauen Entstehungsursachen noch immer Gegenstand der Forschung sind.

- Die Lufttemperatur muss unterhalb des Gefrierpunkts liegen, aber nicht allzu weit. Am Sonntag vergangene Woche, als das Bild aufgenommen wurde, wurden an der Wetterstation im Westen der Insel rund -1 Grad gemessen – perfekt also.

- Zudem muss die Wassertemperatur des Meeres genau richtig sein, am besten nur knapp über 0 Grad. Auch diese Bedingung war vergangenes Wochenende gegeben, wie die Analyse der Meerestemperaturen des Dänischen Wetterdienstes zeigt. Rund 1-2 Grad über dem Gefrierpunkt wurden registriert.

- Dann braucht man noch einen flach abfallenden Sandstrand und ein bisschen Wellengang. Auch letzterer war bei lebhaftem Nordwestwind wohl vorhanden.

- Abschließend ist natürlich noch ein „Kern“ nötig, um den immer neues Wasser anfrieren kann. Meist dient hierzu ein Brocken aus teilweise gefrorenem Schlamm. Der Wellengang spült diesen Brocken nun immer wieder ans Ufer und zurück, Wasser friert an diesem fest. Durch die Rollbewegung werden aus Brocken immer rundere Bälle.

A couple taking a stroll this week along Marjaniemi beach on Hailuoto island in #Finland found something unexpected: 30-meter (98ft) expanse of shoreline covered in „ice eggs.“ These ice eggs only occur in highly particular conditions. More from @guardian: https://t.co/uPW6vTTl3j pic.twitter.com/y8O29blcU3

— National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) November 7, 2019

Bereits vor 3 Jahren wurde das gleiche Phänomen am Fluss Ob in Sibirien (siehe Bild) beobachtet, auch am Lake Michigan in den USA wurden schon Eier aus Eis angespült.

Quelle Titelbild: Privates Foto von Risto Mattila

Südstau in den Alpen

Als Südstau werden Niederschläge an der Alpensüdseite bezeichnet, welche durch das orographische Hindernis Alpen ausgelöst oder verstärkt werden. Bei einer Südstaulage wird eine ohnehin schon recht feuchte Luftmasse durch die Alpen zum Aufsteigen gezwungen, dabei kühlt sie sich ab. Da Luft mit sinkender Temperatur weniger Wasser halten kann, verstärken sich die Niederschläge. Somit fällt bei Südstaulagen im Luv der Alpen deutlich mehr Regen oder Schnee, als im unbeeinflussten Flachland. Auf der Leeseite der Berge, also nördlich des Alpenhauptkamms, kann sich dann Föhn bemerkbar machen.

Auswirkungen auf Deutschland

In den deutschen Alpen bekommt man von den verstärkten Niederschlägen an der Alpensüdseite meist nur wenig mit, denn nördlich des Alpenhauptkamms sorgt Südföhn oft für frühlingshaftes Wetter. Die zuvor zum Aufstieg gezwungene Luft sinkt nördlich der Alpen wieder ab. Da die abwärts gerichtete Luftströmung sehr trocken ist, führt dies rasch zur Auflösung der Wolken. Der Himmel präsentiert sich oftmals sogar gering bewölkt. Zudem erwärmt sich die Luft beim Absteigen um etwa 1 Grad pro 100 m, somit wird die in den Tälern liegende, oft deutlich kühlere Luft ausgeräumt. Nicht selten kommt es dabei zu einem Temperaturanstieg von 10 Grad oder mehr.

Ergiebiger Regen im Süden

Bei kräftigen Südstaulagen gibt es besonders in den Italienischen Alpen, im Tessin sowie in Osttirol und Kärnten teils enorme Regen- oder Schneefälle. Stellenweise fallen dann über 150 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur 24 Stunden. Vor rund einem Jahr gab es etwa an der italienisch-österreichischen Grenze am Plöckenpass knapp über 600 Liter pro Quadratmeter in nur drei Tagen! Sogar noch ergiebigere Mengen wurden manchmal in den Alpen in Friaul und im Tessin verzeichnet, welche zu den nassesten Regionen Europas zählen. Im Winter kann es zudem trotz der eigentlich recht milden Luftmasse sogar bis in tiefe Lagen heftigen Schneefall geben. Grund hierfür ist die Schmelzwärme des Schnees, die der Umgebung entzogen wird.

Rekordniederschläge in 72 Stunden!

Plöckenpass (Station des Hyd. Dienstes Kärnten), Kötschach-Mauthen, Kornat & Dellach haben die nasseste Periode der jeweiligen Messgeschichte hinter sich. #Regen #Österreich pic.twitter.com/pacmIb2ffN— wetterblog.at (@wetterblogAT) 30. Oktober 2018

GÜNTHER sorgt für Sturmschäden und Schneebruch

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet über Westeuropa sorgt seit mehreren Wochen für eine anhaltende Südströmung im Alpenraum und das Wetter kommt nicht zur Ruhe. In den vergangenen Stunden haben sowohl der stürmische Föhn an der Alpennordseite, als auch die großen Schneemengen im Südwesten für Schäden und Sperren gesorgt.

Böen bis 200 km/h

Am Donnerstag haben Schneefahnen auf den Bergen den stürmisch auffrischenden Südwind bereits angekündigt, der in den Abend- und Nachtstunden dann immer häufiger bis in die Tallagen der Alpennordseite durchgegriffen hat. Auf den Bergen gab es in der Nacht auf Freitag einen regelrechten Föhnorkan, anbei eine Auswahl an Messdaten:

- 201 km/h Elferspitze (Tirol)

- 193 km/h Feuersang (Salzburg)

- 193 km/h Tuxer Joch (Tirol)

- 155 km/h Rudolfshütte (Salzburg)

- 155 km/h Brunnenkogel (Tirol)

- 151 km/h Patscherkofel (Tirol)

Auf den Bergen sieht bereits ausgeprägte Schneefahnen (der Südwind verfrachtet den lockeren Neuschnee). pic.twitter.com/fad048ym7O

— uwz.at (@uwz_at) November 14, 2019

Der Föhn hat mit teils orkanartigen Böen auch bis in viele Täler durchgegriffen, besonders heftige Böen gab es unter anderem im Arlberggebiet, im Außerfern und im Pinzgau. Anbei die maximalen Windspitzen in den Tälern:

- 112 km/h Warth (Vorarlberg)

- 108 km/h Bichlbach (Tirol)

- 105 km/h Ellbögen (Tirol)

- 104 km/h Zell am See (Salzburg)

- 104 km/h Bad Gastein (Salzburg)

- 101 km/h Obertauern (Salzburg)

- 97 km/h Innsbruck (Tirol)

- 97 km/h Rottenmann (Steiermark)

Besonders im Außerfern stürzten einige Bäume um, wie etwa auf der Fernpassstraße oder der Außerfernbahn zwischen Bichlbach und Reutte. Sturmschäden gab es zudem auch an manchen Häusern in Bichlbach.

Schneebruch

Am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Oberkärnten fällt hingegen unvermindert Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze ist tagsüber zeitweise auf über 1000 m gestiegen, bei stärkerer Niederschlagsintensität ist sie aber wieder bis in die Tallagen gesunken. Der zunehmend nasse Schnee sorgt allerdings immer häufiger für Probleme, so kam es wiederholt zu Schneebruch.

In Südtirol wurden vorsorglich schon am Mittwoch Hubschrauber eingesetzt, um die Bäume entlang der Pustertaler Straße von der Schneelast zu befreien.

Mittels Hubschrauber gegen Schneelast auf Bäumen auf der Pustertaler Straße SS49 wird zwischen Rasen und Niederdorf / Rimozione della neve dagli alberi tramite elicottero sulla SS 49 tra Perca e Villabassa pic.twitter.com/5ME0tQklAT

— LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) November 14, 2019

1 Meter Schnee

In höheren Tallagen türmt sich der Schnee hingegen weiter auf, stellenweise wurden bereits neue Rekorde für die erste Novemberhälfte aufgestellt. Anbei ein paar aktuelle Schneehöhen (Freitag 18 Uhr):

- 100 cm Obergurgl (Tirol)

- 95 cm Obertilliach (Tirol)

- 77 cm St. Jakob in Defereggen (Tirol)

- 64 cm Sillian (Tirol)

- 64 cm Kornat (Kärnten)

- 62 cm Mittewald an der Drau (Tirol)

Keine Entspannung

Am Samstag lässt der Niederschlag im Südwesten vorübergehend nach, am Abend greift allerdings ein weiteres Italientief auf den Alpenraum über. In der Nacht auf Sonntag regnet und schneit es besonders in Osttirol und Oberkärnten dann neuerlich kräftig, wobei die Schneefallgrenze zwischen den Tallagen und 1400 m pendelt. Erst am Freitagnachmittag lässt die Niederschlagsintensität nach derzeitigem Stand deutlich nach. Auf den Bergen herrscht gebietsweise bereits große Lawinengefahr (Stufe 4 auf der 5-teiliegn Skala).

Früher Start in die neue Saison. Aufgrund der aktuellen Schneelage beginnt der Lawinenwarndienst ab heute mit der täglichen Prognose der Lawinengefahr. Für morgen gilt im Großteil Südtirols die zweithöchste Stufe 4 – groß, nur im Obervinschgau Stufe 3 – erheblich. pic.twitter.com/71VQLLo1Dc

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 15, 2019

Das Wetter am Wochenende

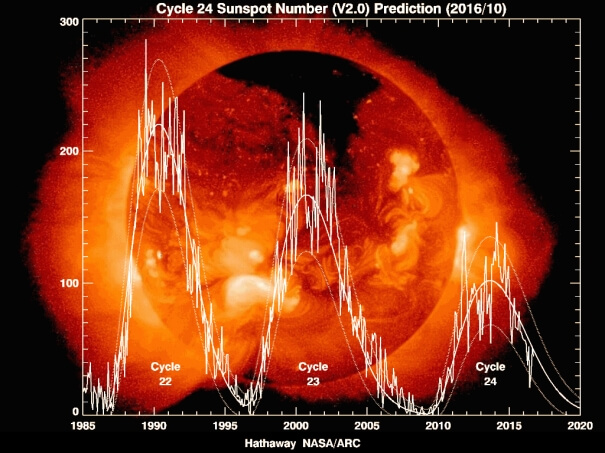

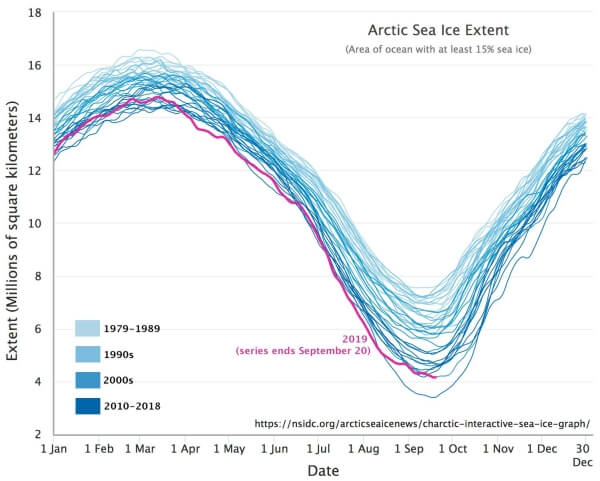

Sonnenaktivität und Klima

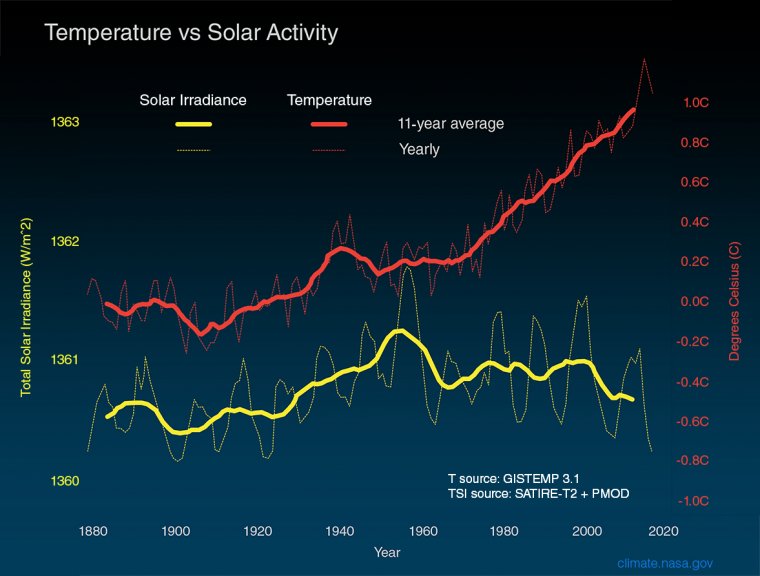

Die Sonne strahlt nicht immer mit der gleichen Intensität. Die Zahl und Häufigkeit der Sonnenflecken variiert in einem rund 11-jährigen Rhythmus. Auch wenn die Magnetfelder der Flecken punktuell die Abstrahlung hindern, bewirkt die „kühlere“ Sonne keine Abkühlung.

Helle Flecken vs. dunkle

Im Gegenteil, die kühleren und damit strahlungsärmeren Flecken auf der Sonne werden durch so genannte Sonnenfackeln überkompensiert. Sie sind anders als die Flecken heißer und heller als die übrige Sonnenoberfläche. Ihre Zahl steigt und sinkt parallel zu den Sonnenflecken. Es gibt zwar keine theoretische Grundlage, nach der es immer so sein müsste, aber nach den bisherigen Beobachtungen produziert die Sonne bei vielen Sonnenflecken insgesamt sogar mehr Strahlung als eine „blanke“ Sonne.

Das 20. Jahrhundert brachte insgesamt viele Sonnenflecken und auf der Erde gleichzeitig eine Erwärmung, sodass die Theorie aufkam, die Sonnenaktivität sei für den globalen Temperaturanstieg verantwortlich. Dies passte zu den bisherigen Beobachtungen, weil indirekte Methoden eine geringe Sonnenaktivität im kalten 18. Jahrhundert und eine hohe während der mittelalterlichen Wärmeperiode ergaben. Nachdem das Sonnenfleckenmaximum im Jahr 2000 bereits eine deutlich geringere Aktivität als seine Vorgänger zeigte, erwarteten manche Klimatologen eine Trendwende hin zur Abkühlung. Von einer „schwächelnden“ oder gar „kalten“ Sonne war die Rede.

Entgegengesetzter Trend

Das nächste Sonnenfleckenmaximum trat dann auch verspätet im Jahr 2014 ein und fiel noch weit schwächer aus als das vorhergehende. Schon das vorherige Minimum war das tiefste seit fast 200 Jahren, und das derzeit laufende schickt sich an, noch niedriger und länger auszufallen. Dennoch ist von der beschworenen kalten Sonne noch wenig zu spüren, die Temperaturkurve auf der Erde geht weiterhin ungebremst nach oben.

Hat die globale Erwärmung auch natürliche Ursachen? @KSchwanke erklärt die Faktoren und Zusammenhänge im Einzelnen. #Klimawandel pic.twitter.com/e8IvZC2XOb

— Das Erste (@DasErste) October 28, 2019

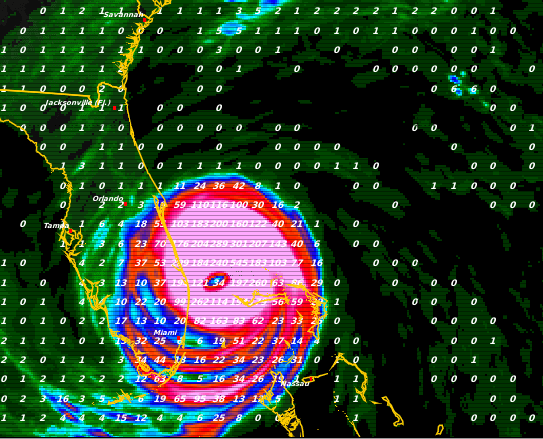

Unwettertief GÜNTHER bringt in den Alpen Sturm und Schnee

Tief GÜNTHER liegt seit Donnerstag über Westeuropa und sorgt vor allem im Alpenbereich für Unwetter. Die Kombination aus eingeflossener Kaltluft und kräftigem Niederschlag sorgte am Donnerstagabend in Großraum Lyon und Grenoble für starken und nassen Schneefall bis in die Tieflagen.

NEIGE : Un mort, 200.000 foyers privés d’électricité dans la vallée du Rhône. Circulation extrêmement difficile entre Lyon et Orange en particulier sur l’A7. L’A48 fermée à toute circulation. Jusqu’à 30 à 50 cm de #neige sont tombés dans certaines zones. (Fr bleu / Infoclimat). pic.twitter.com/YNMWeZoQ7I

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 14, 2019

Les chutes de neige sont abondantes ce soir, notamment entre Lyon, Saint-Étienne, Valence et Bourgoin. Les images parlent d’elles-mêmes ☃❄ pic.twitter.com/FgxUJImY8X

— GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) November 14, 2019

So wurden am Flughafen in Lyon 15 cm Neuschnee gemessen, in Grenoble sogar 30 cm. In Lyon war das der früheste Schneefall seit über 50 Jahren. Da der Schnee sehr nass und schwer war, gab es verbreitet Schneebruch und Stromausfälle. So waren bis zu 300.000 Haushalte im Südosten von Frankreich ohne Strom!

Enorme Schneemengen in den Südalpen

Am freitag hat sich der Schwerpunkt des Niederschlags auf die Südalpen verlagert vom Tessin über Südtirol und Trentino bis nach Osttirol und Oberkärnten regnet und schneit es intensiv. Die Schneefallgrenze liegt dabei sehr unterschiedlich, teilweise im Tal, teilweise auf über 1500 m. Im Hochgebirge handelt es sich aber durchwegs um Schnee, sodass hier über 1 Meter Neuschnee zu erwarten ist.

In den kommenden Tagen kommt hier noch mehr Schnee zusammen, die Lawinengefahr ist deutlich erhöht!

Föhnsturm an der Alpennordseite

Nördlich der Alpen sorgt Tief GÜNTHER hingegen für einen sehr straken Föhnsturm. Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich wurden in den prädistinierten Tallagen Föhnböen von über 100 km/h gemessen. Auf den Bergen wütet der Föhnorkan, in den Hohen Tauern in Österreich wurde ein Böe von 193 km/h gemessen!

Der stürmische Föhn hat aber nun seinen Höhepunkt bereits erreicht und geht von Westen her zu Ende. Auch in den kommenden Tagen bleibt es nördlich der Alpen oft trocken und mild, während es in den Südalpen ergiebige Regen- und Schneefälle gibt.

Wilde Wetter Welt 15. November 2019

Tief GÜNTHER bringt Föhnorkan auf den Bergen mit Böen um 150 km/h

Eine festgefahrene Großwetterlage mit einem umfangreichen Tiefdruckgebiet über Westeuropa sorgt derzeit für eine anhaltende Südströmung im Alpenraum. Während im westlichen Mittelmeerraum der nächste Kaltluftvorstoß stattfindet, kommt in den Alpen vorübergehend eine sehr starke Höhenströmung aus Süd auf. Auf den Bergen steht ein kurzer, aber heftiger Föhnorkan bevor, wobei der Höhepunkt am Alpenhauptkamm in der Nacht auf Freitag erreicht wird und in den östlichen Nordalpen am Freitagvormittag.

Föhnorkan

Am Alpenhauptkamm und in den Nordalpen weht am Donnerstag bereits tagsüber Föhn, in den Abendstunden legt der Wind aber deutlich zu und in der Nacht muss man auf den Bergen mit Orkanböen rechnen. In exponierten Lagen wie auf dem Patscherkofel sind Böen um 150 km/h zu erwarten, aber auch in höheren Tallagen greift der Föhn stellenweise mit teils schweren Sturmböen durch. In der zweiten Nachthälfte setzt am Alpenhauptkamm allmählich Regen und Schneefall ein, somit verlagert sich der Schwerpunkt nordwärts in die Nördlichen Kalkalpen.

Am Freitag lässt der Föhn im Westen bei einsetzendem Regen rasch nach, länger föhnig bleibt es dagegen von den Tauern bis zum Mariazellerland. Auch abseits der Alpen kommt zudem im westlichen Donauraum sowie im Mühl- und Waldviertel kräftiger Ost- bis Südostwind auf.

Am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Oberkärnten fällt am Freitag neuerlich kräftiger Regen und Schnee, wobei die Schneefallgrenze hier mit 900 bis 1400 m etwas höher als zuletzt liegt. Einiges an Neuschnee gibt es wieder auf den Bergen, so sind in den Hochlagen von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern 50 bis 100 cm Neuschnee in Sicht.

Große Lawinengefahr

Dank der zahlreichen Italientiefs der vergangenen Tage liegt am Alpenhauptkamm und in den Südalpen außergewöhnlich viel Schnee für die Jahreszeit. Stellenweise wurden sogar neue Rekorde für die erste Novemberhälfte aufgestellt, wie etwa am Brenner, in Obergurgl oder in Obertilliach. Auf den Bergen herrscht in den kommenden Tagen allerdings teils große Lawinengefahr: Stürmischer Föhn sorgt in der Nacht auf Freitag in den Hochlagen für massive Schneeverfrachtungen und in den kommenden Tagen ist hier weiterer Neuschnee in Sicht. Der Triebschnee wird somit teilweise eingeschneit, weshalb Gefahrenstellen nur schwer zu erkennen sind. Wintersportler müssen in den kommenden Tagen mit größter Vorsicht agieren!

Wilde Wetter Welt 13. November 2019

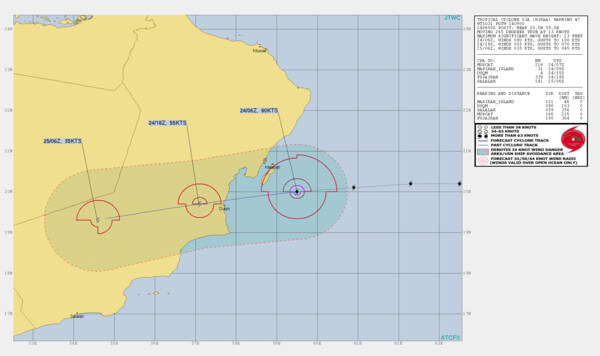

Hochwasser in Venedig fordert zwei Menschenleben

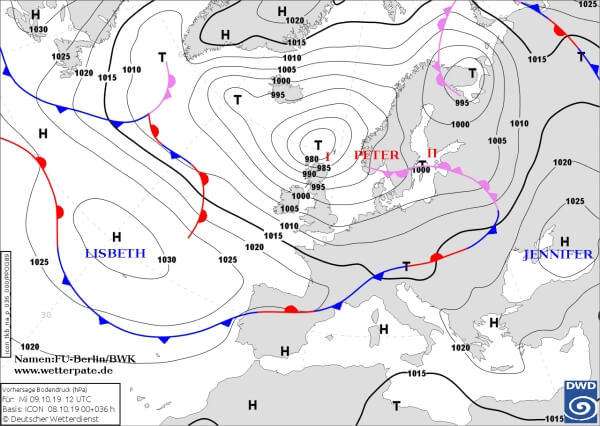

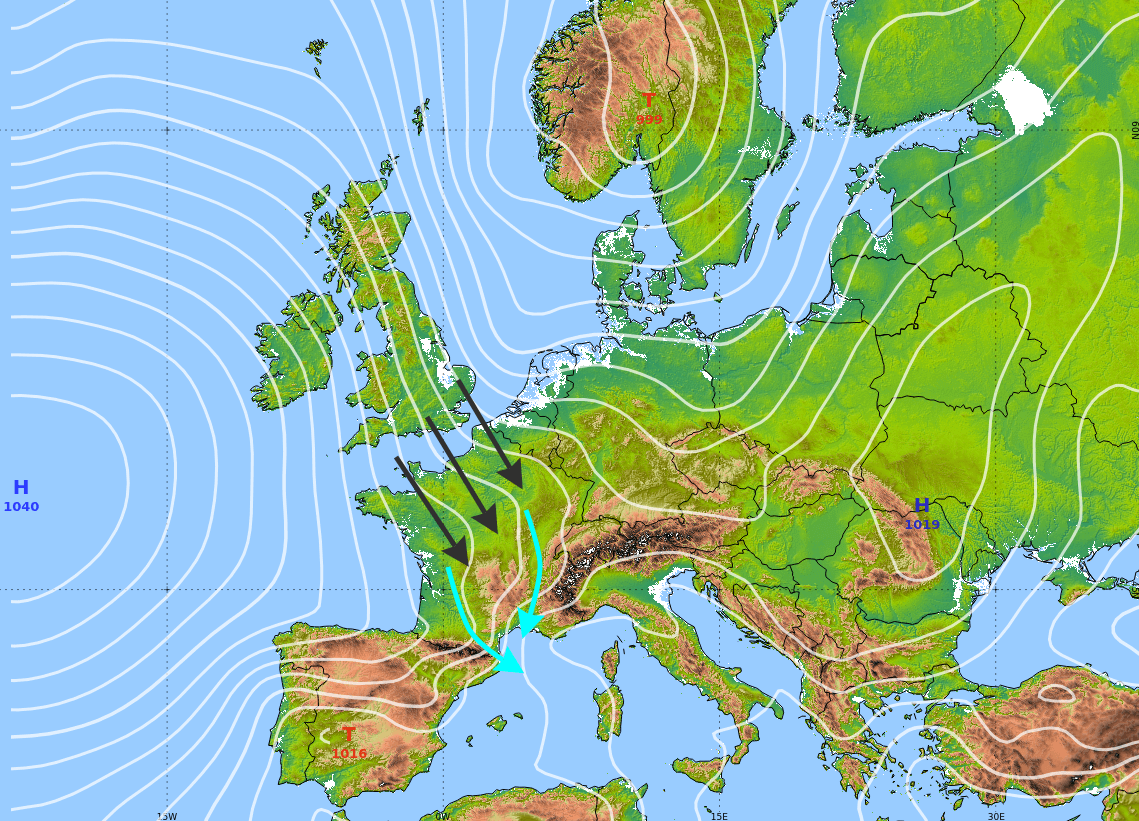

Hochwasser in Venedig (auch Acqua alta genannt) kommt praktisch jedes Winterhalbjahr vor. Damit die Lagunenstadt, die nur wenig über dem Meeresspiegel liegt, von der Adria überschwemmt wird, braucht es im Grunde genommen nur 2 Bedingungen.

- Starke Flut

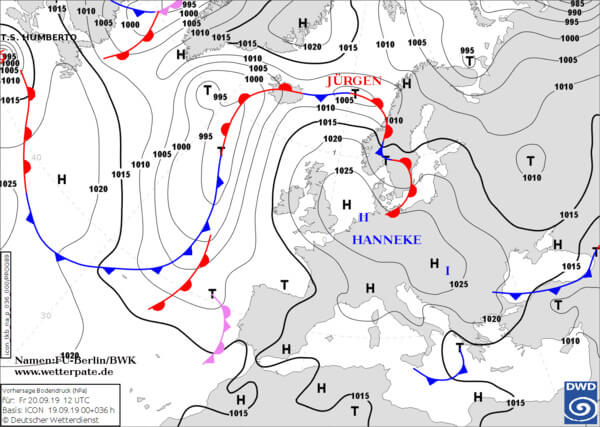

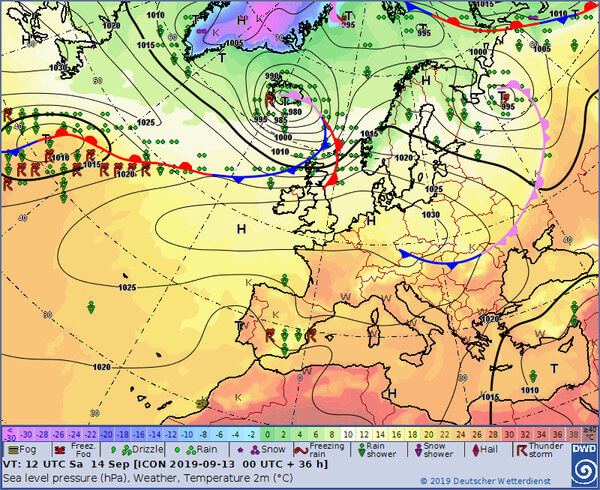

Bei normaler Flut steigt der Meeresspiegel in Venedig bereits um rund 90 cm gegenüber dem Normalzustand. Fällt der Tidenhub nun noch stärker aus, herrscht Acqua alta. - Passende Großwetterlage

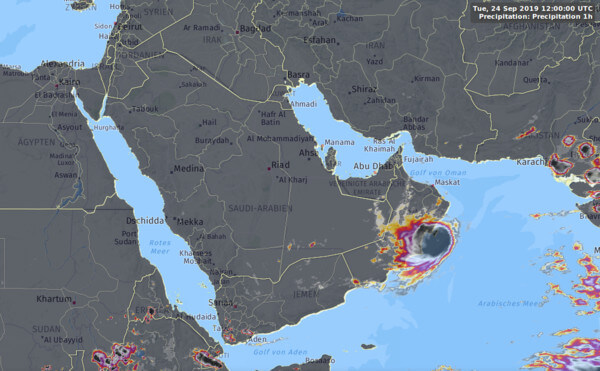

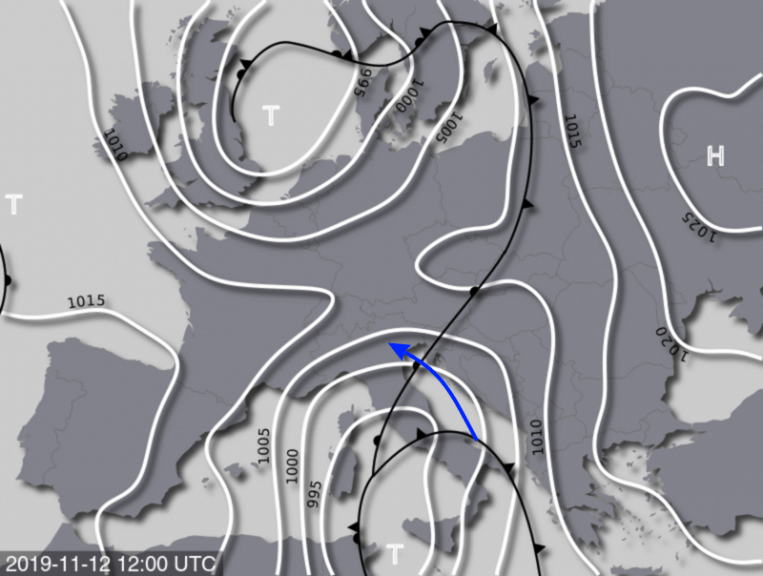

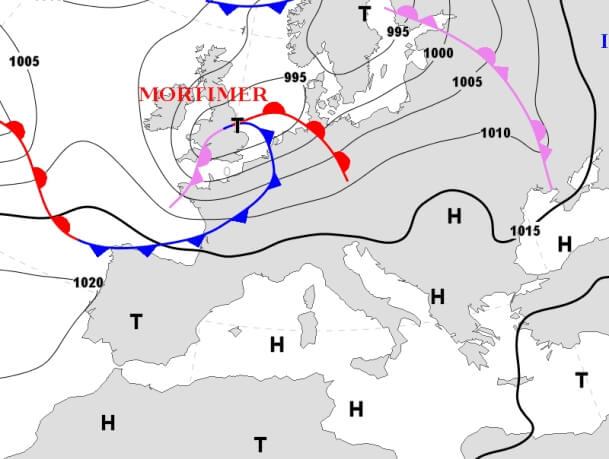

Gestern (siehe die nachfolgende Karte mit den Hochs und Tiefs von Dienstag) drehte sich zwischen Italien und Nordafrika ein kräftiges Tief, an der Adria war die Folge stürmischer Südostwind (= blauer Pfeil). Dieser drückt das Wasser zusätzlich in die Kanäle von Venedig.

Kurz vor Mitternacht kletterte der Pegel gestern auf 187 cm über Normal, somit wurde die historische Höchstmarke von 194 cm aus dem Jahre 1966 nur knapp verfehlt:

In Folge des Hochwassers kamen bislang 2 Menschen ums Leben, es gab Stromausfälle und Probleme mit den Telekommunikationsverbindungen. Folglich blieben Schulen und Kindergärten heute geschlossen. Wegen des Sturms zerschellten mehrere Boote in den Kanälen, auch mit den Wasserbussen gab es massive Probleme.