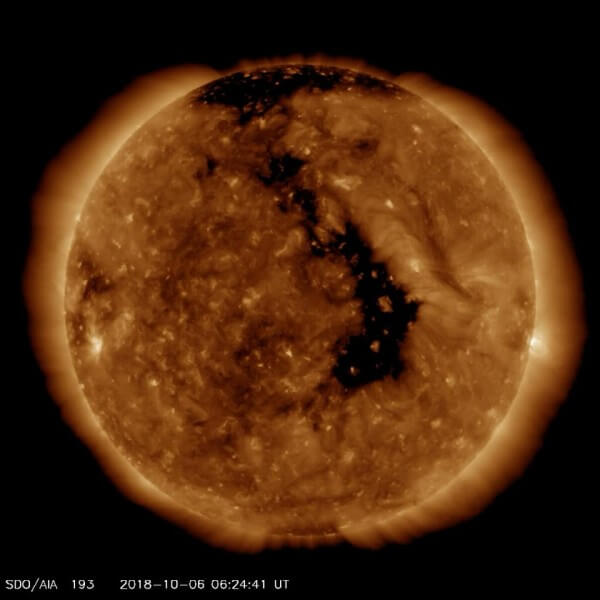

Ob Blau, Rot oder doch eher Orange – die Ursache dieser Farbenvielfalt liegt in der Art, wie das Sonnenlicht in der Atmosphäre gestreut wird.

Hintergrundwissen

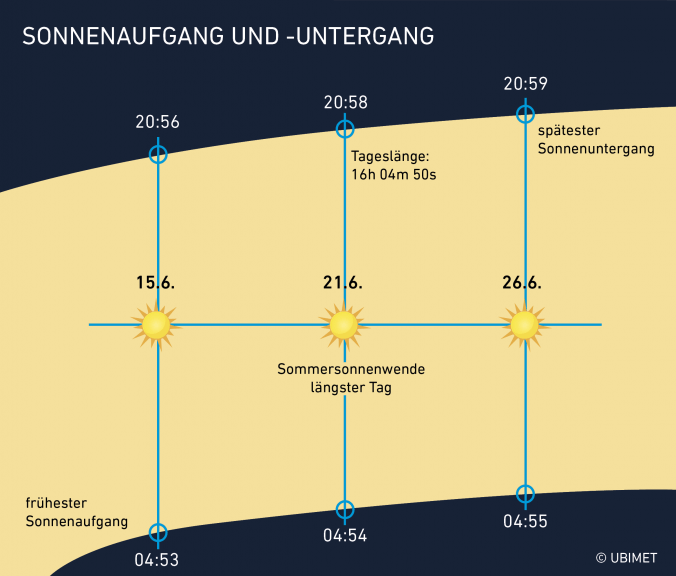

Die Rotfärbung entsteht in erster Linie durch die Streuung und Brechung des Sonnenlichtes. Nicht jede Wellenlänge wird gleich stark abgelenkt – je kleiner diese nämlich ist, desto stärker wird sie gestreut. Da die Farbe Blau die kürzeste Wellenlänge aufweist und Rot die längste, wird demzufolge blaues Licht stärker gestreut als rotes. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Länge des Weges durch die Atmosphäre. Bei tiefem Sonnenstand, also morgens und abends, ist der Weg des Lichts recht ‚lange‘. Durch die Streuung vermindert sich der Blauanteil dabei so stark, dass die rote Farbe die Oberhand gewinnt. Somit ist der wolkenlose Himmel bei Sonnenaufgang und -untergang rot.

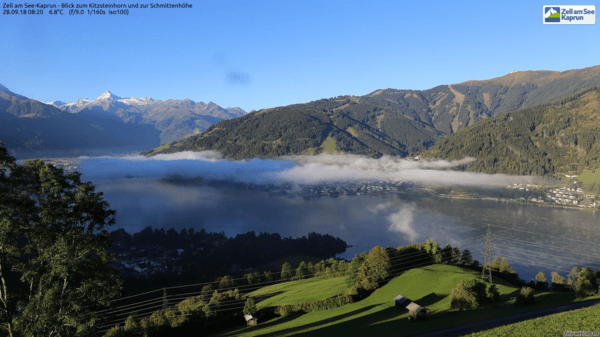

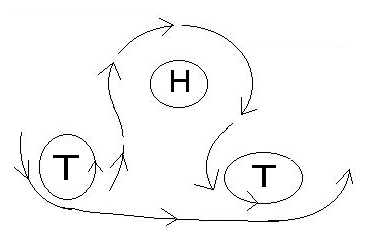

Abendrot – Gutwetterbot

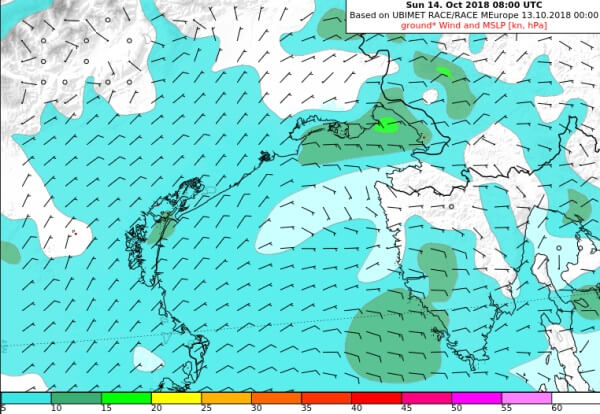

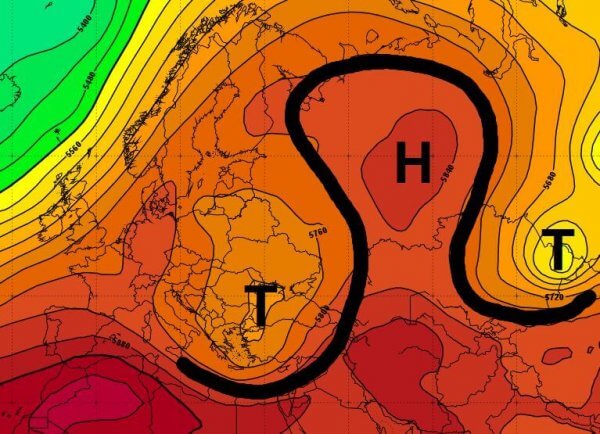

Zumindest in unseren Breiten trifft diese Aussage meistens zu: Das Abendrot, also die intensive Beleuchtung der Wolken durch die Sonne, ist nur dann zu sehen, wenn der Himmel im Westen wolkenfrei ist. In Mitteleuropa ‚kommt das Wetter‘ oft aus dem Westen – zeigt sich der Himmel gen Westen also in rötlichen Farbtönen, bedeutet das, dass keine Wolke ‚in der Nähe‘ ist, die schlechtes Wetter bringen kann.

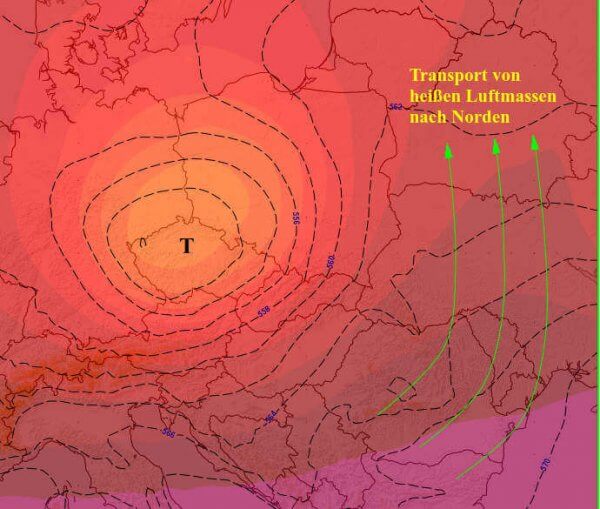

Morgenrot – Schlechtwetter droht

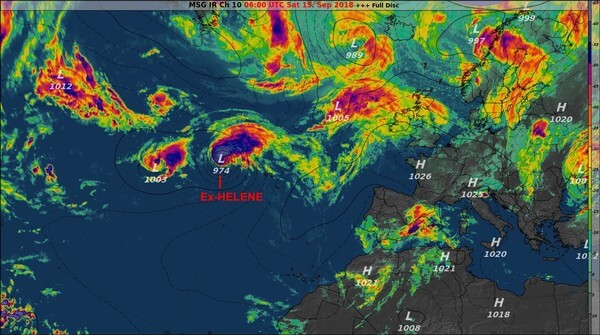

Wenn allerdings bereits in den Morgenstunden die Wolken in intensiven Farben leuchten, ist genau das Gegenteil der Fall. Dann steht die Sonne im Osten, wo der Himmel noch klar sein muss, aber von Westen zieht bereits Bewölkung auf. Beide Bauernregeln gelten natürlich nicht, wenn Tiefs aus anderen Himmelsrichtungen aufziehen – hierzulande ist dies jedoch eher die Ausnahme.

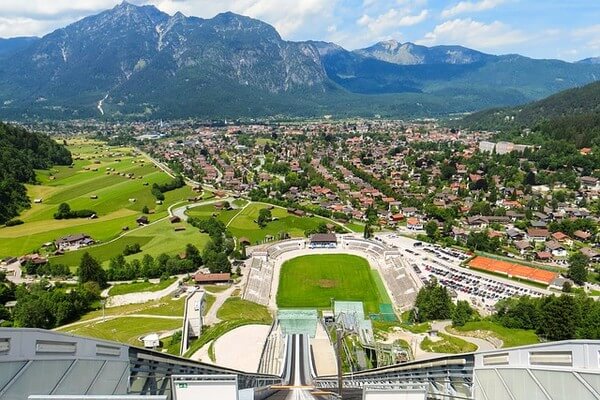

Das Video zeigt schöne Morgen- und Abendrot am Alpenrand bei Föhn:

Titelbild: pixabay.com