Update 2024: Kipppunkt näher als gedacht?

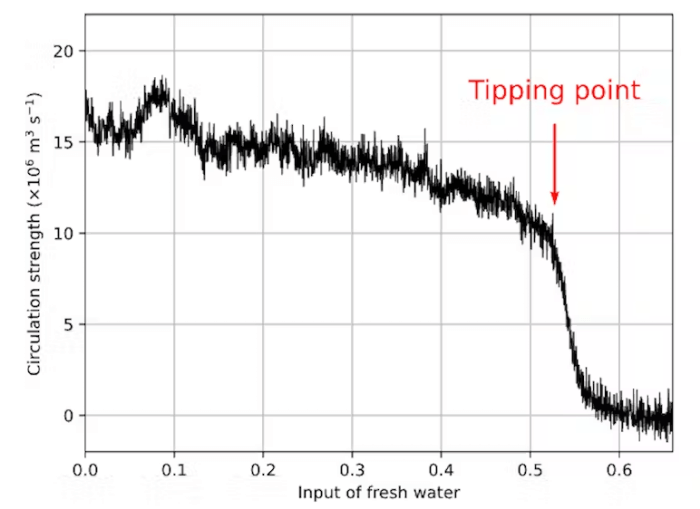

Seit einigen Jahren gerät die Atlantische Umwälzströmung (AMOC) aufgrund potentieller Veränderungen im Zuge des Klimawandels wiederholt in die Schlagzeilen. Zunehmend aufwändige Studien und Simulationen geben nämlich Anzeichen, dass sich die AMOC nicht einfach nur kontinuierlich abschwächt, sondern dass sie nach dem Erreichen eines Kipppunkts rasch kollabieren kann. In den vergangenen Tagen sorgte eine neue Studie für Aufsehen: Ein niederländisches Forschungsteam definierte mit Hilfe der bislang aufwändigsten Simulation mehrere Signale, die sich vor dem Erreichen eines solchen Kipppunkts zeigen. Entscheiden dabei ist das Salzgehalt des Wassers, das den südlichen Atlantik passiert, in etwa auf Höhe der Südspitze von Afrika: Frischwasserzufuhr durch Eisschmelze und erhöhten Niederschlägen lässt das Salzgehalt nämlich weiter sinken. Es wird zwar keine dezidierte Jahreszahl genannt, möglicherweise ist ein überschreiten dieses Kippunkts aber noch in diesem Jahrhundert möglich, wir bewegen uns also rasch darauf zu.

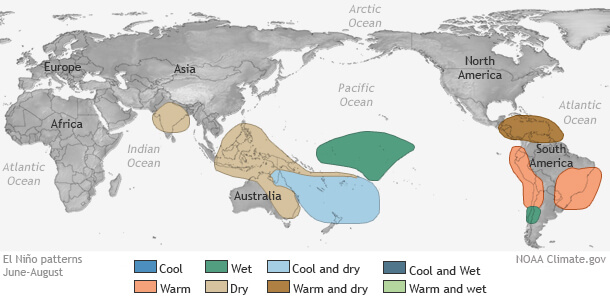

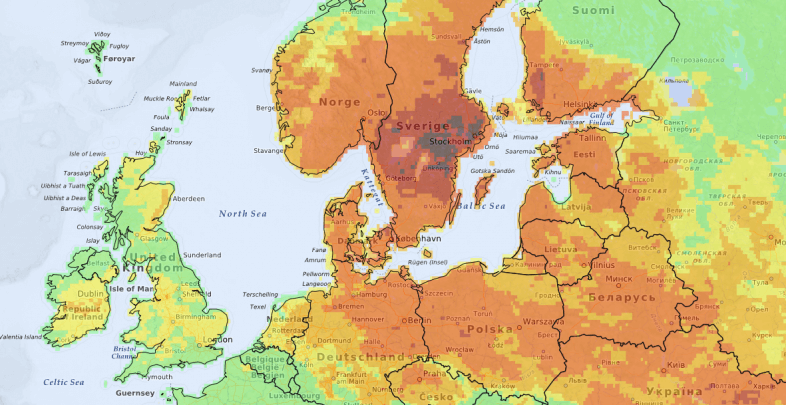

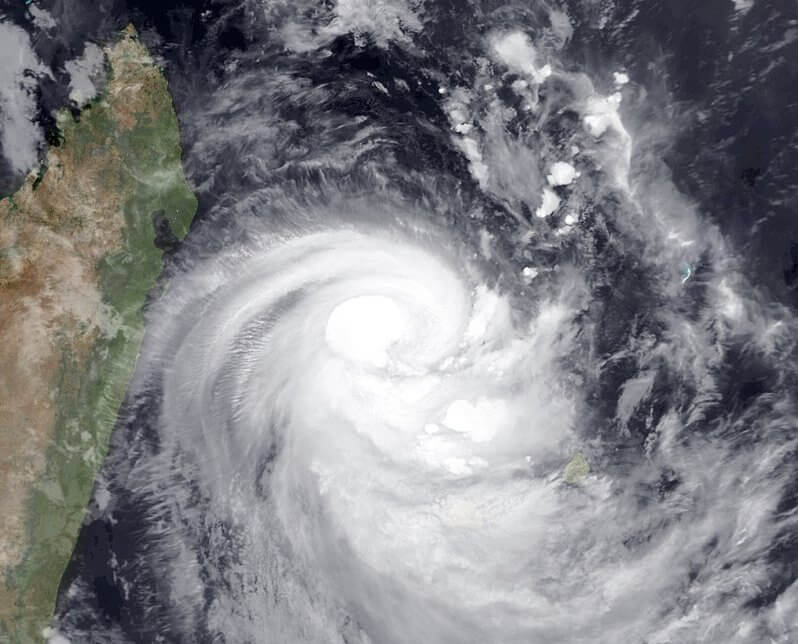

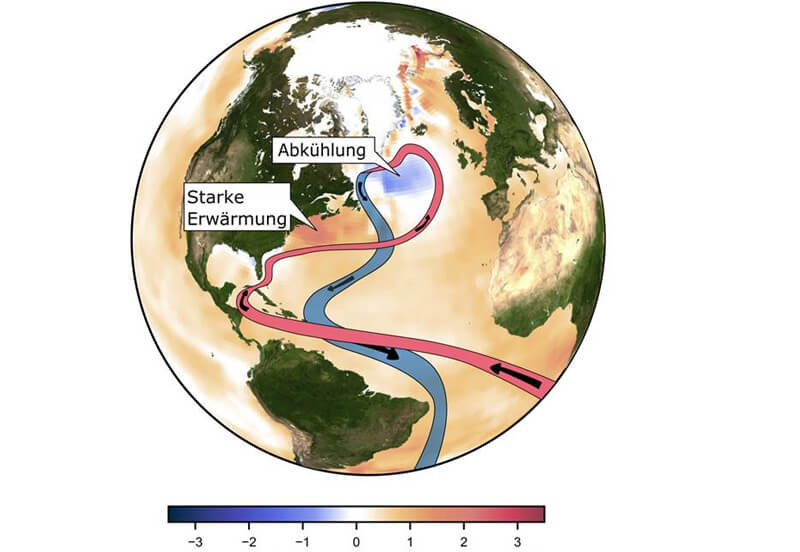

Über die möglichen Auswirkungen war zuletzt schon viel zu lesen. Kommt die Heizung Europas zum Erliegen, hätte dies vor allem für den Norden Europas fatale Folgen: Die Temperaturen würde deutlich sinken und sich jenen von Kanada auf gleichem Breitengrad annähern. Dabei würde es aber nicht nur kälter, sondern auch deutlich trockener. Durch den schlechteren Wärmeabtransport würde sich die Erwärmung in den niederen Breiten dagegen verstärken, besonders stark in der südlichen Hemisphäre. Trotz der regional deutlichen Abkühlung in Europa, was extremste Auswirkungen u.a. auf die Landwirtschaft hätte, würde es global gesehen aber weiterhin wärmer werden. Die Folgen wären jedenfalls verheerend und weltweit spürbar, so müsste man u.a. auch mit einer Verlagerung der tropischen Regengebiete rechnen. Wann bzw. ob überhaupt dieser unumkehrbare Kipppunkt erreicht wird, kann man aufgrund der Datenlage derzeit noch nicht sagen, es liegt aber an uns, dieses Risiko gar nicht erst einzugehen. Diese Studie verdeutlicht auch, wie komplex Klimaprognosen in Zeiten des Klimawandels sind und welche Gefahren zukünftigen Generationen bevorstehen können.

Überblick: Das Globale Förderband

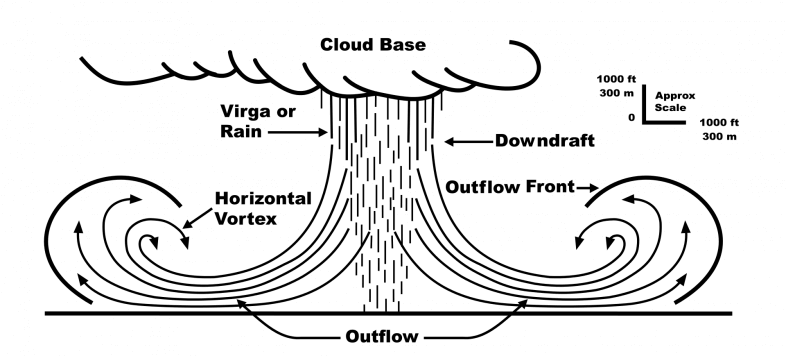

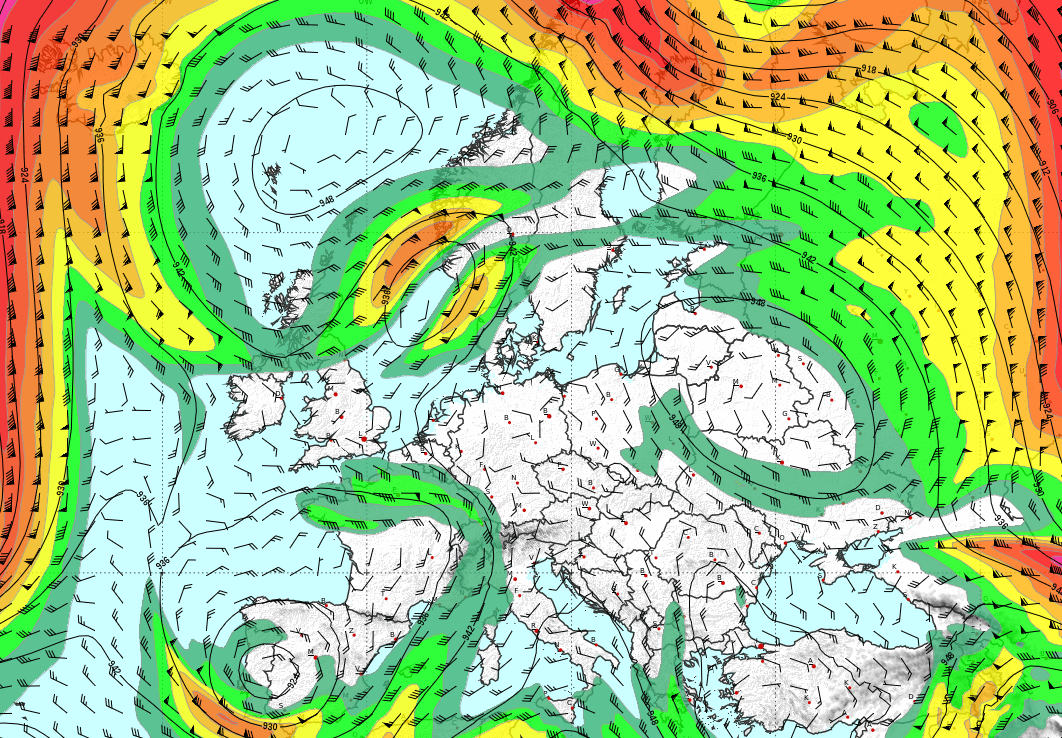

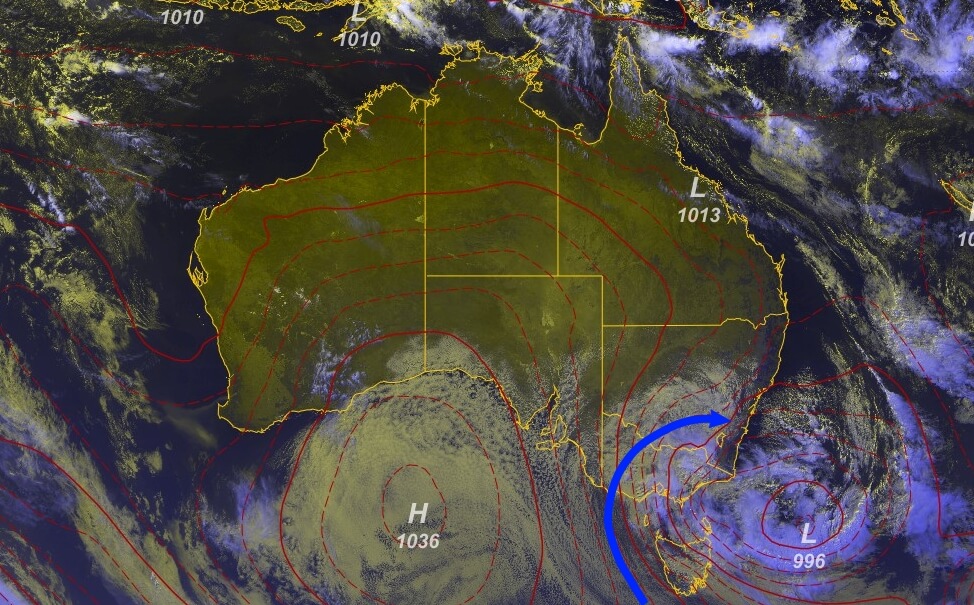

Der Golfstrom und die atlantische Umwälzzirkulation sind ein Teil des globalen Förderbands, einem weltumspannenden Strömungssystem, welches von den Dichteunterschieden des Wassers innerhalb der Weltmeere angetrieben wird. Die Salzkonzentration des Wassers spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie in Zusammenspiel mit der Temperatur die Dichte des Oberflächenwassers bestimmt. Allgemein ist kaltes und salzreiches Wasser schwerer als warmes und salzarmes Wasser, und neigt daher zum Absinken. Der Salzgehalt des Wassers wird durch die Bildung von Meereis erhöht, somit ist das Wasser in der Labrador- und Grönlandsee besonders salzig. Dies ist ein entscheidender Faktor um die atlantische Umwälzzirkulation und somit auch den Golfstrom anzutreiben.

Salzgehalt nimmt ab

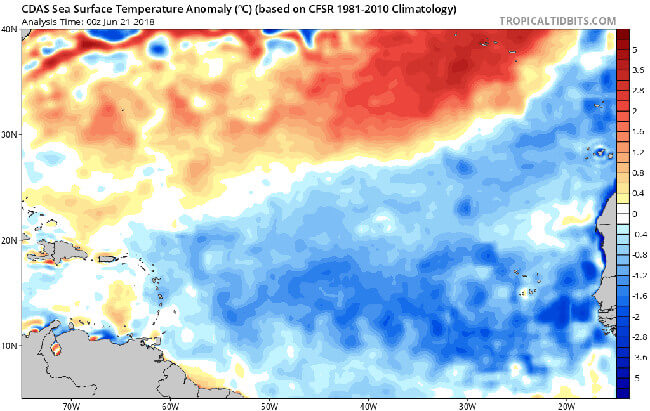

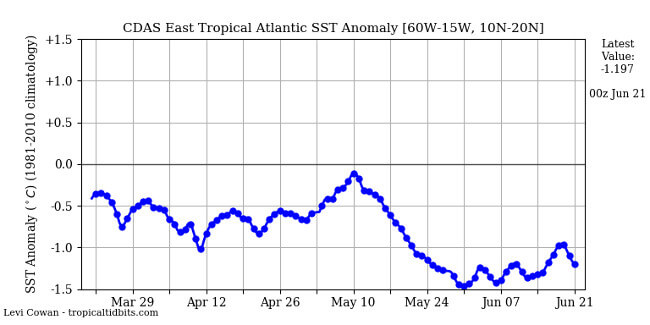

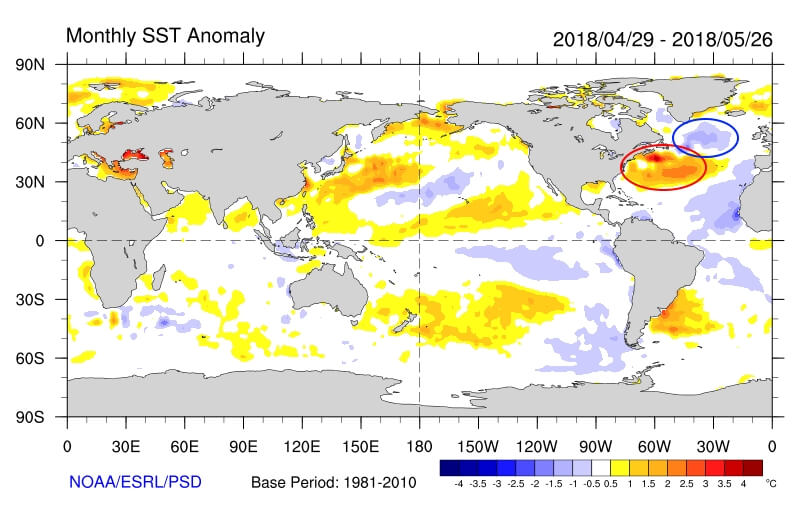

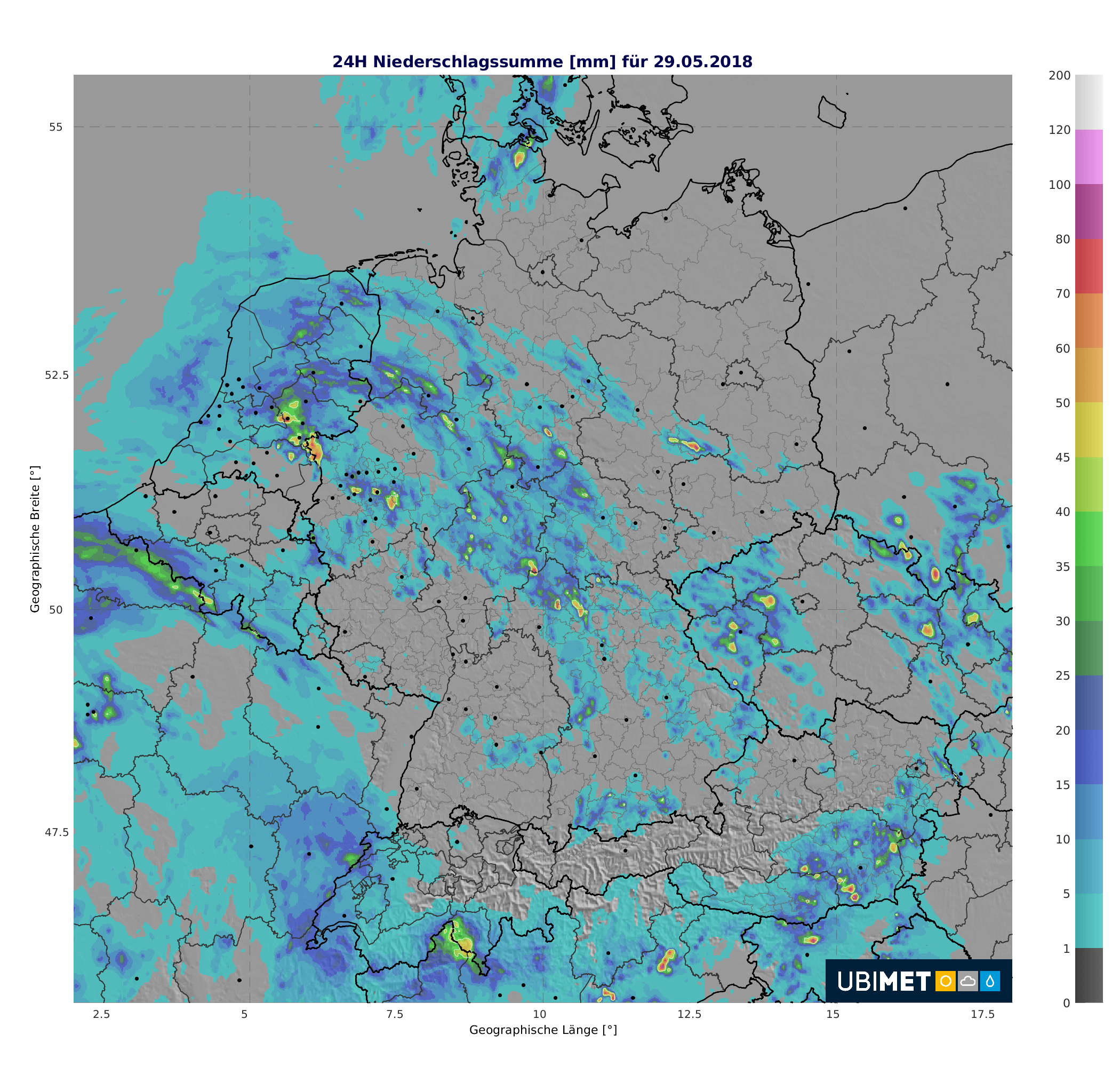

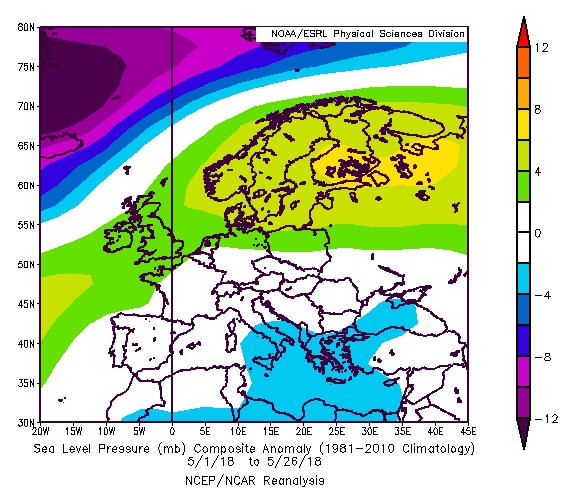

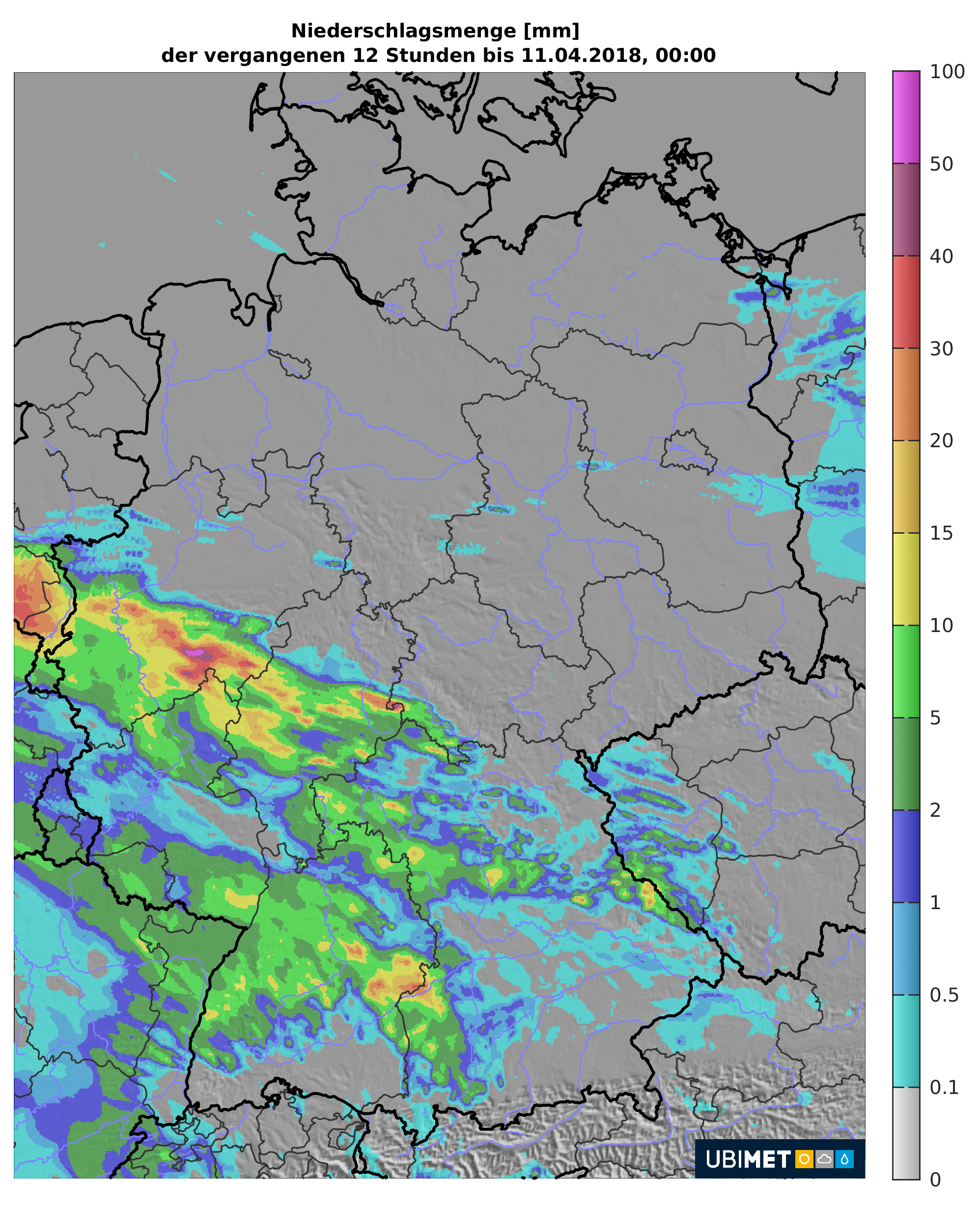

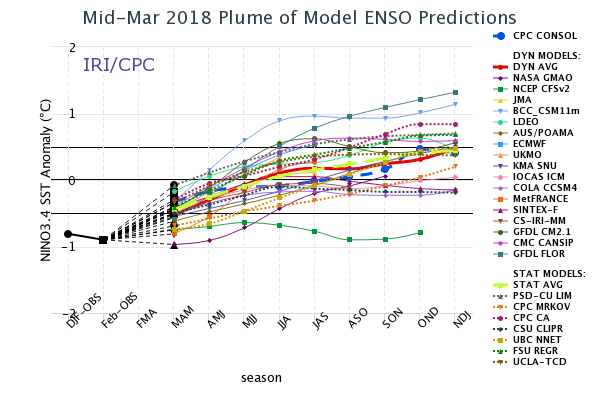

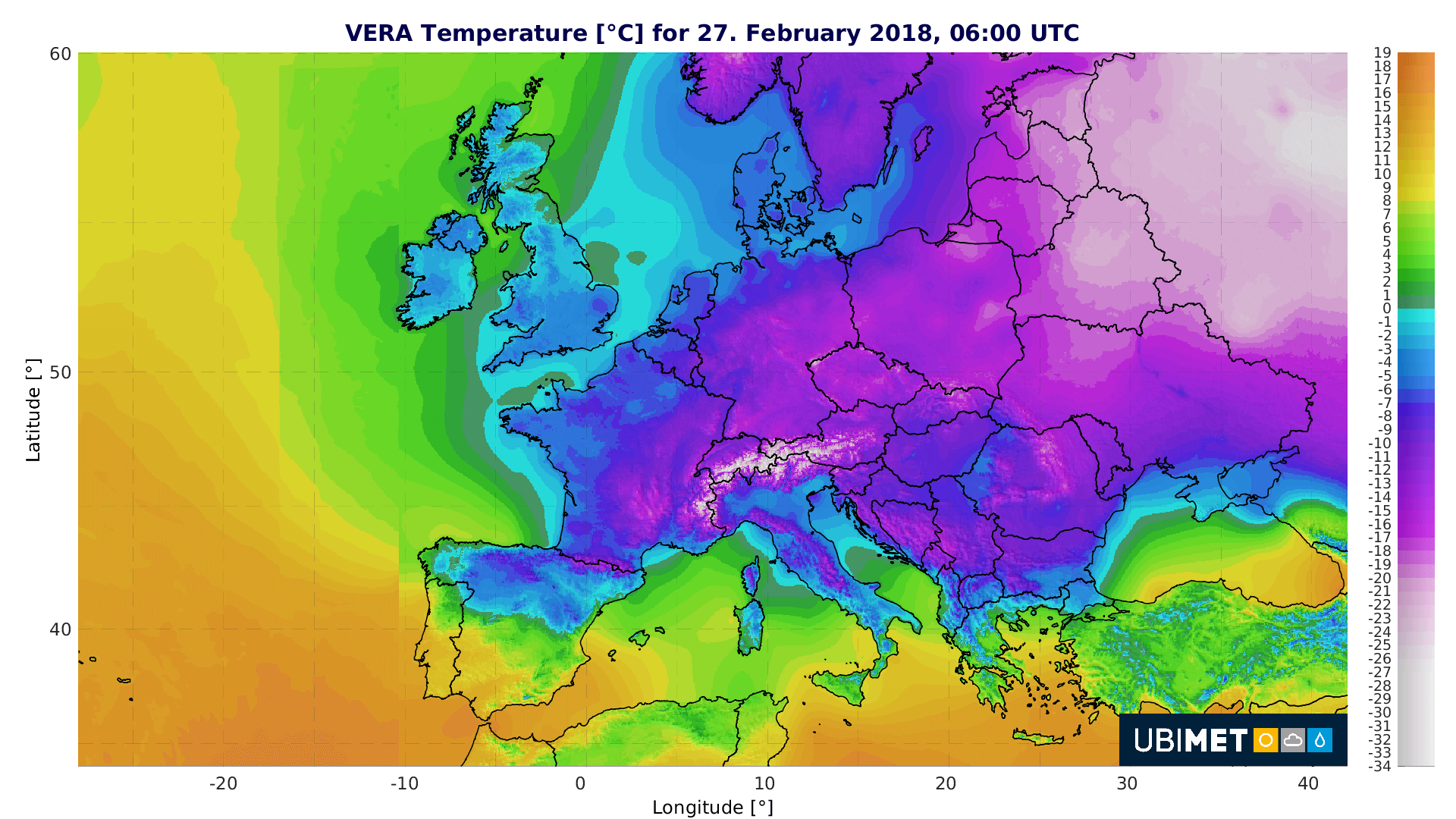

Durch die globale Erwärmung kommt es im subpolaren Nordatlantik zu einer ansteigenden Zufuhr von Süßwasser, einerseits durch zunehmende Niederschlagsmengen, andererseits durch das Schmelzen des Grönland- und Polareises. Der abnehmende Salzgehalt erschwert in diesen Regionen das Absinken des Wassers und beeinträchtigt somit die gesamte atlantische Umwälzzirkulation. Um diese Abschwächung nachzuweisen, wurden in einer Studie vom Potsdamer-Institut für Klimafolgenforschung im Jahre 2018 die verfügbaren Messdatensätze der Meerestemperaturen seit dem 19. Jahrhundert mit einer Simulationsrechnung eines hochaufgelösten Klimamodells verglichen.

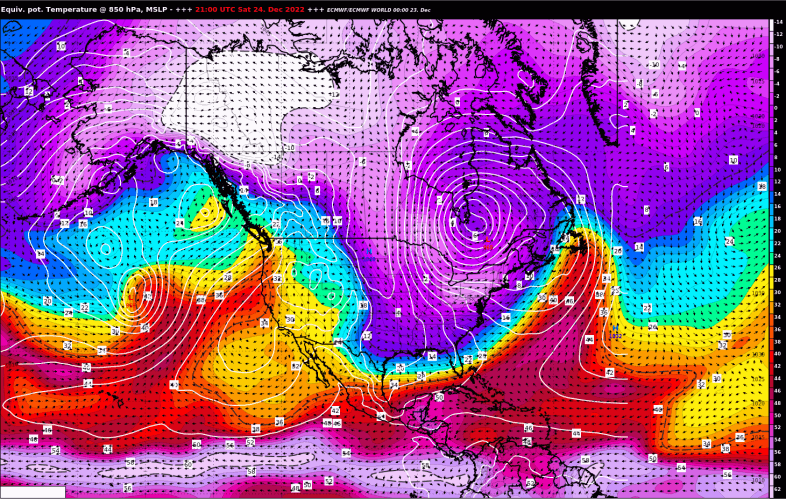

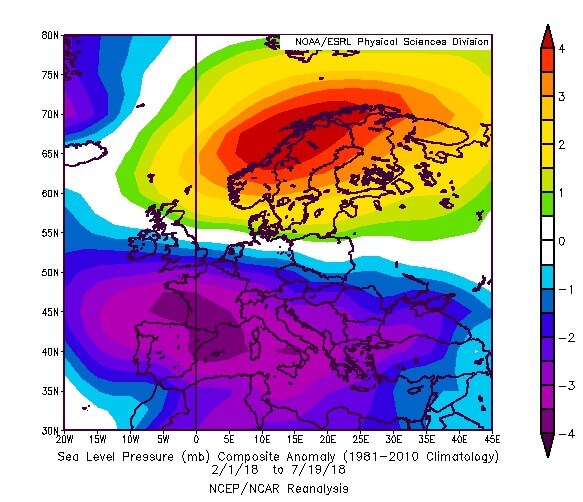

Die Ergebnisse zeigen eine Abkühlung des subpolaren Atlantiks südlich von Grönland und eine Erwärmung entlang der amerikanischen Ostküste, was laut den Forschern auf eine Abschwächung sowie Verschiebung des Golfstrom in Richtung Küste zurückzuführen ist. Die Änderung der Wassertemperaturen zeigt zudem, dass sich der Golfstrom seit Mitte des 20. Jahrhunderts um etwa 15% abgeschwächt hat. In einer weiteren neuen Studie wurden Bohrkerne von Sedimenten am Meeresgrund analysiert (paläoklimatischen Proxydaten) . Die Messgenauigkeit ist zwar geringer, dafür ermöglicht dies aber Rückschlüsse über einen wesentlich größeren Zeitraum von etwa 1.600 Jahren zu ziehen. Die analysierten Daten dieser Studie ergeben, dass der Golfstrom in den letzten 150 Jahren wesentlich schwächer geworden ist im Vergleich zu den vorherigen 1.500 Jahren.

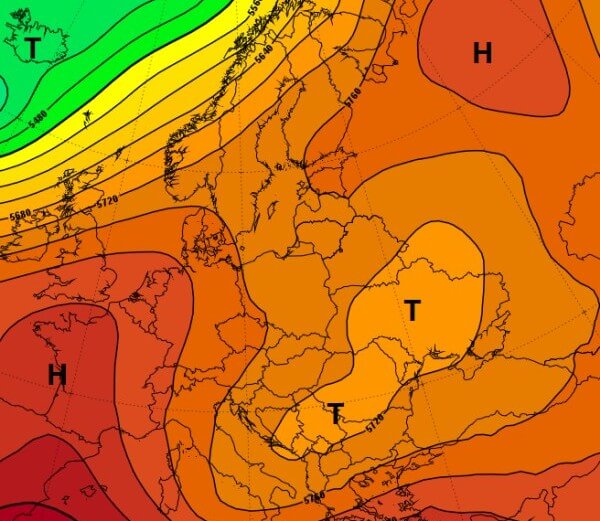

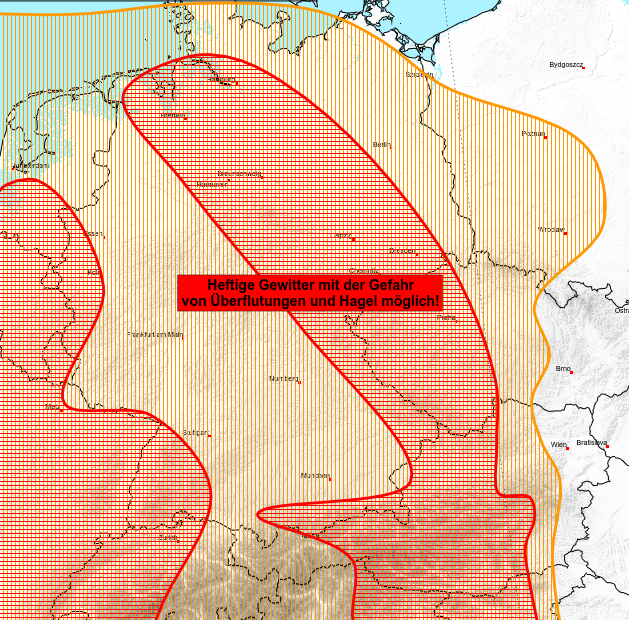

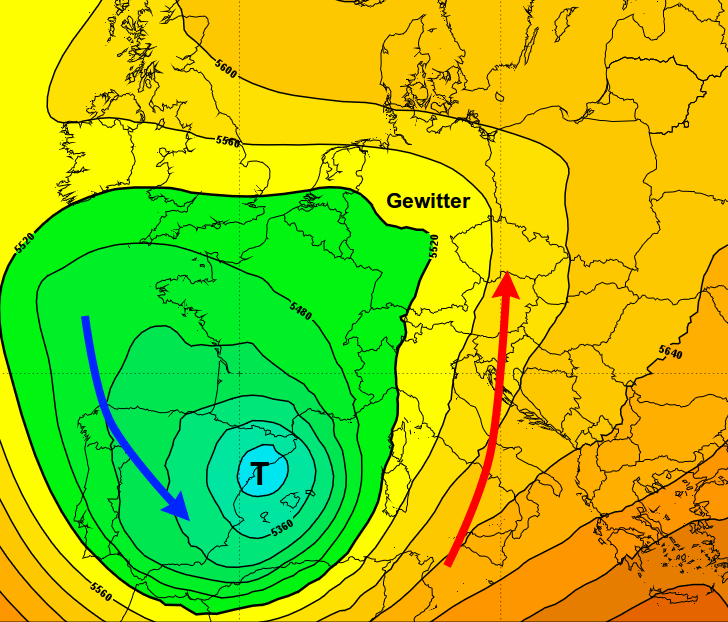

Kurzfristige Folgen für Europa

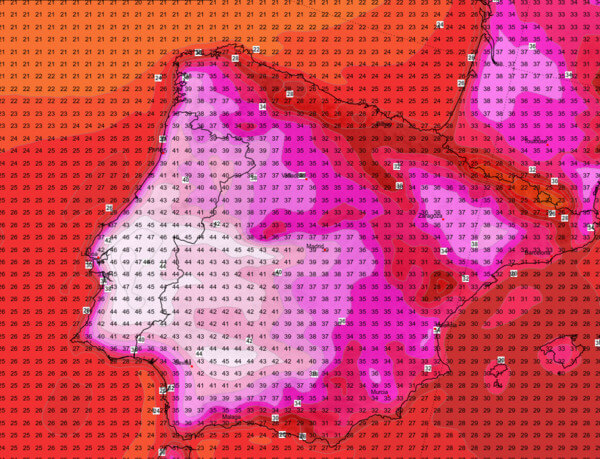

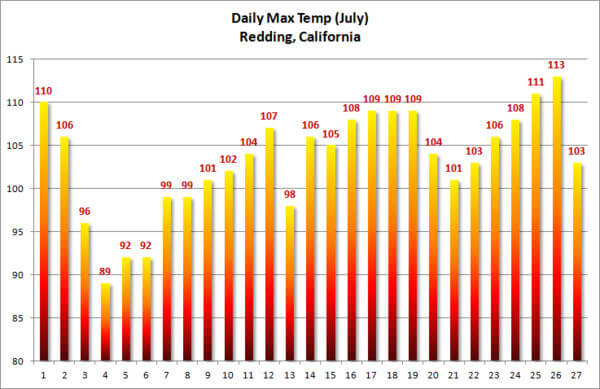

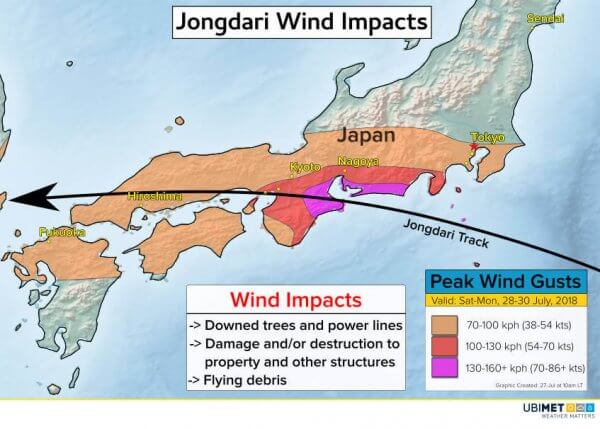

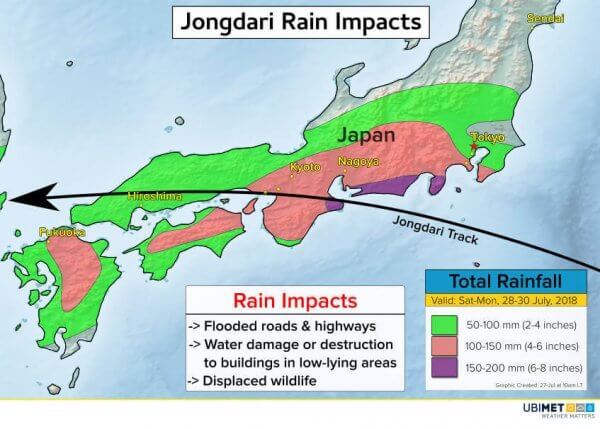

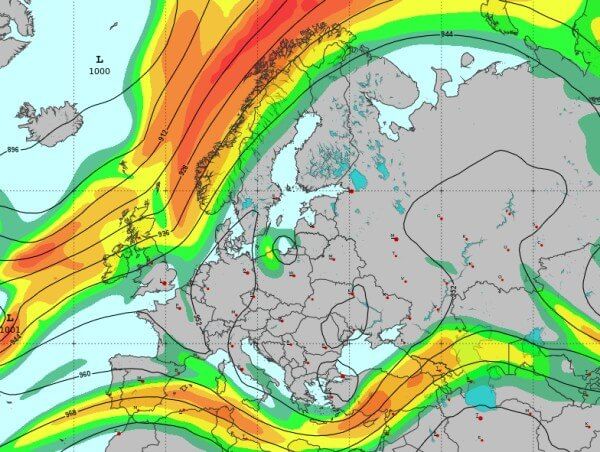

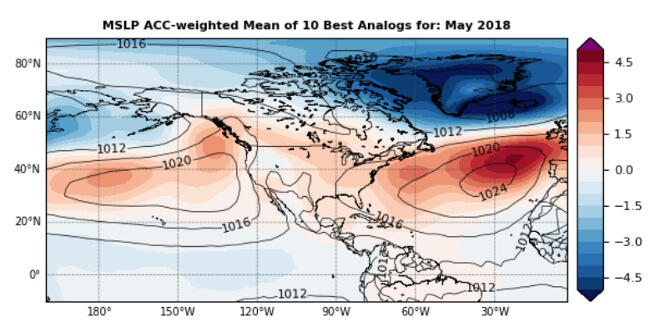

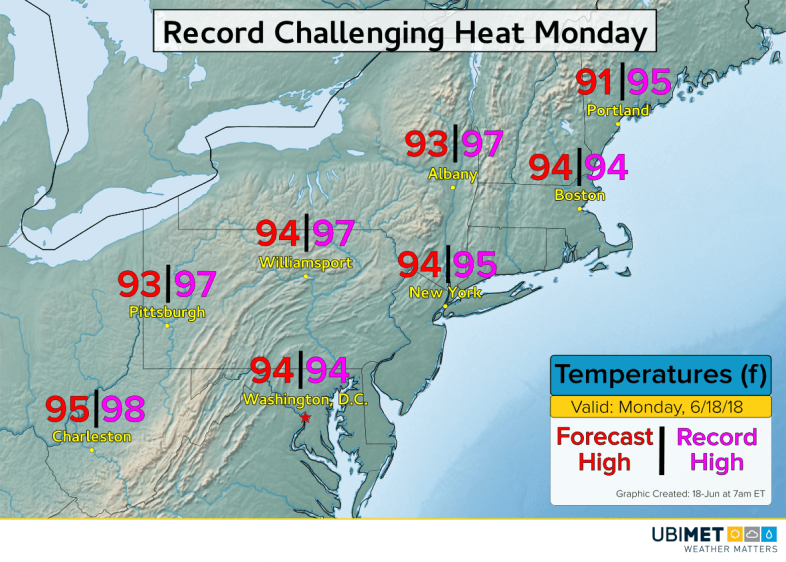

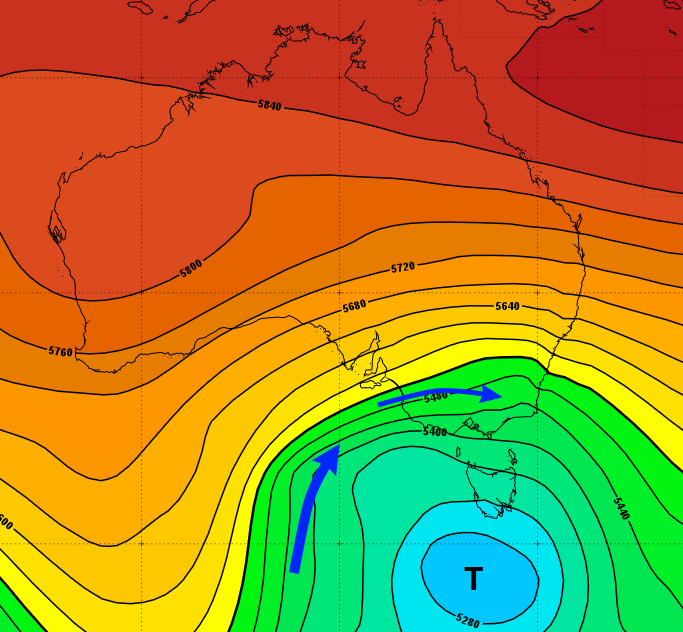

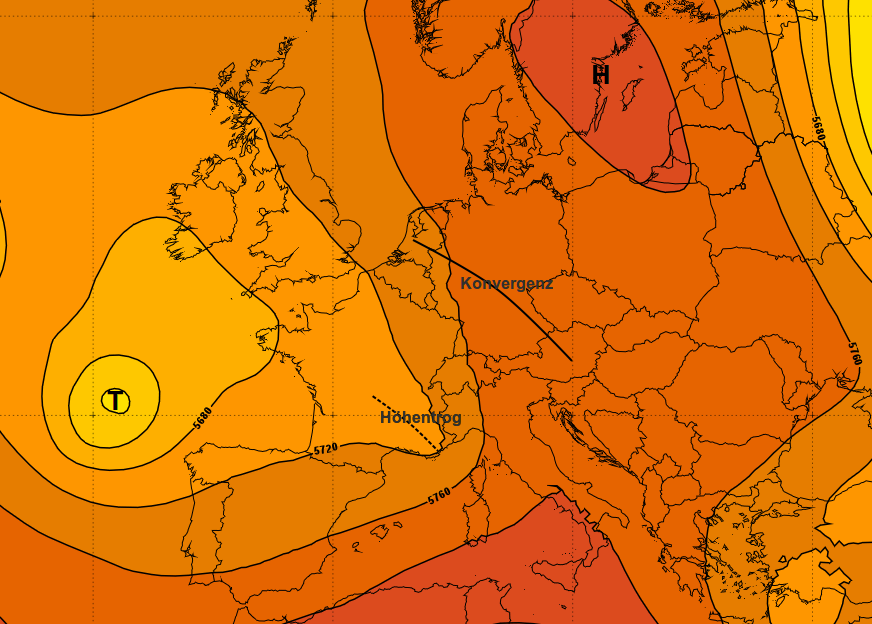

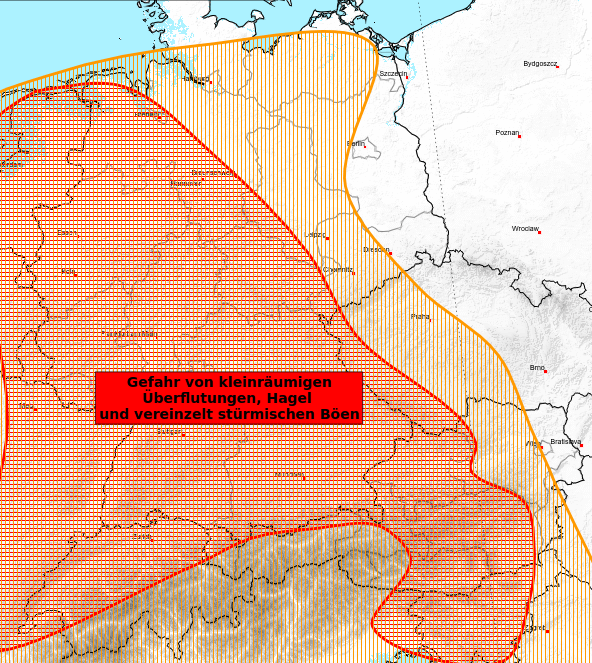

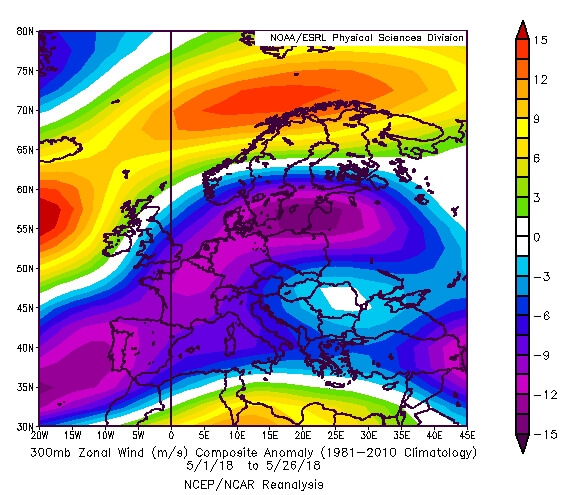

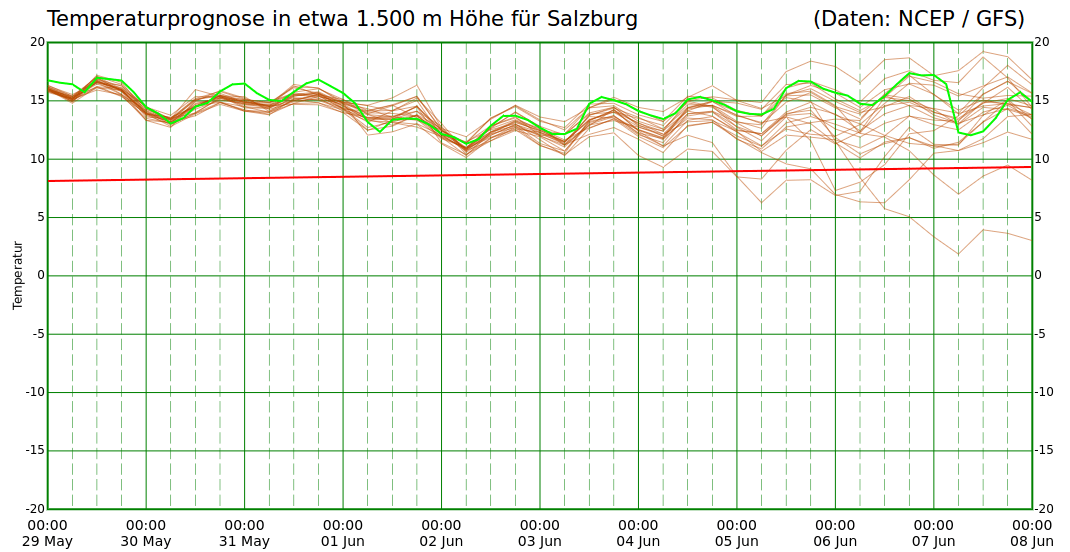

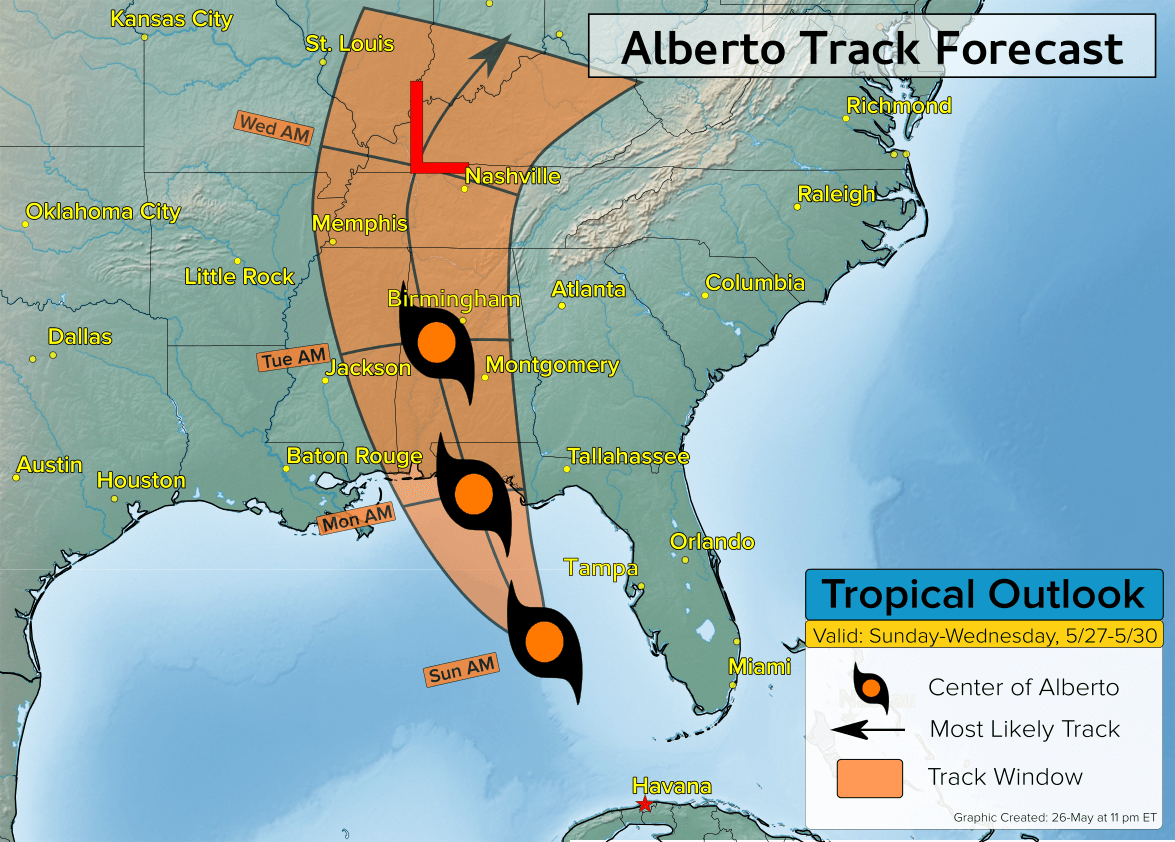

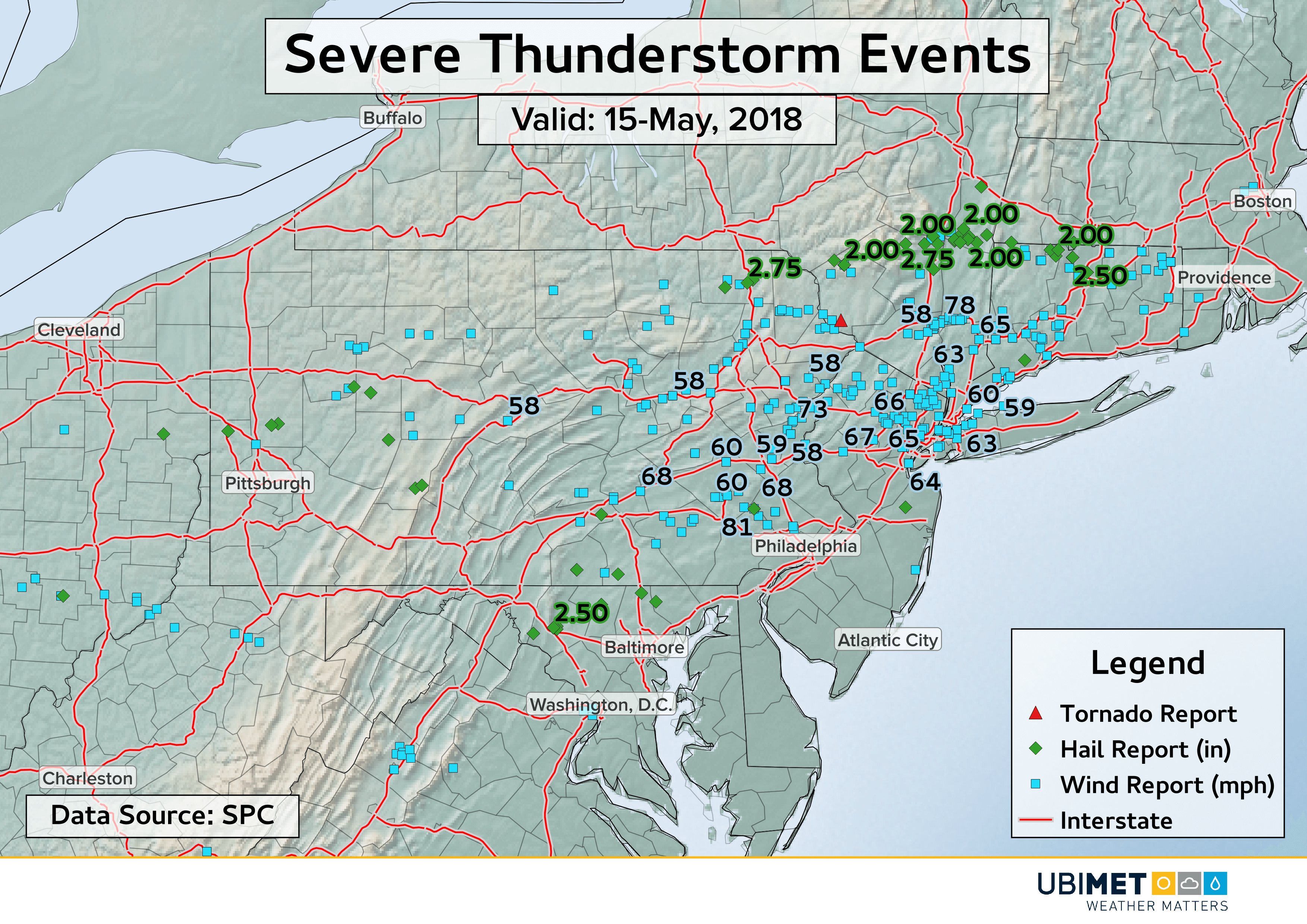

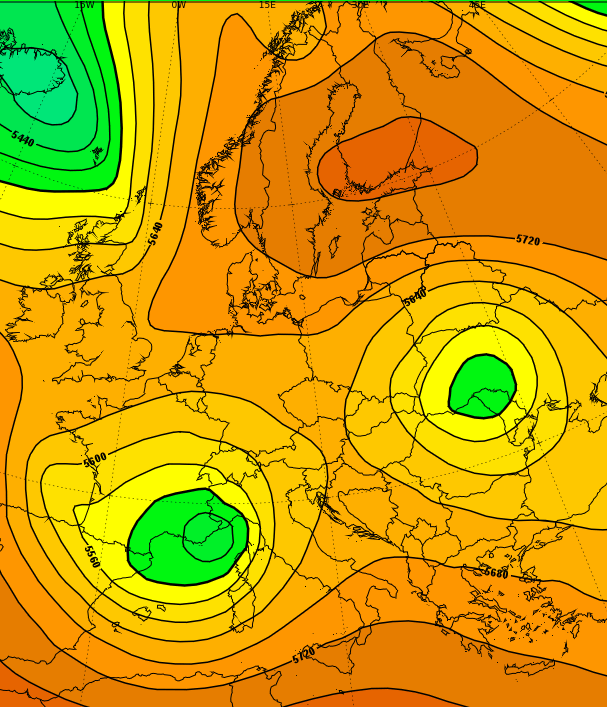

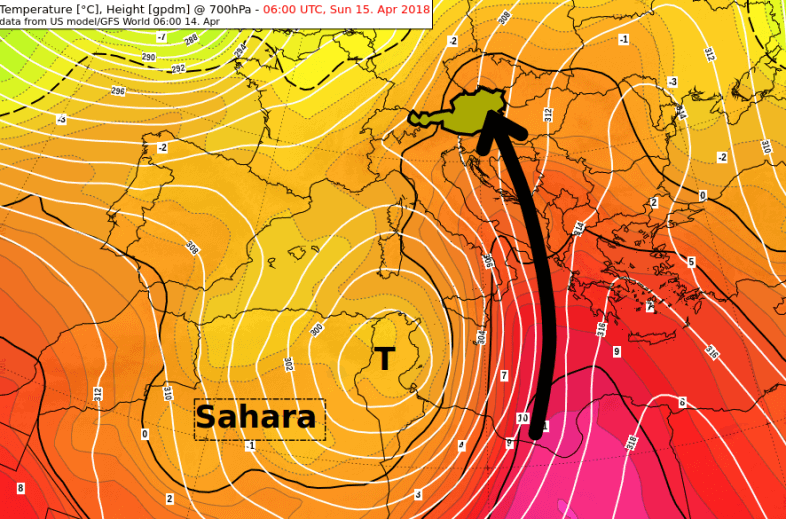

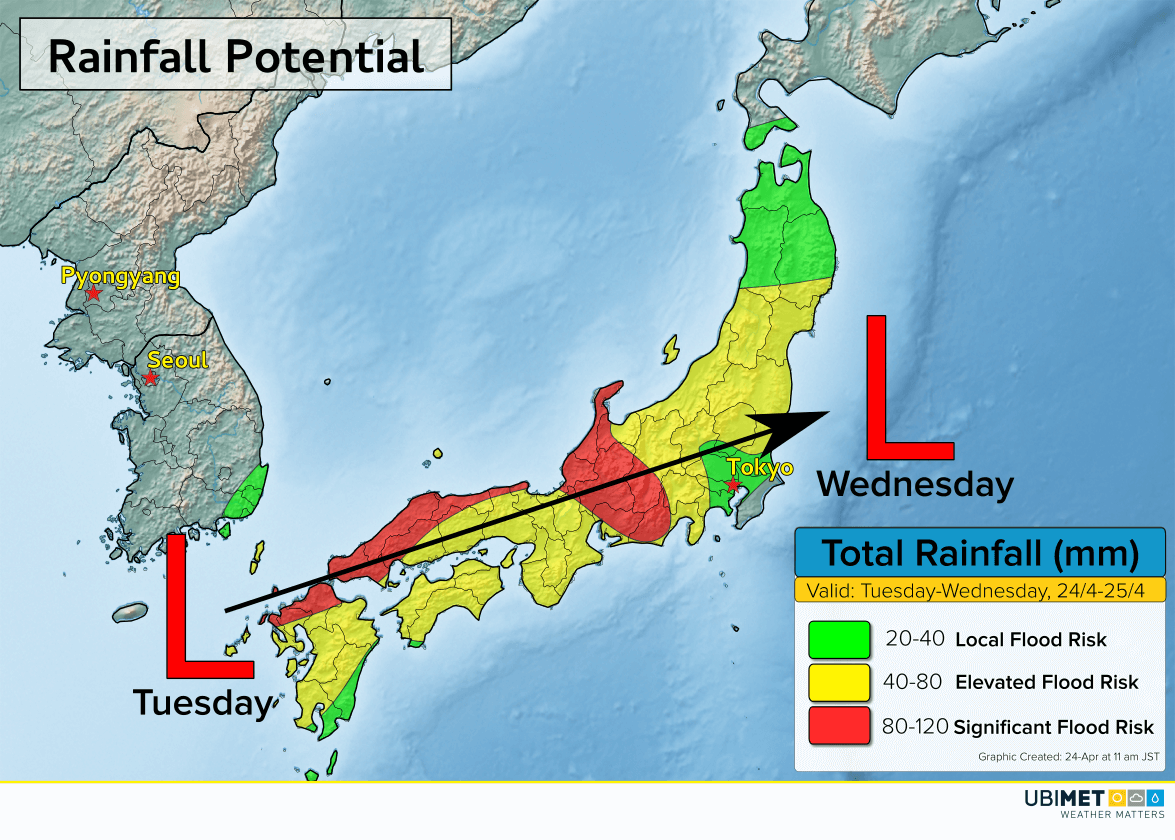

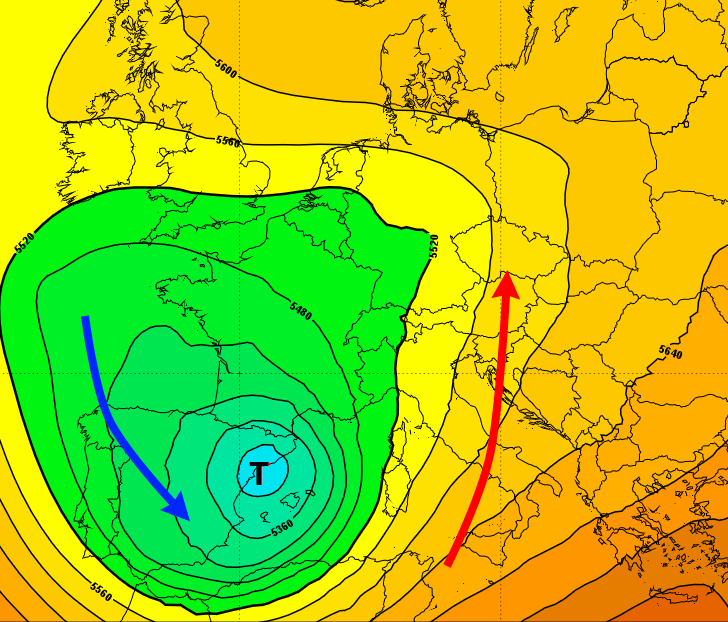

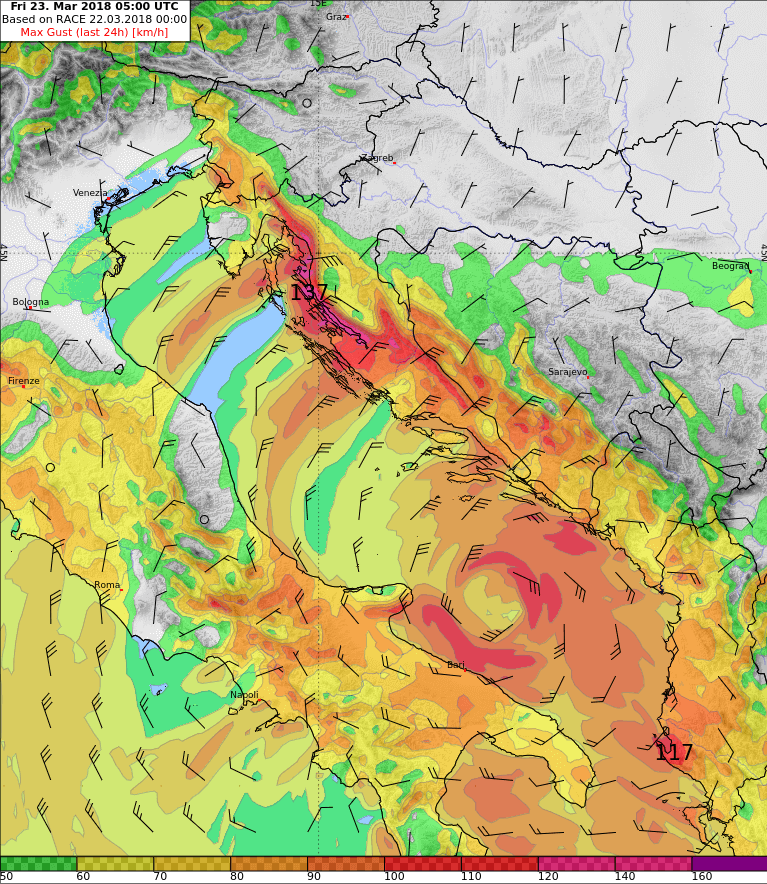

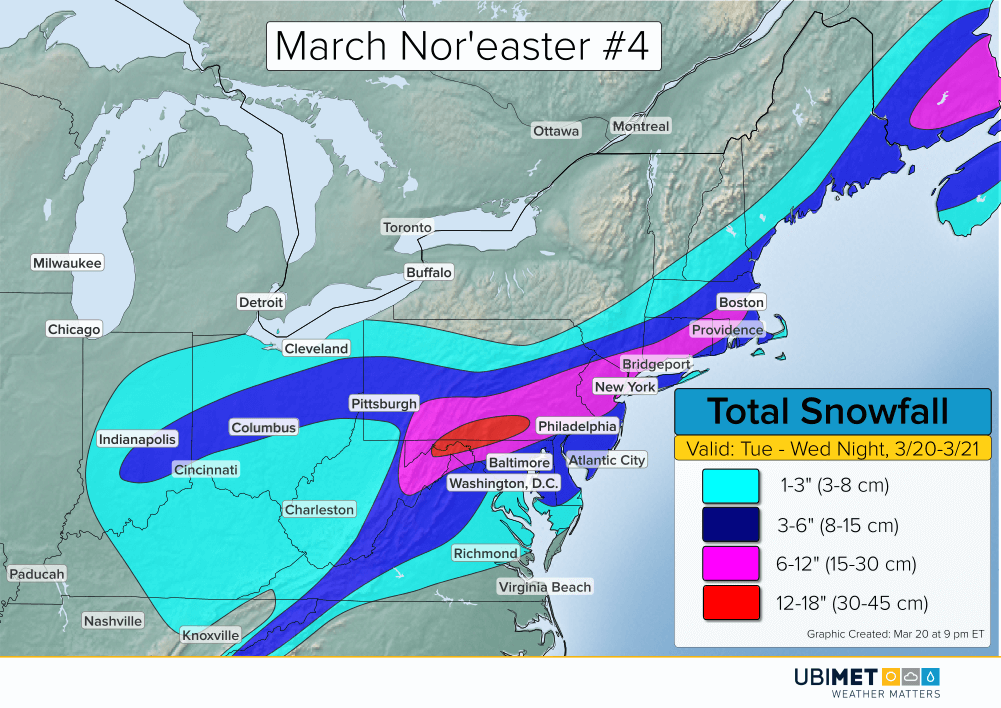

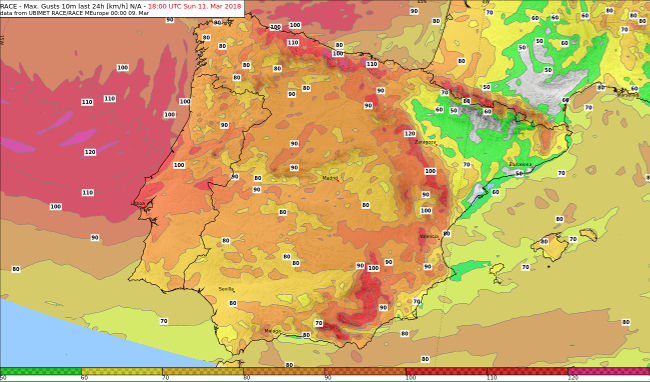

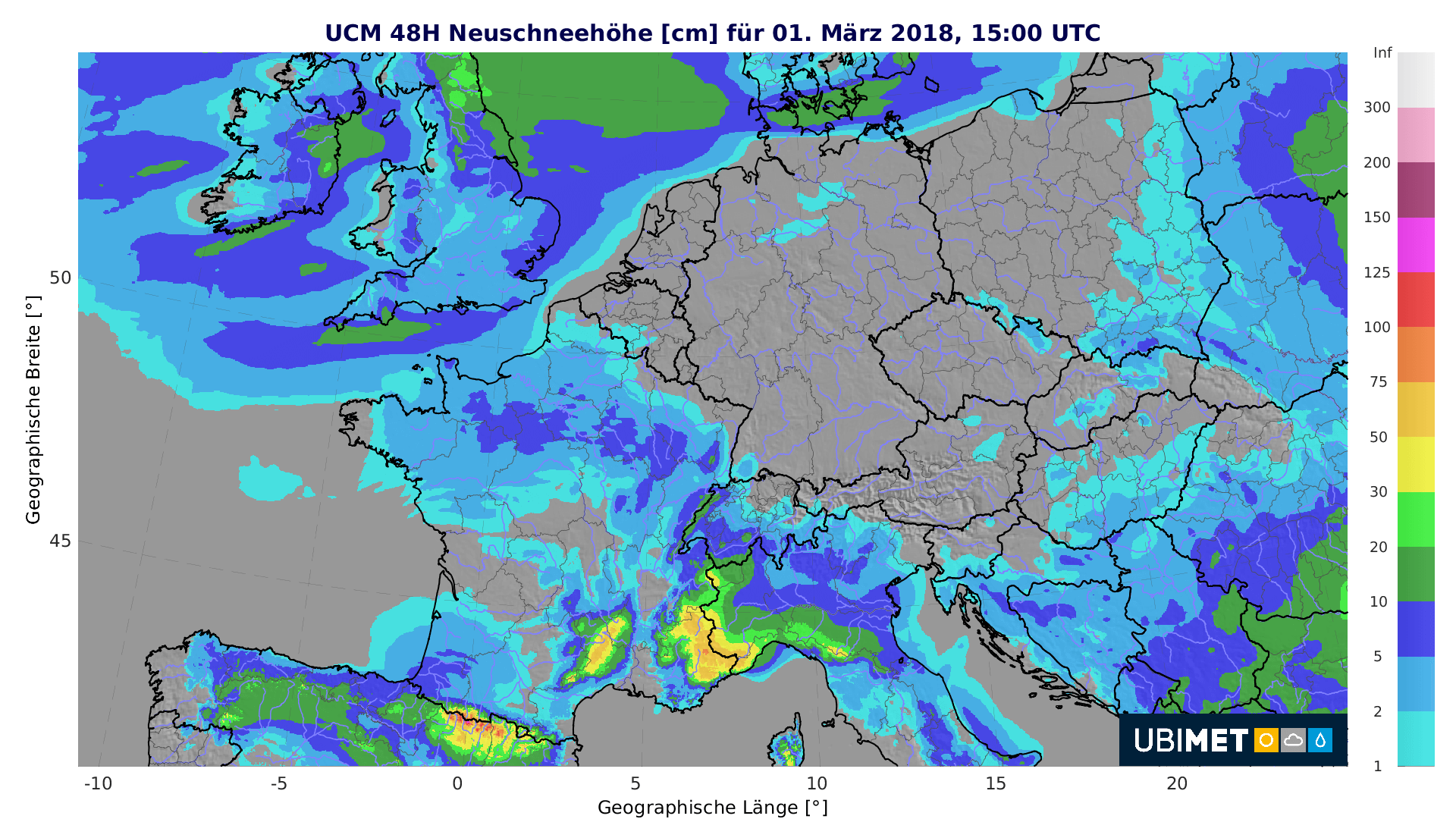

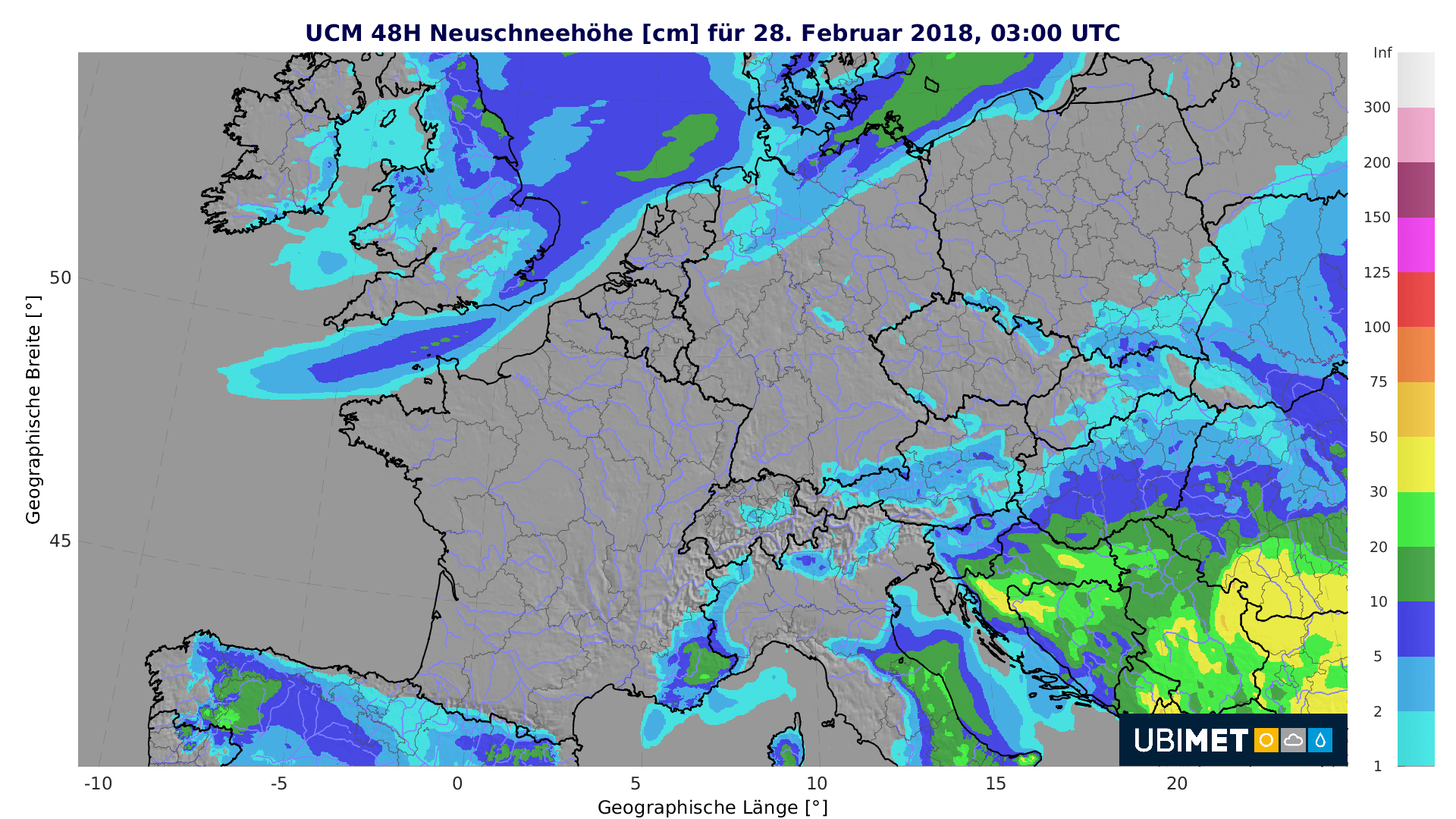

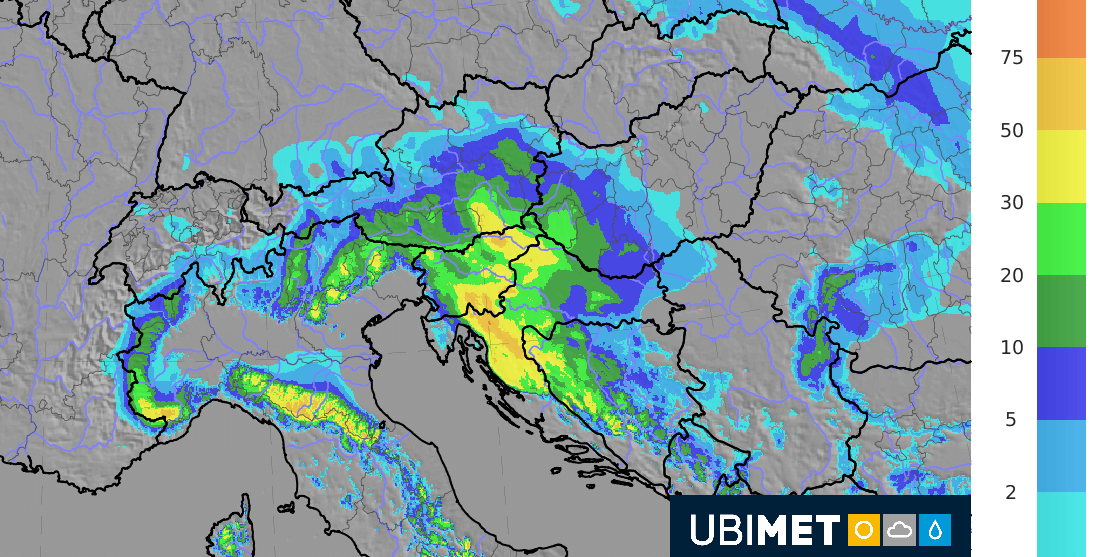

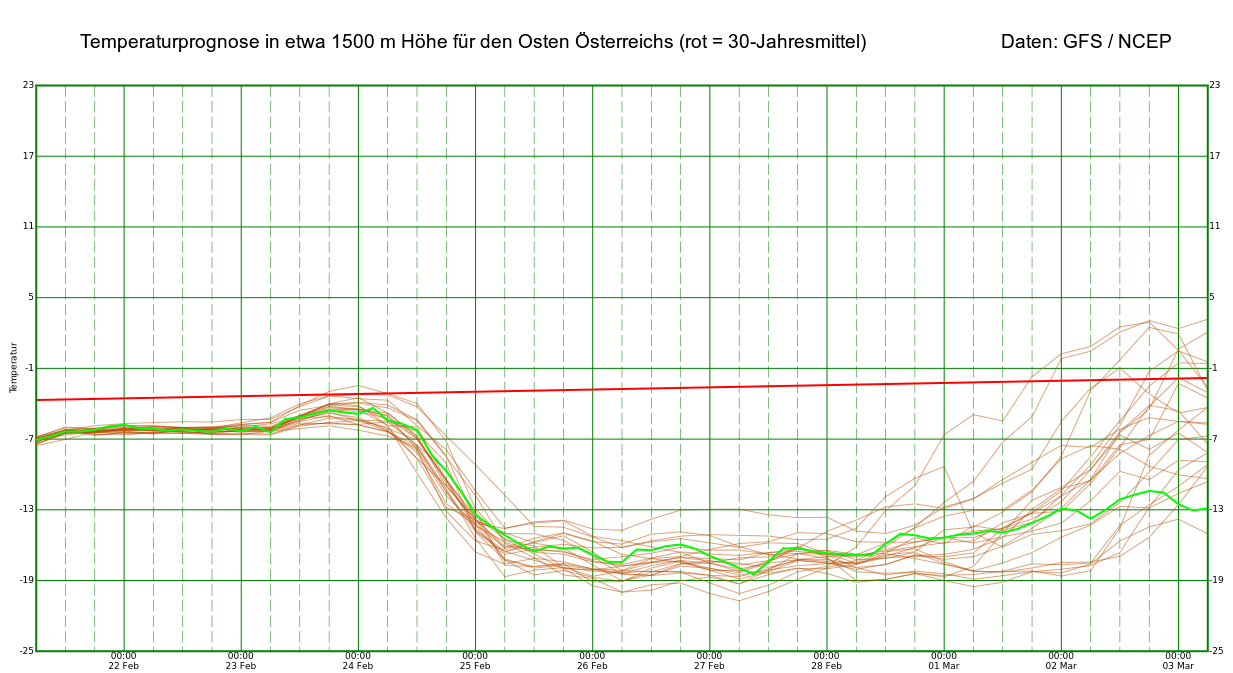

Die Auswirkungen des sich abschwächenden Golfstroms betreffen derzeit in erster Linie die Wassertemperaturen im Nordatlantik. Diese spielen allerdings eine wesentliche Rolle für die großräumige Luftdruckverteilung und somit auch für die allgemeine atmosphärische Zirkulation über Europa. So deuten die Ergebnisse einer weiteren Studie darauf hin, dass die veränderte Luftdruckverteilung derzeit im Sommer Hitzewellen in Europa begünstigt, wie es etwa auch im Jahr 2015 der Fall war. Damals war der subpolare Atlantik so kalt wie noch nie zuvor seit Messbeginn und in Mitteleuropa gab es einen der bislang heißesten Sommer der Messgeschichte. Andere Forscher vermuten zudem, dass Winterstürme in Europa häufiger werden könnten.

Update 2021: Stabilitätsverlust

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Atlantische Umwälzströmung in der Erdgeschichte neben dem aktuellen starken Zustand auch einen wesentlich schwächeren Zustand eingenommen hat. Der Übergang zwischen diesen beiden Zuständen dürfte allerdings abrupt verlaufen, man spricht auch von einem Kipppunkt. Das Szenario einer bevorstehenden, abrupten Abschwächung der AMOC galt bislang als eher unwahrscheinlich, eine neue Studie kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass die Abschwächung der AMOC während des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich mit einem Stabilitätsverlust verbunden sei. Das würde bedeuten, dass wir uns bereits einer kritischen Schwelle annähern, hinter der das Zirkulationssystem zusammenbricht. Eine Änderung in den schwachen Zirkulationsmodus würde langfristig weltweit schwerwiegende Folgen haben, das Klima in manchen Regionen würde regelrecht auf den Kopf gestellt werden.

Weiterführende Links:

- Artikel in Nature

- Artikel von S. Rahmstorf (PIK)

- Artikel auf The Guardian

- Neue Studie: Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course

Anmerkung: Dieser Artikel wurde im April 2018 veröffentlicht und im August 2021 sowie im Februar 2024 erweitert.