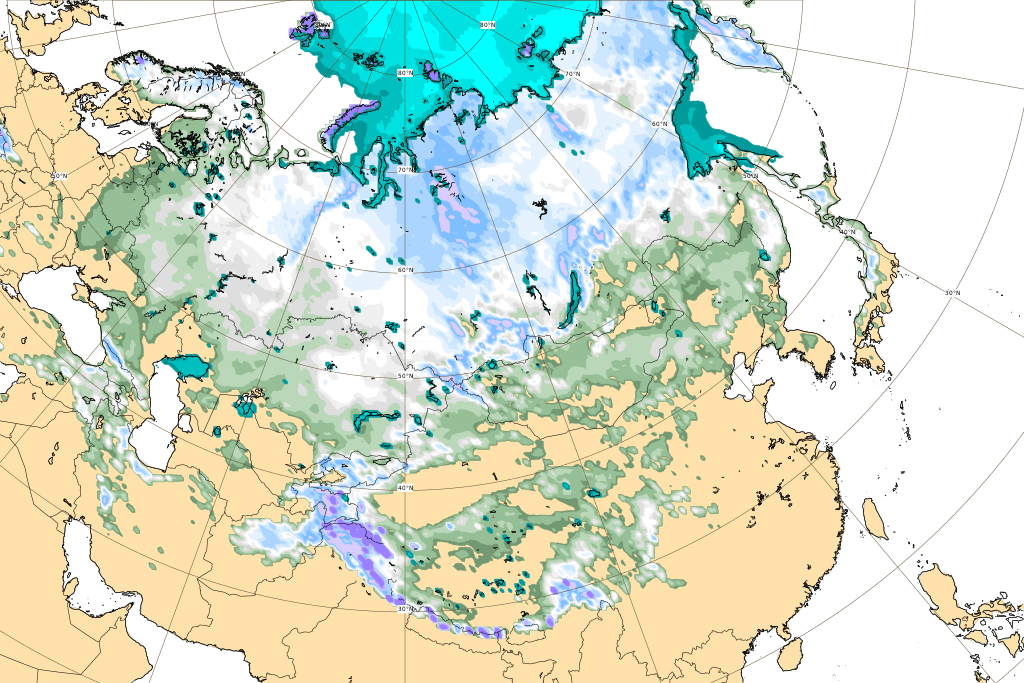

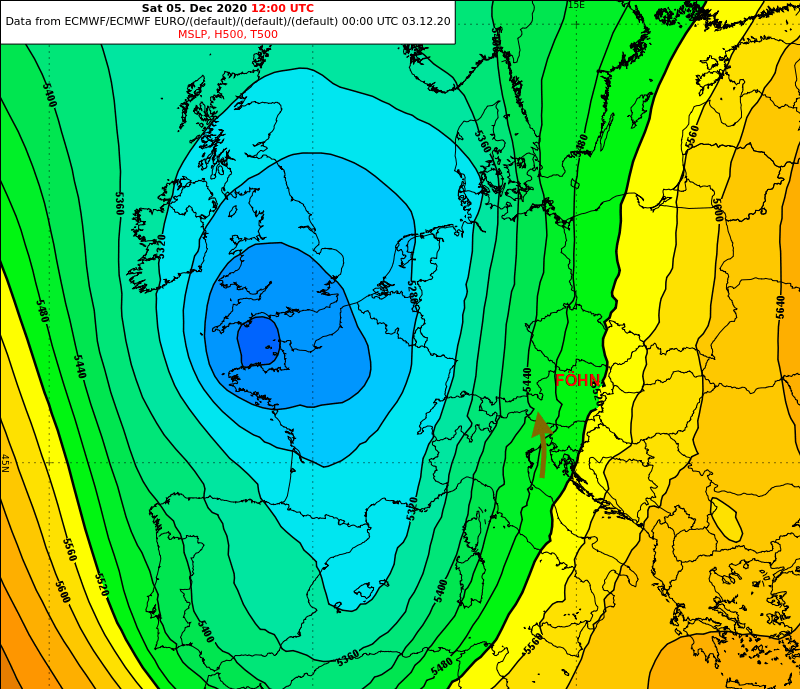

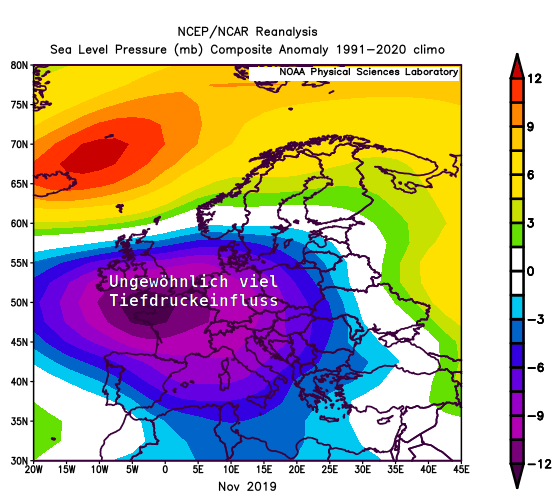

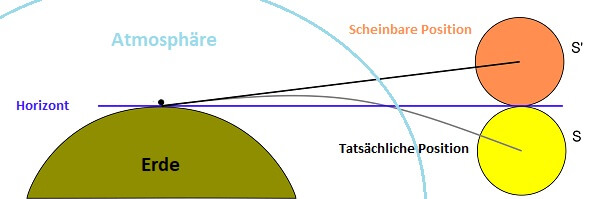

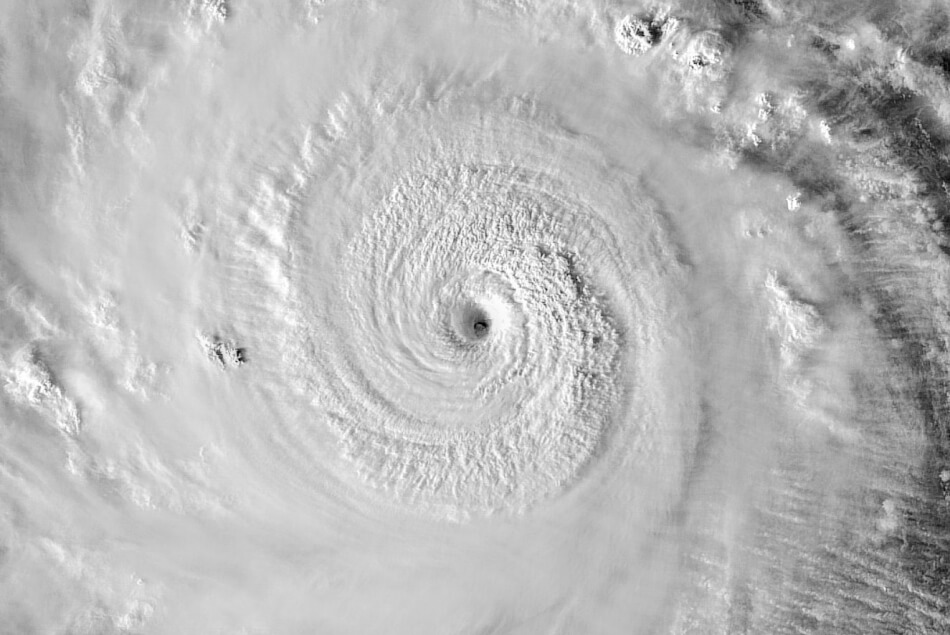

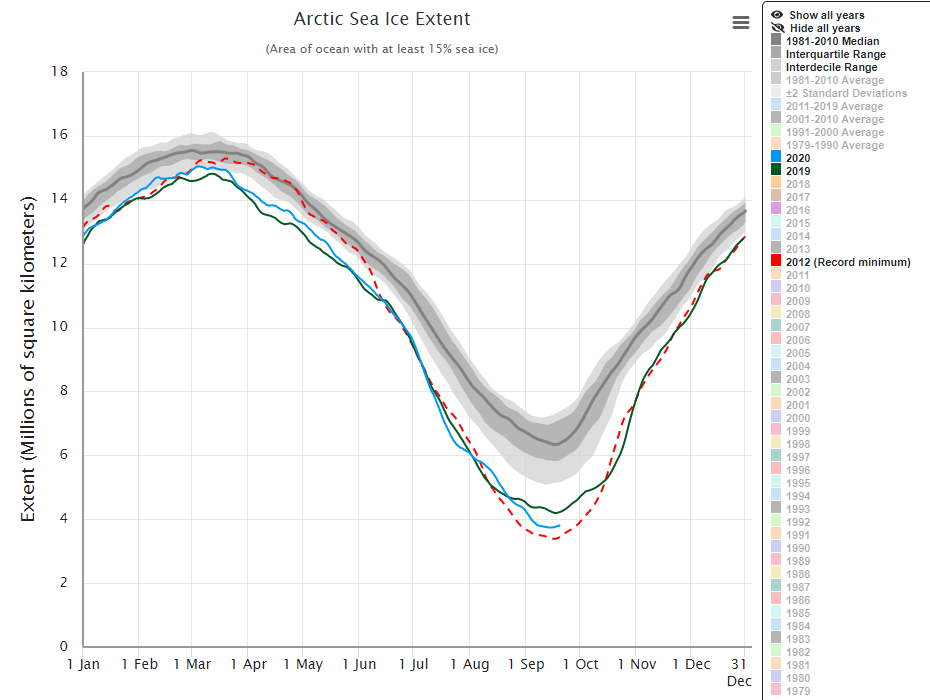

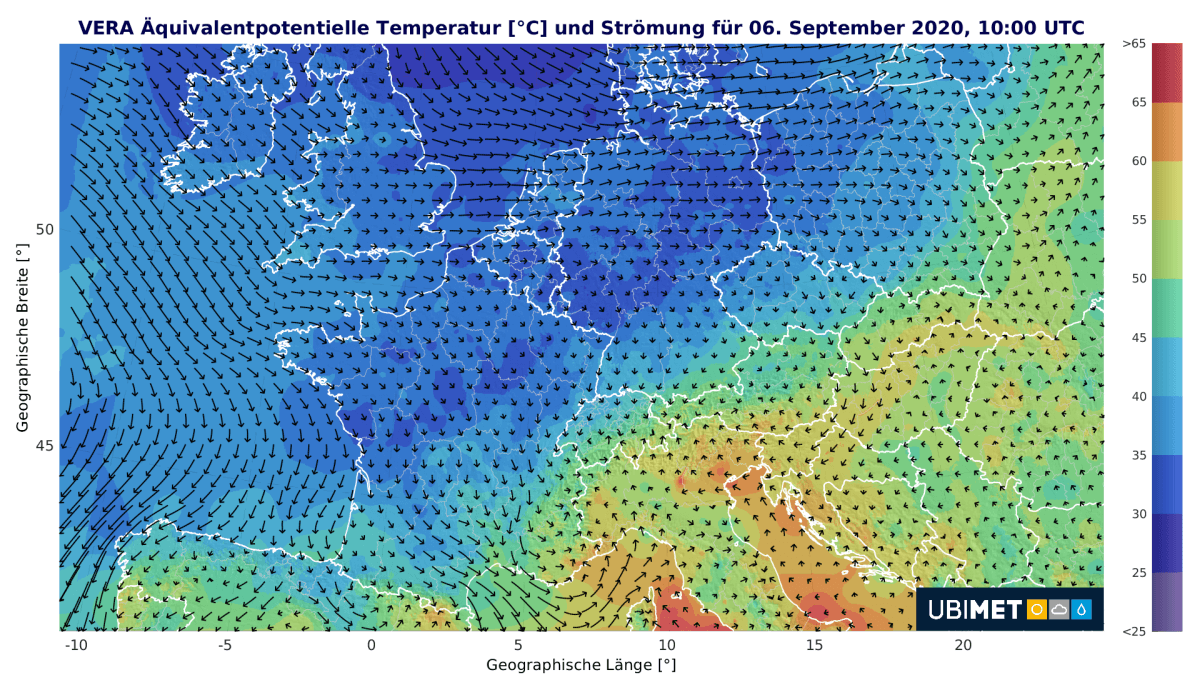

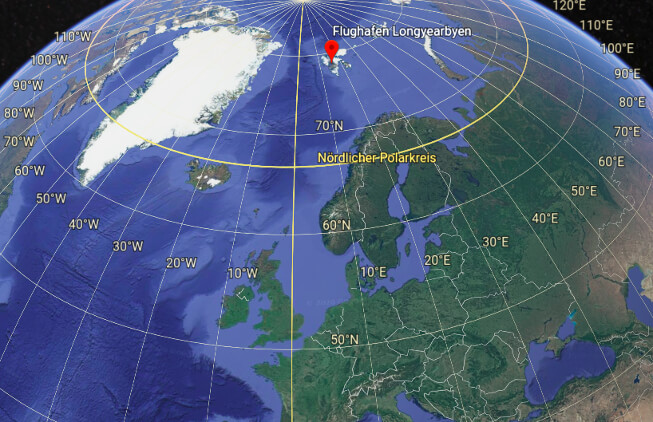

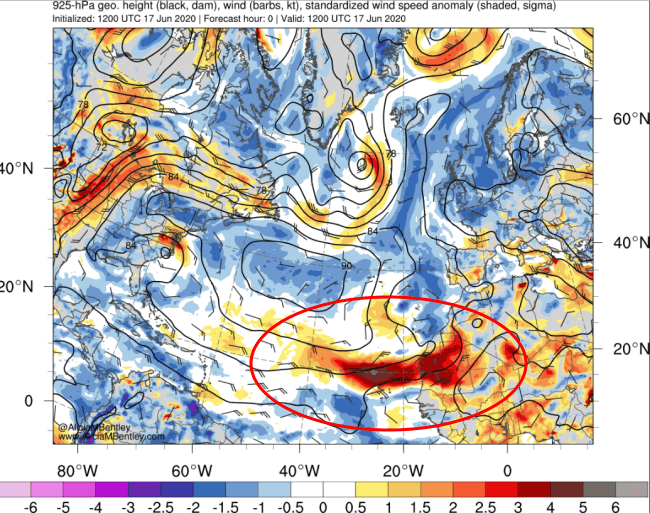

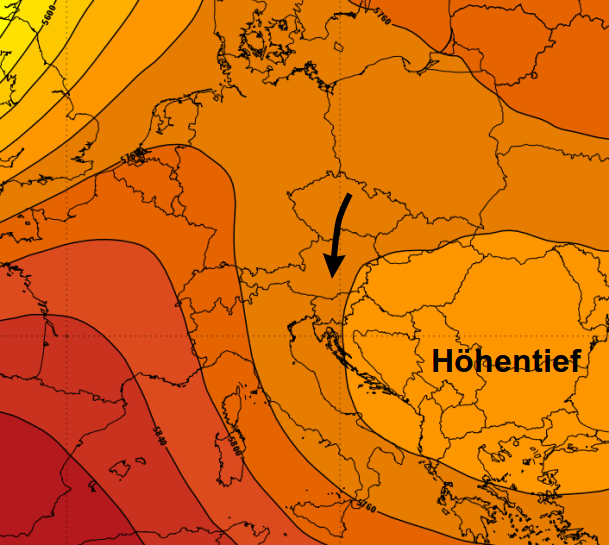

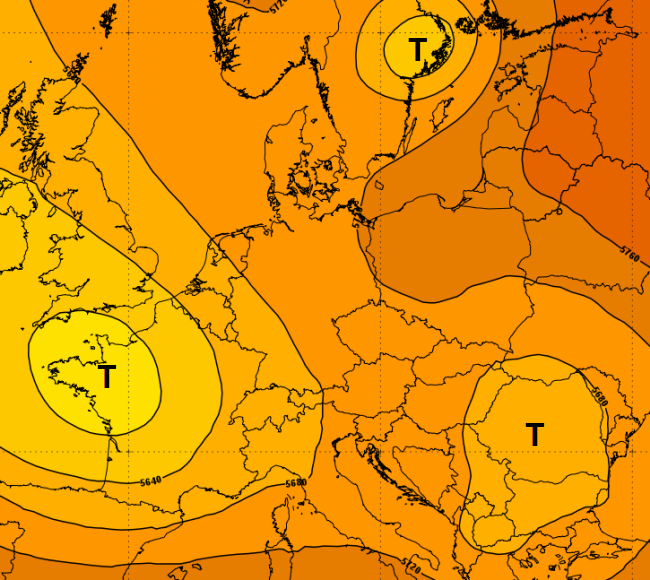

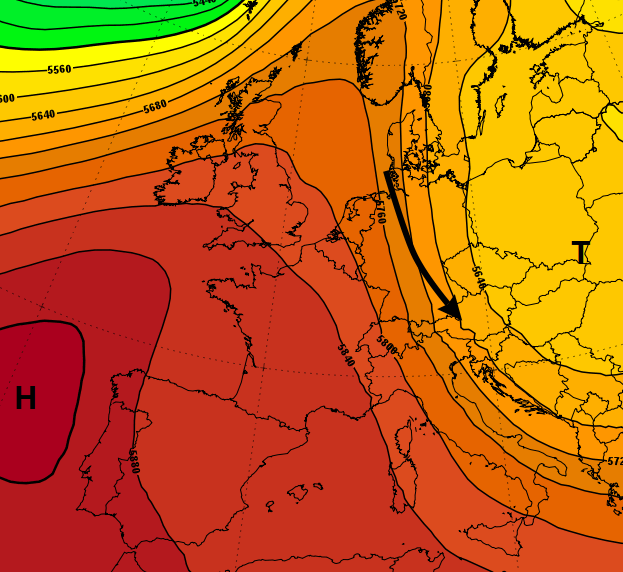

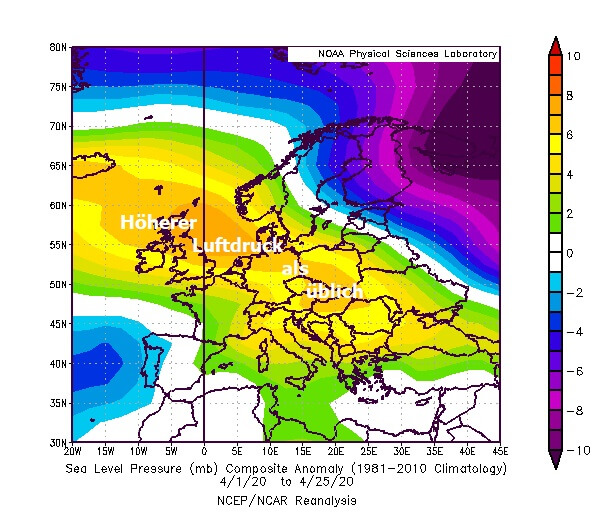

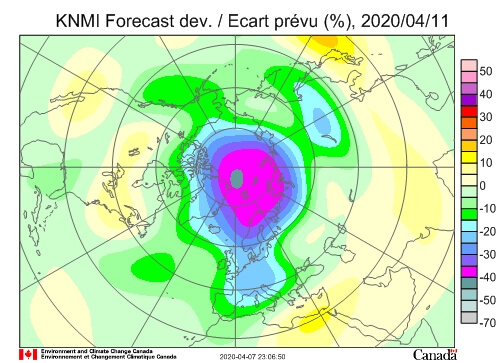

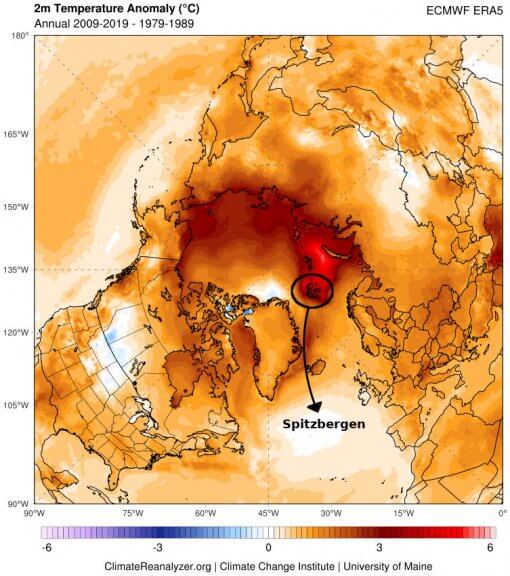

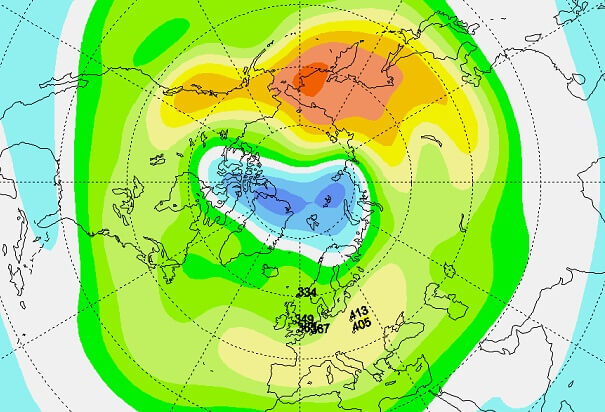

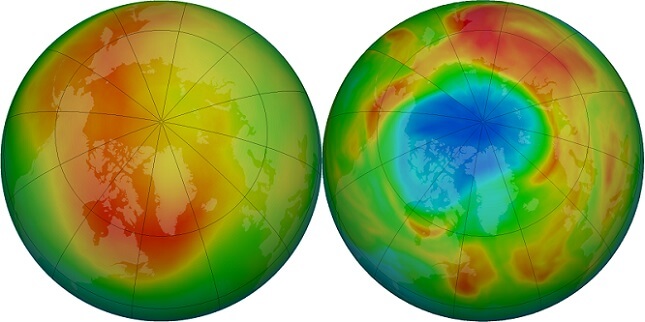

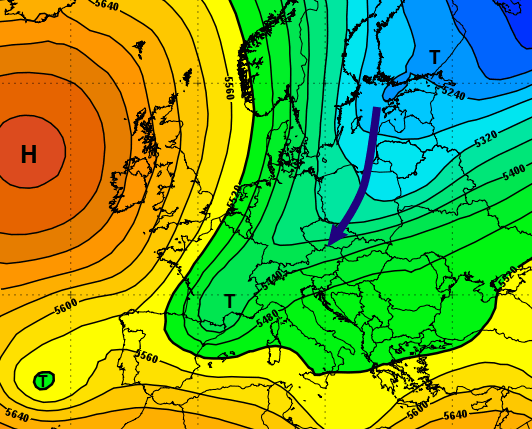

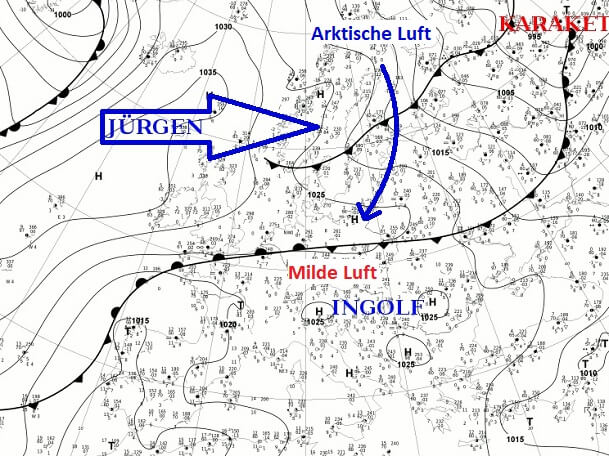

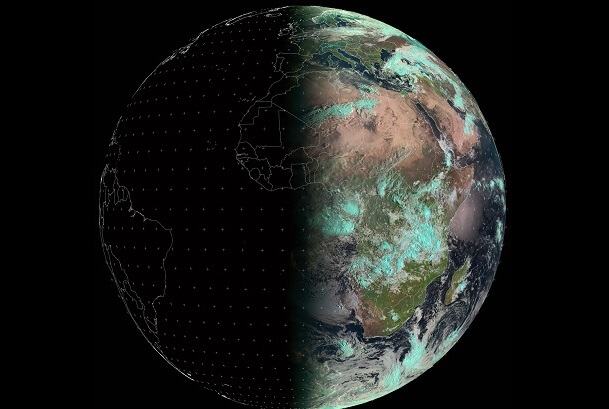

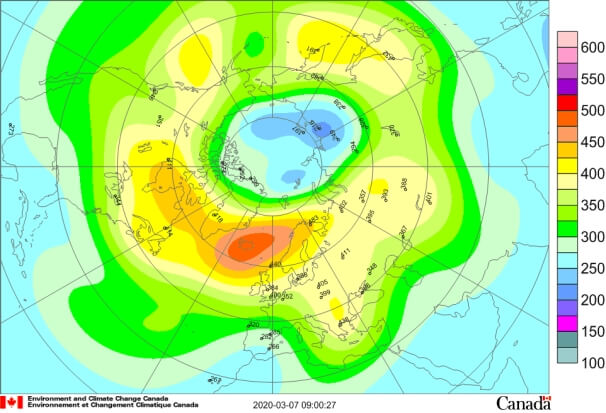

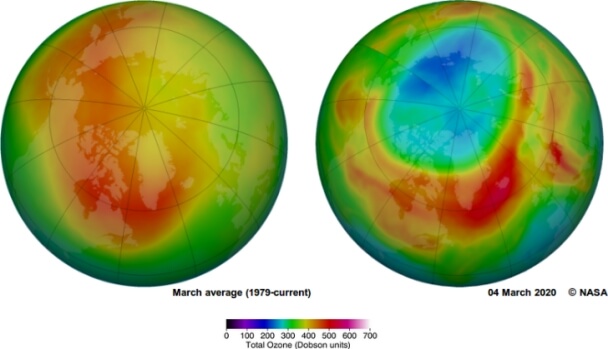

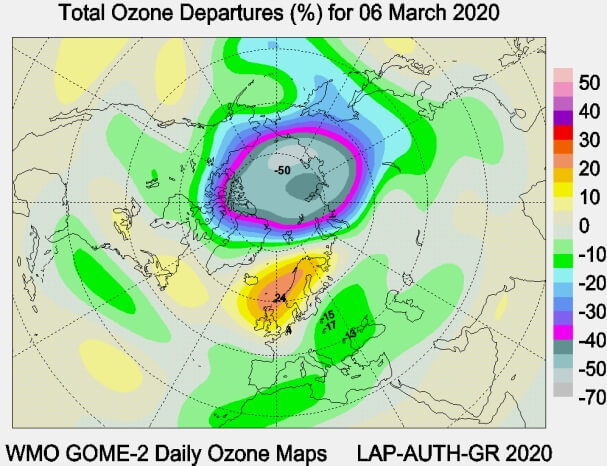

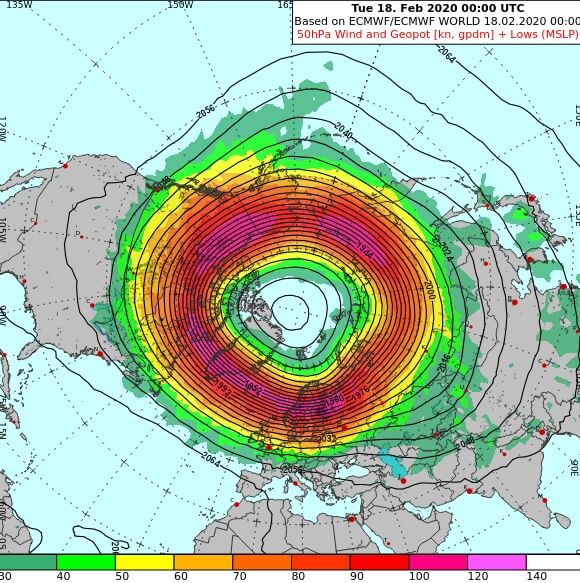

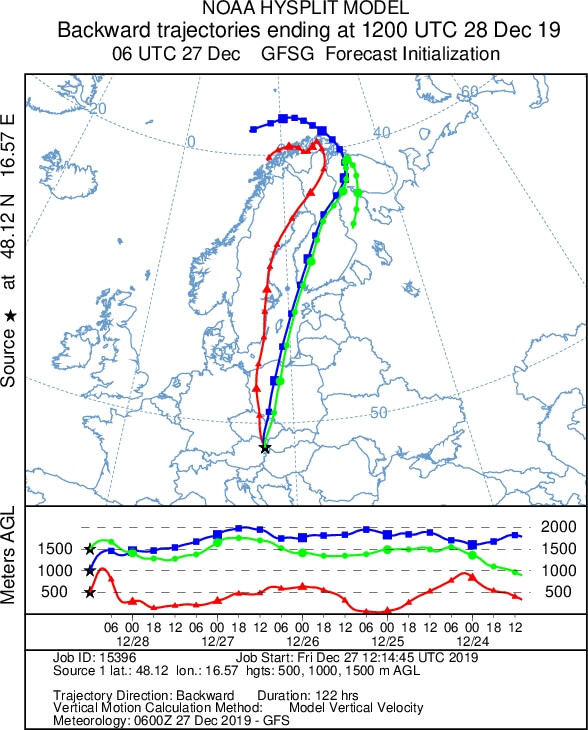

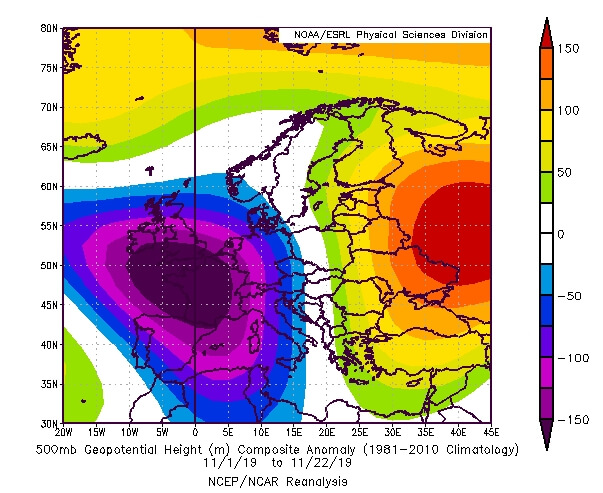

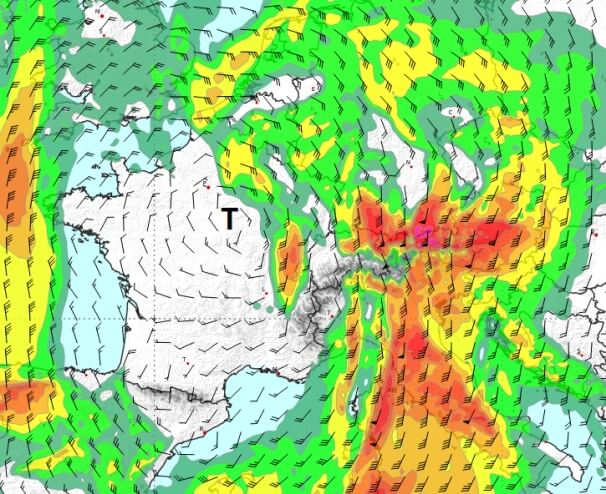

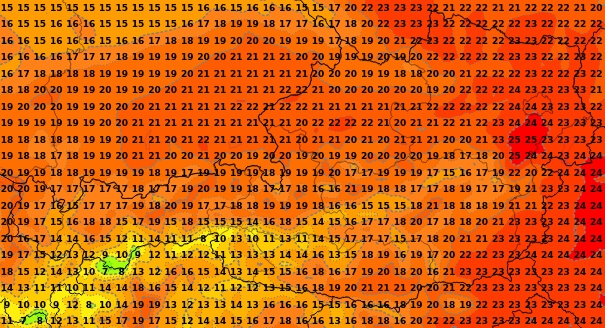

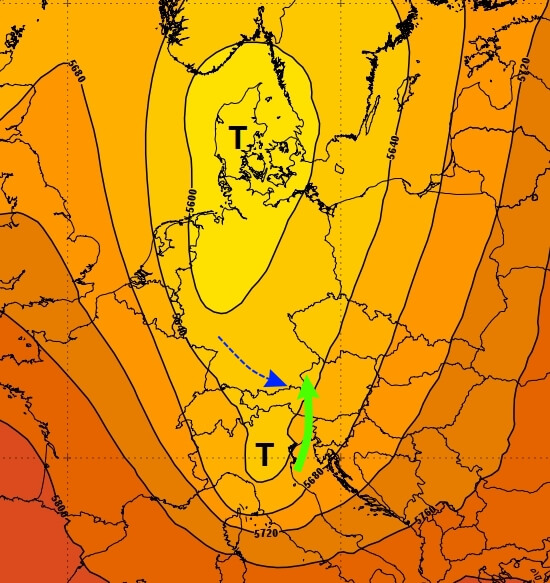

Der stratosphärische Polarwirbel ist ein großräumiges Höhentief über der Arktis, das sich in einer Höhe zwischen 10 und 50 km befindet. Er ist gefüllt mit sehr kalter Luft, die in der Stratosphäre Werte um -80 Grad erreichen kann. Ein stark ausgeprägter Polarwirbel sorgt in den mittleren Breiten meist für mildes, westwinddominiertes Wetter. Wenn der Polarwirbel aber von der Arktis verdrängt wird oder in mehrere Teile gespalten wird, steigen die Chancen auf markante Kaltausbrüche in Mitteleuropa an.

Plötzliche Stratosphärenerwärmung

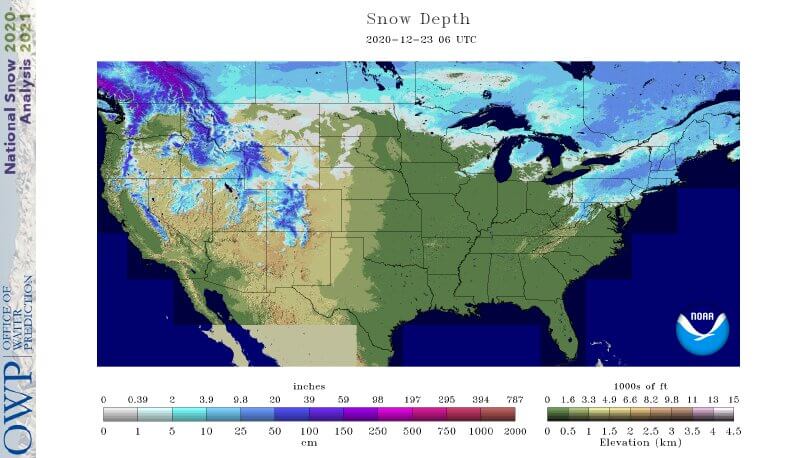

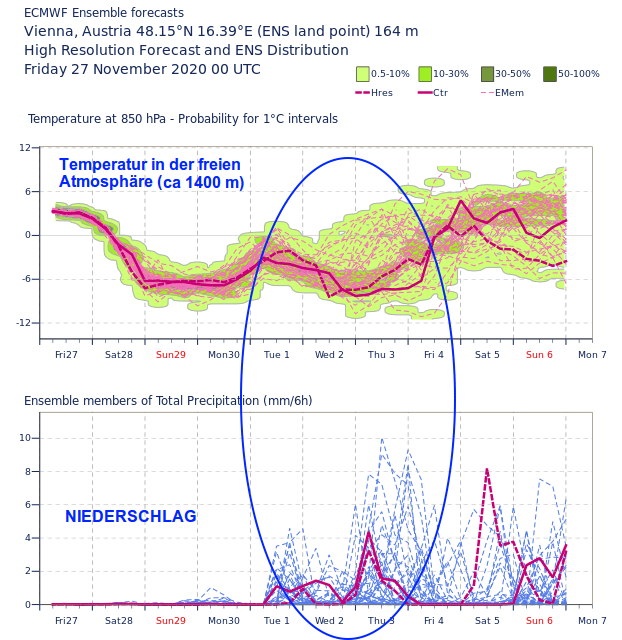

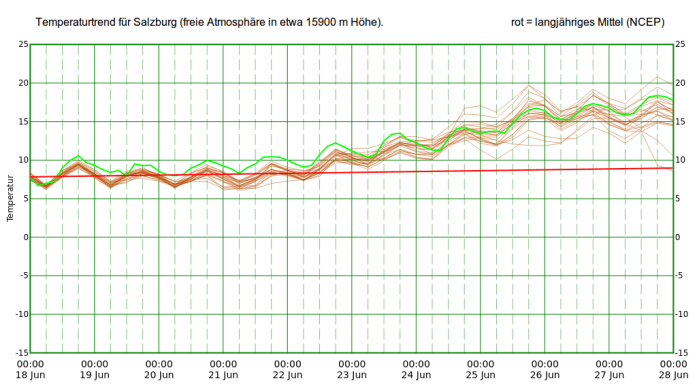

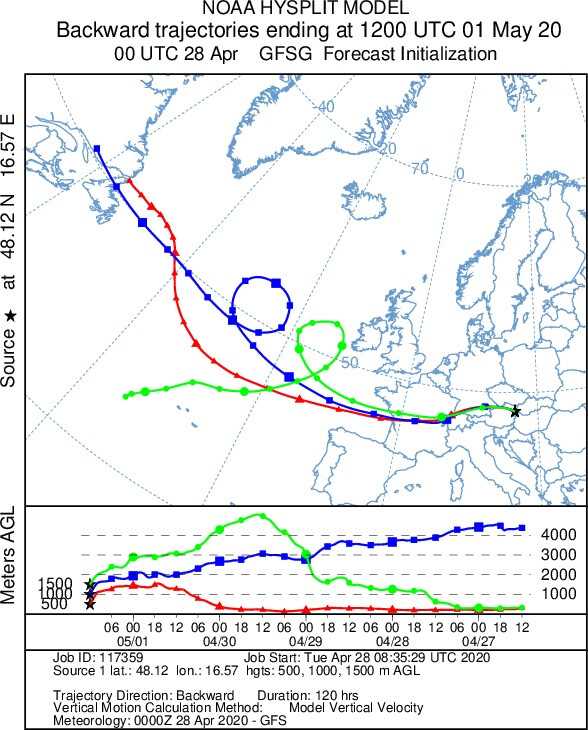

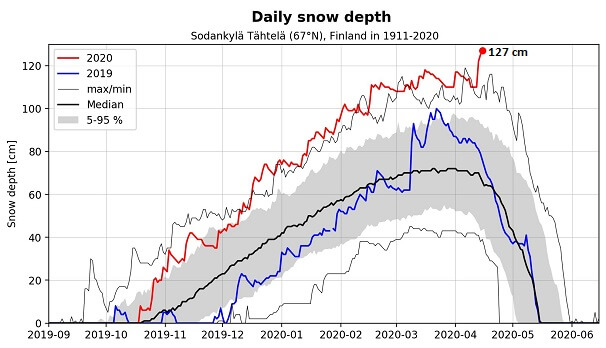

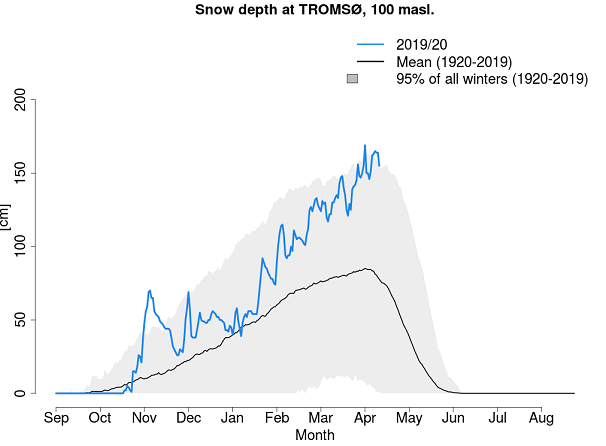

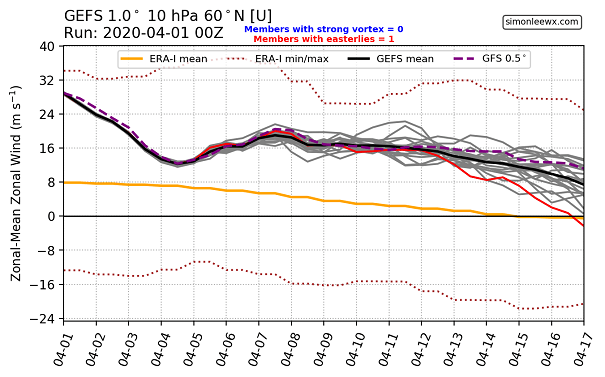

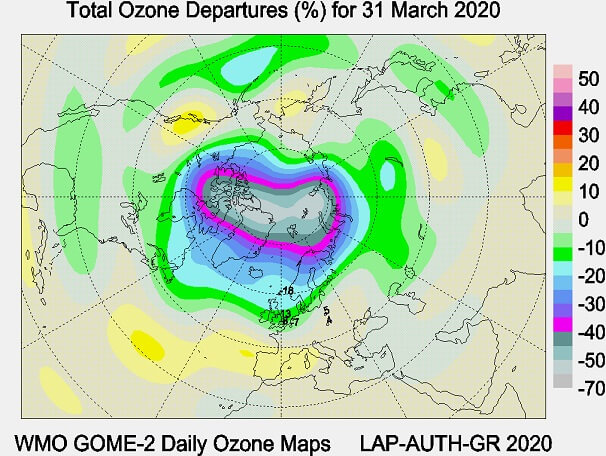

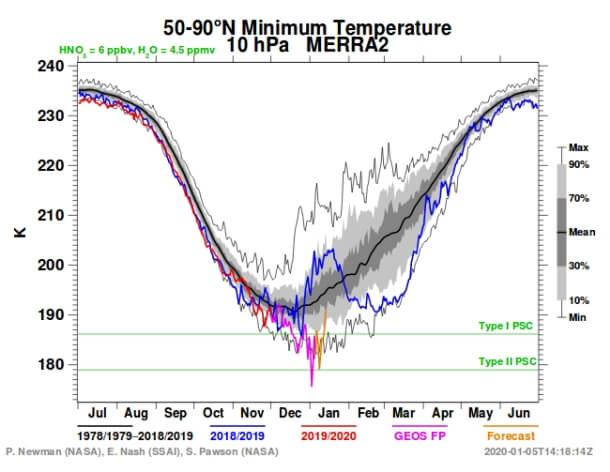

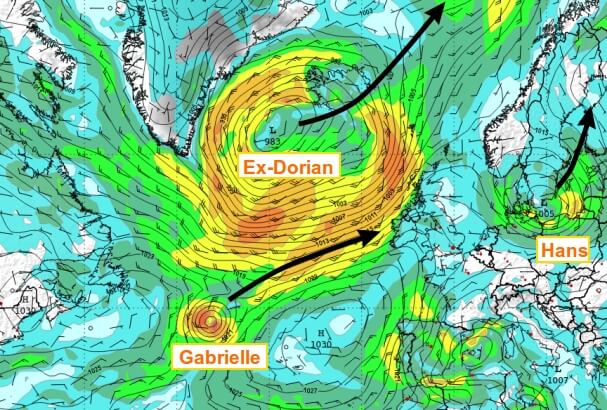

In manchen Jahren kommt es im Winter zu einer sogenannten plötzlichen Stratosphärenerwärmung über der Arktis, wobei es in etwa 25 km Höhe innerhalb weniger Tage einen Temperaturanstieg von mehr als 50 Grad gibt. Der stratosphärische Polarjet wird dabei unterbrochen und es kommt zu einer Umkehr der West- in Ostwinde. Die Auswirkungen können zeitlich etwas verzögert über Wochen hinweg zu spüren sein, weshalb auch länger andauernde Kältephasen möglich sind, wie beispielsweise im Februar 2018 (unter Meteorologen bzw. im englischen Sprachraum als „the Beast from the East“ bekannt).

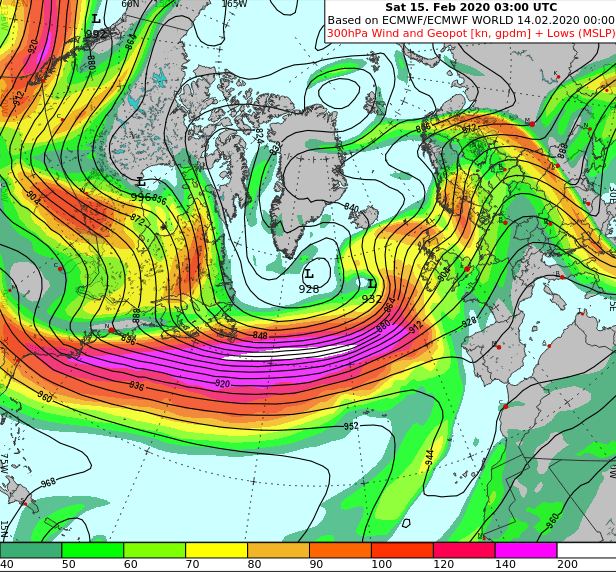

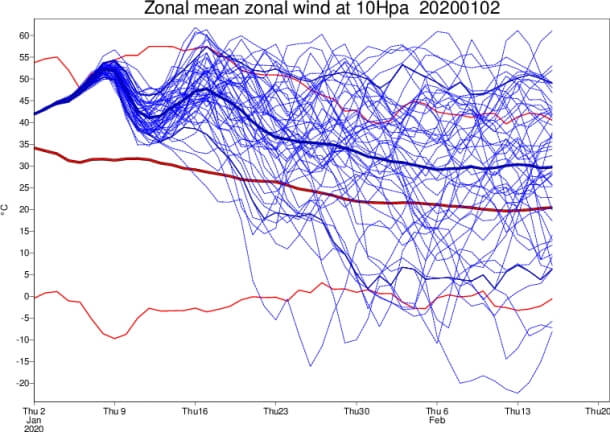

ECMWF going all in with the stratospheric vortex breakdown in the next 10 days. With 13 days of 60°N 10mb wind reversal, this would be in the upper tier of mid-winter #SSW events – only 8 other winters since 1950 have seen longer easterly spells (ERA5, Dec-Feb) pic.twitter.com/ypYTOxi4Lo

— World Climate Service (@WorldClimateSvc) December 29, 2020

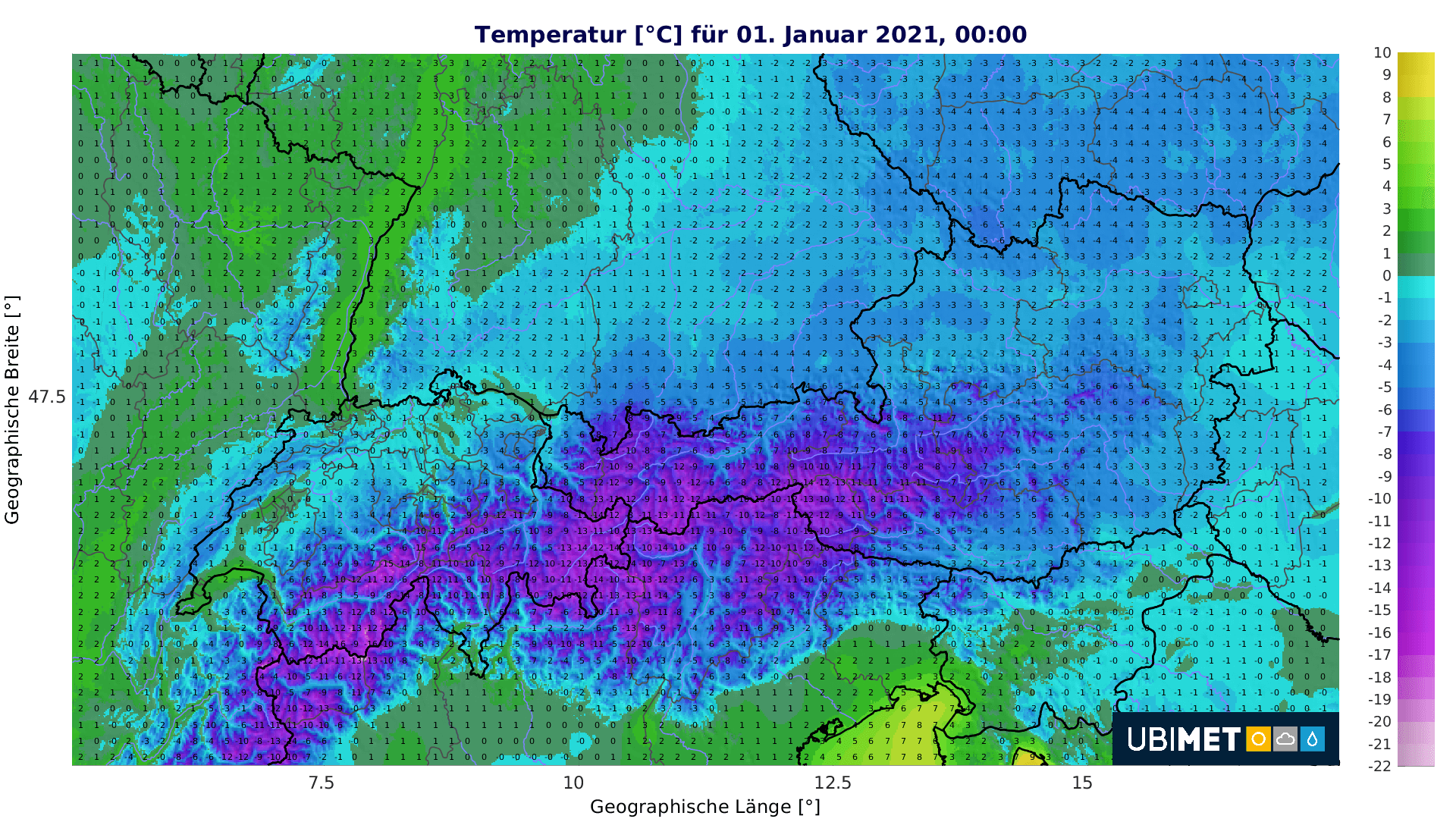

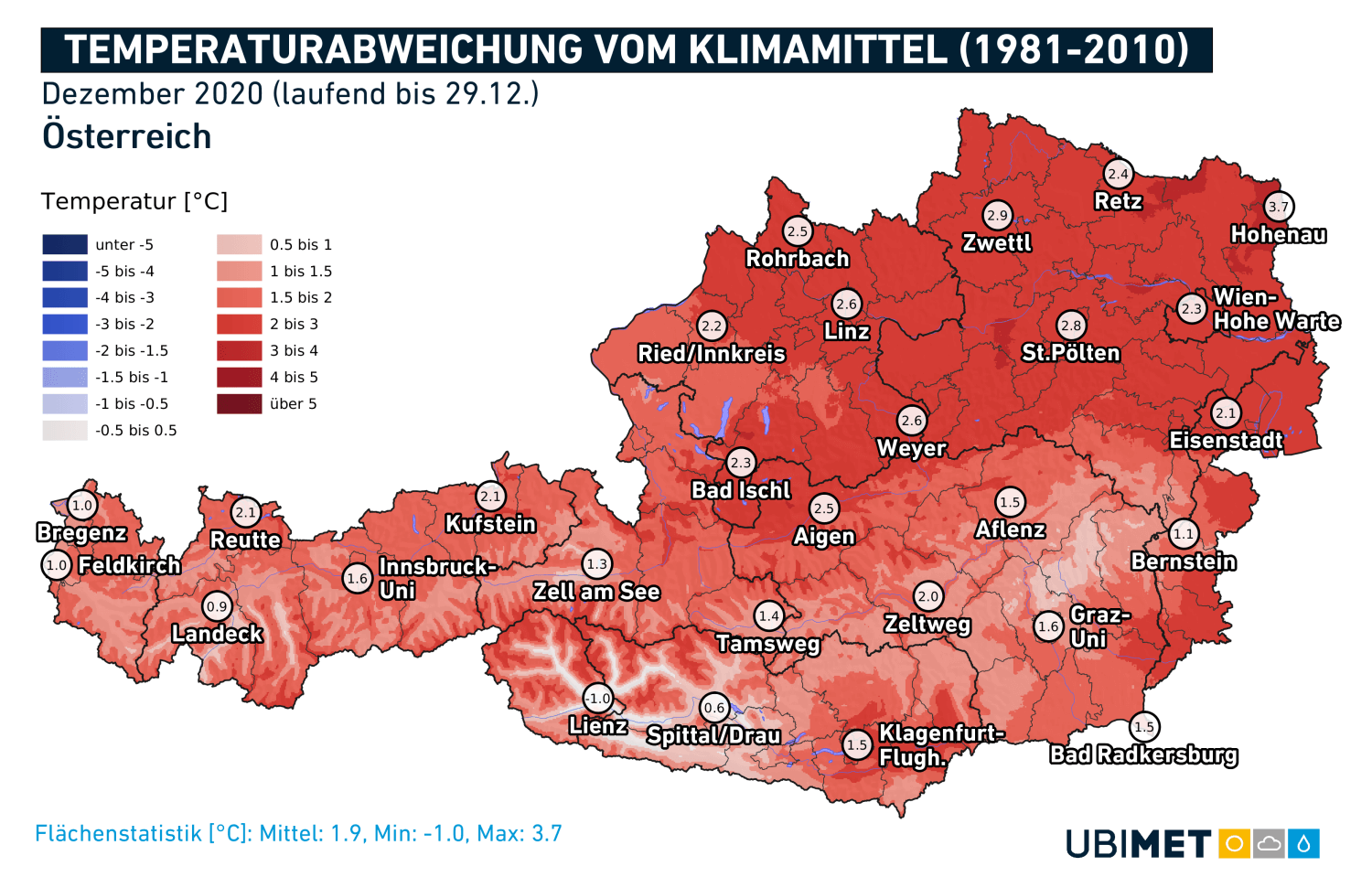

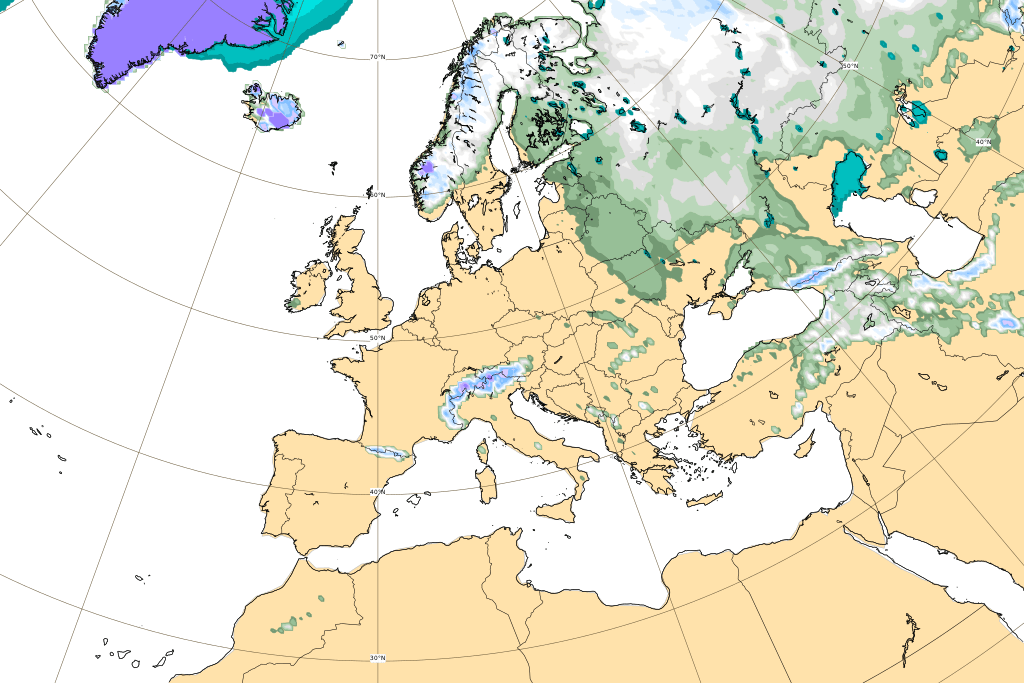

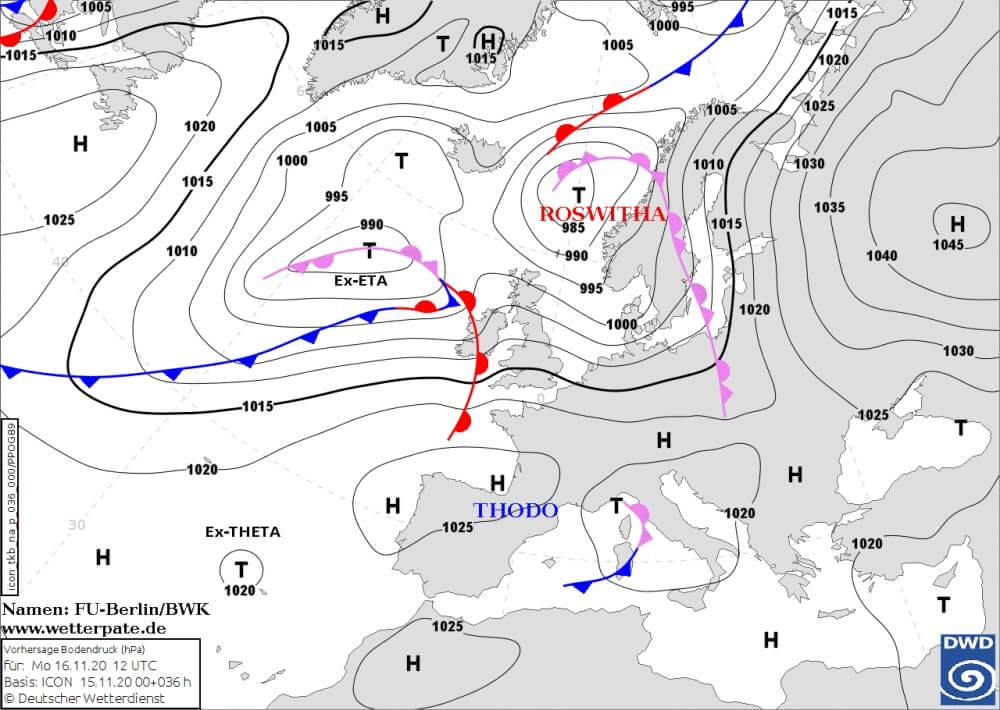

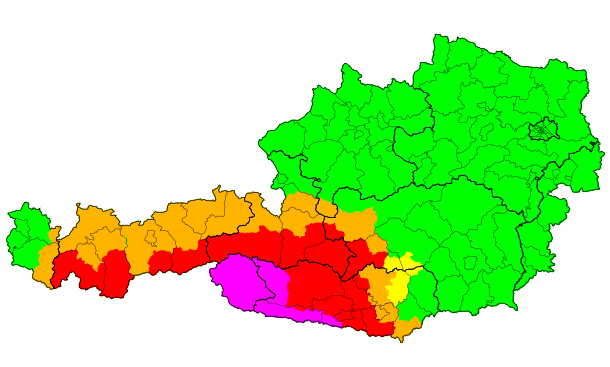

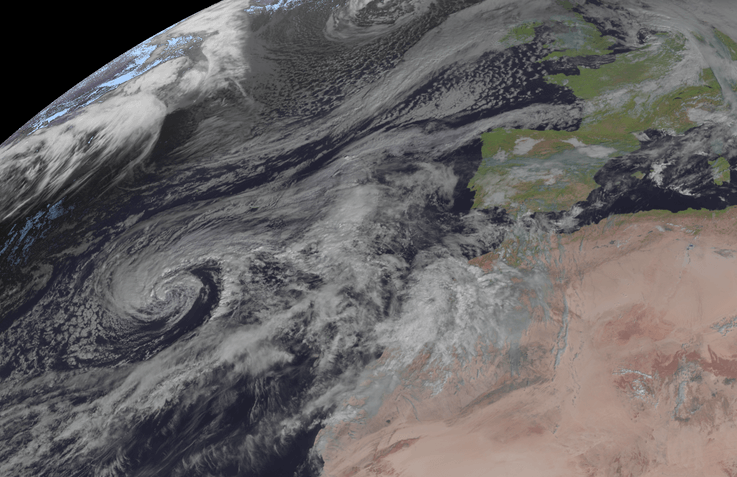

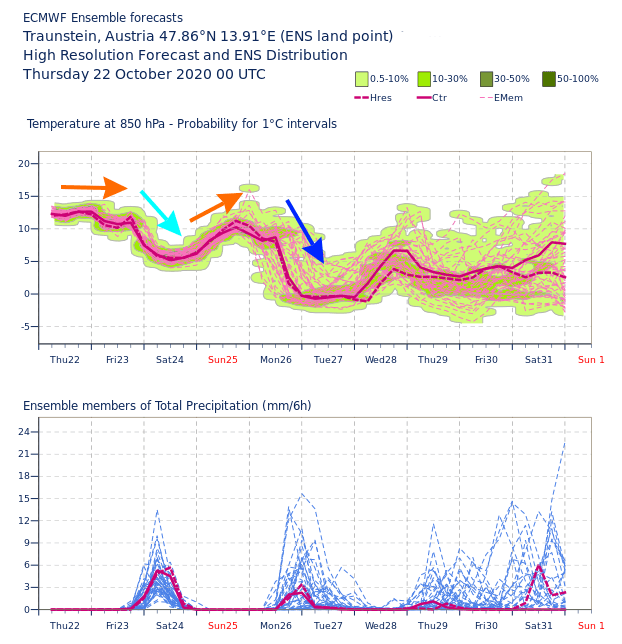

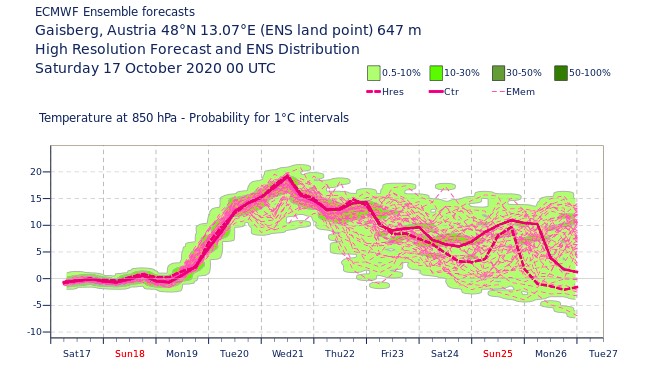

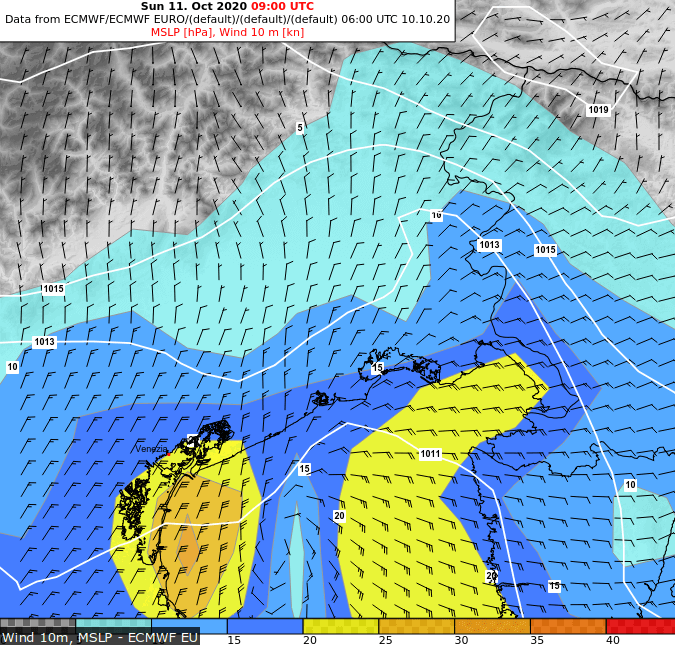

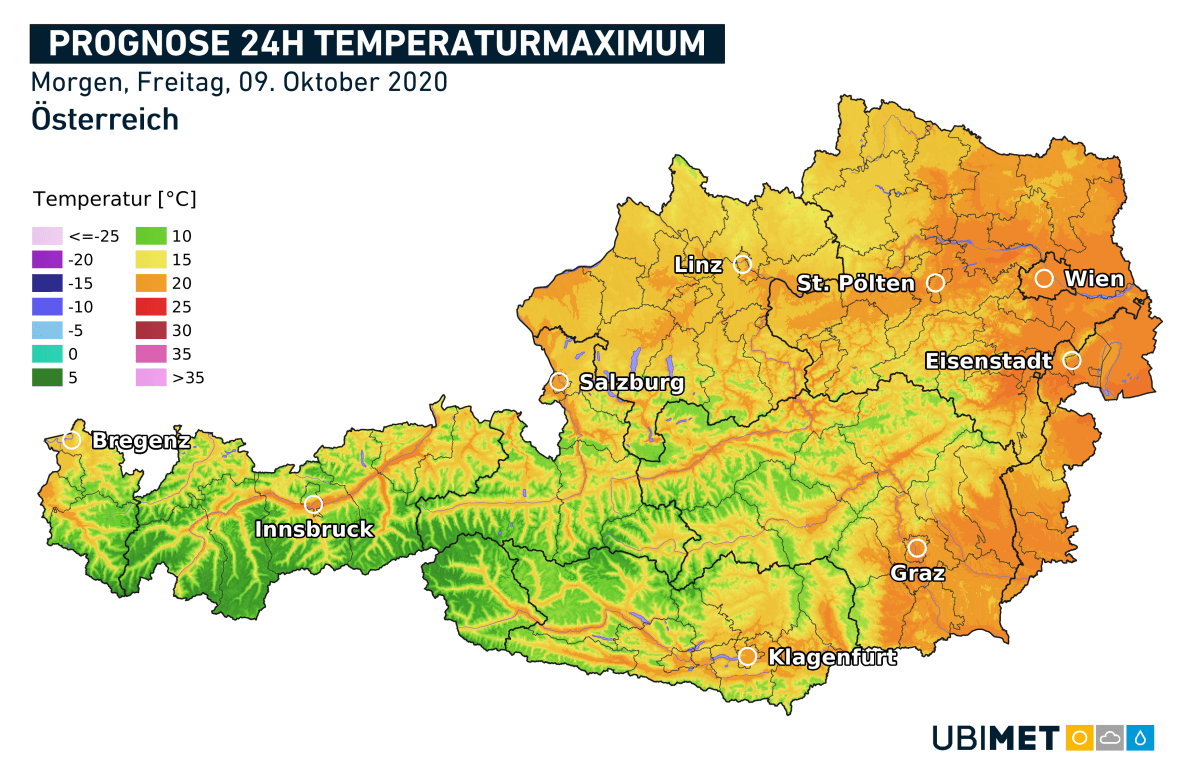

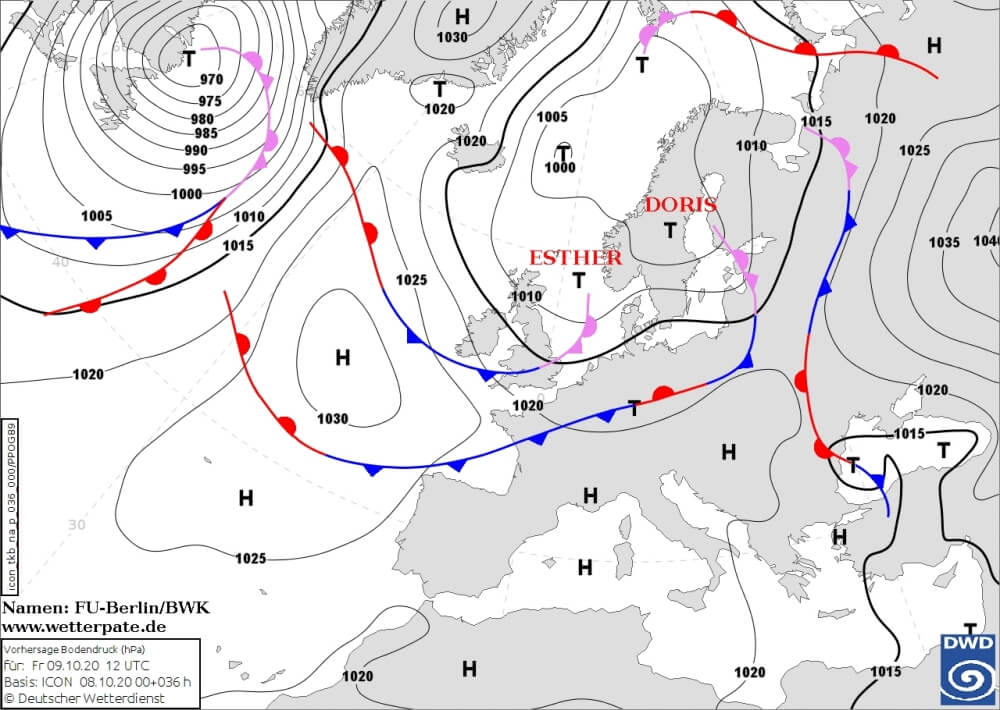

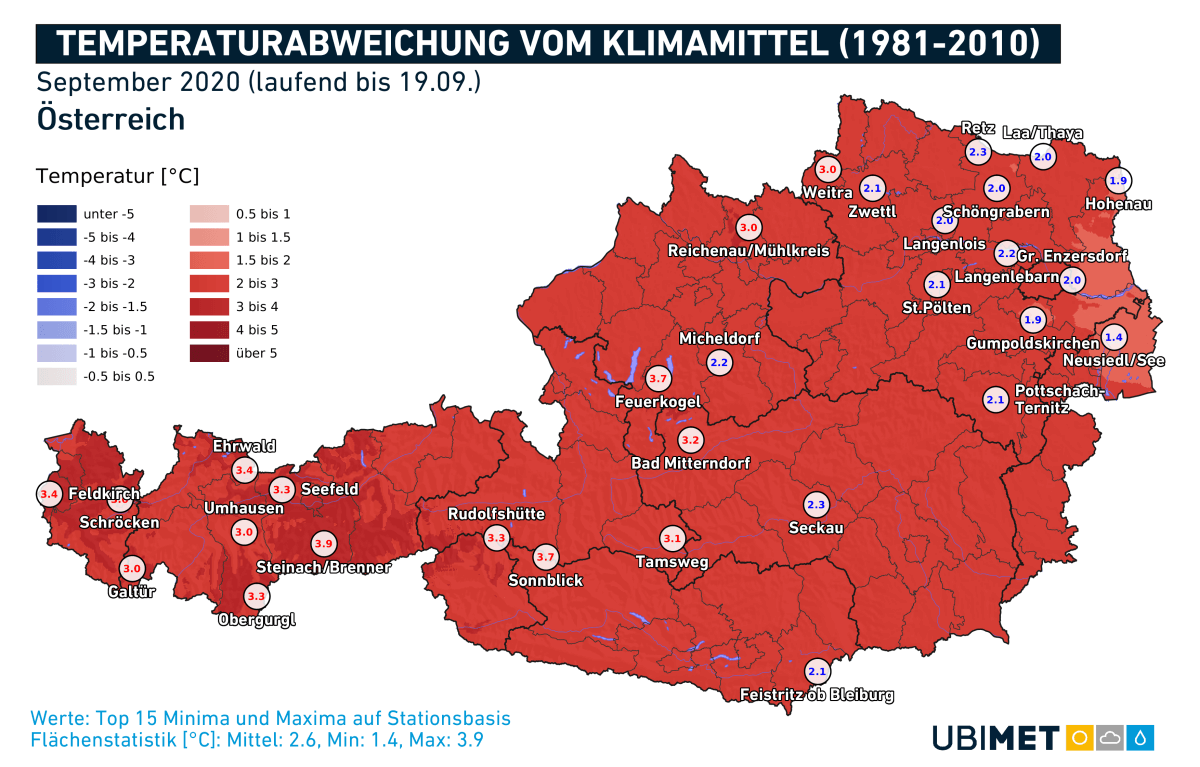

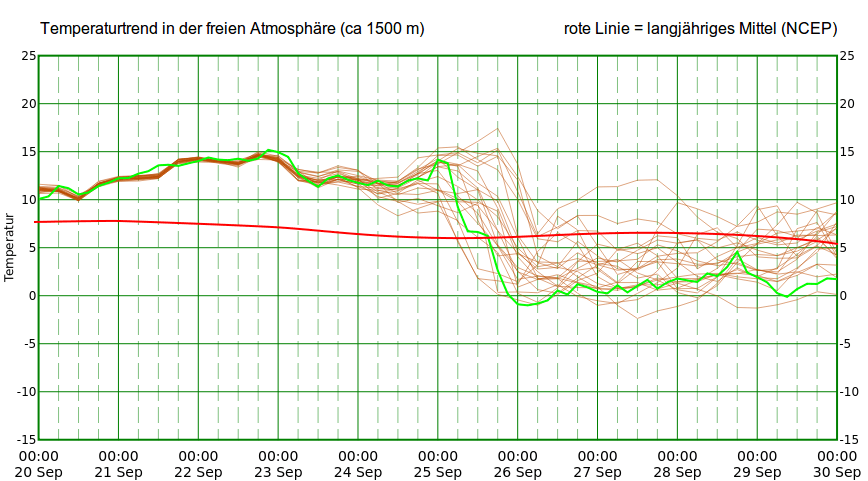

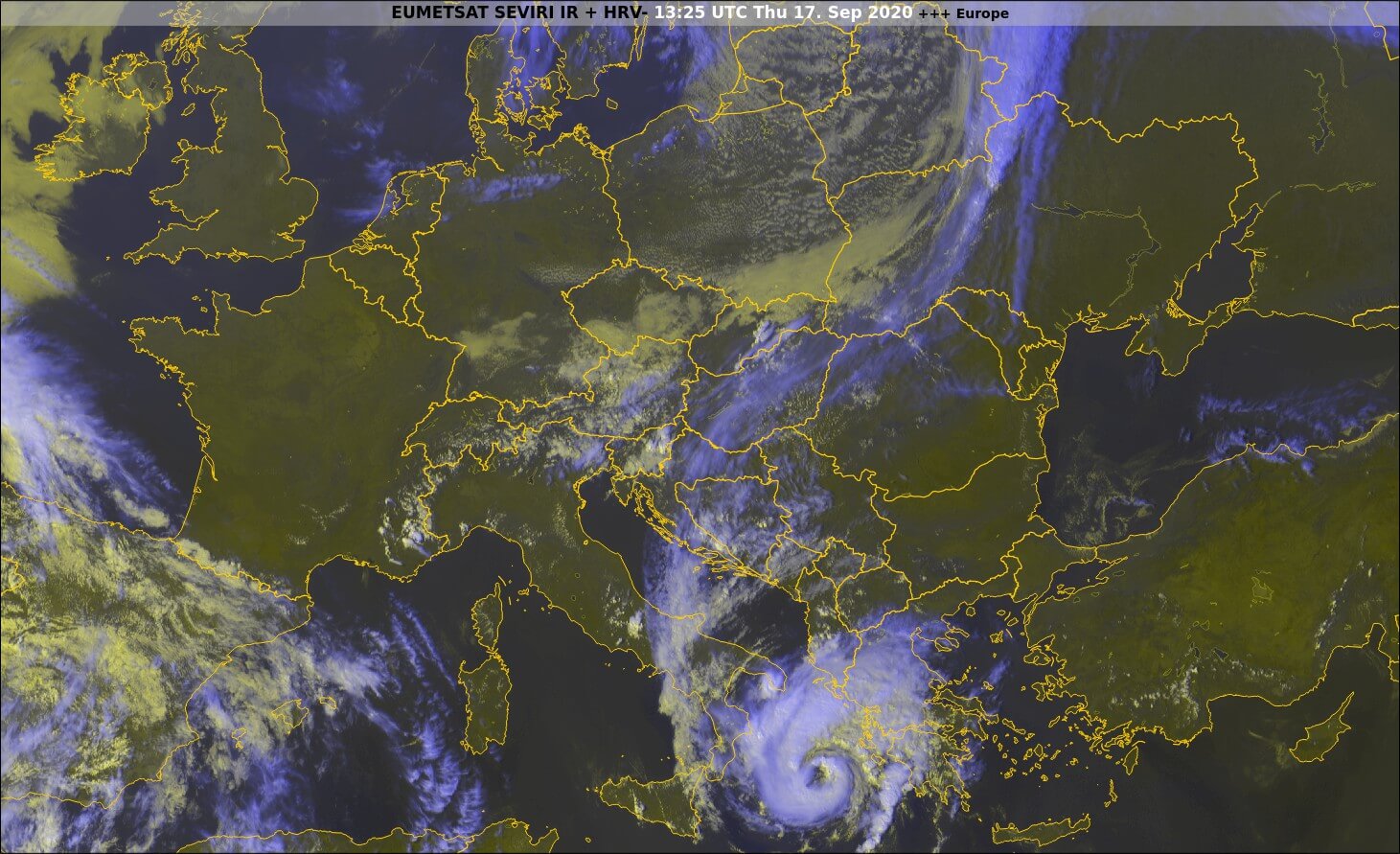

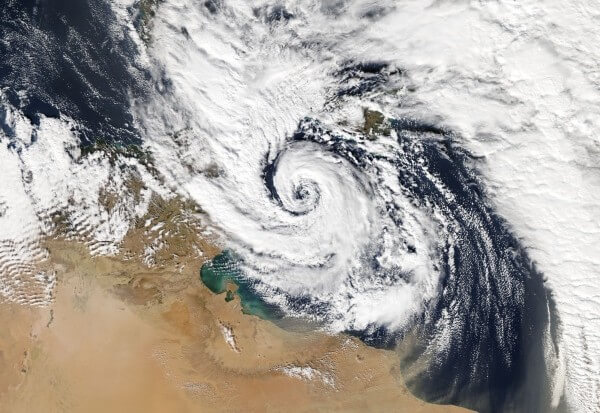

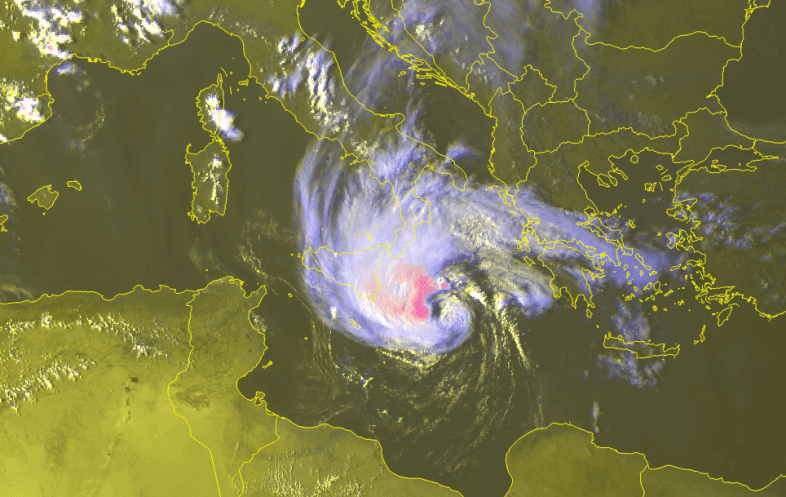

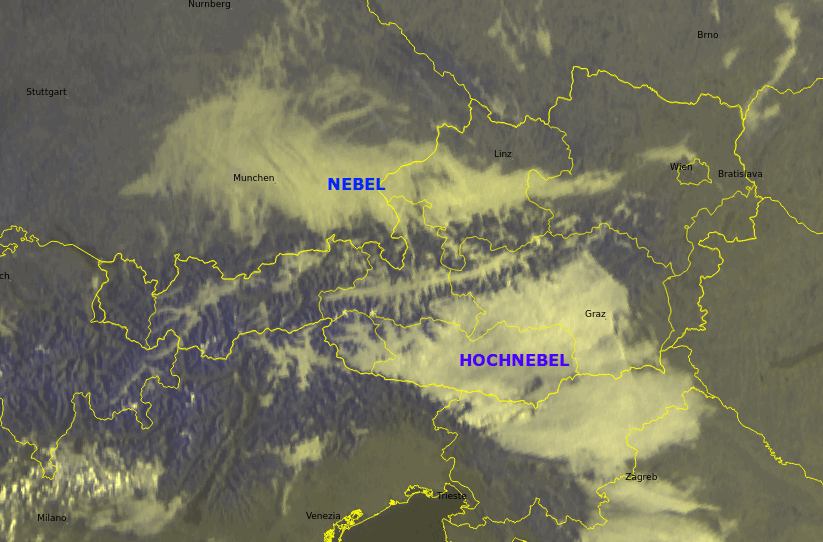

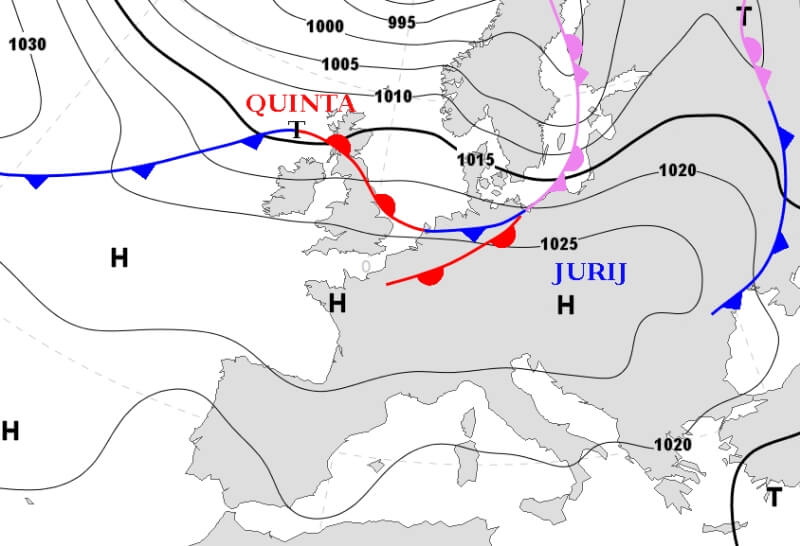

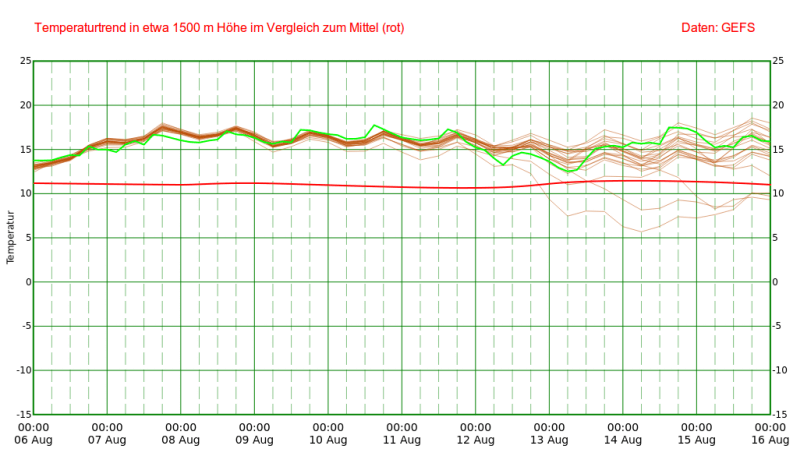

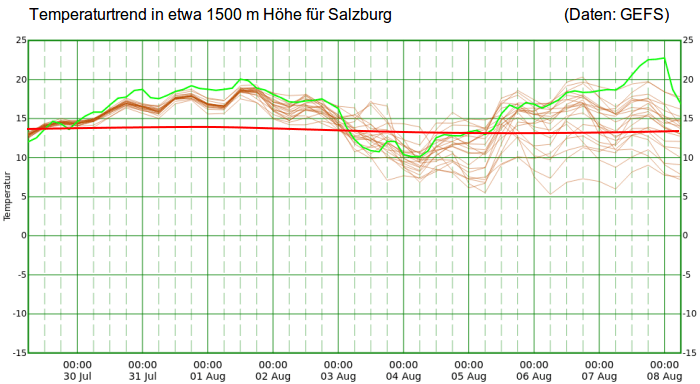

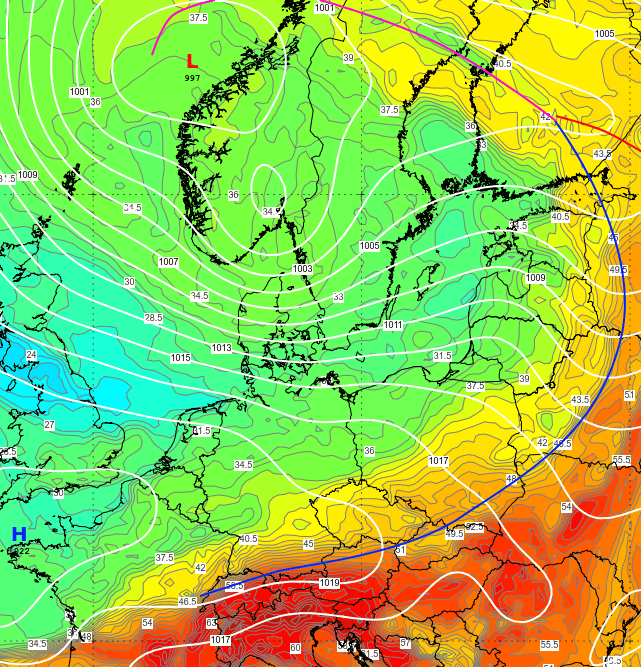

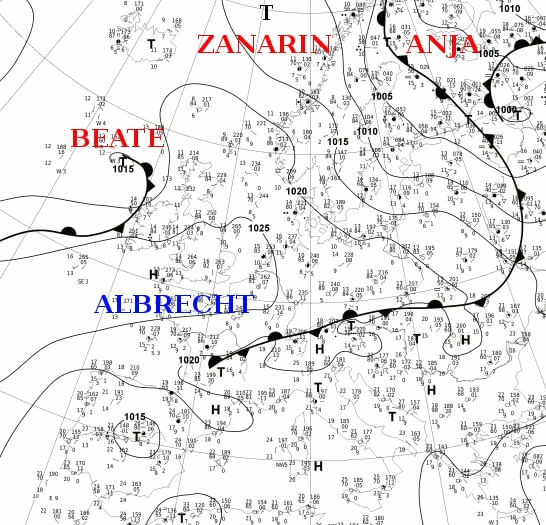

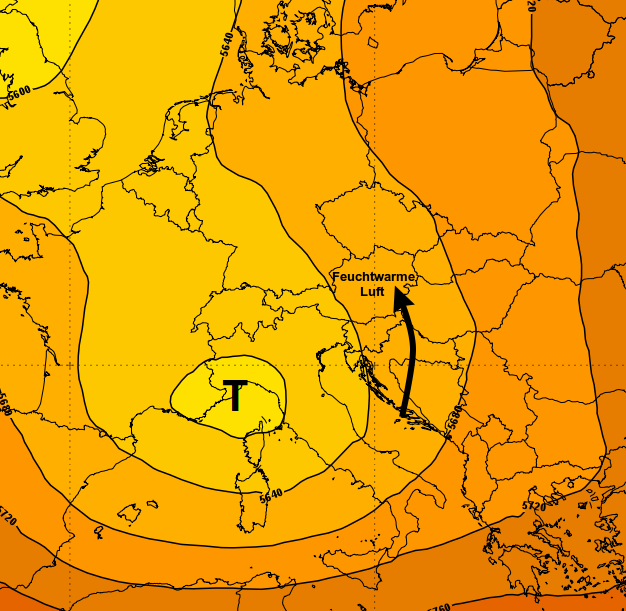

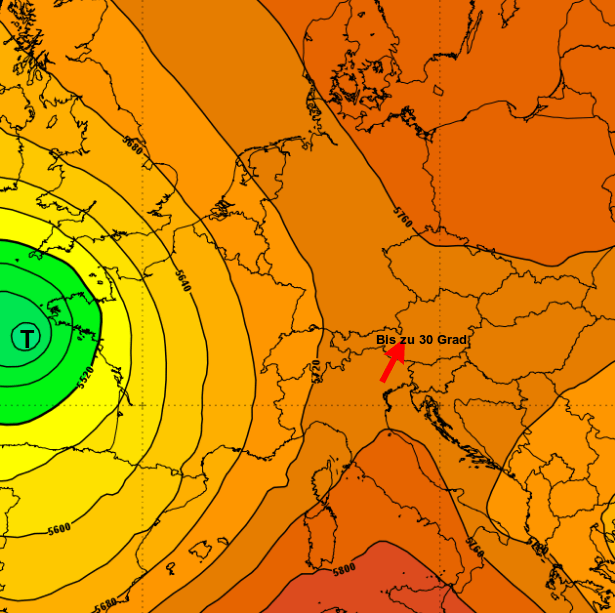

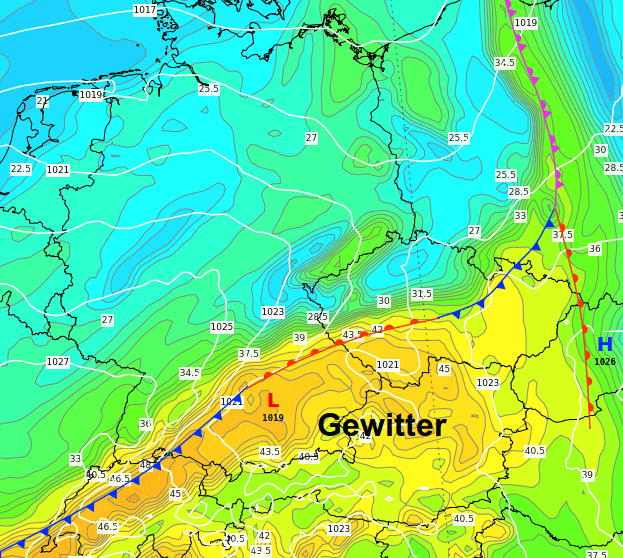

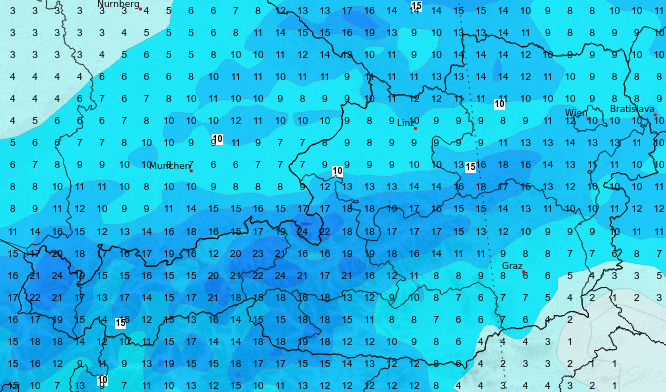

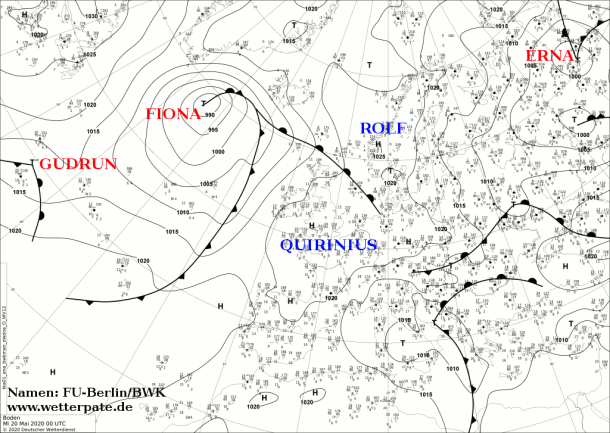

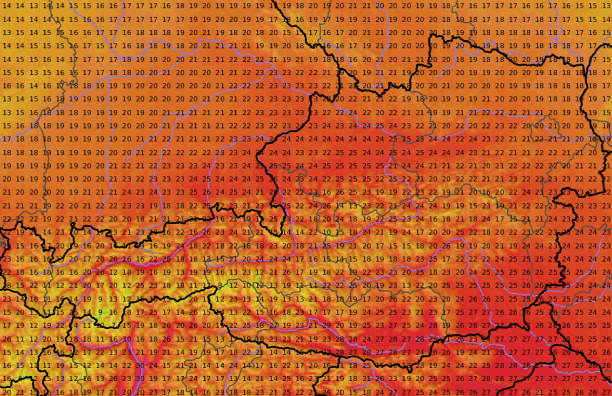

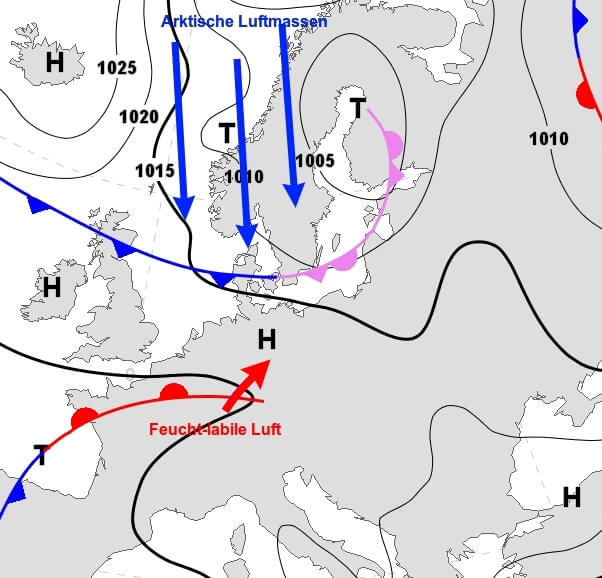

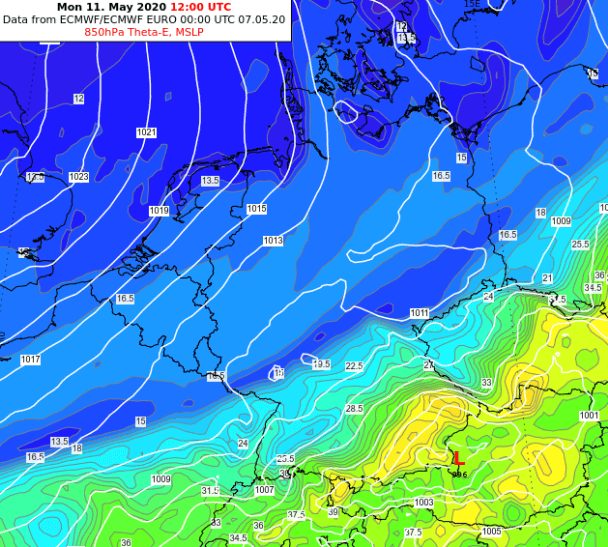

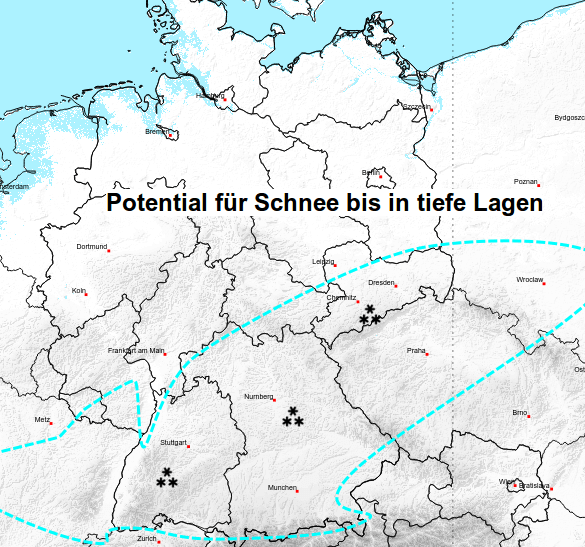

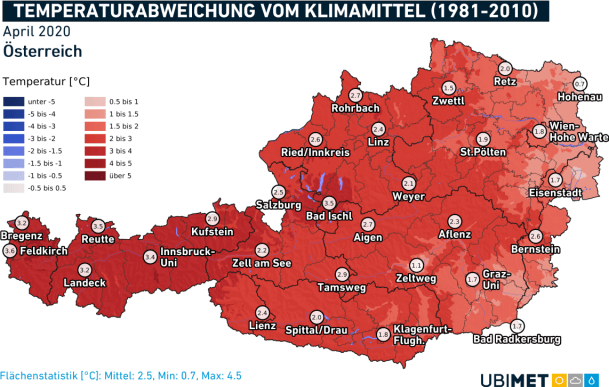

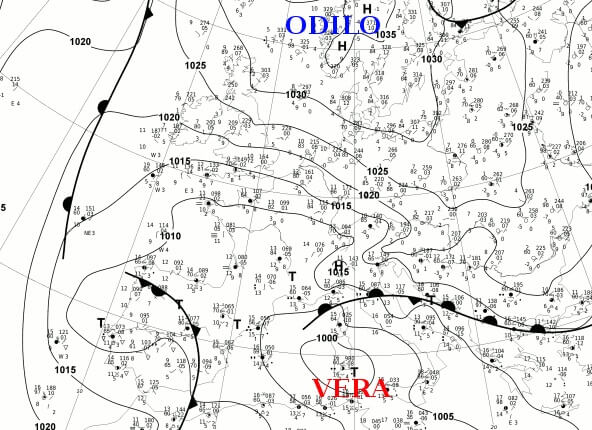

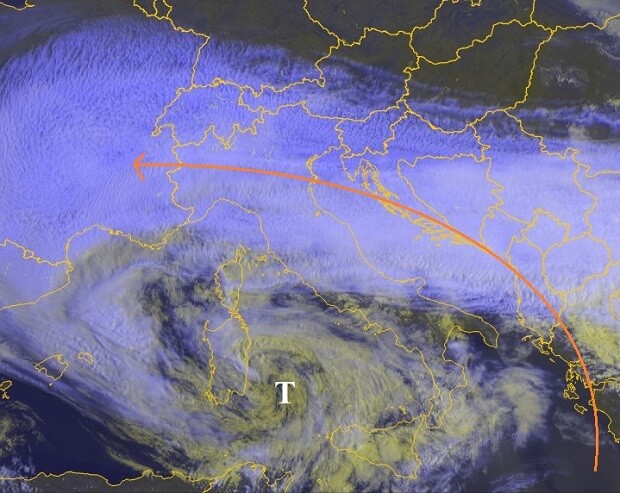

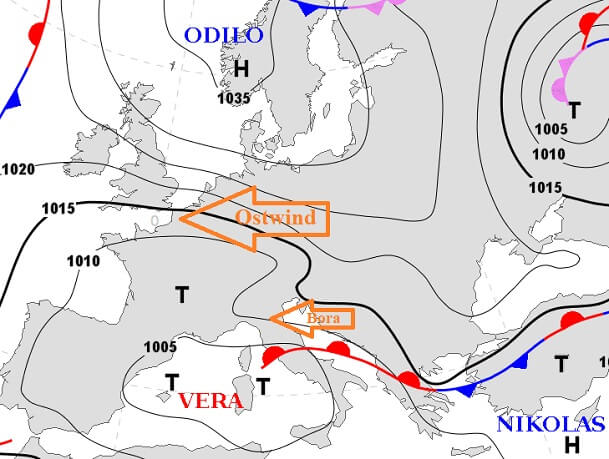

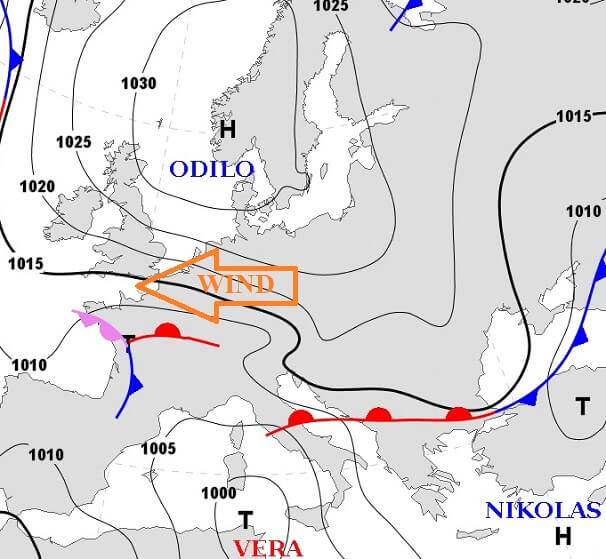

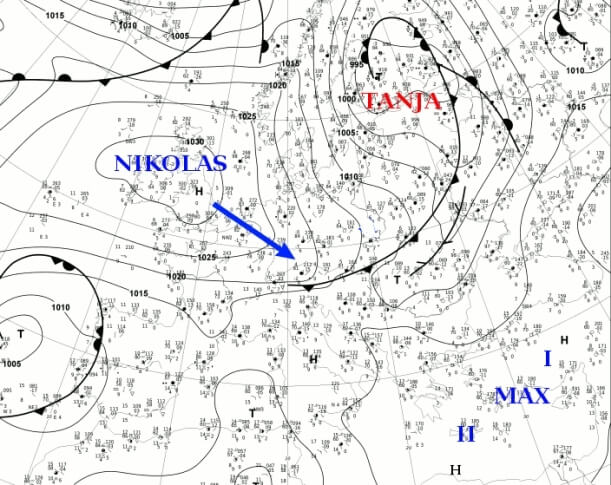

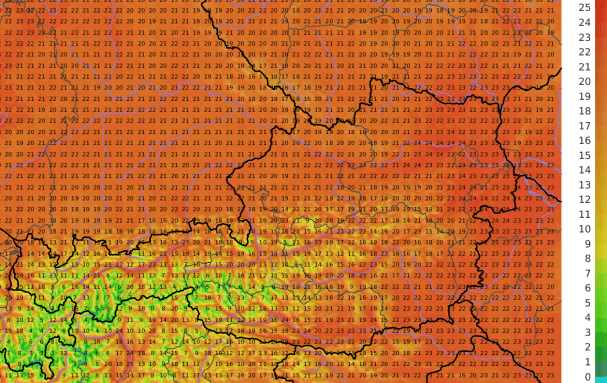

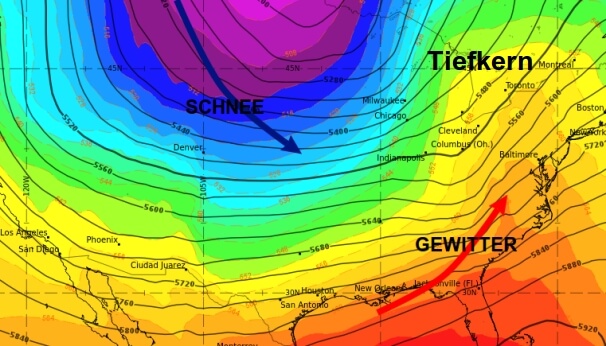

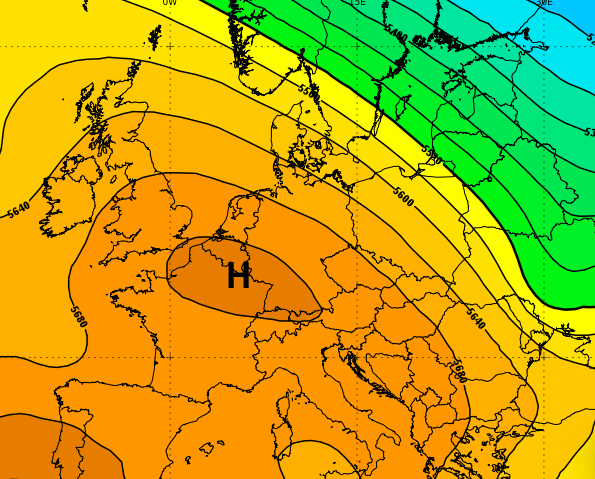

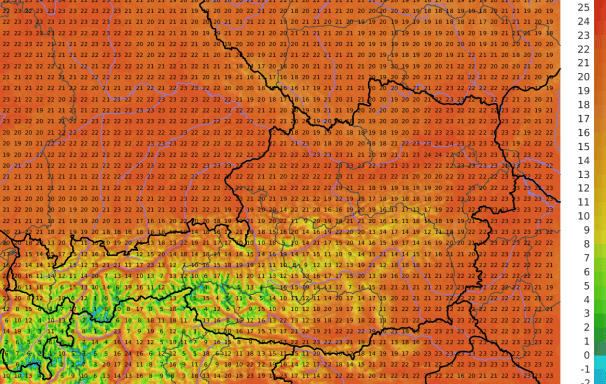

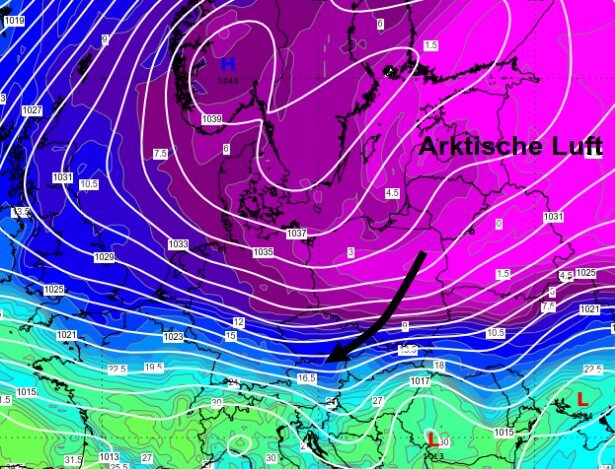

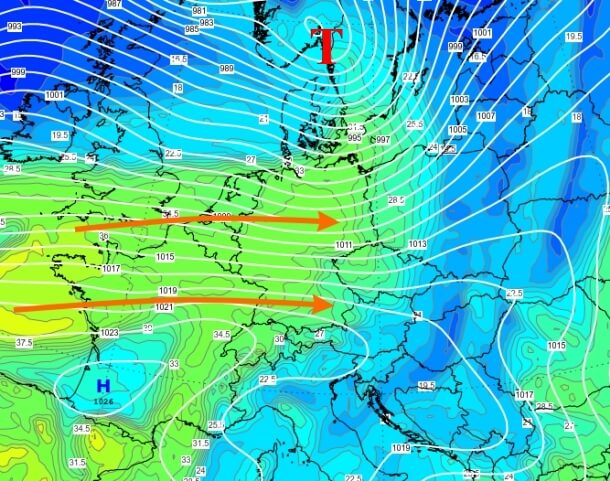

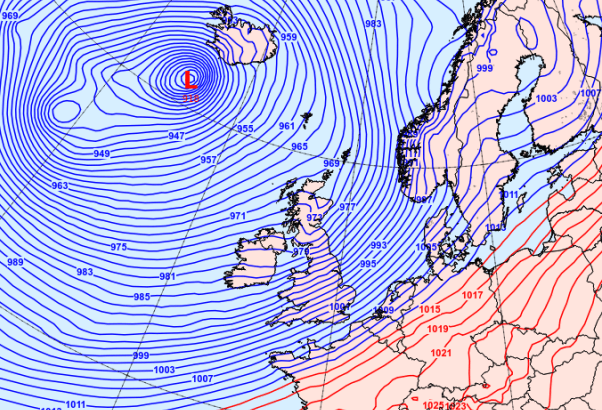

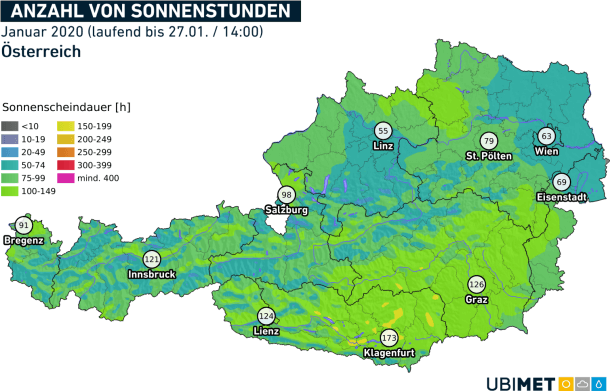

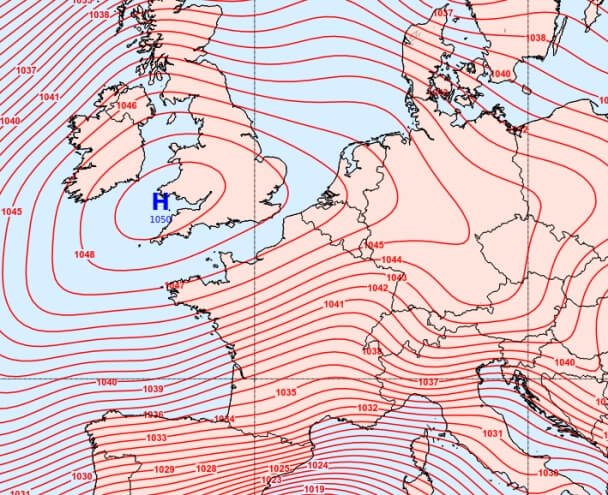

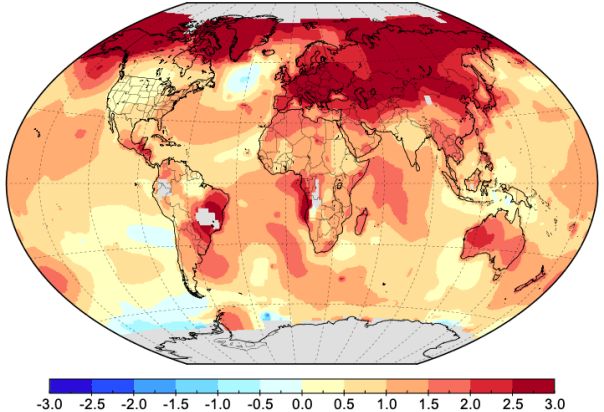

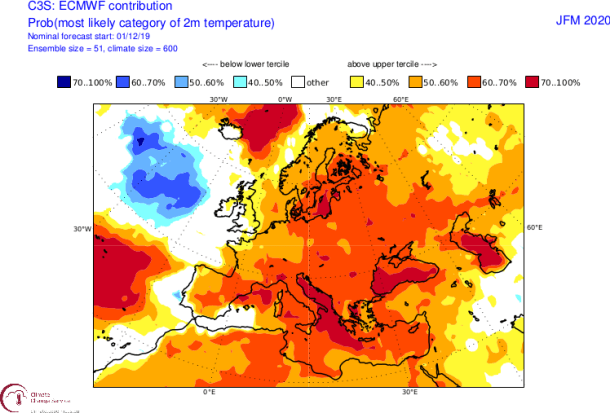

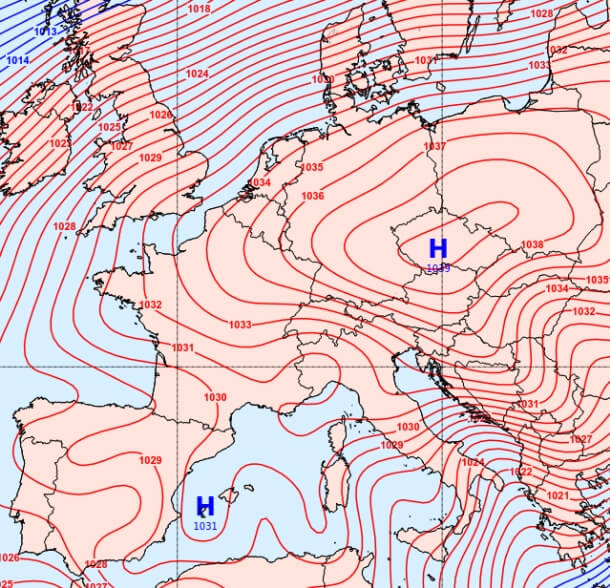

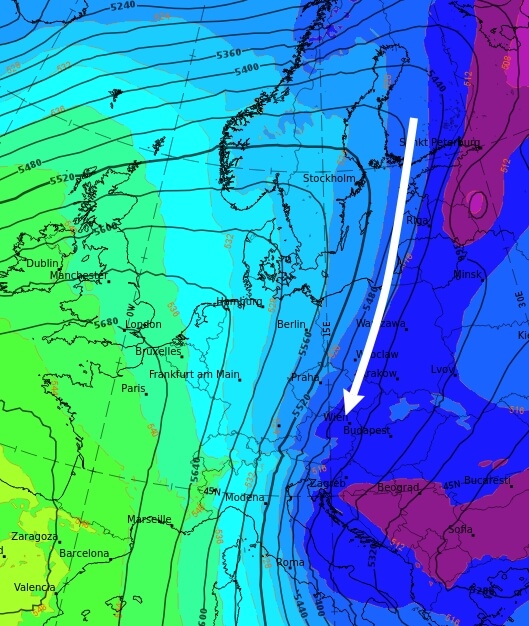

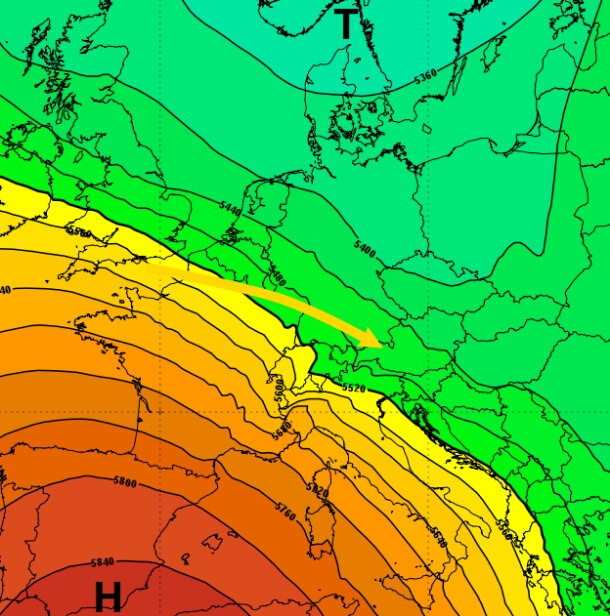

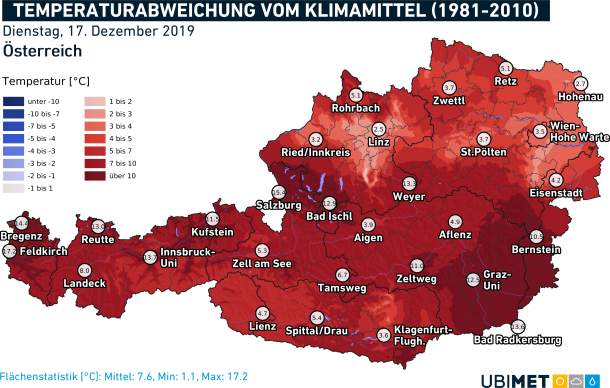

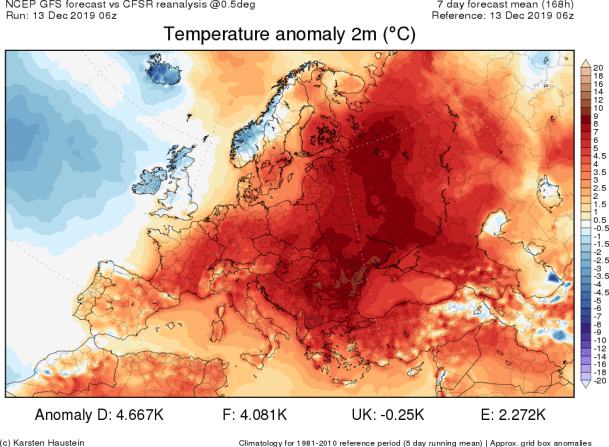

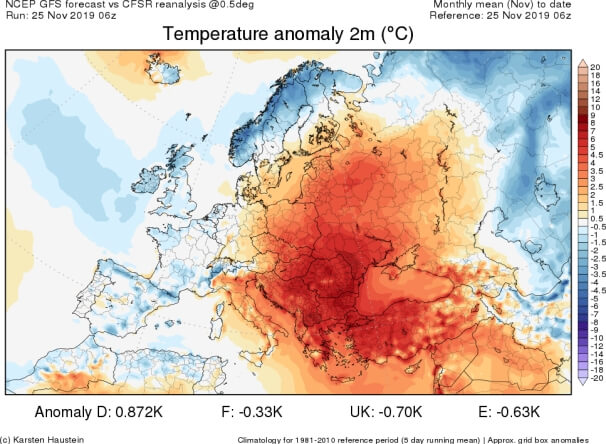

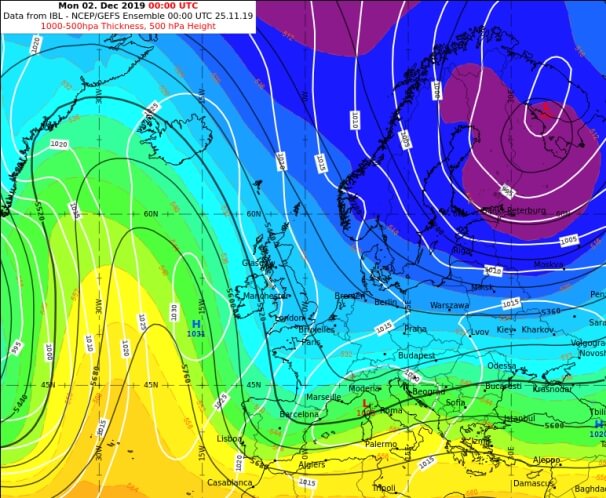

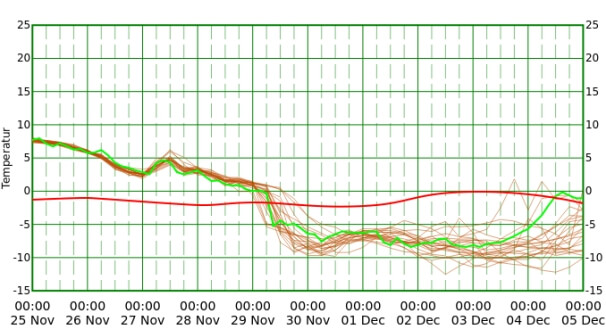

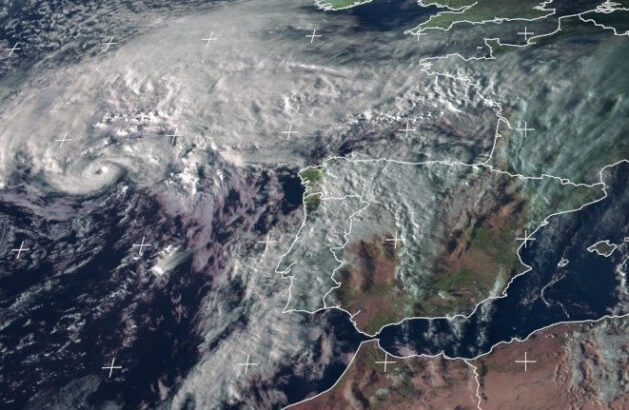

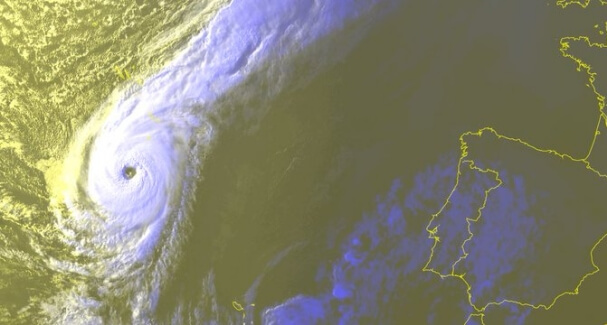

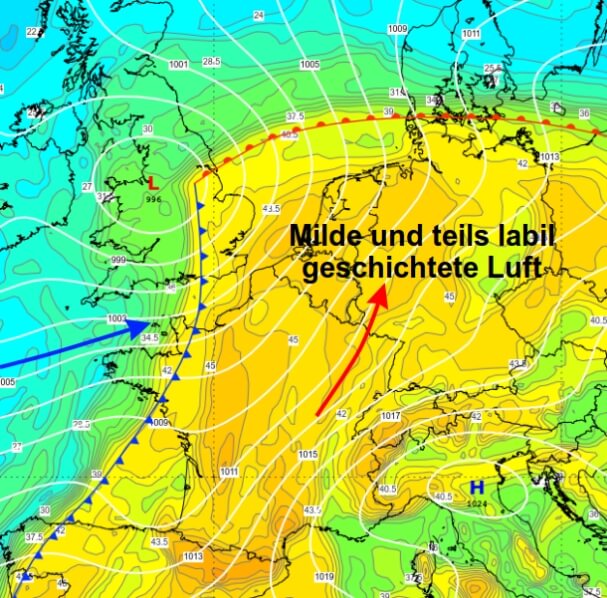

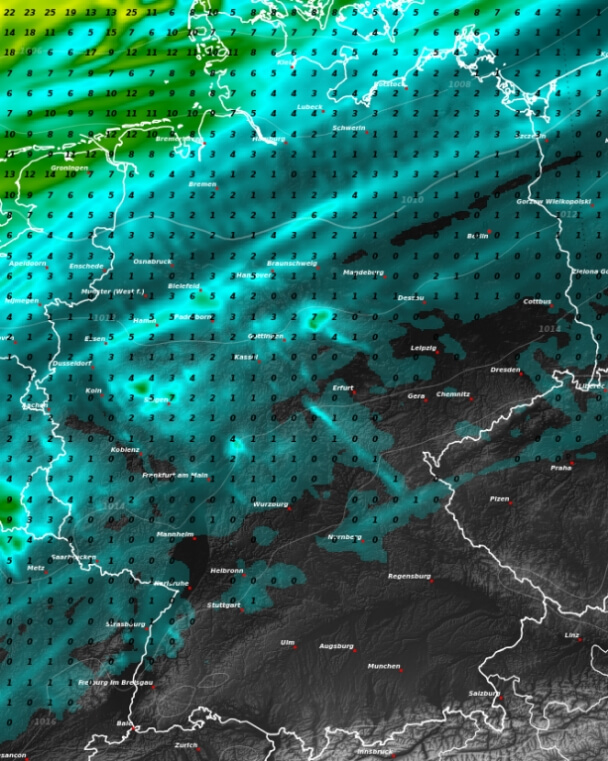

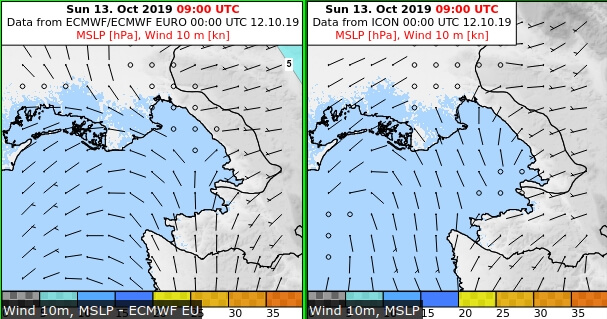

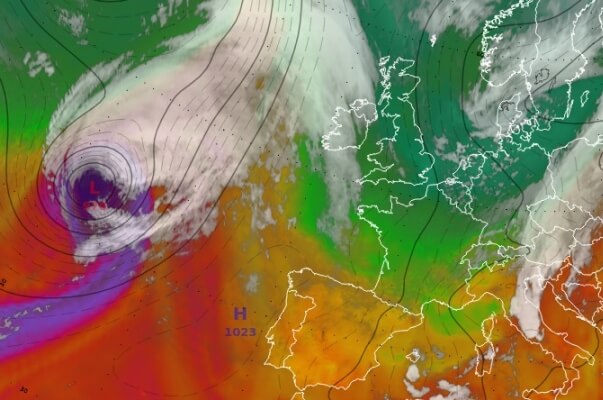

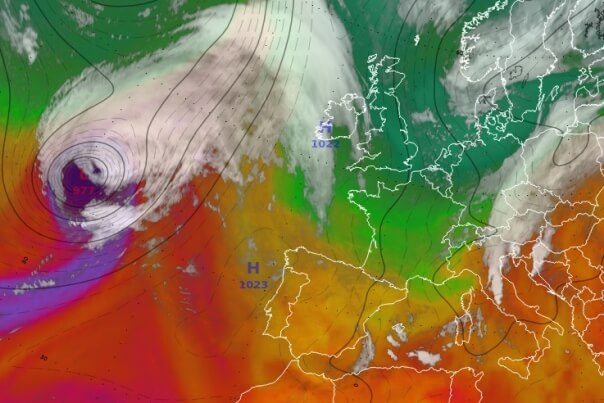

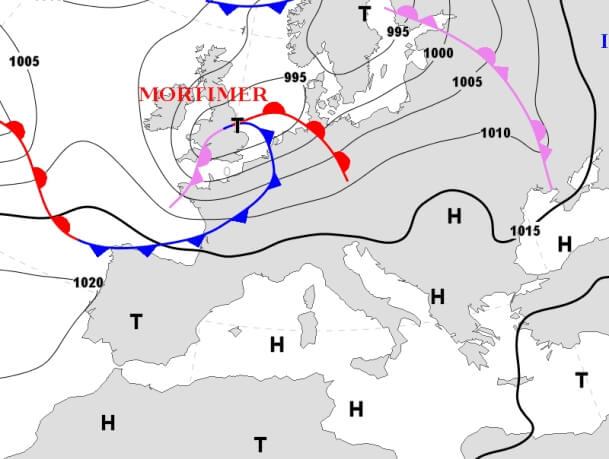

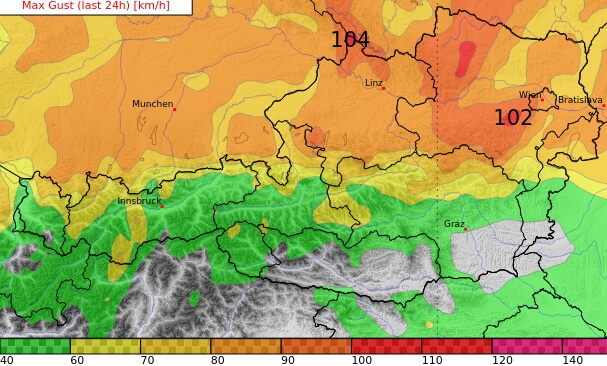

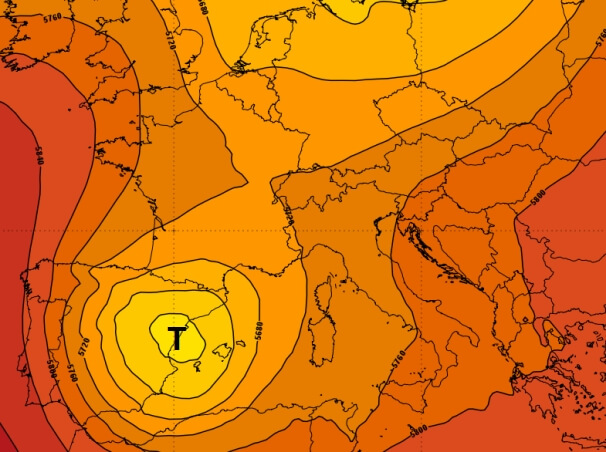

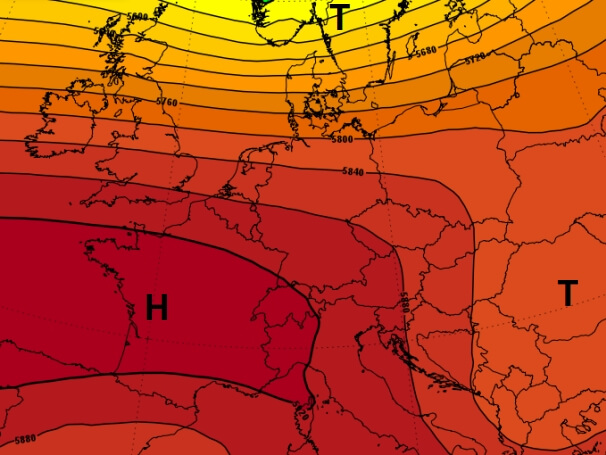

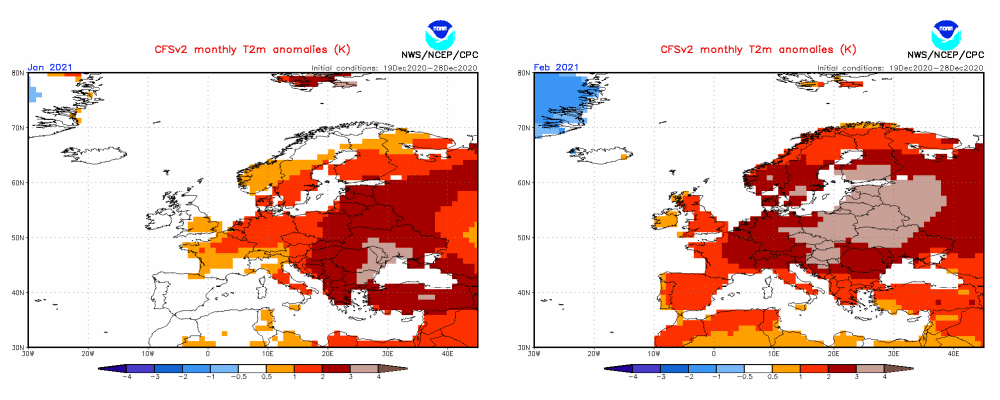

Die saisonalen Prognosemodelle haben bislang für den Hochwinter überdurchschnittlich hohe Temperaturen in Europa und vor allem in Russland berechnet, definitiv keine rosigen Aussichten für Winterfreunde. Derzeit liegt Europa allerdings unter dem Einfluss eines umfangreichen Tiefdruckgebiets, welches milde Luft zum Schwarzen Meer führt, während kalte Luftmassen weite Teile Westeuropas erfasst haben.

Kälte ab Ende Januar?

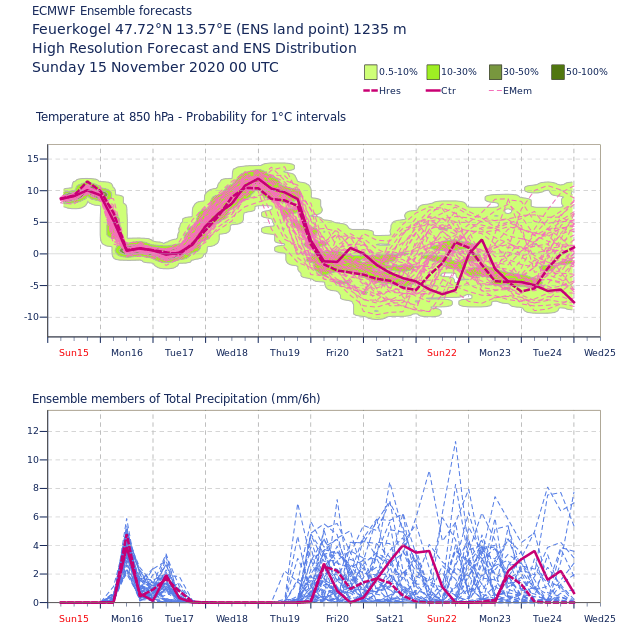

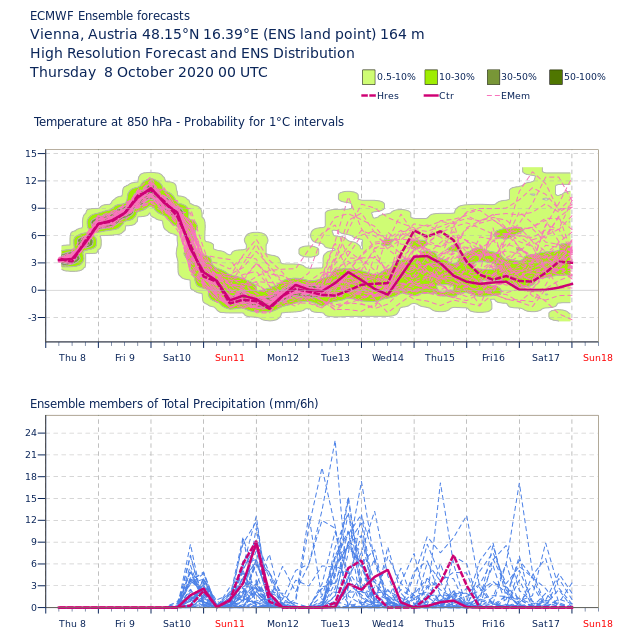

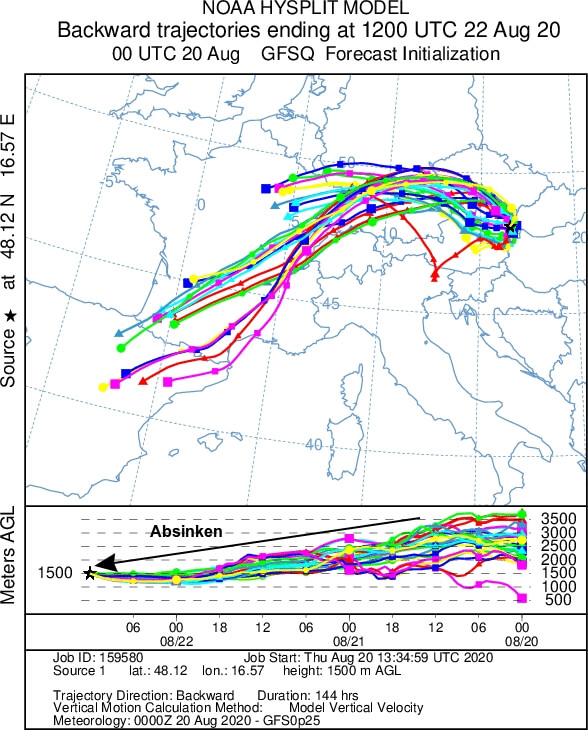

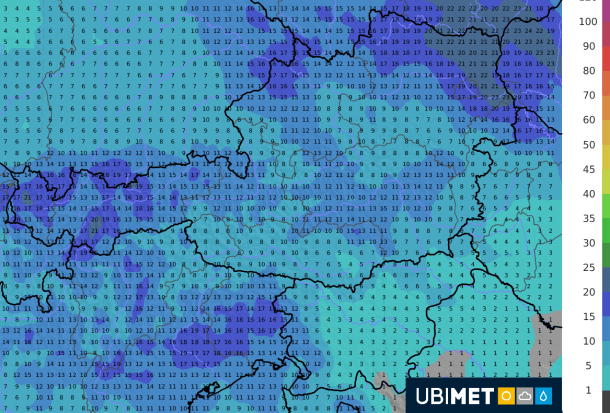

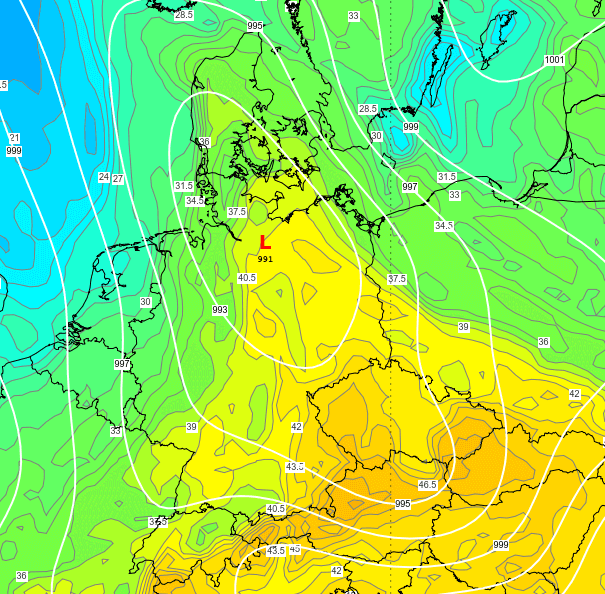

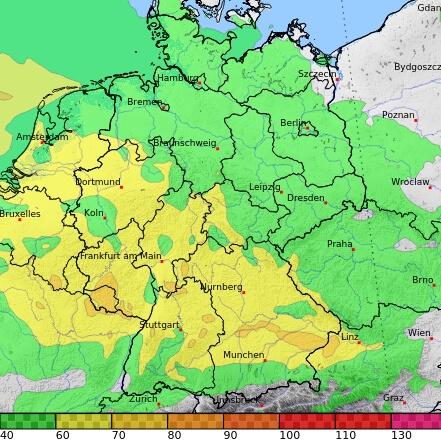

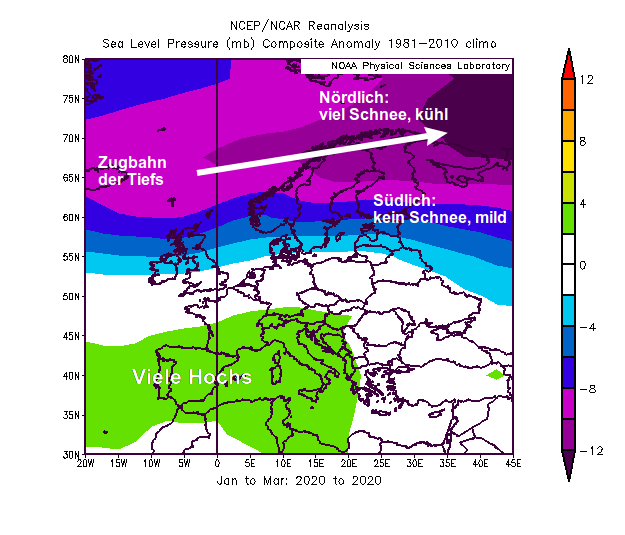

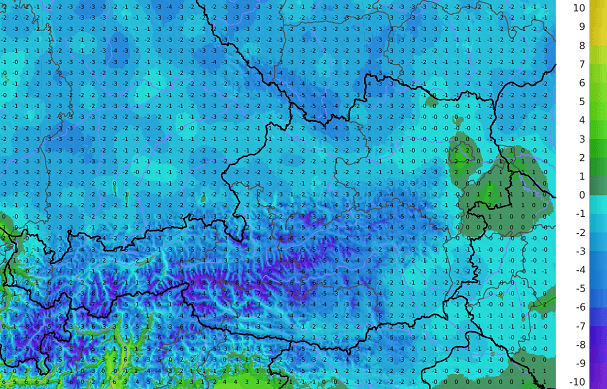

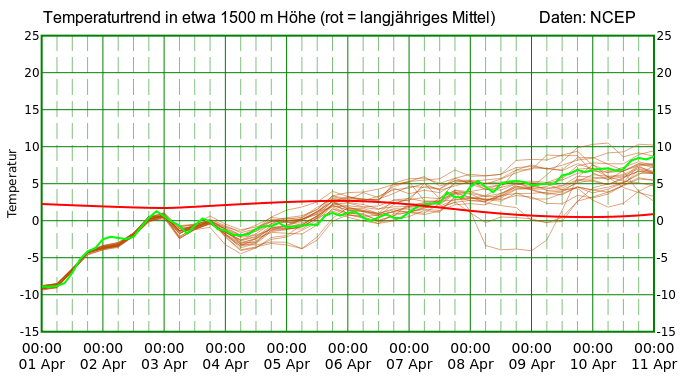

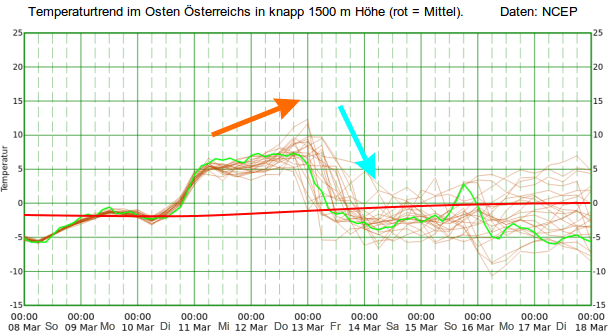

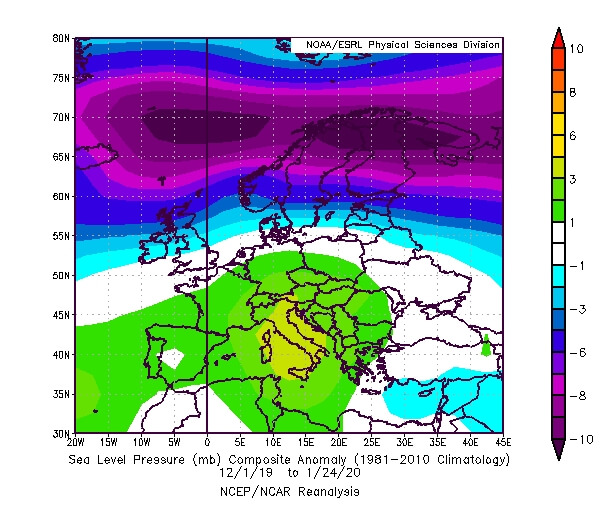

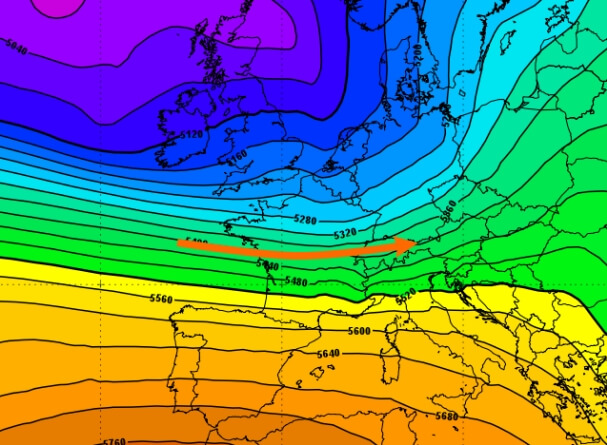

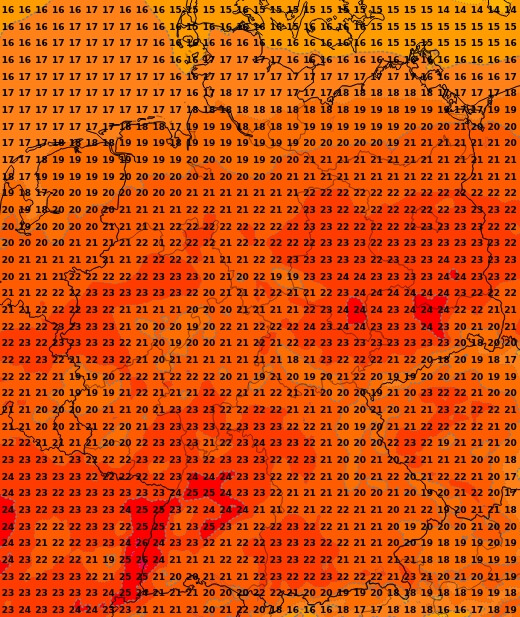

Für die zweite Monatshälfte sowie den Februar werden die Karten aufgrund der plötzlichen Stratosphärenerwärmung bzw. des schwachen Polarwirbels neu gemischt. Erste Modelle berechnen ab etwa der zweiten Januarhälfte unterdurchschnittliche Temperaturen in Skandinavien und im Norden Russlands – ganz im Gegensatz zu den bisherigen saisonalen Prognosen. Wenn dort sehr kalte Luft lagert, ist der Weg bis nach Deutschland jedenfalls nicht mehr so weit. Die Prognoseunsicherheit für den weiteren Winter ist größer denn je, die Aussichten für Winterfreunde stehen nun aber etwas besser als noch vor ein paar Wochen.