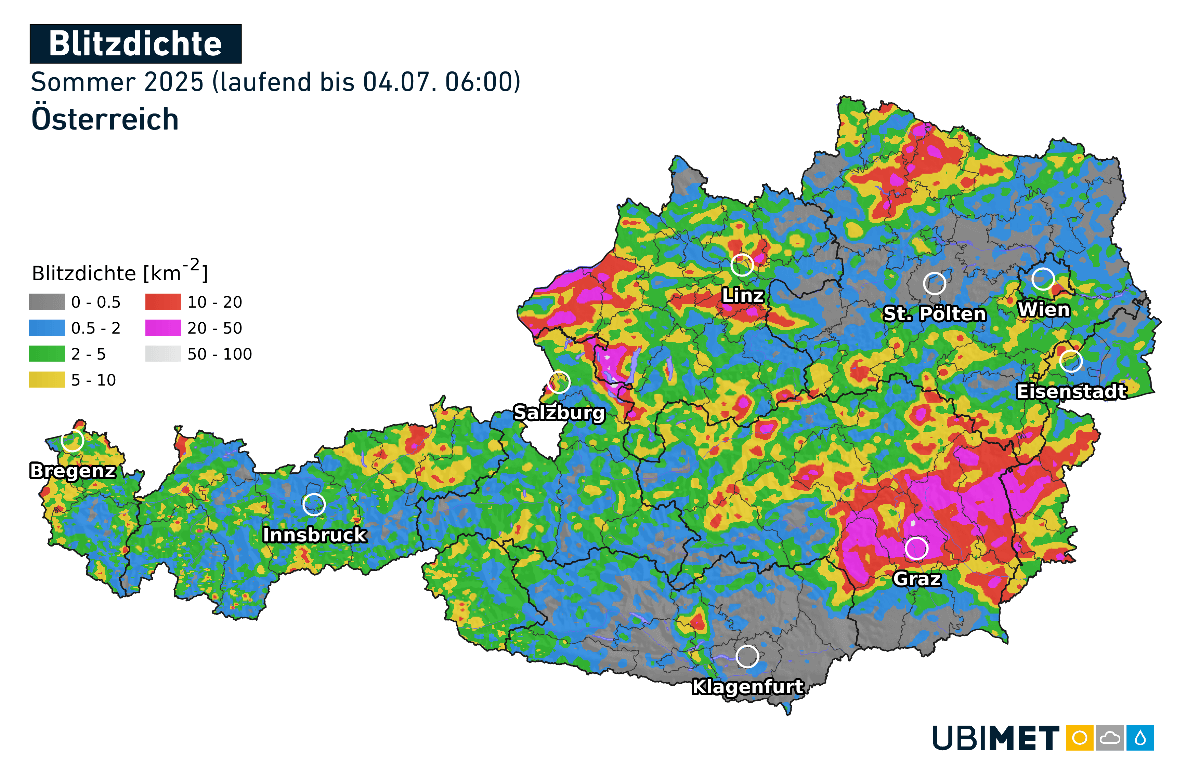

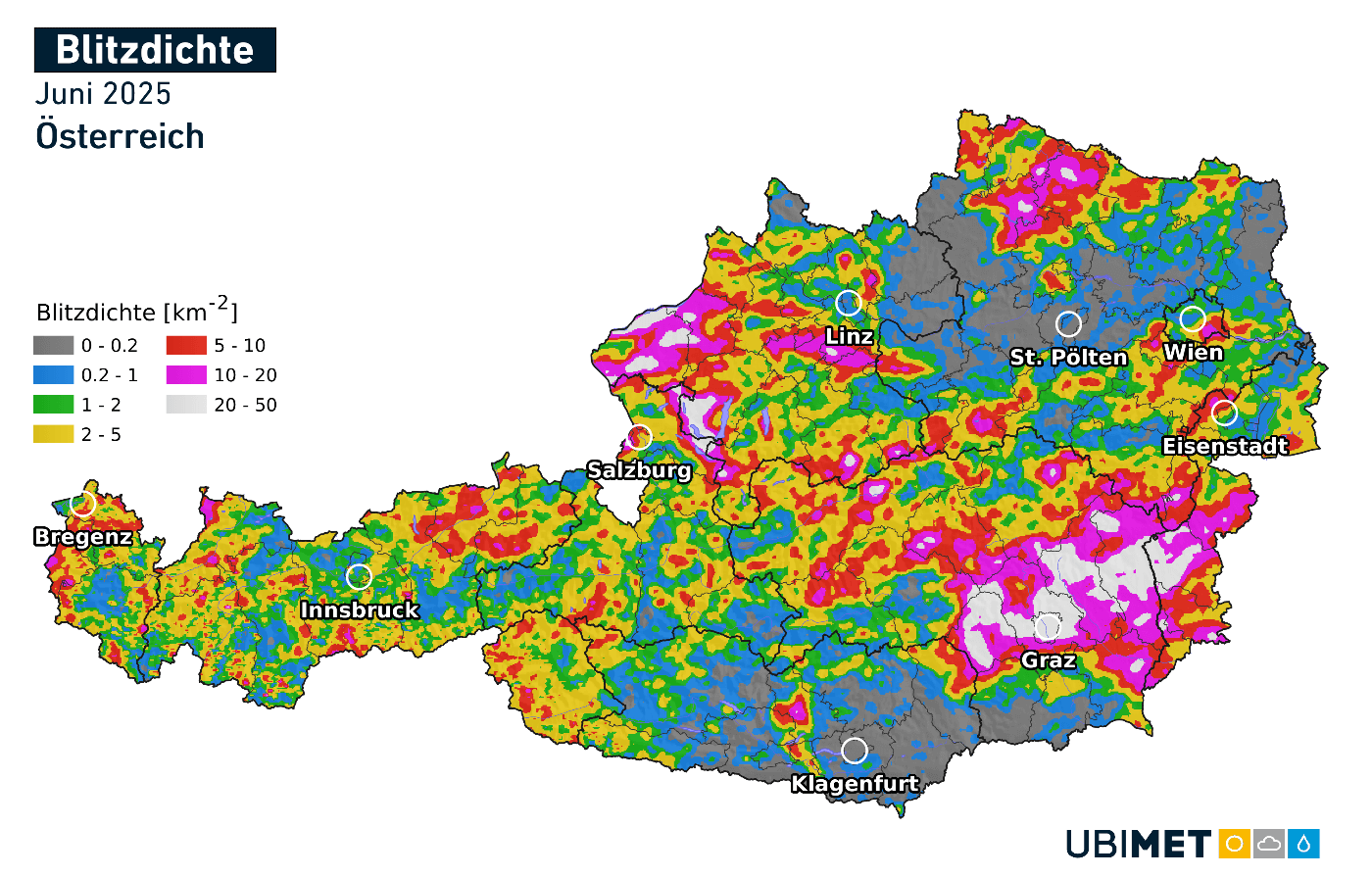

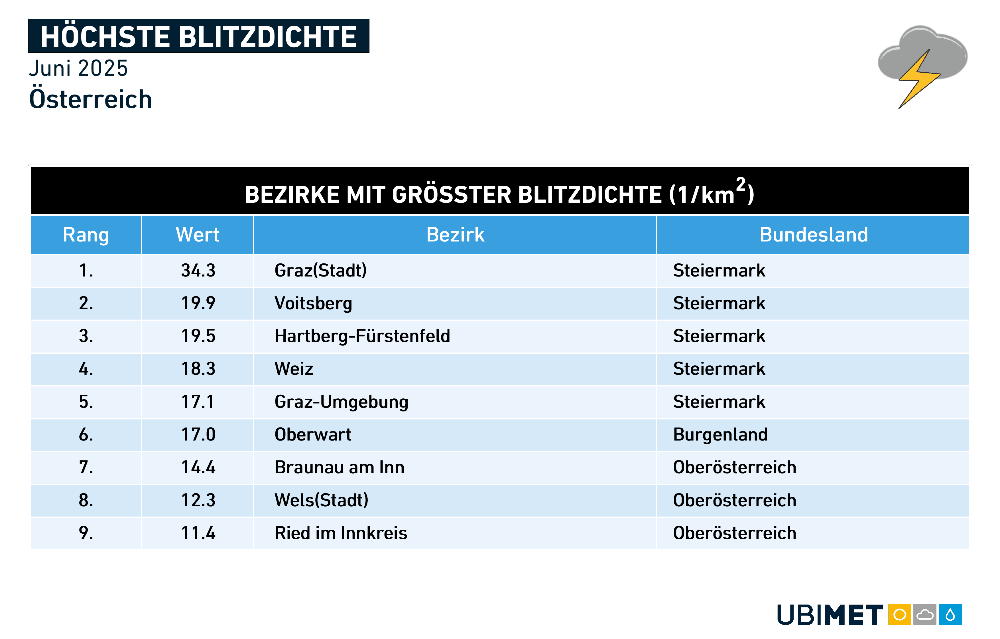

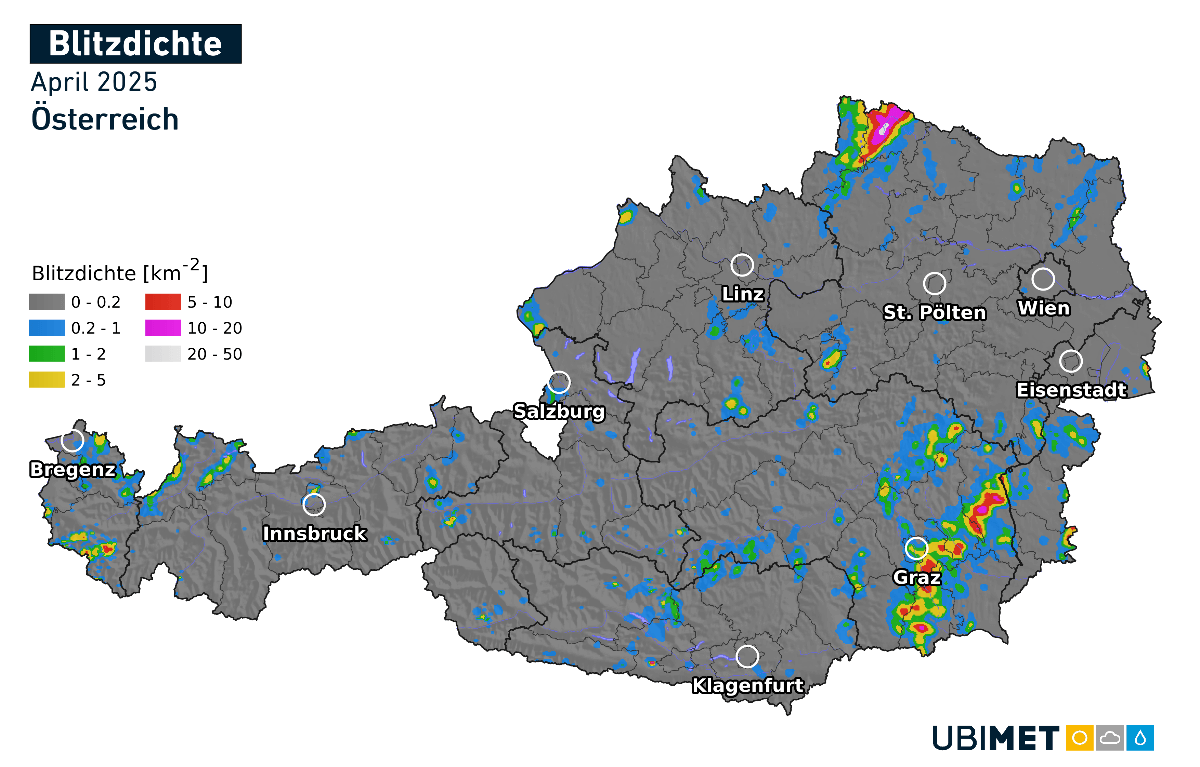

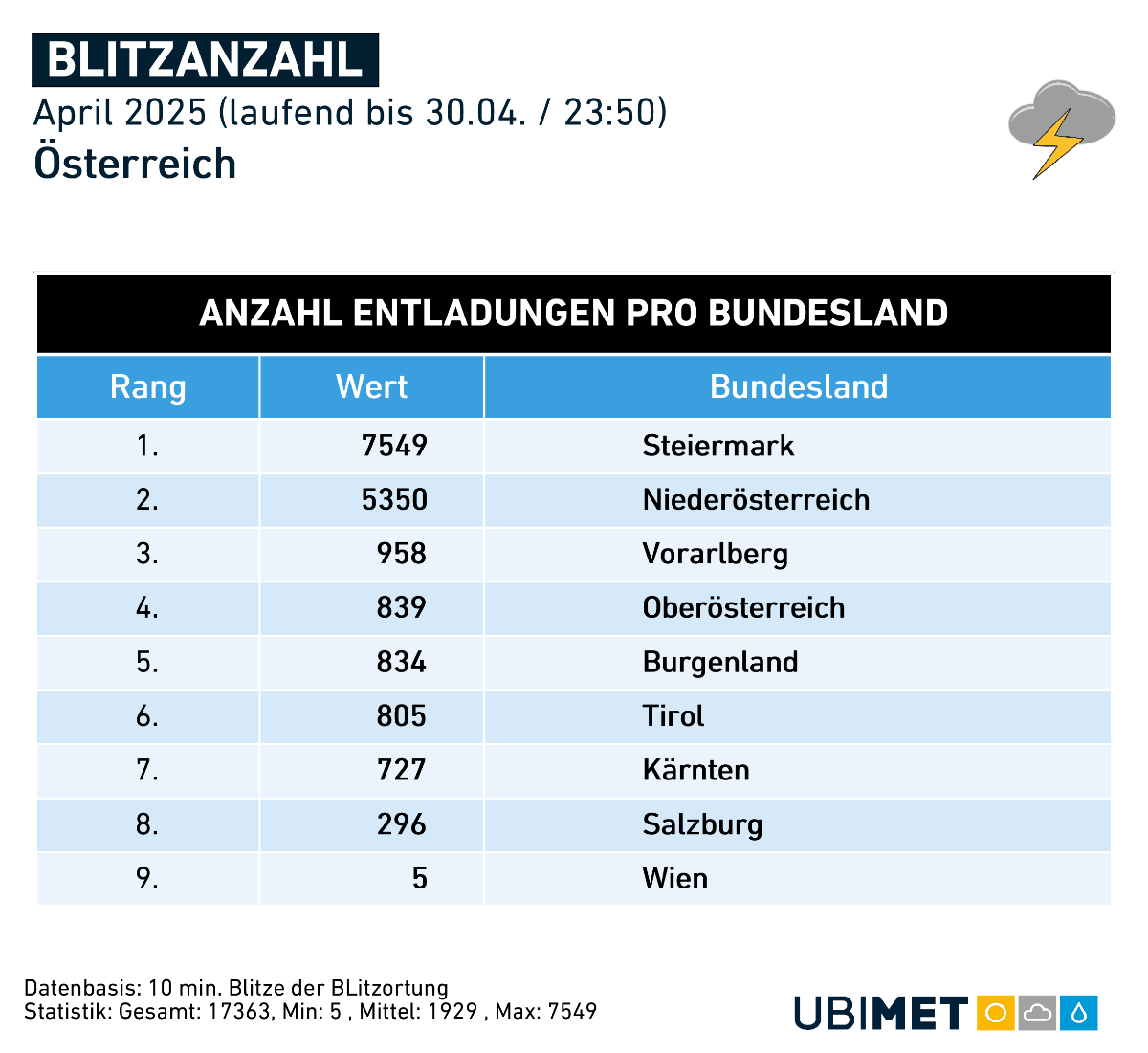

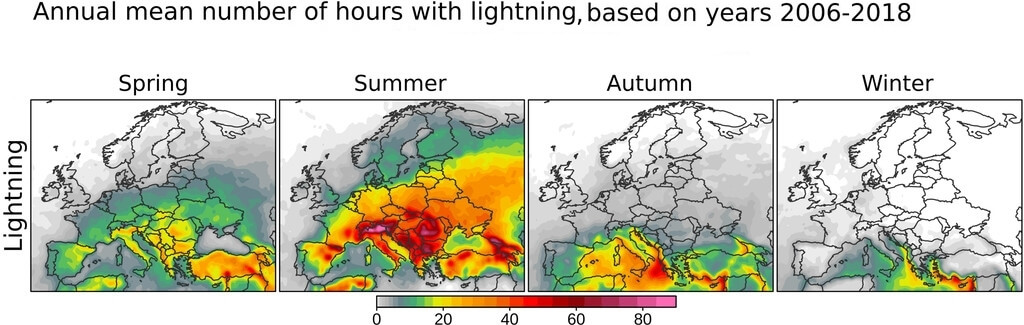

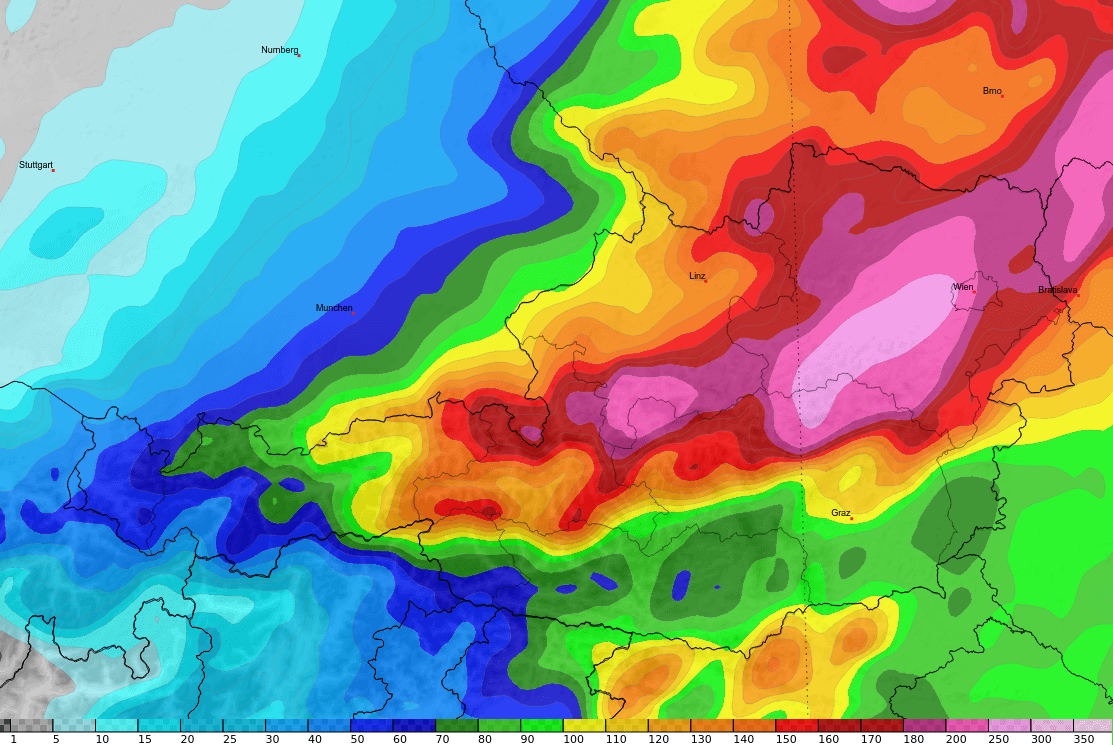

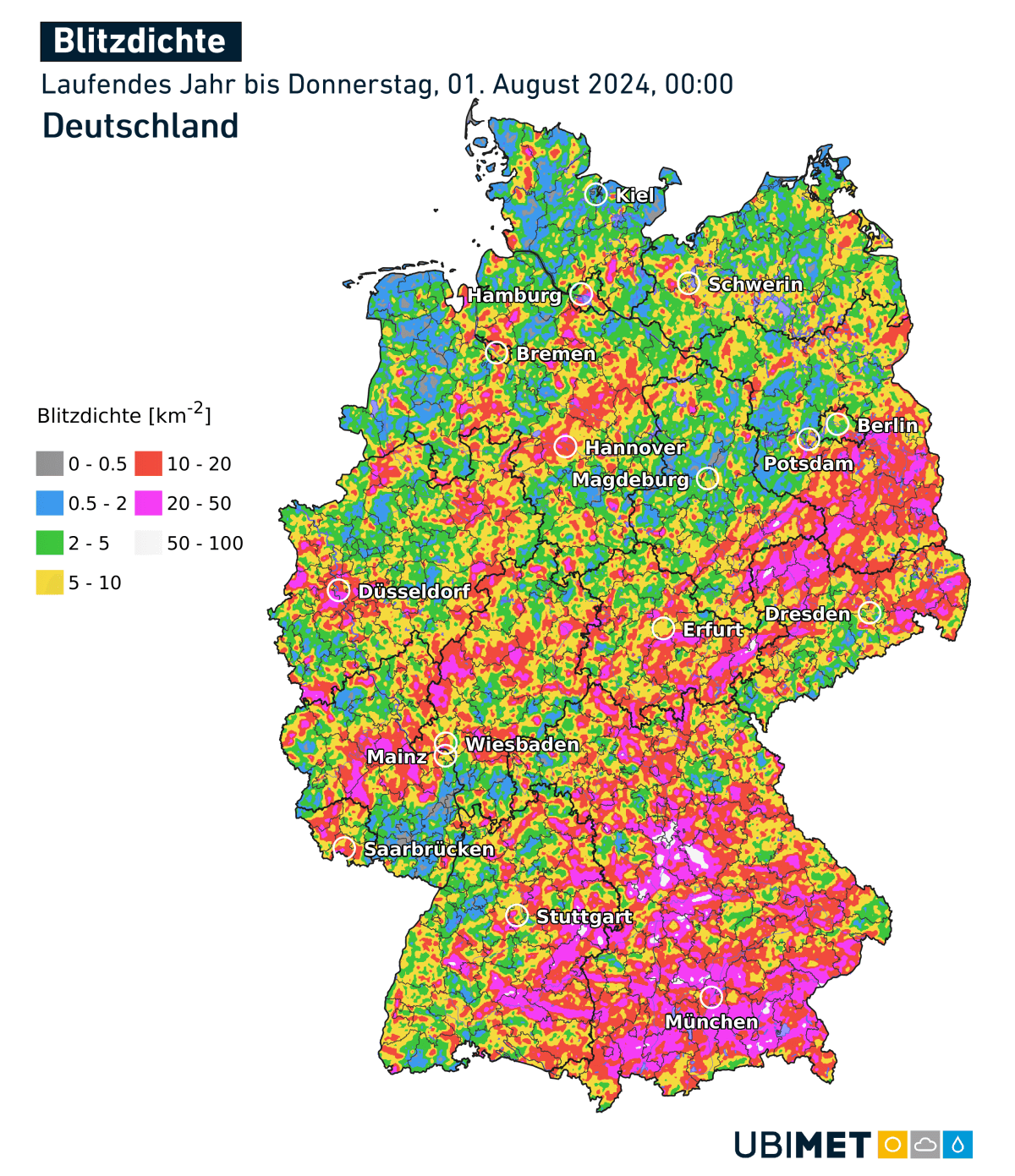

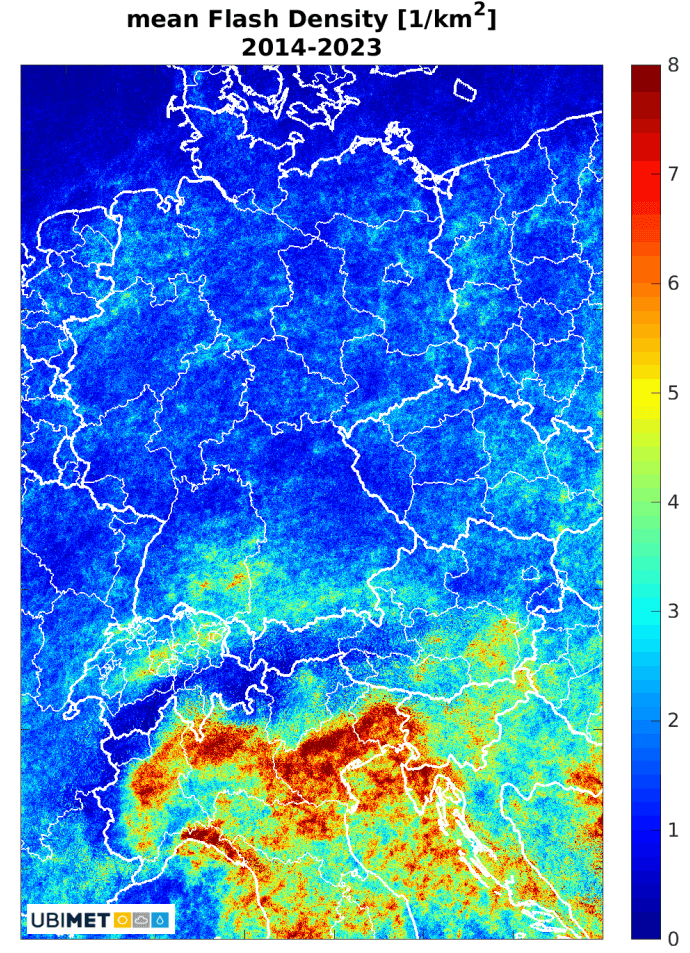

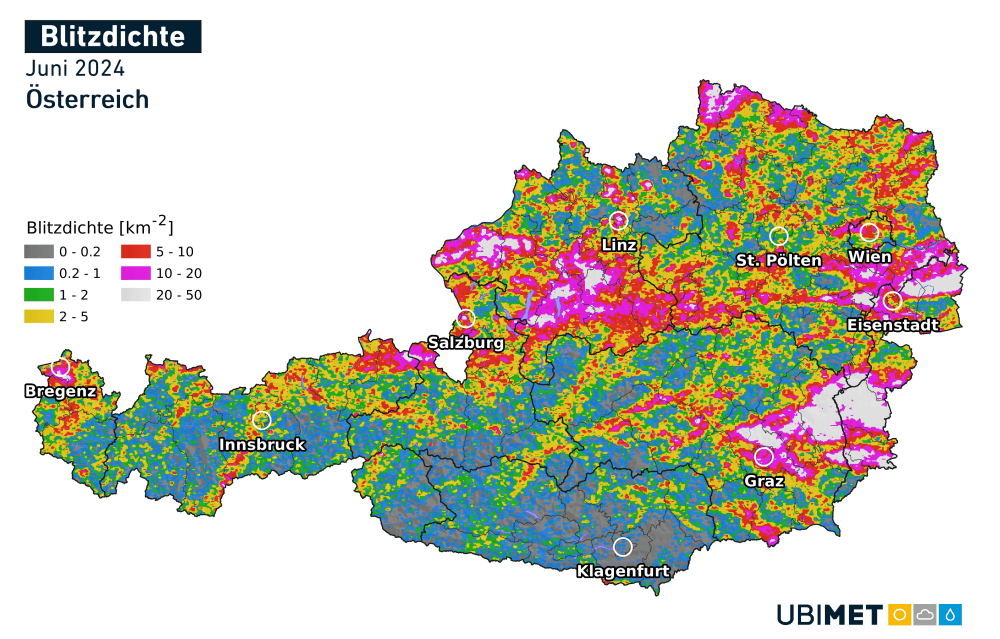

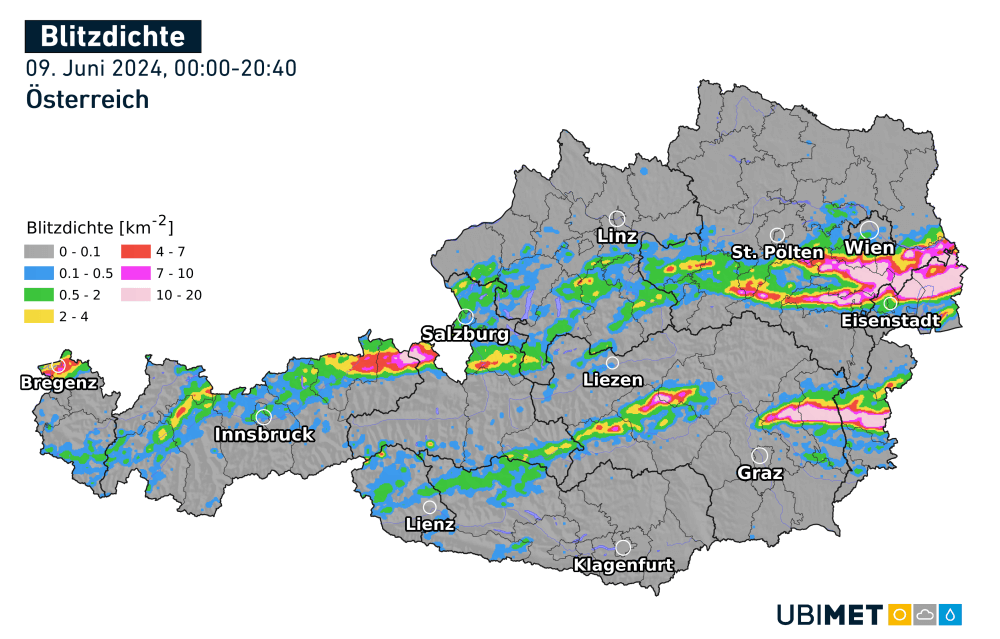

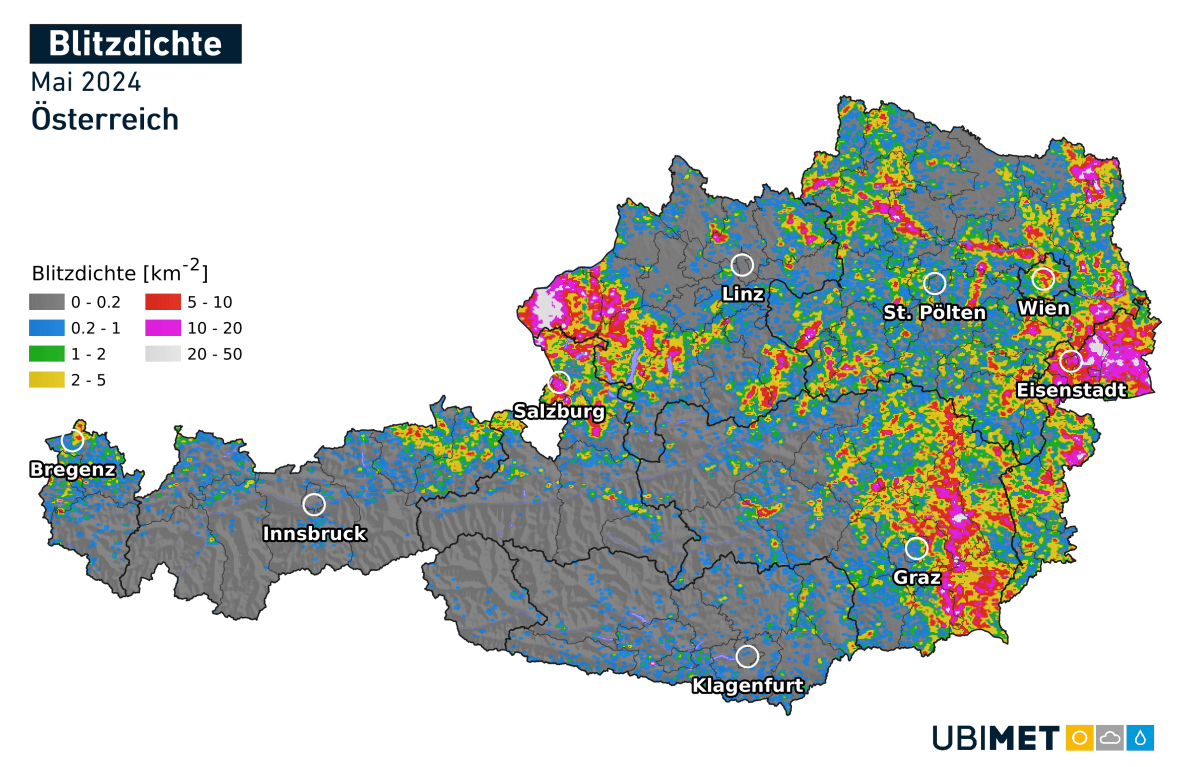

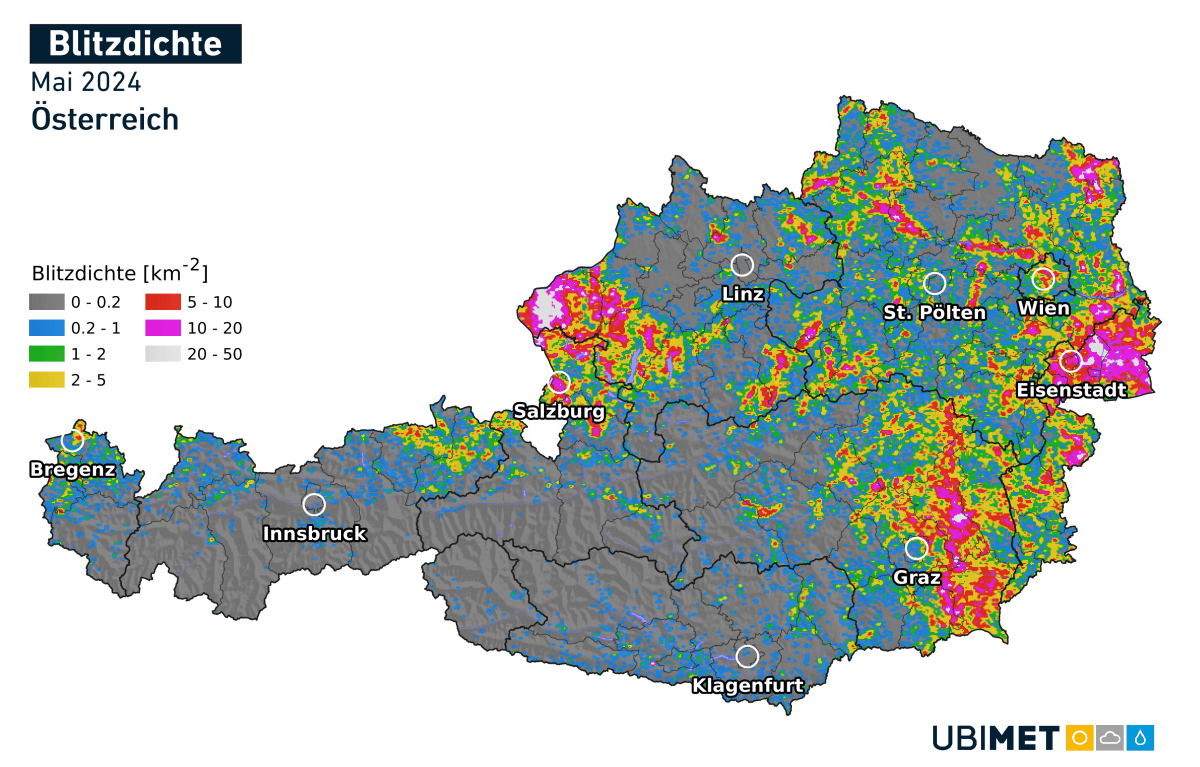

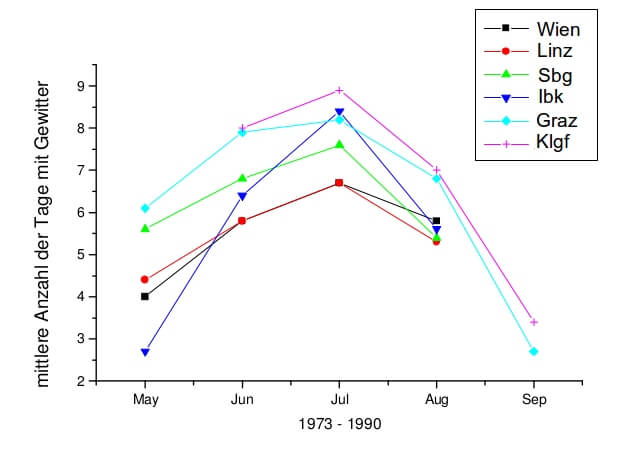

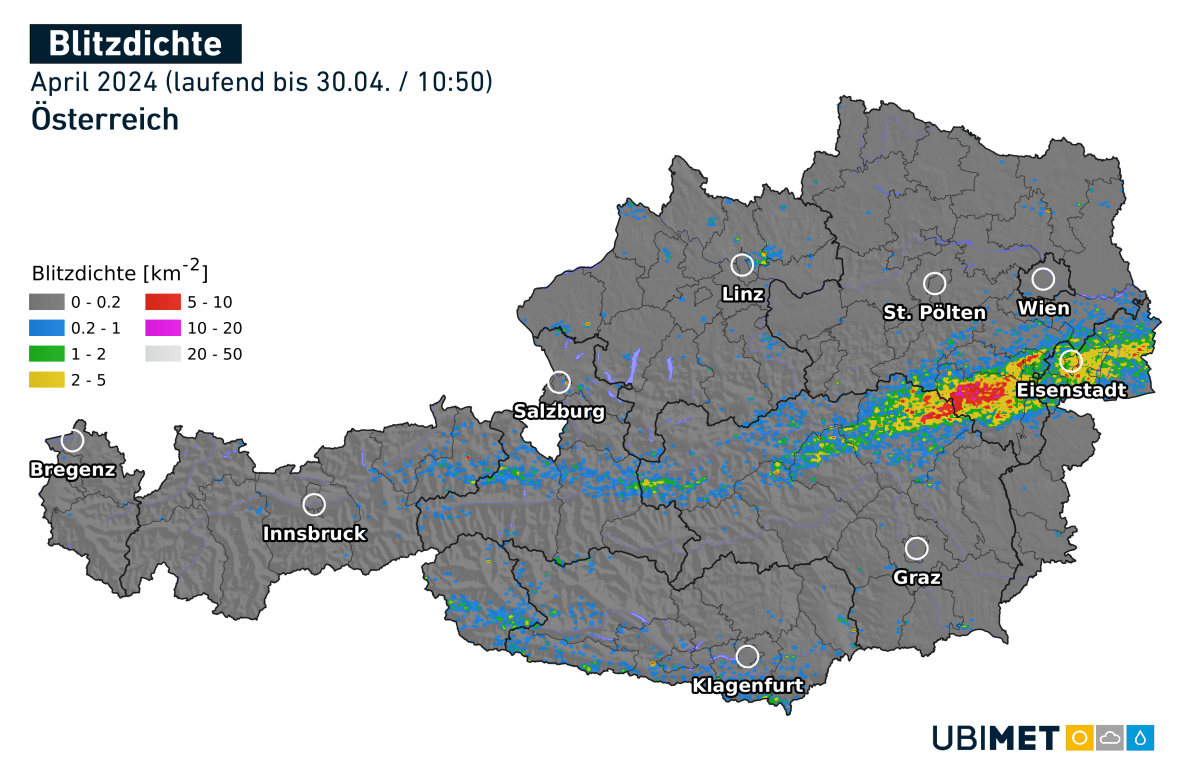

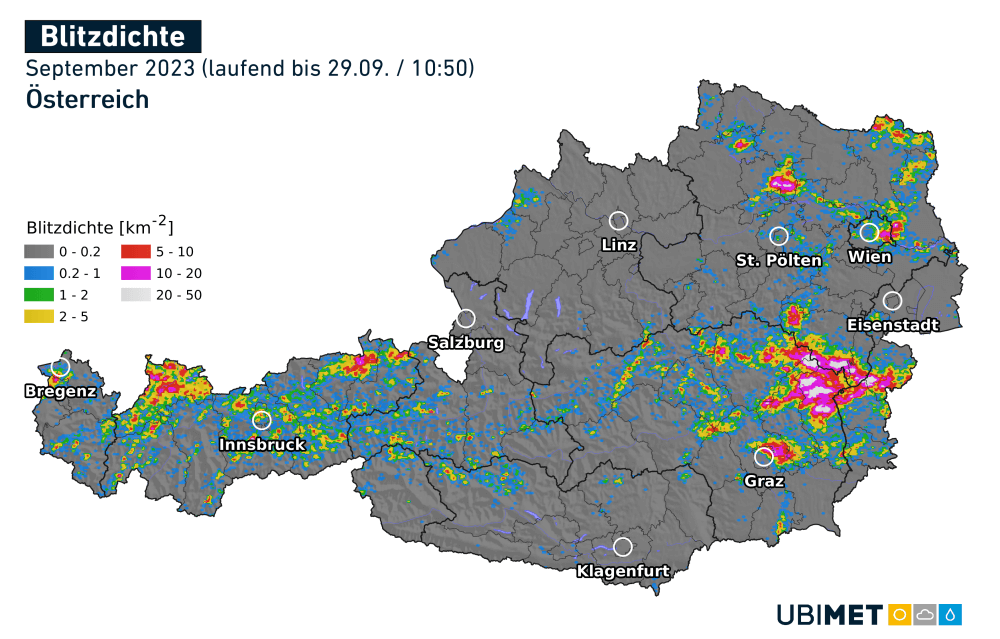

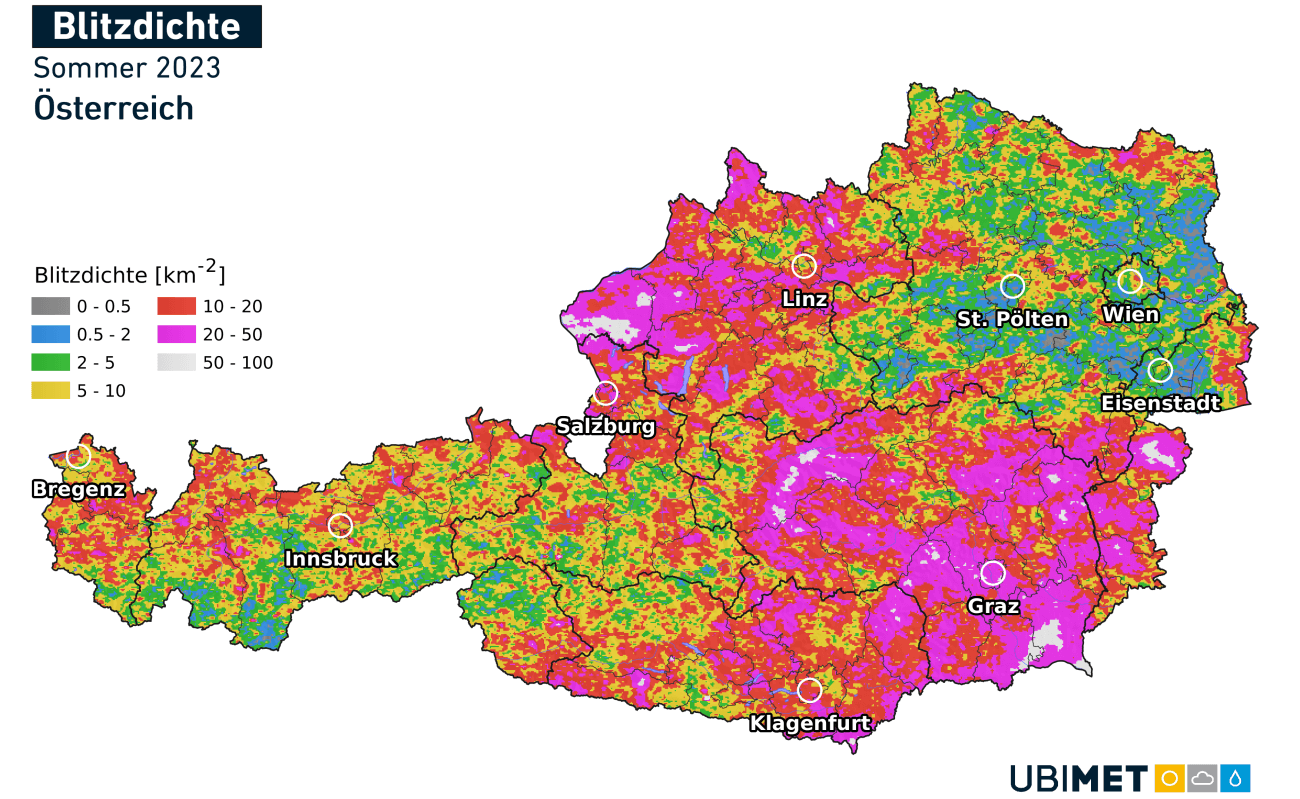

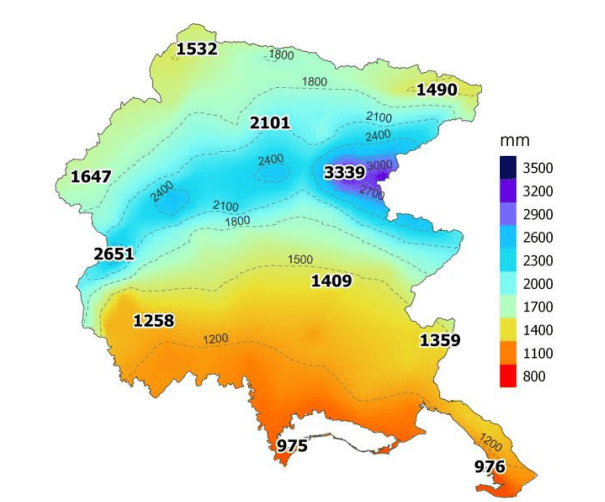

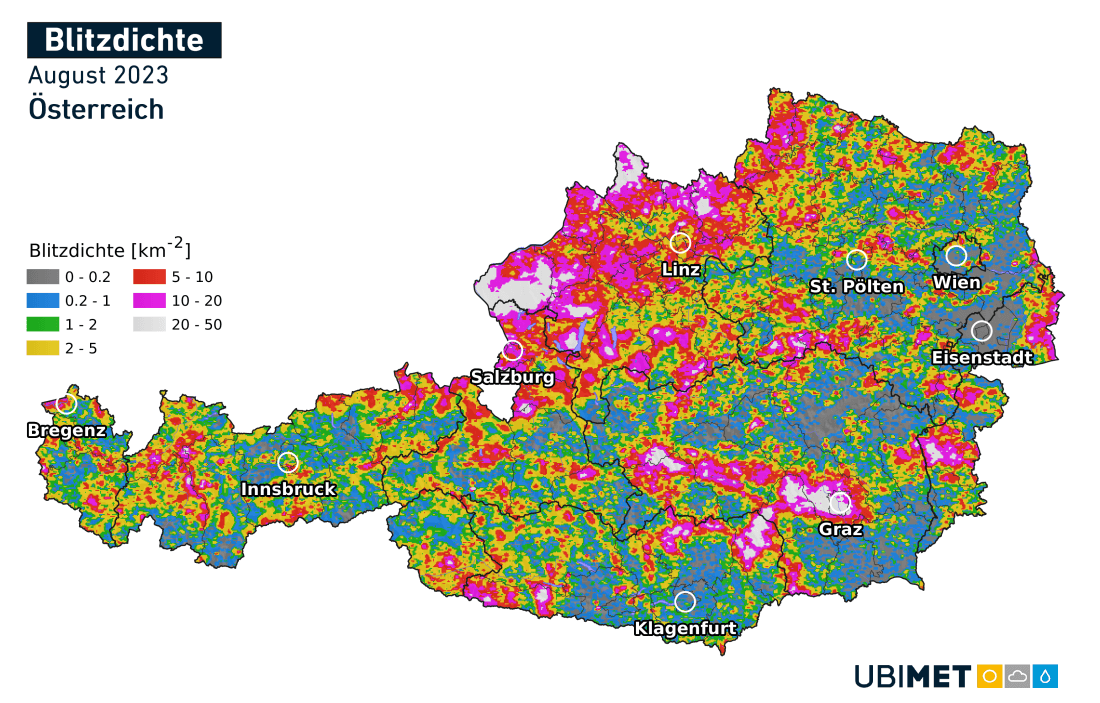

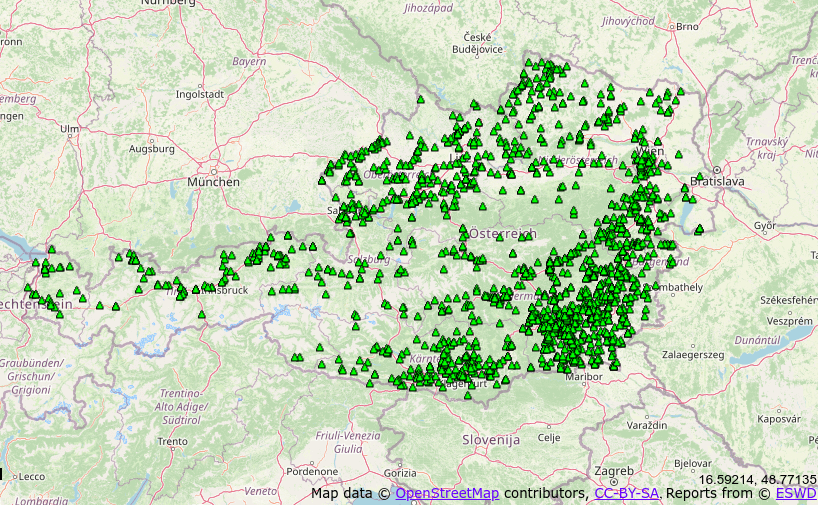

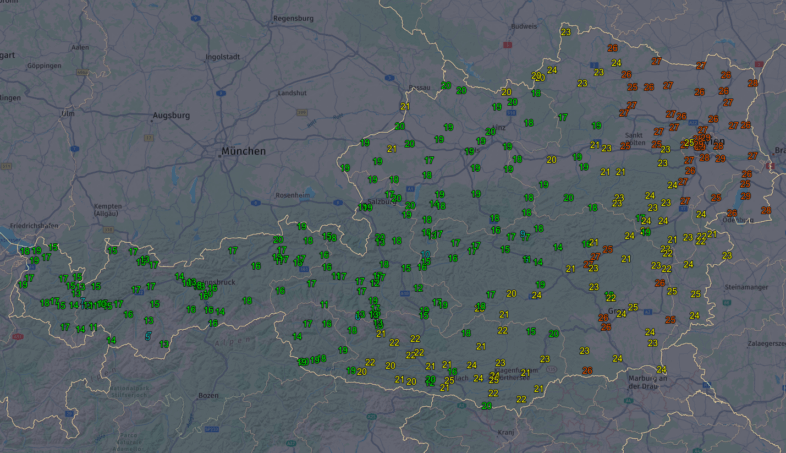

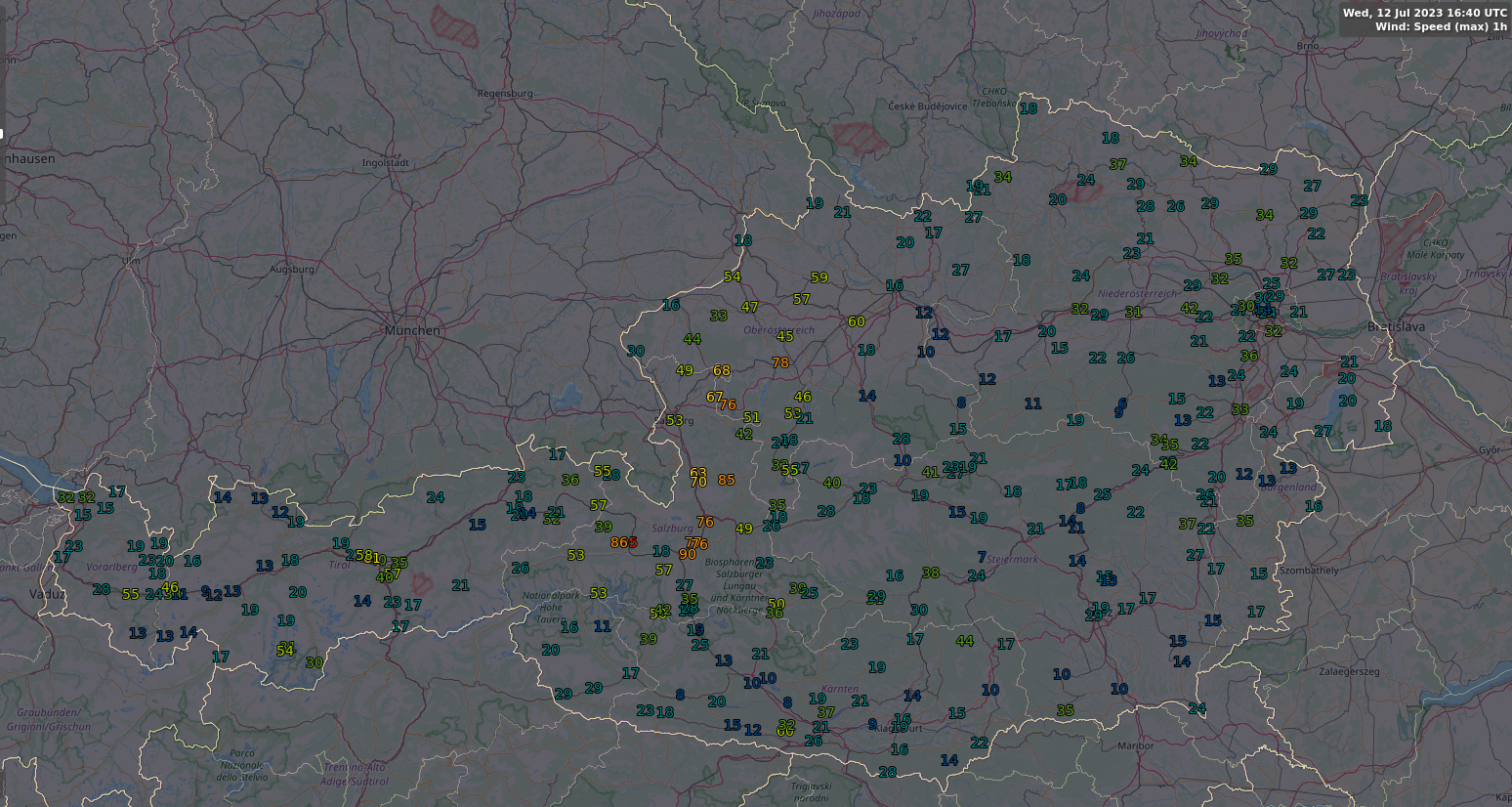

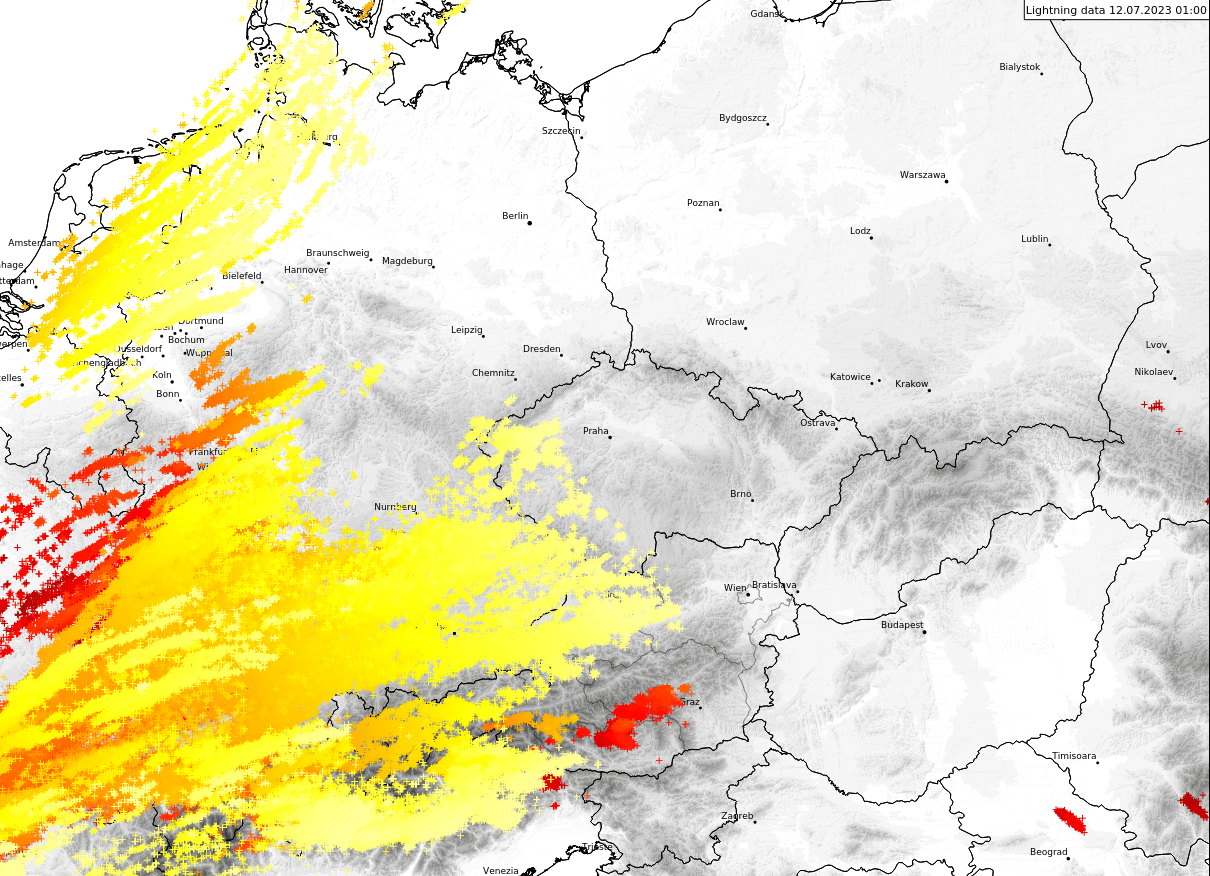

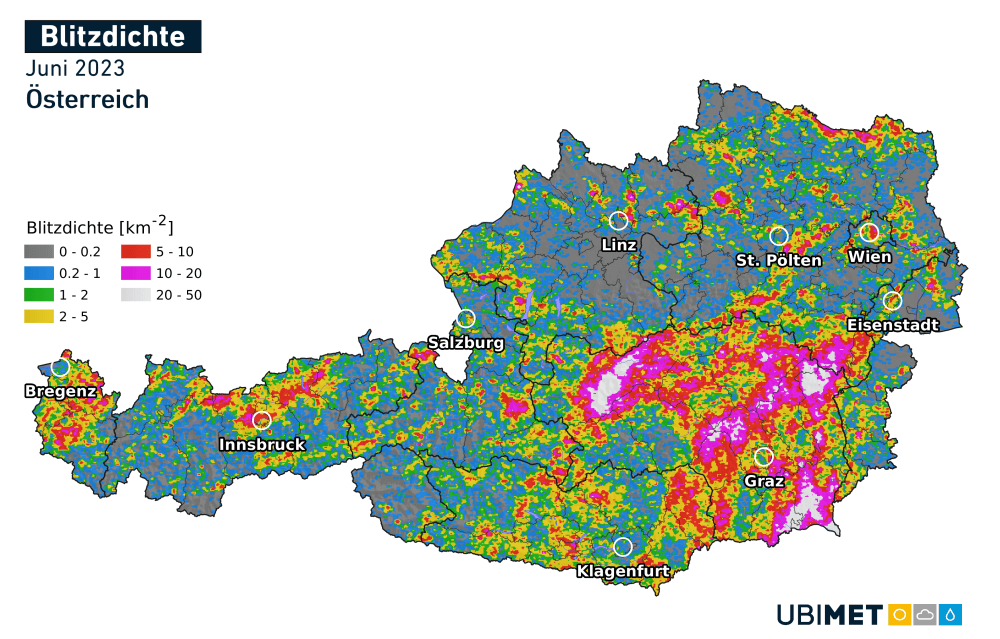

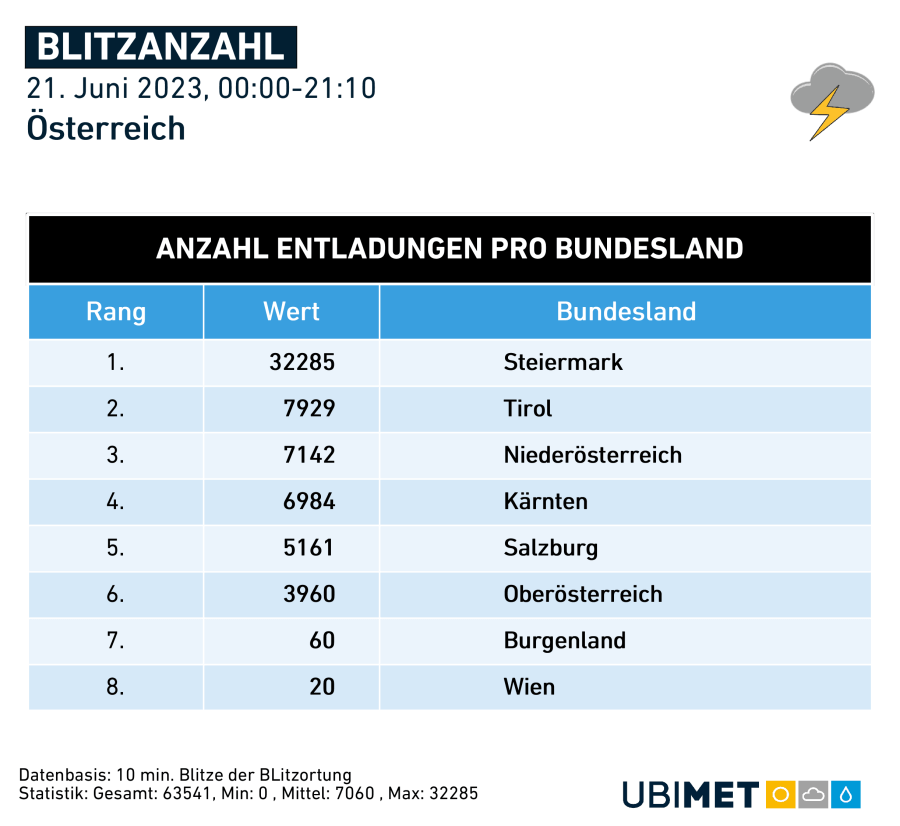

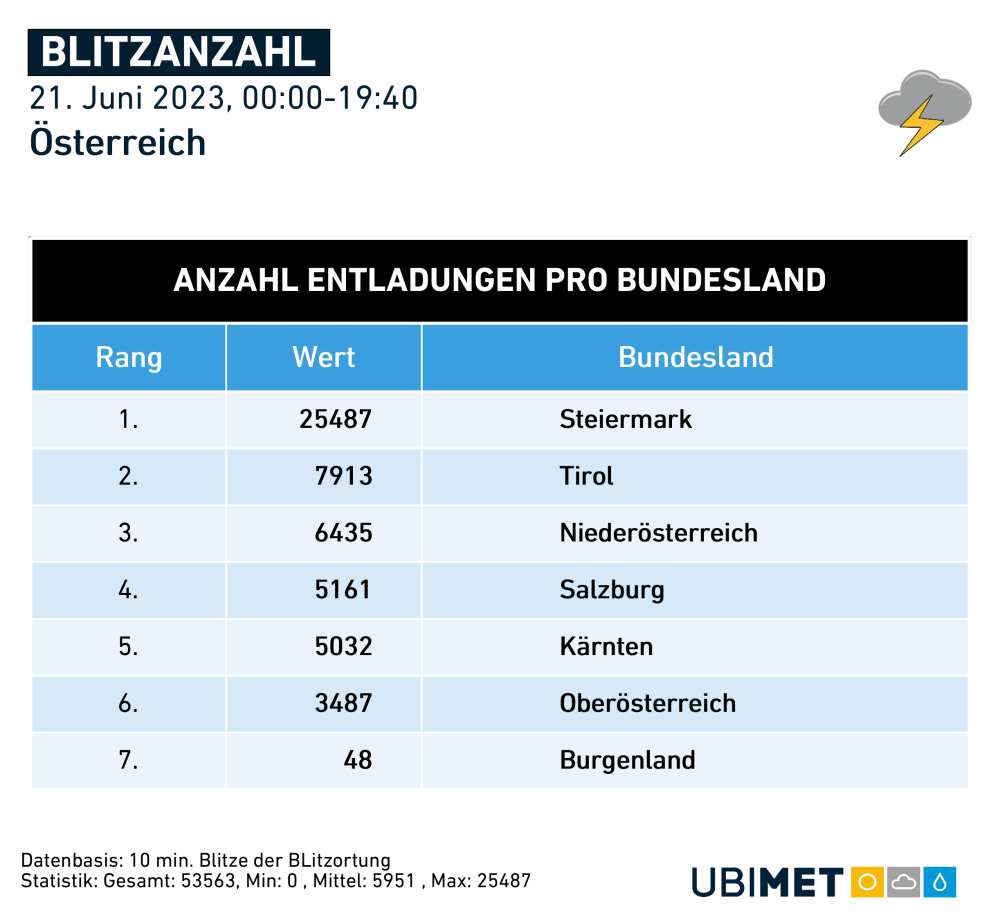

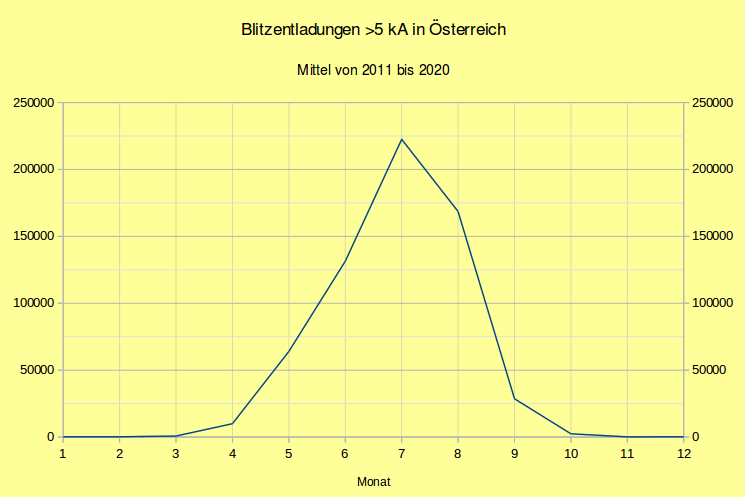

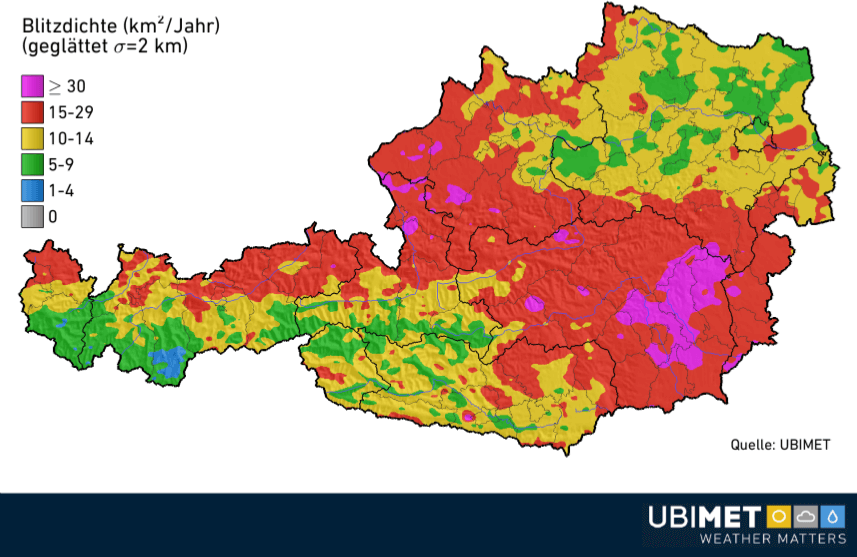

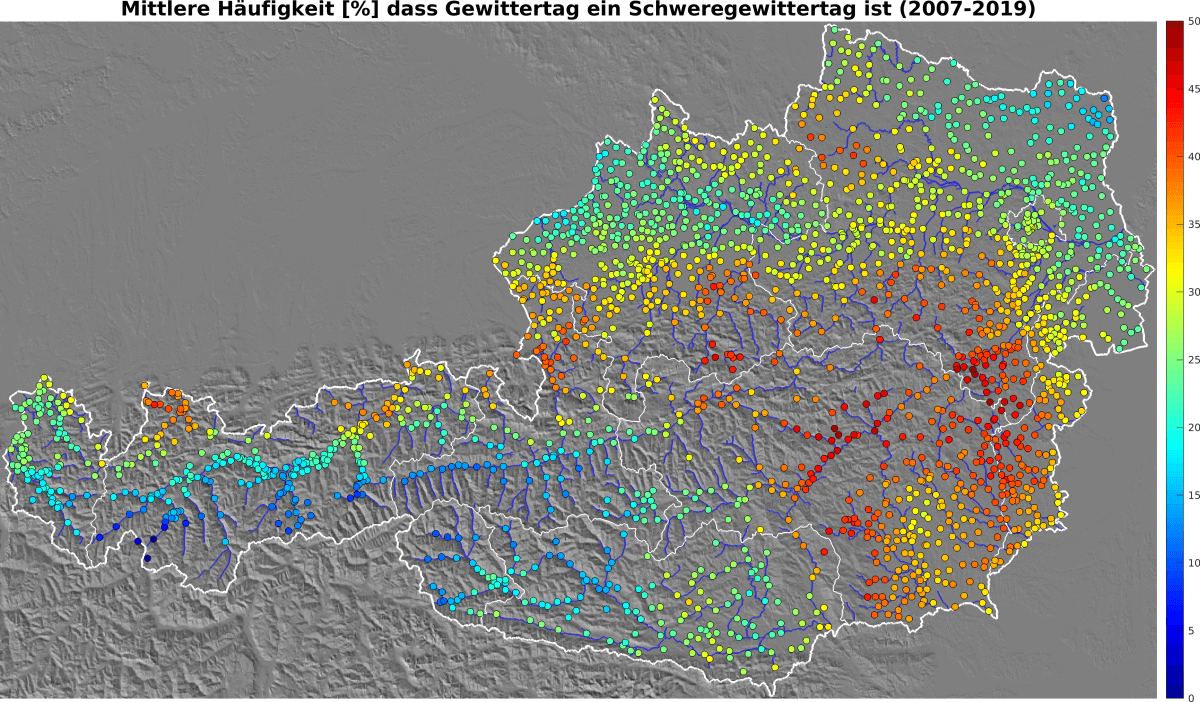

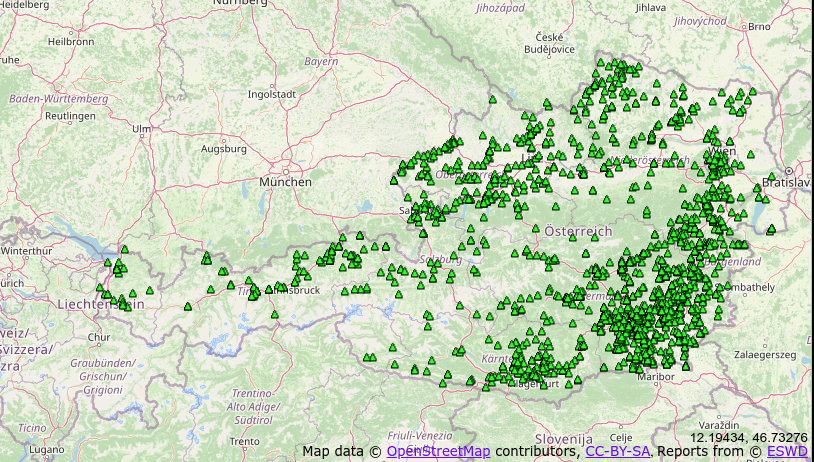

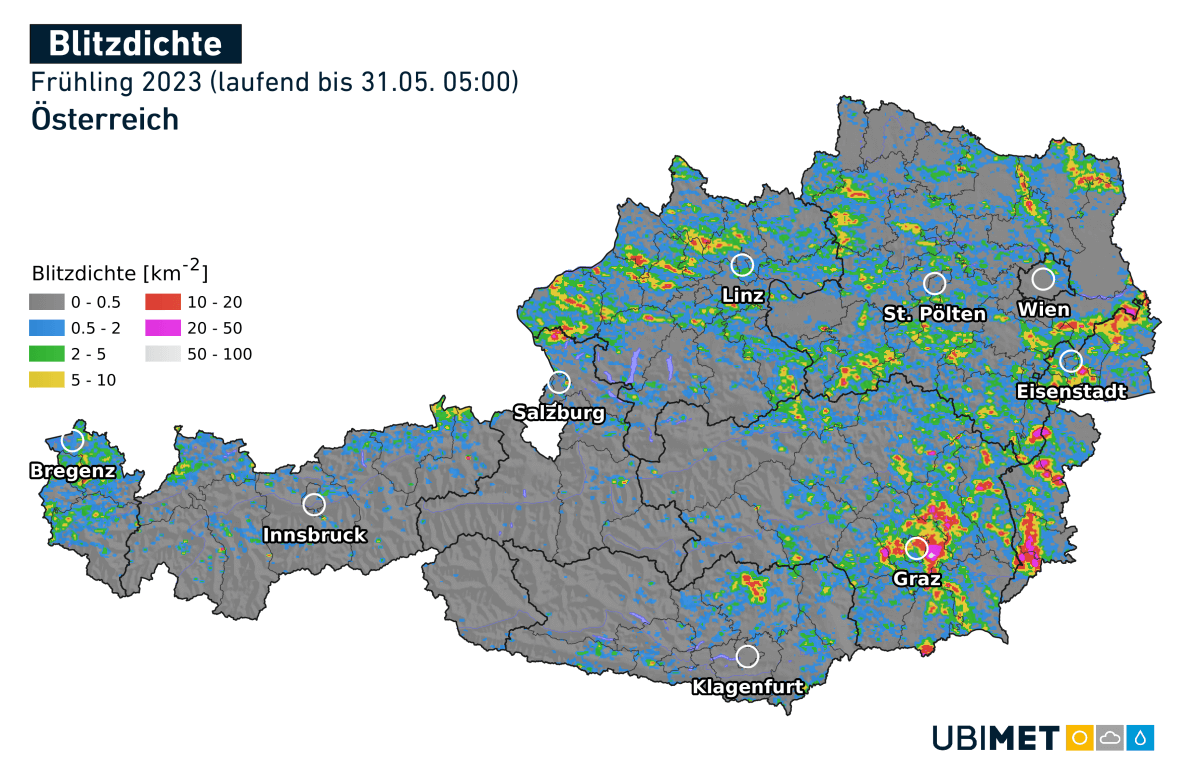

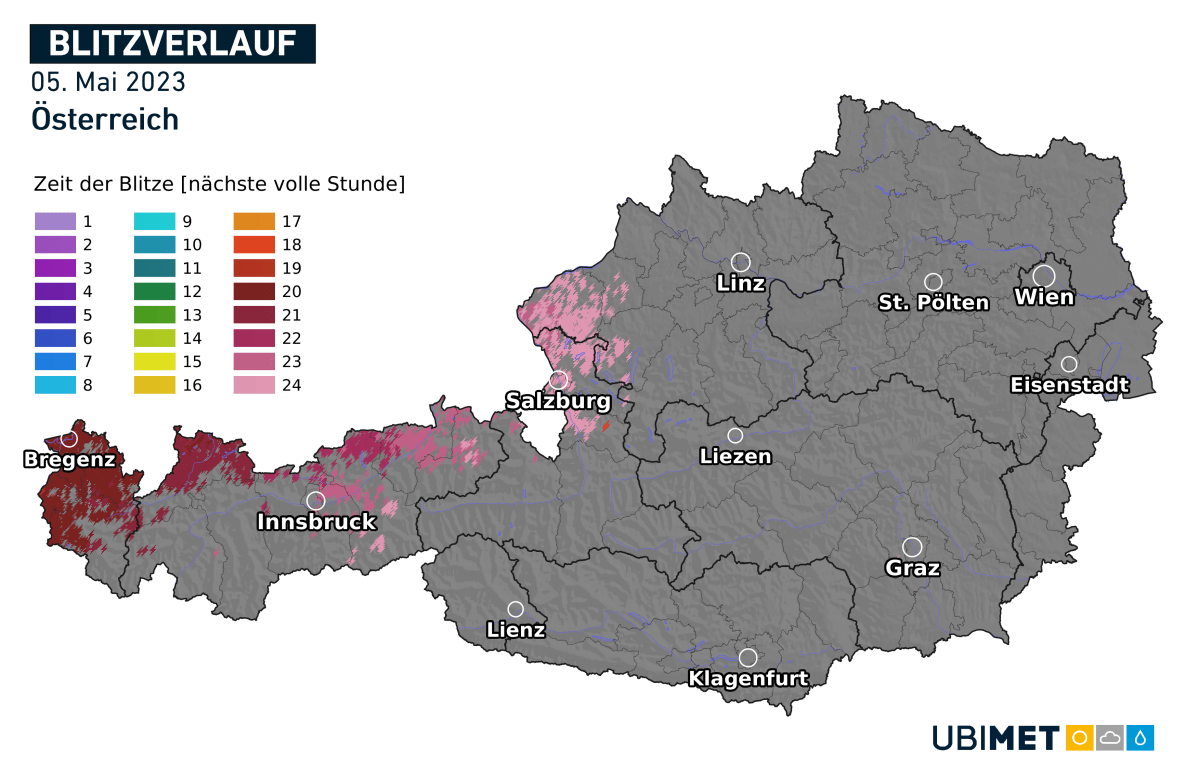

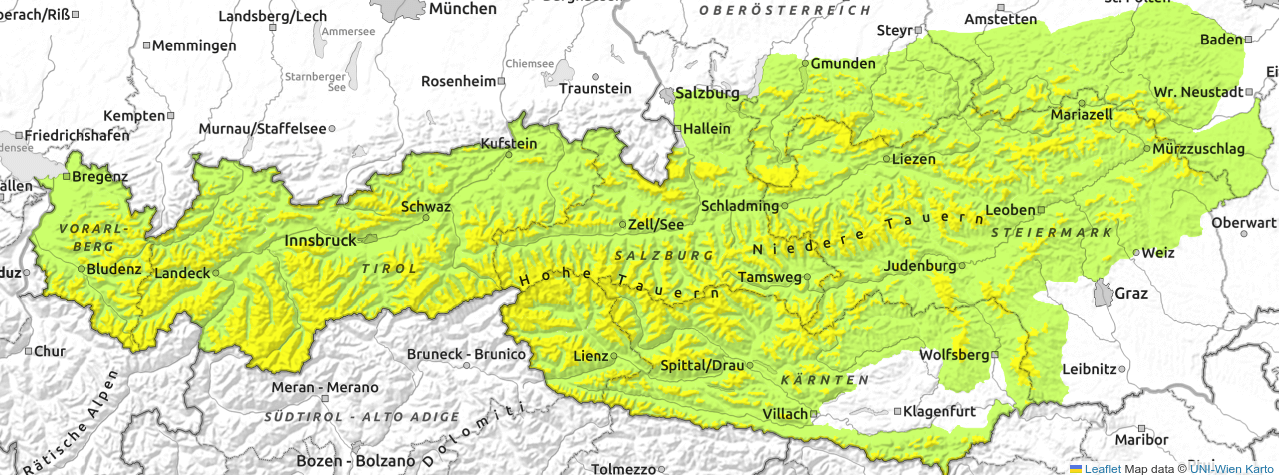

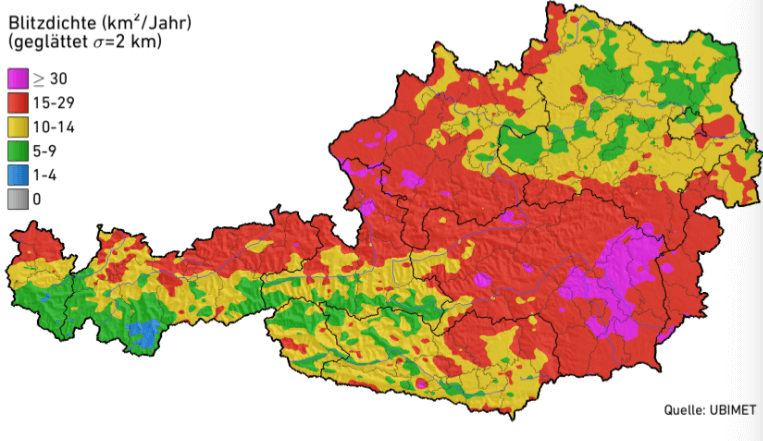

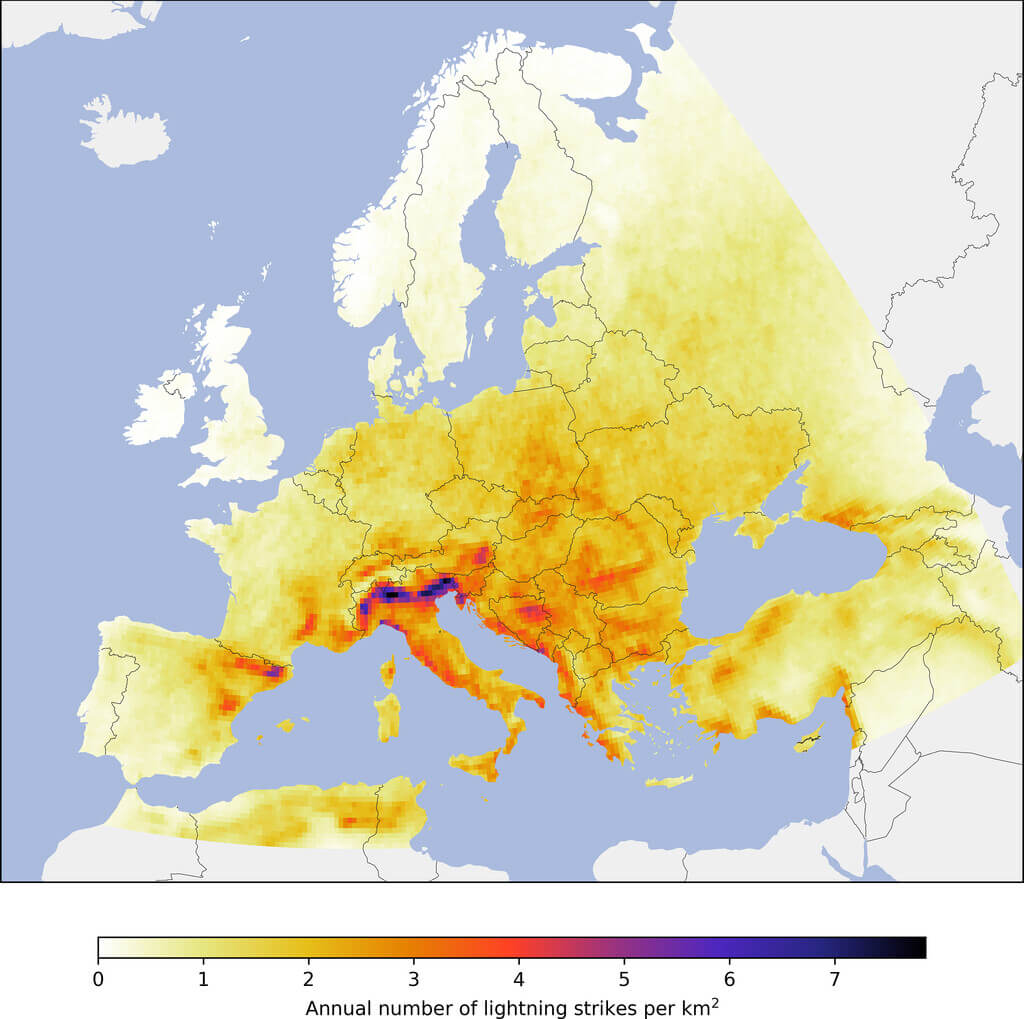

In Österreich kommt es jährlich zu etwa 1,3 Mio. Blitzentladungen, von denen rund 20 % in den Boden einschlagen. Besonders viele Blitze pro Jahr treten im südöstlichen Berg- und Hügelland sowie entlang der Nordalpen auf. Im Zehnjahresmittel liegen die Bezirke mit der höchsten Blitzdichte in der Steiermark:

- 34,6 Blitze/km² Weiz (ST)

- 32,7 Blitze/km² Graz-Umgebung (ST)

- 29,3 Blitze/km² Hartberg-Fürstenfeld (ST)

Am niedrigsten ist die Blitzdichte in den Bezirken Bludenz und Landeck mit durchschnittlich 8,2 bzw. 8,6 Blitzen pro km². Weitere Informationen dazu findet man hier: Die blitzreichsten Regionen in Österreich.

Gefahrenquelle Blitz

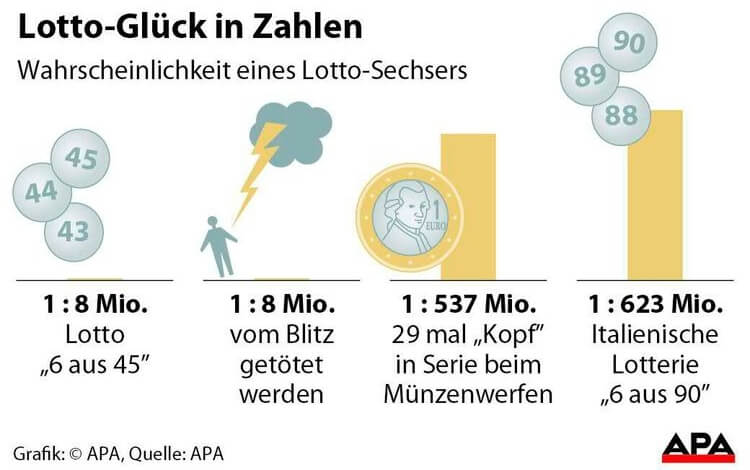

Die Zahl der Todesfälle durch Blitzschlag ist in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen: Während es in den 1960er-Jahren noch 20 bis 40 Blitztote pro Jahr gab, sind es heutzutage durchschnittlich ein bis zwei. Schätzungsweise enden ein Drittel aller Blitzunfälle tödlich. Damals waren vor allem Menschen in der Landwirtschaft betroffen, heute ereignen sich viele Unfälle bei Freizeitaktivitäten. Ein häufiger statistischer Vergleich zur Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist der Lotto-Sechser.

Ein Blitz kündigt sich in der Regel nicht an und er kann auch mehrere Kilometer abseits des Gewitterkerns einschlagen. Blitze treffen auch nicht immer die höchsten Objekte und können durchaus auch mehrfach am gleichen Punkt einschlagen – beispielsweise in Sendeanlagen auf Berggipfeln.

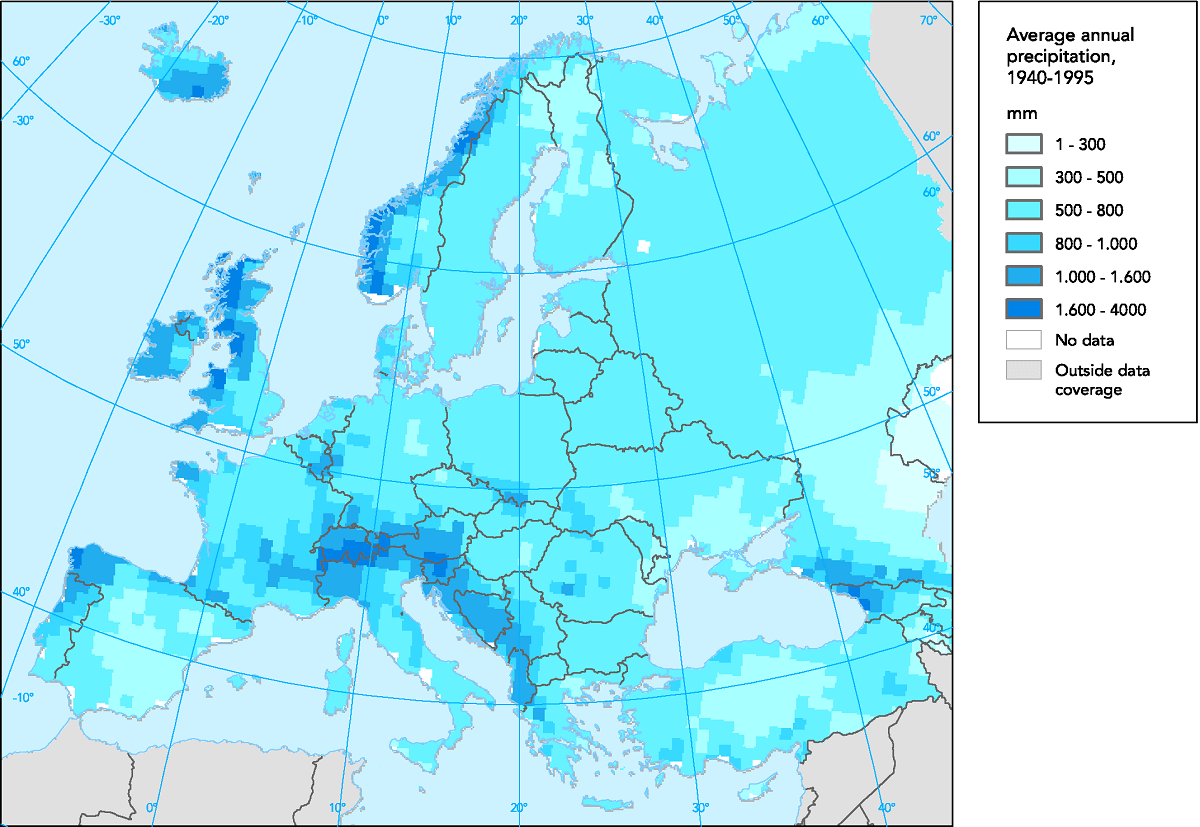

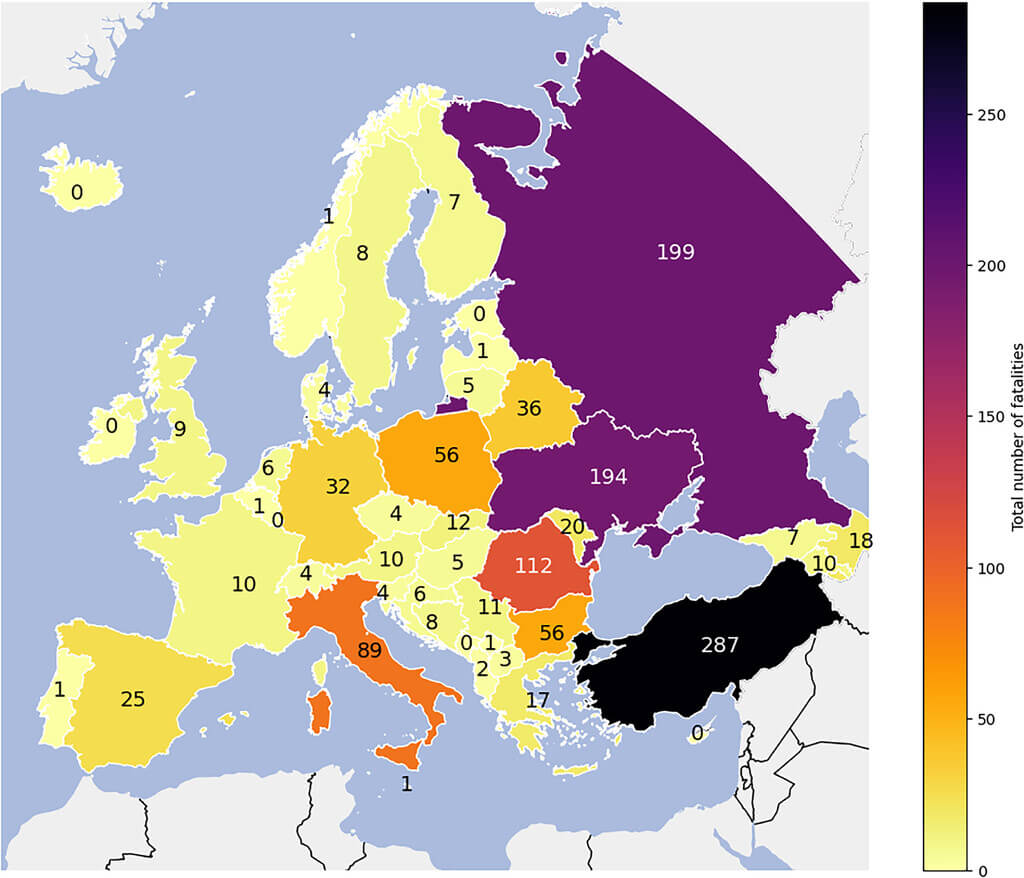

Viele Blitztote in Osteuropa

Laut einer neuen Studie des ESSL gab es in Europa zwischen 2001 und 2020 durchschnittlich 64 Todesfälle durch Blitzschlag pro Jahr. Die Mehrheit der Opfer ist männlich (78%) und stammt überwiegend aus Osteuropa – insbesondere aus der Türkei bzw. aus Bulgarien, Moldawien und Rumänien. Die wenigsten Blitztoten wurden in West- und Nordeuropa verzeichnet. Das liegt einerseits an der geringeren Blitzhäufigkeit, andererseits aber auch an der inhomogenen Datenverfügbarkeit sowie an gesellschaftlichen Aspekten: In diesen Regionen arbeiten deutlich mehr Menschen im Freien, vor allem in der Landwirtschaft, oft ohne ausreichende Schutzmöglichkeiten. In Westeuropa ereignen sich Blitzunfälle hingegen meist bei Freizeitaktivitäten – so kamen allein seit dem vergangenen Sommer fünf Menschen in den österreichischen Alpen durch Blitze ums Leben.

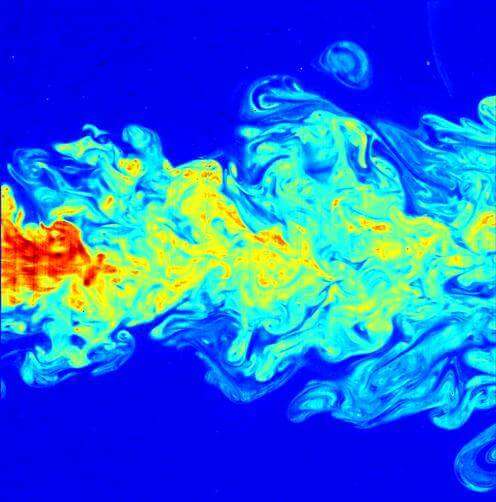

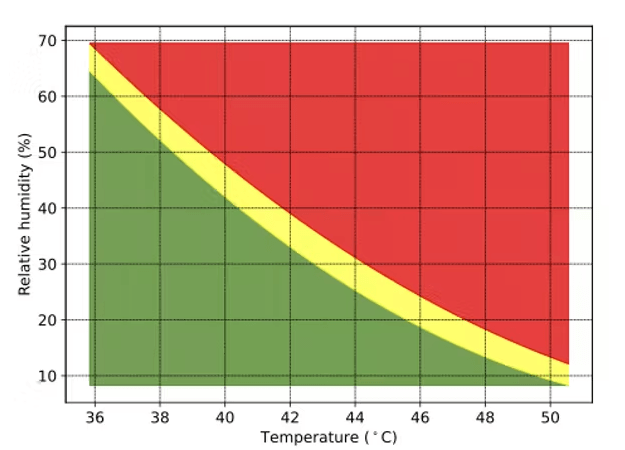

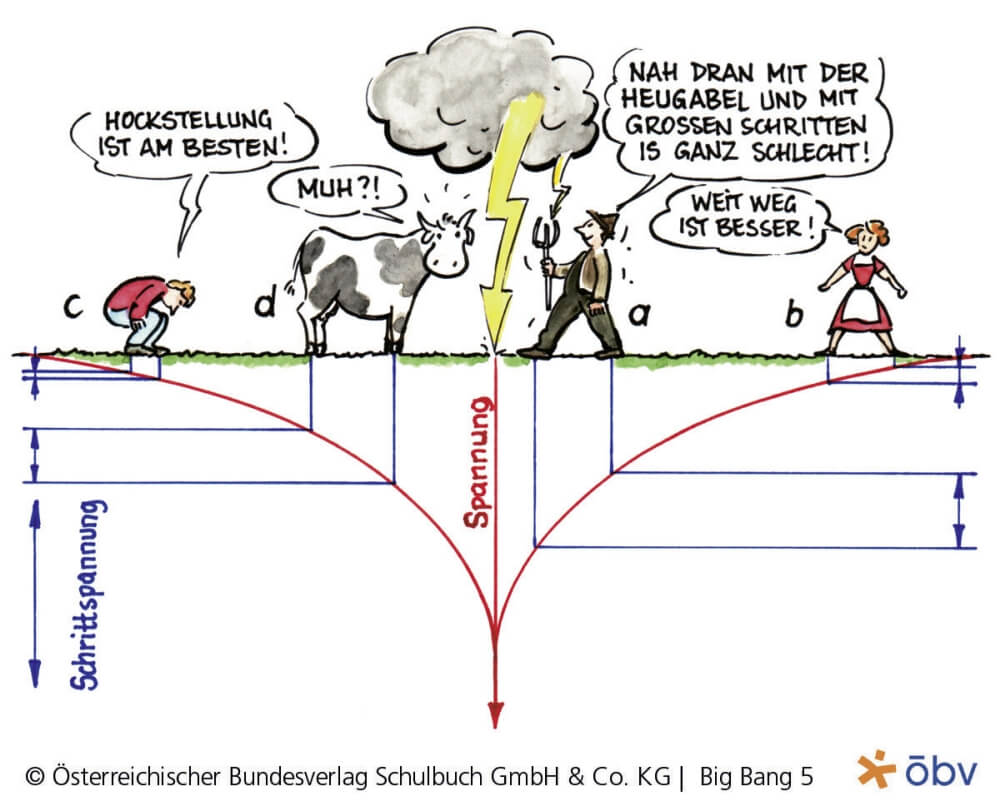

Schrittspannung

Bei einem Gewitter besteht nicht nur die Gefahr eines direkten Blitzschlags, sondern auch das Risiko, sich in unmittelbarer Nähe eines Einschlags zu aufzuhalten. Der Strom breitet sich an der Einschlagstelle radial im Boden aus. Die Spannung zwischen zwei Punkten mit gleichem Abstand vom Einschlagpunkt nimmt mit zunehmender Entfernung ab – man nennt dieses Phänomen auch „Spannungstrichter“. Schlägt ein starker Blitz wenige Meter neben einer Person ein, kann Strom durch den Körper fließen, wenn die Person mit zwei Punkten mit unterschiedlichem elektrischen Potenzial in Berührung ist (zum Beispiel beim Gehen). Diese sog. „Schrittspannung“ wird gefährlicher, je größer der Abstand zwischen den Kontaktpunkten ist. Deshalb sind etwa Kühe auf den Almen bei Gewittern besonders gefährdet, und für uns Menschen ist die Hockstellung die sicherste Position.

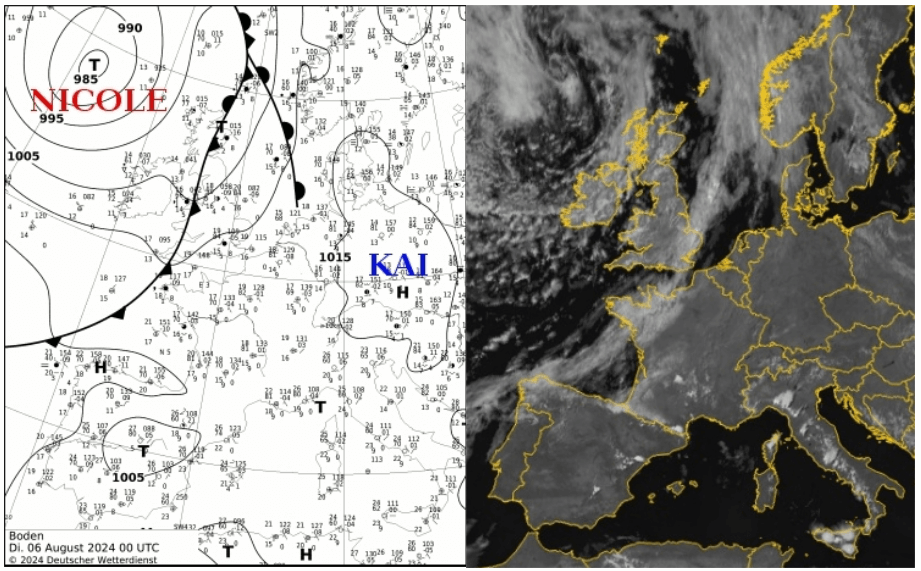

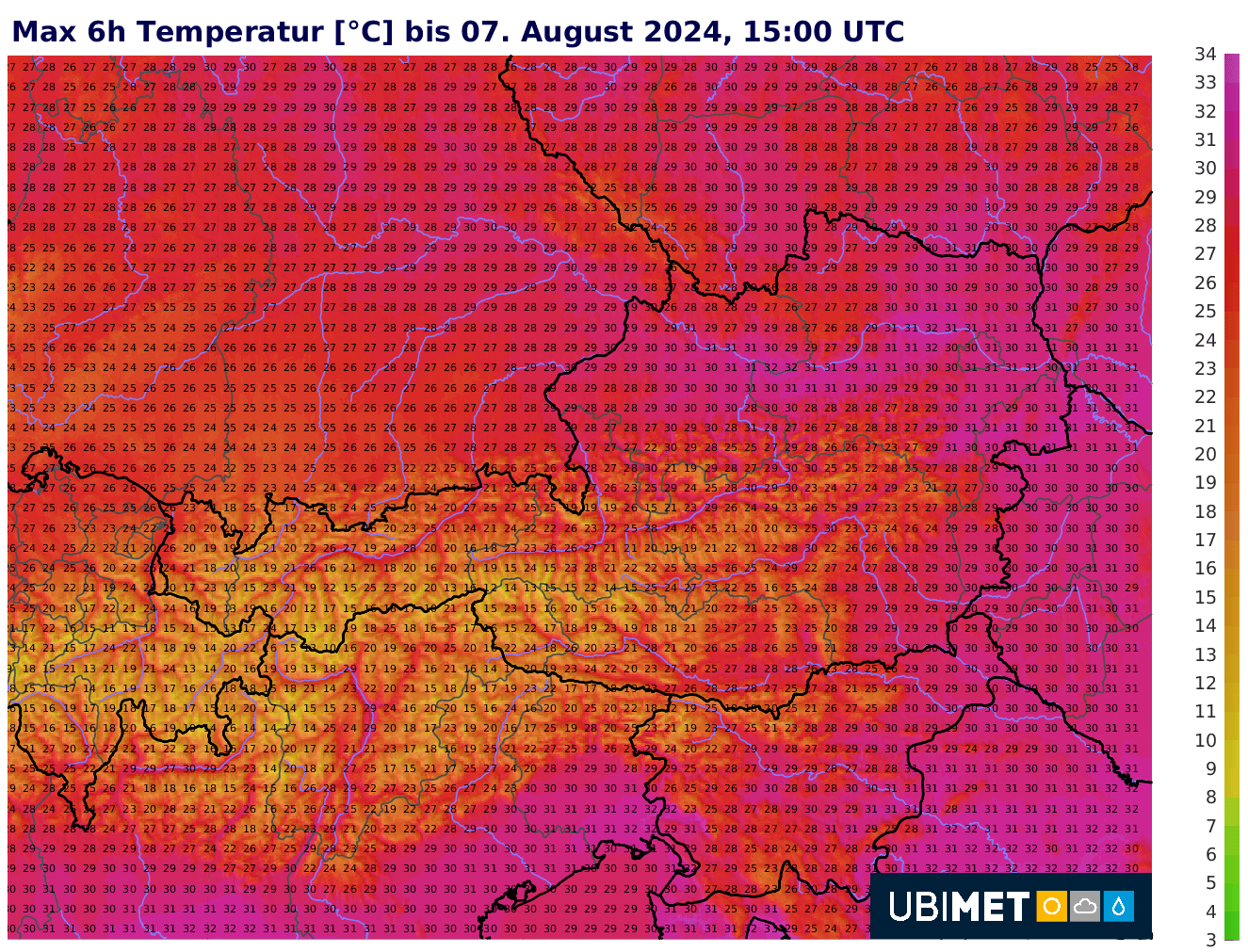

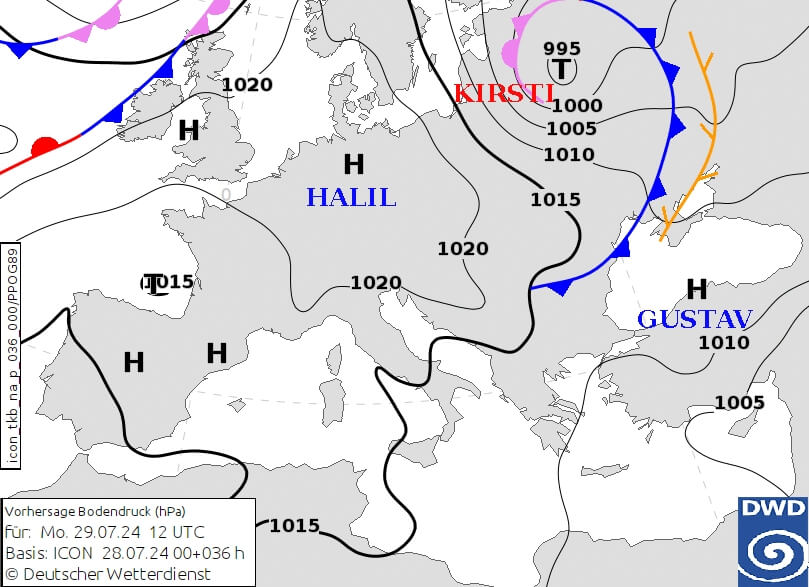

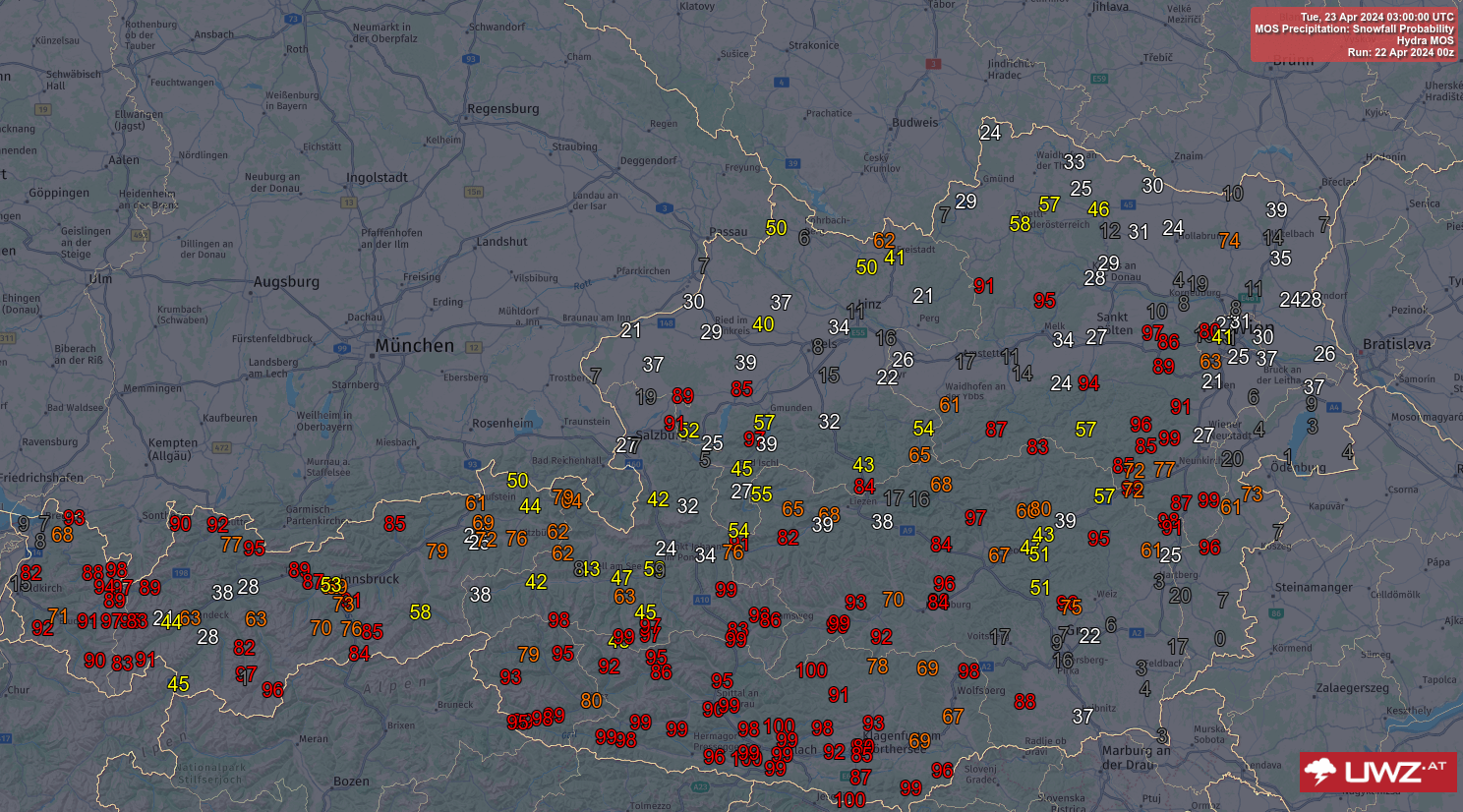

1. Schritt: Gute Planung

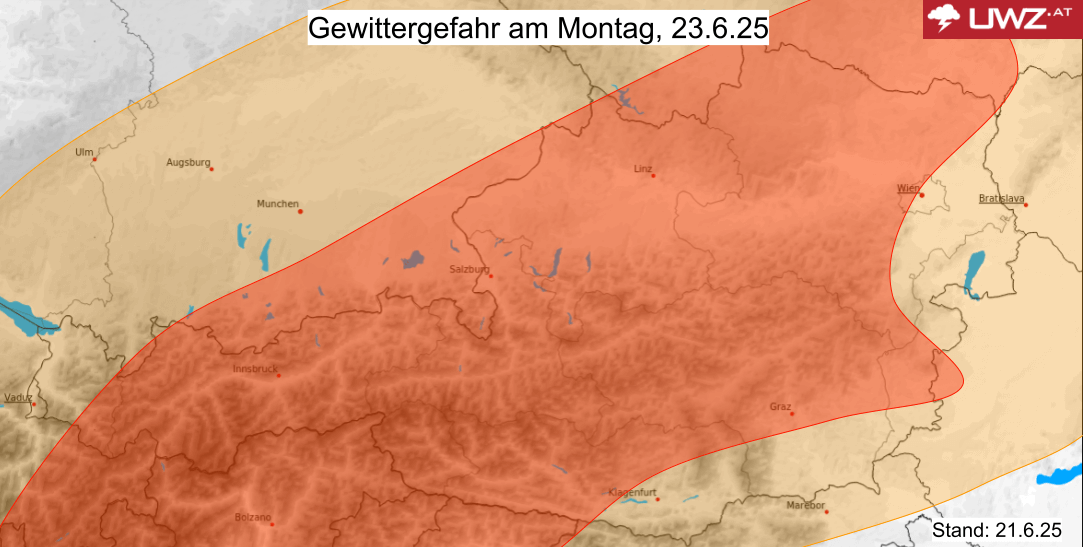

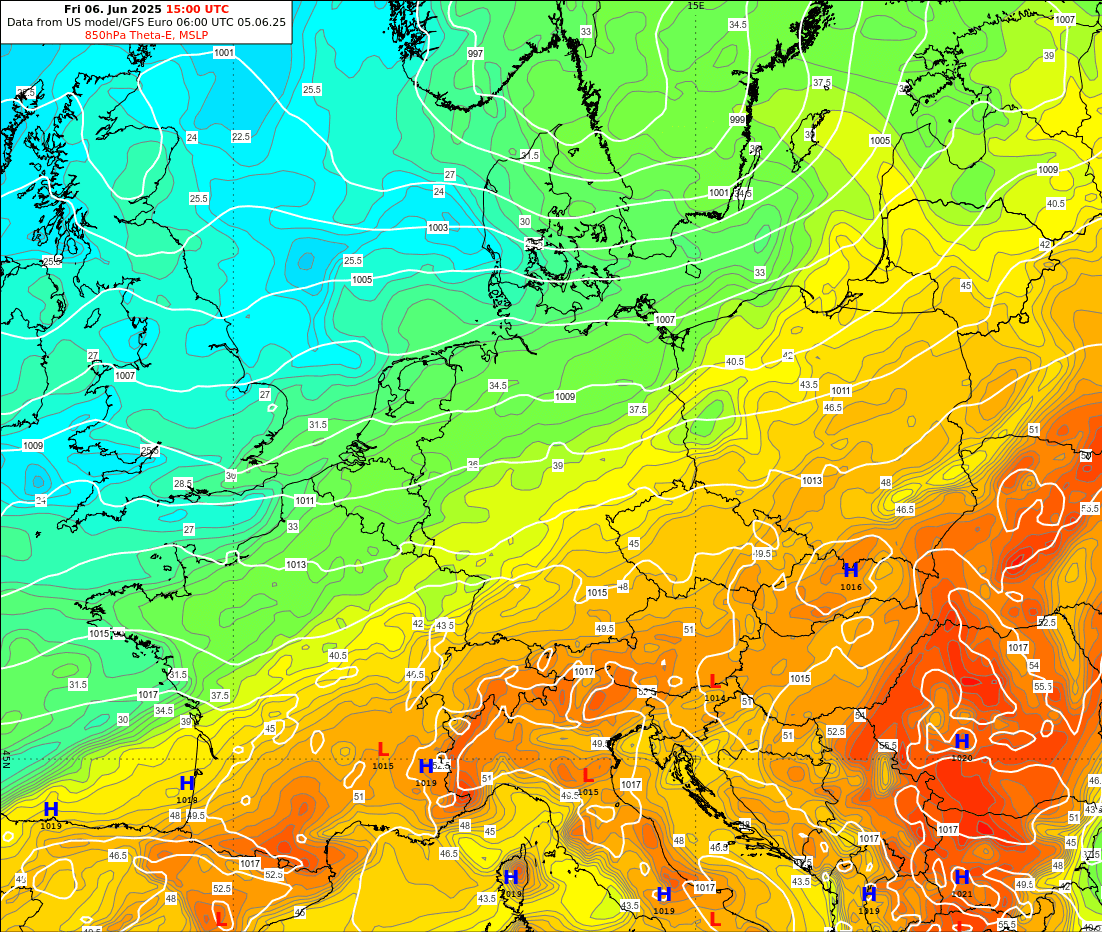

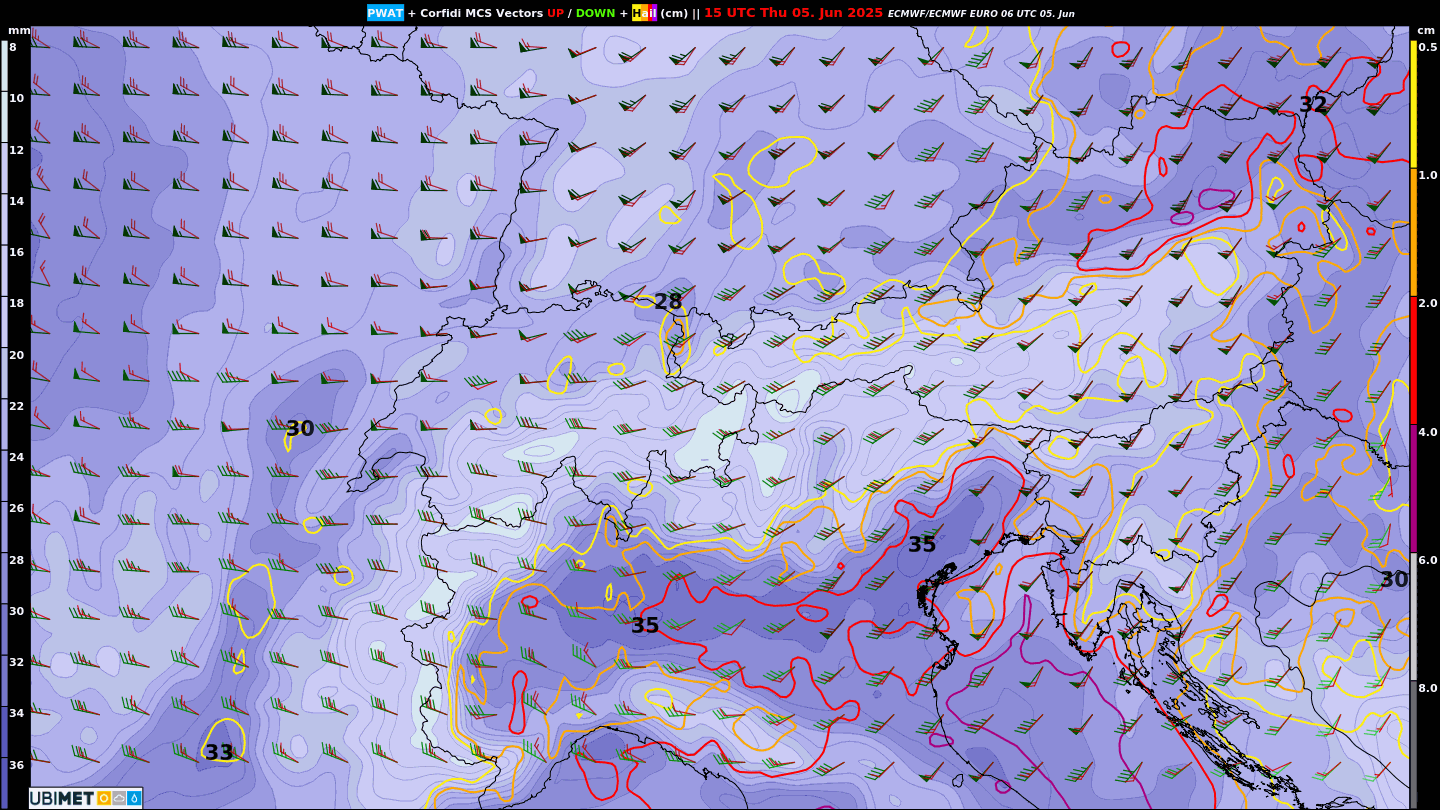

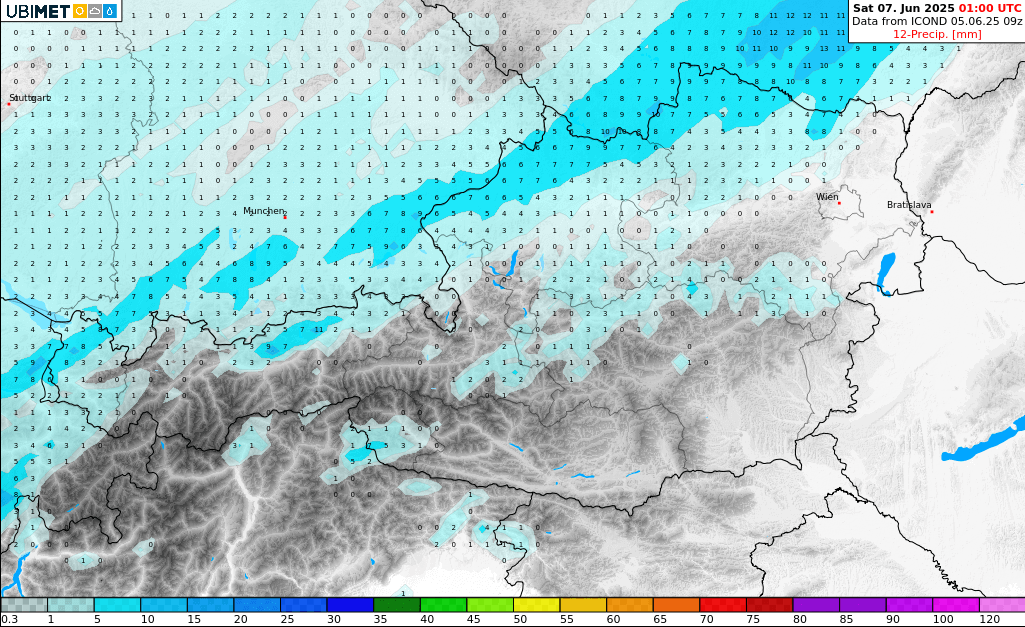

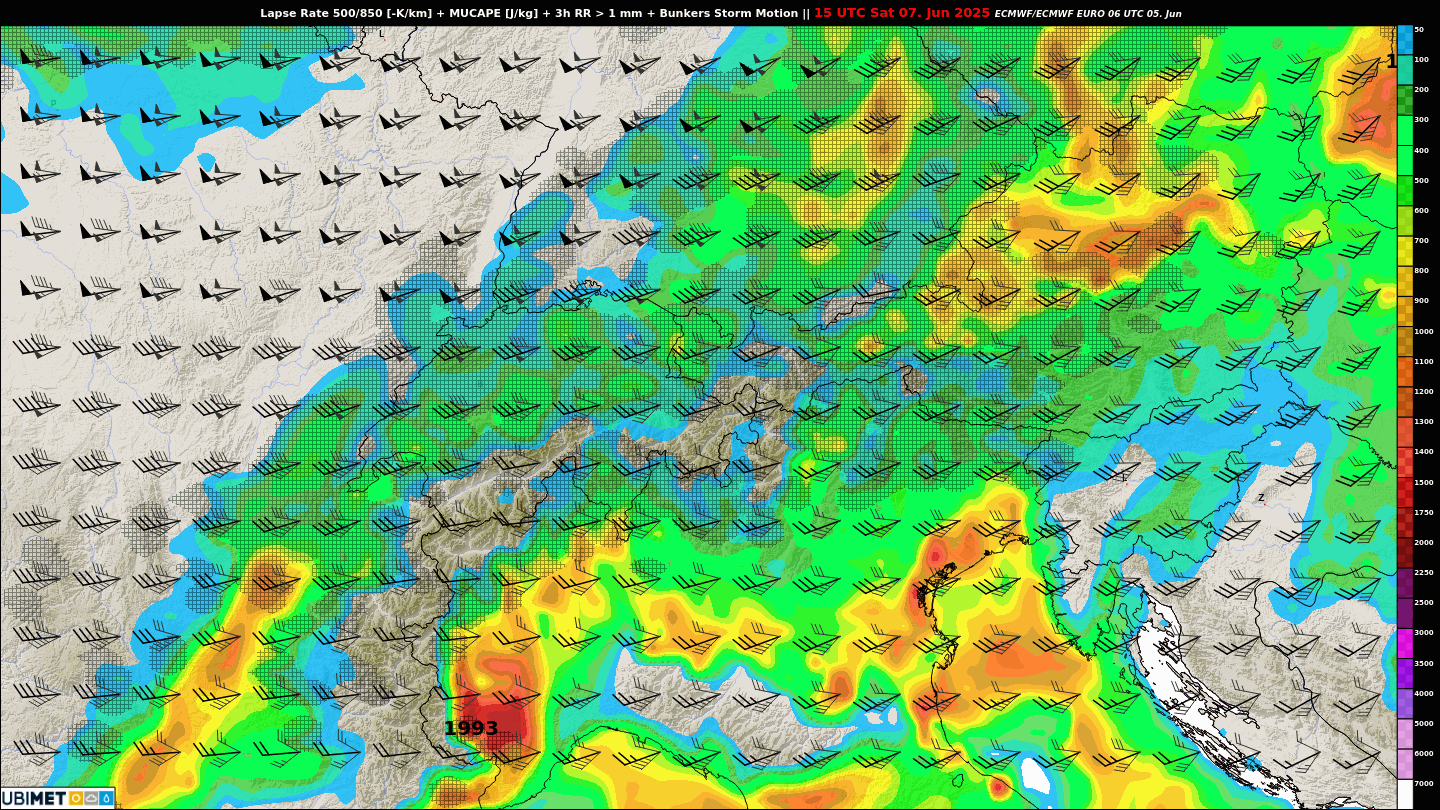

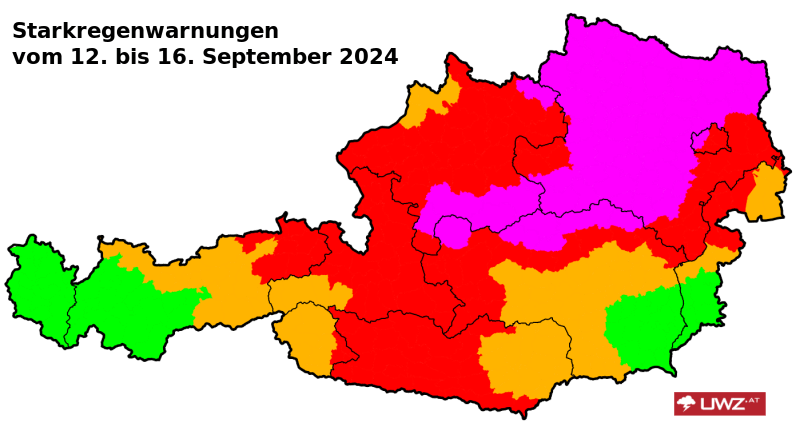

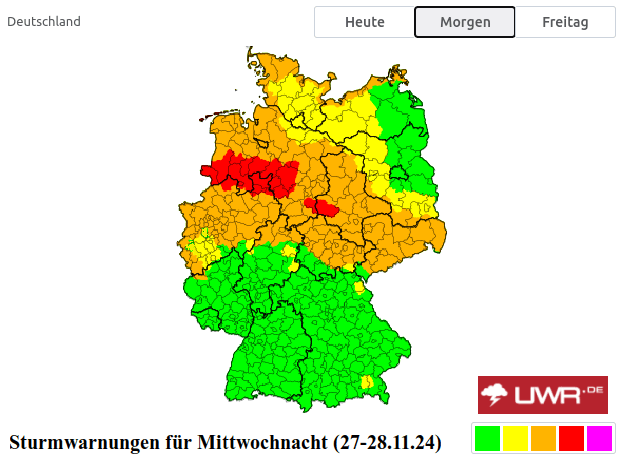

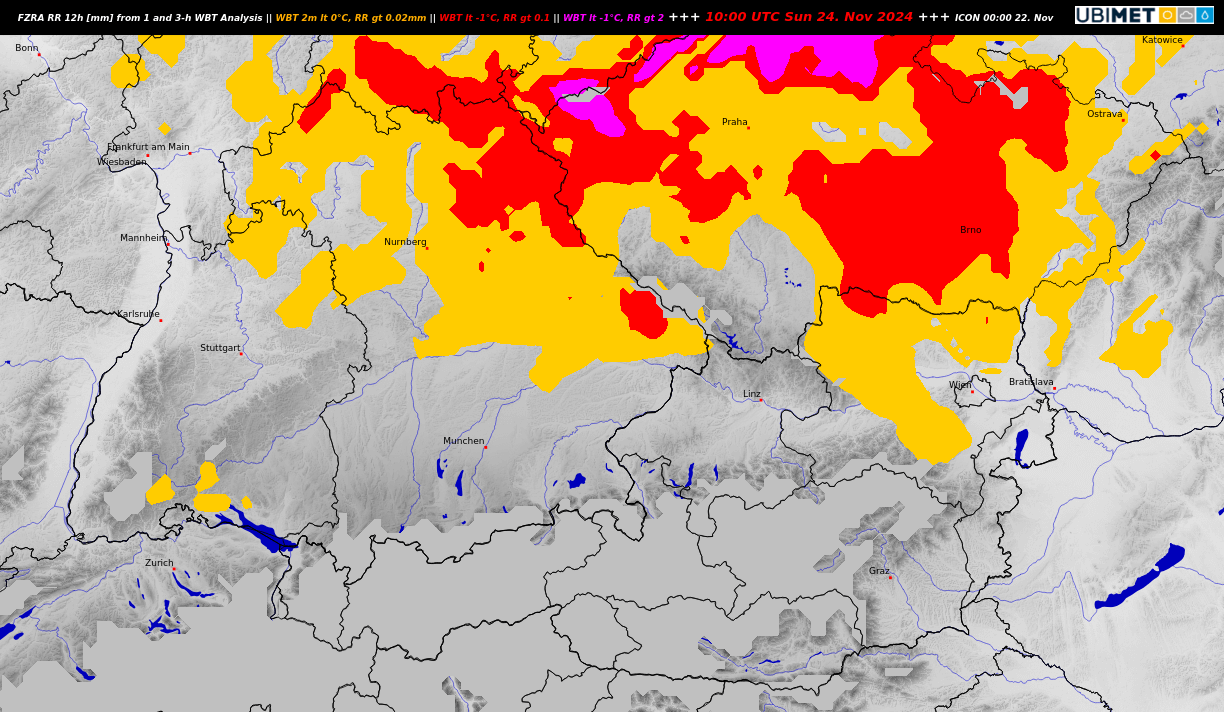

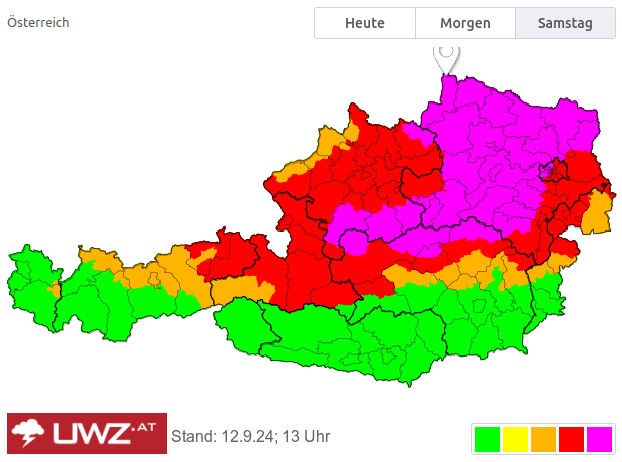

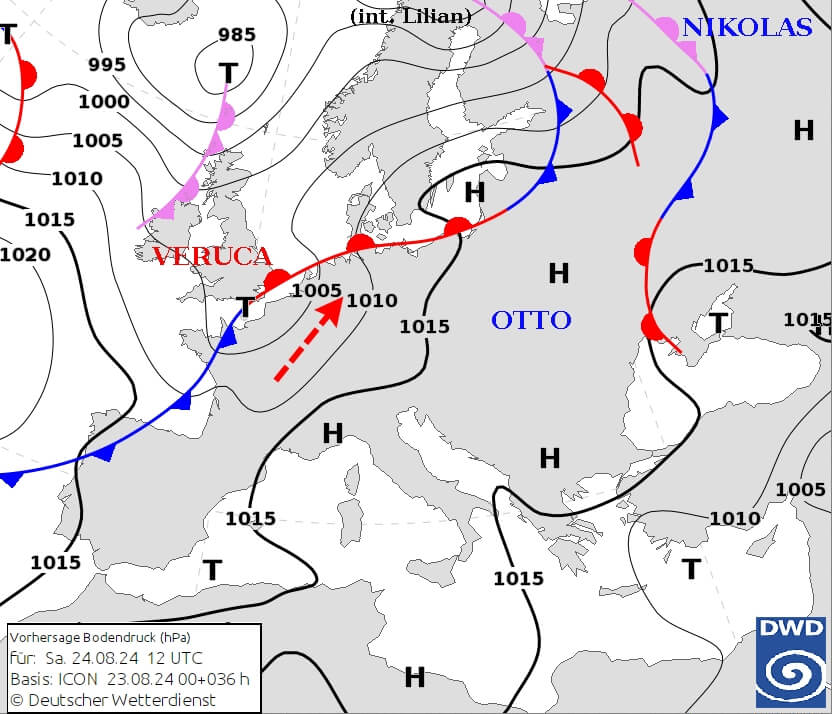

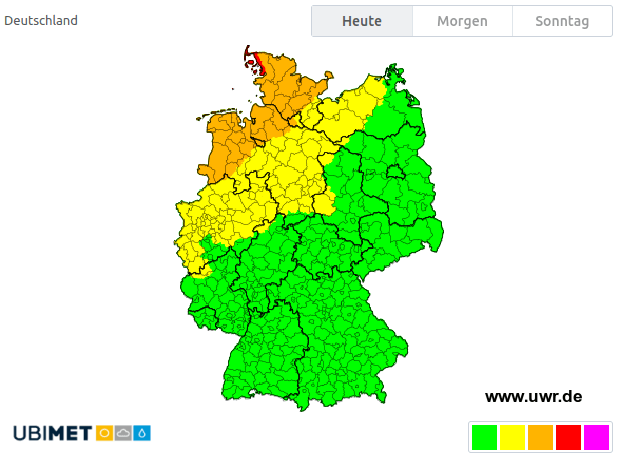

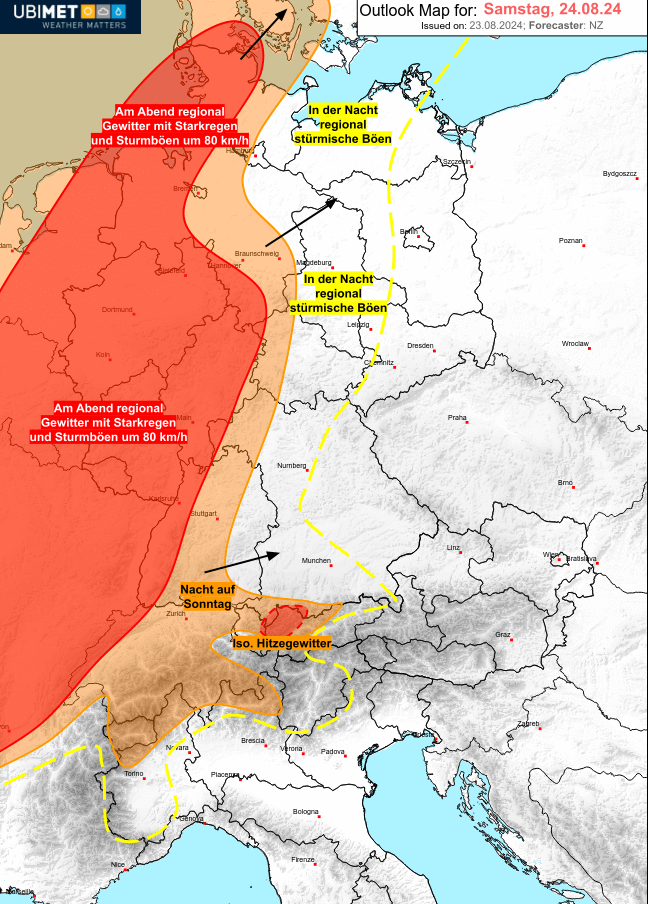

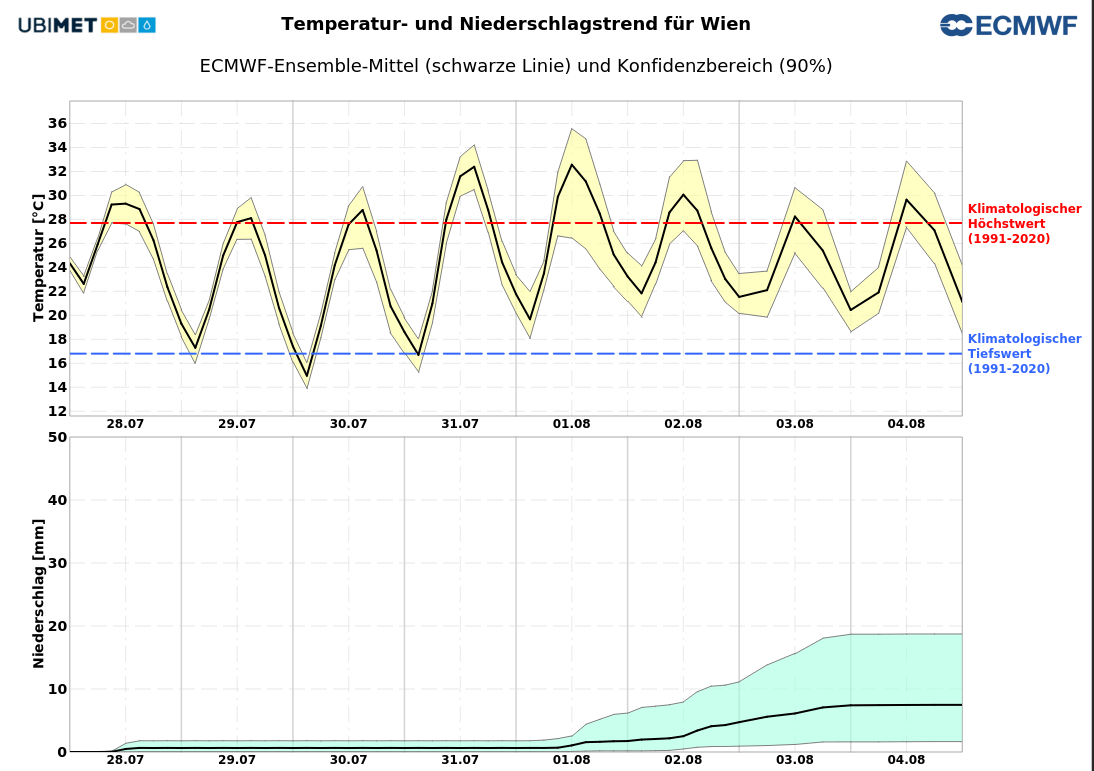

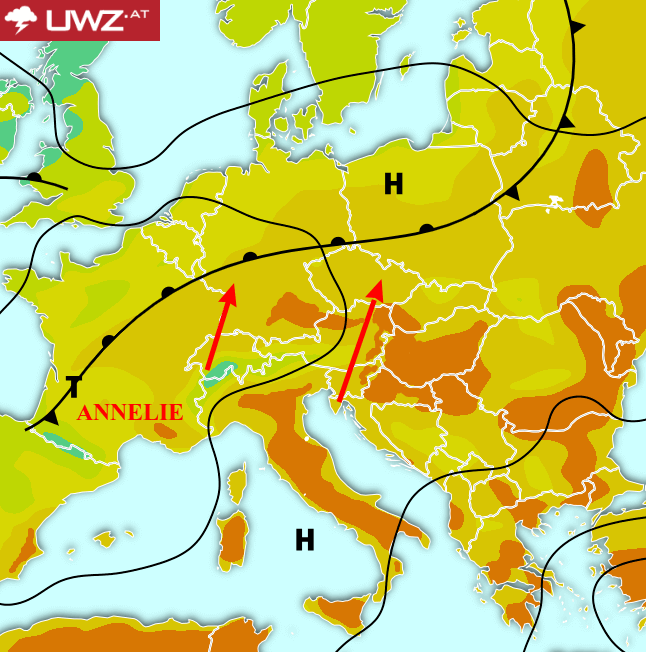

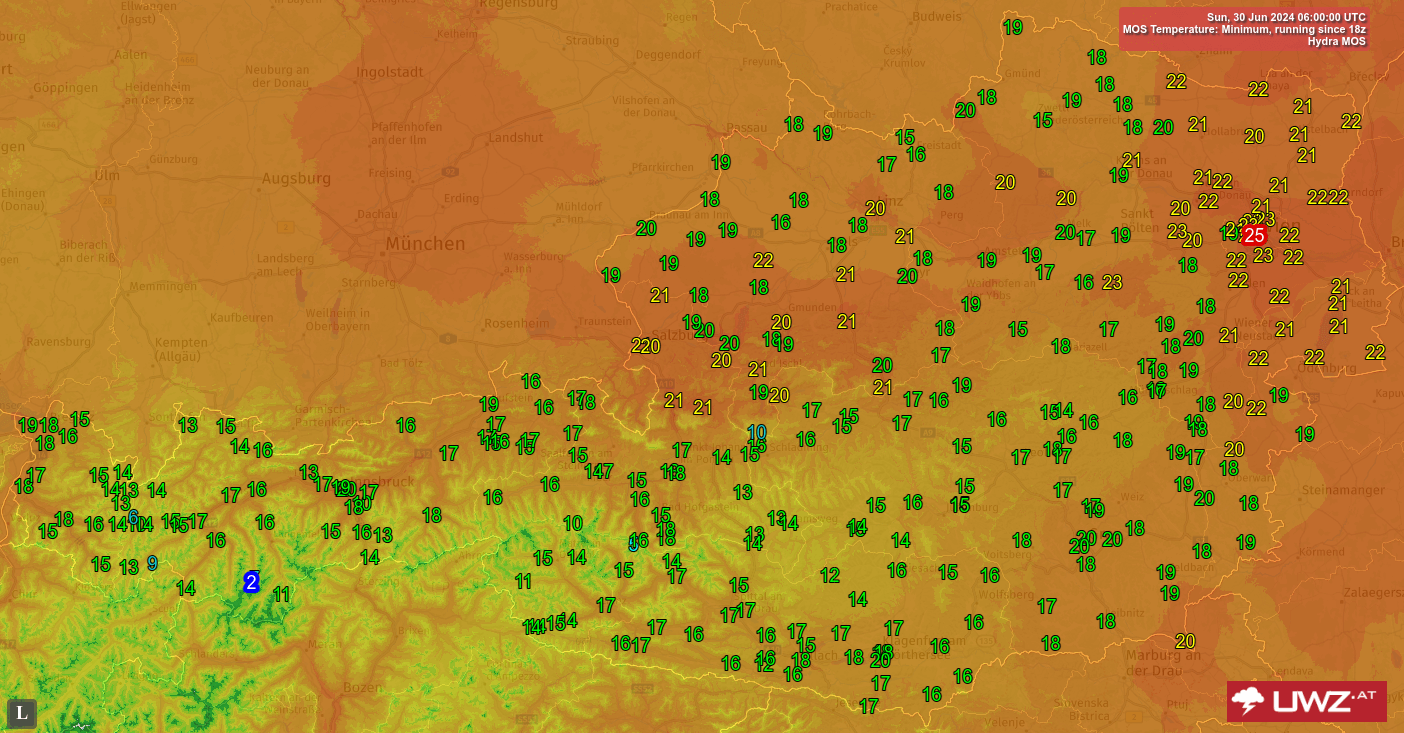

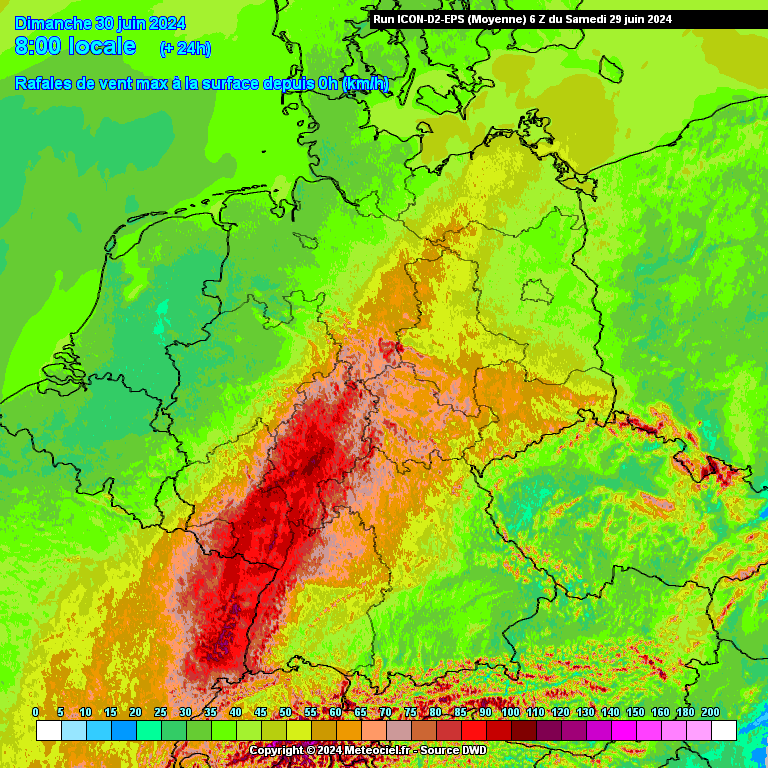

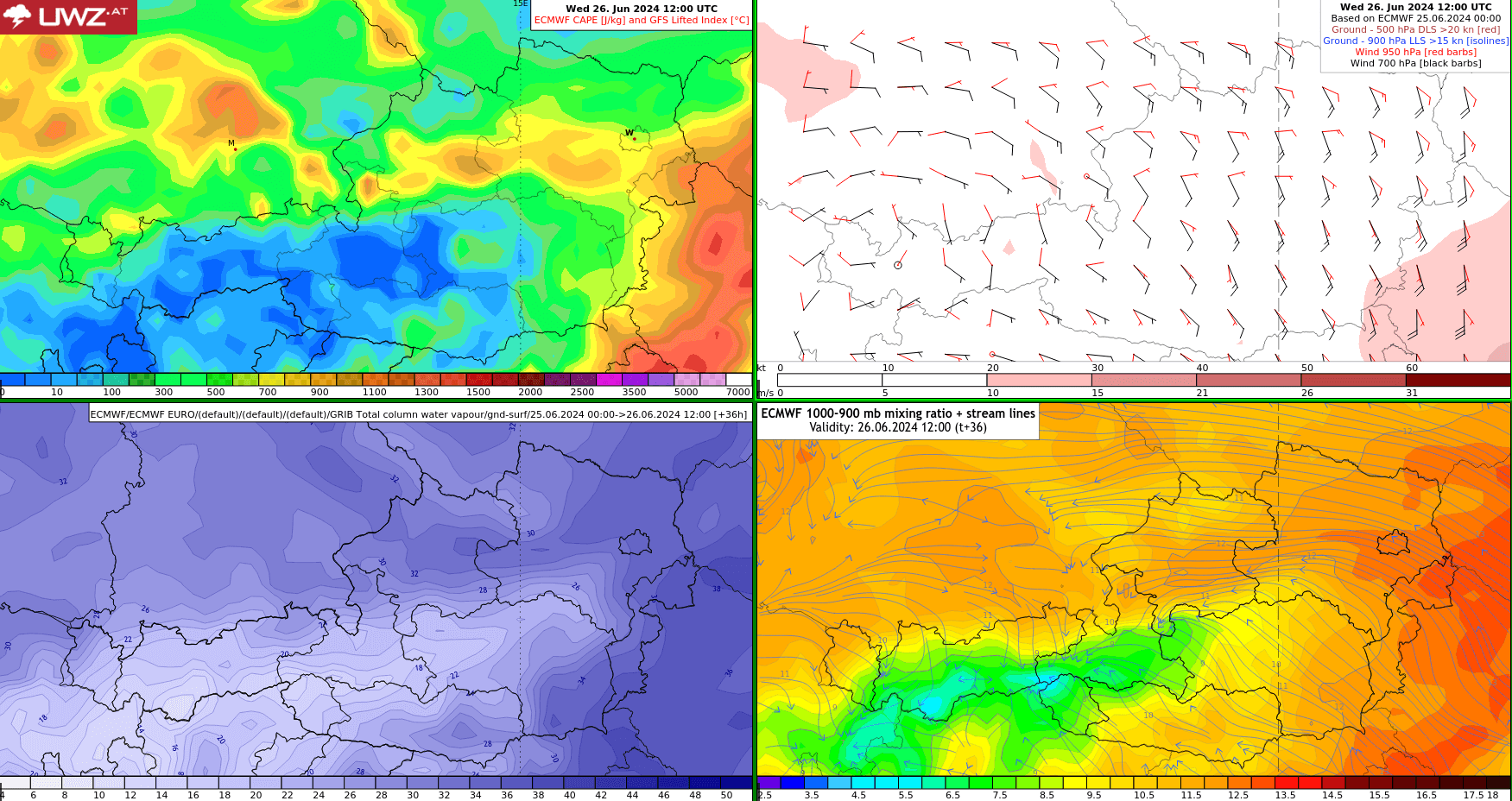

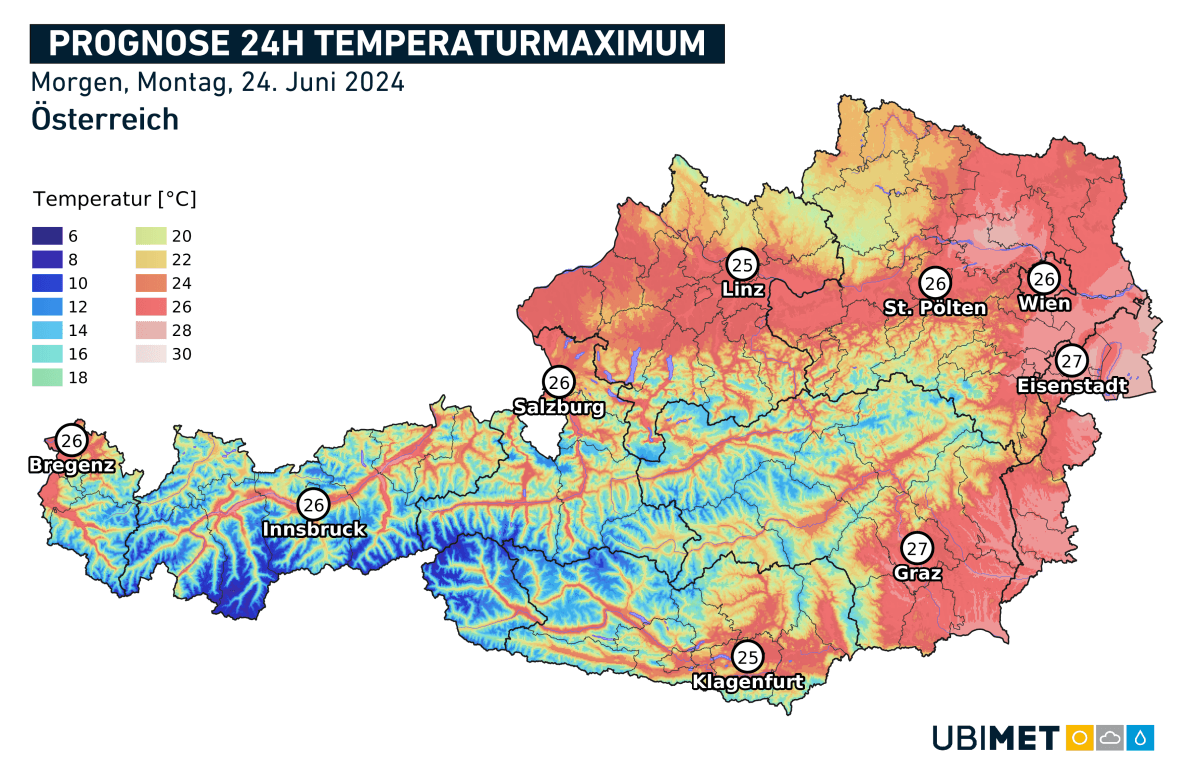

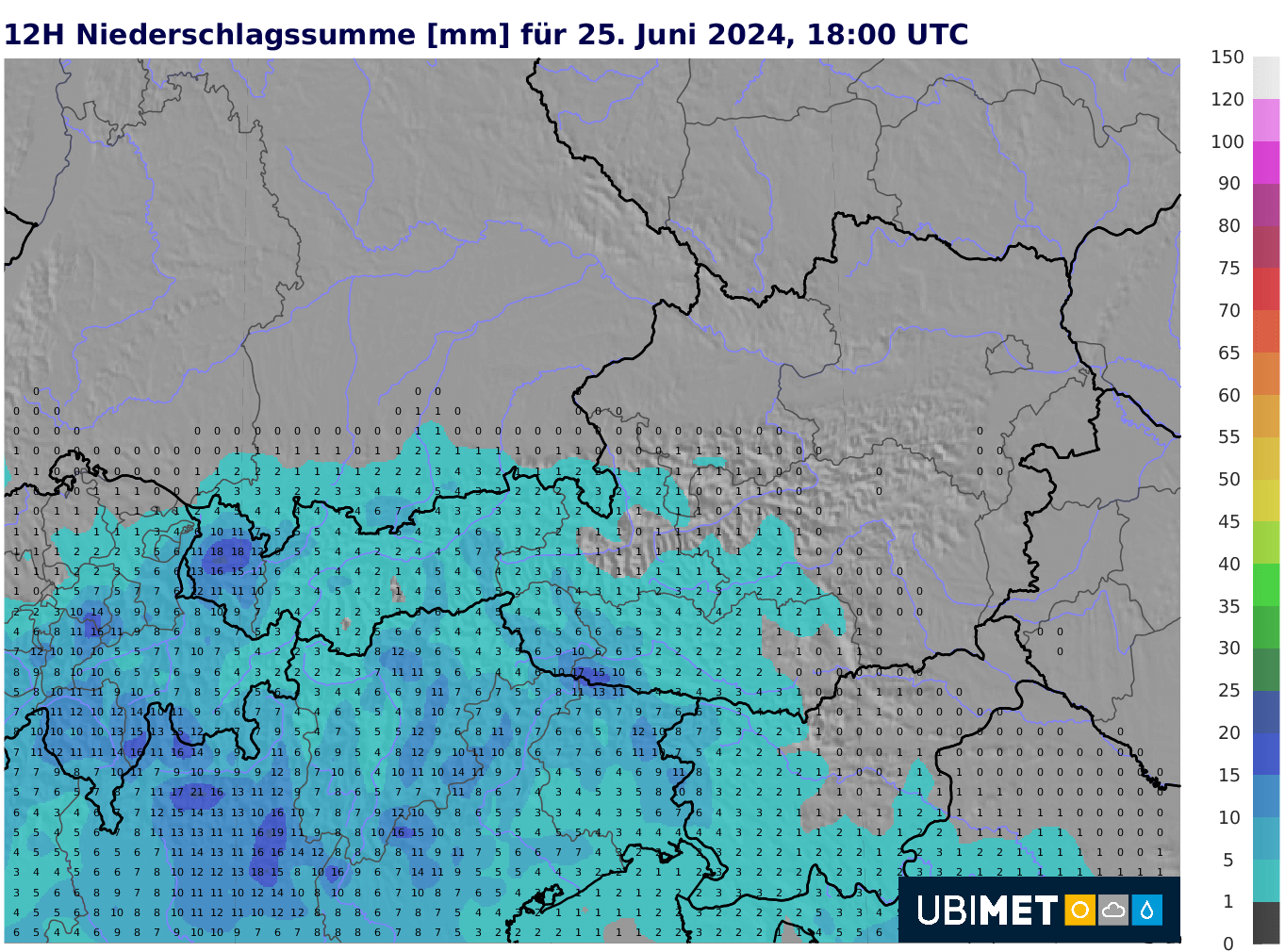

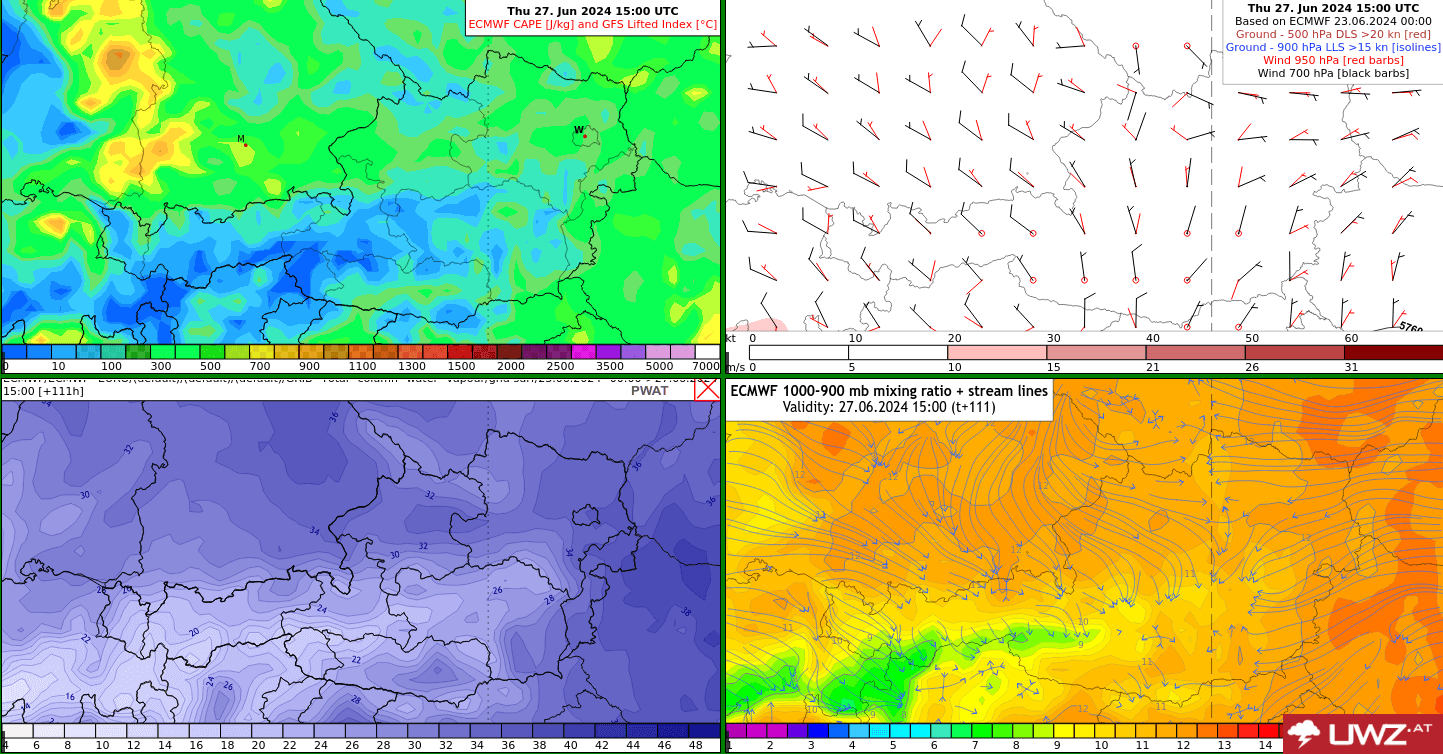

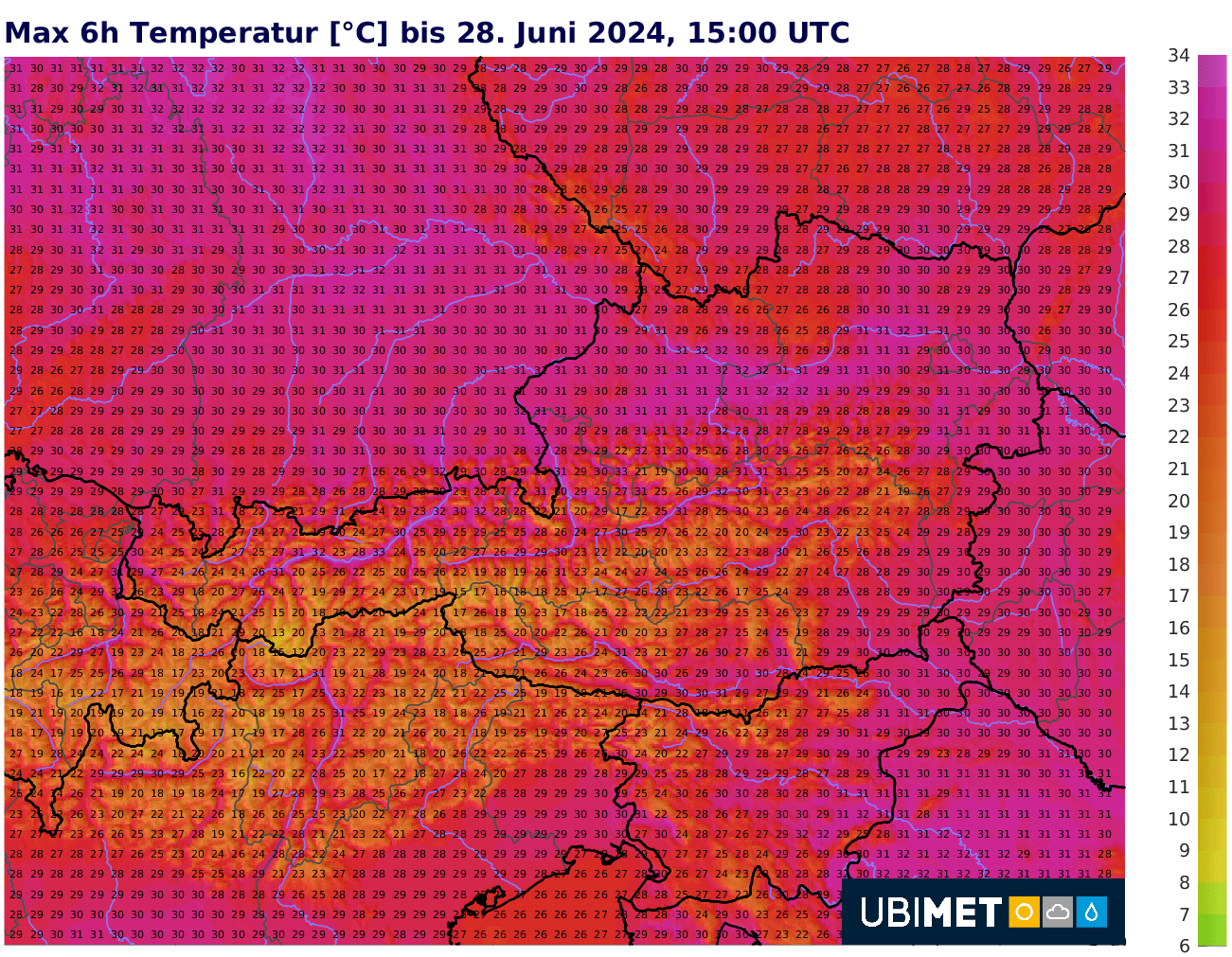

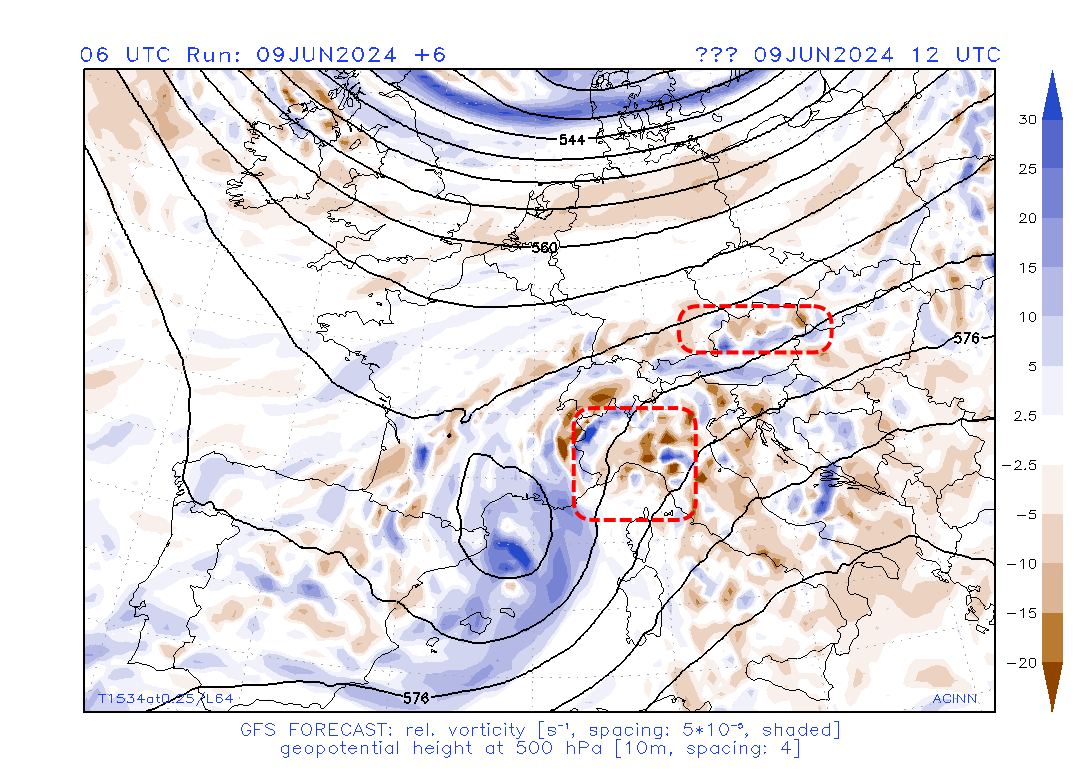

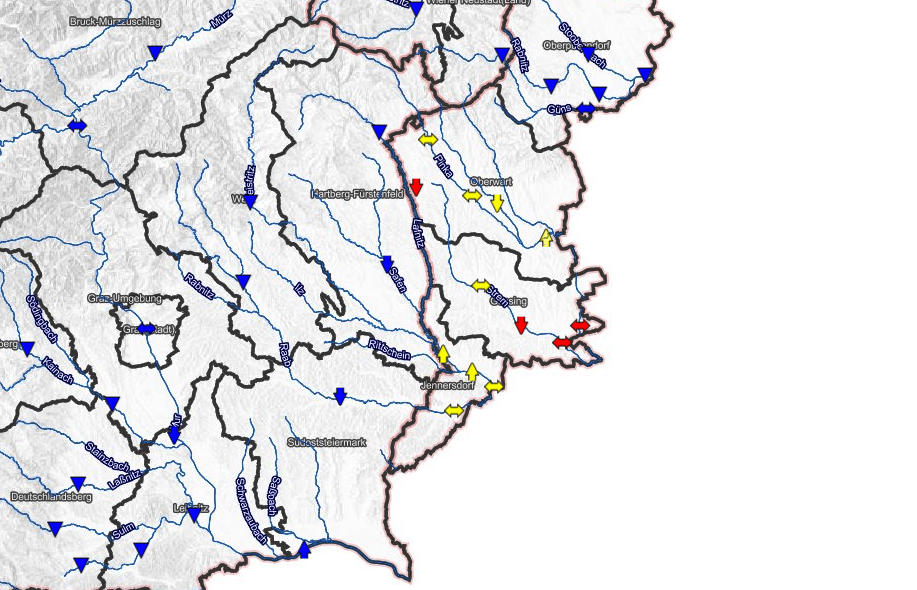

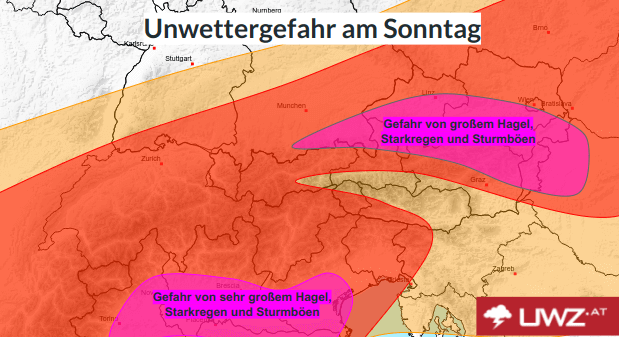

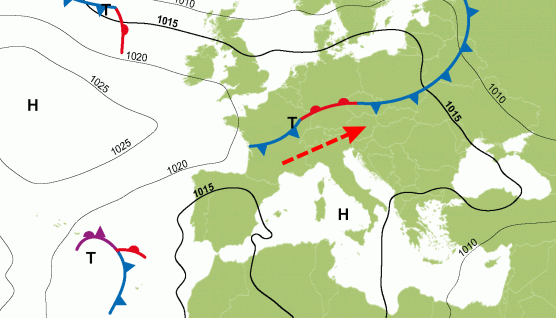

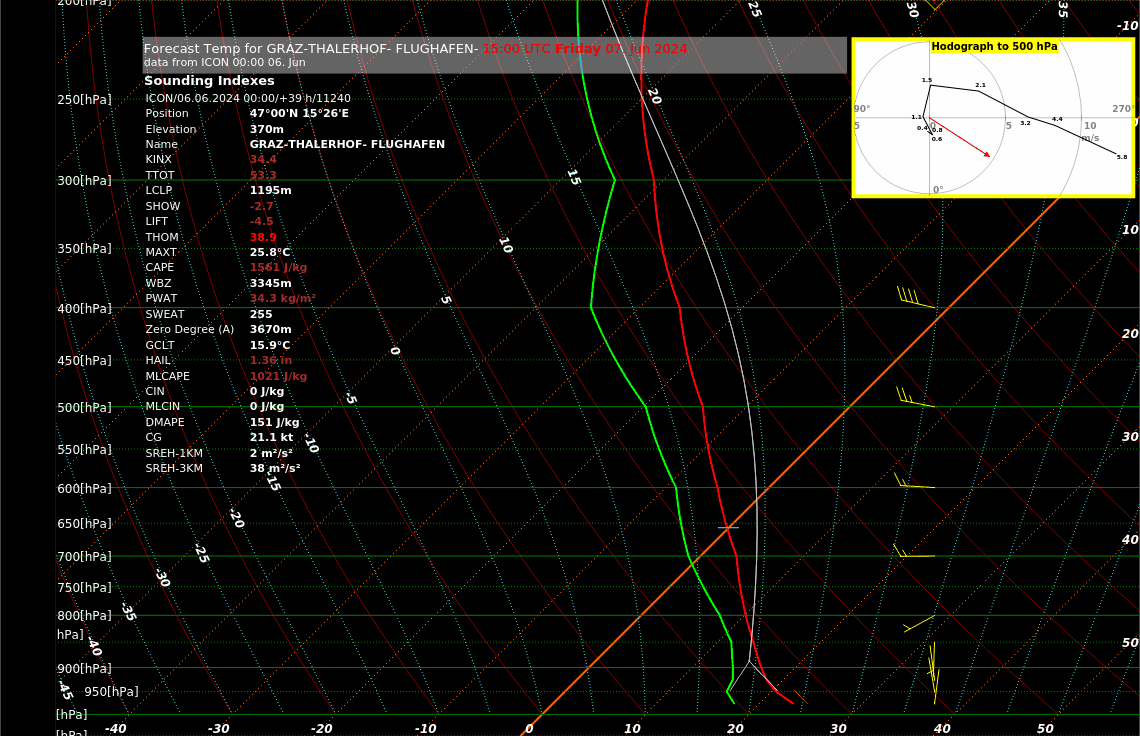

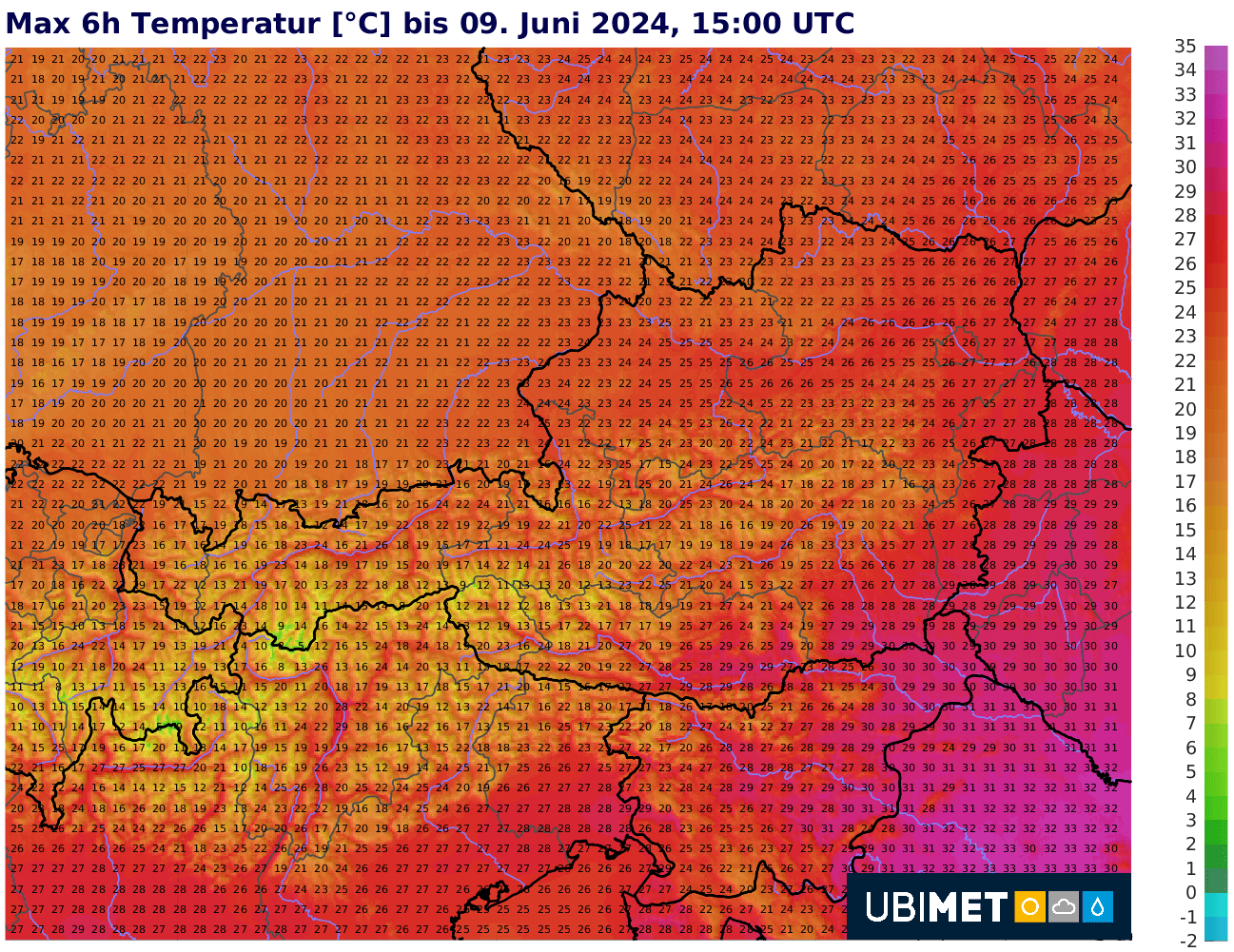

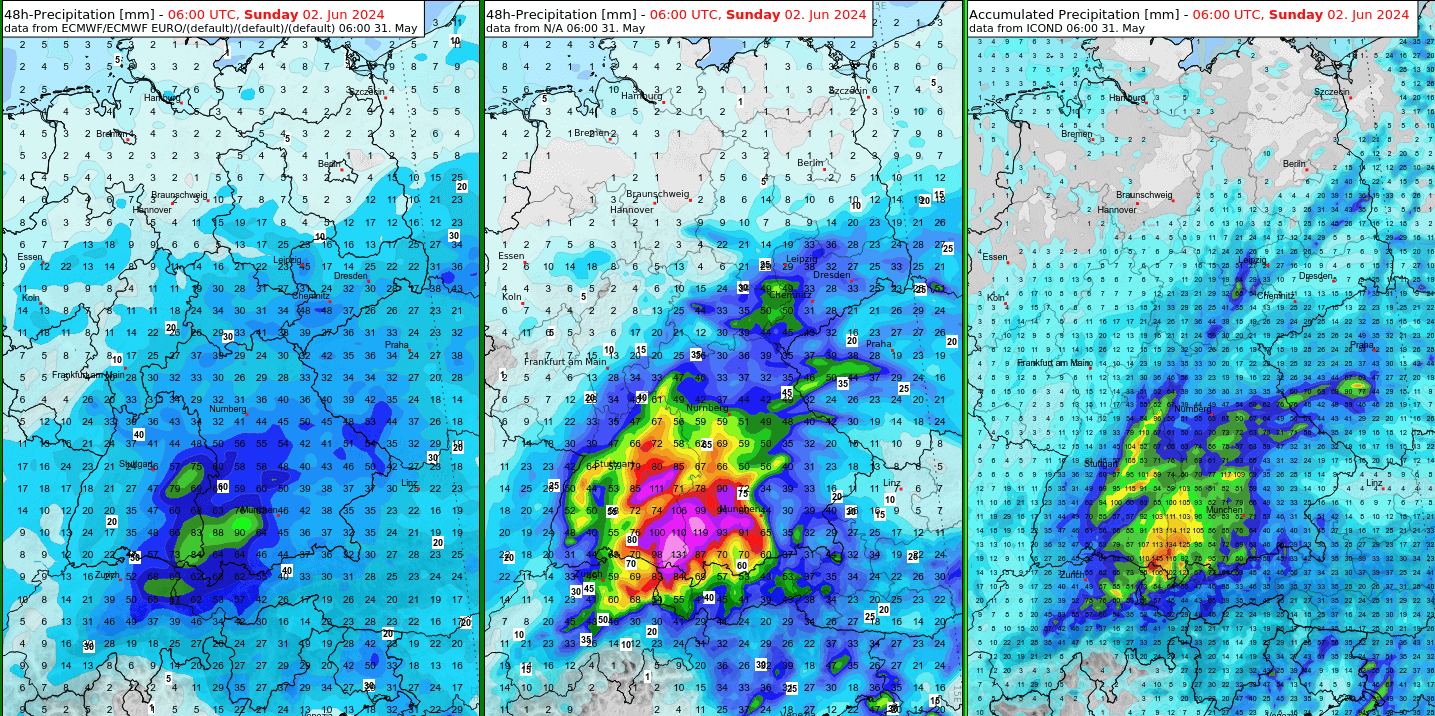

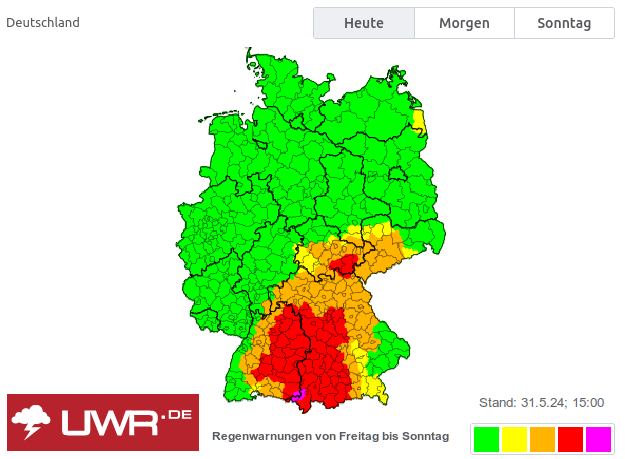

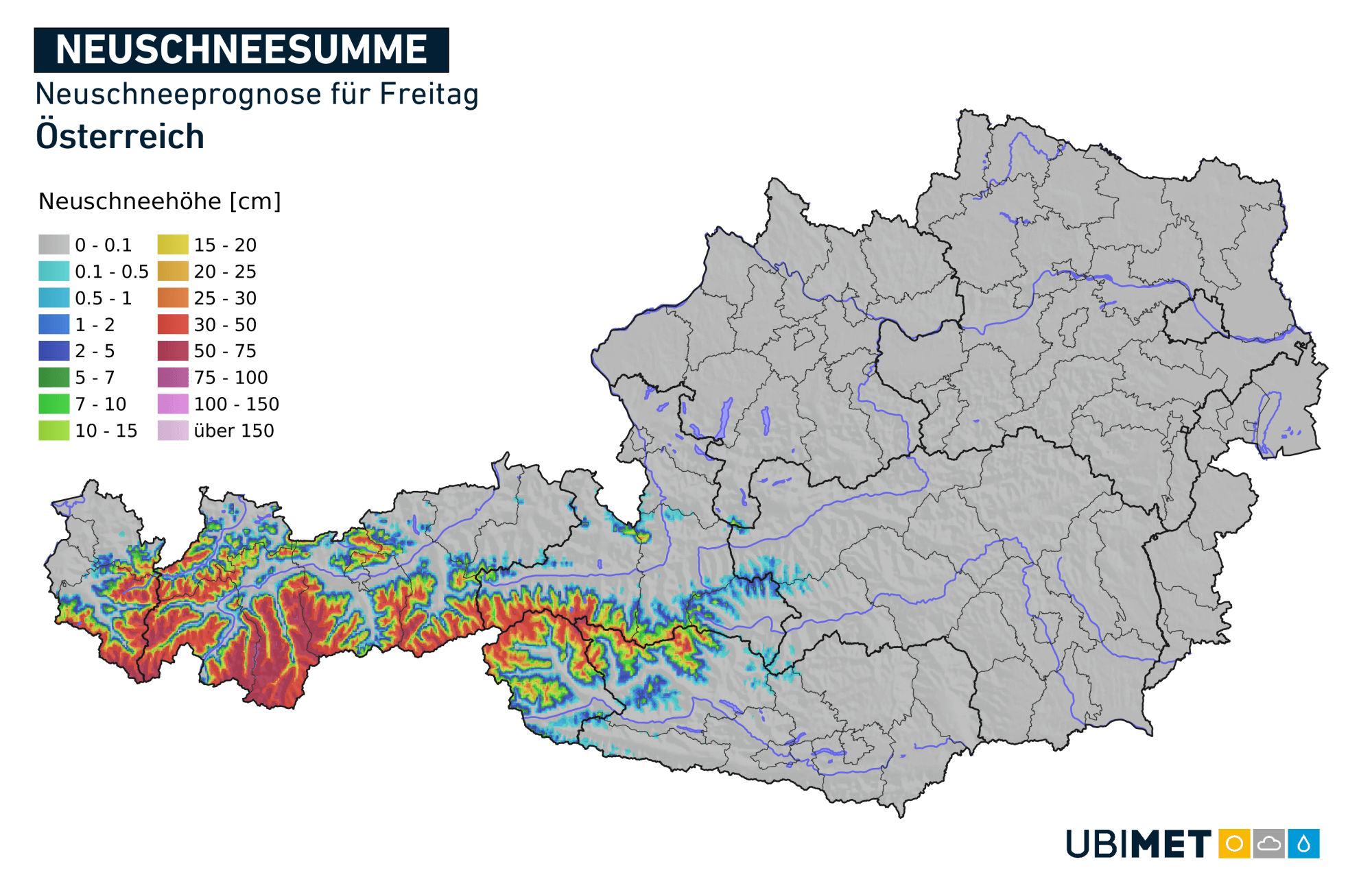

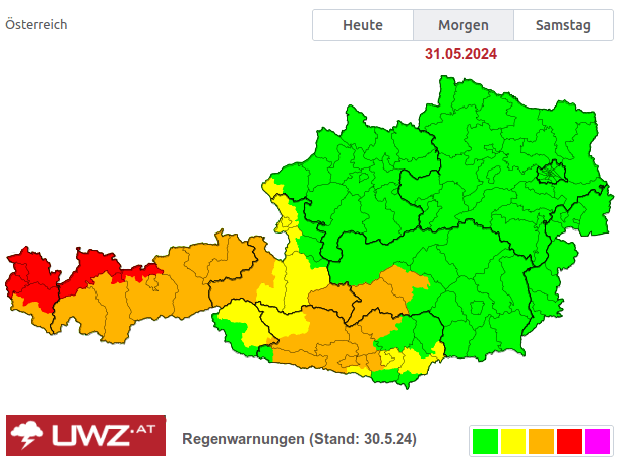

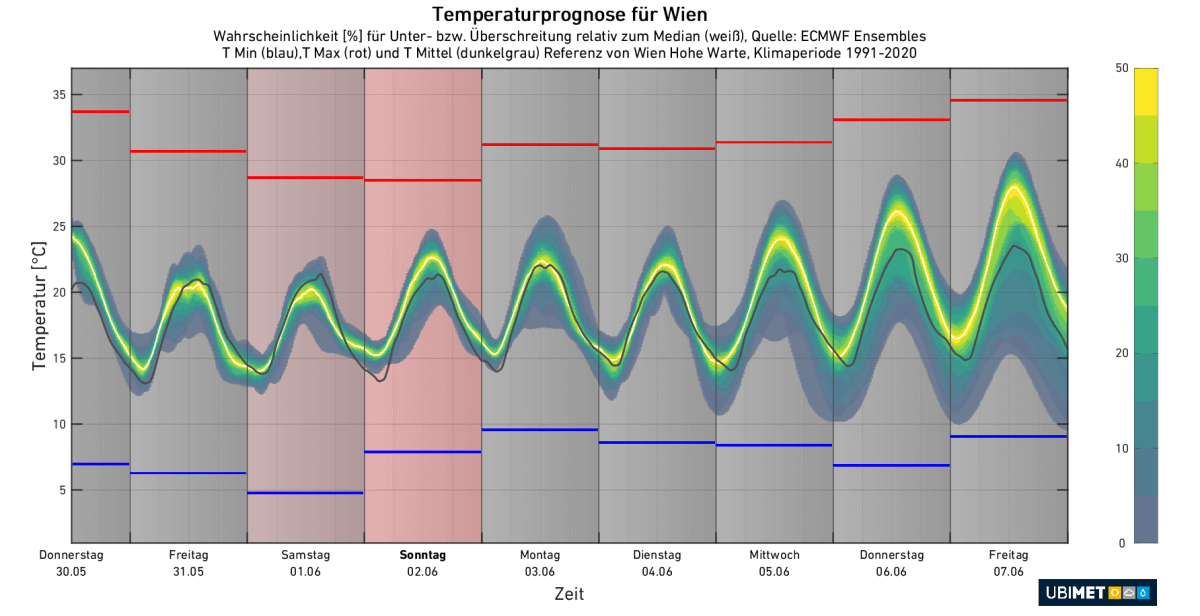

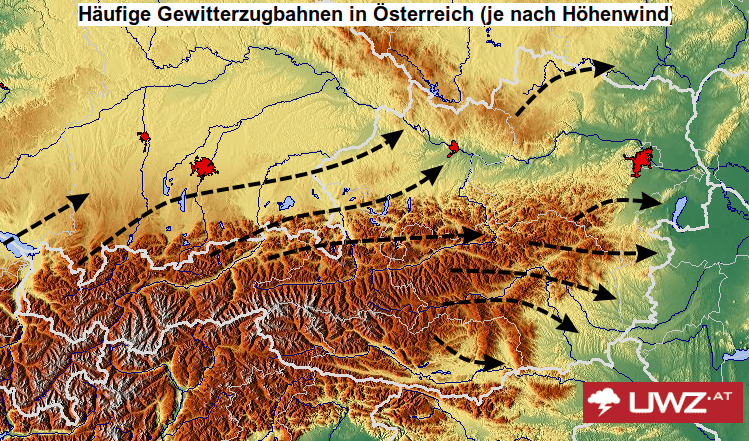

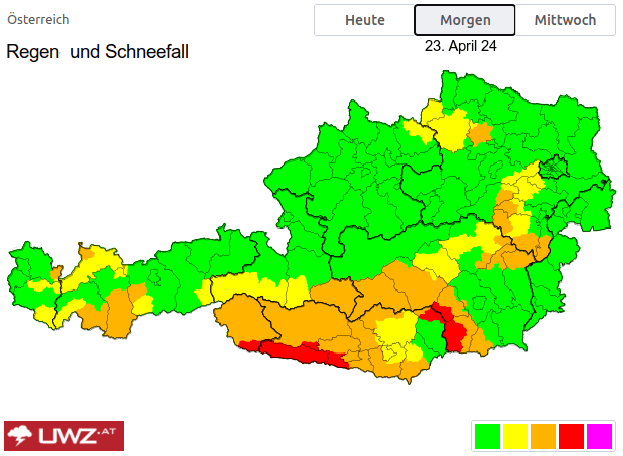

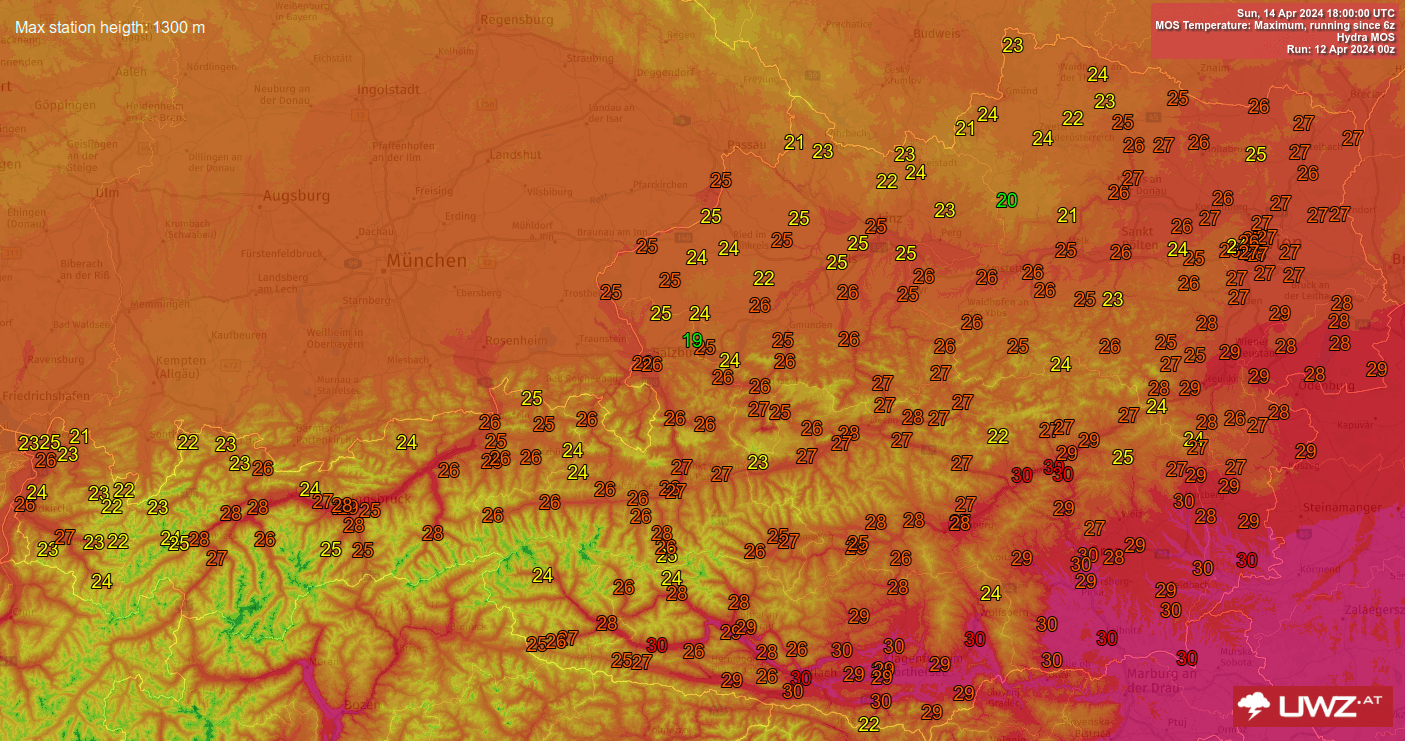

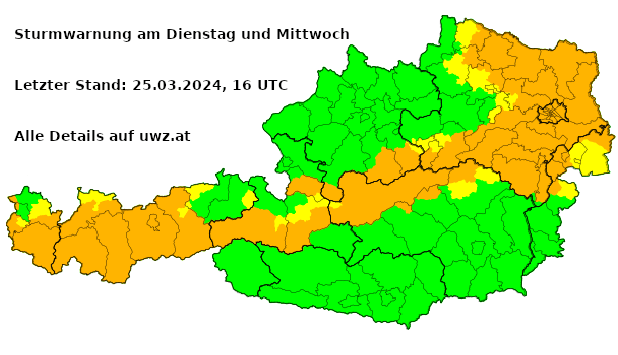

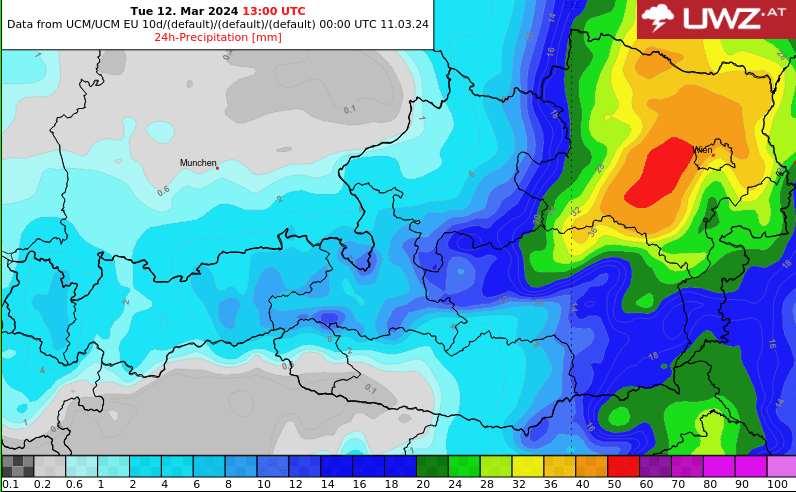

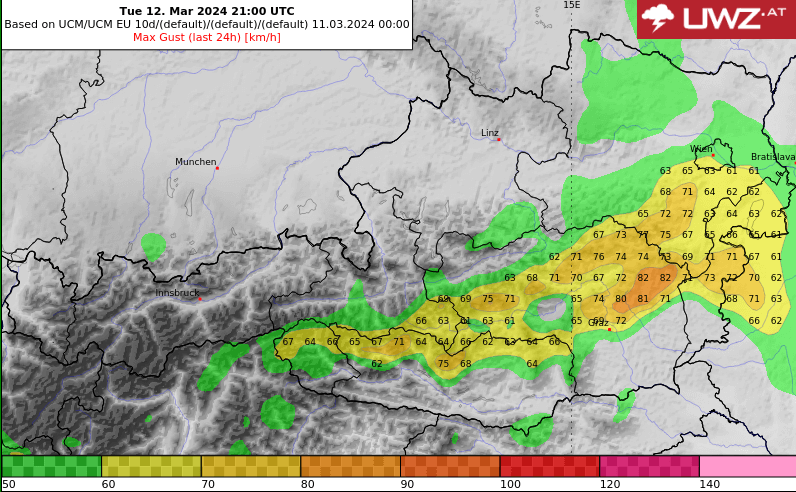

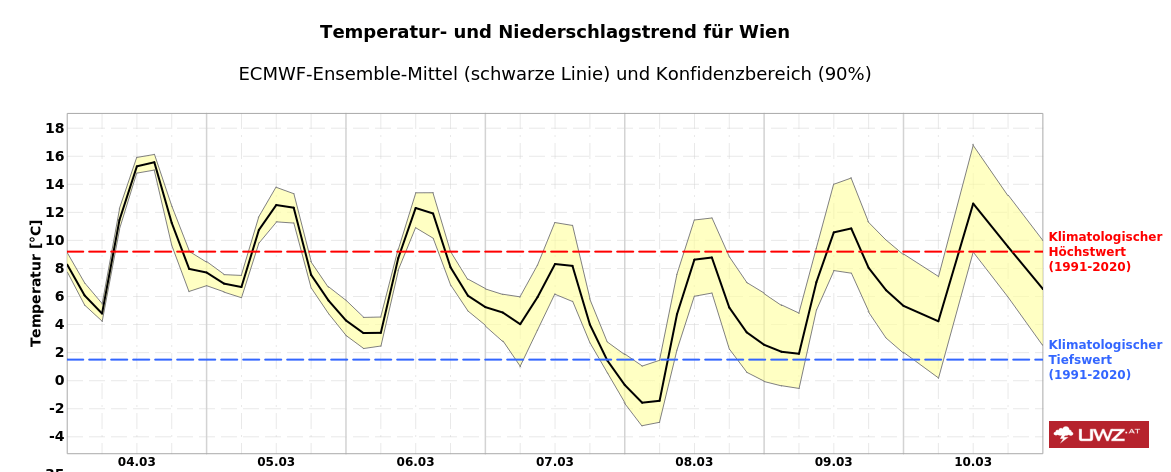

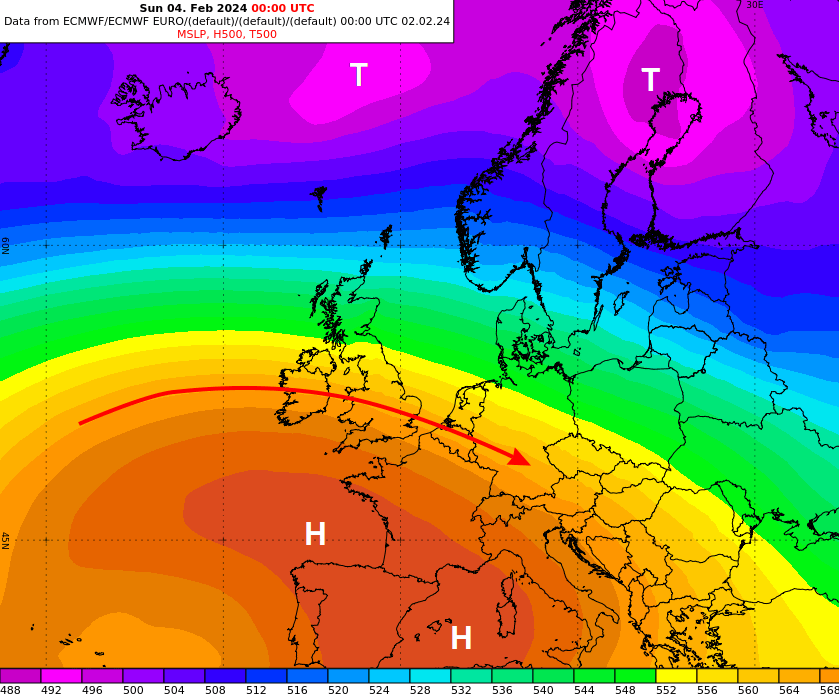

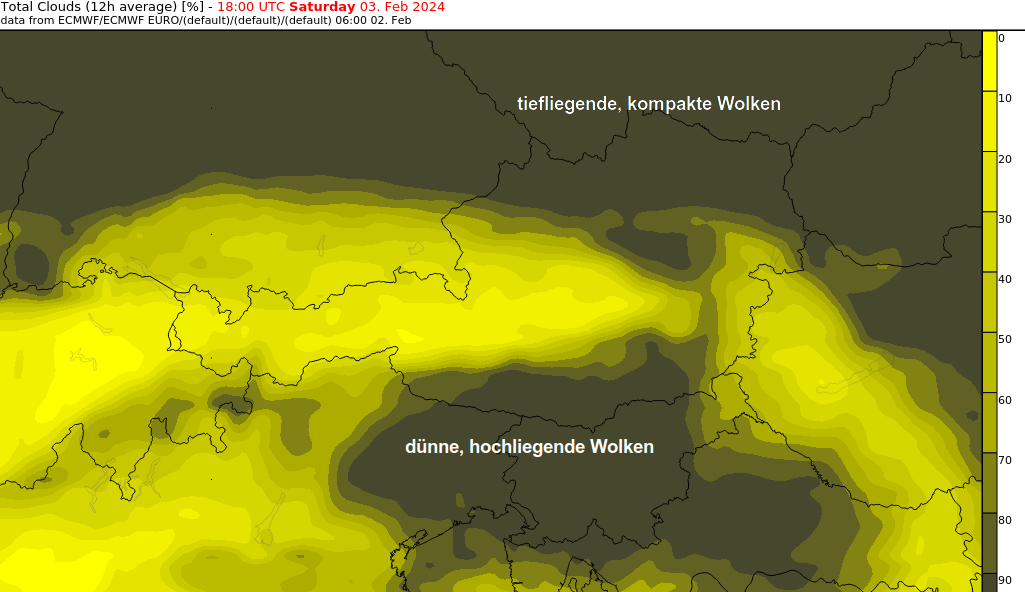

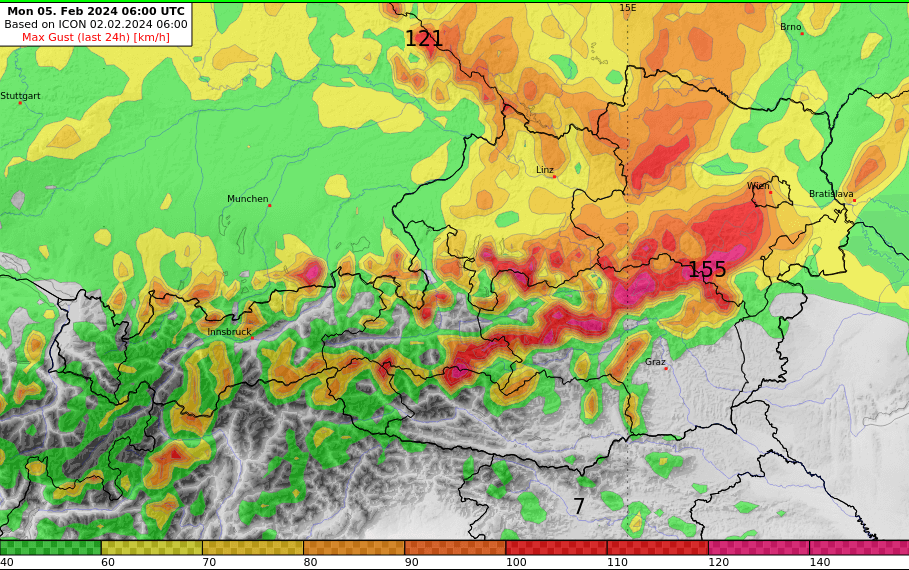

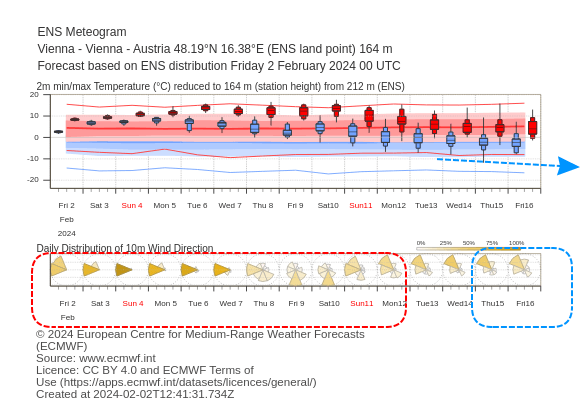

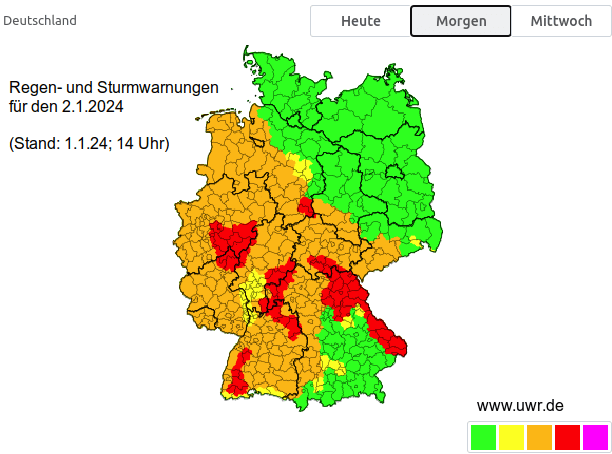

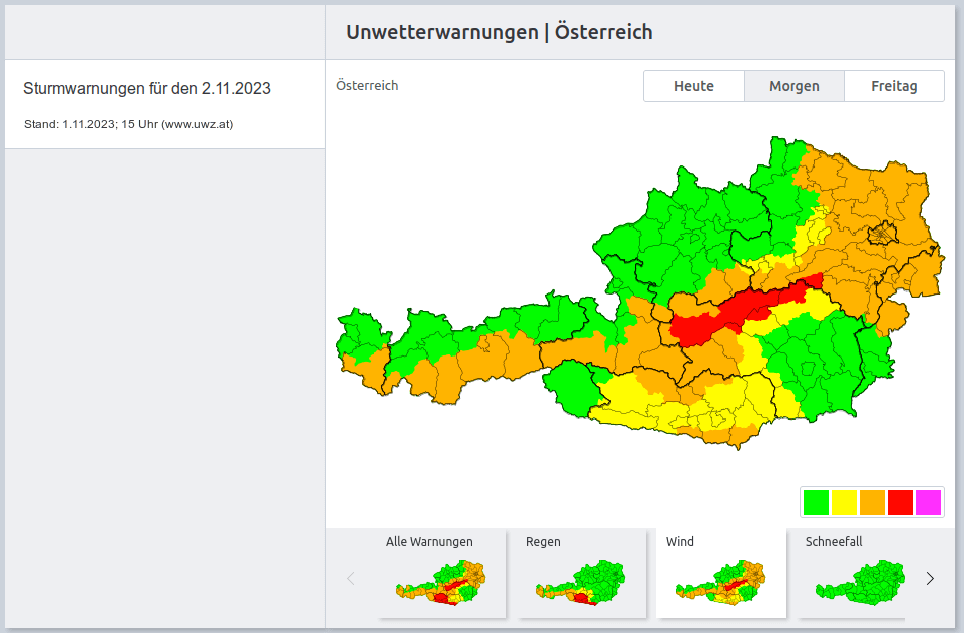

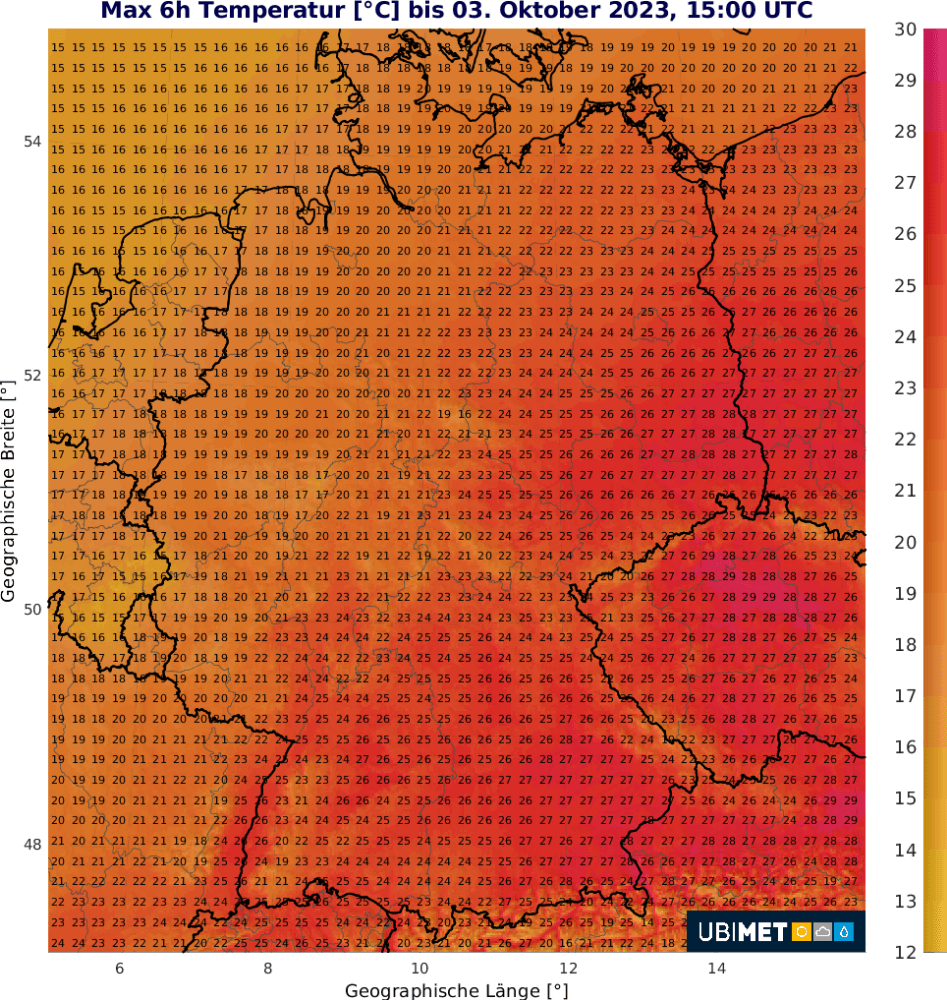

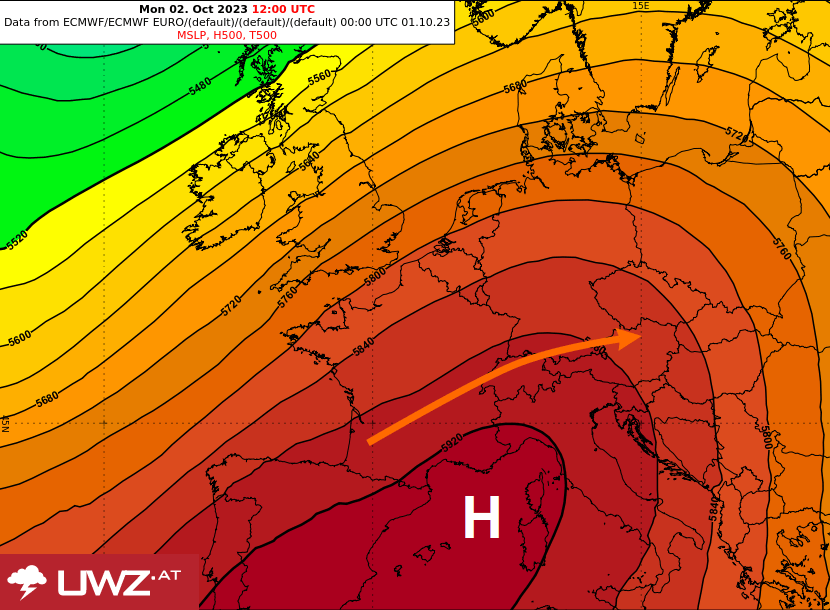

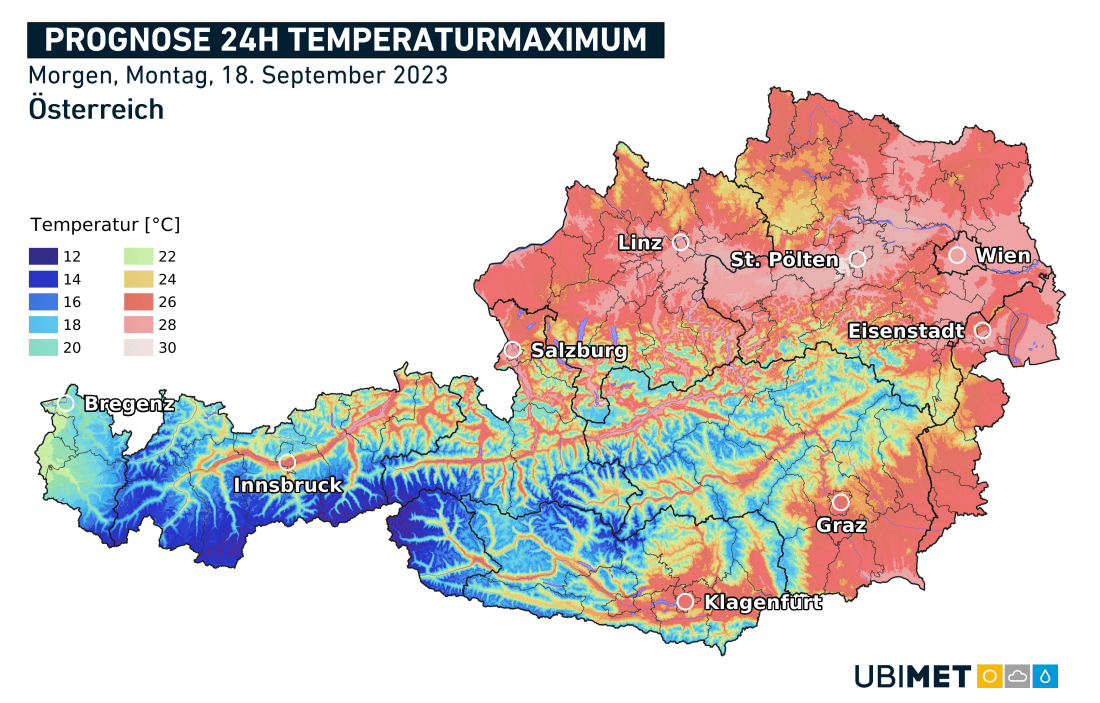

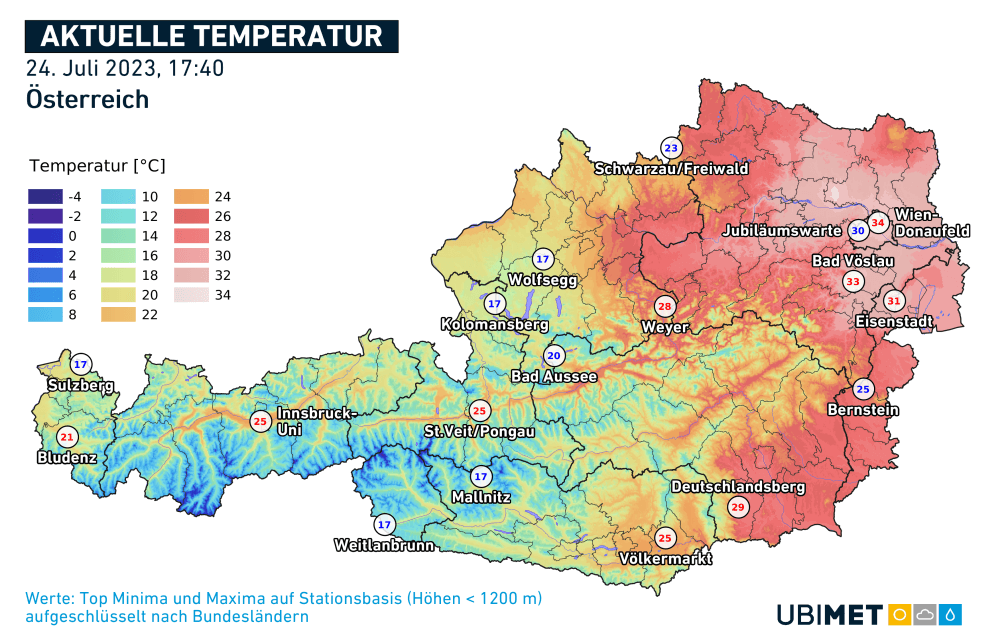

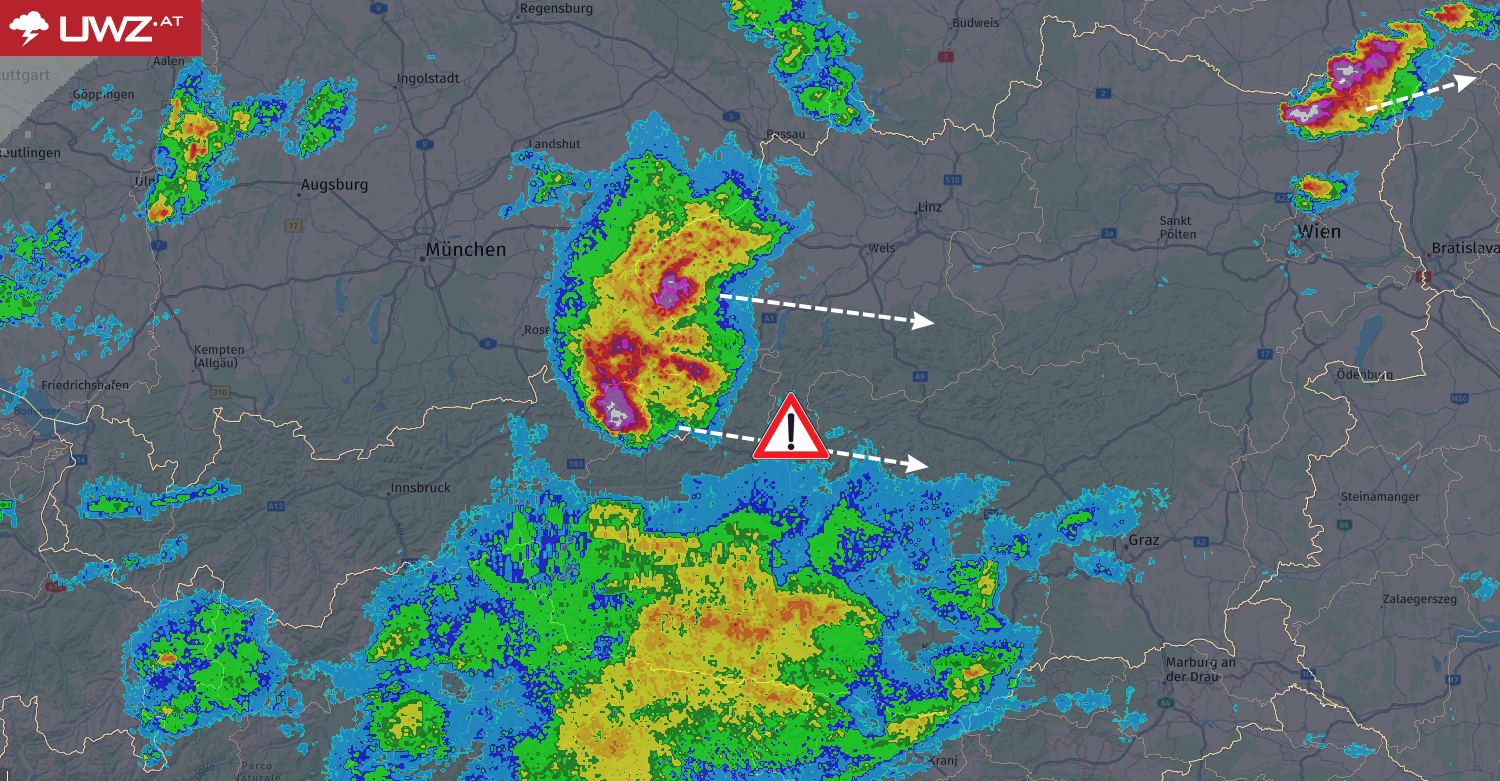

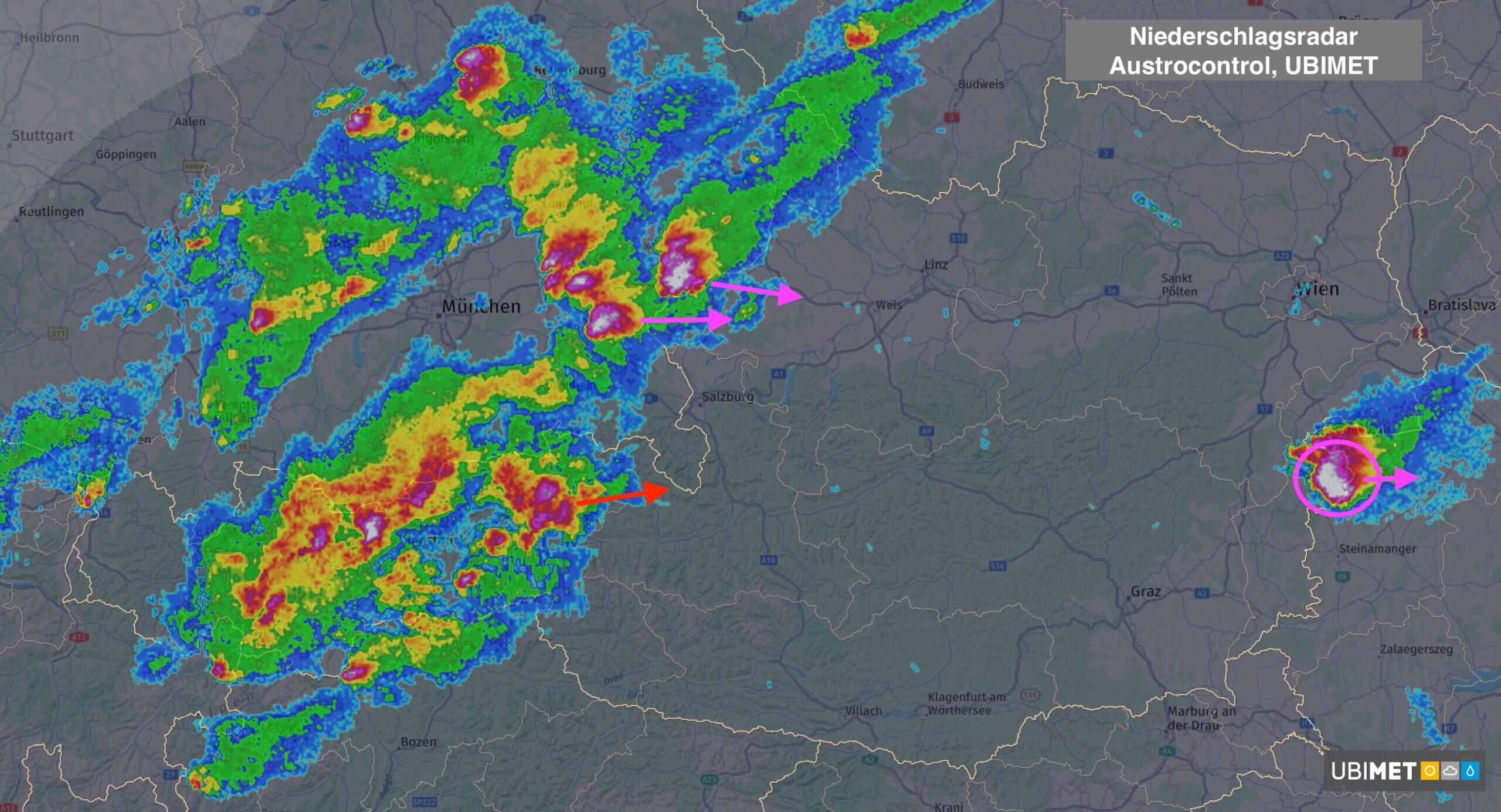

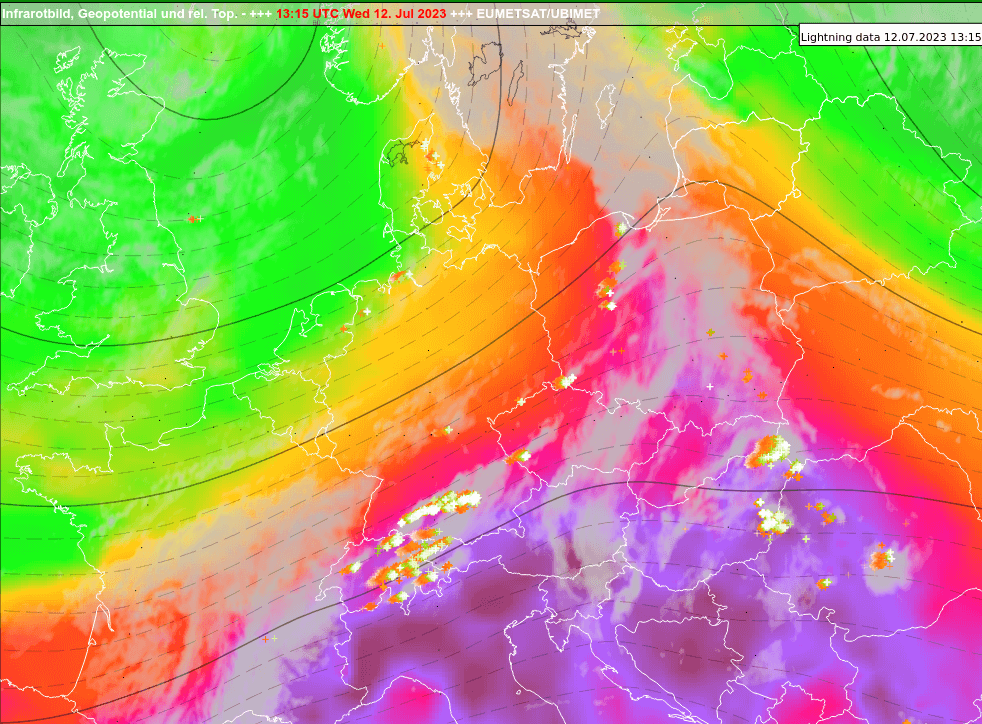

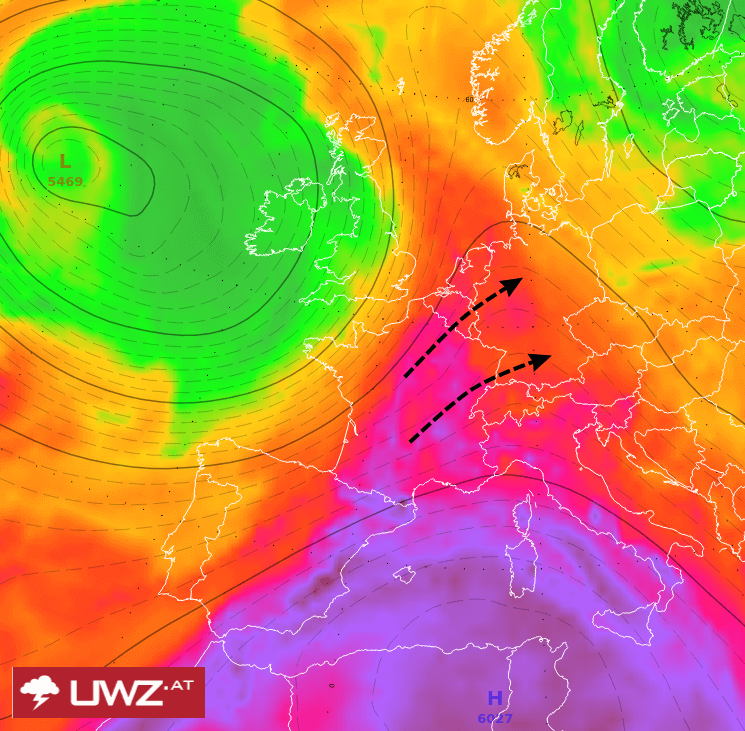

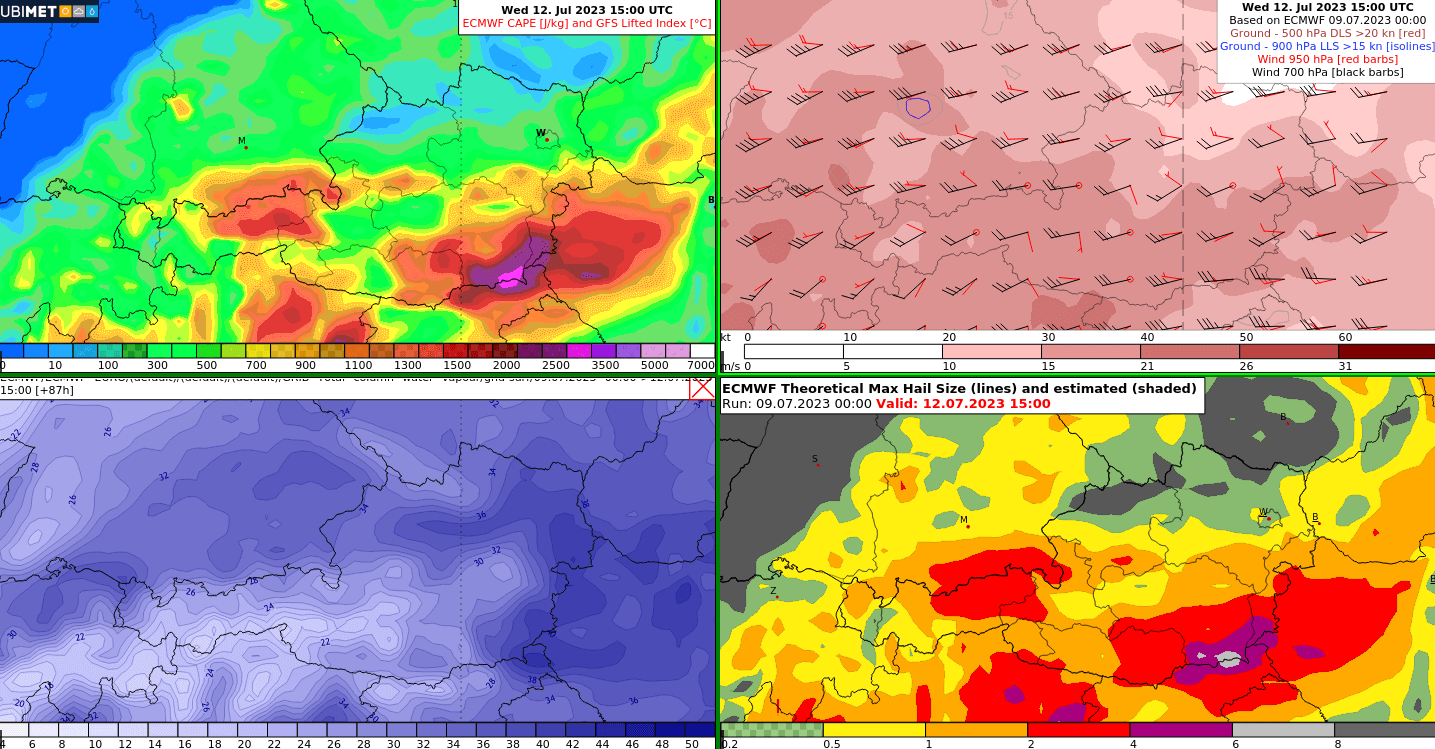

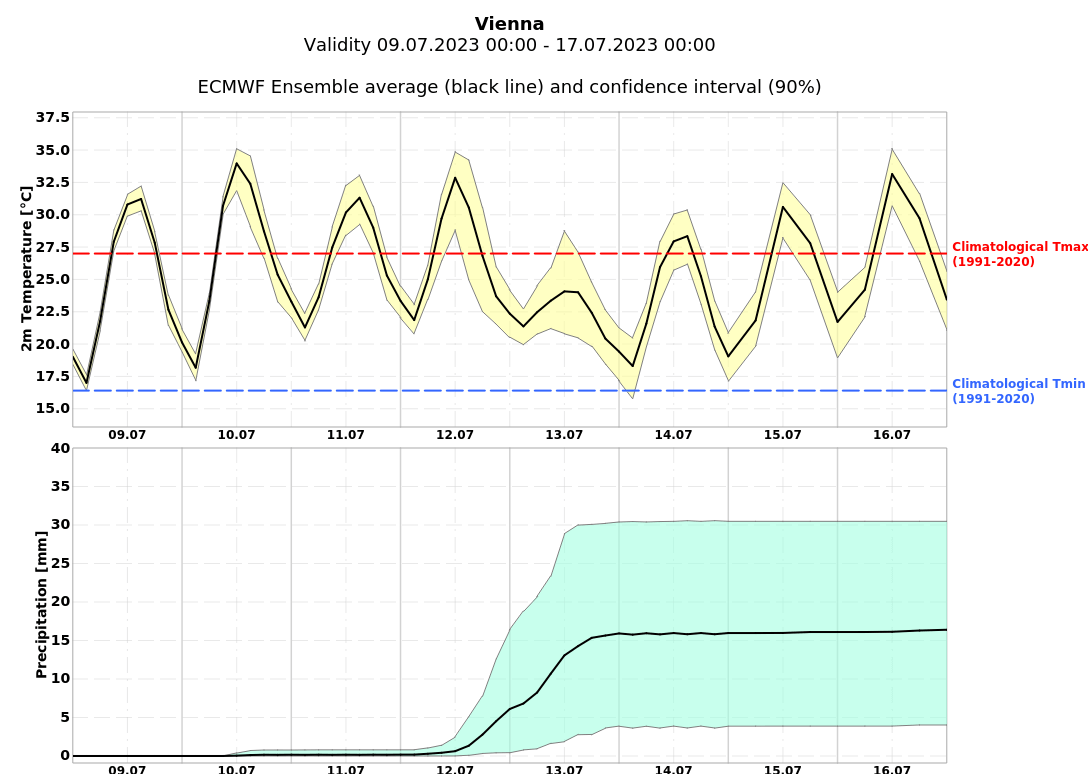

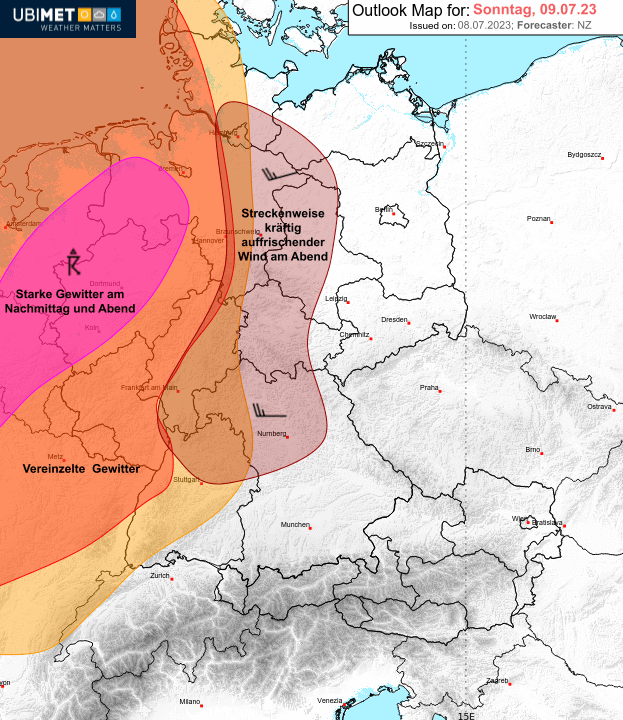

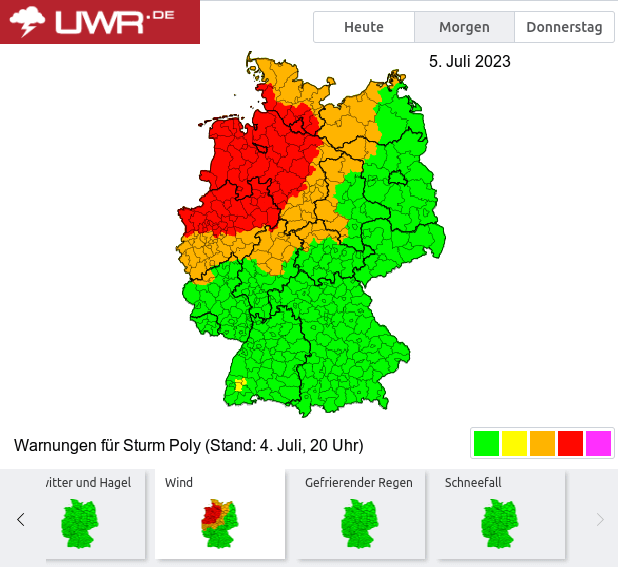

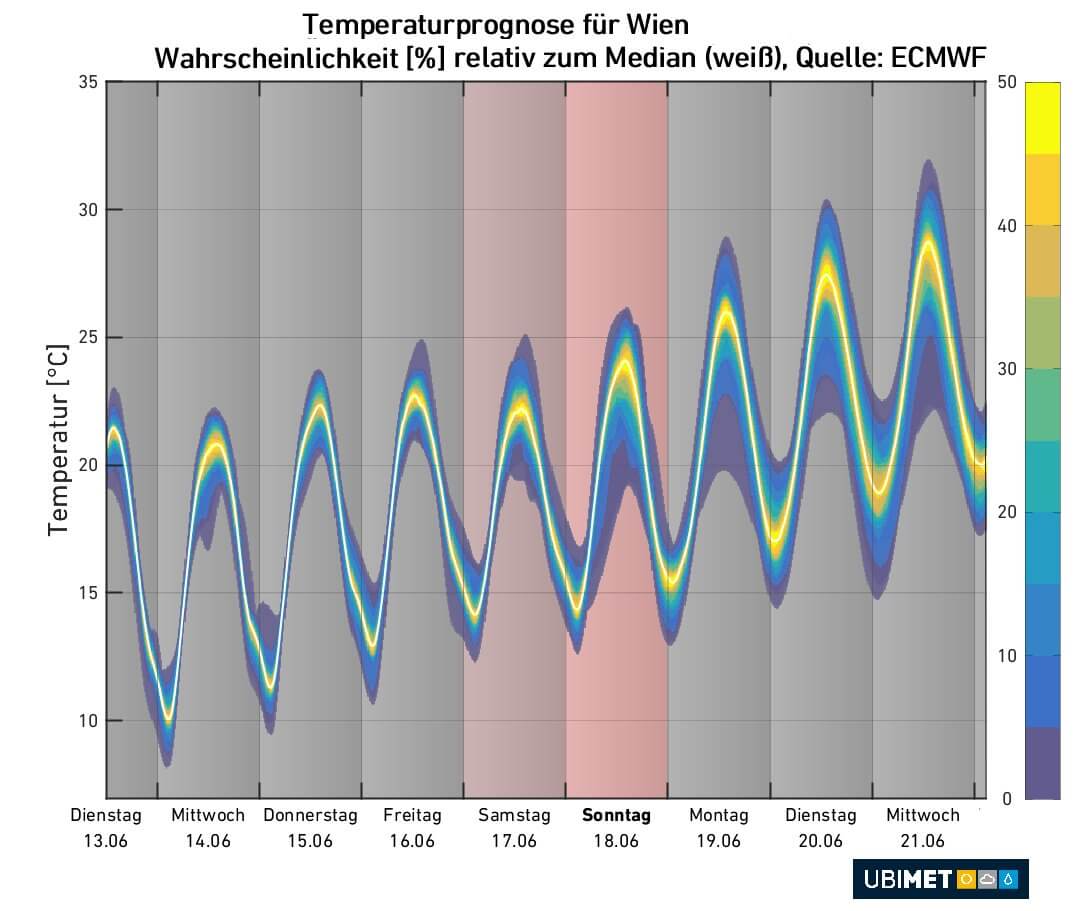

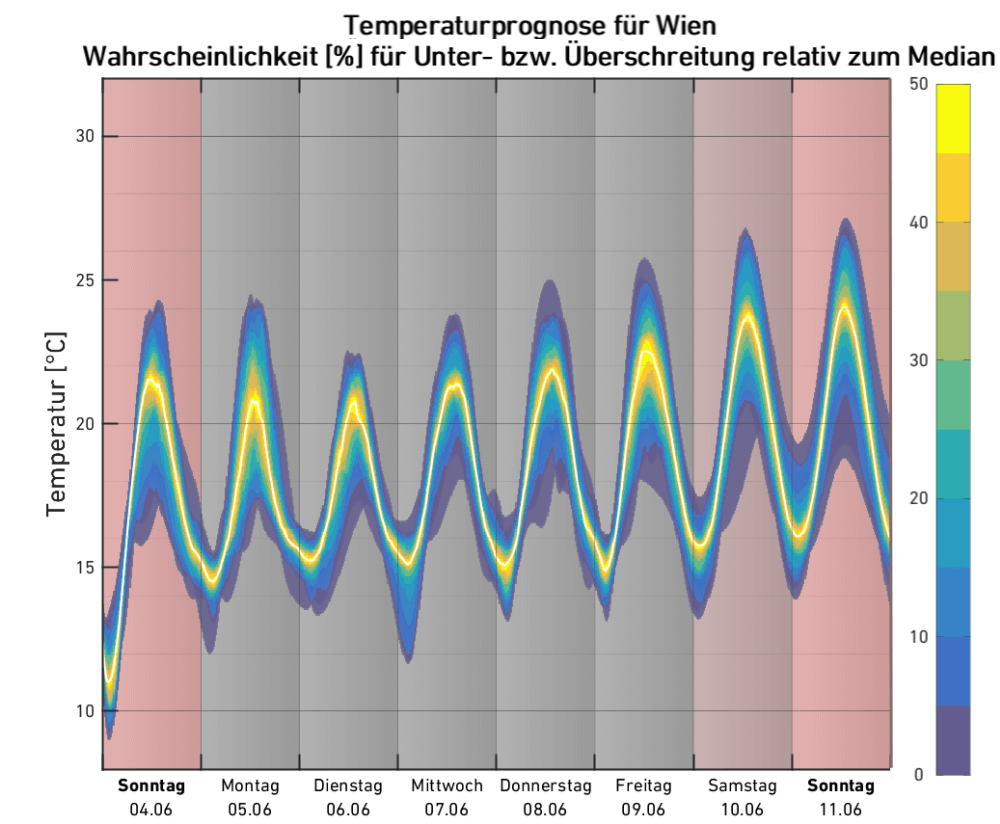

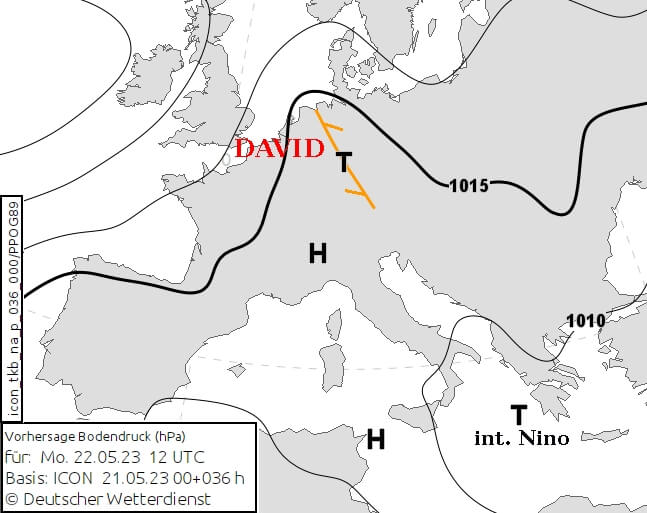

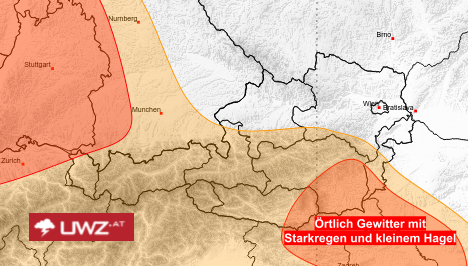

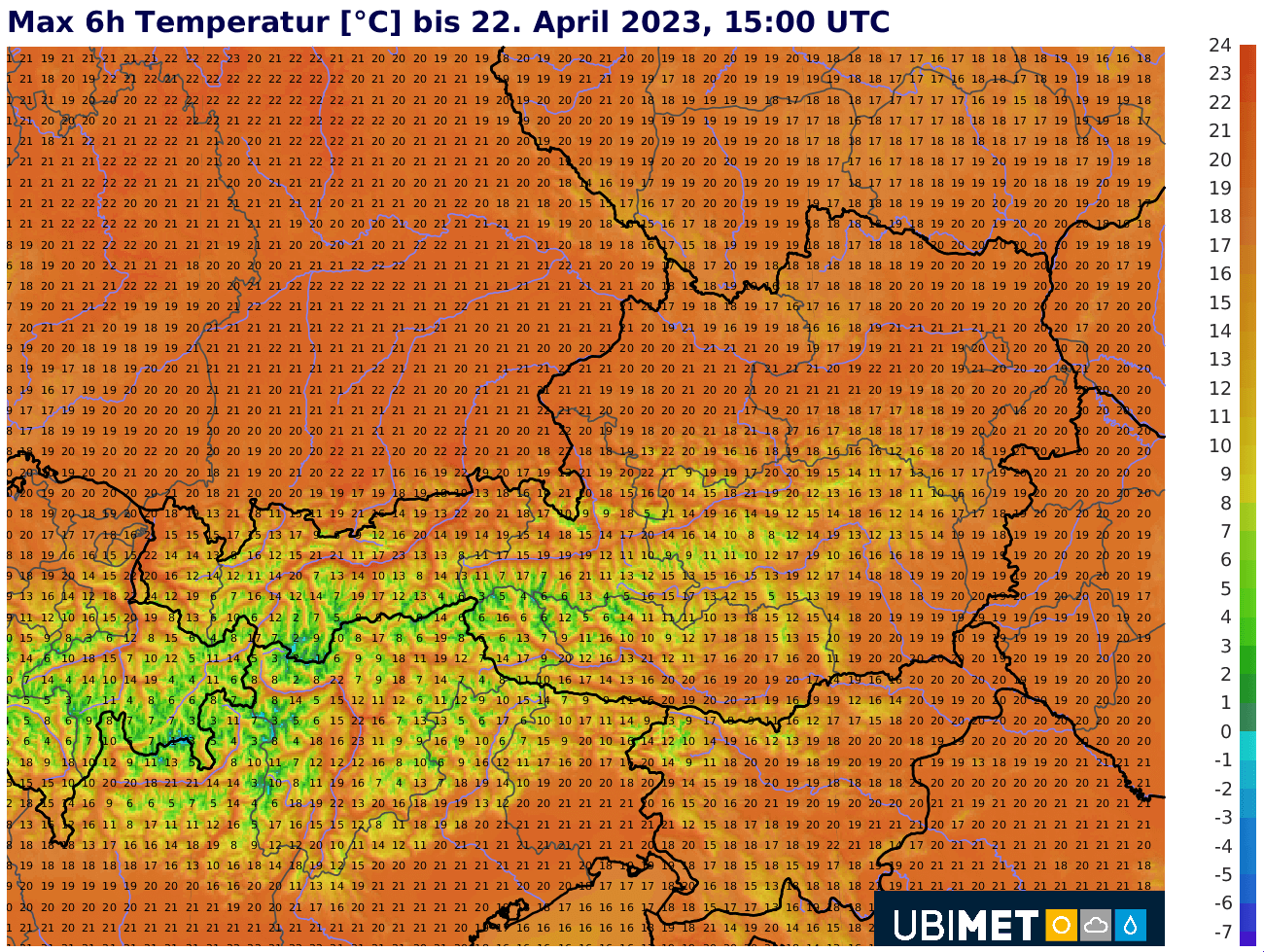

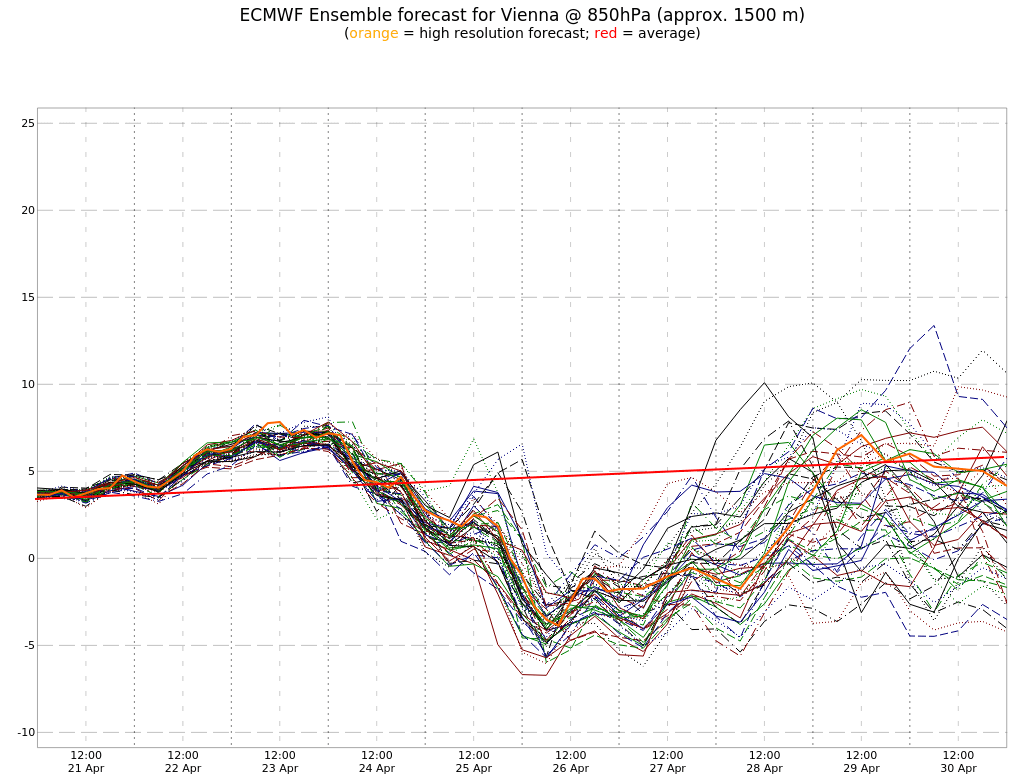

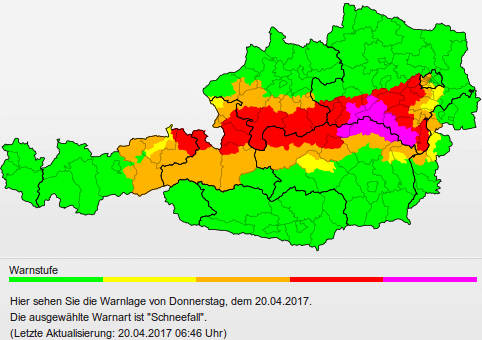

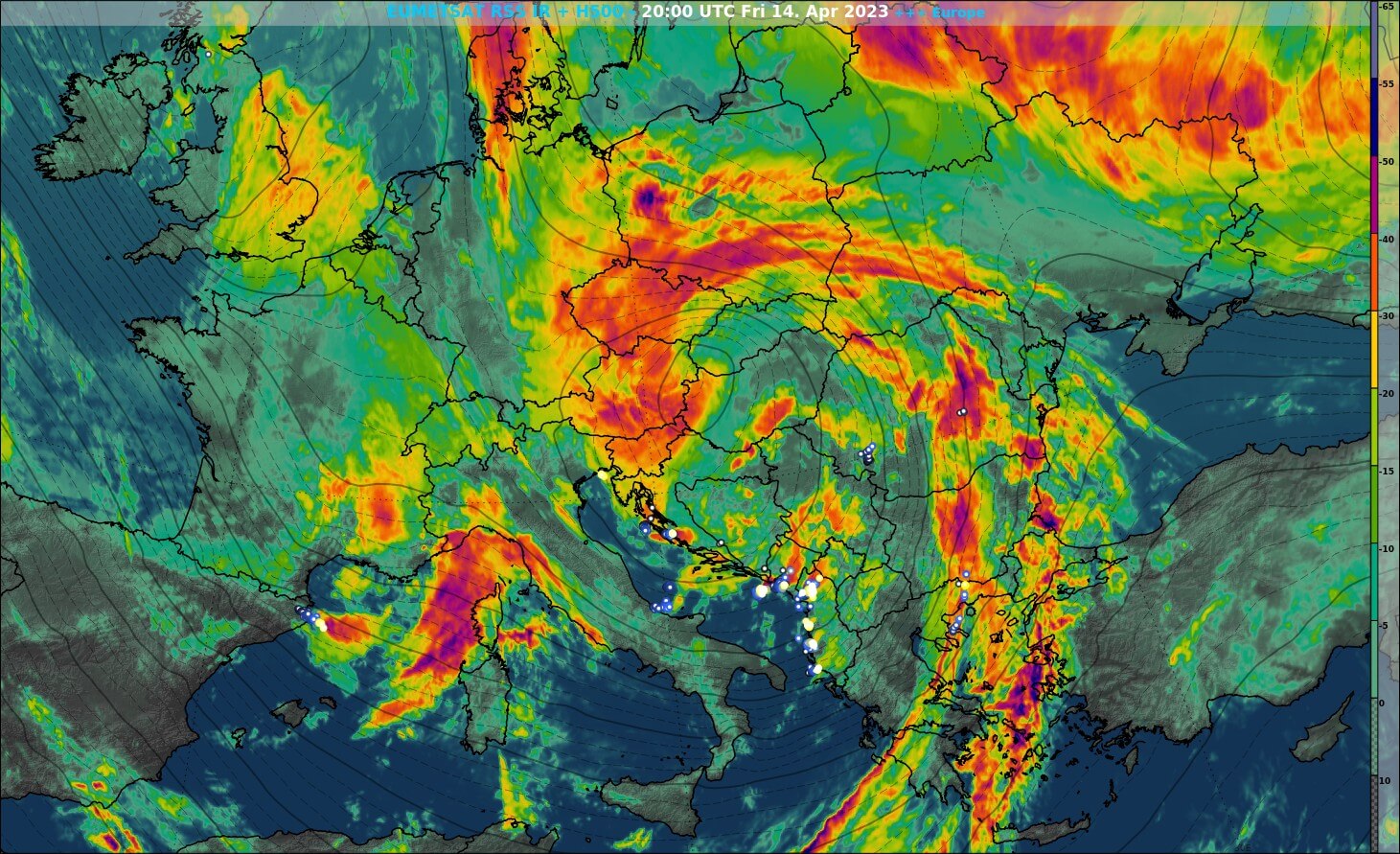

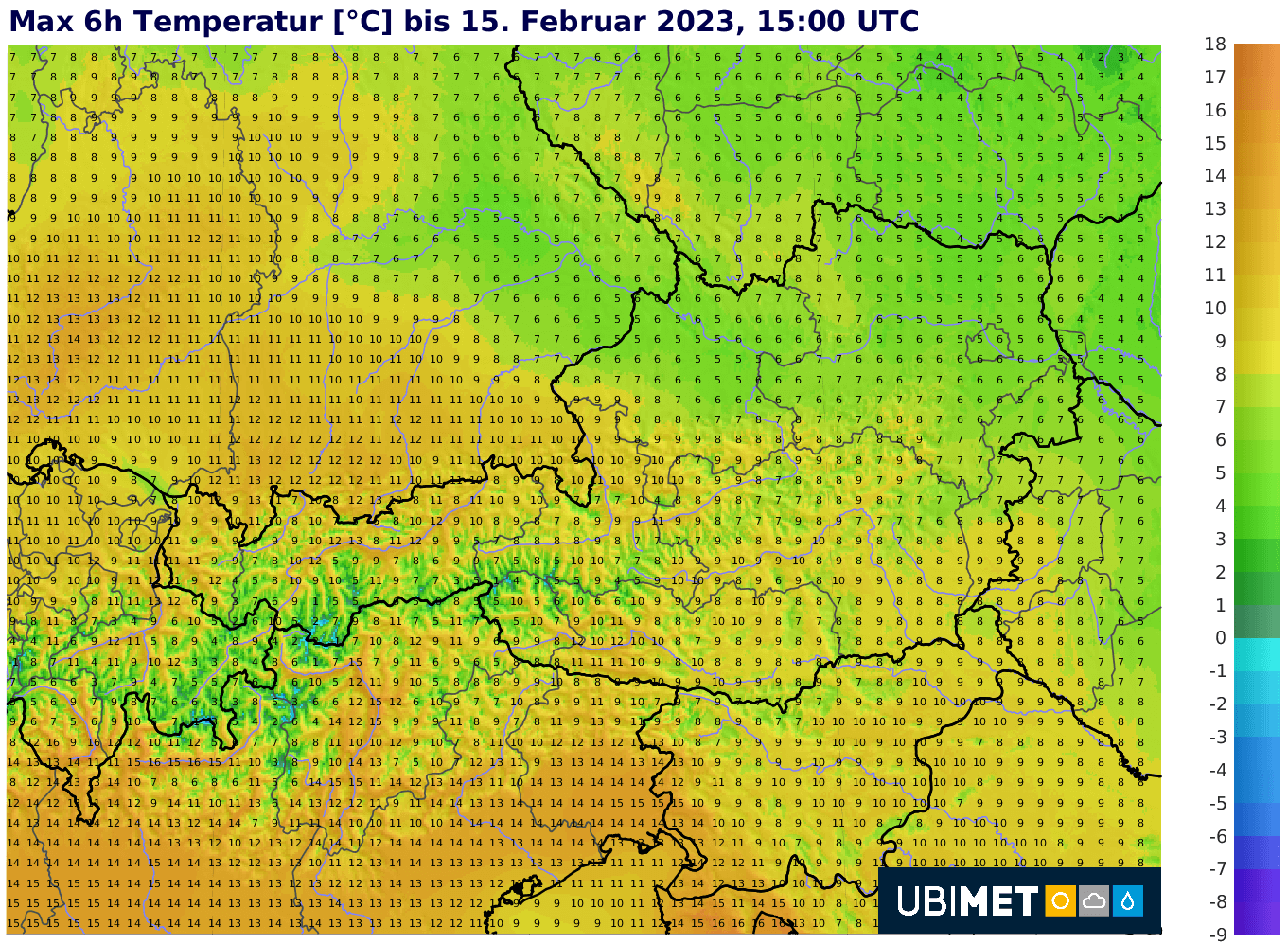

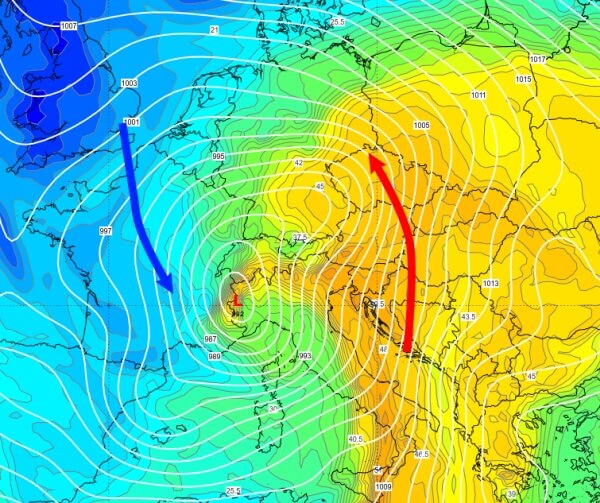

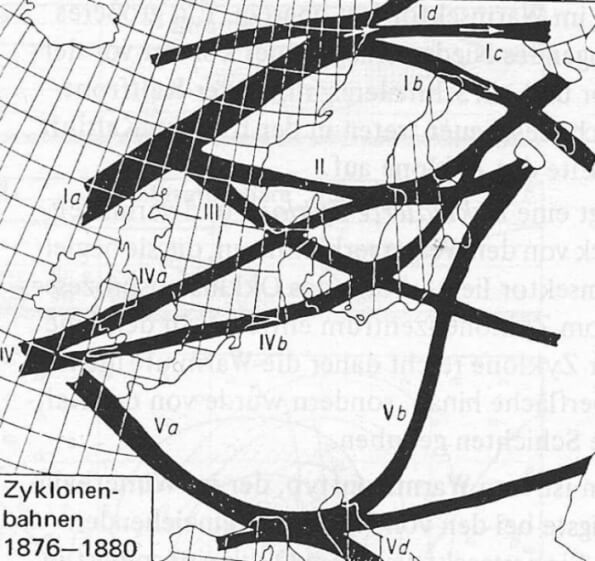

Der Schutz vor Blitzen beginnt bereits bei der Planung von Freizeitaktivitäten: Im Normalfall sollte vermieden werden, während eines Gewitters überhaupt unterwegs zu sein. Je nach Wettervorhersage muss die Tourenplanung angepasst werden – nur bei stabilen Wetterlagen sind sehr lange bzw. exponierte Touren sicher machbar. Generell sollte man sich nicht ausschließlich auf automatisierte Prognosen einer vorinstallierten Handy-App verlassen. Es ist ratsam, schriftlichen Prognosen von Meteorologen zu lesen und idealerweise mehrere Quellen zu vergleichen, zum Beispiel wetter.tv oder unseren Lagebericht). Ziel ist es, die Gewitterwahrscheinlichkeit einzuschätzen und die Tour entsprechend anzupassen. Tatsächlich gibt es kein „perfektes“ Wettermodell, das immer akkurate Gewitterprognosen liefert, ebenso wenig wie eine „perfekte“ App. Bei einer Gewittervorwarnung auf www.uwz.at sollte man von einer erhöhten Gefahr ausgehen. Auch knapp außerhalb der gelb markierten Gebiete ist aber Vorsicht geboten, denn die Wahrscheinlichkeit für Gewitter ist dort zwar geringer, aber meist nicht null.

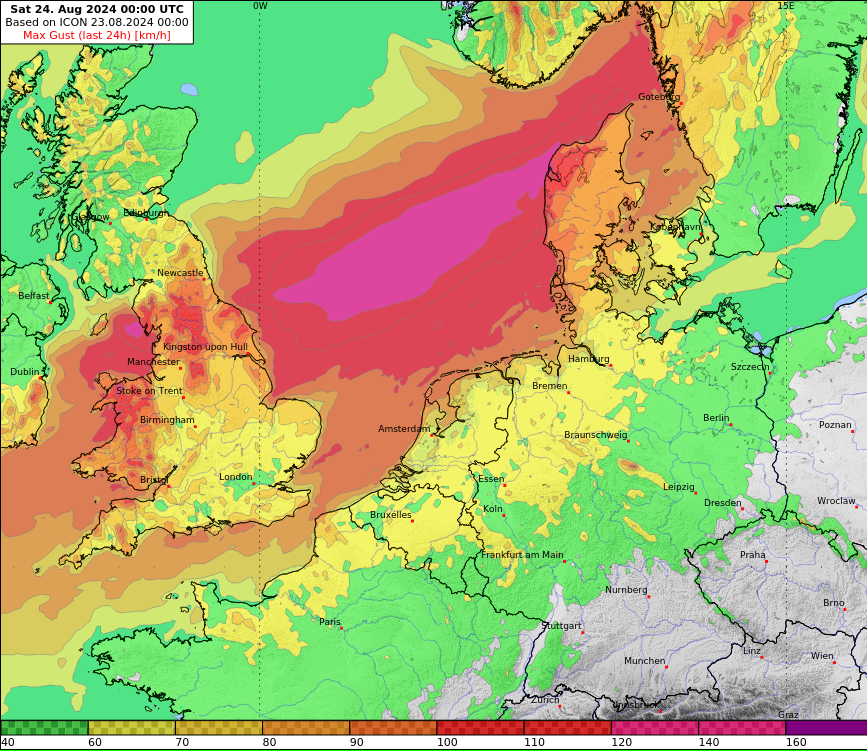

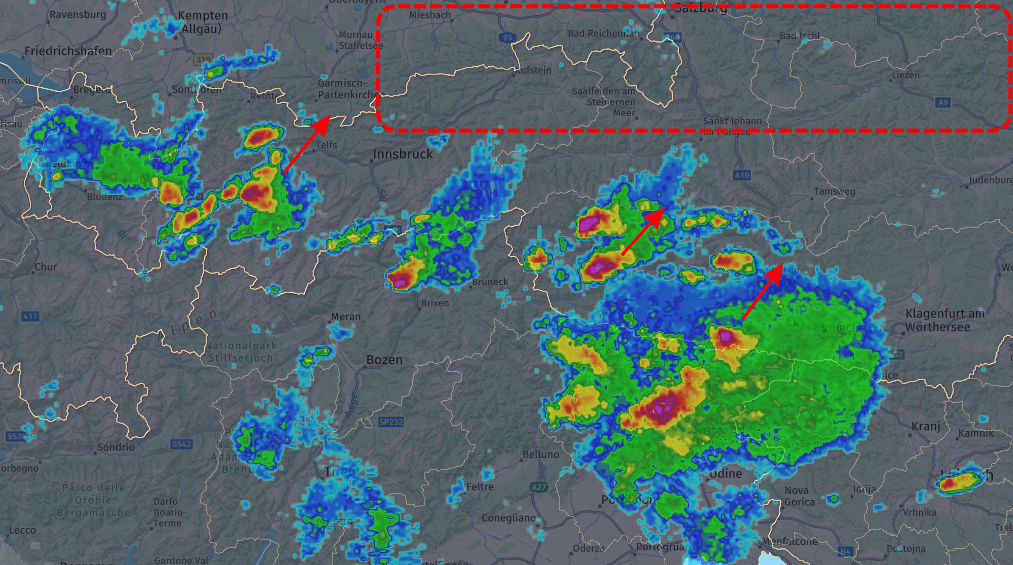

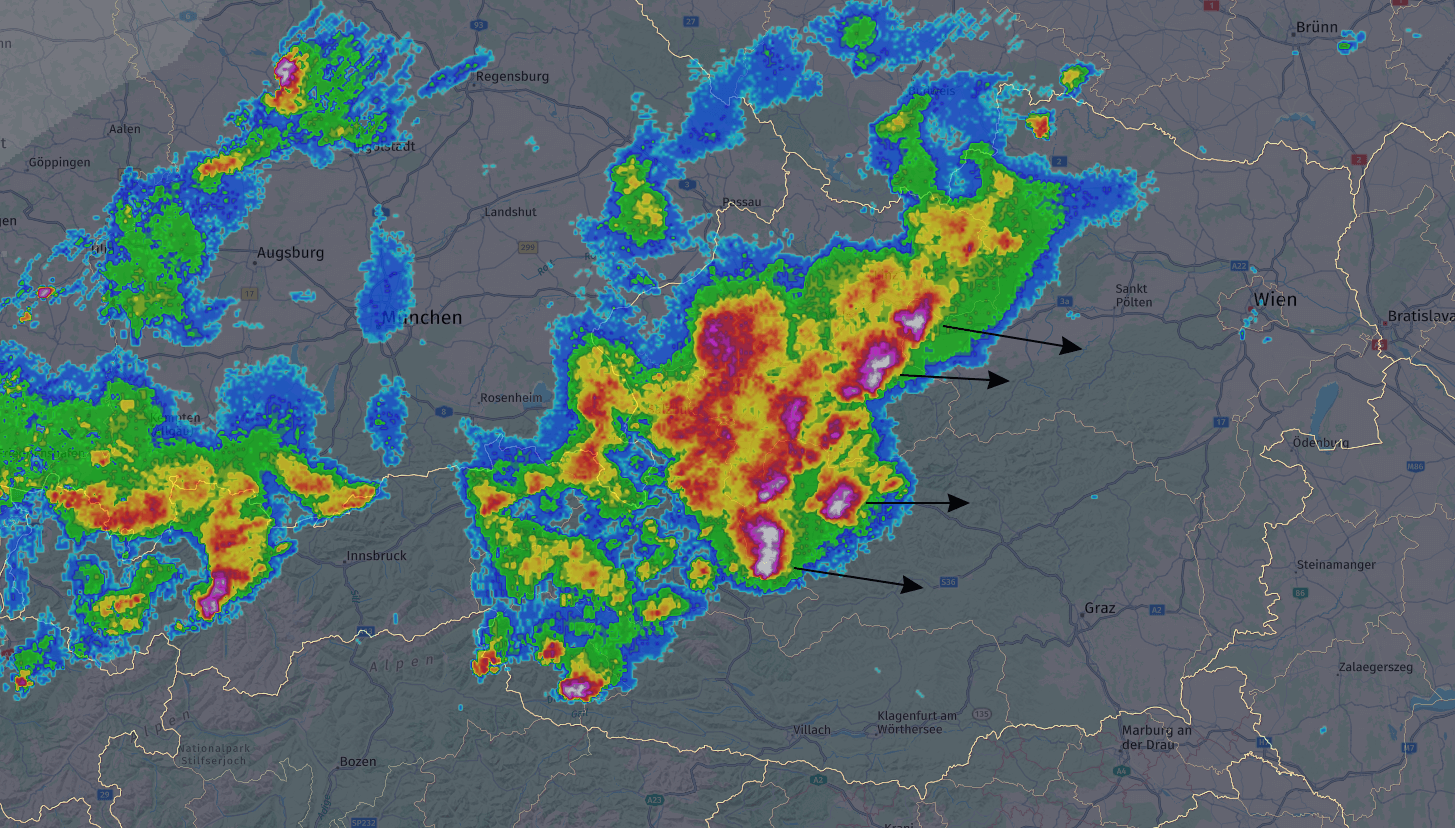

Bei einer erhöhten Gewitterneigung sollte man jedenfalls nur kurze Touren mit Ausstiegs- und Einkehrmöglichkeiten planen. Es ist auch ratsam, früher zu starten und längere Klettersteige zu vermeiden. Die Exposition der Tour sollte eine freie Sicht auf etwaige aufziehende Gewitter ermöglichen (wenn etwa eine Gewitterfront aus Westen erwartet wird, sollte man auf eine halbwegs freie Sicht in diese Richtung achten).

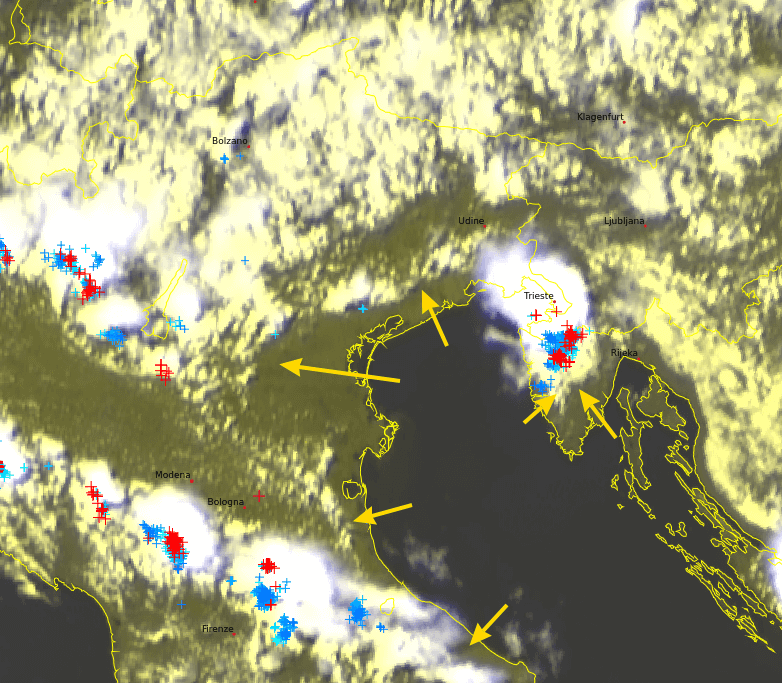

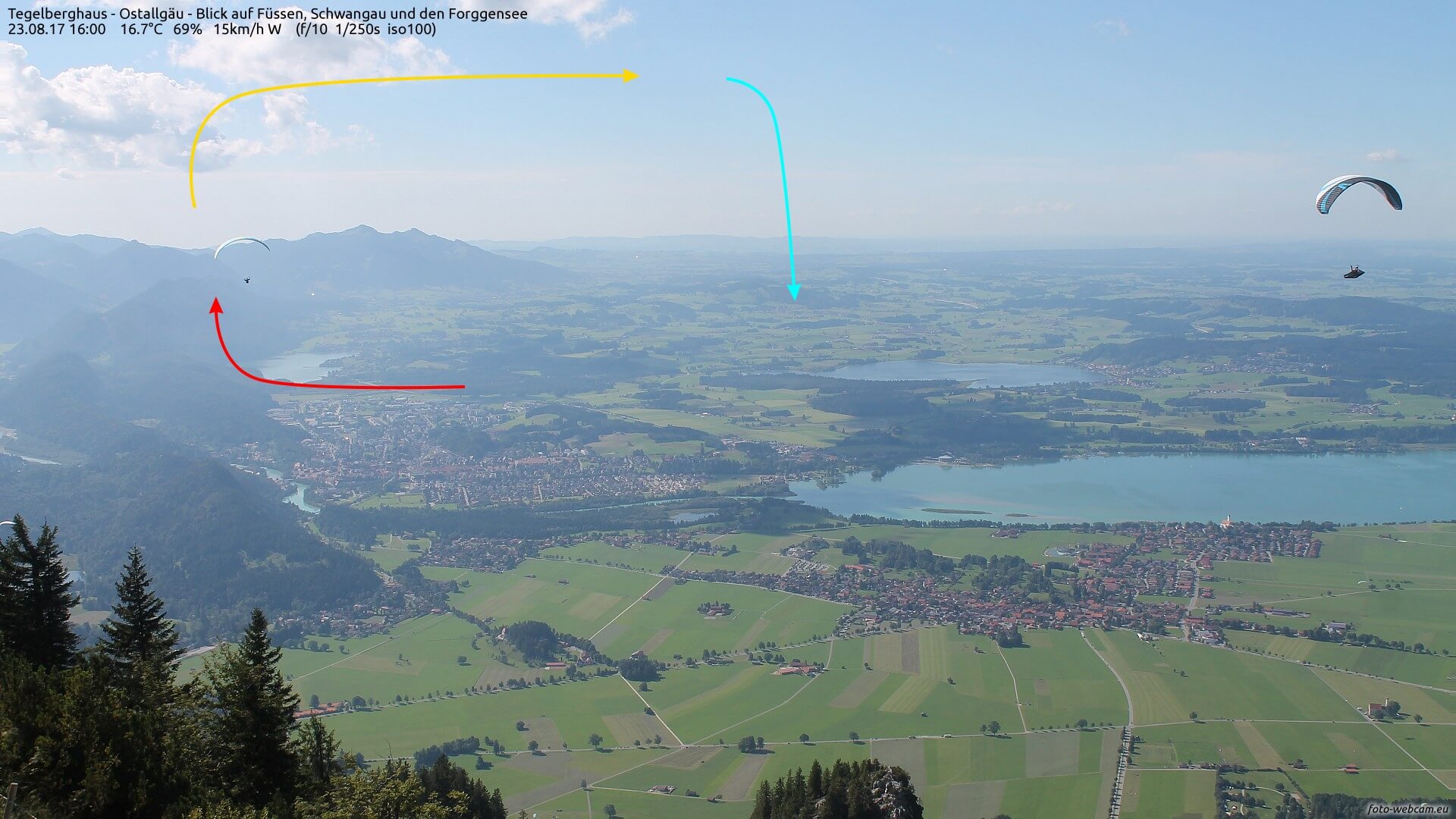

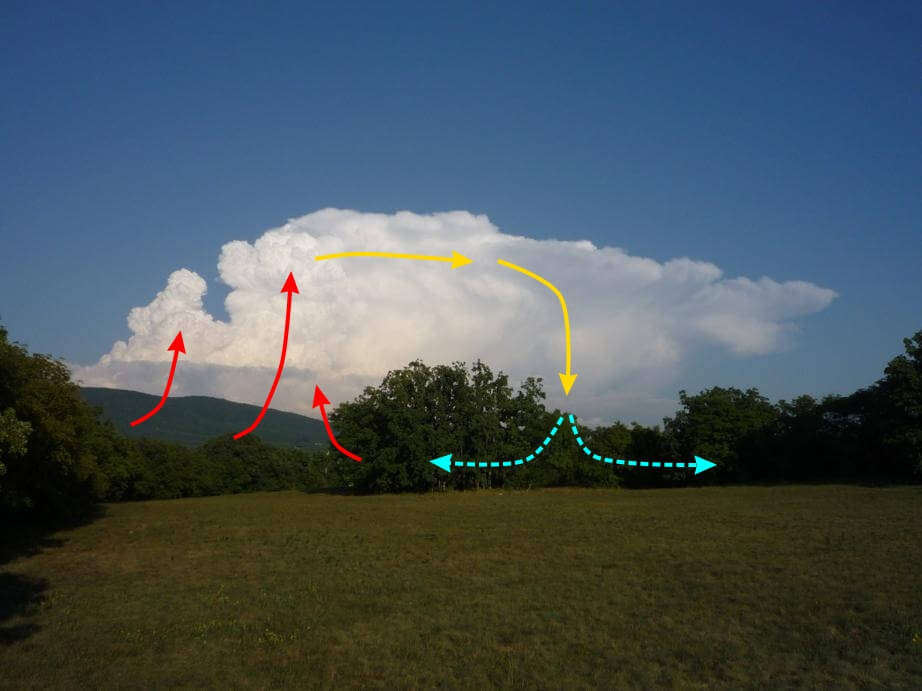

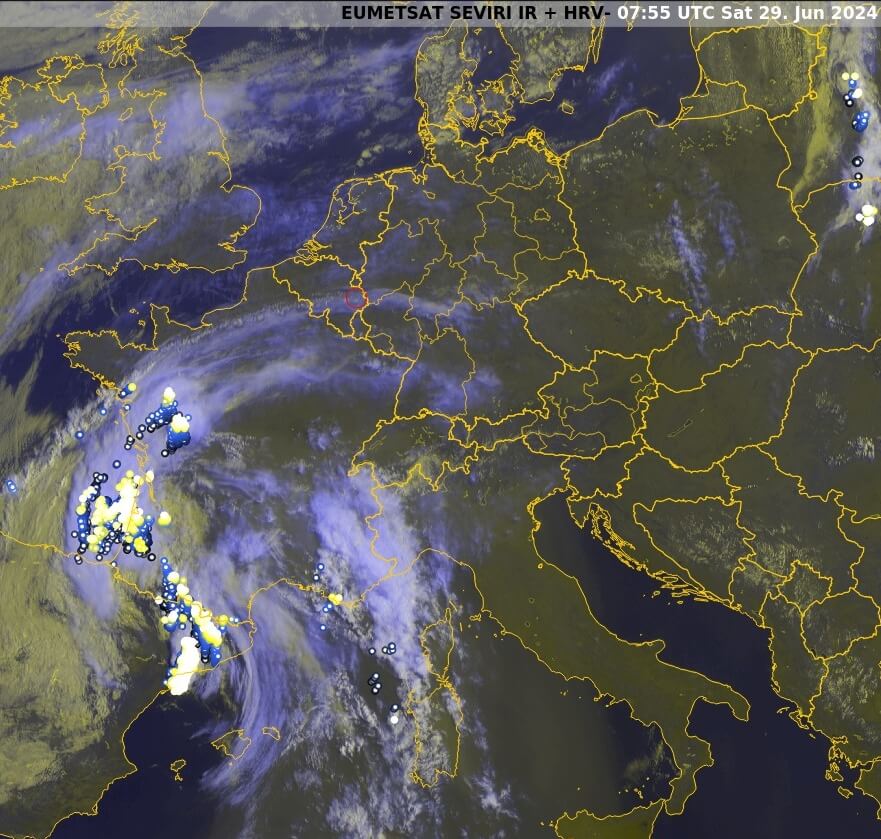

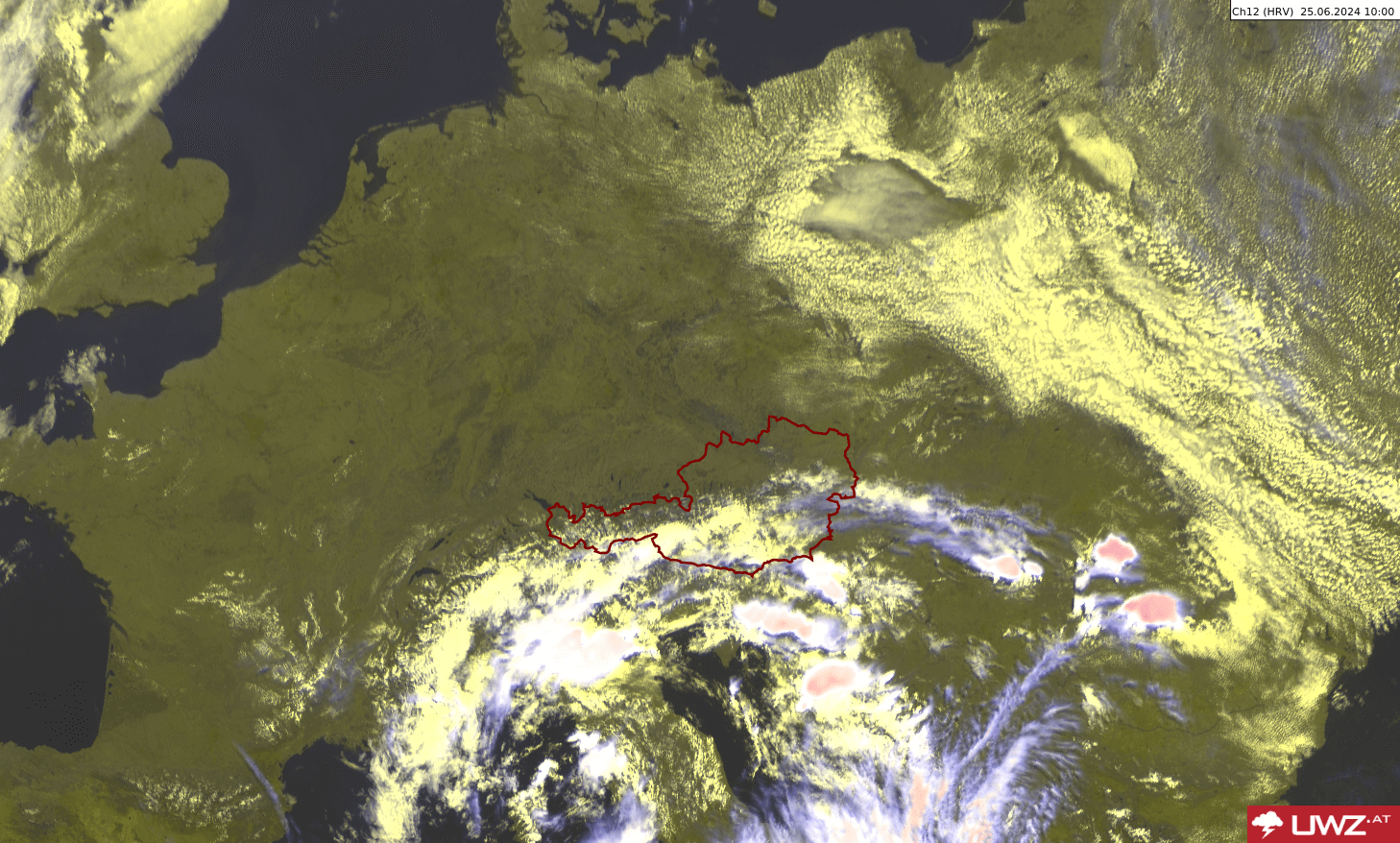

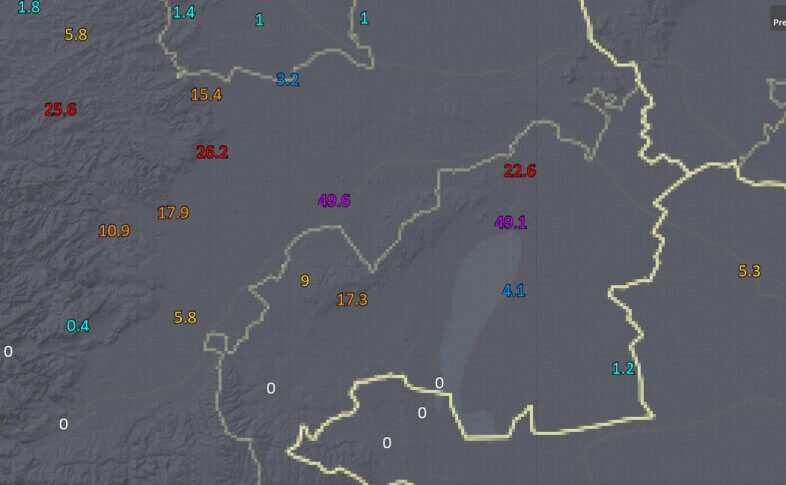

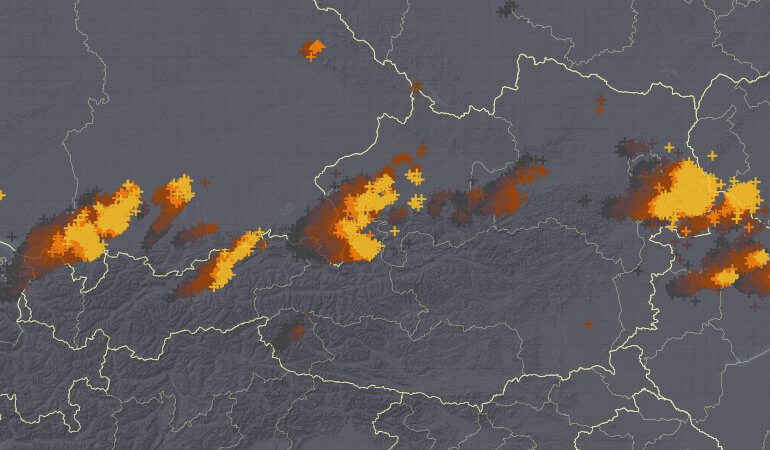

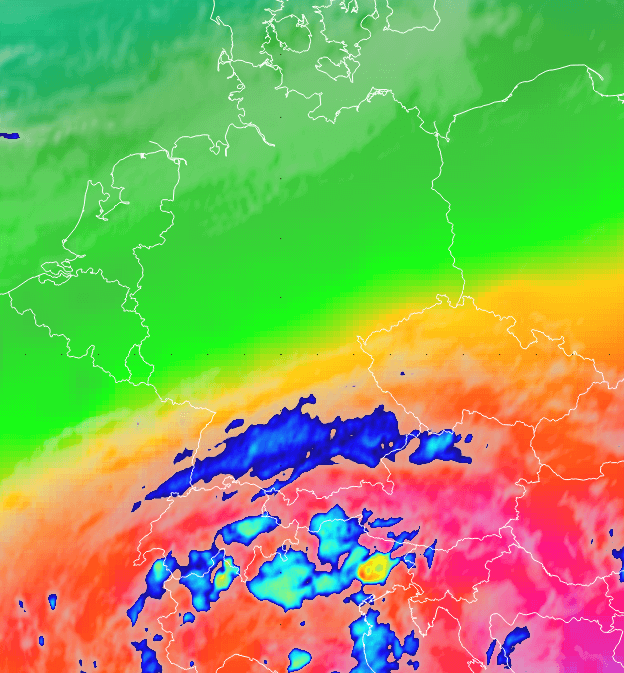

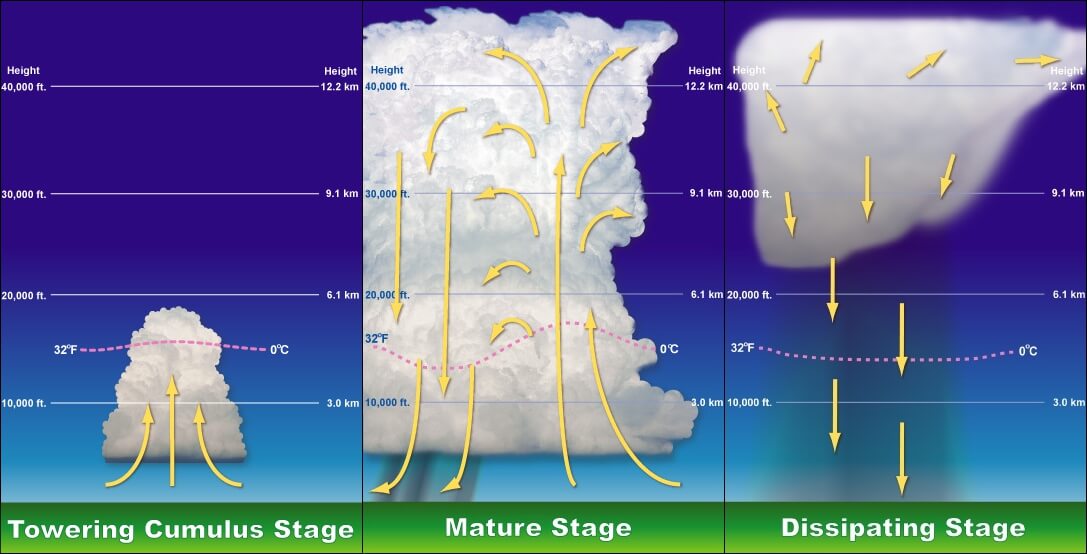

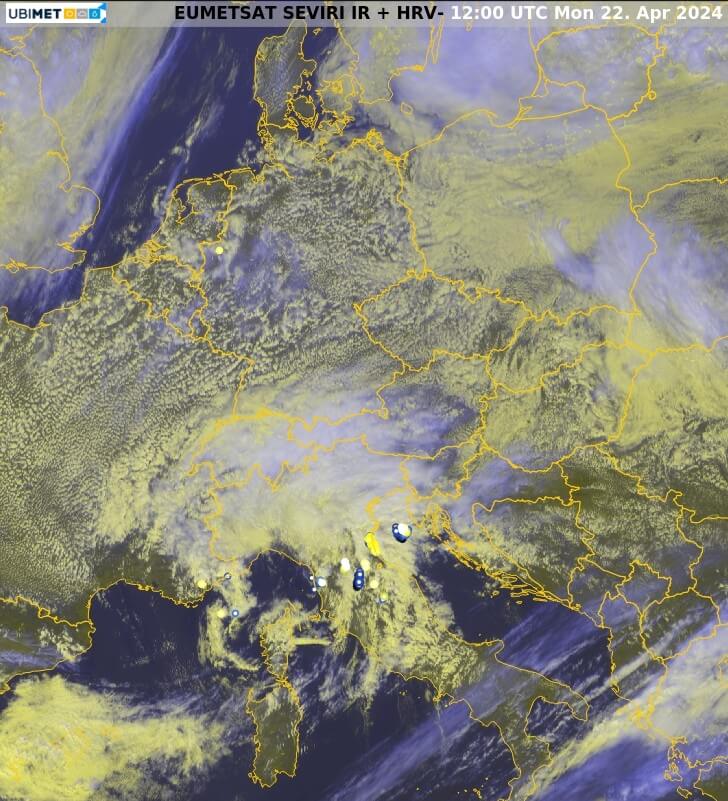

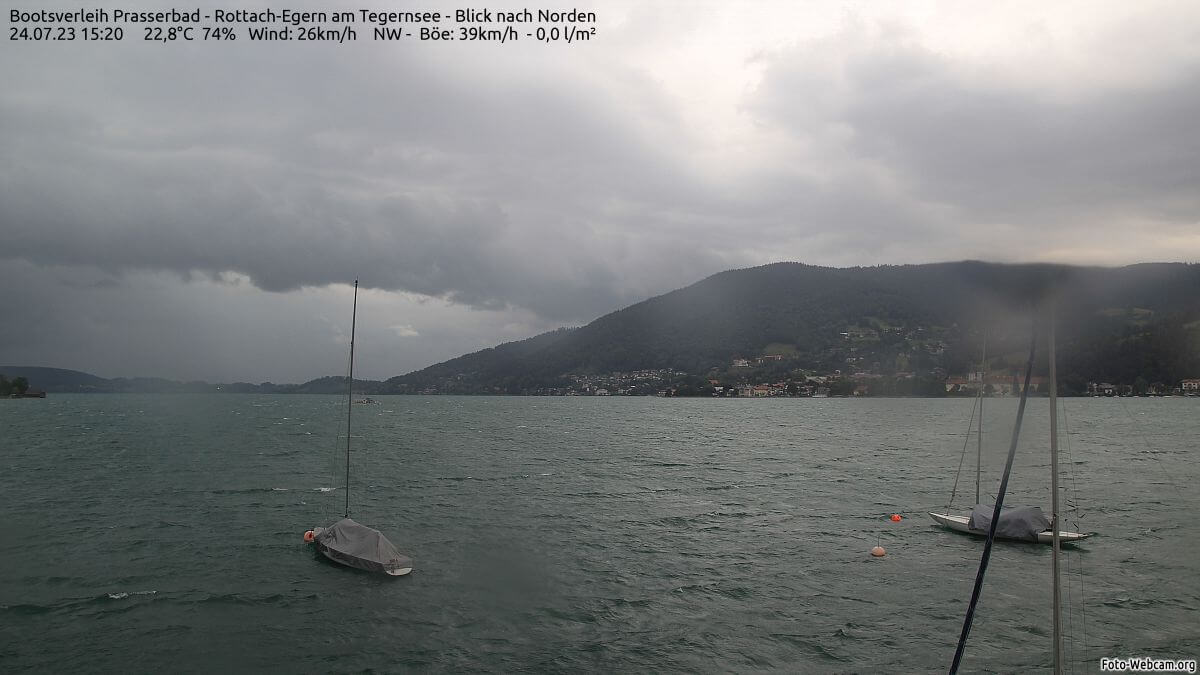

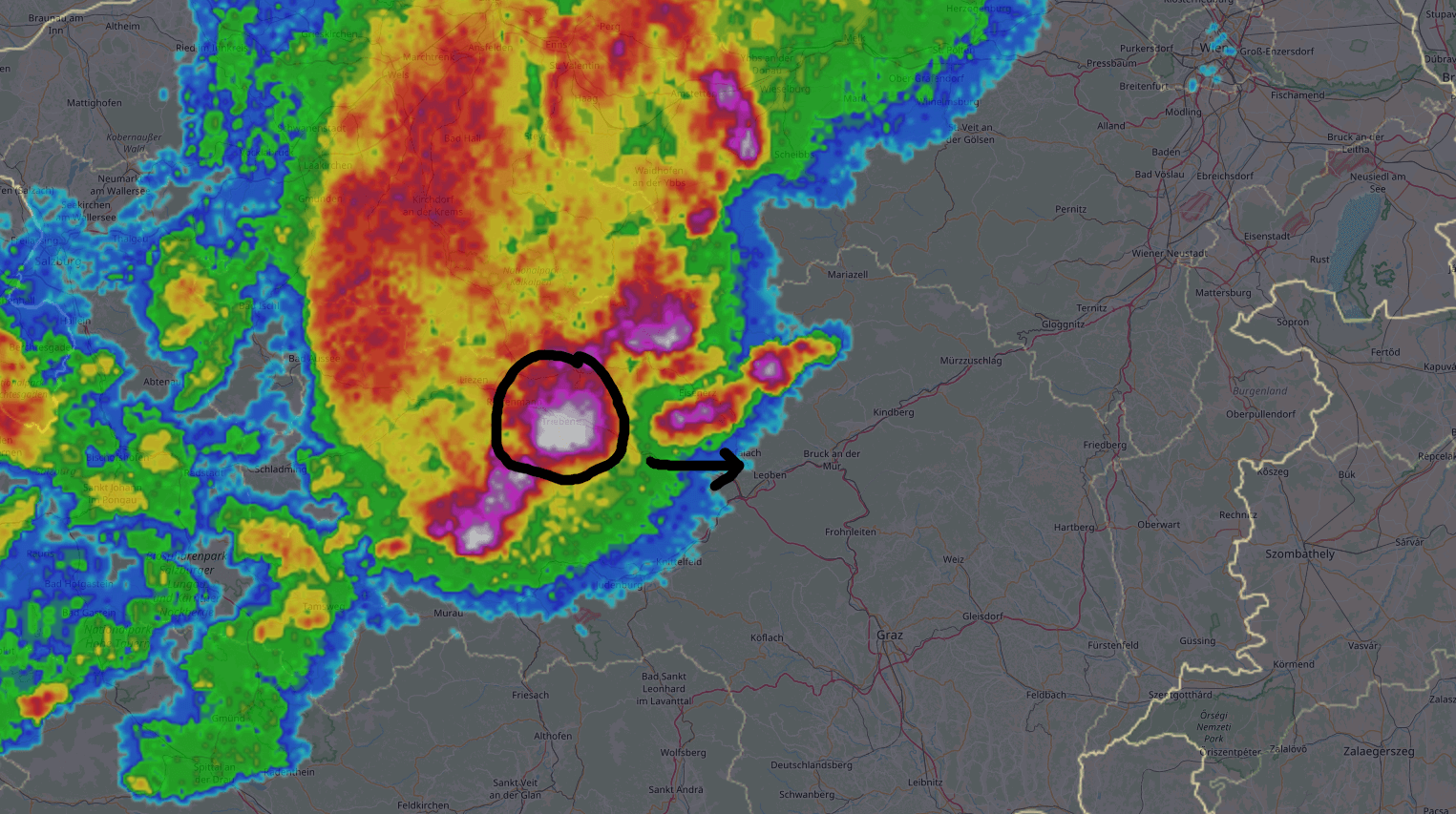

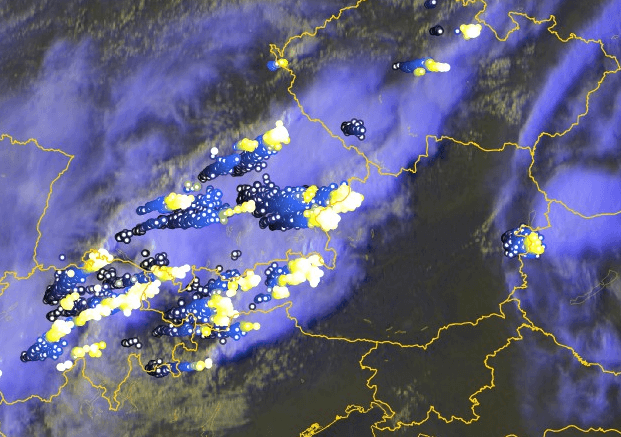

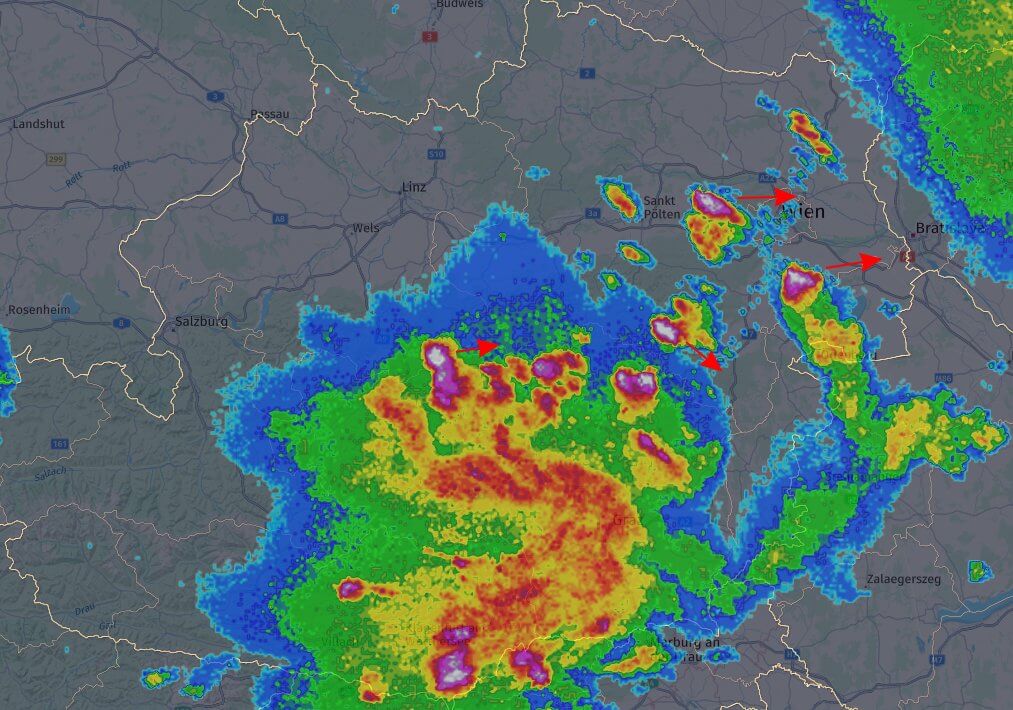

2. Schritt: Wetter im Auge behalten

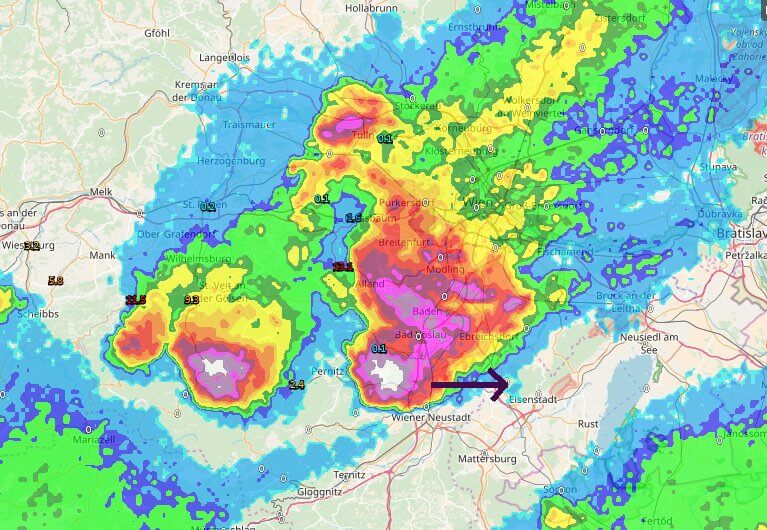

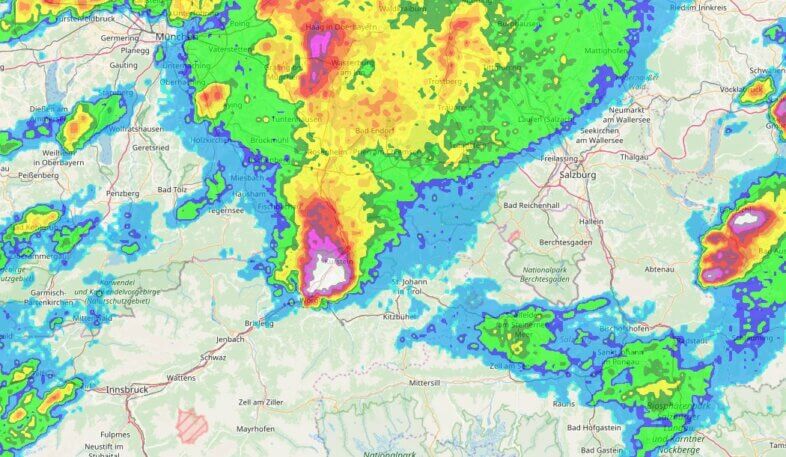

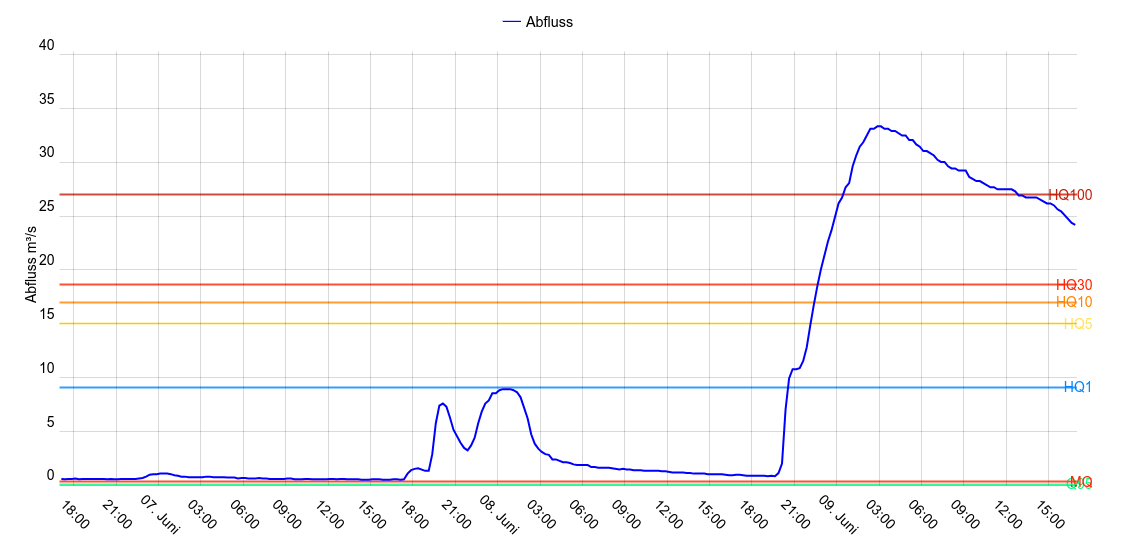

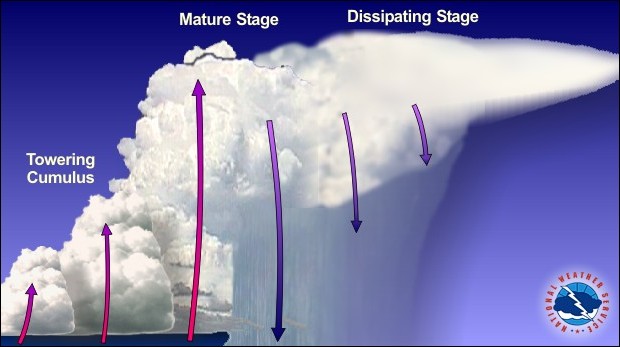

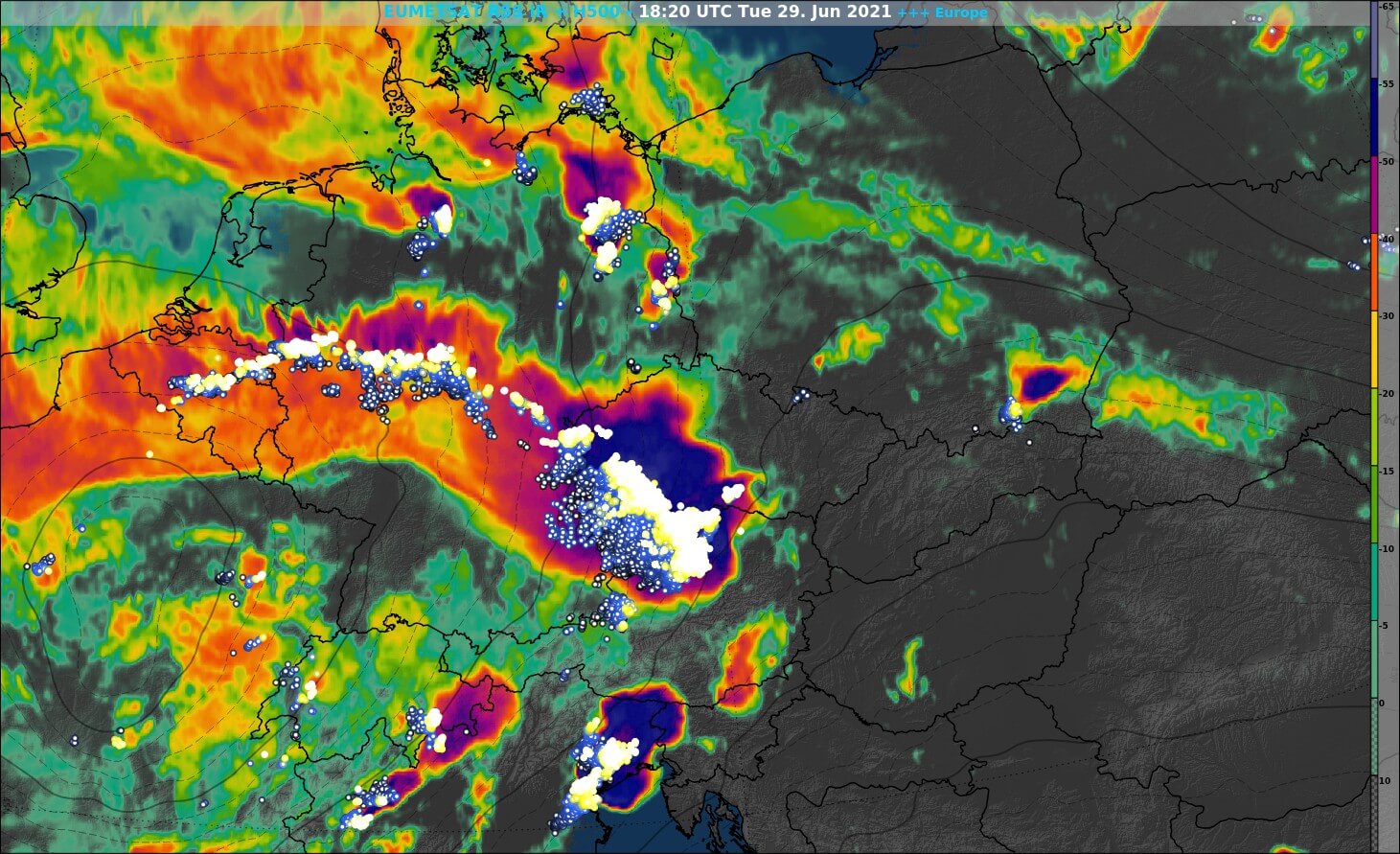

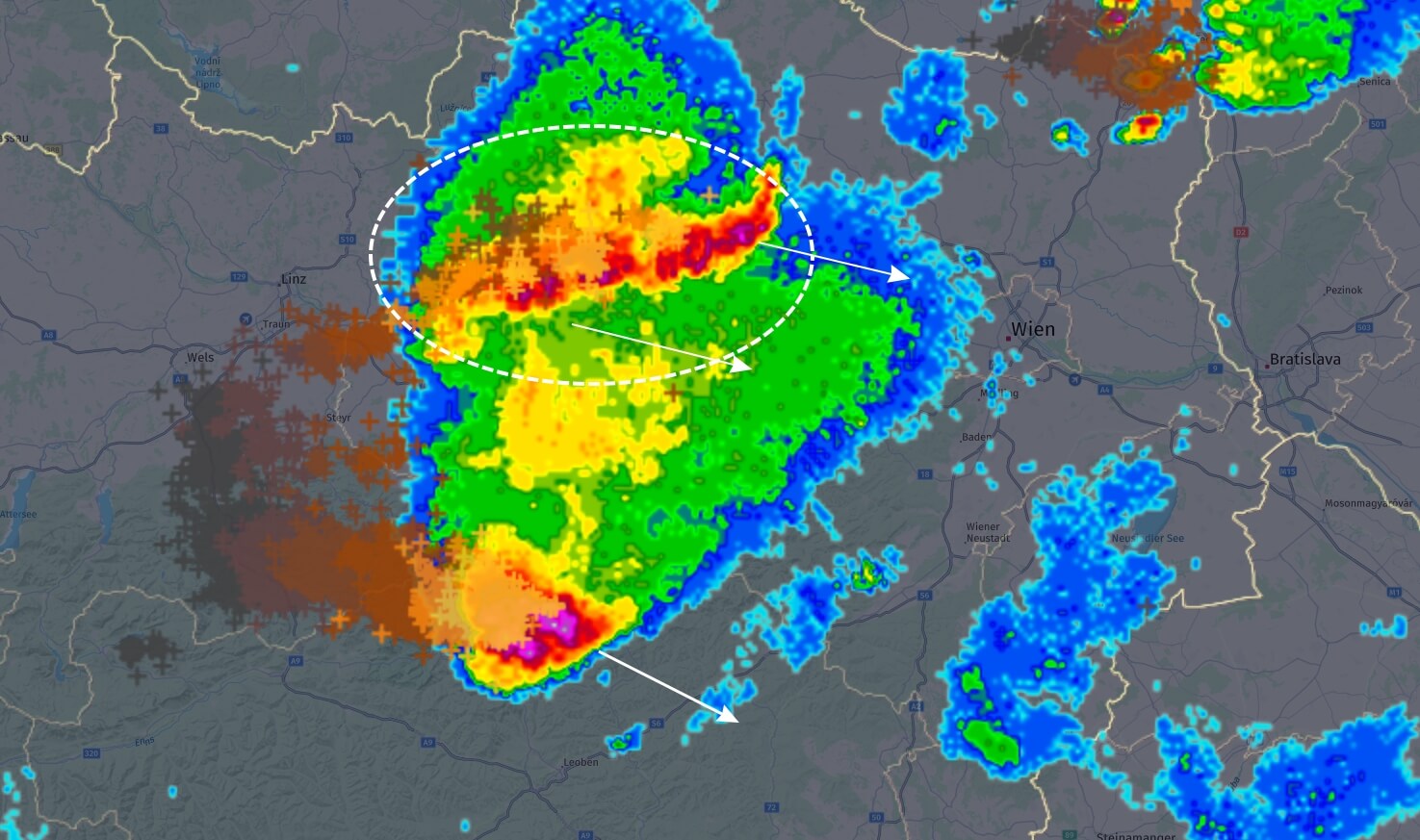

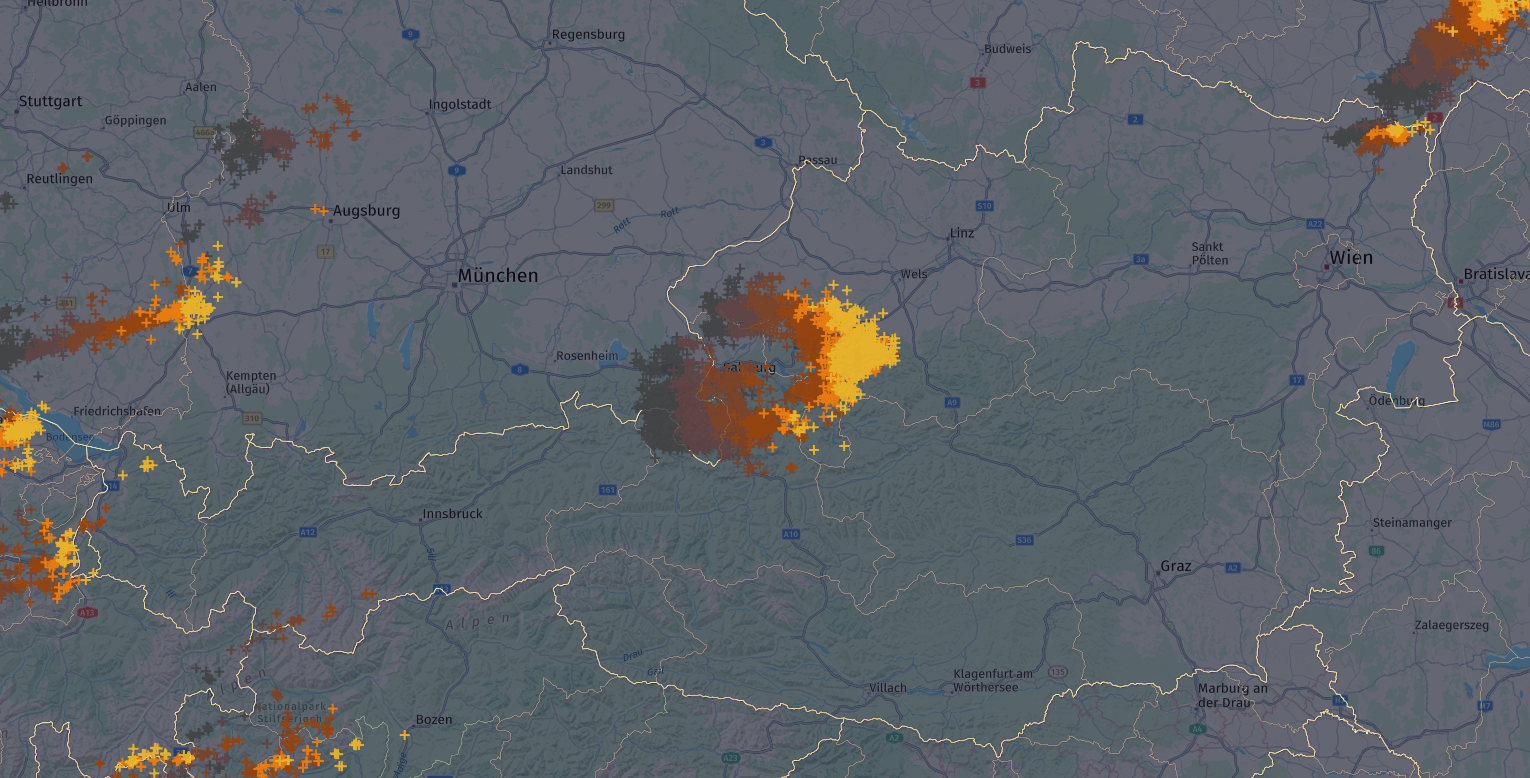

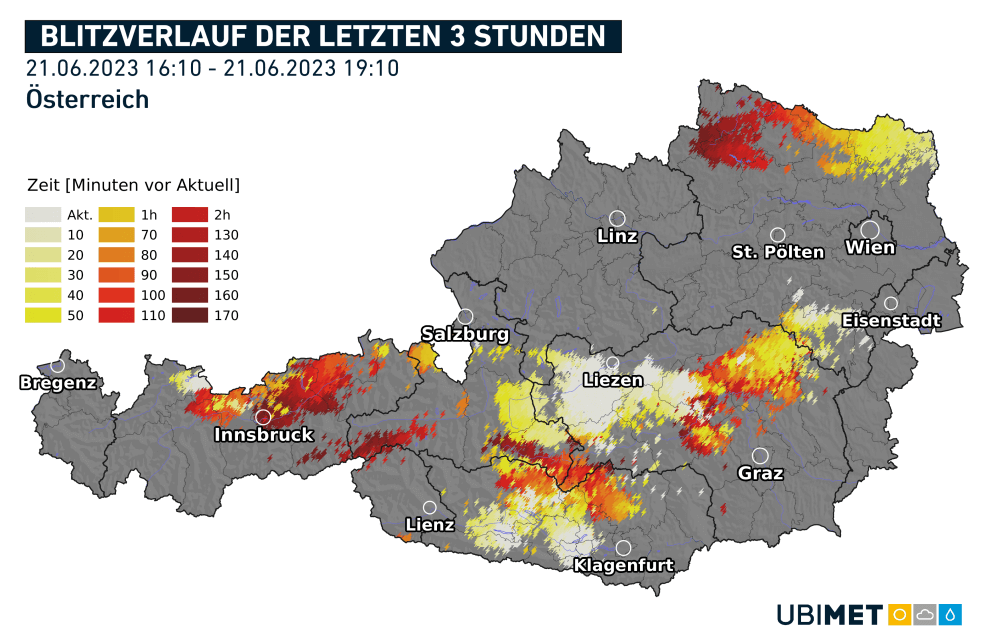

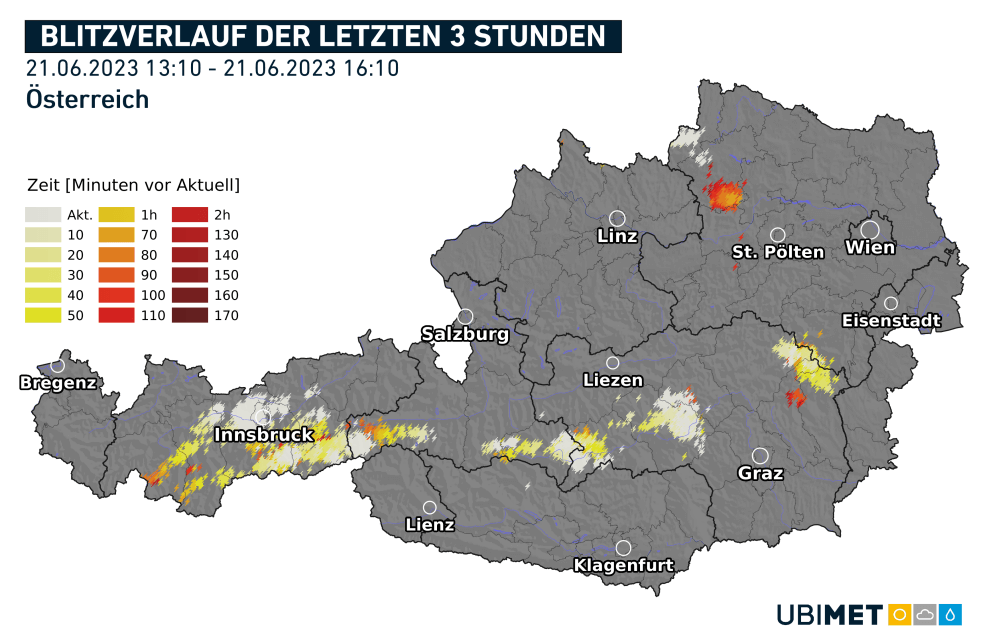

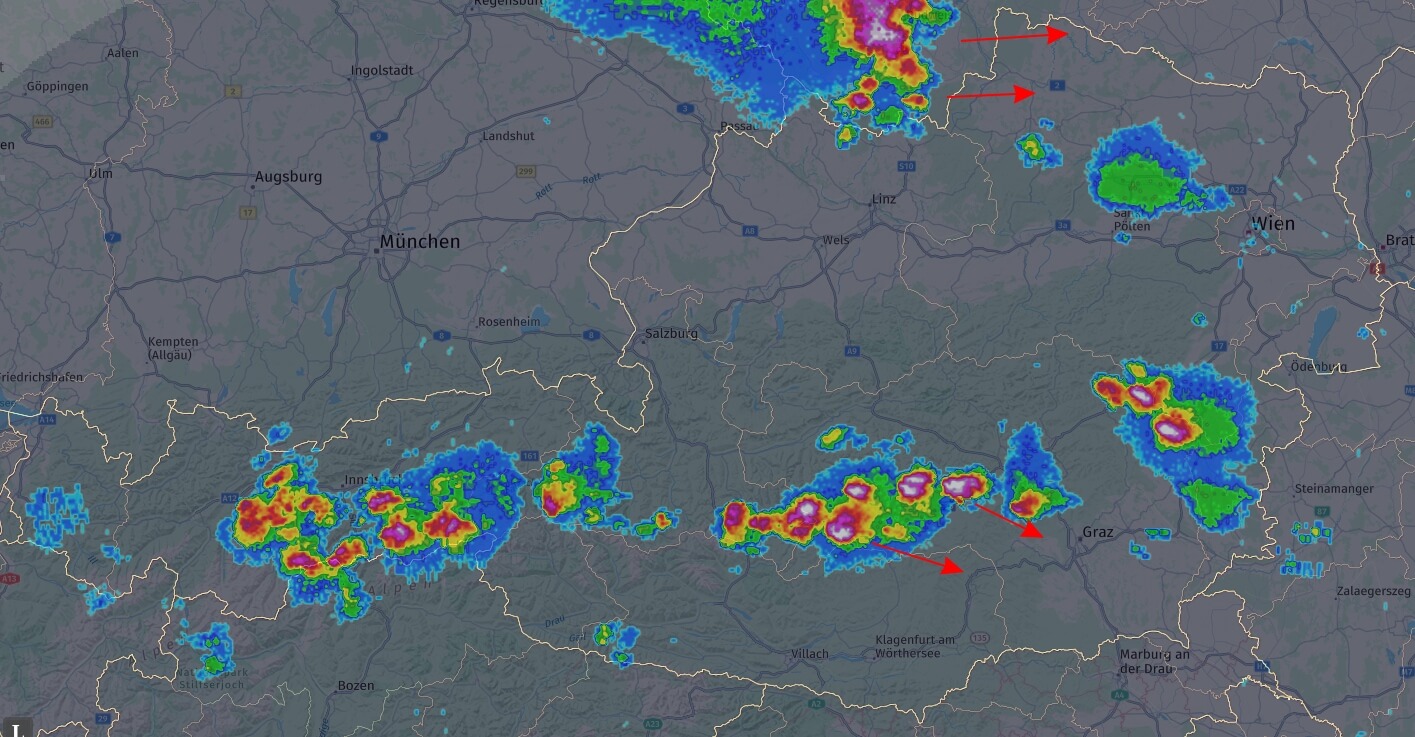

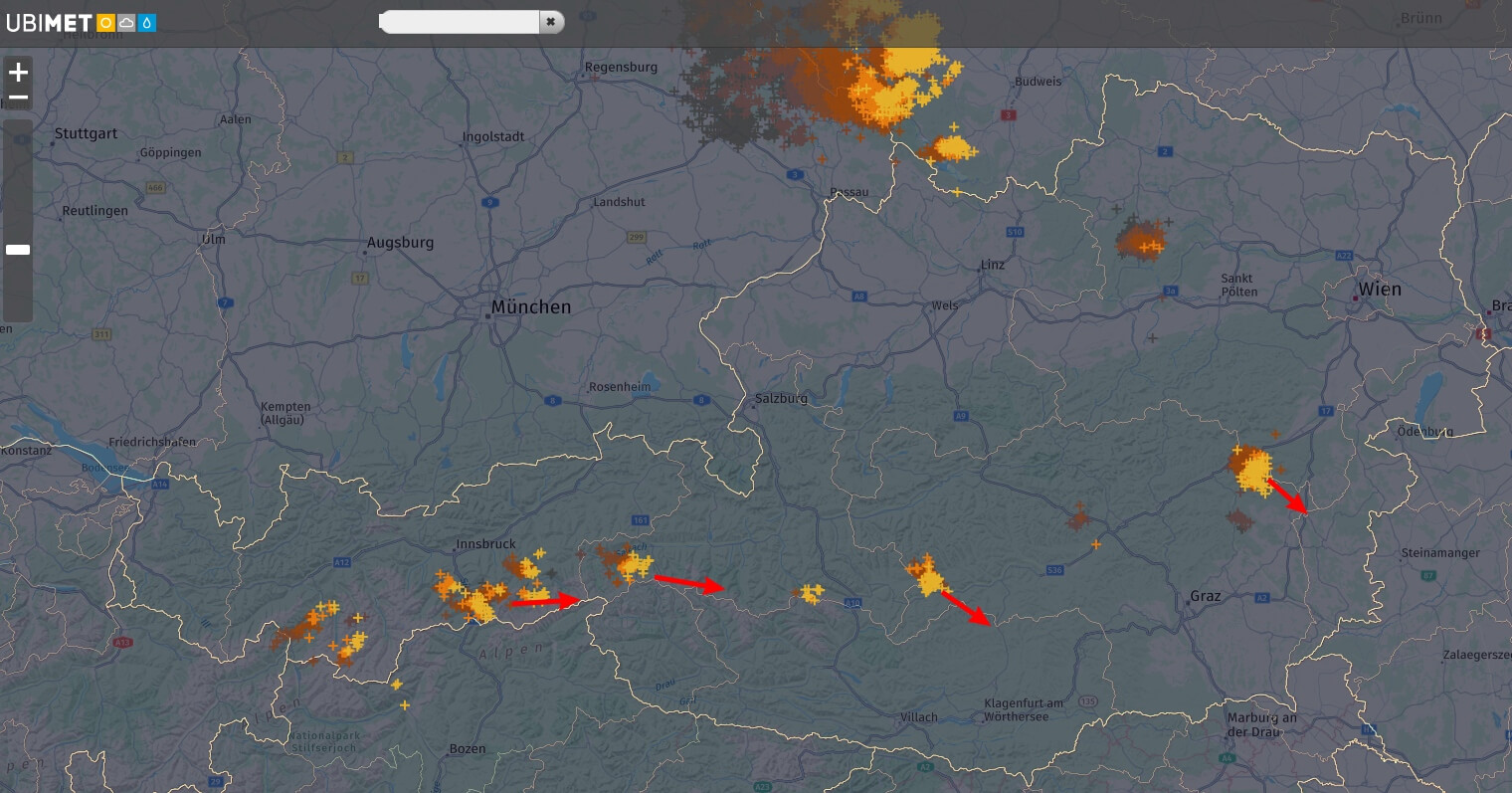

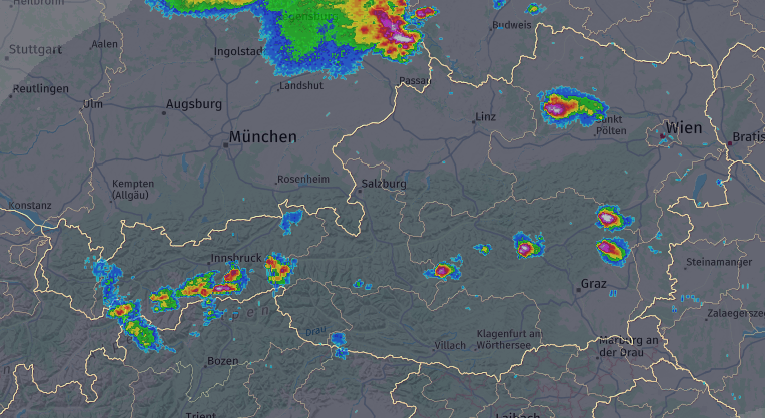

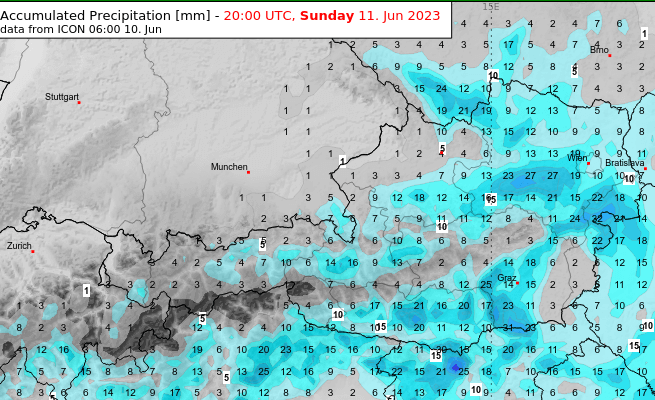

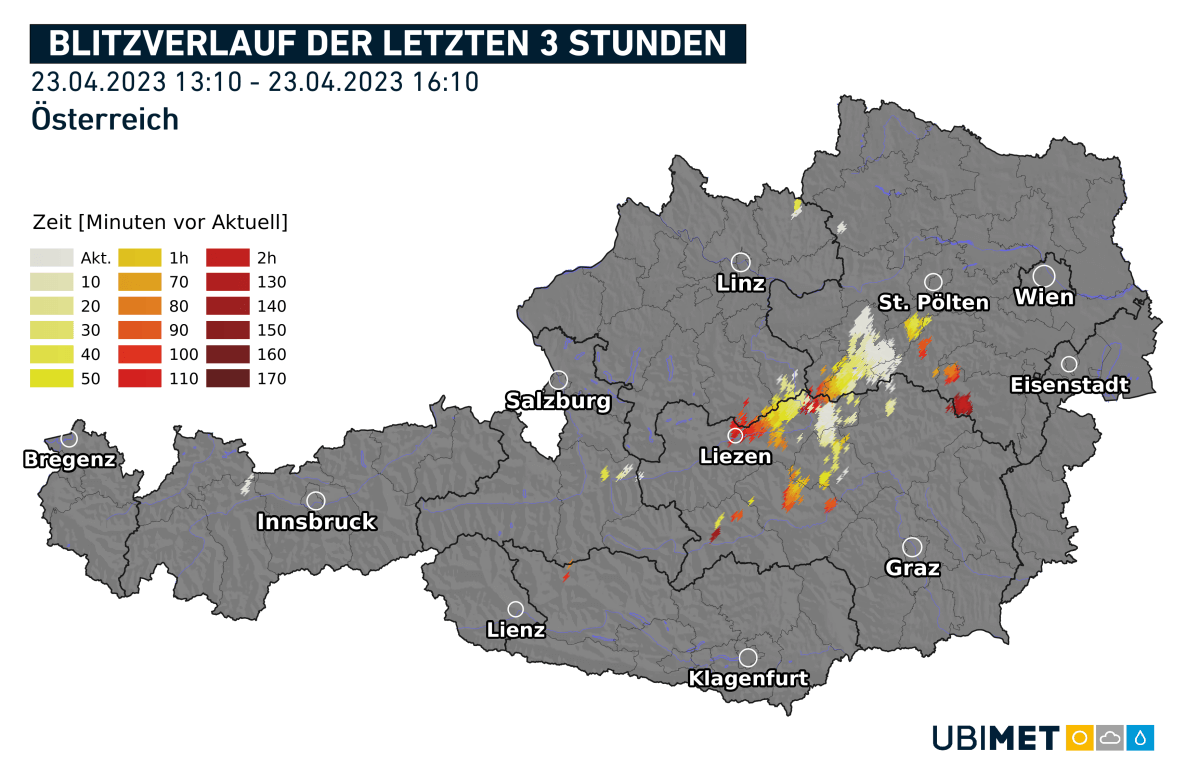

Unterwegs sollte man dann stets die Wolken im Auge behalten: Wenn viele Quellwolken in die Höhe wachsen bzw. zusammenwachsen und dunkler werden, nimmt die Gewittergefahr zu. Falls das Handynetz es ermöglicht, kann man auch gelegentlich aktuelle Radar– bzw. Blitzdaten checken. Sobald man einen Donner hört, muss sofort die Lage überprüft werden: Wo bildet sich das Gewitter bzw. wo zieht es hin? Im Zweifel sollte man direkt nach einem Unterschlupf Ausschau halten.

3. Schritt: Was tun im Notfall?

Wenn man von einem Gewitter im Freien erwischt wird, sollte man zunächst hohe bzw. exponierten Orte sowie stromleitende Gegenstände meiden (Klettersteige sind besonders gefährlich). Am besten ist der Unterschlupf in einem Haus mit verschlossenen Fenstern oder im Auto. Ist man im Freien, sollte man folgende Notmaßnahmen beachten:

- In die Hocke gehen, am besten in einer Mulde oder Senke. Die Beine müssen dabei eng beieinander stehen, um die Schrittspannung gering zu halten. Im Notfall ist es besser zu hüpfen oder laufen, als zu gehen.

- Nicht unter einzelnstehende Bäume (ganz egal welche Baumart) oder Strommasten Schutz suchen.

- Von Graten und Gipfeln fernhalten und Stahlseile und Skilifte meiden. Nahe einer Felswand gibt es ein relativ sicheres Dreieck, dessen Seitenlänge am Boden der Höhe der Wand entspricht. Die Wand soll man aber nicht berühren.

- Blitze können auch einige Kilometer abseits der Gewitterwolke in den Boden einschlagen (ohne jeglichen Niederschlag). Nach dem vermeintlichen letzten Donner sollte man jedenfalls noch für längere Zeit am sicheren Ort abwarten (ca 15-30 Minuten).

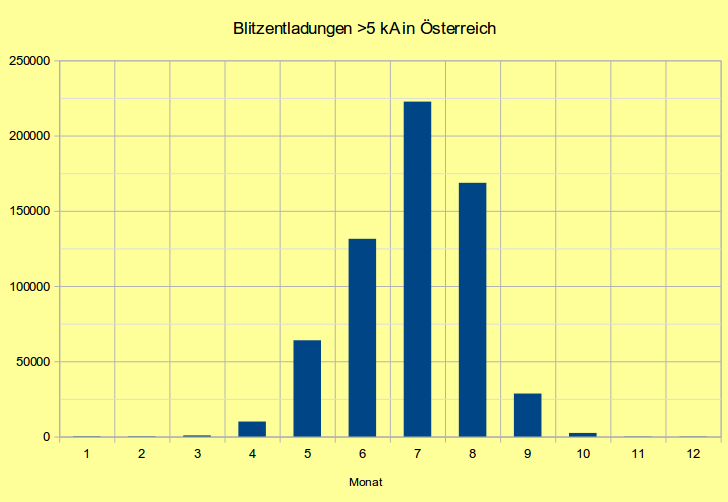

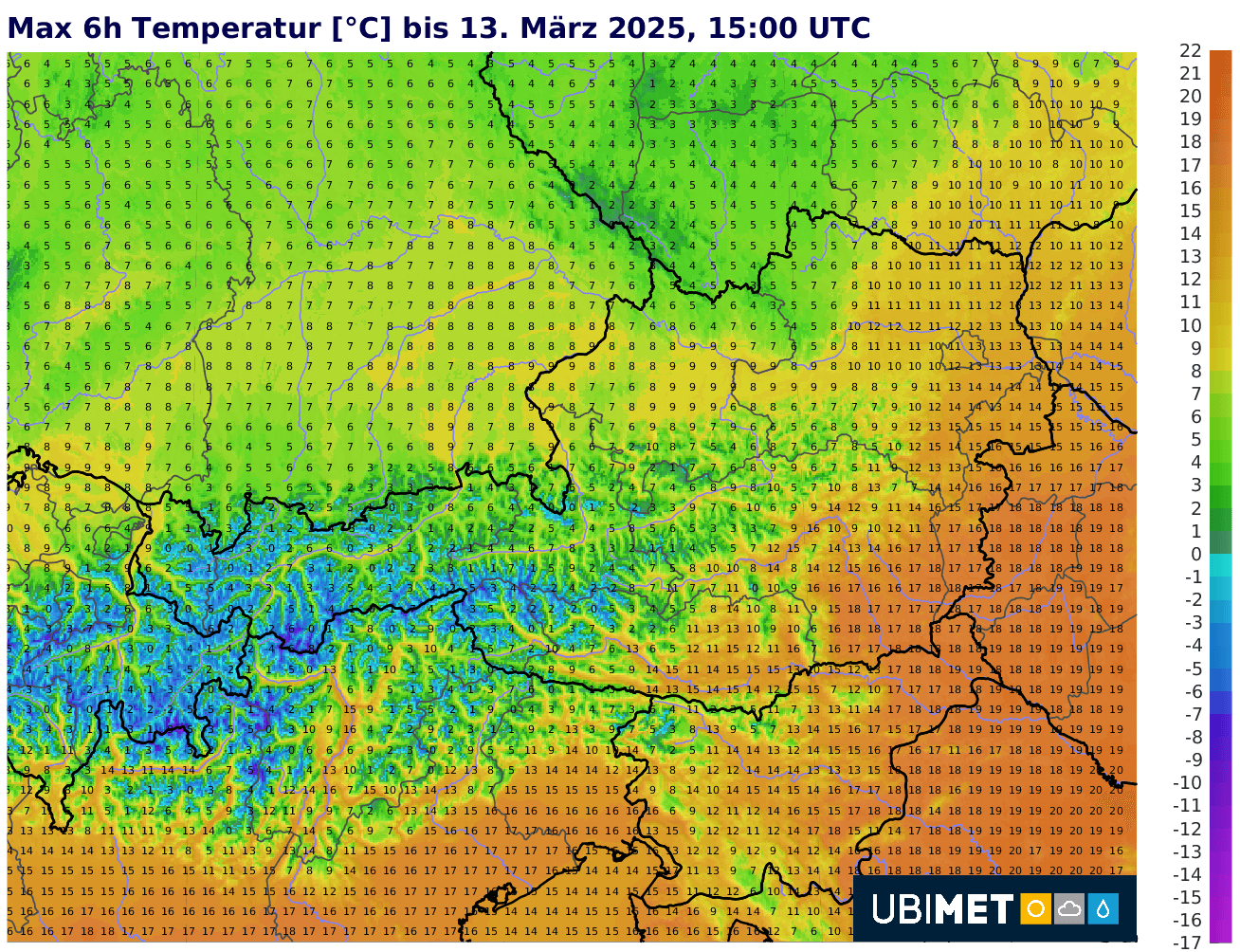

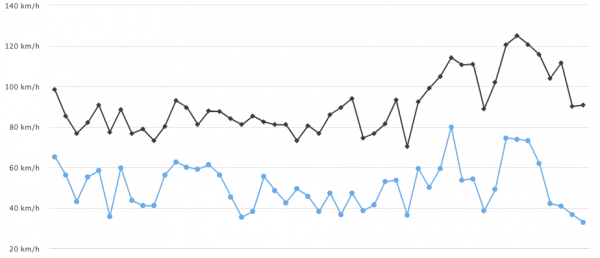

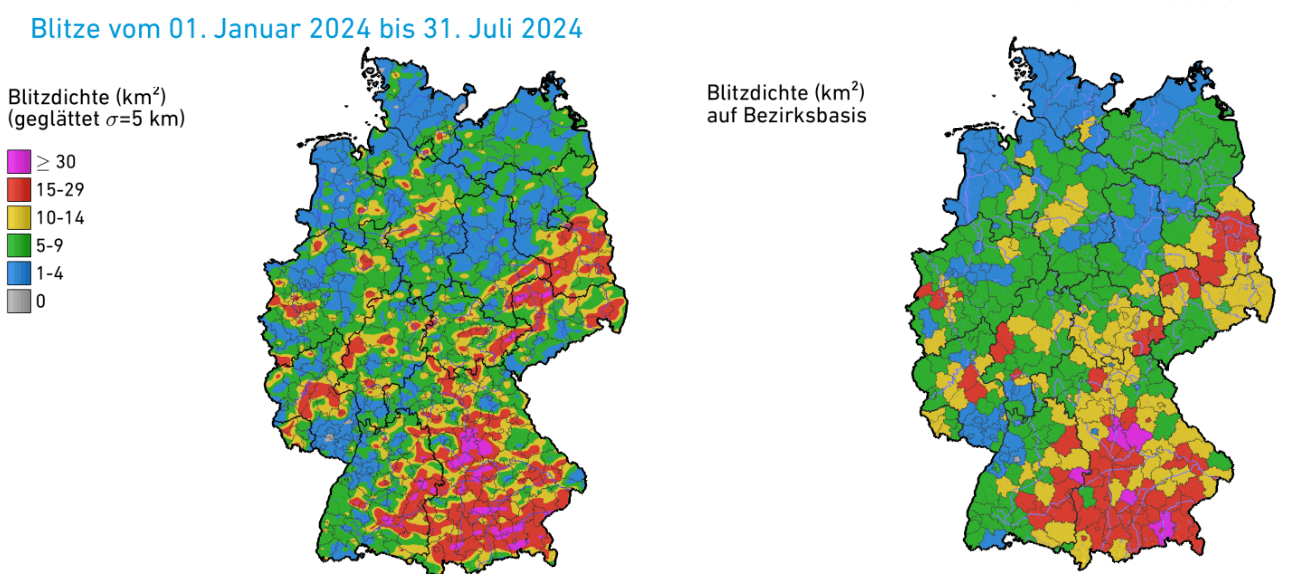

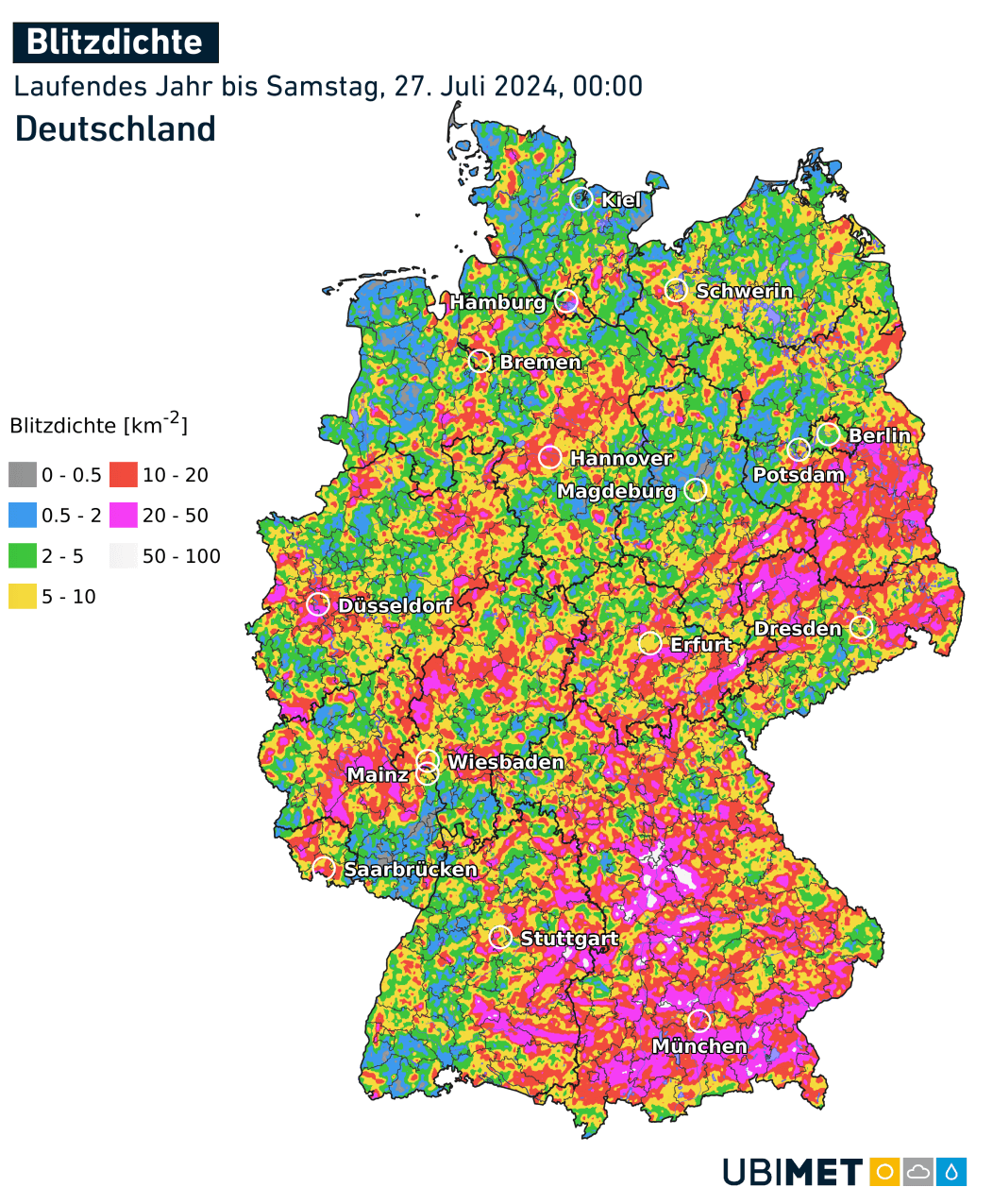

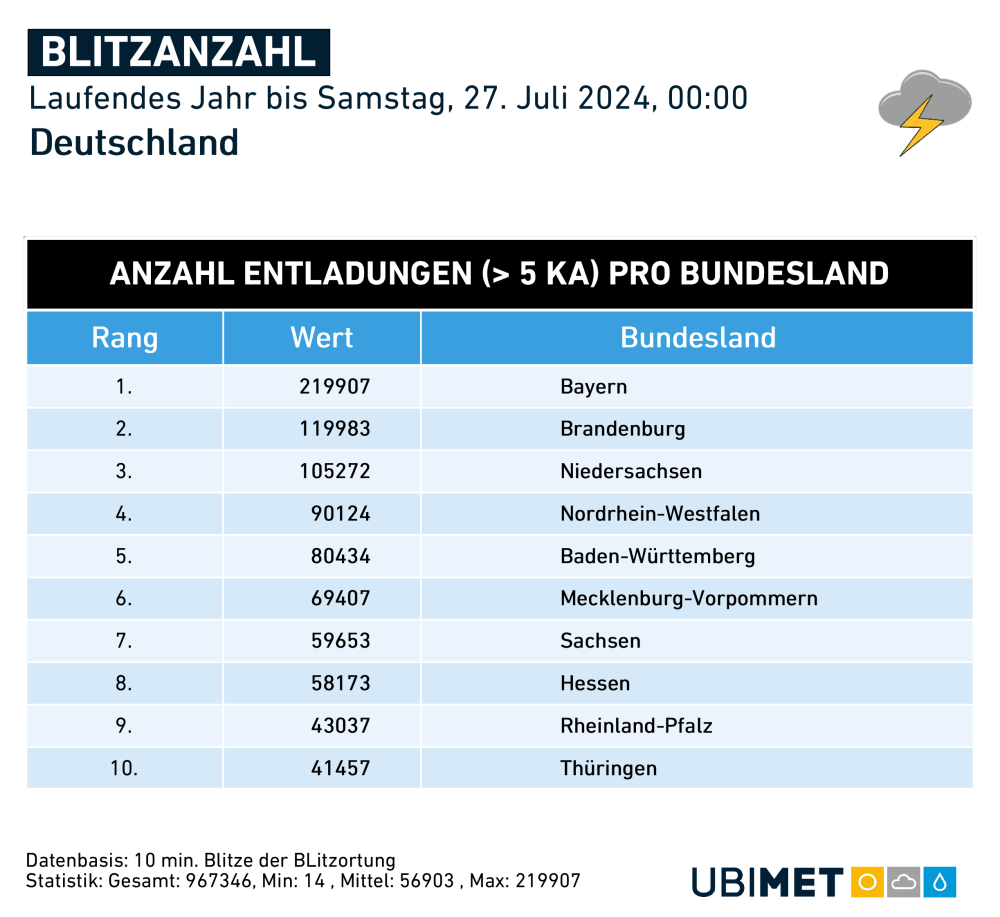

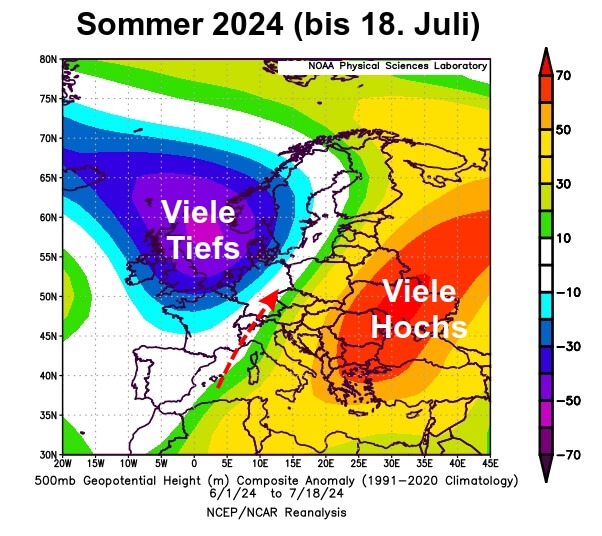

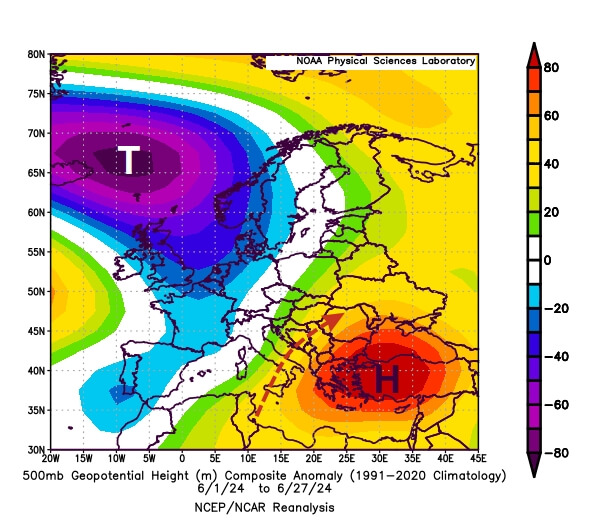

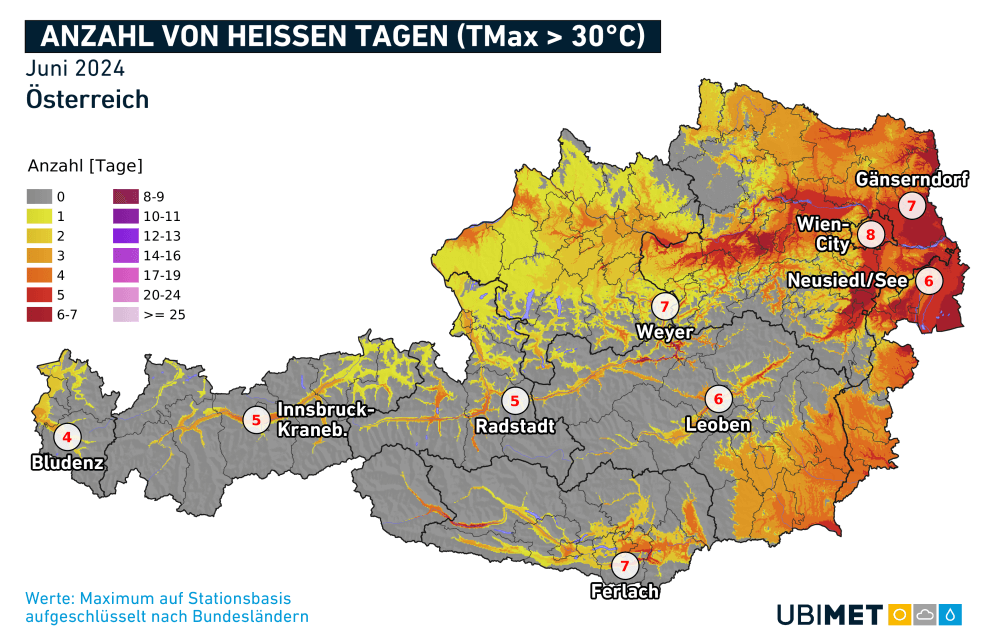

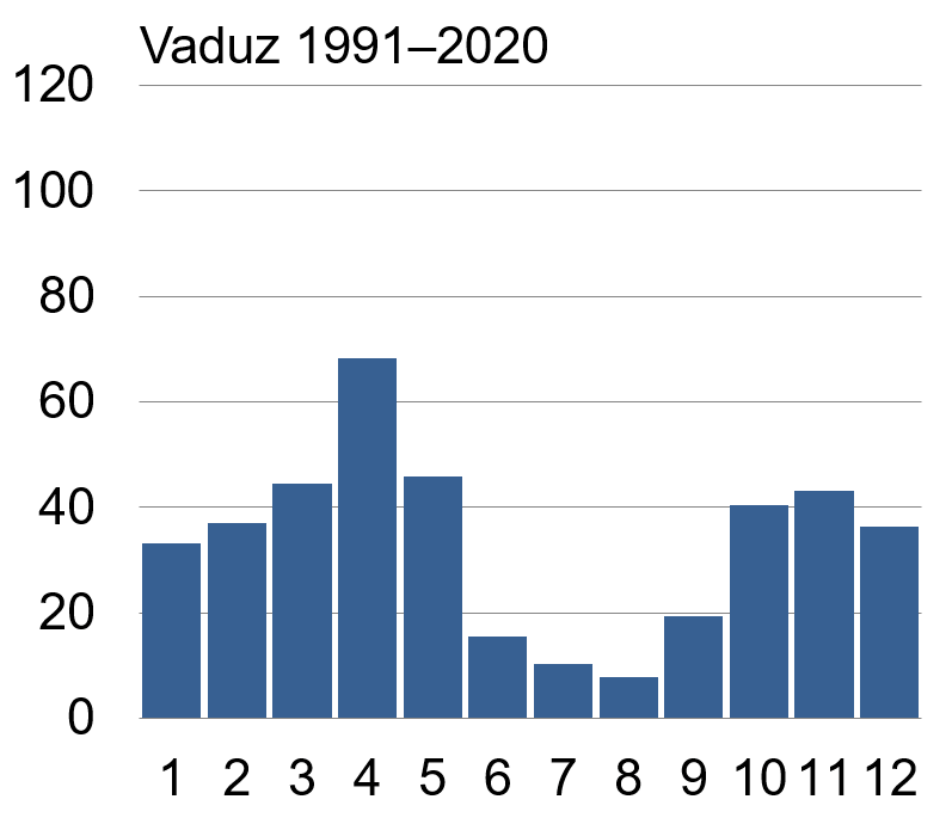

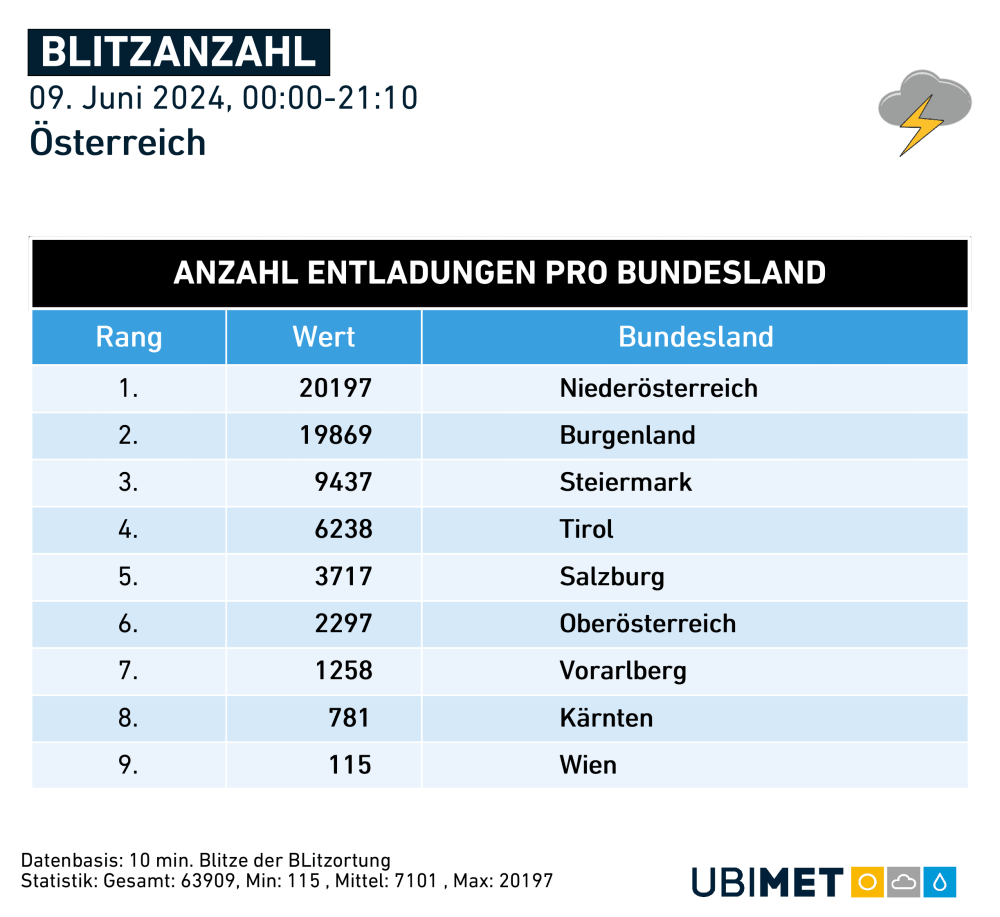

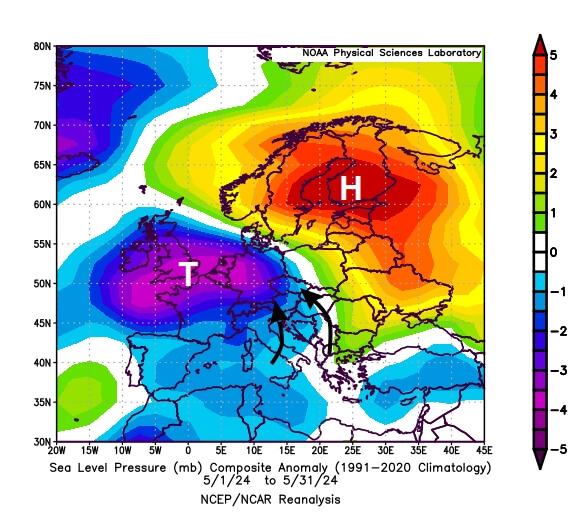

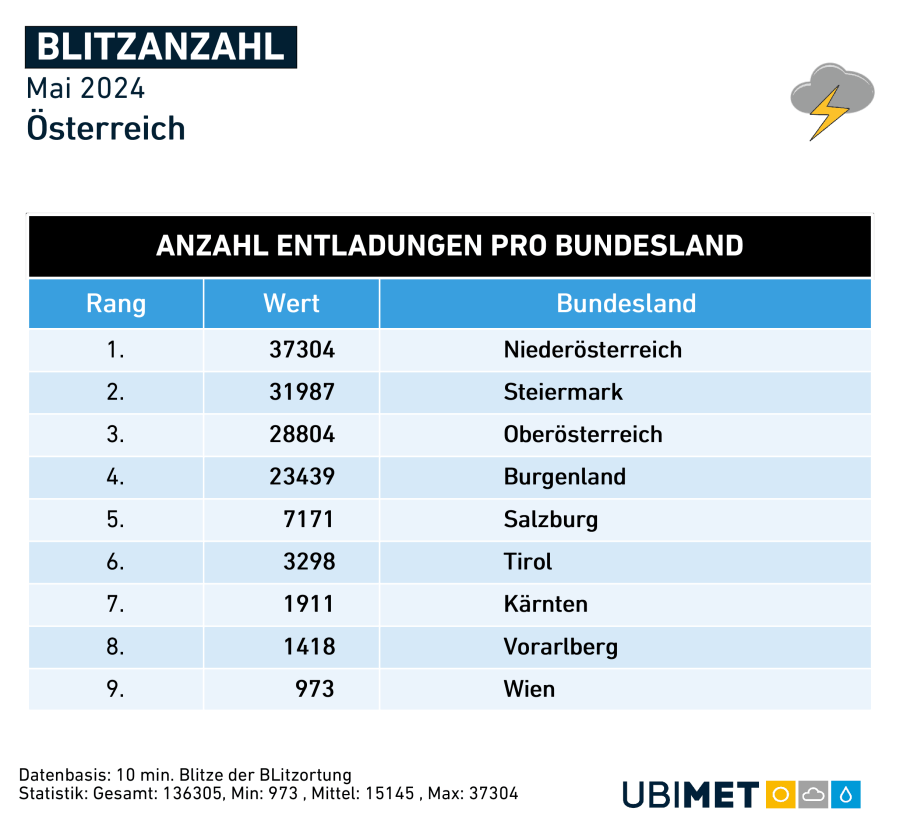

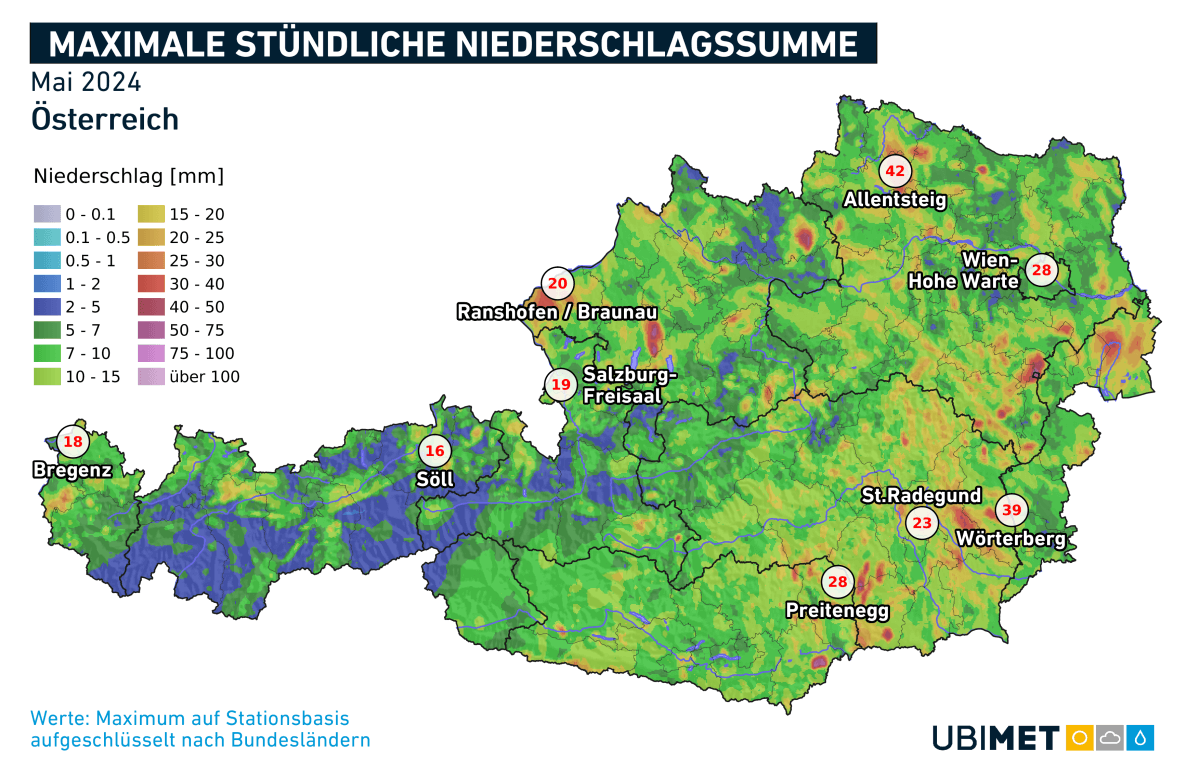

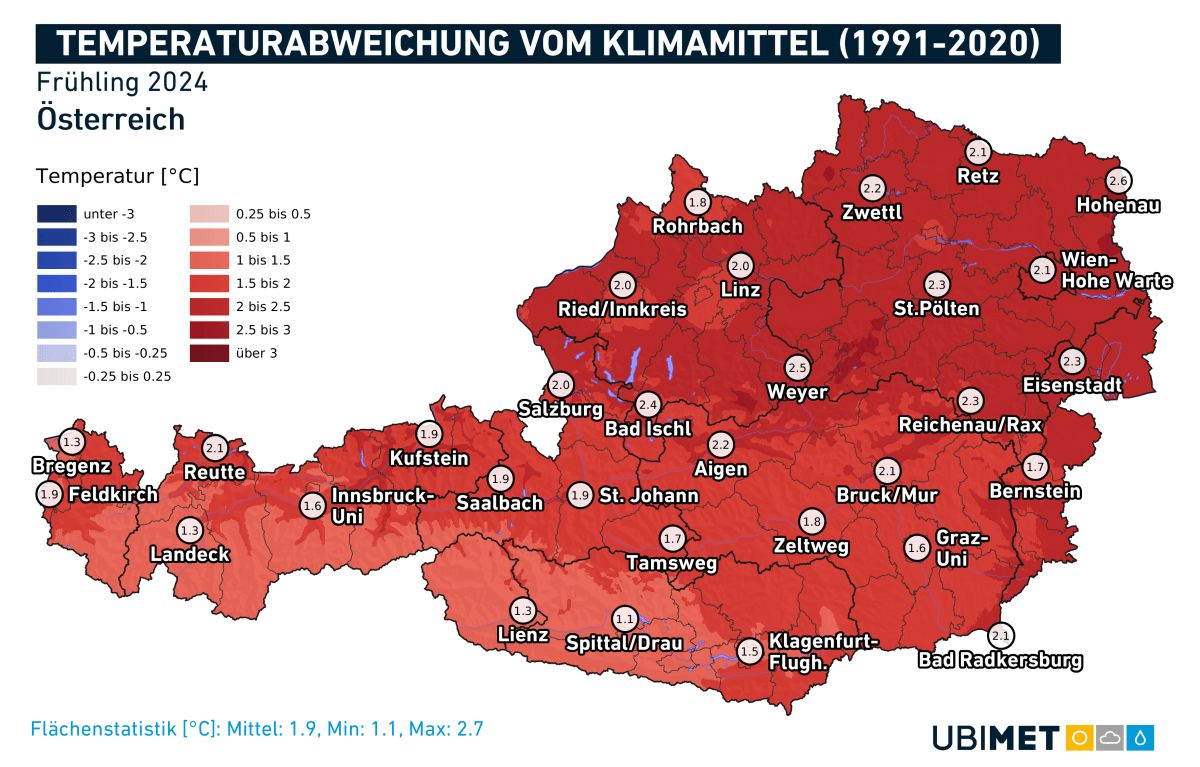

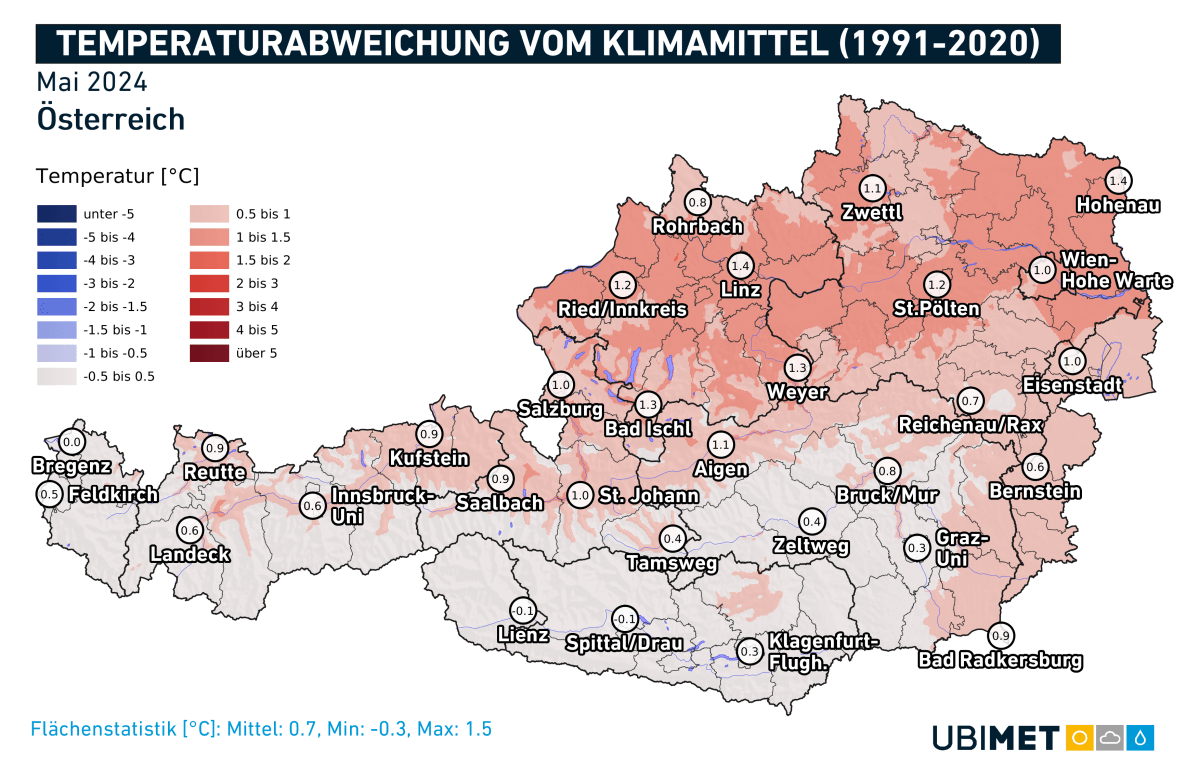

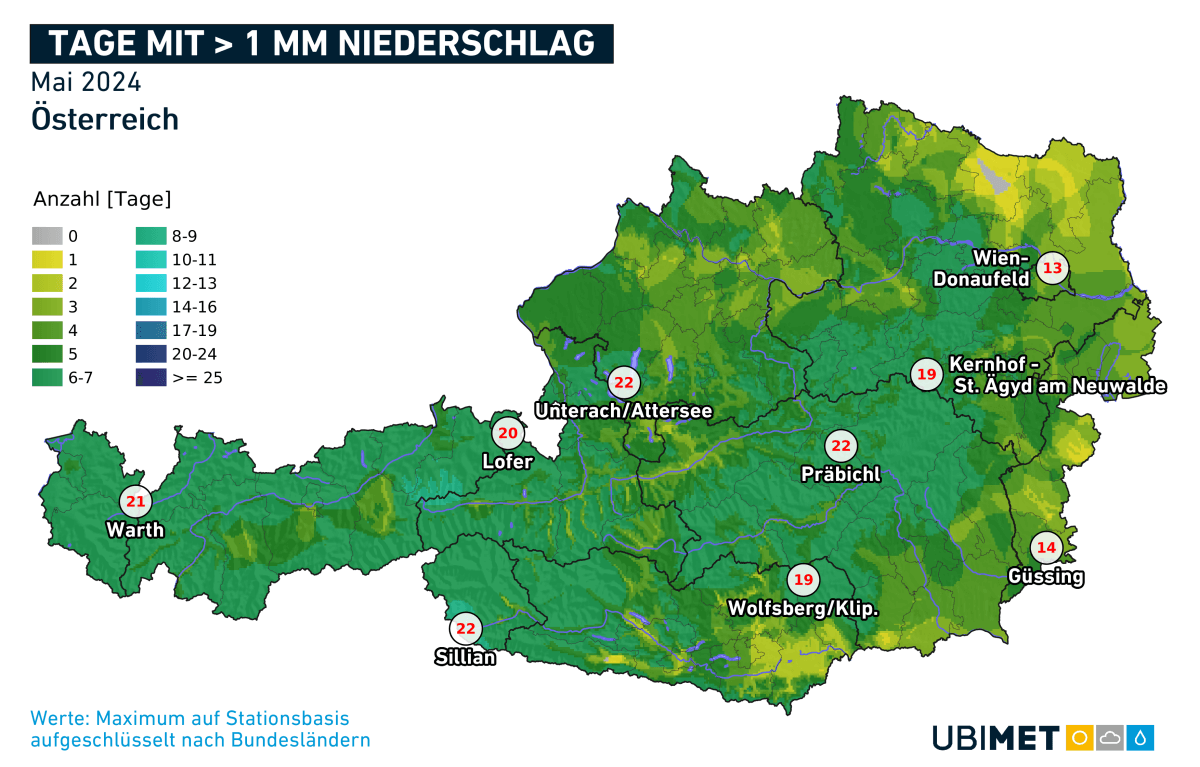

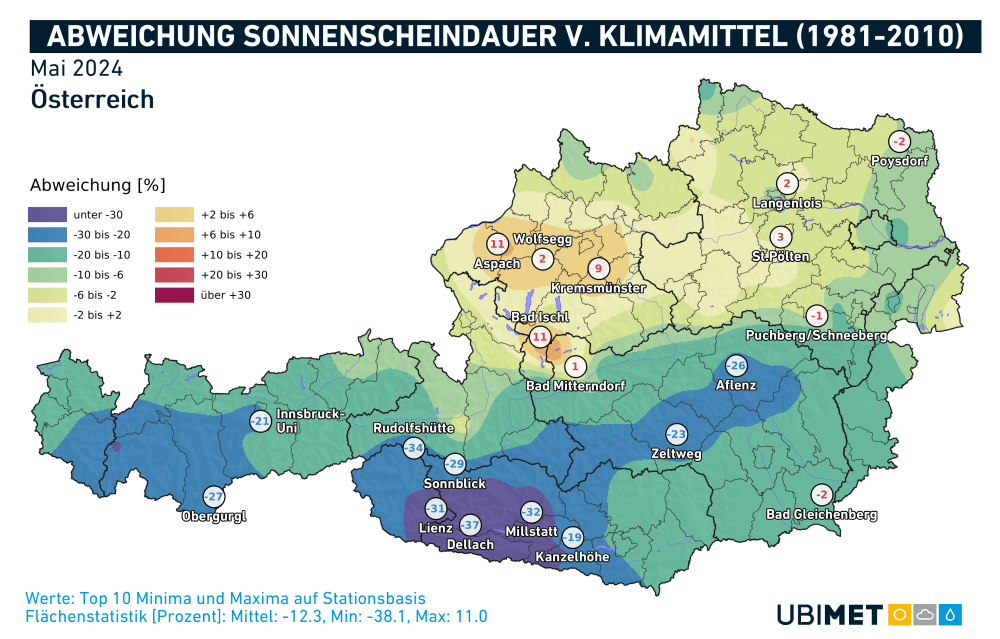

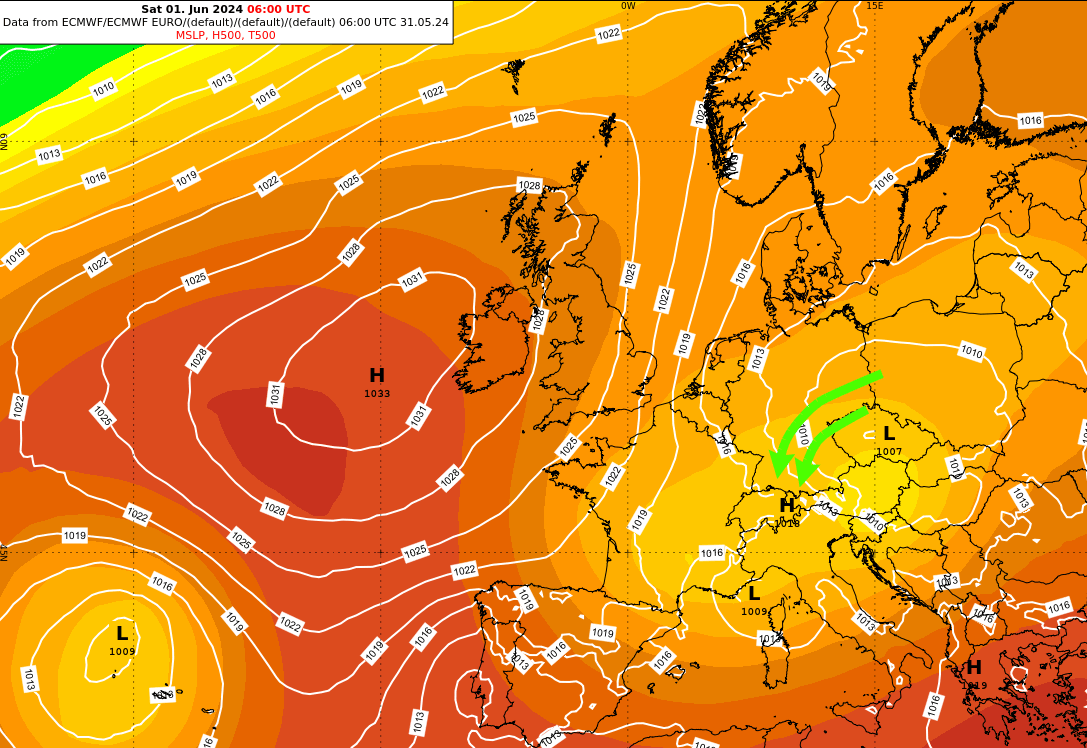

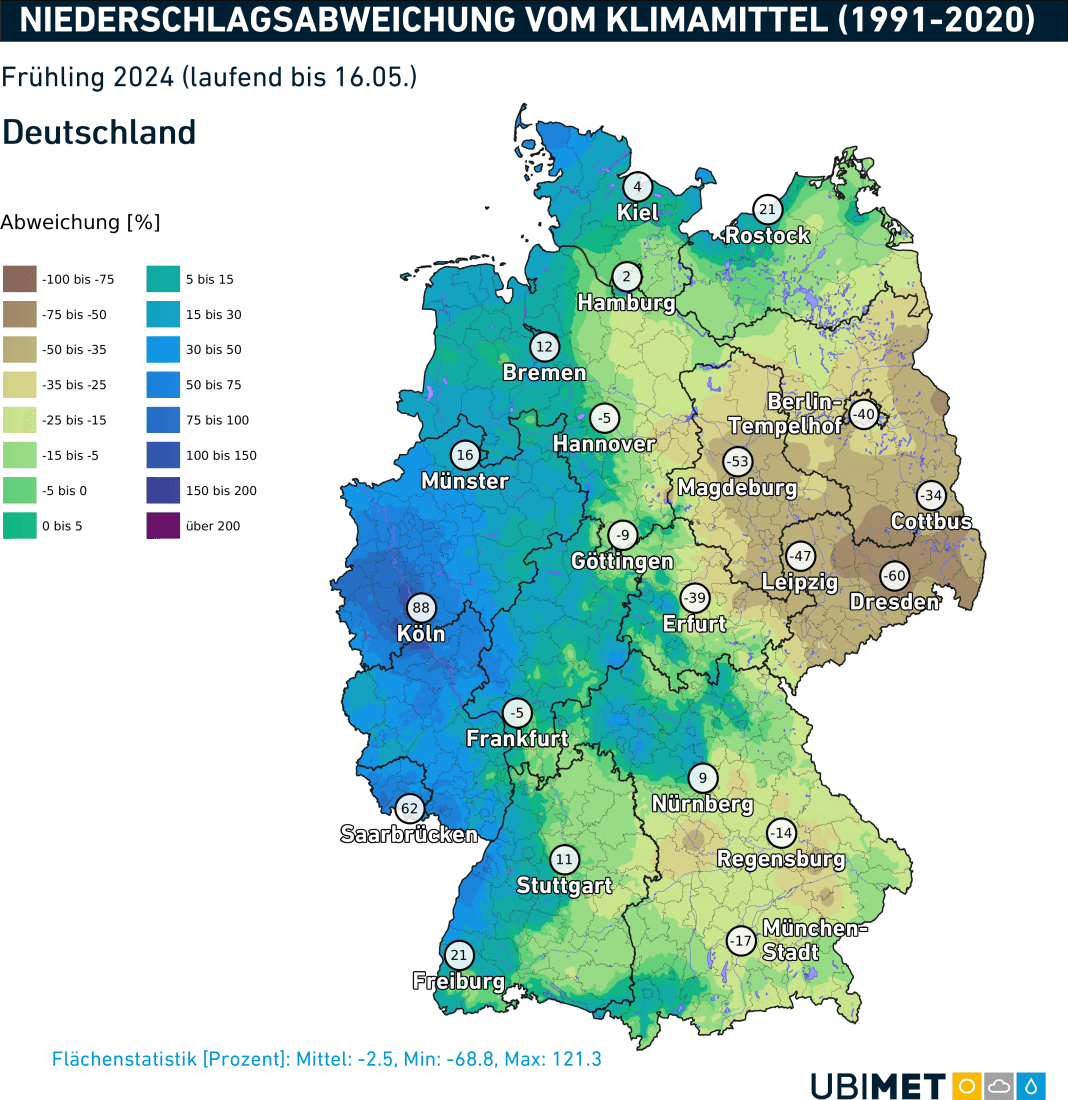

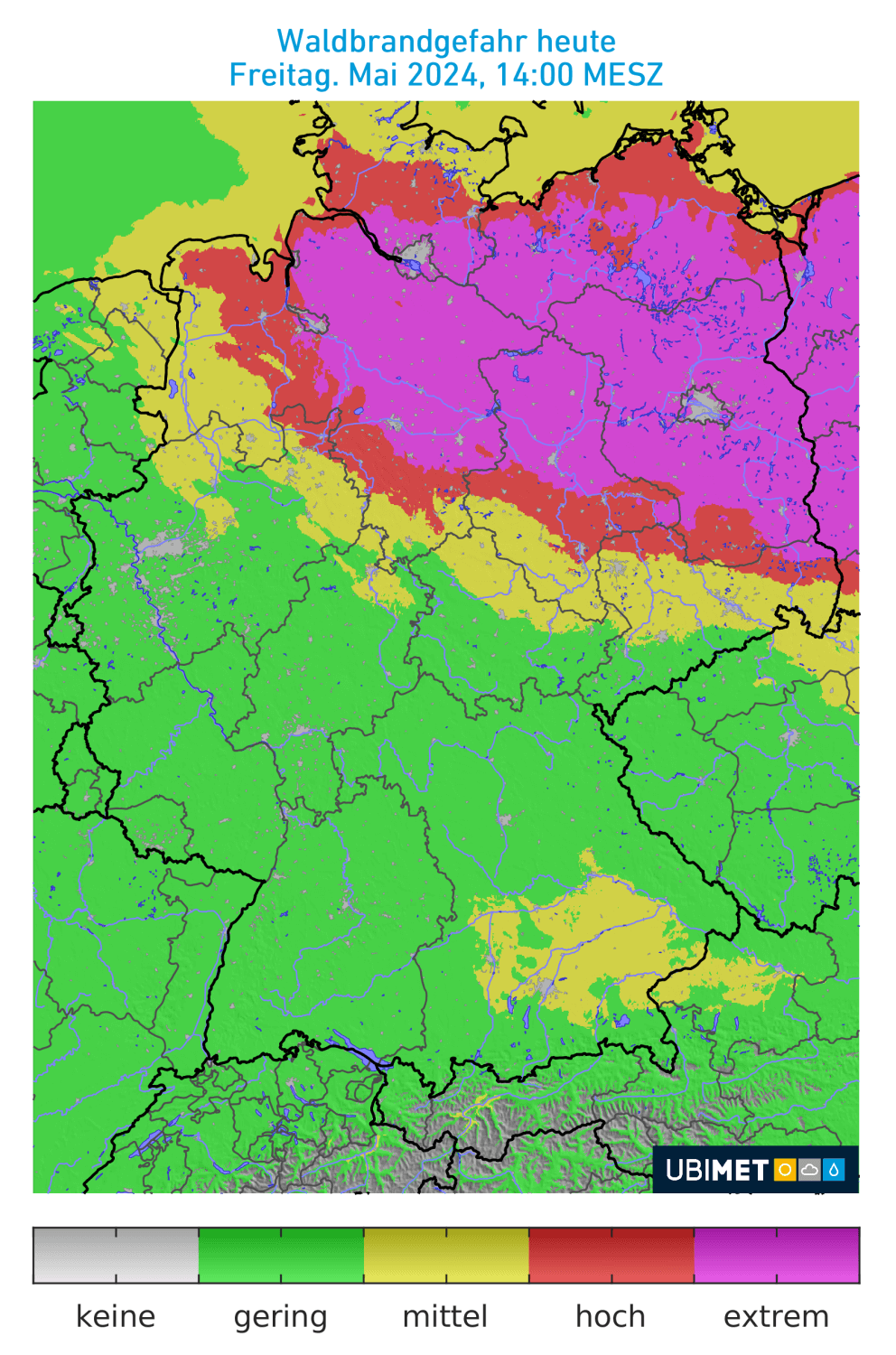

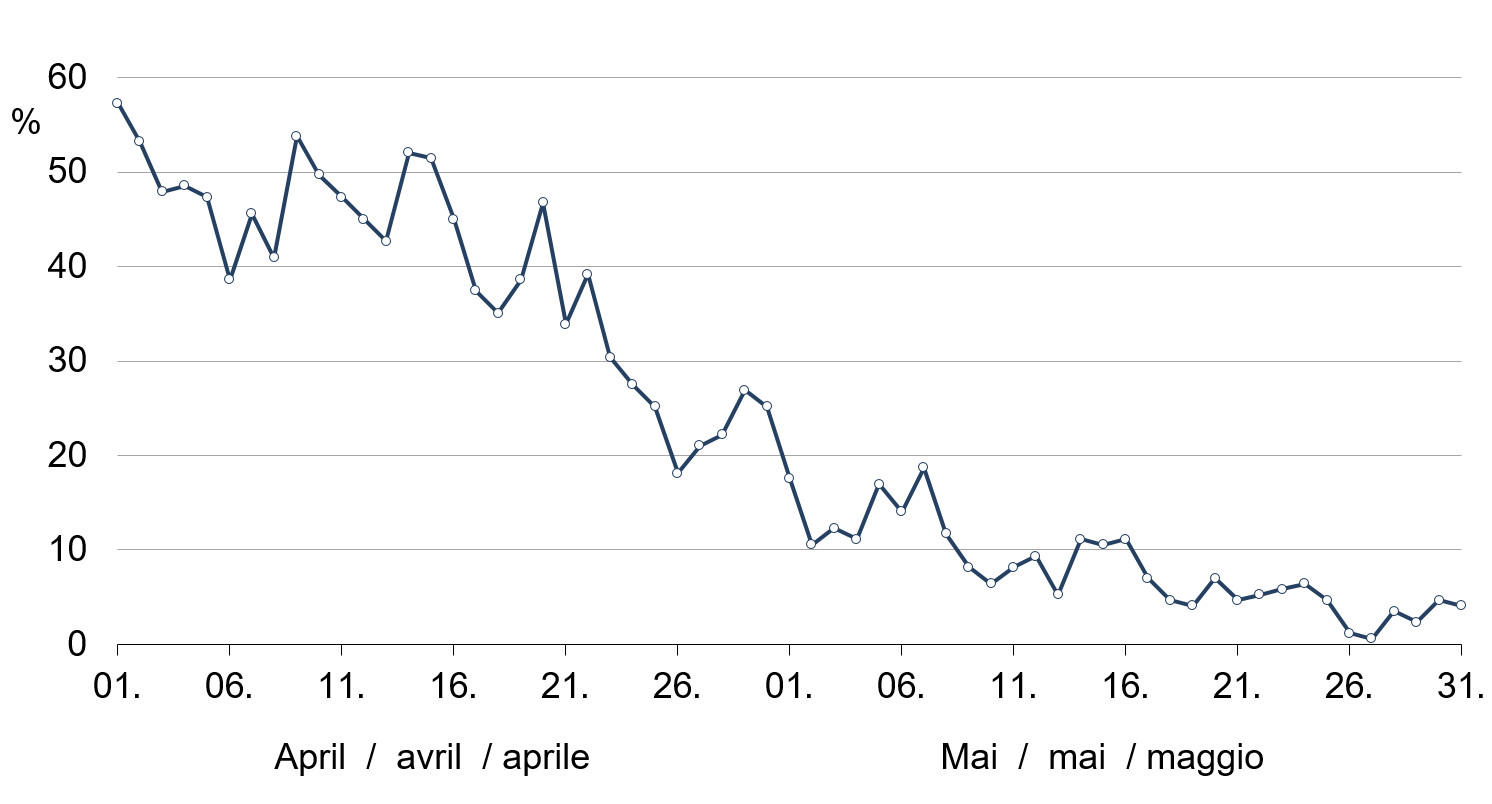

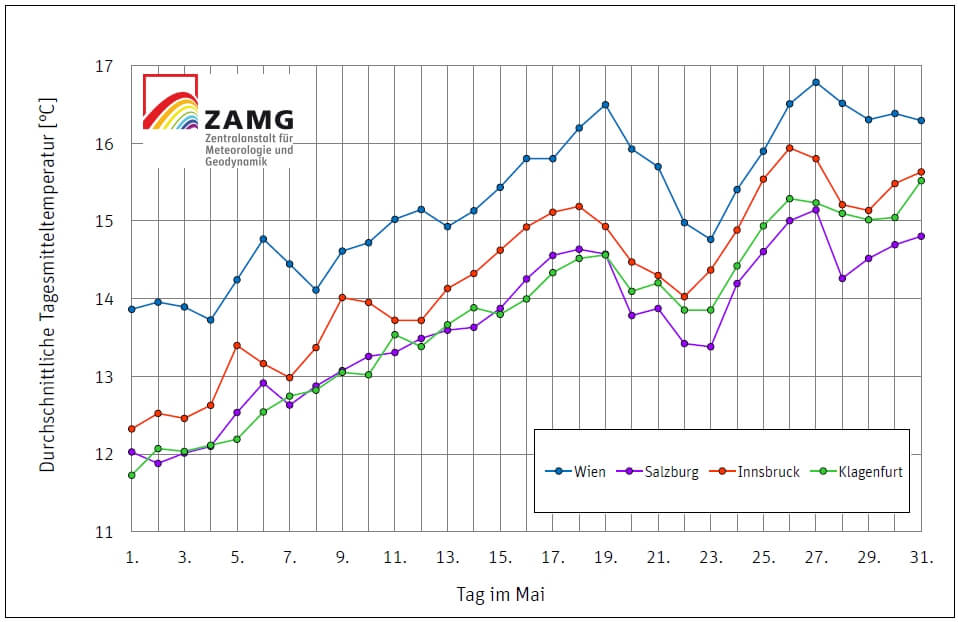

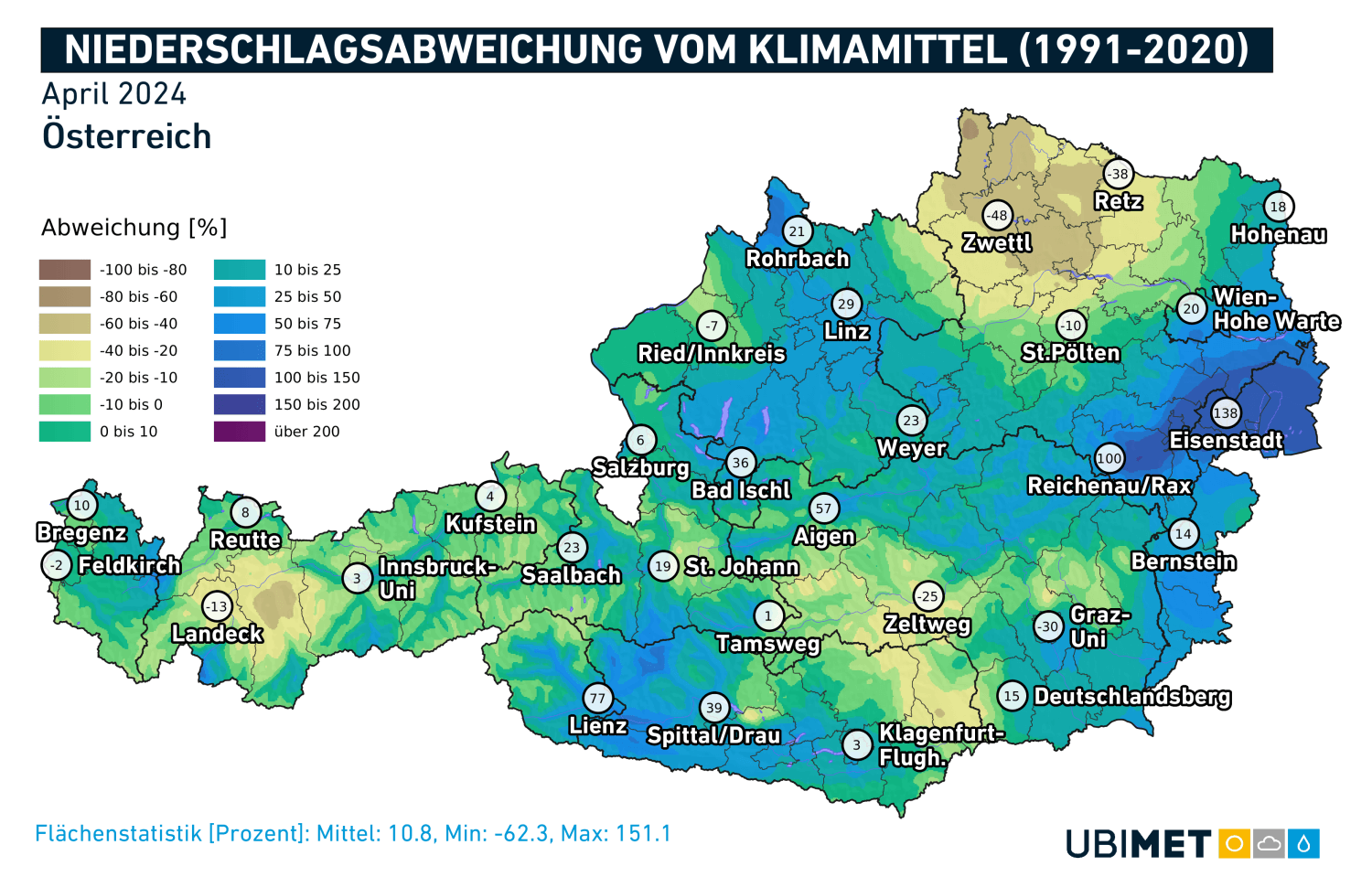

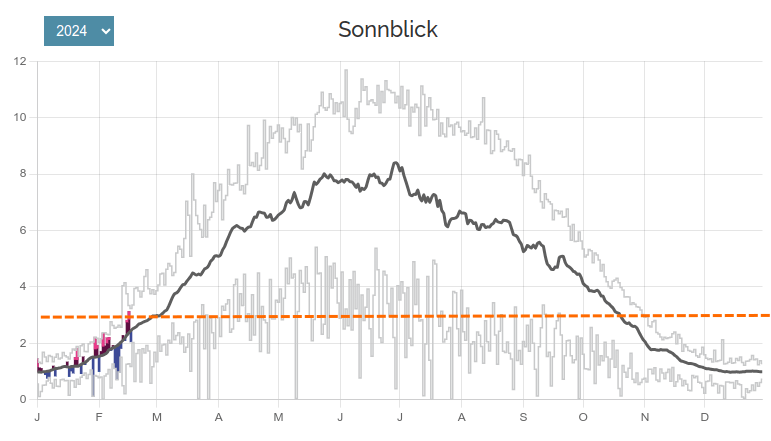

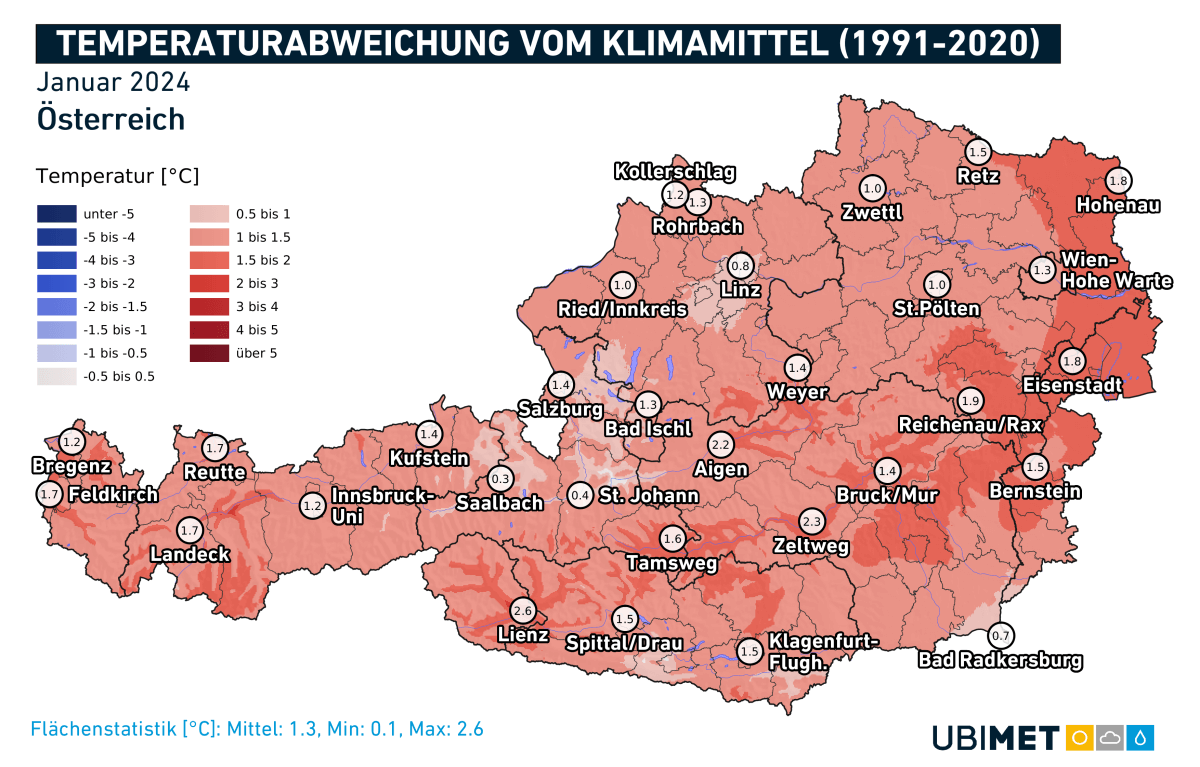

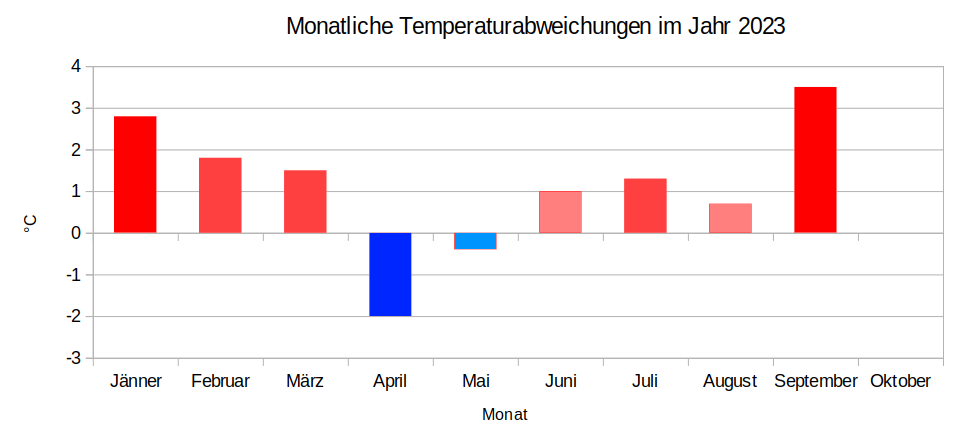

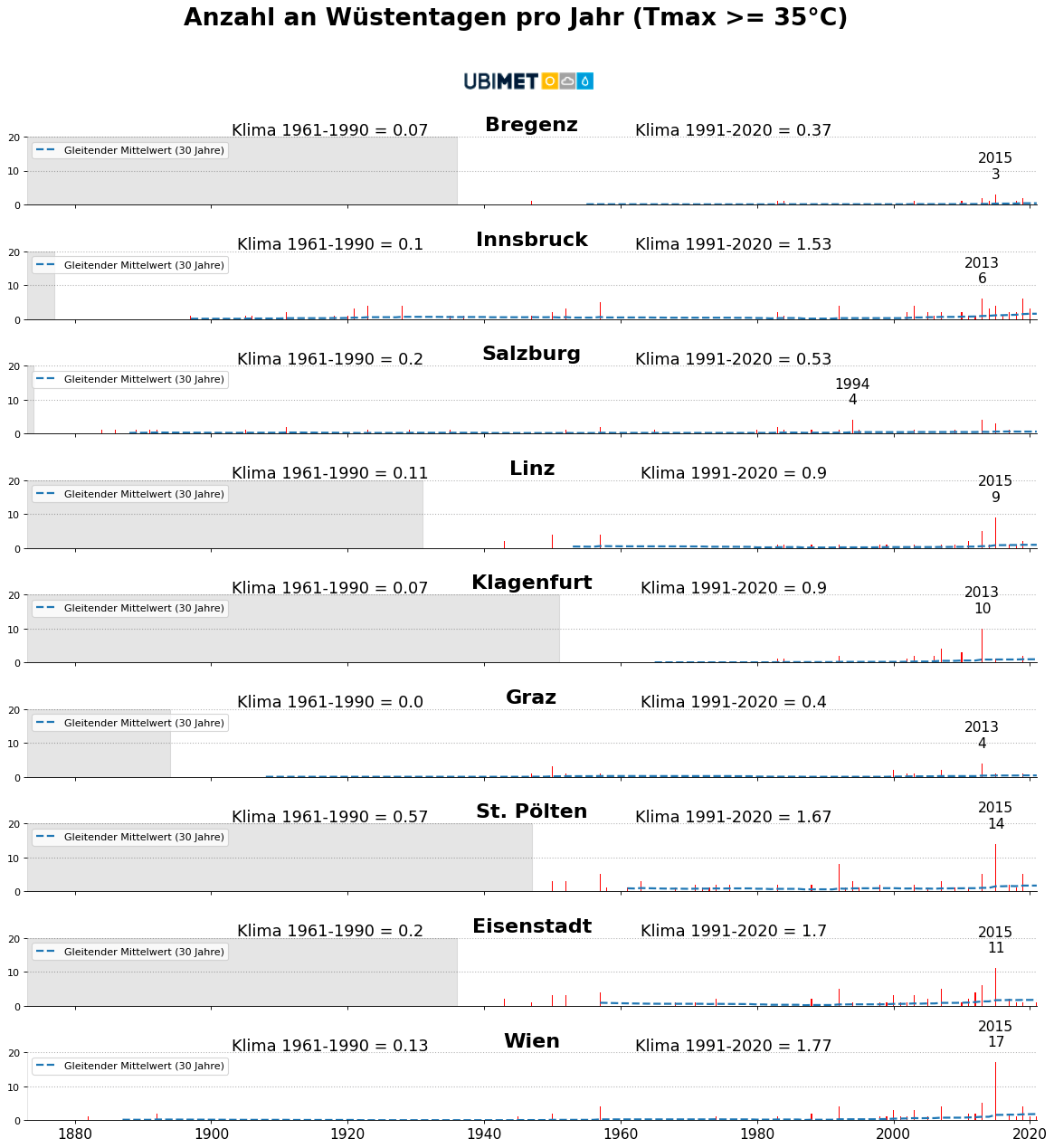

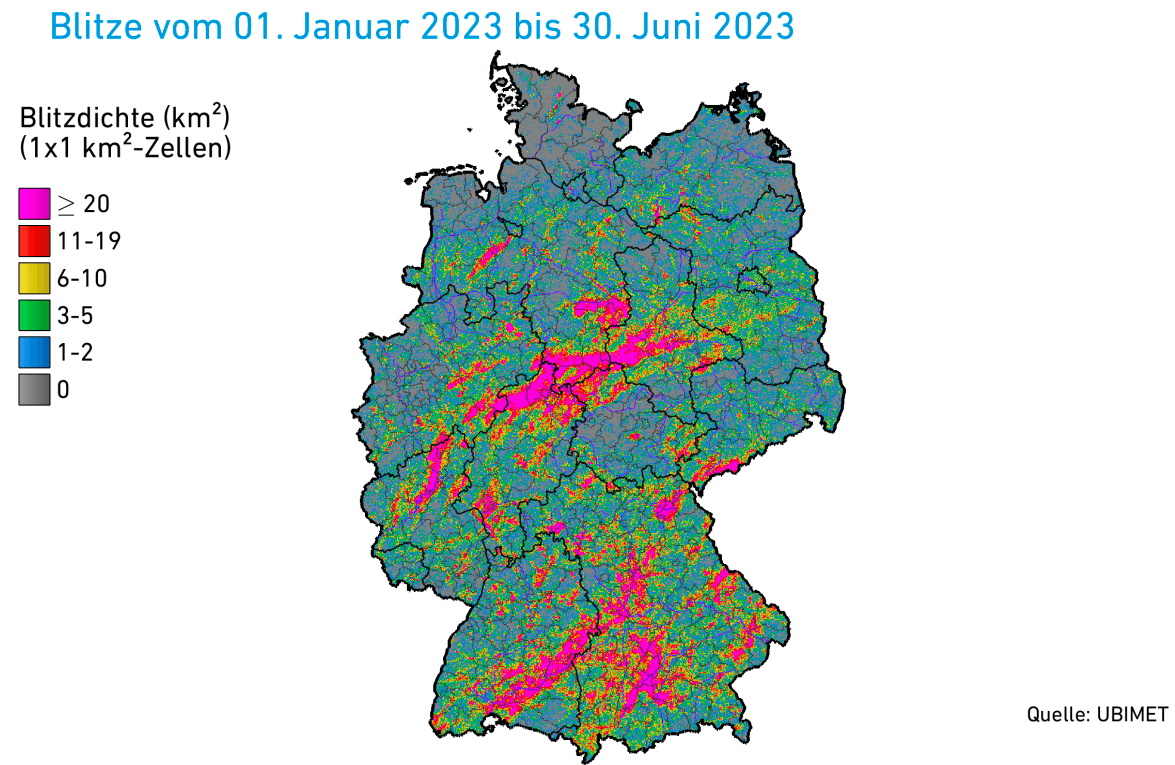

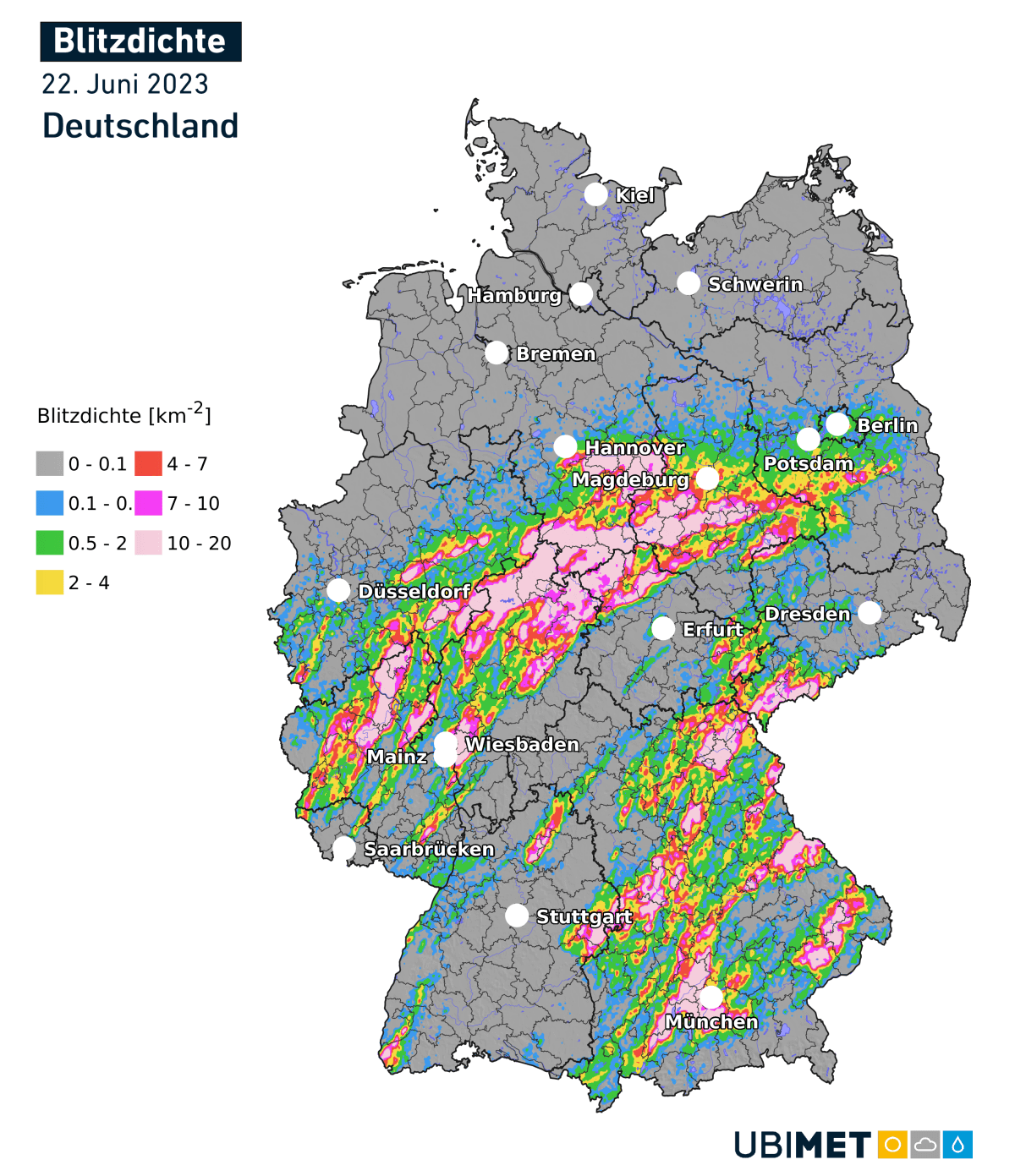

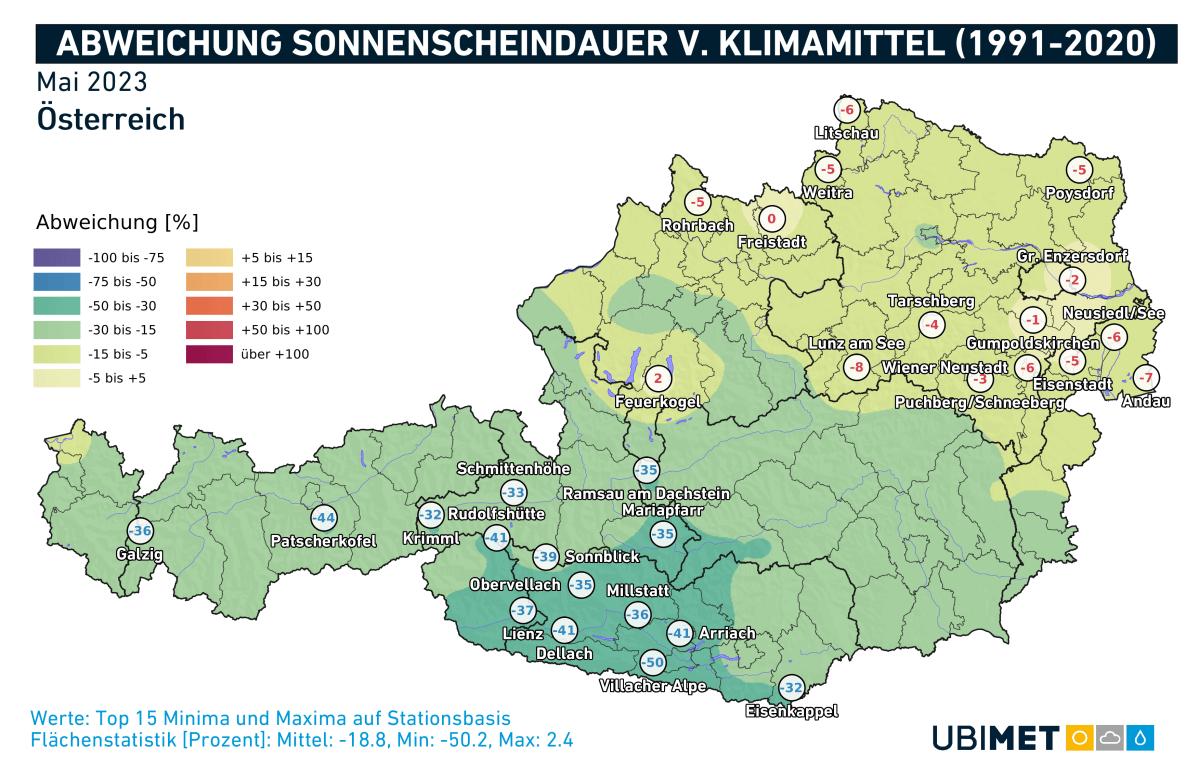

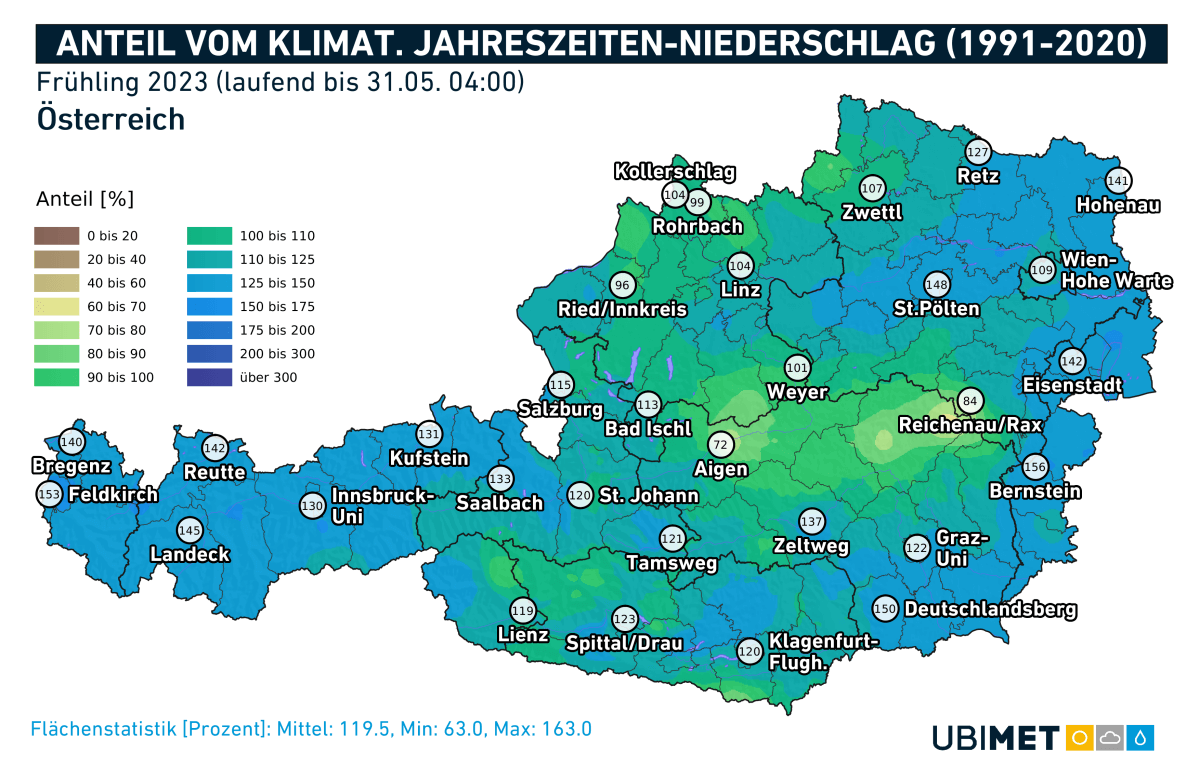

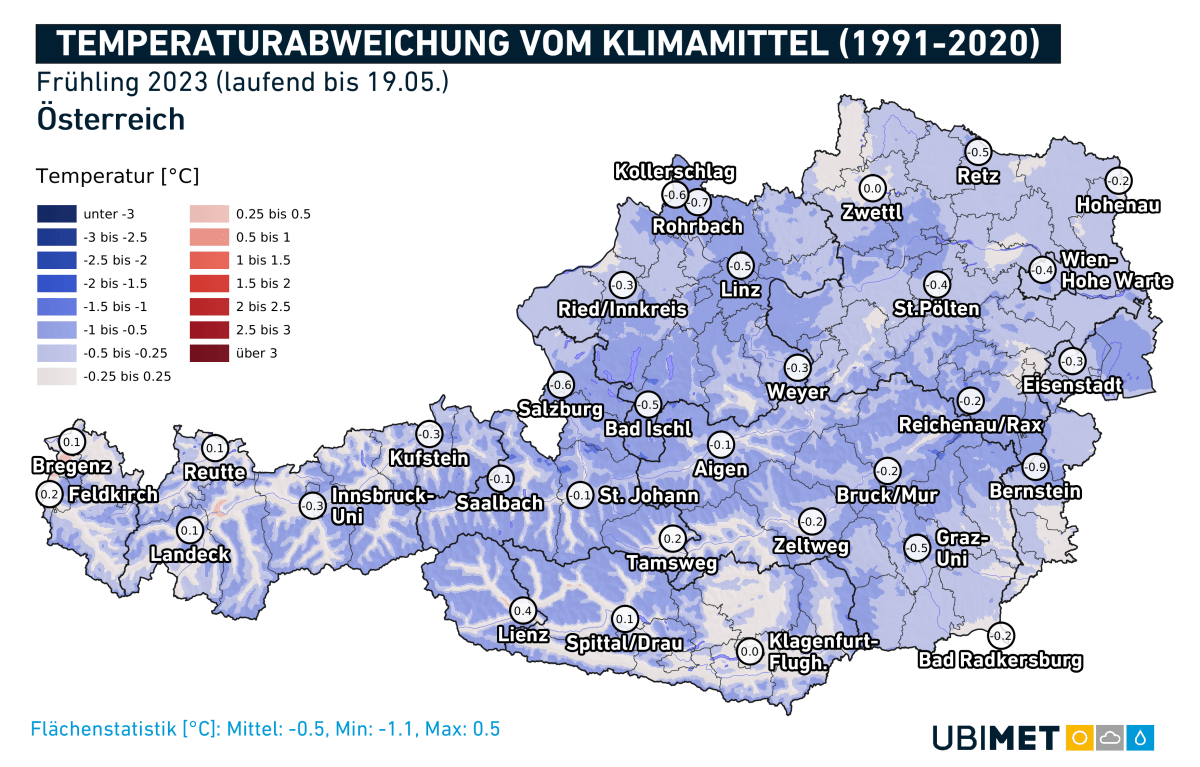

Bislang etwas weniger Blitze als üblich

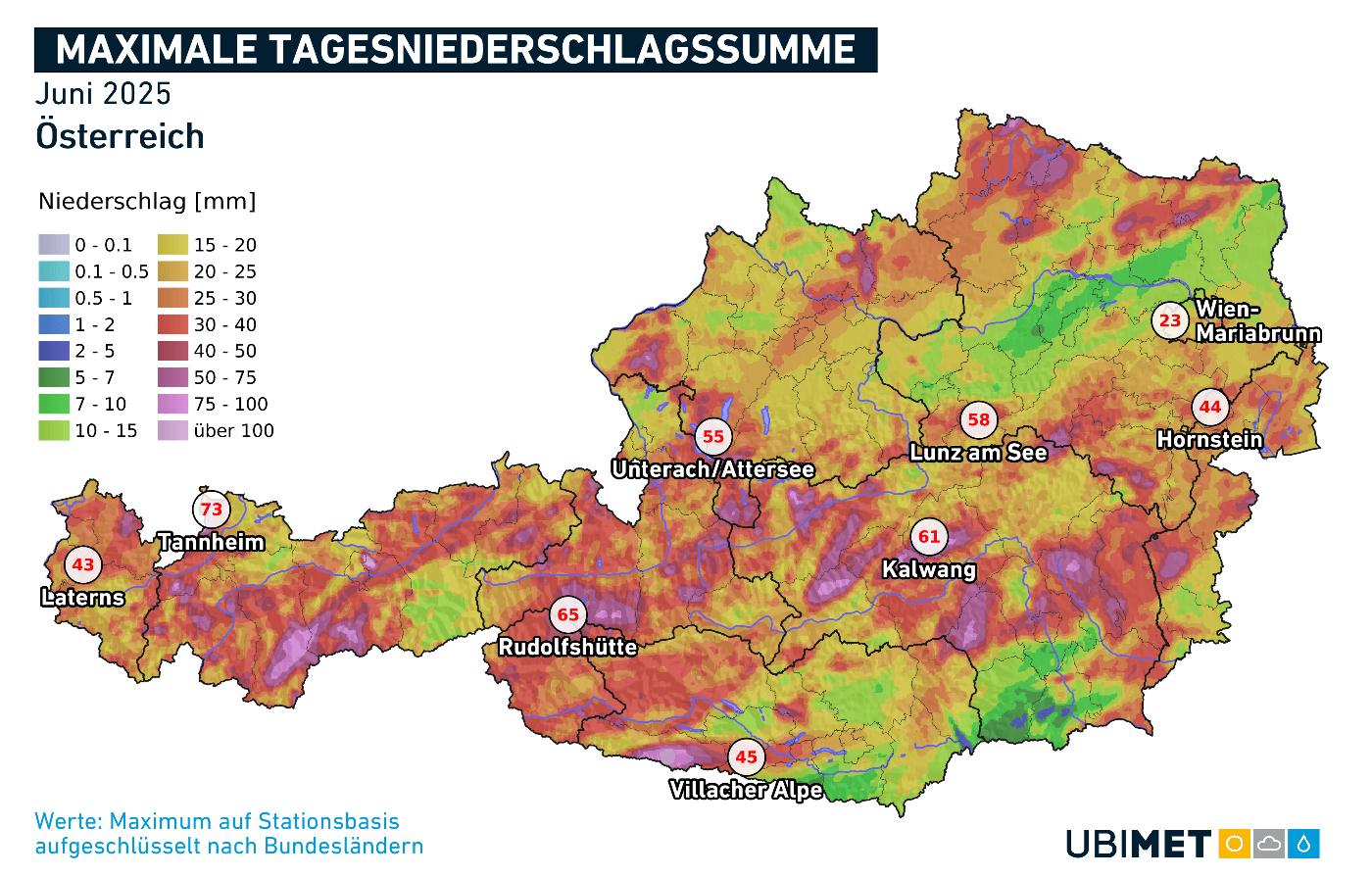

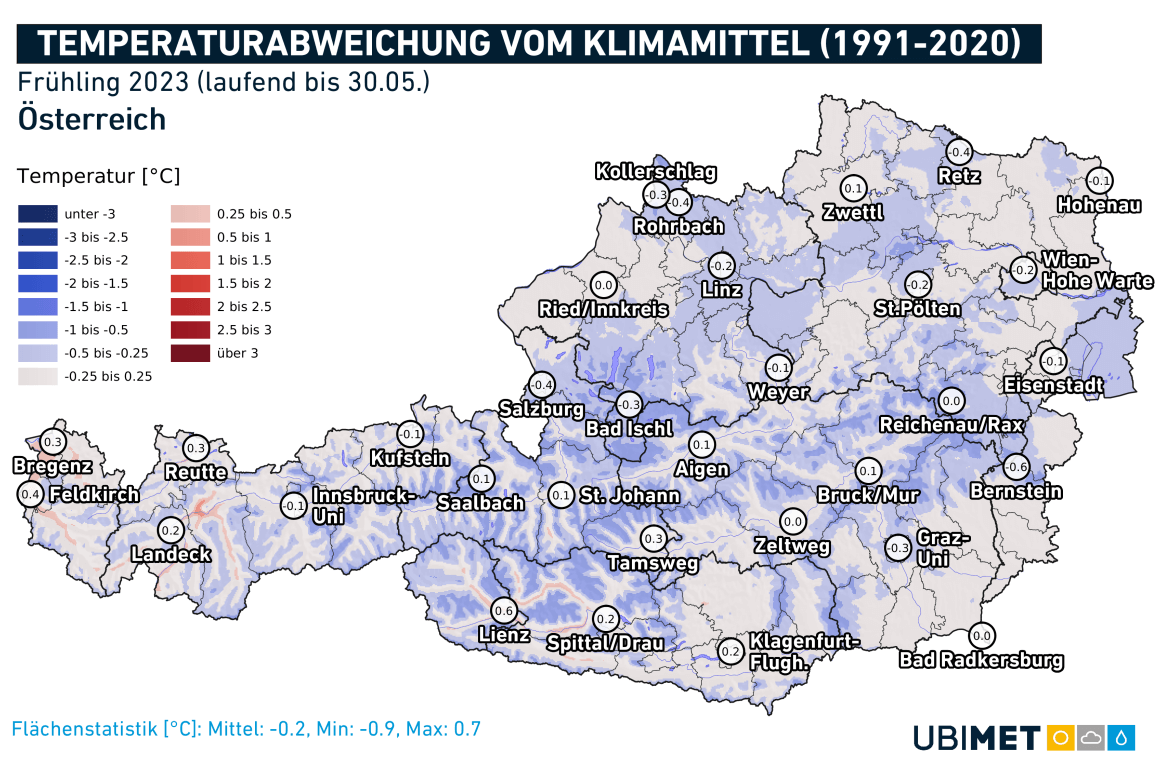

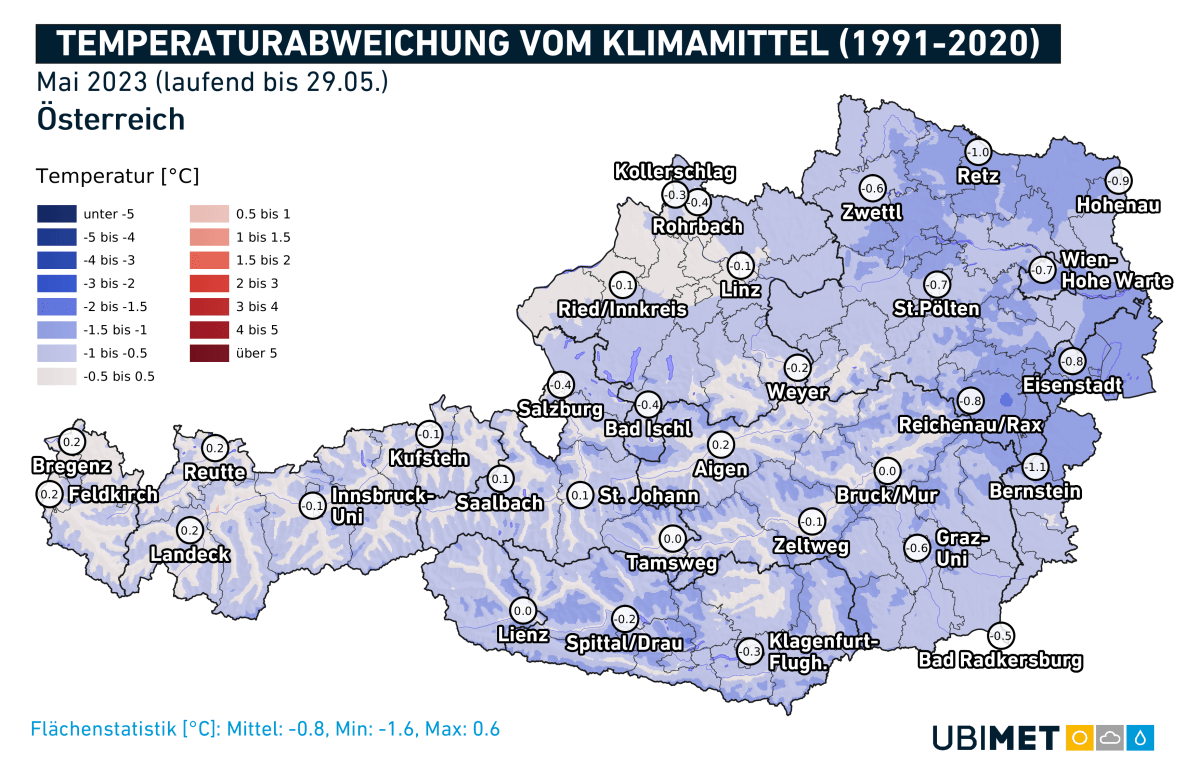

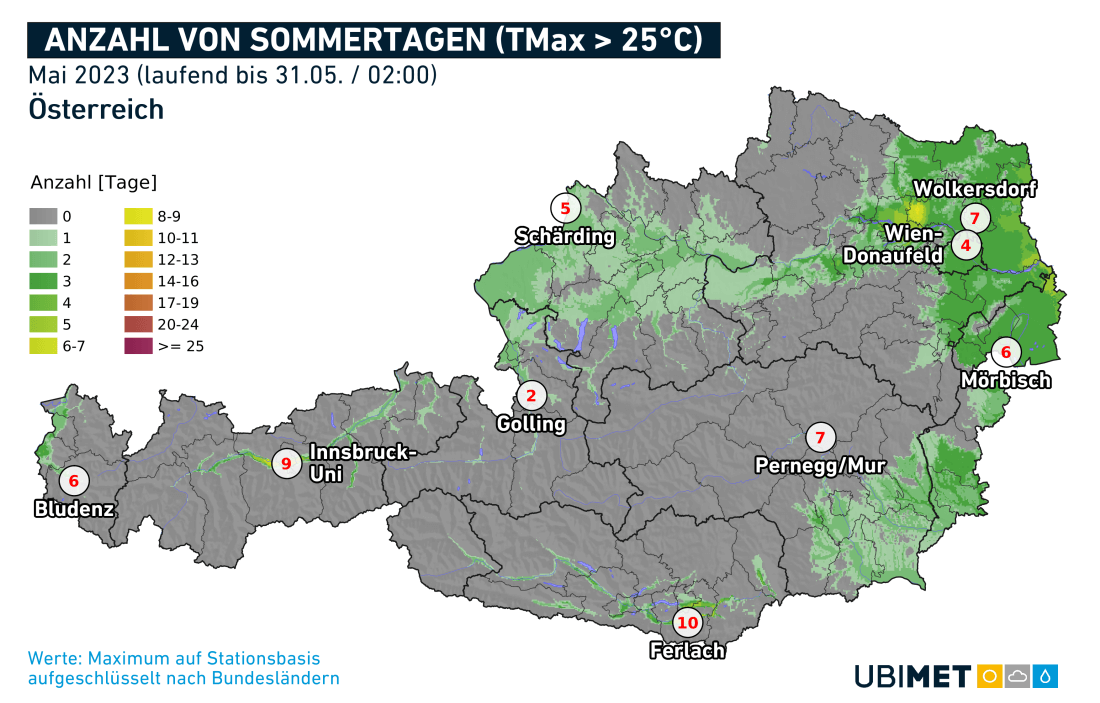

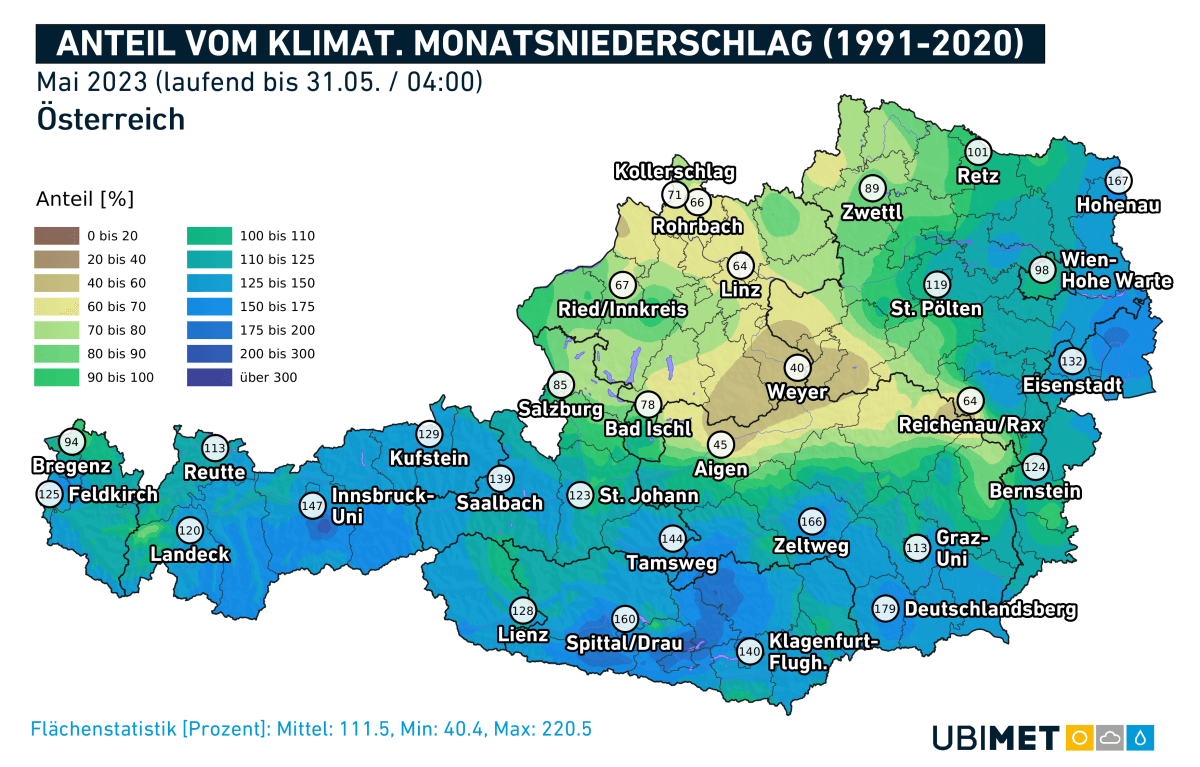

In diesem Jahr wurden bislang etwas weniger Blitze als üblich verzeichnet. Verantwortlich dafür war in erster Linie der kühle Mai, der etwa 60 Prozent weniger Entladungen brachte als im 10-jährigen Mittel. Der Juni war dagegen durchschnittlich, mehr dazu hier: Blitz-Hotspot Steiermark im Juni 2025.