Tipp: Für regelmäßige Wetter-Updates folgen Sie uns auf Bluesky, Twitter oder Facebook. Bei besonders schweren Unwetterlagen erhalten Sie wichtige Informationen auch per Push-Benarichtigung – einfach hier kostenlos anmelden.

UWZ page content

Tipp: Für regelmäßige Wetter-Updates folgen Sie uns auf Bluesky, Twitter oder Facebook. Bei besonders schweren Unwetterlagen erhalten Sie wichtige Informationen auch per Push-Benarichtigung – einfach hier kostenlos anmelden.

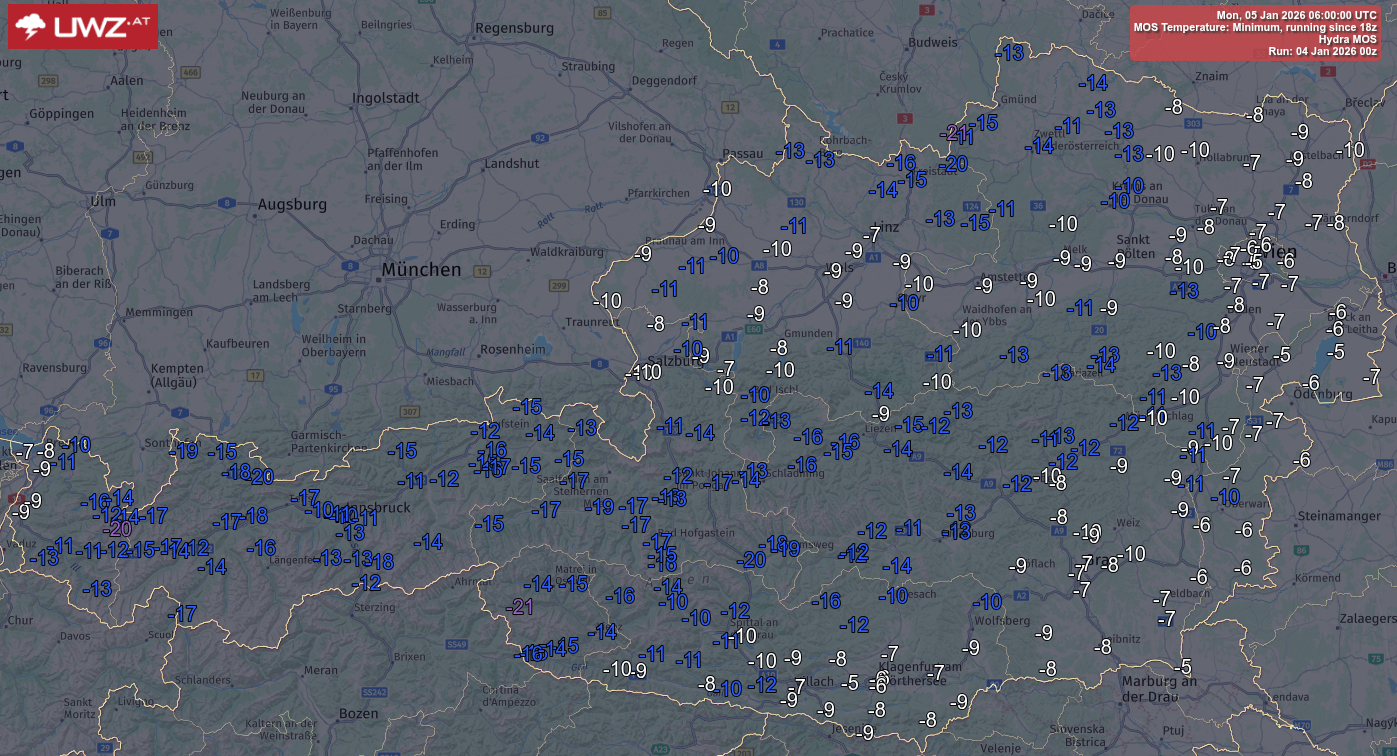

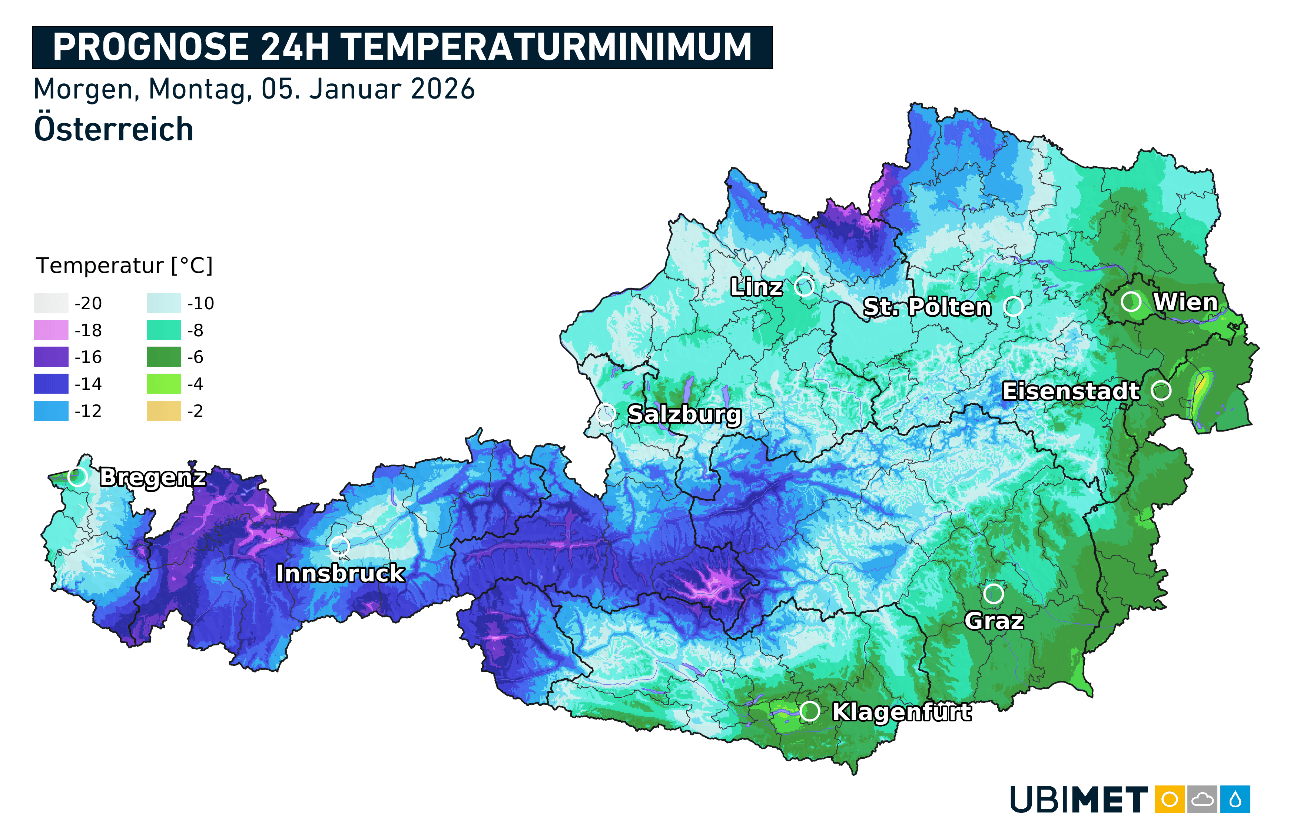

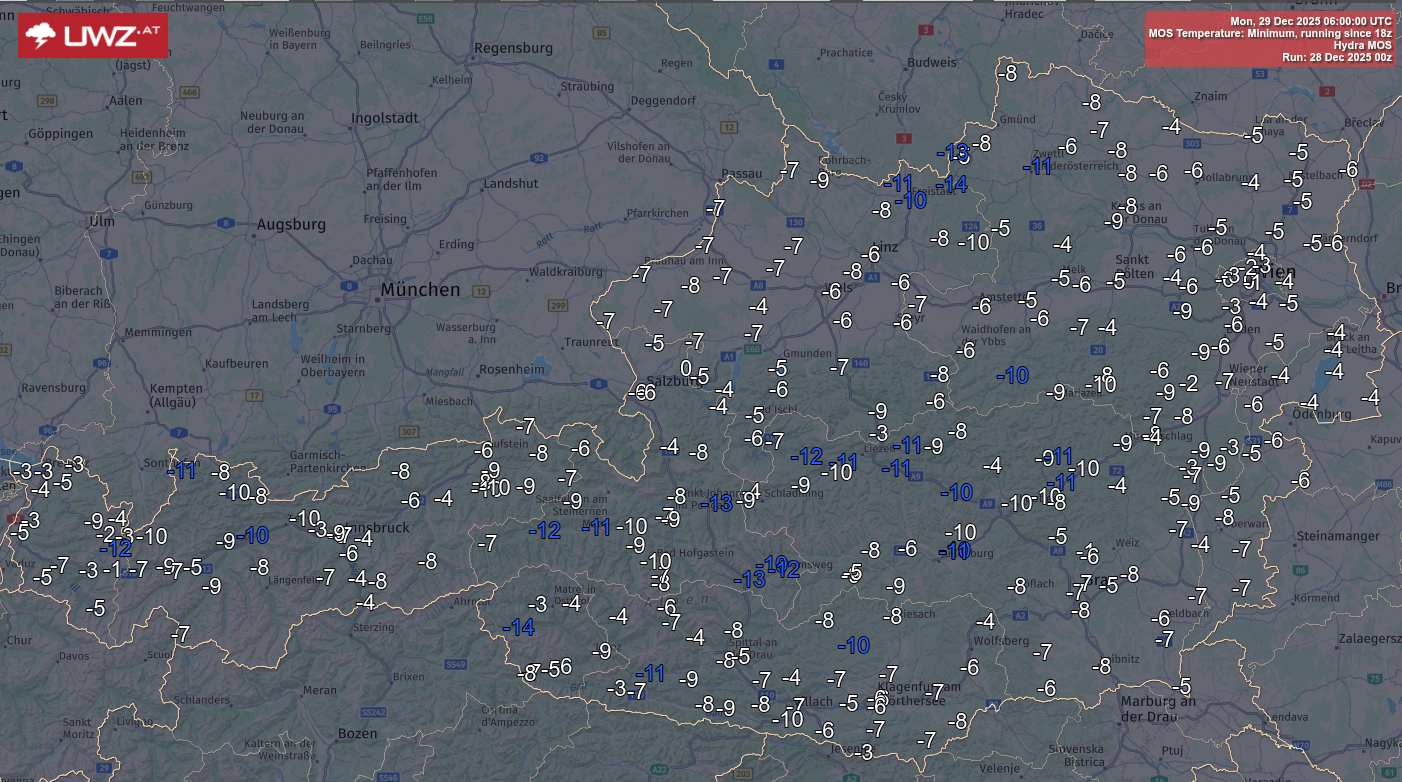

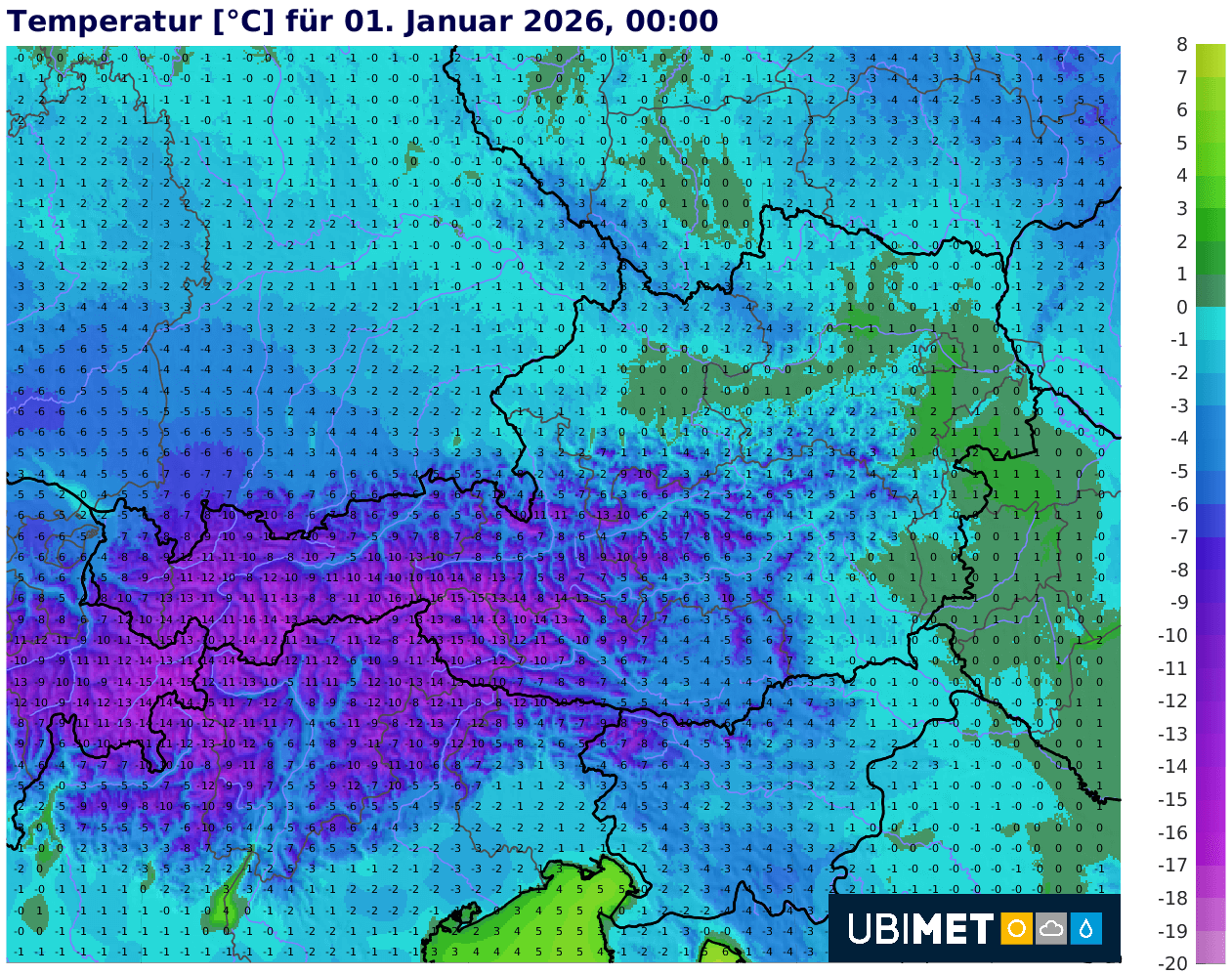

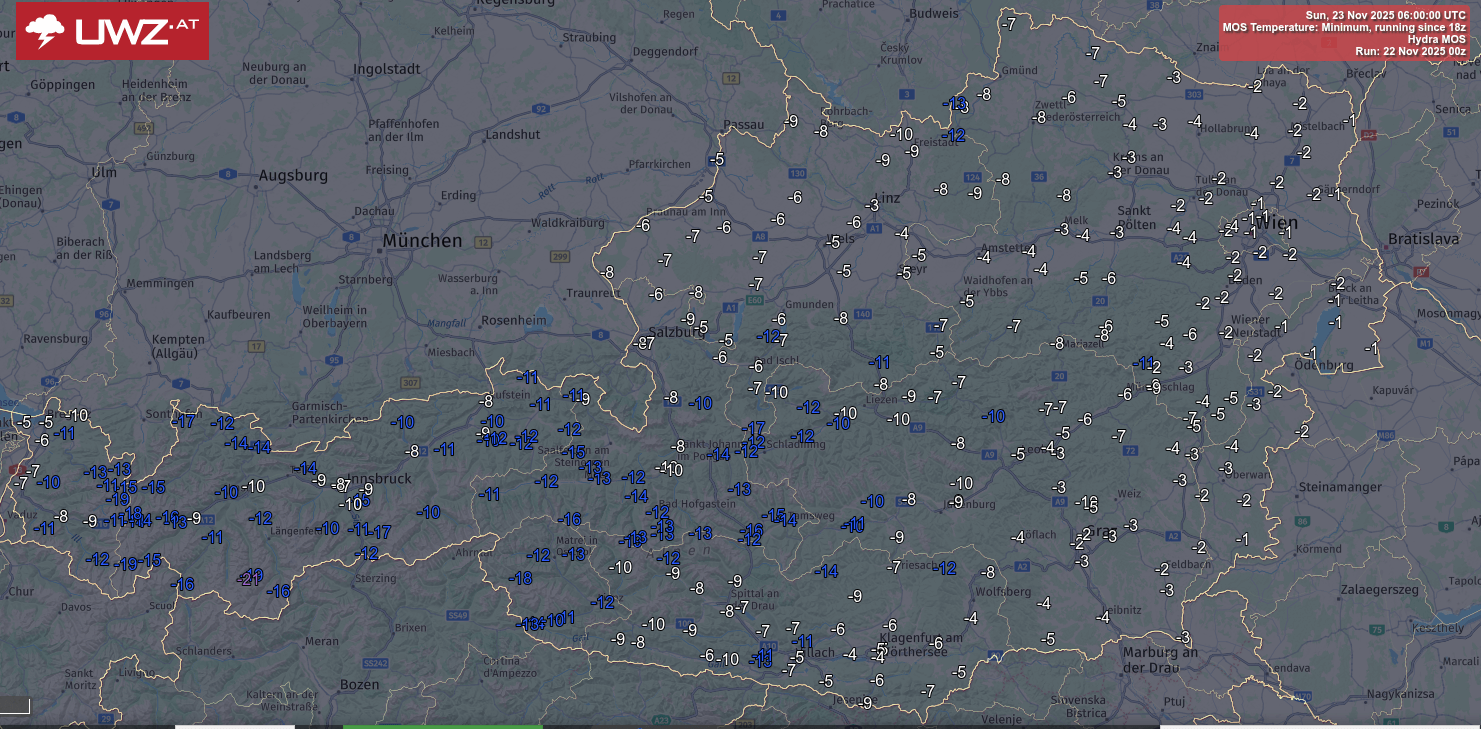

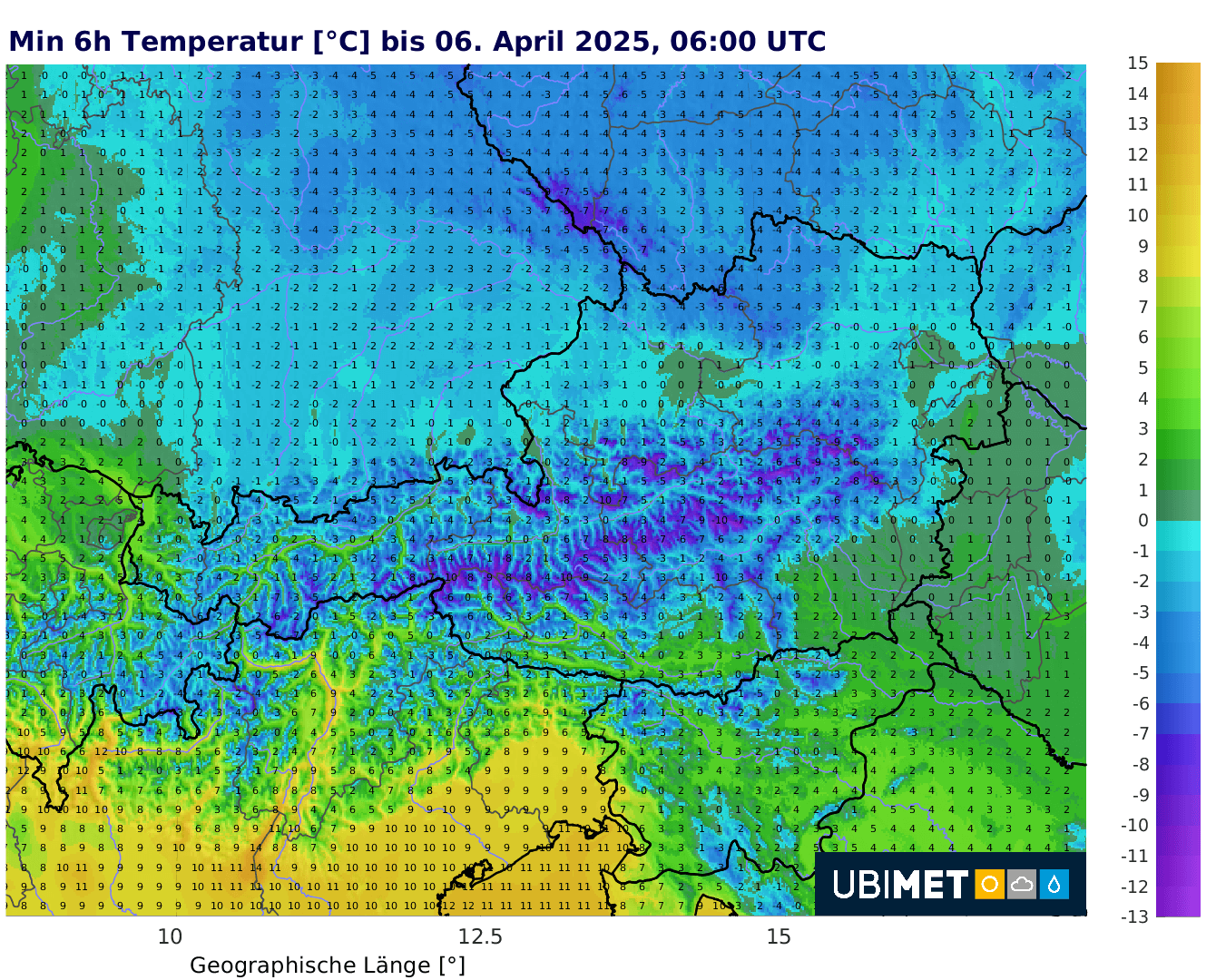

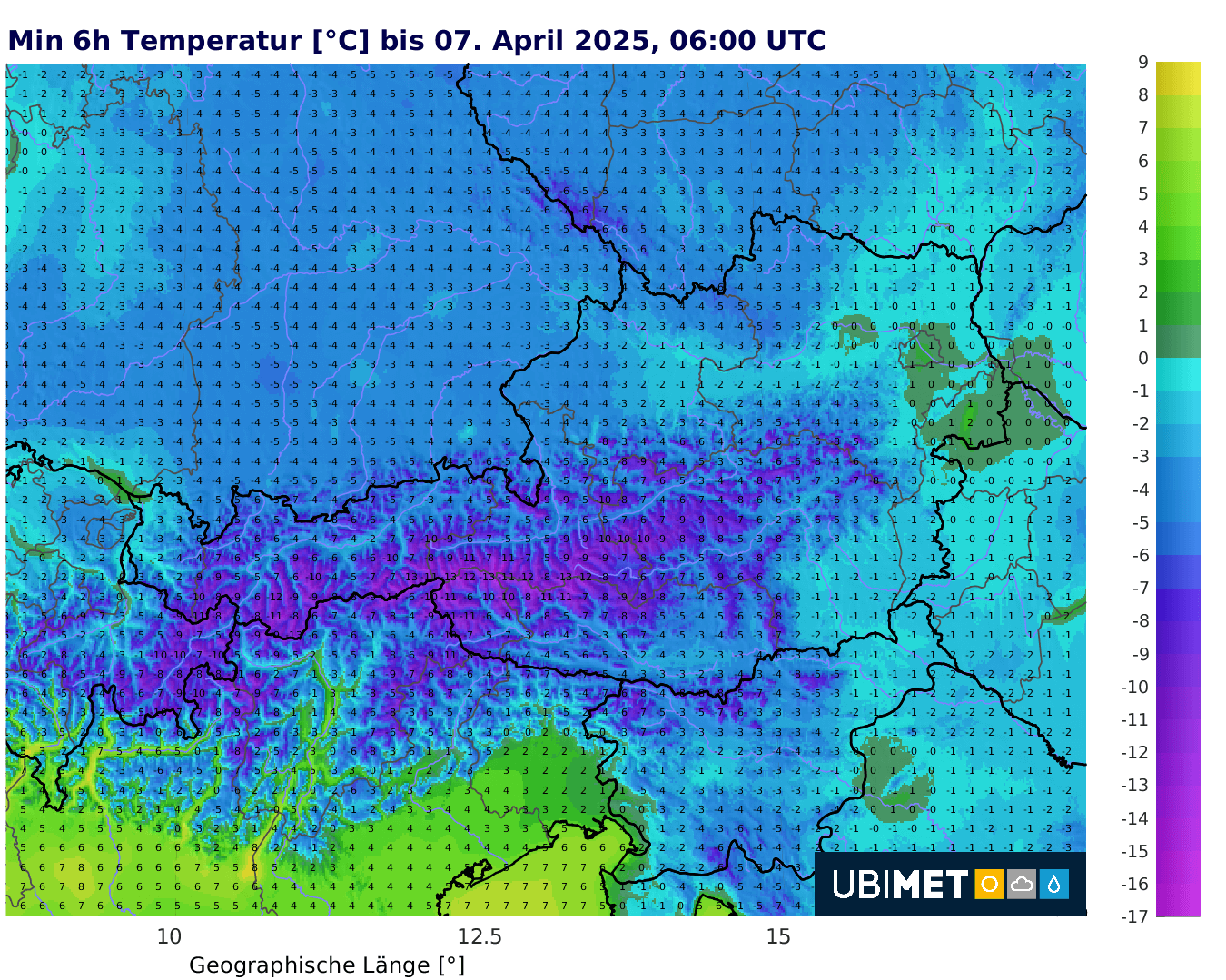

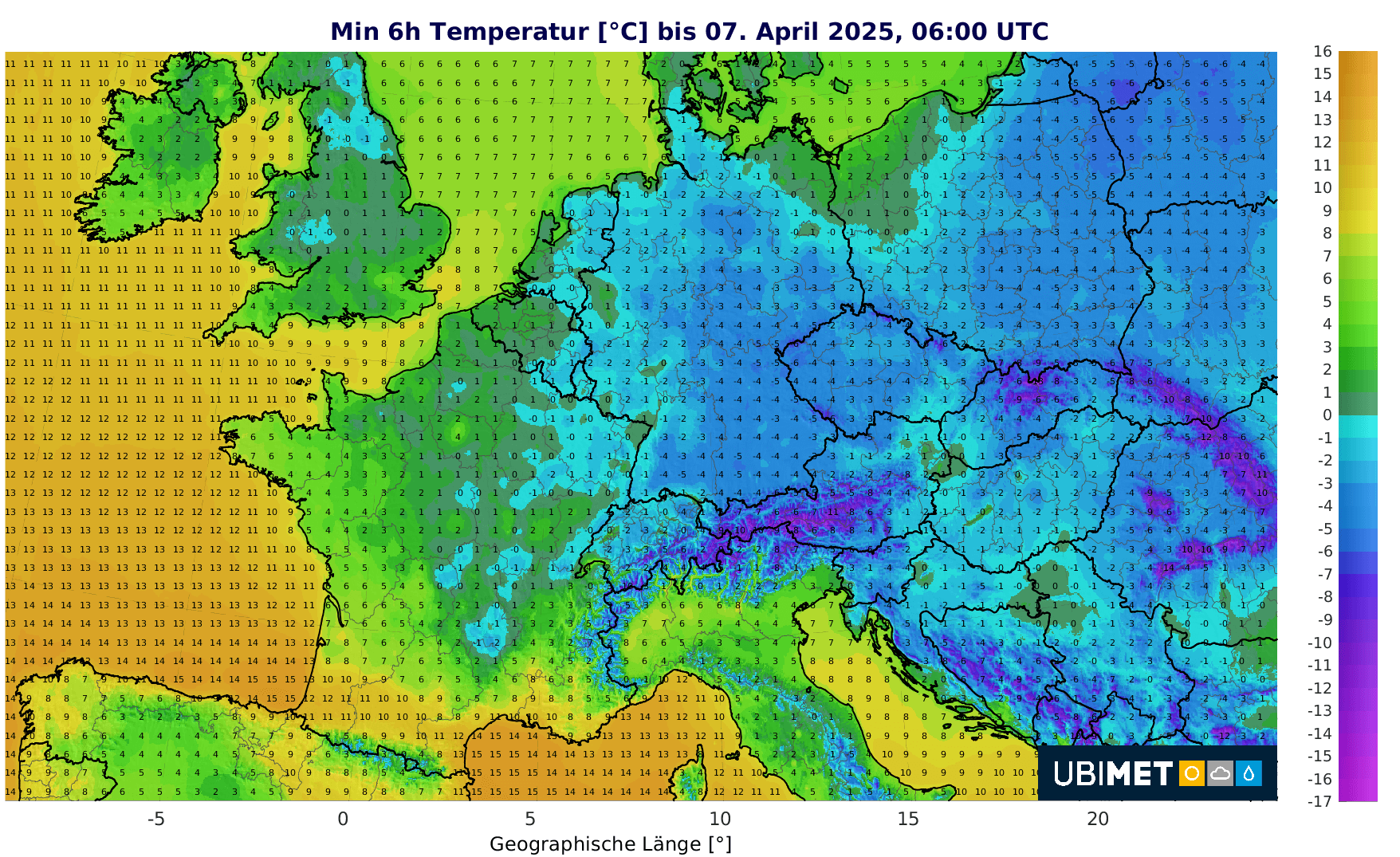

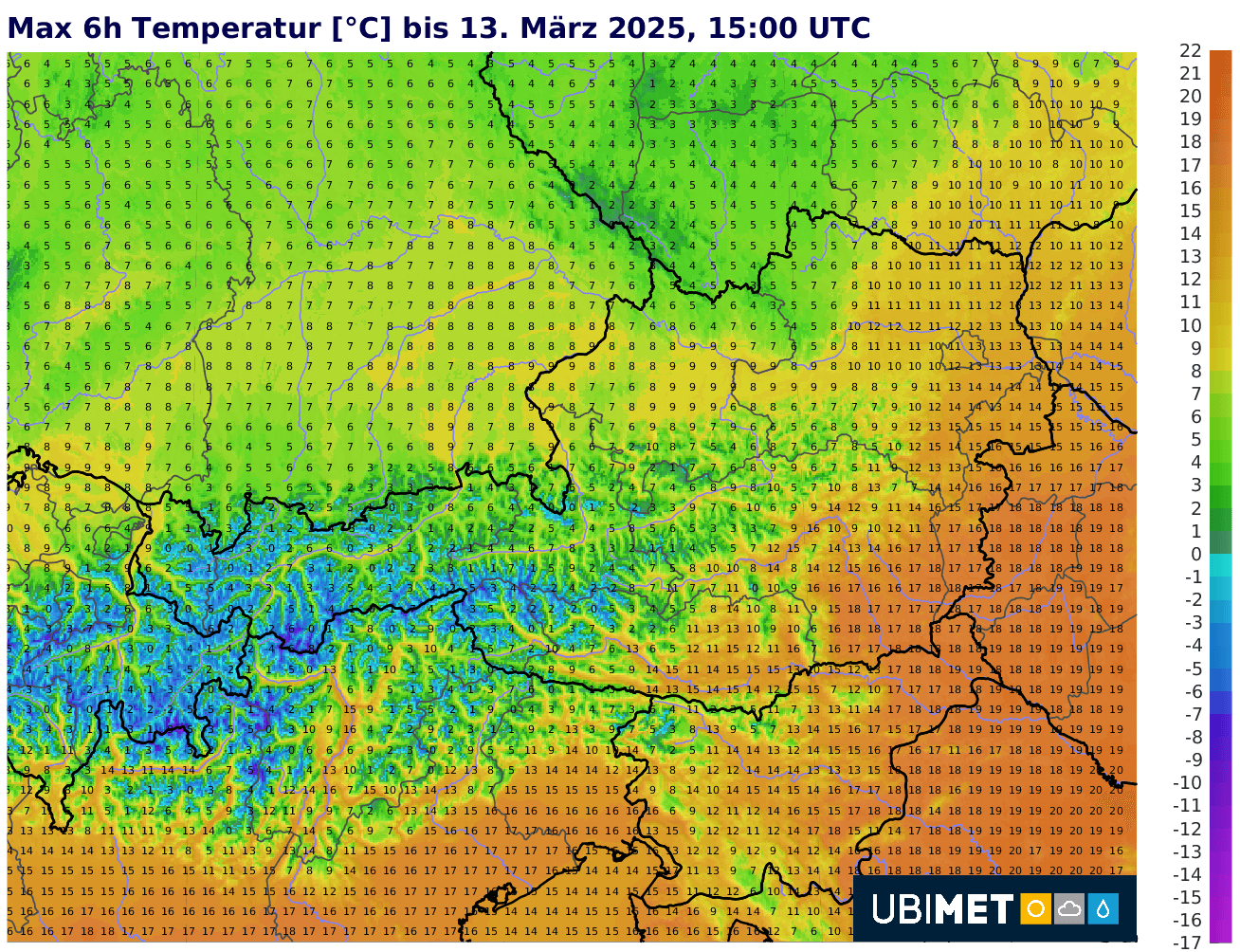

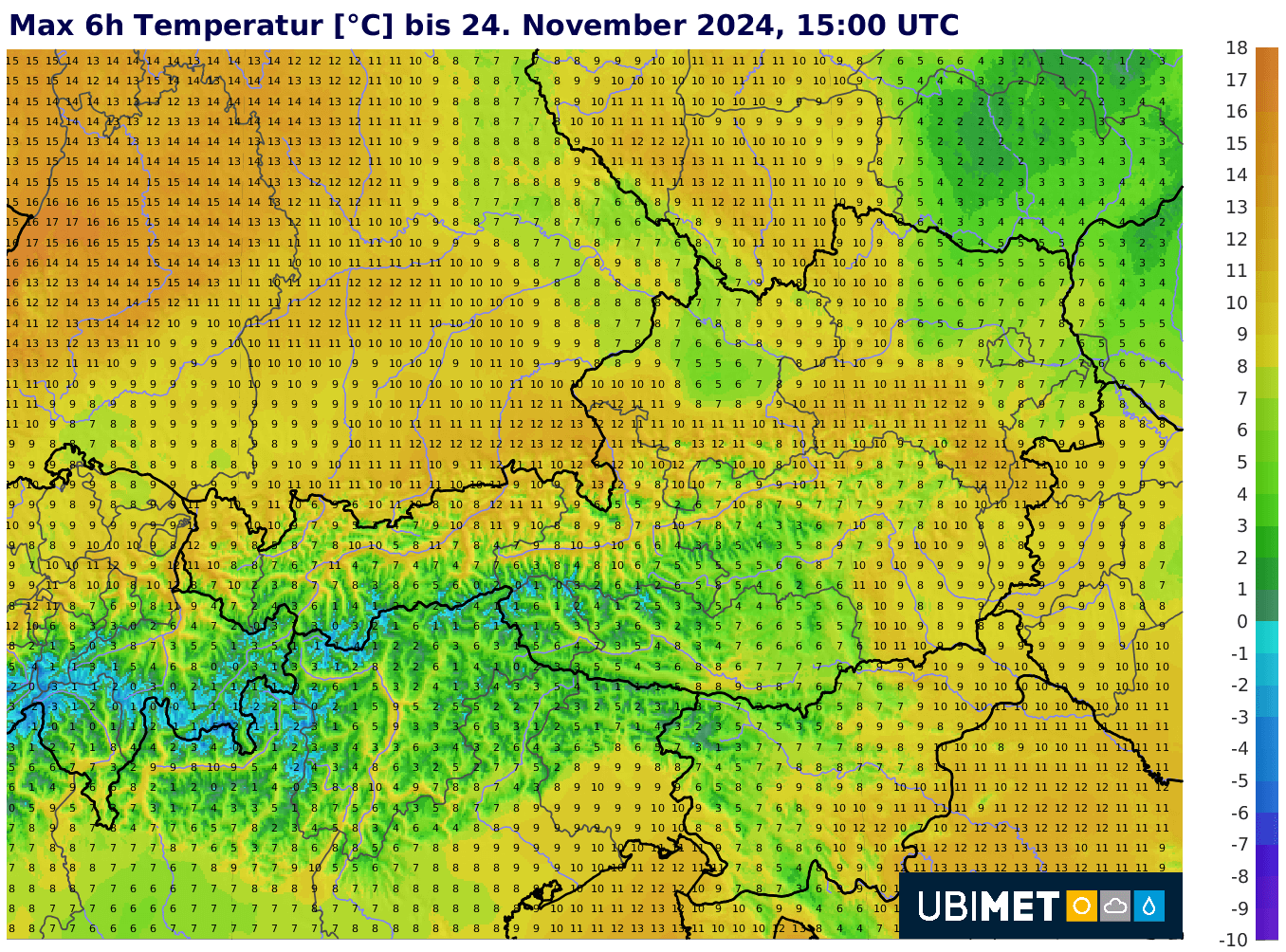

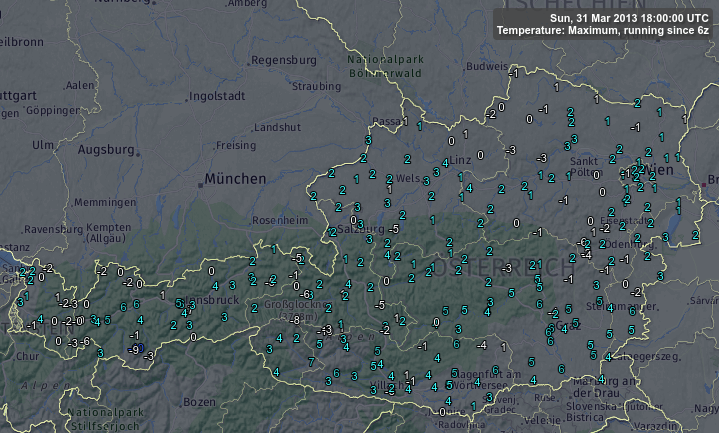

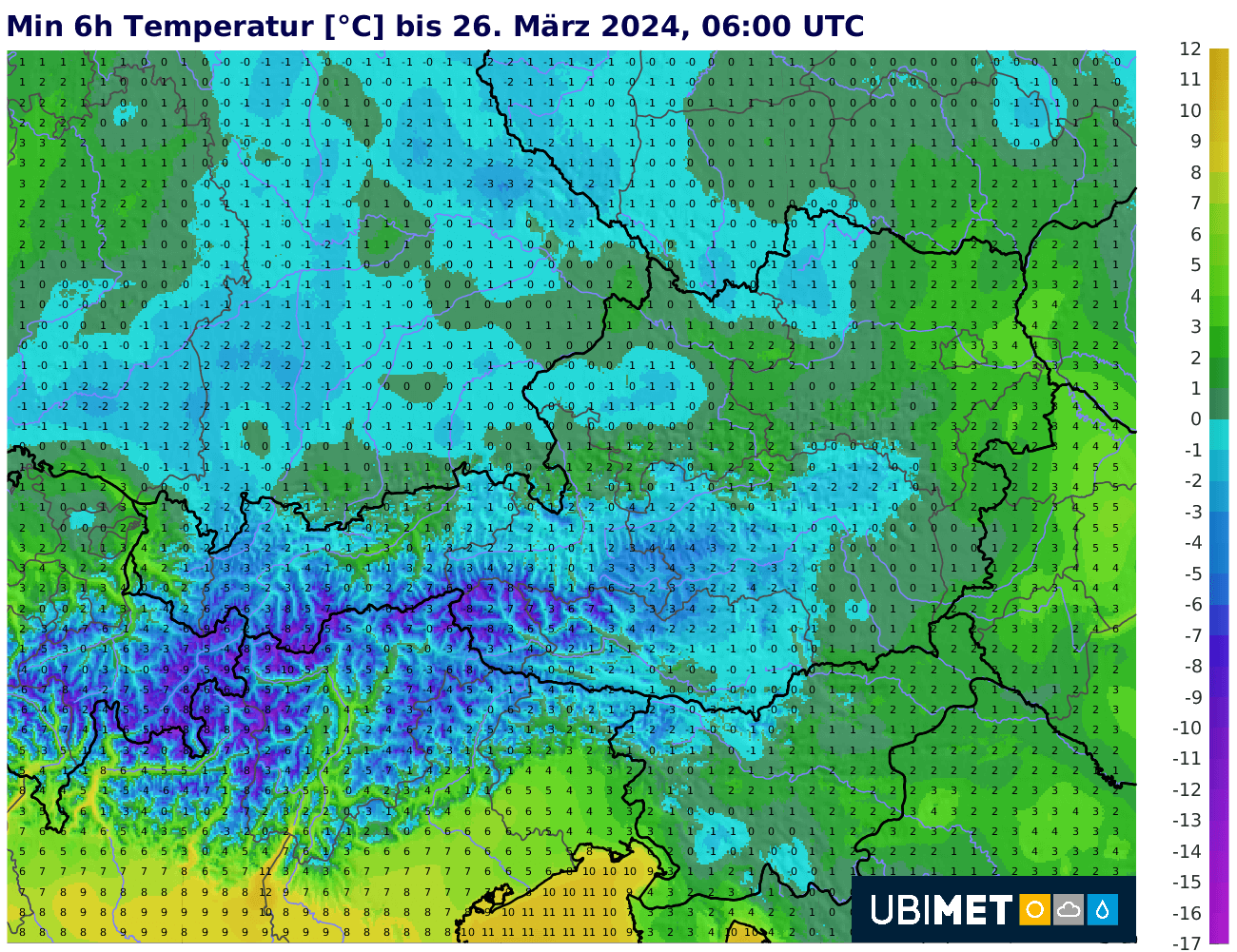

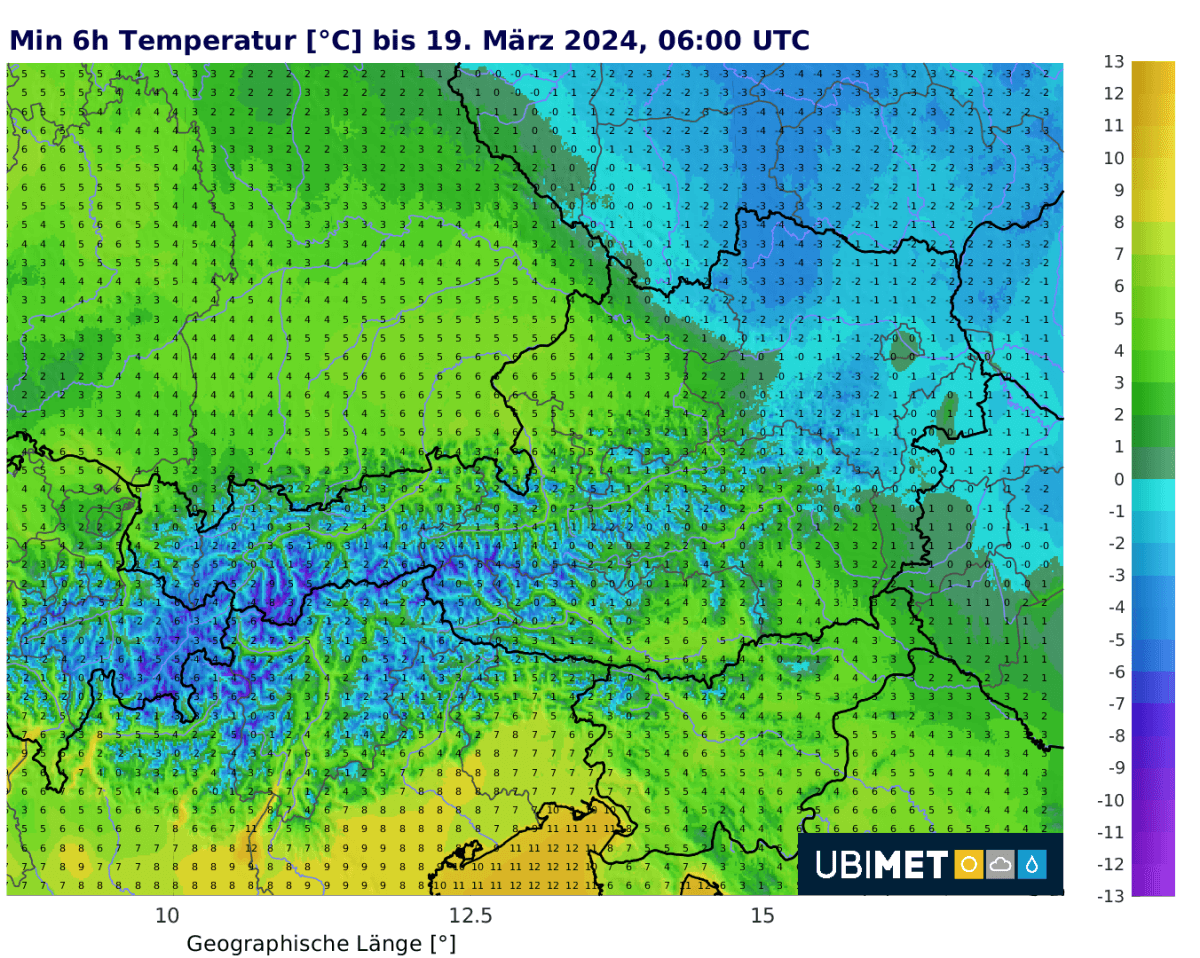

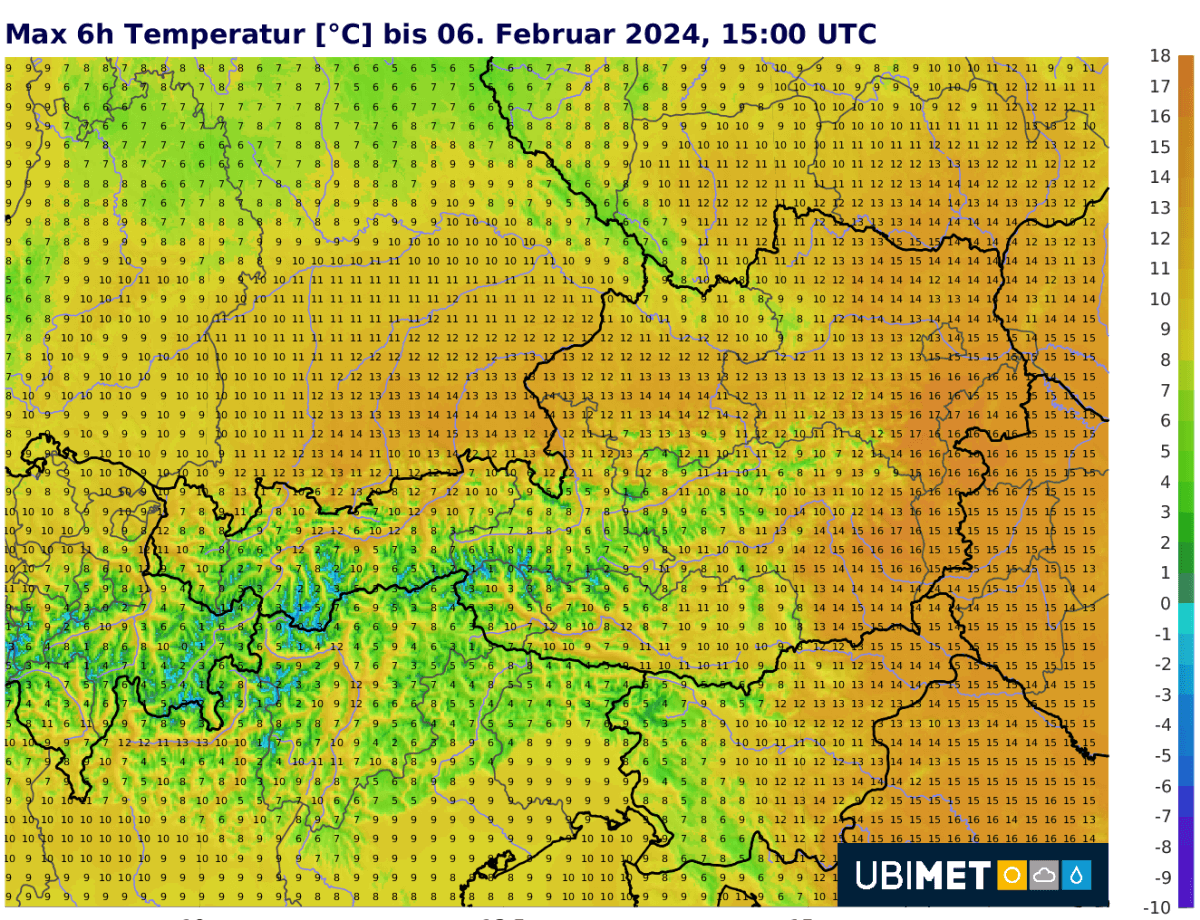

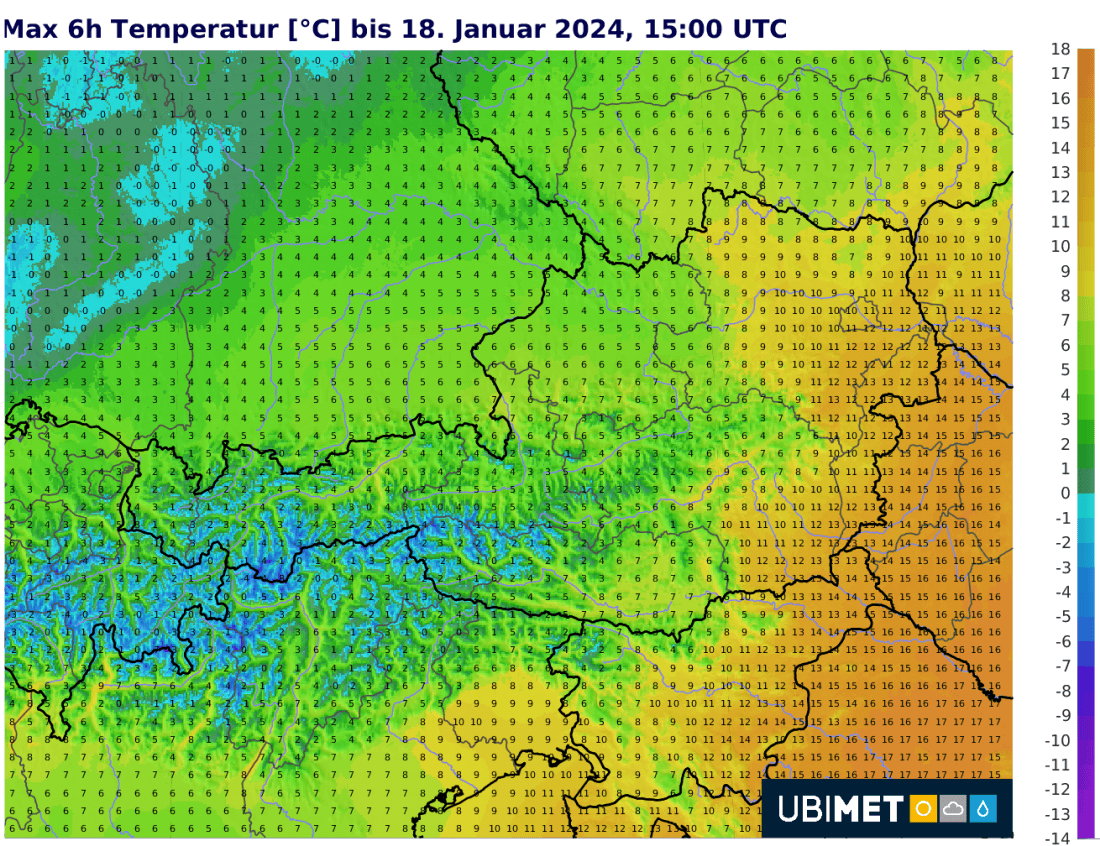

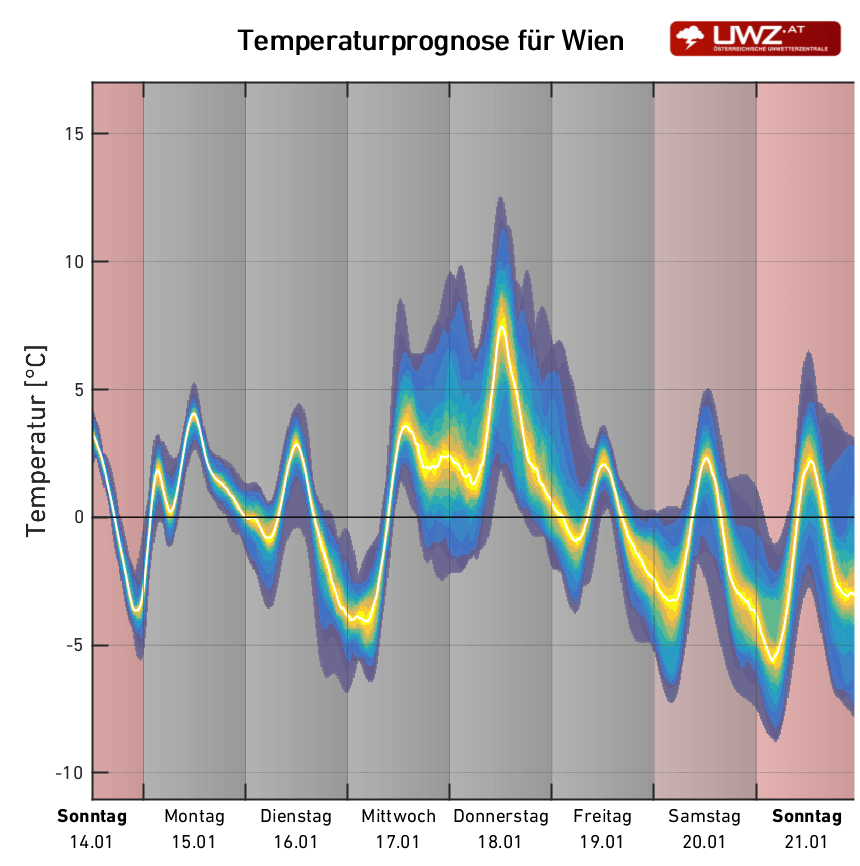

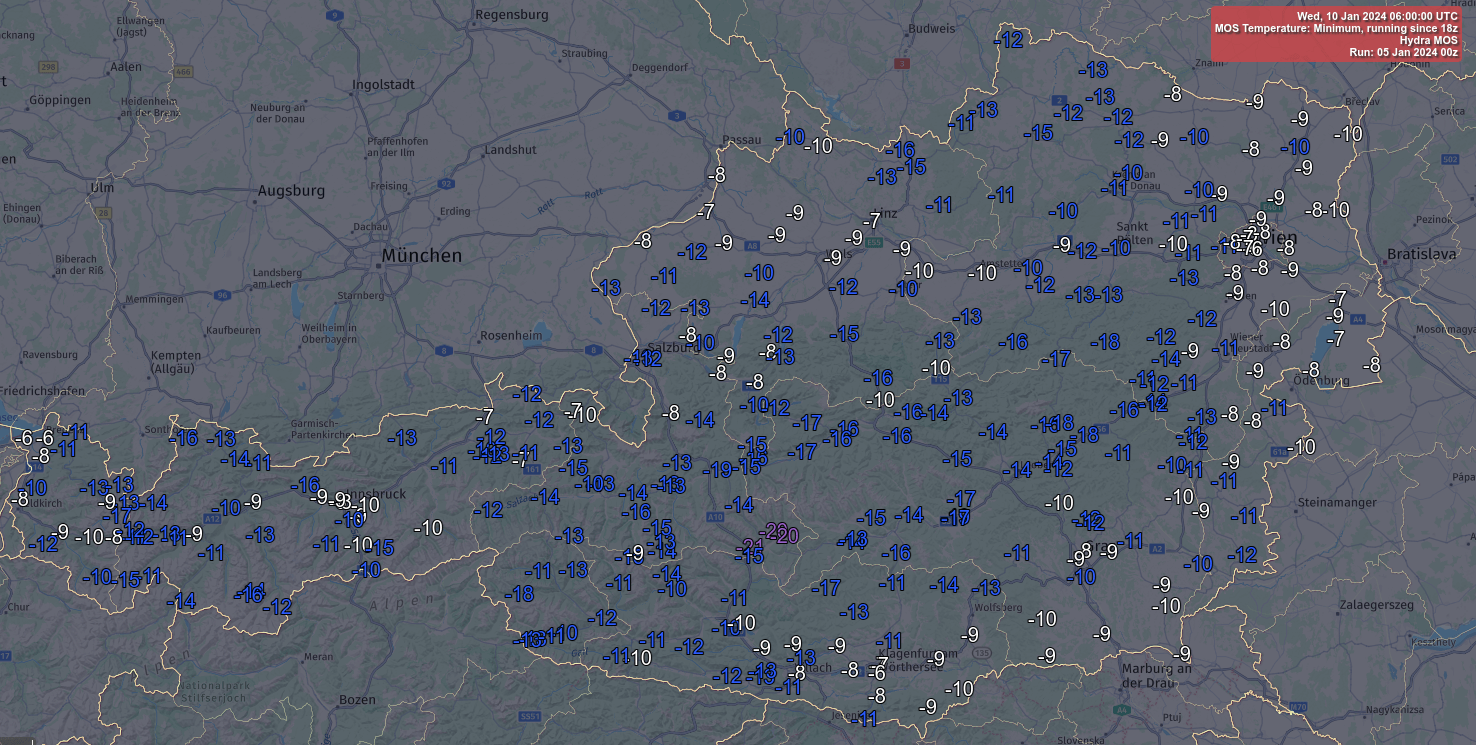

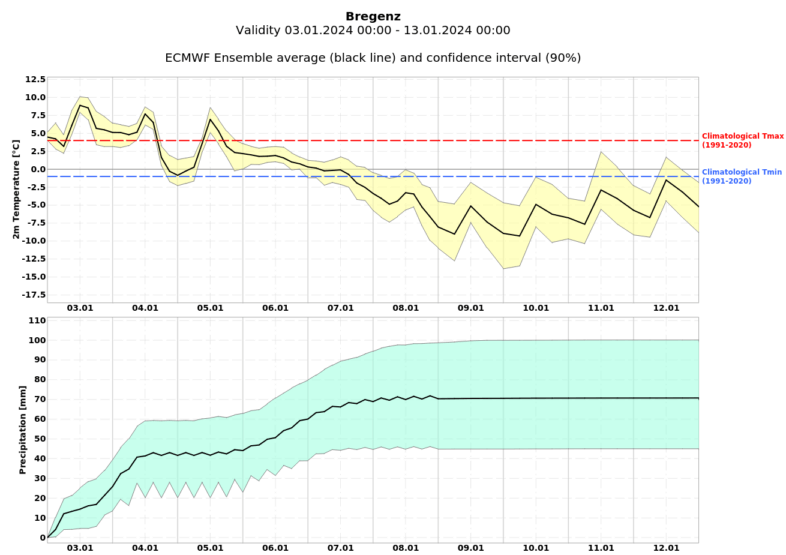

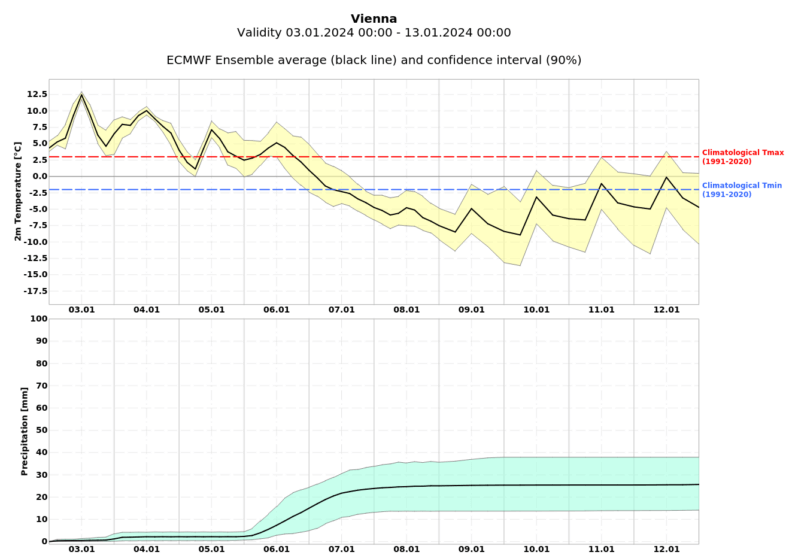

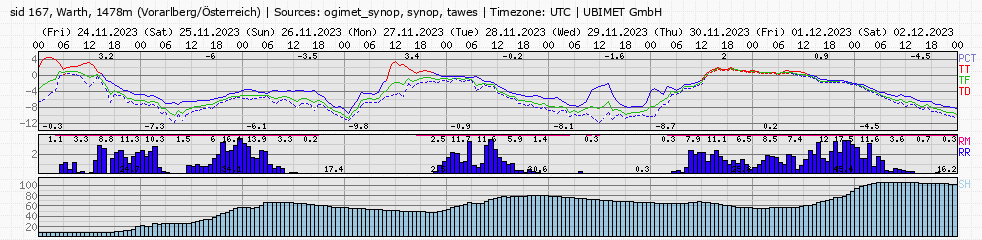

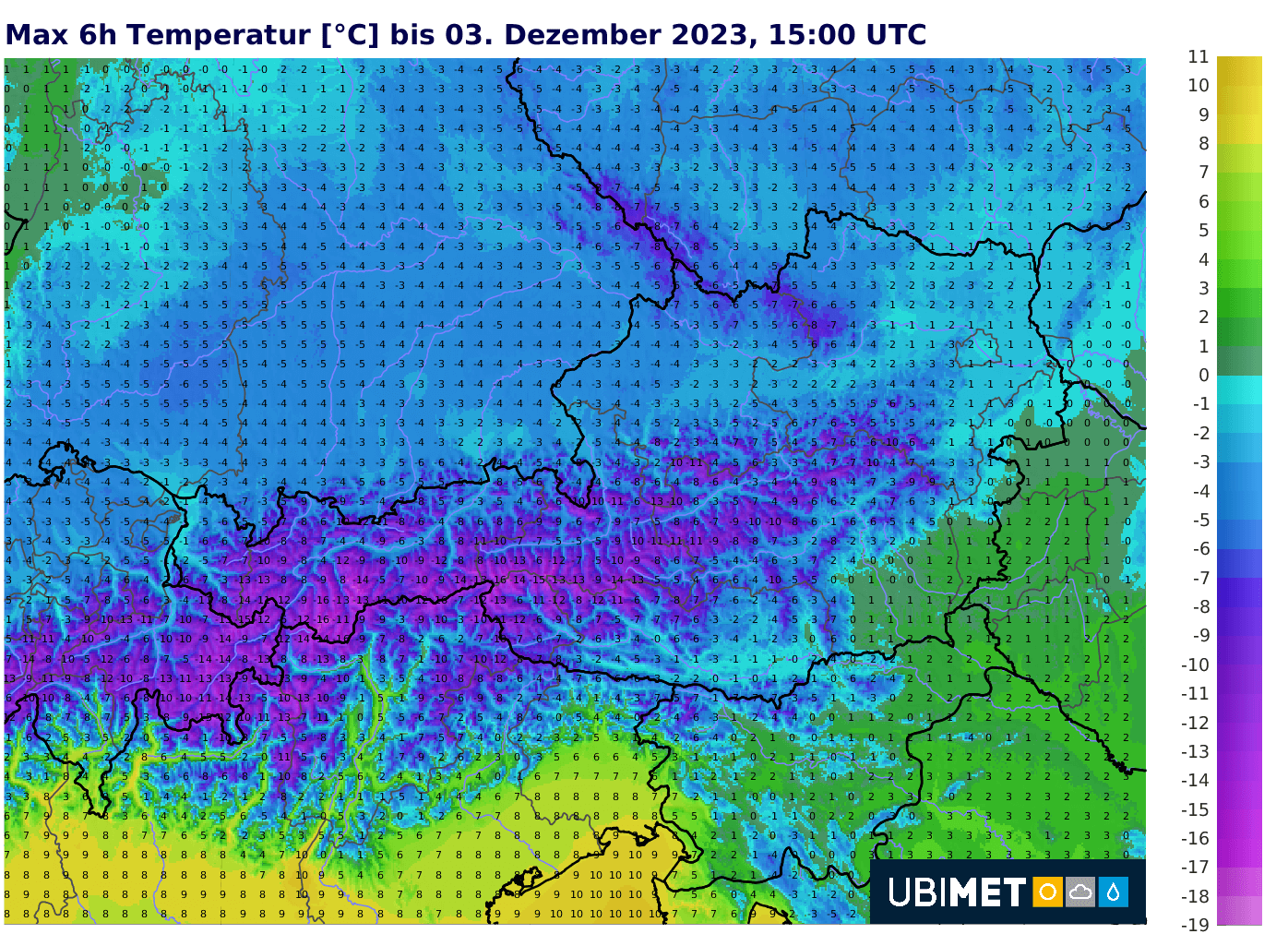

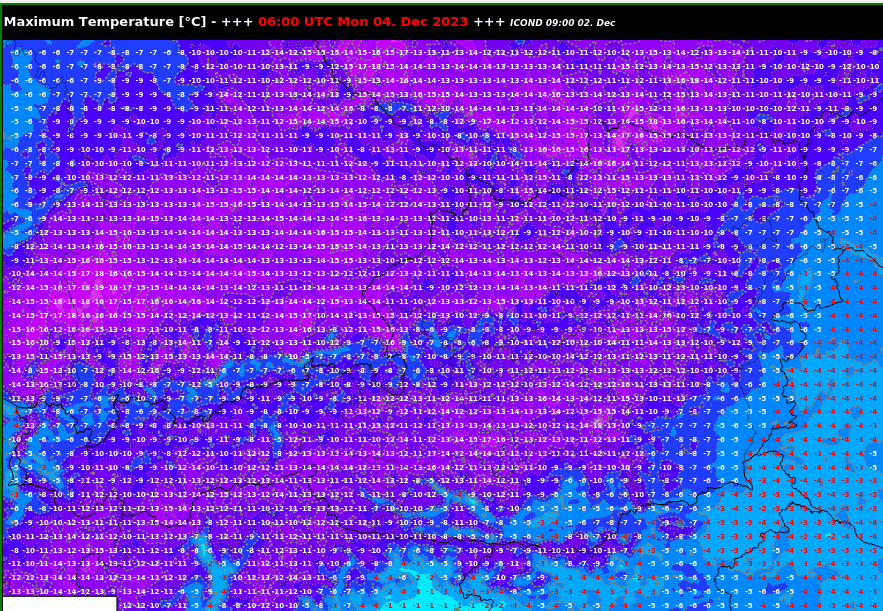

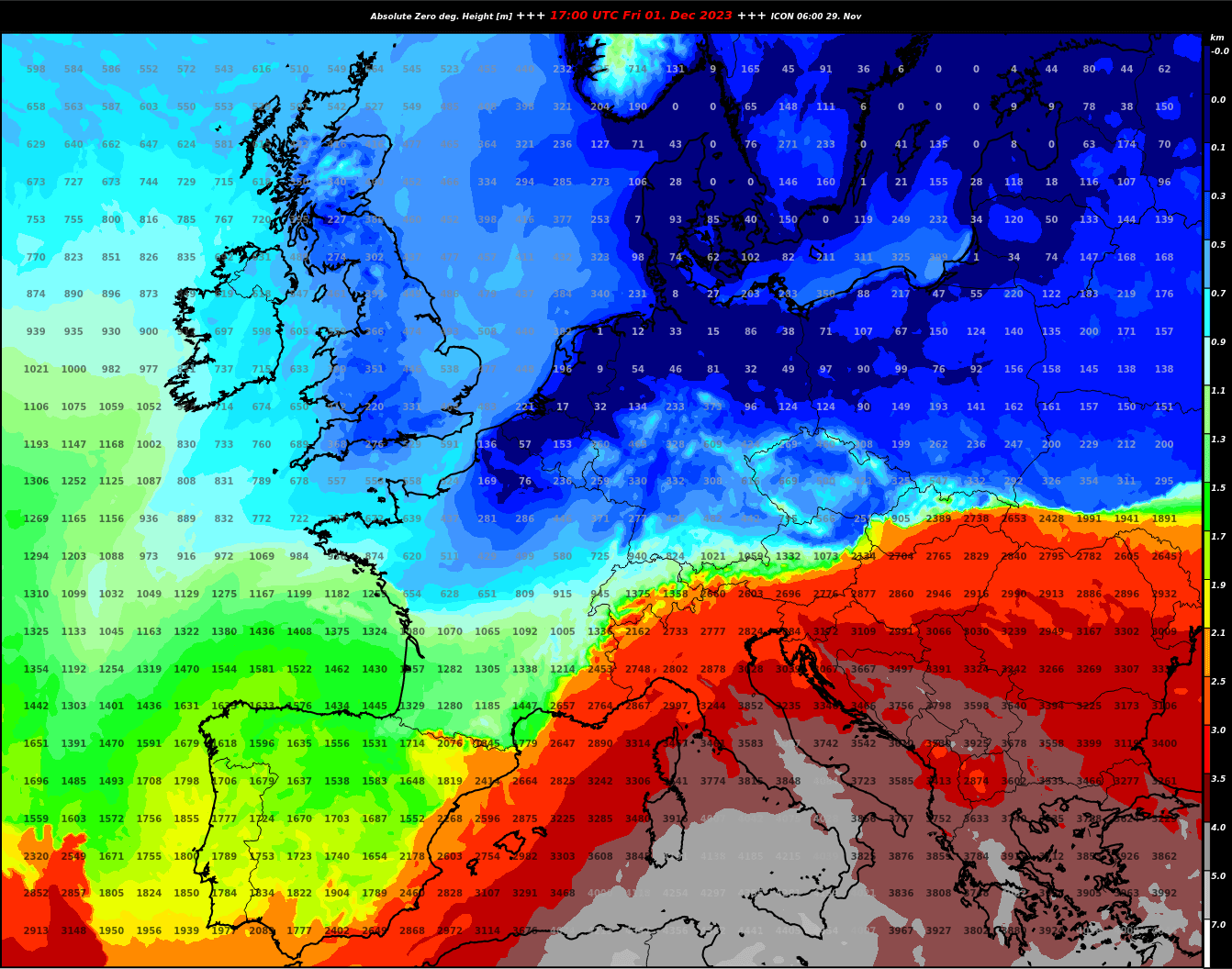

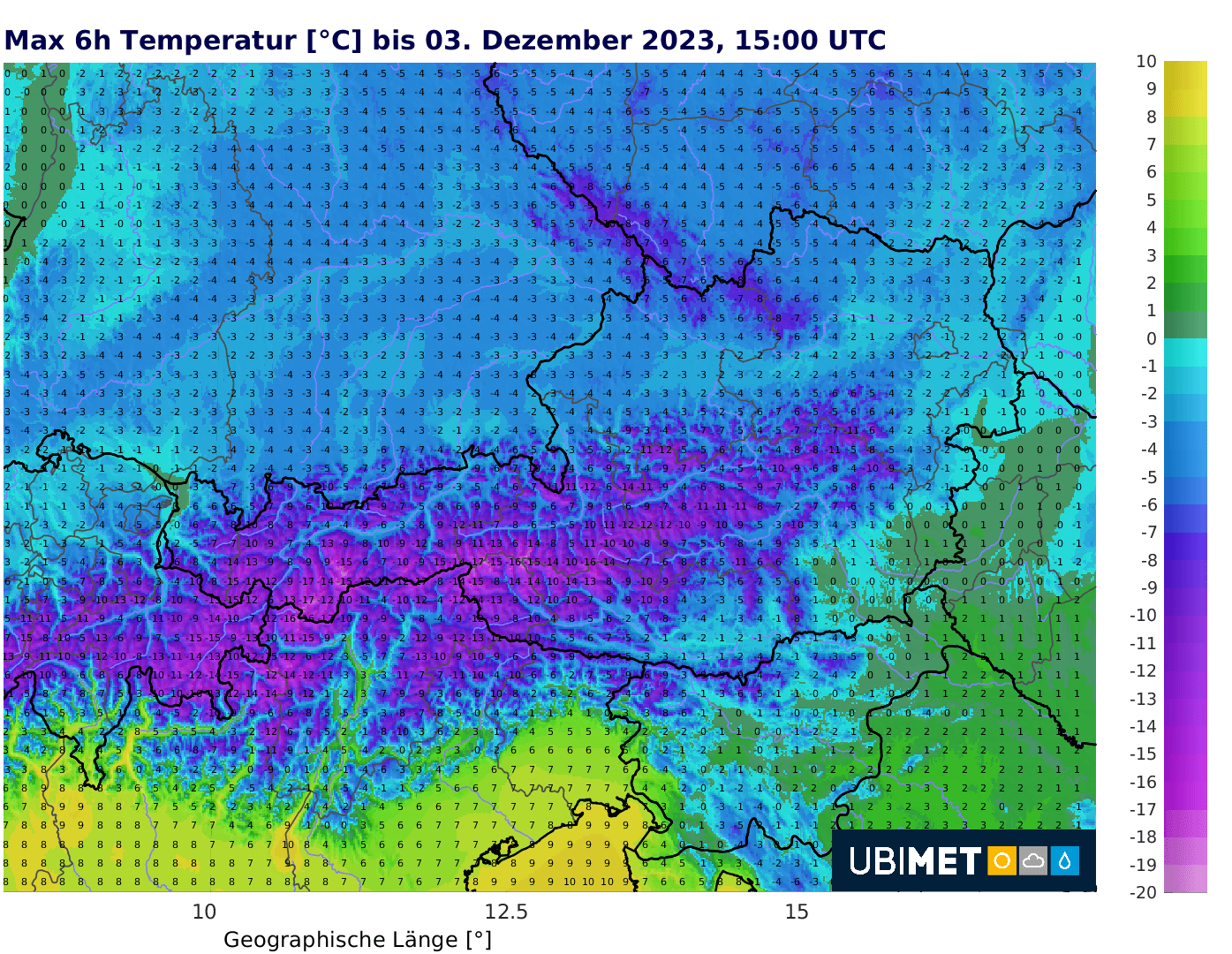

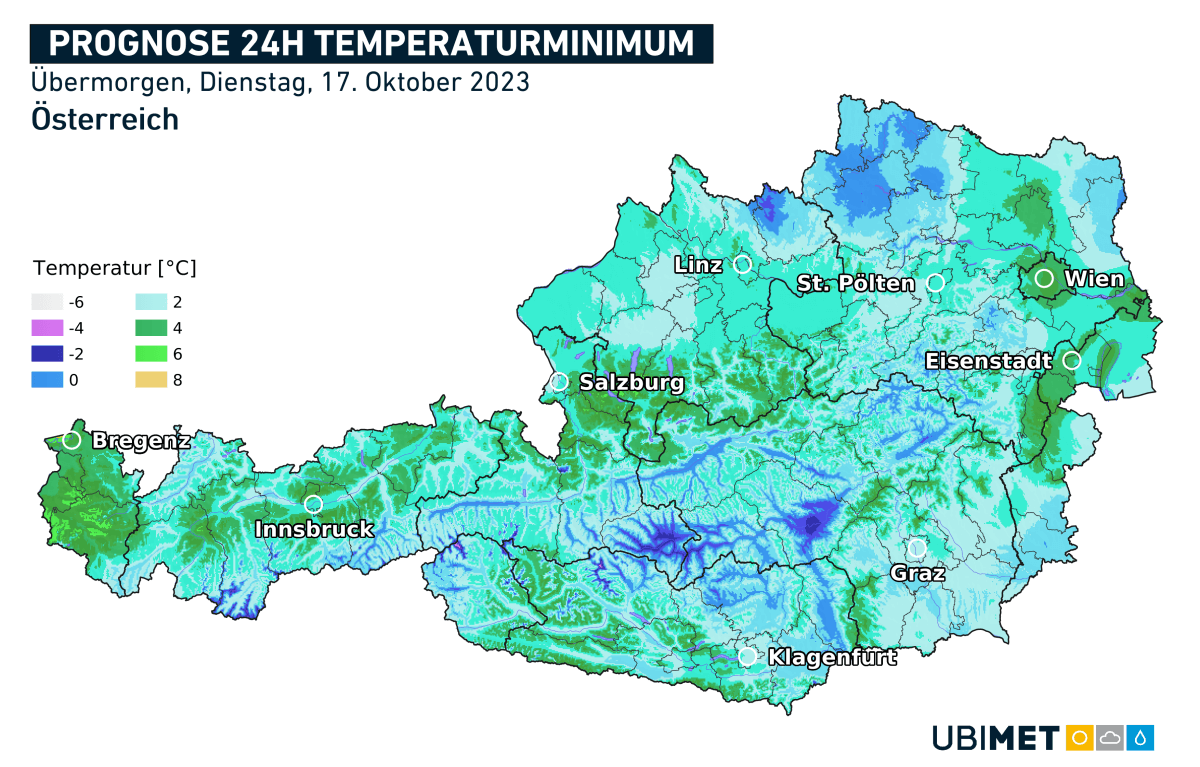

Österreich liegt derzeit unter dem Einfluss eines Hochs namens „Karen“. In der Nacht auf Montag steht bei klarem Himmel und wenig Wind vielerorts eine der kältesten Nächte des Winters bevor, mancherorts könnte es sogar die kälteste werden. Besonders im Berg- und Hügelland muss man verbreitet mit strengem Frost unter -10 Grad rechnen.

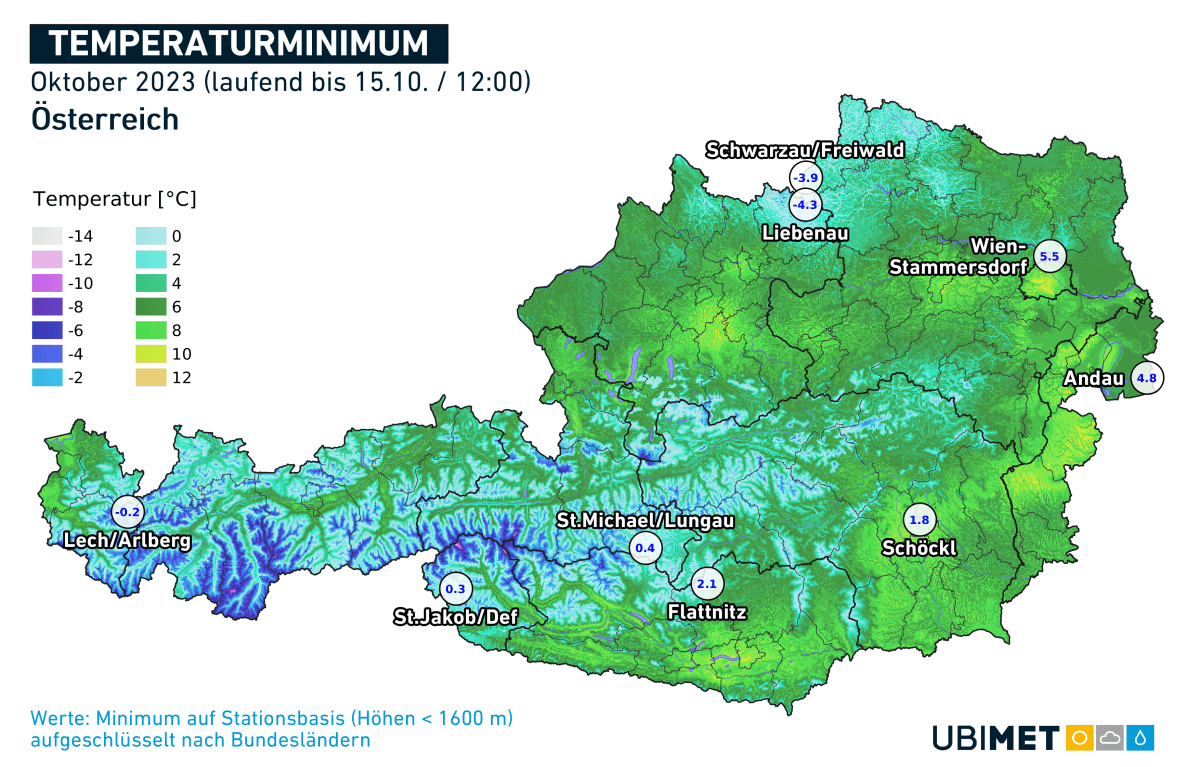

Die typischen Kältepole Österreichs finden sich einmal mehr zum einen im Oberen Waldviertel und im angrenzenden Mühlviertel, zum anderen in manchen Hochtälern der Alpen. So werden in der Nacht auf Montag etwa in Lech am Arlberg, im Außerfern, im Defereggental und im Lungau örtlich Tiefstwerte um -20 Grad erwartet. Im Freiwald und im Raum Liebenau sind lokal sogar Temperaturen von bis zu -25 Grad möglich.

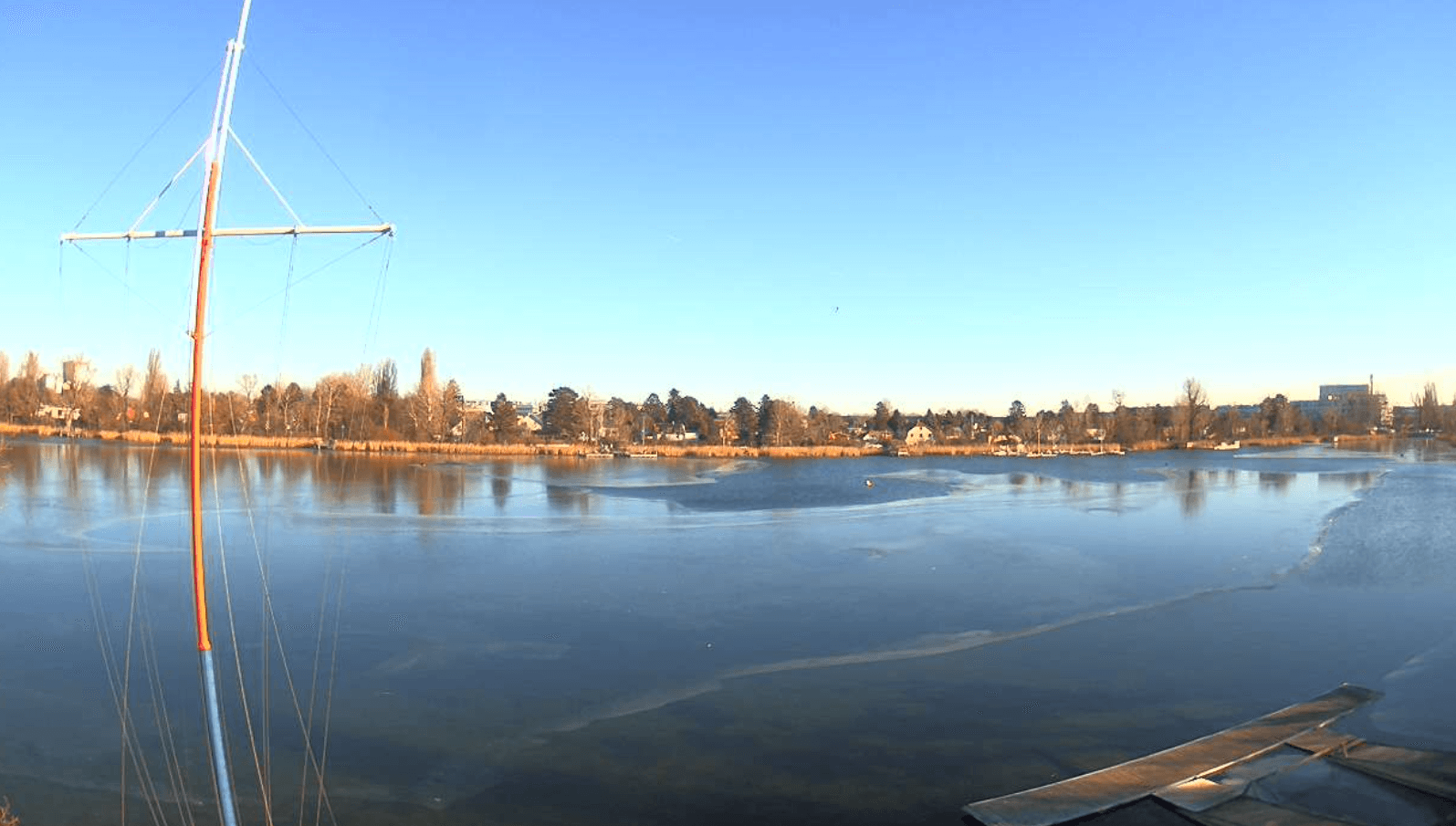

Etwas weniger kalt verläuft die Nacht im Süden und Osten des Landes, doch auch von der Südsteiermark über den Seewinkel bis in die Wiener Innenstadt ist mit mäßigem Frost um −5 Grad zu rechnen. An vielen Seen bildet sich derzeit eine Eisschicht, die teilweise aber noch recht dünn ist. Bevor man das Eis betritt, sollte man aber unbedingt die Eisdicke kontrollieren. Mehr Infos dazu: Ab welcher Eisdicke kann man sicher Eislaufen?

Für sehr strengen Frost müssen hierzulande mehrere Bedingungen zusammenkommen:

Die bislang tiefste Temperatur des Winters wurde vergangene Nacht am Brunnenkogel mit -24,4 Grad gemessen. In einem bewohnten Ort liegt hingegen vorerst noch Tannehim an der Spitze mit einem Tiefstwert von -20,1 Grad, gemessen am 23. November.

Aktuelle Wetterdaten kann man hier verfolgen.

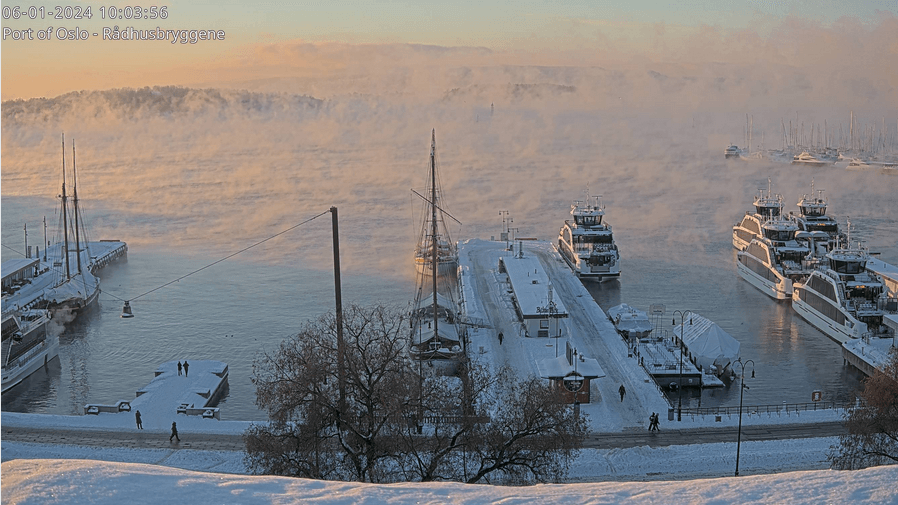

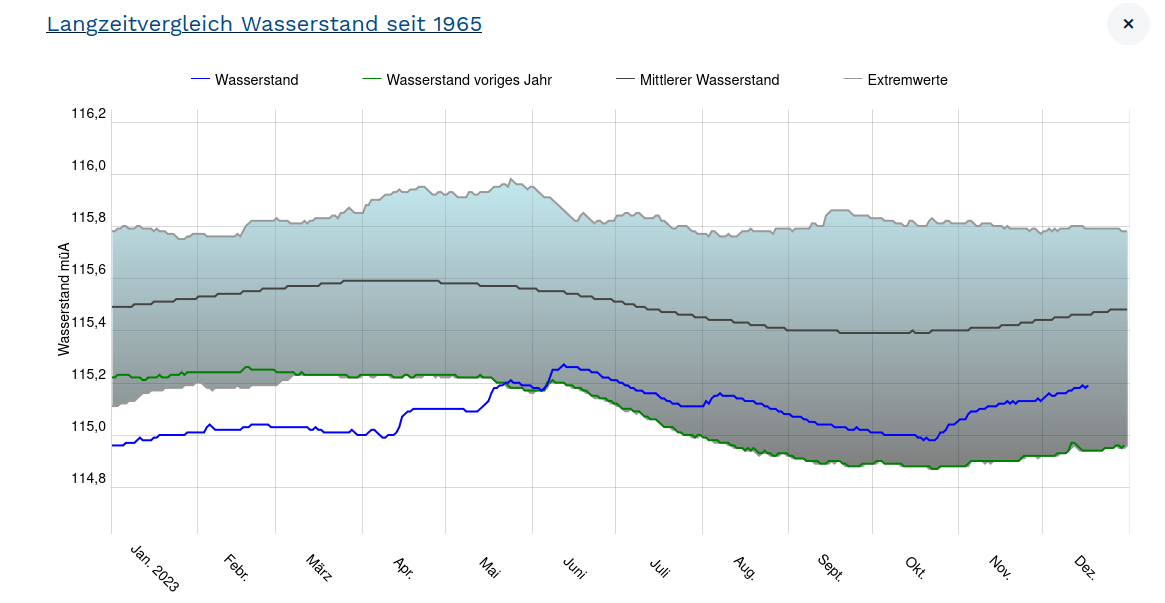

Üblicherweise nimmt die Dichte von Stoffen mit abnehmender Temperatur zu, weshalb sich beispielsweise die kühlste Luft bei einer ruhigen Hochdrucklage im Winter immer am Boden eines Tals ansammelt. Es gibt jedoch ein paar Stoffe, darunter Wasser, die ein gegenteiliges, anomales Verhalten zeigen. So rücken die Moleküle des Wassers bei einer Temperatur von +4 Grad besonders nah zusammen und erreichen die maximale Dichte. Bei Temperaturen unter 4 Grad nimmt die Dichte des Wassers wieder etwas ab.

Durch die Dichteanomalie des Wassers kühlt ein stehendes Gewässer im Laufe des Herbstes gänzlich auf 4 Grad ab, bevor sich das Wasser an der Oberfläche weiter in Richtung Gefrierpunkt abkühlen kann. Im Winter kommt es somit immer an der Oberfläche eines Gewässers zur Eisbildung, während am Seeboden eine 4 Grad „warme“ Schicht erhalten bleibt. Diese Eigenschaft des Wassers ist überlebenswichtig für die dortige Tier- und Pflanzenwelt.

Die Freigabe einer Eisfläche erfolgt meist durch lokale Vereine (z. B. für Unterkärnten: www.evw.at). In der Regel wird aber nicht ein ganzer See freigegeben, sondern immer nur bestimmte, gekennzeichnete Bereiche, da die Eisdicke besonders im Uferbereich oder in der Nähe von Zuflüssen meist ungleichmäßig ist. Wer sich auf das glatte Parkett bewegt, sollte sich der damit verbundenen Gefahren aber bewusst sein! In der Regel soll das Eis eines stehenden Gewässers mindestens 8 cm dick sein, um es gefahrlos betreten zu können:

Gefrorene Flüsse bzw. Fließgewässer sind viel gefährlicher als stehende Gewässer, diese sollte man also generell nicht betreten.

Offiziell wird meist erst ab 10-15 cm freigegeben (Sicherheitspuffer). In Wien wird Natureis nie freigegeben, man muss also selbst abmessen. Radialrisse an der Eisunterseite = Warnsignal, tangentiale Risse an der Oberfläche = akute Gefahr ⚠️ Mehr dazu: https://t.co/pqZ4gLyBpj

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) January 6, 2026

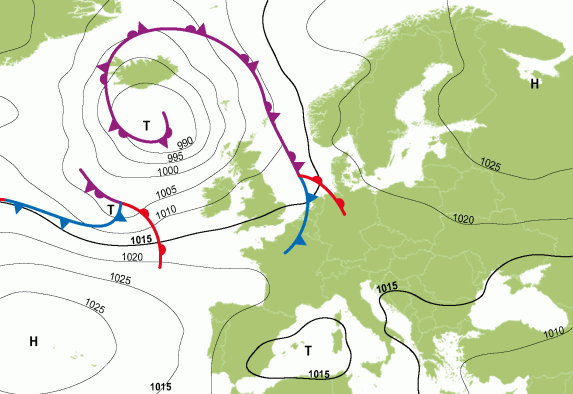

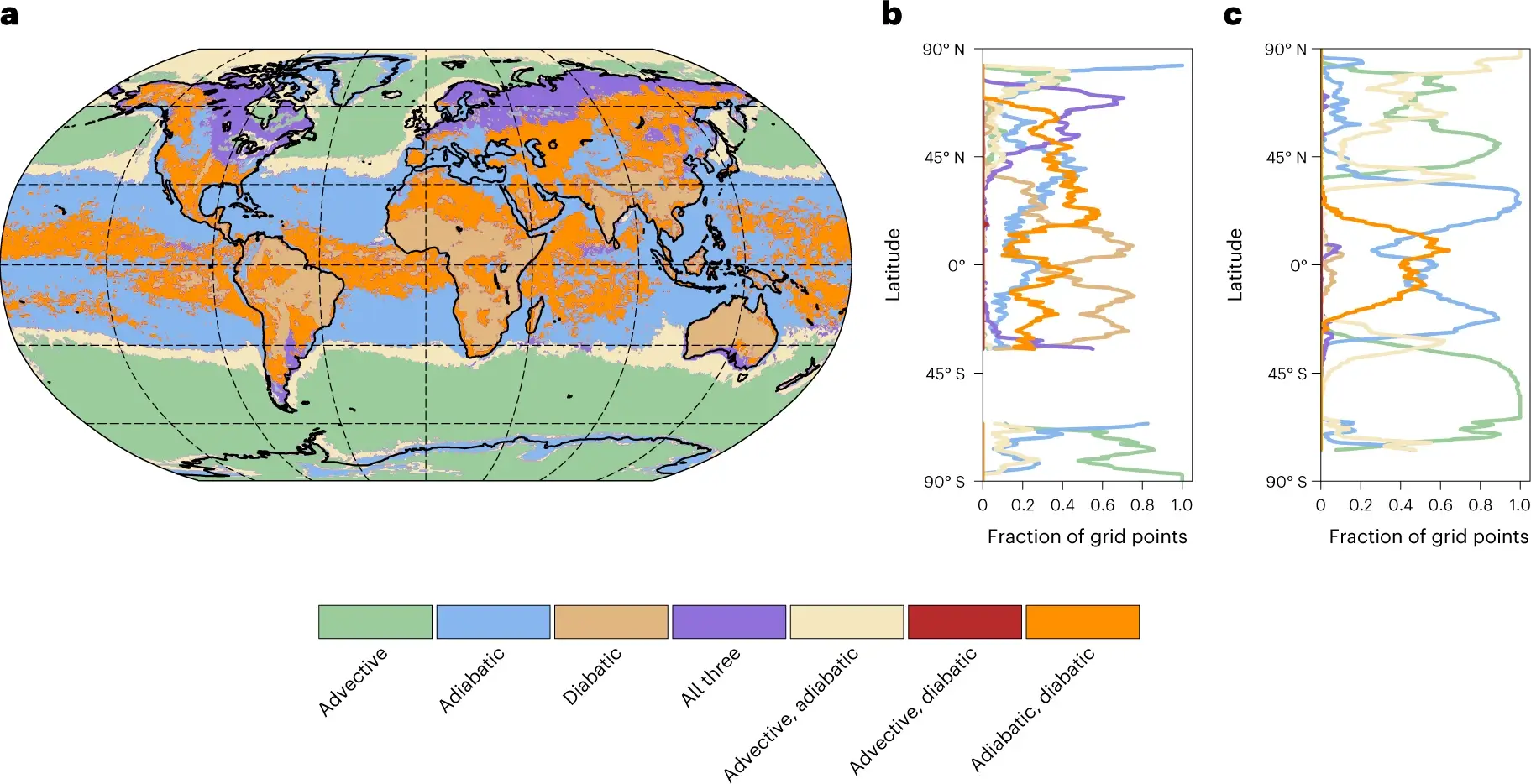

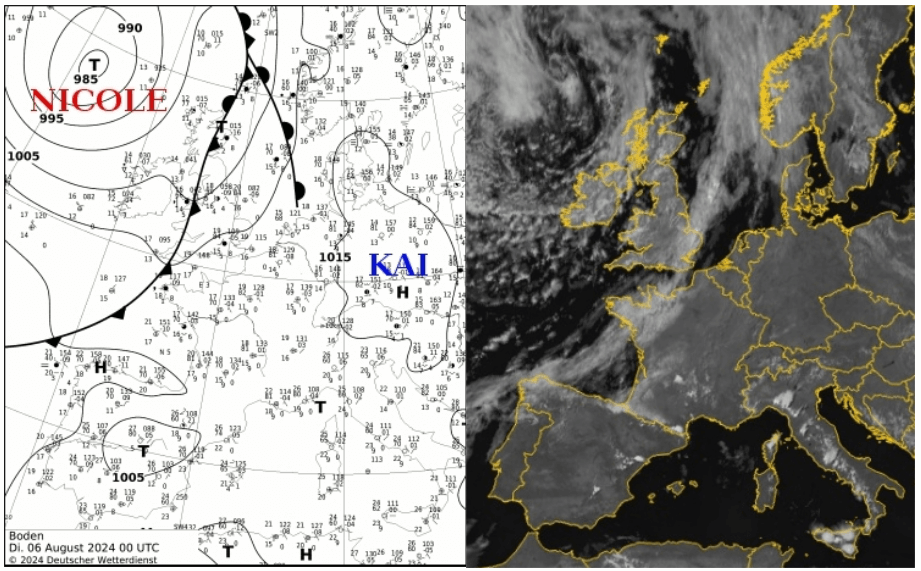

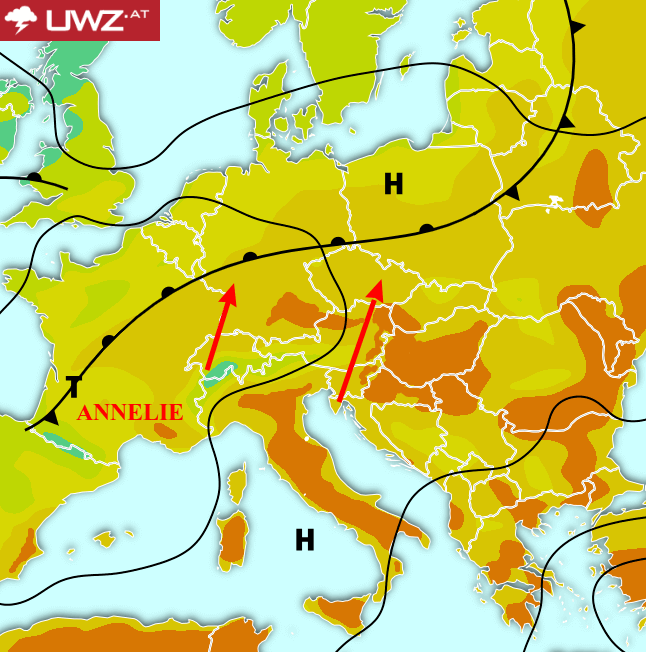

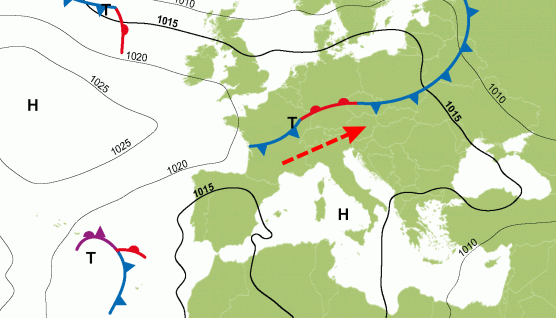

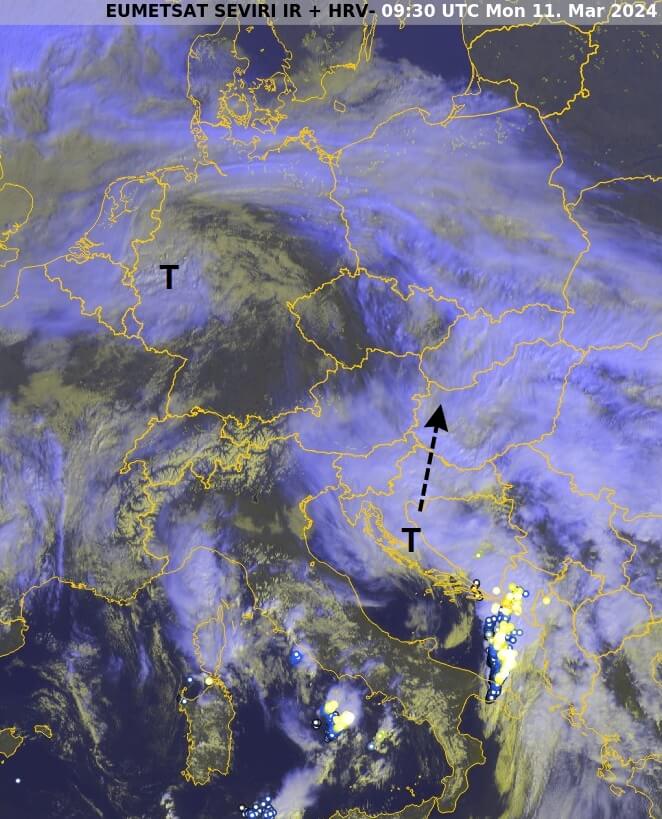

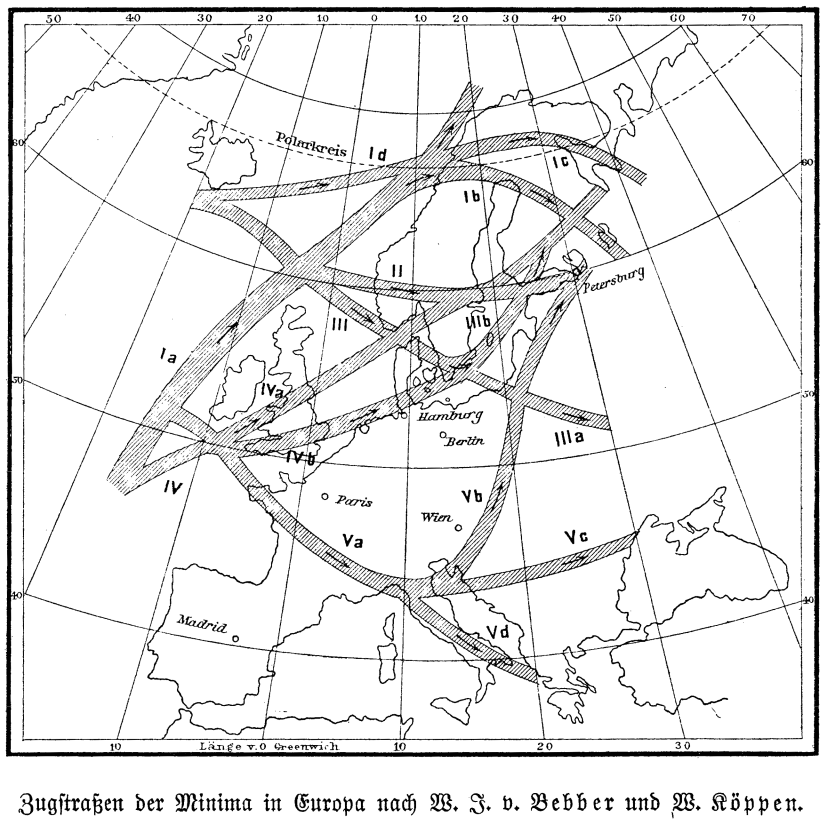

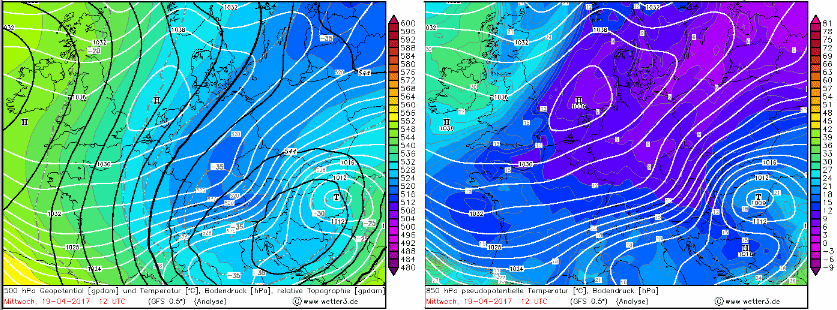

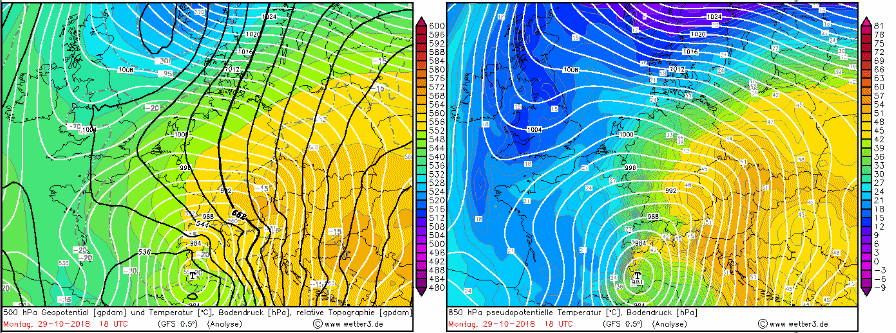

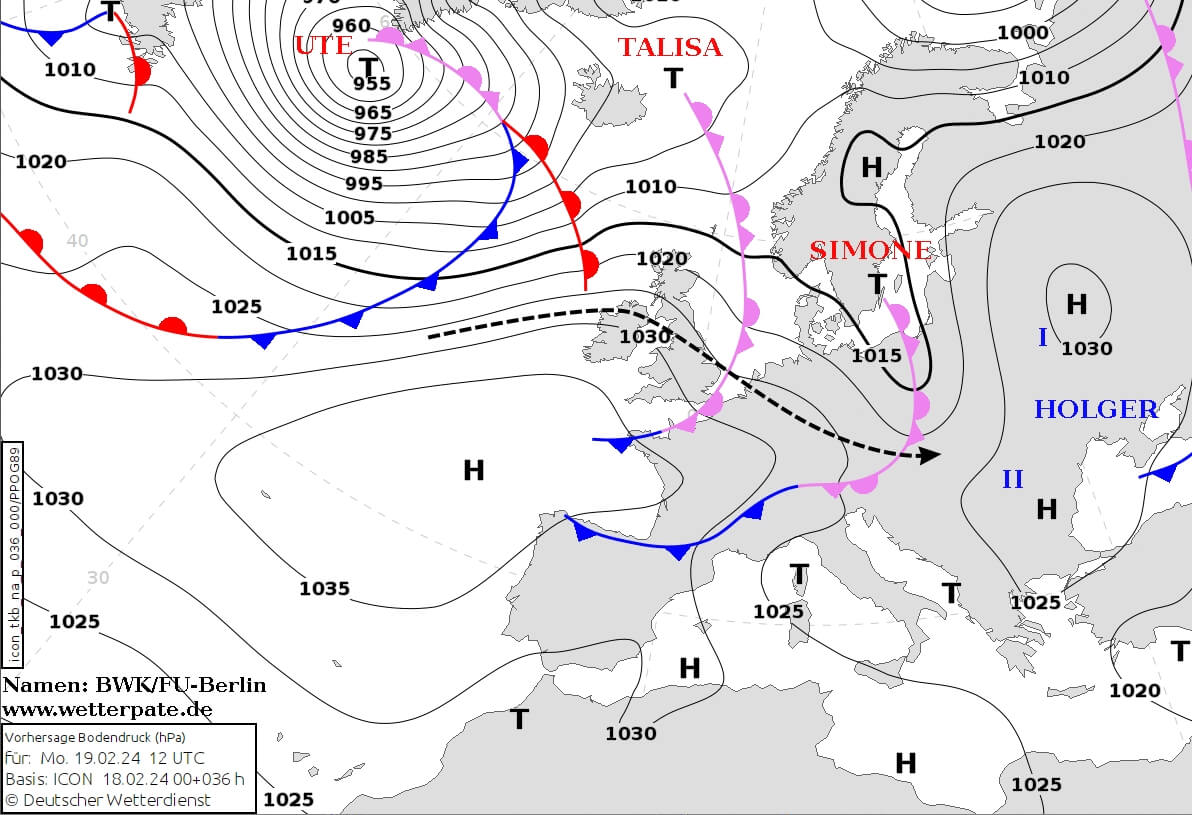

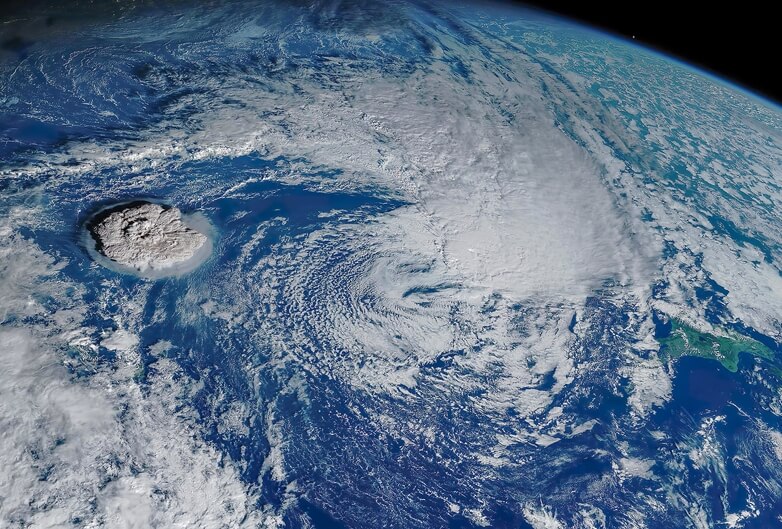

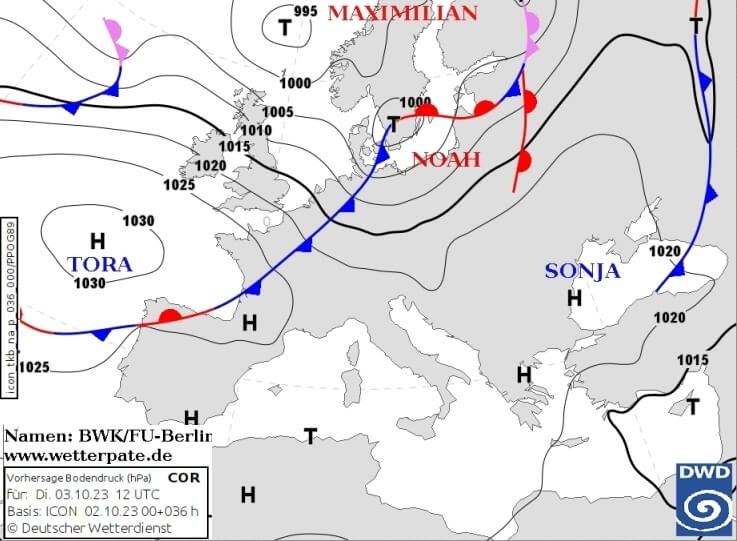

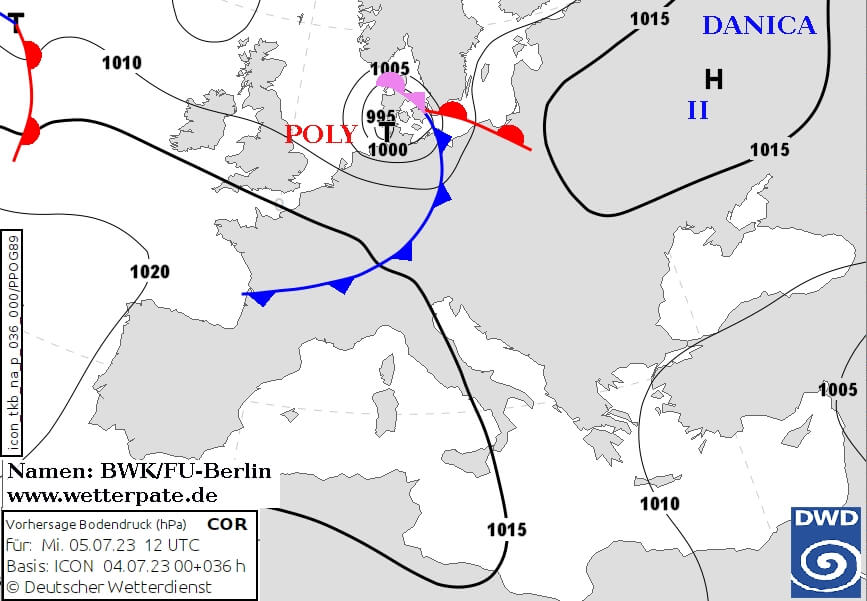

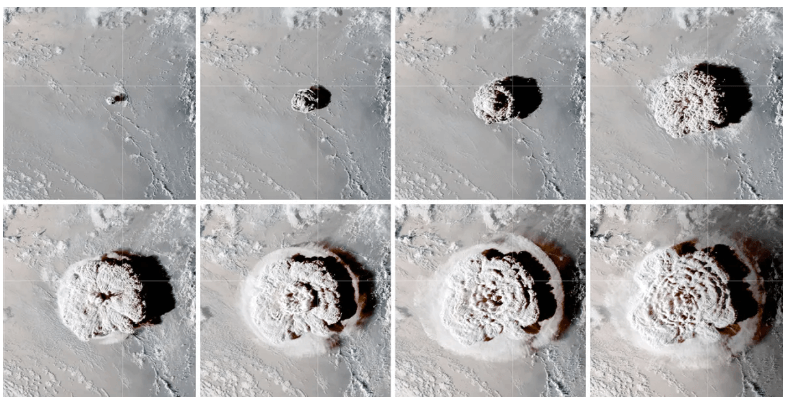

Tiefdruckgebiete entstehen überall auf der Erde, unterscheiden sich jedoch je nach geografischer Breite deutlich. Tropische Tiefdruckgebiete bilden sich über warmen Ozeanen und beziehen ihre Energie aus der freigesetzten Wärme feuchter Luft. Sie sind meist symmetrisch aufgebaut, besitzen keine Fronten und können sich zu Wirbelstürmen verstärken. Je nach Entstehungsort werden sie dann Taifun, Hurrikan oder Zyklon genannt.

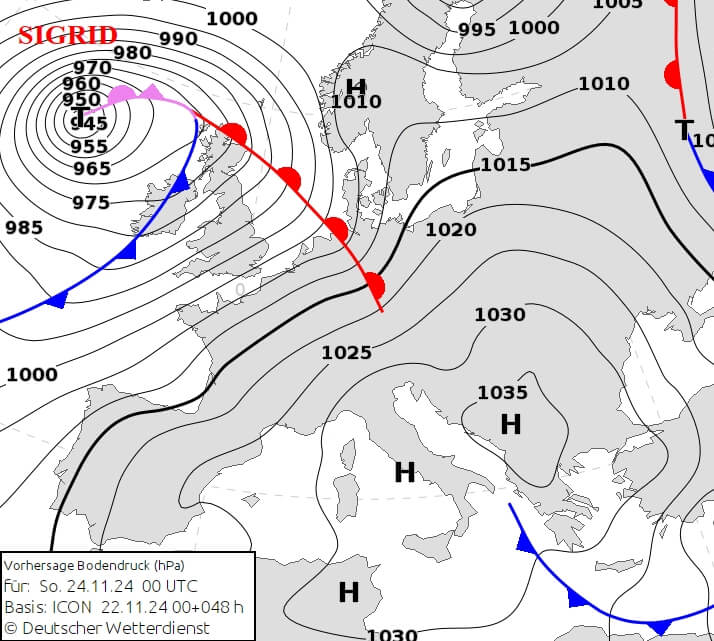

Tiefdruckgebiete der mittleren Breiten entstehen dagegen durch starke Temperaturgegensätze zwischen warmen und kalten Luftmassen. Sie können deutlich größer werden, besitzen Fronten und prägen mit wechselhaftem Wetter das Klima der mittleren Breiten. Sie können sich zu Sturmtiefs oder Orkantiefs verstärken.

Als Hurrikan wird ein tropischer Wirbelsturm bezeichnet, der im einminütigen Mittel eine Windgeschwindigkeit von mindestens 118 km/h aufweist und im Bereich des Atlantiks oder des Nordostpazifiks auftritt. Der Begriff Hurrikan leitet sich von Huracán ab, dem Maya-Gott des Windes, des Sturmes und des Feuers. In anderen Regionen der Erde ist der Hurrikan hingegen unter anderen Namen bekannt: So heißt das gleiche Phänomen in Ostasien und im Westpazifik Taifun, im Indischen und im Südpazifik Zyklon und in Australien und Indonesien manchmal auch Willy-Willy (inoffizielle Bezeichnung).

#Supertaifun #Surigae wird dieser Formulierung mehr als gerecht – ein Taifun der Superlative! Er ist ein Sturm der höchsten Kategorie 5 und reizt auch diese nach oben aus. Der intensivste je in einem April registrierte Taifun und einer der stärksten Stürme überhaupt! 1/3 (km) pic.twitter.com/5KVtXlP91Y

— MeteoNews (@MeteoNewsAG) April 18, 2021

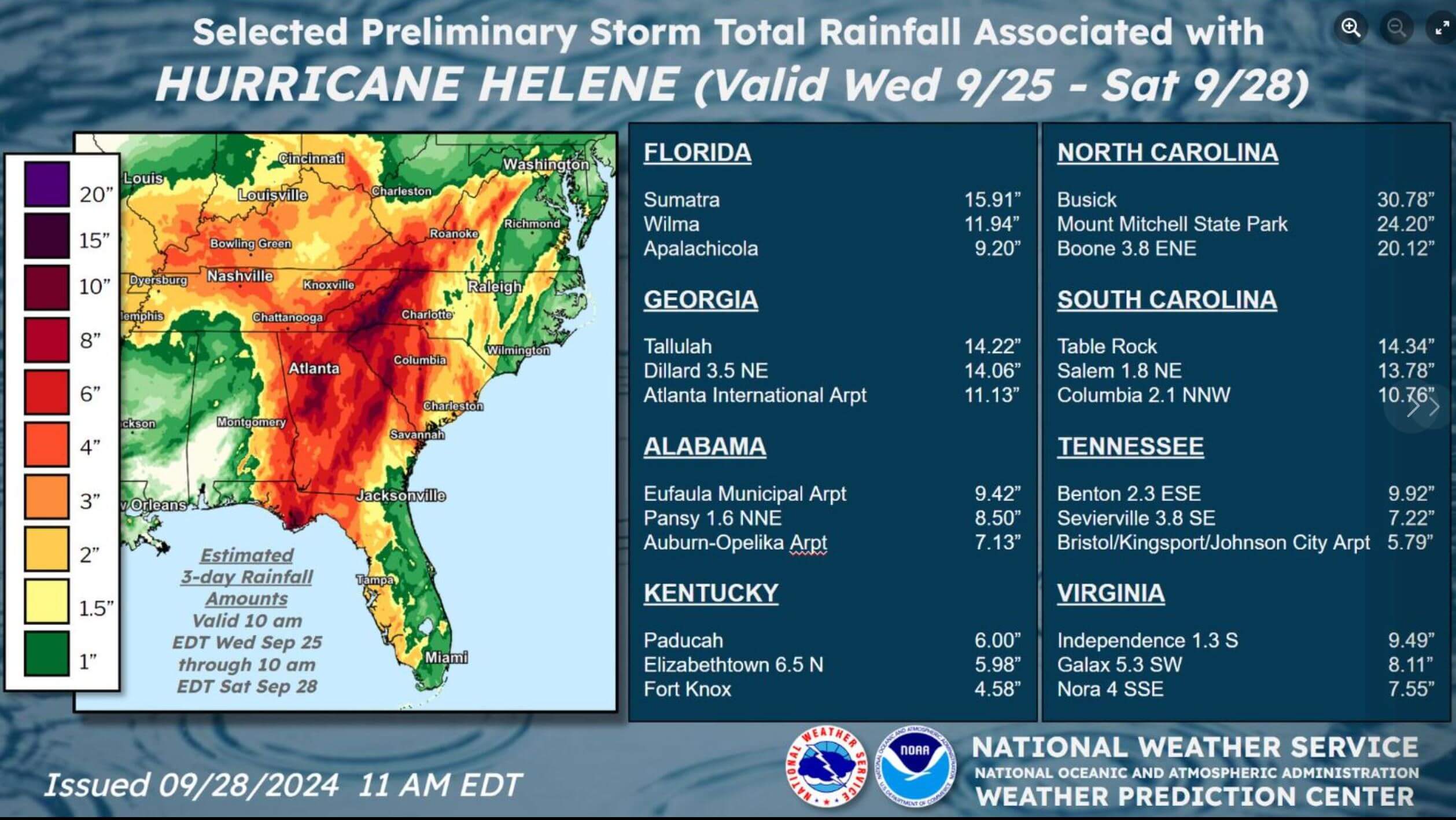

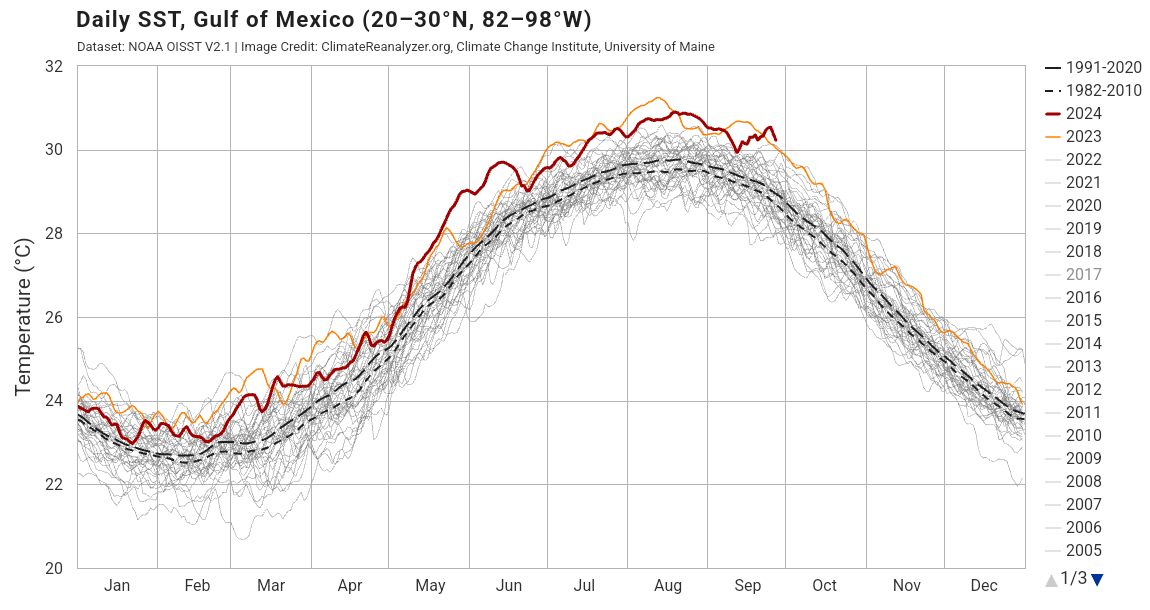

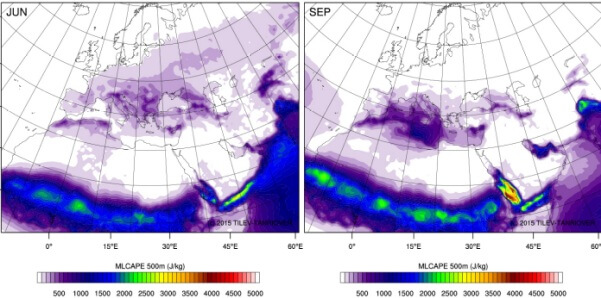

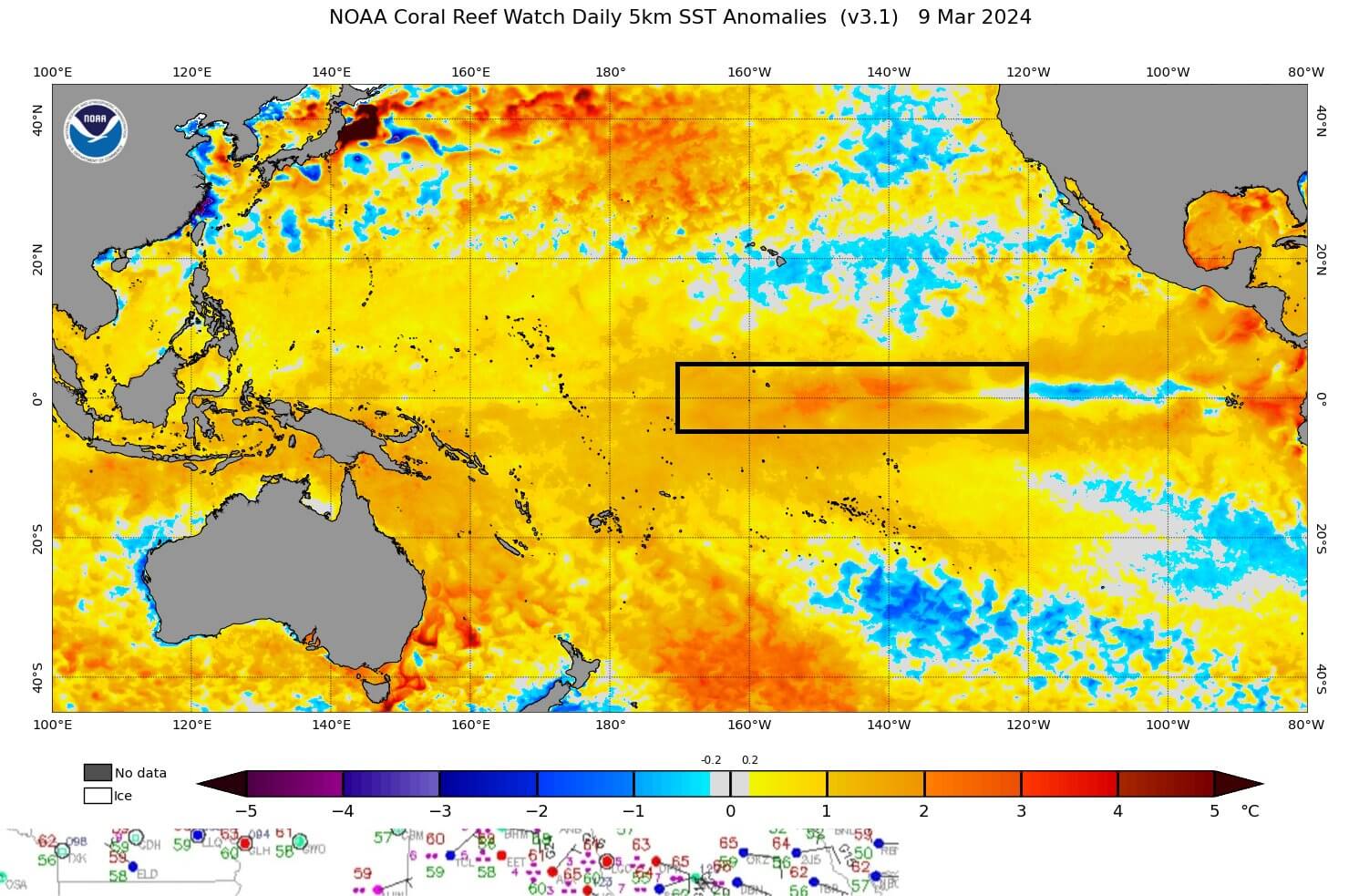

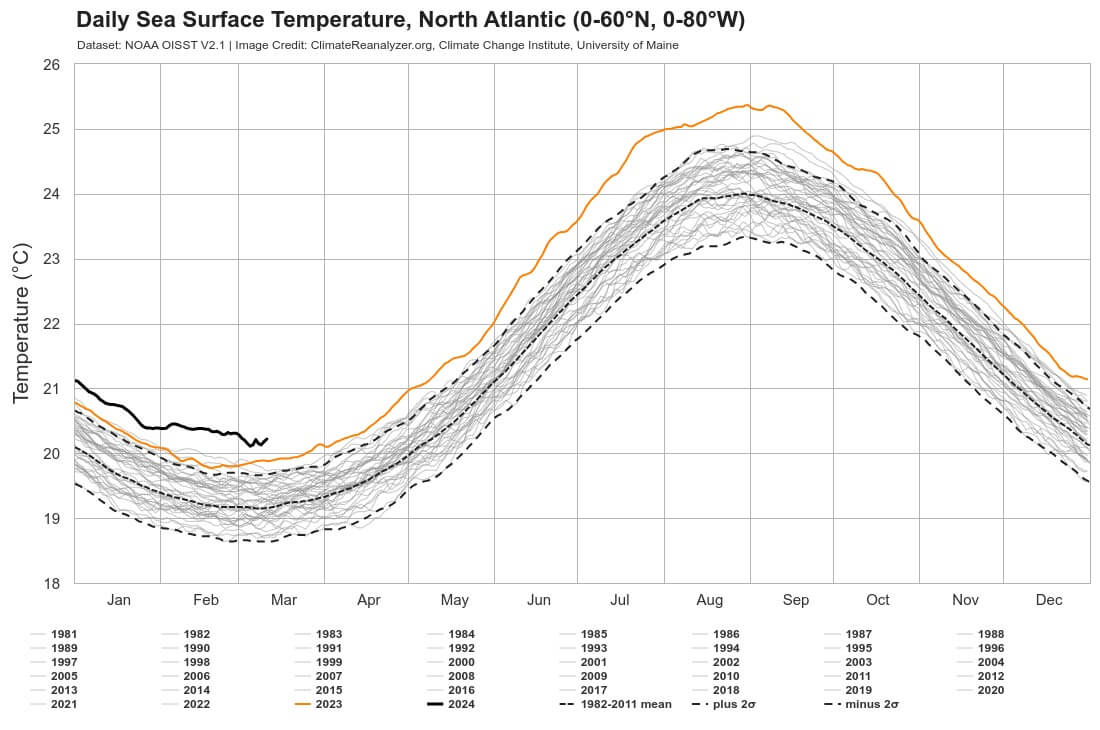

Tropische Wirbelstürme entstehen für gewöhnlich in der Passatwindzone über den Weltmeeren. Eine Grundvoraussetzung für deren Bildung sind hohe Wassertemperaturen (besonders effektiv ab etwa 26 Grad), da dann große Wassermengen verdunsten, die dem thermodynamischen System bei seiner Entwicklung enorme Energiemengen bereitstellen. Entsprechend treten die meisten tropischen Wirbelstürme in den Sommer- und Herbstmonaten der jeweiligen Regionen auf.

Taifun #Surigae ist der bislang stärkste Sturm der noch jungen Pazifischen Taifunsaison 2021. Wie stark er die Philippinische Ostküste beeinflusst ist noch unklar. https://t.co/NQRL6AEdCn

— Deutsches Unwetterradar (@UWR_de) April 16, 2021

Mit einem Durchmesser von einigen hundert Kilometern und einer Lebensdauer von mehreren Tagen gehören tropische Wirbelstürme zu den größten und langlebigsten meteorologischen Erscheinungen. Sie sind gekennzeichnet durch großflächige organisierte Konvektion und weisen eine geschlossene zyklonale Bodenwindzirkulation auf. Darüber hinaus kommt es bei entsprechender Intensität zur Ausbildung eines wolkenarmen Auges im Zentrum des Sturms, wo der Luftdruck im Extremfall unter 900 hPa sinkt. Am Rande des Auges treten die höchsten Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 300 km/h auf. Neben dem starken Wind sind vor allem sintflutartige Regenfälle sowie Sturmfluten die größte Gefahr.

#HurricaneDorian’s forward speed has been listed as either 1mph or stationary for each hourly update by the National #Hurricane Center since 3am EDT on September 2. In the past 28 hours, the storm has moved about 30 miles. pic.twitter.com/MUYfuXUps4

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 3, 2019

Es gibt unterschiedliche Skalen für die Klassifizierung der Windstärken von tropischen Wirbelstürmen. Im Atlantik erfolgt dies mittels der sogenannten Saffir-Simpson-Skala, die in fünf Kategorien unterteilt ist. Nicht verwechseln darf man allerdings einen Hurrikan bzw. Taifun mit einem Tornado! Dieser entsteht auf völlig unterschiedliche Art und Weise im Bereich von Superzellengewittern und weist somit entsprechend andere Eigenschaften auf. Allein seine horizontale Ausdehnung ist um etwa das Tausendfache geringer.

And here it is with the strongest storm in each region since 1979, based on the homogenised satellite data from Velden et al. 2017. pic.twitter.com/7qMv9tkSPr

— Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) September 2, 2019

Vor etwa 18 Stunden ist das Auge von Hurrikan Dorian auf den Osten von Gran Bahama getroffen und hat sich dann nahezu ortsfest über der Insel positioniert (worst case). https://t.co/HCXUdiaBDi

— uwz.at (@uwz_at) September 2, 2019

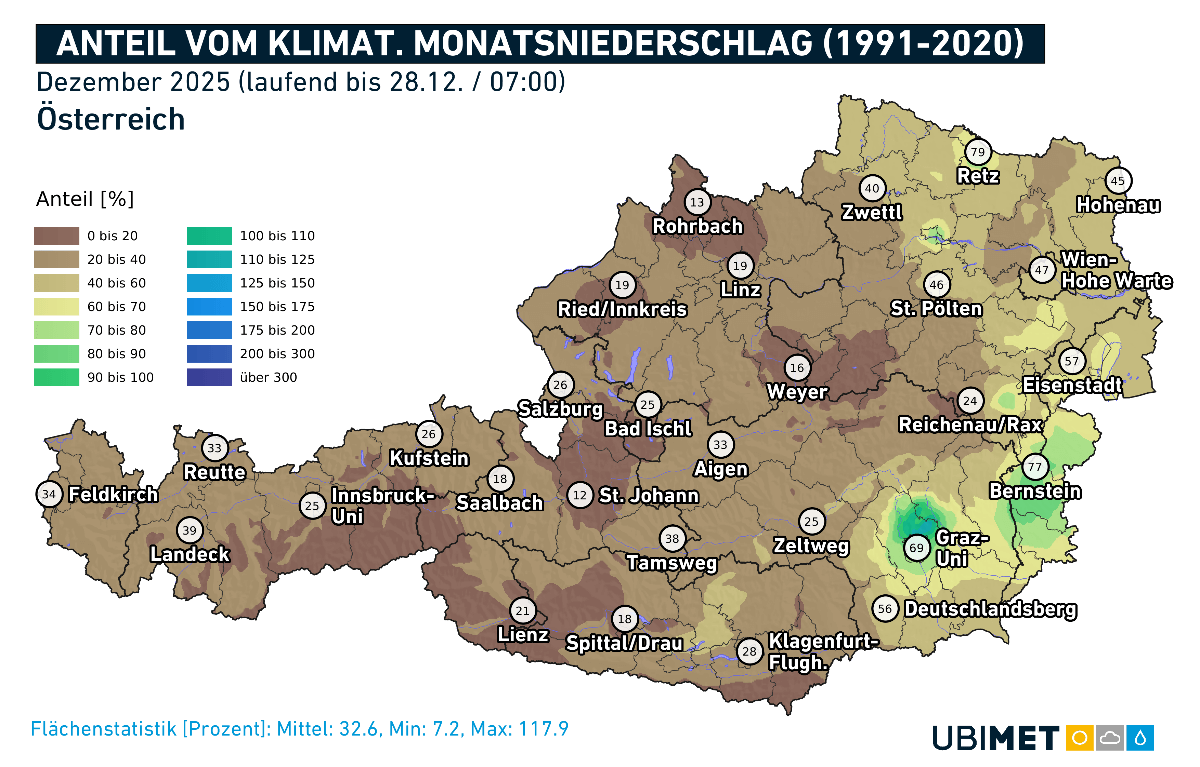

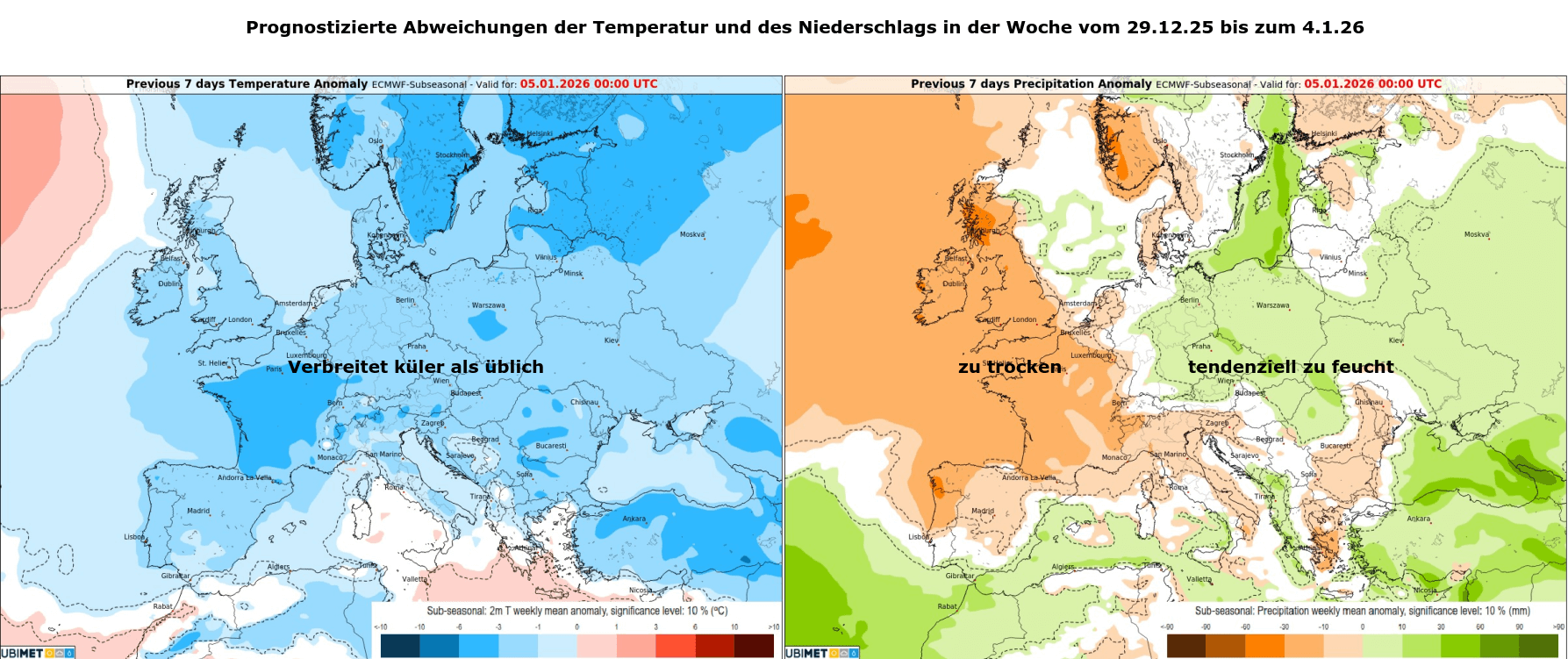

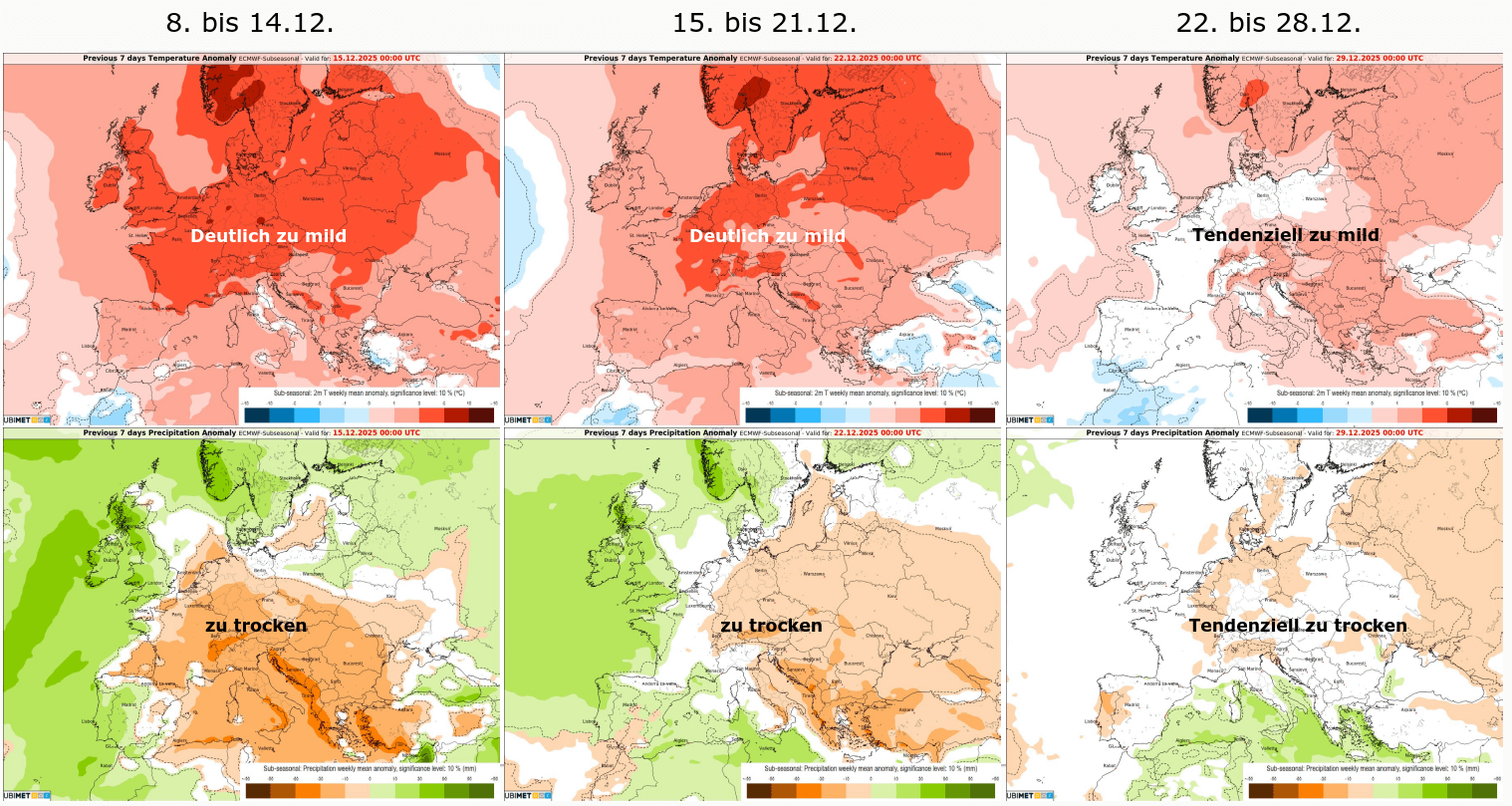

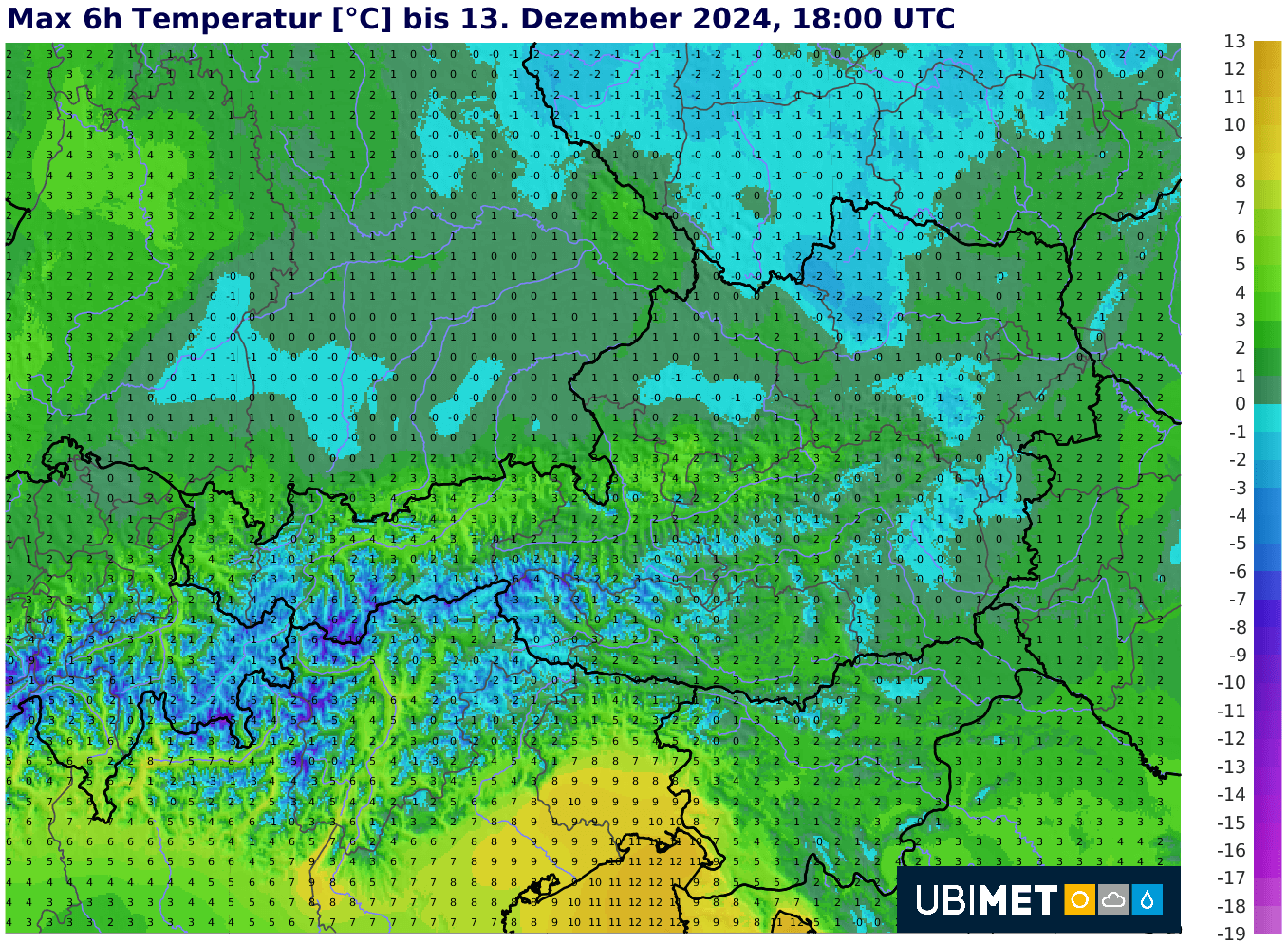

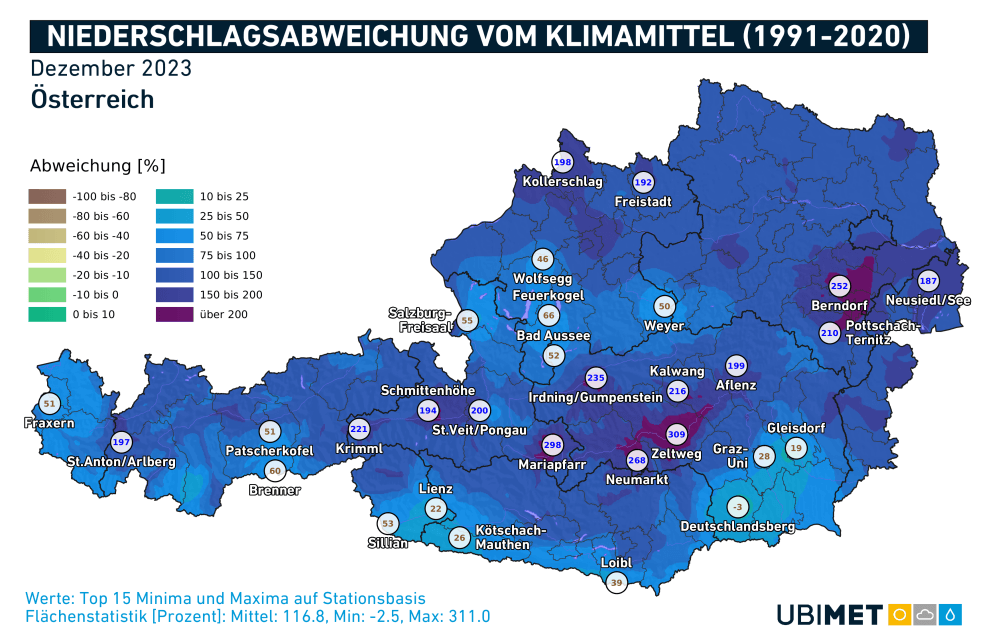

Im Flächenmittel gab es im Dezember in Österreich bislang nur 35 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge, was dem trockensten Dezember seit 2016 entspricht. Besonders trocken war es in den Alpen, wo die vorläufige Niederschlagsbilanz mancherorts bei minus 80 Prozent liegt und entsprechend akuter Schneemangel herrscht.

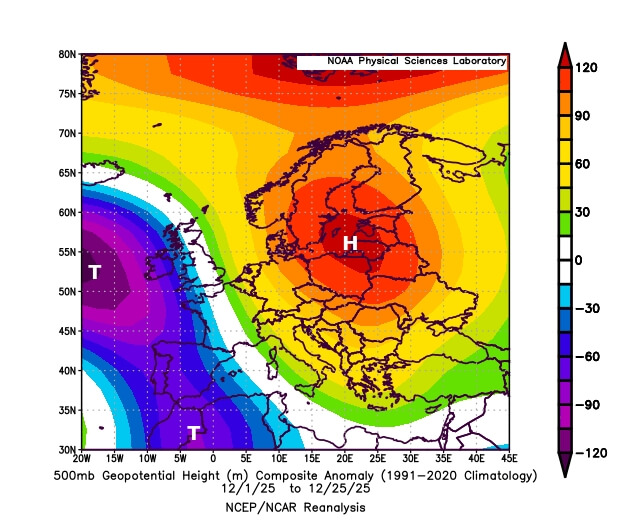

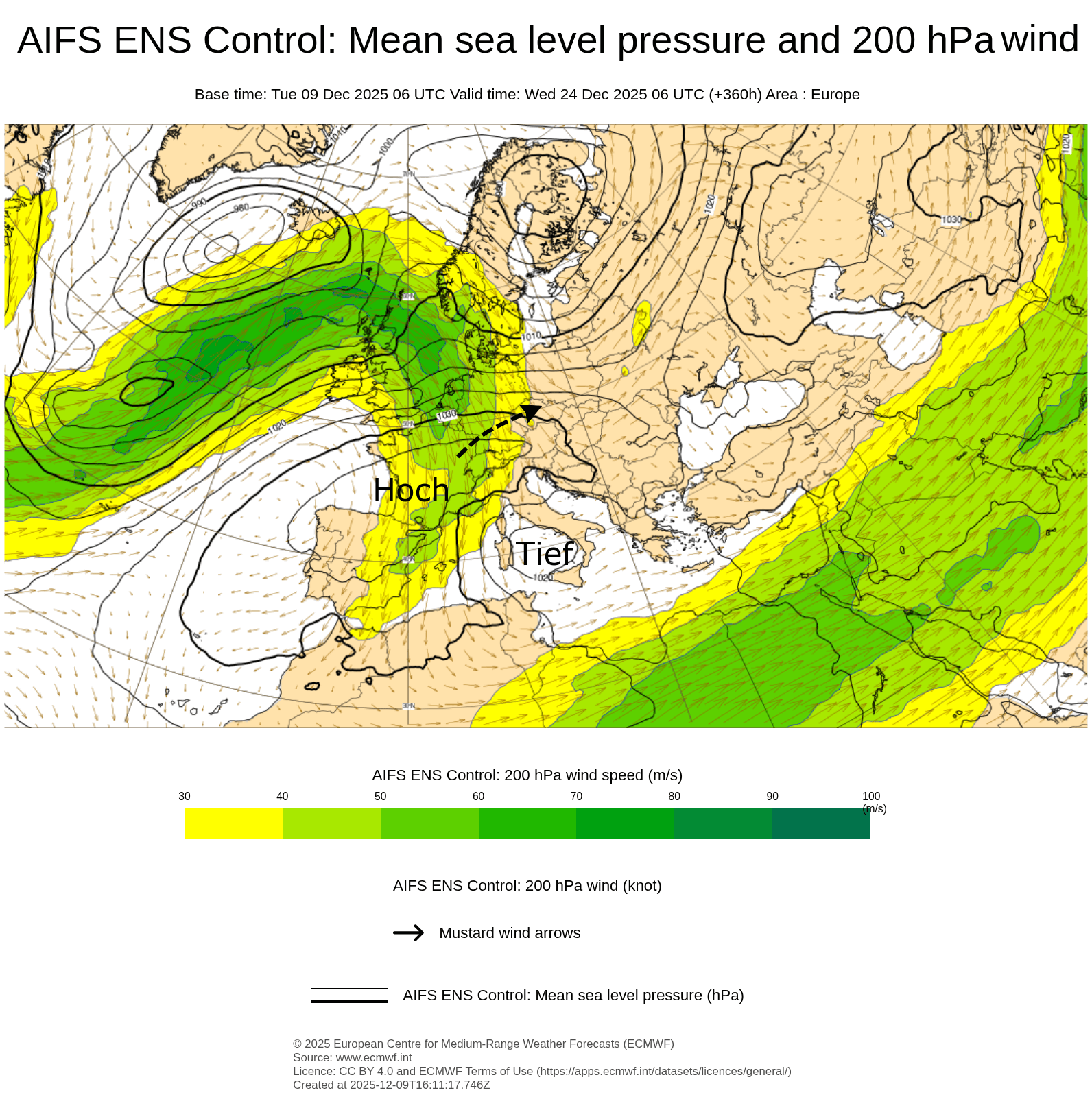

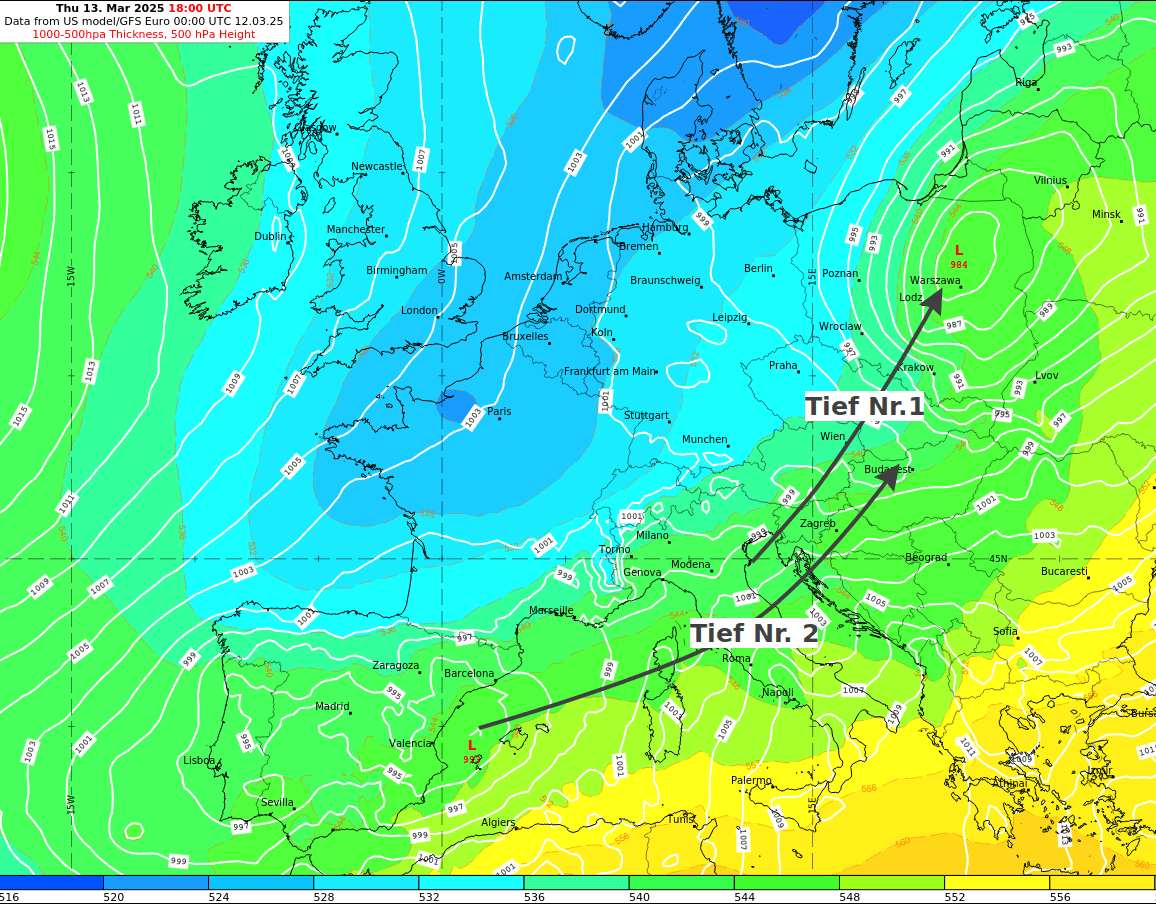

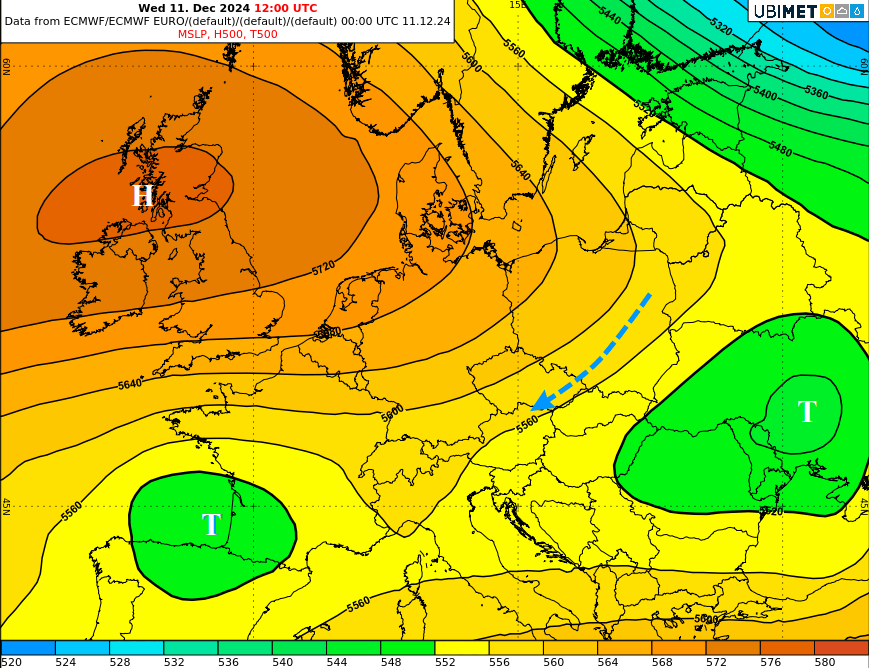

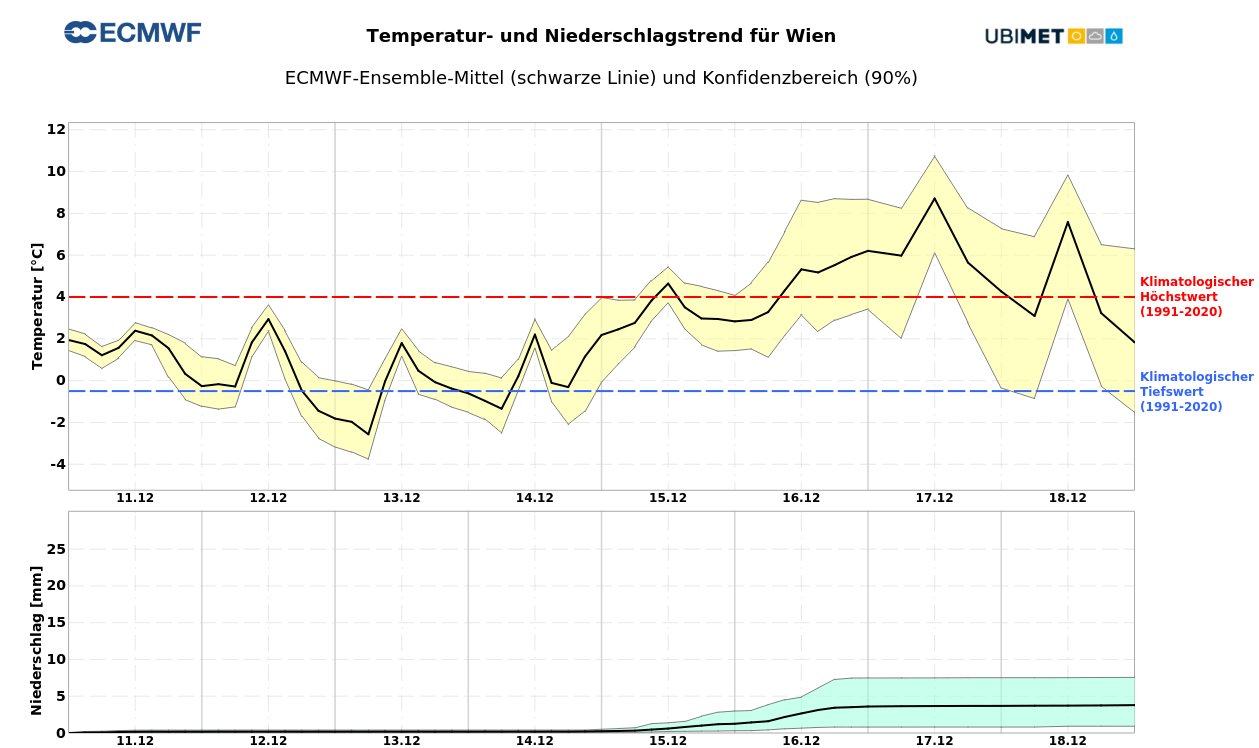

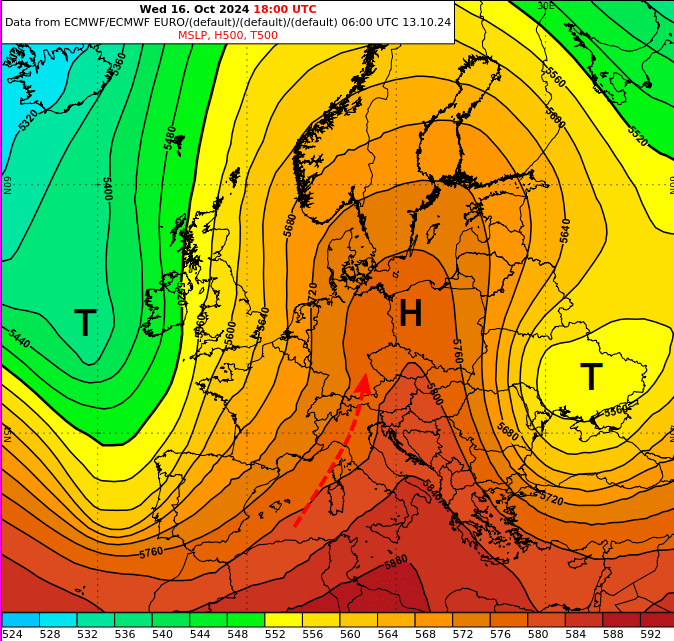

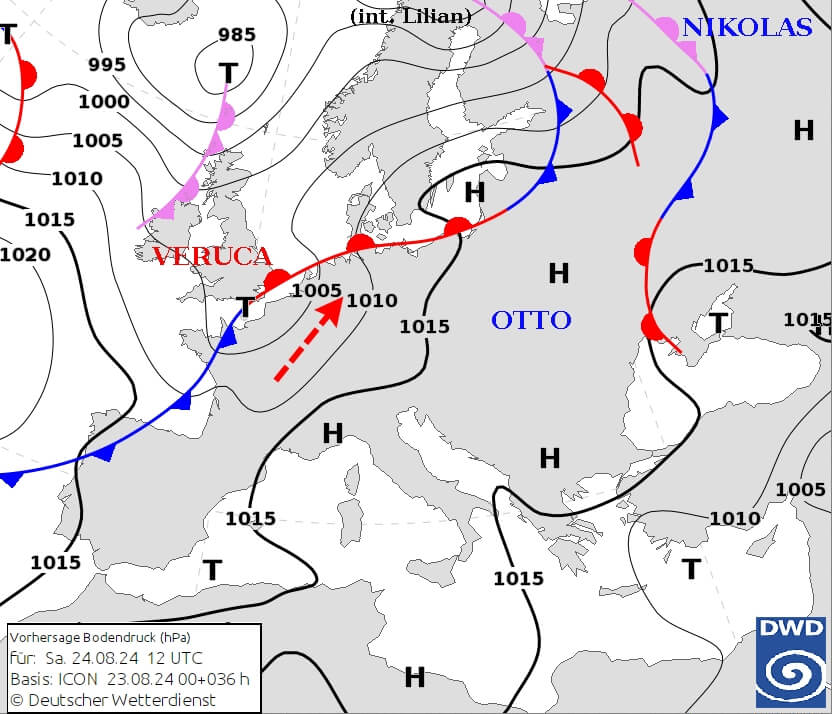

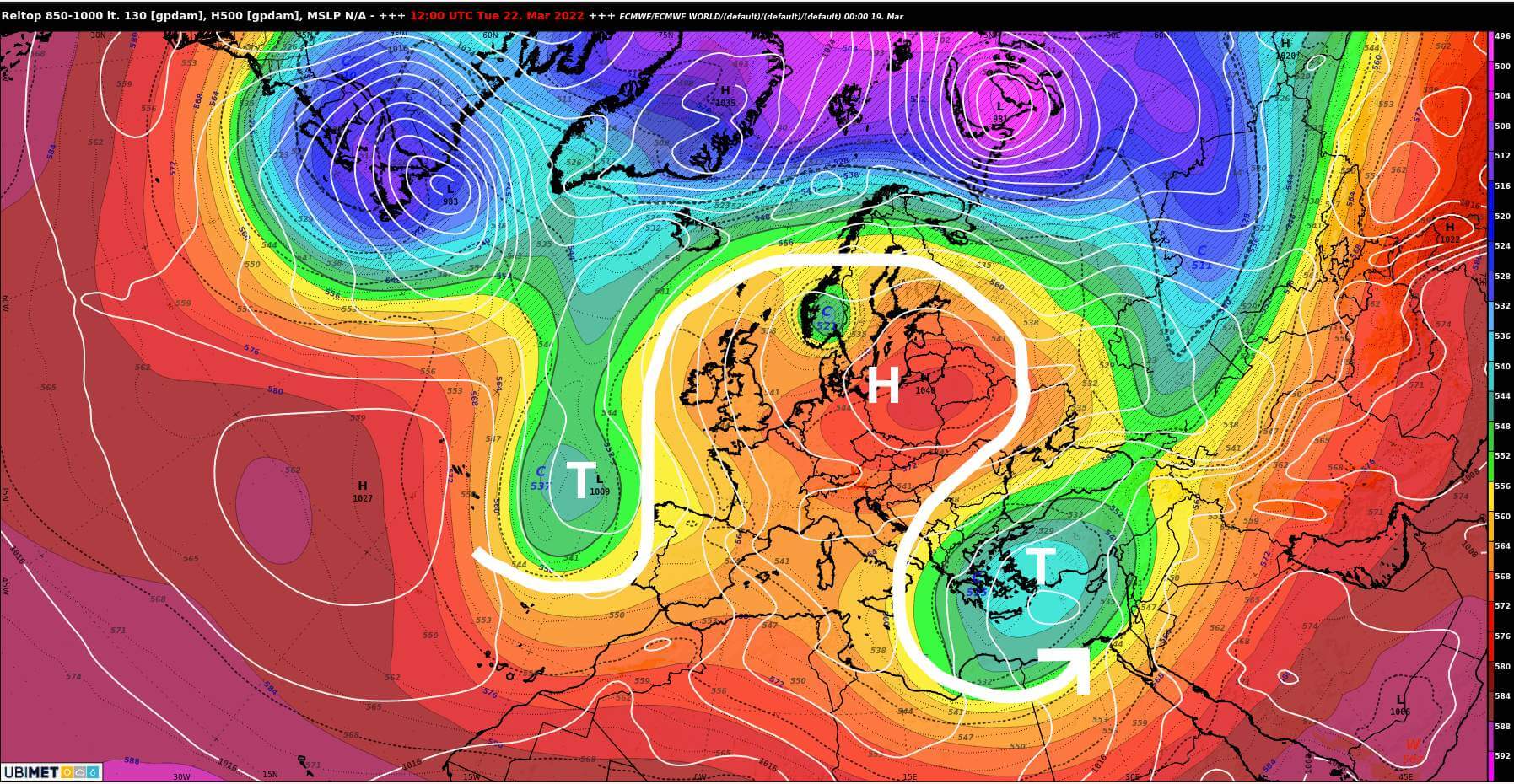

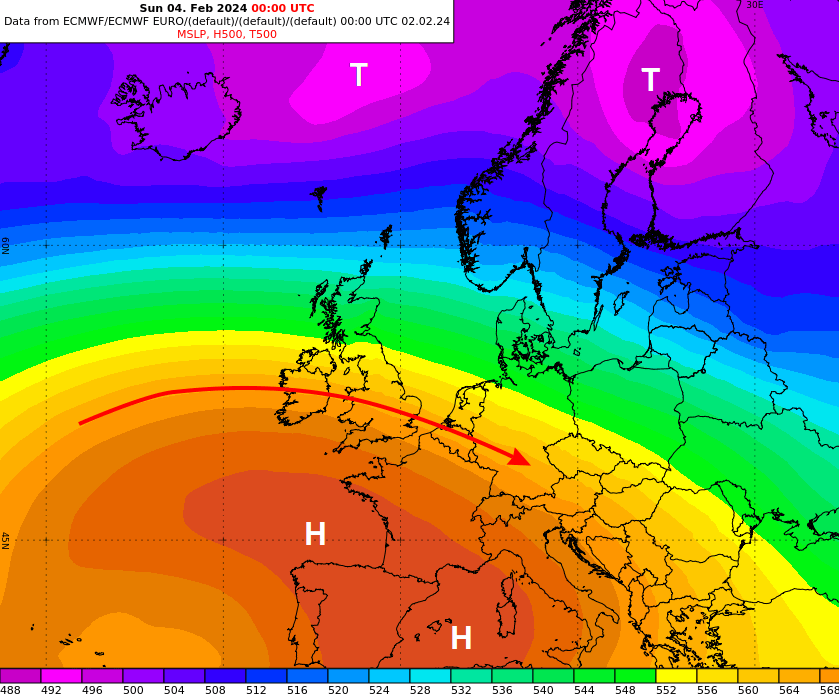

Das Jahresende bringt nur regional eine leichte Linderung der Trockenheit: Das blockierende Hoch über Nordeuropa verlagert sein Zentrum etwas weiter nach Westen zum Nordatlantik. Im Nordosten Österreichs machen sich Tiefausläufer aus Nordeuropa bemerkbar, im Westen überwiegt weiterhin der Hochdruckeinfluss. Nach dem Jahreswechsel verstärkt sich in Mitteleuropa generell der Tiefdruckeinfluss, wodurch auch im Westen die Chancen auf Niederschlag zunehmen.

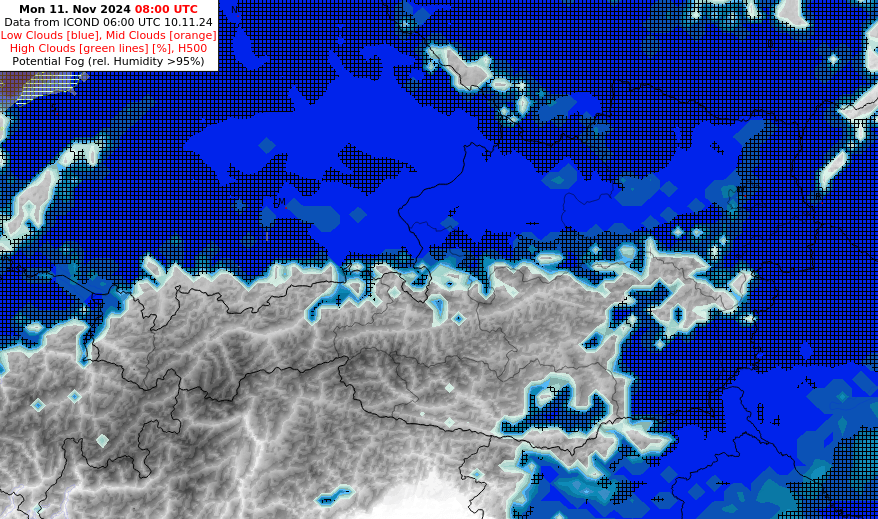

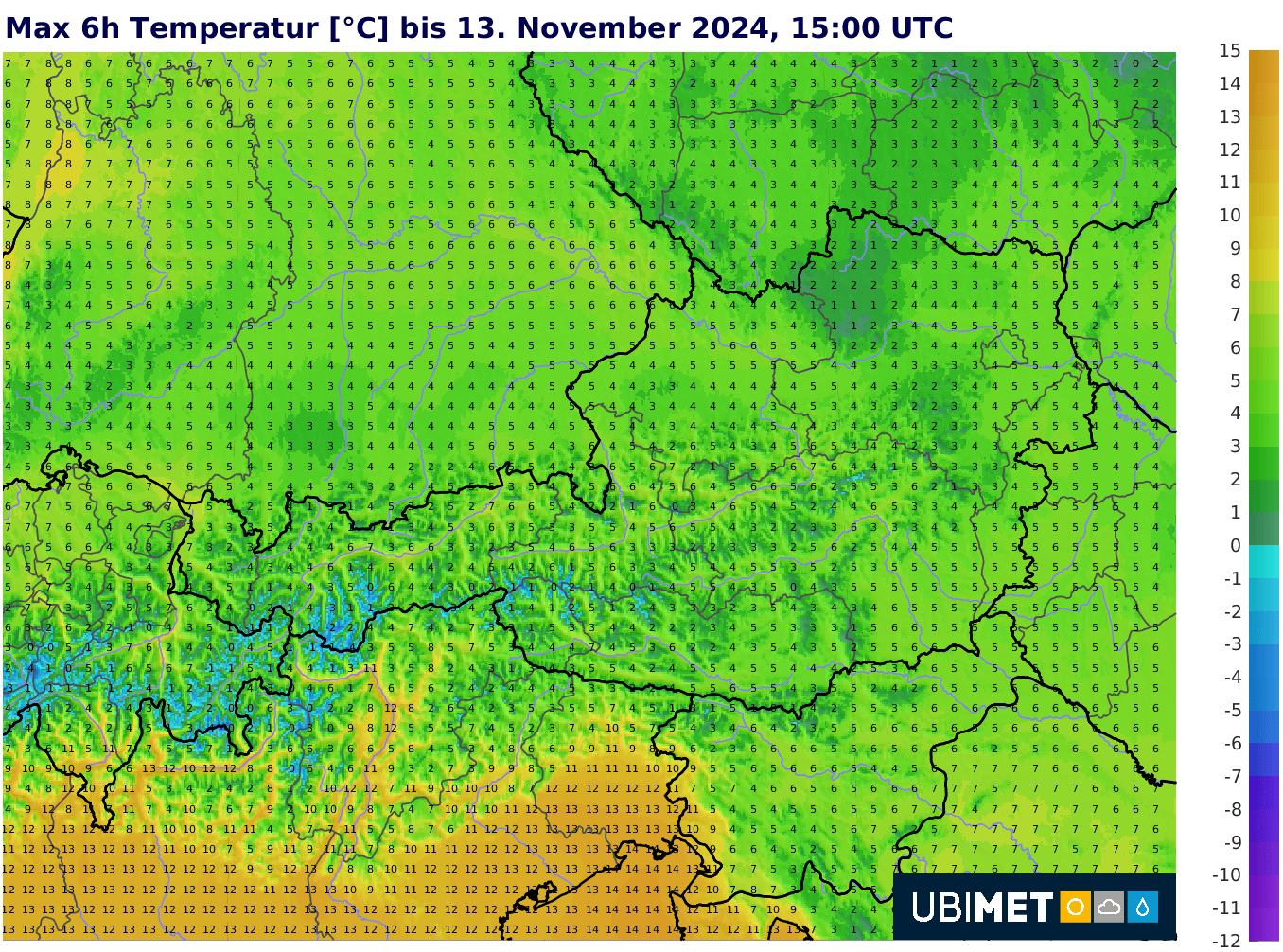

Am Montag liegt Österreich unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets namens „Jasmin“. Vom Bodensee bis nach Oberösterreich und in Unterkärnten hält sich teils zäher Nebel, sonst scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen erreichen 0 bis +9 Grad mit den höchsten Werten im westlichen und südlichen Bergland.

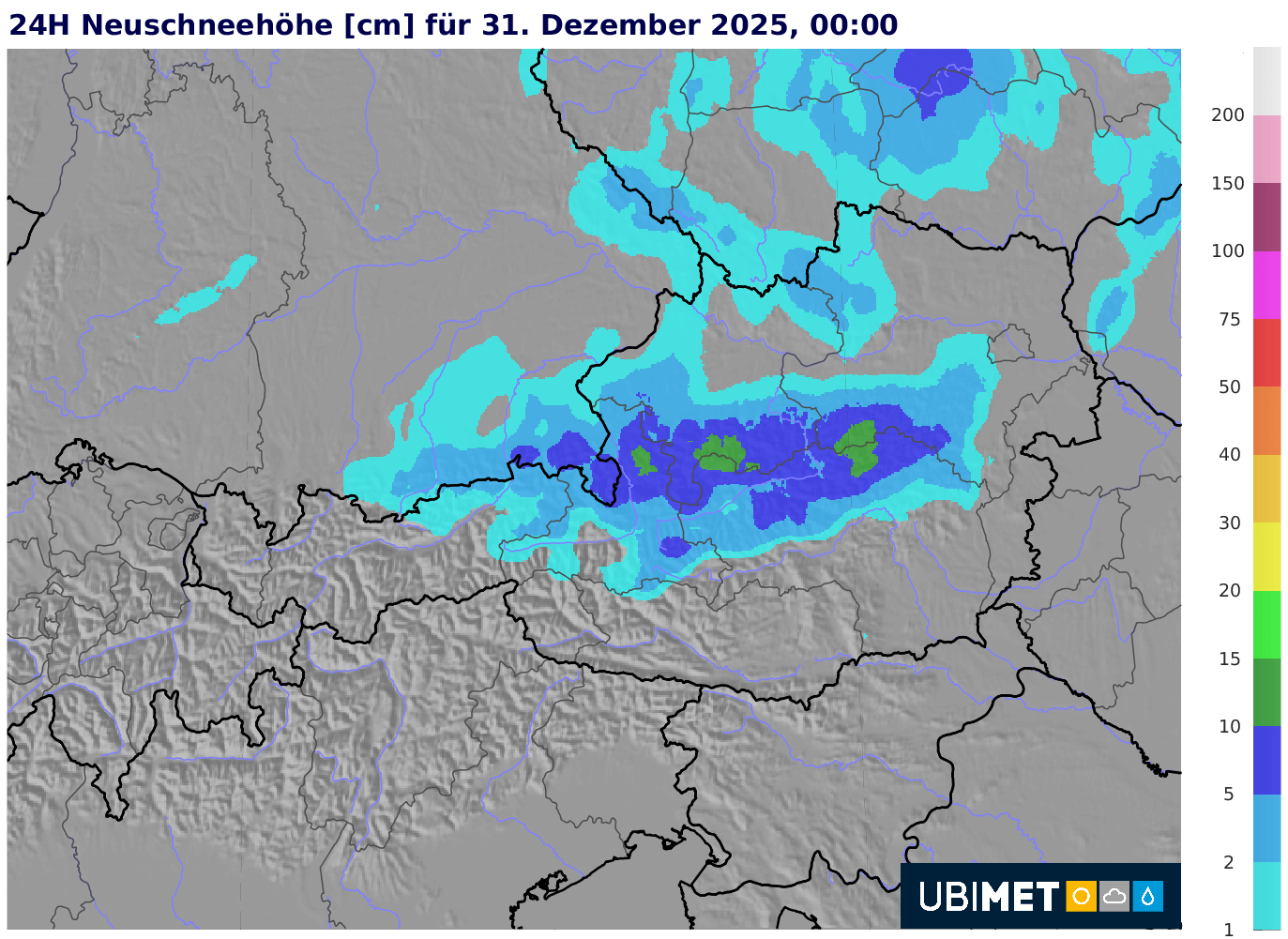

Am Dienstag lässt der Hochdruckeinfluss nach und der Nordosten des Landes wird von einem Tiefausläufer namens „Roman“ gestreift. Im Süden und am Alpenhauptkamm scheint anfangs noch häufig die Sonne, sonst dominieren die Wolken und vom Tiroler Unterland bis ins Burgenland ziehen ein paar Schneeschauer durch. Tagsüber lockert es auch im Nordosten wieder auf, während der Schneefall in den östlichen Nordalpen vorübergehend etwas stärker wird: Vom Tennengau bis ins Mariazellerland kommen 5 bis 10 cm Schnee zusammen. Im Osten weht kräftiger, im Süden föhniger Nordwestwind. Von Nord nach Süd werden -2 bis +5 Grad erreicht.

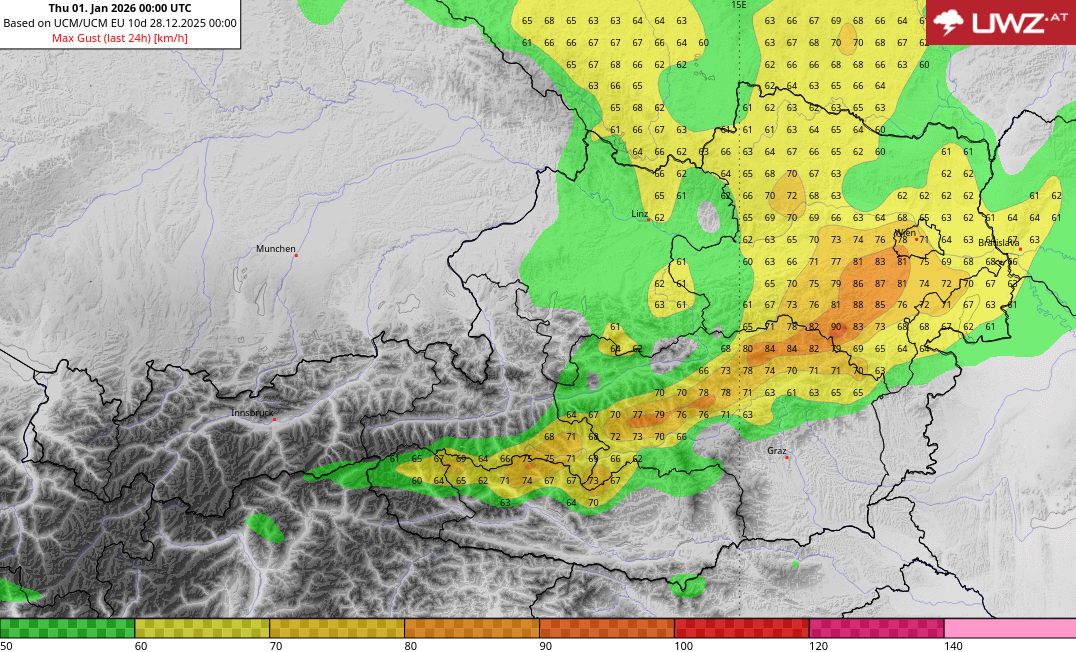

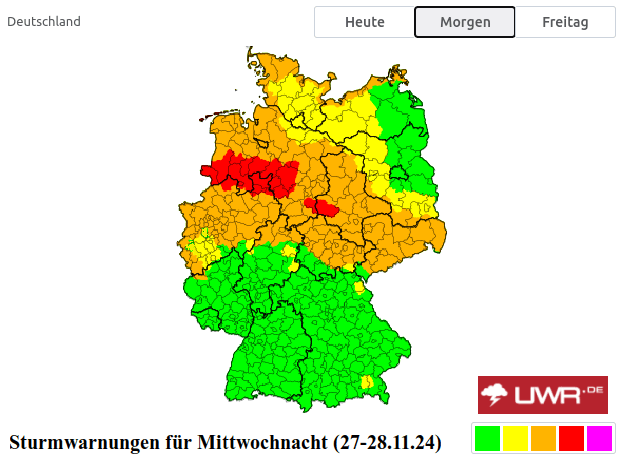

Der Mittwoch, Silvester, beginnt meist trocken und vor allem im Westen und Süden sonnig aufgelockert. Im Norden werden die Wolken jedoch dichter und tagsüber setzt vom Mühl- bis ins Weinviertel leichter Schneefall ein, welcher sich am Nachmittag auf den gesamten Norden und Osten ausbreitet. Im Süden und Westen bleibt es trocken. Der Wind legt weiter zu und weht im Norden und Osten zeitweise stürmisch aus West. Die Höchstwerte zwischen -3 und +4 Grad.

Die Silvesternacht verläuft von Vorarlberg über Kärnten bis in die Südweststeiermark häufig klar, sonst überwiegen die Wolken und im östlichen Berg- und Hügelland schneit es noch zeitweise leicht. Der Wind lässt etwas nach.

Der Donnerstag, Neujahr, startet im Nordosten mit Restwolken und vereinzelt fallen im Bergland noch ein paar Schneeflocken. Am Vormittag trocknet es rasch ab und die Wolken lockern auf, nachfolgend scheint bei einigen Schleierwolken landesweit zumindest zeitweise die Sonne. Der Wind weht mäßig, anfangs auch noch lebhaft aus westlichen bis südlichen Richtungen. Maximal werden -2 bis +5 Grad erreicht.

Am Freitag scheint vor allem im Süden und Südosten häufig die Sonne, während sich sonst die Wolken verdichten und im Norden im Tagesverlauf zeitweise etwas Schnee oder Schneeregen fällt. Die Prognose für das kommende Wochenende ist noch sehr unsicher: Mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss überwiegen meist die Wolken und besonders am Sonntag sind regional Regen und Schneefall möglich.

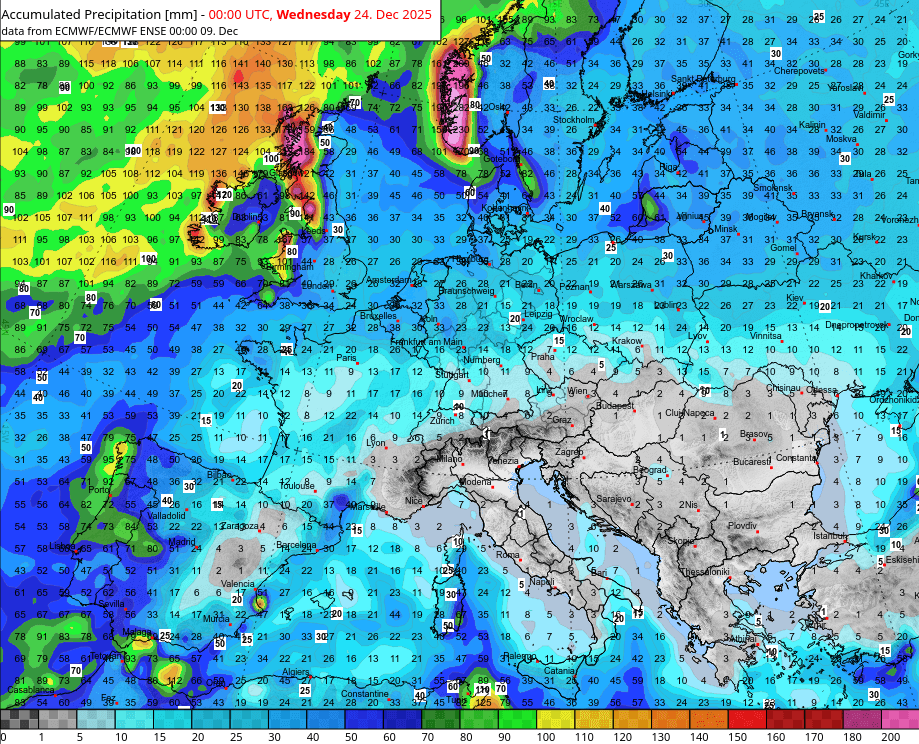

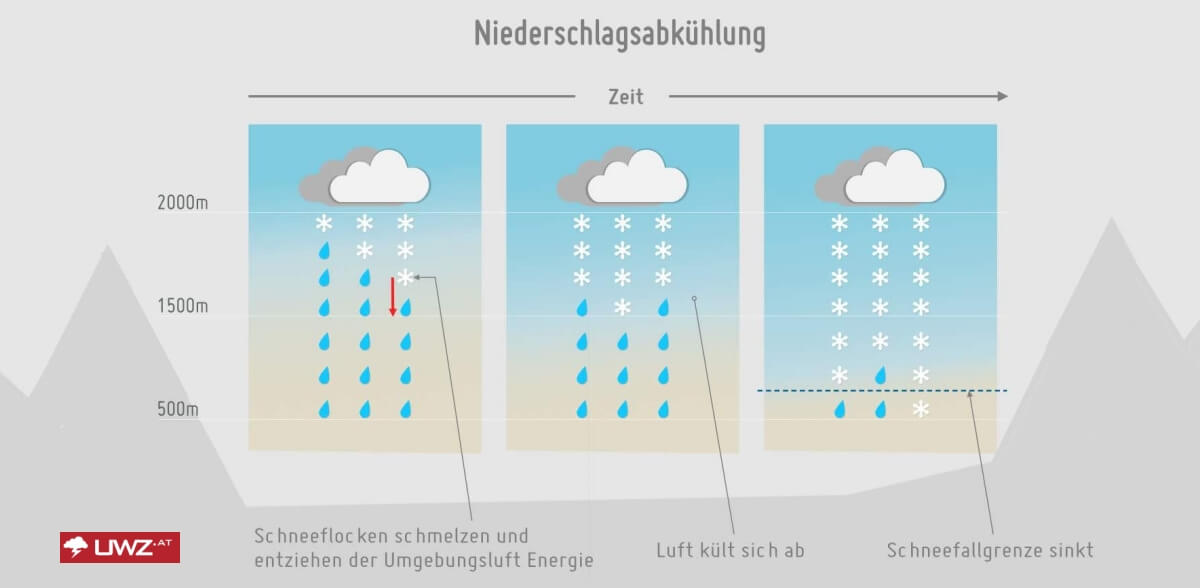

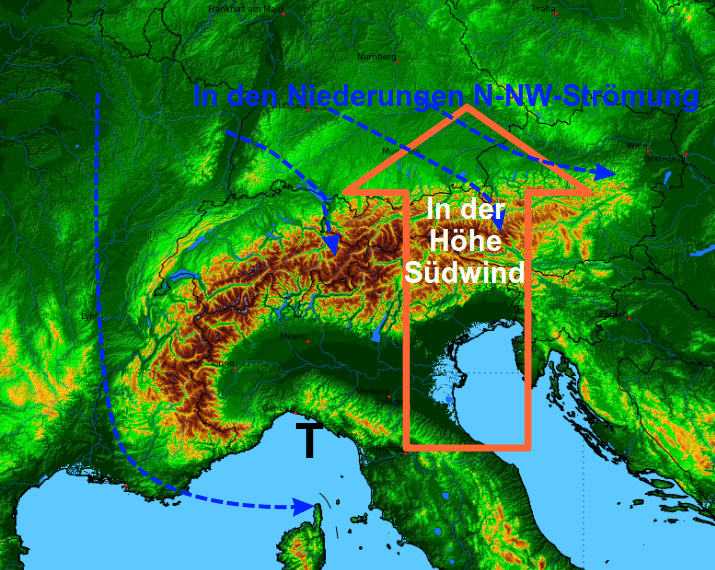

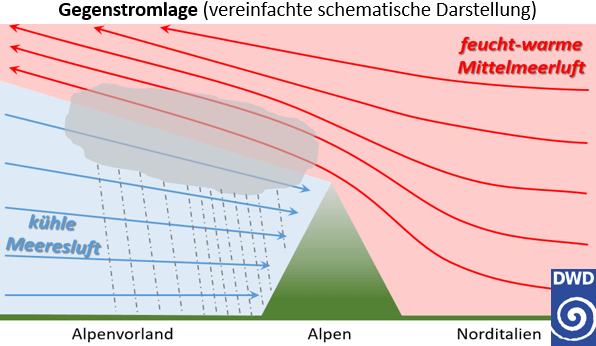

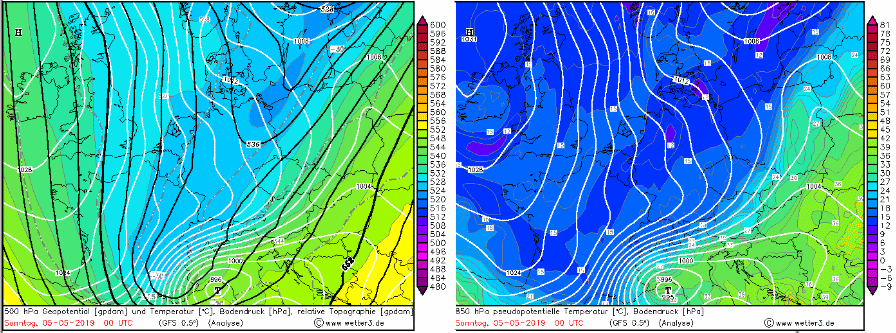

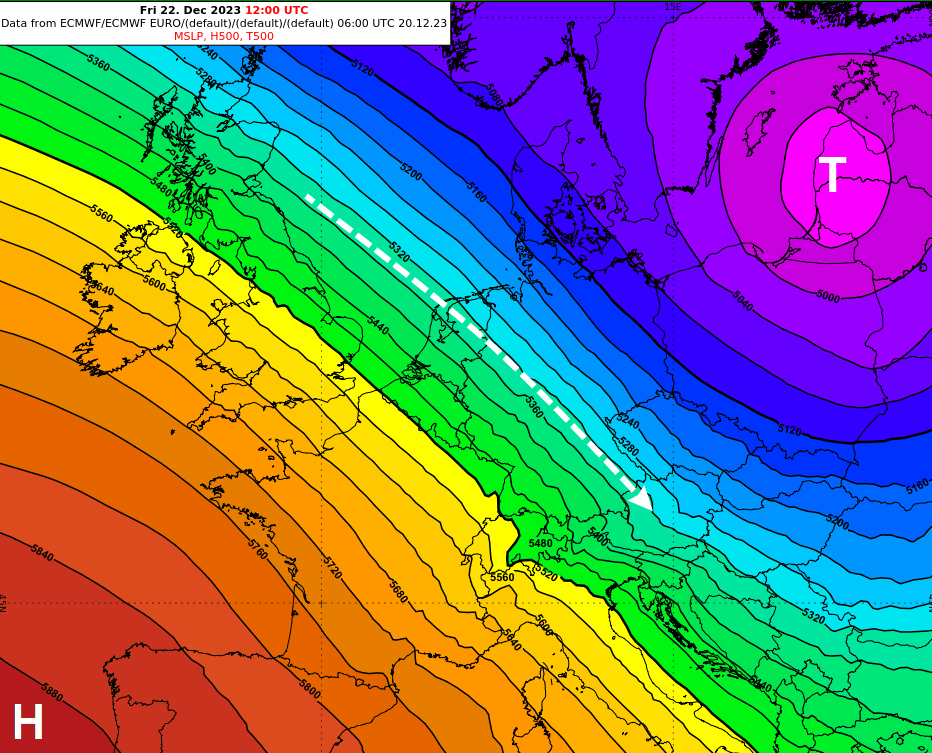

Österreich liegt derzeit unter Hochdruckeinfluss, das Wetter gestaltet sich entsprechend ruhig. Während in den Niederungen feuchtkühle Luft für nebelig-trübes Wetter sorgt, scheint im Bergland häufig die Sonne. Bis zum 23. Dezember ist keine nennenswerte Änderung in Sicht: Während es in den Nordalpen bei Höchstwerten bis zu 10 Grad leicht föhnig ist, bleibt es in den Niederungen verbreitet trüb. Am Heiligen Abend gelangt aus Nordosten allmählich kühlere Luft nach Österreich, gleichzeitig versorgt uns ein Mittelmeertief mit feuchter Luft. Damit fällt am 24. vor allem im Süden und Osten zeitweise etwas Regen und Schnee, wobei die Schneefallgrenze von anfangs 500 gegen 300 m absinkt bzw. später teils sogar bis in tiefe Lagen.

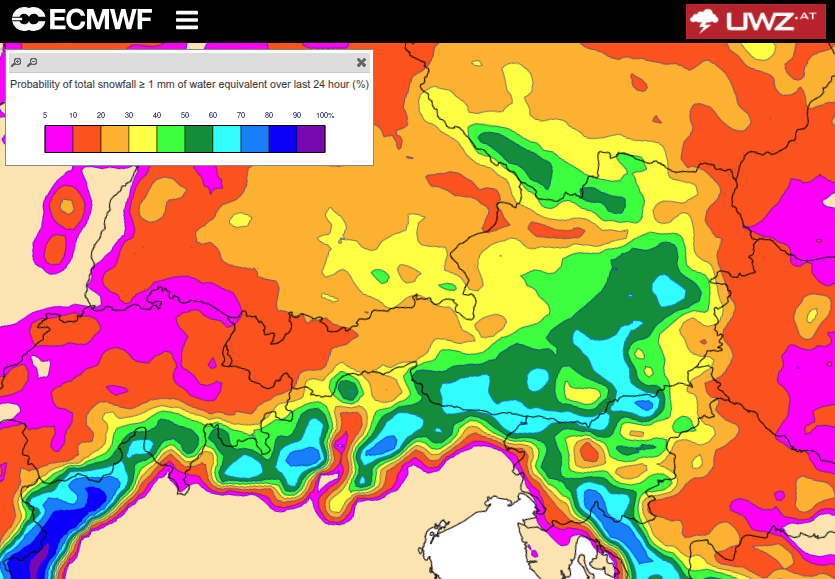

Die besten Chancen auf nennenswerte Niederschlagsmengen bestehen aus heutiger Sicht von der Koralpe bis zum Semmering-Wechsel-Gebiet, in Teilen Kärntens, in den östlichen Nordalpen sowie in Teilen des Waldviertels – hier kann es also pünktlich zu Weihnachten weiß werden. Deutlich schlechter stehen die Chancen dagegen von Vorarlberg bis ins Innviertel. Insgesamt sind die Unsicherheiten jedoch noch groß – selbst im östlichen Flachland bestehen bei der bevorstehenden Ostlage noch Chancen.

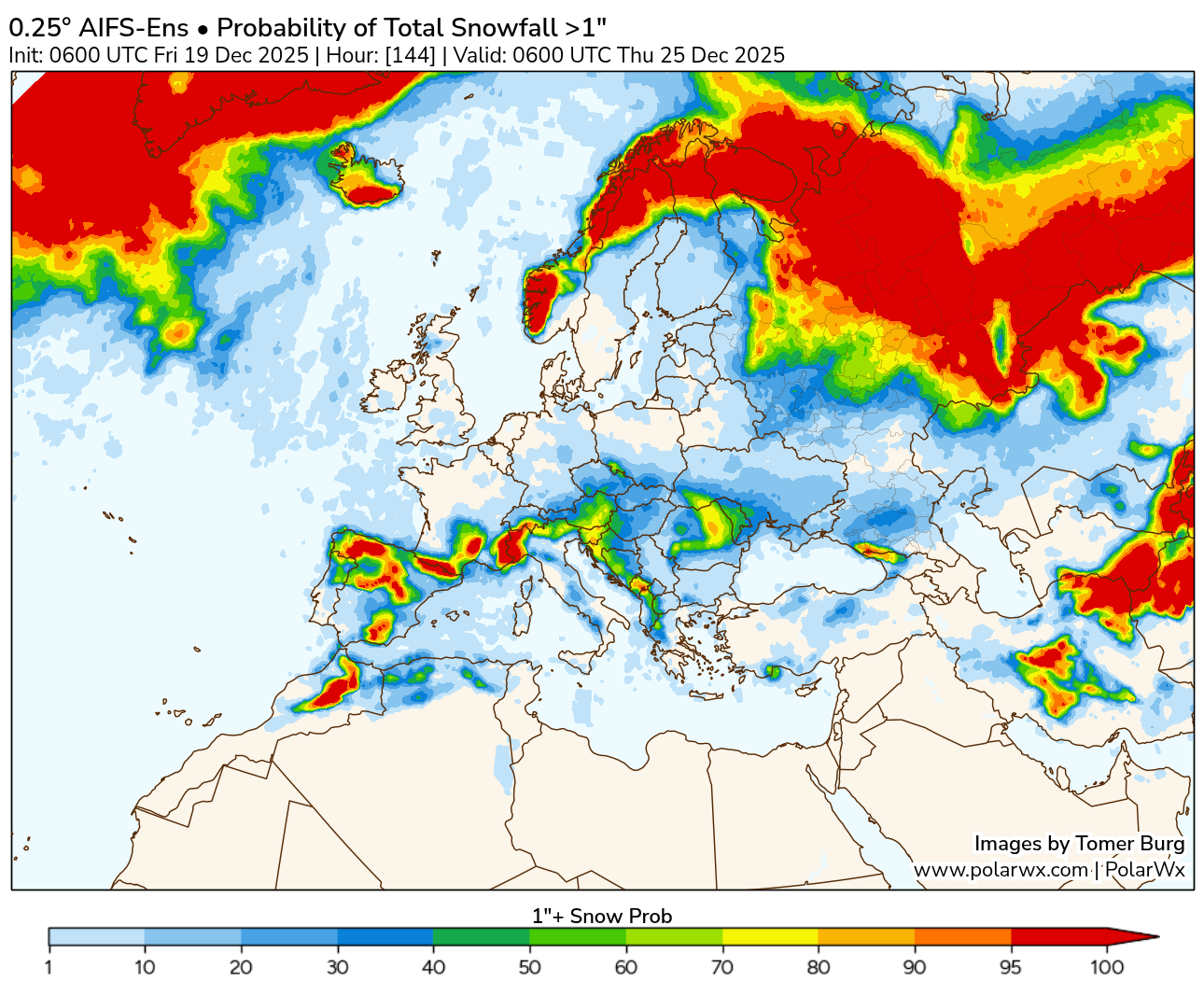

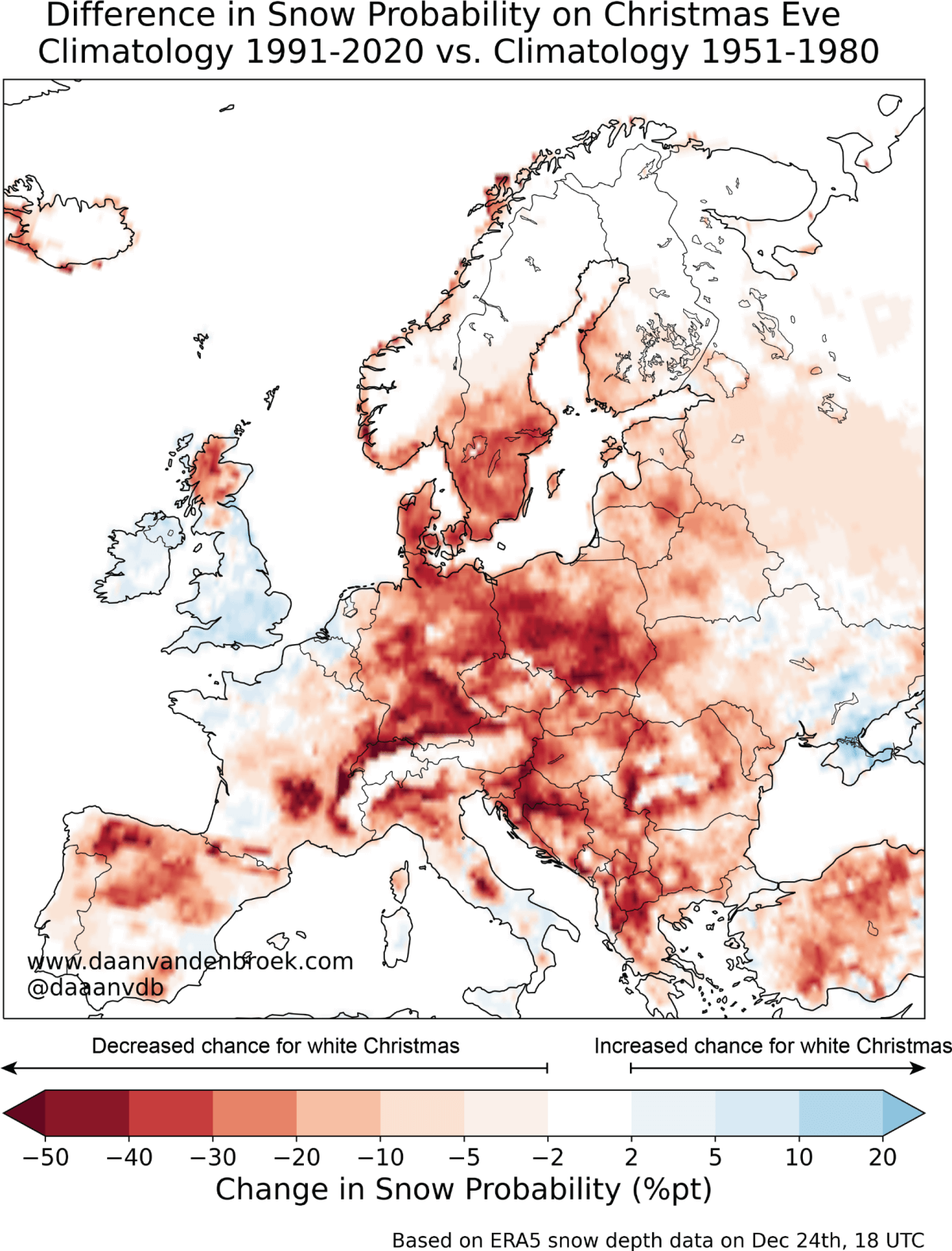

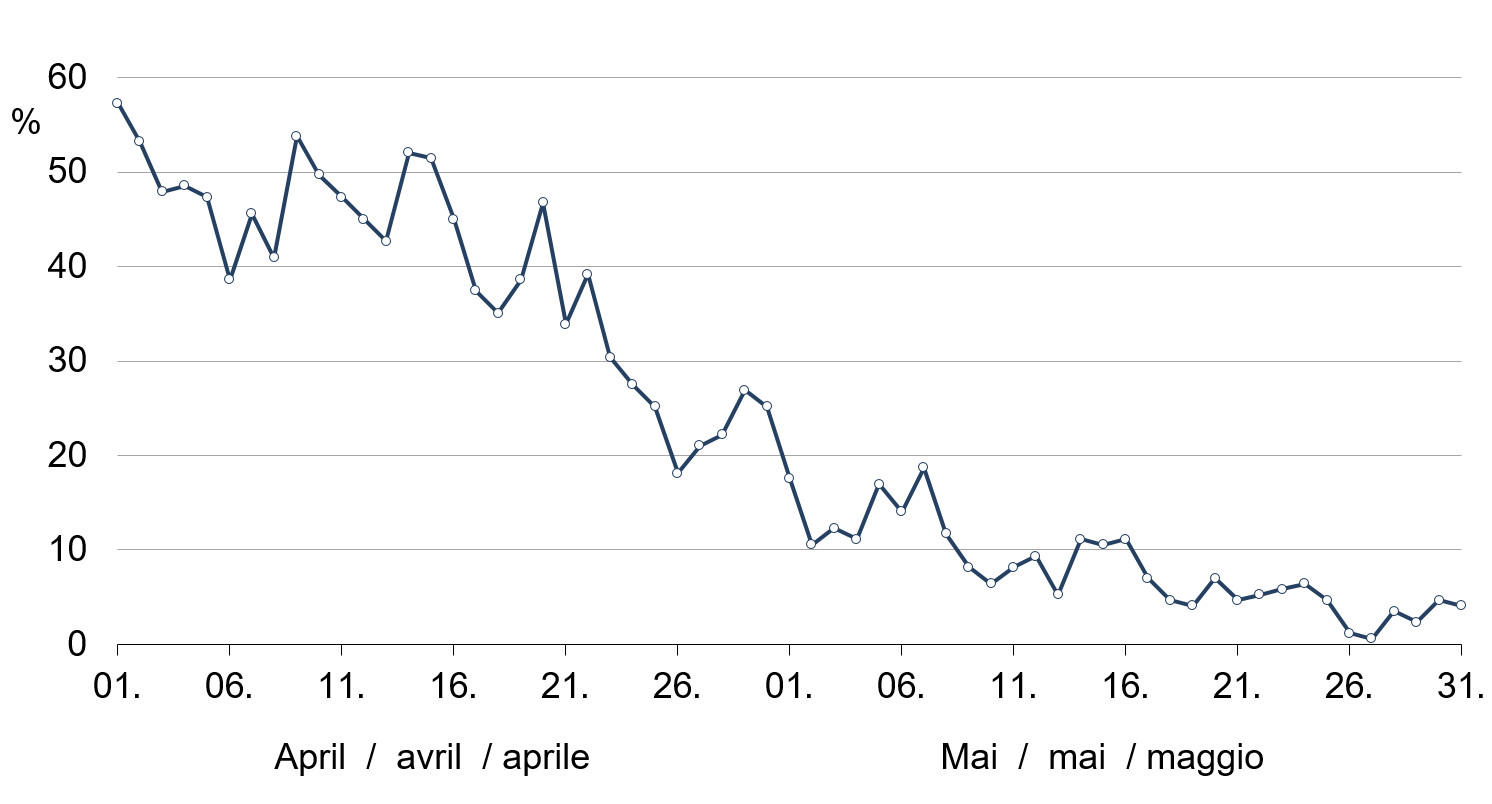

Die Wahrscheinlichkeit für Schnee zu Weihnachten ist in Europa sowohl von der geographischen Lage als auch von der Höhenlage abhängig: Sie nimmt einerseits von Südwest nach Nordost zu (geringerer atlantischer Einfluss), andererseits auch mit zunehmender Seehöhe.

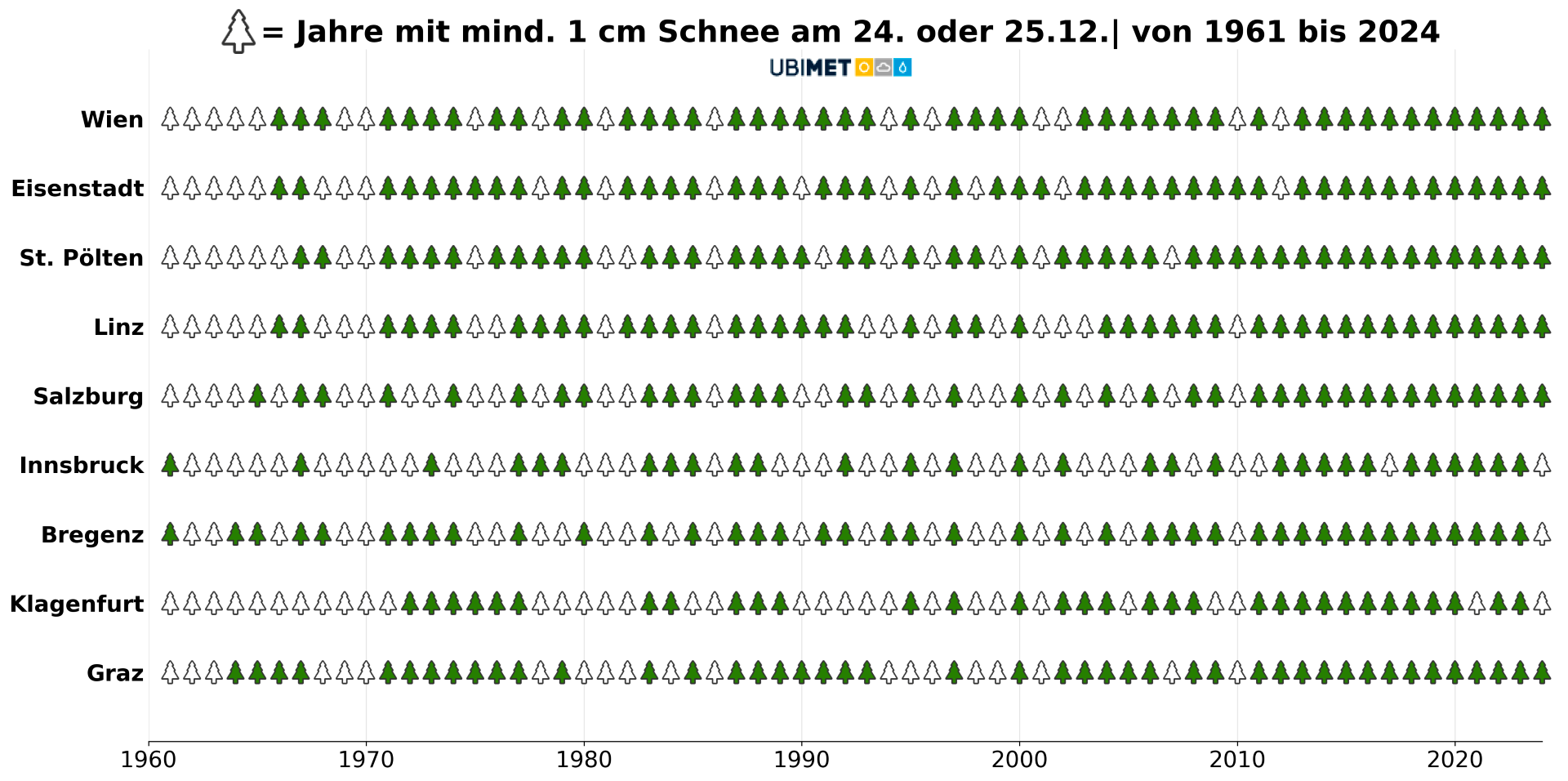

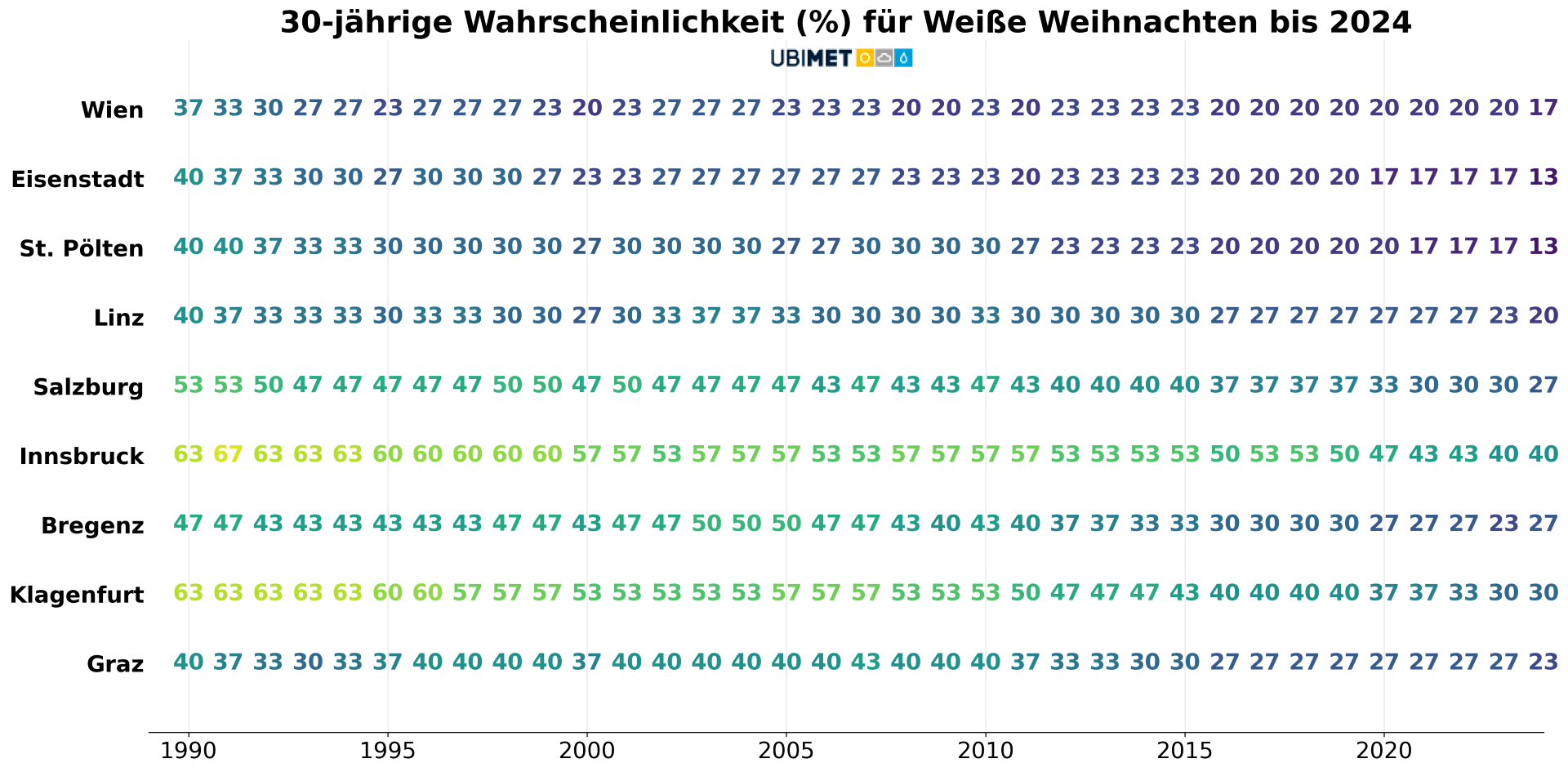

In den Alpen liegt die Wahrscheinlichkeit ab einer Höhe von etwa 1200 m über 90 Prozent. In höheren Tallagen um 800 m liegt die Wahrscheinlichkeit immerhin noch bei 70 Prozent, in den größeren Tallagen um 600 m dann nur noch bei 40 Prozent. In den Niederungen treten weiße Weihnachten nur noch selten auf, im 30-jährigen Mittel liegt die Wahrscheinlichkeit etwa in Wien nur noch bei 20 Prozent und der Trend geht weiter abwärts. Am längsten ohne Schnee zu Weihnachten auskommen muss man in St. Pölten, wo zuletzt im Jahre 2007 am 24. Dezember Schnee lag.

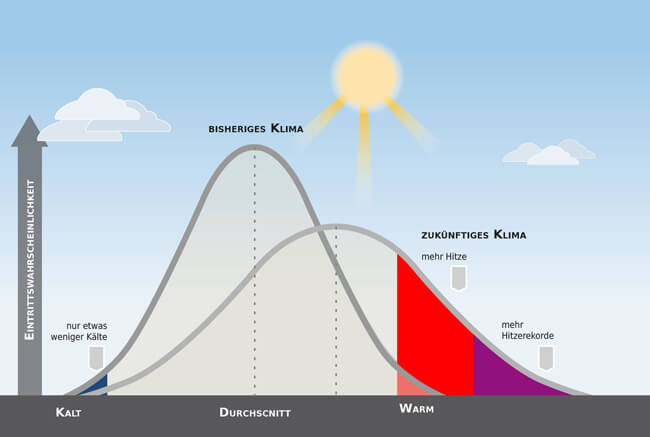

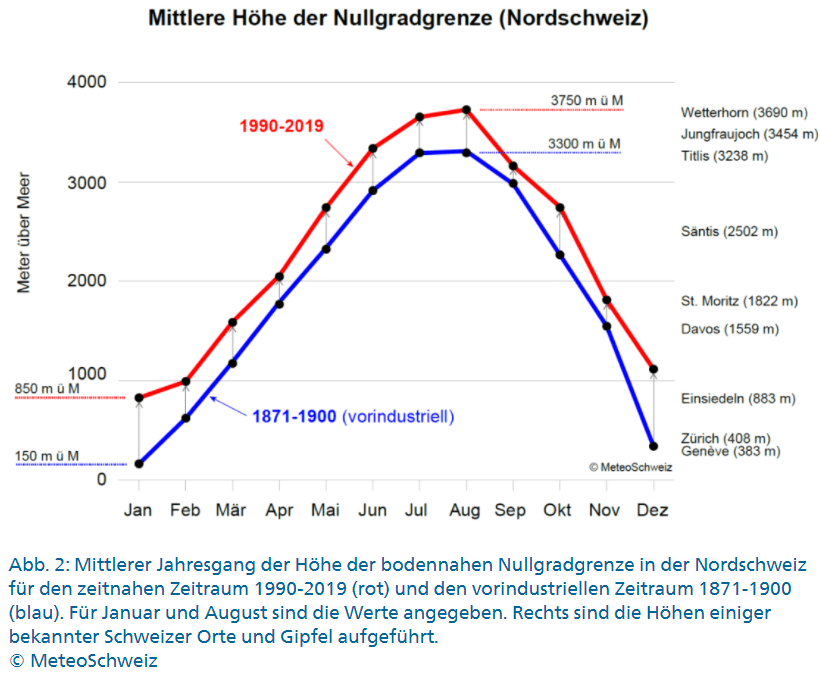

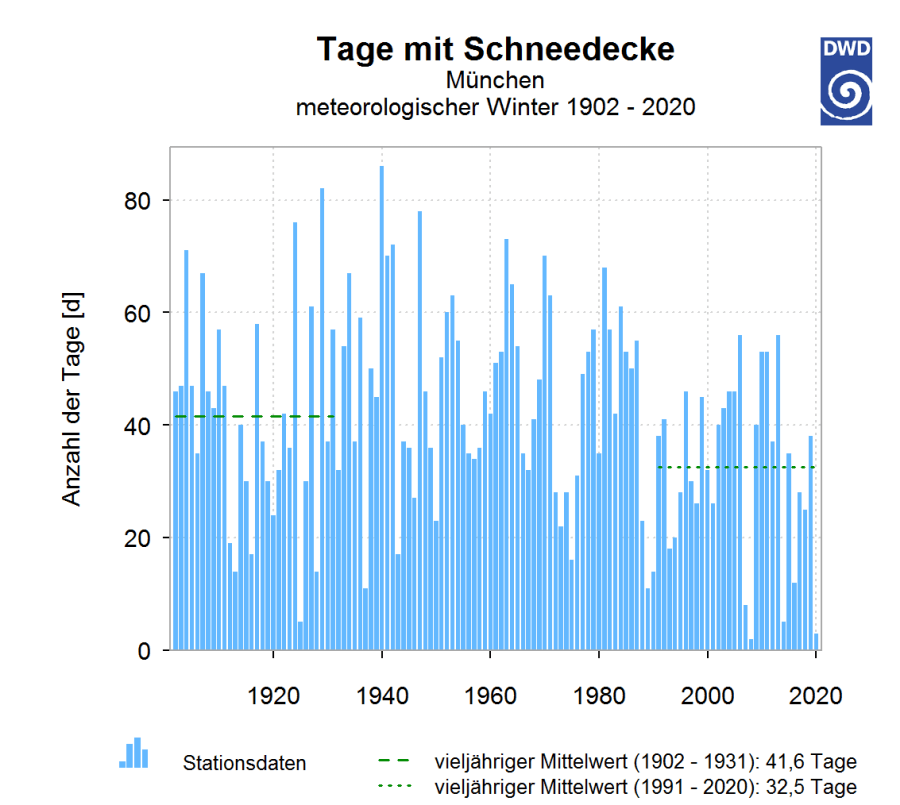

Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten nimmt im Zuge der globalen Erwärmung immer weiter ab: Im östlichen Flachland in Österreich ist sie von etwa 60 Prozent in den 50er und 60er Jahren auf mittlerweile 20 Prozent gesunken. Schnee bleibt zwar Teil unseres Klimas (mehr dazu hier), er schmilzt aber tendenziell schneller, weshalb er auch zum richtigen Zeitpunkt fallen müsste (also nicht zu früh, sondern unmittelbar vor oder zu Weihnachten).

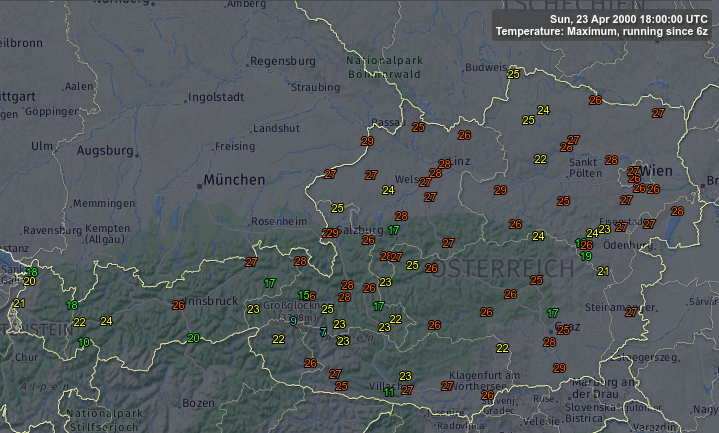

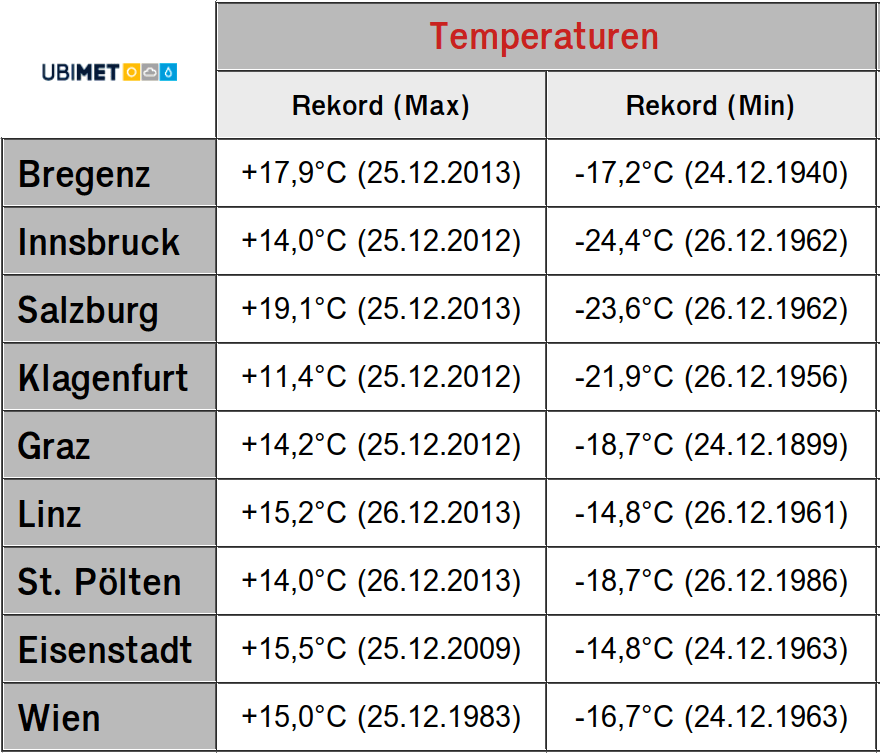

Besonders in den 60er Jahren lag zu Weihnachten häufig Schnee, in Klagenfurt war es damals sogar jedes Jahr weiß. Die Rekorde aus dem Jahr 1969 im Norden und Osten haben bis heute Bestand: Damals gab es in Wien 30 cm, in Eisenstadt 39 cm und in St. Pölten sogar 50 cm der weißen Pracht. Letztmals Schnee in allen Landeshauptstädten zu Weihnachten gab es hingegen im Jahr 1996. Bei den Temperaturen liegen die Kälterekorde schon weit zurück, während 2013 bzw. in Eisenstadt auch 2023 neue Wärmerekorde aufgestellt wurden.

Titelbild © Adobe Stock

Ein häufiges Phänomen bei stabilen Hochdruckwetterlagen mit klaren Nächten im Winterhalbjahr ist der Reif. Während er im Flachland meist tagsüber wieder sublimiert, kann er sich in schattigen Tallagen über mehrere Tage hinweg halten: Der Reifansatz wird nämlich Nacht für Nacht etwas mächtiger. In extrem feuchten und schattigen Lagen, etwa entlang von Bächen und Flüssen, können die Reifkristalle mehrere Zentimeter groß werden. Besonders in West-Ost ausgerichteten Tälern kann man den starken Kontrast zwischen grünen, sonnigen Südhängen und reifig-weißen, schattigen Nordhängen bzw. Talböden beobachten.

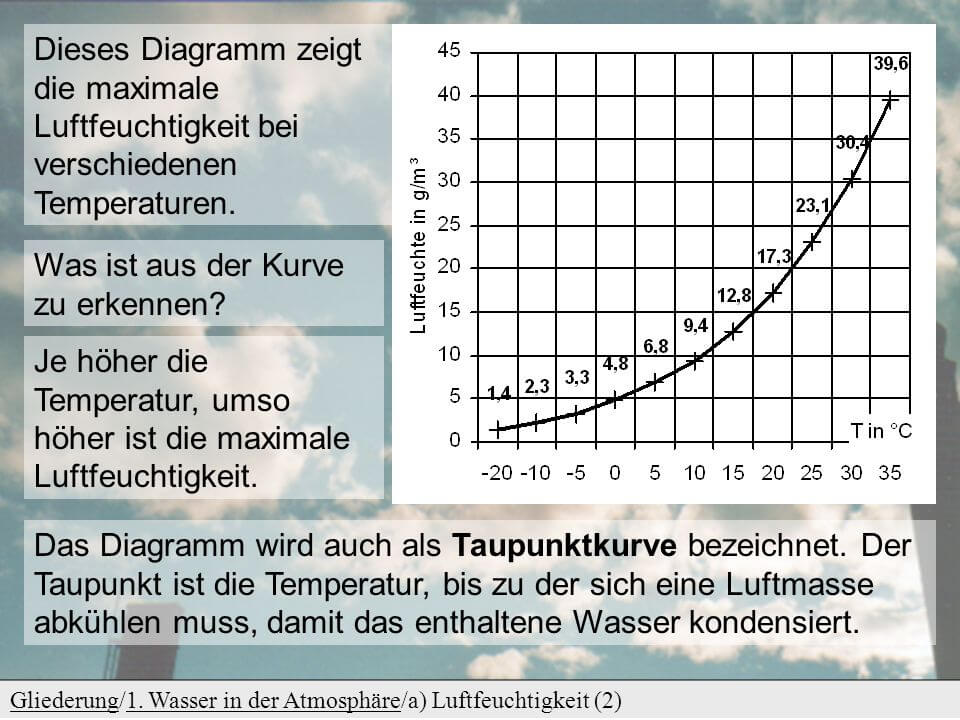

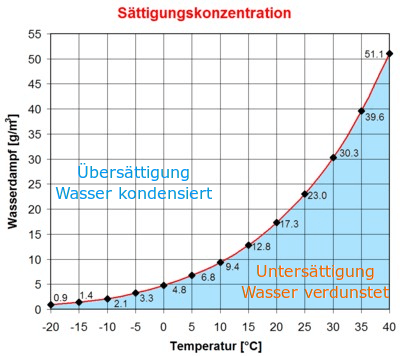

Die Luft kann je nach Temperatur nur eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen. Dabei gilt: Je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann sie fassen. Kommt die Luft jedoch in Kontakt mit kalten Oberflächen, dessen Temperatur kälter als der eigene Taupunkt ist, kühlt sie sich ab und kann den gespeicherten Wasserdampf nicht mehr halten (siehe auch Taupunkt). Der Wasserdampf wächst bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts in Form von Eiskristallen typischerweise an Grashalmen oder Autos an. Dabei handelt es sich um Eisablagerungen in Form von Schuppen, Nadeln oder Federn. Dieser Prozess, bei dem der Wasserdampf der Luft in den festen Zustand übergeht, nennt man Resublimation.

Raureif ist ein fester Niederschlag, der bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Wind und kalten Temperaturen unter etwa -8 Grad an freistehenden Gegenständen wie etwa Bäume oder Zäune durch Resublimation entsteht (oft innerhalb einer Wolke bzw. bei Nebel). Er besteht meist aus dünnen, an Gegenständen nur locker haftenden und zerbrechlichen Eisnadeln oder -schuppen.

Raueis bzw. Raufrost entsteht meist bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und erhöhten Windgeschwindigkeiten, wenn unterkühlte Nebel- oder Wolkentropfen auf freistehende Gegenstände treffen. Raueis wächst entgegen der Windrichtung und ist relativ fest. Durch Lufteinschlüsse erscheint es milchig weiß.

Mehrere Tage Hochnebel bei Temperaturen knapp unter 0 Grad haben ihre Spuren hinterlassen… ab einer Höhe von knapp 500 m gibt es im Wienerwald feinstes #Raueis. pic.twitter.com/oUgY03qXhM

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 28, 2020

Und weil’s so schön war, grad noch eine Collage. #Raueis #Hirzel pic.twitter.com/2nH1fMdUIr

— Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) December 6, 2019

Eine weiter Form der Frostablagerung ist das Klareis. Es handelt sich um eine glatte, kompakte und durchsichtige Eisablagerung mit einer unregelmäßigen Oberfläche. Klareis entsteht bei Temperaturwerten zwischen 0 und -3 Grad durch langsames Anfrieren von unterkühlten Nebeltröpfchen an Gegenständen und kann zu schweren Eislasten anwachsen.

Titelbild © AdobeStock

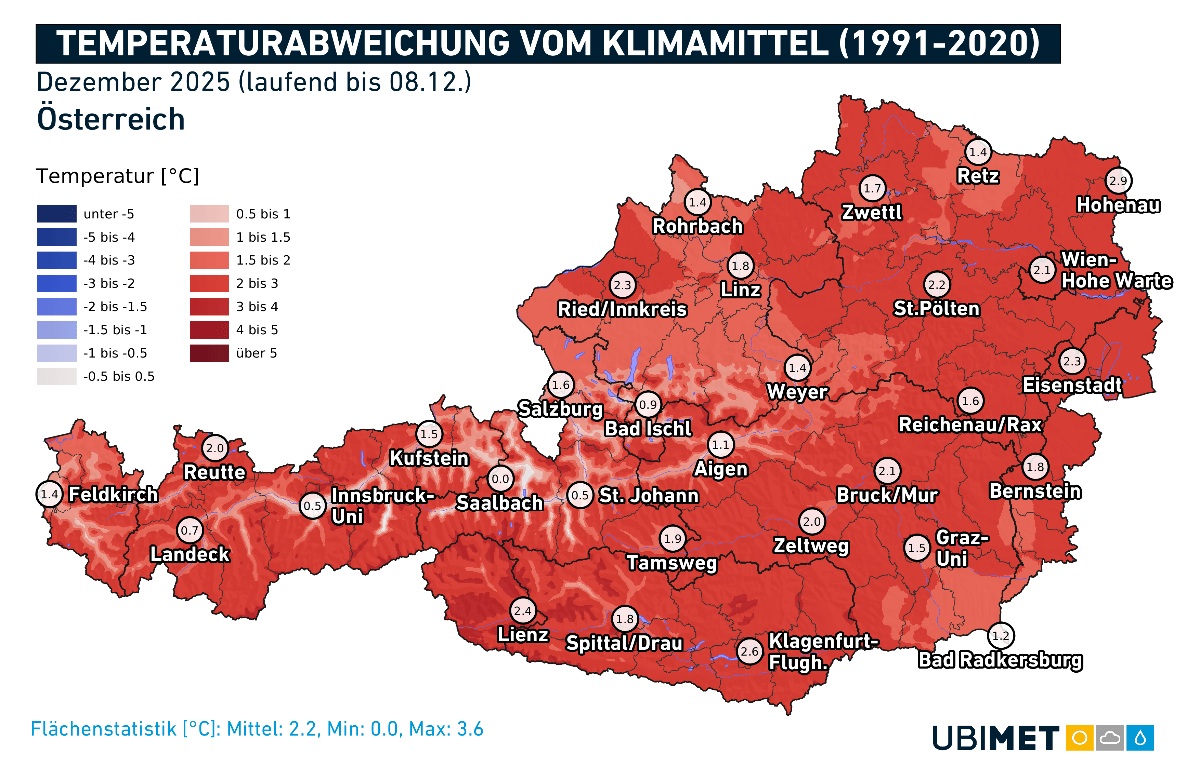

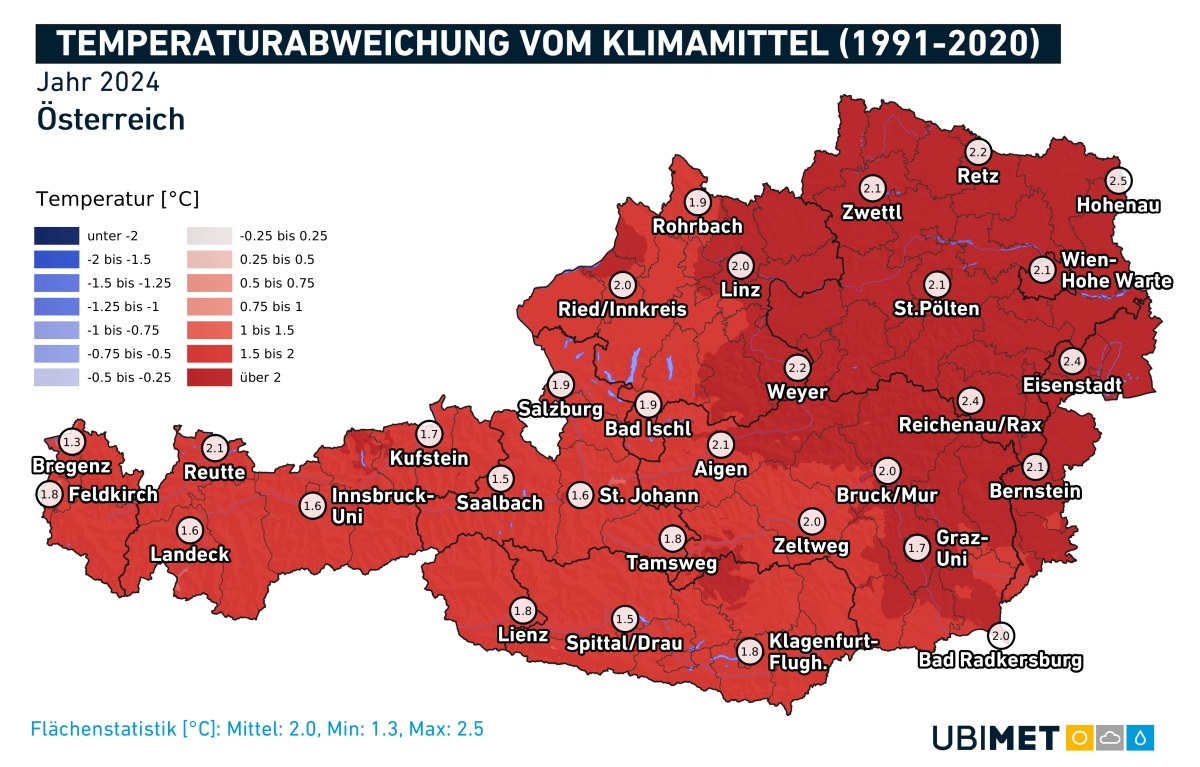

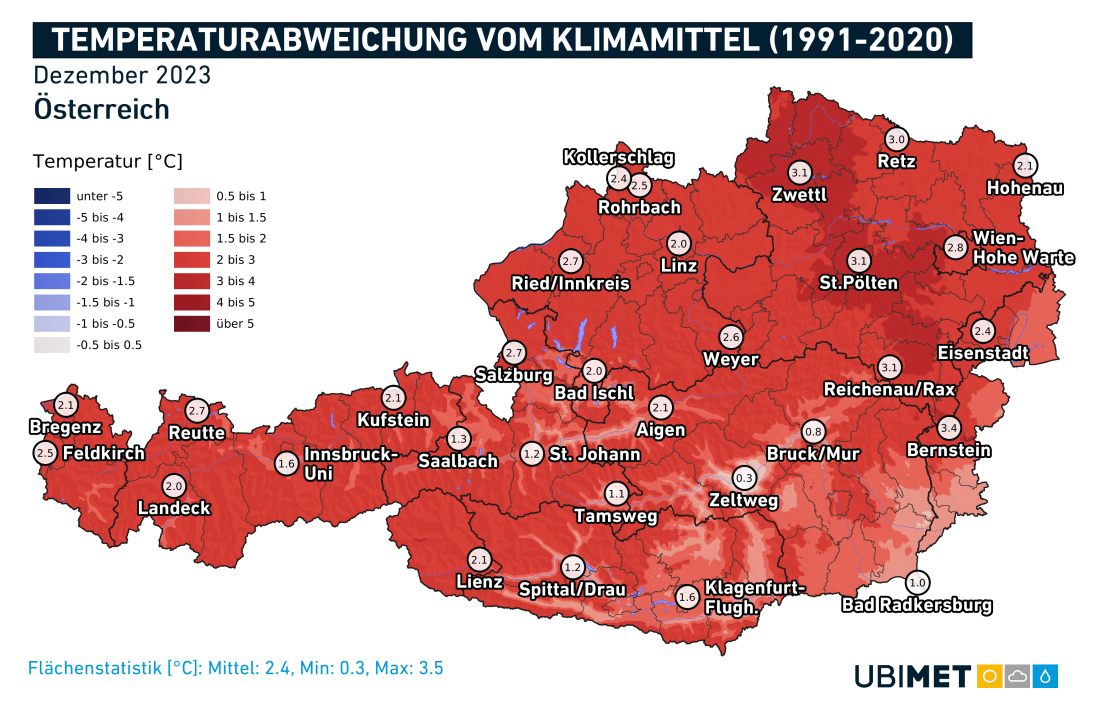

Der Dezember war bislang in weiten Teilen des Landes von deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen geprägt. Im Flächenmittel lagen die Werte bislang um rund 2 Grad über dem langjährigen Mittel. Besonders groß fielen die Abweichungen im Bergland und im äußersten Osten aus, während Inversionwetterlagen in manchen Tallagen der Nordalpen für durchschnittliche Verhältnisse gesorgt haben.

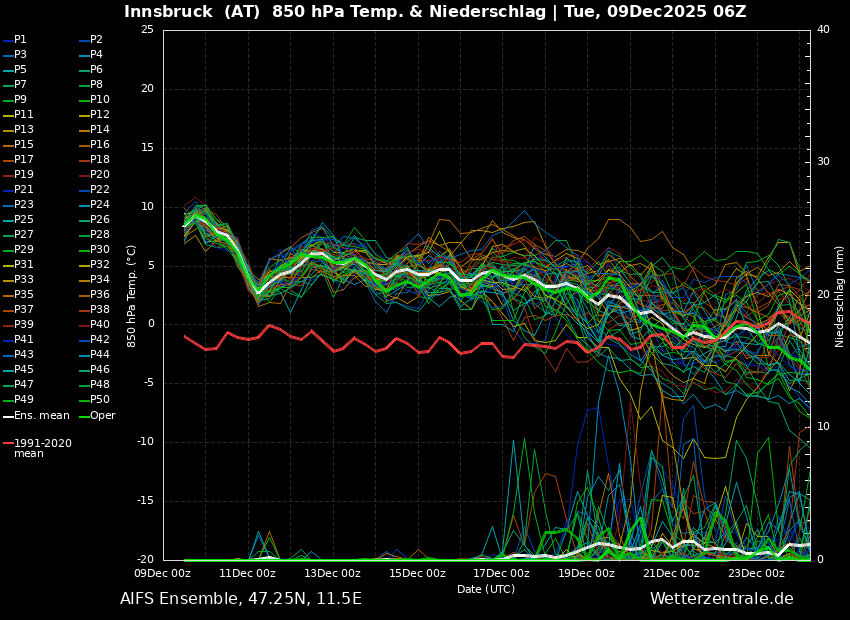

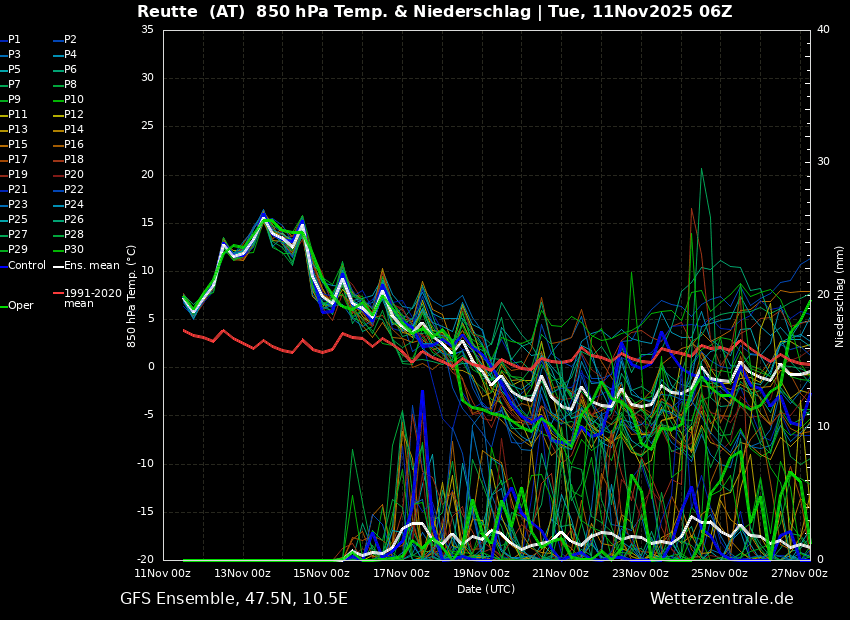

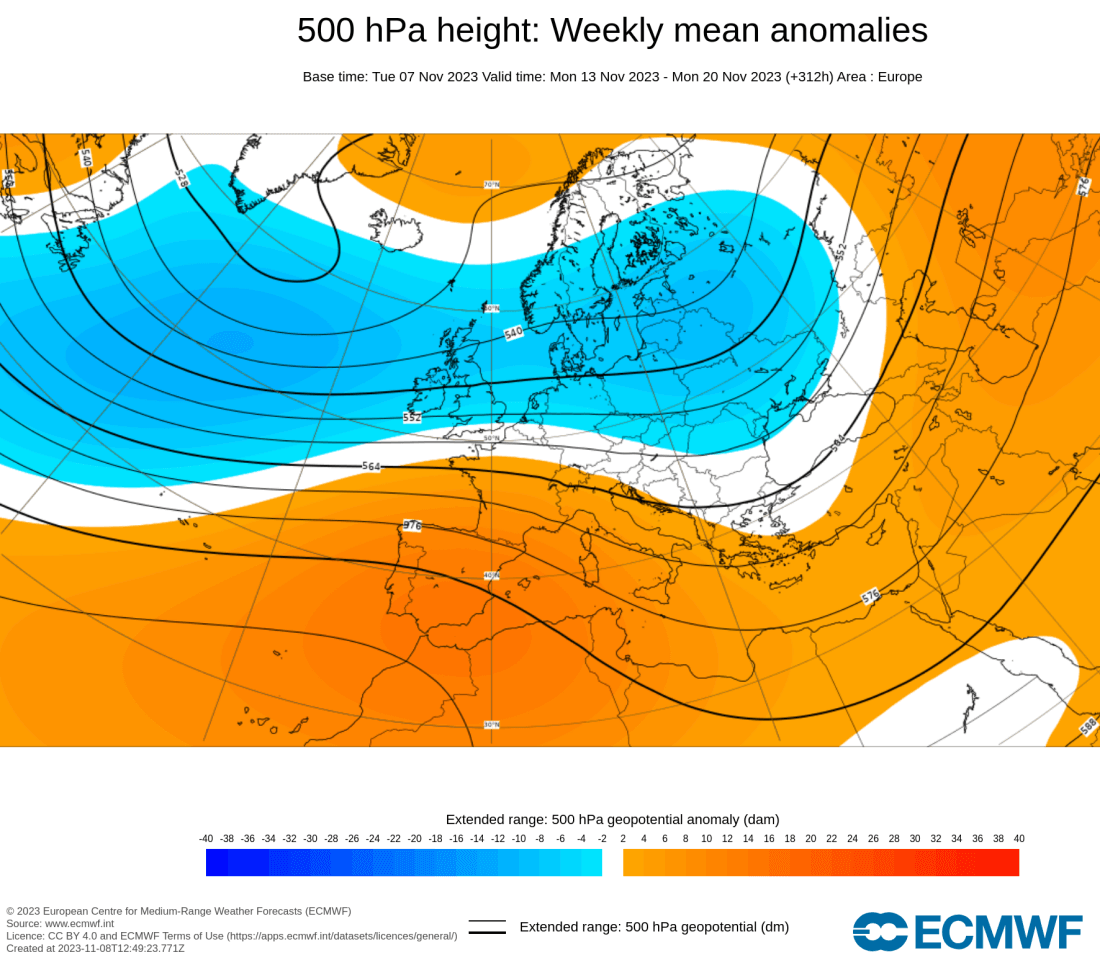

In den kommenden Wochen deuten die Modelle auf rege Tiefdrucktätigkeit über dem Atlantik, während Mitteleuropa unter Hochdruckeinfluss liegt und nur vorübergehend von atlantischen Tiefausläufern beeinflusst wird. Mit einer überwiegend westlichen bis südwestlichen Strömung gelangen dabei weiterhin milde Luftmassen zum Alpenraum, wobei sich in den Niederungen regional kalte Luft hält und sich eine Inversionwetterlage einstellt.

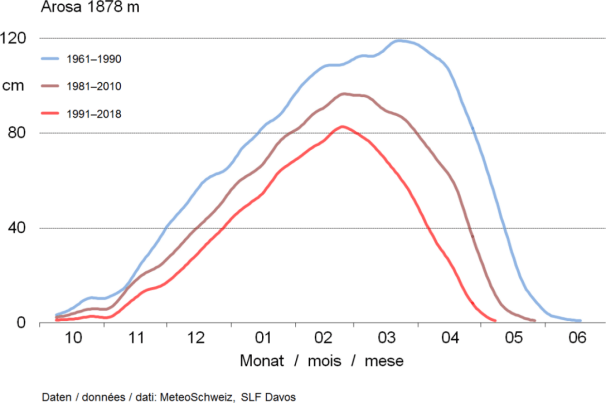

Der Wintereinbruch im November hat heuer in einigen Skigebieten einen frühen Saisonstart ermöglicht. Die derzeit noch günstige Ausgangslage in einigen Regionen wird allerdings nicht von Dauer sein: Bis auf Weiteres ist kein Neuschnee in Sicht und vor allem in mittleren Höhenlagen liegen die Temperaturen deutlich über dem jahreszeitlichen Mittel. In diesem Höhenbereich sind auch kaum günstige Zeitfenster für künstliche Beschneiung zu erwarten. Höher gelegene Skigebiete bekommen zwar ebenfalls keinen Neuschnee, können sich aber zumindest über reichlich Sonnenschein freuen – zudem hält sich der bereits gefallene Schnee hier deutlich besser.

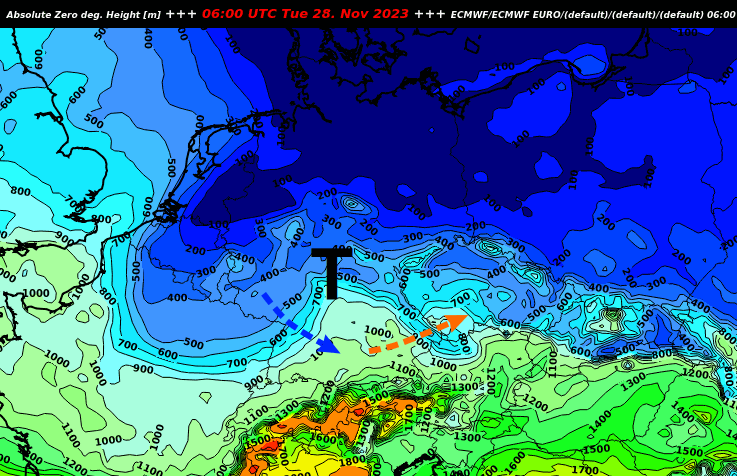

Die Kombination aus überdurchschnittlichen Temperaturen und nur wenig Niederschlag sorgt heuer für eine denkbar schlechte Ausgangslage für weiße Weihnachten. Ab dem 20. Dezember nehmen die Unsicherheiten in den Modellen jedoch deutlich zu. Derzeit deuten sie auf eine zögerliche Abkühlung rund um den 4. Advent hin. Verantwortlich dafür wäre nach aktuellem Stand eine sich einstellende „Hoch-über-Tief“-Wetterlage, also mit einem umfangreichen Hoch nördlich der Alpen und einem abgetropften Tief über dem zentralen oder südlichen Mittelmeer. Diese Konstellation bringt im Alpenraum allerdings meist nur geringe Niederschlagsmengen. Die ohnehin schon geringe klimatologische Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten im Flachland fällt nach aktueller Modelllage daher noch etwas geringer aus.

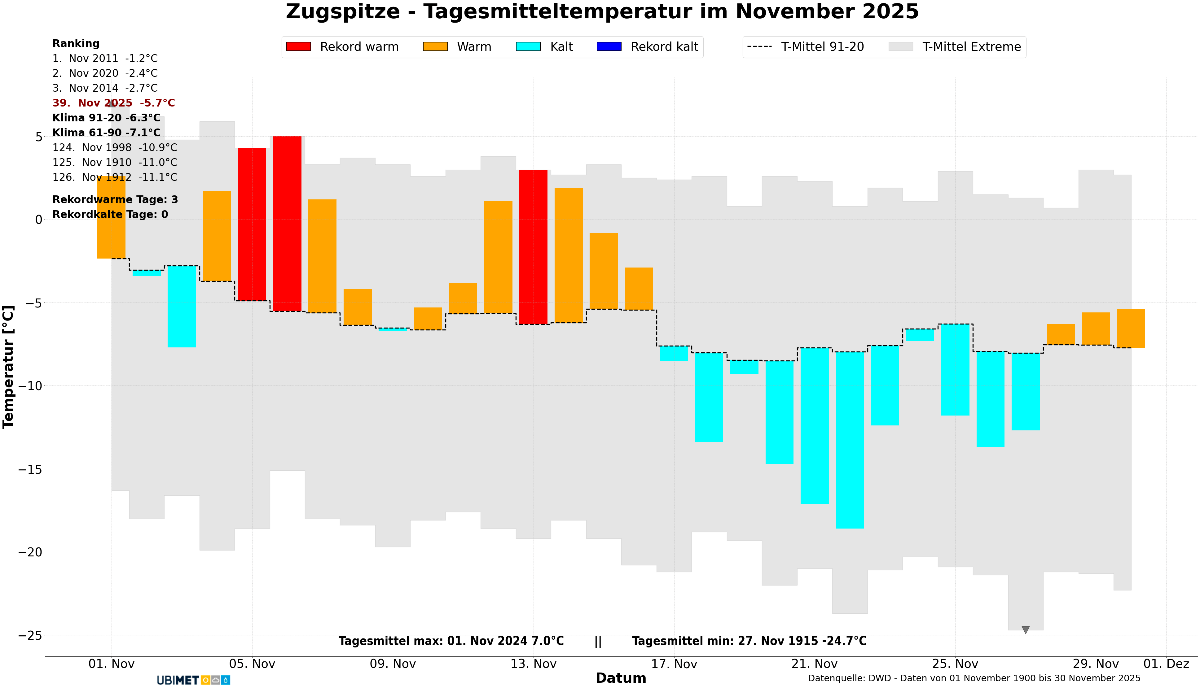

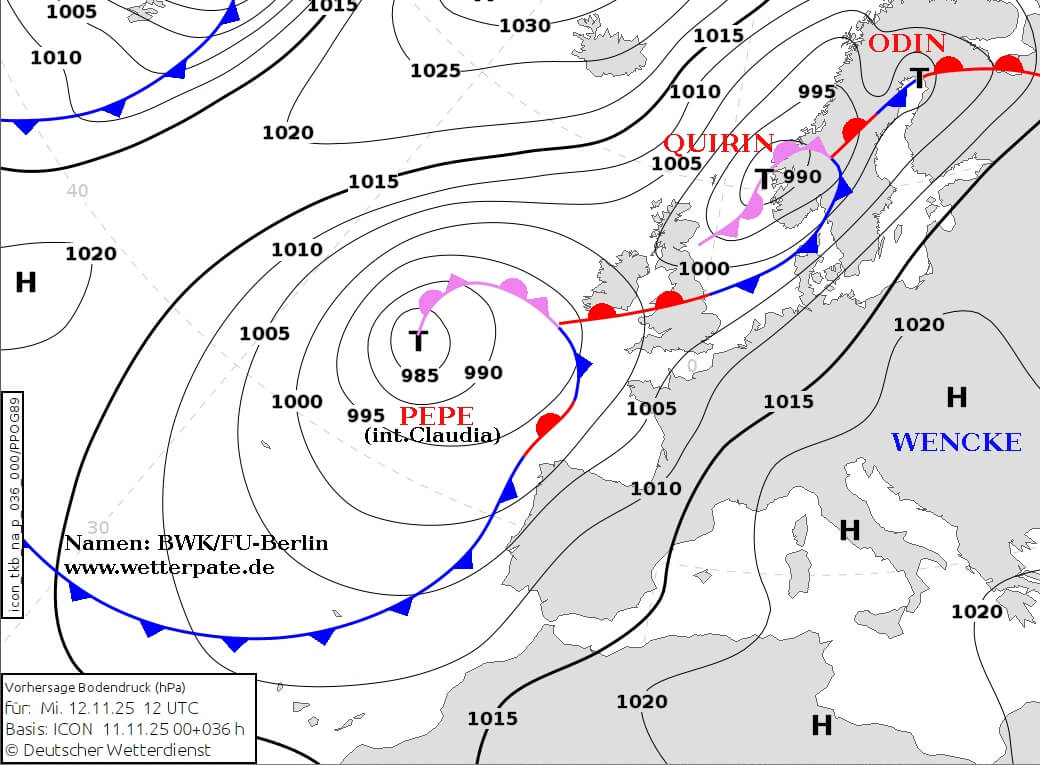

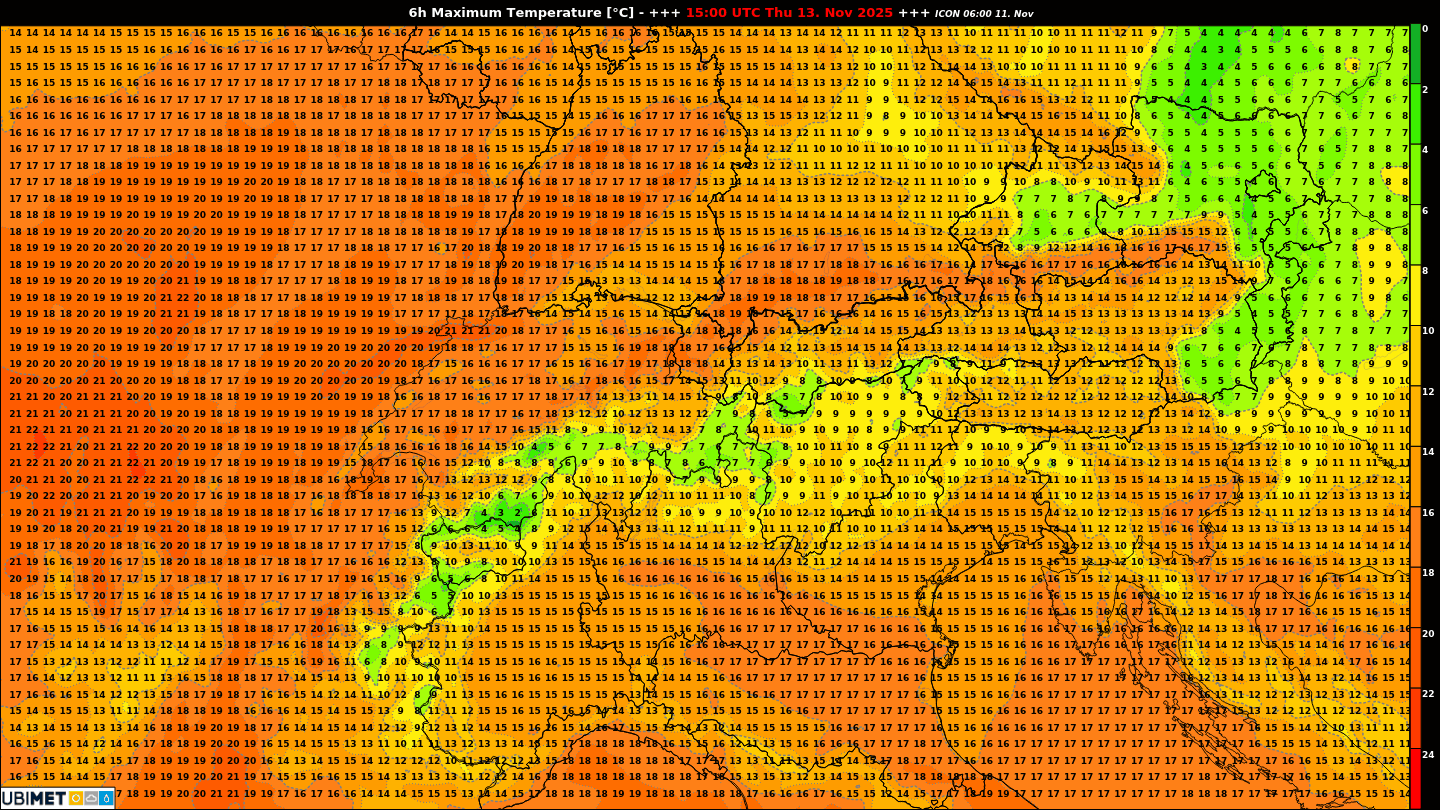

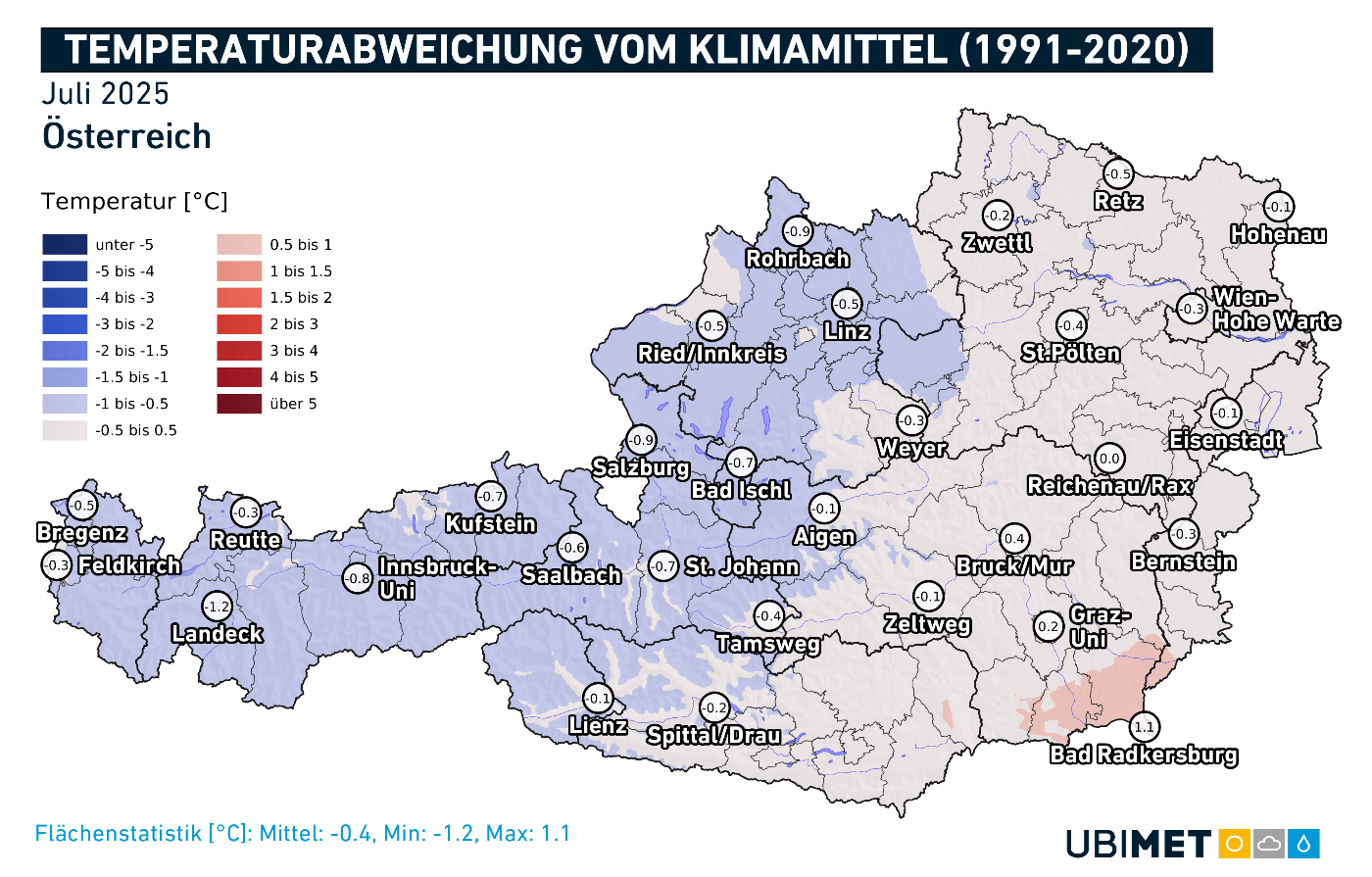

Im landesweiten Flächenmittel lag die Temperatur im November 2025 nahezu im Durchschnitt, vergleicht man sie mit dem Mittel von 1991 bis 2020. Während die Abweichungen im Westen und Nordwesten zwischen etwa +0,5 und +1 Grad lagen, war es vor allem in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs eine Spur kühler als üblich. In Regensburg und Freiburg etwa fiel der November um rund ein Grad kühler aus als sonst. Wenn man den Monat mit dem älteren Klimamittel von 1961 bis 1990 vergleicht, war er allerdings um etwa 1 Grad zu mild.

Die erste Monatshälfte war durch eine Inversionswetterlage geprägt, so gab es in höheren Lagen stark überdurchschnittliche Temperaturen, während es in den Niederungen regional oft nebelig-trüb war.

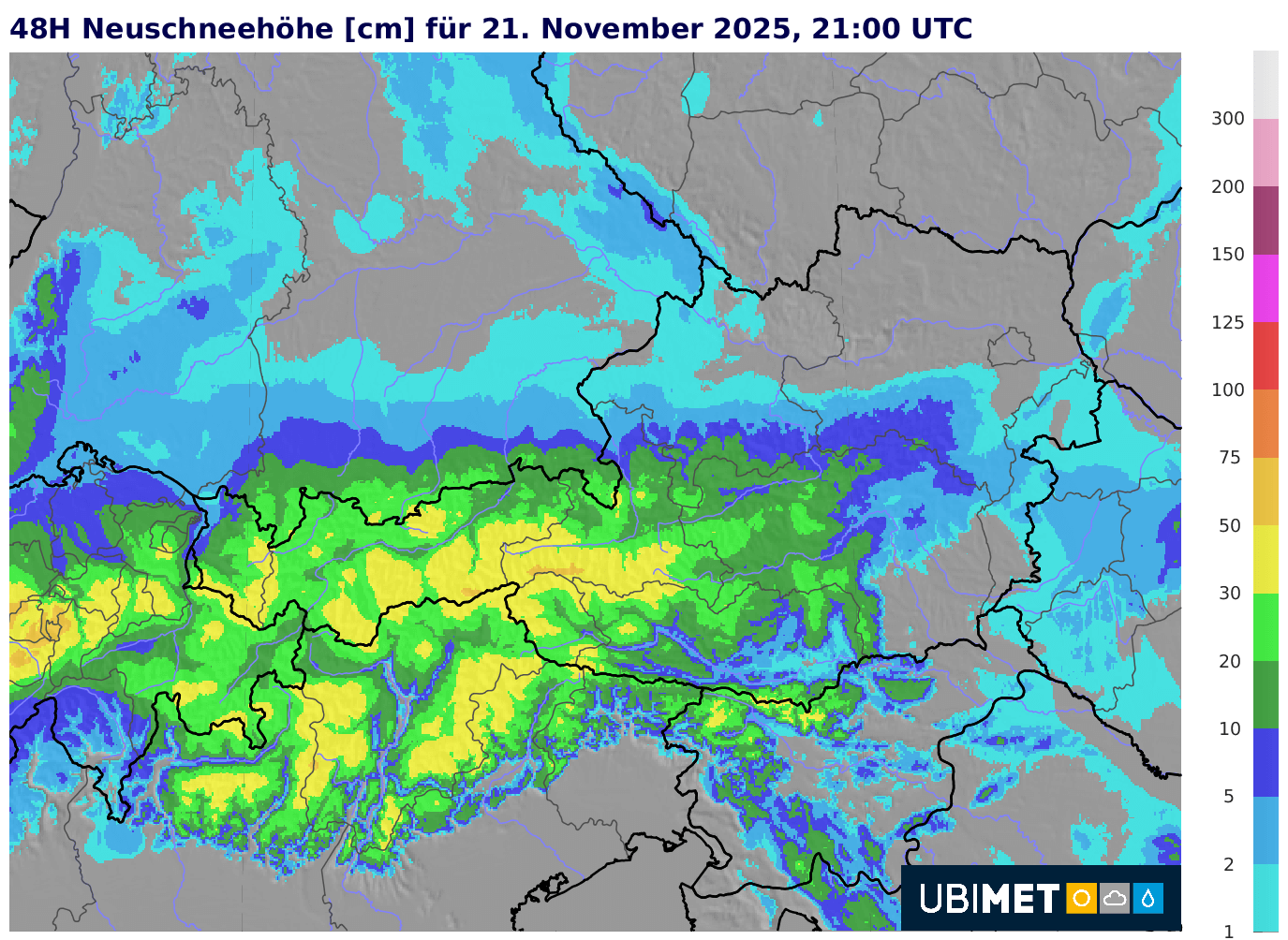

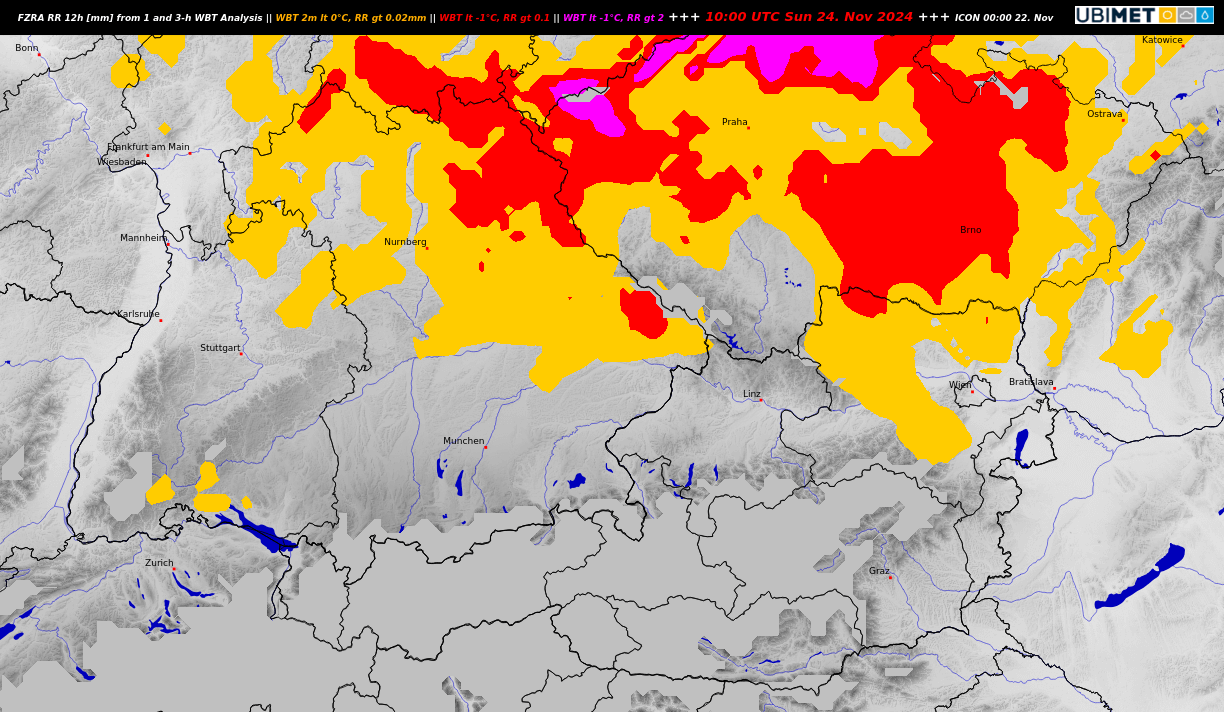

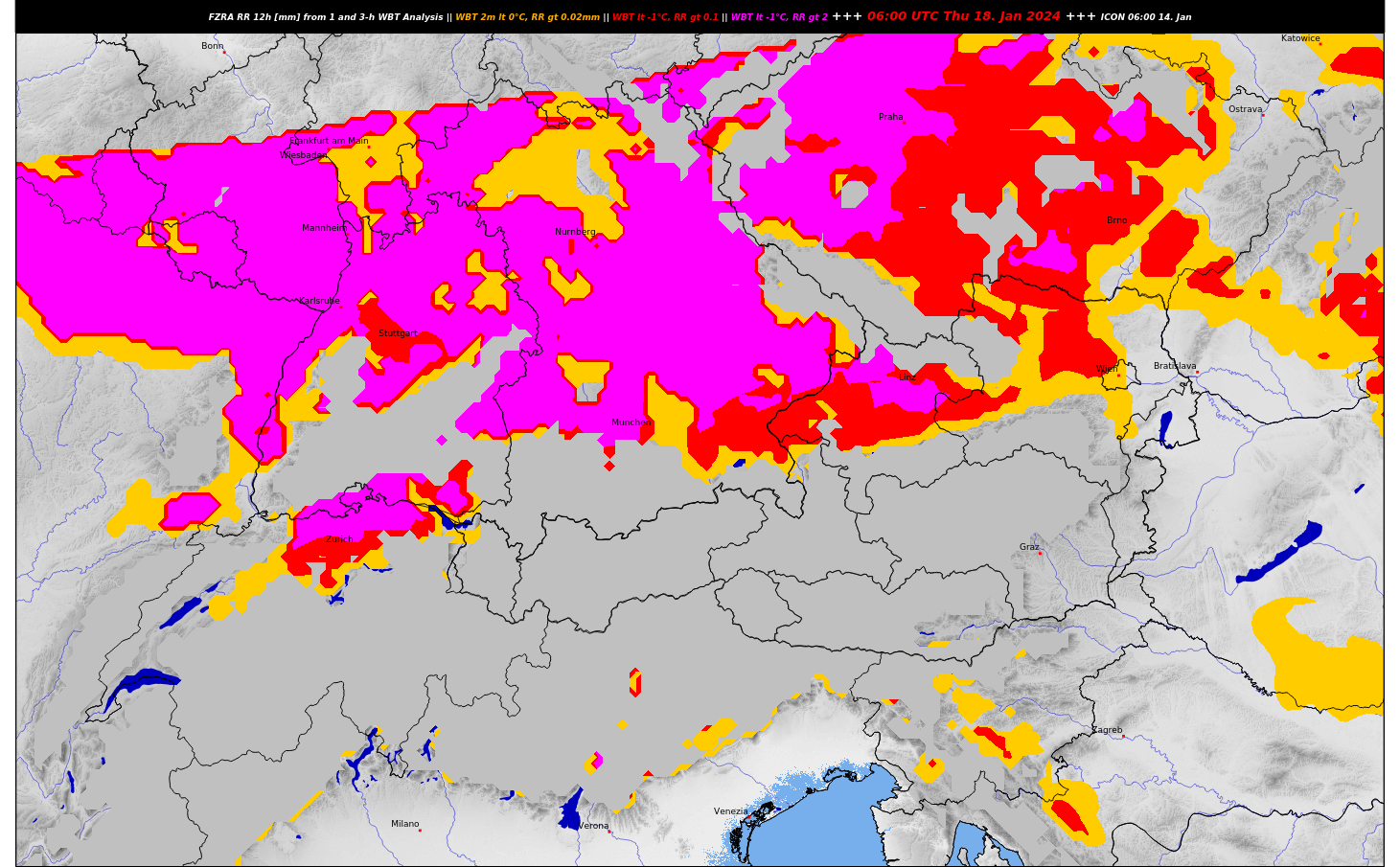

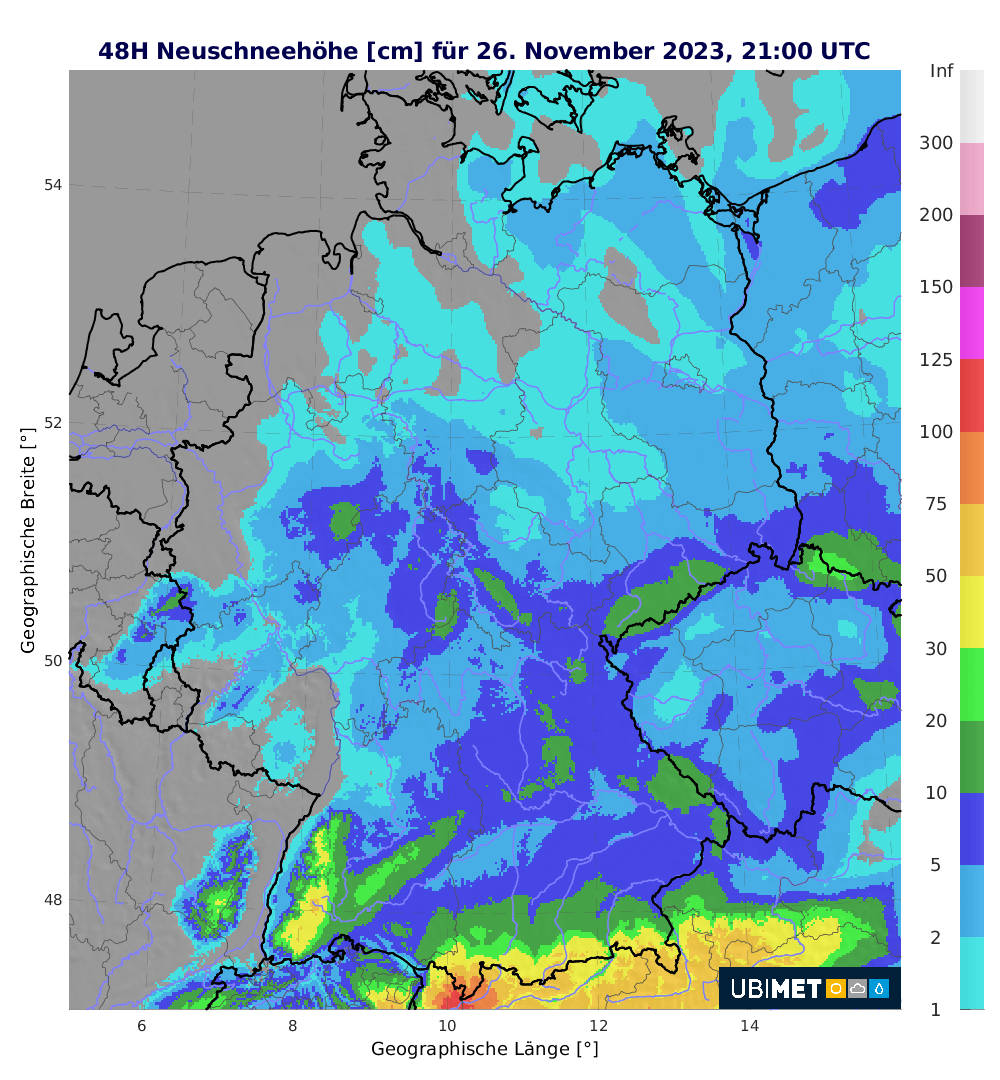

Nach der Monatsmitte folgte dann eine Umstellung der Großwetterlage und mit Ankunft kalter Luftmassen polaren Ursprungs wurde der erste Wintereinbruch der Saison eingeleitet. Regional kam es dabei bis in tiefe Lagen zum ersten Schnee der Saison und zum Monatsende kam es vor allem im Südosten zu zwei ausgeprägten Lagen mit gefrierendem Regen.

Goldgeld leuchtet das Laub der Eichen aktuell im Allgäu 🍂 An diesem Morgen hat alles gepasst!

01.11.2025, Wangen pic.twitter.com/qpWvw1DaDO

— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) November 7, 2025

Ein Zeitraffer von Oberstaufen heute am frühen Nachmittag zeigt schön, wie rasch mit dem kräftigen Niederschlag die Schneefallgrenze sank und der Regen in #Schnee überging. Bemerkenswert auch, wie sich die dünnen Äste im Bild rechts unten unter der Last des nassen Schnees biegen. pic.twitter.com/OI0mg4v1F3

— Unwetterradar Deutschland (@UWR_de) November 17, 2025

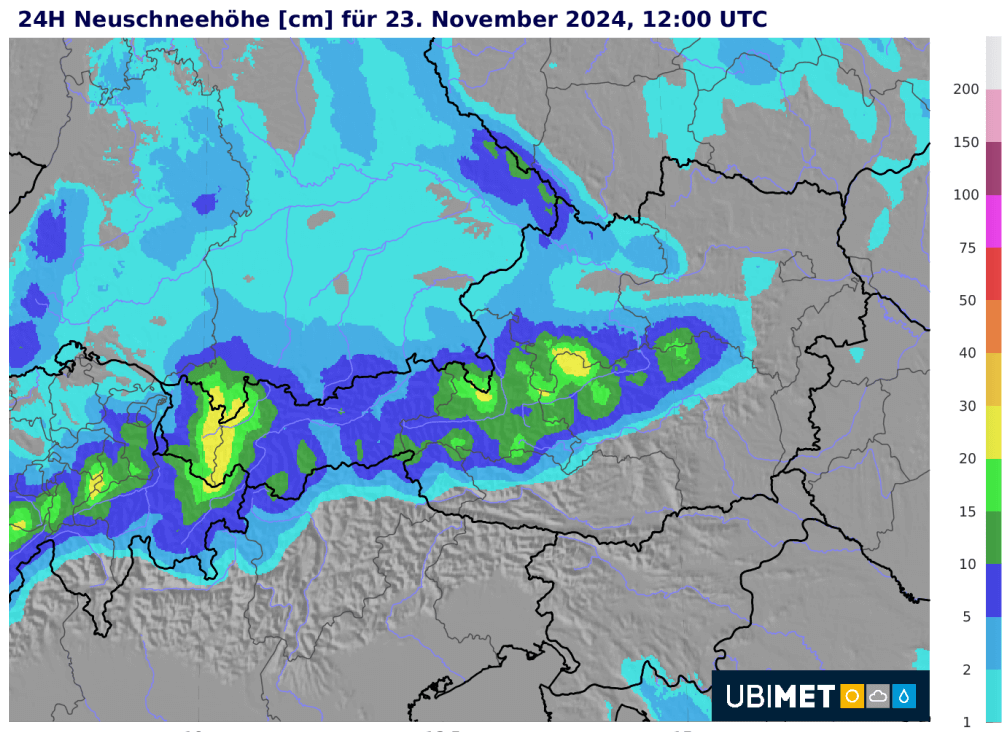

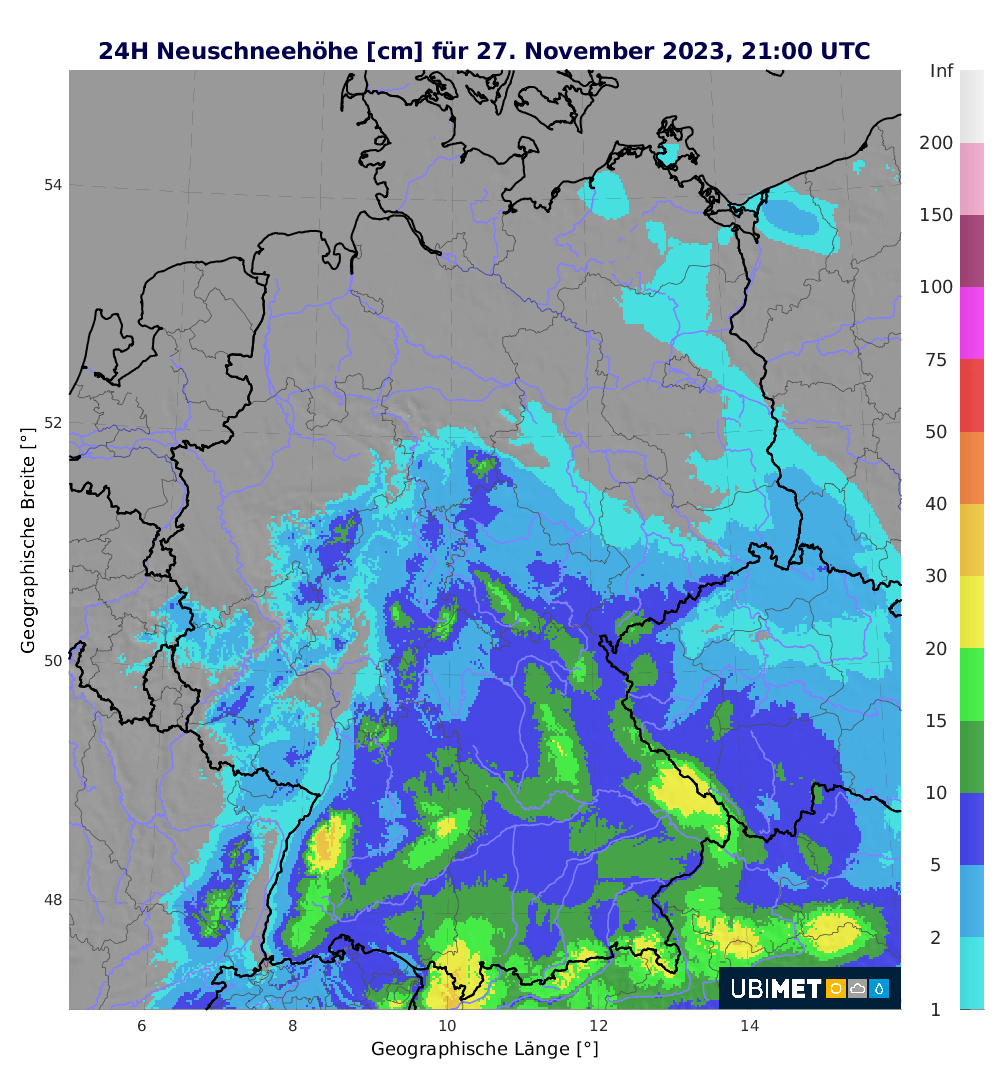

Die Schneedecke erreichte in Oberstdorf eine maximale Höhe von 35 cm am 27. November. Auf der Zugspitze wurden bis zu 130 cm verzeichnet bzw. am Feldberg im Schwarzwald bis zu 83 cm.

Am Spitzingsee liegen bereits über 50 cm Schnee.😍 https://t.co/3HkCrm1Eks pic.twitter.com/2nCZbel5HD

— Unwetterradar Deutschland (@UWR_de) November 26, 2025

Der Wechsel von Inversionswetterlagen und polarer Luftmassen hat zu einer negativen Niederschlagsbilanz geführt, im Flächenmittel betrug die Abweichung rund -32 Prozent. Besonders trocken war es in der Mitte des Landes, so gab es etwa in Frankfurt am Main, Erfurt, Leipzig und Dresden weniger als die Hälfte der üblichen Niederschlagssumme. Mehr Niederschlag als sonst gab es dagegen im äußersten Südwesten des Landes, so lagen auch die absolut nassesten Orte im Schwarzwald. Knapp überdurchschnittlich war die Bilanz aber auch im nördlichen Niedersachsen und in Teilen Bayerns.

Während der Oktober in weiten Teilen des Landes weniger Sonnenschein als üblich brachte, war der November vielerorts überdurchschnittlich sonnig. Die größten Abweichungen gab es im Osten und im Südwesten, während die Bilanz in der Mitte um im Norden regional durchschnittlich war.

Noch sonniger war es auf den Bergen, so wurden etwa auf der Zugspitze 160 Sonnenstunden verzeichnet. Teils weniger als 40 Sonnenstunden gab es dagegen mancherorts in Hessen und im äußersten Norden Bayerns.

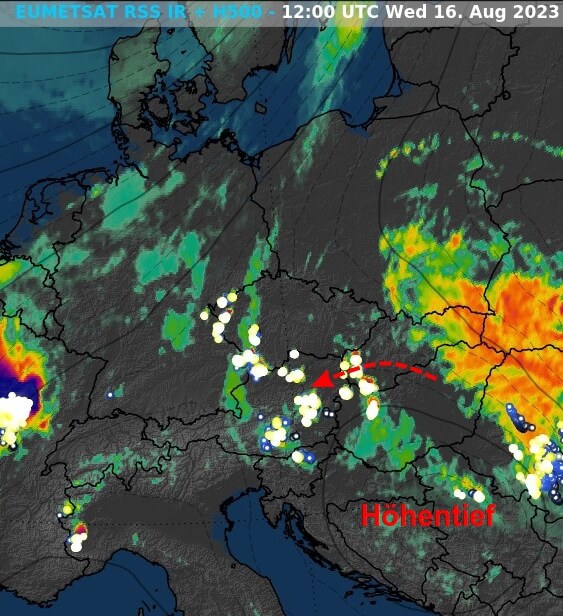

Österreich liegt an diesem Wochenende zwischen einem Hoch, das sich von Frankreich bis ins Baltikum erstreckt, und einem Tief über dem Mittelmeerraum. In der Nacht auf Sonntag zieht zudem ein Höhentief über Ungarn in Richtung Slowakei. Dabei streift dessen Niederschlagsgebiet auch Österreich: In den Abendstunden setzt im Südosten leichter Schneefall ein, der sich über Nacht auf das östliche Flachland ausbreitet. Die Modelle unterscheiden sich noch etwas in den Mengen, im Mittel deuten sie jedoch auf rund 3 bis 6 cm Schnee hin.

Die Temperaturen liegen bei oder knapp unter 0 Grad, sodass sich im äußersten Osten eine dünne, geschlossene Schneedecke bilden kann. Bei lebhaftem, eisigem Nordwestwind sind zudem leichte Schneeverwehungen möglich. Am Sonntagmorgen fällt zunächst vor allem im Weinviertel noch etwas Schnee, im Laufe des Vormittags stellt sich aber überall trockenes Wetter ein und die Wolken lockern langsam auf.

Bereits in der Nacht auf Samstag gab es in weiten Teilen des Landes Frost. Kältepol war das Tannheimer Tal mit einem Tiefstwert von -15,7 Grad. Noch eisiger war es im Hochgebirge: Etwa am Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen wurden bis zu -22 Grad gemessen. Für die Jahreszeit sind diese Werte ungewöhnlich kalt, Rekorde wurden jedoch keine erreicht.

In der Nacht auf Sonntag klart es im Westen regional auf, wodurch es ideale Bedingungen für eine noch kältere Nacht gibt. Von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark sowie in Osttirol und Oberkärnten kündigt sich vielerorts strenger Frost um -10 Grad an, in manchen Hochtälern wie etwa in Lech am Arlberg geht es sogar in Richtung -20 Grad. Aktuelle Wetterdaten kann man hier verfolgen.

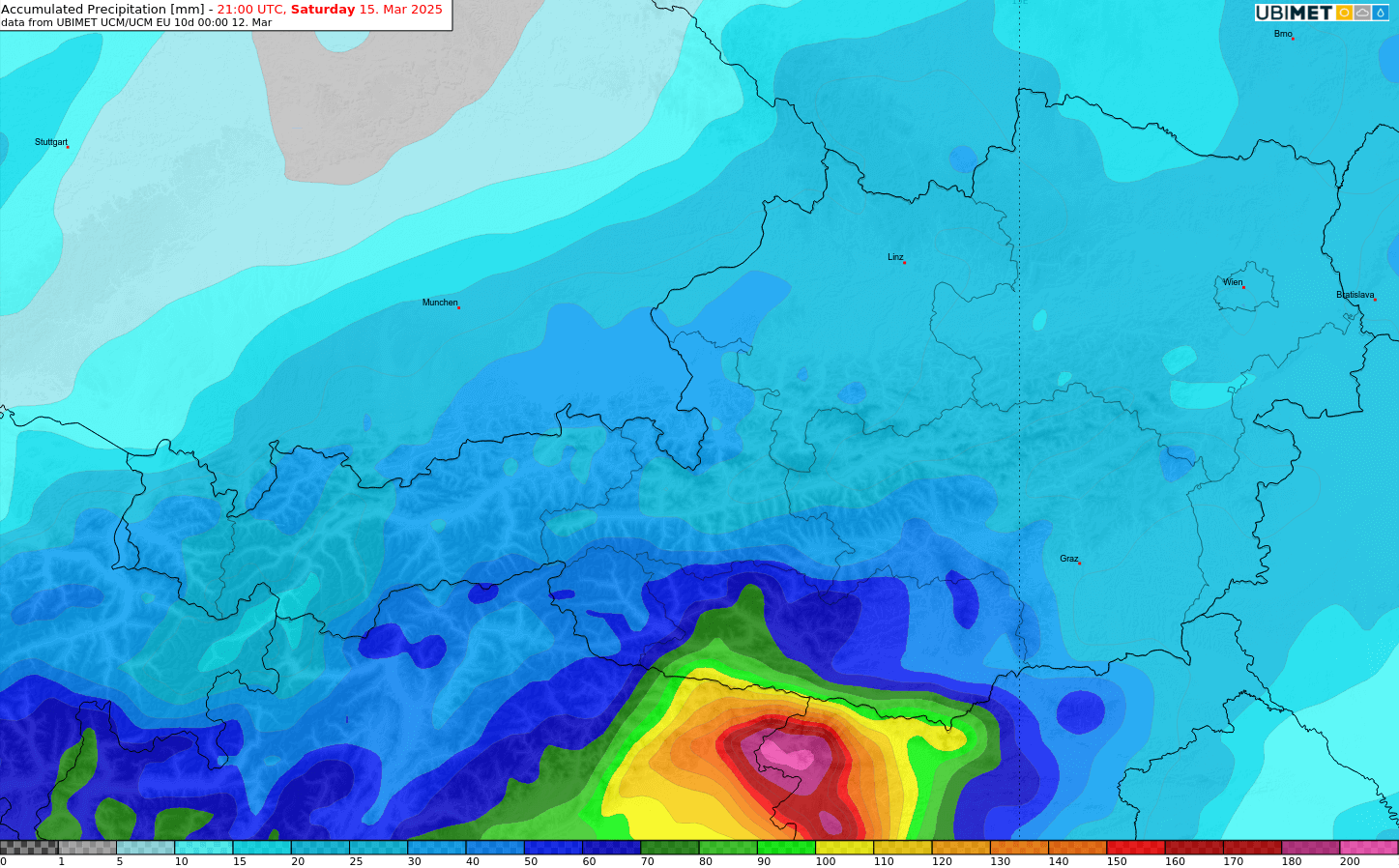

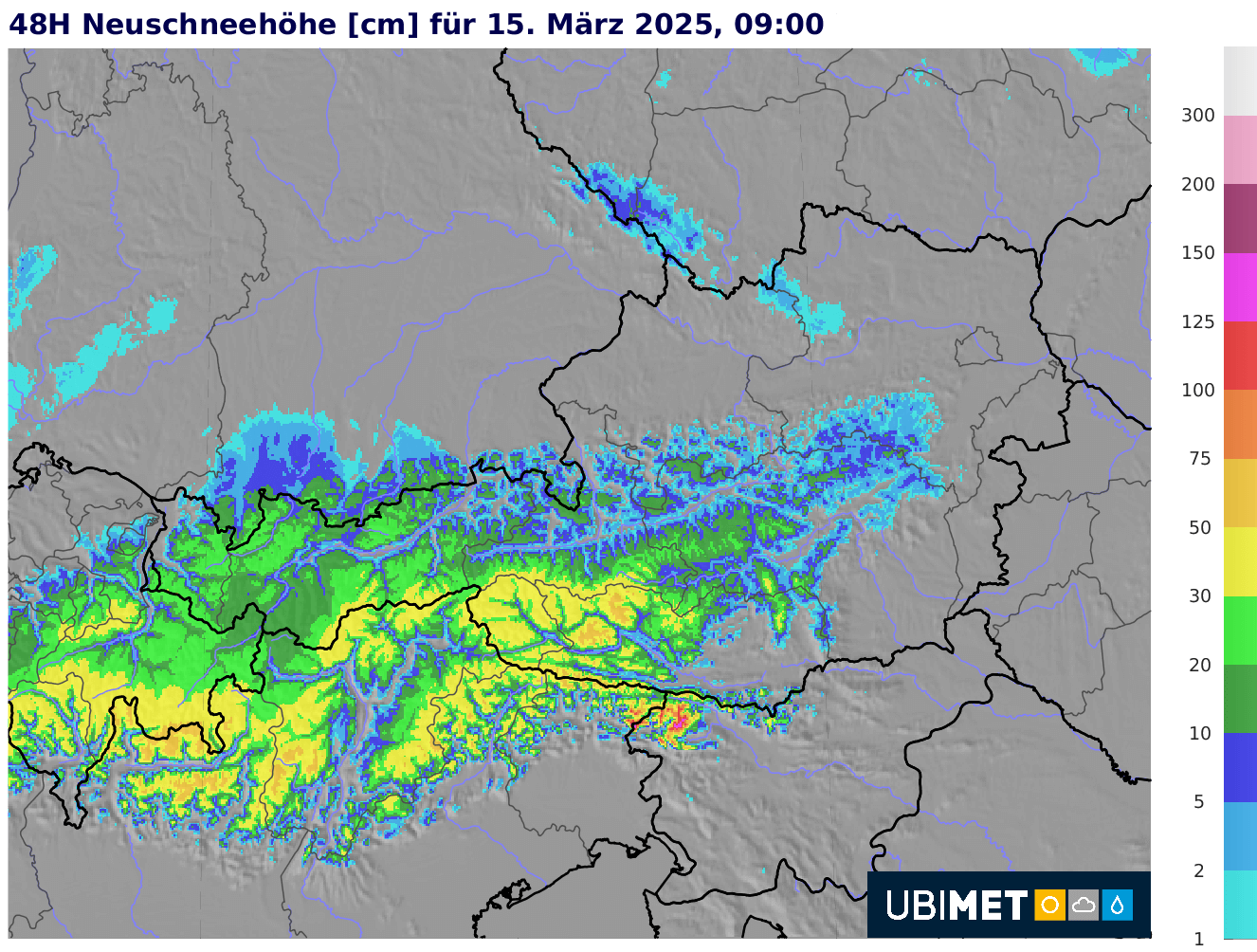

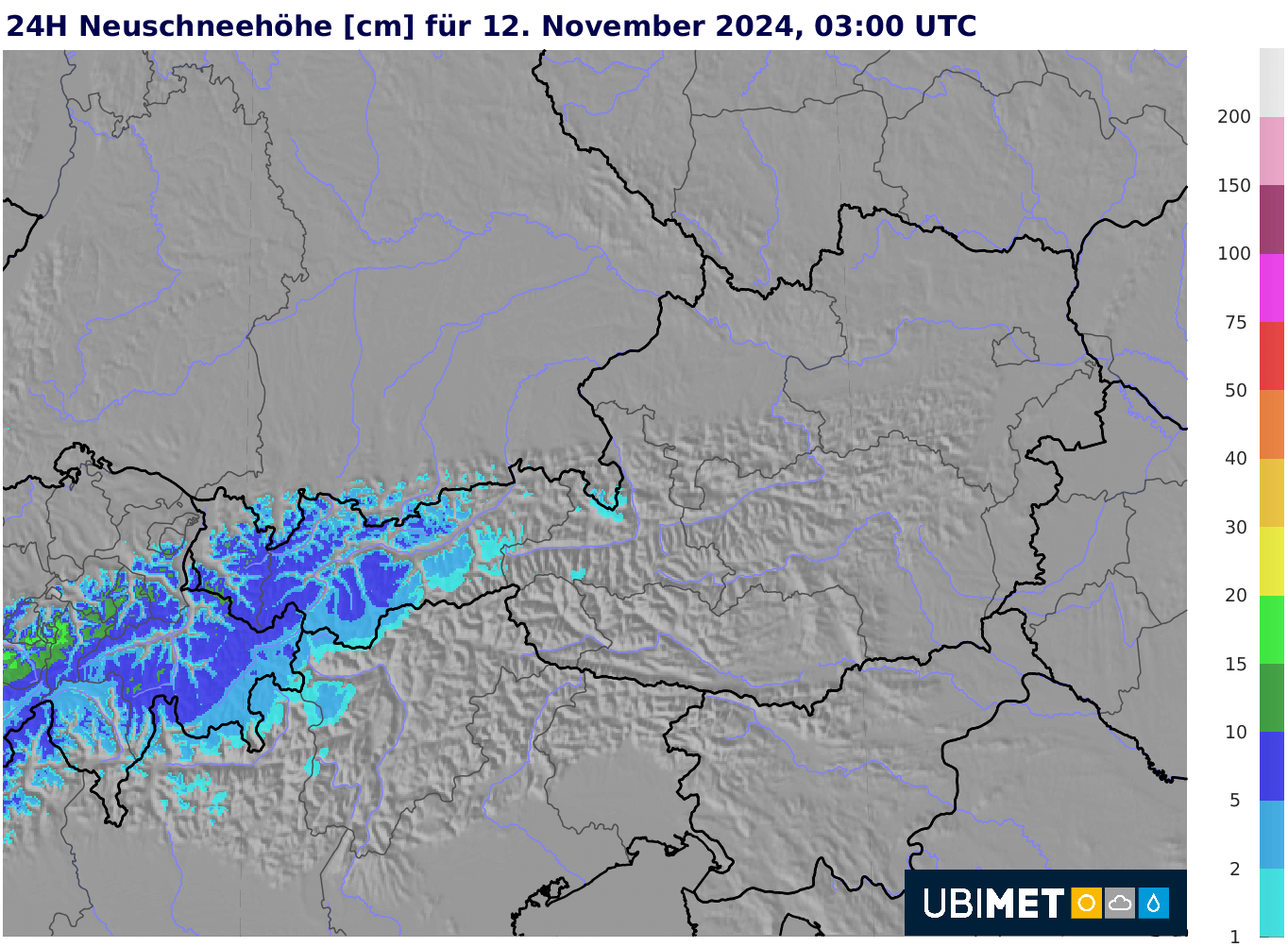

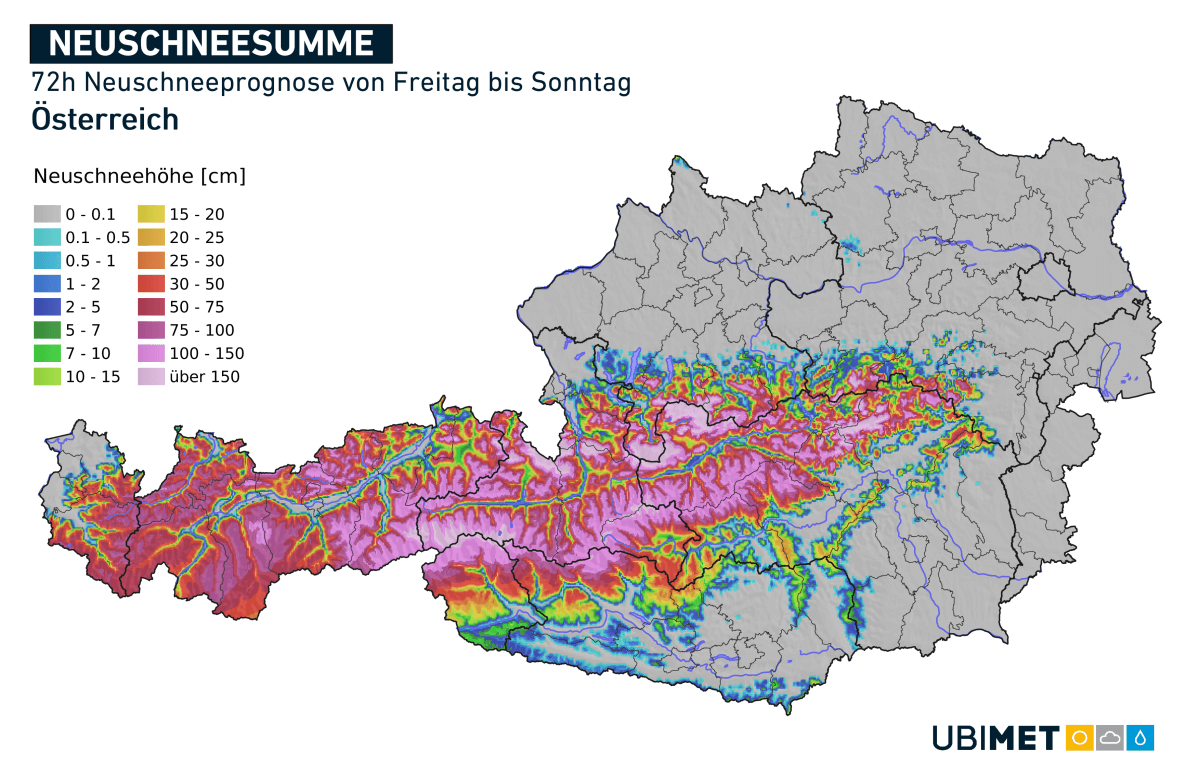

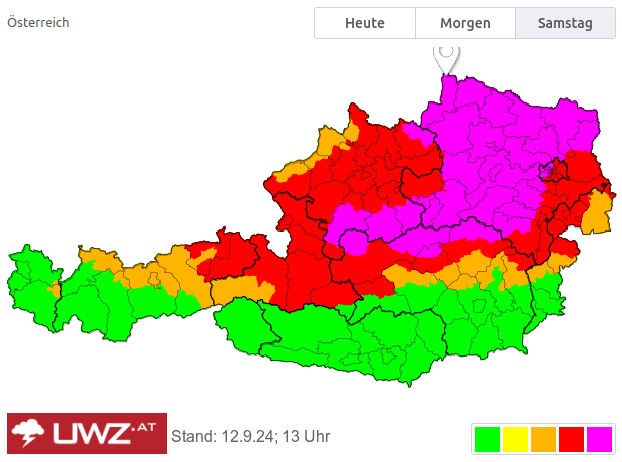

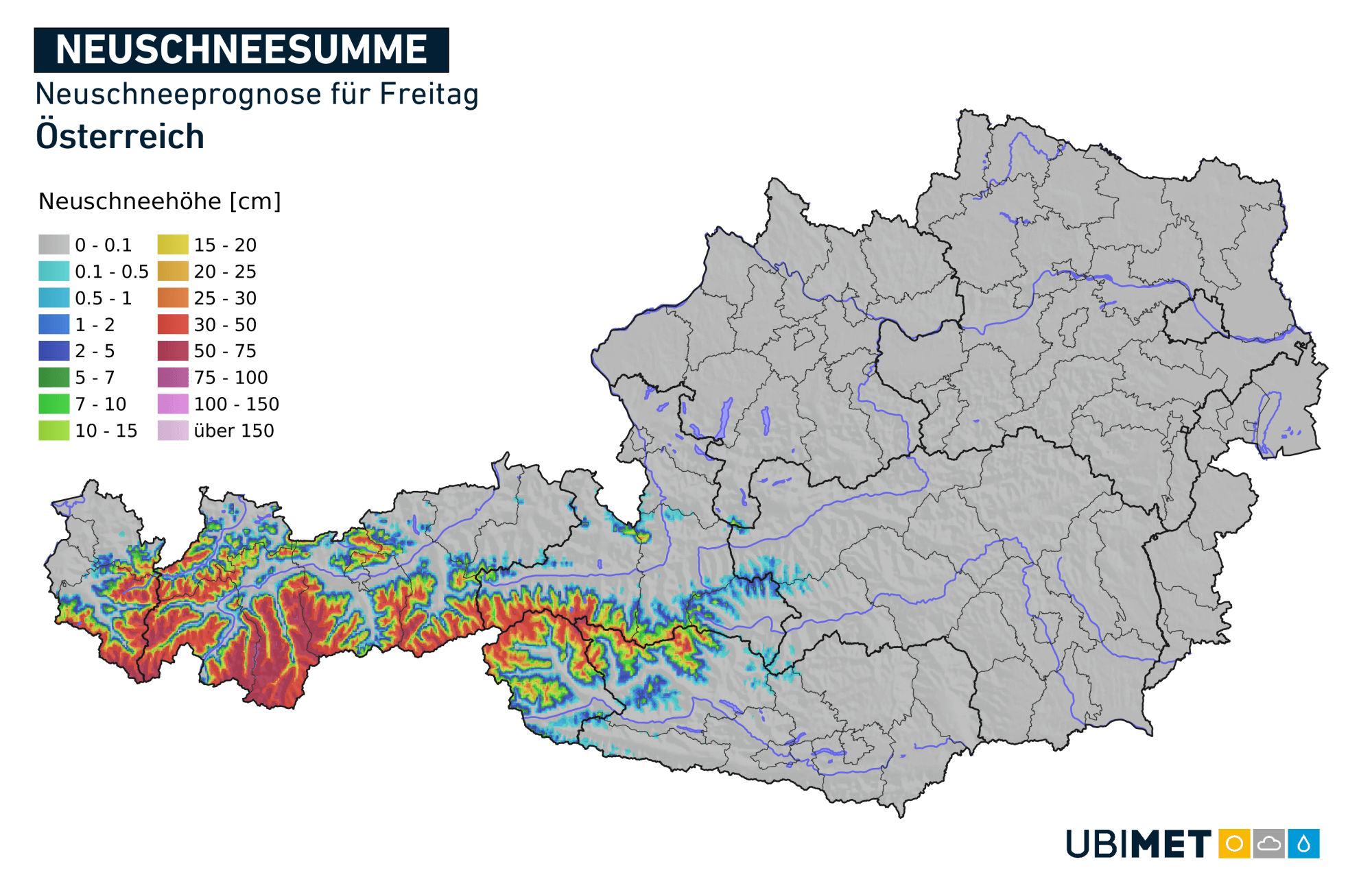

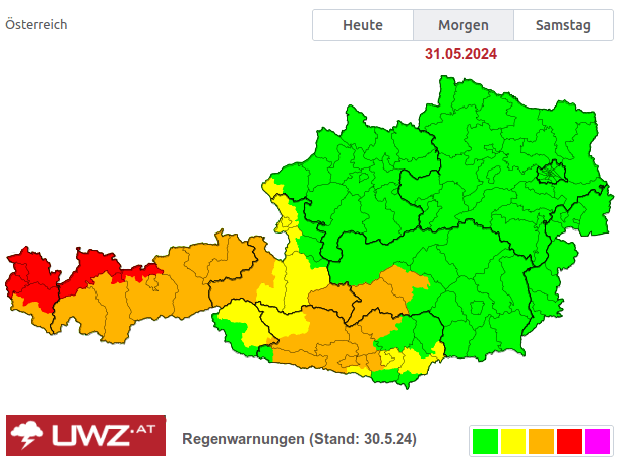

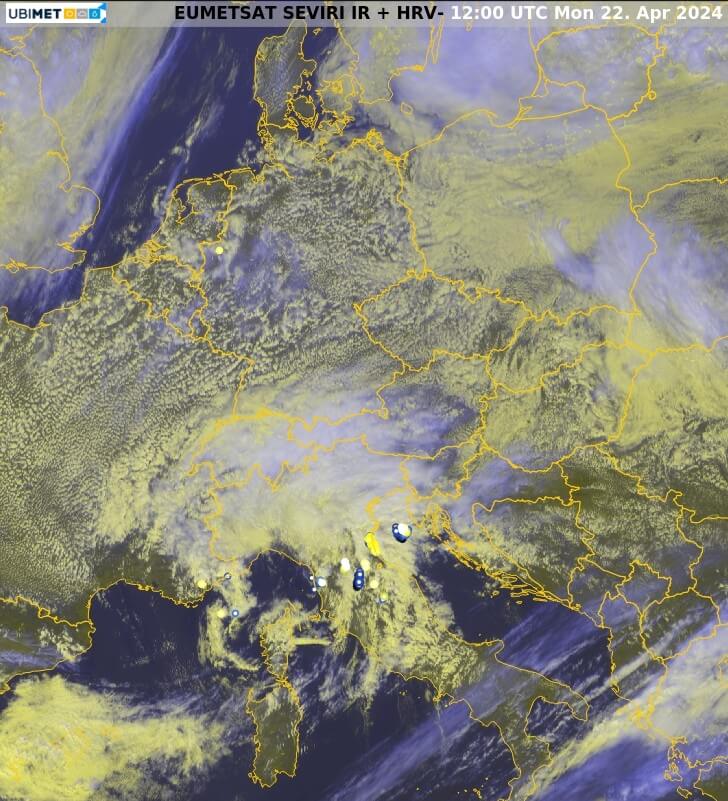

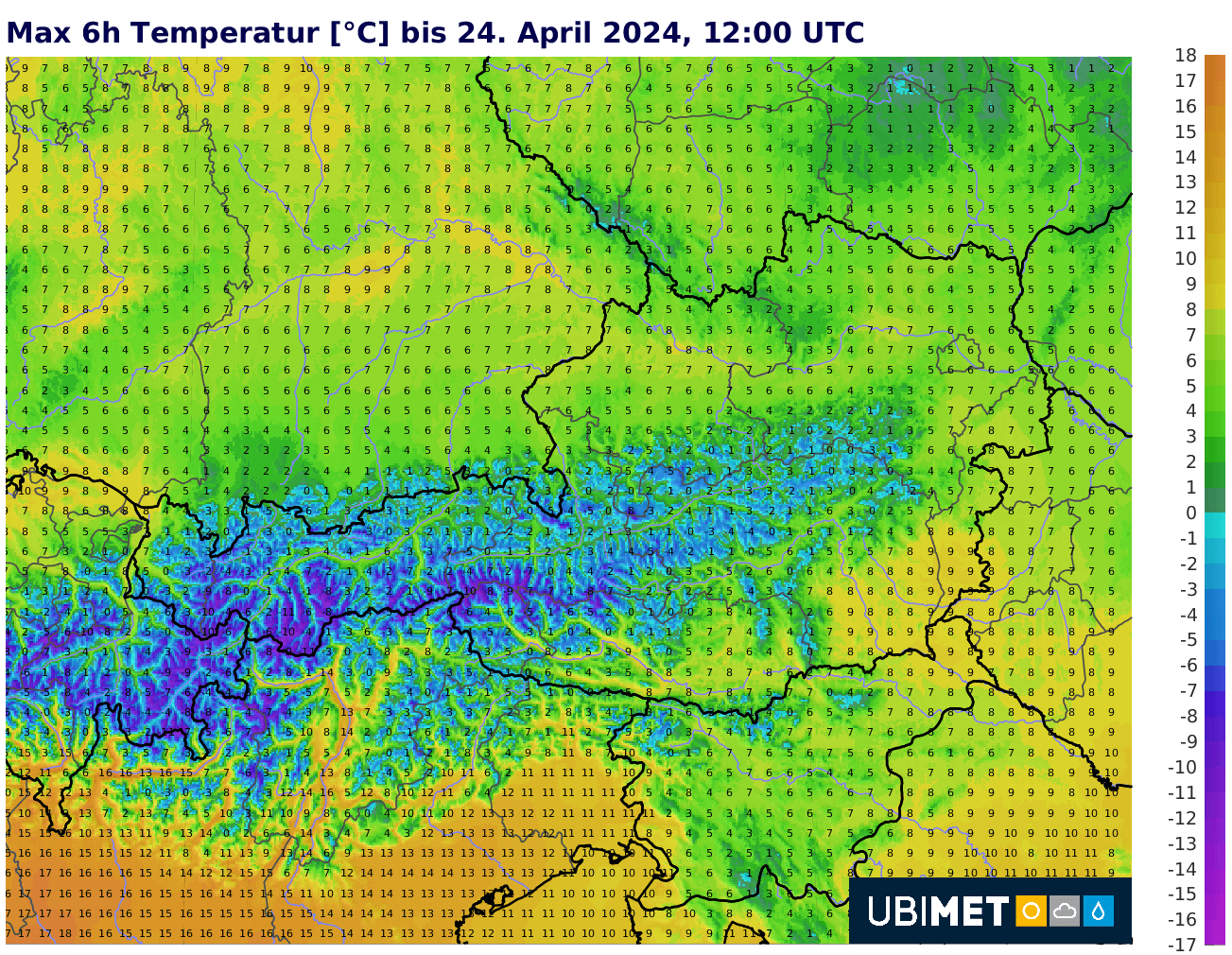

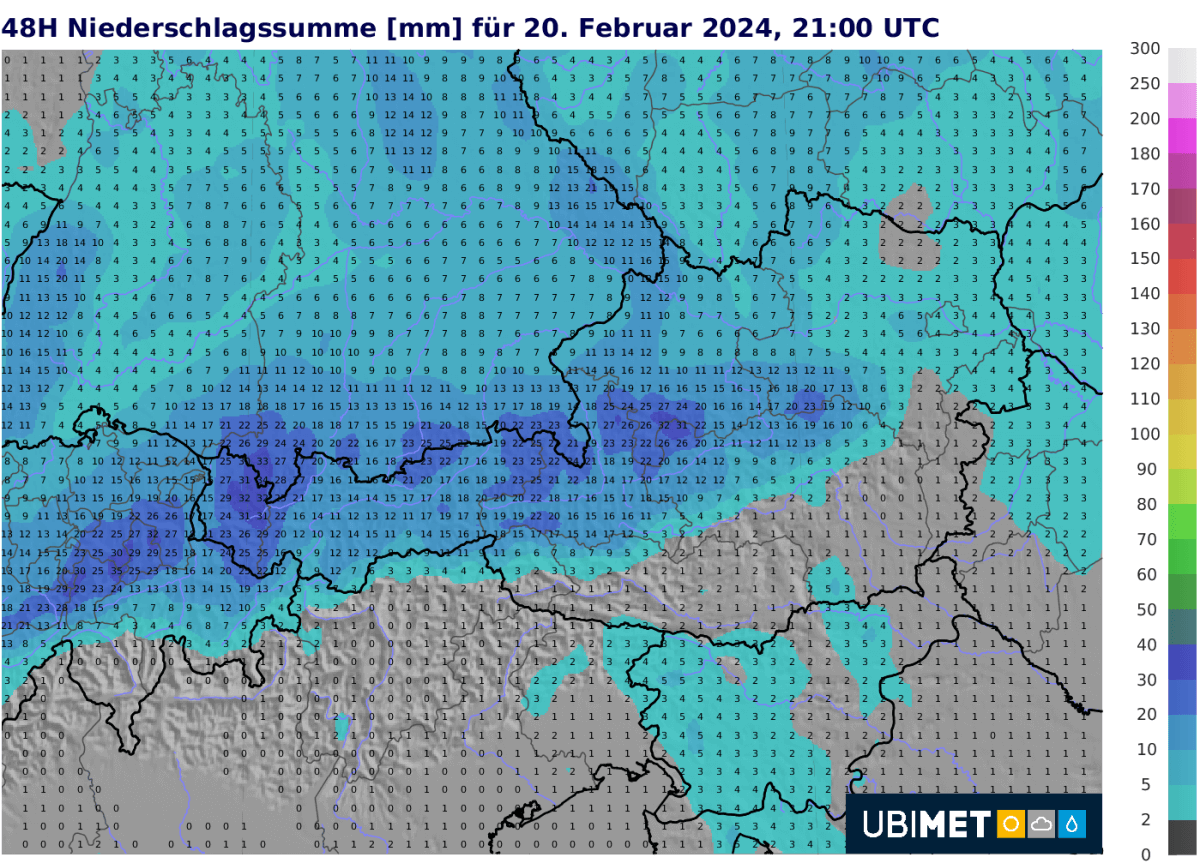

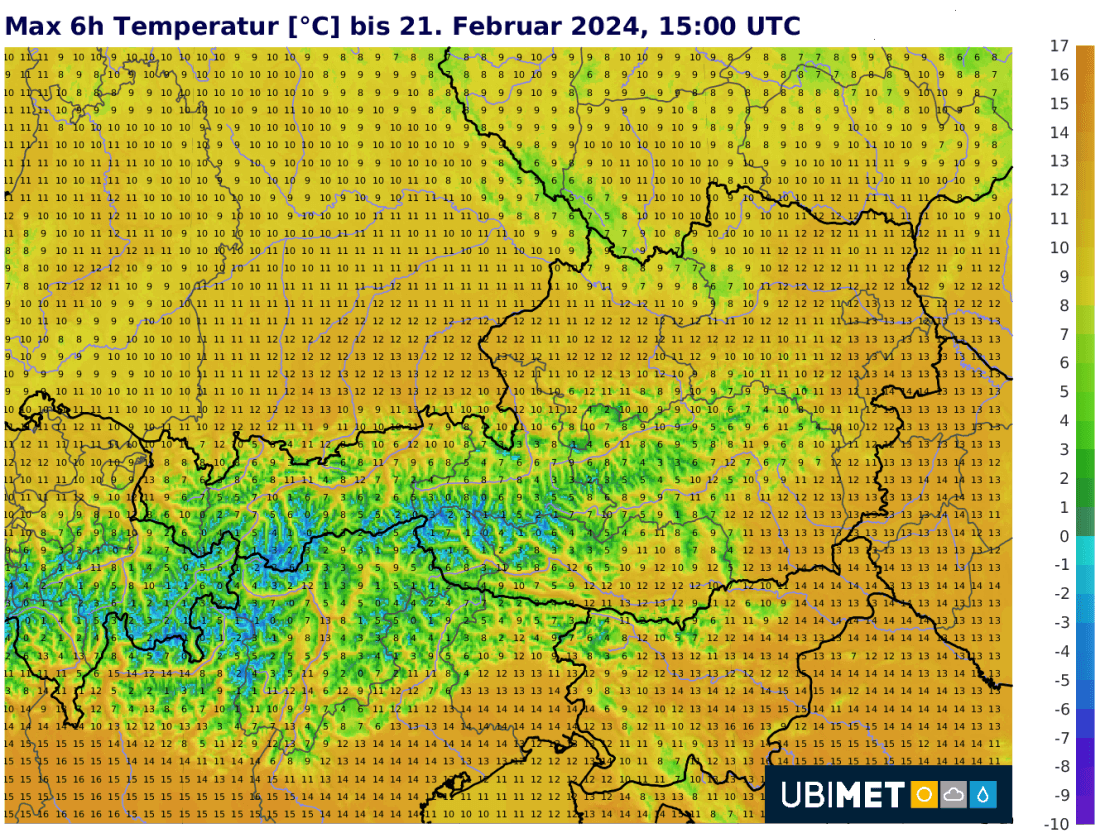

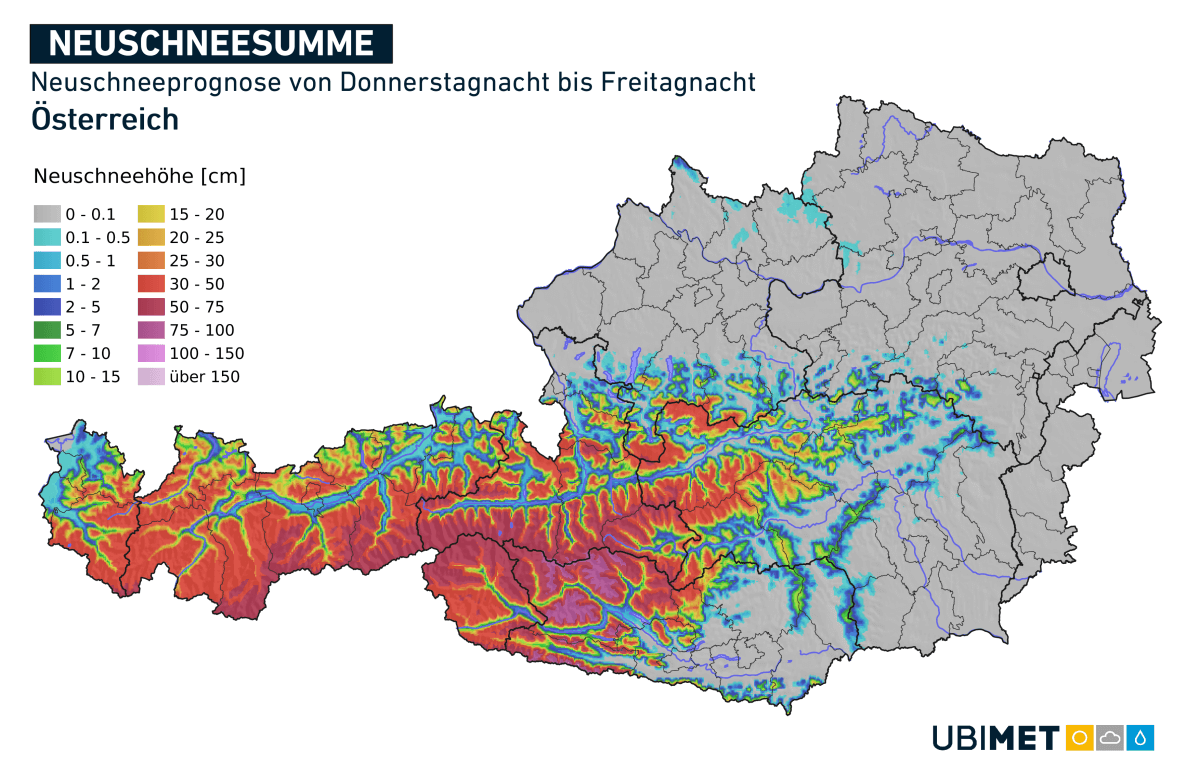

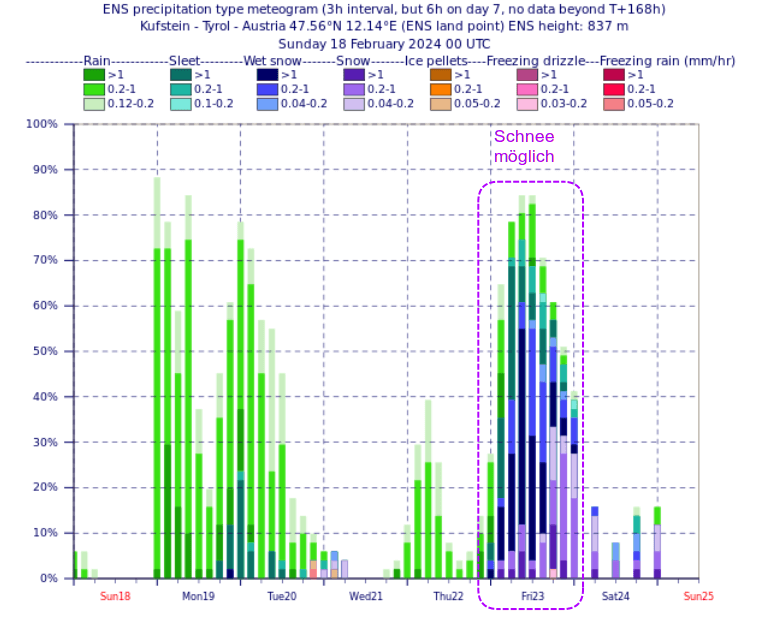

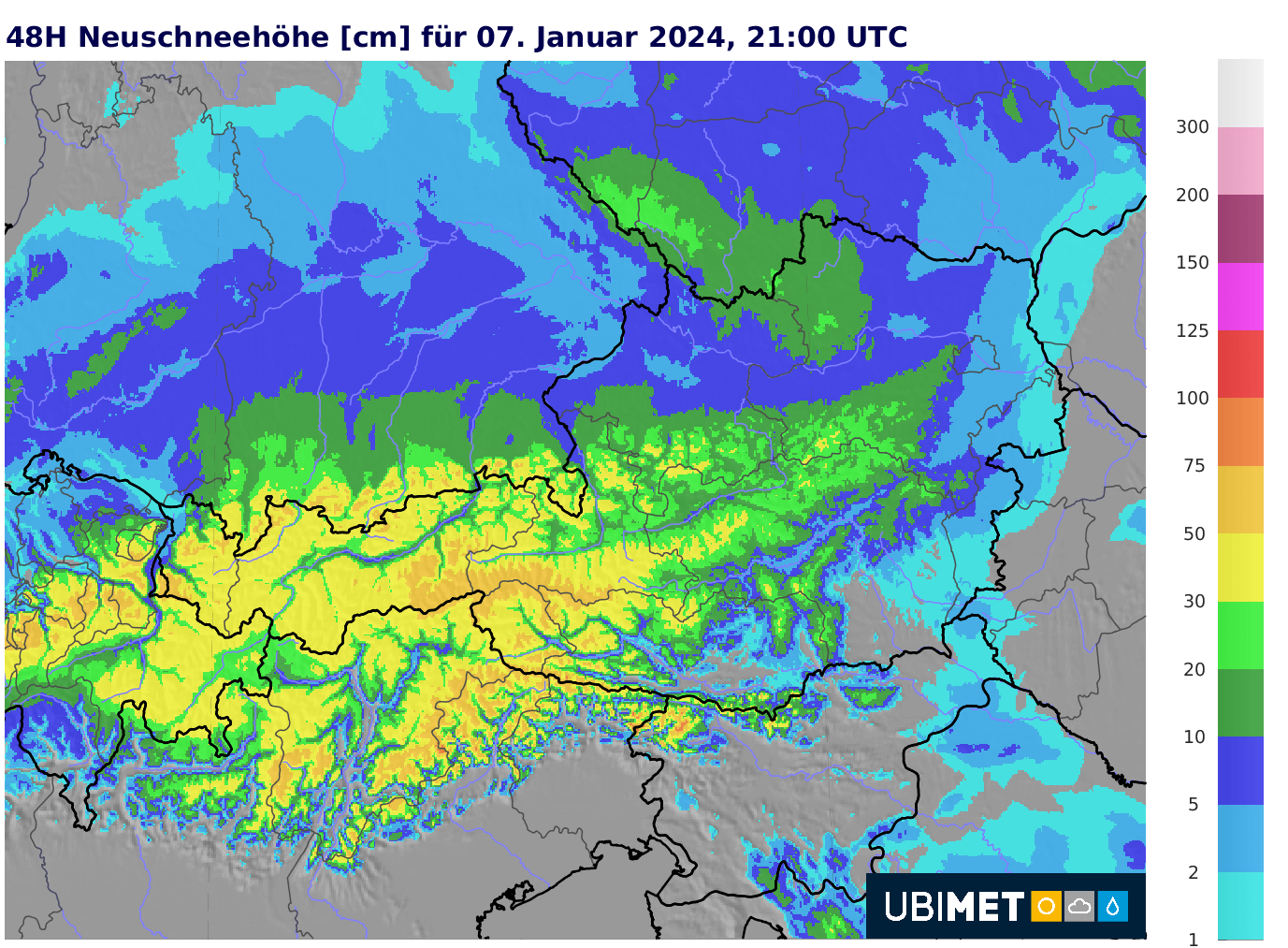

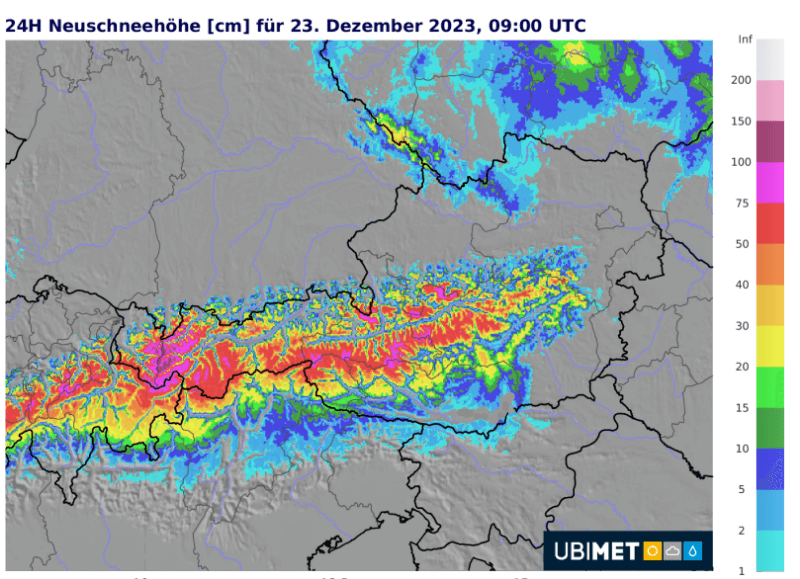

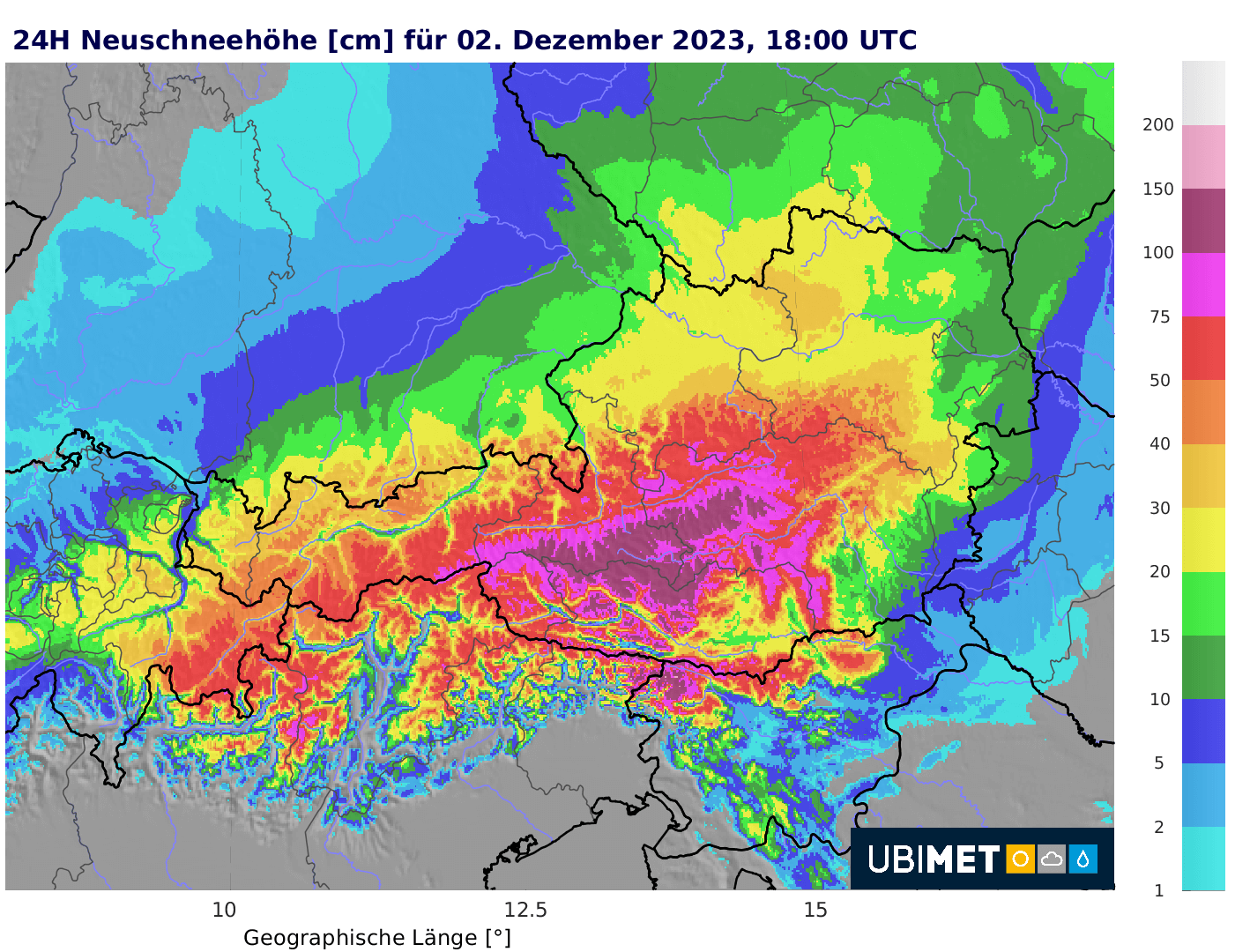

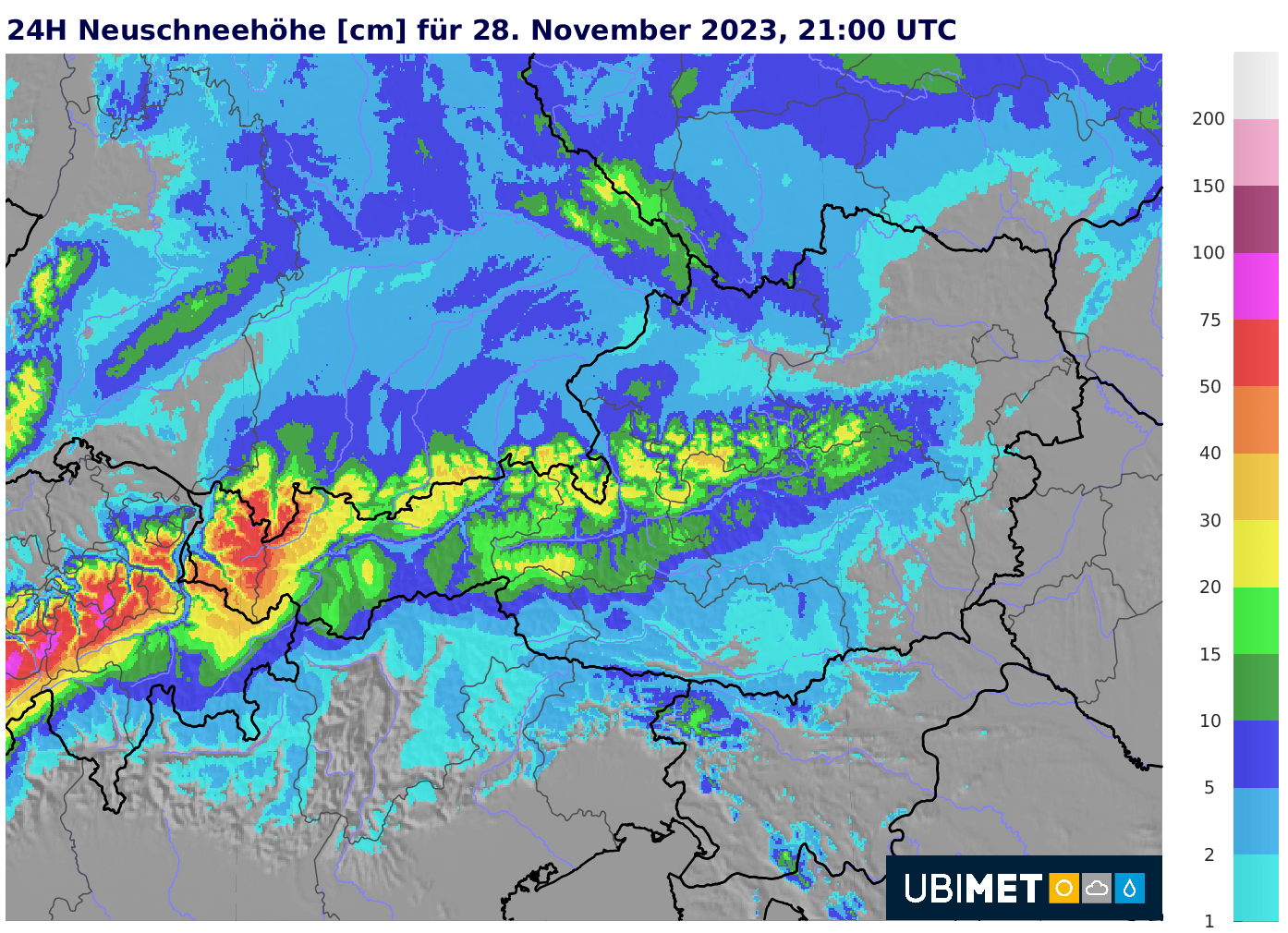

Eine Kaltfront hat zu Wochenbeginn den Alpenraum erreicht und in höheren Lagen für etwas Schnee gesorgt. Am Donnerstag erfasst eine weitere Kaltfront den Westen Österreichs und führt noch etwas kältere Luftmassen polaren Ursprungs ins Land. Von Vorarlberg bis Salzburg fällt zeitweise Schnee, während sich in den tiefsten Lagen, etwa im Rheintal, Regen dazumischt. Nach einer kurzen Wetterberuhigung steuert in der Nacht auf Freitag ein sich entwickelndes Tief über dem Mittelmeer neuerlich feuchte Luft in den Alpenraum, sodass der Schneefall in den Alpen erneut zunimmt.

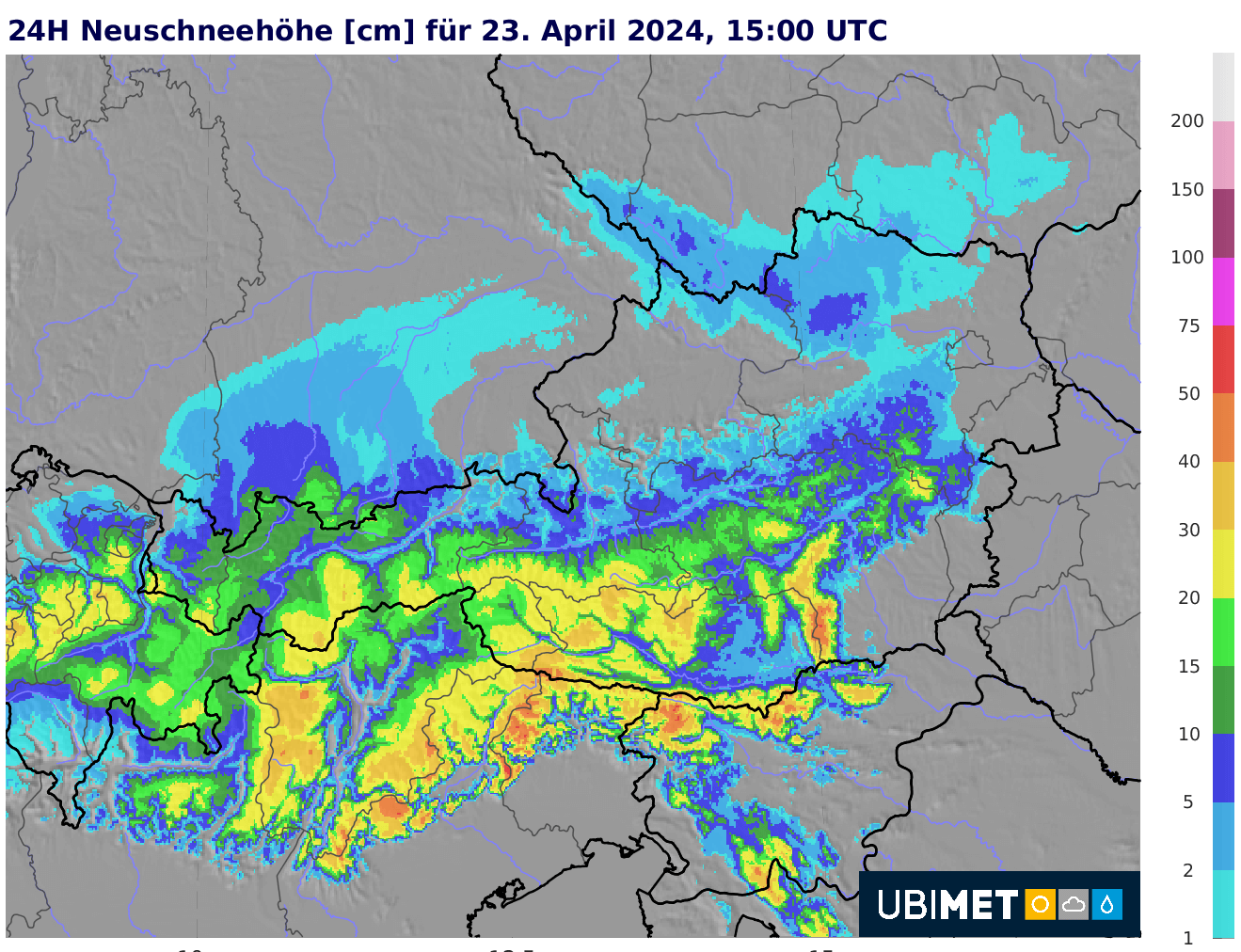

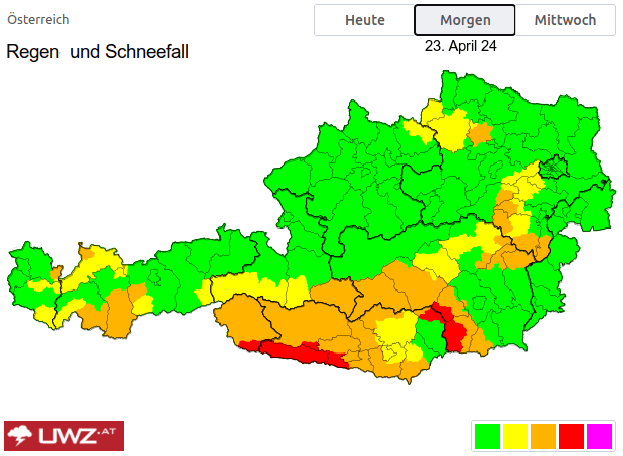

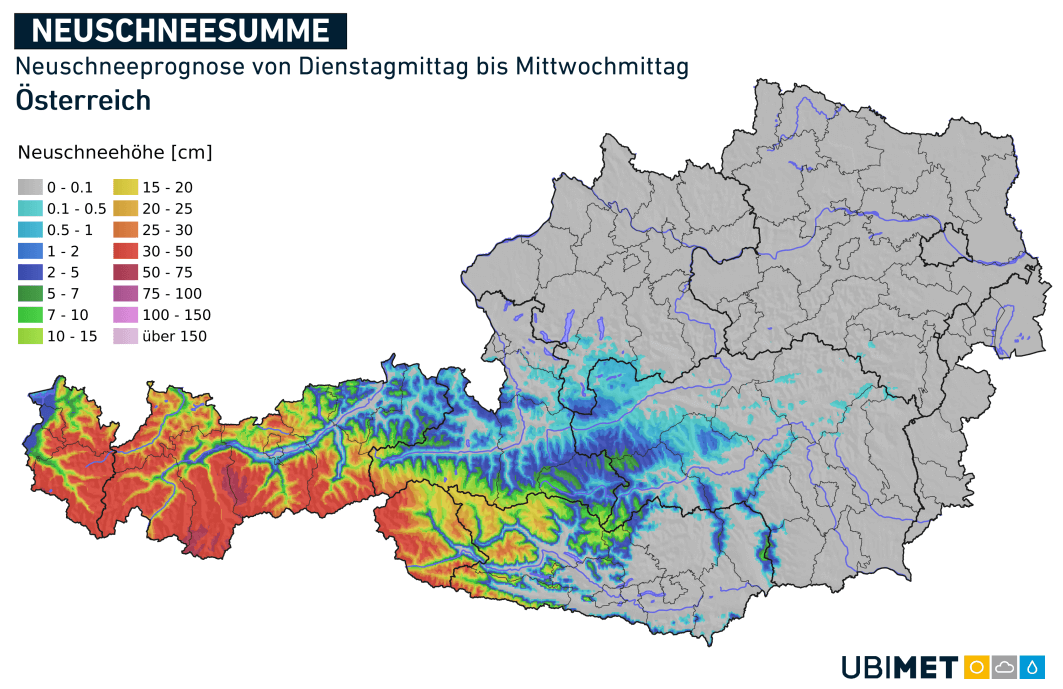

In Summe sind am Donnerstag und Freitag in Tallagen oberhalb von etwa 700 bis 900 m rund 10 bis 20 cm Schnee zu erwarten, auf den Bergen am Alpenhauptkamm auch bis zu 30 cm. Im Flachland fallen nur vorübergehend ein paar Schneeflocken bzw. im Südosten fällt zeitweise auch Regen. Im äußersten Norden des Landes bleibt es größtenteils trocken. Vom Donauraum nordwärts sowie von Unterkärnten bis ins Burgenland ist entsprechend noch keine geschlossene Schneedecke zu erwarten. Am Wochenende stellt sich großteils trockenes, aber kaltes Winterwetter ein.

Im Bergland hat die Wintersaison bereits begonnen und in diesen Tagen starten vielerorts auch in den Niederungen die Winterdienste durch. Unsere Meteorologen stehen dazu in engem Austausch, unter anderem mit den Winterdiensten von ASFINAG und ÖBB. Seit mittlerweile 20 Jahren erstellen wir Warnungen sowie Neuschneeprognosen für sämtliche Bahnhöfe Österreichs.

Gerade in den Alpen sind die Prognosen anspruchsvoll: Die Bahnhöfe und Verkehrsadern liegen zwischen 130 Metern Seehöhe im Burgenland und über 1.300 Metern in den Alpen, sodass zahlreiche Lokaleffekte berücksichtigt werden müssen. Viele Bahnstrecken verlaufen zudem durch bewaldete Abschnitte oder entlang steiler Bergflanken – etwa die Arlbergbahn, die Karwendelbahn oder die Tauernbahn. Präzise Wettervorhersagen sind hier besonders wichtig, um sich frühzeitig auf Naturgefahren wie starken Schneefall, erhöhte Lawinengefahr oder Sturmschäden vorbereiten zu können.

Gemeinsam mit der ÖBB werden auch zahlreiche Wetterstationen im ganzen Land betrieben, welche uns rund um die Uhr wertvolle Informationen liefern. Die ÖBB haben dazu ein aktuelles Video auf LinkedIn und YouTube geteilt, das auch Aufnahmen aus unserem Büro zeigt.

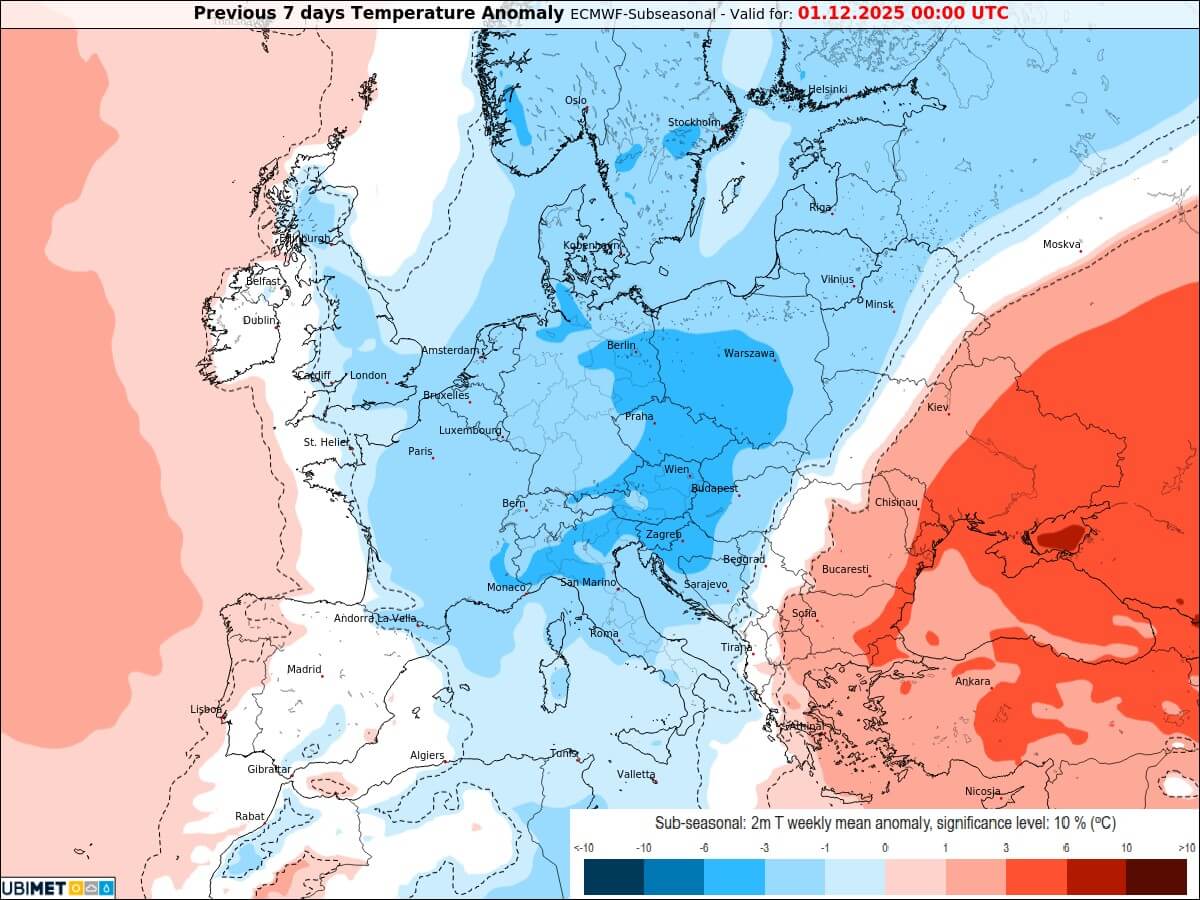

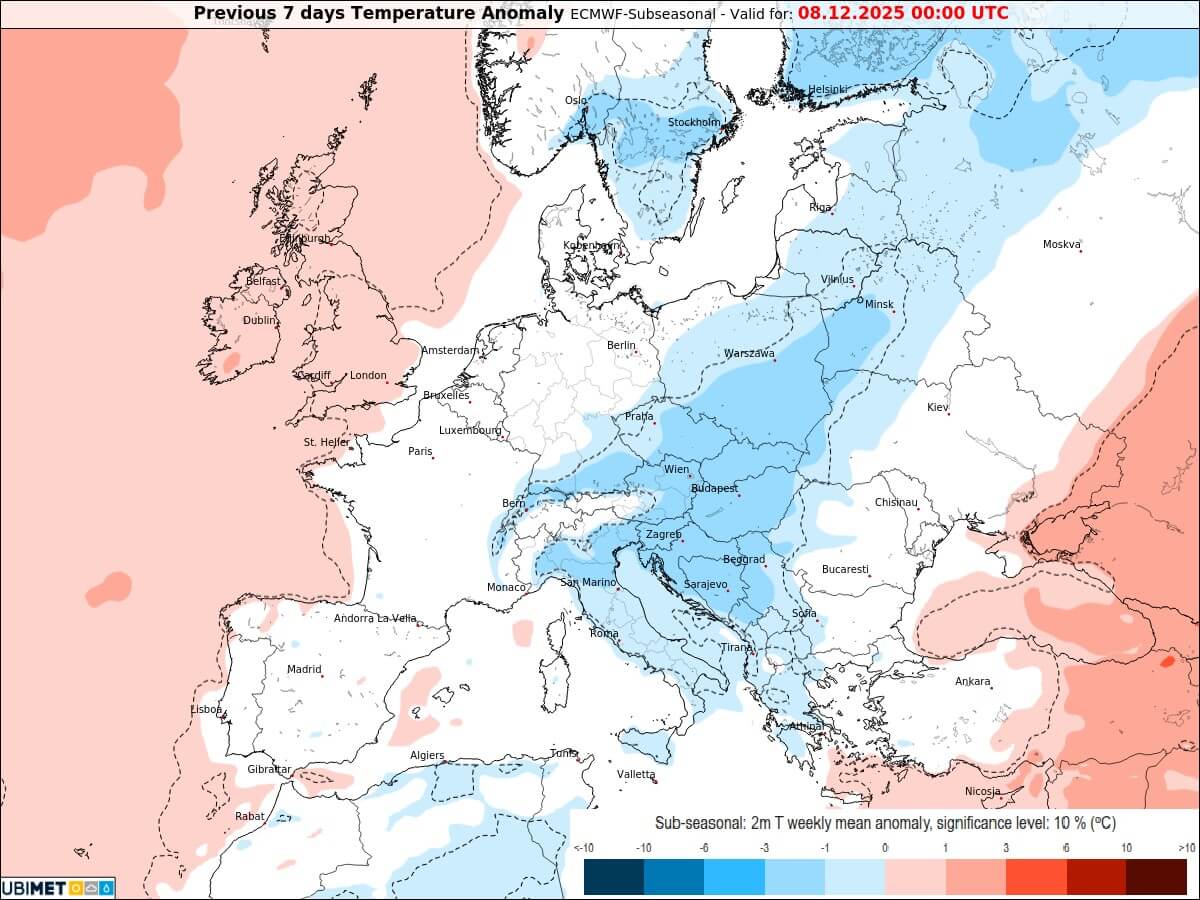

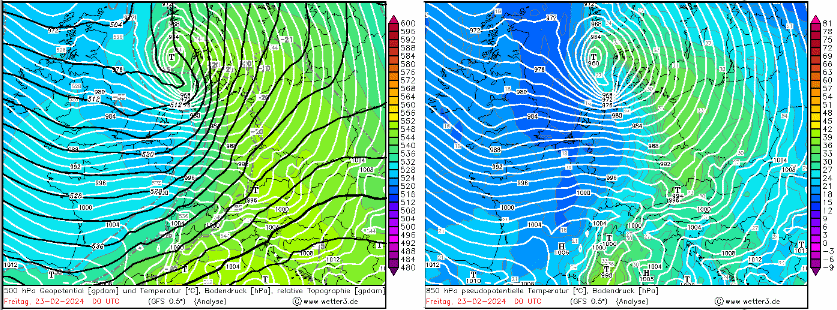

Die Großwetterlage in Europa ist bis auf Weiteres recht festgefahren. Die Modelle deuten in den kommenden Wochen auf rege Tiefdrucktätigkeit und unterdurchschnittliche Temperaturen in Mitteleuropa hin. Nach derzeitigem Stand setzt sich dieses Muster mit nur vorübergehenden Unterbrechungen bis zum Monatsende fort, sodass auch in den Niederungen Chancen auf Schneefall bestehen.

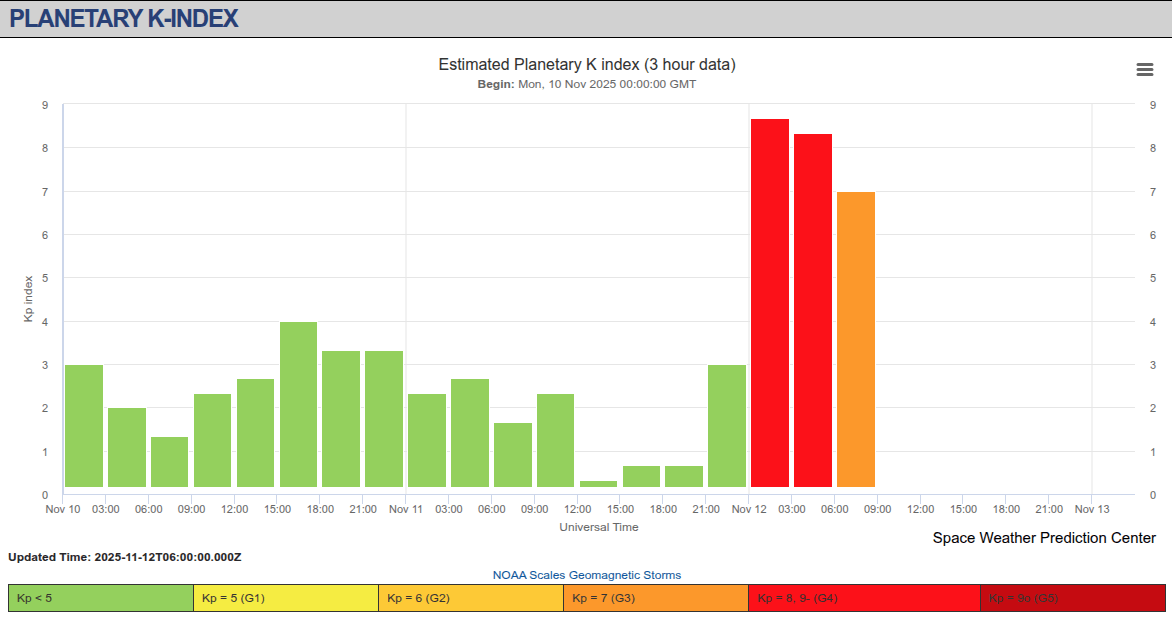

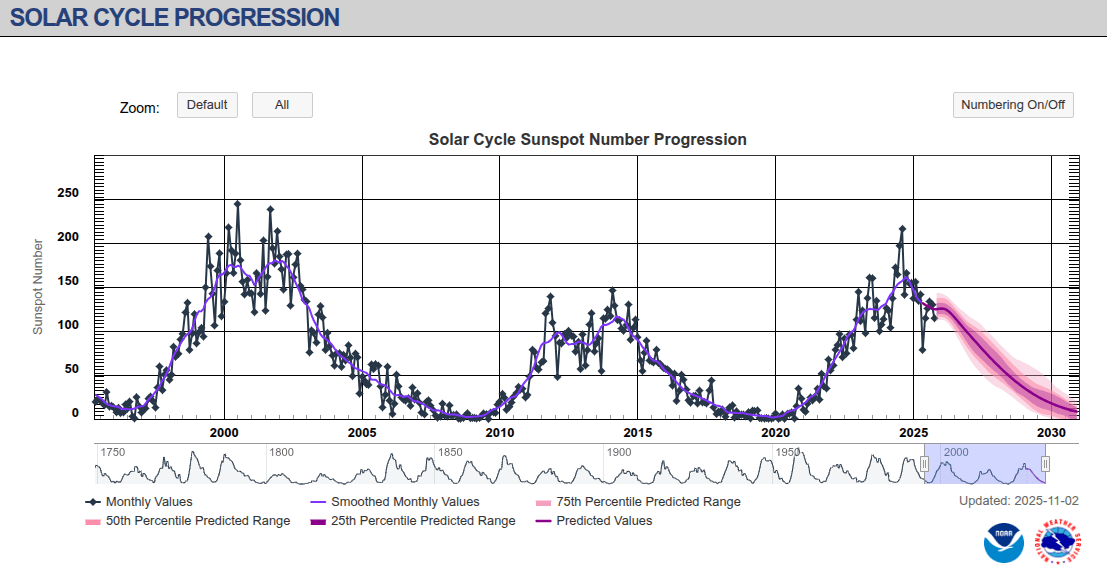

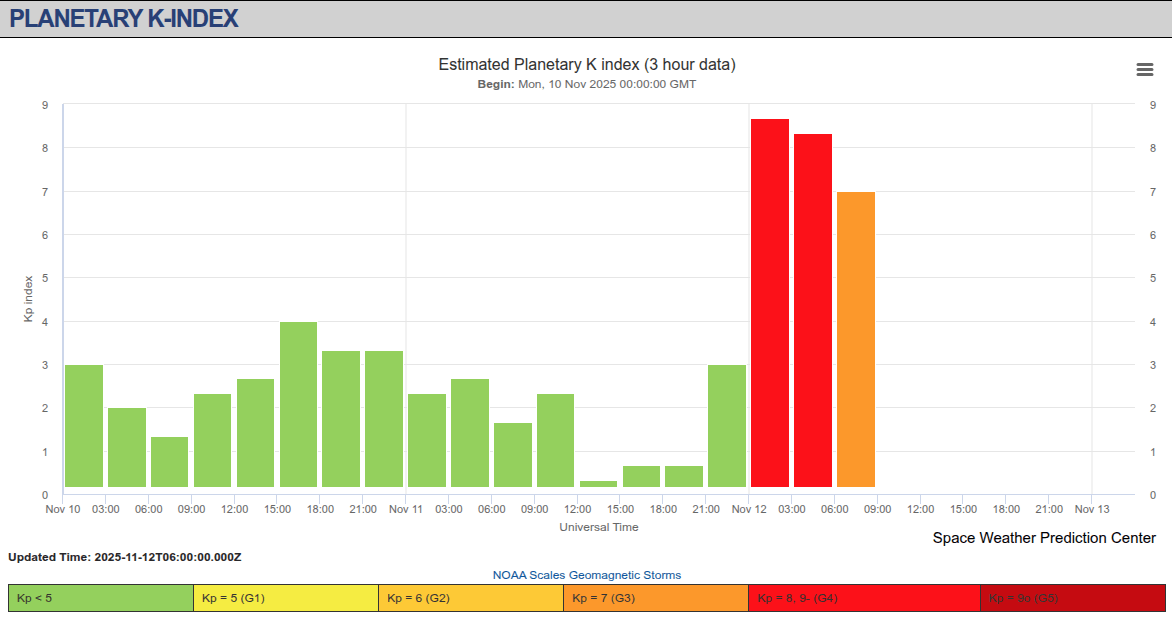

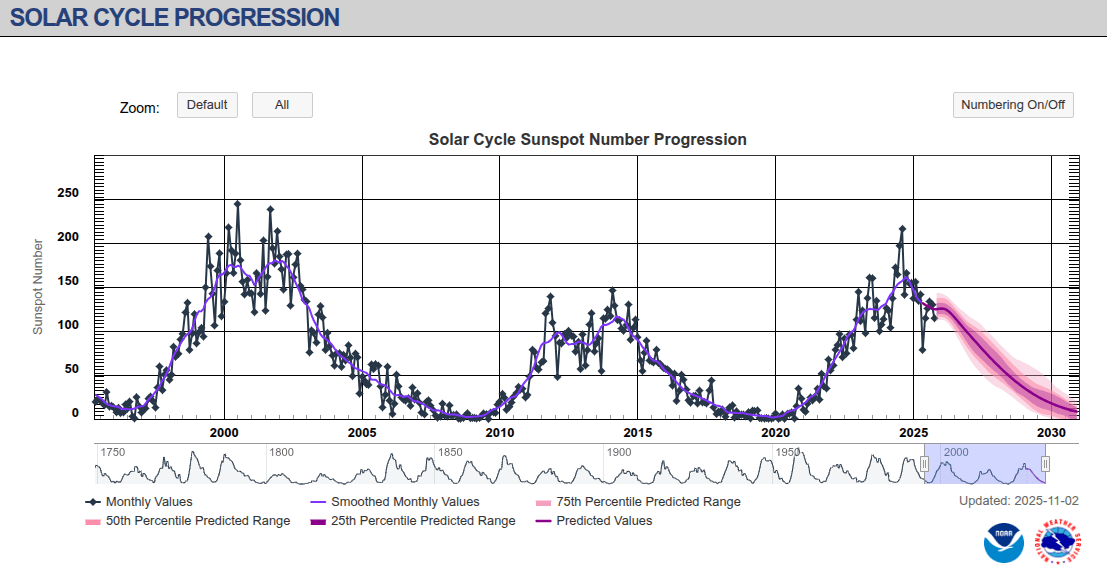

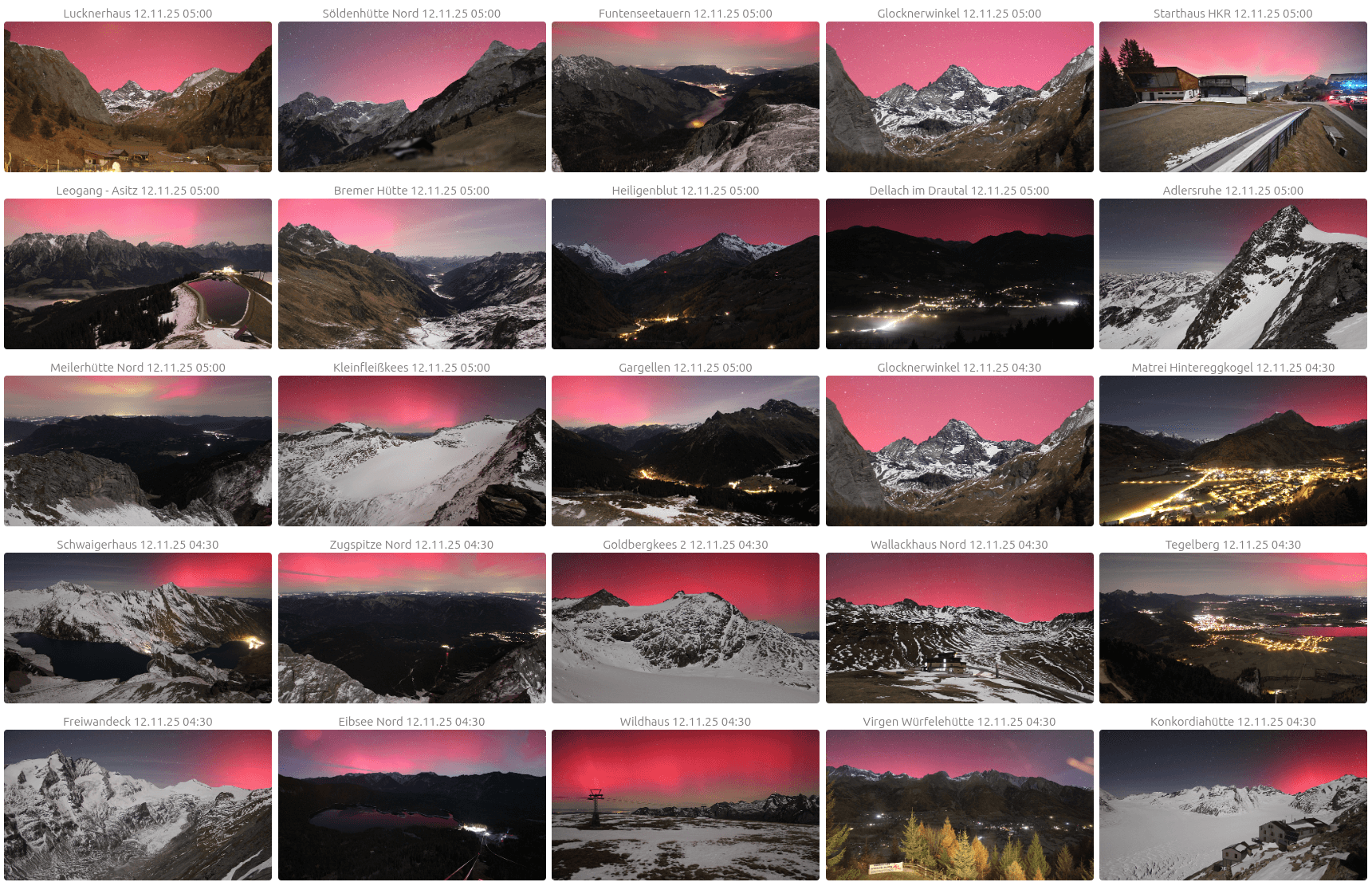

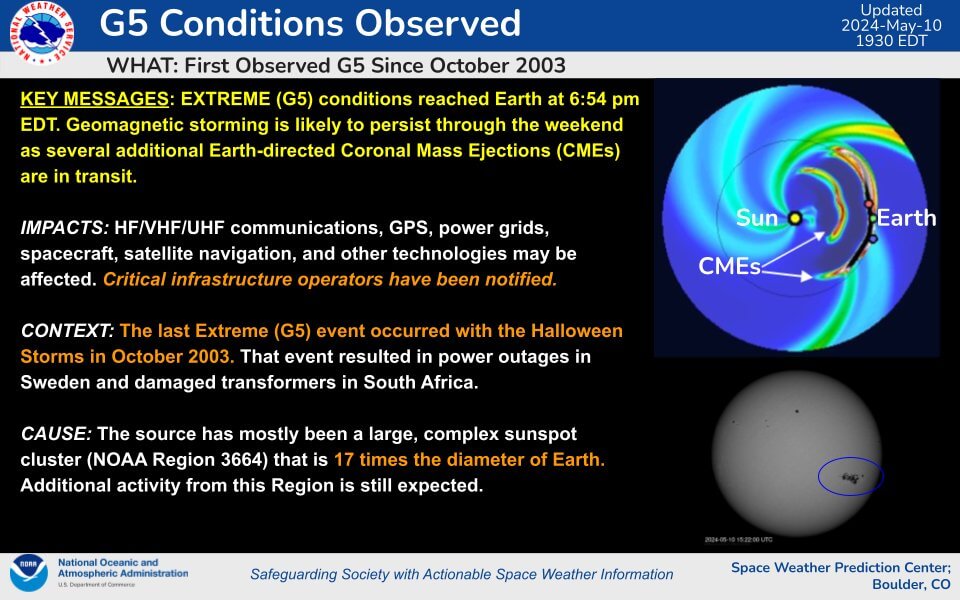

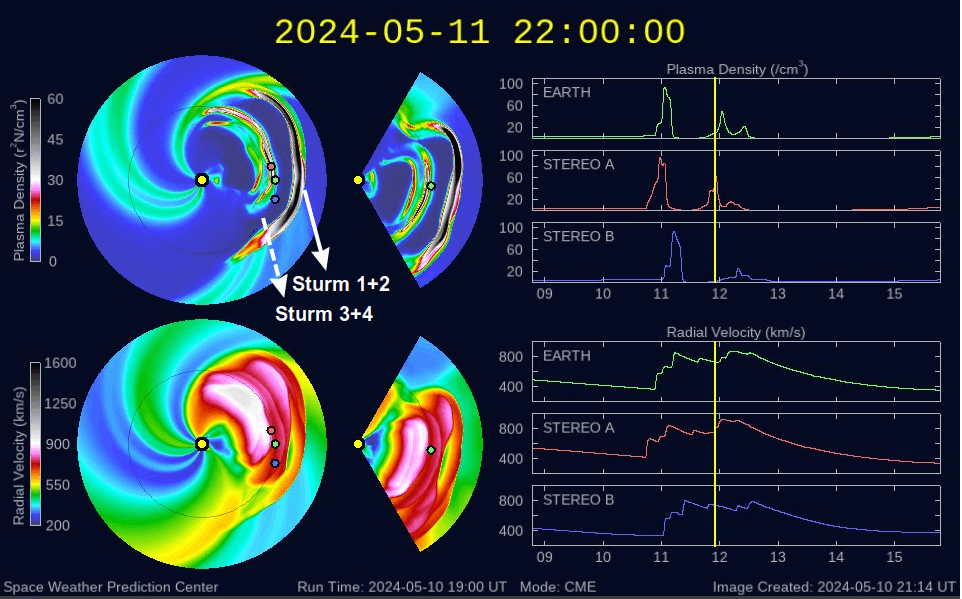

Auf der erdzugewandten Seite der Sonne kam es im Bereich einer komplexen Sonnenfleckengruppe in den vergangenen Tagen zu mehreren starken Eruptionen. Allein in den letzten drei Tagen haben sich drei Sonnenstürme auf den Weg zur Erde gemacht: Zwei davon sind in der vergangenen Nacht eingetroffen und haben auf der Erde einen schweren geomagnetischen Sturm der G4-Klasse ausgelöst. Das Timing war für Europa zwar nicht ideal, dennoch konnte man aber im Laufe der zweiten Nachthälfte bei klaren Verhältnissen vielerorts noch rötliche Polarlichter beobachten.

Polarlichter gerade über Idar-Oberstein 😳🤩 #northernlights #auroraborealis

📷 @SeVoSpace pic.twitter.com/Gx12GfFDKR

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) November 12, 2025

Wunderbare Polarlichter heute Nacht über Österreich, eingefangen von vielen Webcams.

🎥 Feratel pic.twitter.com/aLTrOAygUt— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) November 12, 2025

Seit mehreren Stunden leuchtet der Himmel bis nach Oberbayern in wunderschönen Rot- und Pinktönen! Seit etwa 2 Uhr wurden die Kriterien für einen schweren geomagnetischen Sturm überschritten pic.twitter.com/92Q5iDTaNy

— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) November 12, 2025

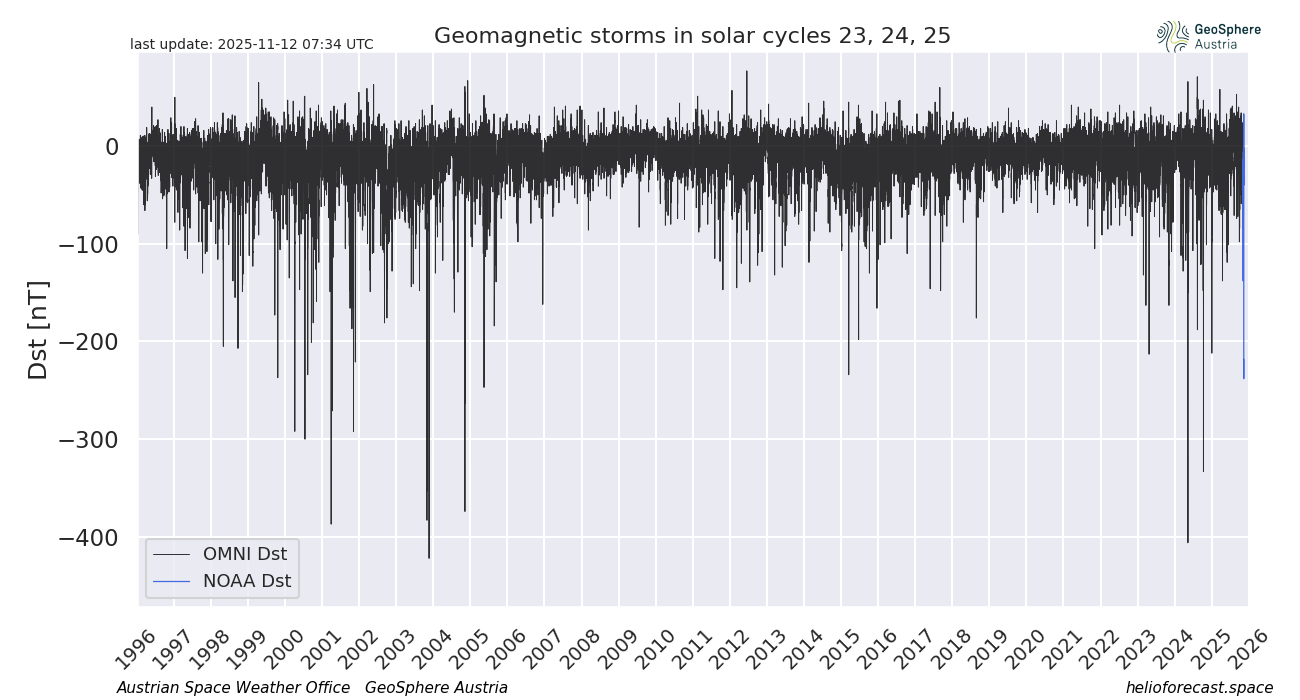

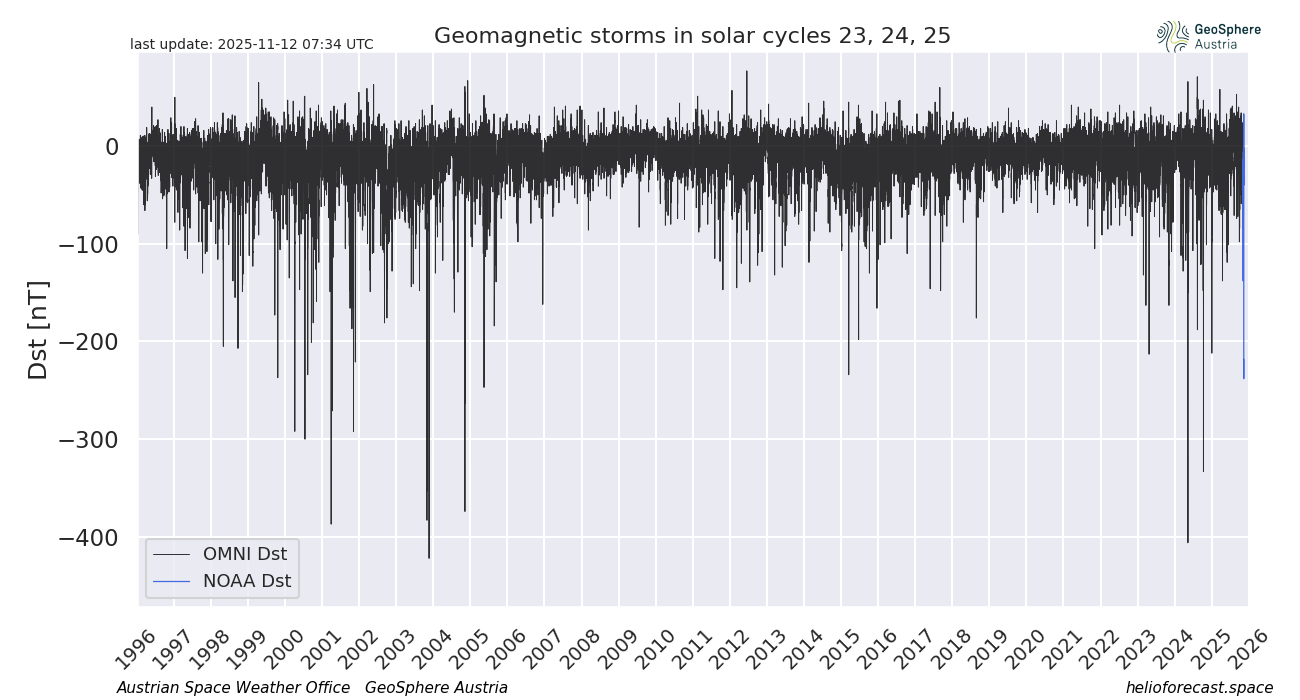

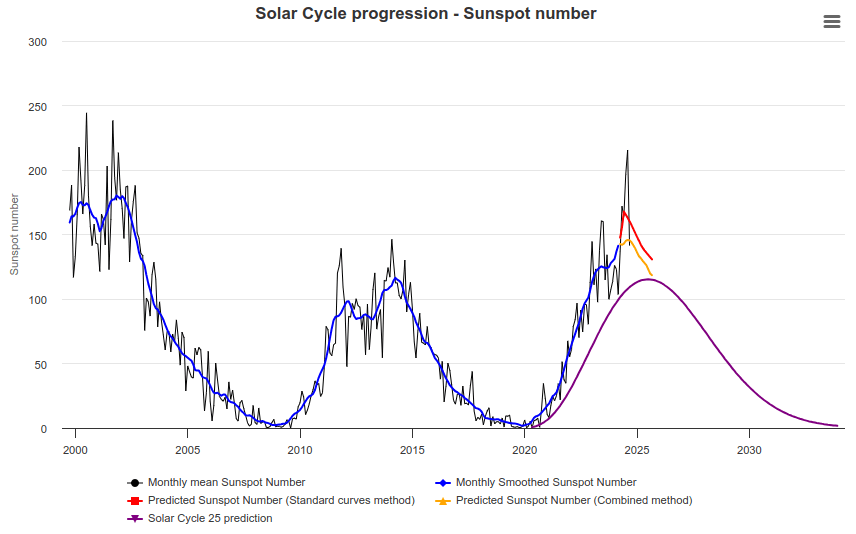

Der heutige geomagnetische Sturm war der bislang stärkste des Jahres und mit einem Dst-Index von -238 nT, gefolgt vom Neujahrssturm (-212 nT). Es handelt sich zudem um den bislang drittstärkste des aktuellen Sonnenzyklus, nach Mai 2024 (-406 nT) und Oktober 2024 (-333 nT).

Polarlichter über Berlin Brandenburg hier Lichtenrade gegen 2 Uhr nachts #Auroraborealis #polarlichter #berlin #brandenburg #nordlichter #heute pic.twitter.com/lfkNAzFLR4

— Wildlife Fotografie Berlin Brandenburg Regional (@Wildlife_Fotos) November 12, 2025

Nun heißt es abwarten auf die Schockfront eines weiteren CMEs, der sich gestern im Zuge eines starken X5.1-Flares auf den Weg zur Erde gemacht hat. Das Potenzial ist groß und der Höhepunkt des aktuell andauernden geomagnetischen Sturms könnte noch bevorstehen – einzelne Modelle berechnen für den bevorstehenden Sturm sogar eine Geschwindigkeit des Sonnenwinds im Bereich der Erde von über 1000 km/s! Damit ist neuerlich ein schwerer bzw. eventuell sogar extremer geomagnetischer Sturm möglich und die Chance auf Polarlichter ist kommende Nacht stark erhöht.

NASA M2M SWO estimate the speed of the CME at 1856 km/s – a very fast CME! The animation of the CME in Cor2 data is absolutely spectacular. Big, fast CME. Bulk headed for us. I think it is safe to say this will be one of the most impressive near side CMEs of the cycle (fingers… https://t.co/nkNhspZo9i pic.twitter.com/9dRXkiSAPS

— Jure Atanackov (@JAtanackov) November 11, 2025

Wie immer sind die Unsicherheiten jedoch groß: Ähnlich wie bei einer sommerlichen Gewitterlage konnte man zwar schon mehrere Tage zuvor das Potenzial für einen schweren Sonnensturm erkennen, ob das „Gewitter“ – bzw. in diesem Fall der geomagnetische Sturm – dann tatsächlich eintrifft, lässt sich jedoch meist erst mit etwa einer Stunde Vorlaufzeit konkret vorhersagen, wenn der Sonnensturm die Raumsonden am L1-Punkt erreicht. Wie stark ein Sonnensturm das Erdmagnetfeld beeinflusst, hängt davon ab, wie sein Magnetfeld im Verhältnis zum Erdmagnetfeld ausgerichtet ist: Trifft ein südlich ausgerichtetes Magnetfeld des Sonnensturms auf das nach Norden gerichtete Magnetfeld der Erde, können sich die Feldlinien miteinander verbinden („magnetische Rekonnexion“). Dadurch gelangt besonders viel Energie in die Magnetosphäre, was zu intensiven Polarlichtern und starken geomagnetischen Stürmen führen kann. Ist das Magnetfeld des Sonnensturms hingegen nach Norden gerichtet, bleibt diese Kopplung weitgehend aus – die Auswirkungen auf die Erde sind dann deutlich schwächer. Hier findet ihr weitere Infos zum Thema Weltraumwetter.

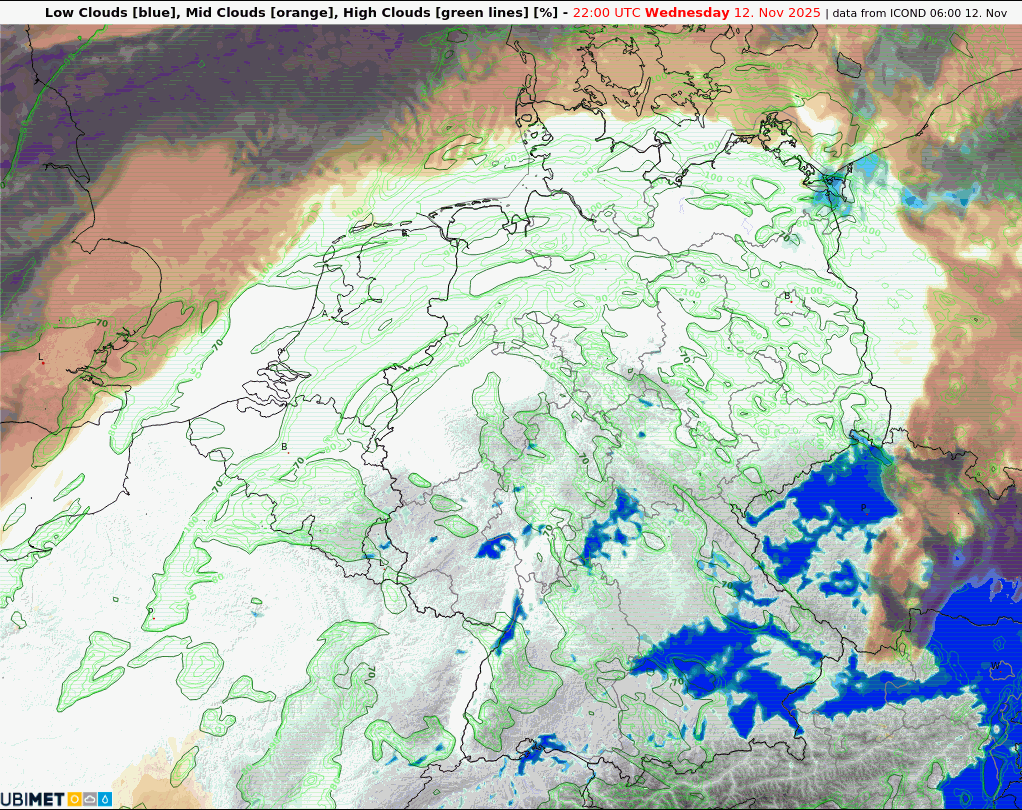

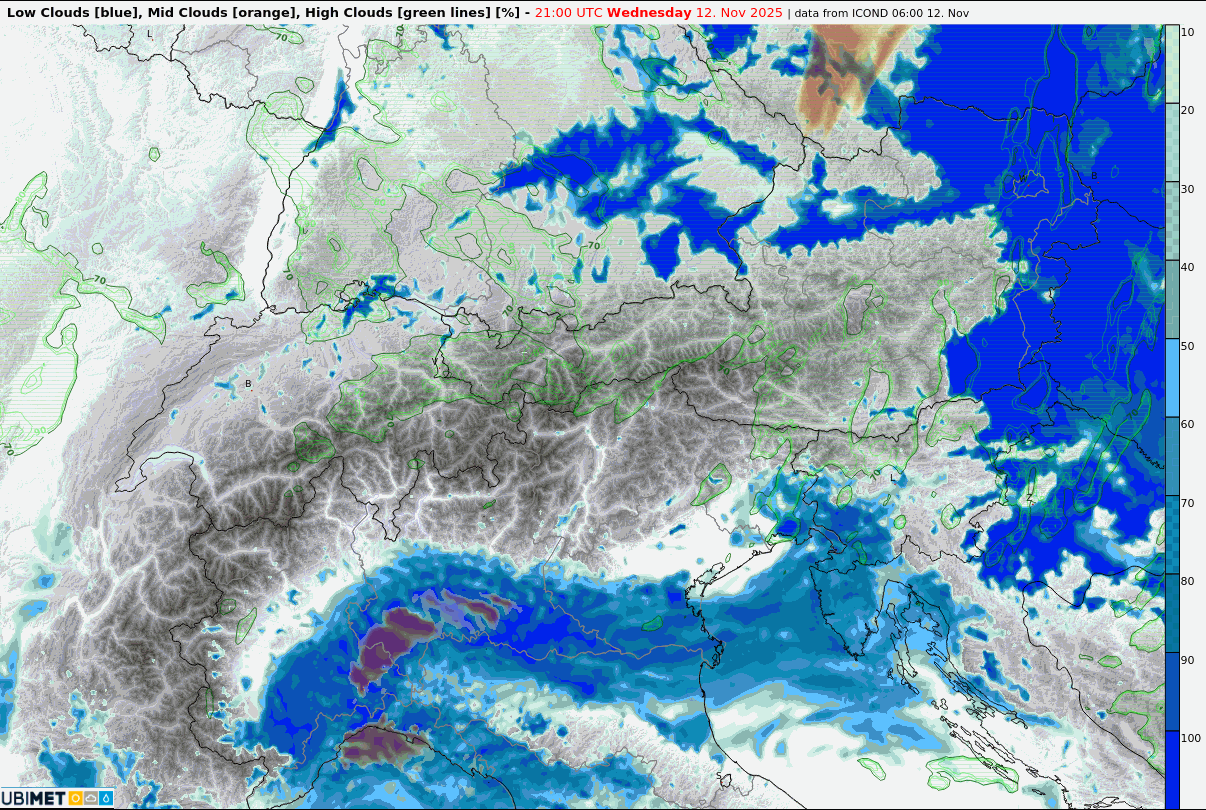

In weiten Teilen des Landes ziehen in der kommenden Nacht ausgedehnte, hochliegende Wolkenfelder durch. Zeitweise sollte man jedoch auch den Himmel sehen können, und etwaige Nordlichter könnten durch die Wolken hindurch schimmern. In den Niederungen des Südens, zum Beispiel im Donauraum, am Bodensee oder streckenweise am Oberrhein, verhindert jedoch häufig Nebel die Sicht auf den Himmel. Wer Nordlichter beobachten möchte, muss sich daher in ein nebelfreies Gebiet begeben.

Aktuell Polarlichter über dem Wienerwald 🤩 #Aurora pic.twitter.com/iE24iR6dIL

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 12, 2025

The aurora borealis was also captured last night by many webcams — even in places where it’s not a common sight. This stunning view comes from Hvozd in the Lusatian Mountains, Germany, in central Europe, on a camera operated by https://t.co/6tIq236WLn. Fog beautifully filled the… pic.twitter.com/zxpgOY1Sy3

— Ventusky (@Ventuskycom) November 12, 2025

Auf der erdzugewandten Seite der Sonne kam es im Bereich einer komplexen Sonnenfleckengruppe in den vergangenen Tagen zu mehreren starken Eruptionen. Allein in den letzten drei Tagen haben sich drei Sonnenstürme auf den Weg zur Erde gemacht: Zwei davon sind in der vergangenen Nacht eingetroffen und haben auf der Erde einen schweren geomagnetischen Sturm der G4-Klasse ausgelöst. Das Timing war für Europa zwar nicht ideal, dennoch konnte man aber im Laufe der zweiten Nachthälfte bei klaren Verhältnissen vielerorts noch rötliche Polarlichter beobachten.

Wunderbare Polarlichter heute Nacht über Österreich, eingefangen von vielen Webcams.

🎥 Feratel pic.twitter.com/aLTrOAygUt— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) November 12, 2025

Aktuell Polarlichter über dem Wienerwald 🤩 #Aurora pic.twitter.com/iE24iR6dIL

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 12, 2025

Der heutige geomagnetische Sturm war der bislang stärkste des Jahres und mit einem Dst-Index von -238 nT, gefolgt vom Neujahrssturm (-212 nT). Es handelt sich zudem um den bislang drittstärkste des aktuellen Sonnenzyklus, nach Mai 2024 (-406 nT) und Oktober 2024 (-333 nT).

Nun heißt es abwarten auf die Schockfront eines weiteren CMEs, der sich gestern im Zuge eines starken X5.1-Flares auf den Weg zur Erde gemacht hat. Das Potenzial ist groß und der Höhepunkt des aktuell andauernden geomagnetischen Sturms könnte noch bevorstehen – einzelne Modelle berechnen für den bevorstehenden Sturm sogar eine Geschwindigkeit des Sonnenwinds im Bereich der Erde von über 1000 km/s! Damit ist neuerlich ein schwerer bzw. eventuell sogar extremer geomagnetischer Sturm möglich und die Chance auf Polarlichter ist kommende Nacht stark erhöht.

NASA M2M SWO estimate the speed of the CME at 1856 km/s – a very fast CME! The animation of the CME in Cor2 data is absolutely spectacular. Big, fast CME. Bulk headed for us. I think it is safe to say this will be one of the most impressive near side CMEs of the cycle (fingers… https://t.co/nkNhspZo9i pic.twitter.com/9dRXkiSAPS

— Jure Atanackov (@JAtanackov) November 11, 2025

Wie immer sind die Unsicherheiten jedoch groß: Ähnlich wie bei einer sommerlichen Gewitterlage konnte man zwar schon mehrere Tage zuvor das Potenzial für einen schweren Sonnensturm erkennen, ob das „Gewitter“ – bzw. in diesem Fall der geomagnetische Sturm – dann tatsächlich eintrifft, lässt sich jedoch meist erst mit etwa einer Stunde Vorlaufzeit konkret vorhersagen, wenn der Sonnensturm die Raumsonden am L1-Punkt erreicht. Wie stark ein Sonnensturm das Erdmagnetfeld beeinflusst, hängt davon ab, wie sein Magnetfeld im Verhältnis zum Erdmagnetfeld ausgerichtet ist: Trifft ein südlich ausgerichtetes Magnetfeld des Sonnensturms auf das nach Norden gerichtete Magnetfeld der Erde, können sich die Feldlinien miteinander verbinden („magnetische Rekonnexion“). Dadurch gelangt besonders viel Energie in die Magnetosphäre, was zu intensiven Polarlichtern und starken geomagnetischen Stürmen führen kann. Ist das Magnetfeld des Sonnensturms hingegen nach Norden gerichtet, bleibt diese Kopplung weitgehend aus – die Auswirkungen auf die Erde sind dann deutlich schwächer. Hier findet ihr weitere Infos zum Thema Weltraumwetter.

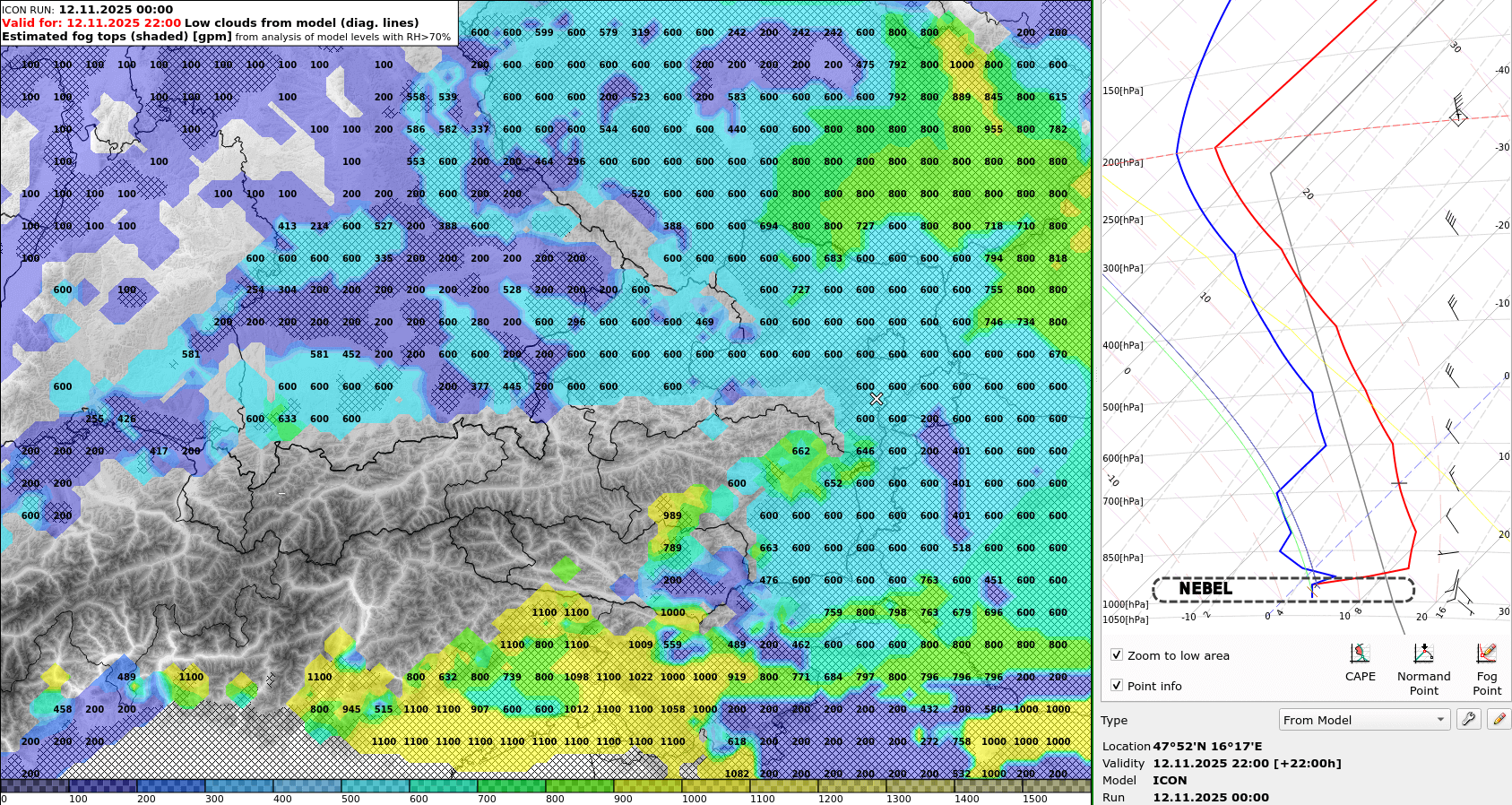

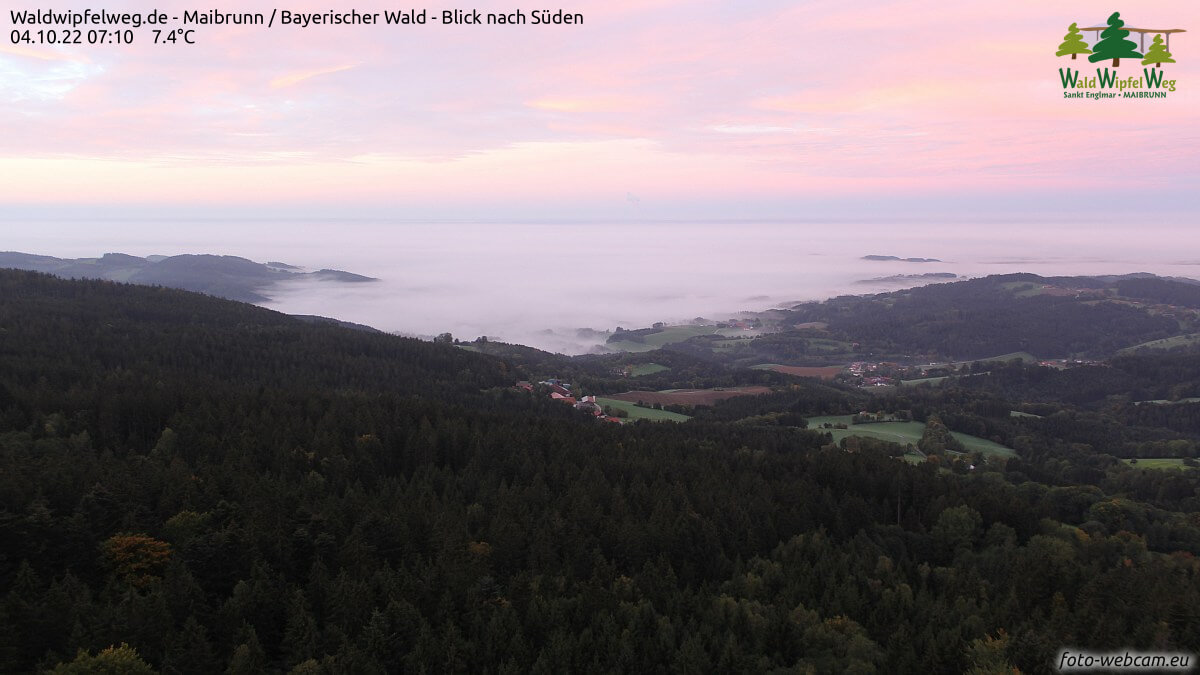

In den Alpen von Vorarlberg bis in die Obersteiermark und Kärnten sowie in den Hochlagen des Mühl- und Waldviertels ziehen in der Nacht auf Donnerstag ausgedehnte, hochliegende Schleierwolken durch. Zeitweise sollte man jedoch auch den Himmel sehen können und etwaige Nordlichter könnten durch die Wolken hindurch schimmern. Im Flachland verhindert jedoch oft Nebel die Sicht auf den Himmel, weshalb man für eine Sichtung in ein nebelfreies Gebiet begeben muss. Die Nebelobergrenze liegt im Osten in etwa 600 bis 800 m Höhe.

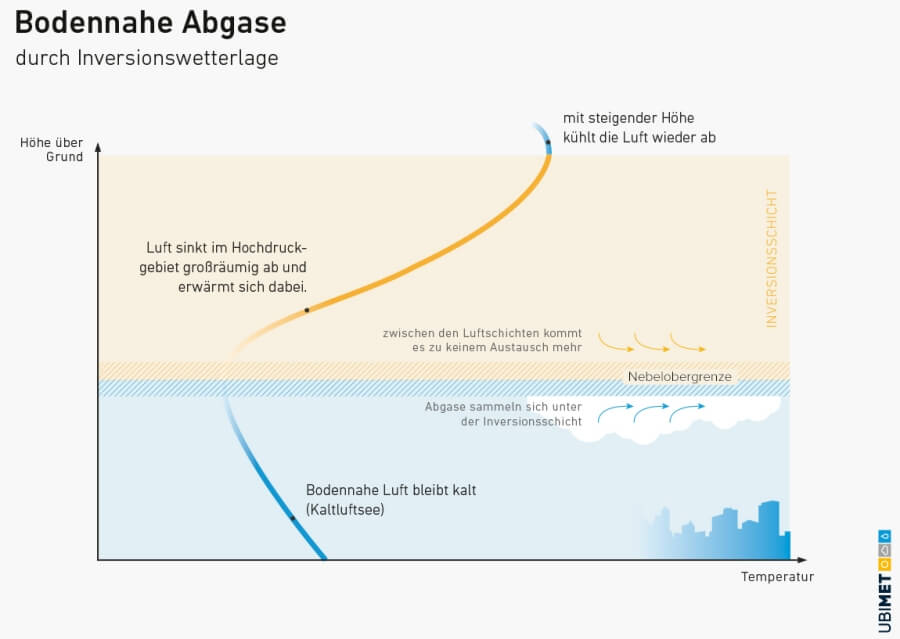

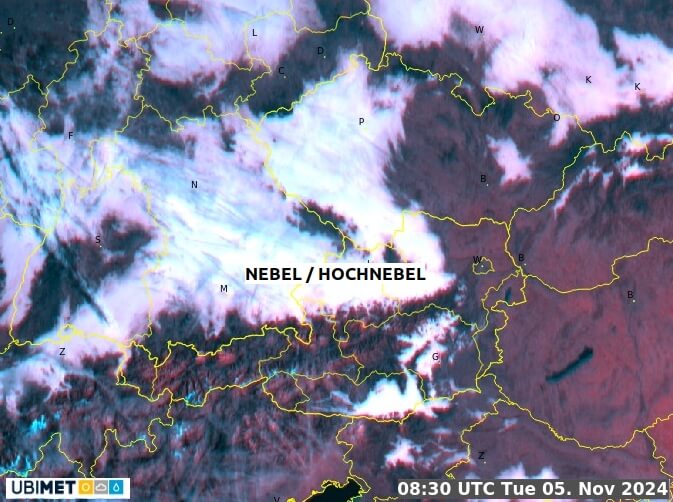

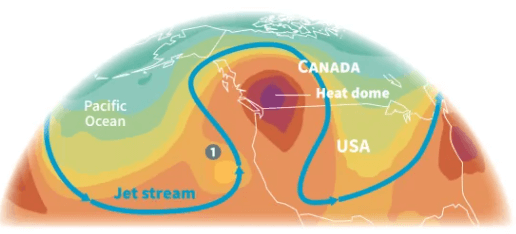

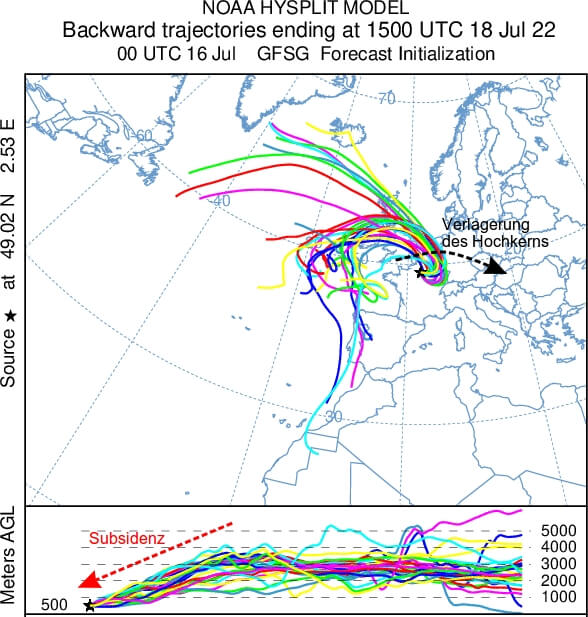

Österreich liegt in den kommenden Tagen unter Hochdruckeinfluss und die Luft in mittleren Höhenlagen wird von Tag zu Tag milder. Bei nur geringen Druckgegensätzen stellt sich ab Dienstag eine klassische Inversionswetterlage ein. Die höchsten Temperaturen werden in Höhenlagen zwischen 800 und 1300 Metern Höhe erreicht. Die Wärme entsteht nicht nur durch das Heranführen milder Luftmassen, sondern auch durch Subsidenz, also das Absinken der Luft unter Hochdruckeinfluss.

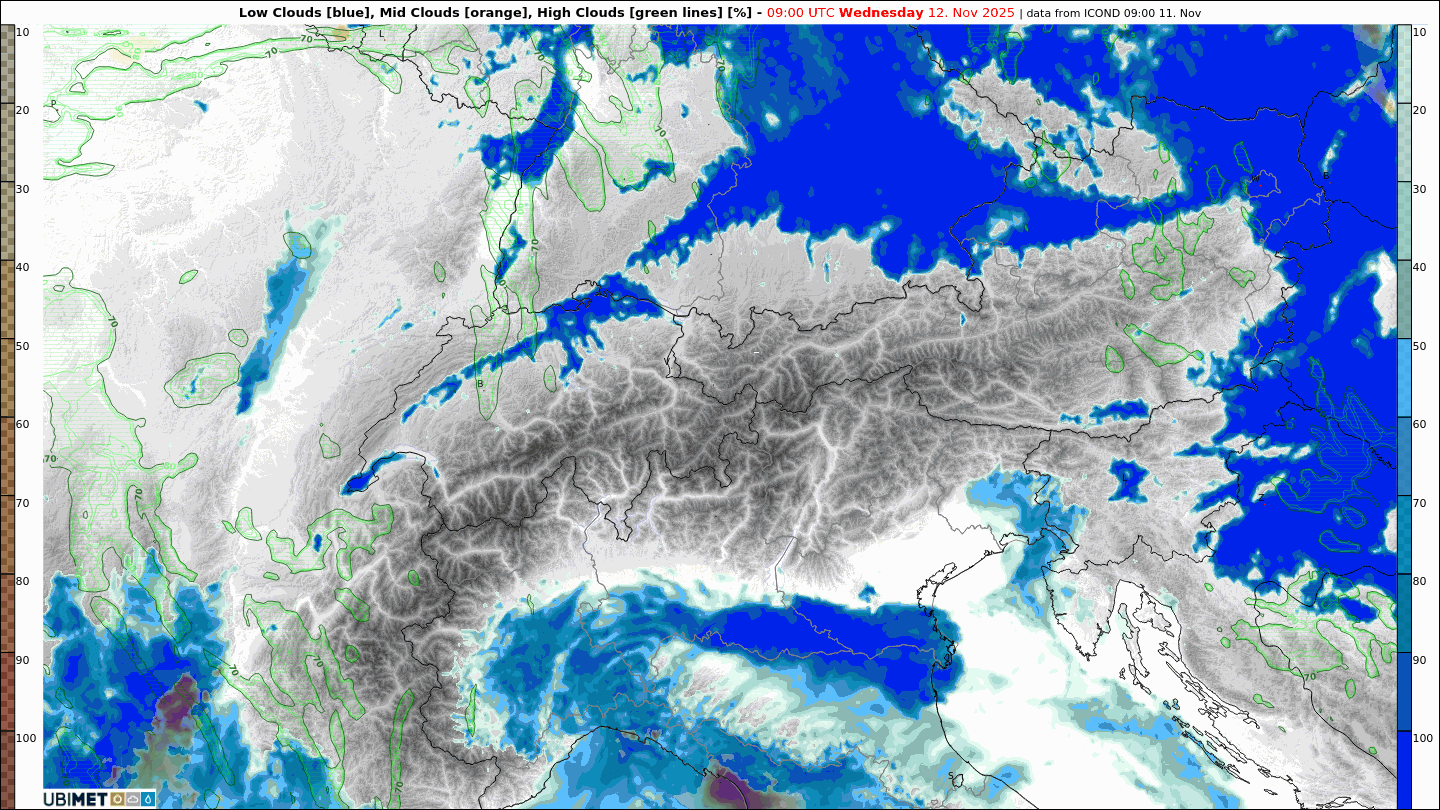

Der Mittwoch verläuft im Bergland häufig sonnig, die Nebelfelder in den inneralpinen Tälern lösen sich bis Mittag auf. Im Donauraum, im Osten sowie im Grazer und Klagenfurter Becken ist dagegen mit oft hartnäckigem Nebel zu rechnen. Der Wind weht meist nur schwach, lediglich auf den Bergen im Westen leicht föhnig aus südlichen Richtungen. Je Nebelauflösung steigen die Temperaturen auf 6 bis 16 Grad.

Am Donnerstag und Freitag halten sich abseits der Alpen sowie im Rheintal und in den südlichen Becken zähe Nebel- und Hochnebelfelder, im Nordosten bleibt es oft ganztags trüb. Im Bergland scheint dagegen bei nur harmlosen Schleierwolken verbreitet die Sonne. Bei zähem Nebel kommen die Temperaturen kaum über 5 bis 9 Grad hinaus, in den sonnigen Regionen erreichen sie tagsüber 10 bis 16 und im Westen in mittleren Höhen örtlich bis zu 20 Grad. Zum Teil kommt es zu sehr großen Unterschieden auf engem Raum, wie etwa im Salzkammergut. Weitere Infos zu Inversionswetterlagen gibt es hier: Nebel und Hochnebel in Österreich.

Am Samstag scheint abseits des im Flachland häufig zähen Nebels noch zeitweise die Sonne, im Tagesverlauf werden die Wolken aber von Südwesten her immer dichter. Am Nachmittag und Abend fällt im Westen sowie entlang und südlich des Alpenhauptkamms vereinzelt etwas Regen, häufig geht der Tag aber trocken zu Ende. Bei meist nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 6 und 15 Grad. Eine Umstellung der Wetterlage kündigt sich zu Beginn der kommenden Woche an: Mit Durchzug einer Kaltfront gelangen kühle Luftmassen ins Land und regional ist auch etwas Regen bzw. auf den Bergen Schnee in Sicht.

Auf der erdzugewandten Seite der Sonne gab es in den vergangenen Tagen mehrere starke Eruptionen. Am Mittwoch und Donnerstag herrscht ein erhöhtes Potenzial für einen starken, eventuell auch schweren geomagnetischen Sturm. Damit ist in den Nächten auch die Chance für Polarlichter erhöht. Im Flachland verhindert oft Nebel die Sicht, abseits davon gibt es aber gute Beobachtungschancen. Hier findet ihr weitere Infos zum Thema Weltraumwetter.

Starke Sonneneruption in guter Position! 💥 Es wird endlich spannend: Bereits gestern gab es ein Halo-CME, der heutige sieht aber noch besser bzw. symmetrischer aus. Der erste CME wird am Dienstag irgendwann im Laufe des Abends erwartet. https://t.co/uDsrFPyKv1 pic.twitter.com/aEFeuCO6jT

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 10, 2025

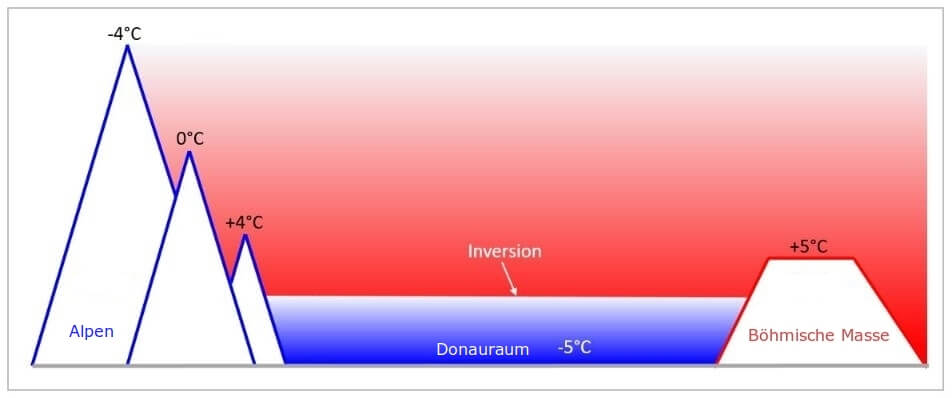

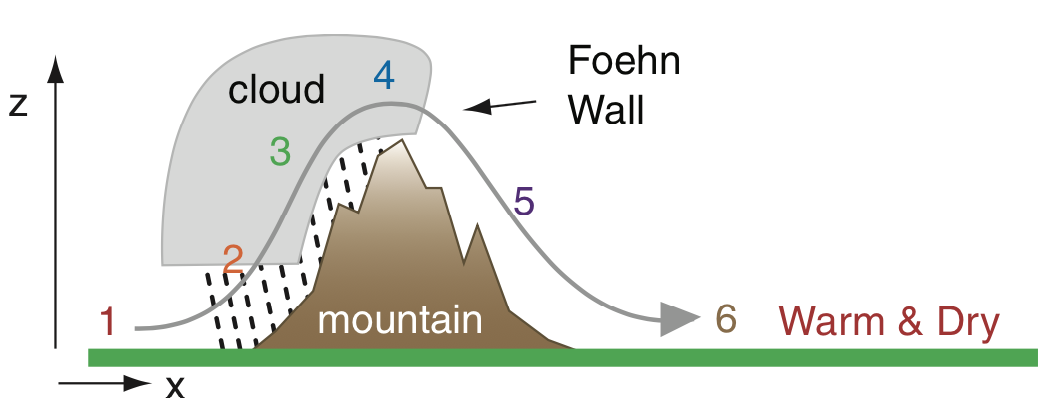

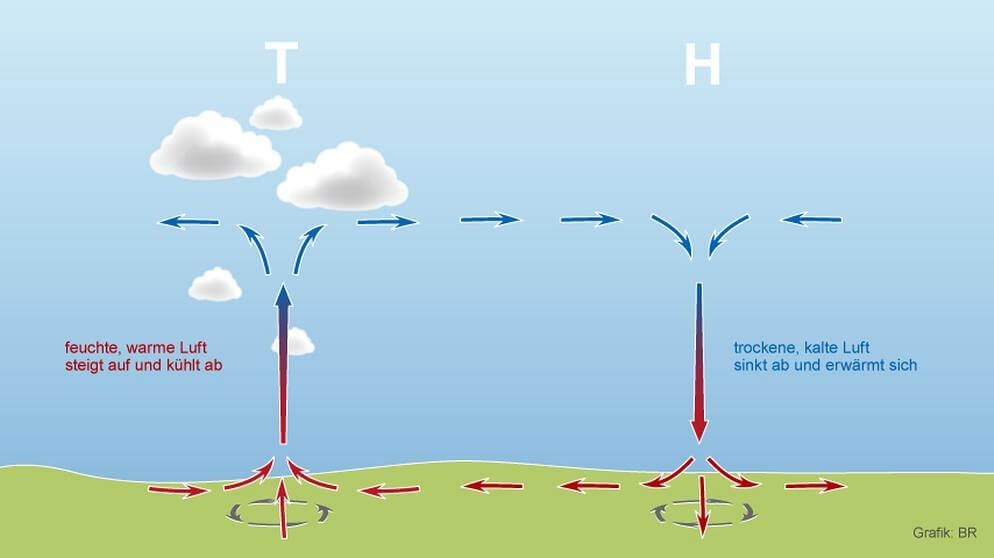

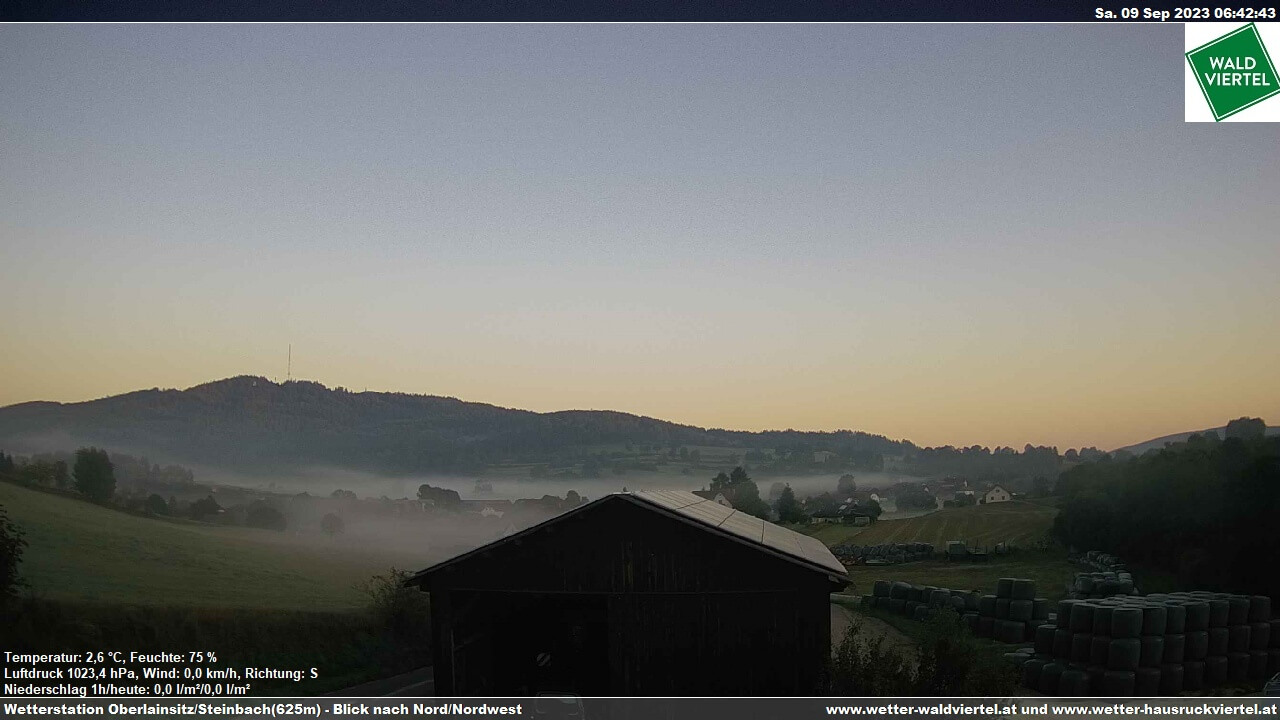

Zu dieser Jahreszeit stellt sich unter beständigem Hochdruckeinfluss meist eine sogenannte Inversionswetterlage ein. Diese zeichnet sich durch eine Umkehr der normalerweise vorherrschenden Abnahme der Temperatur mit der Höhe aus, so ist es in mittleren Höhenlagen milder als in den Tal- und Beckenlagen. Dies hat zwei Ursachen:

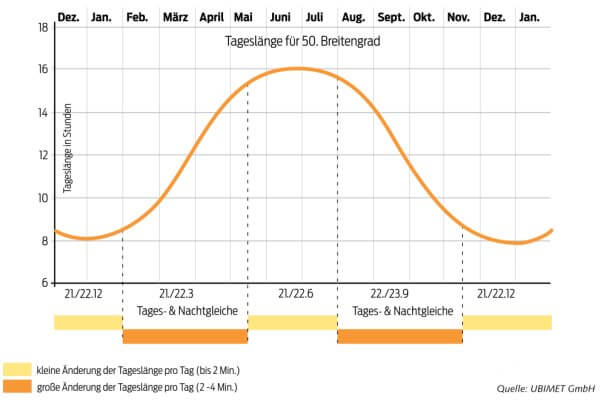

Die Nächte in Mitteleuropa sind bereits über 14 Stunden lang und die Sonne steht tagsüber etwa in Wien maximal 25 Grad über dem Horizont. Die unteren Luftschichten kühlen in den langen Herbstnächten stark aus und besonders in den Tal- und Beckenlagen entstehen sogenannte Kaltluftseen, die durch die immer schwächere Sonne erst spät oder gar nicht mehr ausgeräumt werden können.

Kräftige Hochdruckgebiete im Herbst sorgen in der freien Atmosphäre für eine absinkende Bewegung der Luft („Subsidenz“). Wenn Luft absinkt, dann gelangt sie unter höheren Luftdruck und wird demzufolge komprimiert und erwärmt. Dies hat zur Folge, dass die Luft im Gebirge oft sehr trocken und die Fernsicht ausgezeichnet ist. Die Grenze zum darunterliegenden Kaltluftsee wird dann besonders markant und fördert beständigen Nebel oder Hochnebel.

Während in den Tälern und Niederungen also graues und kühles Wetter herrscht, kann es in mittleren Höhenlagen tagsüber bei Sonnenschein mitunter auch mehr als 15 Grad milder sein! Aber auch ohne Hochnebel ist es unterhalb der Inversion häufig dunstig, denn durch die fehlende Durchmischung mit der oberen Atmosphäre sammeln sich Feuchte und Schadstoffe langsam an und die Sicht ist getrübt.

Weitere Infos zu Nebel und Hochnebel in Österreich gibt es hier.

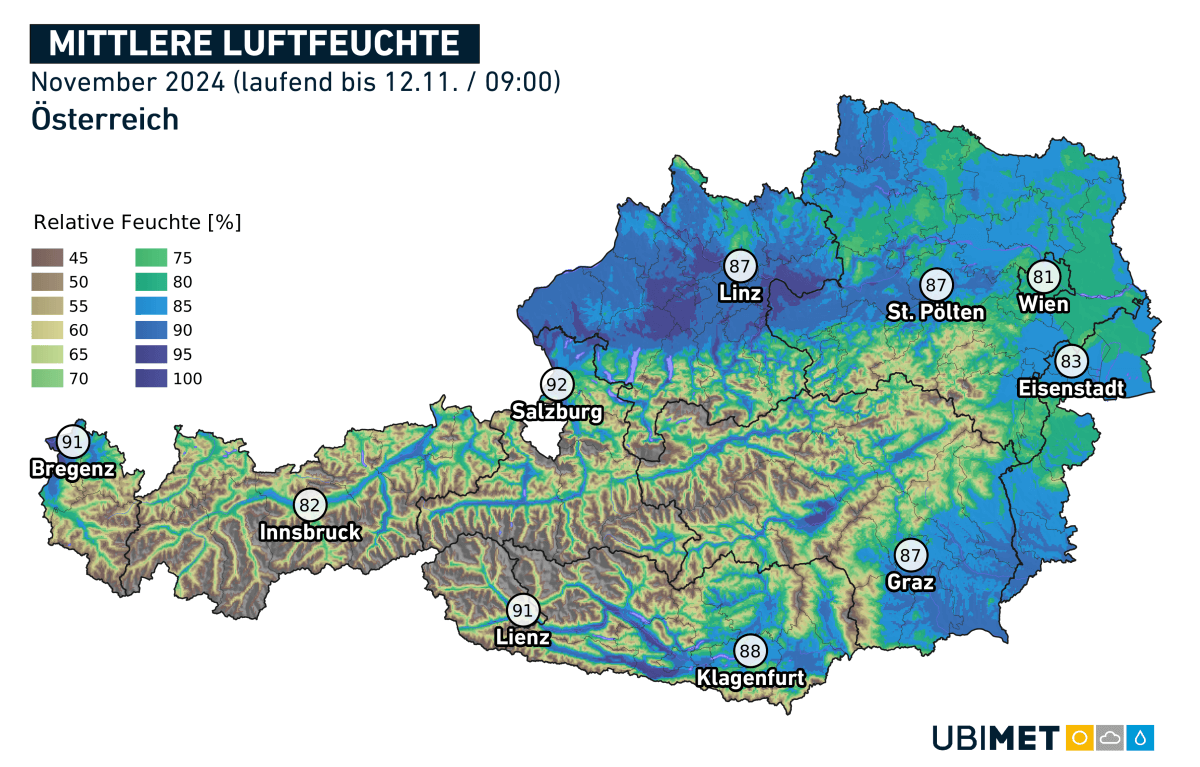

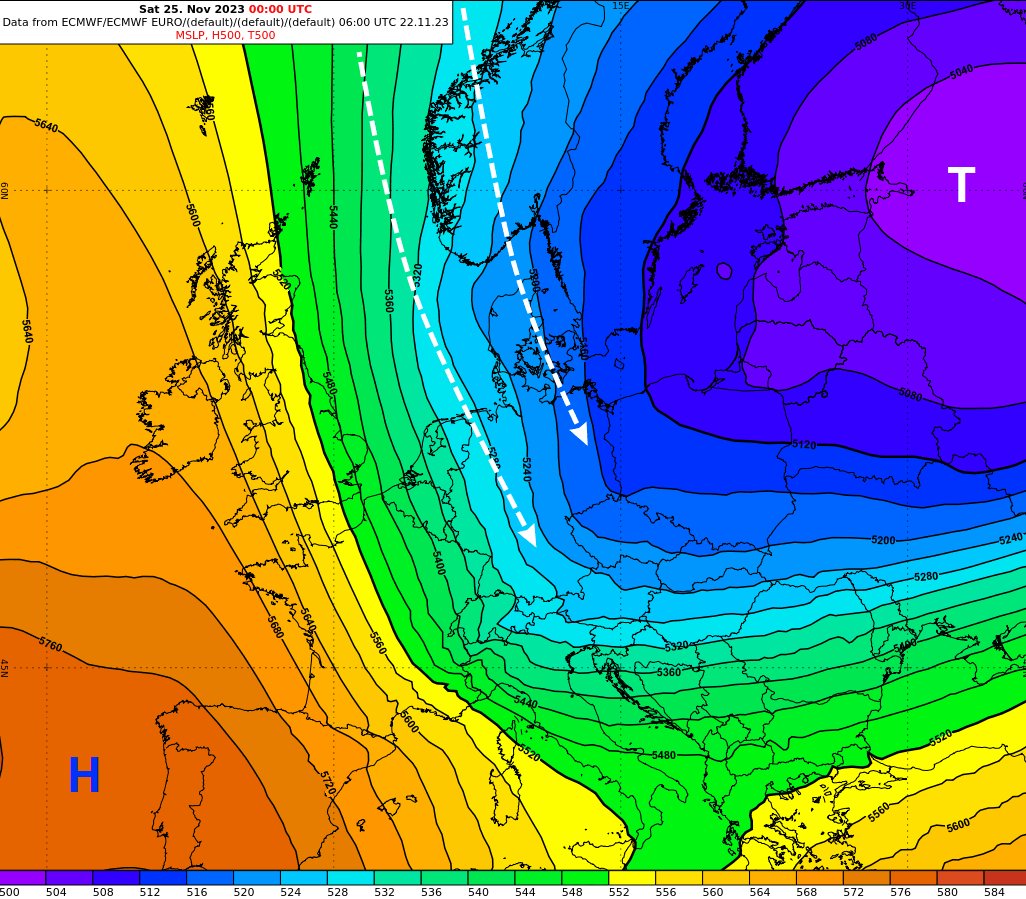

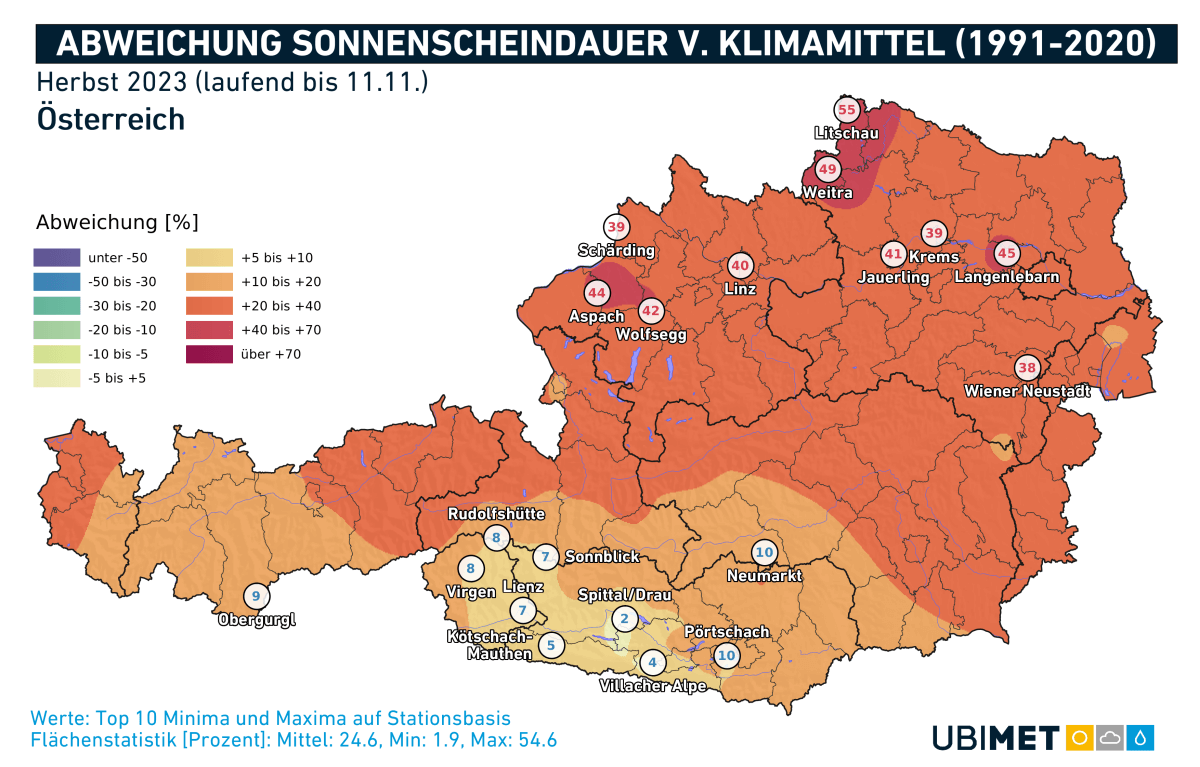

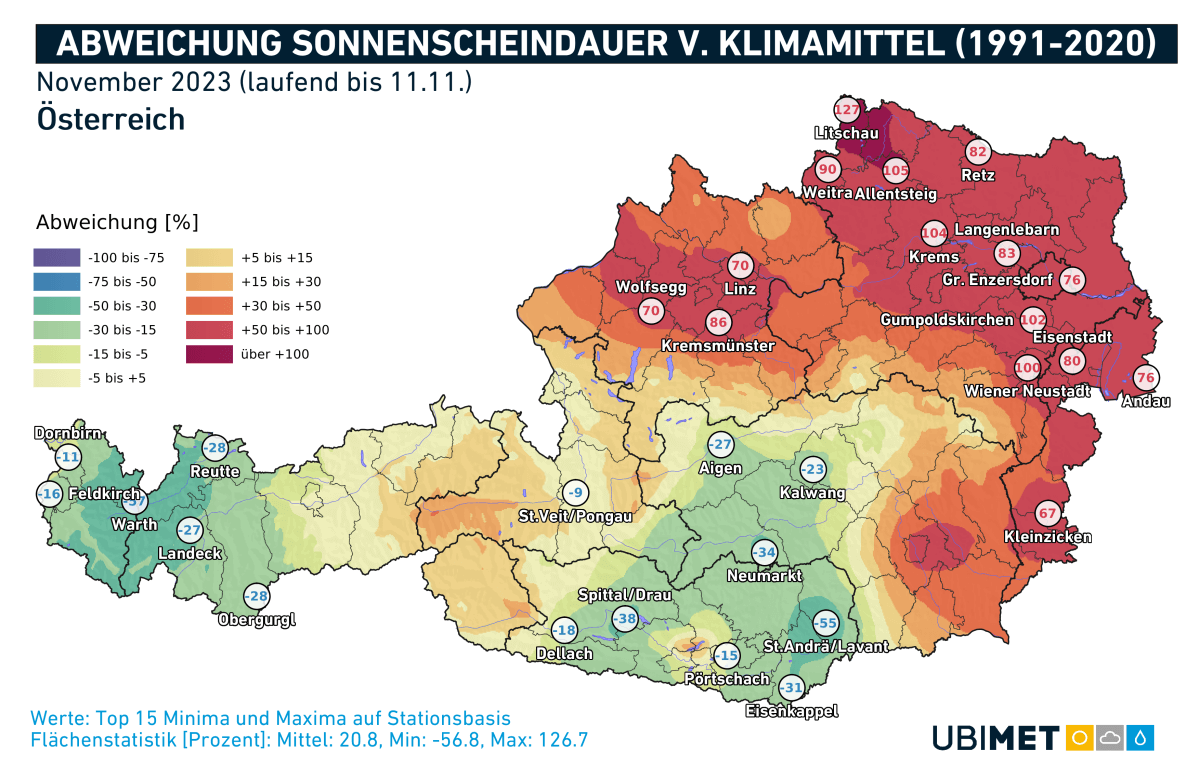

Europa liegt zwar klimatologisch in der Westwindzone, derzeit ist der atlantische Einfluss auf unser Wetter allerdings verschwindend gering: Das Westwindband über dem Ostatlantik wird nämlich von einem blockierenden Hochdruckgebiet mit Kern über Osteuropa weit nordwärts umgelenkt, weshalb etwaige atlantische Tiefausläufer auf Skandinavien treffen. Blockierte Hochdruckgebiete können manchmal mehrere Wochen lang andauern, dann kommt es im Herbst mitunter zu andauernden Inversionswetterlagen.

Gewinner und Verlierer dieser andauernden Inversionswetterlage: In Oberösterreich weist die relative Sonnenscheindauer in diesem November ein „Schwarzes Loch“ auf (bislang wurden dort 5 bis 7 Sonnenstunden gemessen). https://t.co/IZW0wm0E1R pic.twitter.com/v0JWARJEuN

— Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 9, 2024

Titelbild © https://www.foto-webcam.eu/

Am Dienstag fegte der Hurrikan Melissa als Kategorie-5-Hurrikan über den Westen Jamaikas hinweg. Der Landfall erfolgte gegen 13 Uhr Ortszeit in der Nähe der Ortschaft New Hope, nachdem sich das Tief in den Tagen zuvor rapide verstärkt hatte. Kurz vor dem Landfall erreichten die mittleren Windgeschwindigkeiten rund 300 km/h, womit Melissa zu den stärksten atlantischen Hurrikanen aller Zeiten zählt.

To give you a sense of how incredibly rare and unique Hurricane #MELISSA is, here are the most-intense landfalling Atlantic hurricanes that we have on record.

MELISSA is now tied with LABOR DAY 1935 at the top – something I’d never imagine to see in my lifetime. pic.twitter.com/7GOSqZRLoa

— Michael Ferragamo (@FerragamoWx) October 28, 2025

Noch wenige Wochen zuvor war Melissa lediglich als schwache Störung über den Atlantik gezogen. Beim Eintritt in die Karibik verringerte sich die Zuggeschwindigkeit deutlich, und über dem Wasser begann eine rasante Verstärkung. Am Montag erreichte der Sturm die maximale Kategorie 5 auf der Saffir-Simpson-Skala. Aufgrund der extremen Wind- und Turbulenzbedingungen war die Einsatzcrew der Hurricane Hunters gezwungen, das Auge zwischenzeitlich zu verlassen.

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

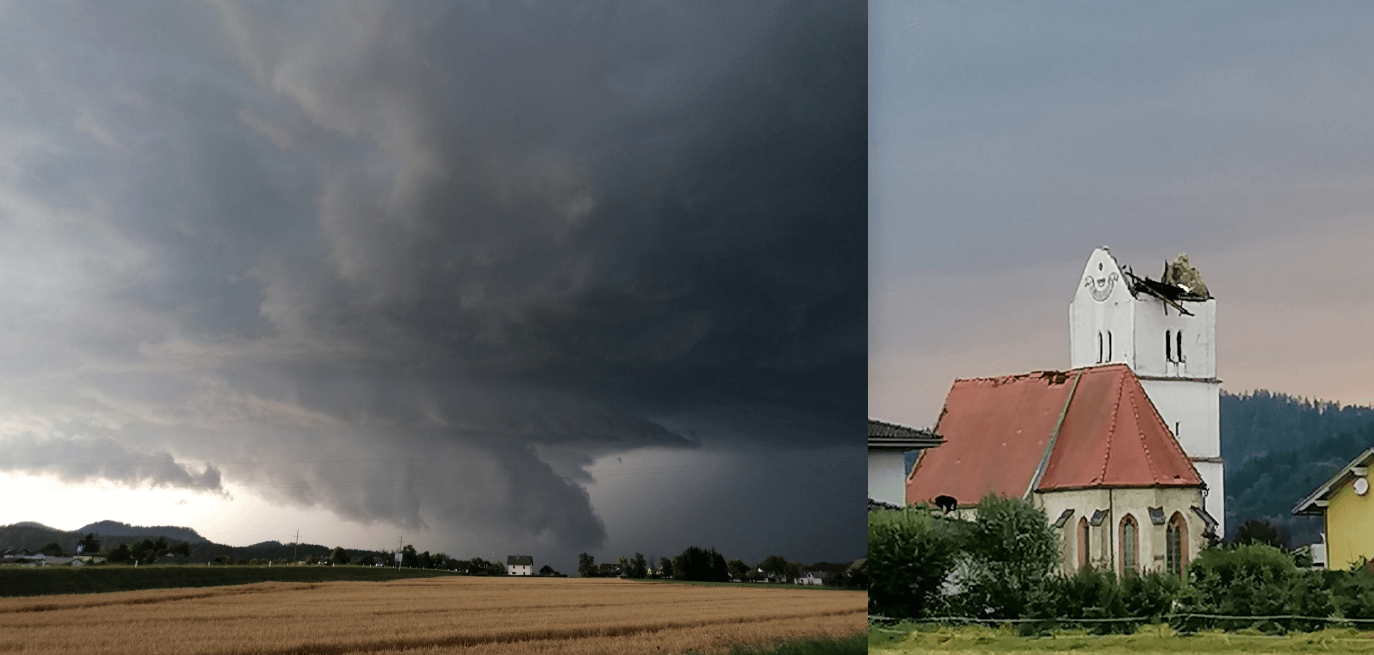

Am Dienstag verschlechterte sich die Lage im Westen Jamaikas rasch: Bäume und Häuser wurden umgeknickt bzw. zerstört, großflächige Stromausfälle traten auf. In Black River wurde das Dach eines Krankenhauses abgerissen, und u.a. die St Elizabeth Technical High School meldete schwere Schäden.

WATCH: Historic St. John Parish Anglican Church in Black River, Jamaica destroyed by Hurricane Melissa

Its foundation was laid in 1837, though the church is believed to be much older pic.twitter.com/Uq12u8Ftng

— Rapid Report (@RapidReport2025) October 29, 2025

Melissa war nahe genug an der Insel Hispaniola sowie Jamaika, um schon Tage vor dem Landfall sintflutartige Regenfälle in Gang zu setzen. In manchen Regionen addieren sich summierte Niederschläge wahrscheinlich auf etwa 600-900 mm, was zahlreiche Hangrutsche und Überflutungen durch ausufernde Flüsse zur Folge hatte. Viele Gemeinden standen unter Wasser – betroffen war insbesondere der Westen Jamaikas; die Hauptstadt Kingston blieb zwar weitgehend von den stärksten Winden und Hochwasserfällen verschont.

Black River, Jamaica, as Hurricane Melissa unleashes its fury. pic.twitter.com/3MAcimUQqm

— Open Source Intel (@Osint613) October 28, 2025

Melissa zieht aktuell über Ost-Kuba hinweg und wird in weiterer Folge die östlichen Bahamas überqueren, bevor sie sich in den offenen Atlantik zurückzieht.

Phänomenologisch beschreibt die Beaufortskala die Wirkung der Windgeschwindigkeit, sowohl auf dem Land als auch auf dem Meer, in 13 Stärken bzw. Stufen von 0 (= Windstille, Flaute) bis 12 (= Orkan).

| Beaufort |

km/h | Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seegangs | Wirkung auf dem Land |

| 0 | 0-1 | Windstille, Flaute | völlig ruhige, glatte See | keine Luftbewegung |

| 1 | 1-5 | leichter Zug | Ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Windfahnen unbewegt |

| 2 | 6-11 | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |

| 3 | 12-19 | schwache Brise | schwach bewegte See | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |

| 4 | 20-28 | mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich |

| 5 | 29-38 | frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar |

| 6 | 39-49 | starker Wind | grobe See | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen |

| 7 | 50-61 | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |

| 8 | 62-74 | stürmischer Wind | mäßig hohe See | große Bäume werden bewegt, beim Gehen erhebliche Behinderung |

| 9 | 75-88 | Sturm | hohe See | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, beim Gehen erhebliche Behinderung |

| 10 | 89-102 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren |

| 11 | 103-117 | orkanartiger Sturm | schwere See | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |

| 12 | >117 | Orkan | außergewöhnlich schwere See | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren |

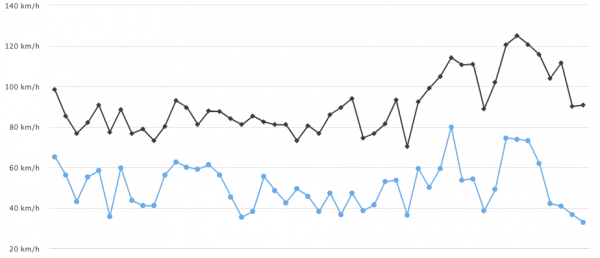

Als Sturm werden mittlere Windgeschwindigkeiten (über 10 Minuten gemessen) von mindestens 75 km/h oder 9 Beaufort bezeichnet. Wenn ein Sturm eine Windgeschwindigkeit von mindestens 118 km/h oder 12 Beaufort erreicht, spricht man hingegen von einem Orkan. Erreicht der Wind nur kurzzeitig Sturmstärke, also für wenige Sekunden, so spricht man von Sturmböen bzw. ab 118 km/h von Orkanböen. Wenn der Wind im Mittel mit 45 km/h weht, es aber Böen von 75 km/h gibt, handelt es sich nicht um einen Sturm, sondern um starken Wind mit Sturmböen. Die Wetterdienste sprechen von einem Sturmtief allerdings bereits ab mittleren Windgeschwindigkeiten der Stärke 8 bzw. von einem Orkantief ab mittleren Windgeschwindigkeiten der Stärke 11.

Die Beaufortskala verdankt ihren Namen den britischen Hydrographen Francis Beaufort, der die Skala 1806 das erste mal in dieser Form veröffentlichte. Gute 30 Jahre später wurde die Skala dann von der britischen Admiralität als verbindlich eingeführt, allerdings ohne auf Beaufort Bezug zu nehmen. Erst 1906 machte der britische Wetterdienst diese als ‚Beautfortskala‘ bekannt.

Titelbild © Adobe Stock

Neben der Richtung und der mittleren Geschwindigkeit zählt auch die Böigkeit zu den Eigenschaften des Windes. Als Böe oder Bö bezeichnet man einen kräftigen Windstoß, der zum Teil auch mit einer Variation der Windrichtung verbunden sein kann. Böen können sehr überraschend auftreten, obwohl es kurz zuvor fast windstill war. Im unteren Windgeschwindigkeitsbereich ist die Böigkeit vor allem für Segler und Flugsportler relevant, bei Gewittern, Böenwalzen und großräumigen Stürmen ist sie aber für das Schadenpotential entscheidend. Die zu erwartenden Schäden nehmen im Kubik mit der Windgeschwindigkeit zu!

Der mittlere Wind ist der Durchschnitt über ein gewisses Zeitintervall, in der Regel sind das 10 Minuten. Bei einer Böe muss nun per Definition diese mittlere Windgeschwindigkeit um mindesten 5 m/s überschritten werden (das sind 18 km/h oder auch 10 Knoten) – und dies für mindestens 3 und höchstens 20 Sekunden (Definition nach deutschem Wetterdienst). Man kann den Wind in unterschiedlichen Einheiten angeben, besonders oft werden Knoten, Stundenkilometer und Beaufort verwendet. Hier gibt es mehr Infos zur: Die Beaufortskala.

Warum ist der Wind nicht konstant, sondern variabel? Das hat mehrere Ursachen. Vor allem drei Prozesse sind dafür verantwortlich:

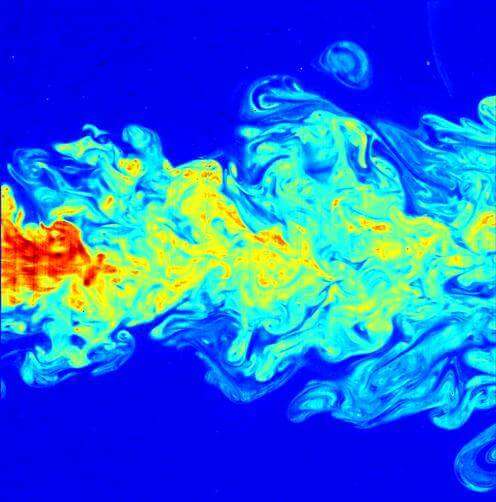

In der freien Atmosphäre ist die Strömung typischerweise ziemlich gleichmäßig und wenig turbulent. Sie verläuft in Schichten (parallele Stromlinien), die sich nicht miteinander vermischen. Man nennt dieses Eigenschaft laminar. In den unteren Luftschichten nimmt aber der Einfluss des Erdbodens und damit die Reibung zu, die Strömung wird turbulenter. Die Turbulenz an sich ist ein dreidimensionaler und chaotischer Prozess. Man kann sich das auch als Verwirbelung vorstellen. Dabei gibt es eine Kaskade von großen Wirbeln hin zu immer kleineren Strukturen (bis hinunter zur Reibung und Bewegungsenergie der Luftteilchen, und damit letzten Endes Wärme).

Die Luft verhält sich quasi wie Wasser. In einem großen Fluss oder Kanal fließt das Wasser wesentlich ruhiger und glatter als beispielsweise in einem Wildbach. Je komplizierter die Orographie und die Strukturen an der Oberfläche sind, umso turbulenter und umso unberechenbarer wird die Strömung (die Meeresoberfläche ist vergleichsweise glatt, Hügel und bebautes Terrain dagegen rau).

Die Windgeschwindigkeit nimmt in der Regel mit der Höhe rasch zu, die größte Änderung gibt es in der Grund- oder Grenzschicht. Das sind die untersten 1 bis 2 Kilometer der Atmosphäre. Für fachlich interessierte Leser – auch hier kann man noch einmal in drei Regionen unterscheiden. Die untersten Millimeter, wo sich Atmosphäre und Erboden berühren, nennt man die viskose Unterschicht. Hier gibt es typischerweise wenig Turbulenz, Prozesse auf molekularer Ebene sind entscheidend. Für den Alltag und die Böigkeit wichtiger ist die darüber liegende Prandtl-Schicht. Sie erstreckt sich bis in eine Höhe von rund 100 Metern. Hier gibt es bereits viel Turbulenz, die Windgeschwindigkeit nimmt mit der Höhe rasch zu, die Windrichtung ist aber noch nahezu konstant. In der darüber anschließenden Ekman-Schicht steigen die Windgeschwindigkeiten weiter an, aber auch die Windrichtung beginnt zu drehen.

Die stärkeren Winde in der Höhe können unter gewissen Voraussetzung heruntergemischt werden, dabei spielt die thermische Schichtung eine große Rolle. Ist die Schichtung stabil (keine großen Temperaturunterschiede in der Höhe, im Extremfall auch Kaltluftseen), so passiert dies weniger effektiv oder gar nicht. Im umgekehrten Fall, nämlich bei labiler Schichtung oder guter thermischer Durchmischung, funktioniert das wesentlich besser. Wirbelstrukturen können bis zum Erdboden durchgreifen und hier für einen sprunghaften Anstieg der Windgeschwindigkeiten sorgen.

Und dieses sprunghafte Ansteigen, der abrupte Wechsel, ist im Hinblick auf das Schadenspotential entscheidend! Hohe, aber konstante Windgeschwindigkeiten sind weniger problematisch als eine starke Änderung derselben. Bildlich kann man sich einen Baum vorstellen, der sich im Wind biegt. Solange der Wind sich nicht ändert, passiert zunächst nicht viel. Variiert nun aber die Geschwindigkeit und/oder die Richtung, dann kann das den Baum entwurzeln, den Stamm knicken oder durch Torsion zerstören.

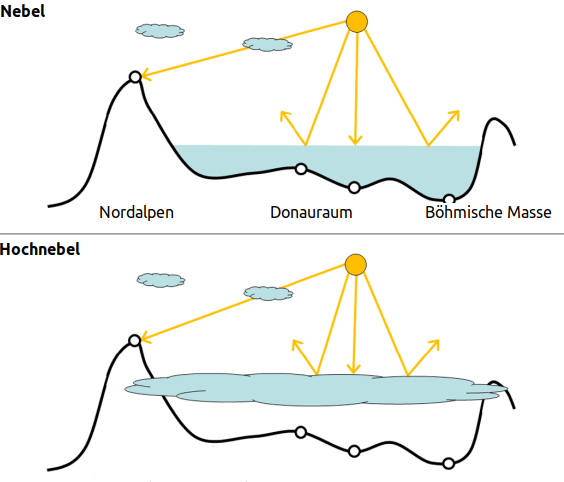

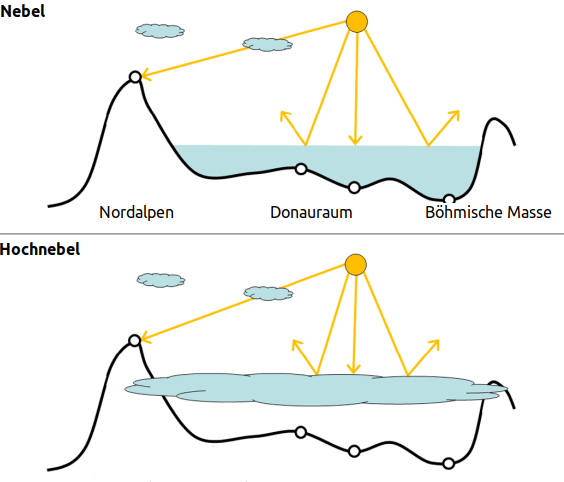

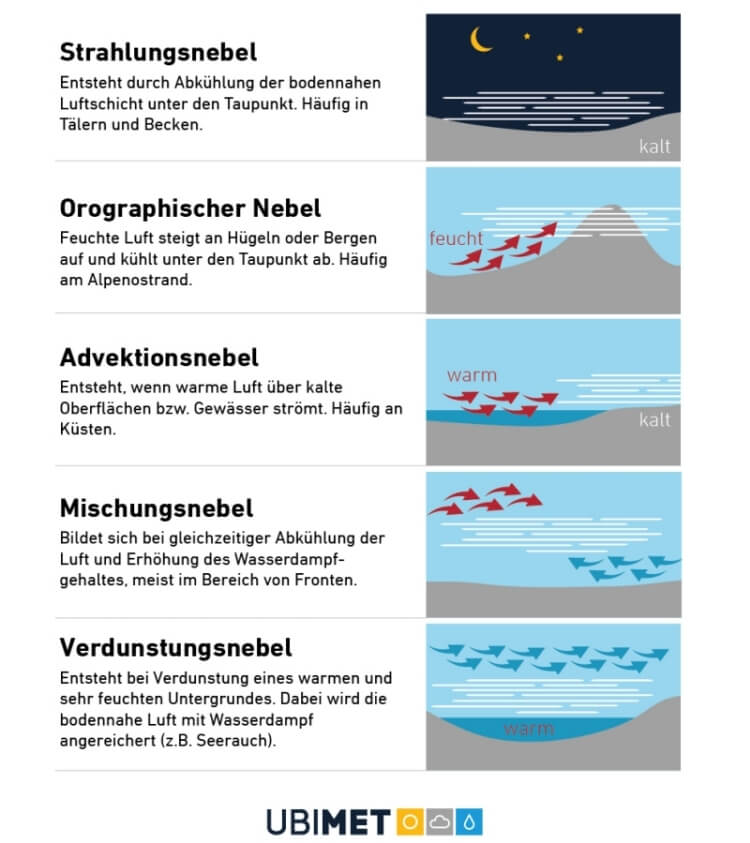

Nebel ist eine am Boden aufliegende Wolke. In der Meteorologie spricht man von Nebel, wenn die horizontale Sichtweite unter 1 Kilometer liegt. Wie eine Wolke besteht auch Nebel aus kondensiertem Wasserdampf. Die in der Luft schwebenden, mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen verringern die Sichtweite, dabei liegt die relative Luftfeuchte im Bereich der Sättigung (100%). Wenn die Sicht eingeschränkt, aber noch über einem Kilometer liegt, spricht man von feuchtem Dunst.

Hochnebel ist eine Nebelschicht, die sich an einer Temperaturinversion ausbreitet, die nicht direkt am Boden liegt, sondern in etwa 400 bis 2000 m Höhe. Die Sichtweite bei Hochnebel liegt in den Niederungen über 1 Kilometer, die Wolkenuntergrenze liegt aber sehr tief. Nebel und Hochnebel entstehen besonders häufig bei Inversionswetterlagen.

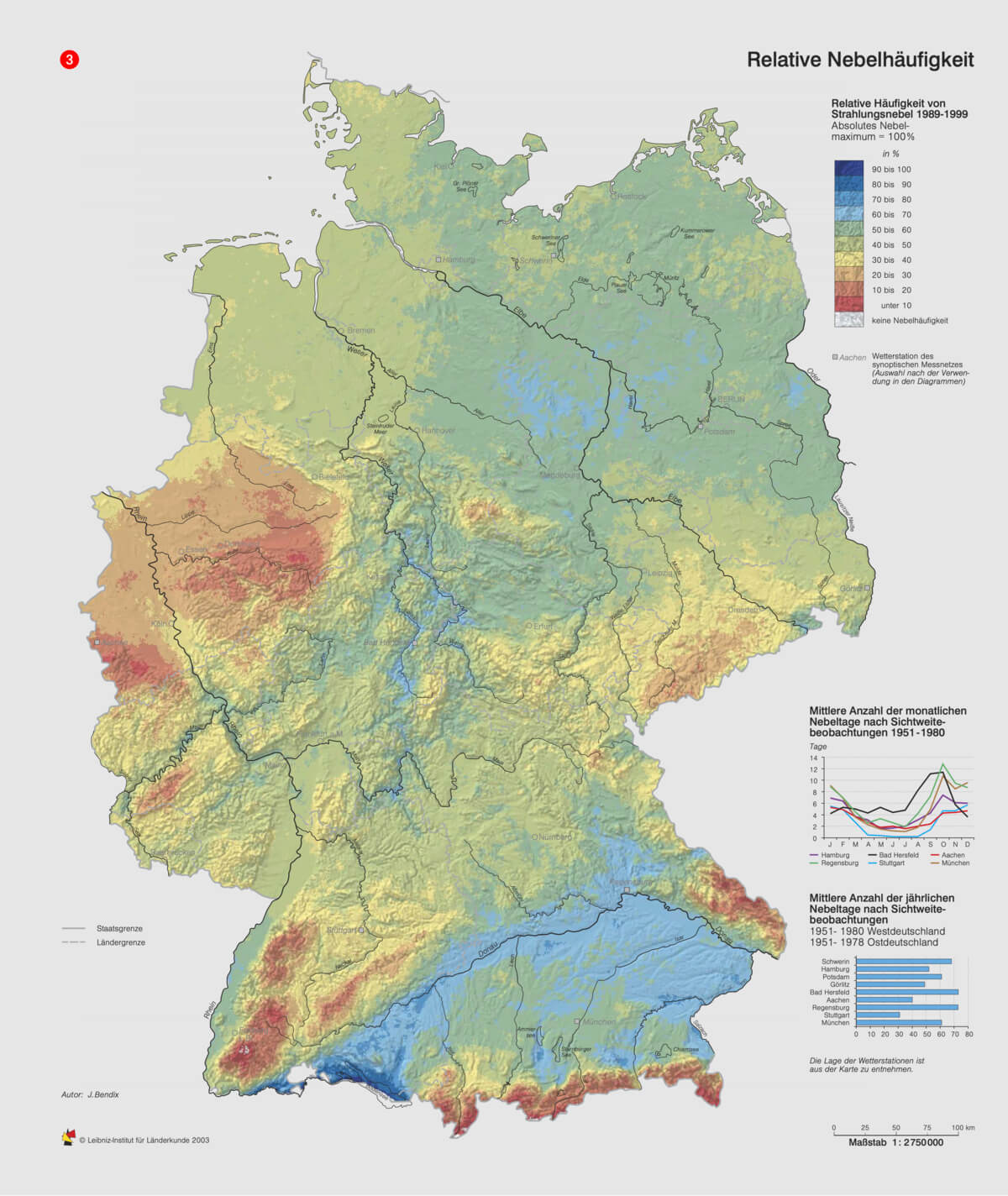

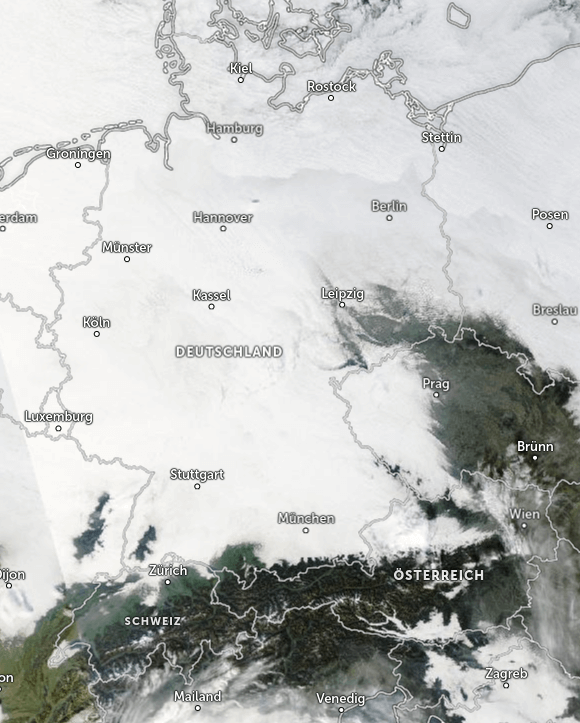

Nebel tritt in Deutschland besonders häufig im Bodenseeraum, am östlichen Hochrhein sowie generell in den Donauniederungen auf. Dort sammelt sich oft feuchtkalte Luft, da Alpen, Schwäbische und Fränkische Alb, sowie der Bayerwald eine Art Beckenrand bilden. Die Region ist dadurch windgeschützt und die kalte Luft sozusagen „gefangen“ – unter bestimmten Bedingungen kann sie sich tage- oder sogar wochenlang halten. Häufig nebelig ist es aber auch entlang der größeren Flussläufe der Mittelgebirge, etwa Weser, Werra, Fulda, Leine und Main.

Verhältnismäßig selten sieht man Nebel von der Kölner Bucht bis ins Sauerland, allerdings kommt es in diesem Gebiet häufig zu Hochnebel. Am wenigsten Nebel oder Hochnebel gibt es in den Hochlagen der Alpen sowie der Mittelgebirge, da die Obergrenze nur selten über etwa 1500 m Höhe liegt. Hier scheint bei Inversionswetterlagen oft ungetrübt die Sonne.

Im Herbst werden die Tage kürzer und die Nächte länger. Bei windstillen Verhältnissen und klaren Nächten kühlt die Luft stark ab und sammelt sich in Tälern und Senken. Immer öfter bildet sich darin ein Kaltluftsee, in dem es kühler ist als auf den umliegenden Hügeln und Bergen. Kalte Luft ist dichter als warme Luft und fließt von der Schwerkraft angetrieben zum niedrigsten Punkt eines Beckens bzw. einer Senke. Hinzu kommt, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann und somit schnell vollständig mit Wasserdampf gesättigt ist. Weiters werden durch diverse Abgase (von Industrie und Verkehr) und Hausbrand viele Aerosole (z.B. Rußpartikel) in den Kaltluftsee eingebracht. Die hohe Wasserdampfsättigung und die vorhandenen Aerosole begünstigen die Kondensation der feuchten Luft, also den Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Die daraus entstandenen, feinen Wassertröpfchen bezeichnen wir als Nebel. Passiert dieser Vorgang in einem Kaltluftsee, dann entsteht Nebel oder Hochnebel.

Auch das Absinken sowie das Eintreffen von milden Luftmassen in der Höhe kann aber zur Entstehung von Kaltluftseen führen, mehr Infos dazu gibt es hier: Inversionswetterlagen und Subsidenz. Im Laufe des Herbstes werden Nebelfelder jedenfalls immer langlebiger und zäher, da die Sonne nicht mehr die nötige Energie liefert, um diese „wegzuheizen“. Die Kaltluftseen können sich dann oft von Tag zu Tag weiter ausdehnen, wodurch die Nebelwahrscheinlichkeit weiter ansteigt.

Zur Nebelauflösung kommt es dann meist erst, wenn starker Wind die bodennahe Kaltluft wegfegt. Häufig ist das im Zuge von Kaltfronten oder durch Föhn der Fall. Aber auch eine Wolkenschicht über dem Nebel reicht, damit sich die Nebelfelder lichten. Weiters lichtet sich der Nebel aus, wenn der Wind kontinentale, trockene Luft heranführt. Gerade der Wind ist auch der Grund, warum das Flachland in der Regel seltener von Nebel betroffen ist.

Quelle Titelbild: pixabay

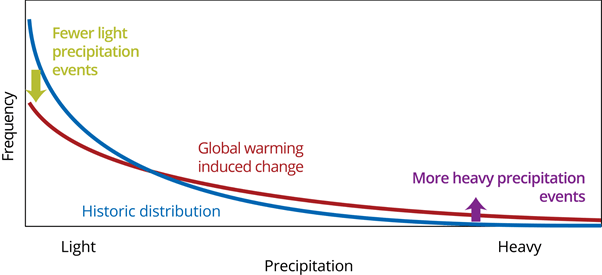

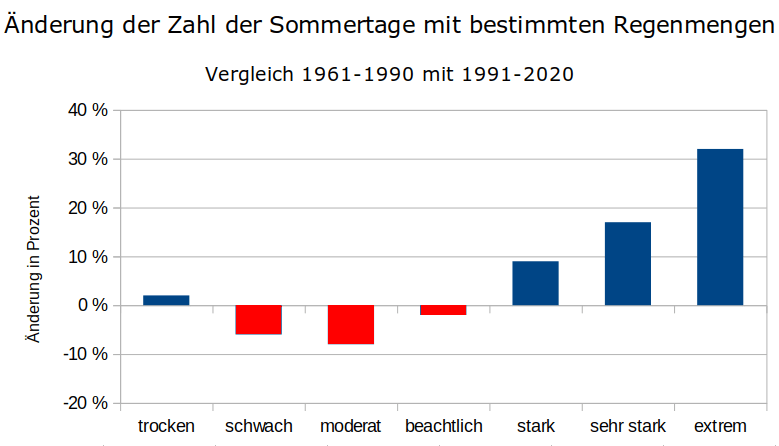

Nebel tritt vor allem in der kühlen Jahreszeit auf, ganz besonders im Herbst und Frühwinter bei windschwachen Verhältnissen. Die Grundvoraussetzungen sind lange Nächte, ein tiefer Sonnenstand und ausreichend Feuchtigkeit in tiefen Luftschichten. Entscheidend dabei ist, dass Luft nur eine begrenzte Menge an Wasserdampf enthalten kann, und diese wird mit abnehmender Temperatur geringer: Bei atmosphärischem Normaldruck kann ein Kubikmeter Luft bei 0 Grad maximal 4,8 g Wasser aufnehmen, bei 25 Grad sind es dagegen schon 23 g. Im Sommer ist dies auch der Hauptgrund, weshalb die Gefahr von Starkregen im Zuge des Klimawandels zunimmt (mehr dazu hier: Klimawandel und Starkregen).

Nebel ist eine am Boden aufliegende Wolke. In der Meteorologie spricht man von Nebel, wenn die horizontale Sichtweite unter 1 Kilometer liegt. Wie eine Wolke besteht auch Nebel aus kondensiertem Wasserdampf. Die in der Luft schwebenden, mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen verringern die Sichtweite, dabei liegt die relative Luftfeuchte nahe der Sättigung (100%). Wenn die Sicht eingeschränkt, aber noch über einem Kilometer liegt, spricht man von feuchtem Dunst.

Hochnebel ist eine Nebelschicht, die sich an einer Temperaturinversion ausbreitet, die nicht direkt am Boden liegt, sondern in etwa 500 bis 2000 m Höhe. Die Sichtweite bei Hochnebel liegt in den Niederungen über 1 Kilometer, die Wolkenuntergrenze liegt aber sehr tief. Nebel und Hochnebel entstehen besonders häufig bei Inversionswetterlagen.

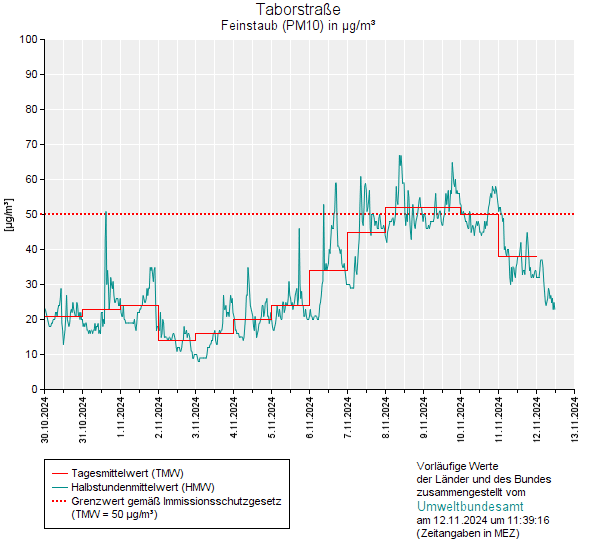

Inversionwetterlagen zeichnen sich durch eine Umkehr der sonst üblichen Temperaturabnahme mit der Höhe aus, in mittleren Höhenlagen ist es also milder als in den Niederungen. Aufgrund der fehlenden Durchmischung mit der oberen Atmosphäre kommt es bei solchen Wetterlagen in den Niederungen zu erhöhten Konzentrationen an Schadstoffen, weshalb die Luftqualität vor allem in Industriegebieten sowie in Tallagen, wo viel mit Holz geheizt wird, deutlich vermindert ist.

Bei einer Inversionswetterlage hält sich in den Niederungen ein sogenannter „Kaltluftsee“. Die Temperaturinversion kann dabei mehr als 10 Grad betragen, weshalb Wanderungen in den mittleren Höhenlagen besonders empfehlenswert sind (mehr Infos dazu gibt es hier: Inversionswetterlagen und Subsidenz). Im Laufe des Novembers werden Nebelfelder immer zäher, weil die Sonne nicht mehr die nötige Energie liefert, um die Kaltluftseen „wegzuheizen“.

Grundsätzlich entsteht Nebel, wenn die relative Feuchtigkeit der Luft 100 % erreicht und der in der Luft enthaltene Wasserdampf an winzigen Aerosolen zu Wassertröpfchen kondensiert. Dies kann einerseits passieren, wenn sich die Luft bis zum Taupunkt abkühlt, andererseits auch wenn es zu einer Zunahme des Wasserdampfes durch Verdunstung kommt. Auch bei Mischung von feuchtwarmer mit kalter Luft kann es zu Nebel kommen. Je nach Entstehungsart gibt es unterschiedliche Nebeltypen:

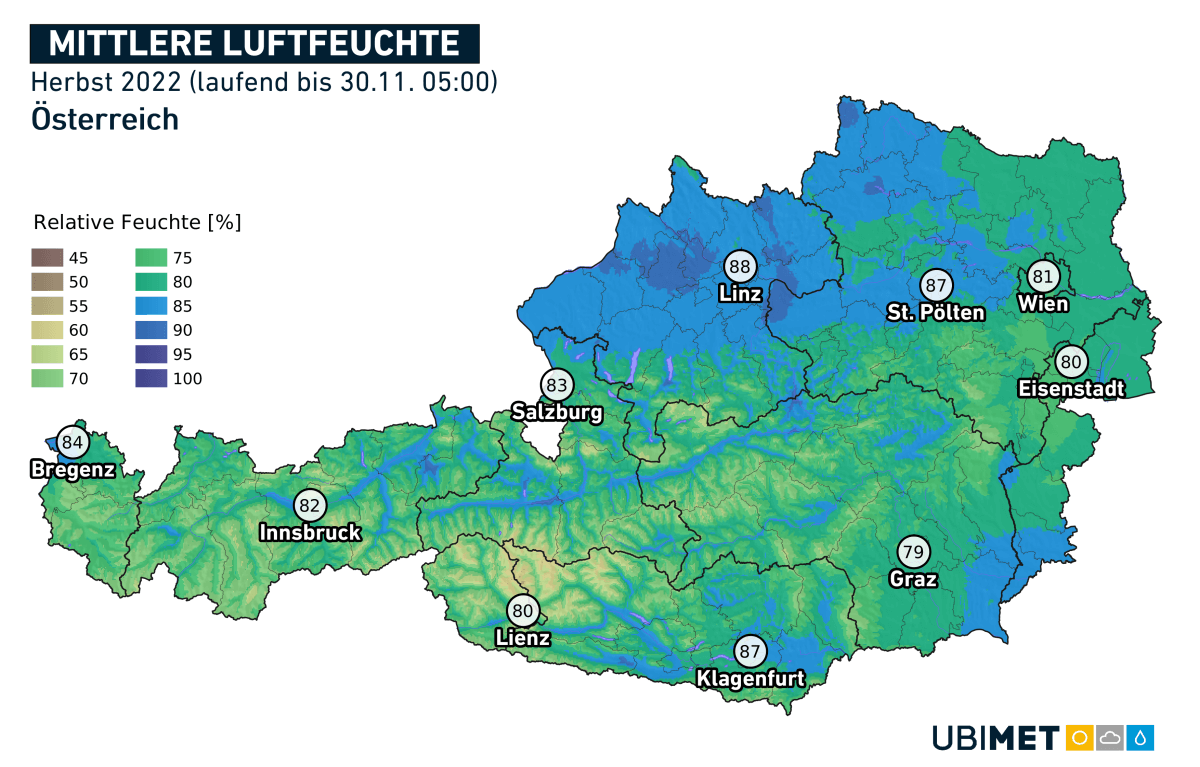

In manchen Tal- und Beckenlagen wie dem Mürztal, dem Klagenfurter Becken oder dem Oberösterreichischen Seengebiet kommt es oft schon im August zum ersten Nebel der Saison, im September wird der Nebel dann immer häufiger und zäher. Ab etwa Mitte Oktober tritt am Bodensee und im Donauraum zudem immer häufiger Hochnebel auf. Die im Mittel trübste Region des Landes ist im Herbst das Alpenvorland in Oberösterreich von Wels bis zum Alpenrand.

Die meisten Sonnenstunden von Oktober bis Dezember gibt es auf den Bergen, etwa auf der Villacher Alpe oder am Patscherkofel sind es durchschnittlich mehr als 400 Stunden. Am wenigsten Sonnenschein gibt es dagegen u.a. in Wels mit knapp 140 Sonnenstunden sowie in Litschau mit 180 Sonnenstunden. Noch weniger Sonnenstunden werden stellenweise in engen alpinen Tallagen verzeichnet, allerdings ist hier die Abschattung durch die umliegenden Berge ausschlaggebend.

Bei den Landeshauptstädten gibt es mit Abstand die meisten Nebeltage pro Jahr in Klagenfurt, die wenigsten in Innsbruck. Das östliche Flachland liegt im unteren Mittelfeld, da es hier häufiger zu Hochnebel statt Nebel kommt.

| Mittlere Sonnenstunden (Okt. bis Dez.) | Trübe Tage (mittl. Bewölkung >80%) (Okt. bis Dez.) | Mittl. relative Feuchte um 7 Uhr (Okt. bis Dez.) | |

| Klagenfurt | 271 h | 44 | 94 % |

| Linz | 227 h | 56 | 90 % |

| Salzburg | 287 h | 48 | 90 % |

| Graz | 326 h | 45 | 91 % |

| Wien | 255 h | 46 | 86 % |

| Eisenstadt | 270 h | 46 | 86 % |

| St. Pölten | 237 h | 51 | 90 % |

| Bregenz | 238 h | 46 | 89 % |

| Innsbruck | 356 h | 44 | 90 % |

In Klagenfurt gibt es zwar besonders häufig Nebel, die mittlere Anzahl der trüben Tage zeigt aber, dass dieser hier vergleichsweise oft auflockert. Die wenigsten Sonnenstunden und die meisten trüben Tage gibt es von Oktober bis Dezember in Linz und St. Pölten. Die meisten Sonnenstunden in einer Landeshauptstadt gibt es dagegen in Innsbruck.

Die schwebenden Wassertröpfchen bleiben auch bei negativen Temperaturen in der flüssigen Phase. Wenn sie allerdings mit dem Boden oder Gegenständen in Berührung kommen, gefrieren sie und bilden sofort dünne Eisablagerungen, die meist als Raureif bezeichnet werden.

Meteorologen prognostizieren die Höhe der Nebelobergrenze anhand von Modellkarten in unterschiedlichen Höhenstufen (v.a. Luftfeuchtigkeit und Temperatur). In der Kurzfrist werden hochaufgelöste Satellitenbilder, Stationsdaten sowie Wetterballondaten ausgewertet. Weiters hilft auch immer ein Blick auf die zahlreichen Webcams in den Alpen: Man sucht nach bekannten Berggipfeln, die gerade noch aus dem Nebel herausragen, und leitet daraus die Höhe der Nebelobergrenze ab.

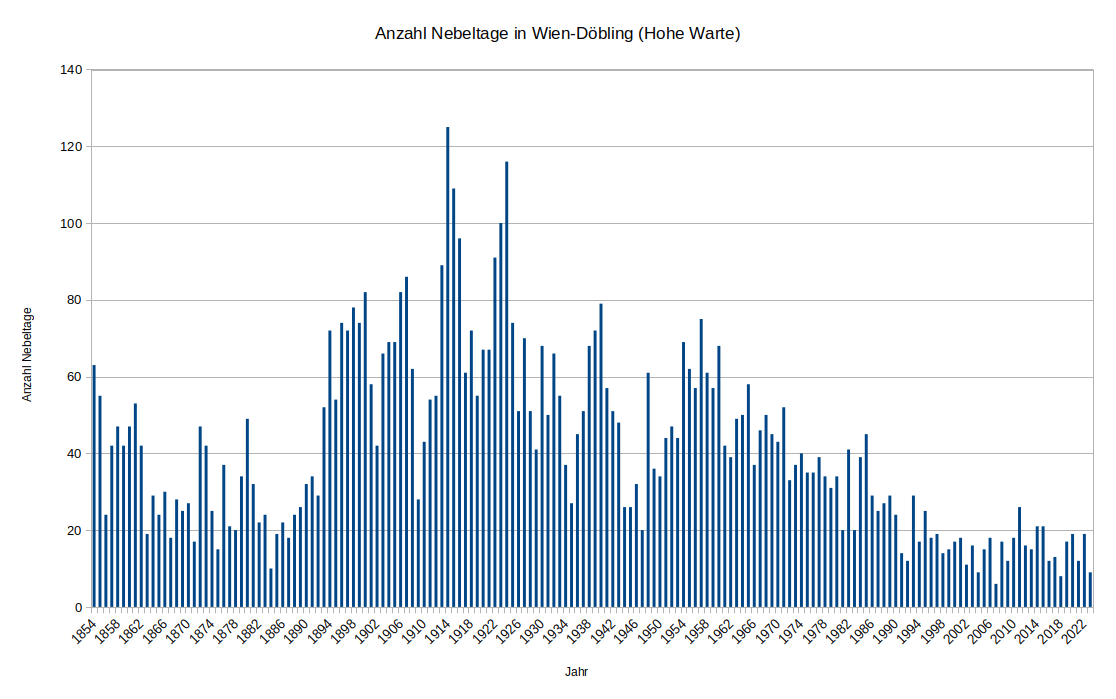

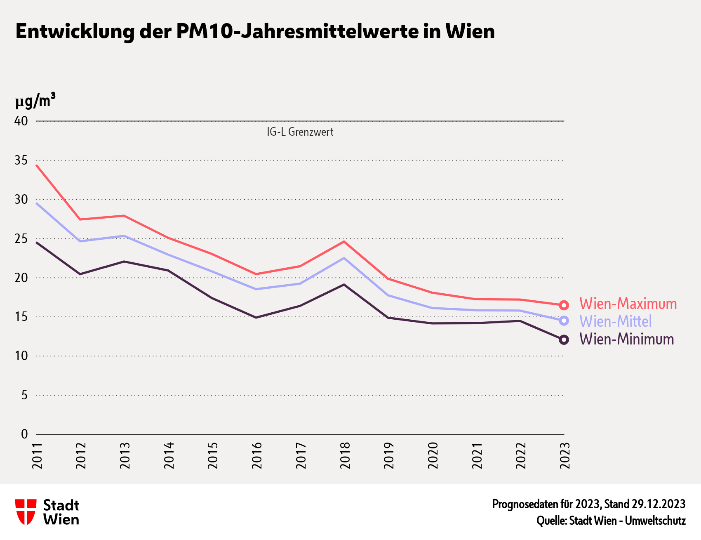

Nein, er wird tendenziell seltener bzw. die Saison verkürzt sich. Es gibt nämlich ein paar Faktoren, welche sich negativ auf die Nebelhäufigkeit auswirken:

Eine Studie aus dem Jahre 2018 hat die Häufigkeit von Tagen mit Inversionwetterlagen im Zeitraum von 1961 bis 2017 untersucht und dabei festgestellt, dass sowohl die Häufigkeit als auch die Stärke von Inversionwetterlagen im landesweiten Durchschnitt um 11 Prozent abgenommen hat. Besonders stark ist der rückläufige Trend in den „Nebelhochburgen“ Oberösterreich und Kärnten. Verantwortlich dafür sind u.a. die unterschiedliche Geschwindigkeit der Temperaturerwärmung je nach Seehöhe, die Veränderung der Großwetterlagen sowie auch die abnehmende Schneebedeckung in tiefen Lagen. Weiters sind Aerosole (Kondensationskeime) ein wichtiger Faktor für die Tröpfchenbildung: Sind diese kleinen Partikel wie Feinstaub und Rußteilchen in der Luft vorhanden, können Nebeltröpfchen leichter entstehen. Da die Luft in den vergangenen Jahrzehnten aber sauberer geworden ist, hat auch die Nebelhäufigkeit abgenommen (insbesondere aufgrund der Abnahme der Emission von Schwefeldioxid). Die zunehmende Bodenversiegelung kann örtlich zudem zu einer Verringerung der Luftfeuchtigkeit führen.

Diese rückläufige Tendenz drückt auch das 30-jährige Klimamittel gut aus:

Die Zahl der Nebeltage in den vergangenen 30 Jahren hat sich im Vergleich zu den 30ern, 40ern und 50ern des vorigen Jahrhunderts um fast 70% verringert. Bei dieser Auswertung wird Hochnebel allerdings nicht berücksichtigt.

Eine Inversionswetterlage kann manchmal viele Tag lang ohne Unterbrechung zu Nebel oder Hochnebel führen. Zur Nebelauflösung kommt es meist, wenn auffrischender Wind die bodennahe Kaltluft wegfegt oder Föhneffekte auftreten, oder wenn der Wind kontinentale, trockene Luft heranführt. Auch eine aufziehende Wolkenschicht über dem Nebel führt meist zur Nebelauflösung, im Winter tritt jedoch nicht selten der Fall ein, dass Nebelfelder in den Niederungen nahtlos von darüber aufziehenden Wolken eines Tiefs abgelöst werden. Dann bessert sich zwar die Sichtweite, es bleibt aber weiterhin trüb.

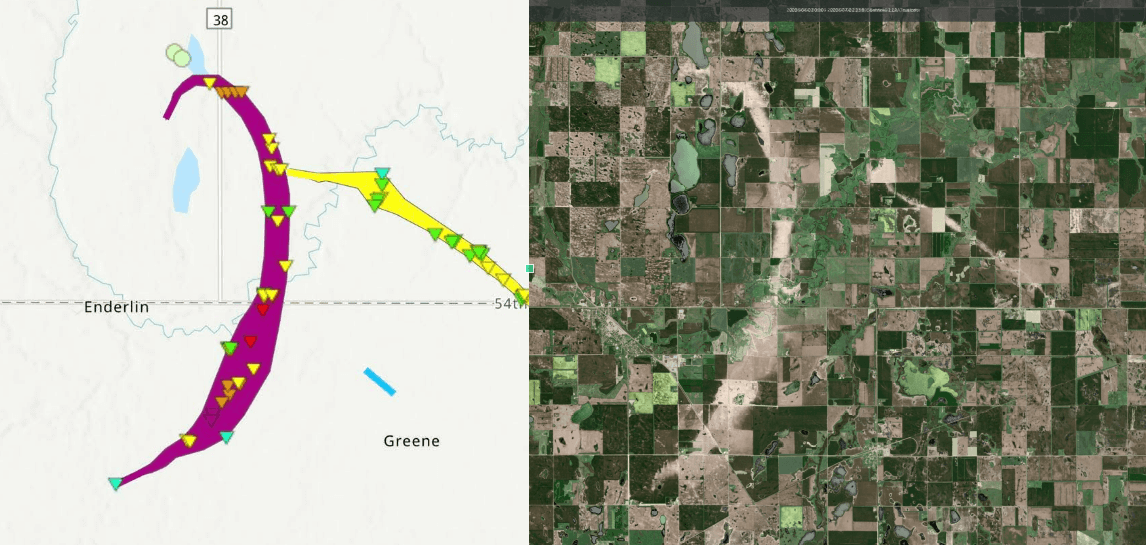

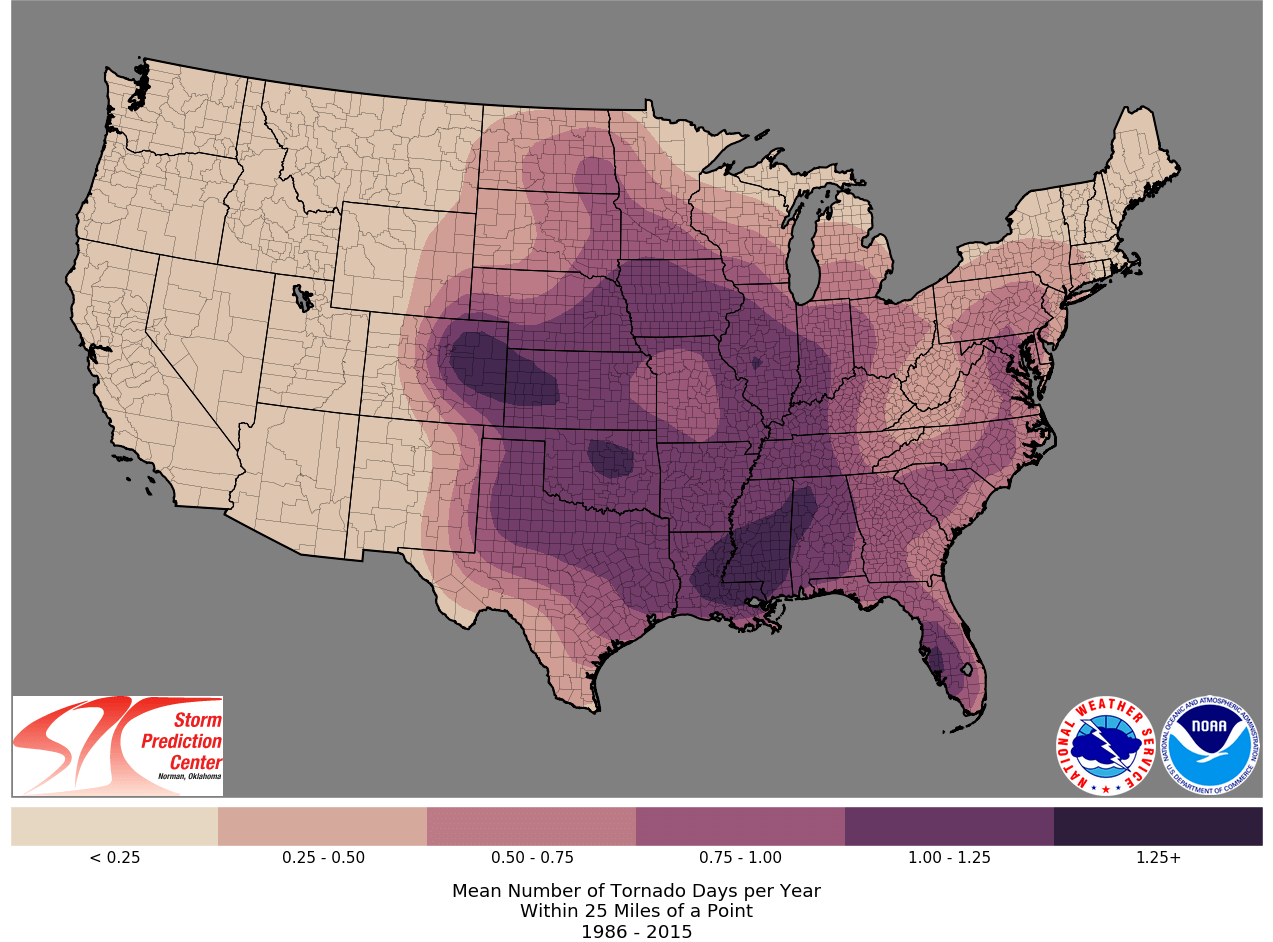

Am 20. Juni 2025 wurde Enderlin, North Dakota, von einem außergewöhnlich starken Tornado getroffen. Der Tornado legte eine Spur von knapp 20 km zurück und erreichte eine maximale Breite von gut 1,5 km. Neben zerstörten Gebäuden – eines davon wurde vollständig weggefegt – wurden auch entrindete Bäume gefunden, ein typisches Merkmal extremer Tornados (mehr Infos hier: Wie Tornados klassifiziert werden). Drei Menschen kamen ums Leben. Besonders bemerkenswert war, dass der Tornado Eisenbahnwaggons anhob und umkippte — darunter ein leerer Tankwagen, der mehr als 100 Meter weit in ein Feld geschleudert wurde.

The Enderlin, North Dakota Tornado Has Been Rated EF-5!

This Is The First Rated EF-5 Since Moore 2013, And (Based On My Understanding Of The Report) The Highest Rated EF-5 Ever So Far.

Estmated Windspeeds From The Northern Tornado’s Project Came Out To About >266Mph Due To A… pic.twitter.com/WMWDgeeGOX

— SparkServiceWx (@SparkServiceWX) October 6, 2025

Ursprünglich als EF3 eingestuft, wurde der Tornado nach eingehender Untersuchung der Schäden auf EF5 hochgestuft. Damit handelte es sich um den ersten bestätigten EF5-Tornado in den USA seit dem Moore-Tornado in Oklahoma im Mai 2013.

The Enderlin tornado of June 20, 2025 became the droughtbreaker today, being retroactively upgraded to make it the first EF5 since Moore 2013. I overlaid DAT polygons and surveyed Damage Indicators onto radar to show the movement of the tornado as precisely as possible. pic.twitter.com/52Ir0rjsAy

— Amelia Urquhart 🏳️⚧️ (@ameliaUrquhart_) October 7, 2025

An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass die Stärke von Tornados anhand der verursachten Schäden beurteilt wird. Zieht ein Tornado jedoch über unbebautes oder offenes Gelände, fehlen sichtbare Schäden – und damit die Grundlage für eine Einstufung. Untersuchungen mit mobilen Doppler-Radaren haben gezeigt, dass Tornados mit Windgeschwindigkeiten im EF4- oder sogar EF5-Bereich häufiger auftreten, als es die offizielle Klassifikation vermuten lässt. Mehr Infos dazu gibt es in dieser Studie.

🌪️ Impresionante poder de la naturaleza: el tornado ocurrido el 20 de junio en Enderlin, Dakota del Norte, fue reclasificado a categoría EF-5, la más alta, por el Servicio Meteorológico de EE.UU. ⚠️

Es el más fuerte registrado en la última década.#FernandoCanales #UltraNoticias pic.twitter.com/qarLiBvyID— Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) October 7, 2025

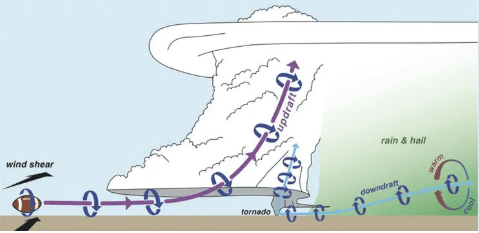

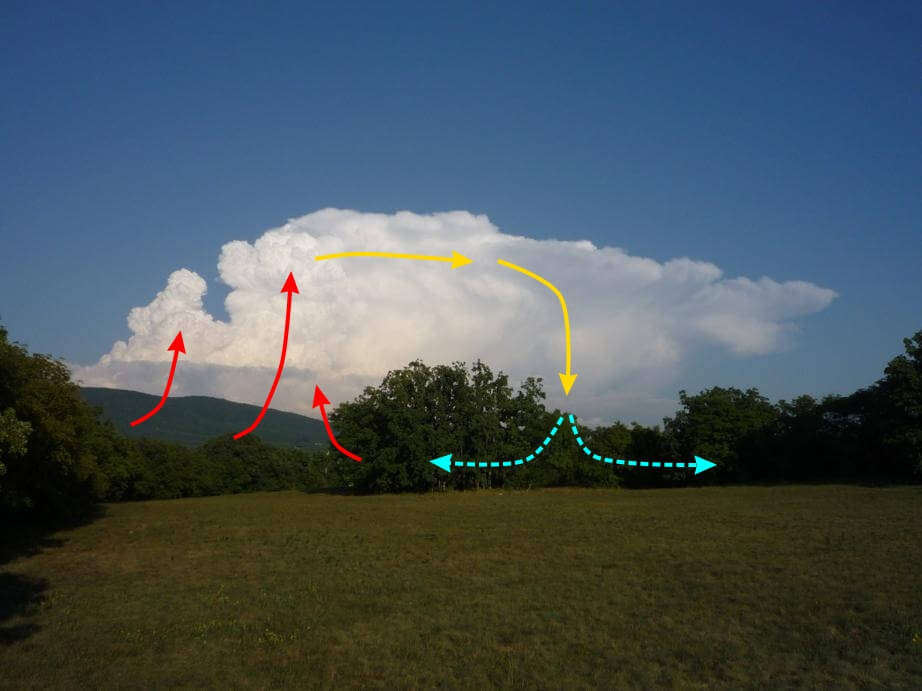

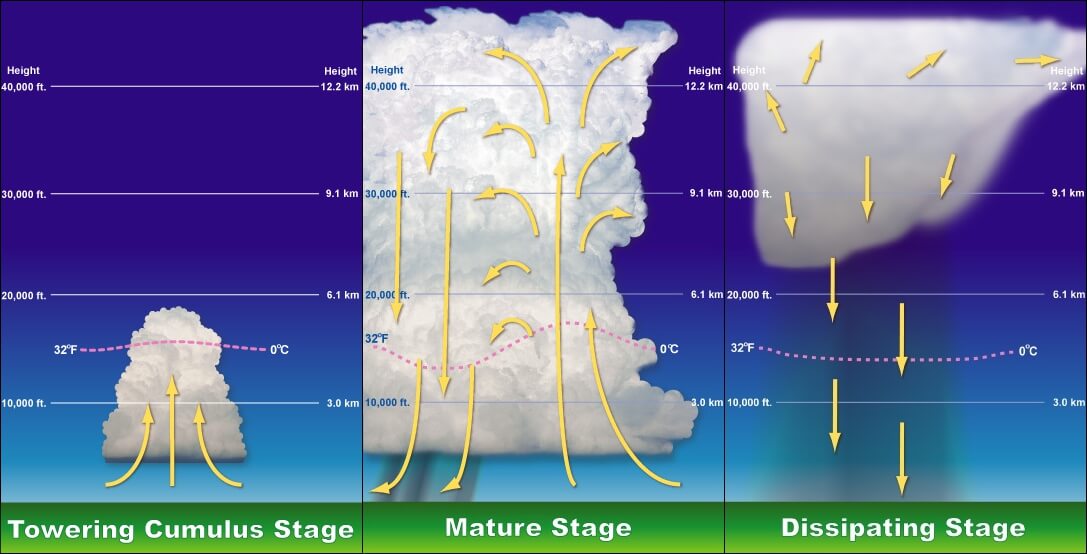

Eine Grundvoraussetzung für die Entstehung verheerender Tornados sind sogenannte Superzellengewitter. Es handelt sich um meist langlebige, kräftige und oft isolierte Gewitterzellen, die durch einen rotierenden Aufwind – die sogenannte Mesozyklone – gekennzeichnet sind. Superzellen entstehen bei ausgeprägter Windscherung, also einer Änderung der Windrichtung und -geschwindigkeit mit der Höhe. Starke Windscherung führt zur Bildung horizontal ausgerichteter Luftwalzen. Der Aufwind eines entstehenden Gewitters kann eine solche Walze „einsaugen“ und ihre Achse aufrichten, sodass sie vertikal rotiert. Dieser Drehimpuls überträgt sich auf den gesamten Aufwindbereich. In seltenen Fällen, zum Beispiel bei der Interaktion mit anderen Gewitterzellen oder lokalen bodennahen Prozessen, kann sich ein Tornado entwickeln.

Auch in Mitteleuropa bzw. am Mittelmeer werden regelmäßig Tornados sowie Wasserhosen gesichtet, diese sind aber oft nur schwach und kurzlebig. Meist stehen sie auch nicht im Zusammenhang mit Superzellengewittern, sondern entwickeln sich beispielsweise an Böenfronten oder bei konvergenten Windfeldern (sog. „Typ-II-Tornados“). Typisch ist also eine bodennahe, vorbestehende Rotation, die durch einen Aufwind erfasst und die Höhe gestreckt wird (Pirouetteneffekt). Starke Tornados sind selten, kommen aber auch in Europa immer wieder vor. Etwa im Juni 2021 kam es knapp nördlich der österreichischen Grenze in Tschechien zu einem F4-Tornado.

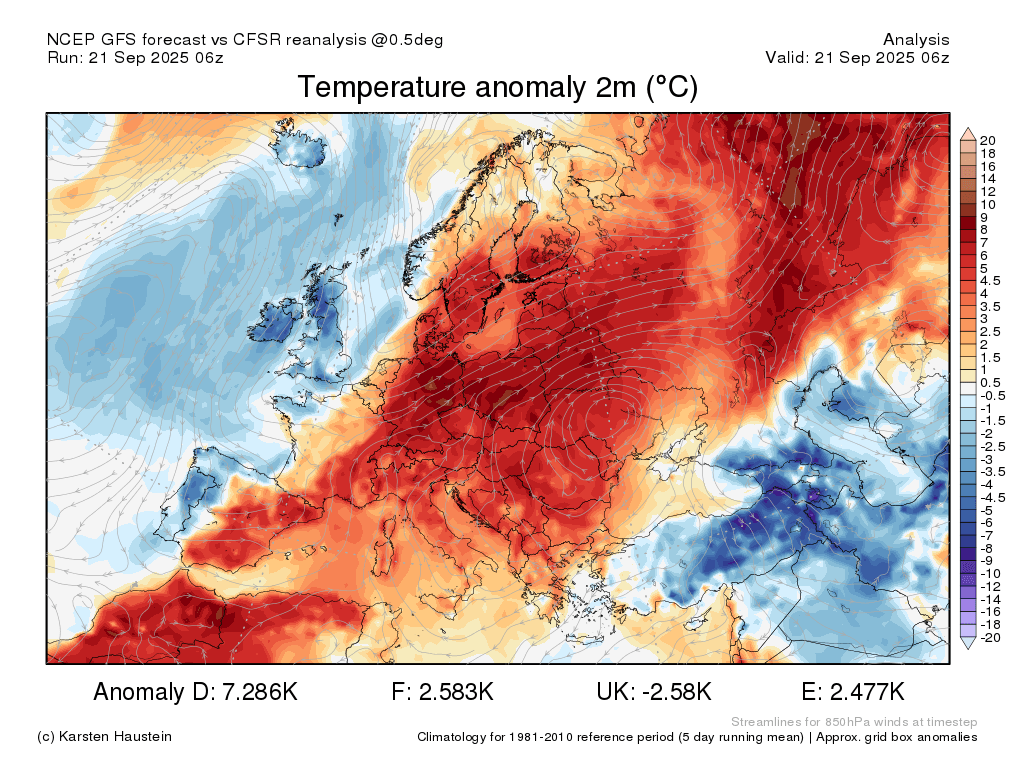

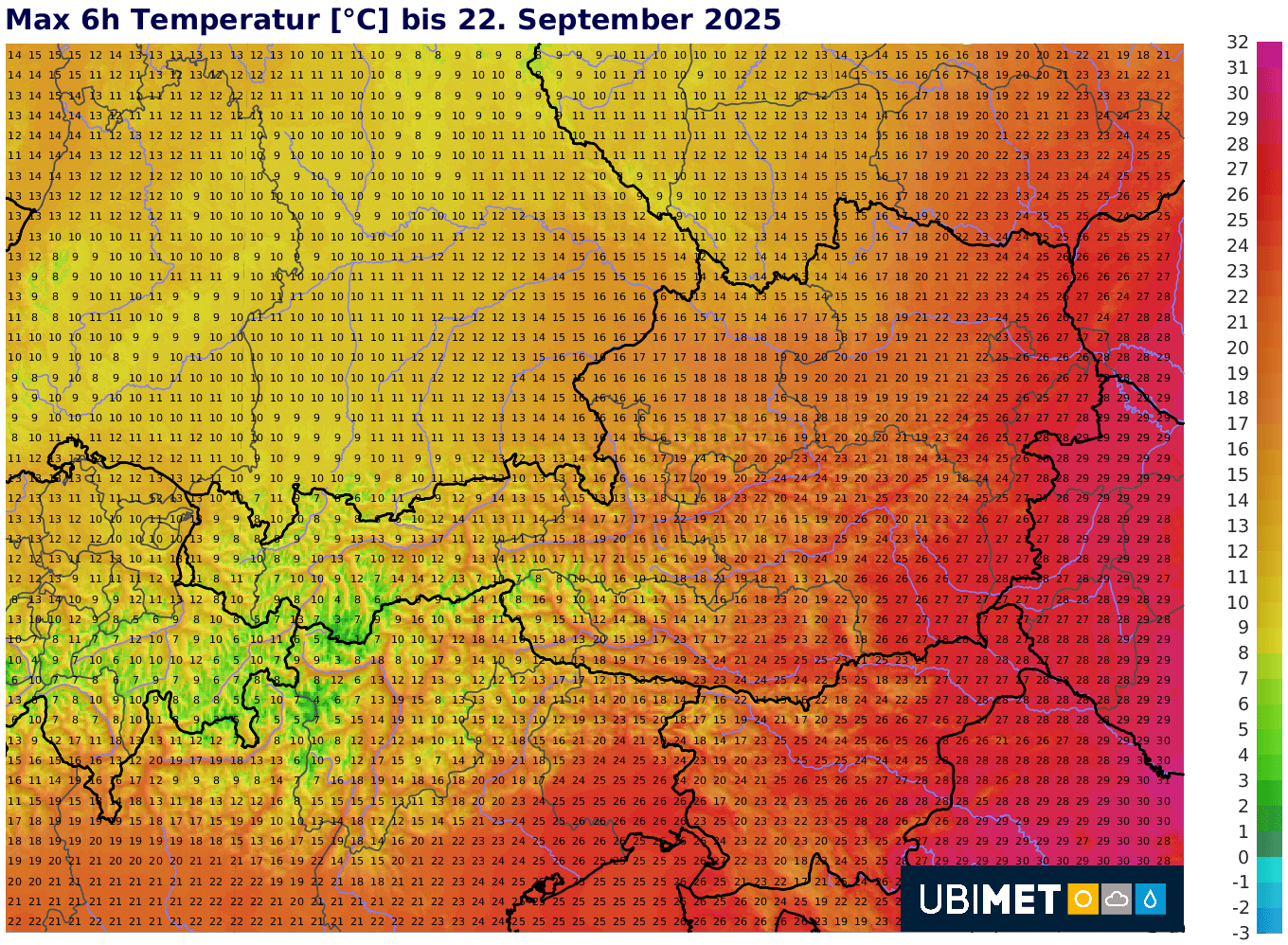

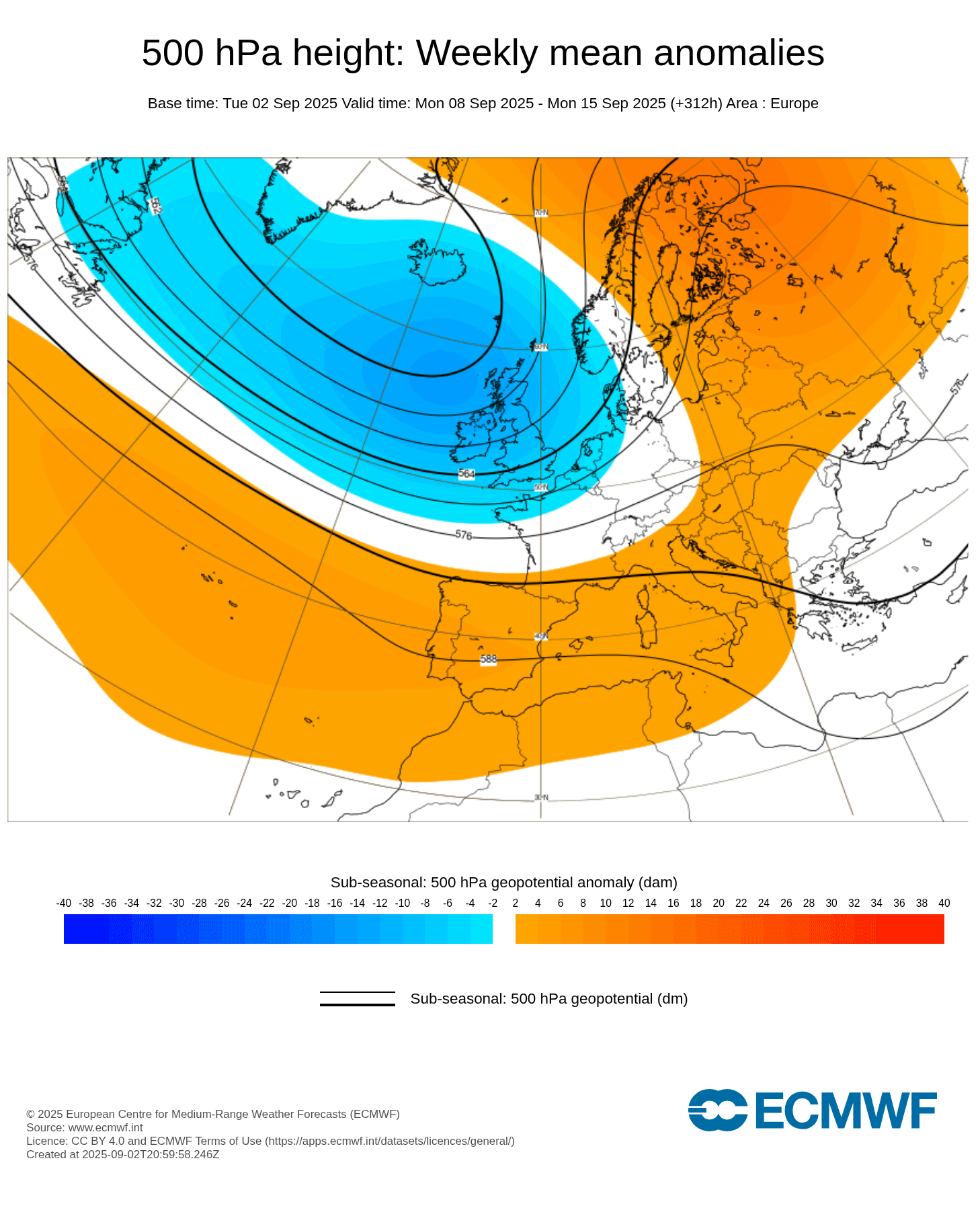

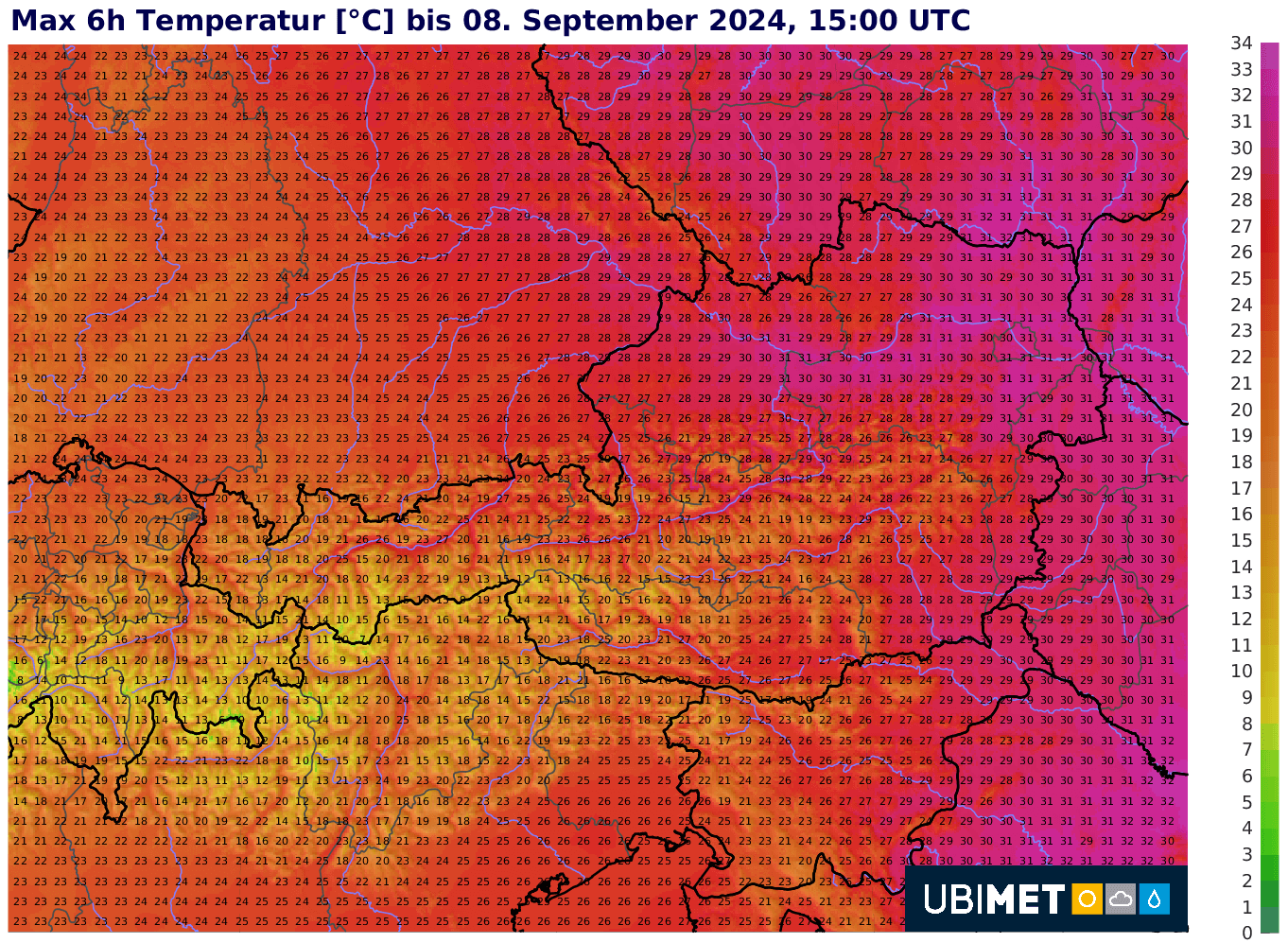

Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14,5 Grad lag der September 2025 rund 0,7 Grad über der aktuellen Referenzperiode von 1991 bis 2020 (13,8 Grad) und 1,2 Grad über dem Klimamittel von 1961 bis 1990 (13,3 Grad). Besonders hohe Abweichungen um oder teils sogar über +1 Grad wurden von Bremen und Hamburg über Sachsen-Anhalt bis in die Niederlausitz sowie im Südosten Bayerns verzeichnet. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Südhessen und Baden-Württemberg war der September dagegen durchschnittlich.

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 20. September in Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt) gemessen mit 32,6 Grad, gefolgt von Helmstedt-Emmerstedt mit 32,3 und Ohlsbach mit 32,2 Grad. In der letzten Dekade erfasste dann deutlich kühlere Luft und mancherorts gab es den ersten Frost der Saison, wie etwa in Deutschneudorf-Brüderwiese mit -2,4 Grad oder in Faßberg sowie in Sohland/Spree mit -0,7 Grad.

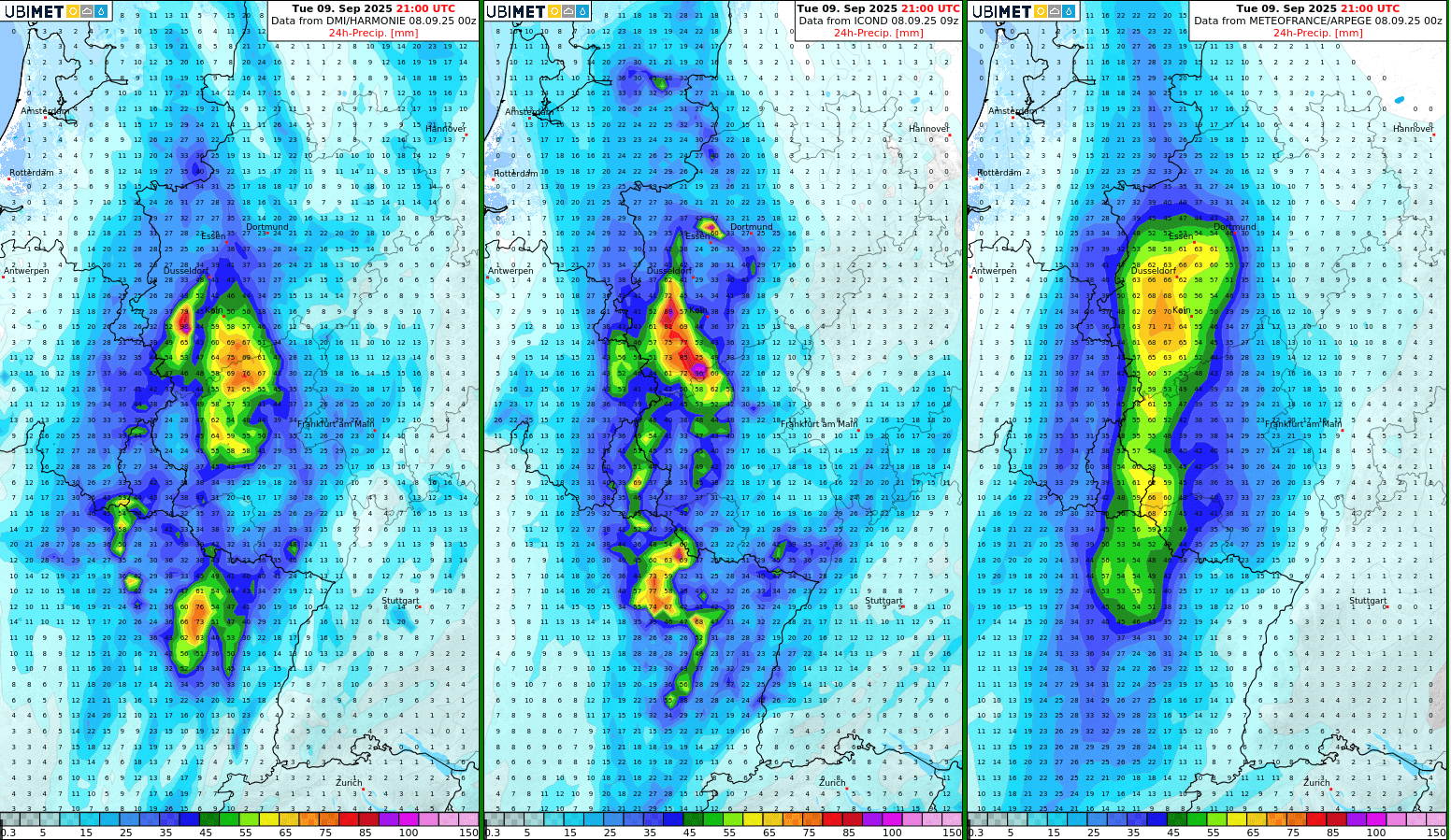

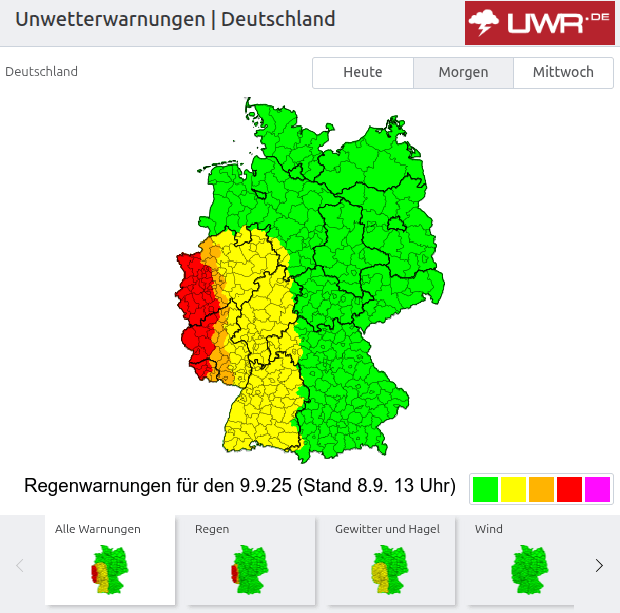

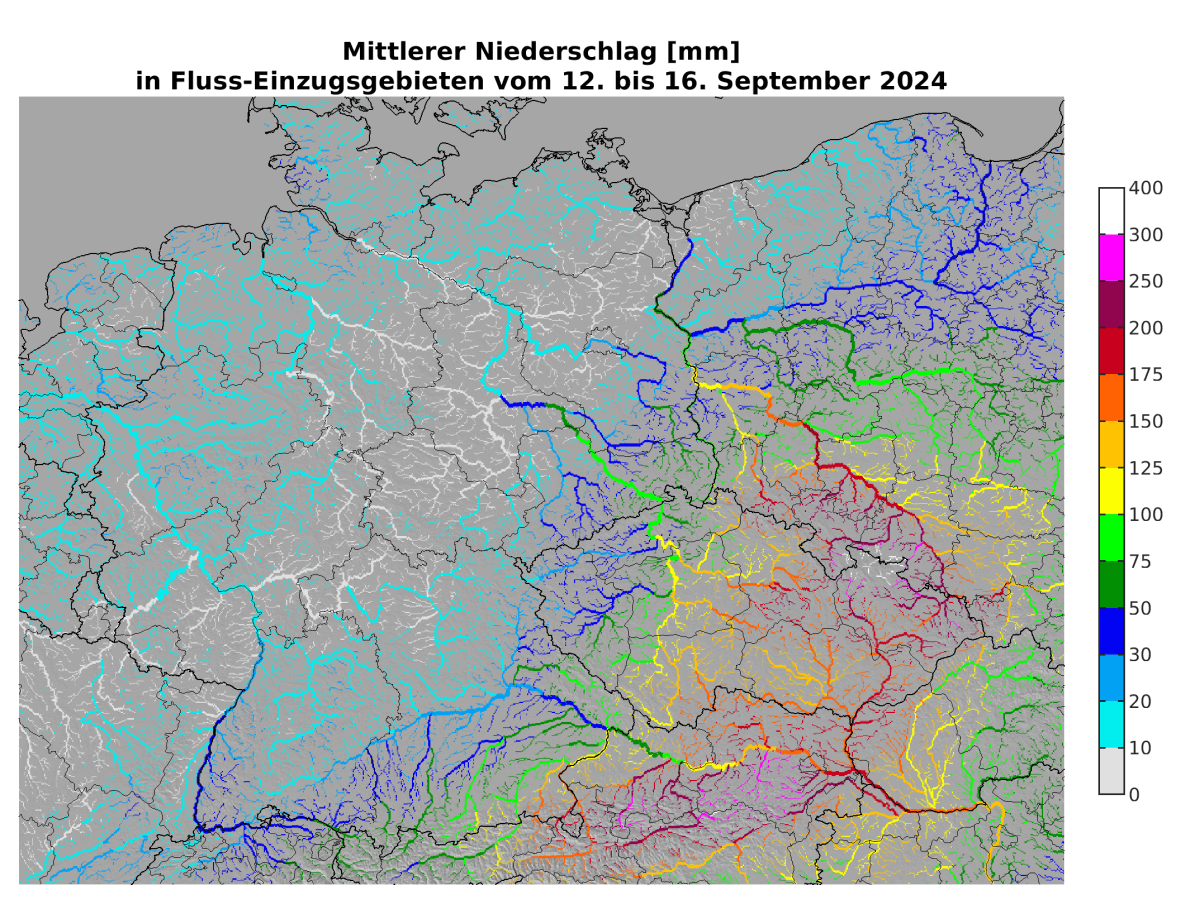

Im Flächenmittel fiel im September rund 30 Prozent mehr Niederschlag als üblich. Regional gab es aber große Unterschiede: Während im Südwesten außergewöhnlich viel Regen fiel – im Saarland war es sogar der nasseste seit Messbeginn im Jahr 1881 – gab es im Norden gebietsweise deutlich weniger Regen als sonst. Zwischen Bremen und Hamburg gab es nur die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge.

Die absolut nasseste Region war der Schwarzwald, wo an manchen Stationen über 200 l/m² Niederschlag gemessen wurden. Besonders extrem war allerdings ein Niederschlagsereignis am 8. September im äußersten Westen des Landes, als in Mönchengladbach-Hilderath 119 l/m² in nur wenigen Stunden fielen. In Bedburg gab es sogar einen Tagesniederschlag von 134 l/m². Weitere Infos zur Wetterlage gibt es hier: Gewittriger Starkregen in NRW. Kräftigen Regen gab es zudem auch im äußersten Osten in der Nacht zum 11. September sowie neuerlich im Südwesten am 24. September. In Erinnerung bleibt zudem auch Sturm Zack zur Monatsmitte, als etwa auf Hallig Hooge orkanartige Böen bis 111 km/h und in Büsum bis 108 km/h gemessen wurden. Auf dem Brocken wurden sogar Orkanböen bis 143 km/h verzeichnet.

Heftige Regenfälle führen zu teils massiven Überflutungen im Süden von Nordrhein-Westfalen. In den letzten 12 Stunden sind in Bedburg 134 l/qm gefallen. Die Aufnahme zeigt einen überfluteten Straßenzug in Mönchengladbach, vielen Dank an Claudia für die Zusendung. pic.twitter.com/BA8lfQSwte

— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 9, 2025

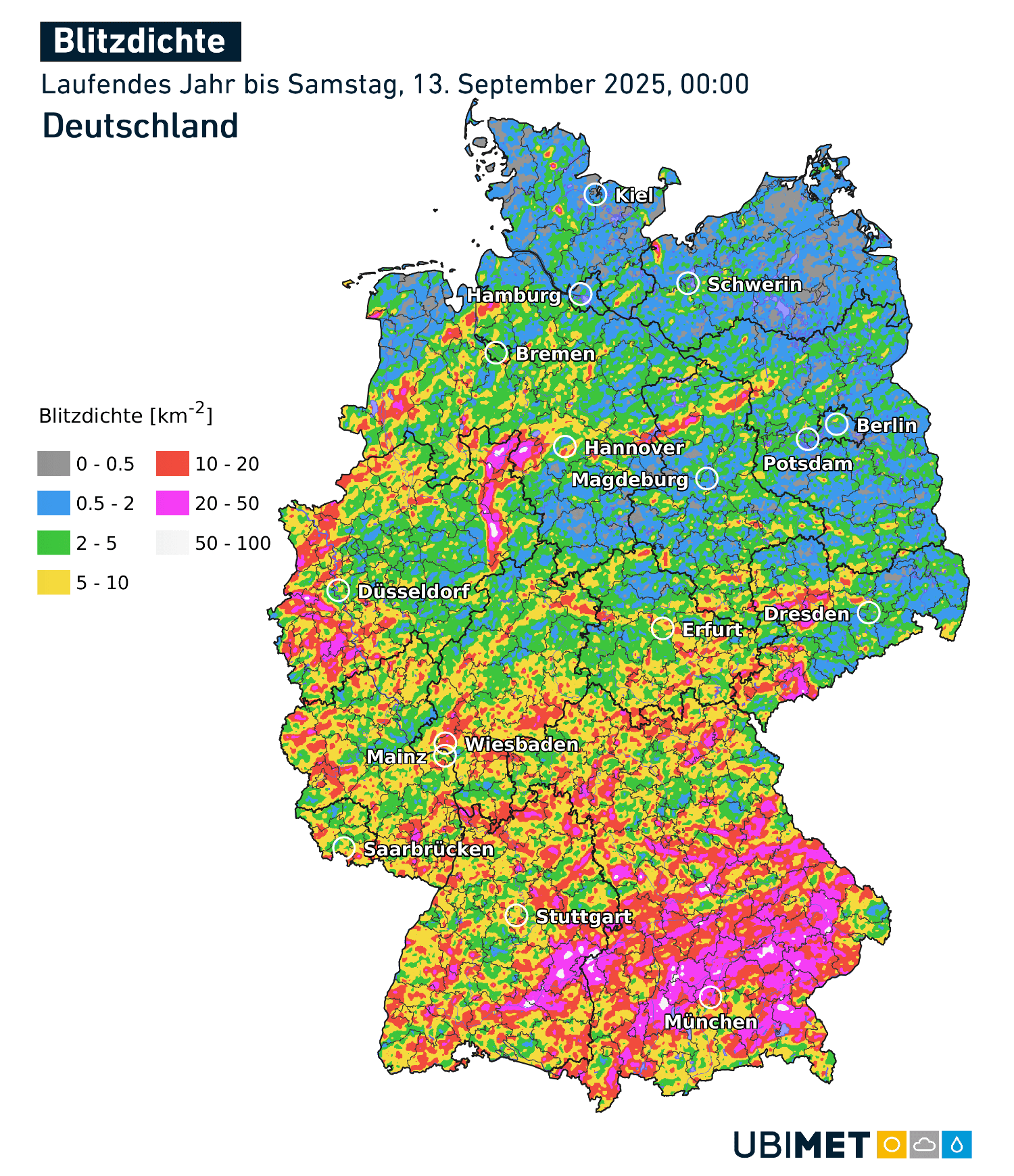

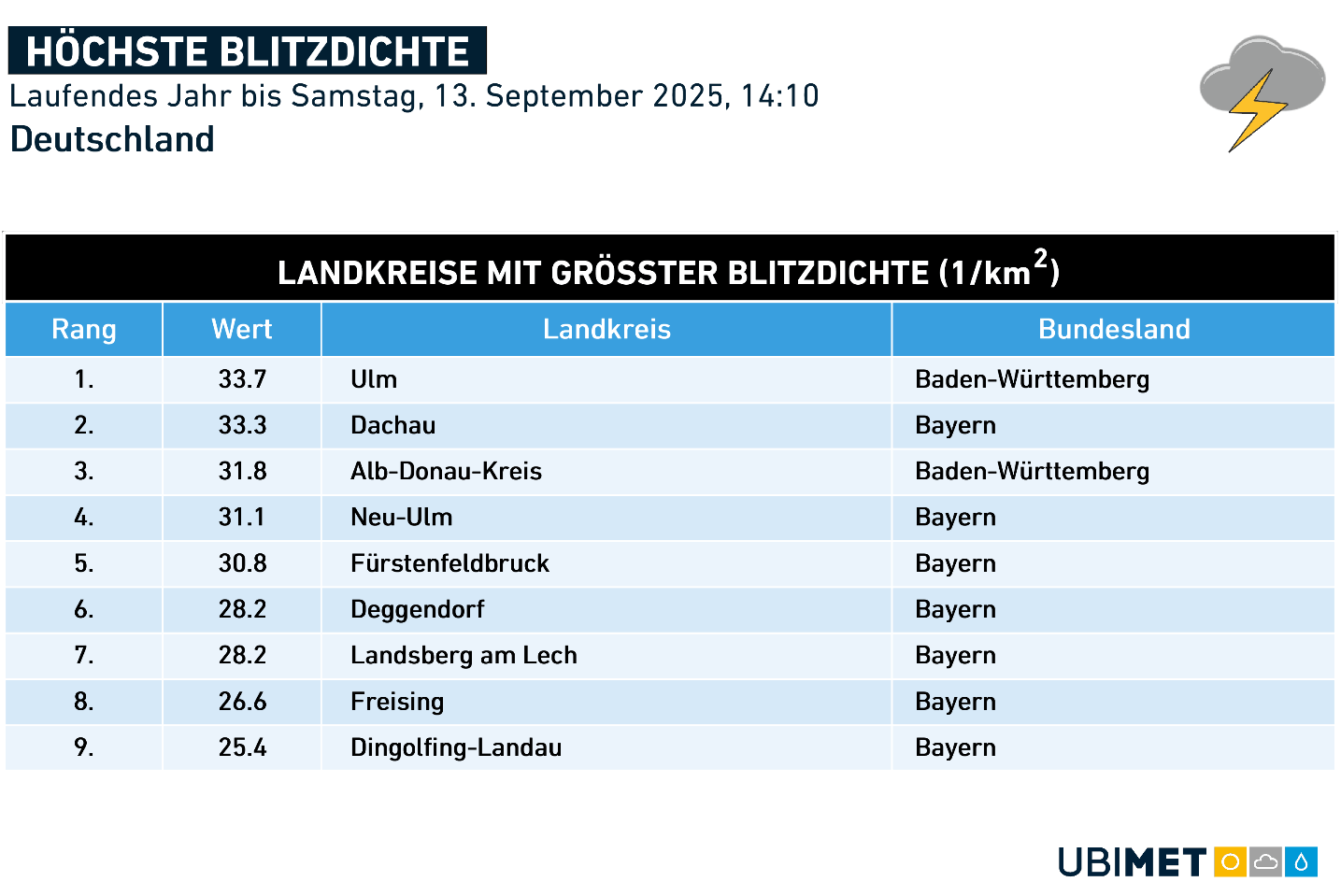

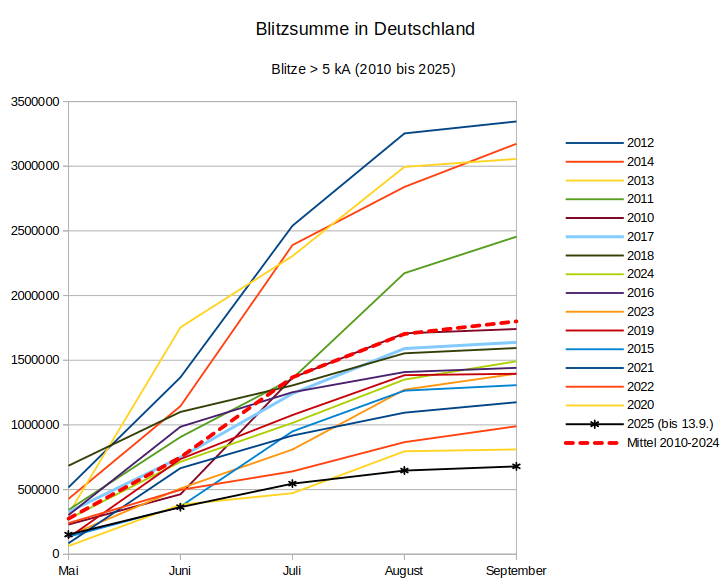

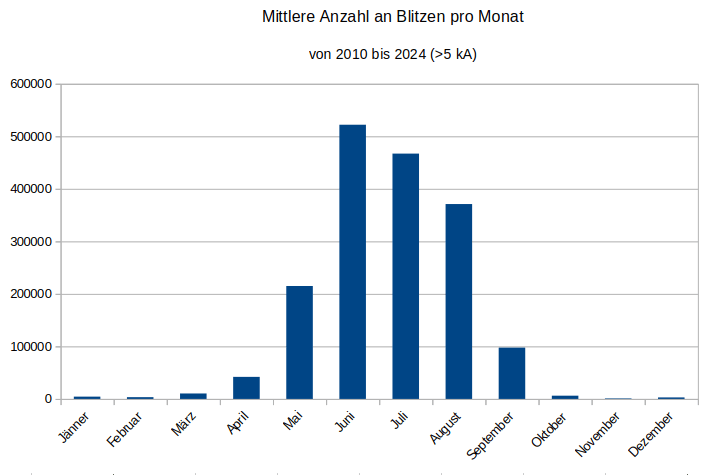

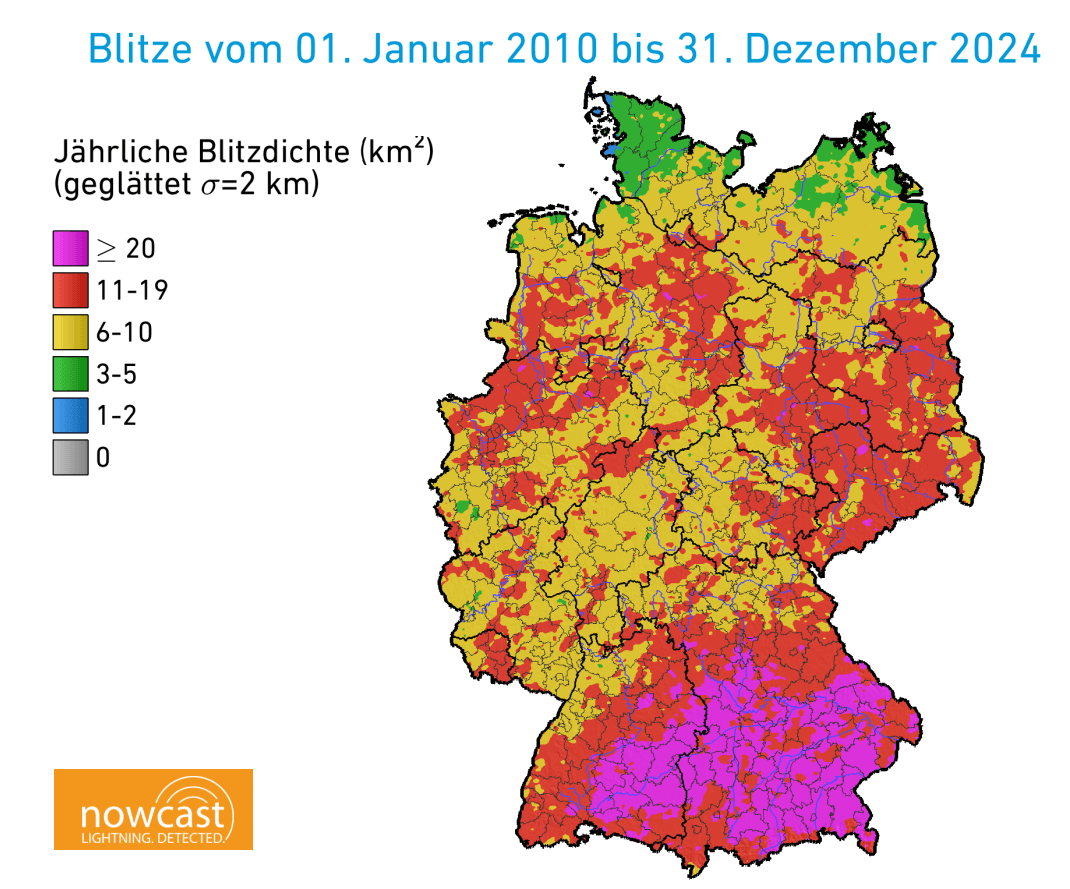

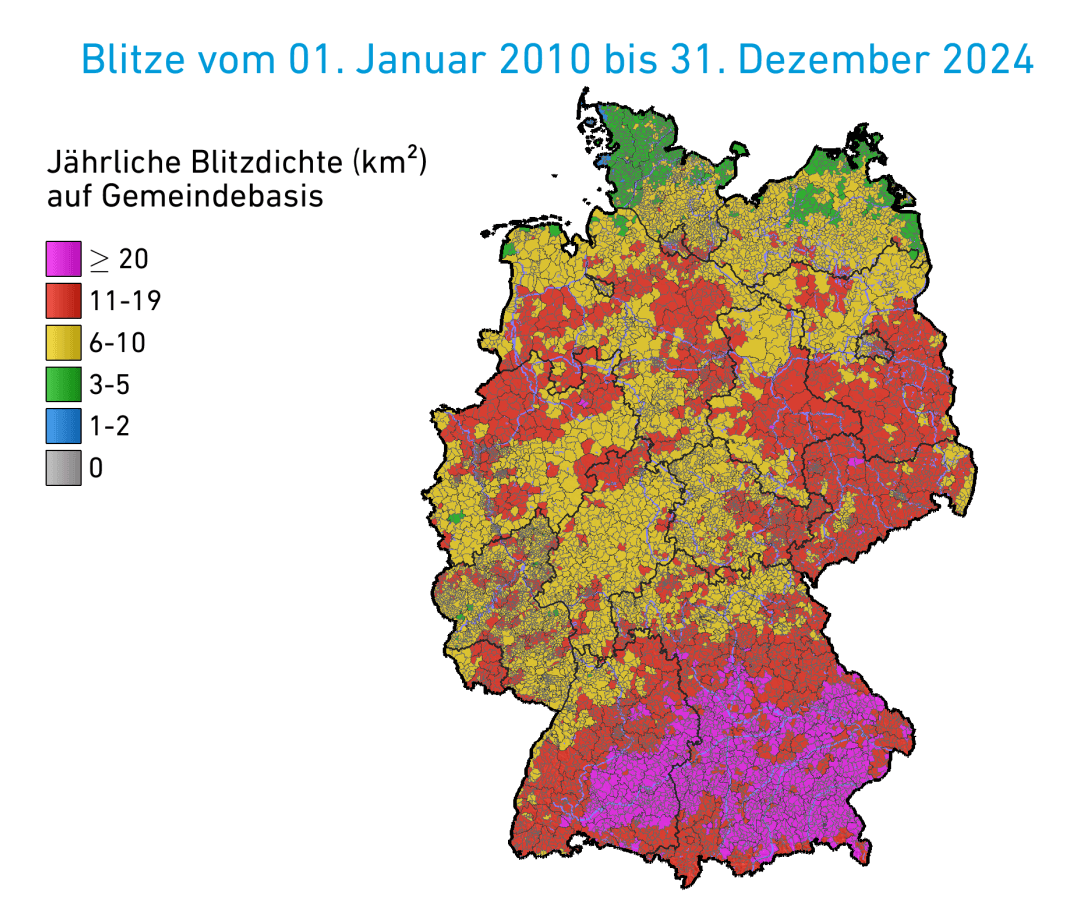

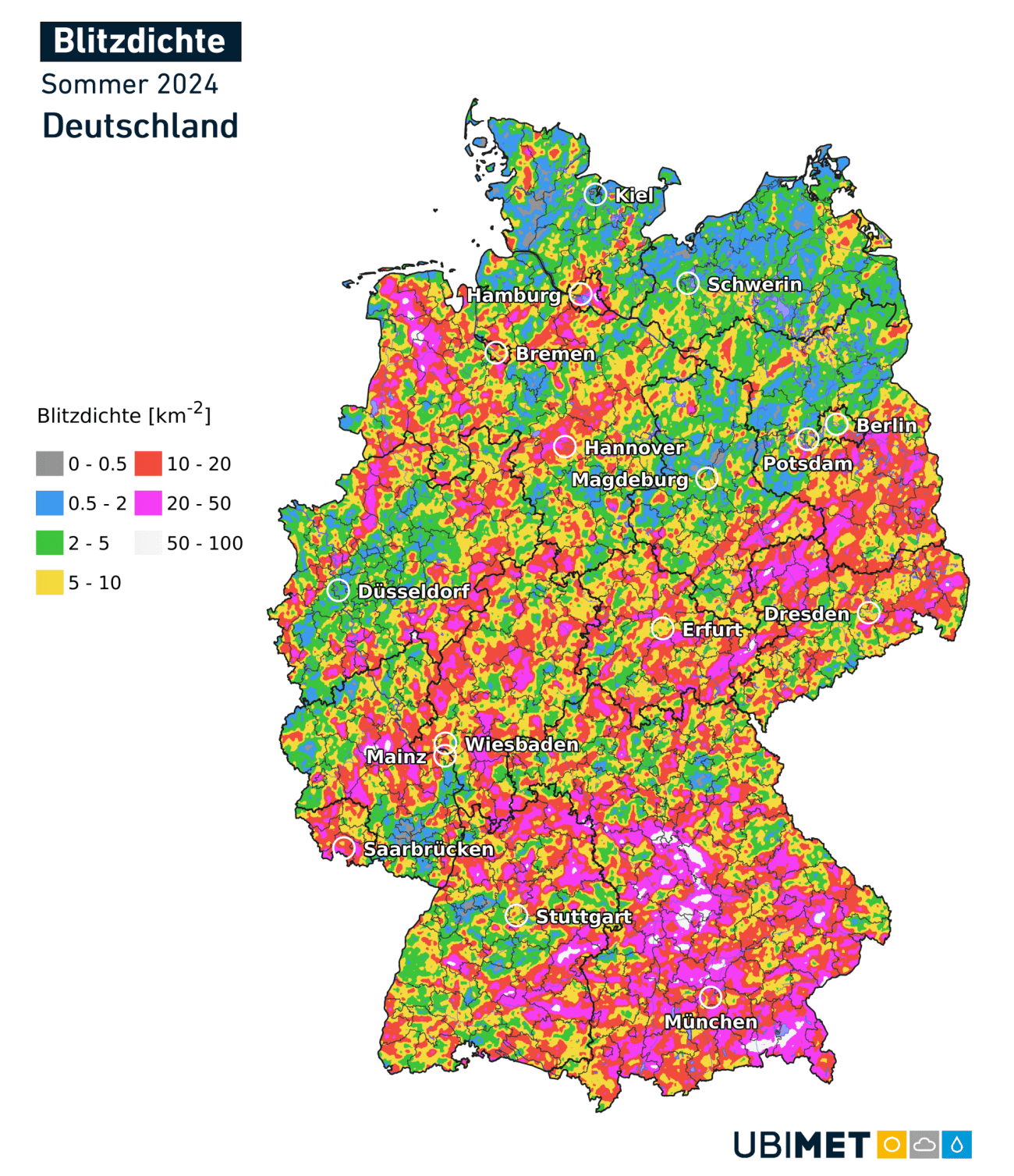

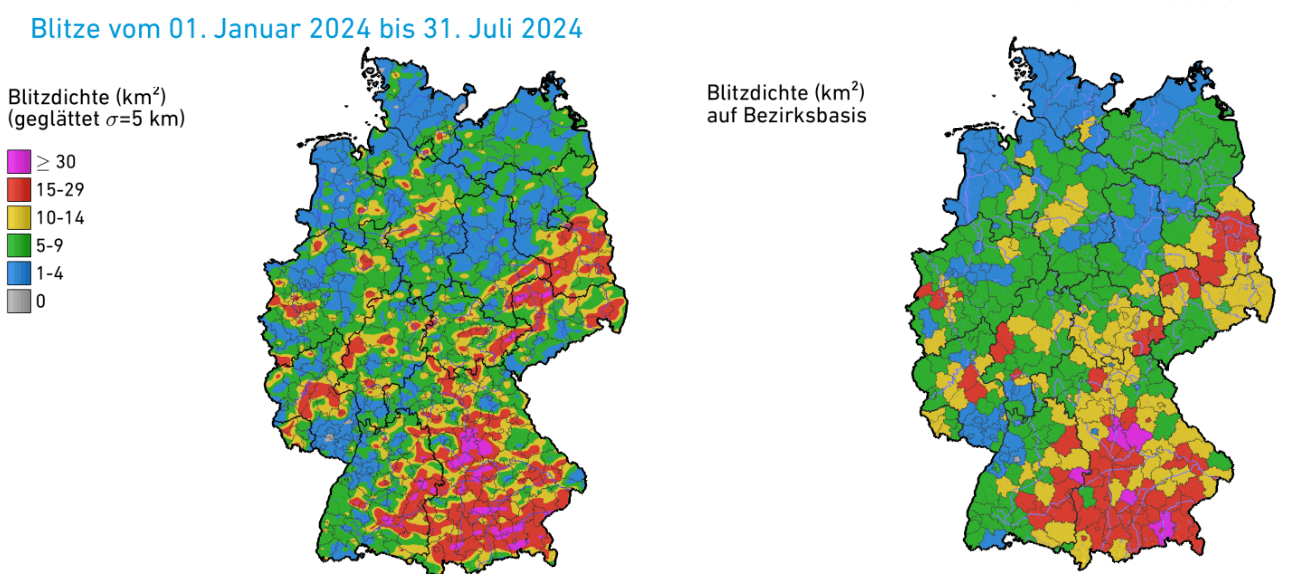

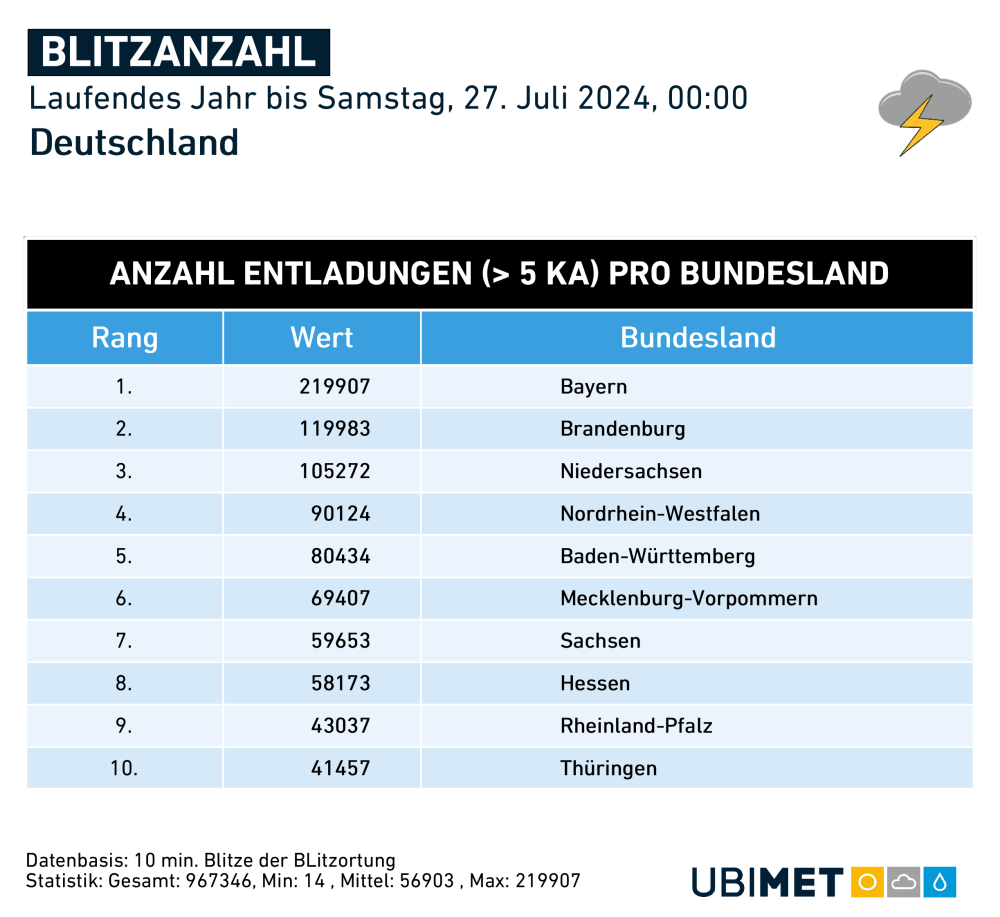

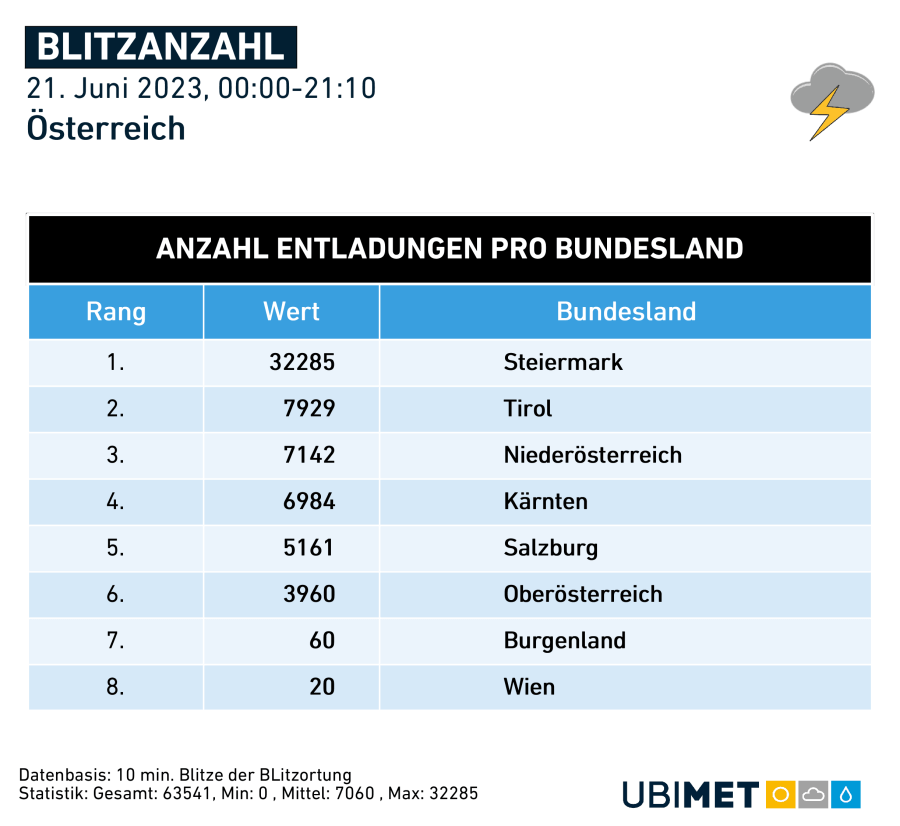

Die Anzahl der Blitze war im September – wie auch schon im Sommer – unterdurchschnittlich, in Summe gab es etwa 50 Prozent weniger Blitze als üblich. Die meisten Entladungen gab es in Bayern: An der Spitze lag der Landkreis Kaufbeuren mit 14,9 Blitzen/km², gefolgt von Landberg am Lech mit 10,5 und Neu-Ulm mit 9,3.

Die Bilanz der Sonnenscheindauer fiel im September nahezu durchschnittlich aus. Während es im Südwesten 15 bis 25 Prozent weniger Sonnenstunden als üblich gab, wurde im Nordosten ein Plus von 20 bis 25 Prozent verzeichnet. Die absolut sonnigste Station war Arkona mit 235 Sonnenstunden.

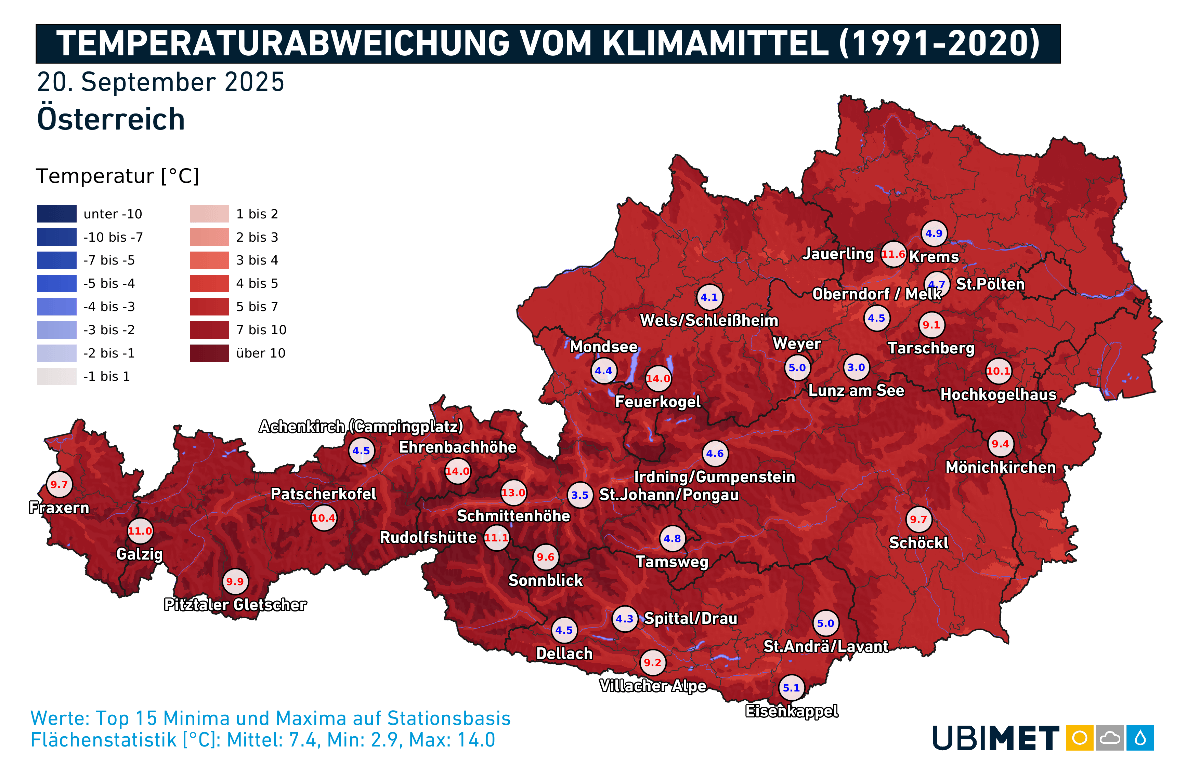

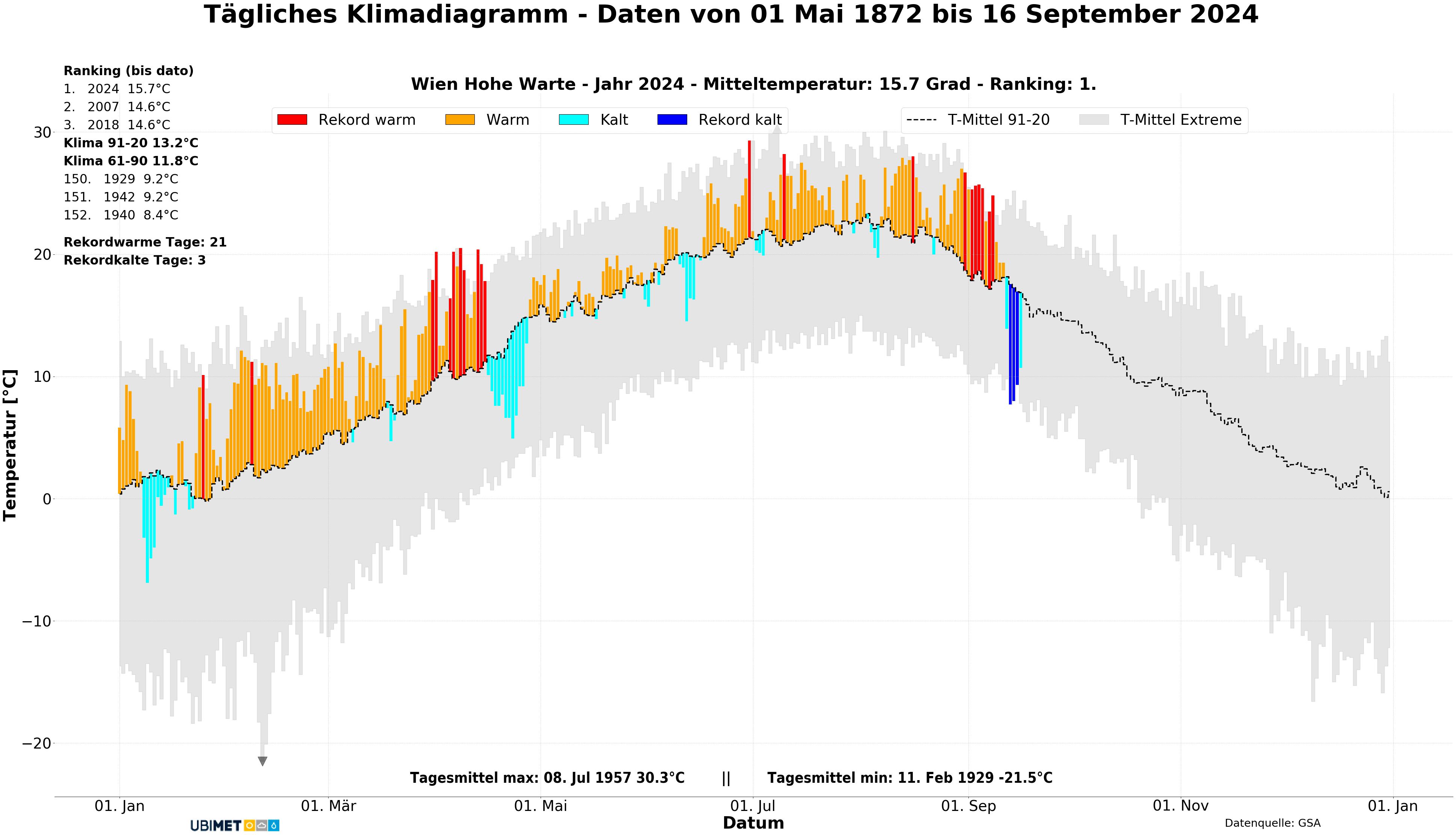

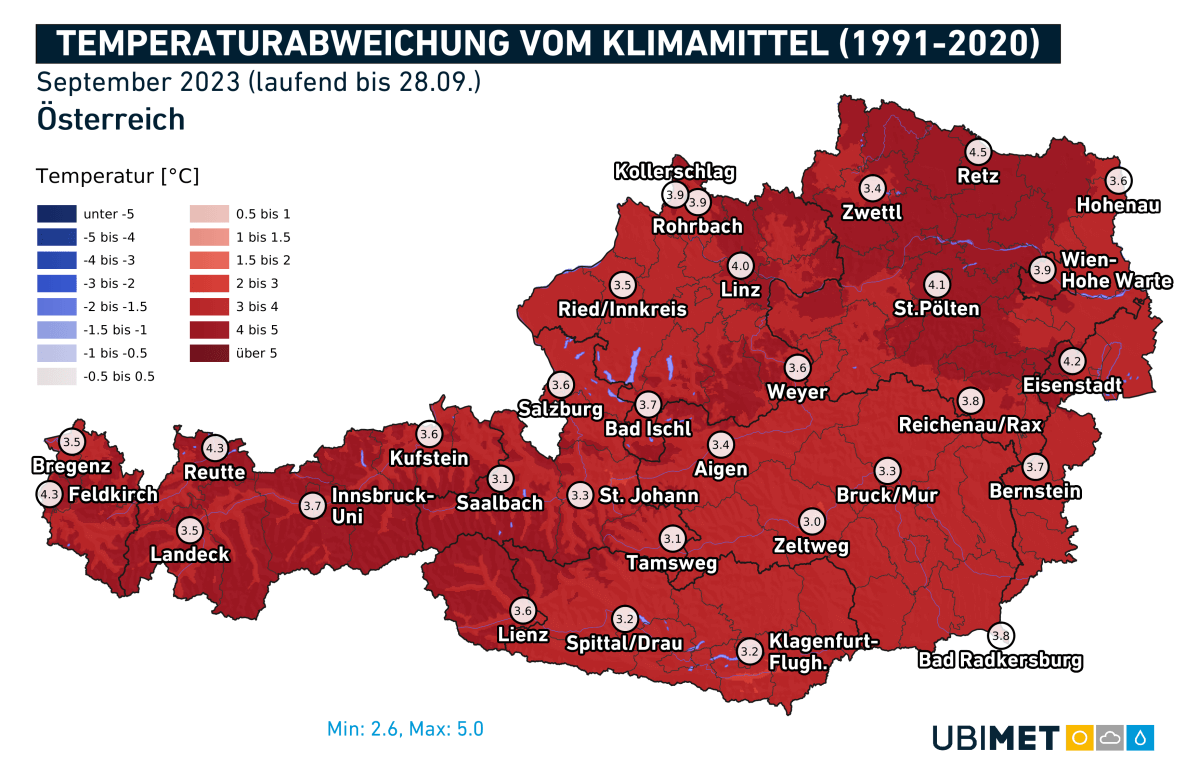

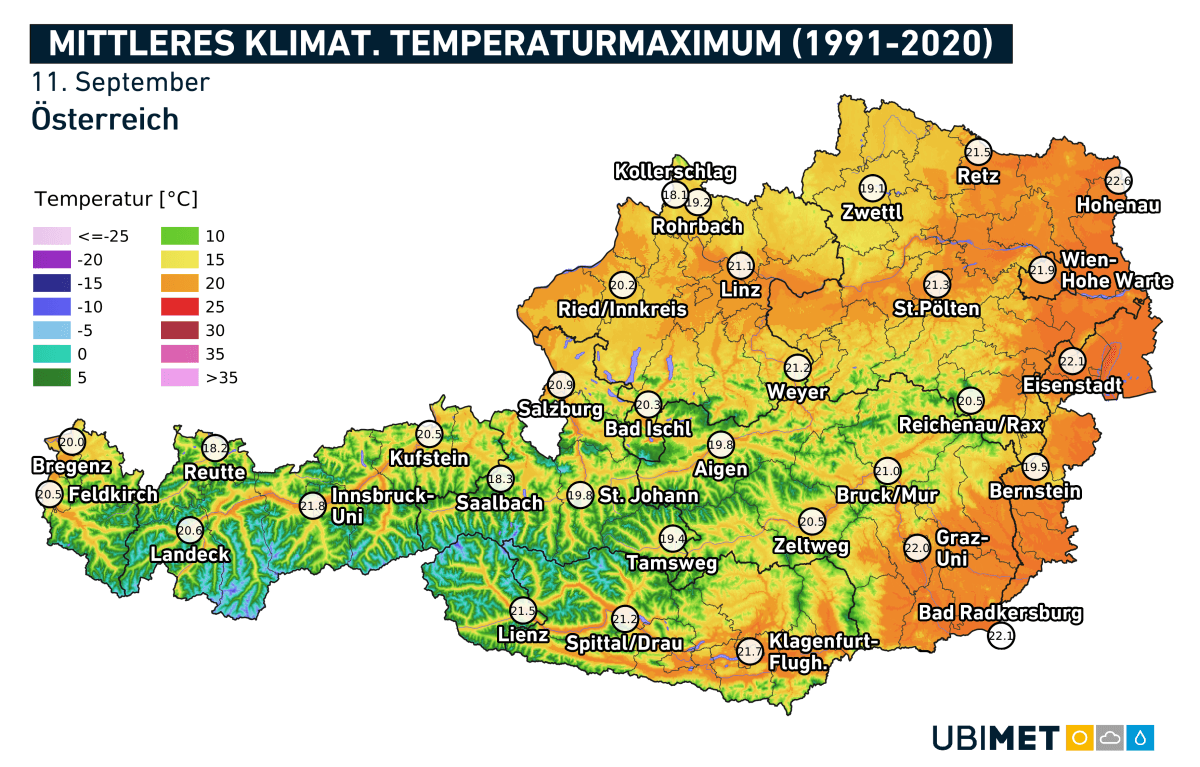

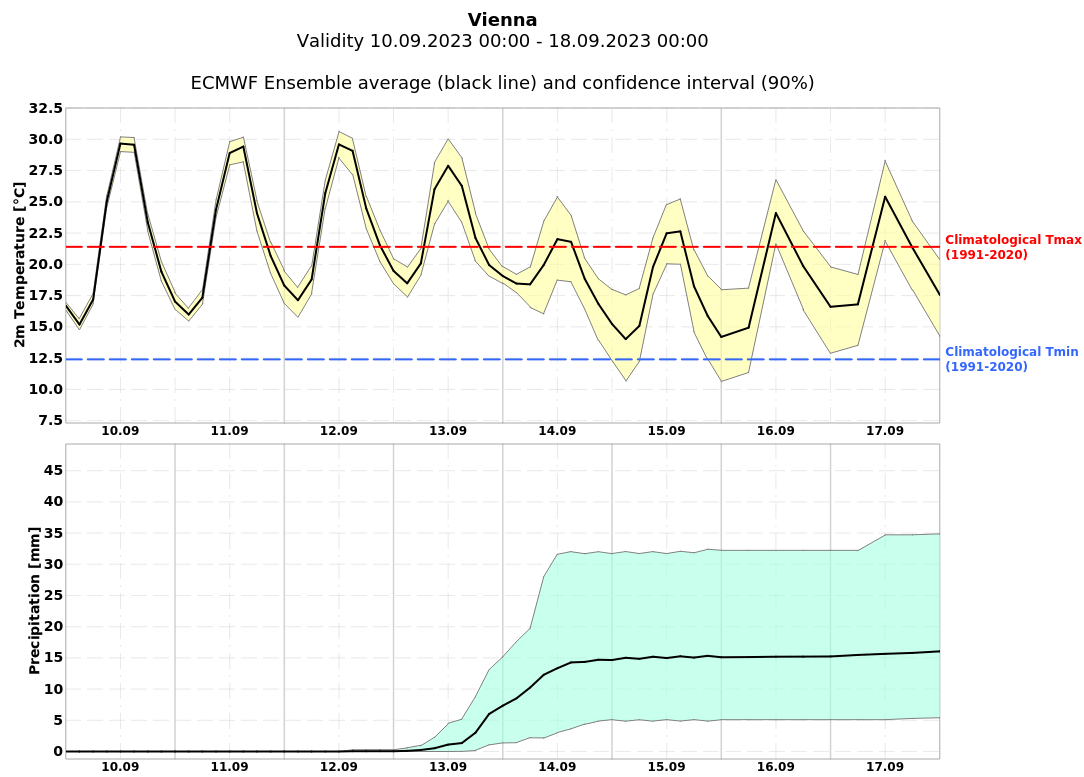

Österreichweit fiel der September deutlich milder als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 aus. Besonders warm war es im Süden des Landes: Die größten Abweichungen von rund +2,5 Grad wurden von Unterkärnten bis ins Südburgenland verzeichnet. Von Vorarlberg bis ins obere Mühlviertel lagen die Abweichungen dagegen um +1 Grad.

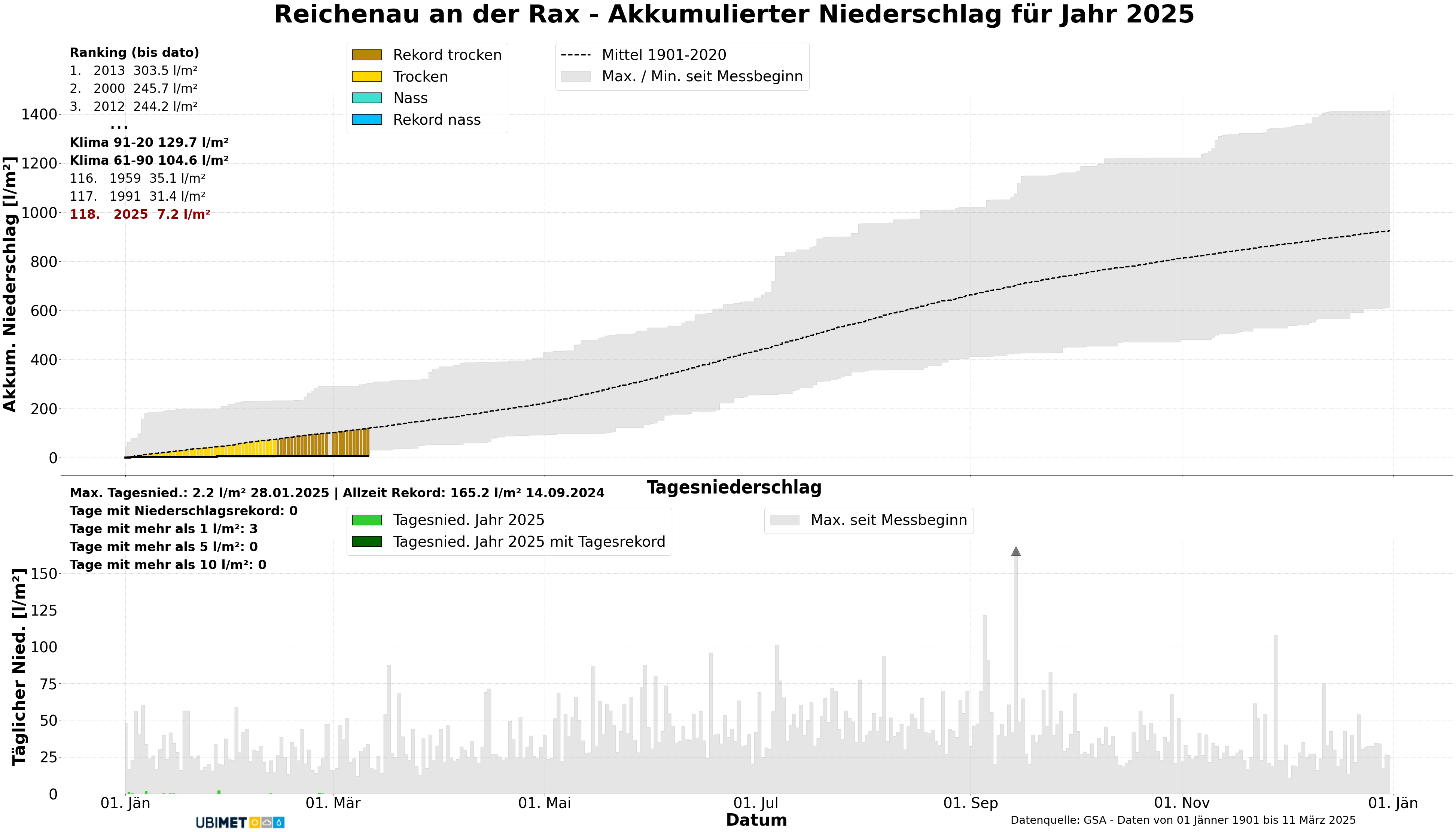

Besonders hohe Temperaturen wurden rund um den 21. gemessen, als örtlich wie etwa in Innsbruck neue Monatsrekorde aufgestellt wurden. An manchen Stationen wie etwa in Reichenau an der Rax handelte es sich zudem auch um den bislang spätesten Hitzetag seit Messbeginn. Sehr mild war es auch auf den Bergen, so wurde am Hahnenkamm bei Kitzbühel die bislang höchste Tropennacht des Landes gemessen.

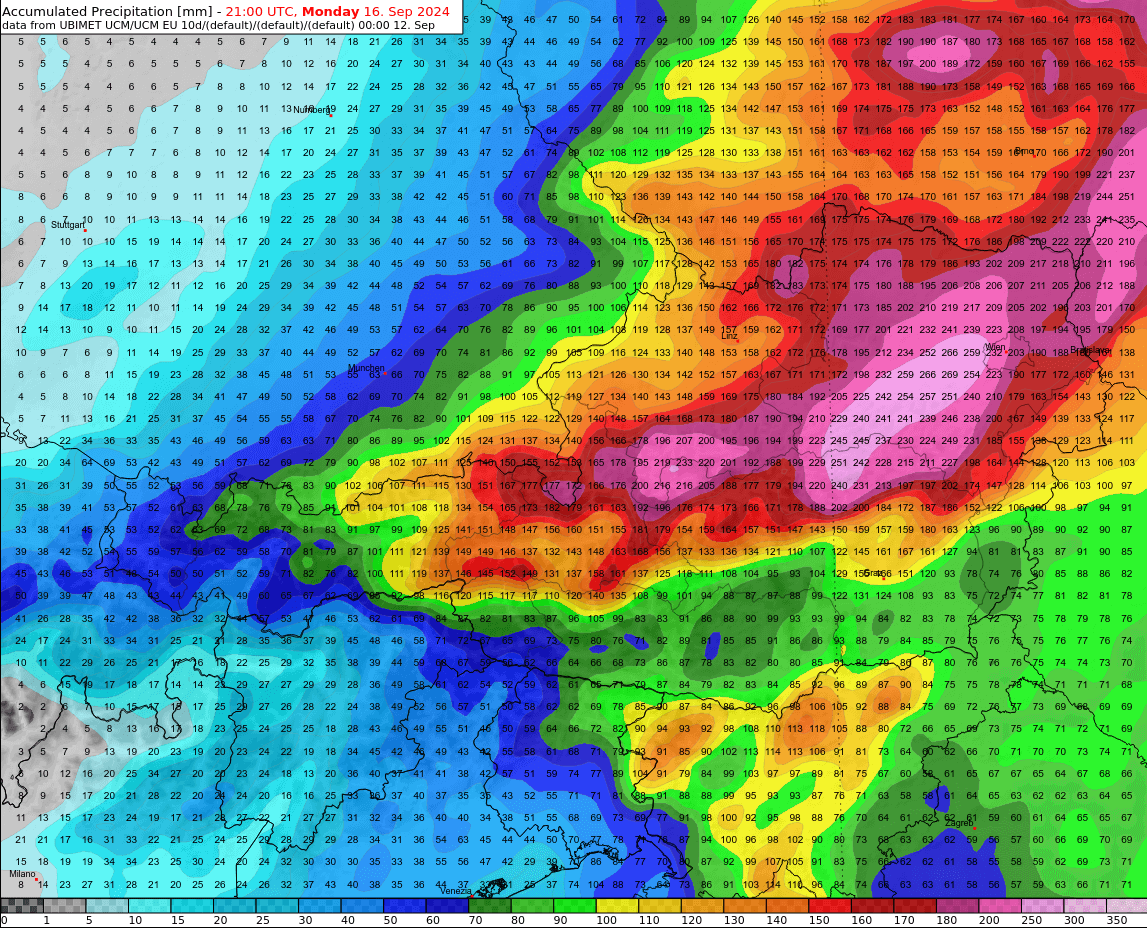

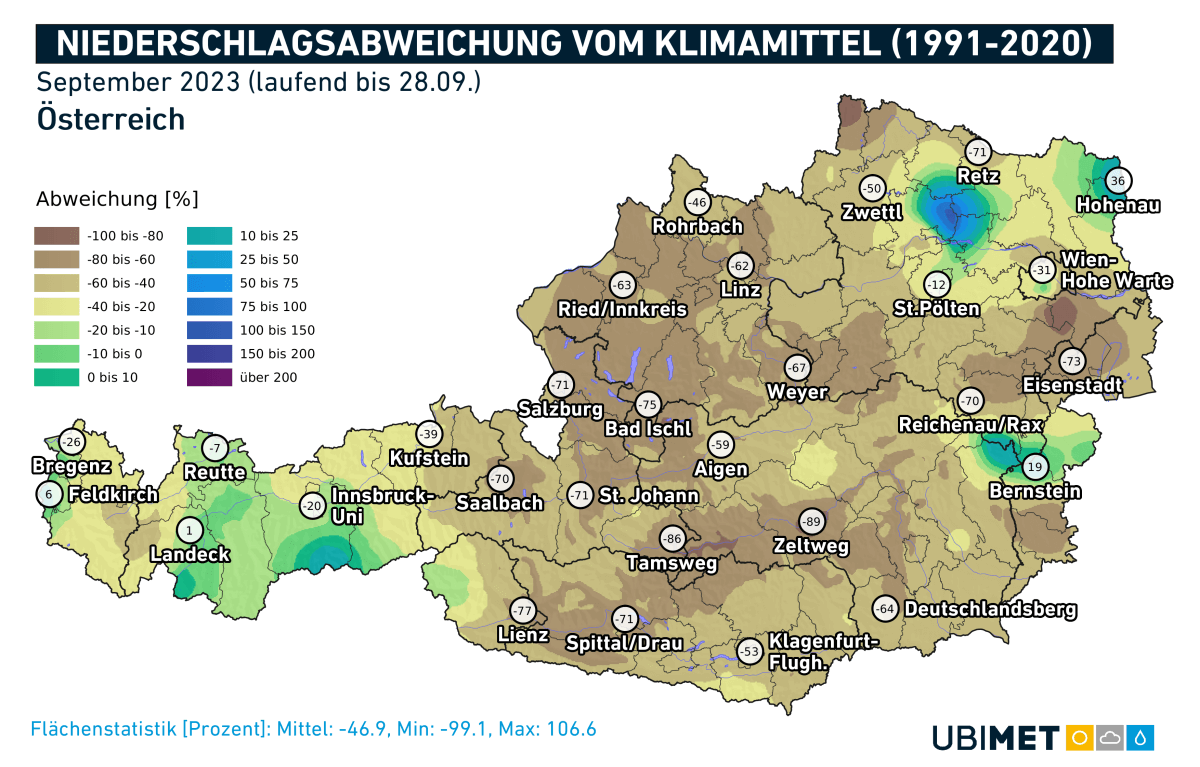

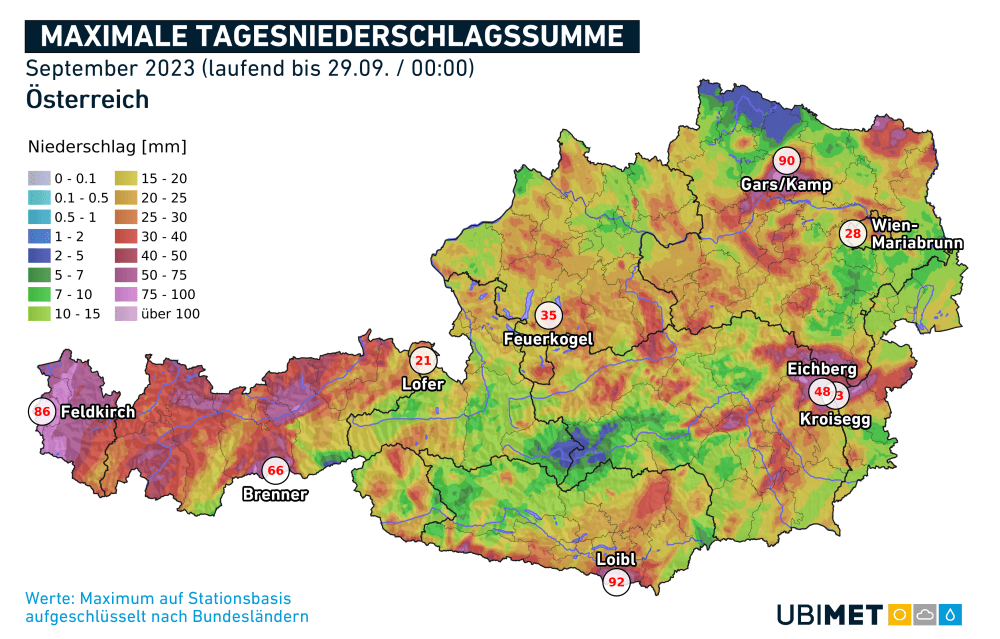

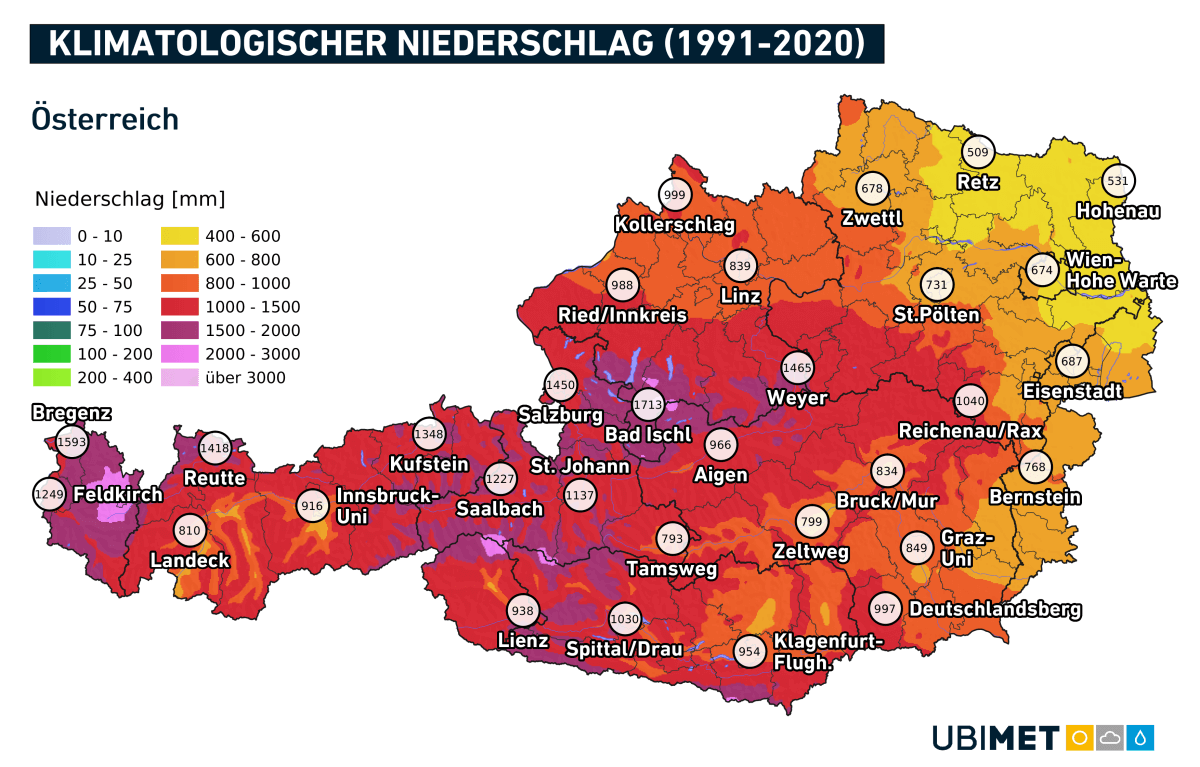

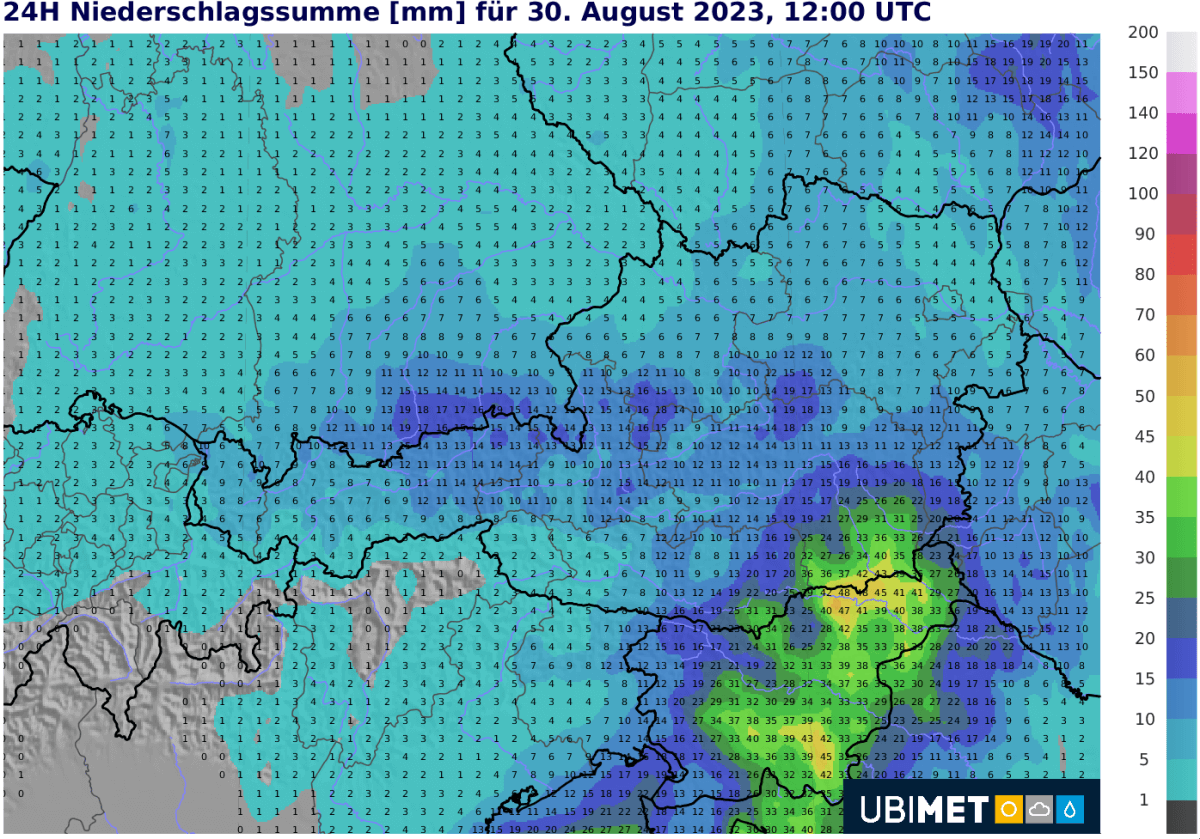

Über ganz Österreich gemittelt brachte der September etwa 5 Prozent mehr Niederschlag als üblich, regional gab es aber große Unterschiede: Besonders markant fielen die Abweichungen im Tiroler Oberland, im südlichen Bergland von Osttirol bis zum Semmering-Wechsel-Gebiet sowie im Nordosten aus. Im Tiroler Oberland und im Waldviertel wurde örtlich mehr als doppelt so viel Regen wie im langjährigen Mittel verzeichnet. An der Alpennordseite waren die Niederschlagsmengen hingegen leicht bzw. vom Flachgau bis zu den Niederösterreichischen Voralpen auch stark unterdurchschnittlich. Mancherorts wurde hier nur die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge gemessen.

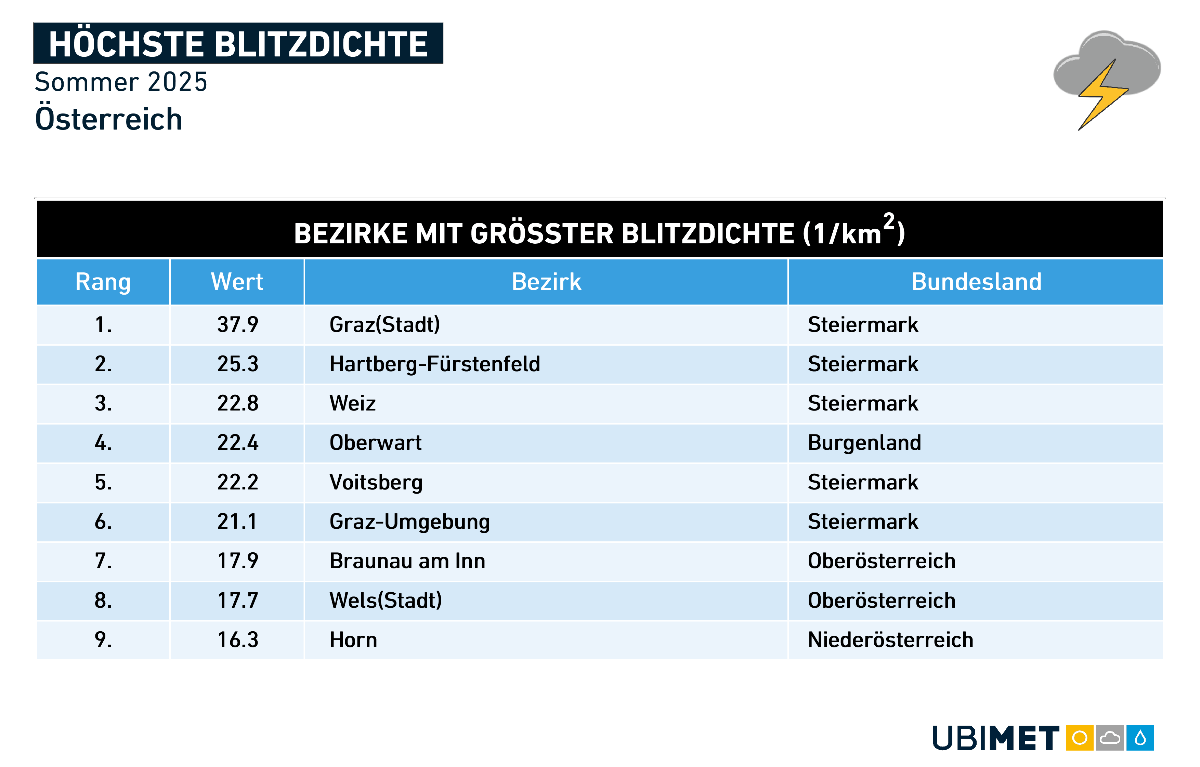

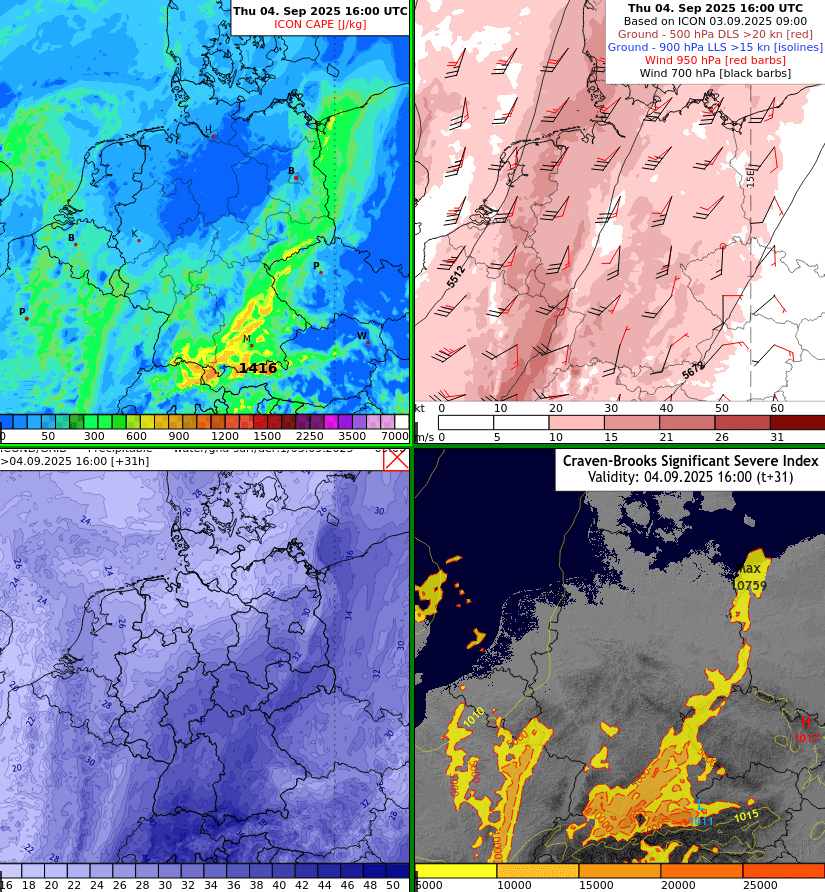

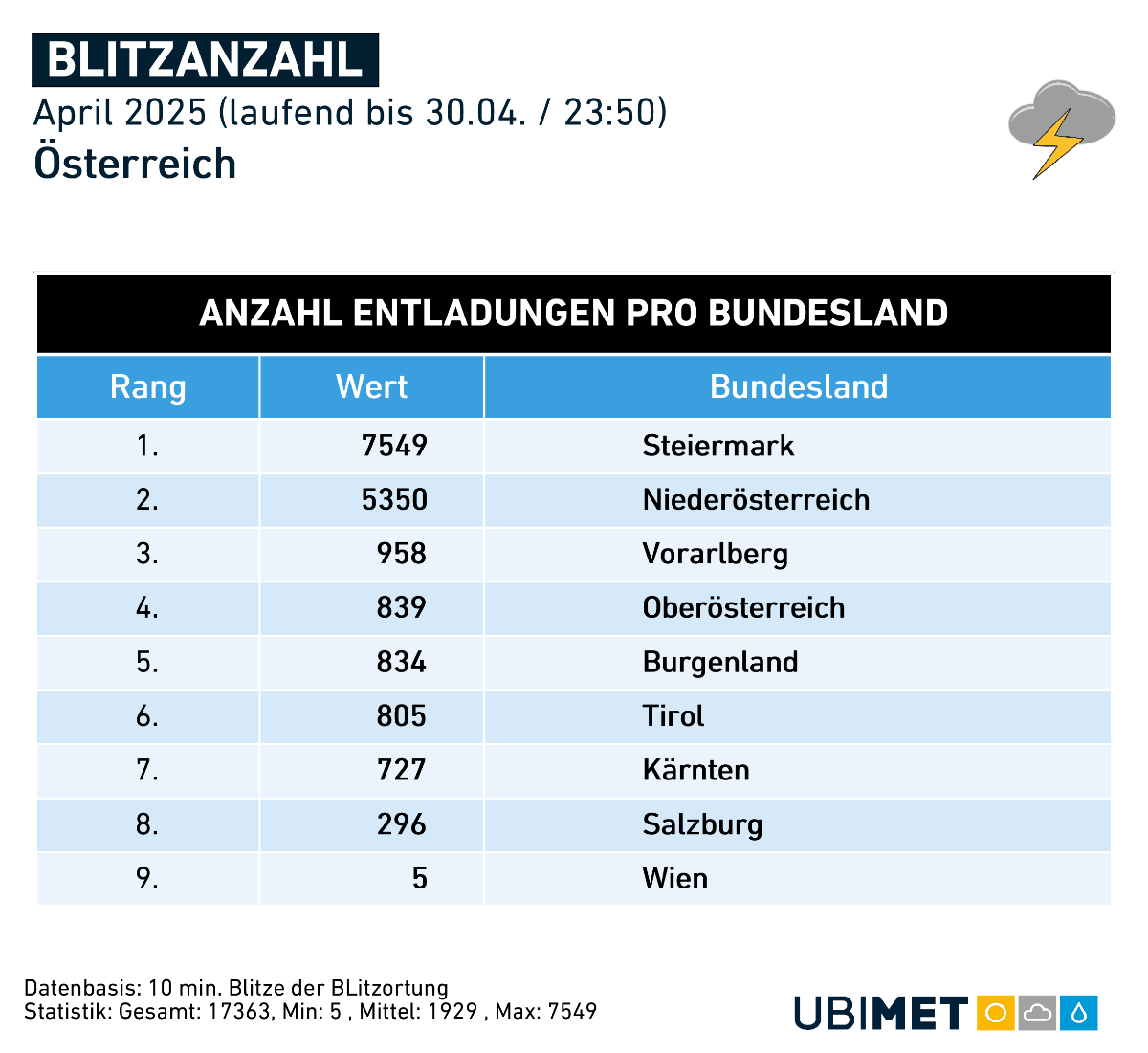

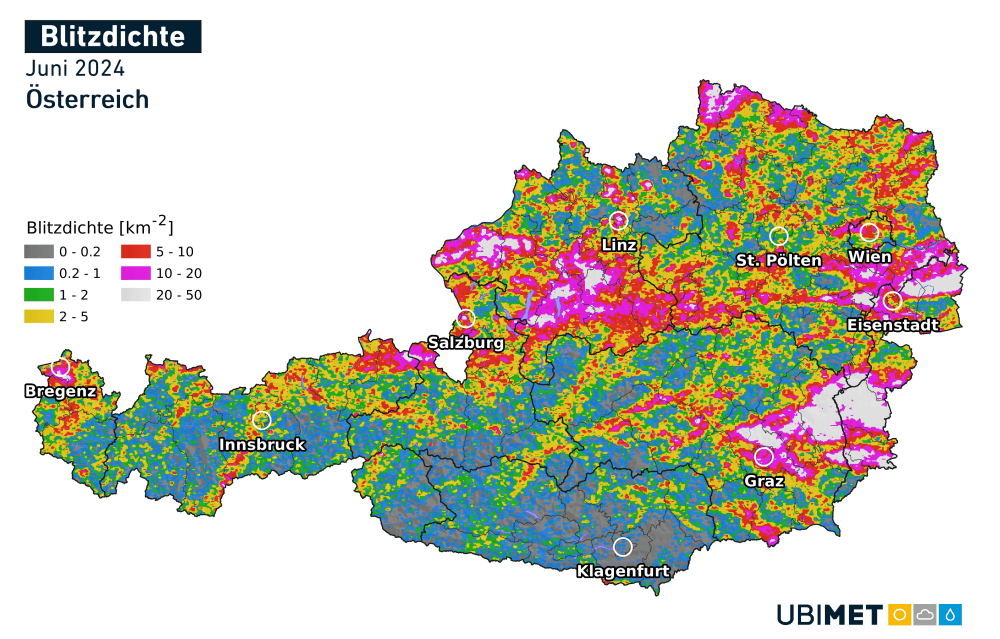

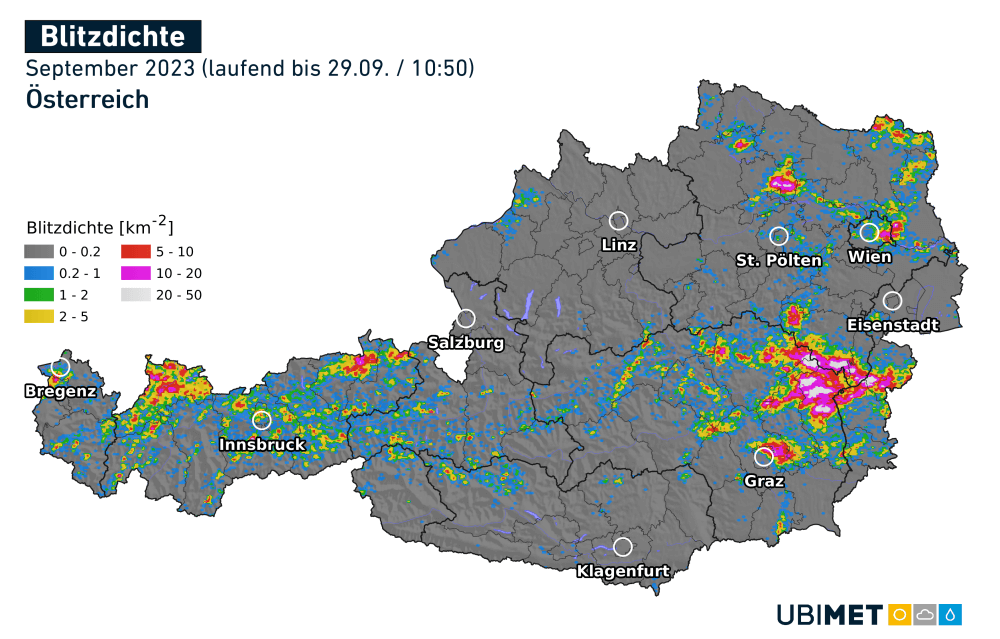

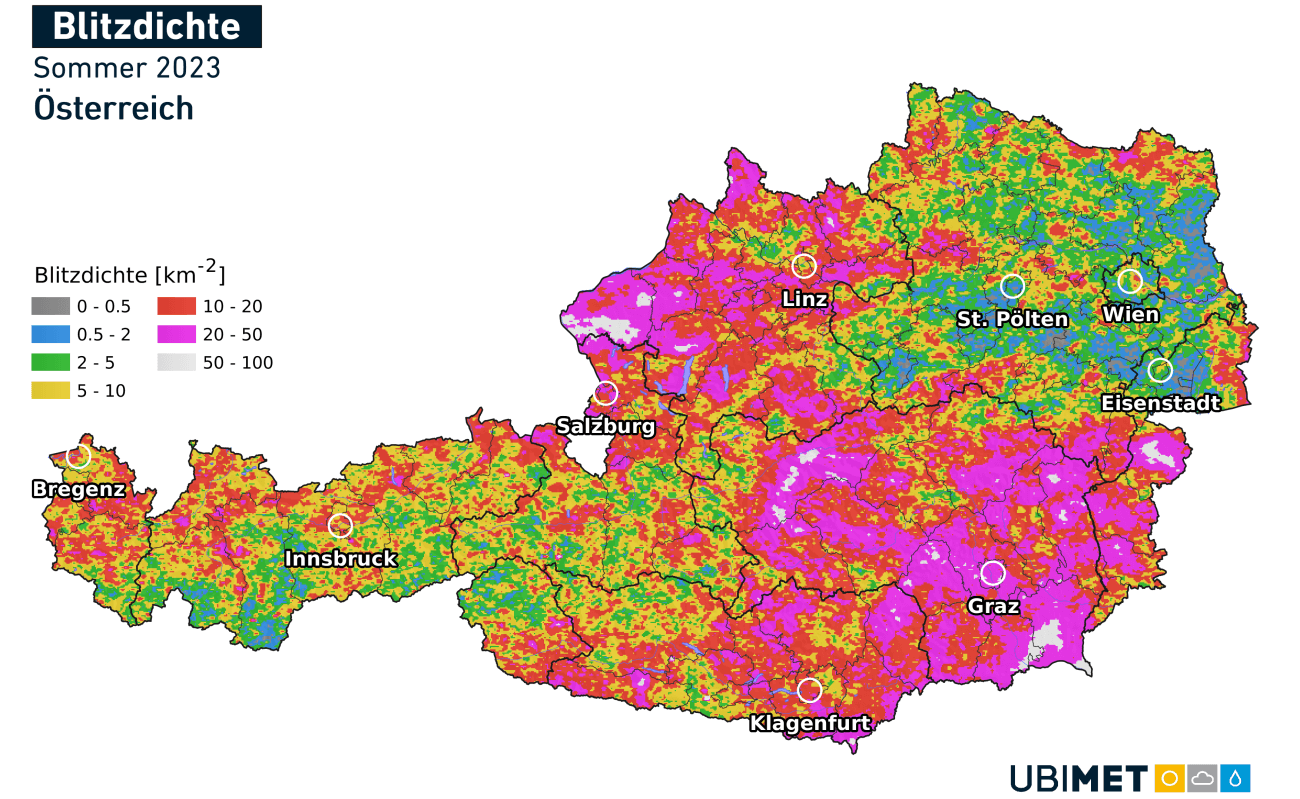

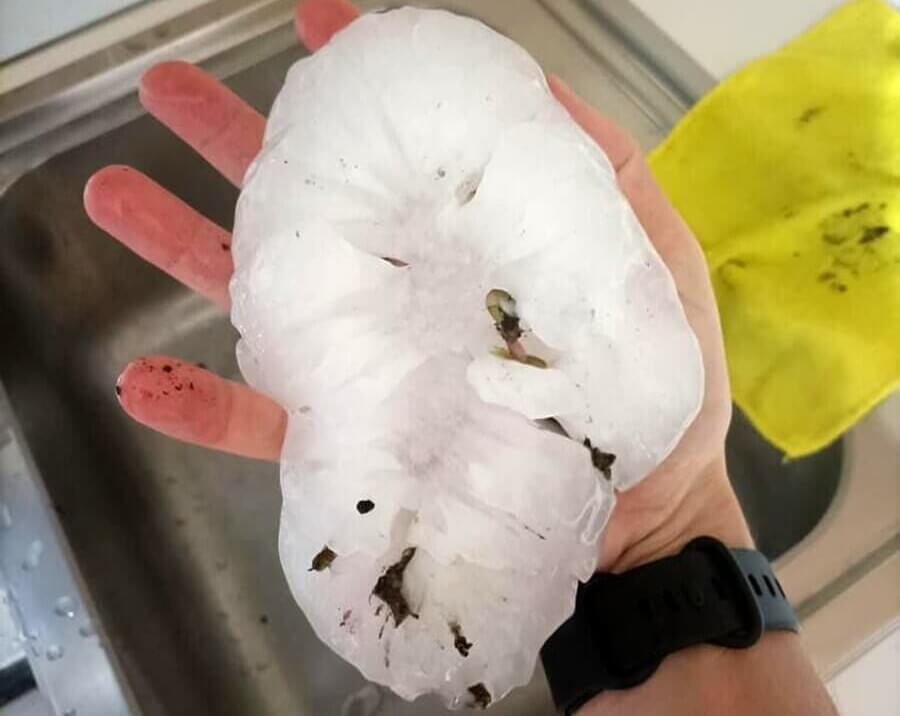

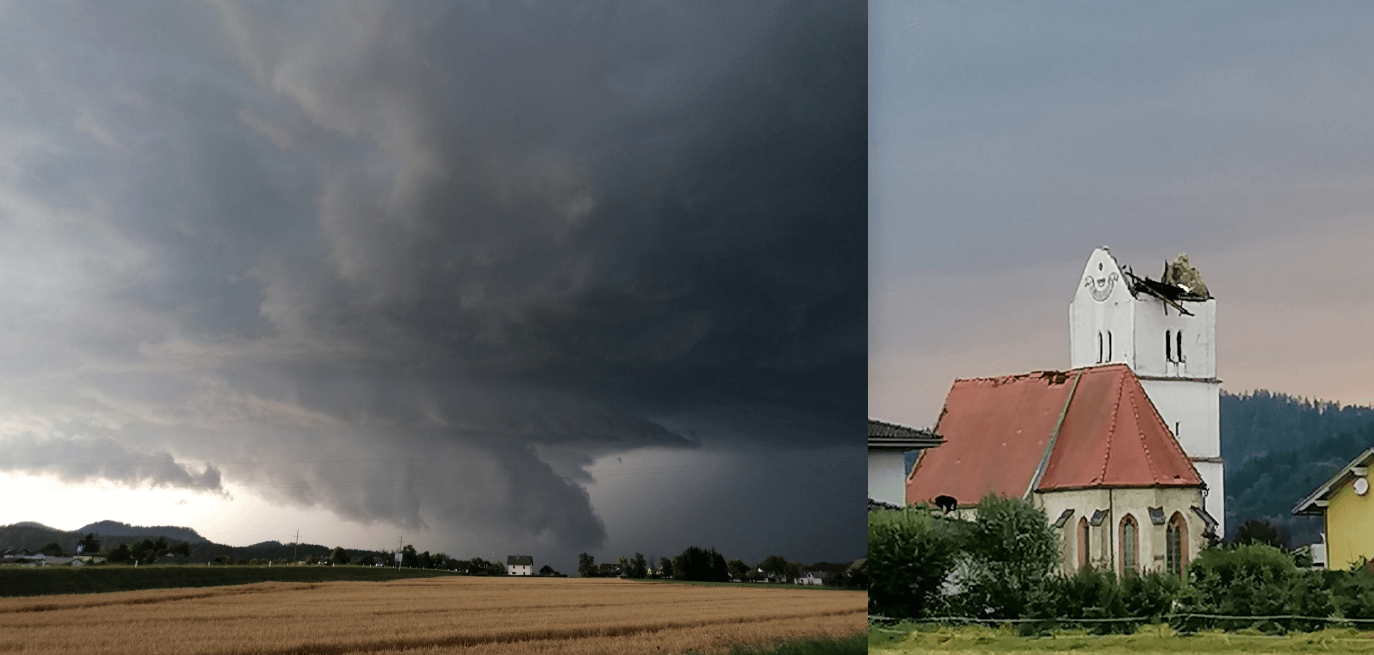

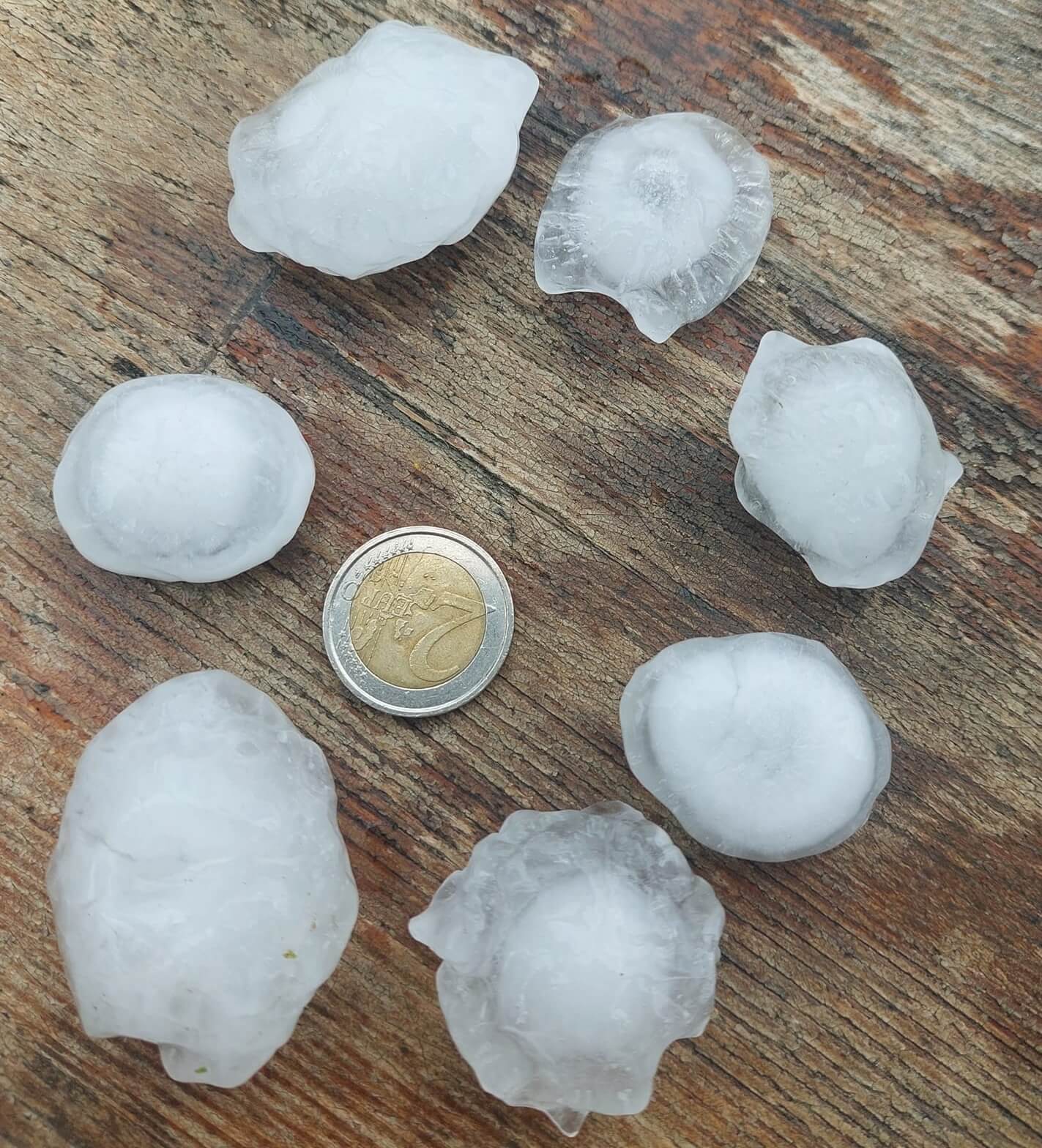

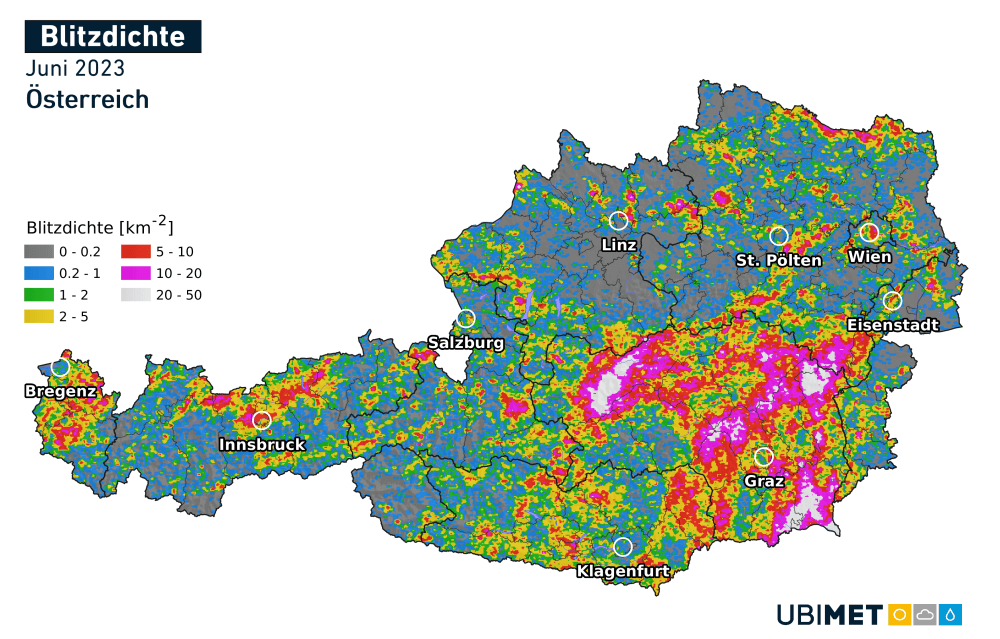

Mit in Summe 21.400 Blitzentladungen gab es im September zwar weniger Gewitter als üblich, doch zu Monatsbeginn kam es lokal noch einmal zu Unwettern: Am 4. September brachten kräftige Gewitter im Norden Vorarlbergs und des Außerferns lokal großen Hagel mit einem Durchmesser von rund 5 cm.

Am Bodensee bei Hard und Bregenz ist soeben ein kräftiges Hagelgewitter durchgezogen ⚡️

📷 https://t.co/kGhDA95aKz

Warnungen: https://t.co/D481NBj3ZR pic.twitter.com/vxEZOZdZpQ— uwz.at (@uwz_at) September 4, 2025

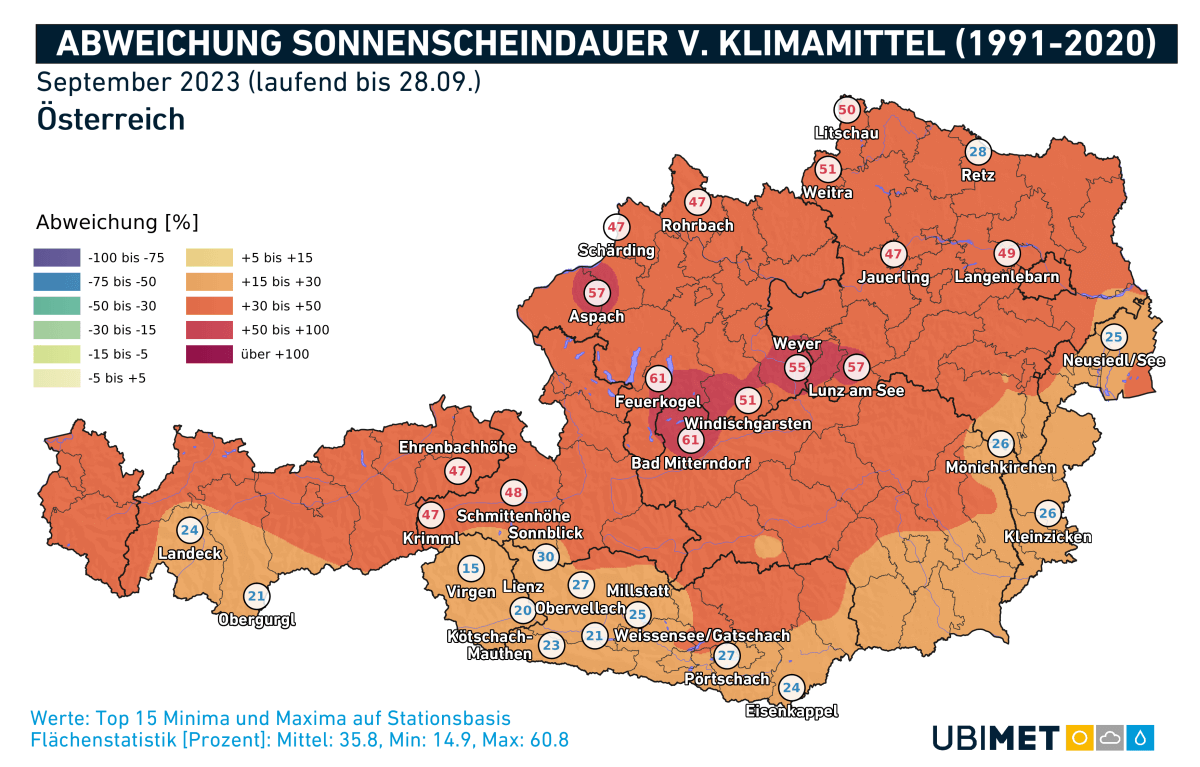

Im Flächenmittel wurden im September rund 7 Prozent weniger Sonnenstunden als üblich verzeichnet. Das größte Defizit wurde am Alpennordrand von Vorarlberg bis nach Salzburg gemessen, wo die Abweichungen oft bei -15 bis -25 Prozent lagen. Nahezu durchschnittlich war die Bilanz dagegen entlang der Tauern sowie generell in der Osthälfte des Landes.

Als Tau bezeichnet man einen beschlagenden Niederschlag aus flüssigem Wasser. Er entsteht durch Kondensation von in der Atmosphäre unsichtbar enthaltenem Wasserdampf an unterkühlten Oberflächen. Förderlich für dieses Phänomen sind folgende Faktoren:

Die Luft kann je nach Temperatur nur eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen. Dabei gilt: Je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann sie fassen.

Kommt etwas wärmere und feuchte Luft jedoch in Kontakt mit kühleren Oberflächen wie etwa Grashalme oder Autos, kühlt sie sich ab und kann den gespeicherten Wasserdampf nicht mehr halten. Dieser fällt aus und lagert sich dann in Form von Tautropfen ab. Dies passiert auch, wenn man bei feuchtwarmen Wetter beispielsweise eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank holt: An seiner Oberfläche wird die angrenzende Luft abgekühlt und es bilden sich Wassertröpfchen auf der Flasche.

In unseren Breiten ist die Bedeutung von Tau vergleichsweise gering, in trockenen Regionen wie etwa in der Namib-Wüste ist Tau aber sehr wichtig für die Pflanzen und Tiere, die dort leben, da es oft keine anderen Wasserquellen gibt. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entsteht übrigens weißlicher Reif.

Der Morgentau liegt noch auf den Blüten… kommt gut durch den Tag. pic.twitter.com/h5kOlBhrWH

— Gabi Kabatnik (@GKabatnik) 8. September 2018

Der Tau hat in der Meteorologie sogar zur Namensgebung einer physikalischen Größe beigetragen: Unter der „Taupunkttemperatur“ versteht man nämlich jene Temperatur, auf die sich die Luft abkühlen müsste, um vollständig mit Wasserdampf gesättigt zu sein. Ab dieser Temperatur beträgt die relative Feuchte der Luft bereits 100 %. Kühlt sich die Luft nur um wenige Zehntel weiter ab, beginnt Wasser an Oberflächen oder Kondensationskernen in der Umgebung zu kondensieren und es entsteht Nebel bzw. Tau.

Da beim Phasenübergang vom gasförmigen Wasserdampf zu flüssigem Wasser Wärme freigesetzt wird, wird die nächtliche Abkühlung bei einsetzender Taubildung gebremst oder sogar gestoppt. Daher gibt es in der Wettervorhersage auch eine Faustregel, welche die Taupunktstemperatur am Nachmittag als grobe Abschätzung für die nächtlichen Tiefstwerte heranzieht. Dies funktioniert natürlich nur dann, wenn die Luftmasse über einem Ort in den Stunden zwischen Nachmittag und dem folgenden Morgen nicht durch eine Wetterfront ausgetauscht wird. Auch bei bewölktem Himmel oder Wind ist diese Abschätzung nicht möglich, beides führt zu milderen Nächten.

Der Morgentau, der nach ruhigen und windschwachen Nächten entsteht nennt man Strahlungstau. Es gibt aber noch einen weiteren Prozess, der zu Tau führen kann: Wenn nach einer kühlen Wetterphase plötzlich warme, feuchte Luft zugeführt wird, deren Taupunkt oberhalb der Bodentemperatur liegt, kommt es zur Kondensation des Wasserdampfes. Dieses Phänomen kann auch sämtliche Straßen nass machen und man nennt es Advektionstau.

Titelbild: Robert Körner on VisualHunt / CC BY-NC-SA

Die Tage werden im Oktober und November merklich kürzer. Der Pendelverkehr verlagert sich damit zunehmend in die Dunkelheit. Mehrere Gefahrenquellen werden somit für Autofahrer zunehmend zum Thema:

Besonders jetzt im Herbst ist zur Dämmerung viel Wild unterwegs. Da Wildtiere oft auf bekannten Wegen die Verkehrsstraßen der Menschen passieren, warnen Hinweisschilder an besonders gefährlichen Stellen vor dem Wildwechsel. Mit angepasster Fahrgeschwindigkeit sowie besonderer Bremsbereitschaft kann die Gefahr von Zusammenstößen zwischen Autos und Wildtieren zumindest minimiert werden, nichtsdestotrotz gibt es Jahr für Jahr zahlreiche Unfälle, allein in Österreich kamen in der Saison 2018/19 mehr als 75.000 Wildtiere durch eine Kollision mit einem Fahrzeug zu Schaden. Wenn Wild unmittelbar vor dem Auto über die Straße läuft, sollte man versuchen nur zu Bremsen und nicht zu lenken, da man sonst riskiert von der Straße abzukommen (was meist noch gefährlich ist).

In den kommenden Wochen nimmt die Nebelanfälligkeit kontinuierlich zu. Bekannte Nebelregionen sind beispielsweise der Bodenseeraum, der Donauraum, das Klagenfurter Becken und das Schweizer Mittelland. Die Sichtweite kann dabei drastisch abnehmen, besonders auf Schnellstraßen muss man also stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand halten!

Frost ist ein Wetterparameter, der erst zum Ende des Herbstes wirklich verbreitet auftritt, in Tal- und Beckenlagen kann es aber bereits jetzt Bodenfrost geben. Besonders auf Brücken kann es dann in den Nächten nach Durchzug einer Wetterfront glatt werden und in klaren Nächten kann sich Reif bilden. Dies ist besonders gefährlich, wenn man im Herbst noch mit Sommerreifen unterwegs ist, daher empfiehlt es sich bereits jetzt auf Winterreifen umzusteigen.

Herabfallendes Laub ist vor allem im Oktober und November ein Problem. Gerade nach windigen Tagen sowie kalten Nächten präsentieren sich viele Straßen übersät von bunten Blättern. In Kombination mit Regen oder Tau wirkt das nasse Laub wie ein natürliches Schmiermittel. Ein rechtzeitige Abnahme der Fahrgeschwindigkeit schafft Abhilfe. Allgemein bleiben die Straßen nach einem Frontdurchgang in dieser Jahreszeit immer länger feucht, da die Sonne kaum noch Kraft und Zeit hat, um den Boden zu erwärmen. Spätesten wenn der Winterdienst unterwegs ist, muss man häufiger die Scheiben putzen, man sollte also stets ausreichend Scheibenwaschflüssigkeit haben.

Die Sonne geht immer später auf und immer früher unter, dadurch kann es am Weg zur Arbeit häufiger passieren, dass man beim Autofahren an manchen Stellen direkt in die Sonne schaut. Dies wirkt sich negativ auf die Sichtweite aus, im Extremfall kann sie sogar schlechter als bei Nebel sein! Selbst die Sonnenblende hilft manchmal nicht, sondern nur eine deutliche Verminderung der Fahrgeschwindigkeit.

Titelbild © Adobe Stock

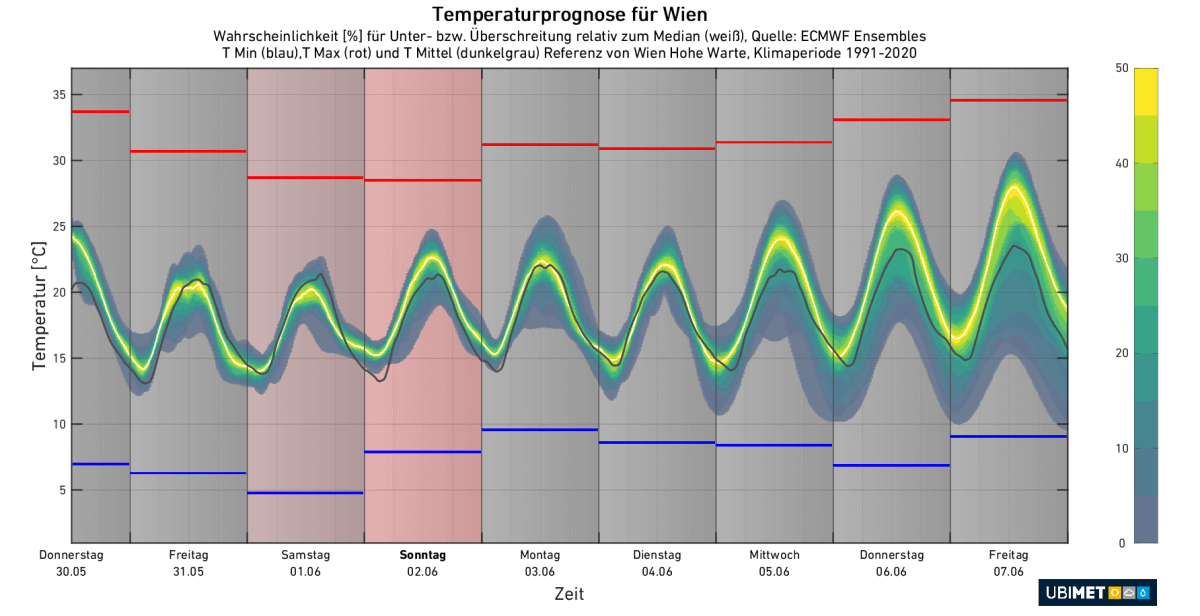

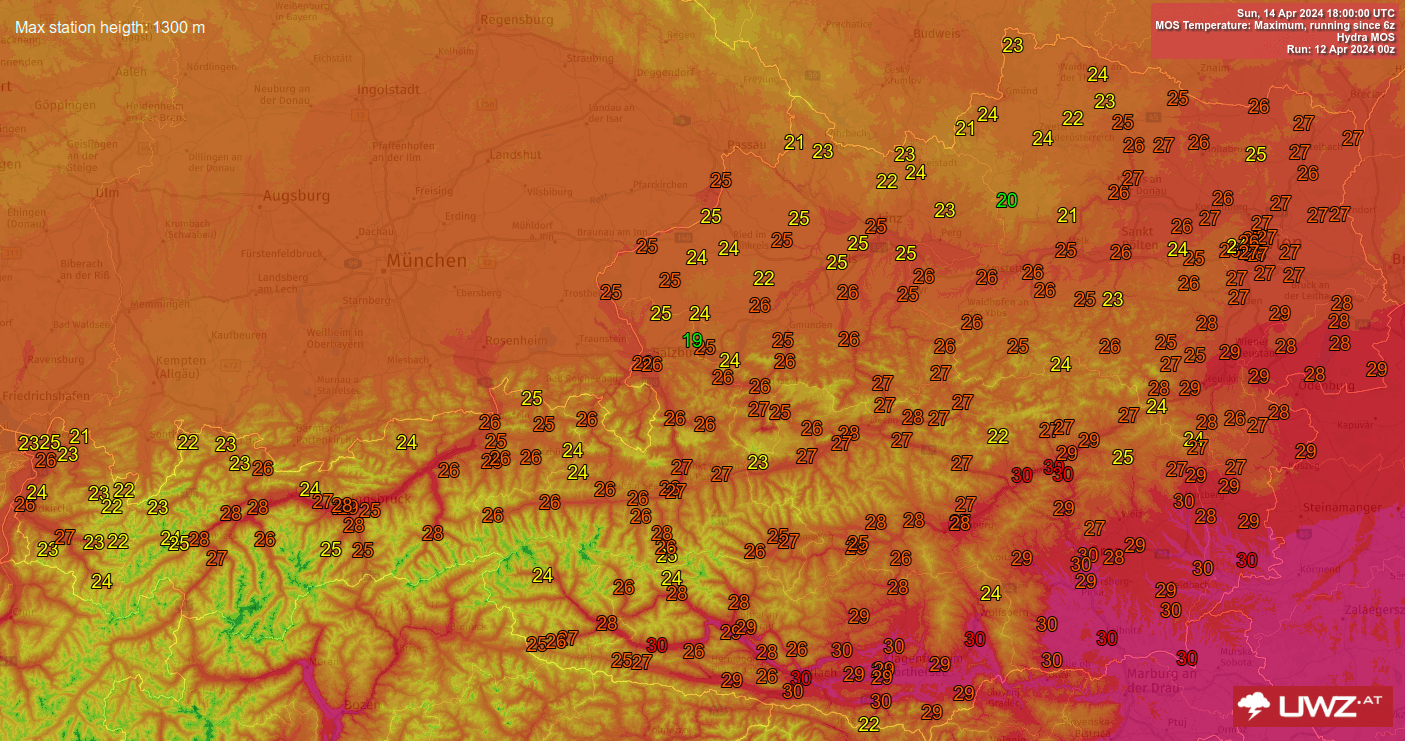

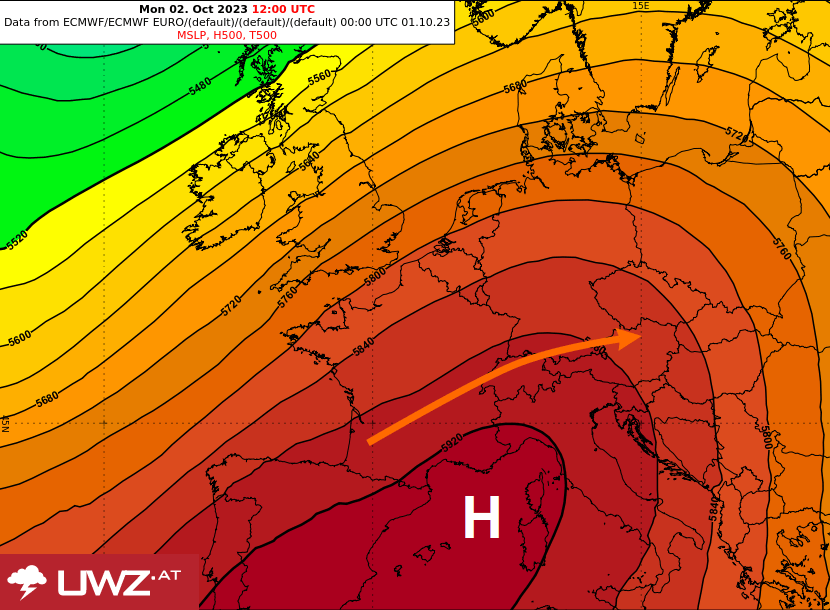

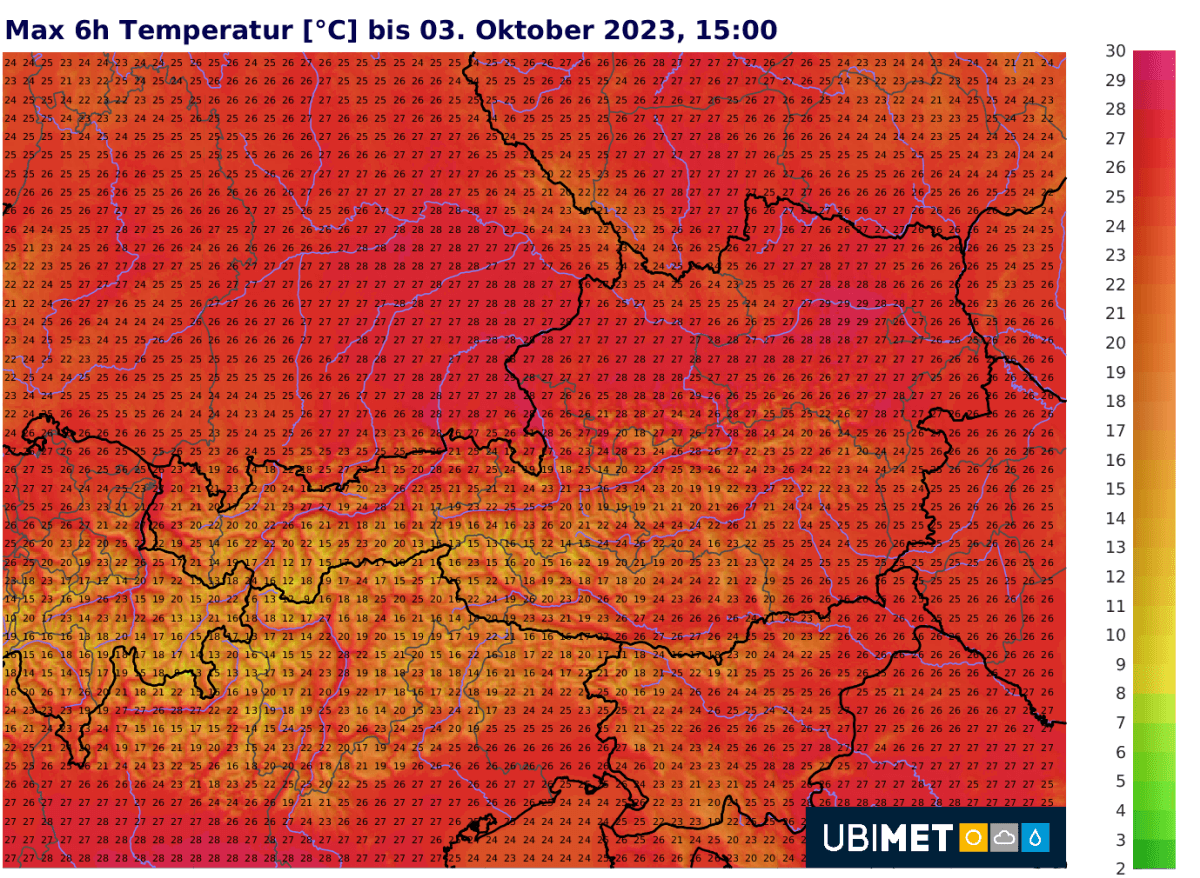

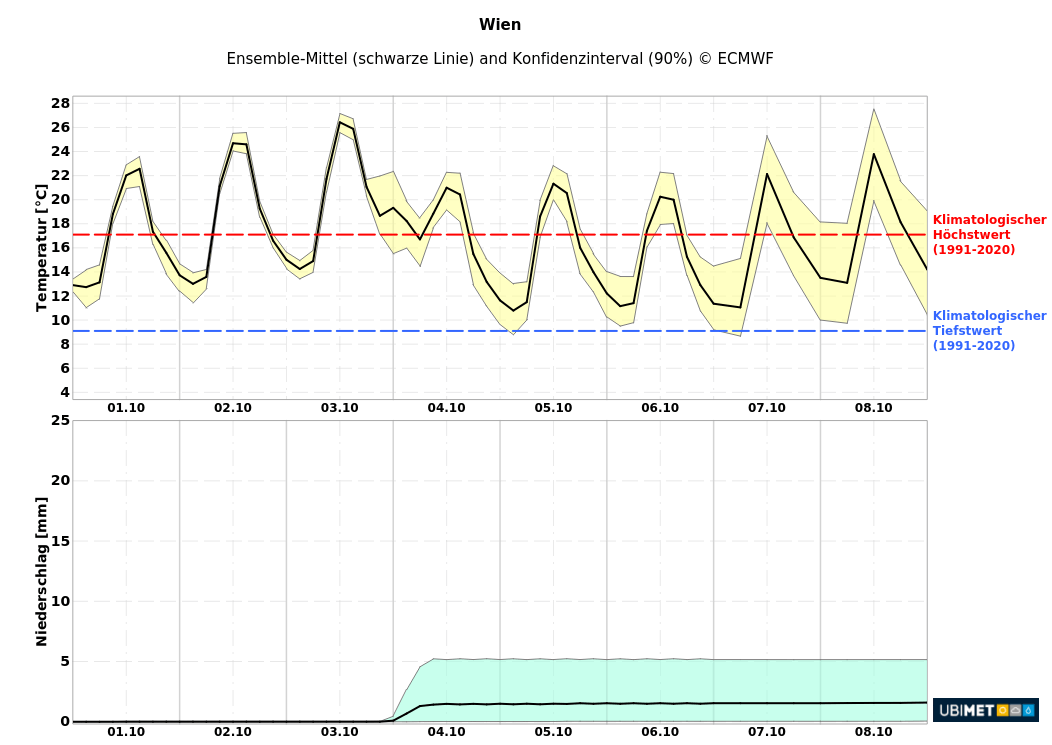

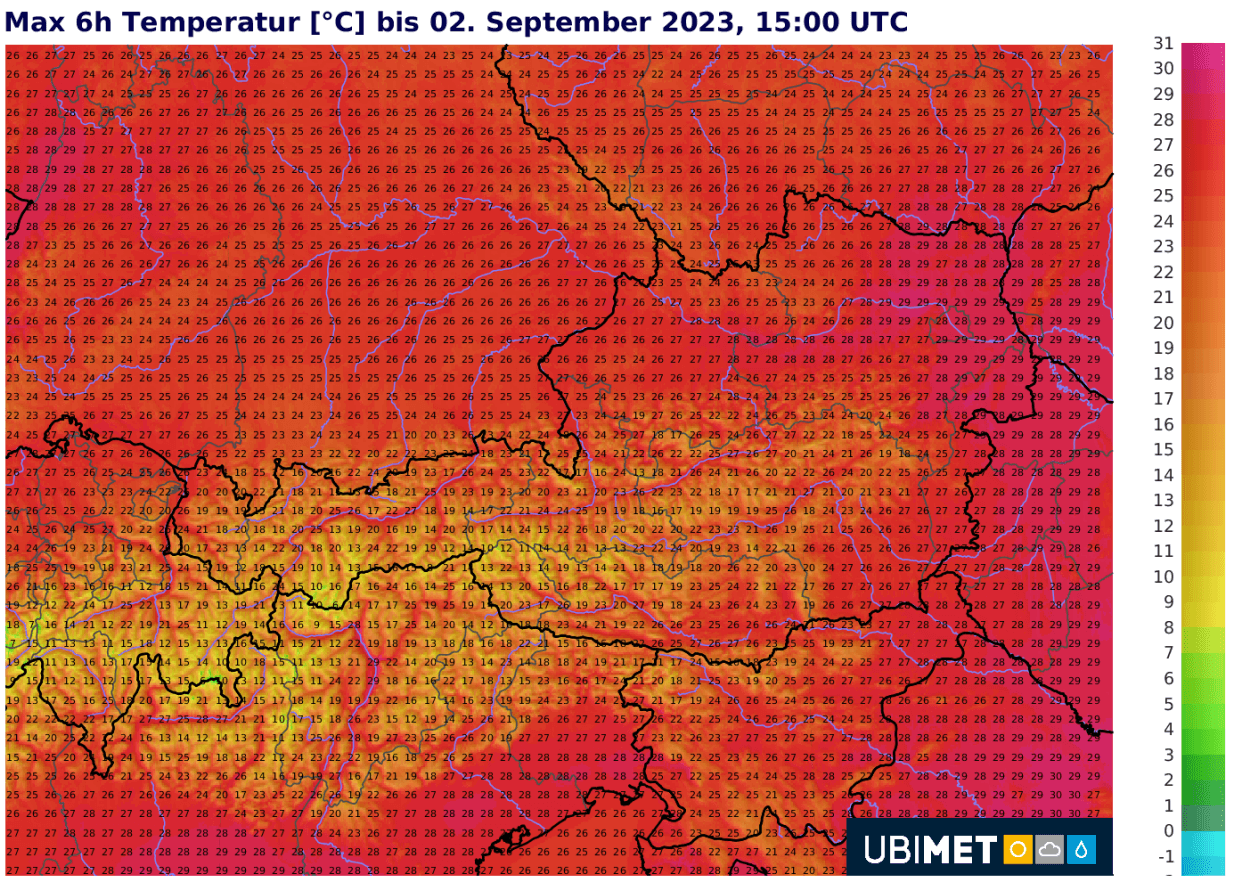

Am Rande eines umfangreichen Hochs über Südosteuropa liegt Österreich derzeit noch unter dem Einfluss einer südwestlichen Höhenströmung. Die Temperaturen bewegen sich dabei auf einem außergewöhnlich hohen Niveau für die Jahreszeit.

An diesem Wochenende wurden bereits zahlreiche Rekorde gebrochen. Besonders außergewöhnlich waren die Temperaturen auf den Bergen – dort war es am Samstag oft um 10 bis 15 Grad wärmer als zu dieser Jahreszeit üblich.

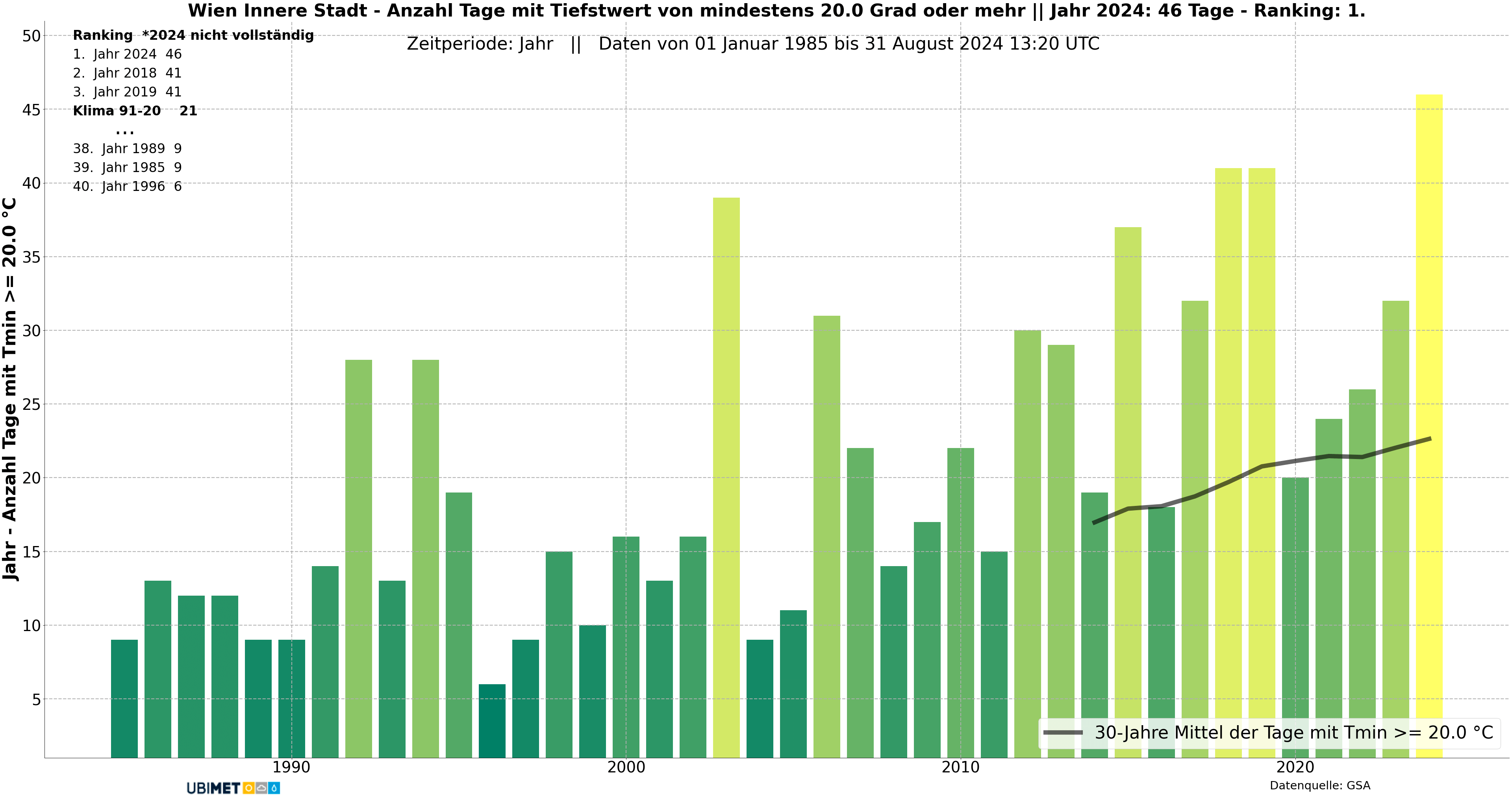

An einigen Stationen wurden neue Monatsrekorde aufgestellt, wie etwa in Innsbruck mit 32,4 Grad und auf der Schmittenhöhe mit 23,1 Grad. In der Nacht auf Samstag wurde zudem am Hahnenkamm in knapp 1.800 m Höhe mit einem Tiefstwert von 20 Grad die höchstgelegene Tropennacht Österreichs verzeichnet.

Mehr als die Hälfte aller österreichischen Wetterstationen erlebte heute der wärmste 20. September seit Messbeginn (Tagesrekord, gelbe Kreise). Neben Innsbruck gab es aber auch (u.a.) in Prutz und auf der Schmittenhöhe auf 1956 Meter Höhe einen neuen September- und Herbstrekord. pic.twitter.com/3B5qCGYcum

— uwz.at (@uwz_at) September 20, 2025

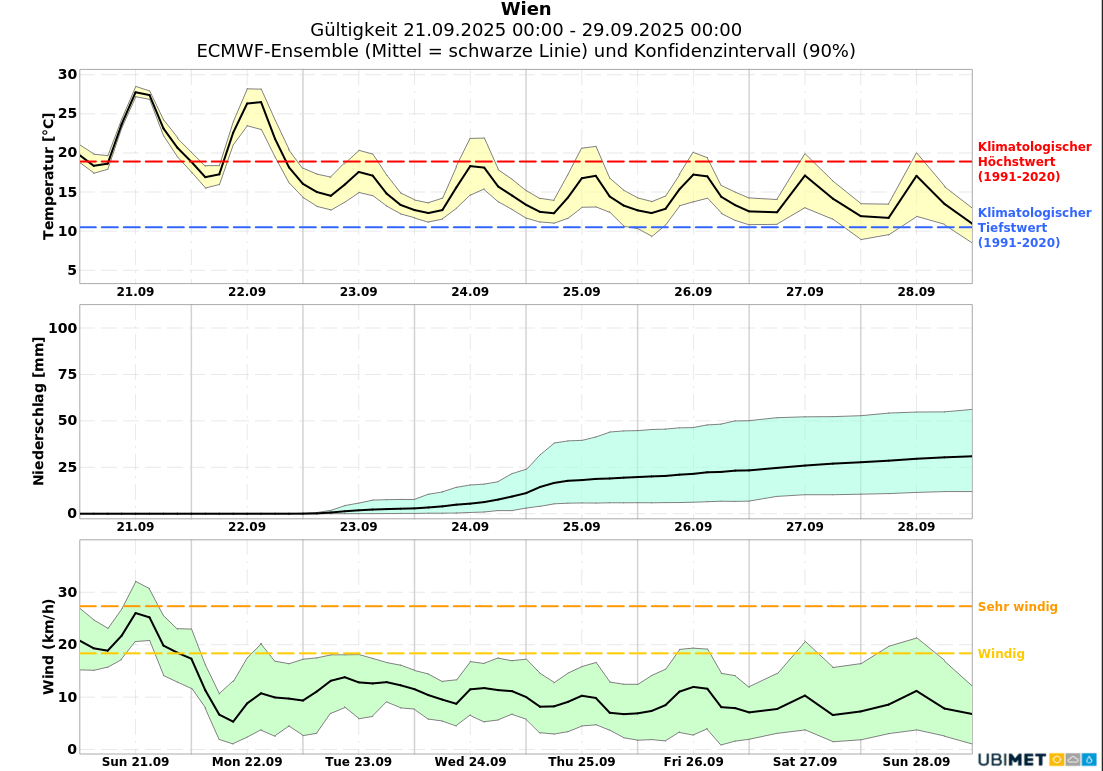

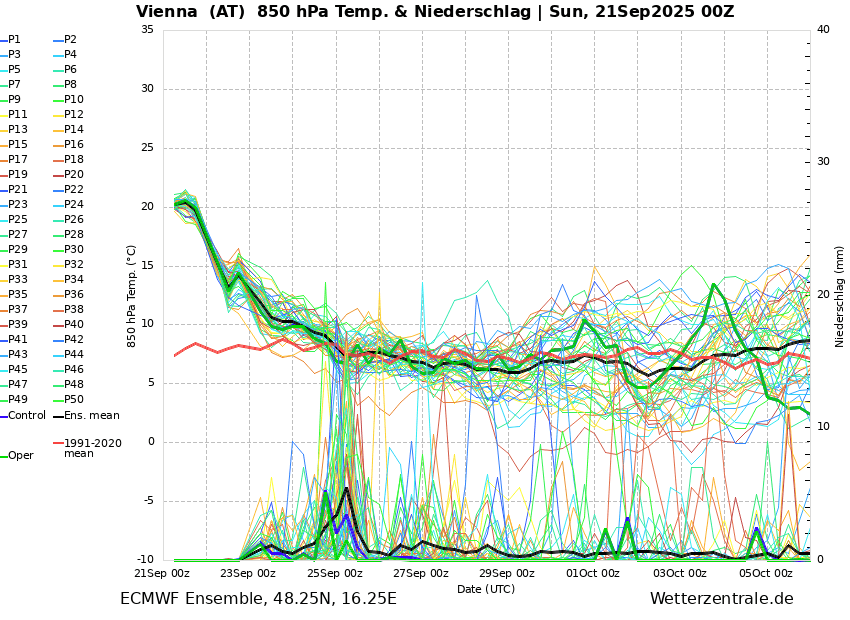

Zu Wochenbeginn stellt sich die Großwetterlage in Europa um und ein Tief über Skandinavien lenkt kühle Luftmassen in den Alpenraum. Das Wetter in Österreich zeigt sich am Montag noch zweigeteilt: Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich dominieren die Wolken und im Tagesverlauf fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen kommen dort nicht mehr über 11 bis 19 Grad hinaus. Sonst bleibt es meist trocken und besonders im Südosten wird es noch einmal sommerlich warm: Von Unterkärnten bis ins Burgenland scheint häufig die Sonne und die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad.