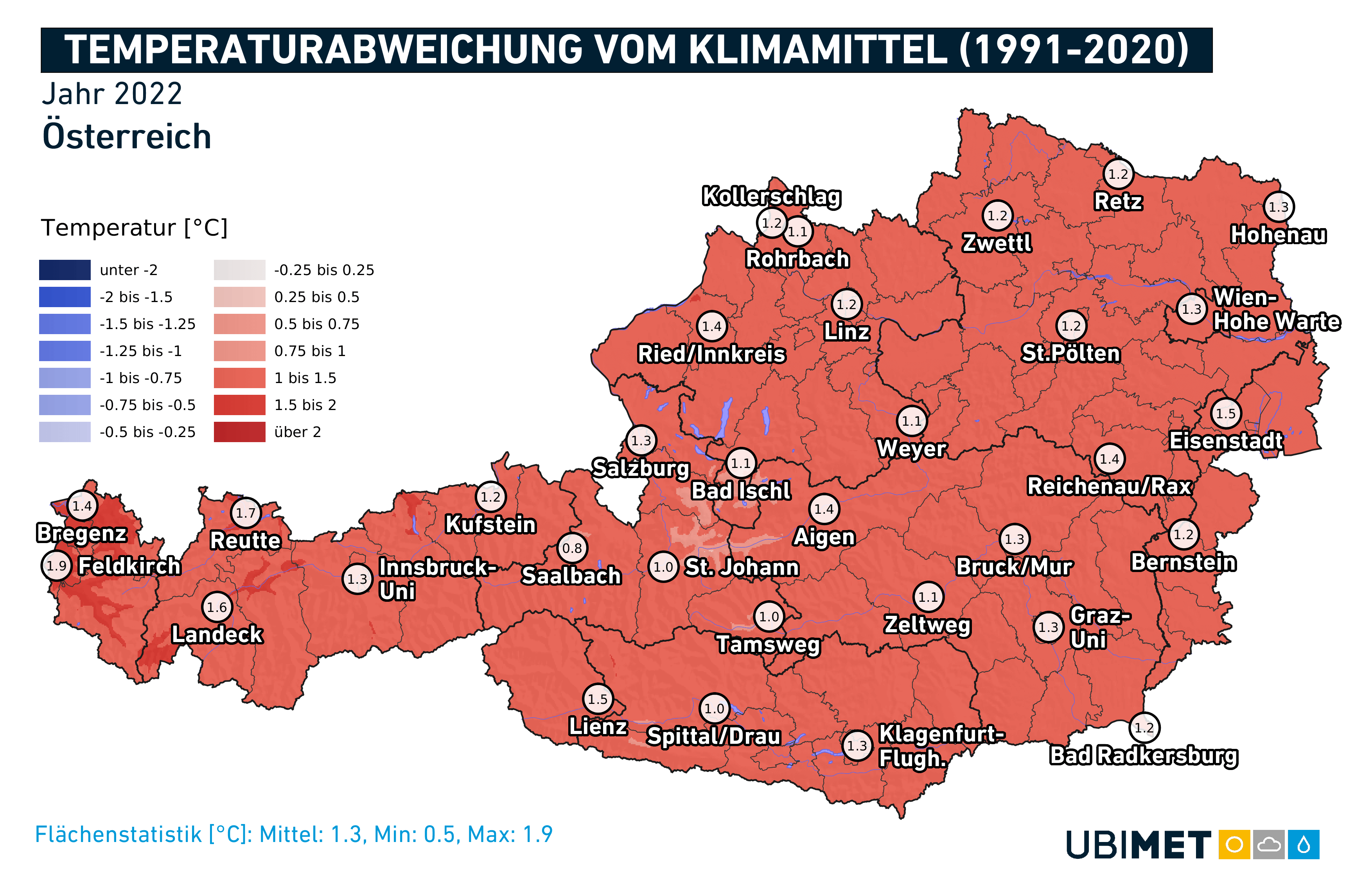

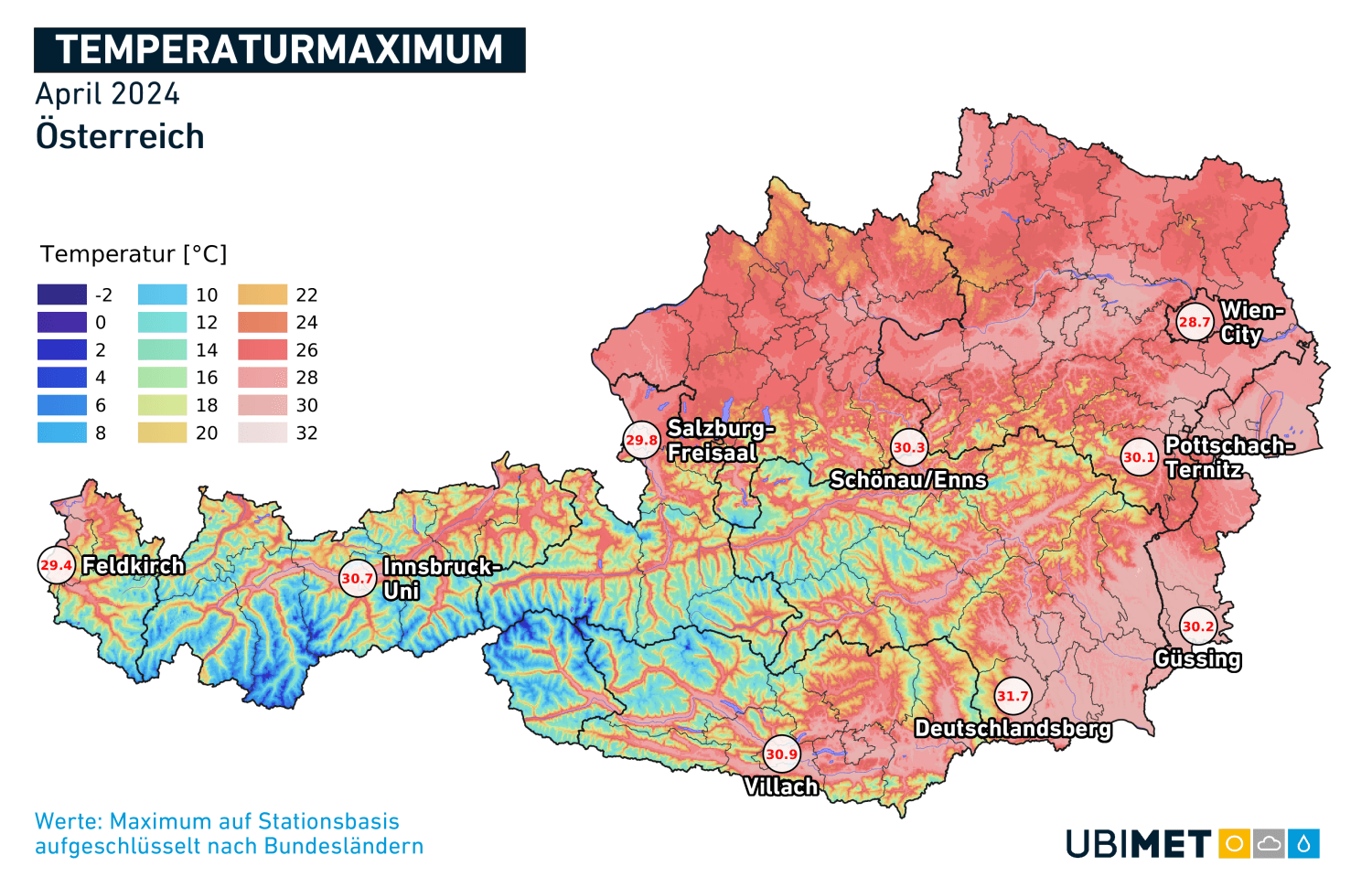

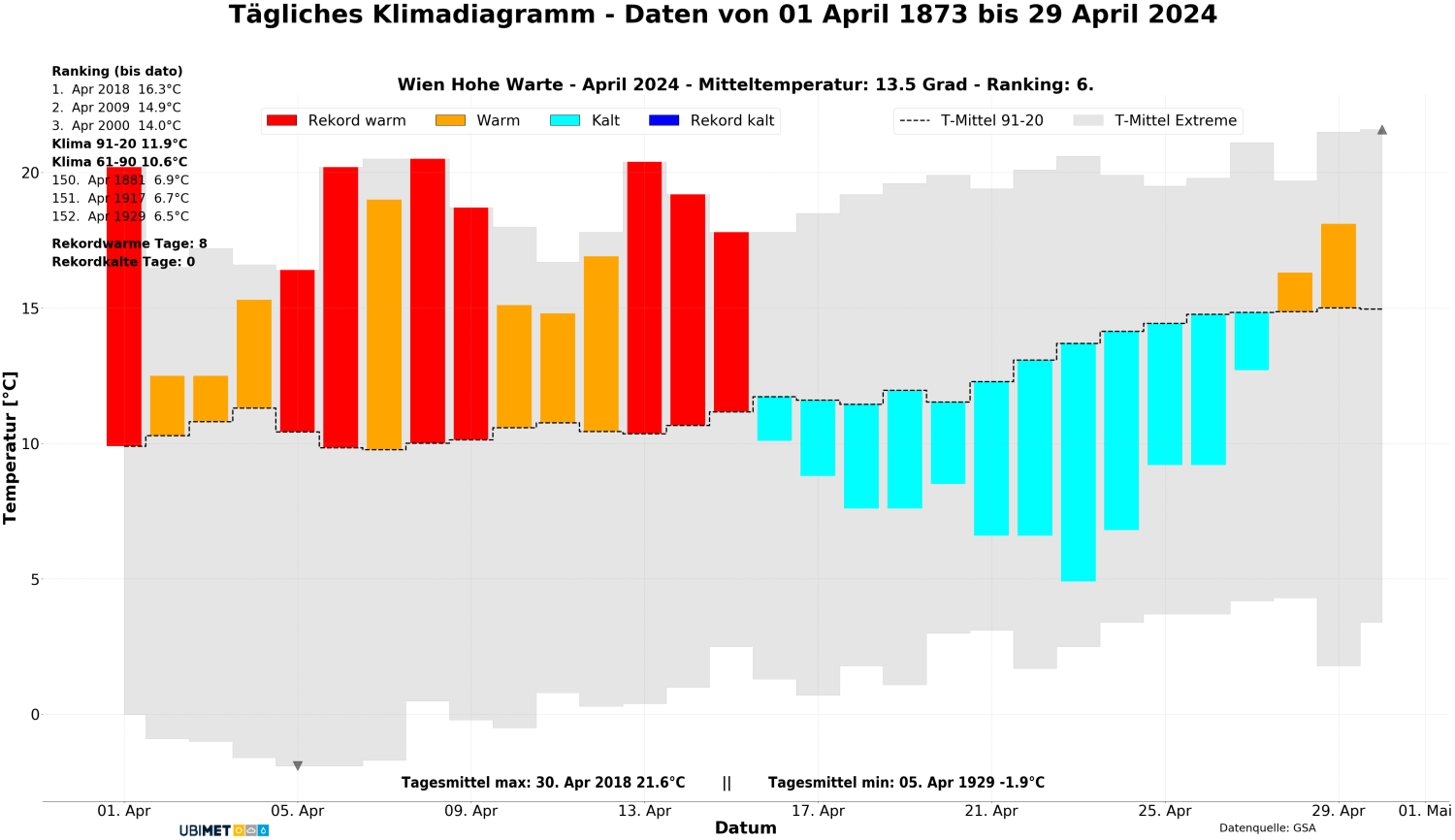

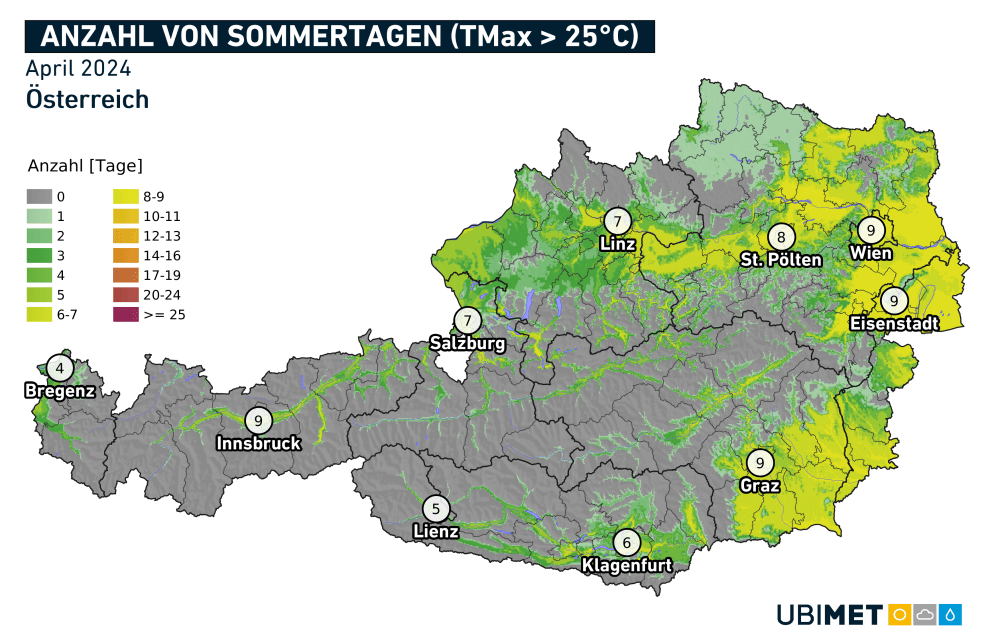

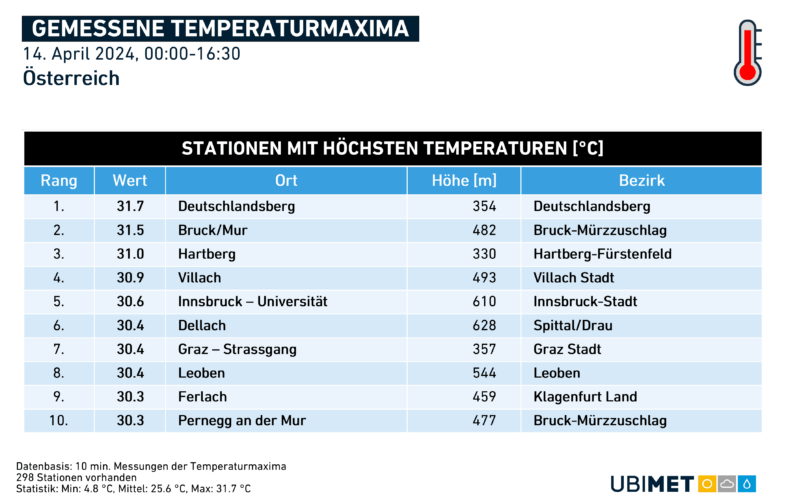

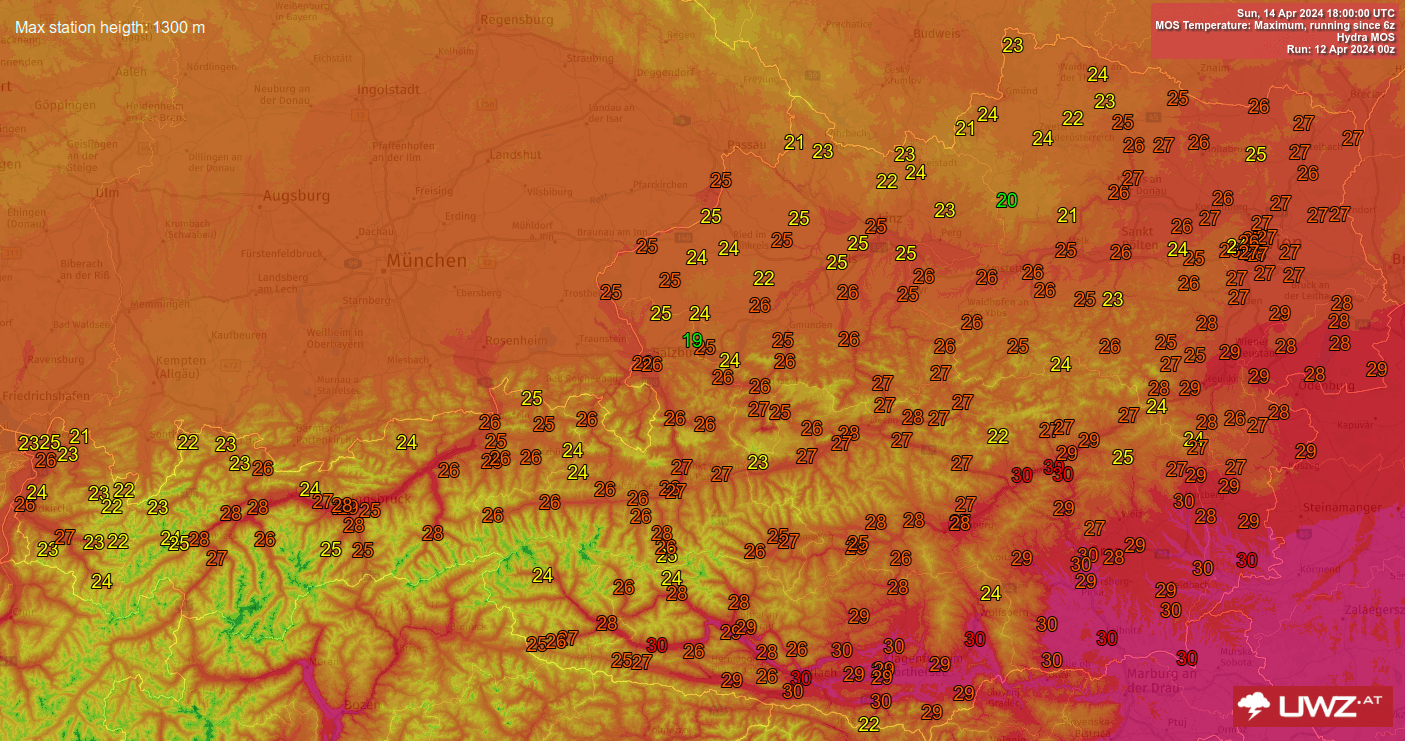

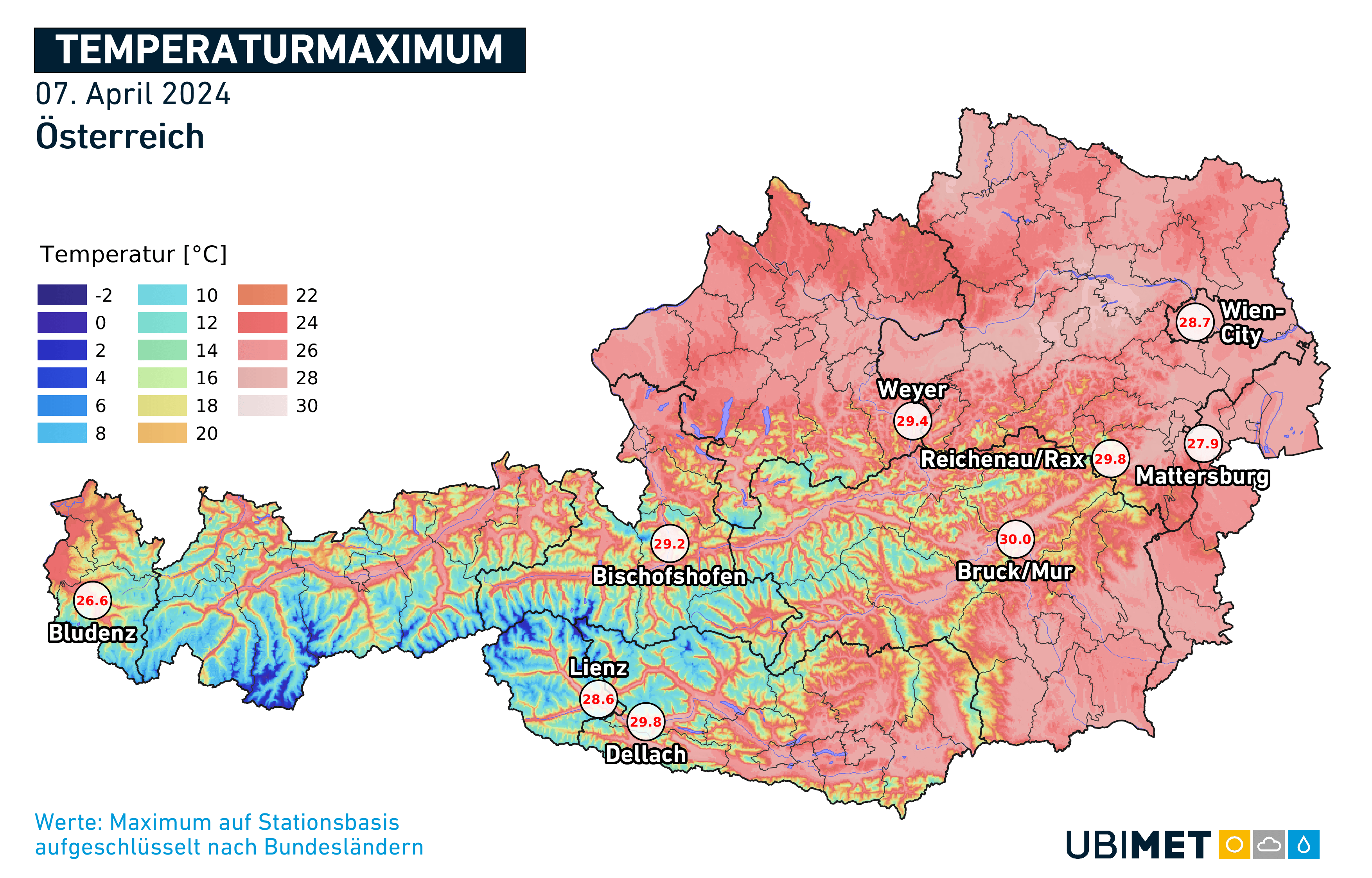

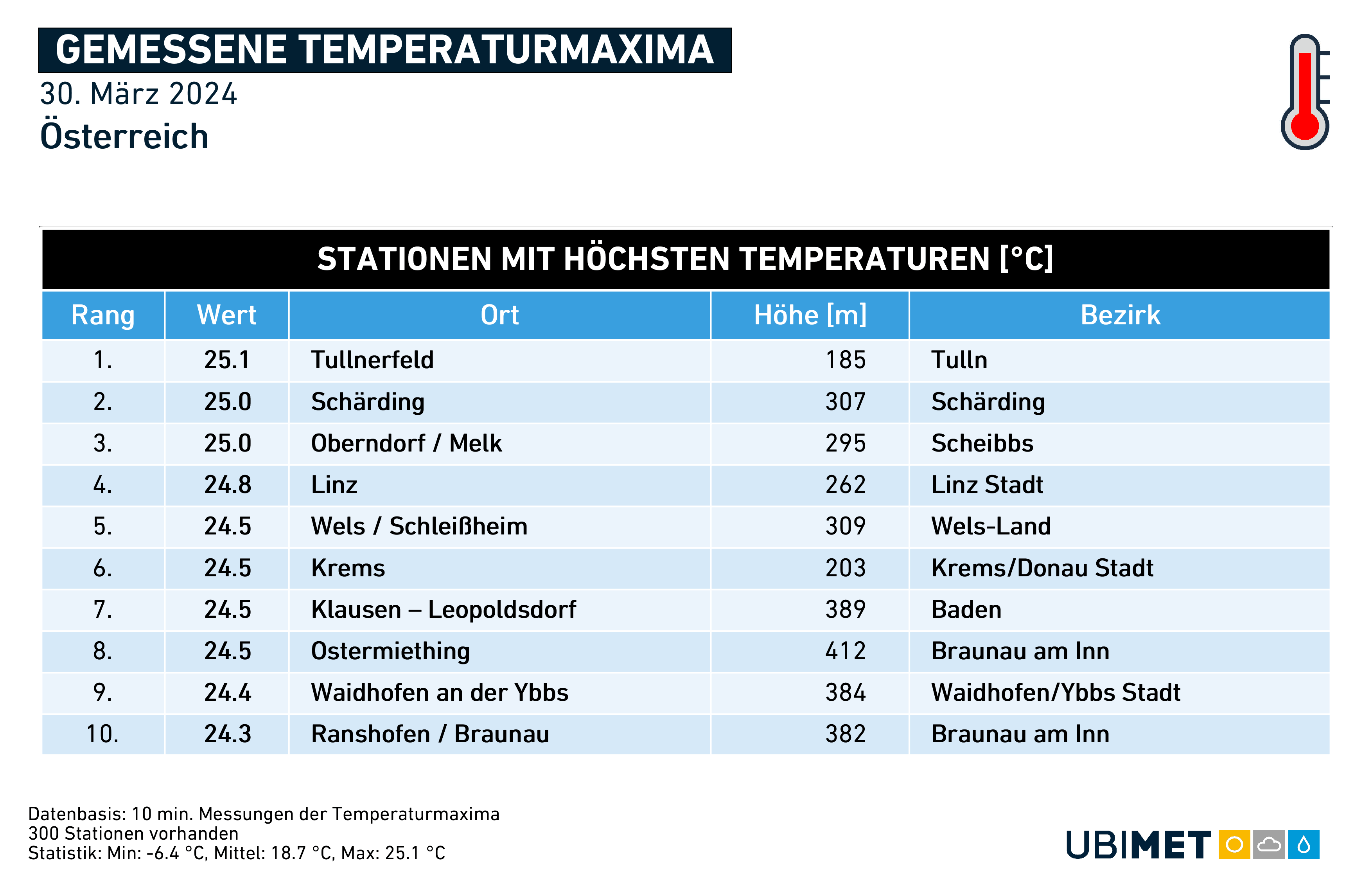

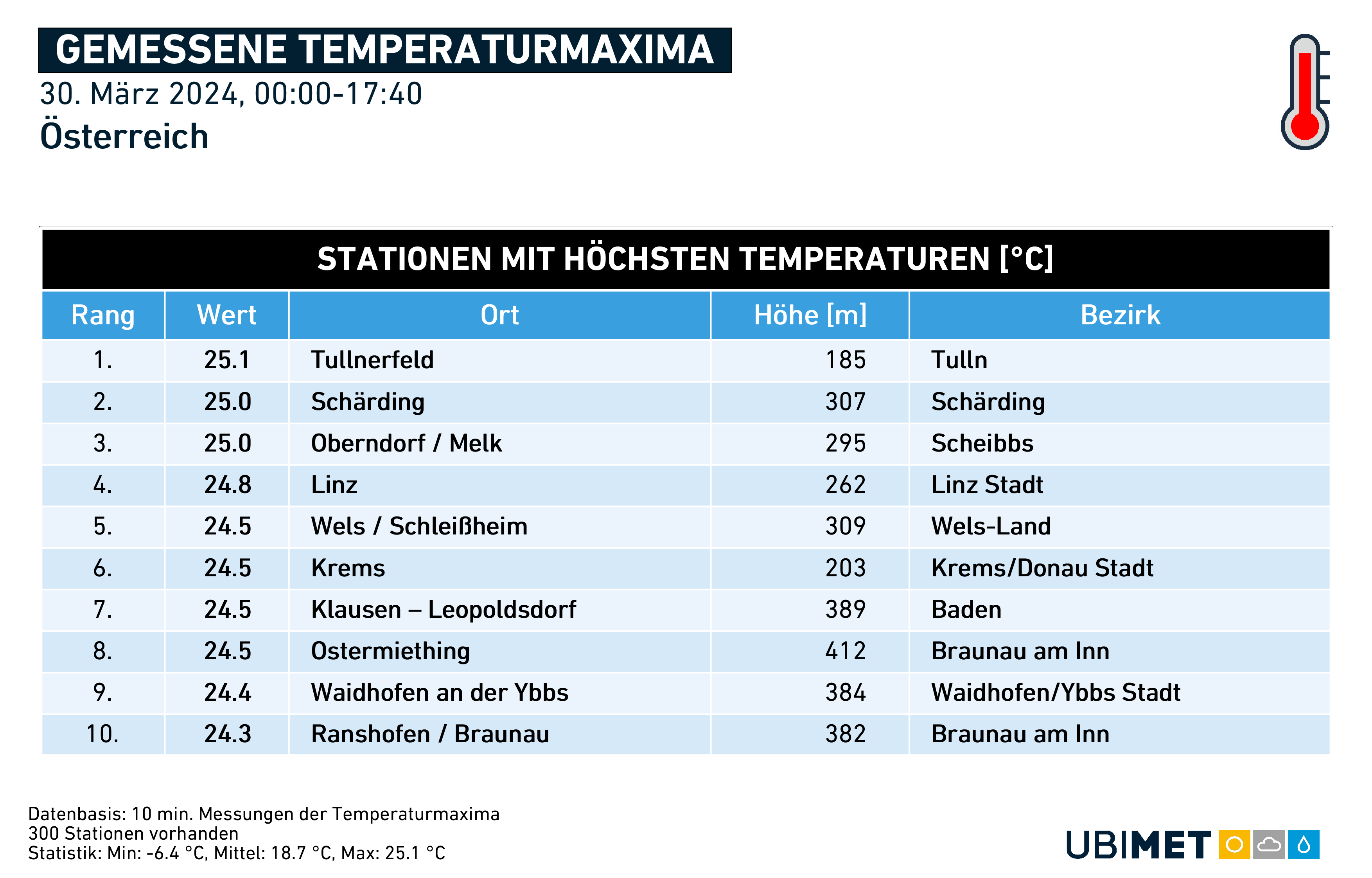

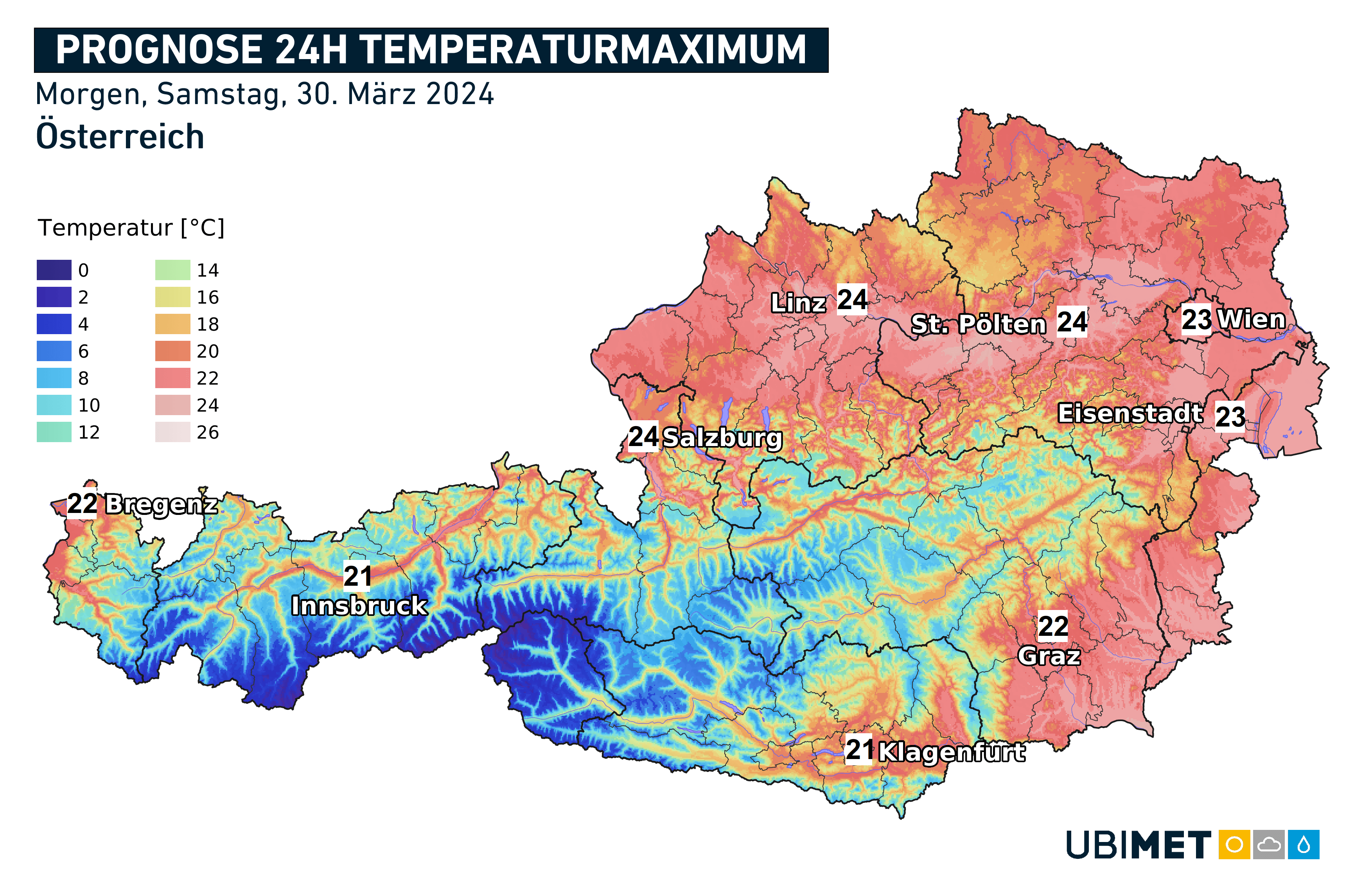

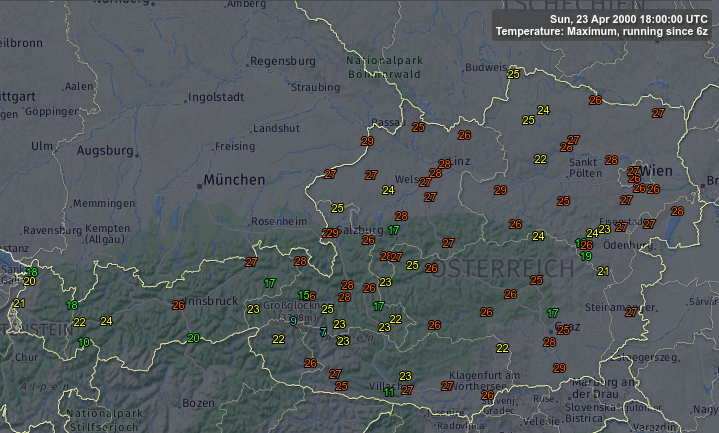

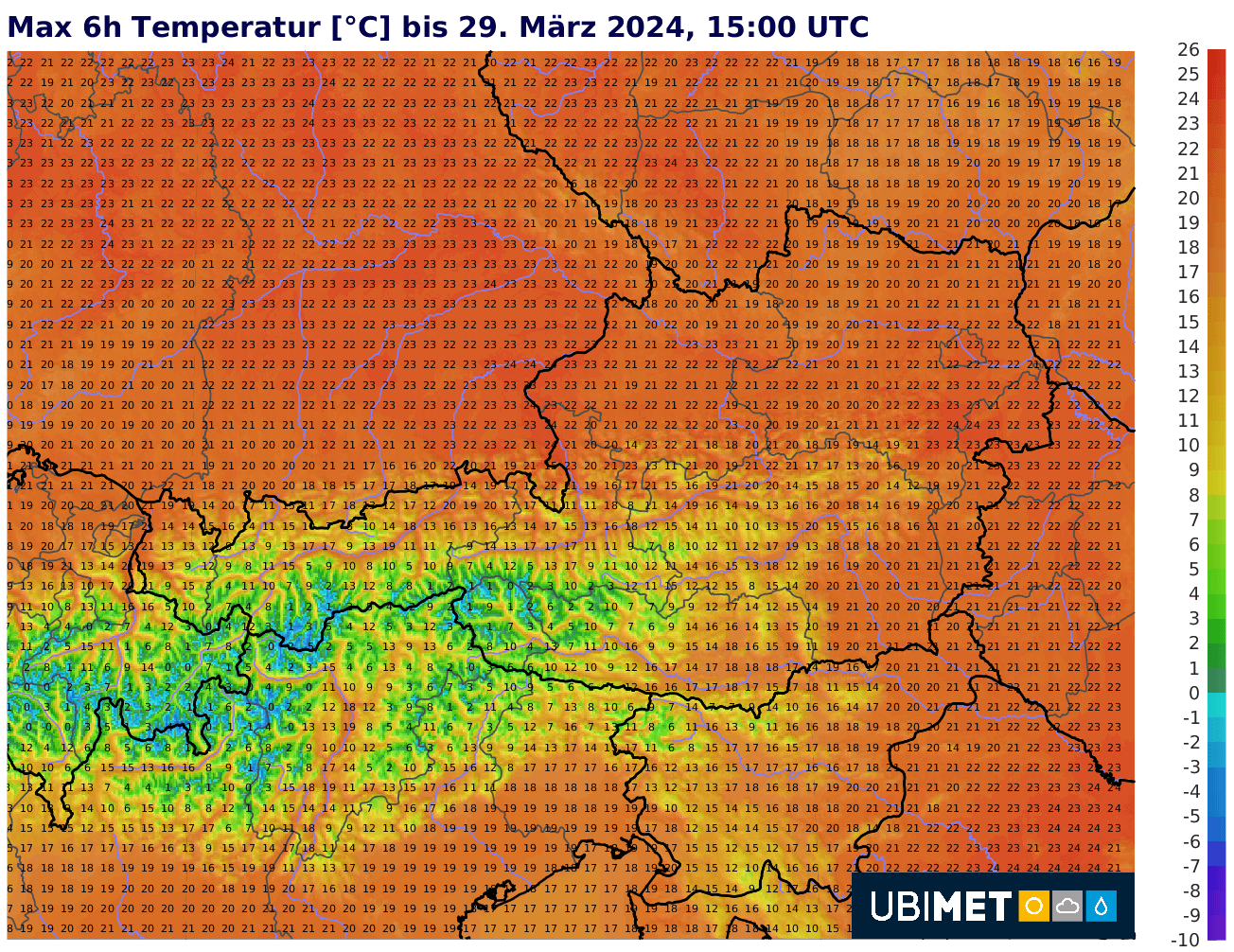

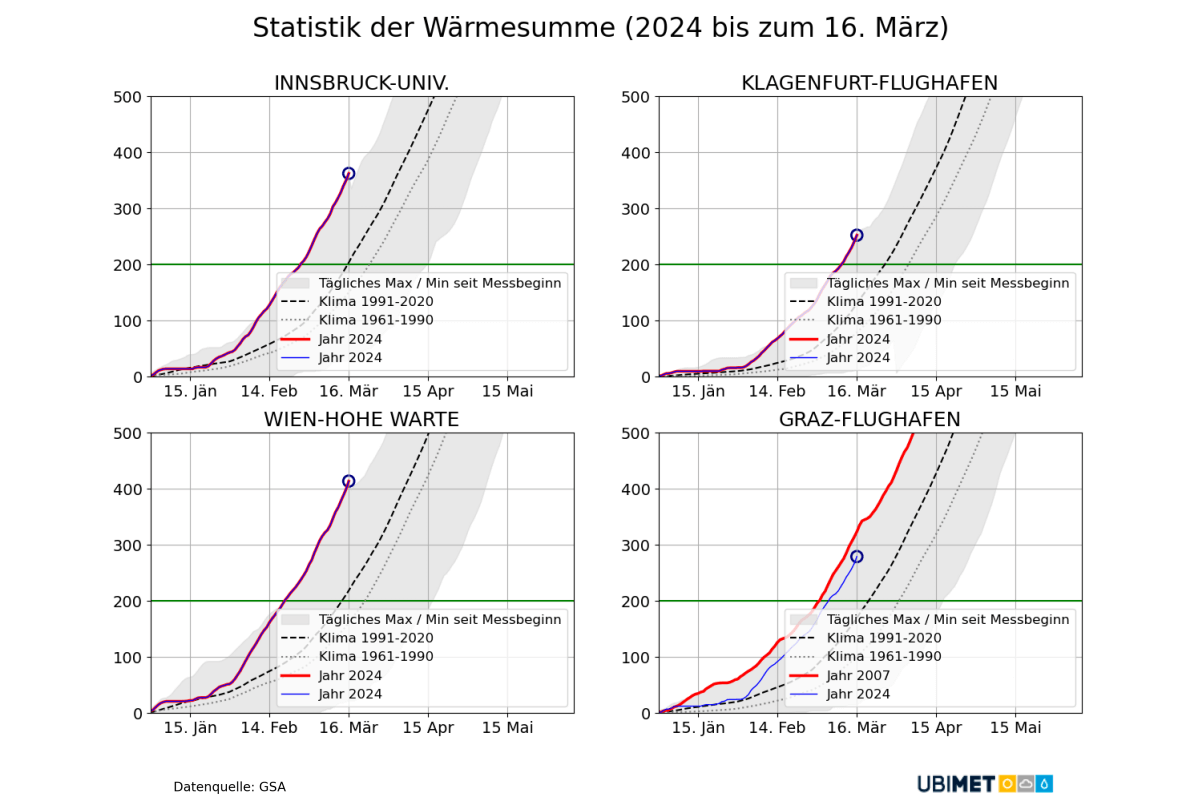

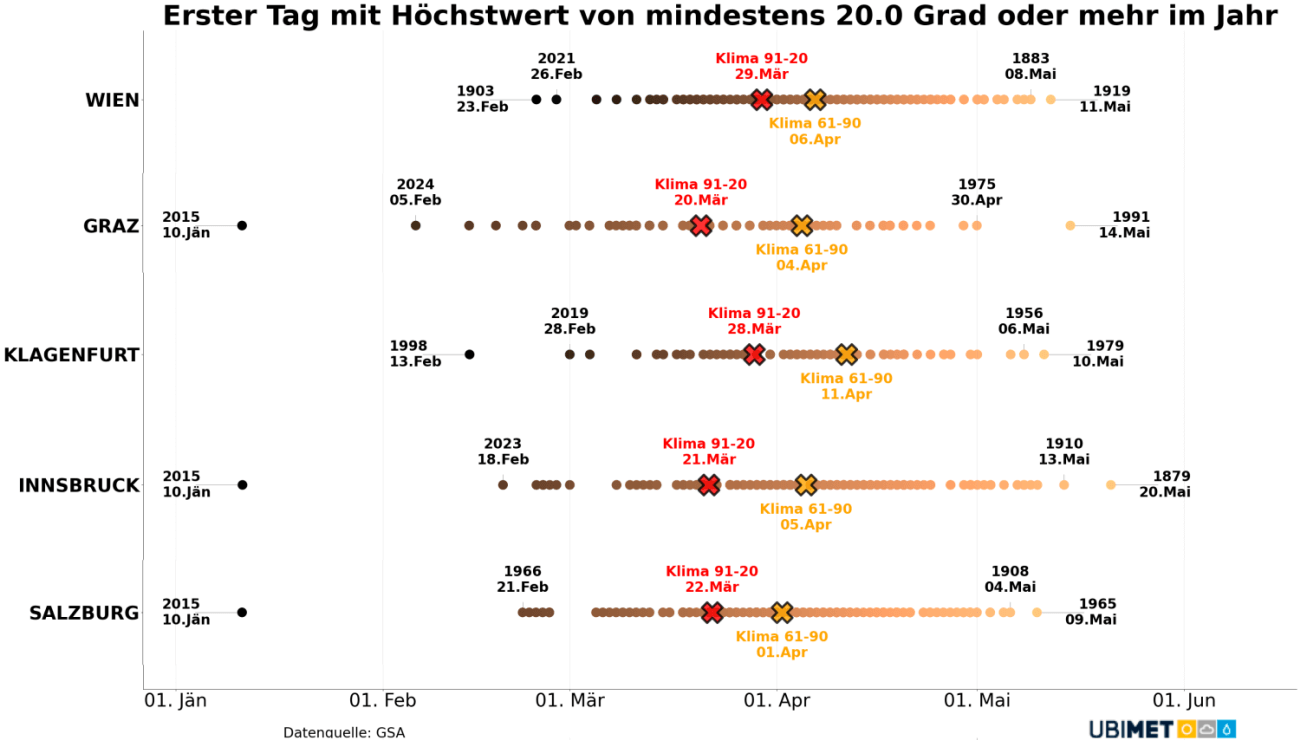

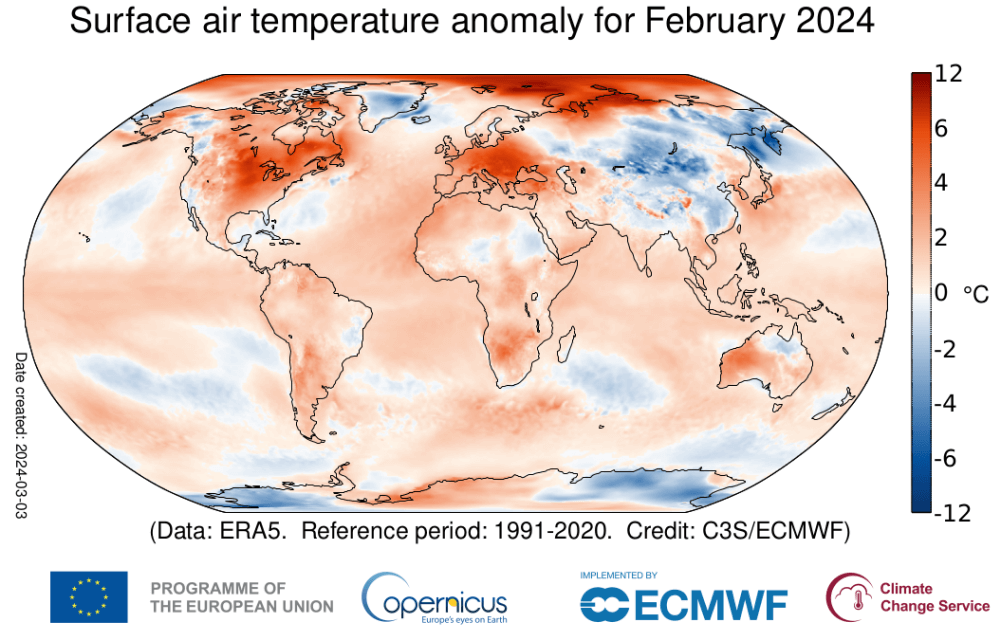

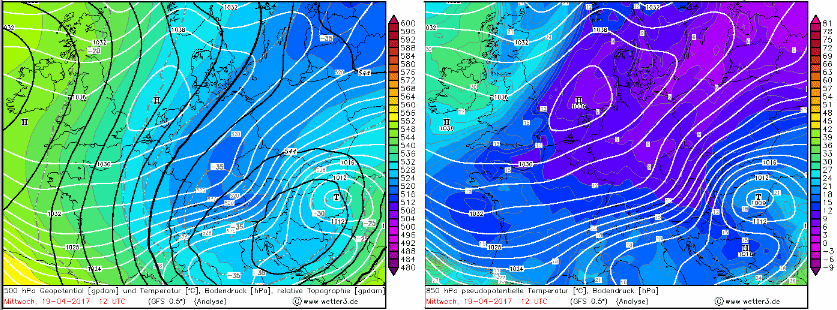

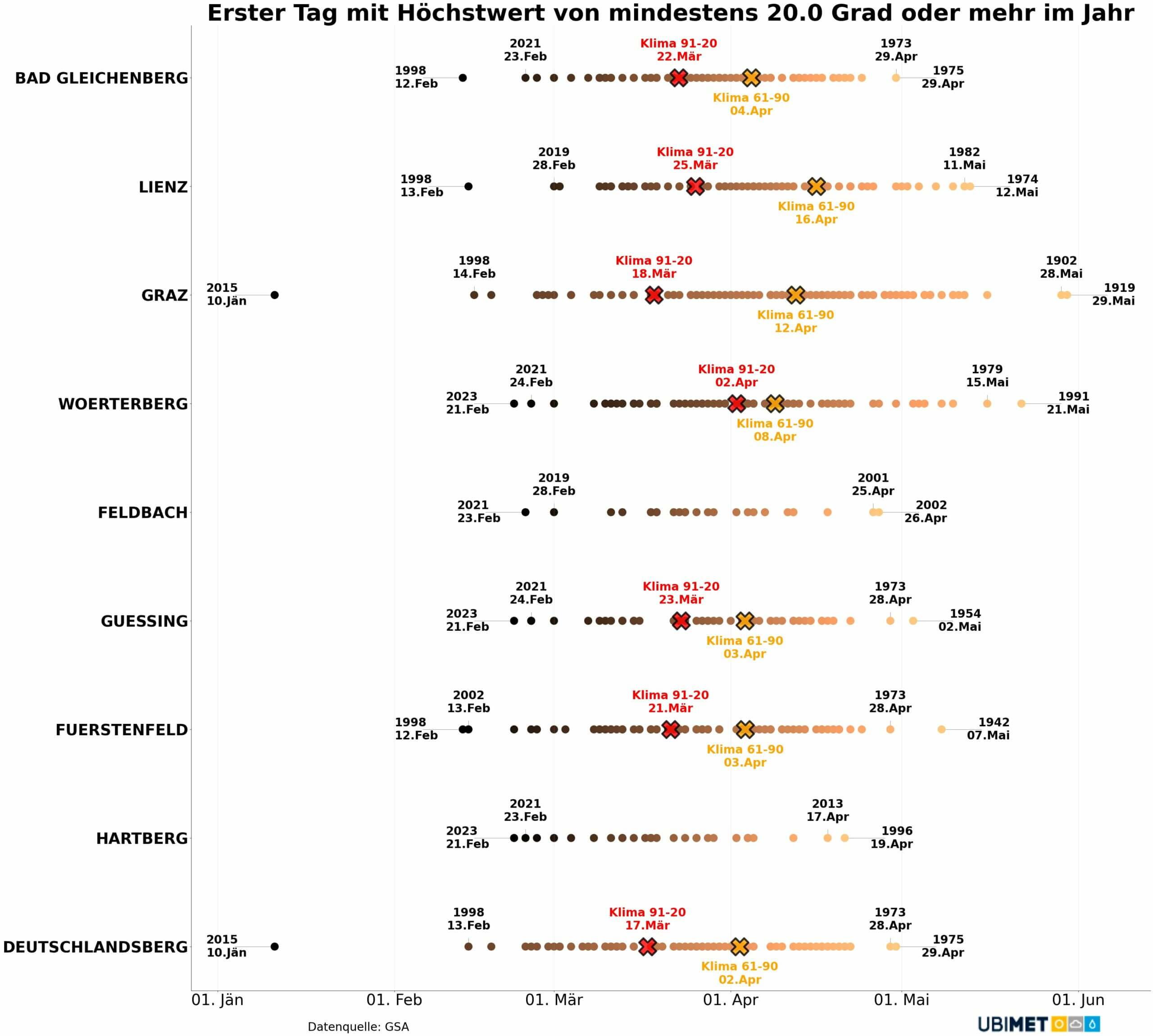

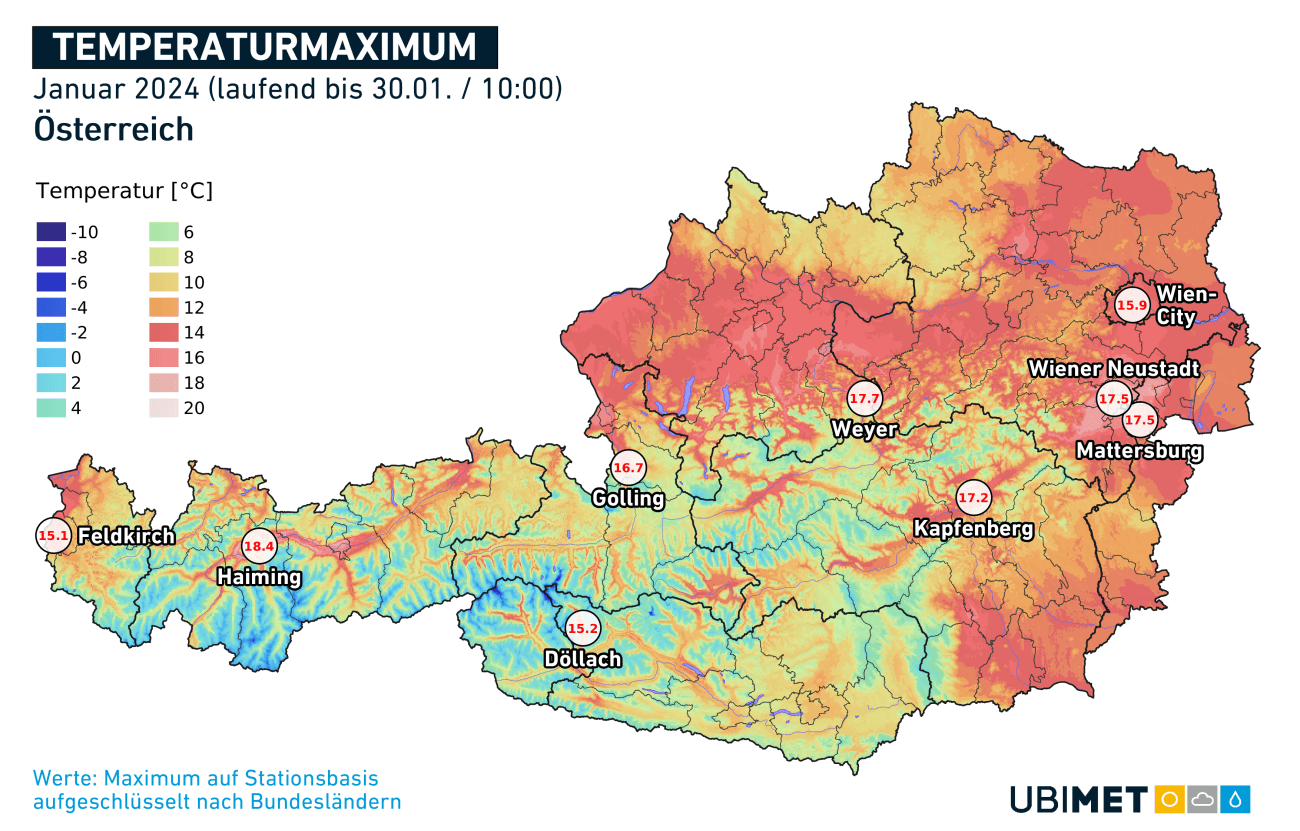

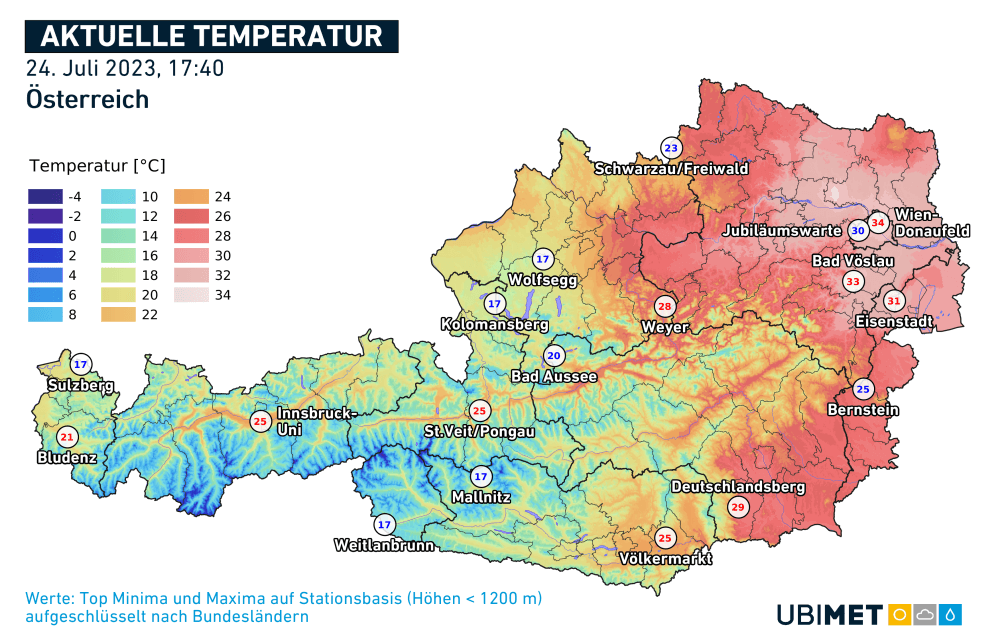

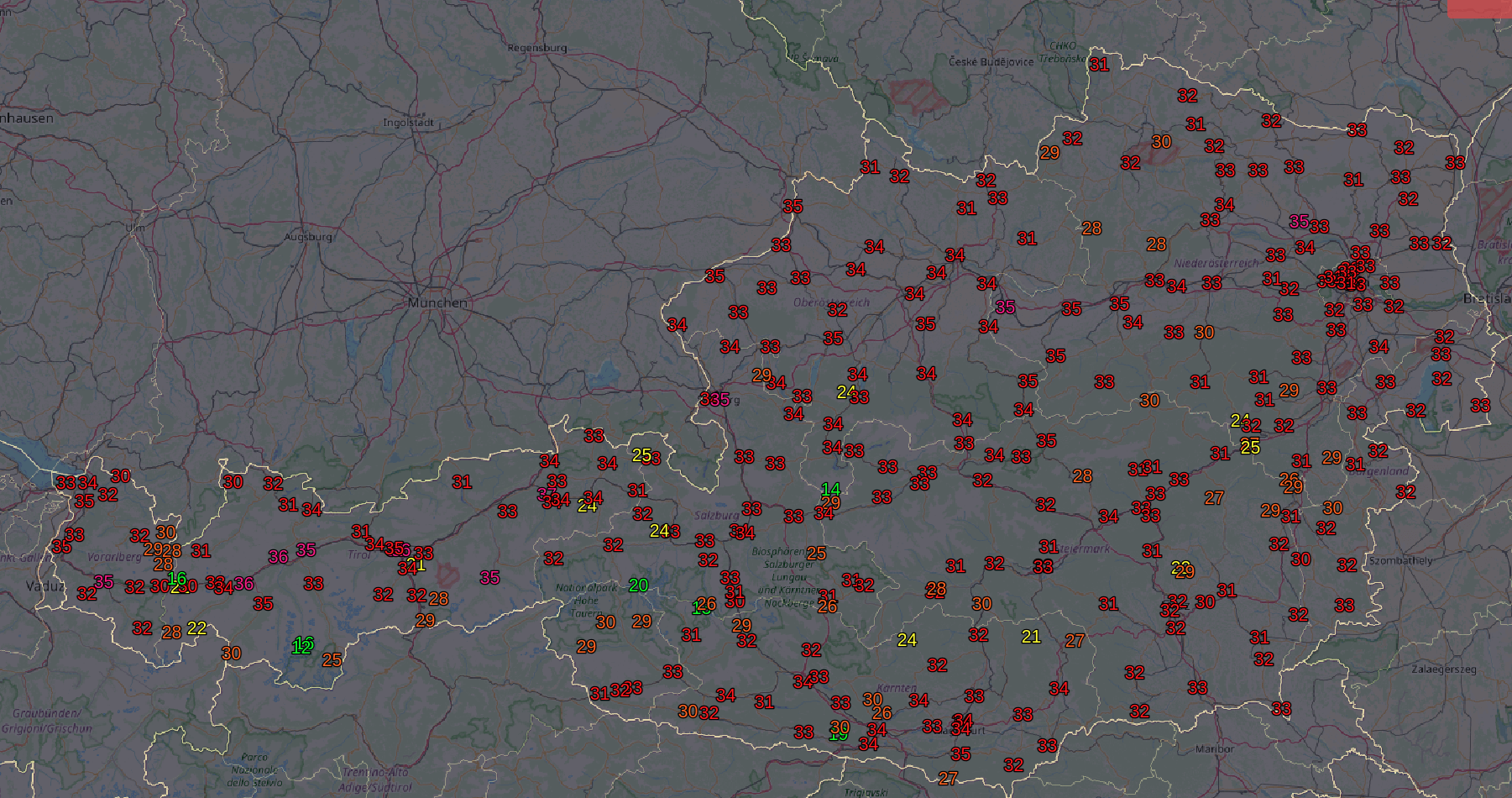

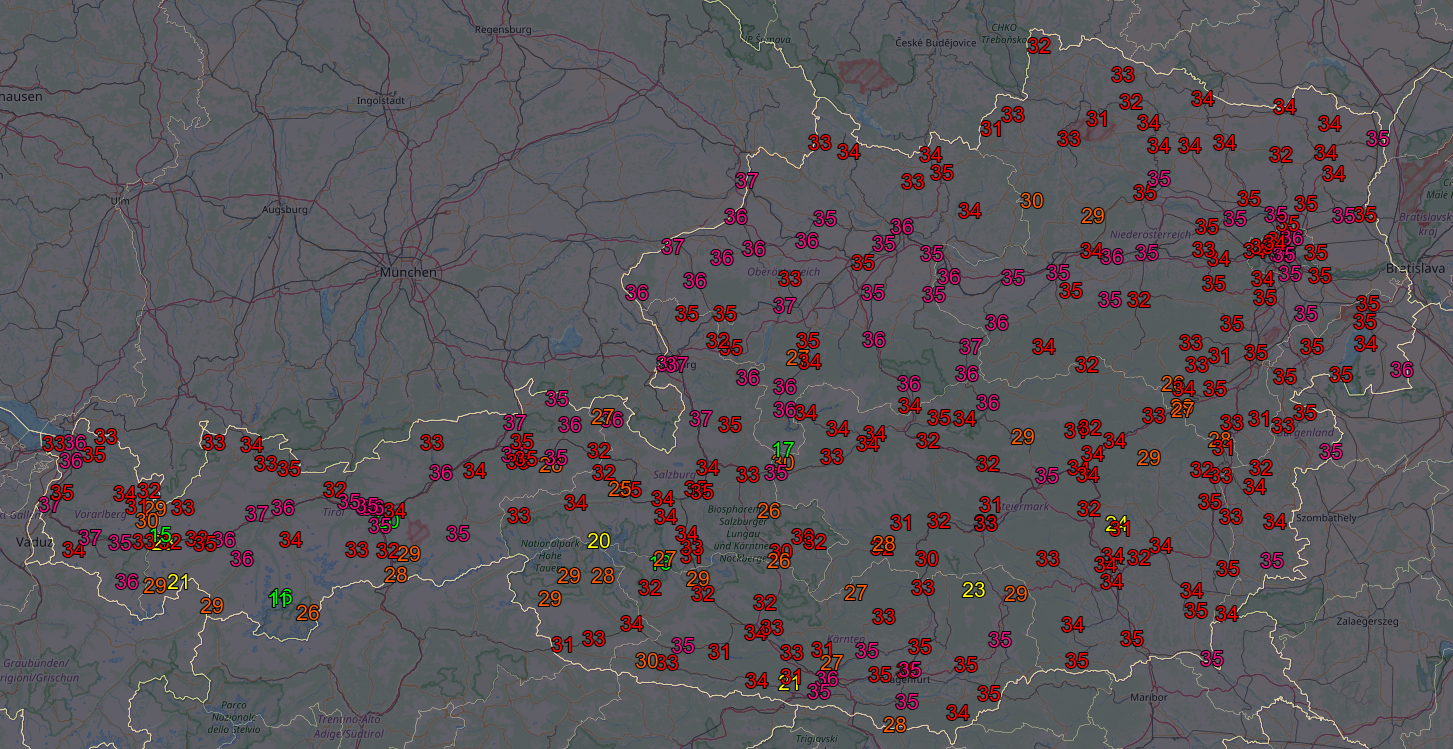

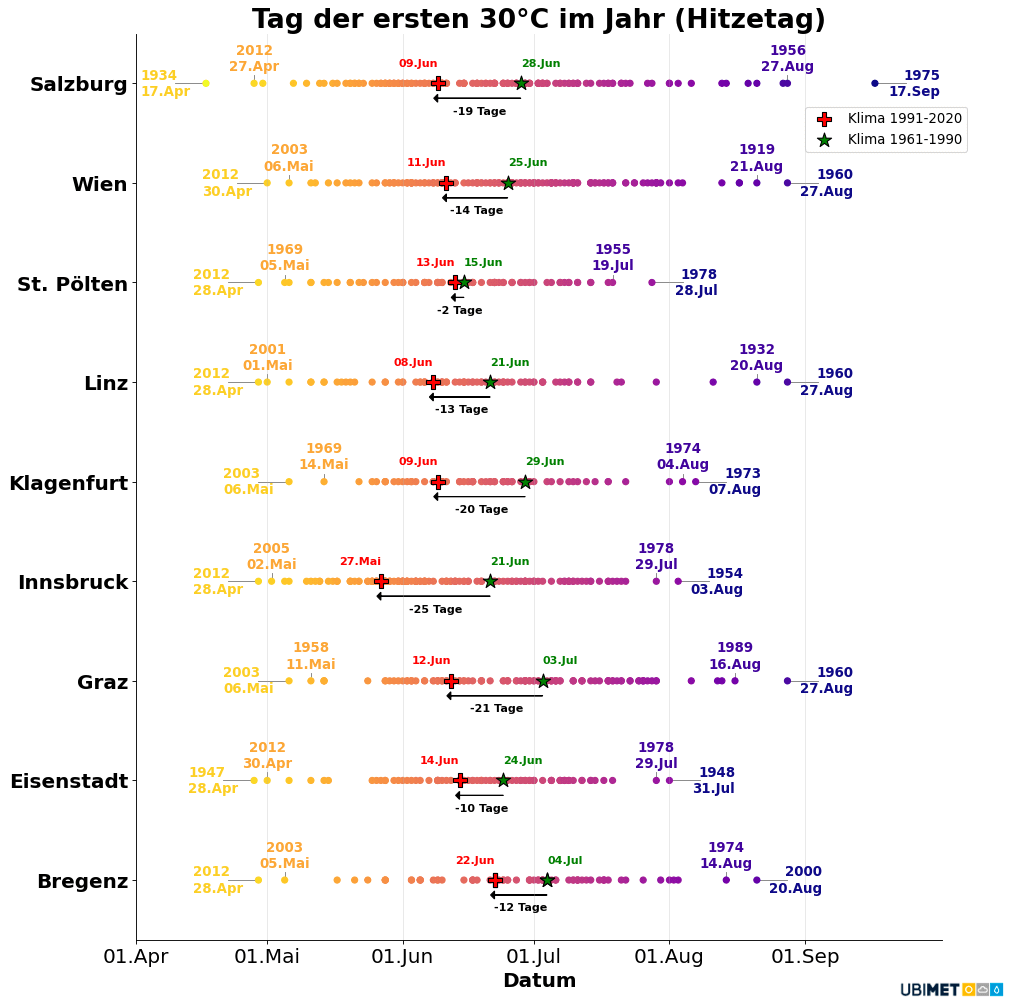

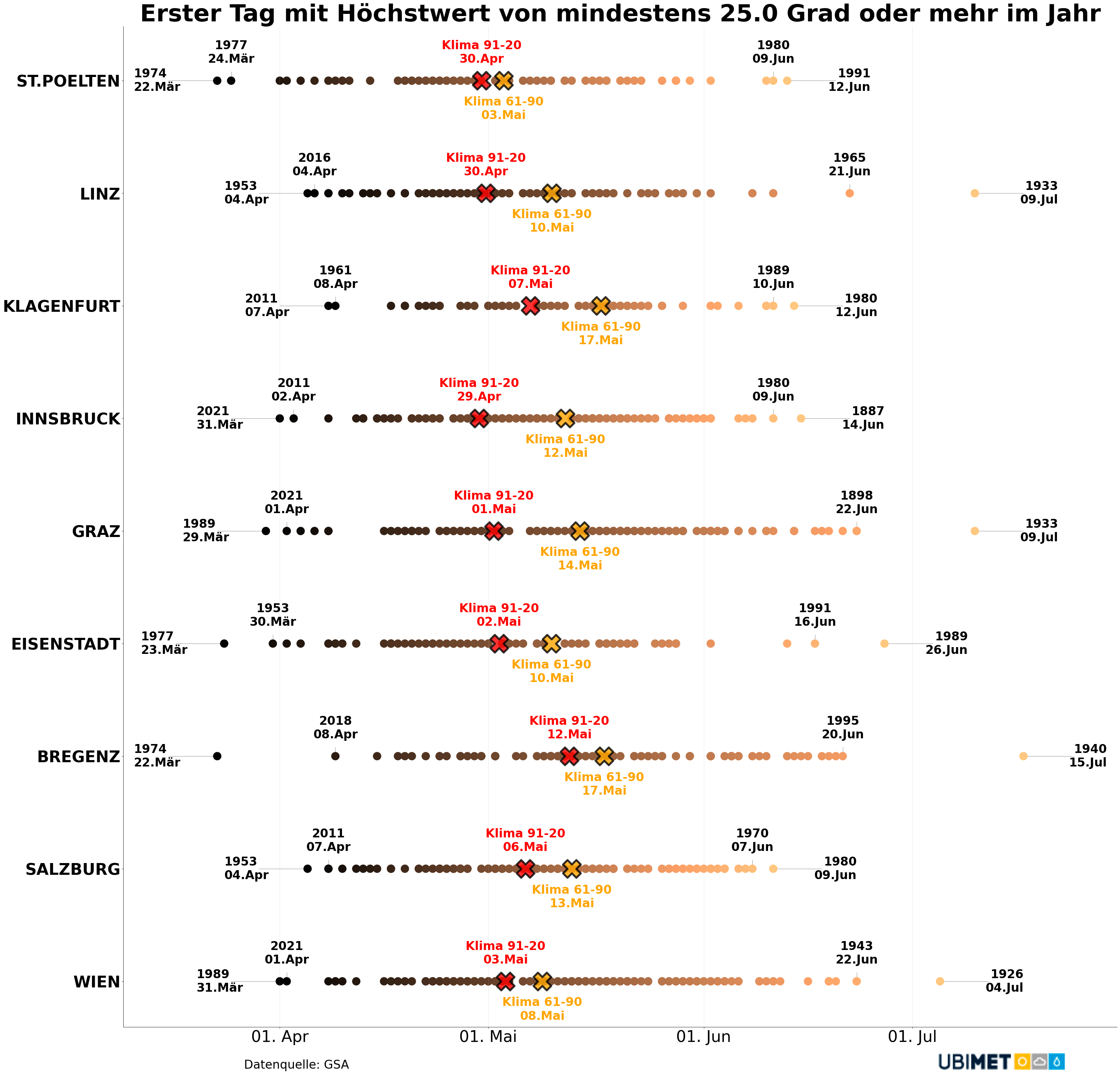

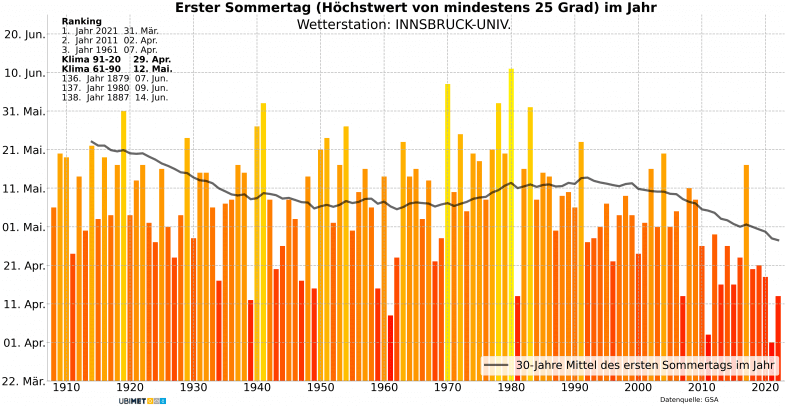

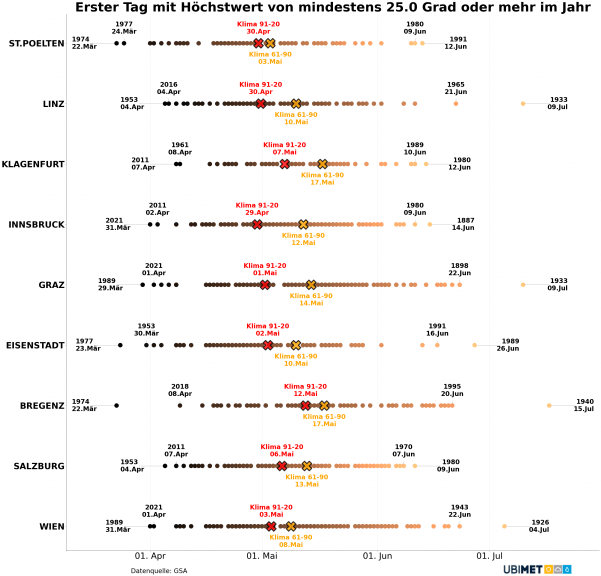

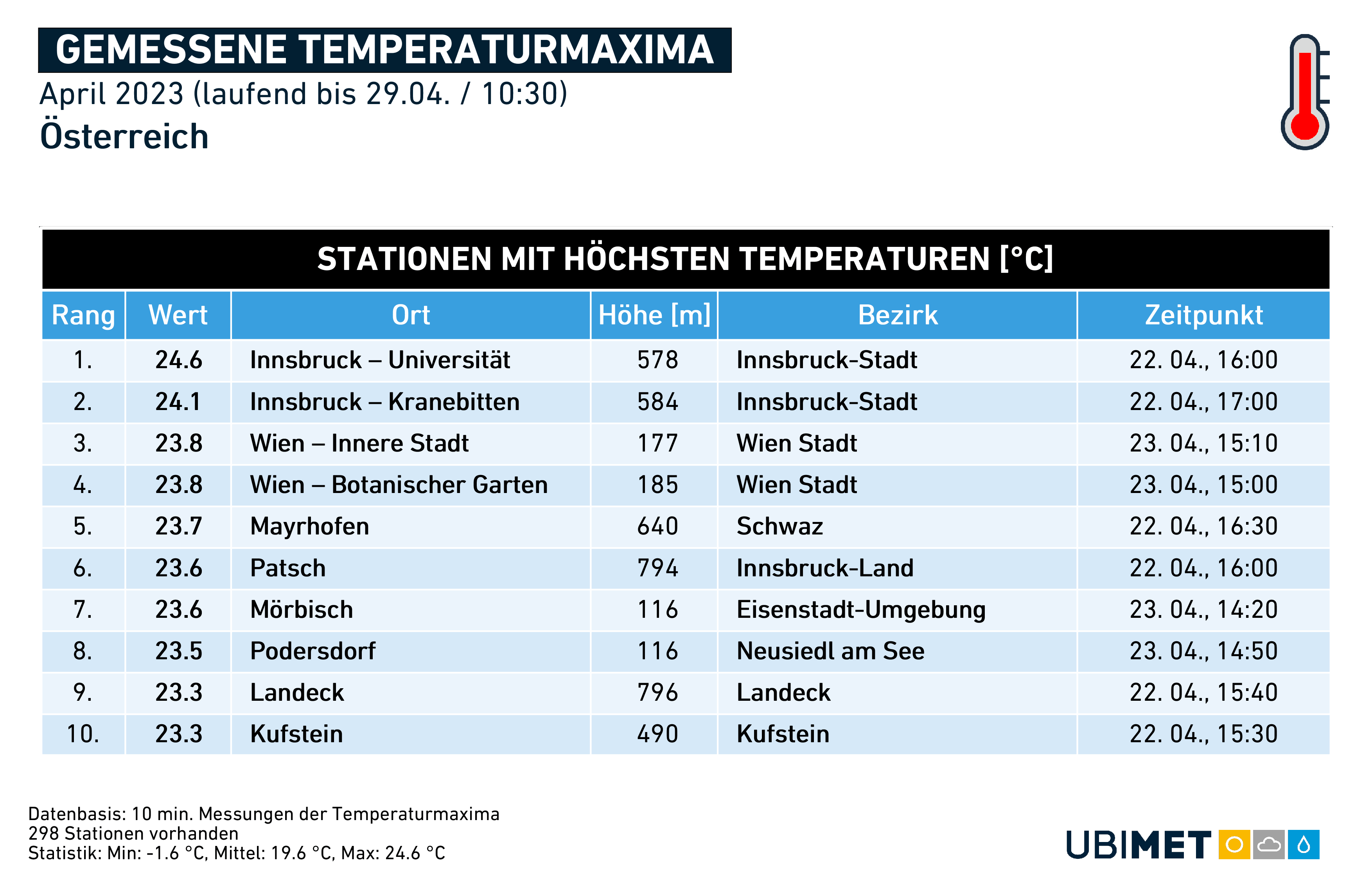

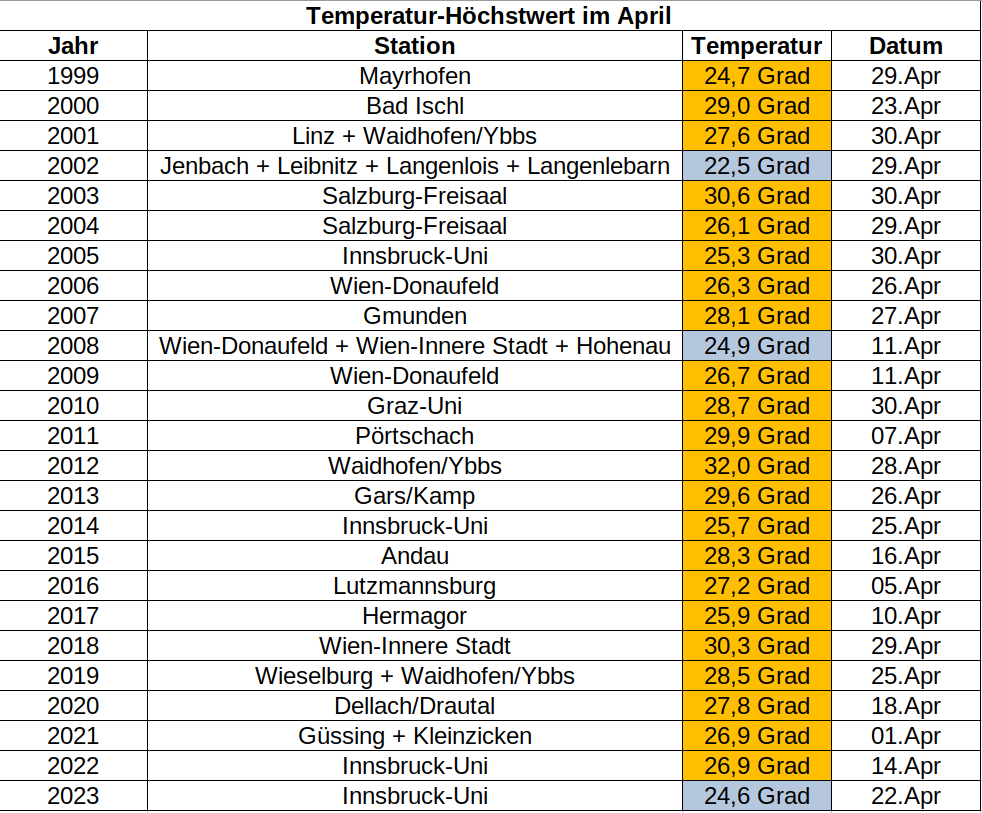

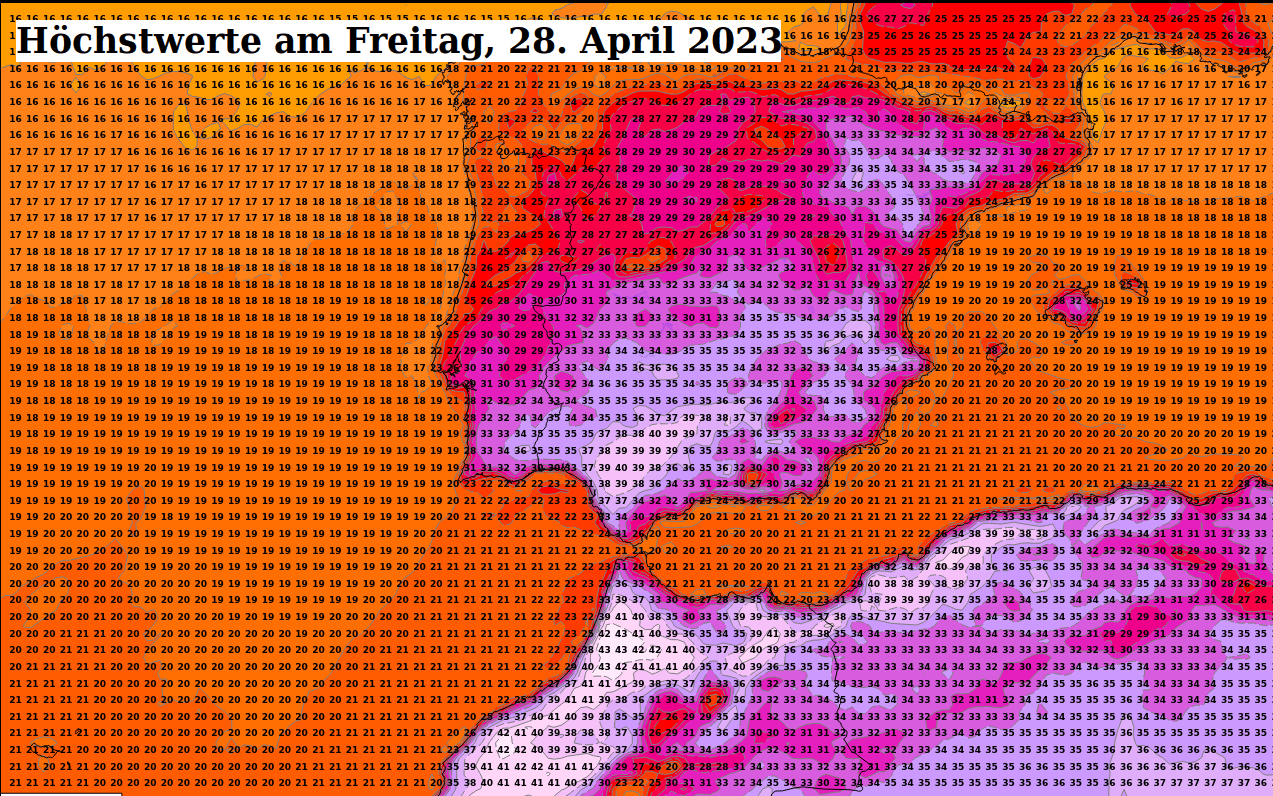

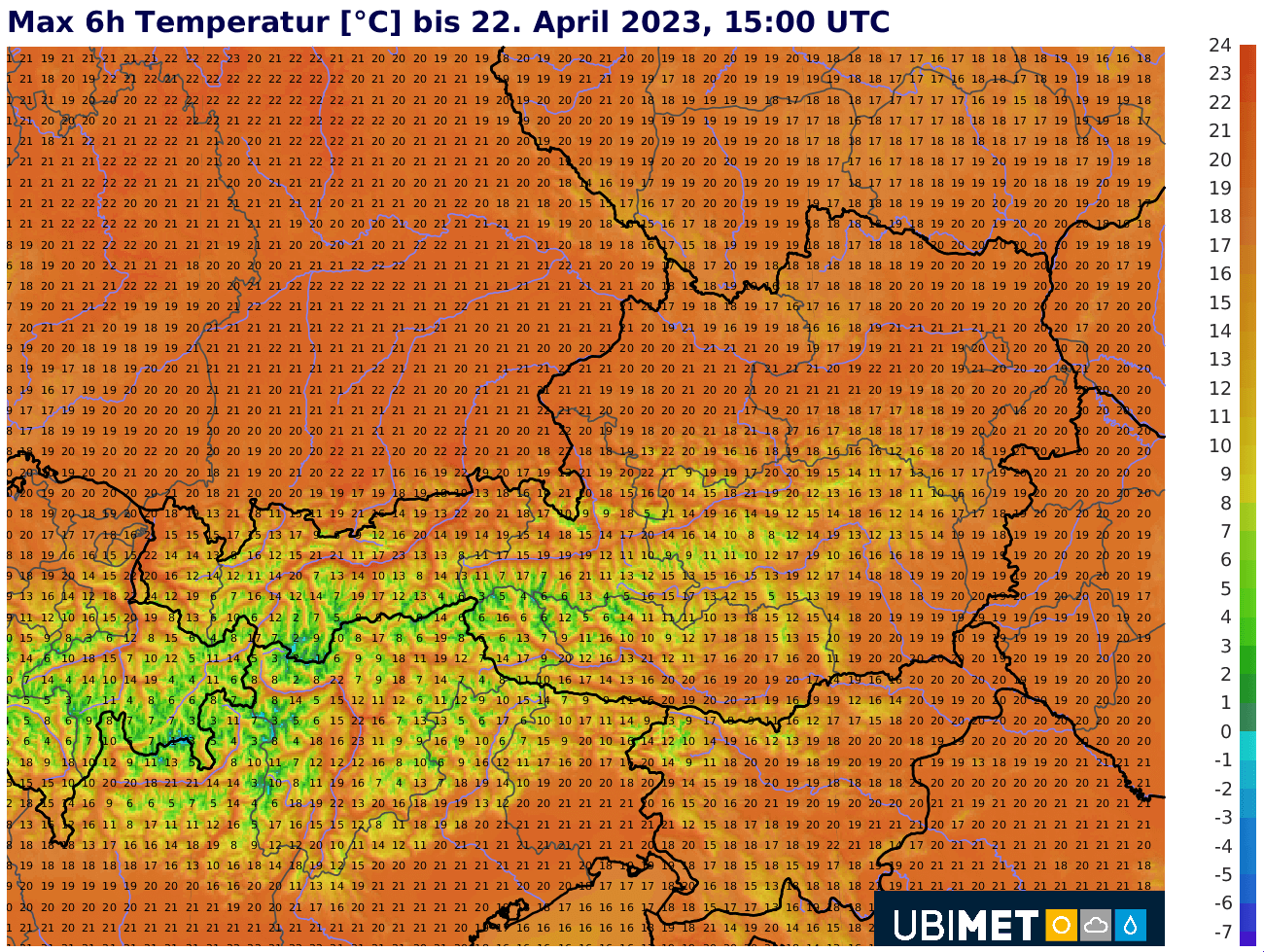

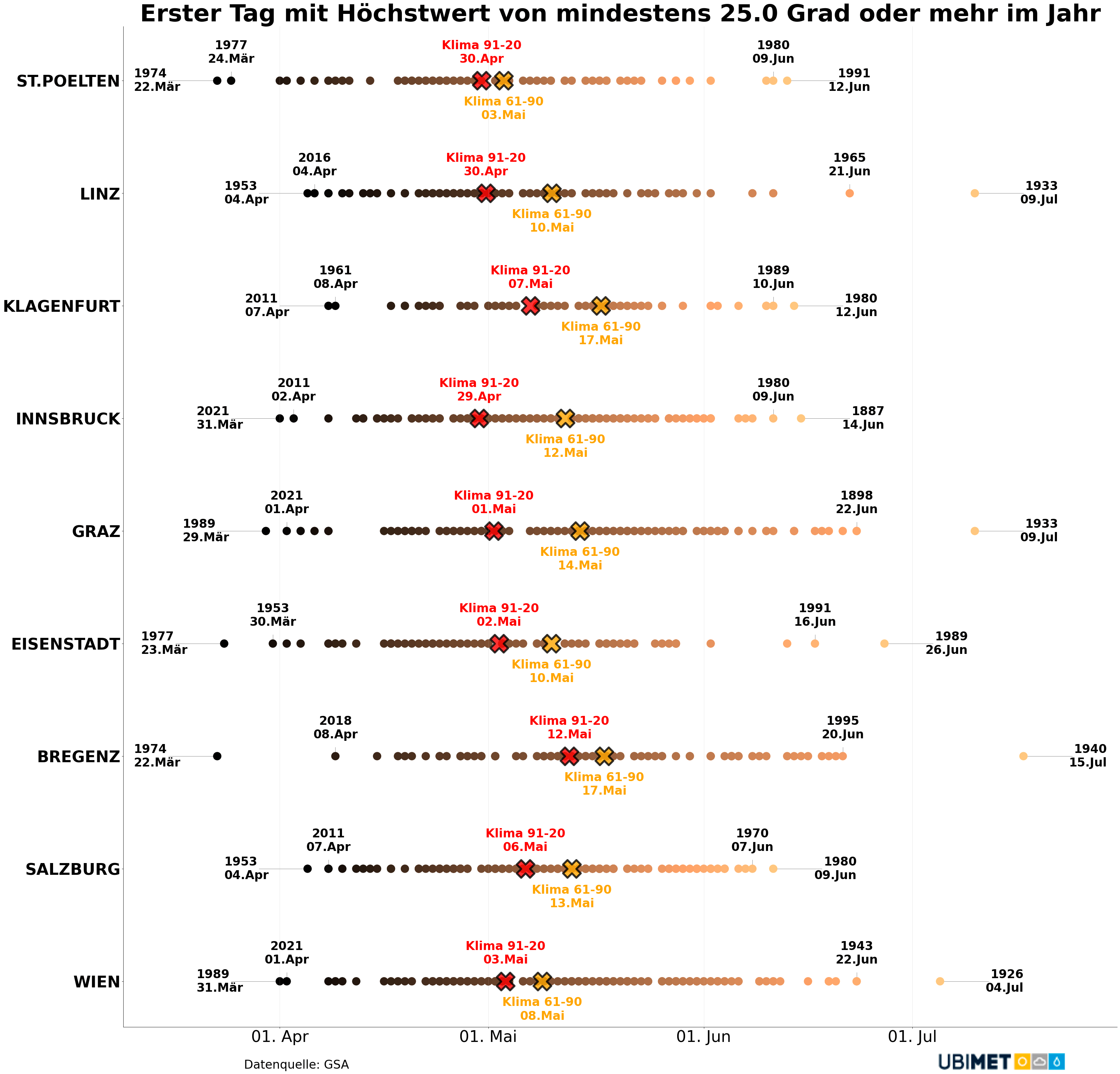

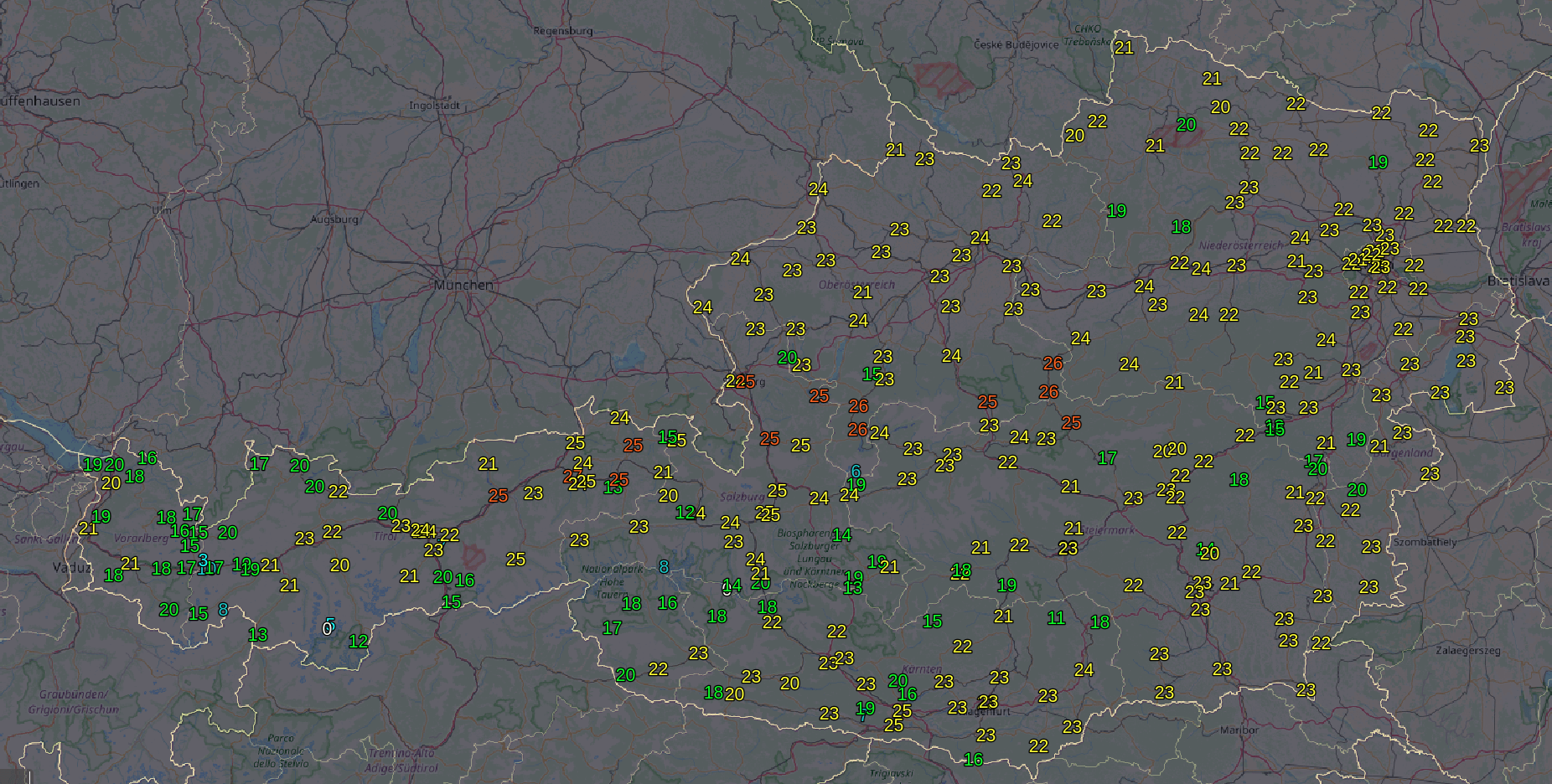

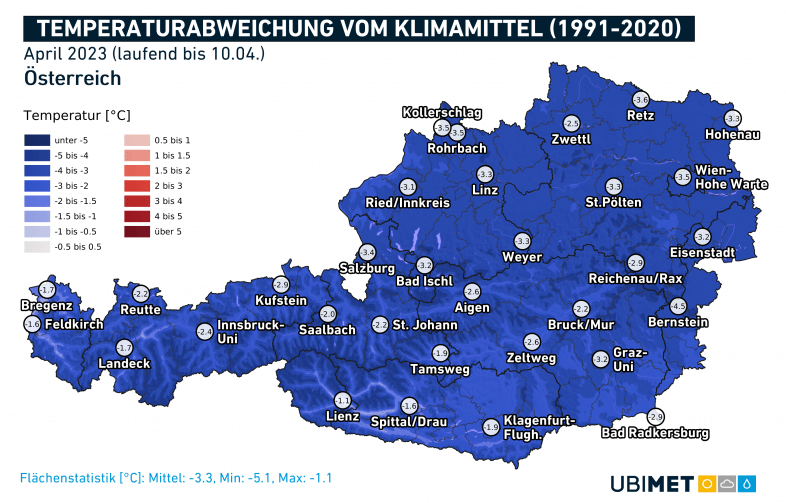

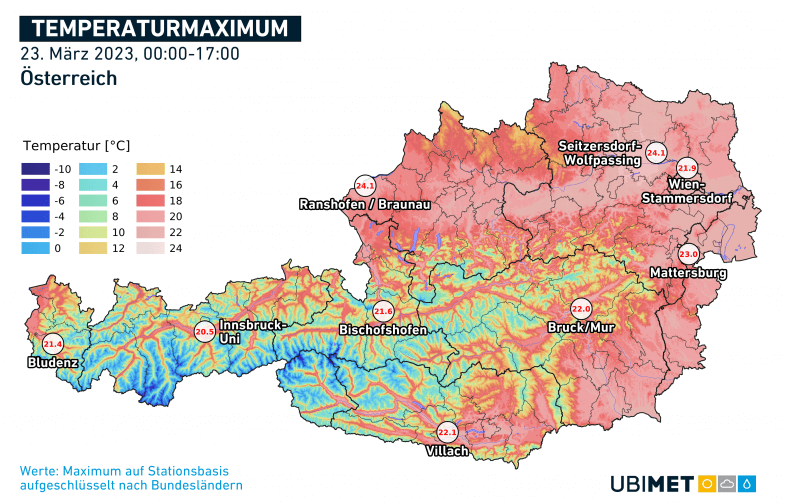

Die erste Hälfte des Aprils verlief heuer rekordwarm, so gab es gleich am Monatsersten, dem Ostermontag, hochsommerliche Temperaturen bis zu 28,5 Grad in Wien. Am 7. April wurde in Bruck an der Mur erstmals die 30-Grad-Marke erreicht, so früh wie noch nie zuvor in Österreich. Nur eine Woche später, am 14. April, gab es dann schon in fünf Bundesländern einen Hitzetag, in Deutschlandsberg wurden sogar 31,7 Grad erreicht. In Summe wurde allein an diesem Tag an einem Drittel aller Wetterstationen des Landes ein neuer Monatsrekord aufgestellt.

HÖCHSTE TEMPERATUREN

- 31,7 Grad Deutschlandsberg (ST, 14.)

- 31,6 Grad Bruck an der Mur (ST, 14.)

- 31,0 Grad Hartberg (ST, 14.)

- 30,9 Grad Villach (K, 14.)

- 30,7 Grad Innsbruck (T, 14.)

… - 30,5 Grad Graz (ST, 14.)

- 30,3 Grad Schönau an der Enns (OÖ, 8.)

- 30,2 Grad Güssing (B, 14.)

- 30,1 Grad Pottschach-Ternitz (NÖ, 14.)

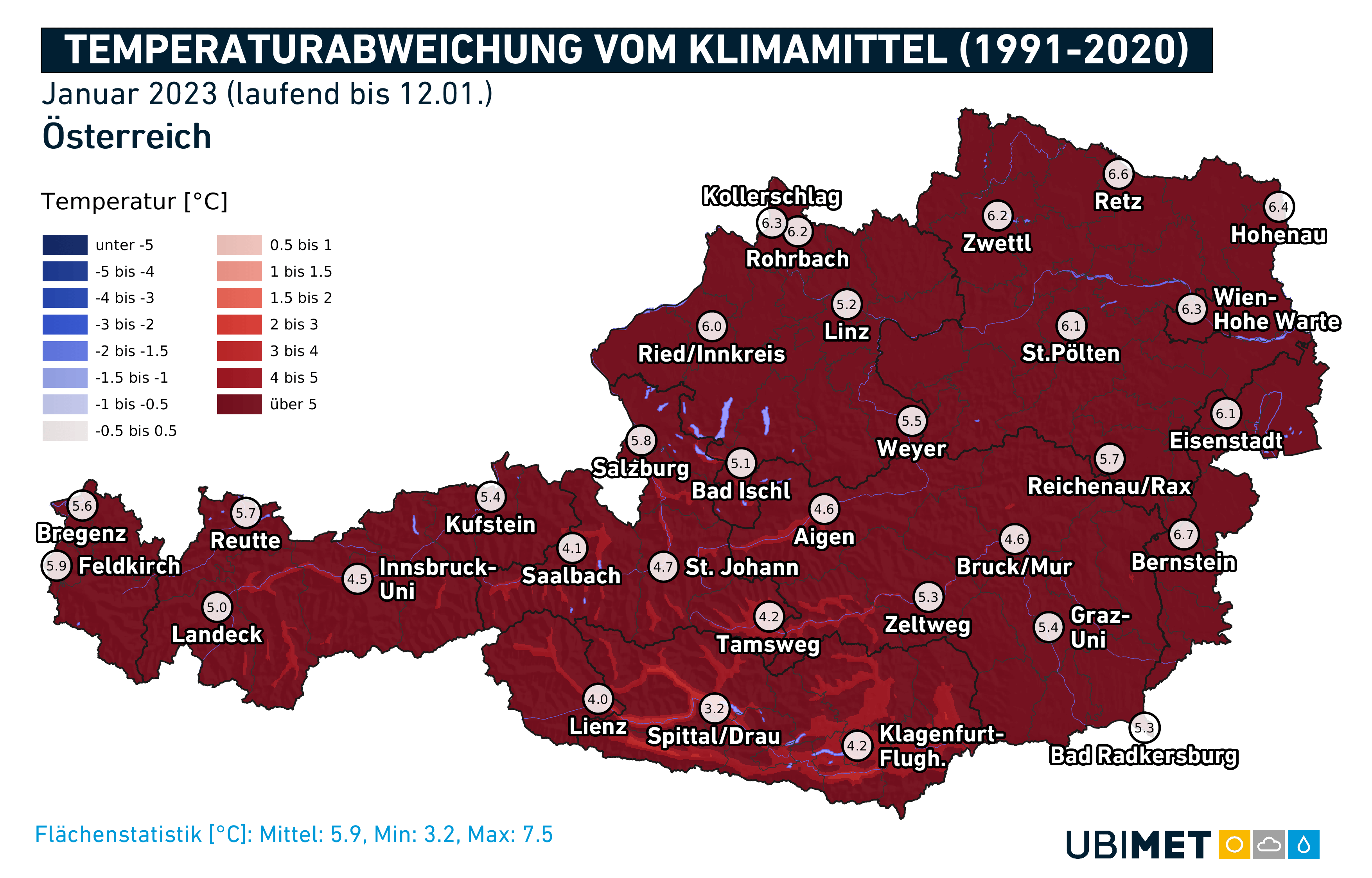

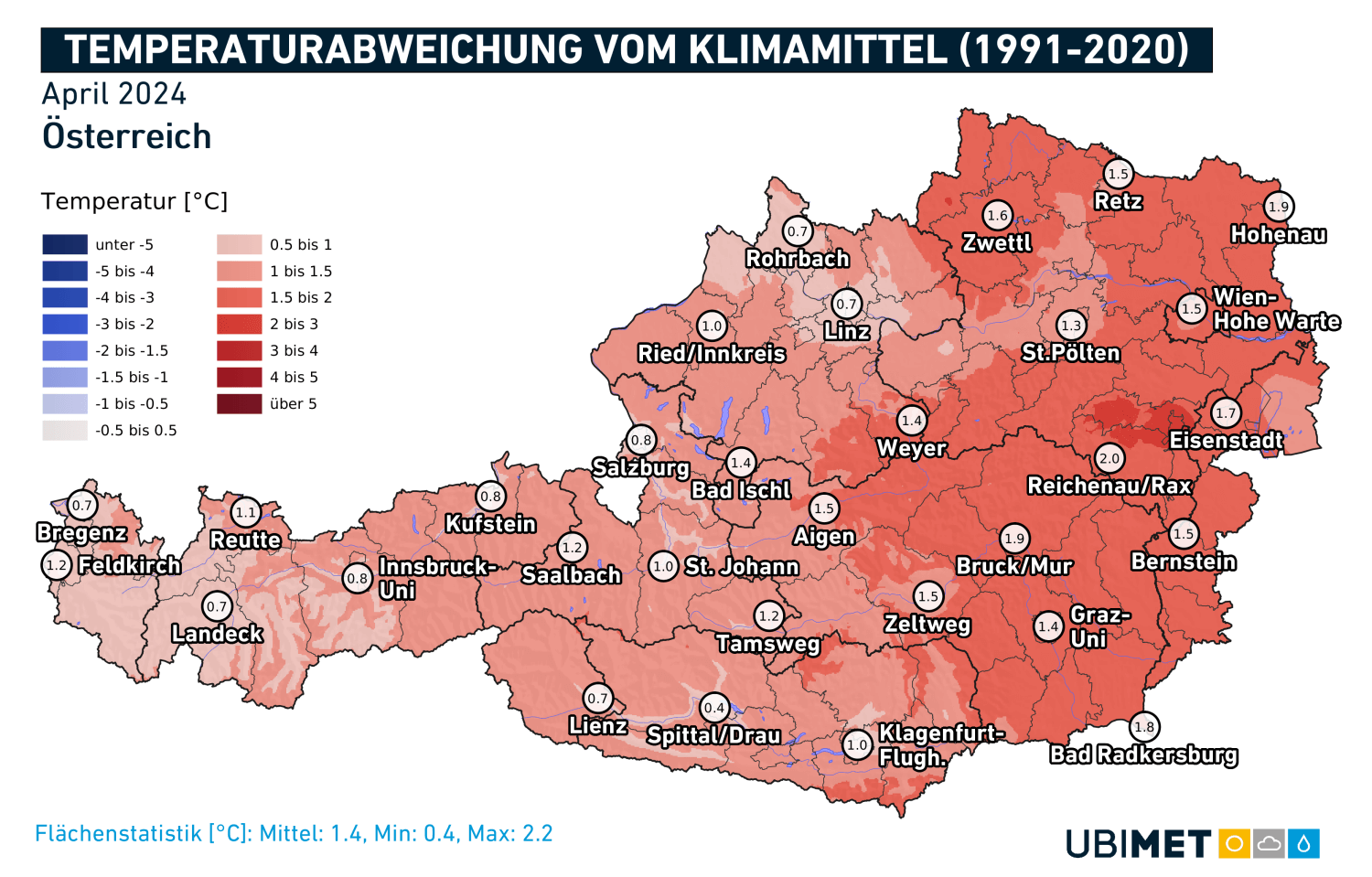

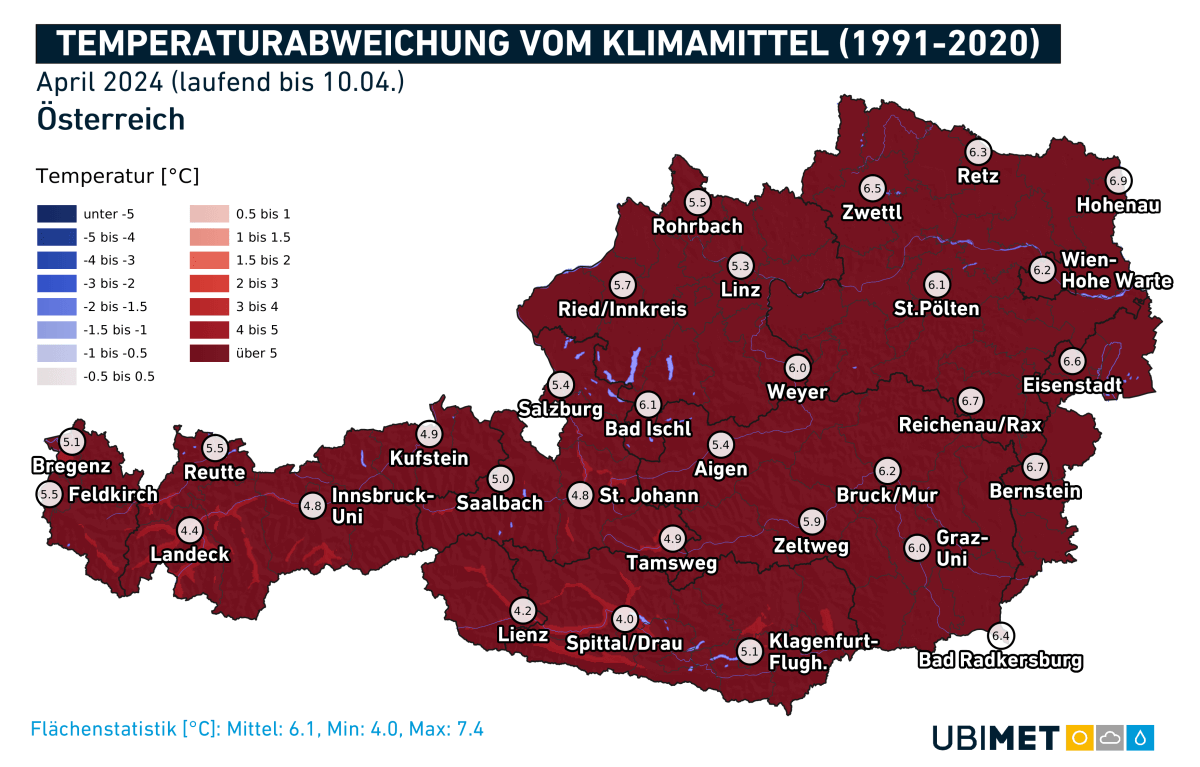

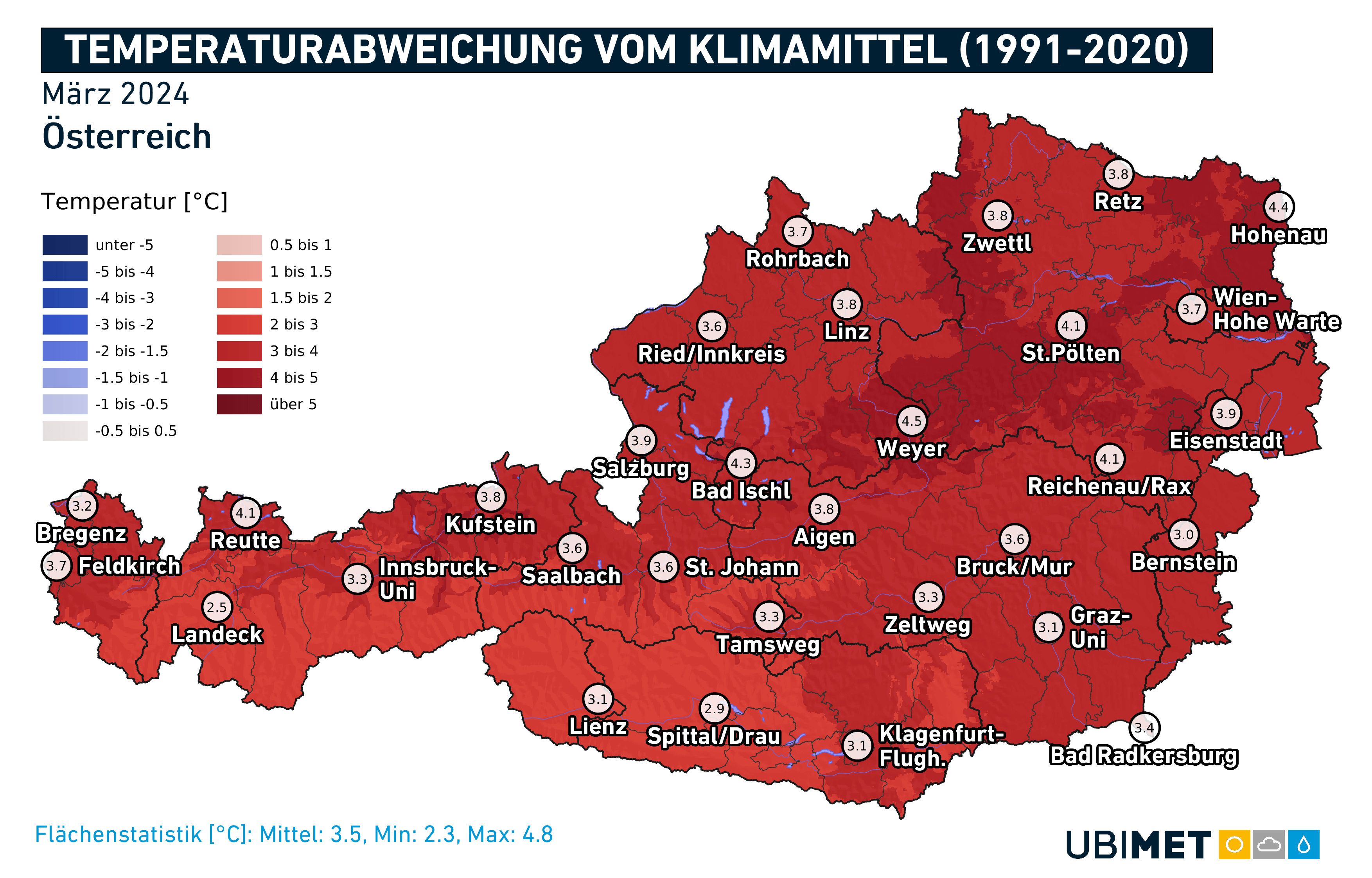

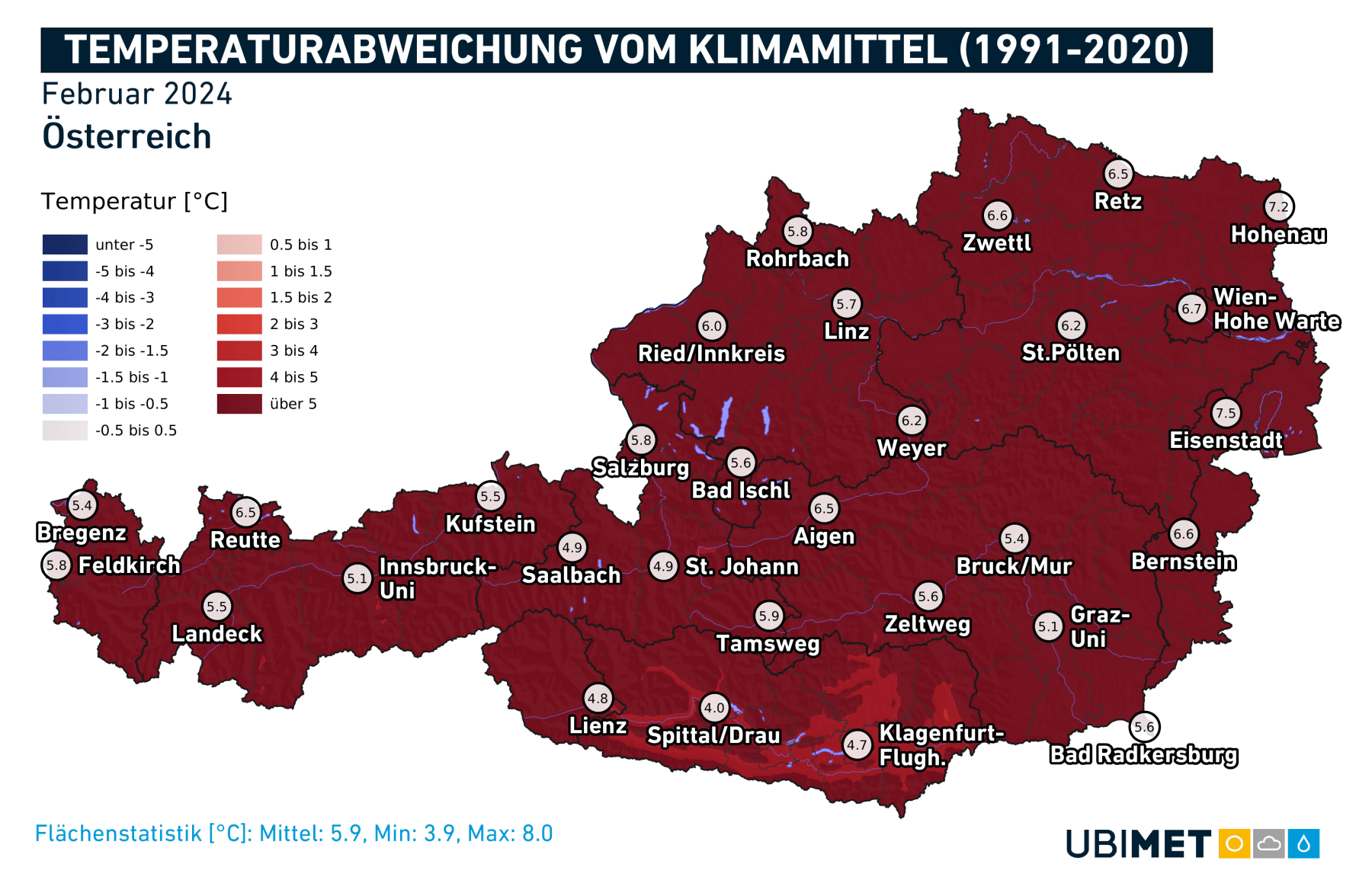

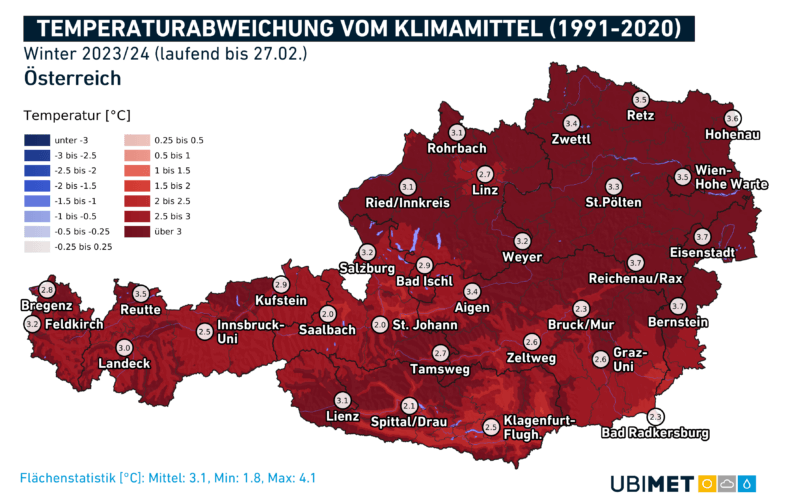

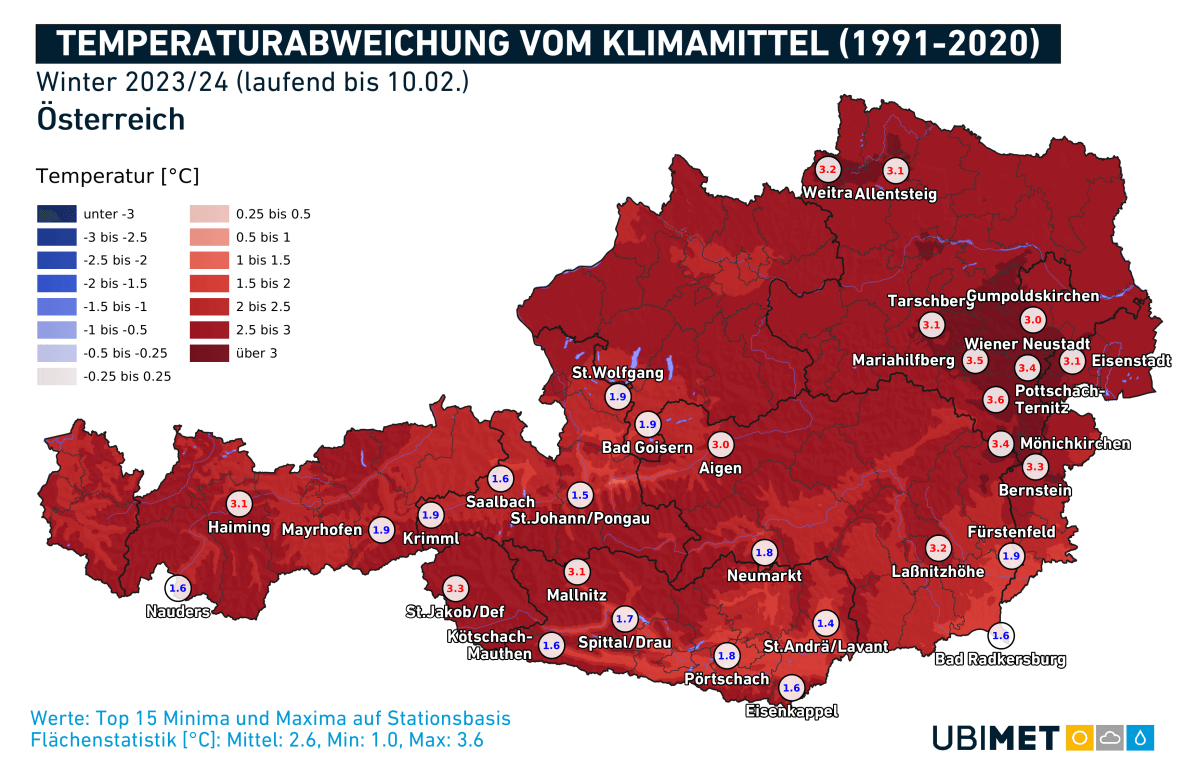

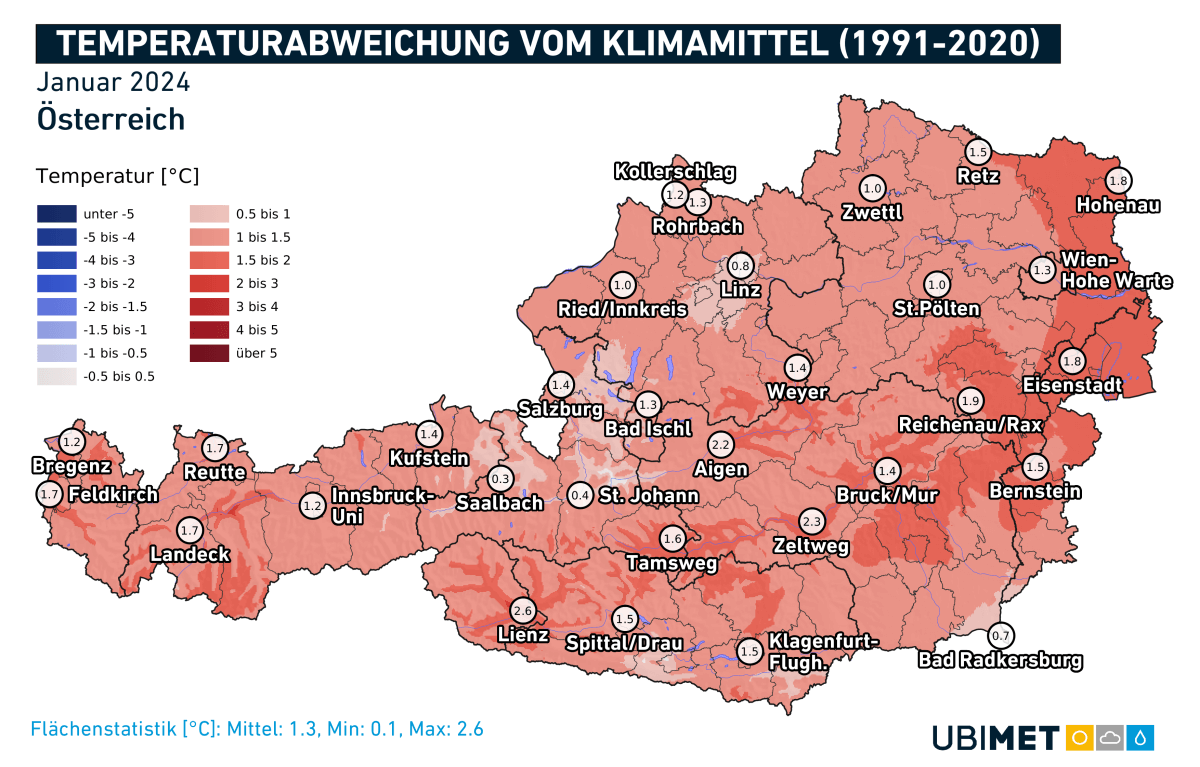

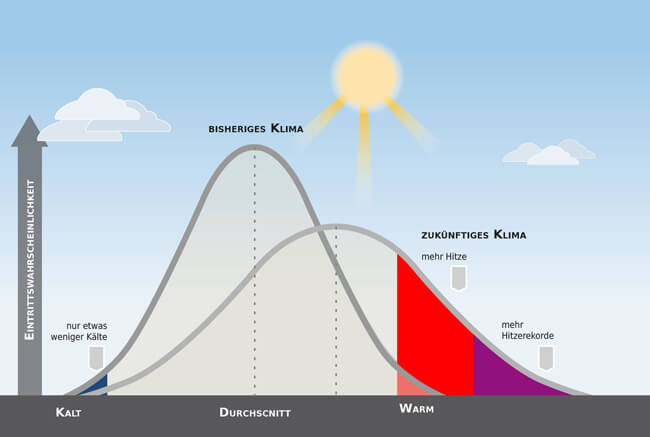

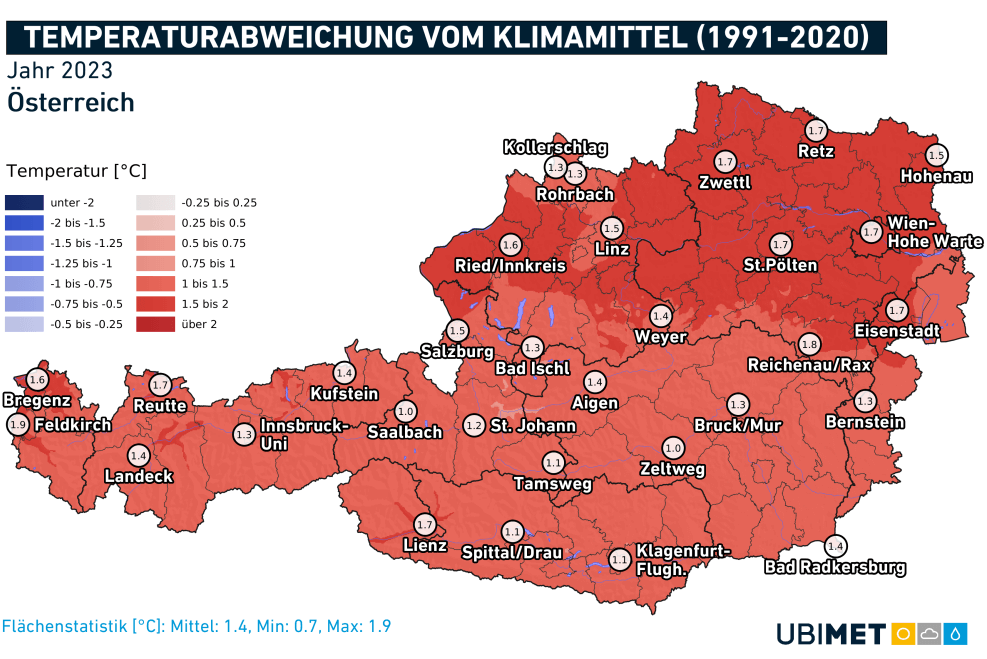

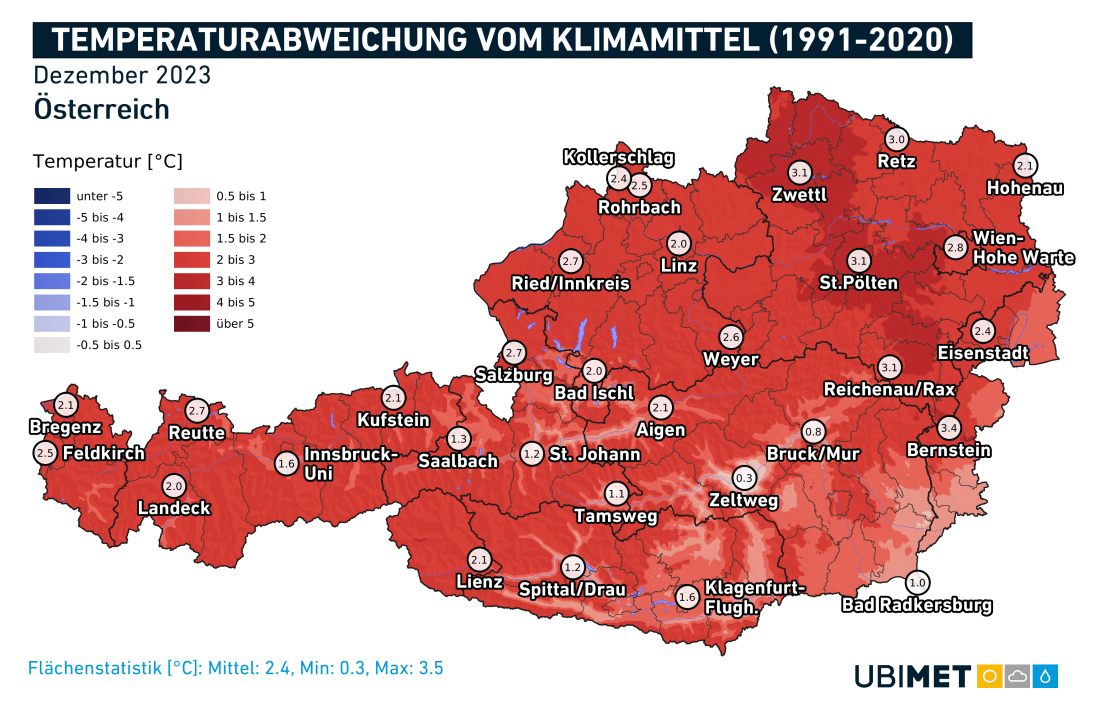

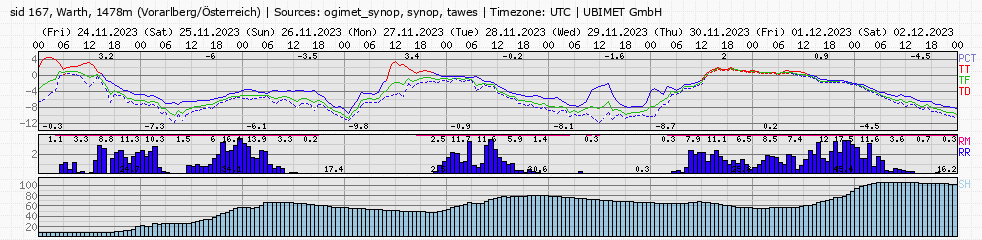

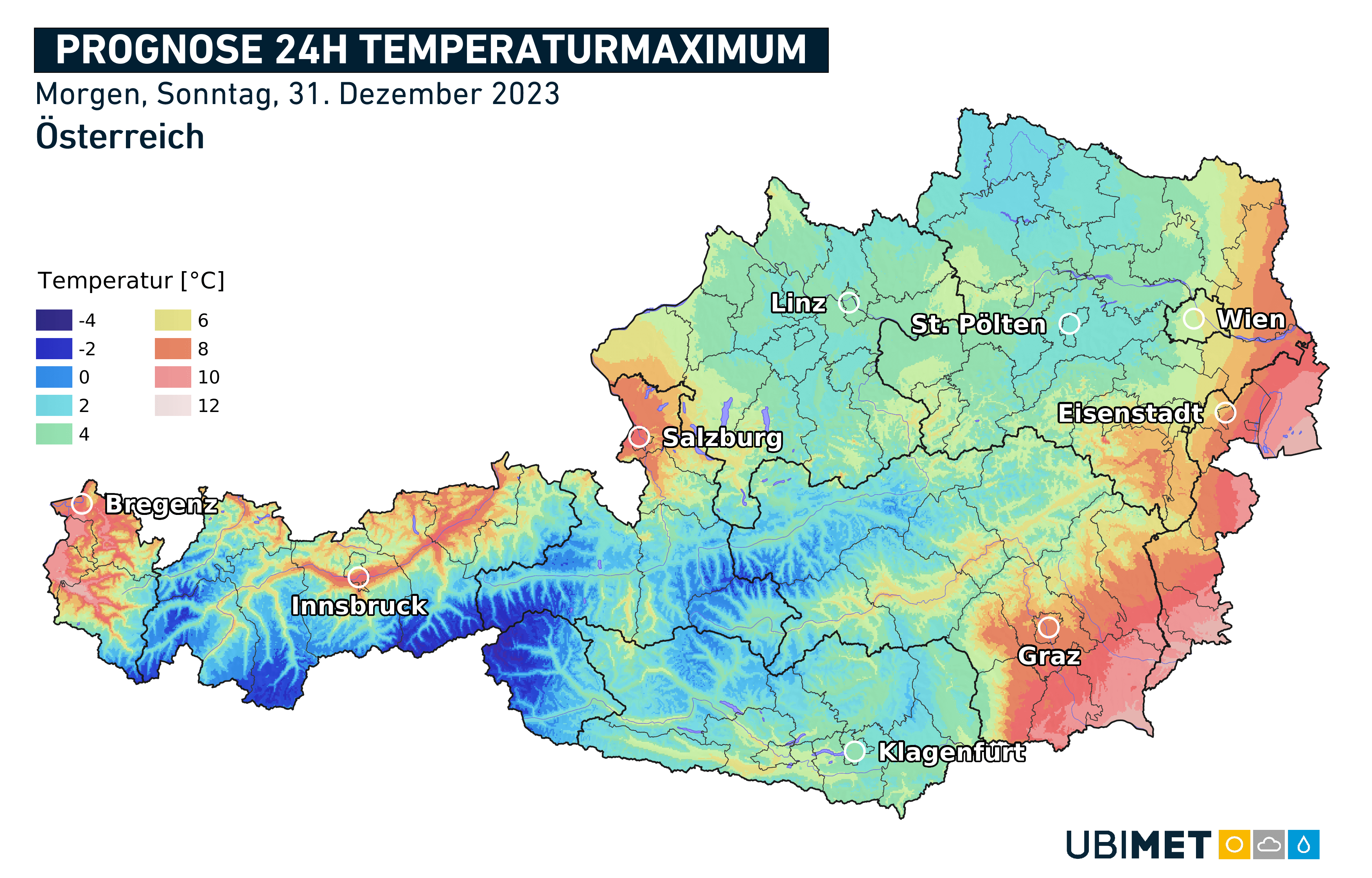

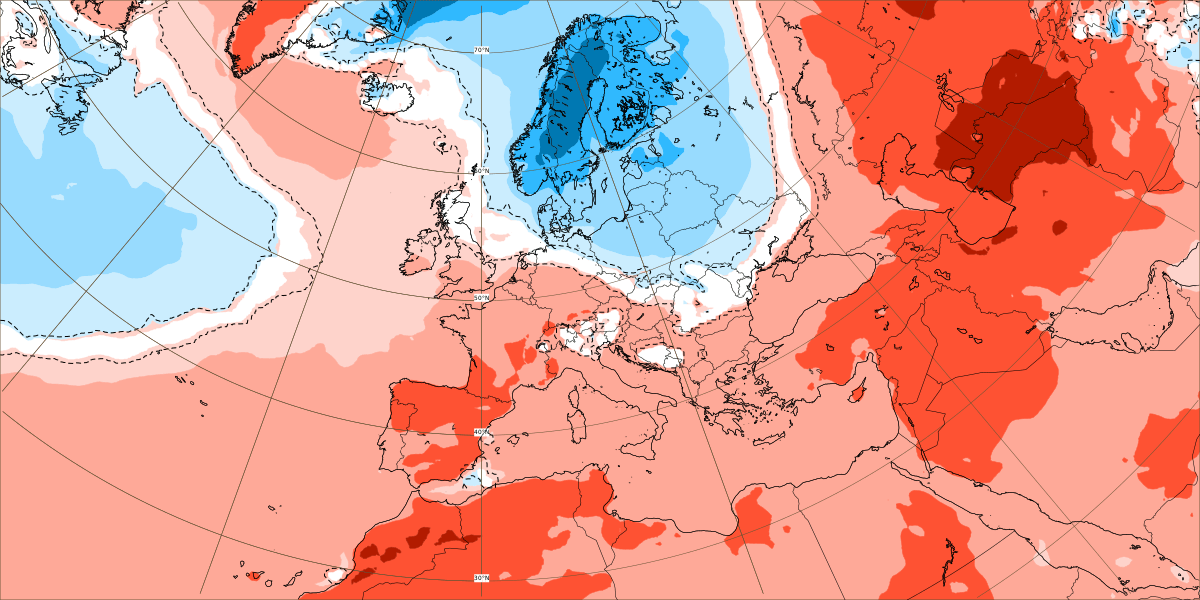

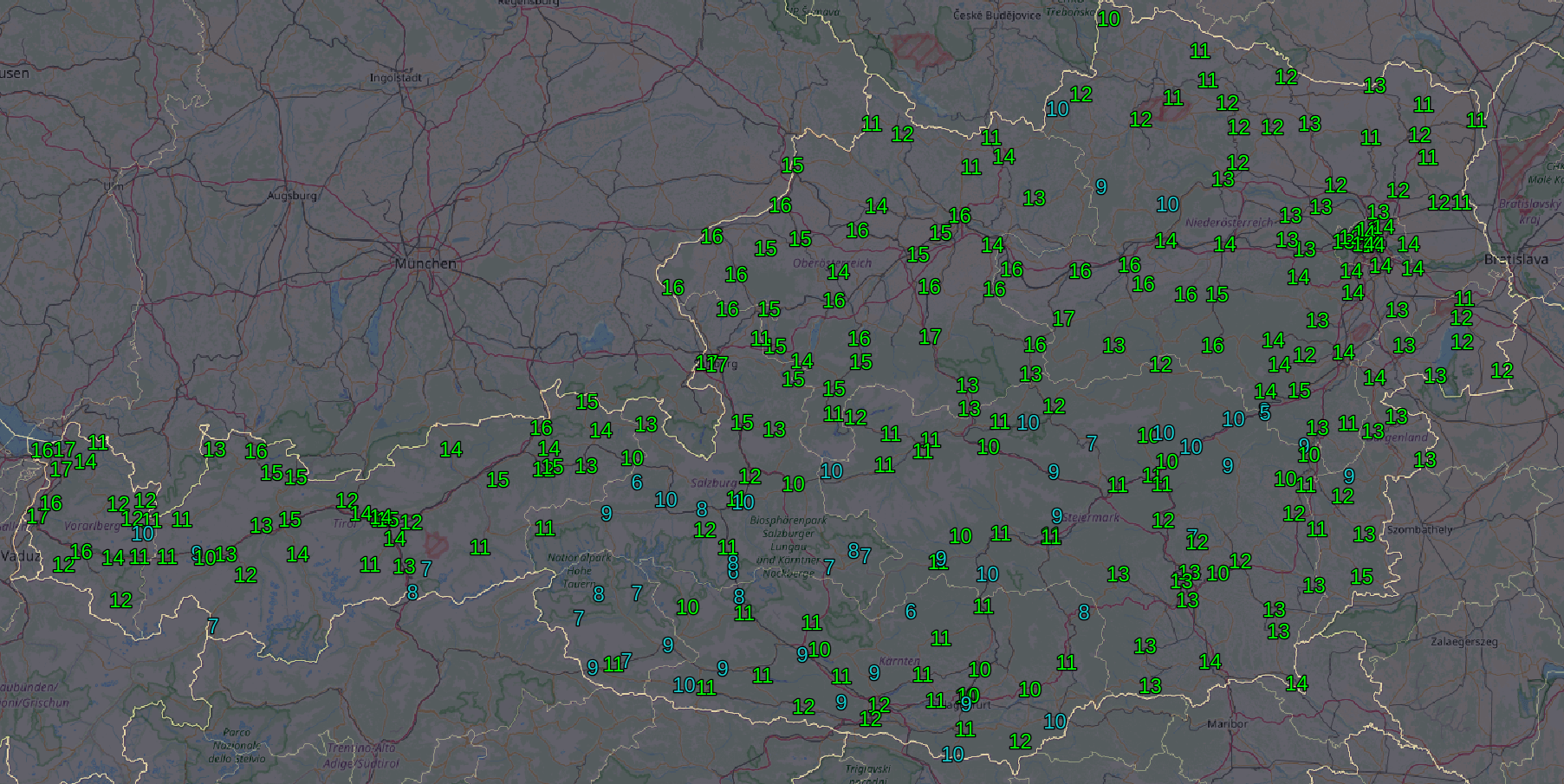

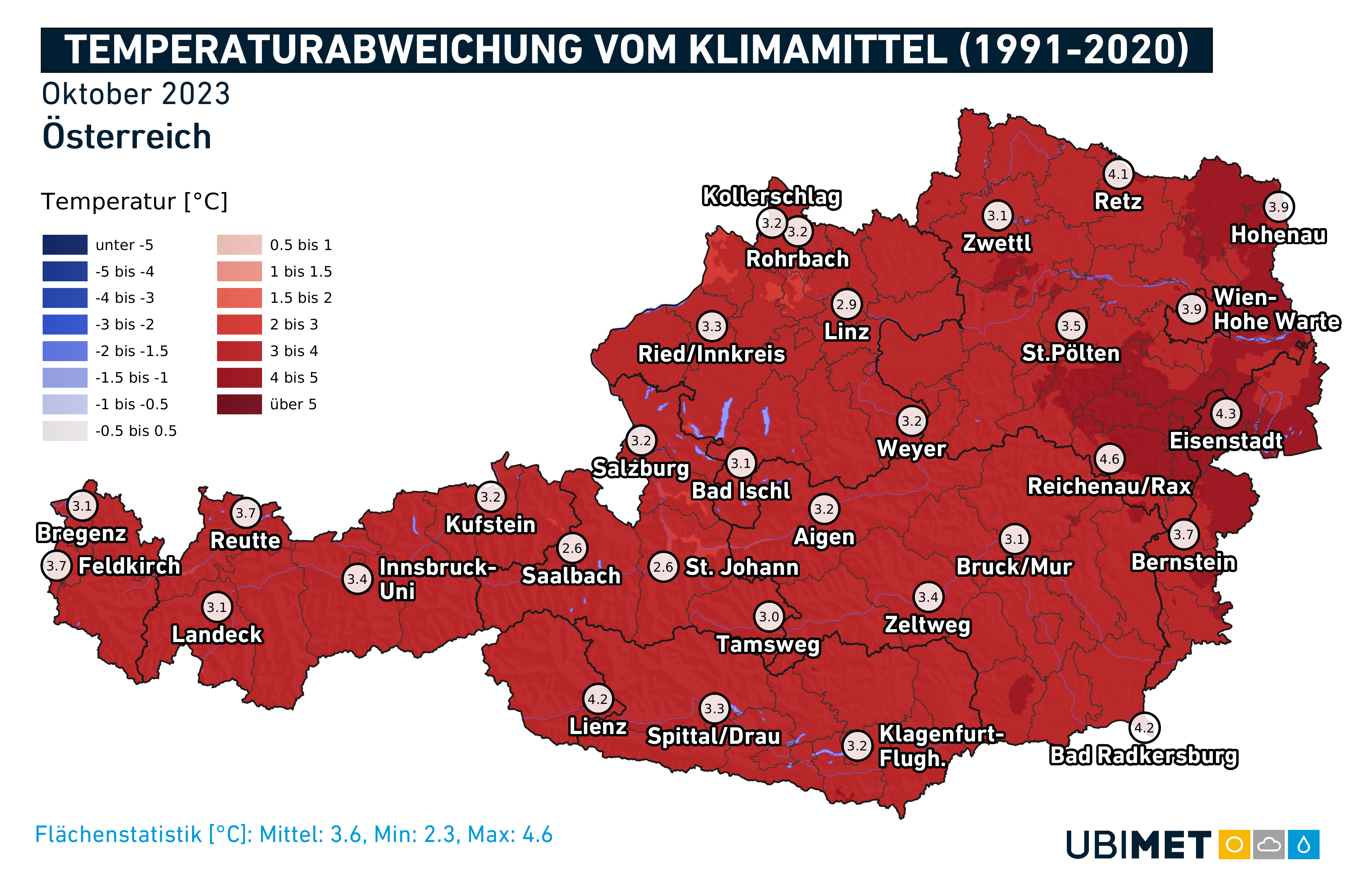

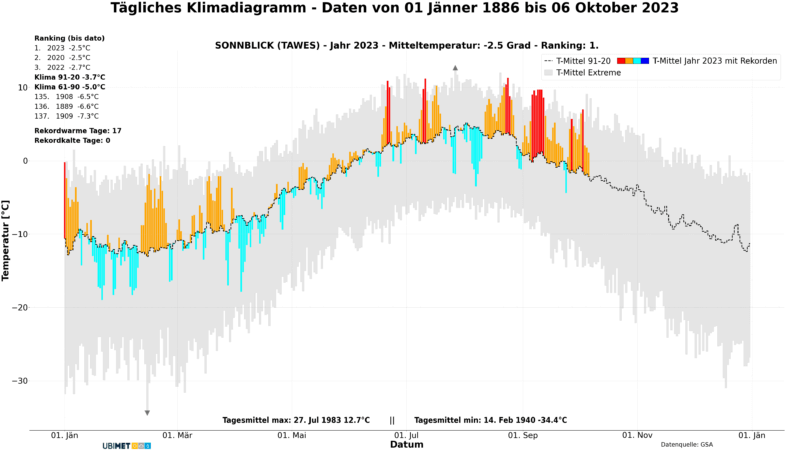

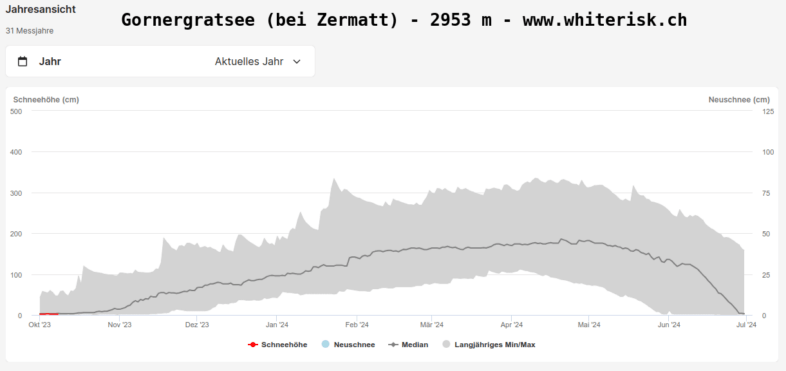

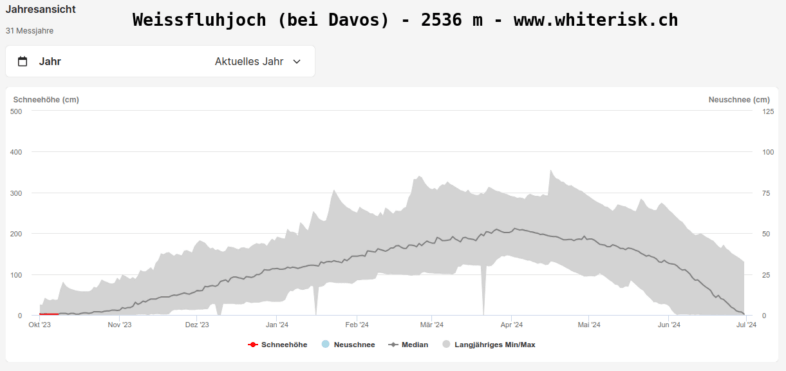

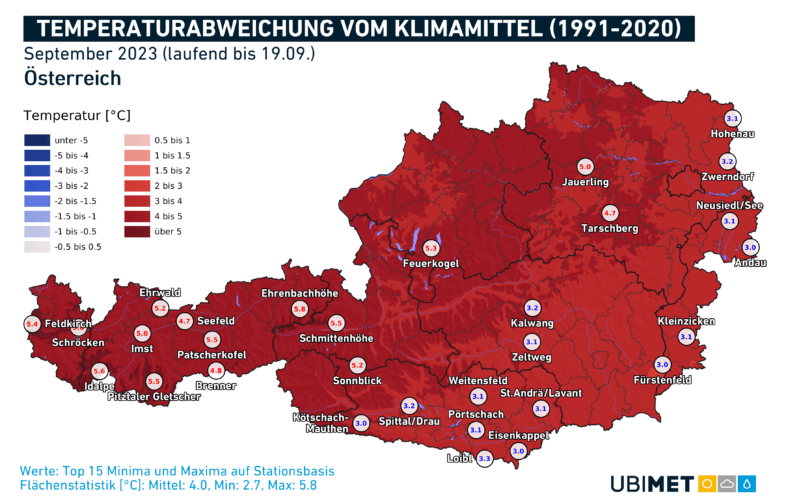

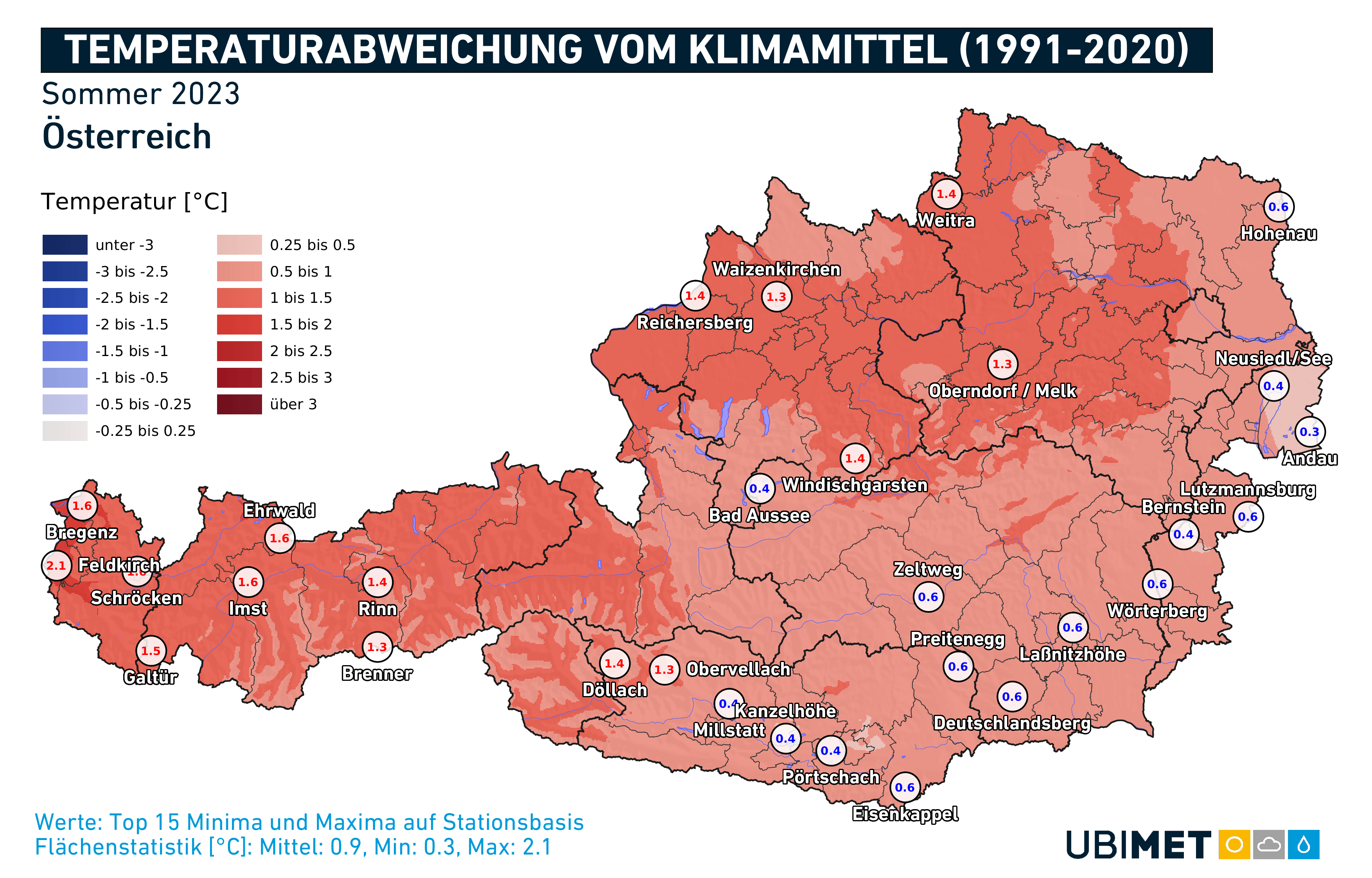

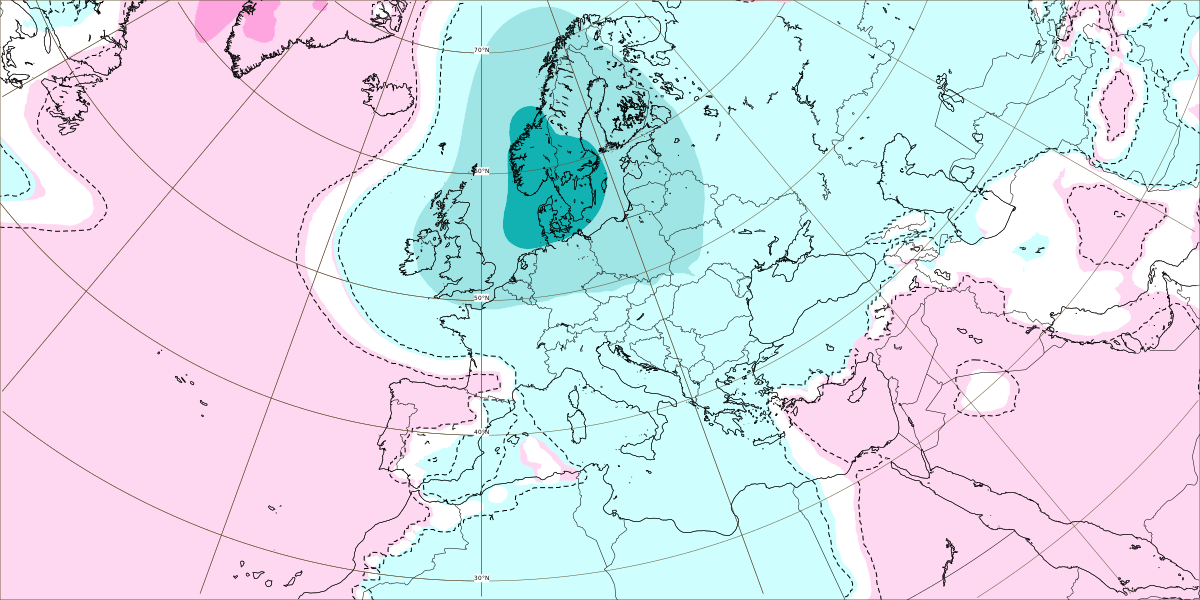

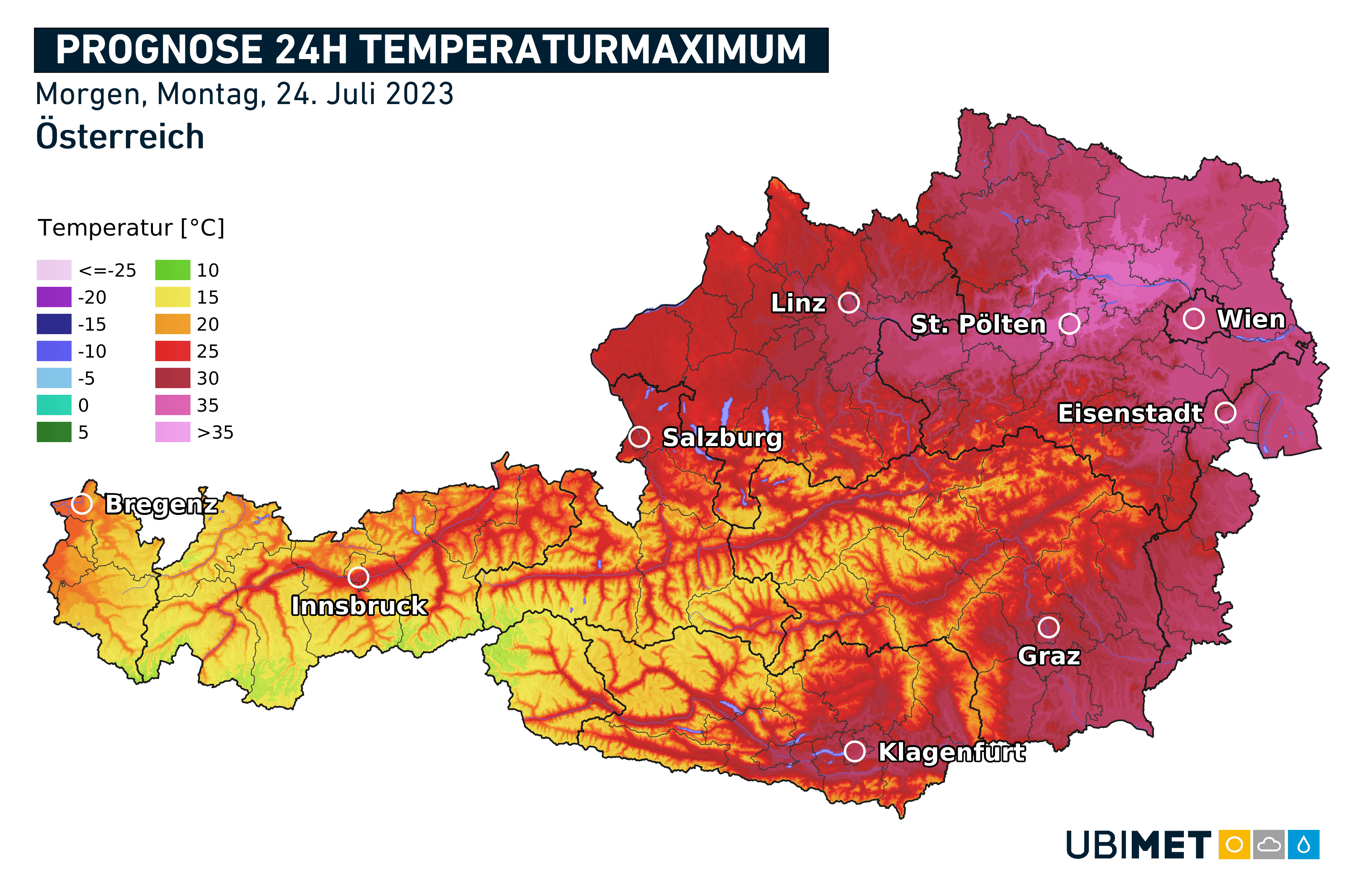

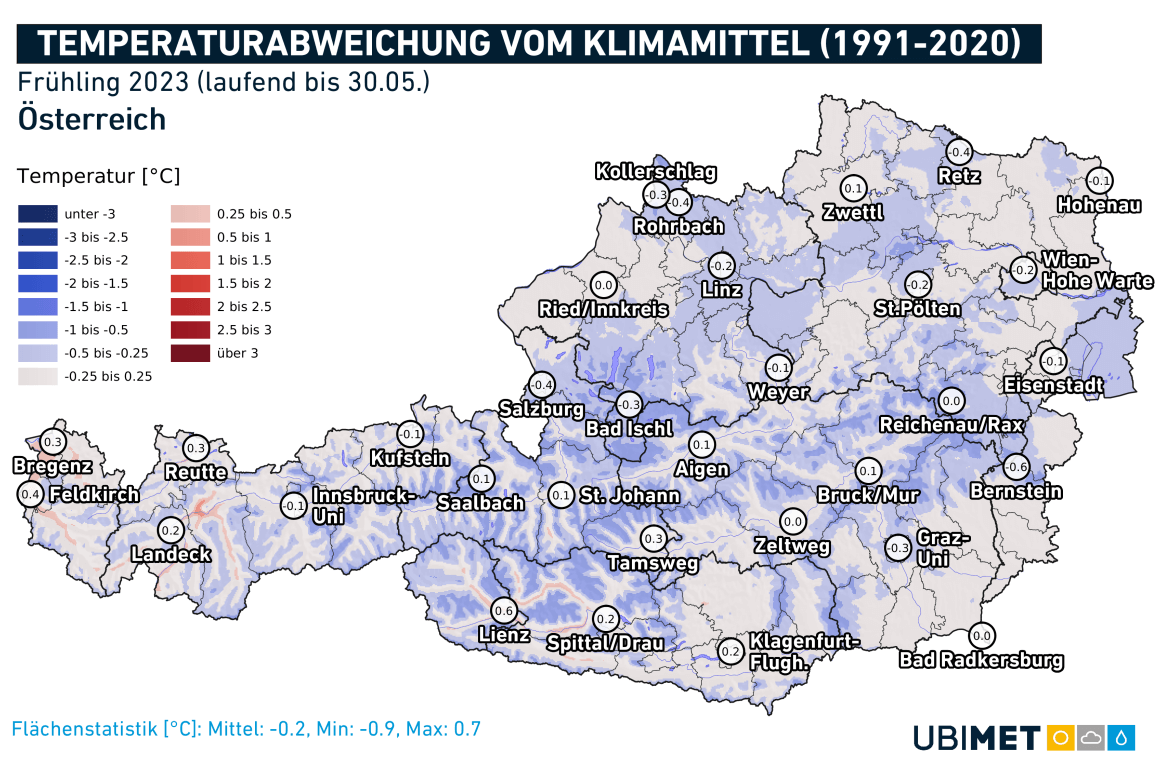

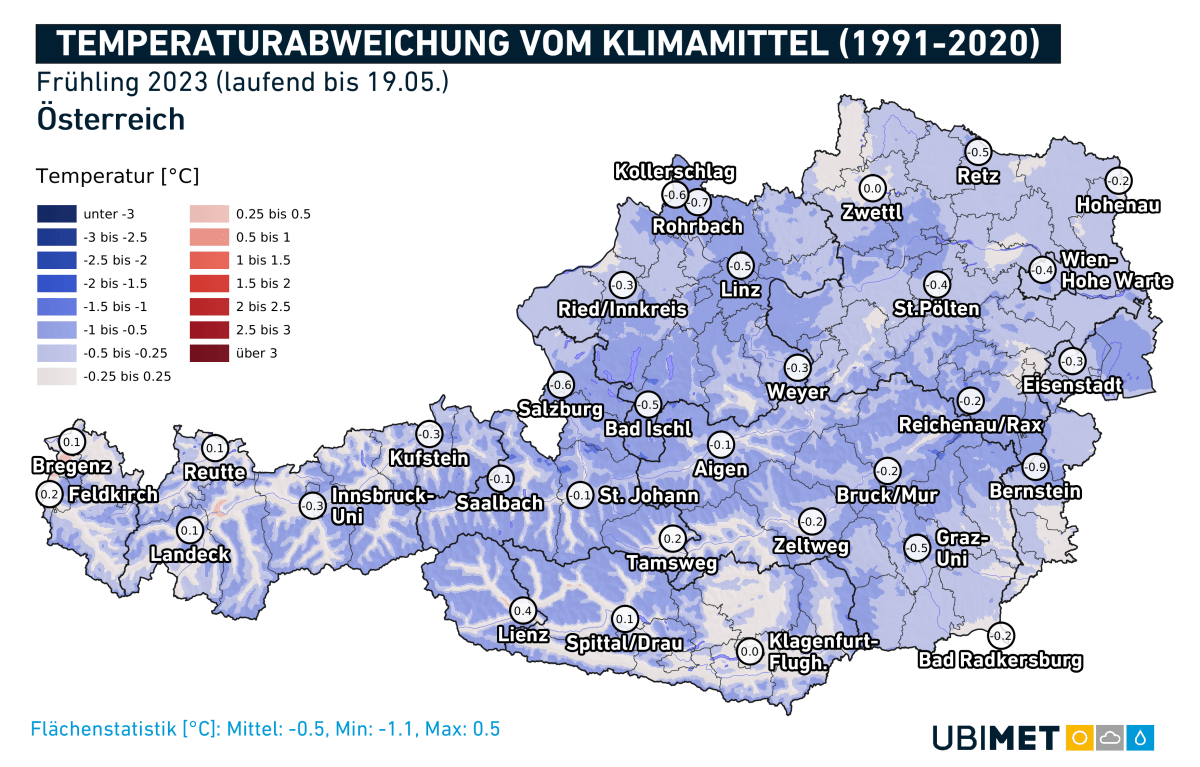

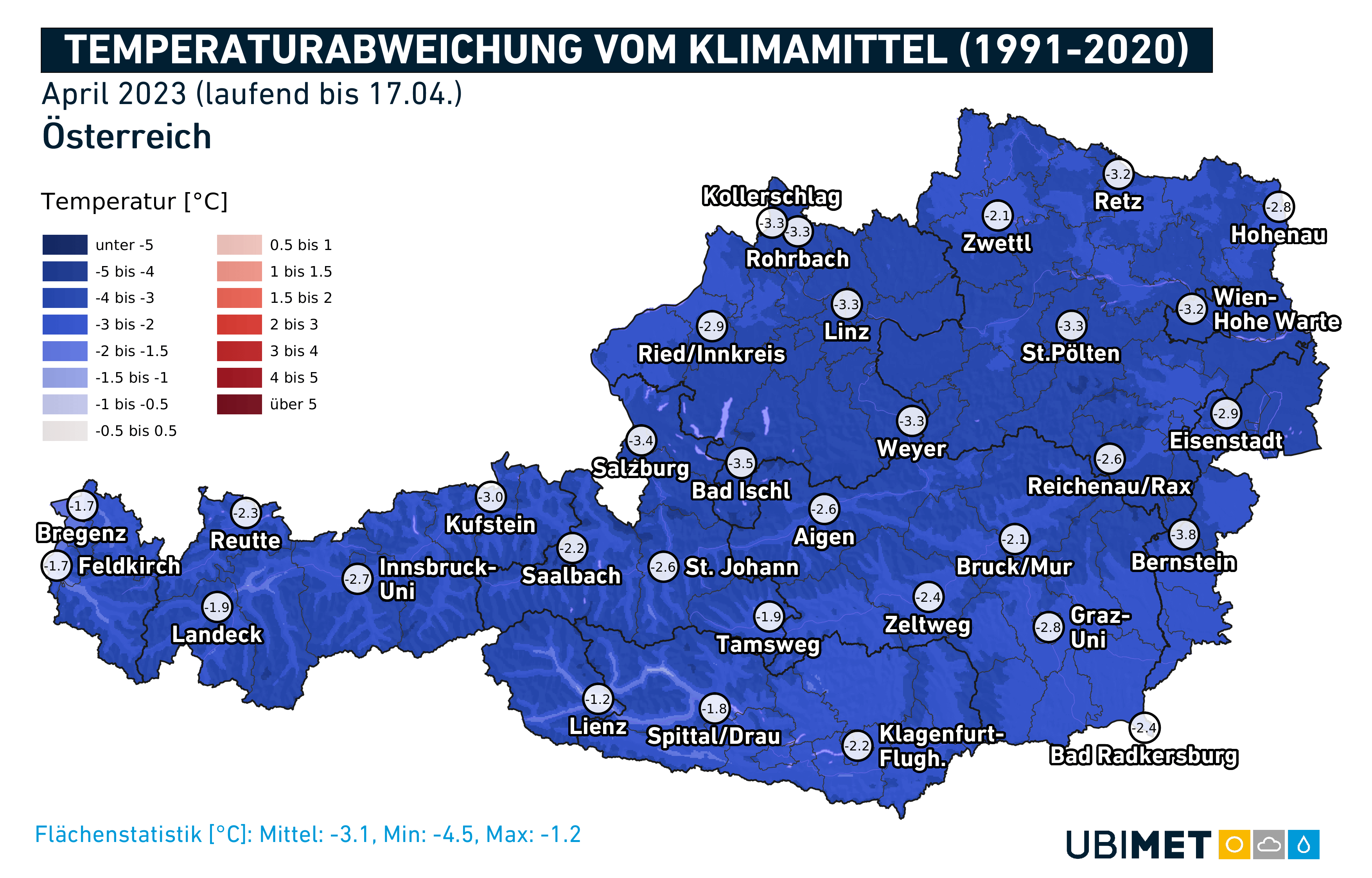

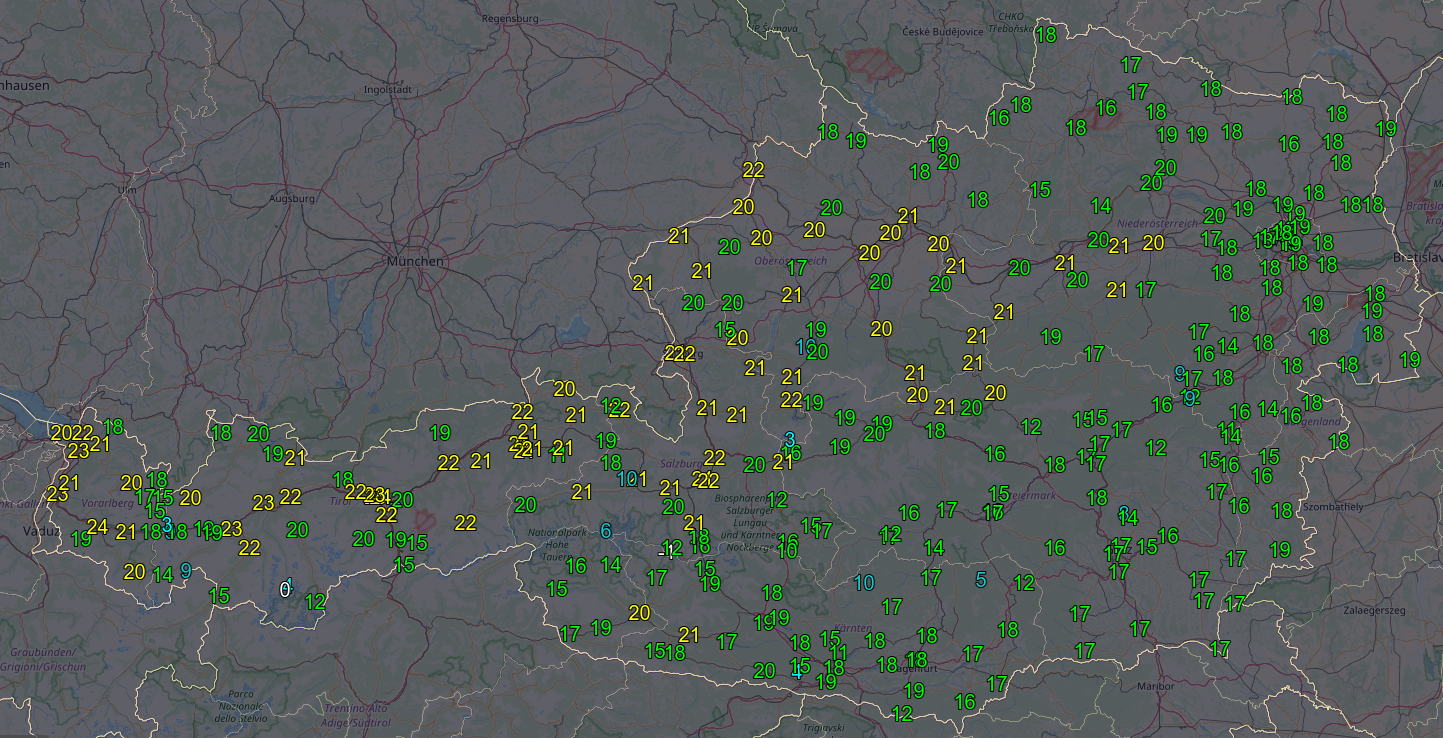

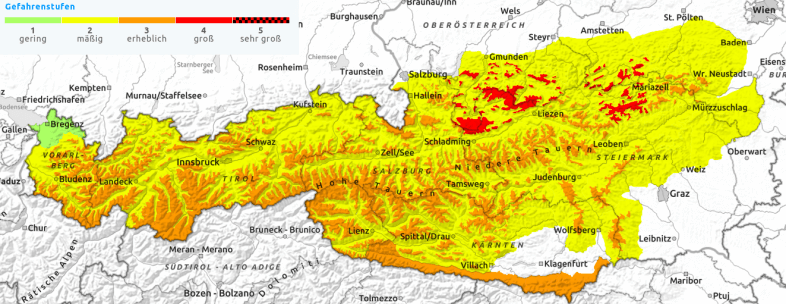

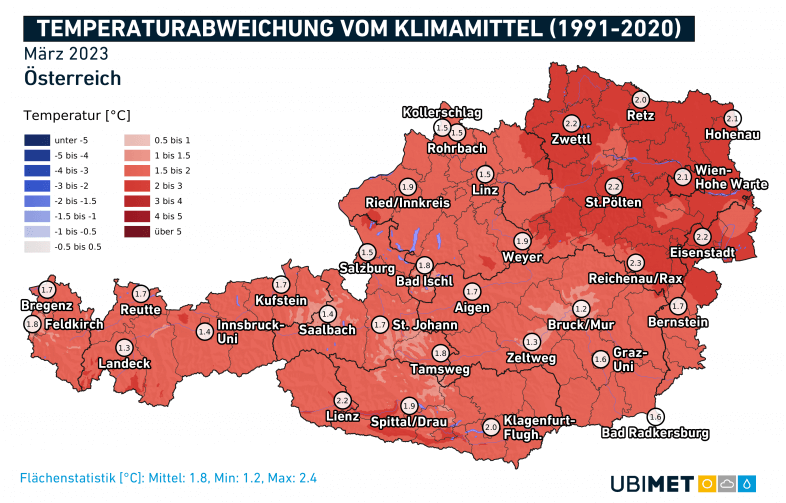

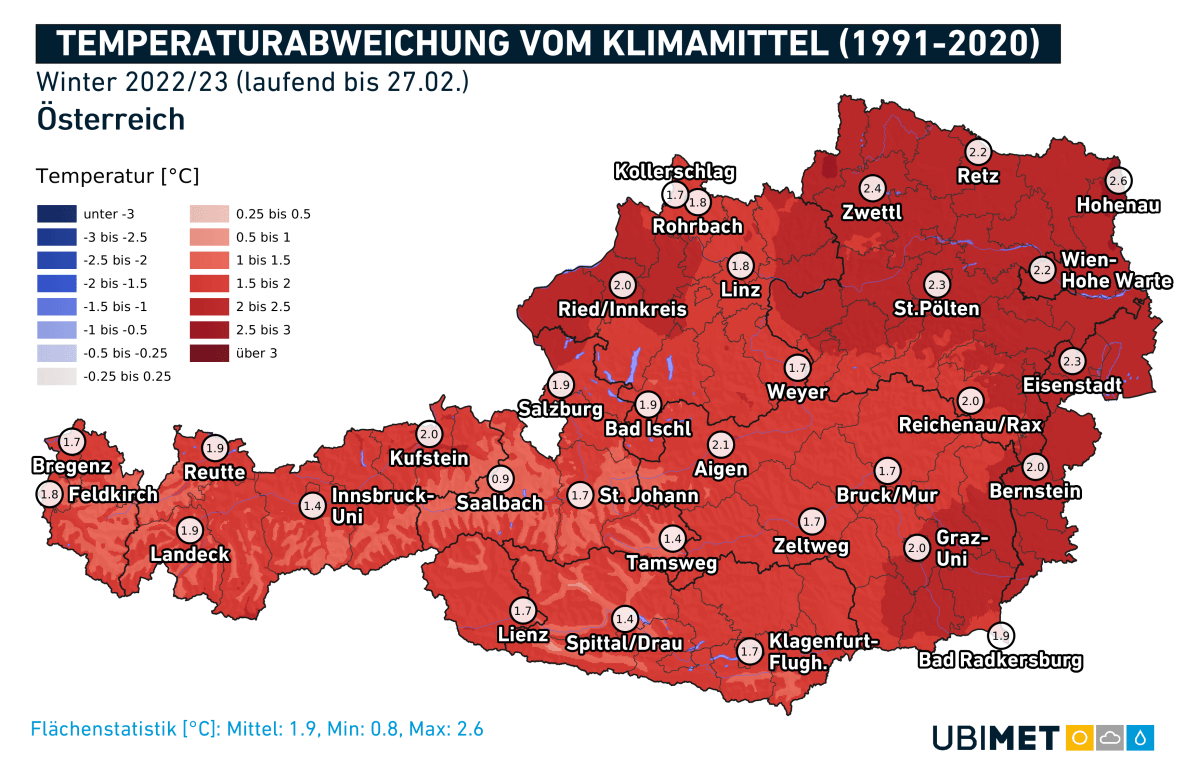

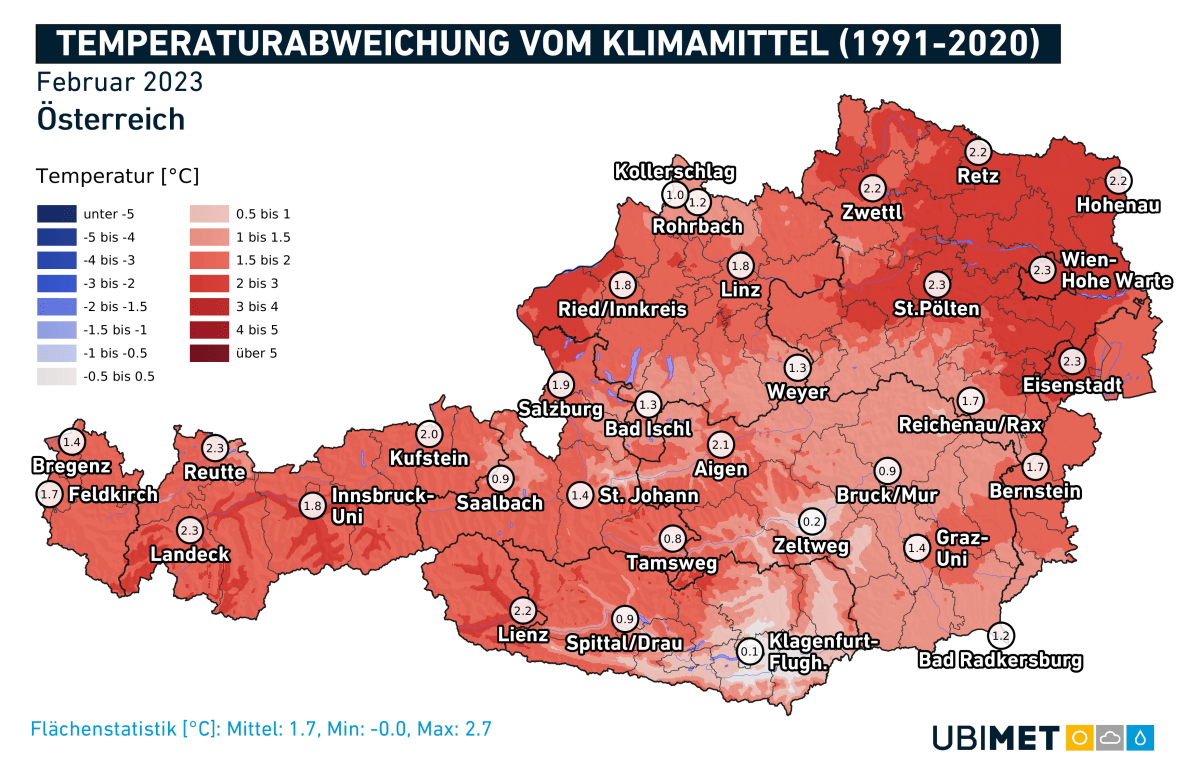

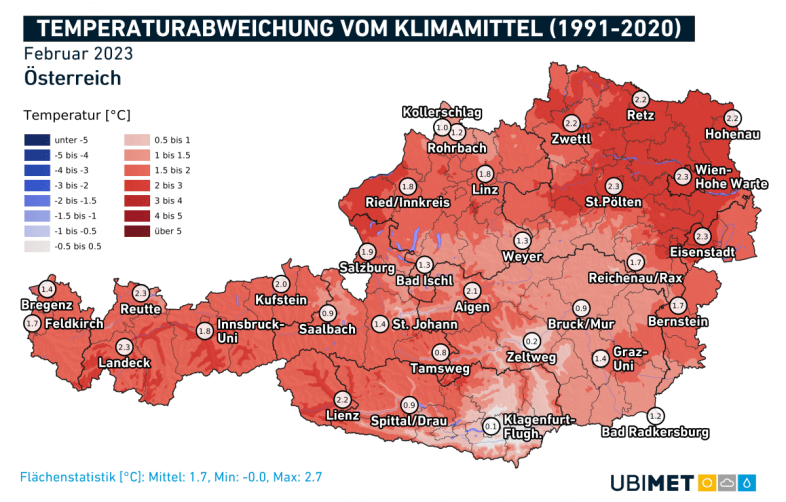

Österreichweit betrachtet schließt der April rund 1,5 Grad zu warm ab, vergleicht man ihn mit dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Die größten positiven Abweichungen von bis zu +2,5 Grad wurden im Rax-Schneeberg-Gebiet und im südlichen Wiener Becken gemessen. Nur knapp überdurchschnittlich mit Abweichungen zwischen +0,5 und +1 Grad war der April im äußersten Westen sowie im Drautal.

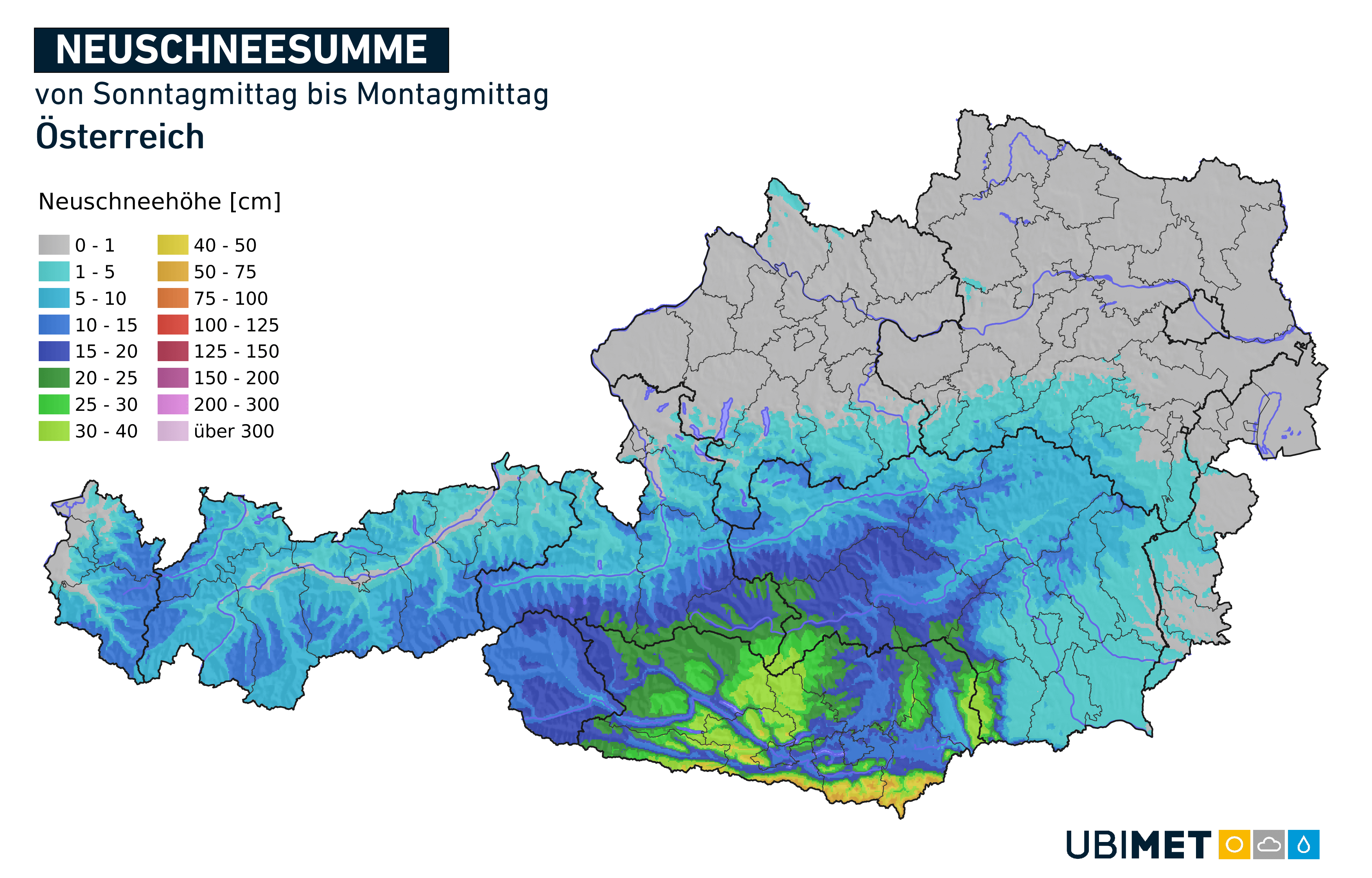

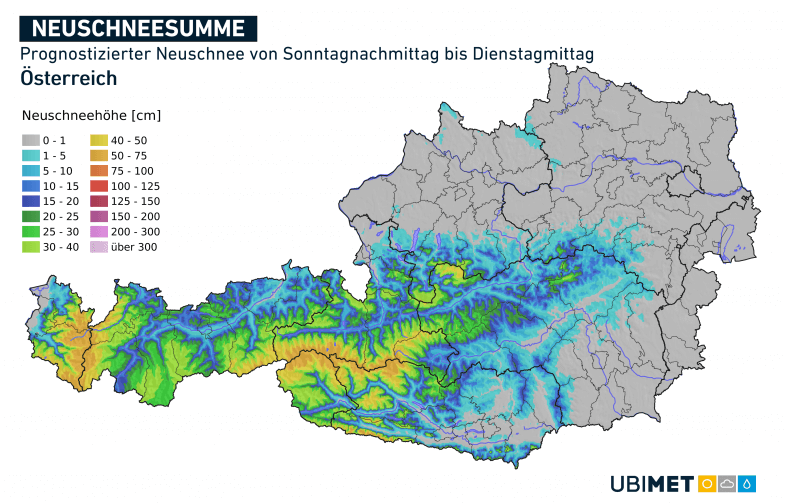

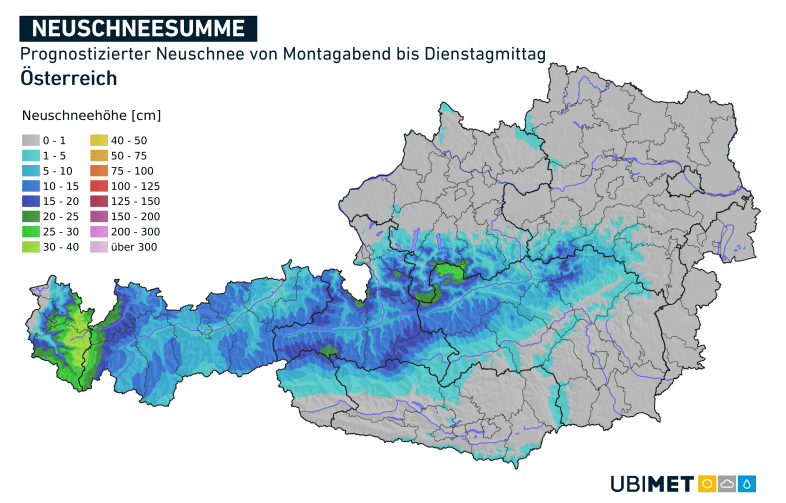

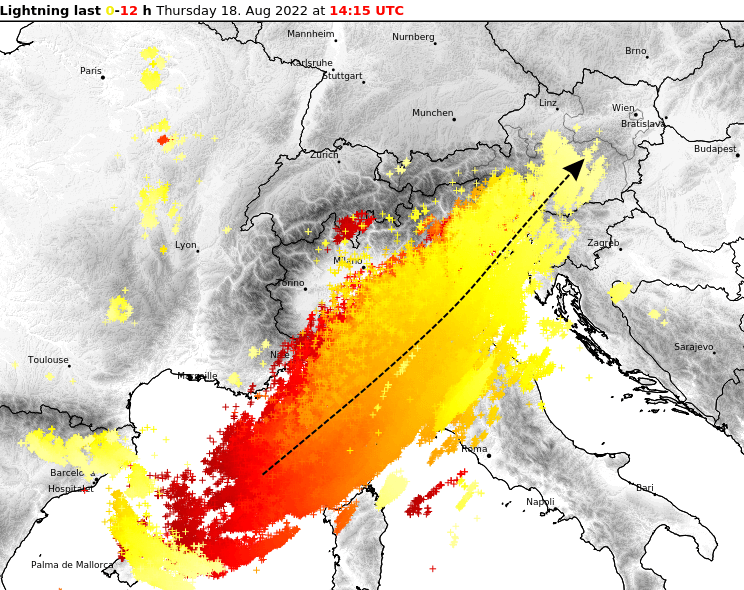

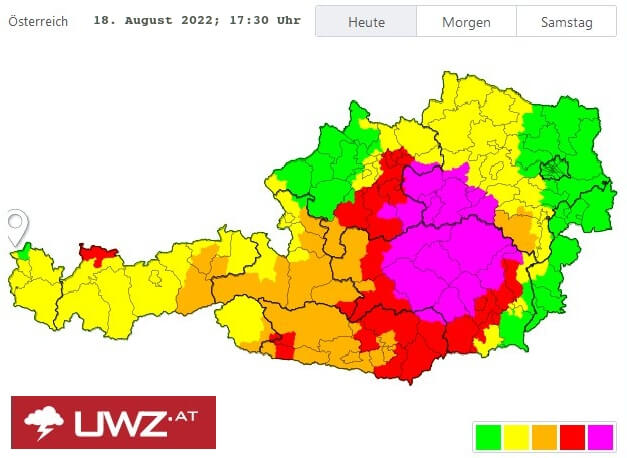

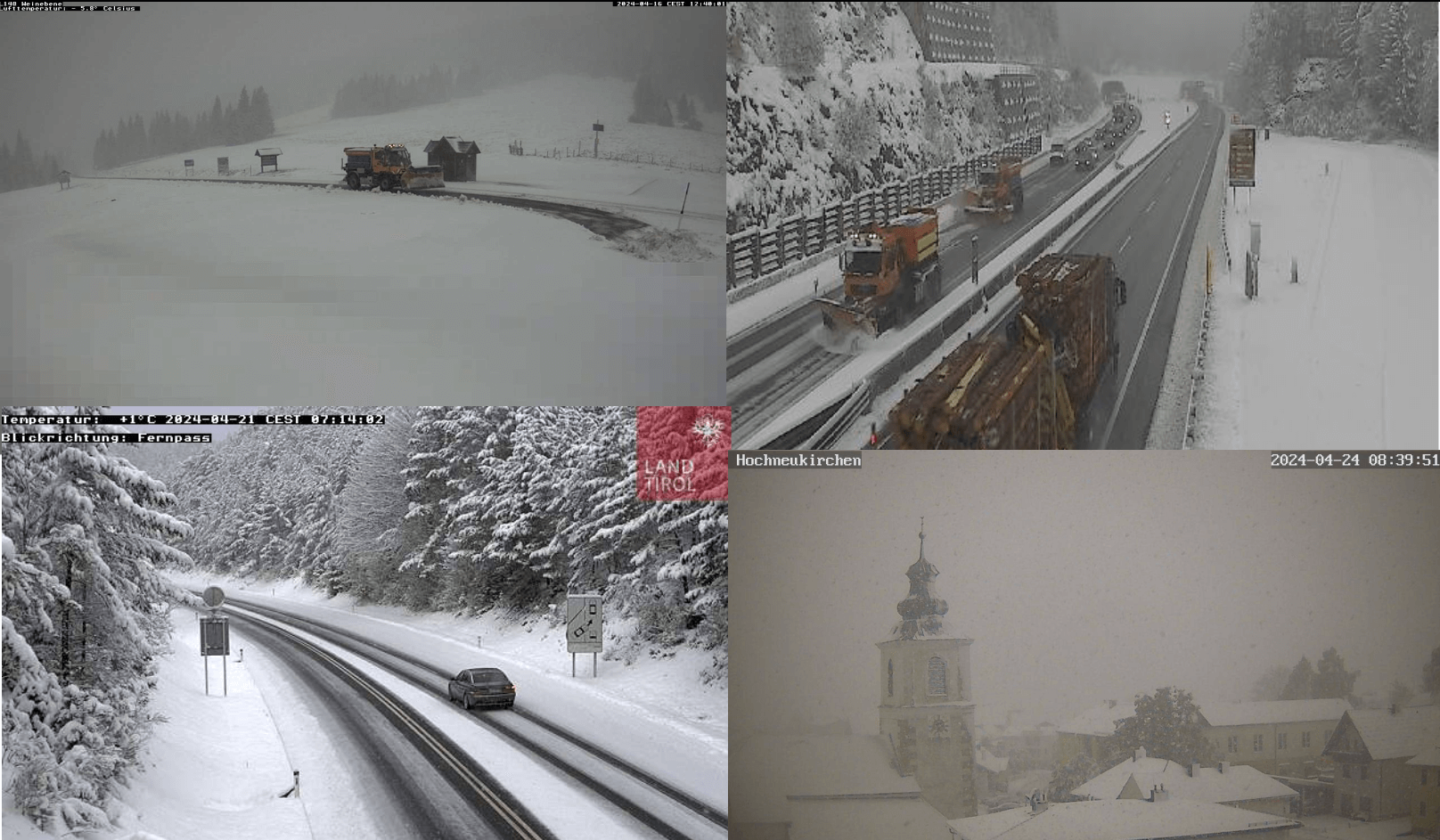

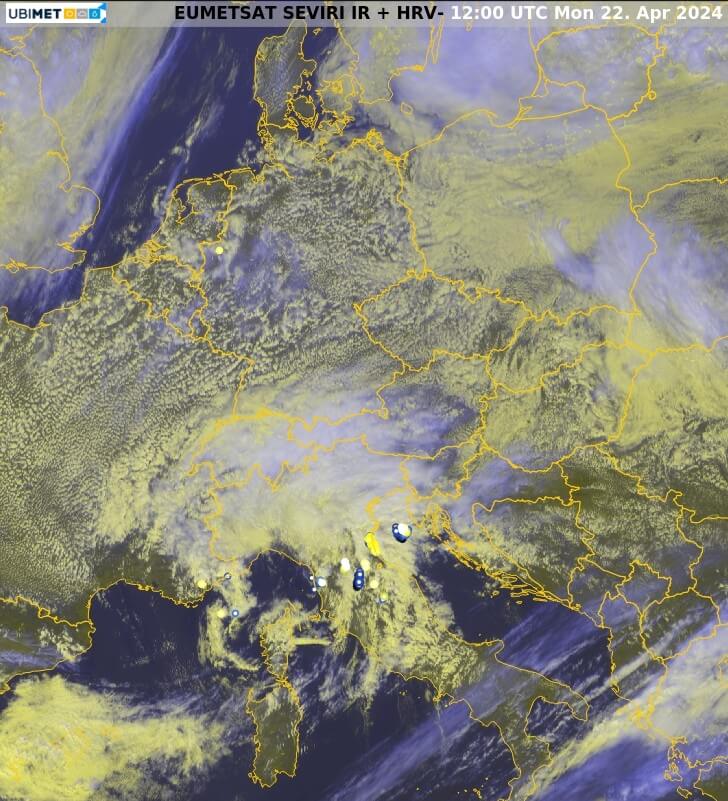

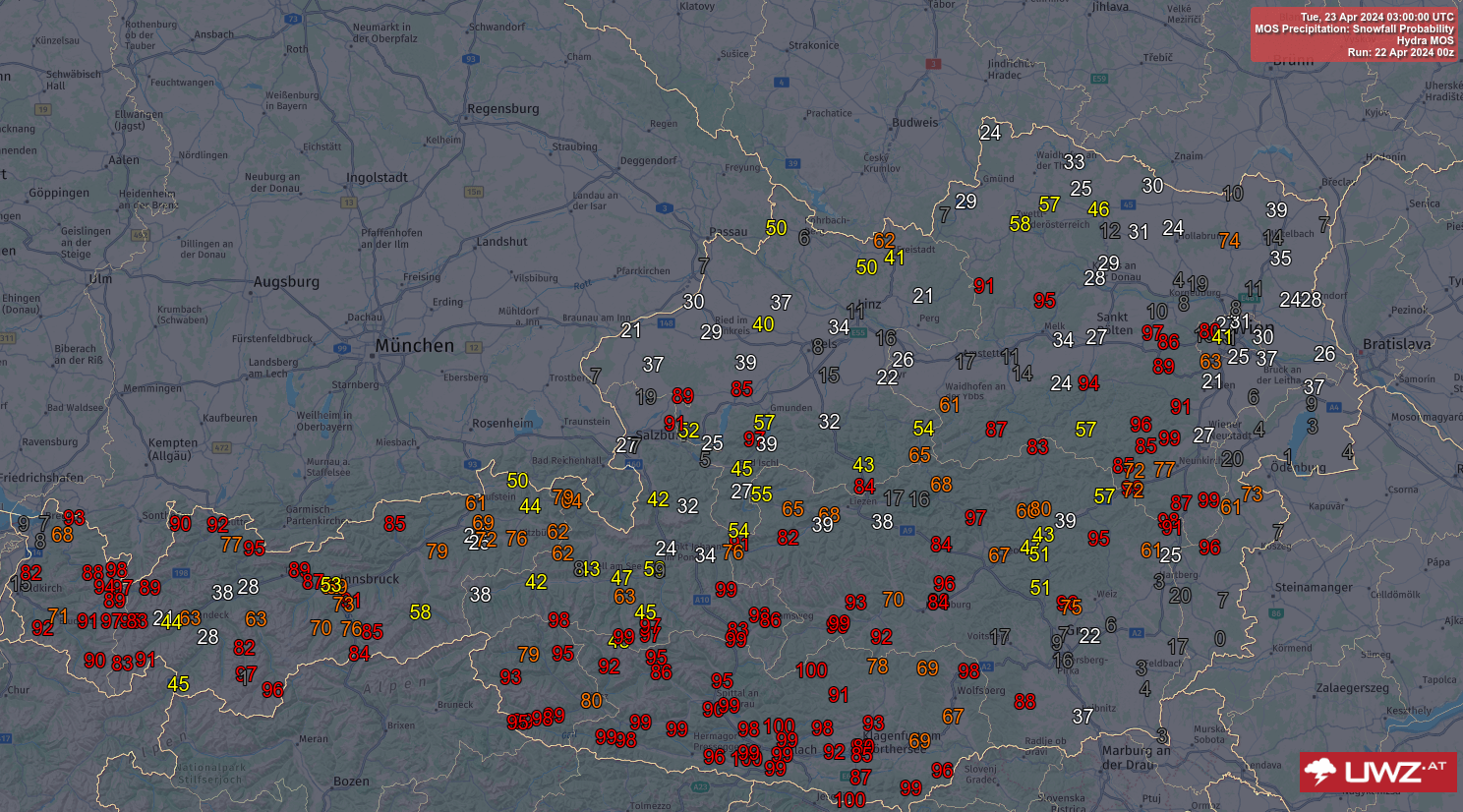

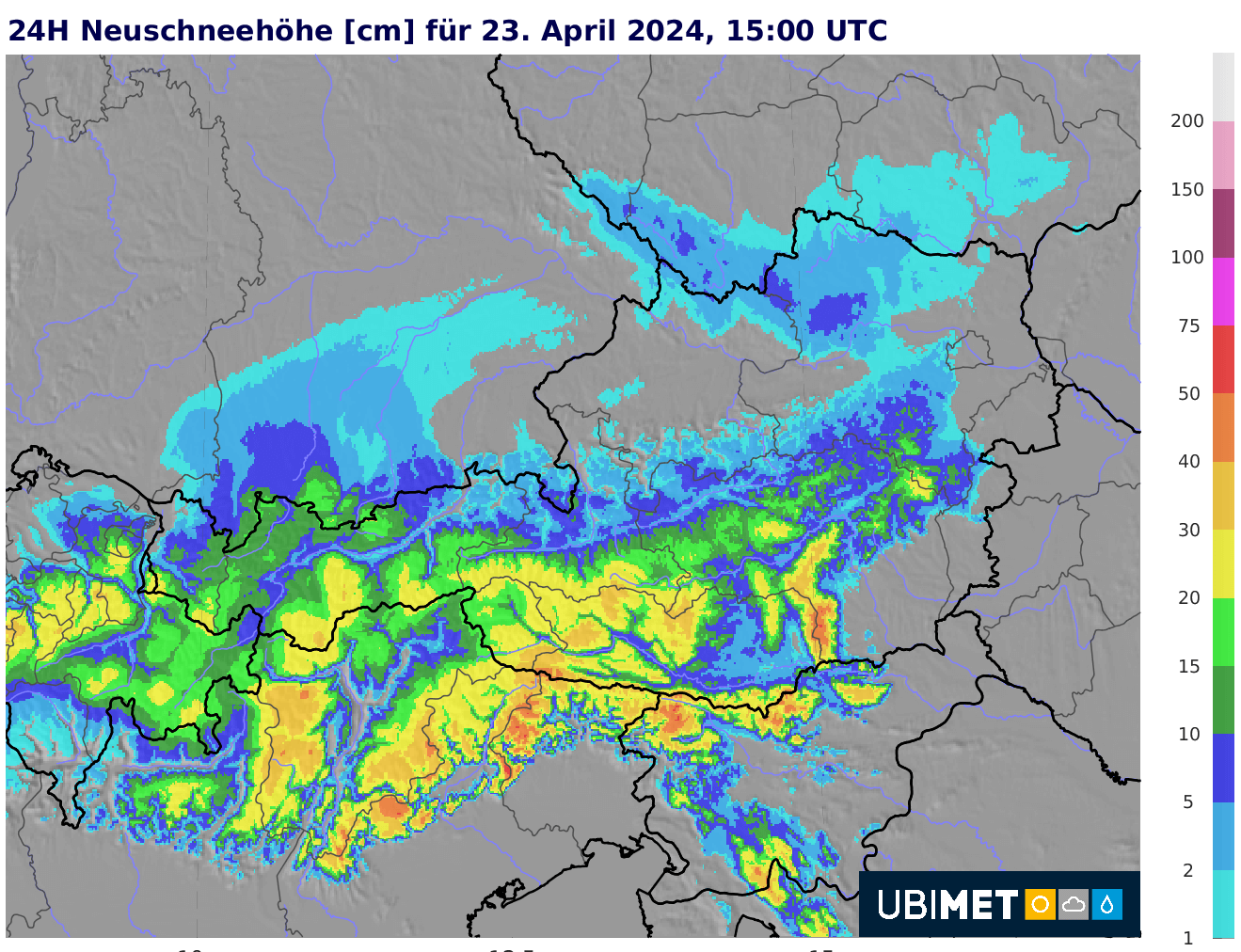

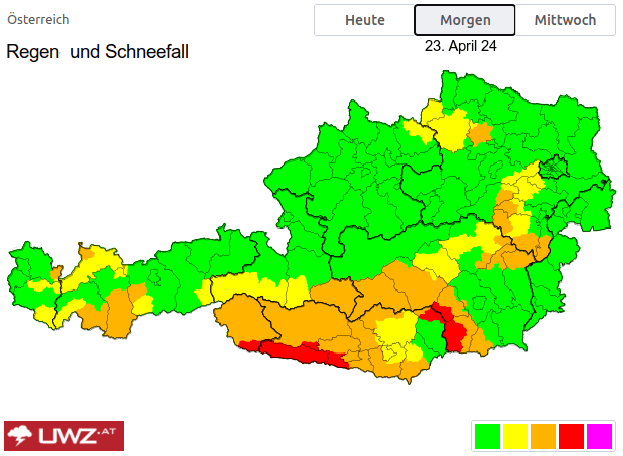

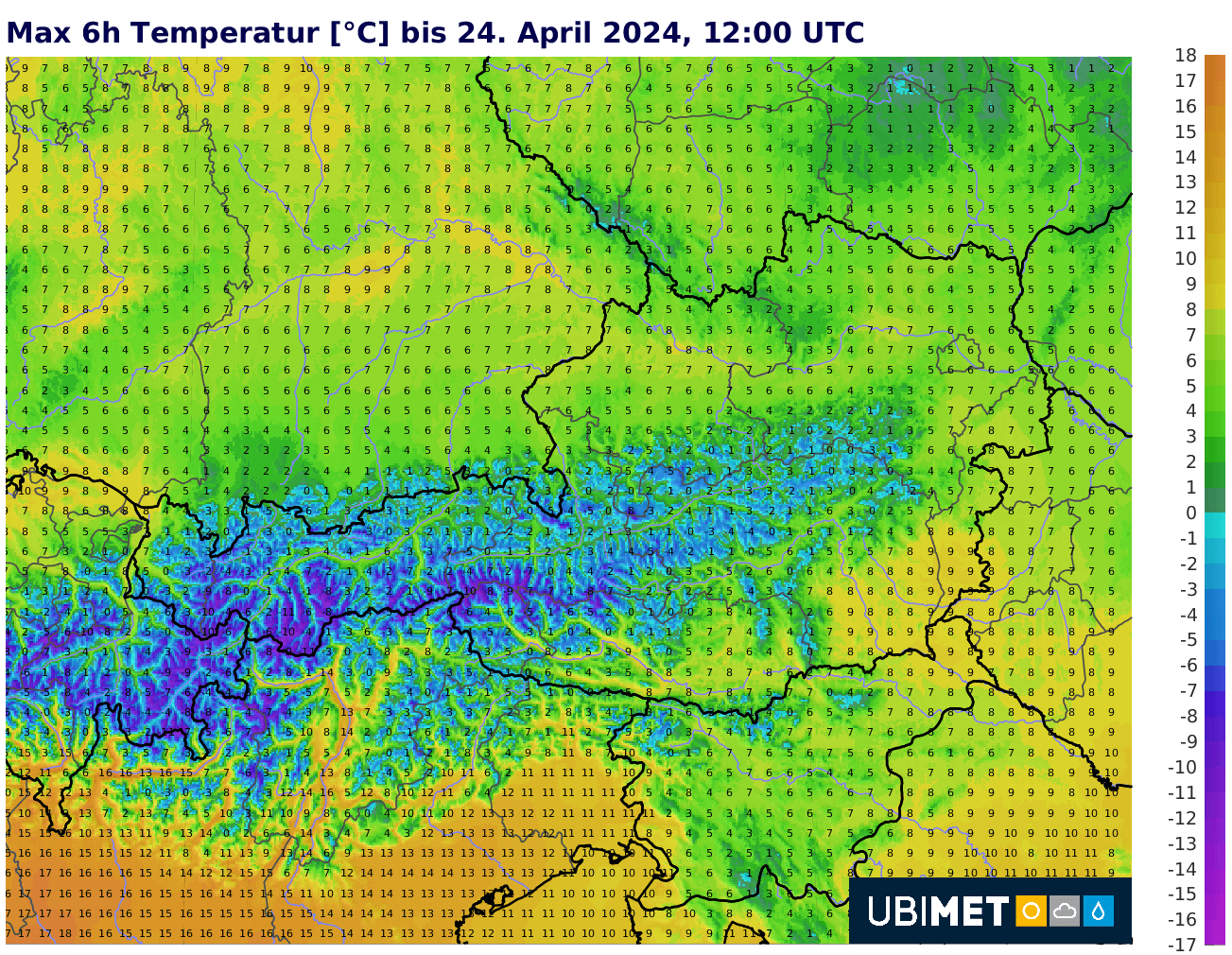

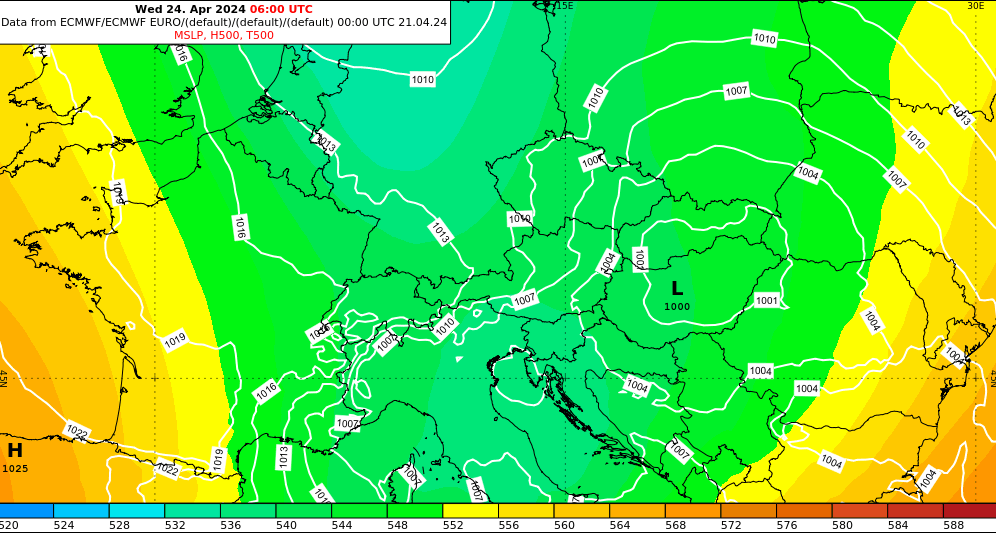

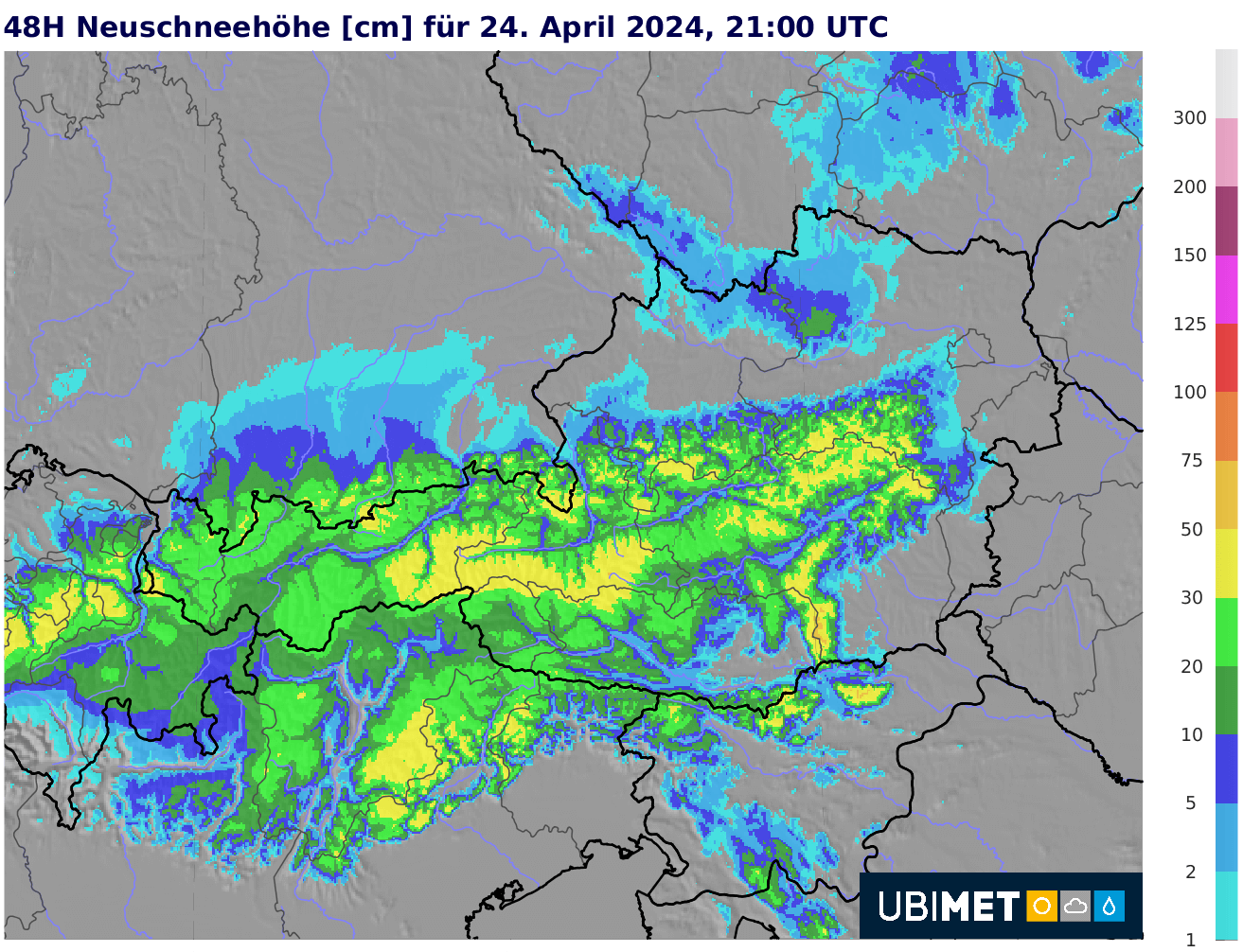

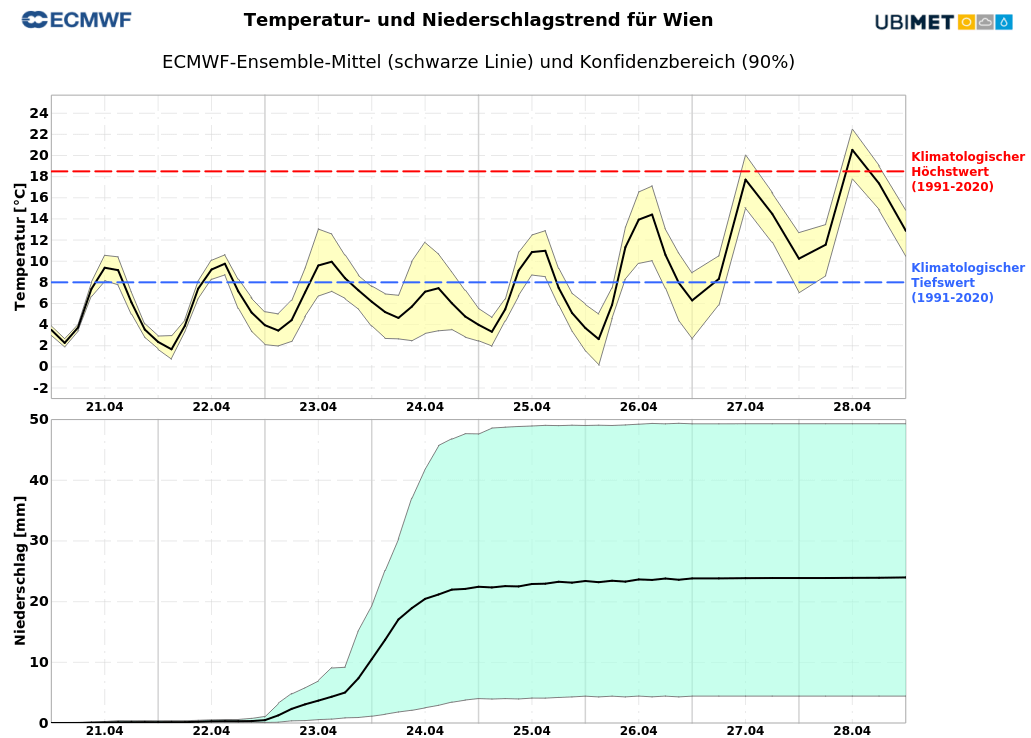

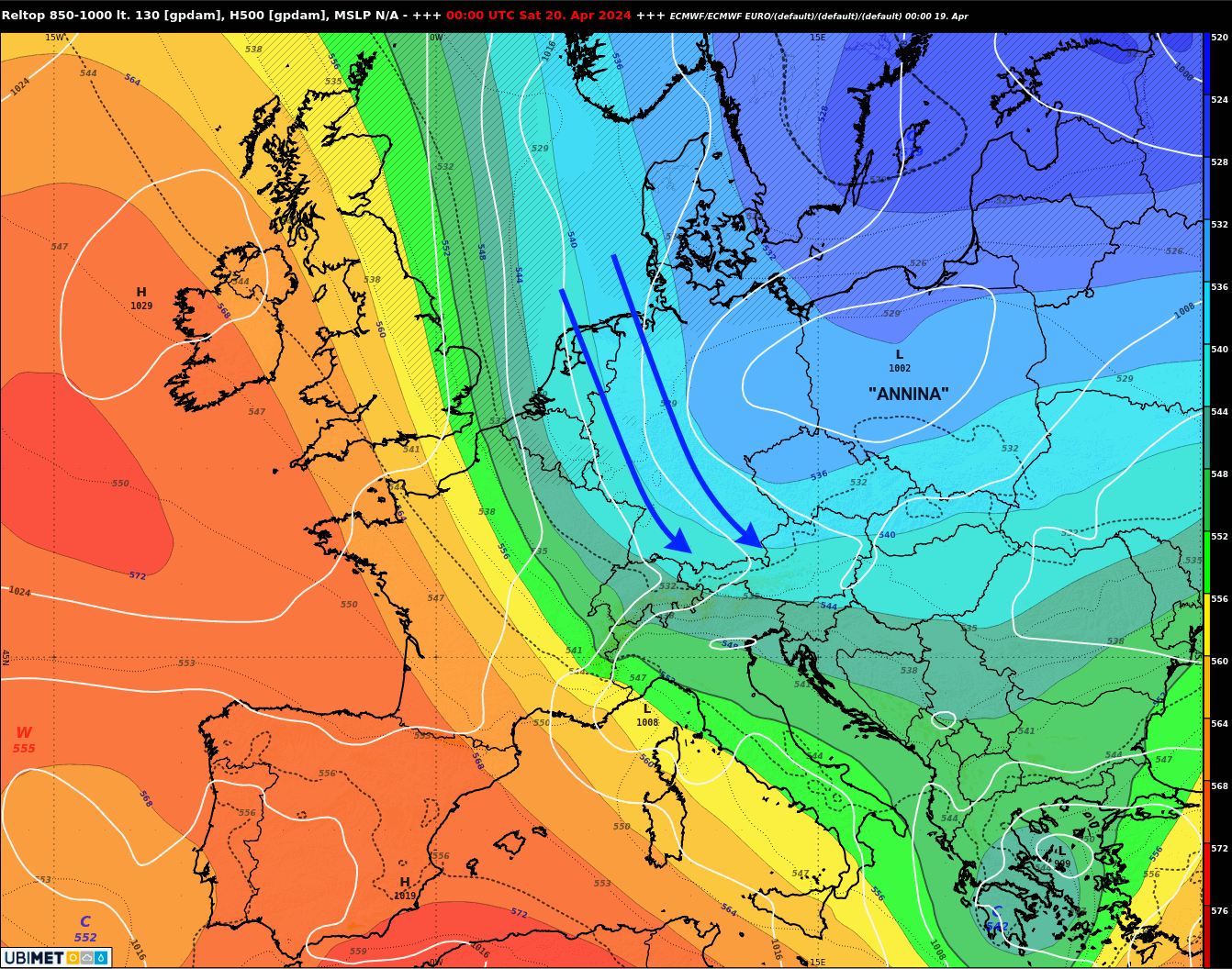

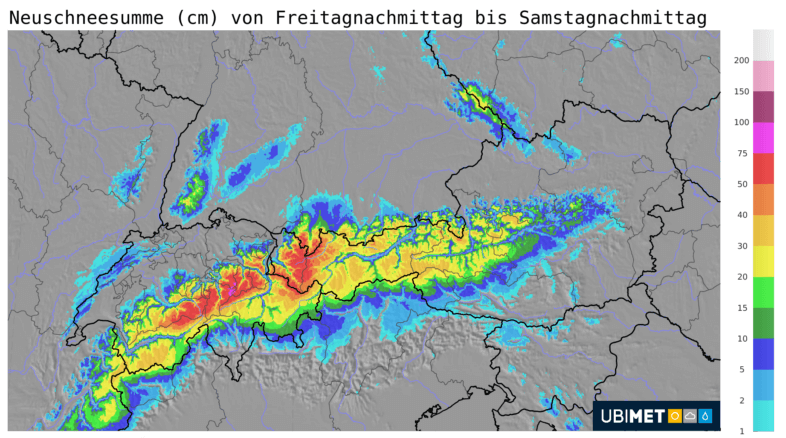

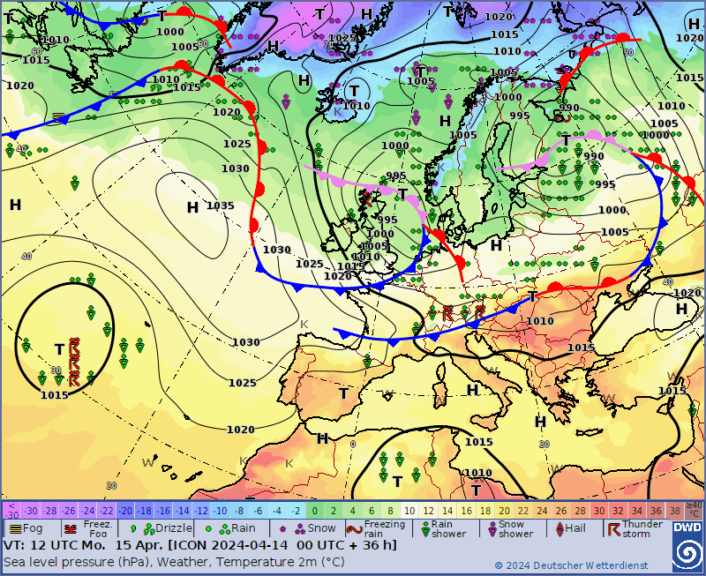

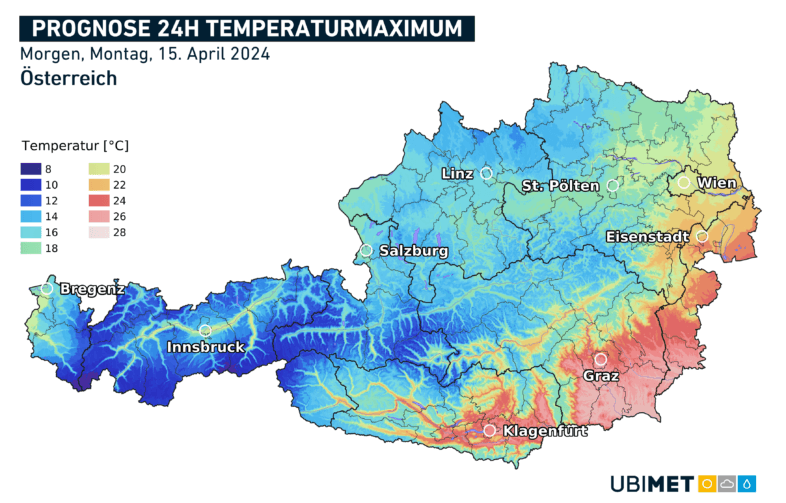

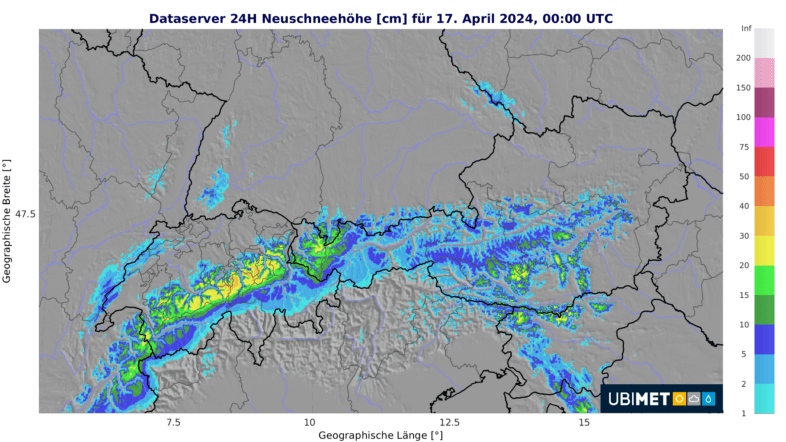

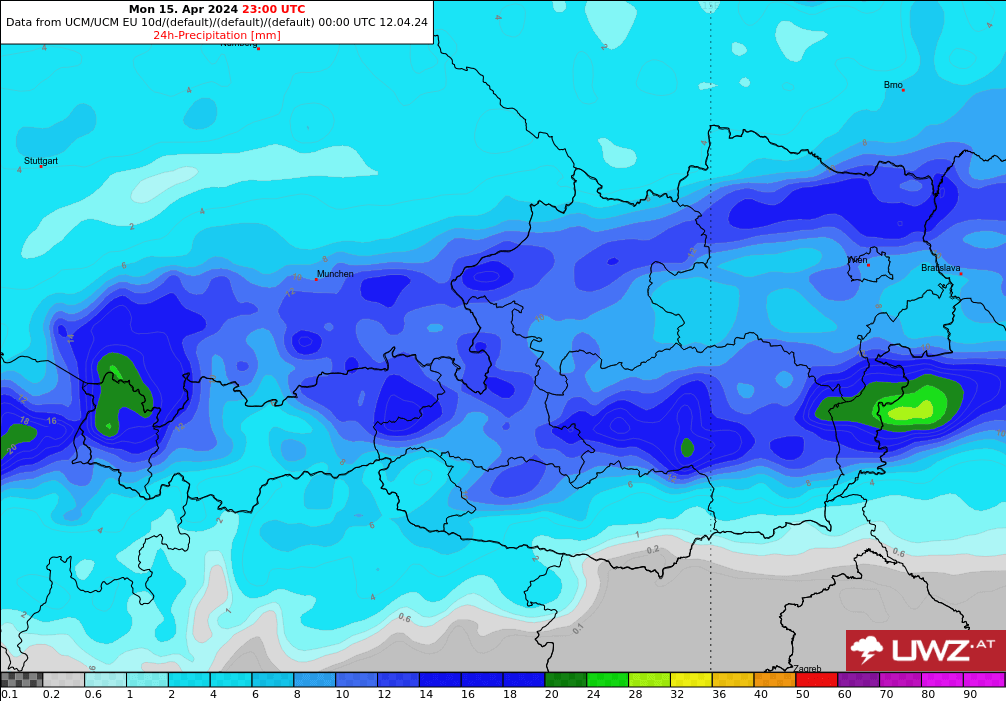

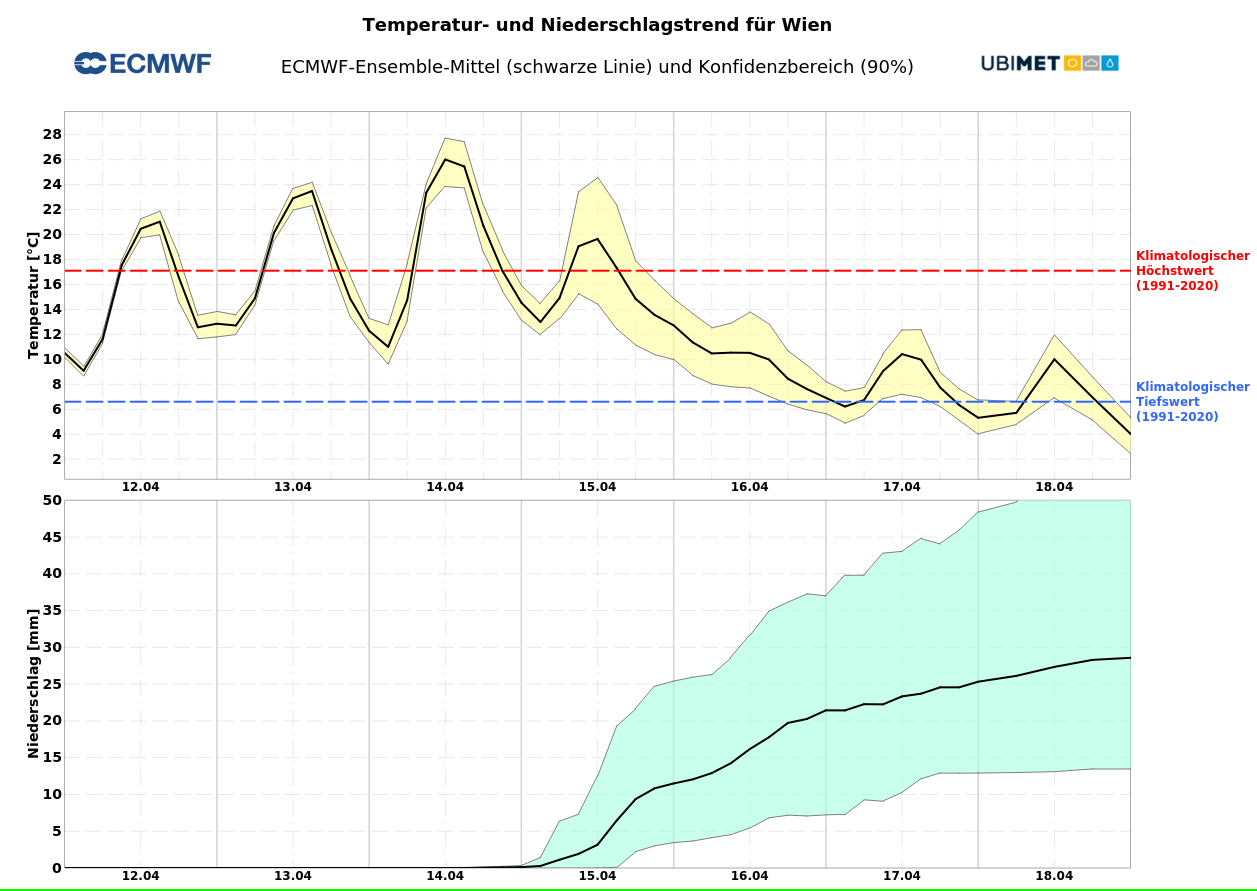

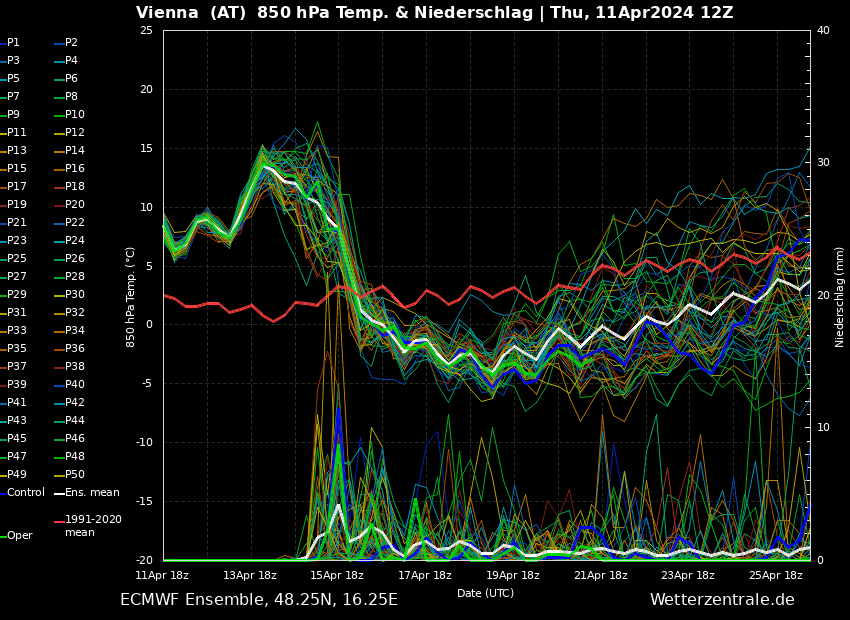

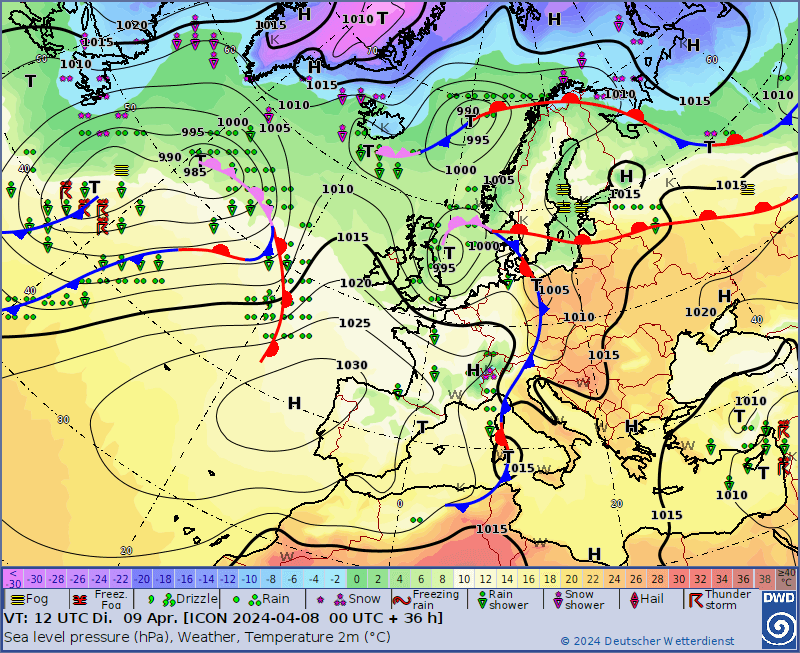

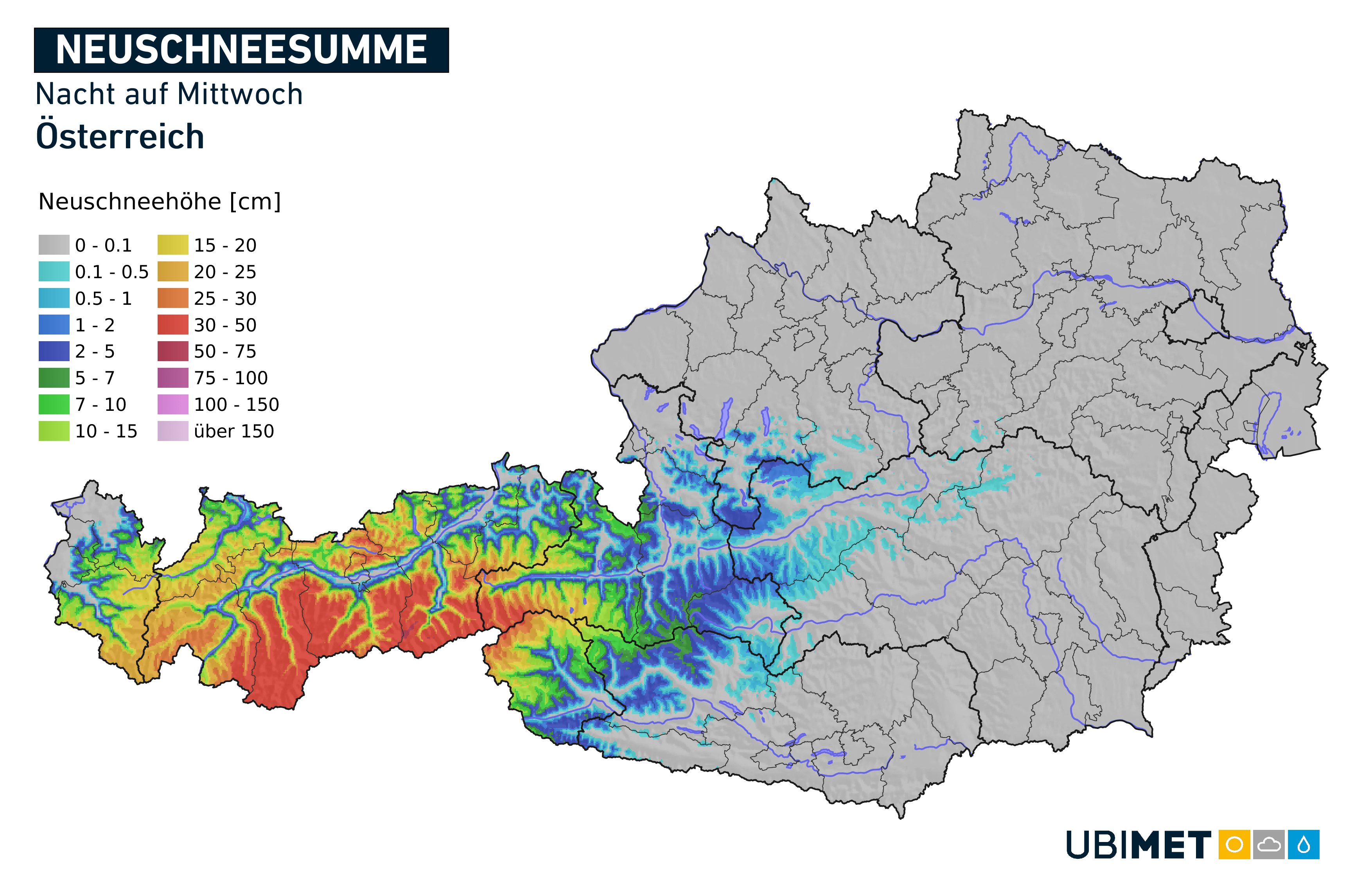

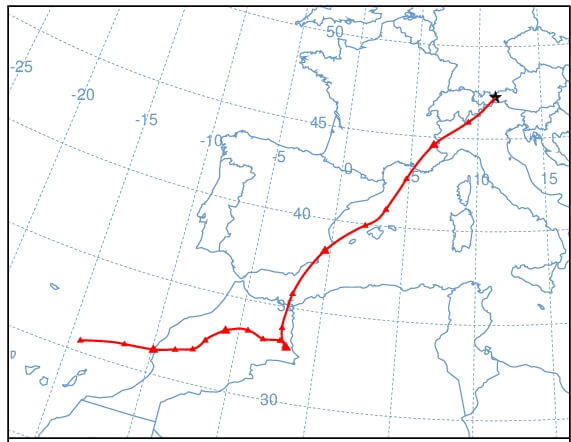

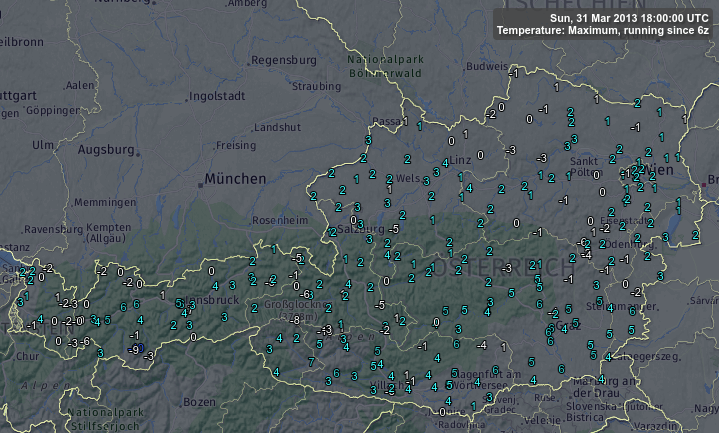

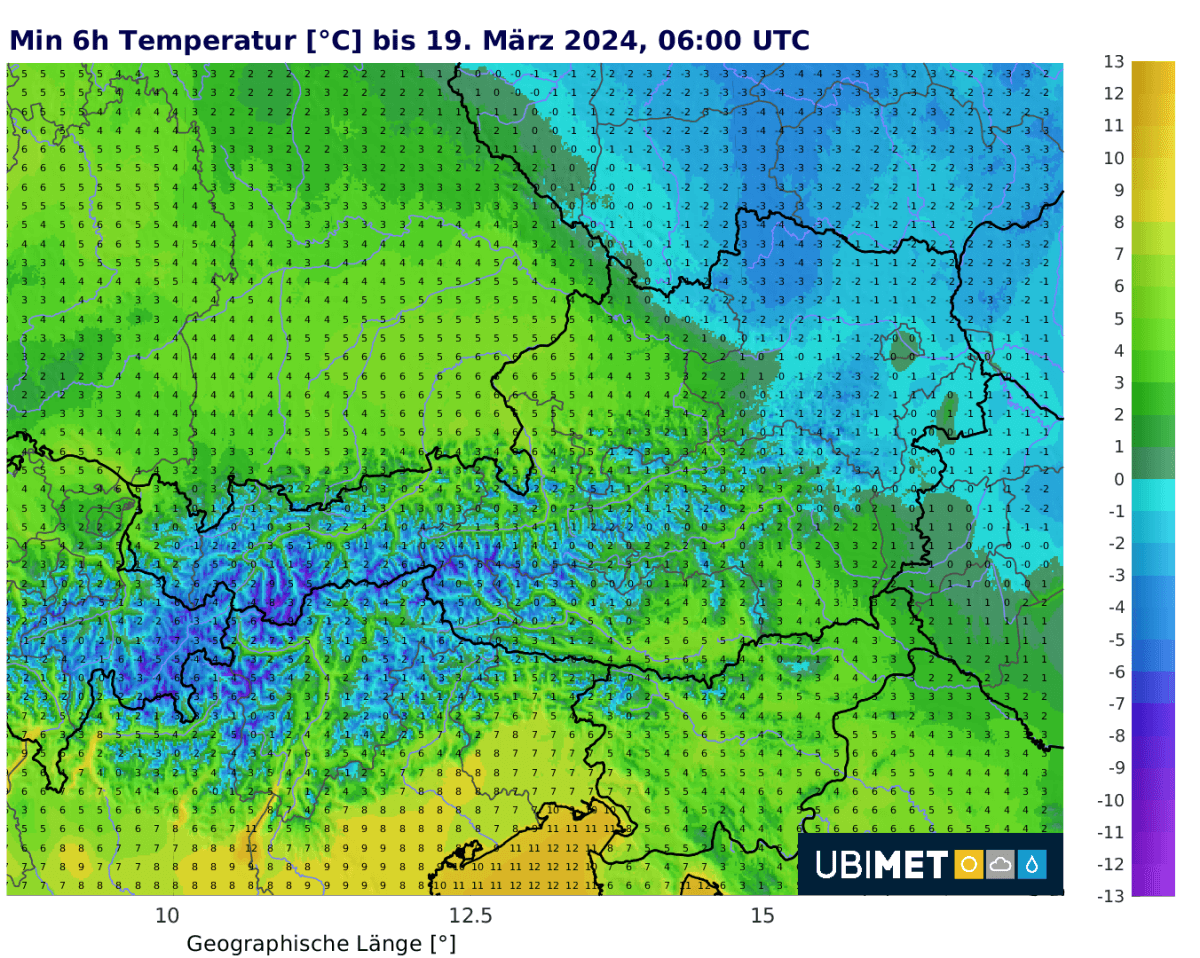

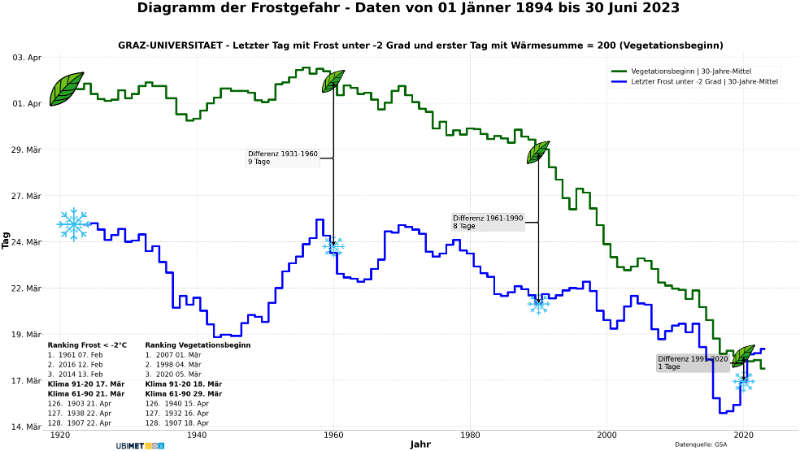

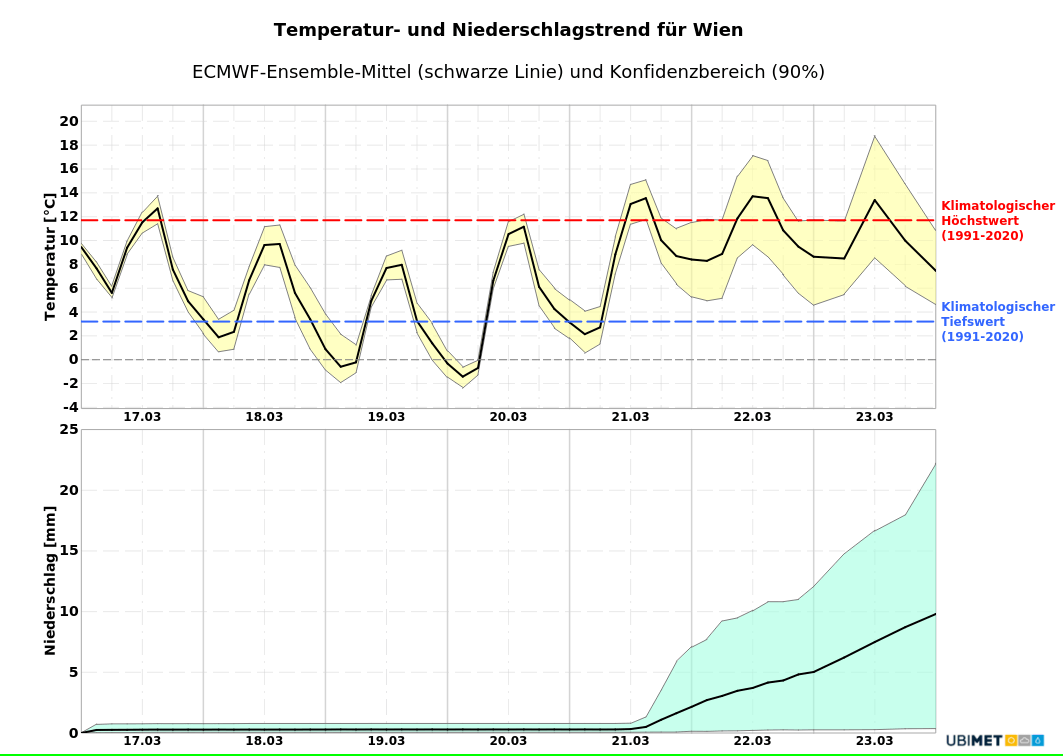

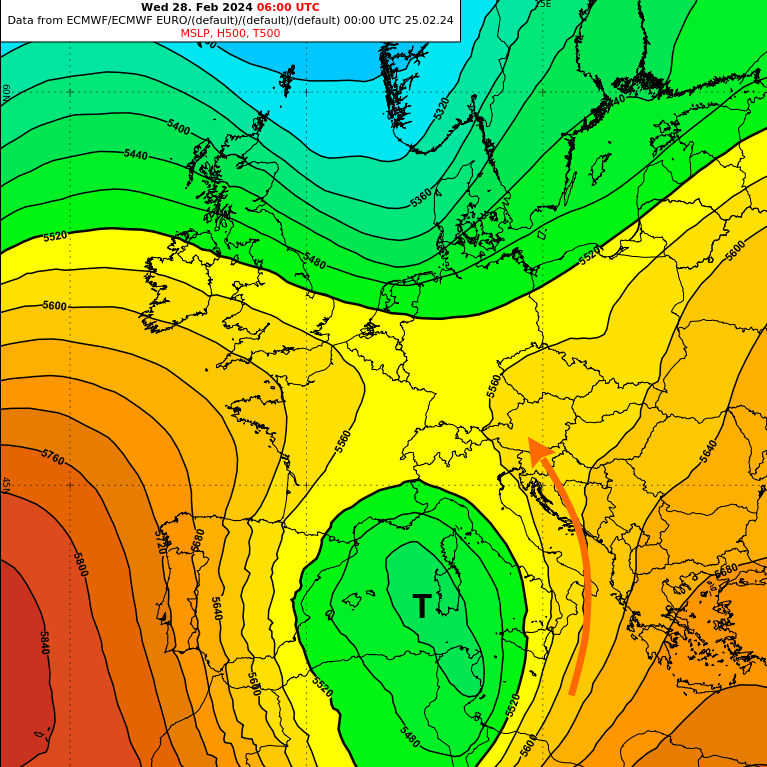

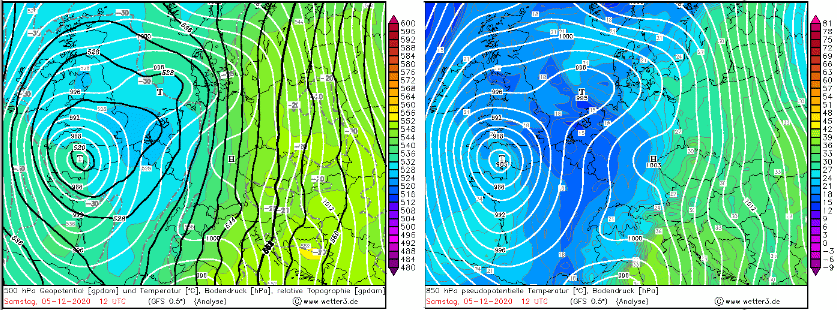

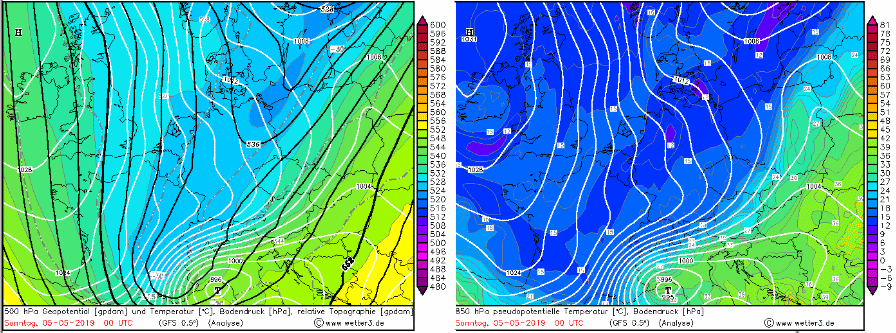

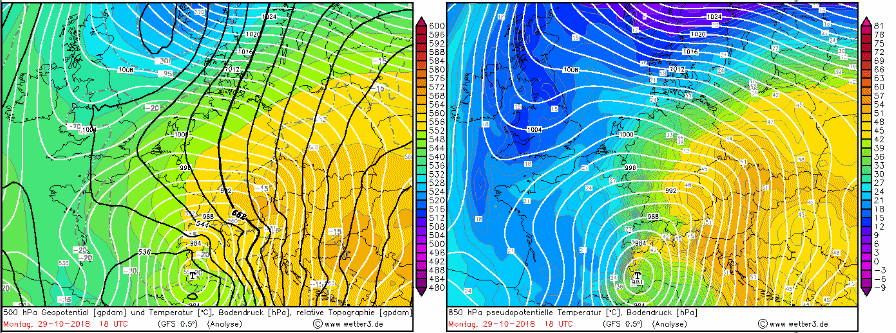

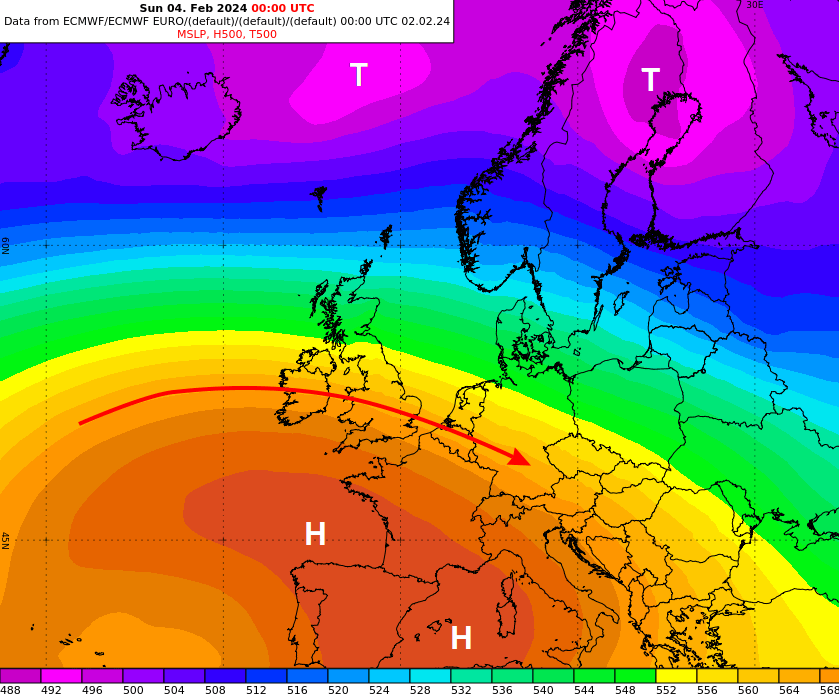

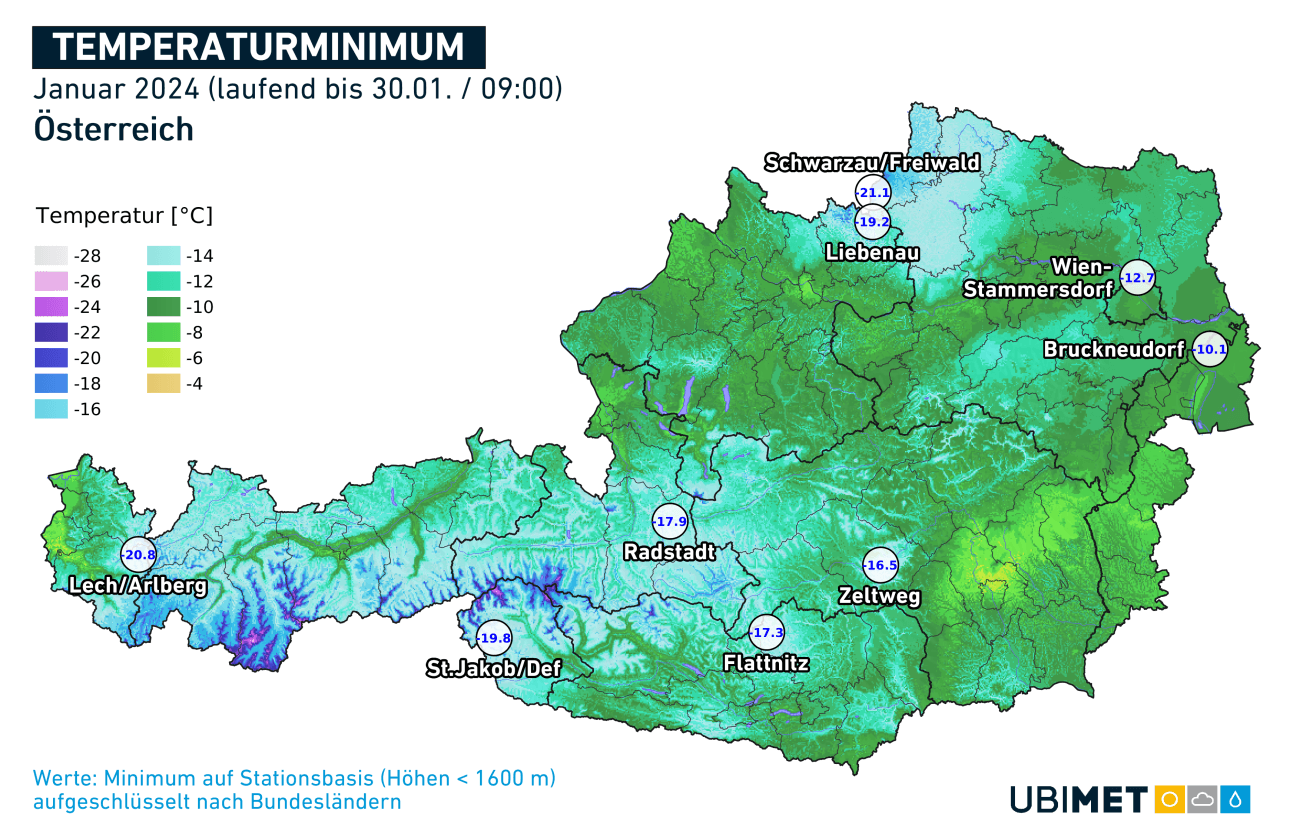

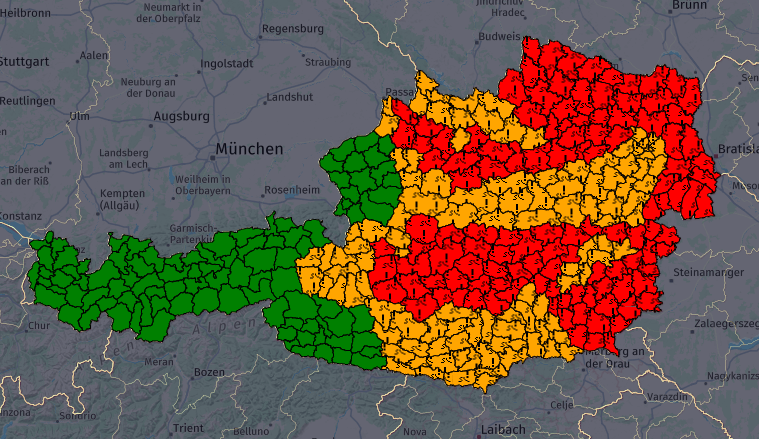

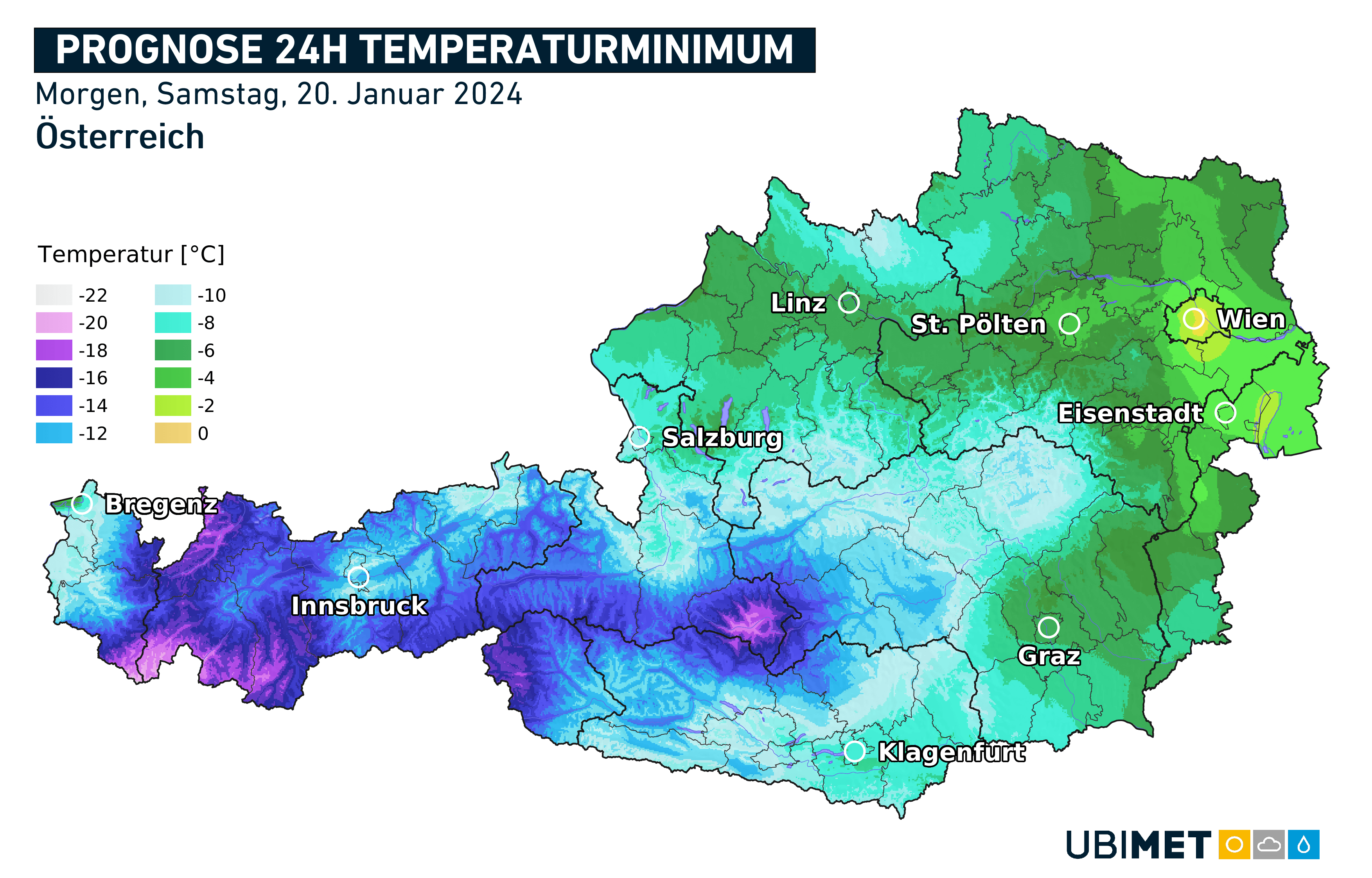

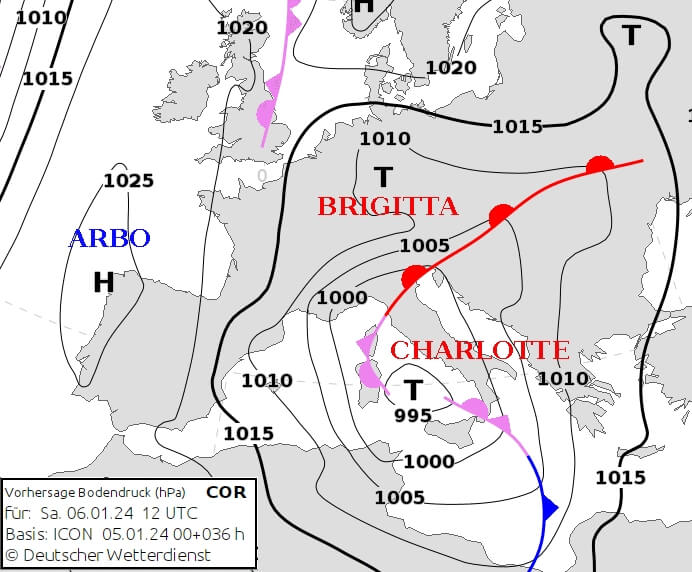

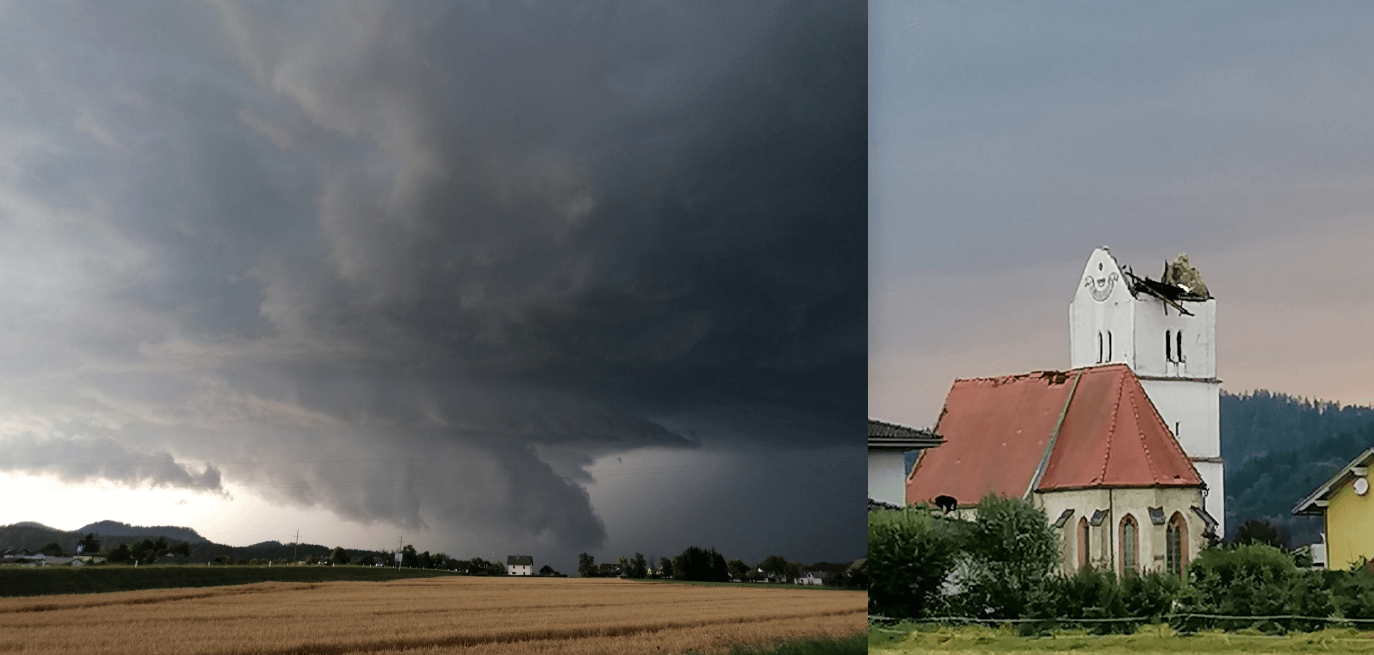

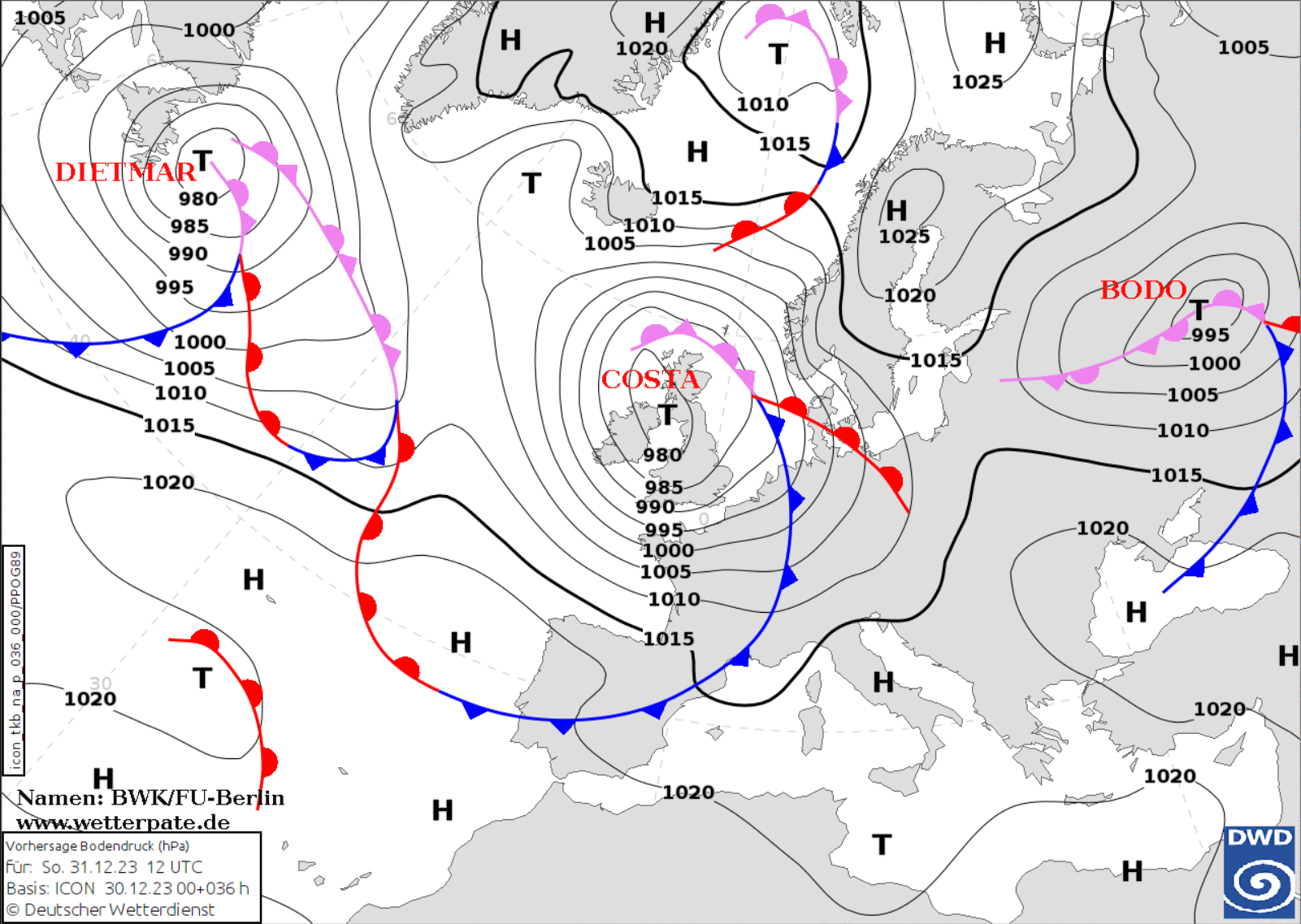

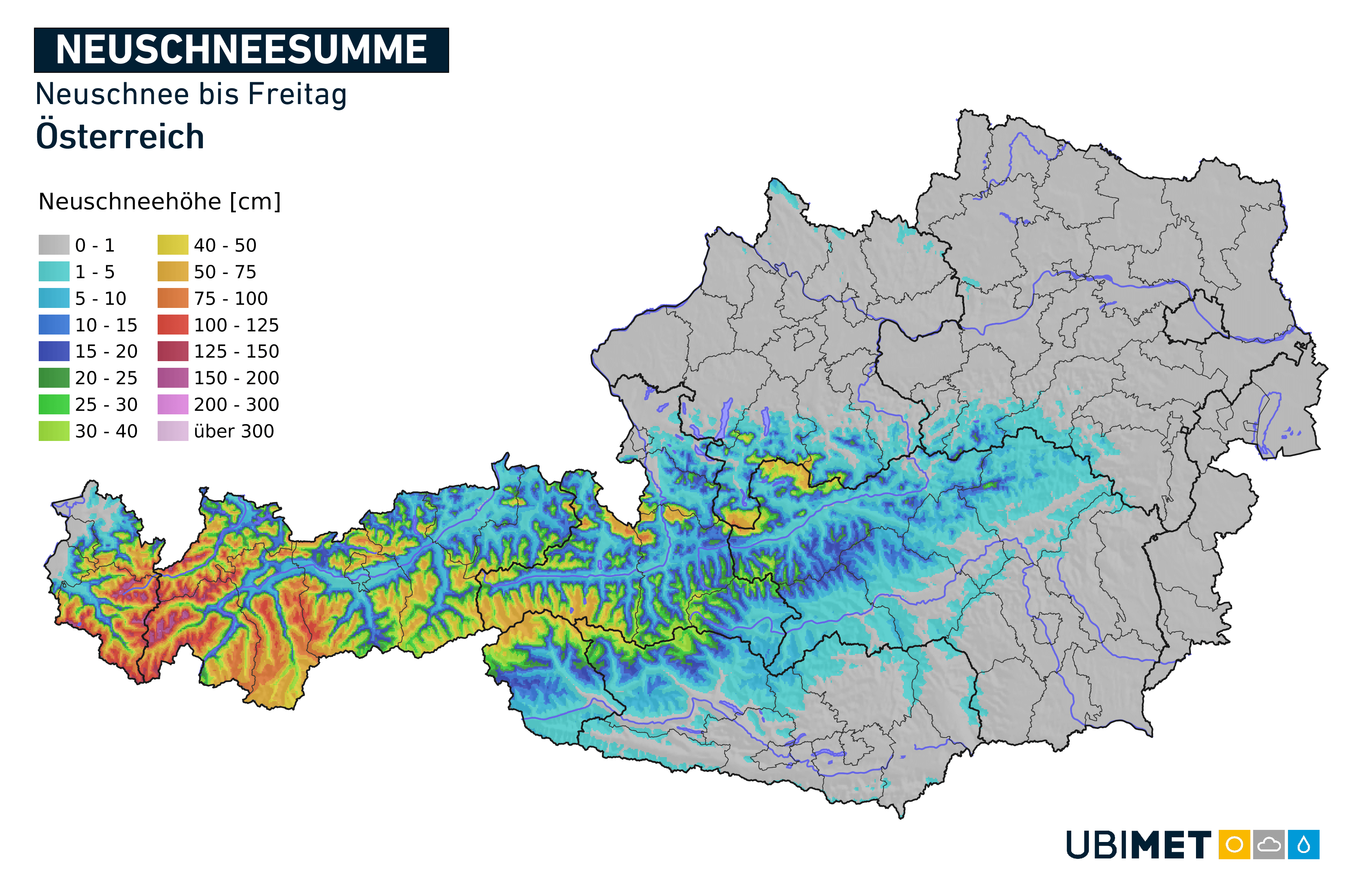

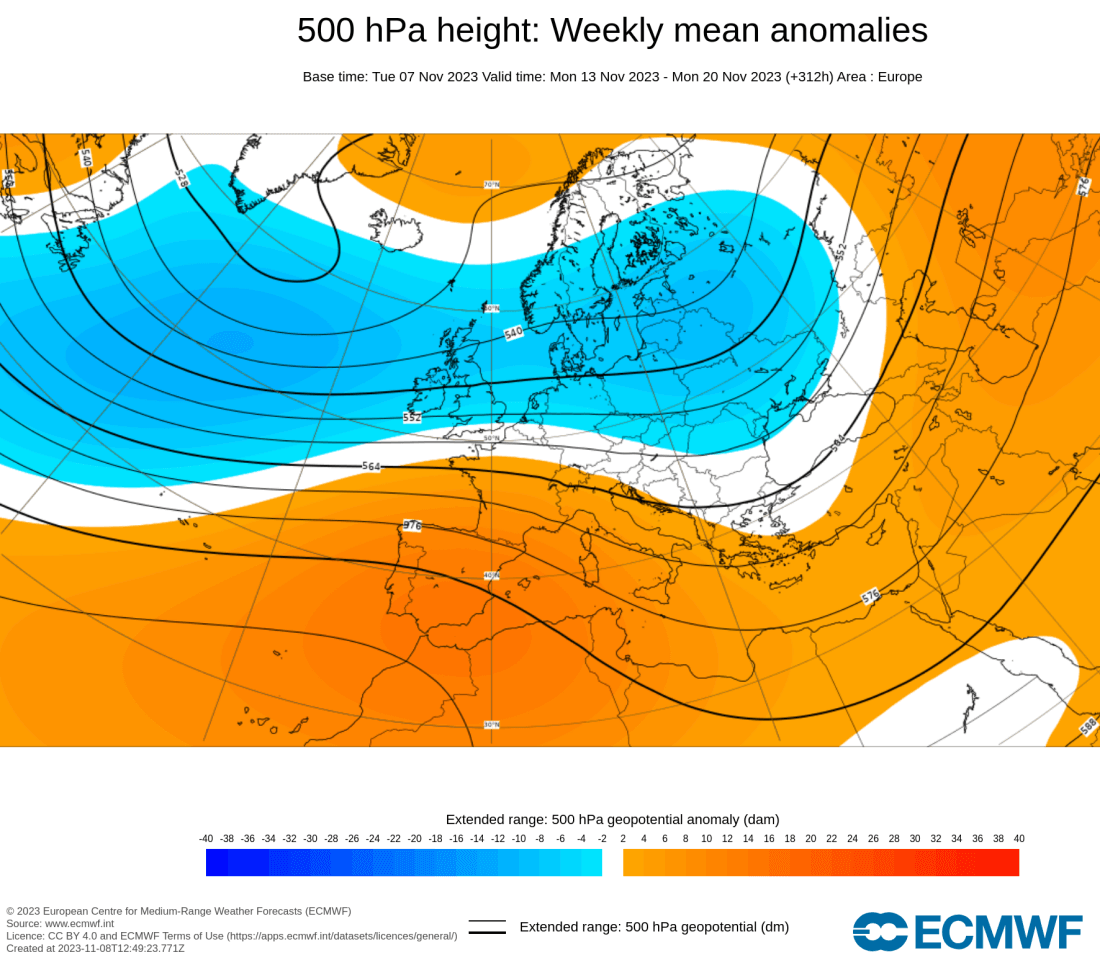

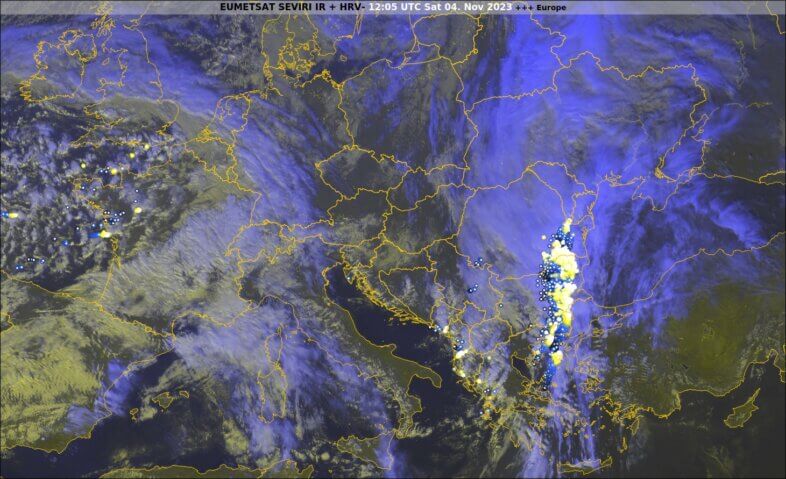

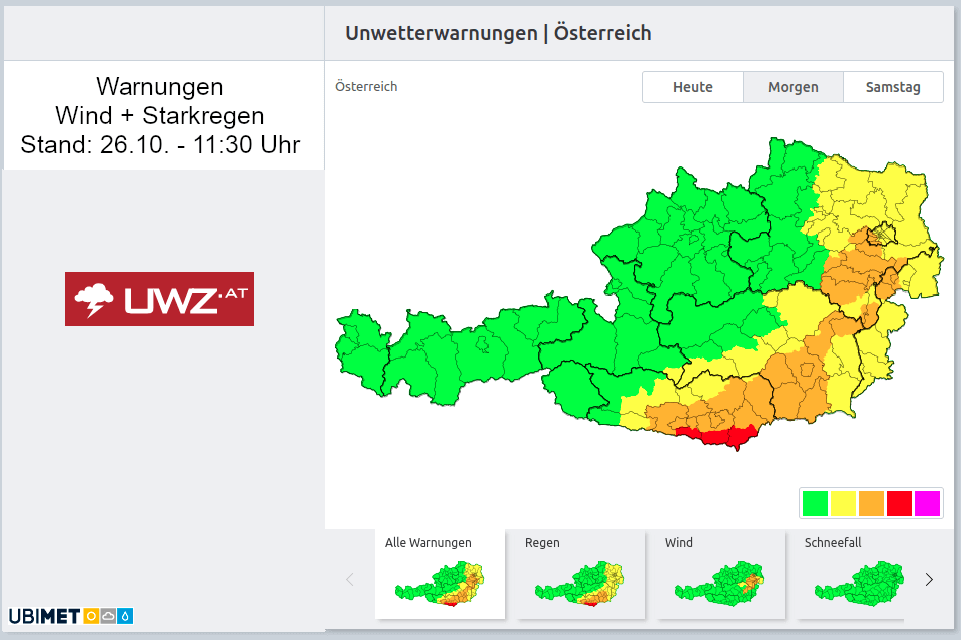

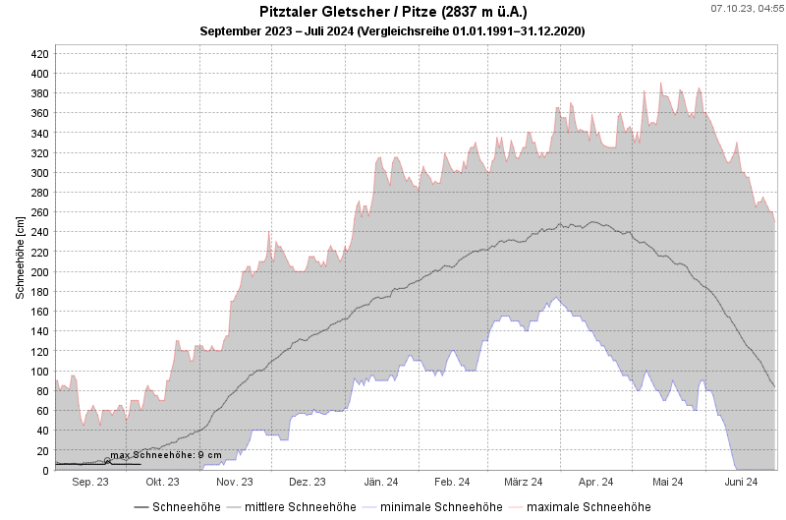

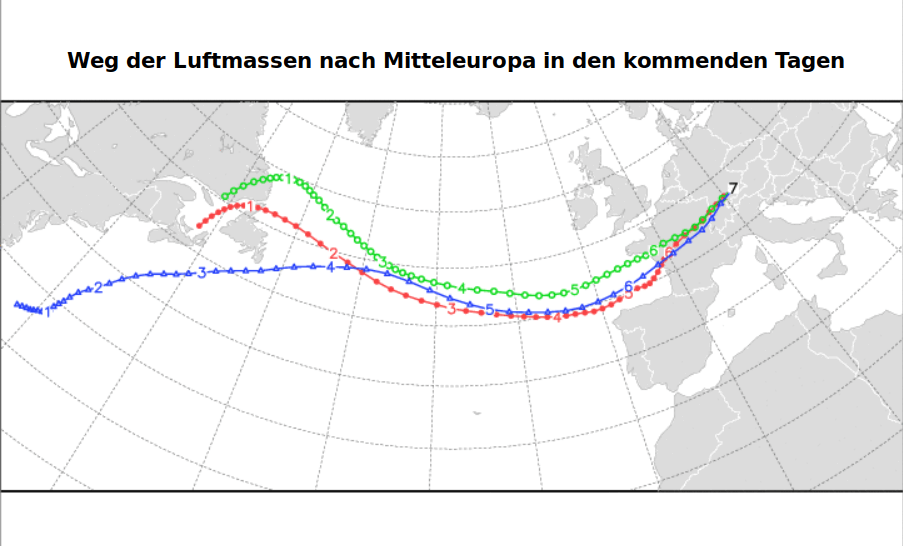

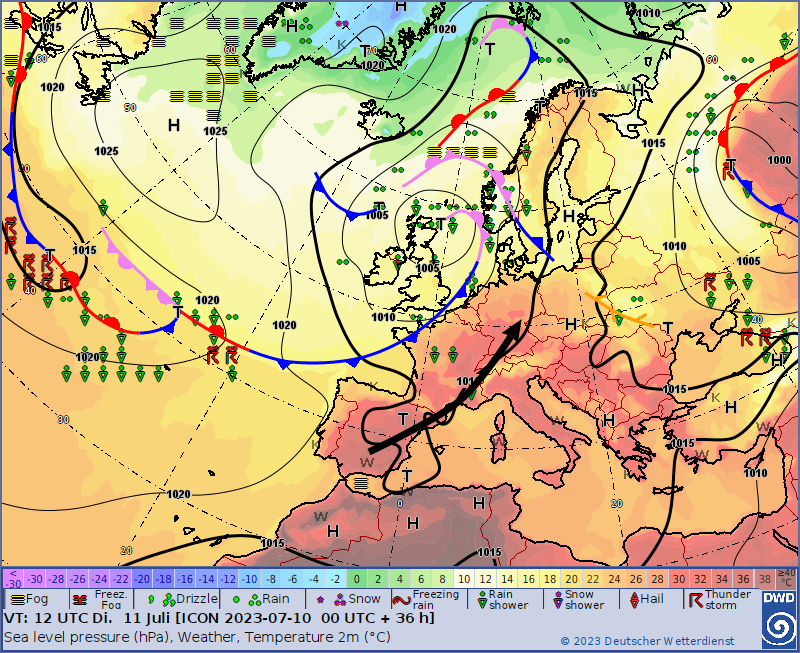

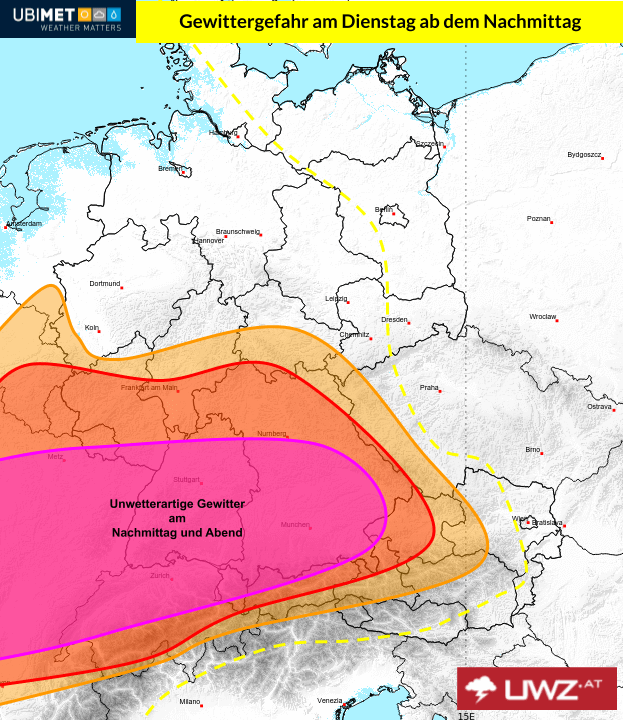

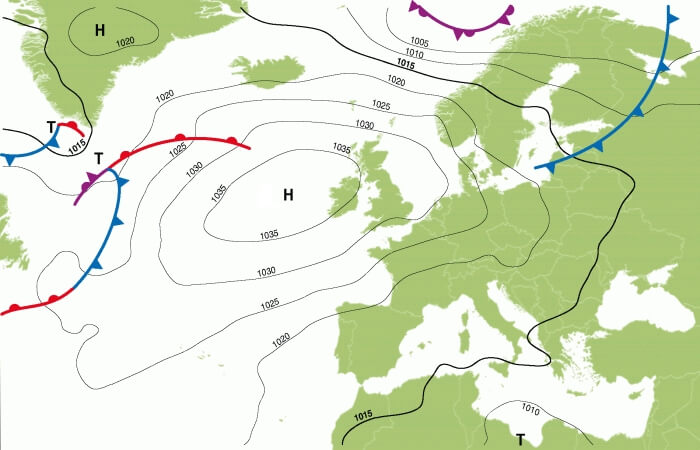

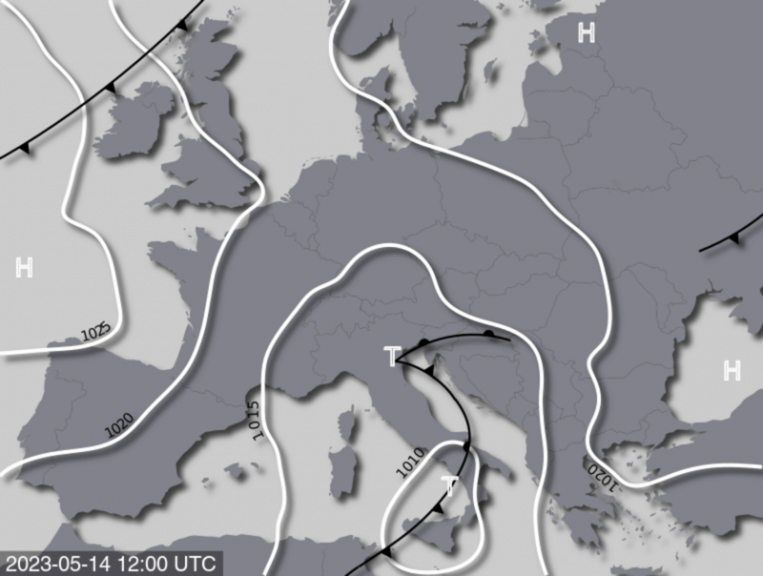

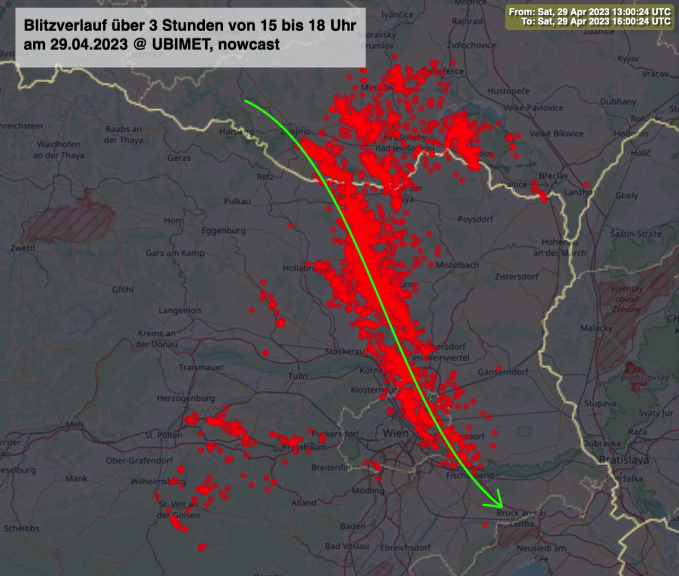

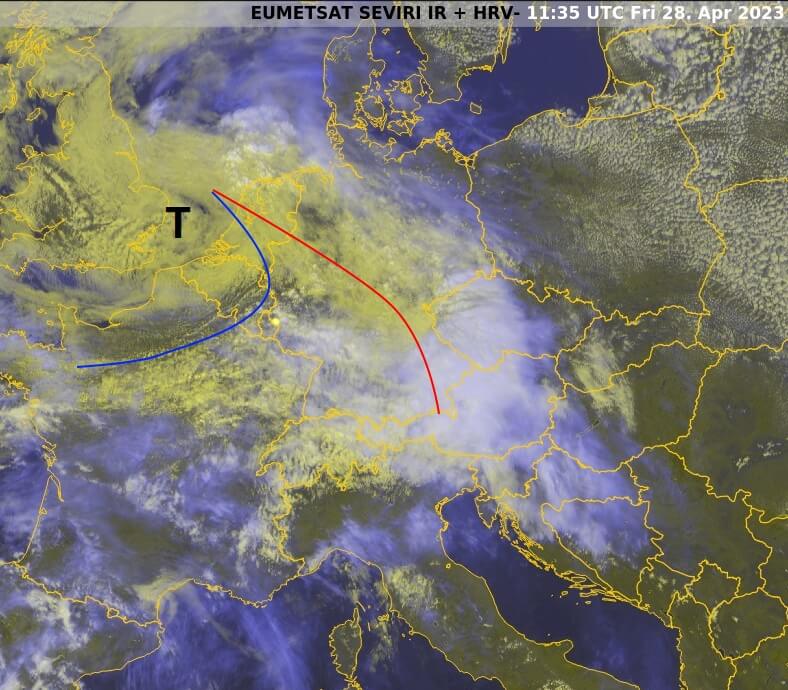

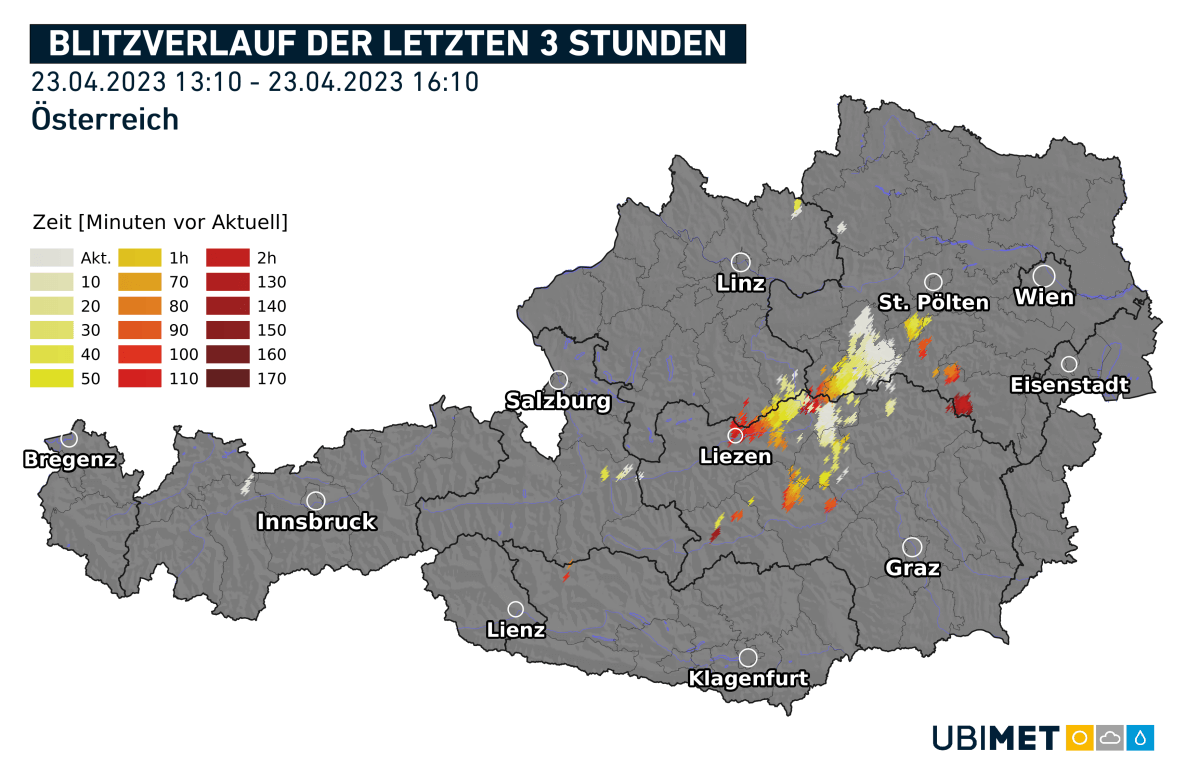

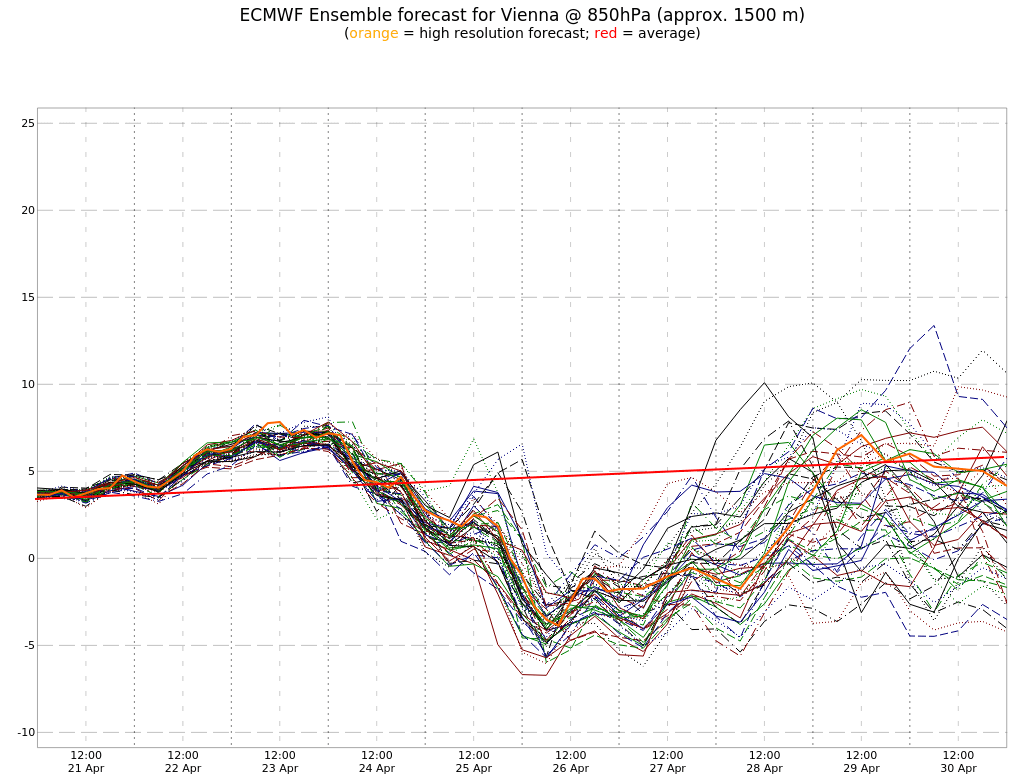

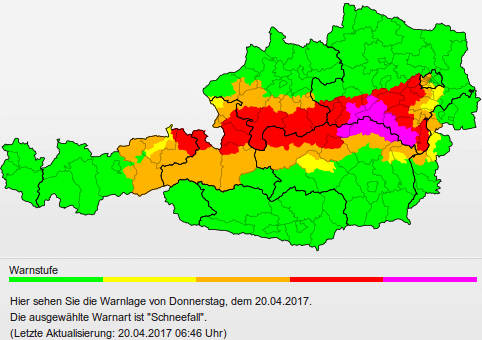

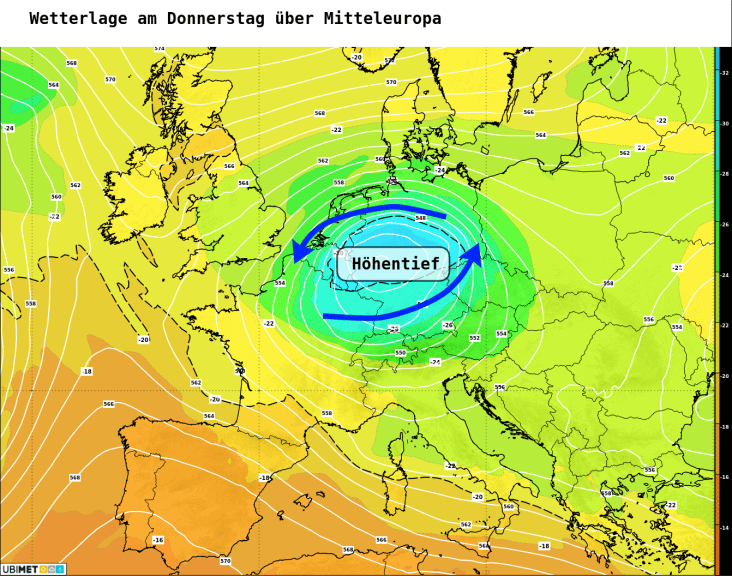

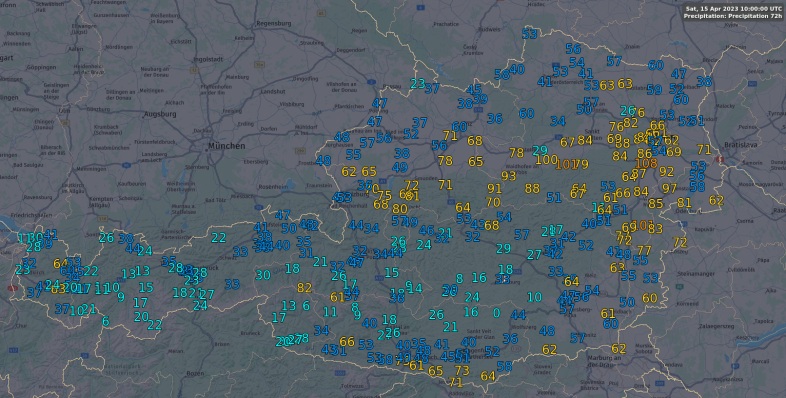

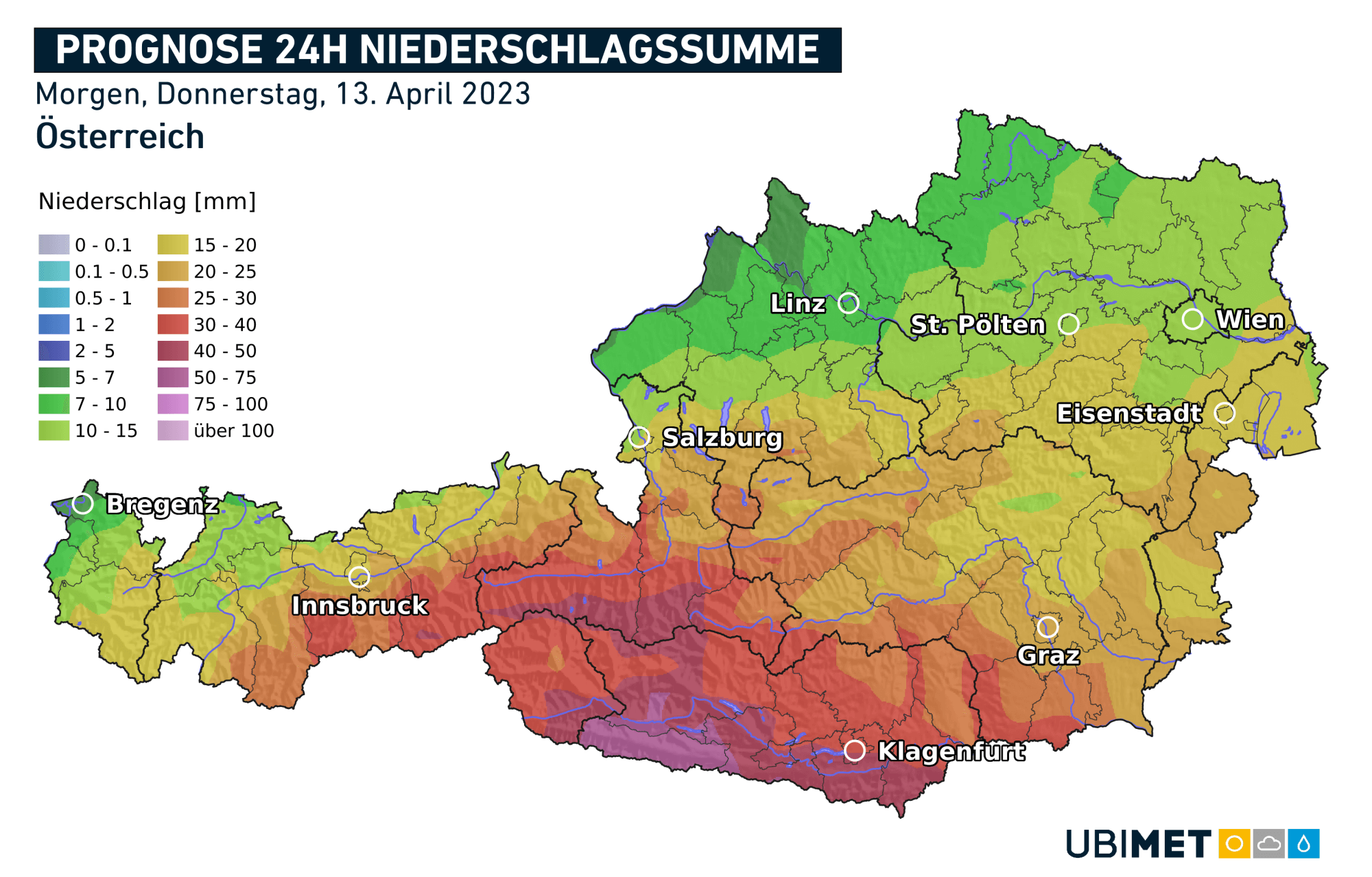

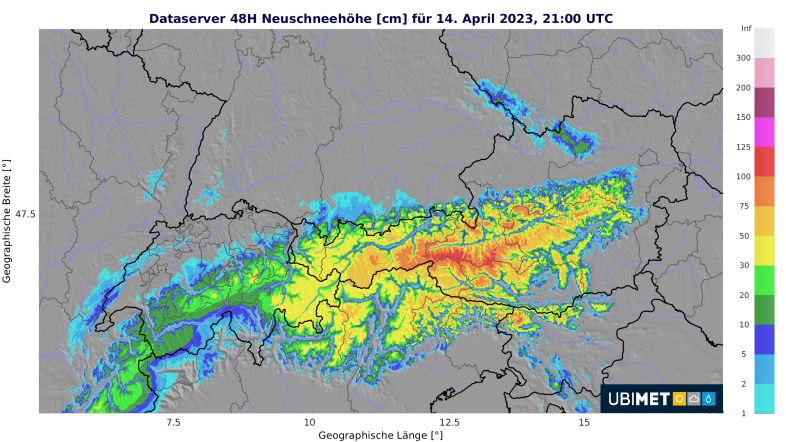

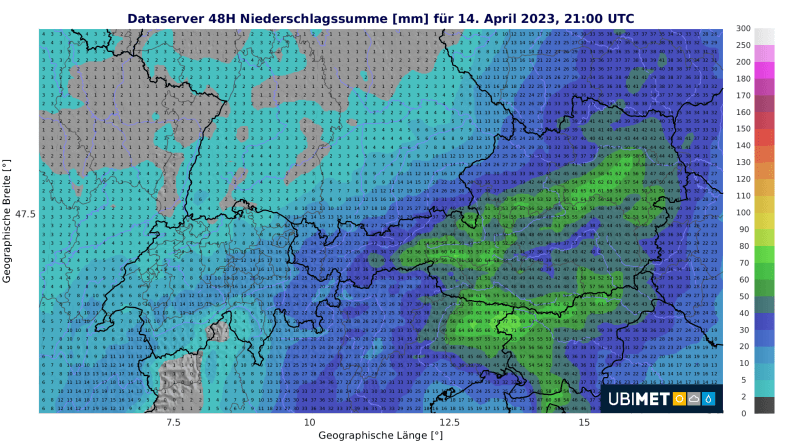

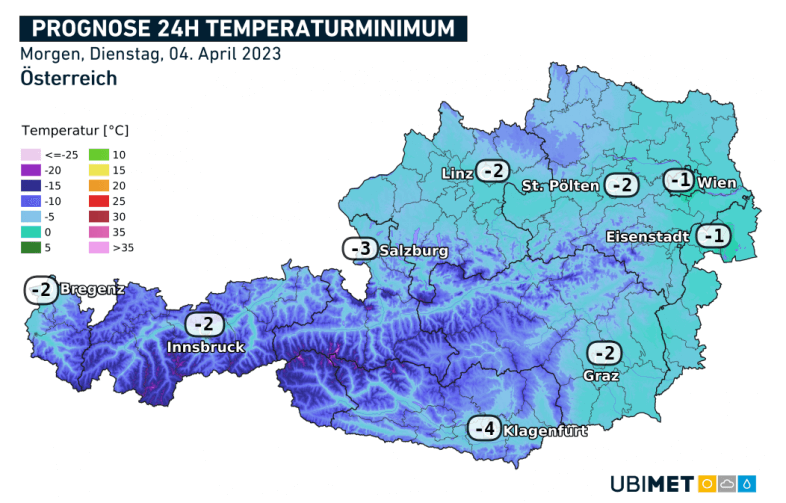

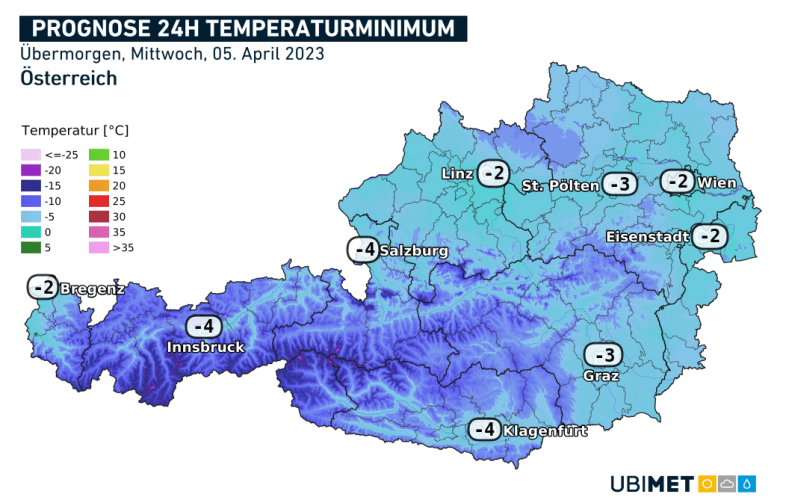

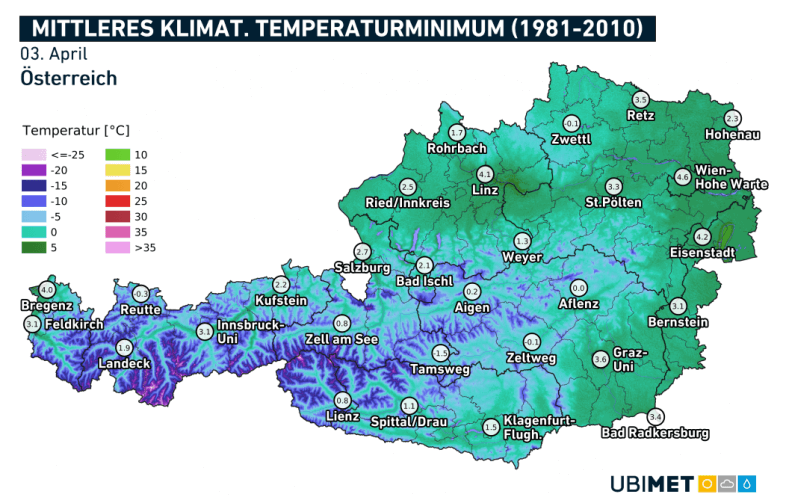

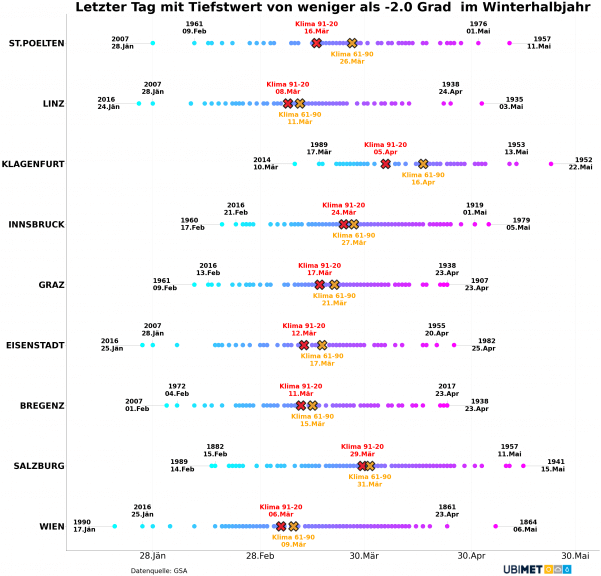

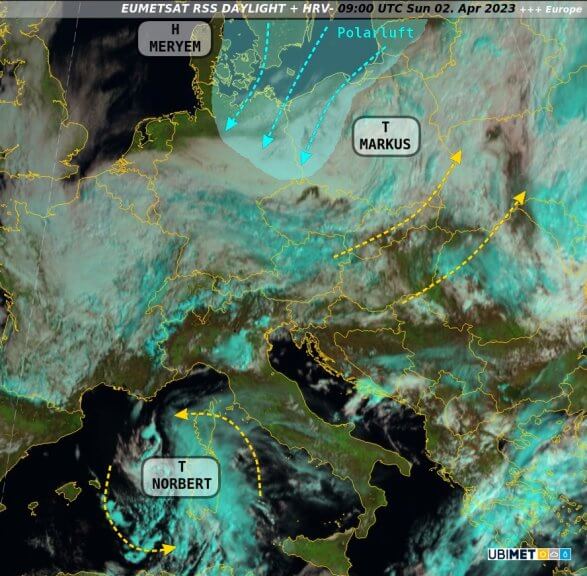

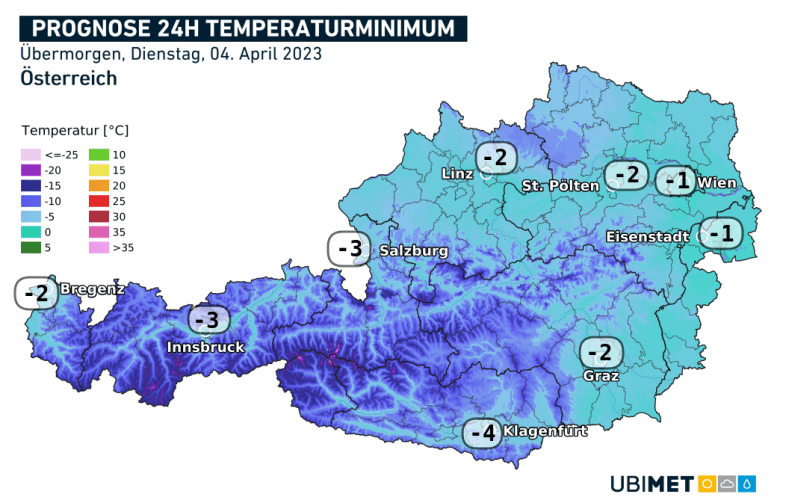

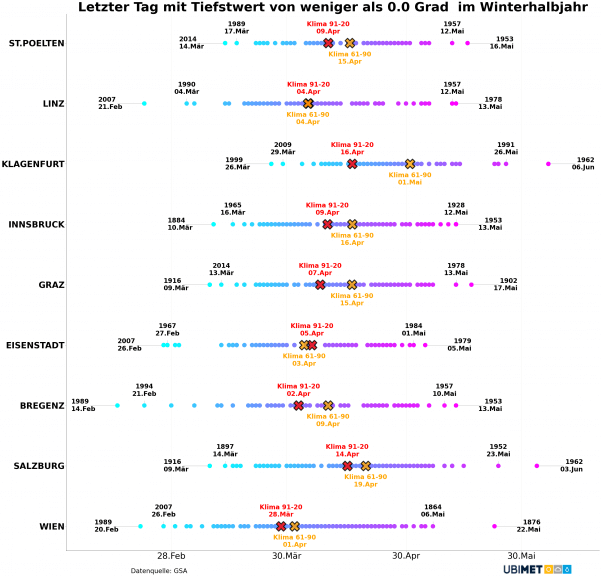

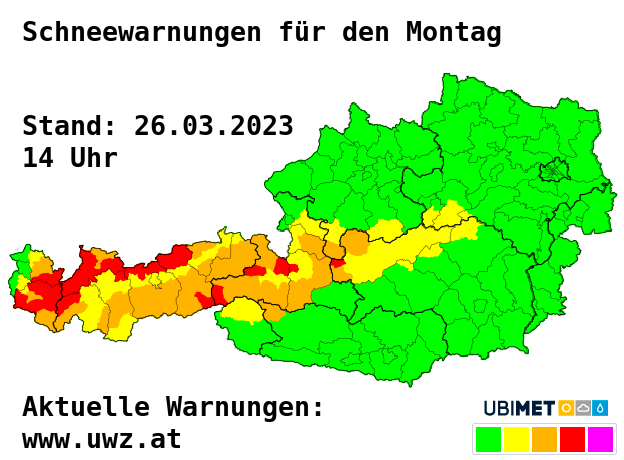

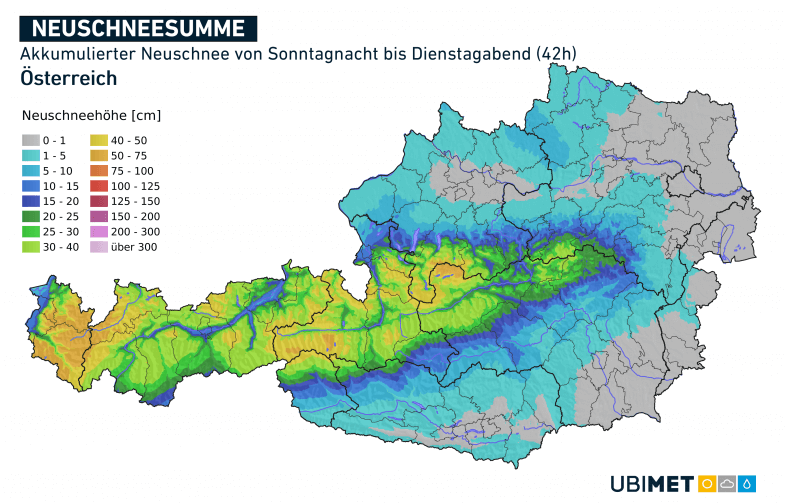

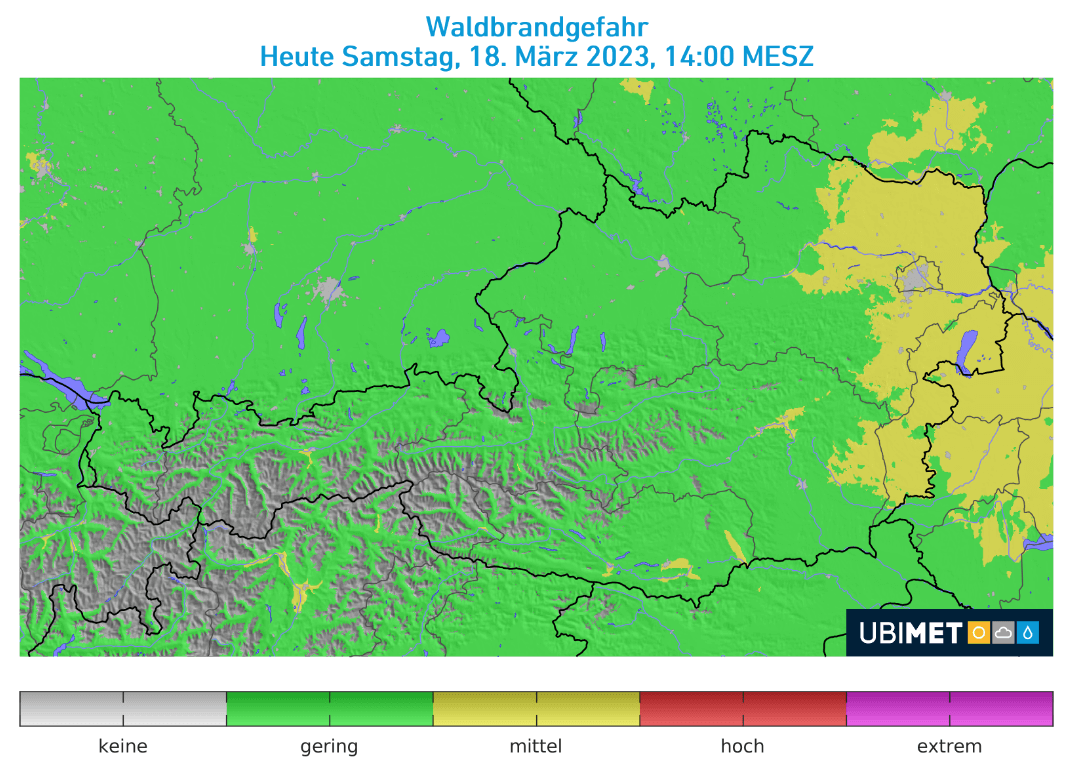

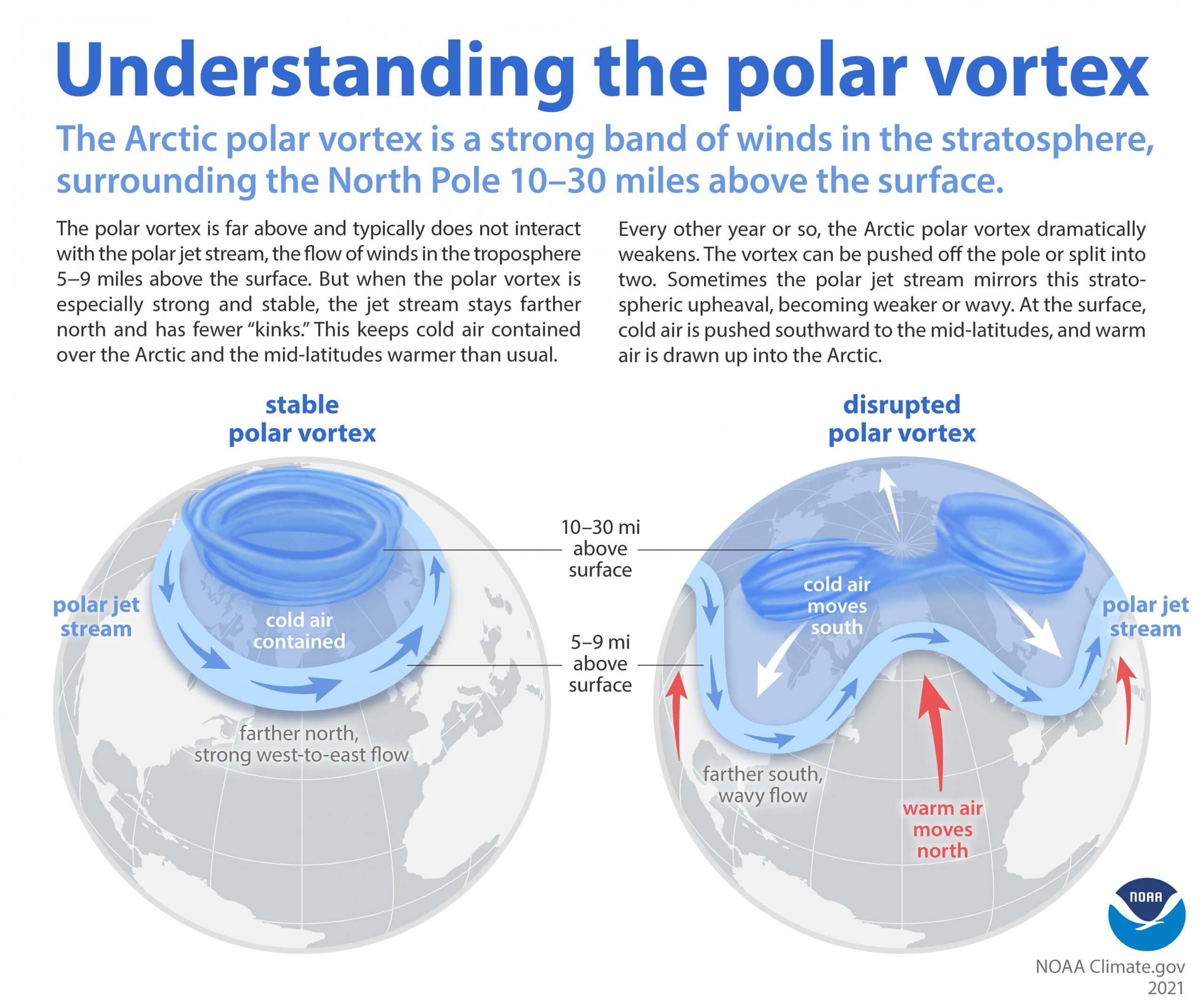

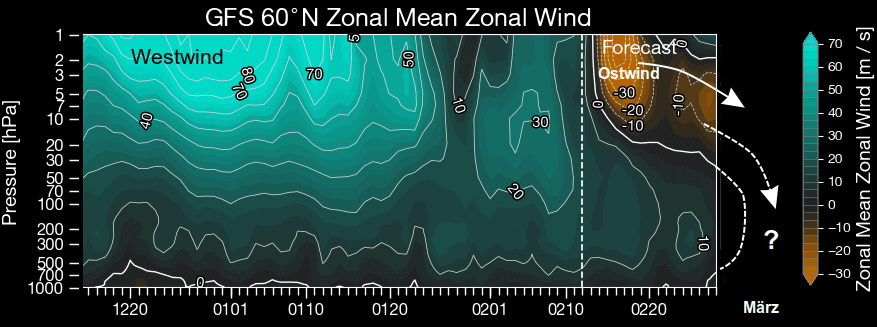

Kaltlufteinbruch mit Frost und Schnee

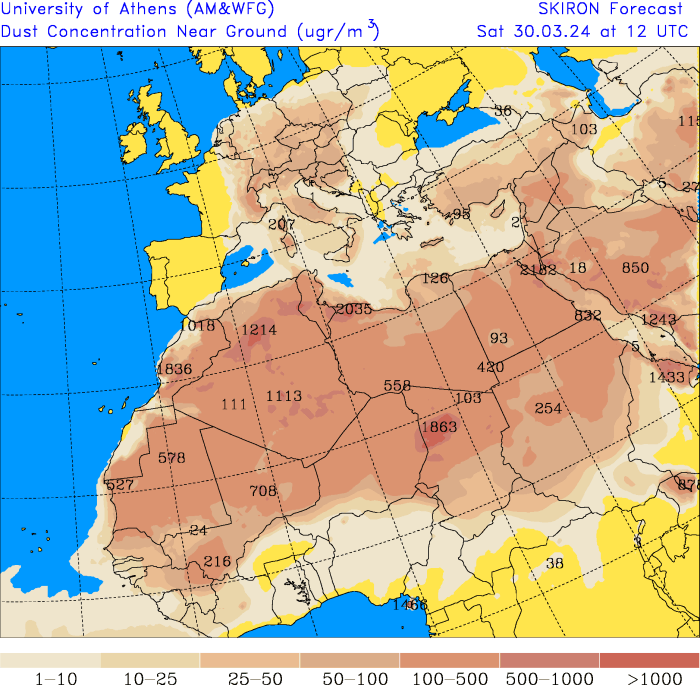

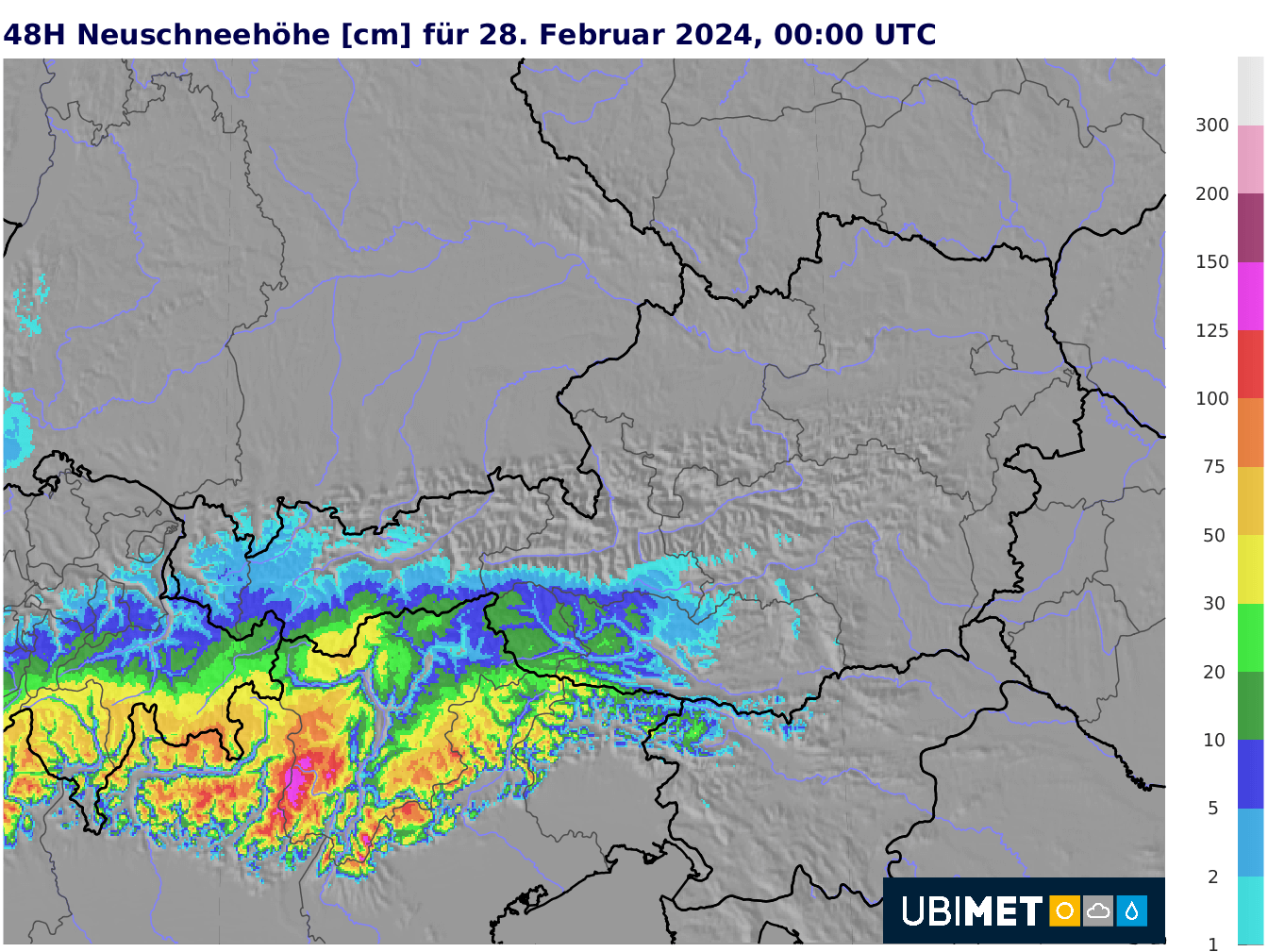

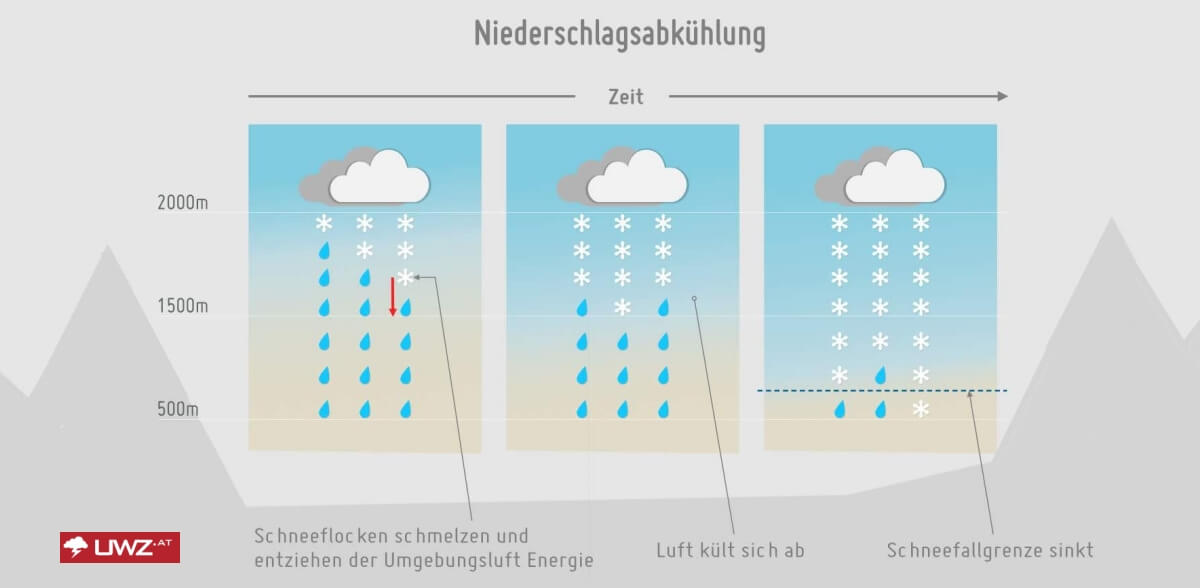

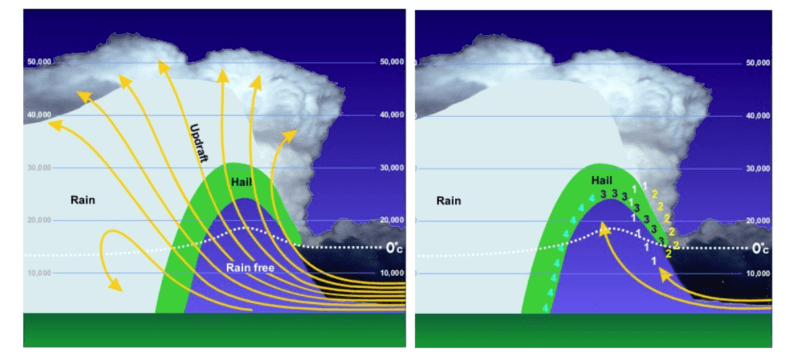

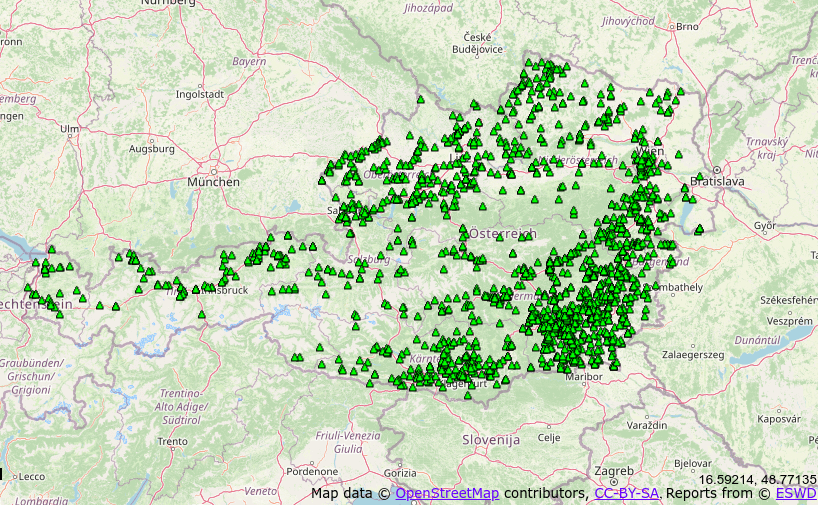

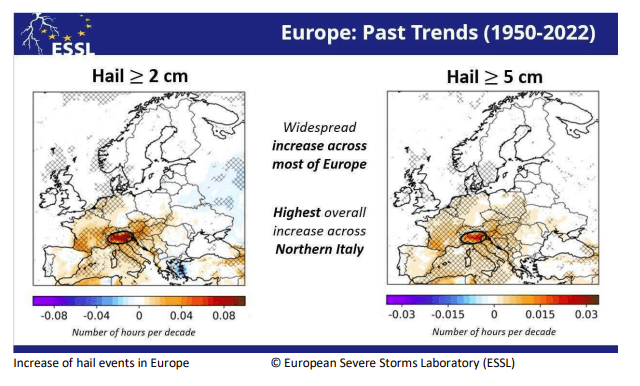

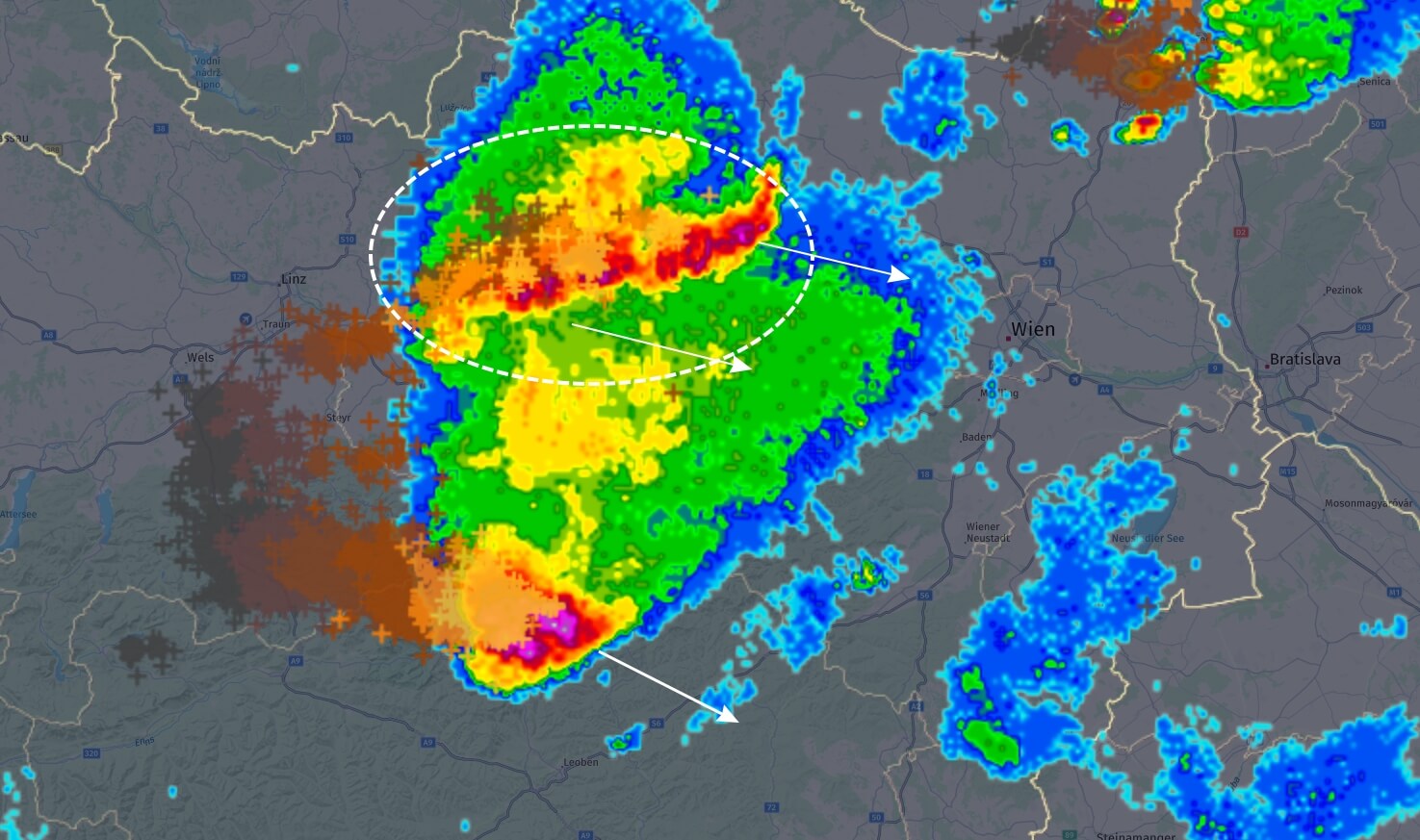

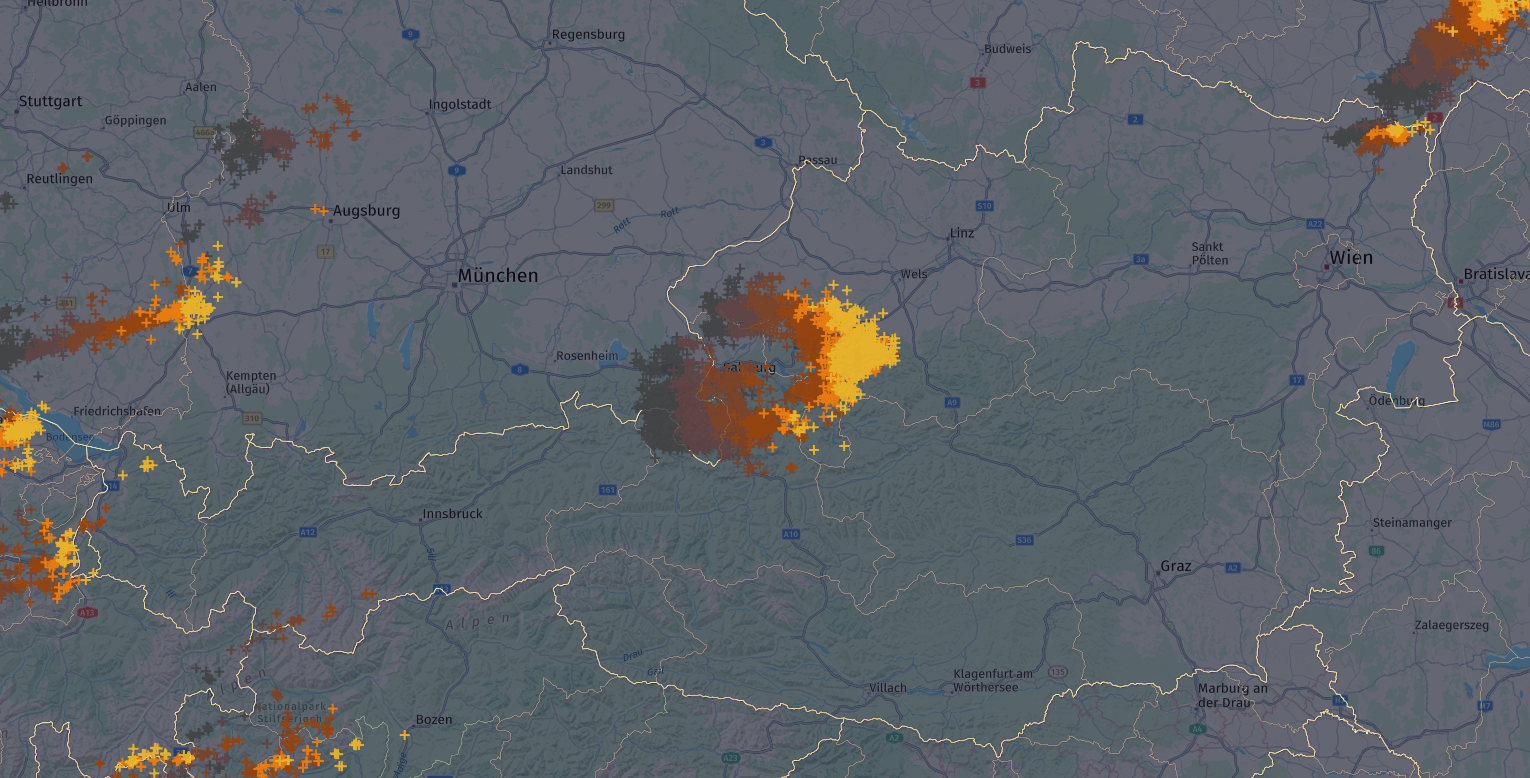

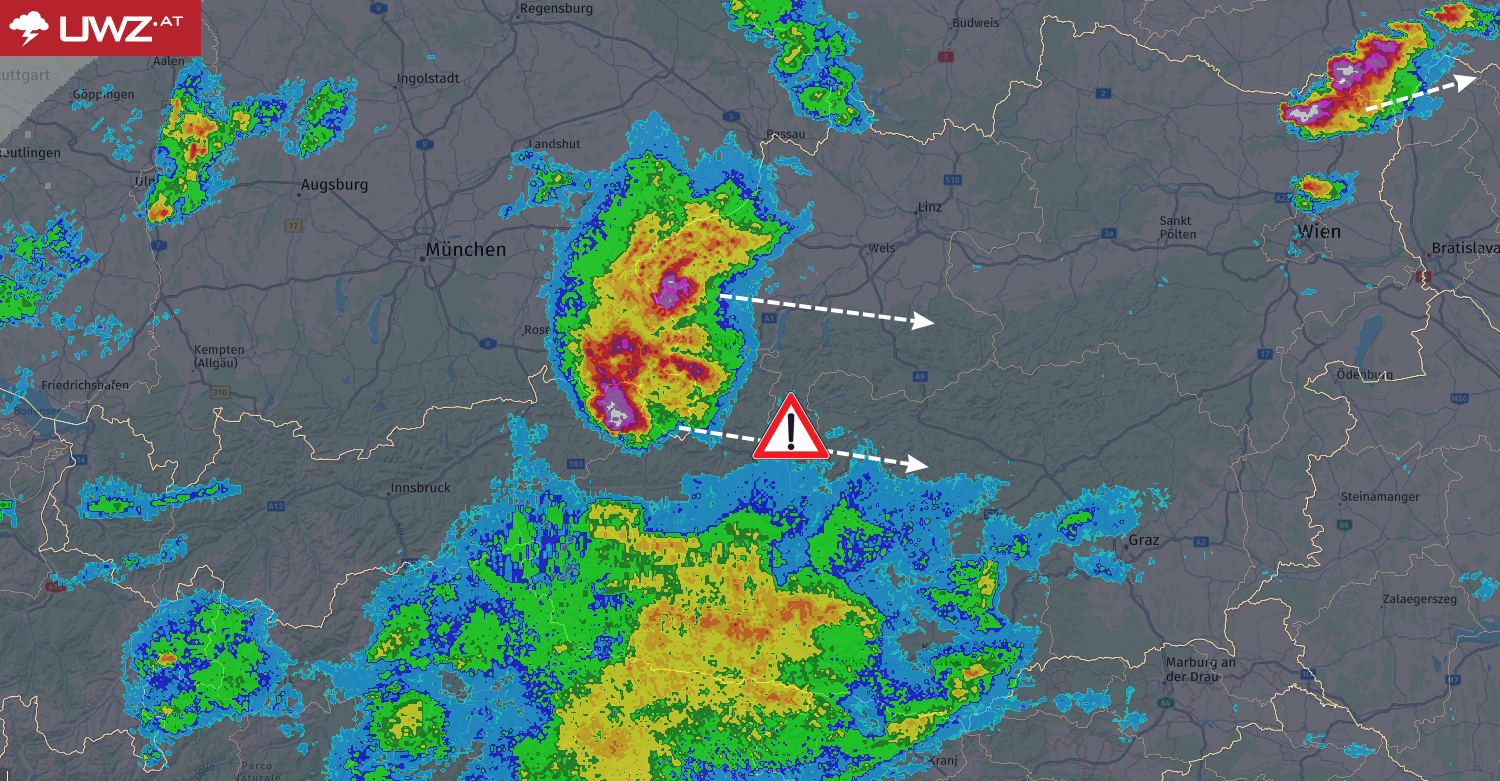

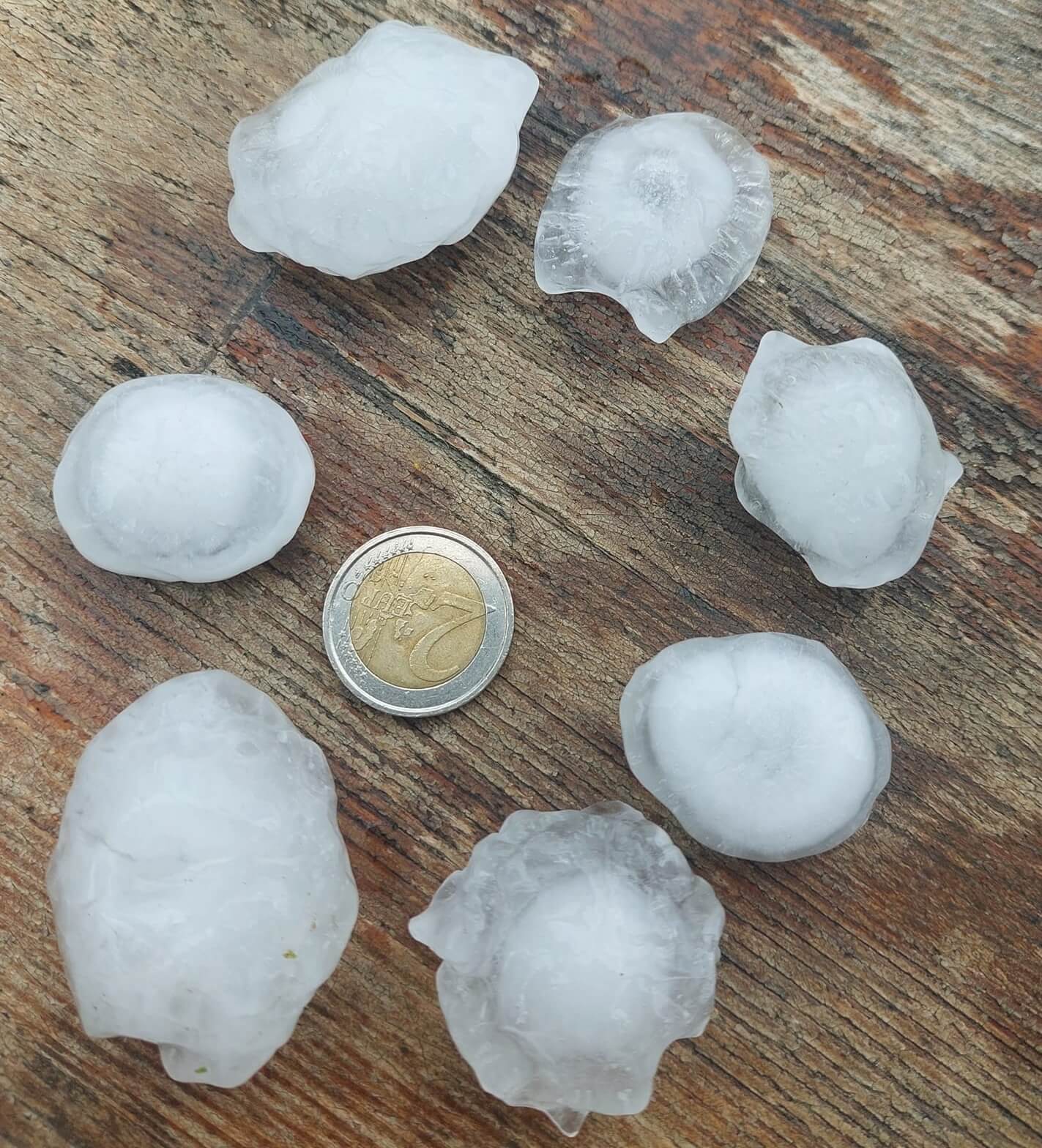

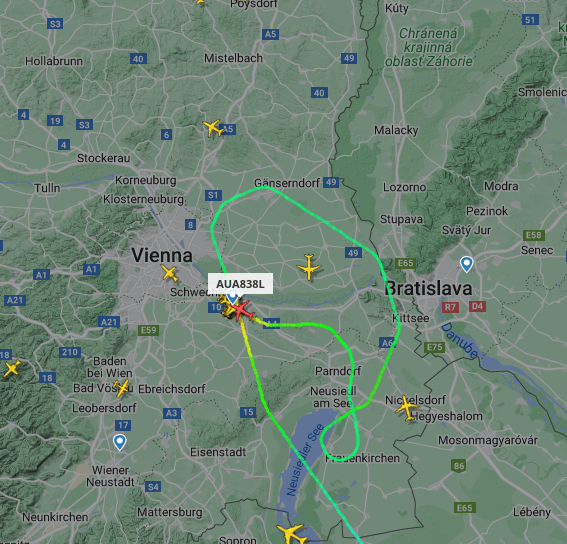

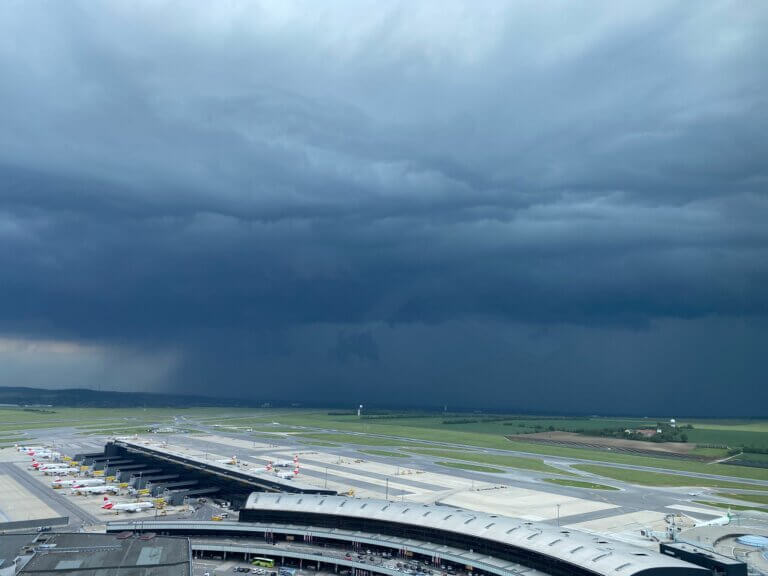

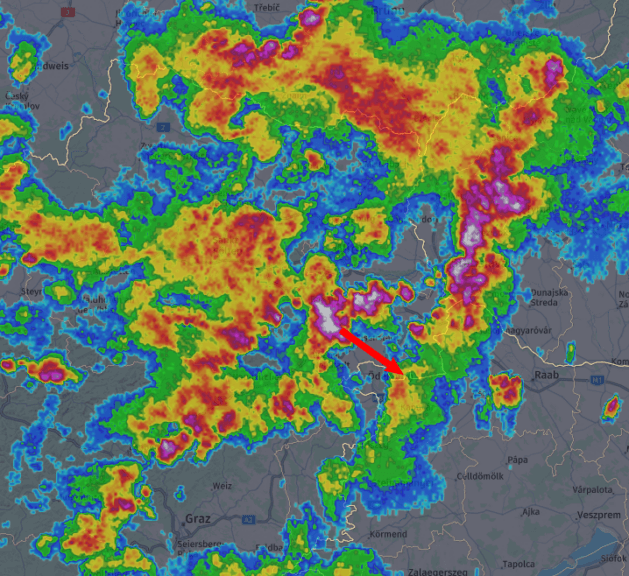

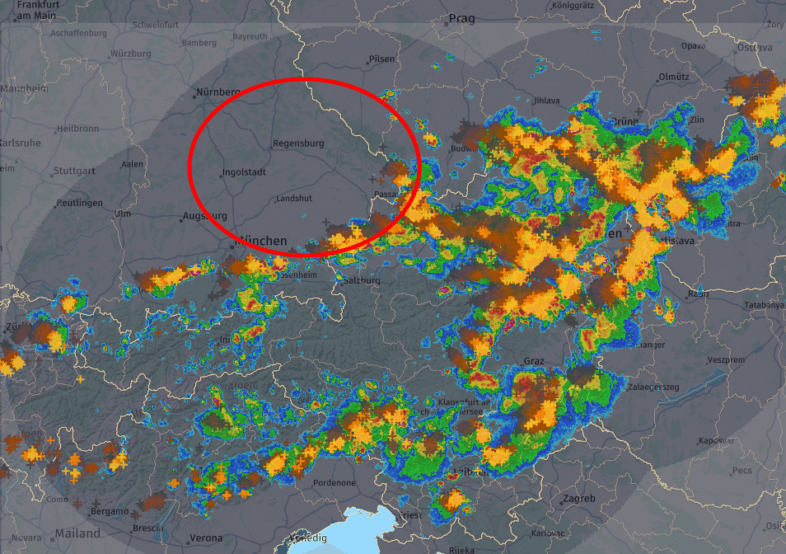

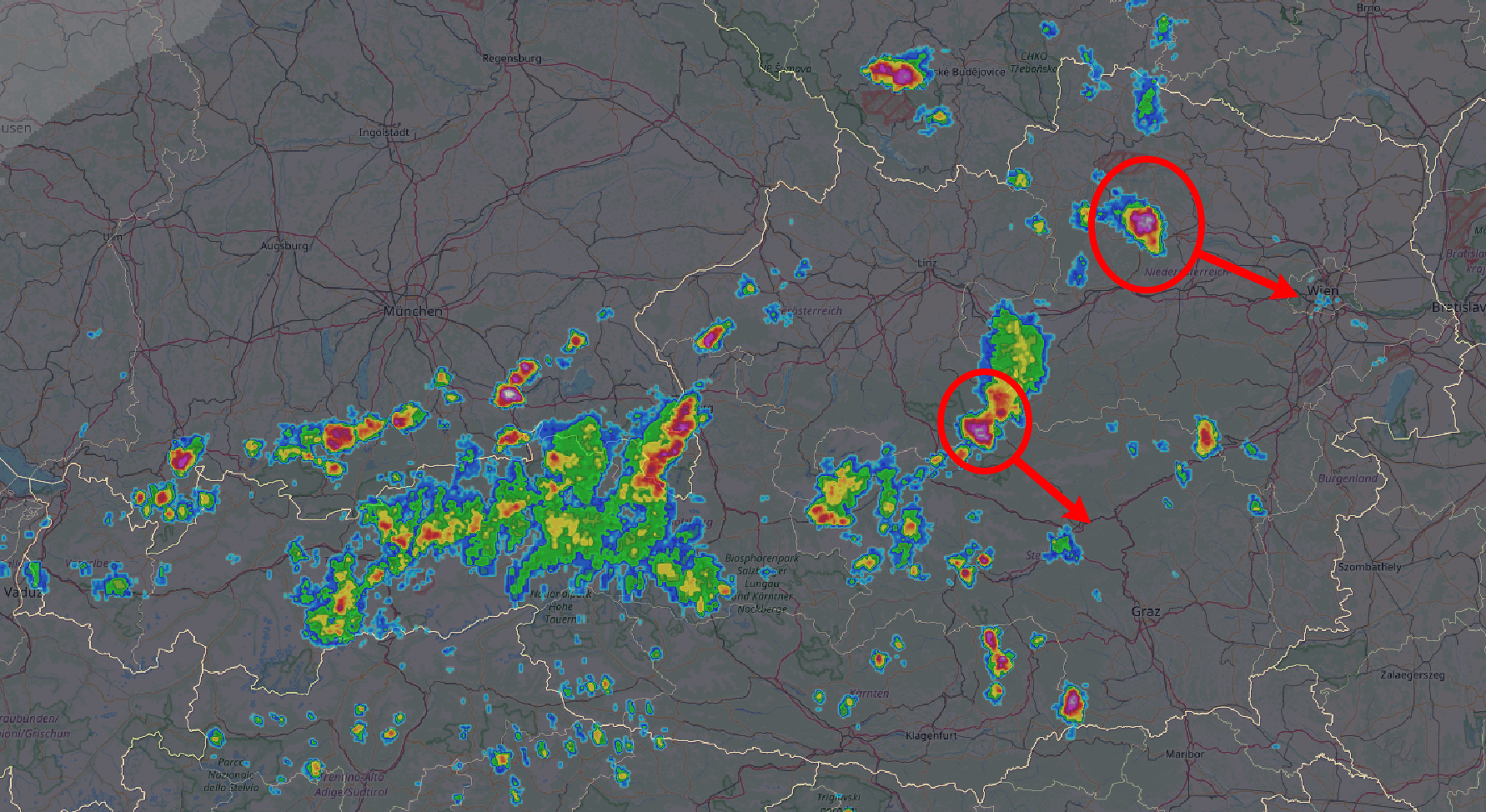

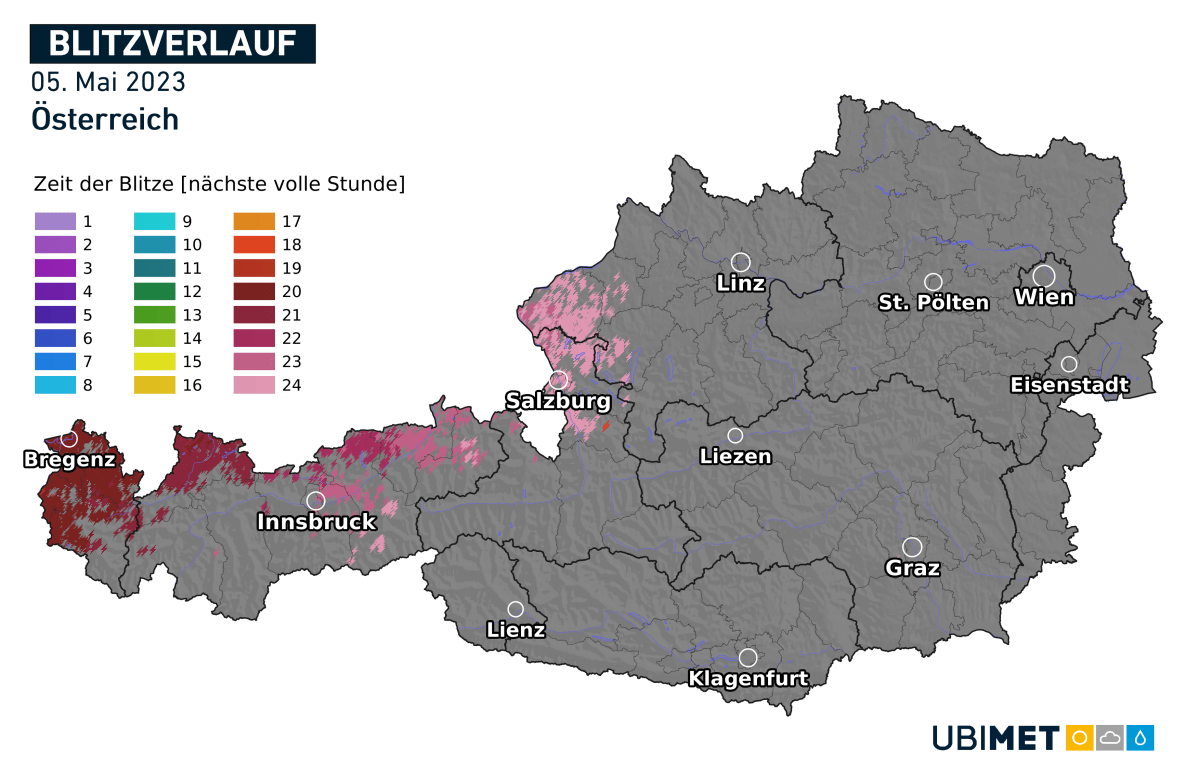

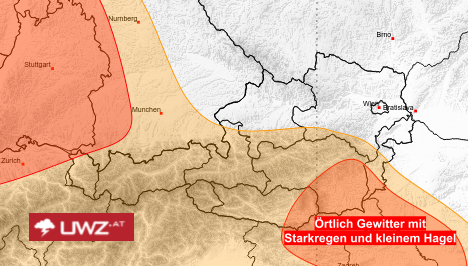

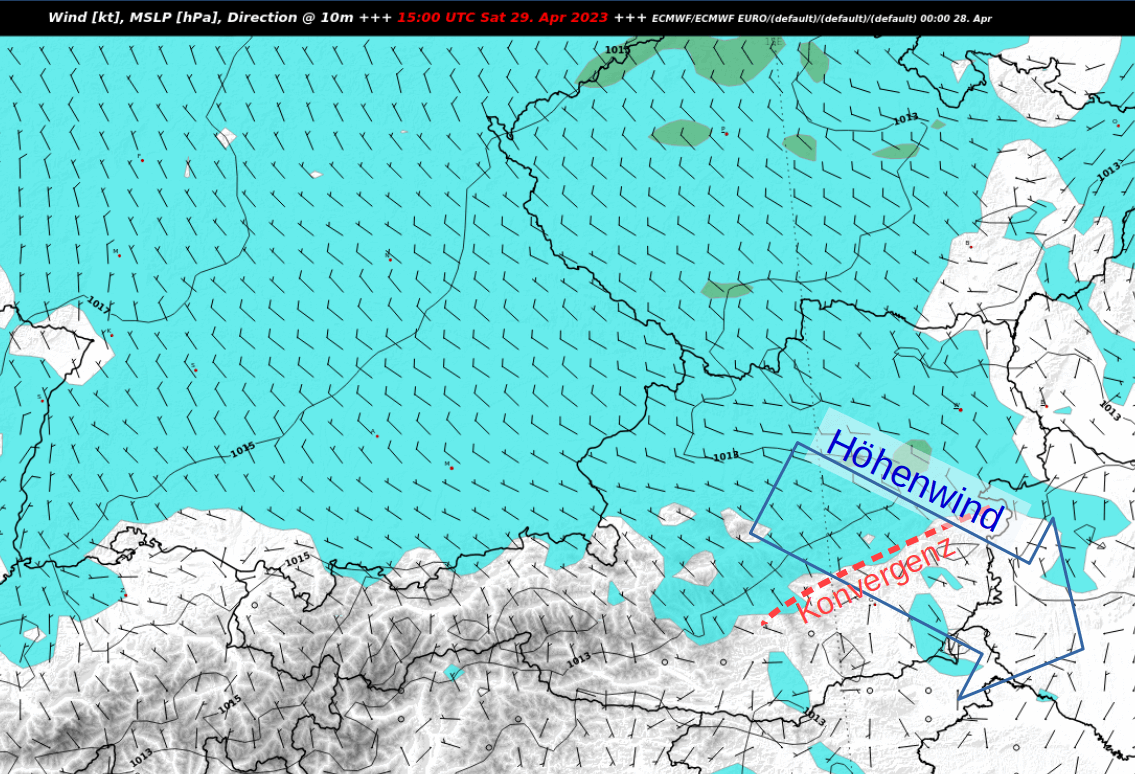

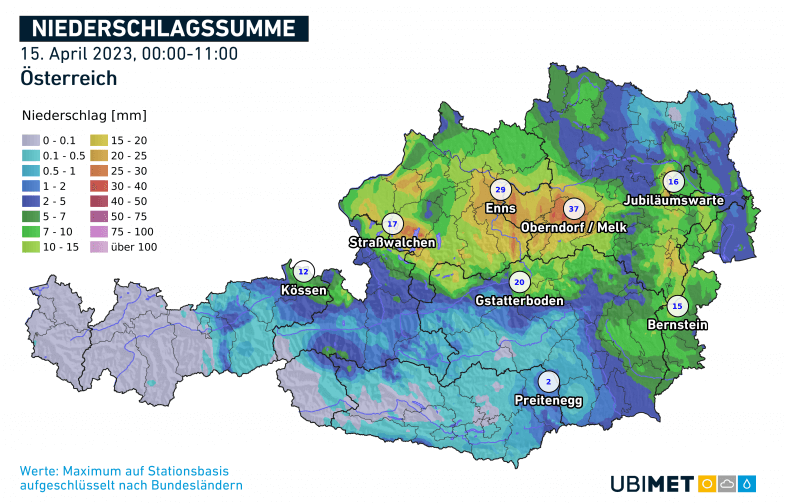

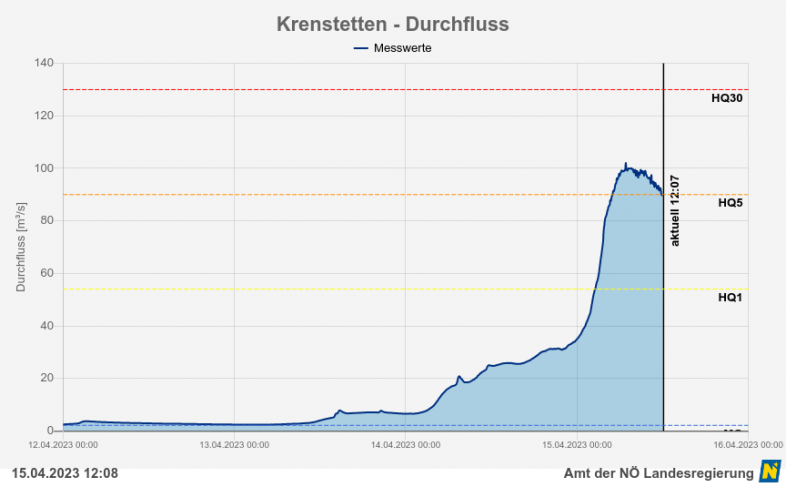

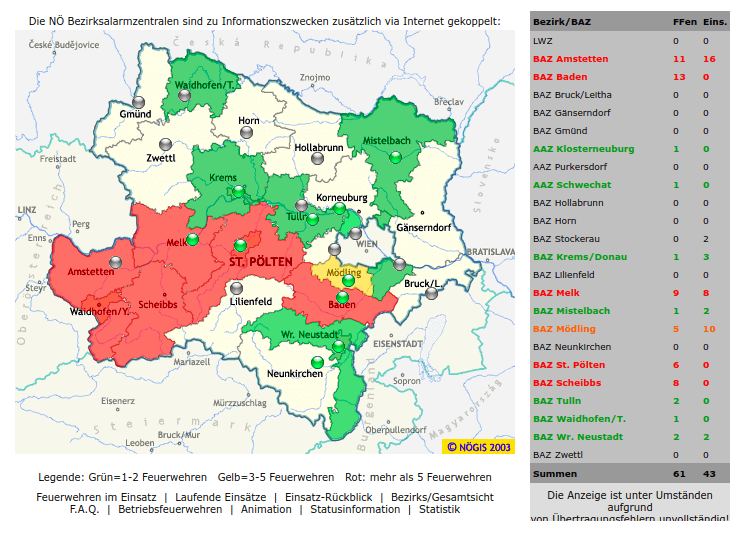

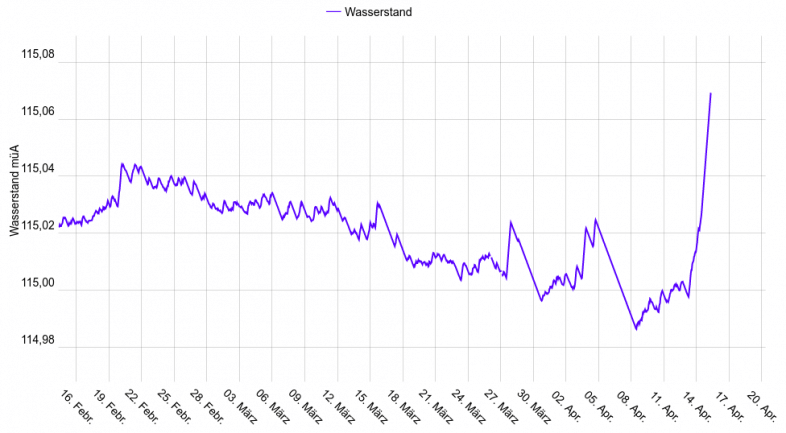

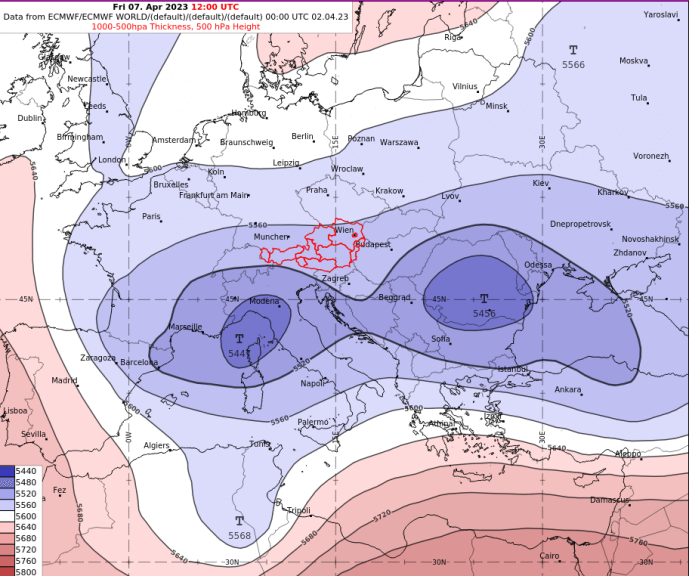

Zur Monatsmitte kam es zu einer Umstellung der Großwetterlage, welche am 16. April am Alpenostrand zu kräftigen Gewittern geführt hat. Im Bezirk Neunkirchen kam es zu Starkregen und Hagel, u.a. in Pottschach-Ternitz gab es mit 76 mm Tagesniederschlag einen neuen Monatsrekord. Nur wenige Stunden später sank die Schneefallgrenze im Süden bis in tiefe Lagen ab, u.a. in Villach und Klagenfurt wurde es nochmals weiß.

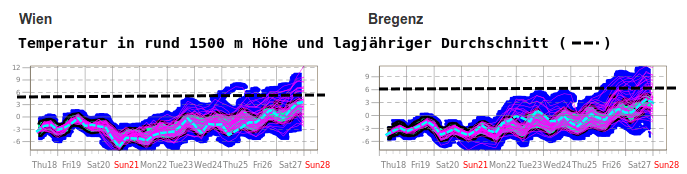

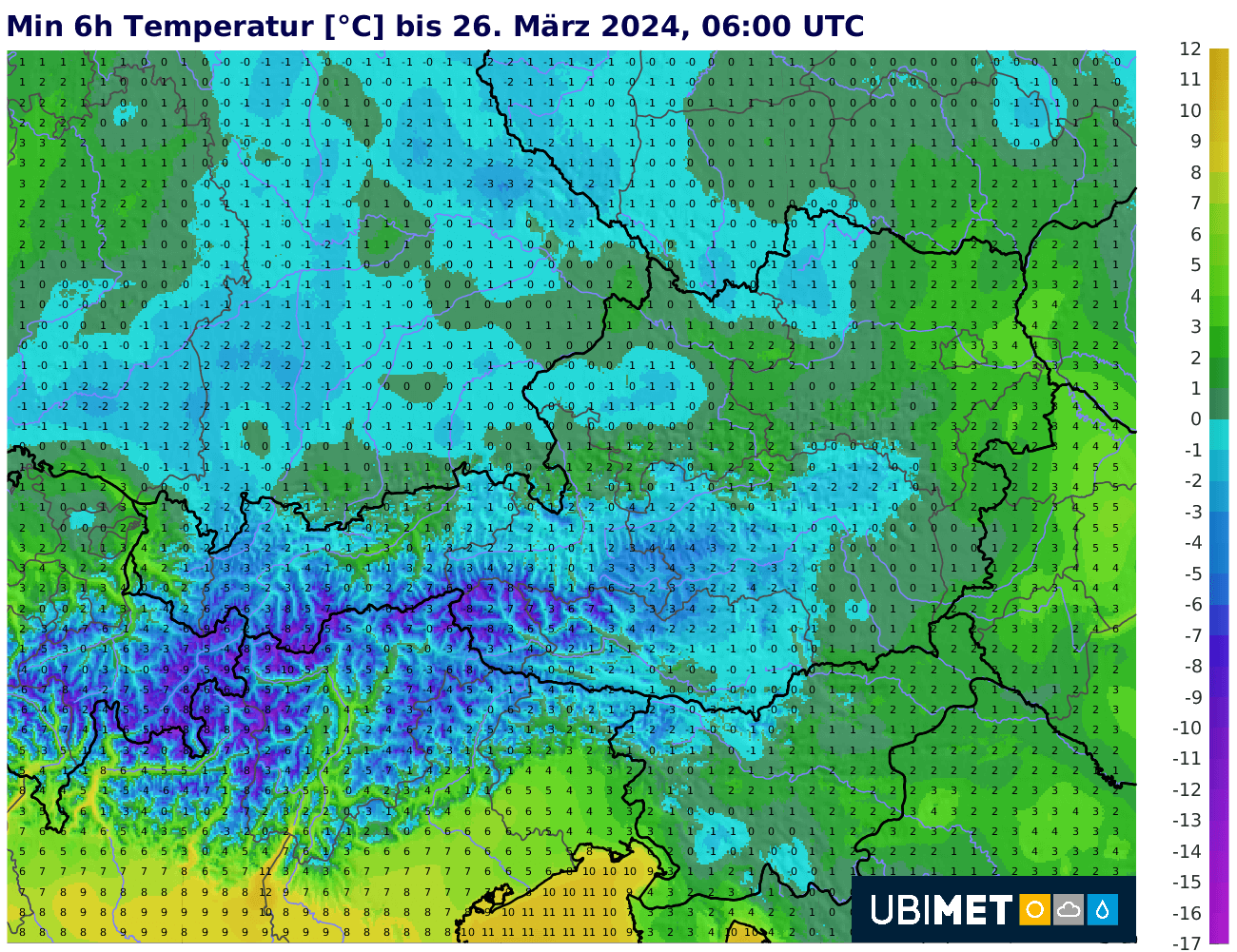

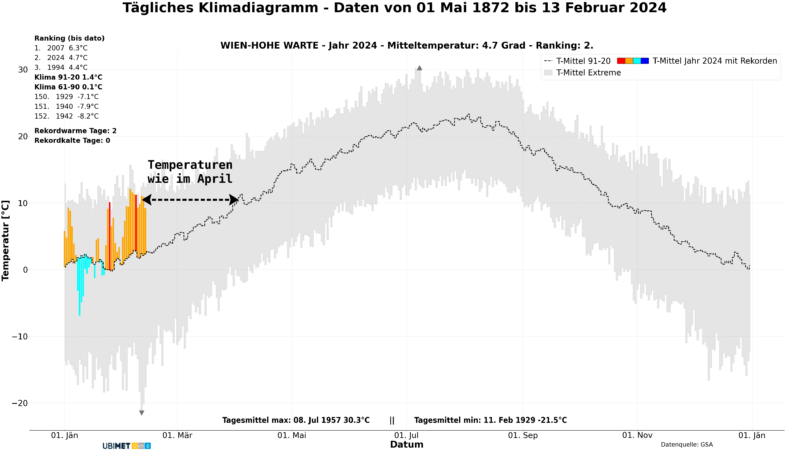

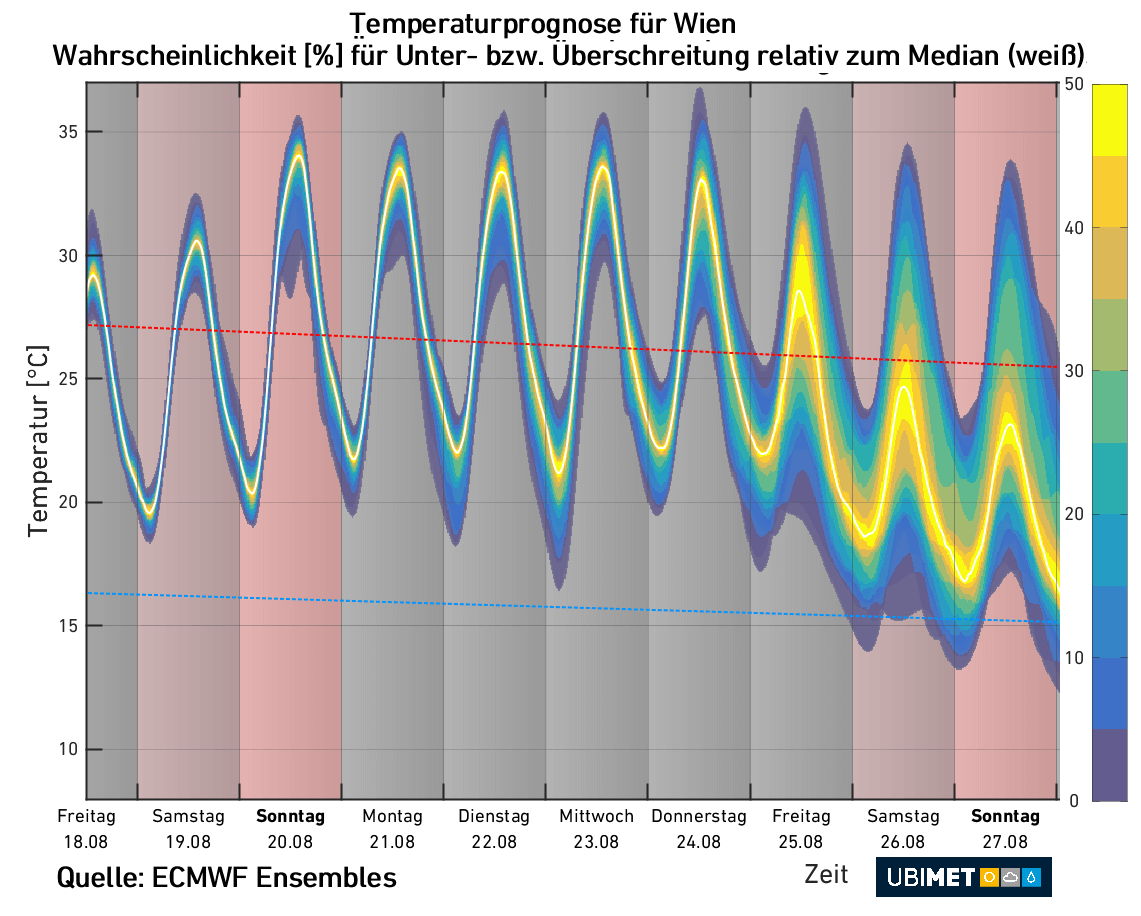

In den folgenden 10 Tagen lagen die Temperaturen unter dem jahreszeitlichen Mittel, was seit Jahresbeginn erst dem zweiten nennenswerten Kaltlufteinbruch entspricht.

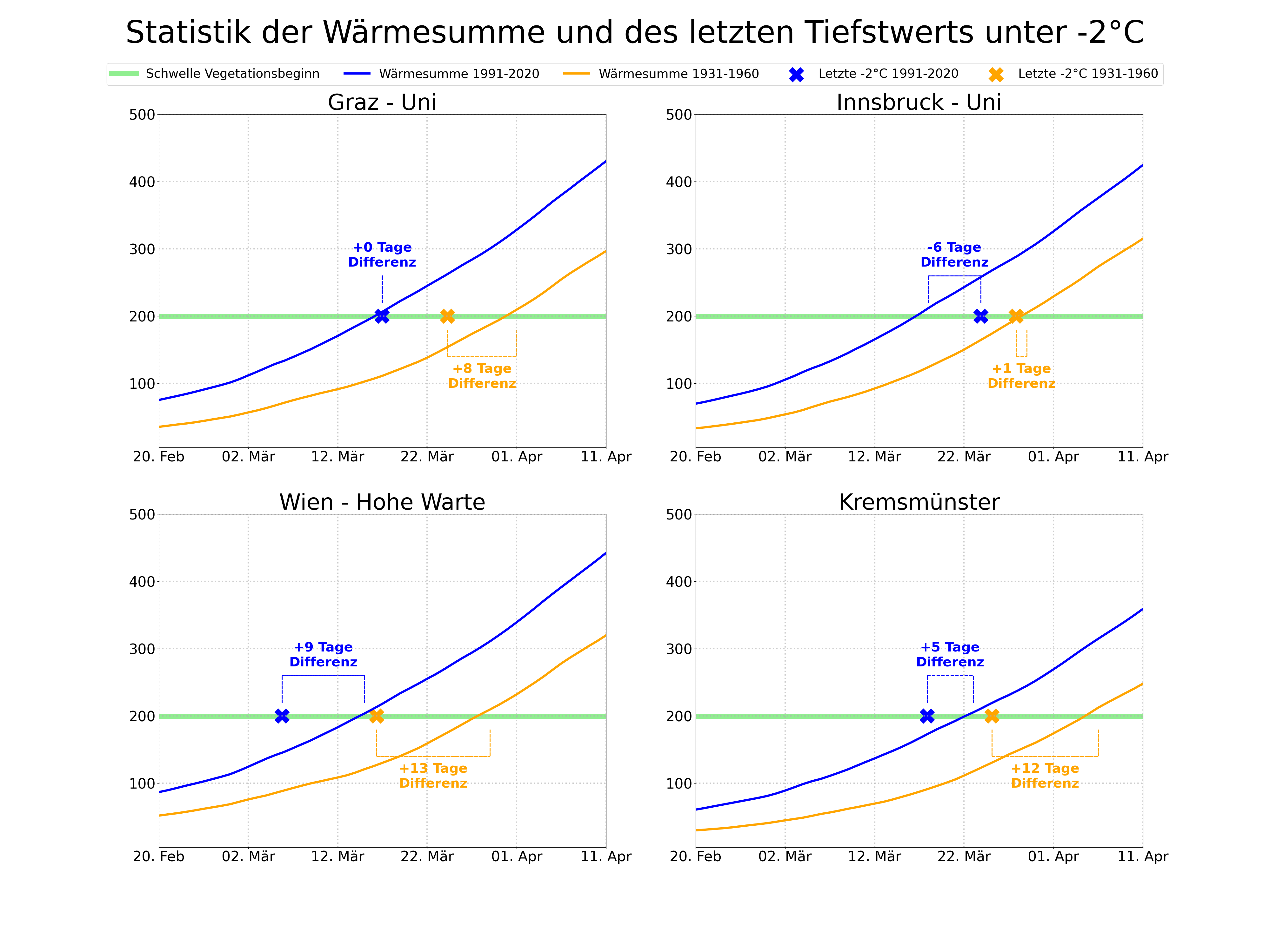

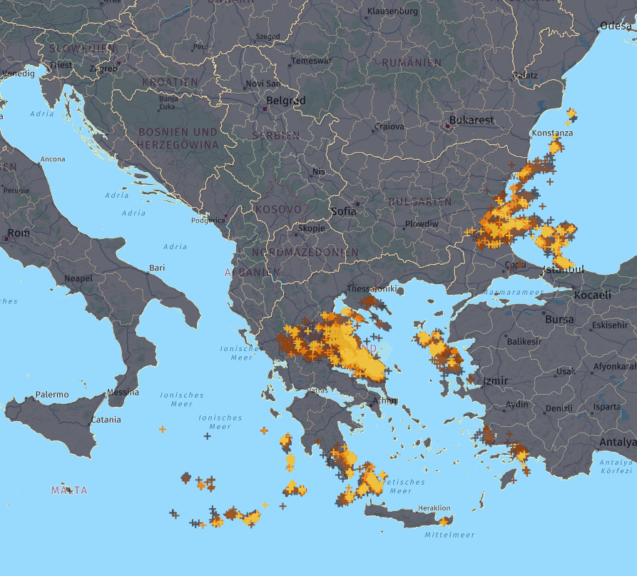

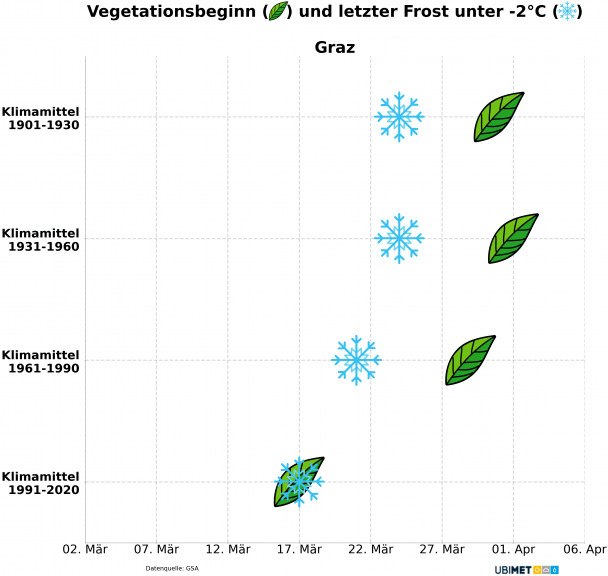

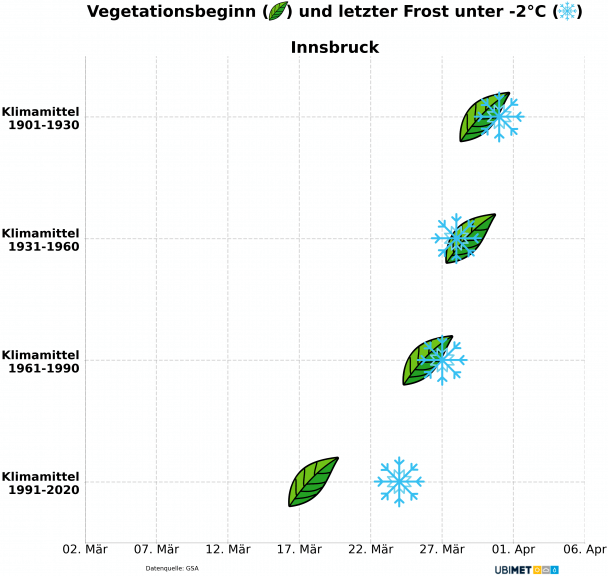

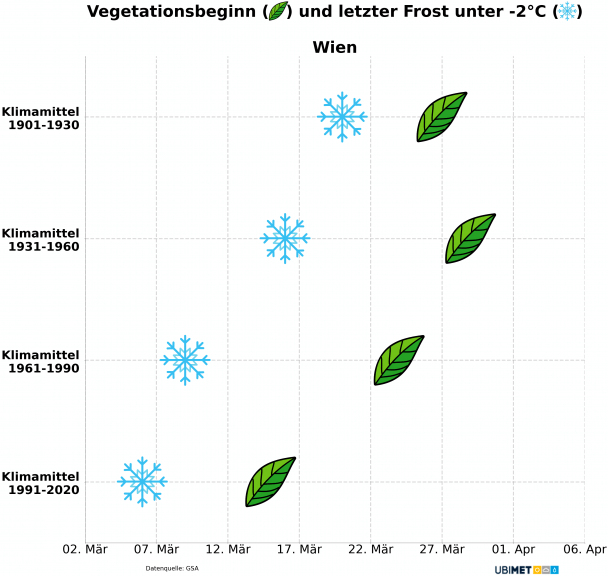

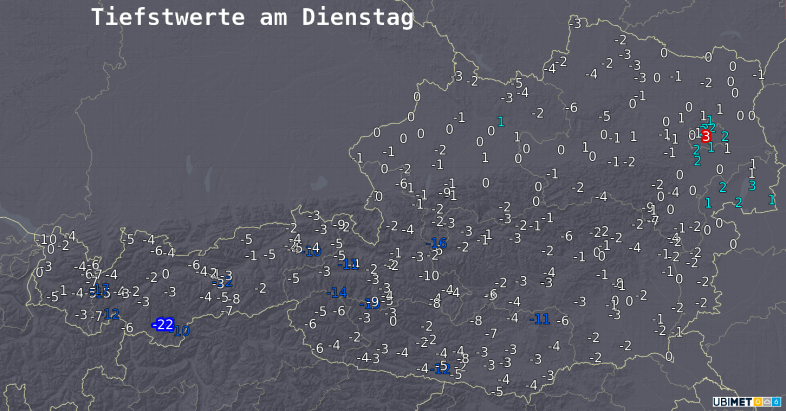

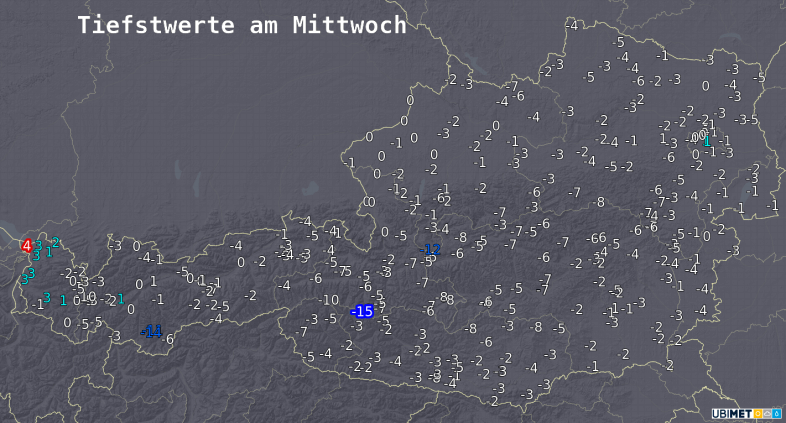

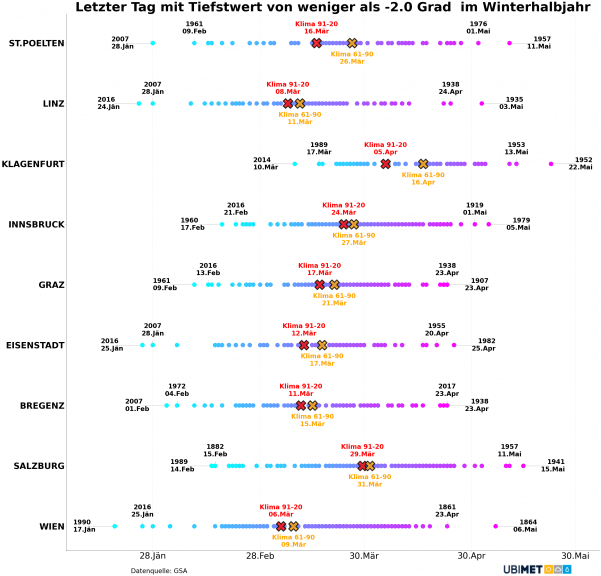

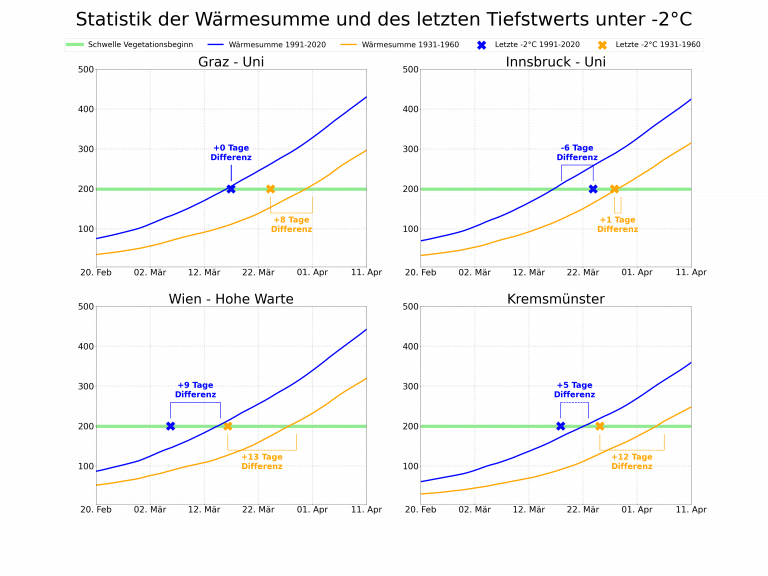

Im Zeitraum vom 18. bis zum 27. April folgten auch mehrere Frostnächte, was u.a. aufgrund der bereits außergewöhnlich fortgeschrittenen Vegetationsentwicklung zu Schäden in Millionenhöhe in der Landwirtschaft geführt hat. Ersten Abschätzungen zufolge wurde die Hälfte des steirischen Obstanbaus in Mitleidenschaft gezogen.

Tiefste Temperaturen (<1000 m)

- -7,8 Grad Liebenau / Gugu (OÖ, 26.)

- -6,9 Grad Schwarzau im Freiwald (NÖ, 26.)

- -5,8 Grad Seckau (ST, 22.)

- -5,7 Grad Weitensfeld (K, 21.)

- -5,5 Grad Zeltweg (ST, 22.)

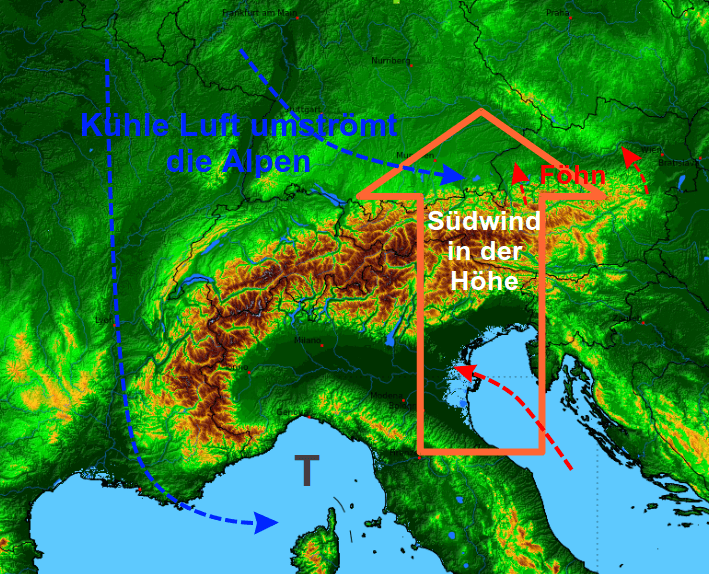

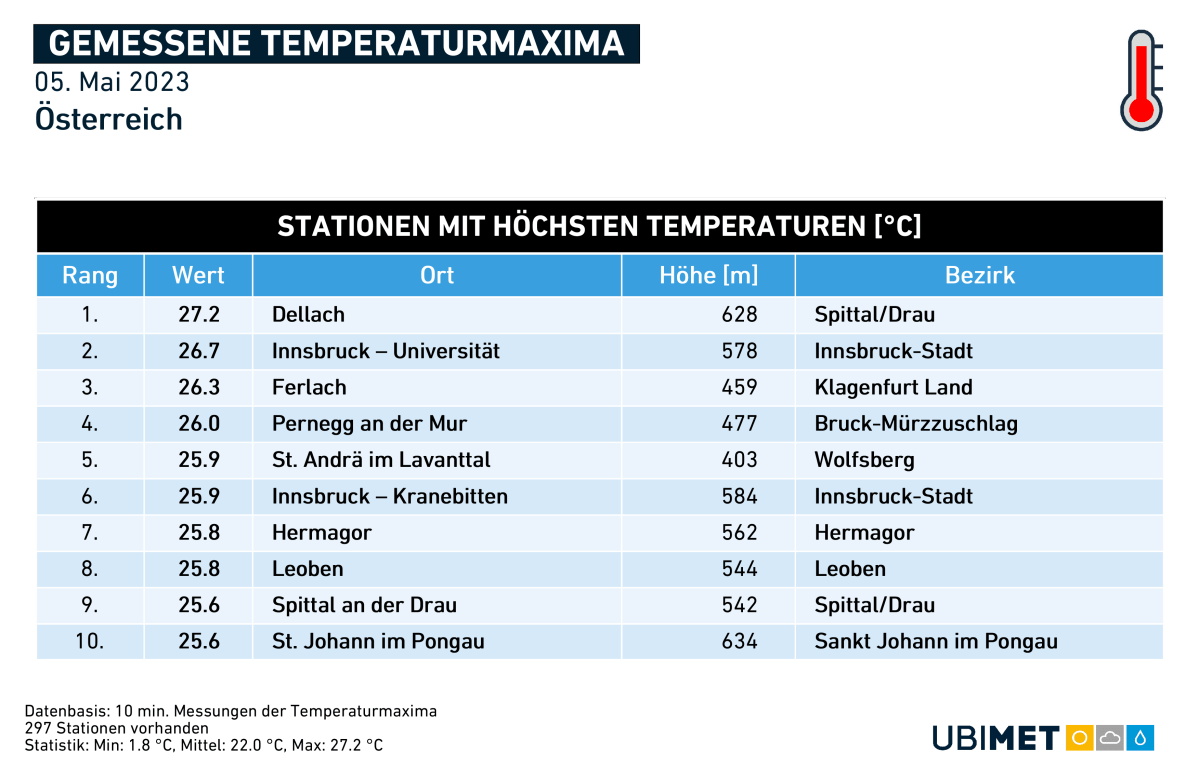

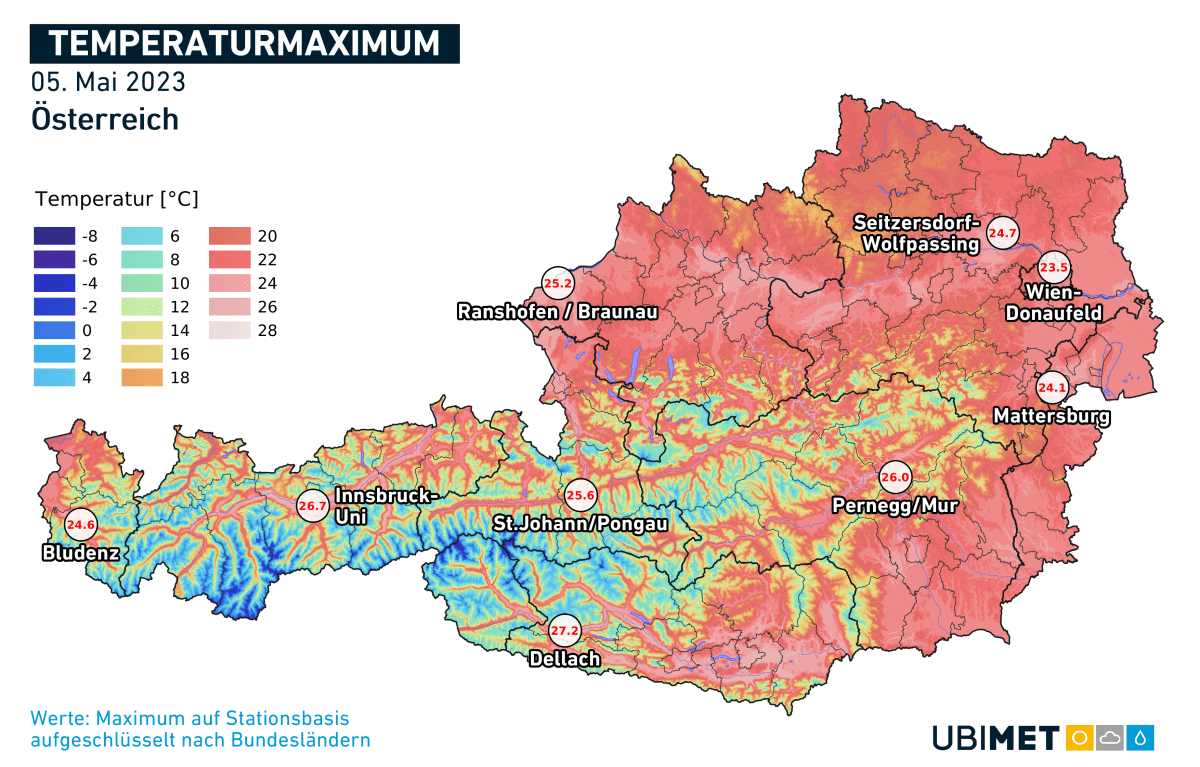

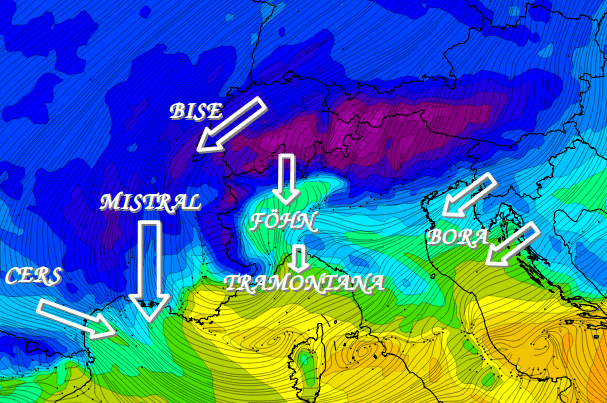

Am Monatsende wurde es bei föhnigem Südwind dann neuerlich sommerlich warm. In Summe schließt der April als einer der fünfzehn wärmsten seit Messbeginn ab, der Kaltlufteinbruch nach der Monatsmitte konnte lediglich eine Top10-Platzierung verhindern.

#Flieder im Schnee gibt es auch in Reutte #Tirol nicht alle Jahre. Vor allem aber weil er normalerweise erst Mitte bis Ende Mai bei uns blüht pic.twitter.com/HRnBOLuga6

— Flo (@fleming1311) April 18, 2024

Auch im Osten hat es oberhalb von etwa 300 m angezuckert, wie etwa im Wienerwald. https://t.co/bYQCwirL6X

— uwz.at (@uwz_at) April 23, 2024

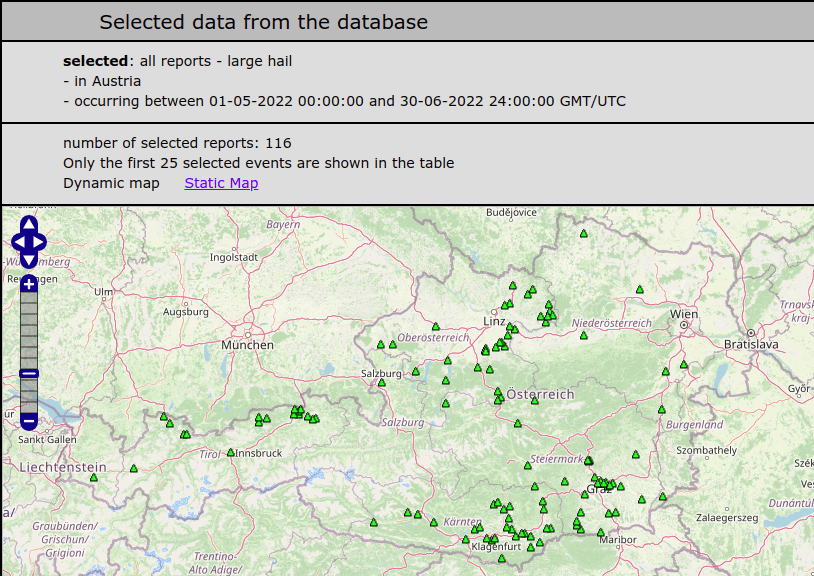

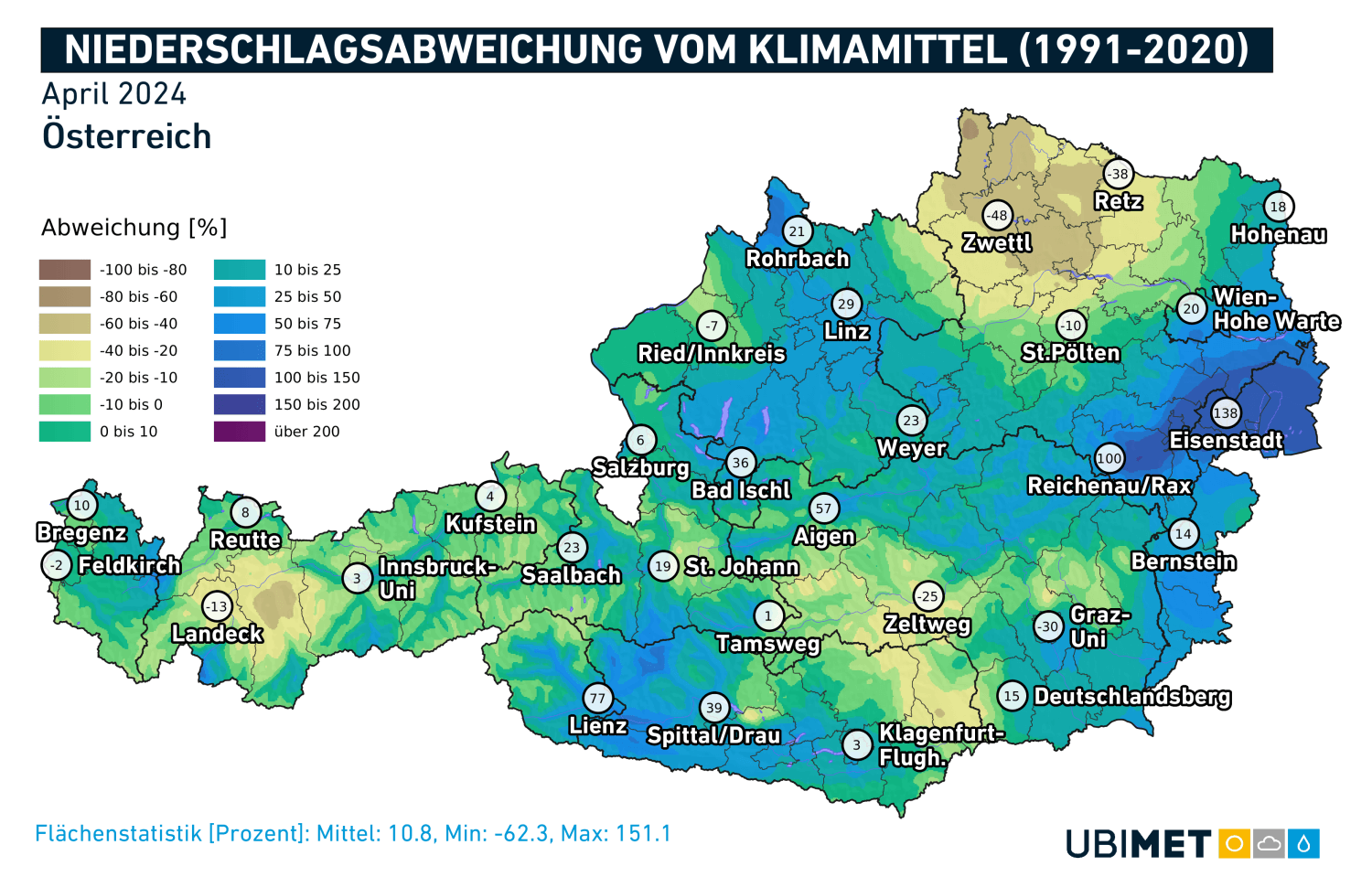

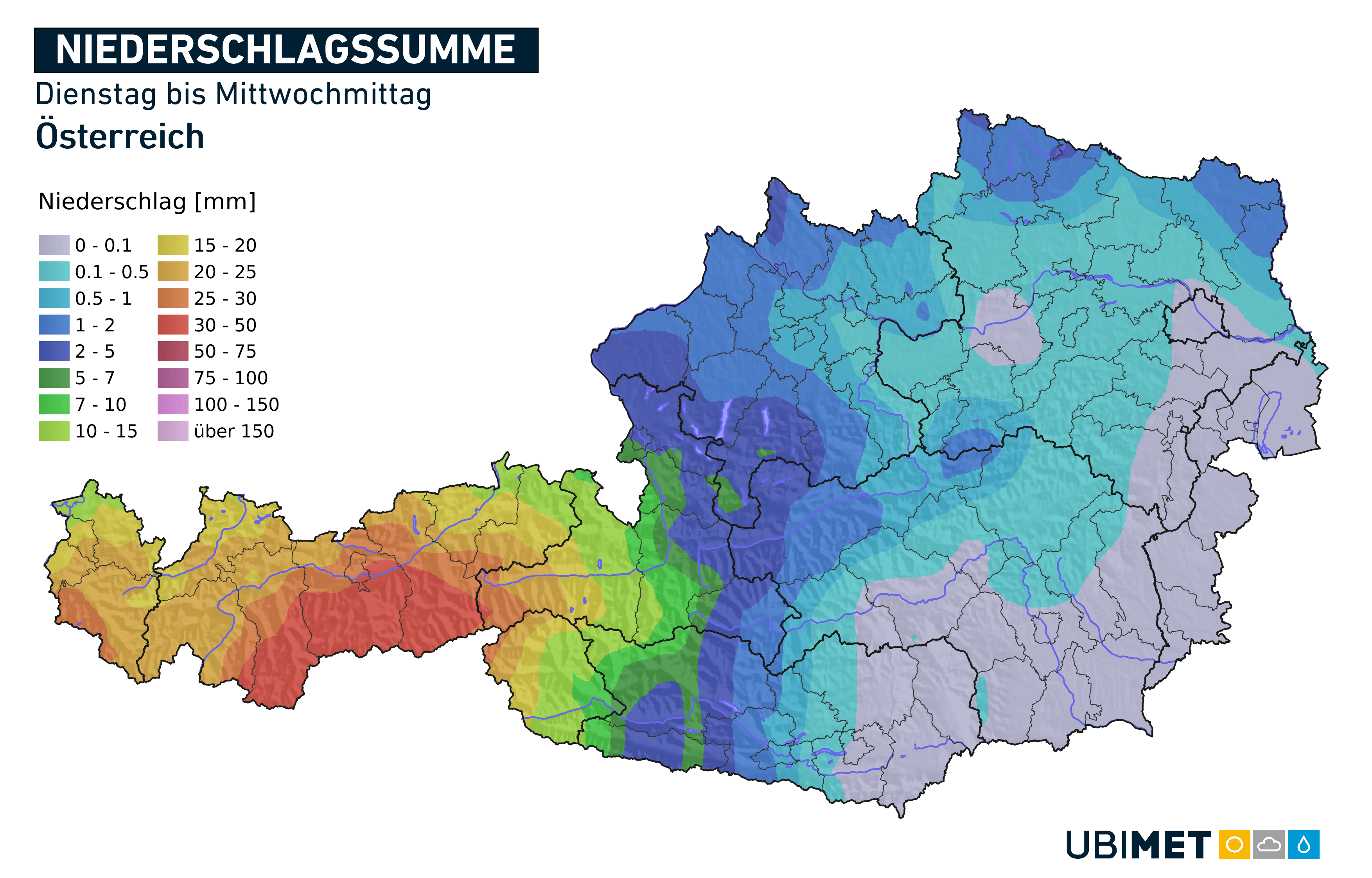

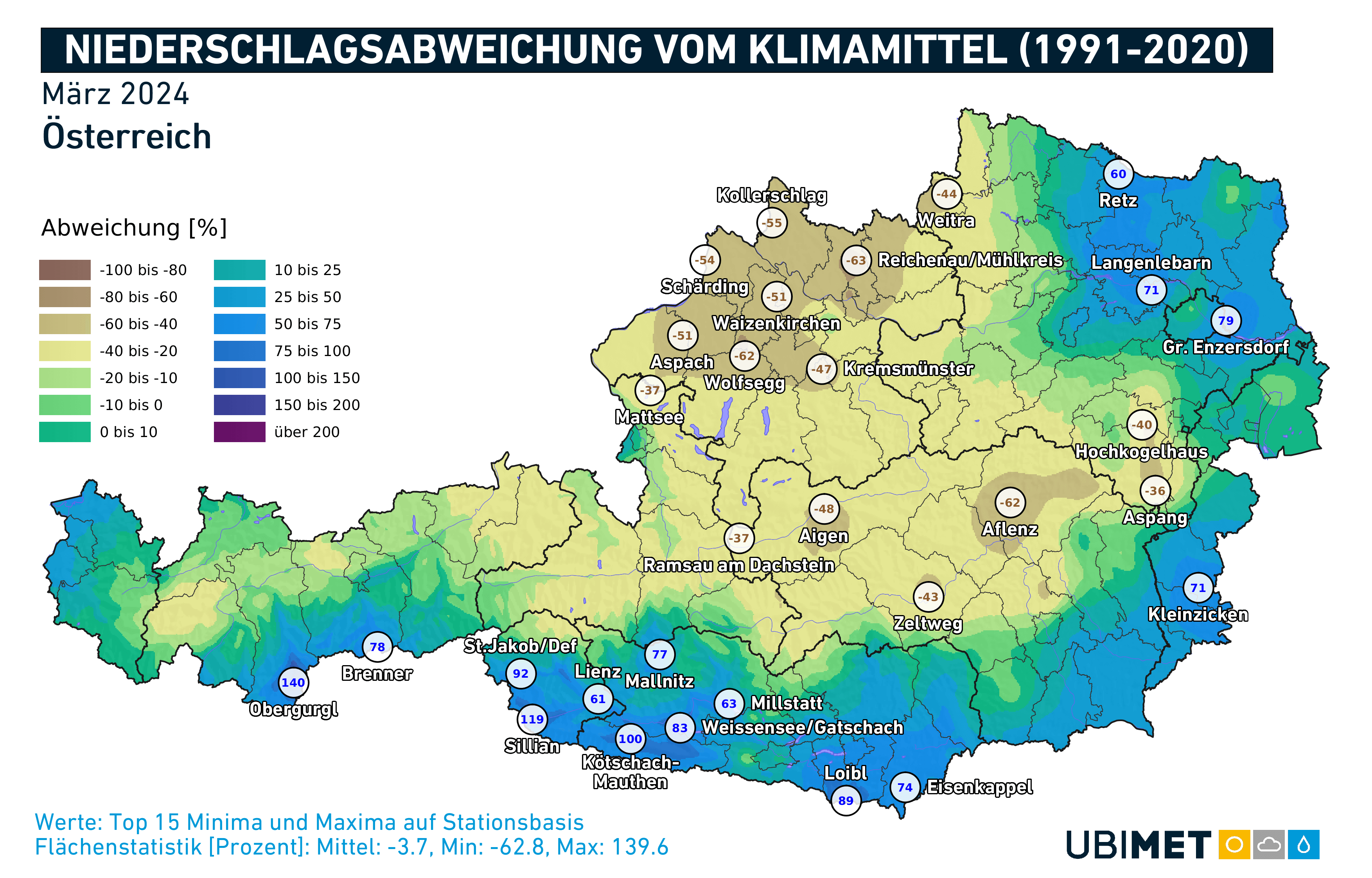

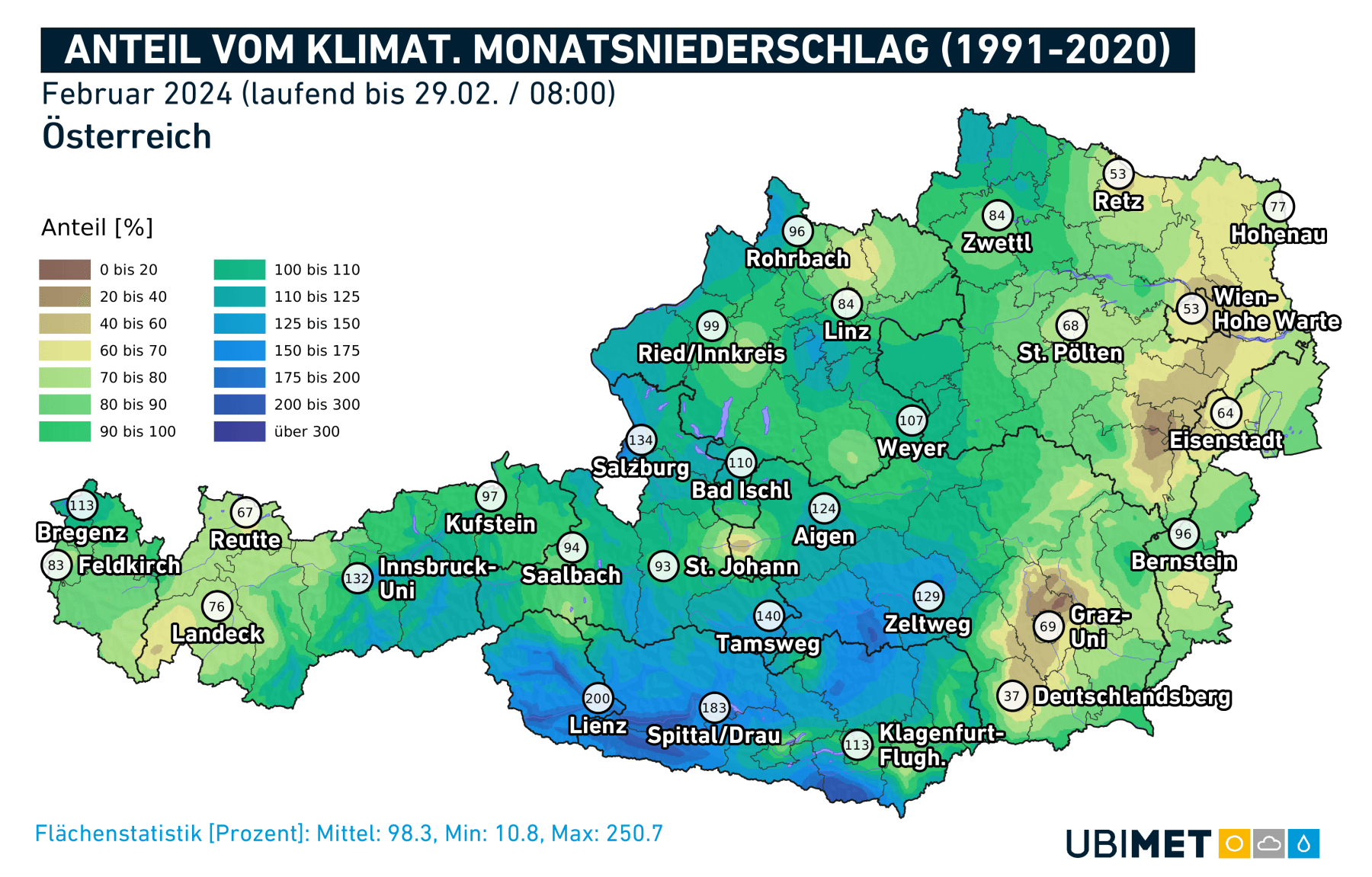

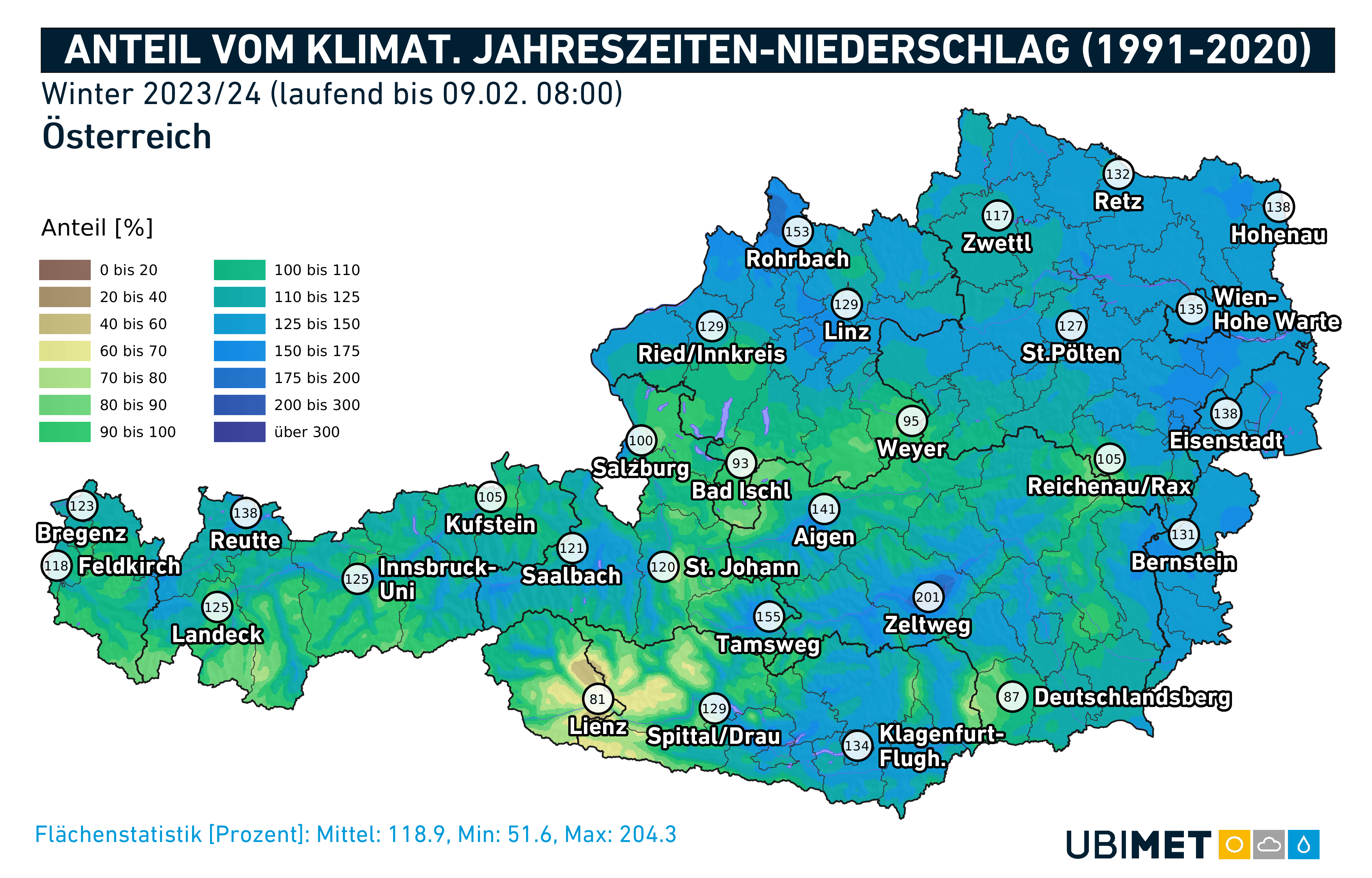

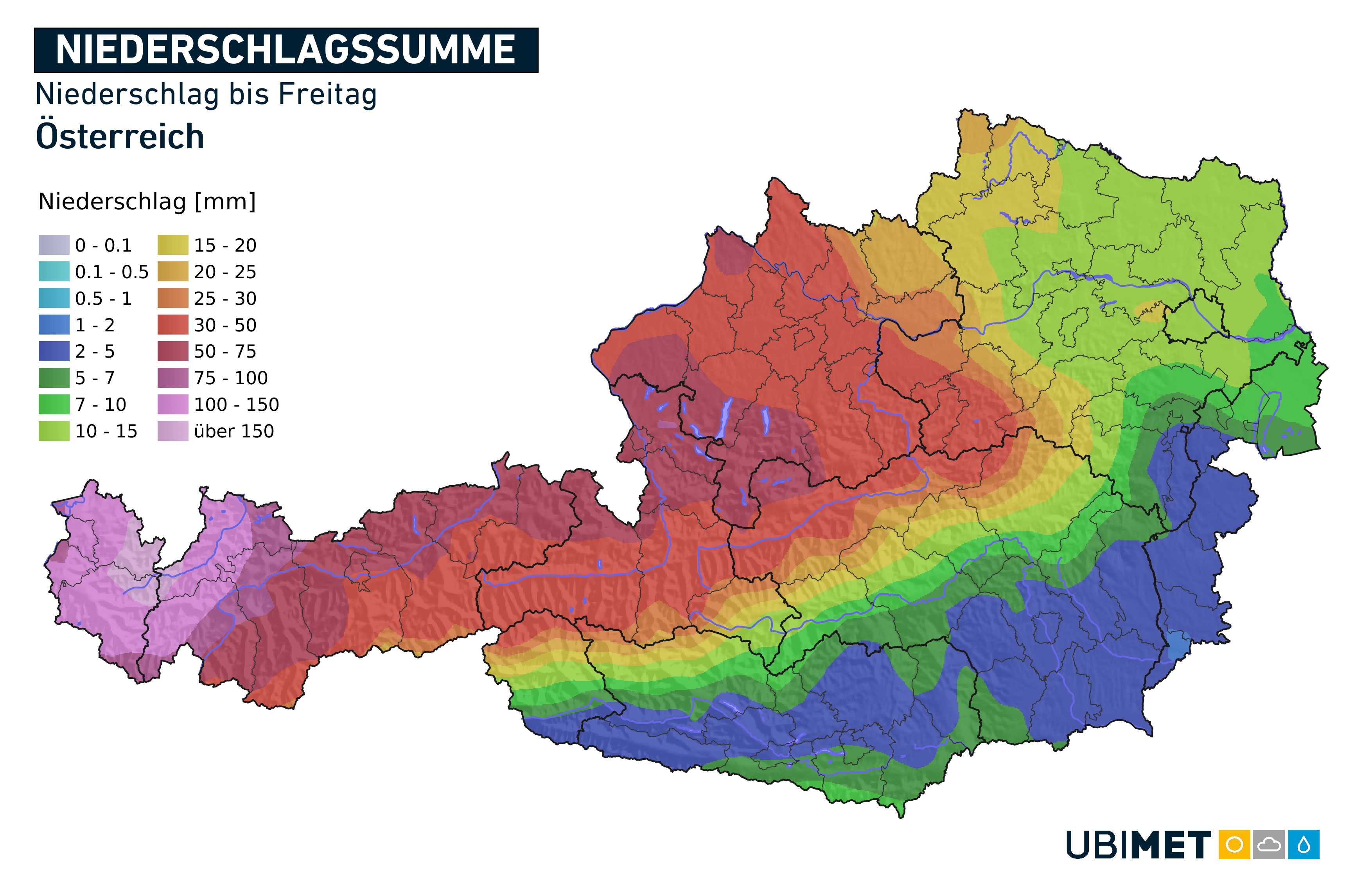

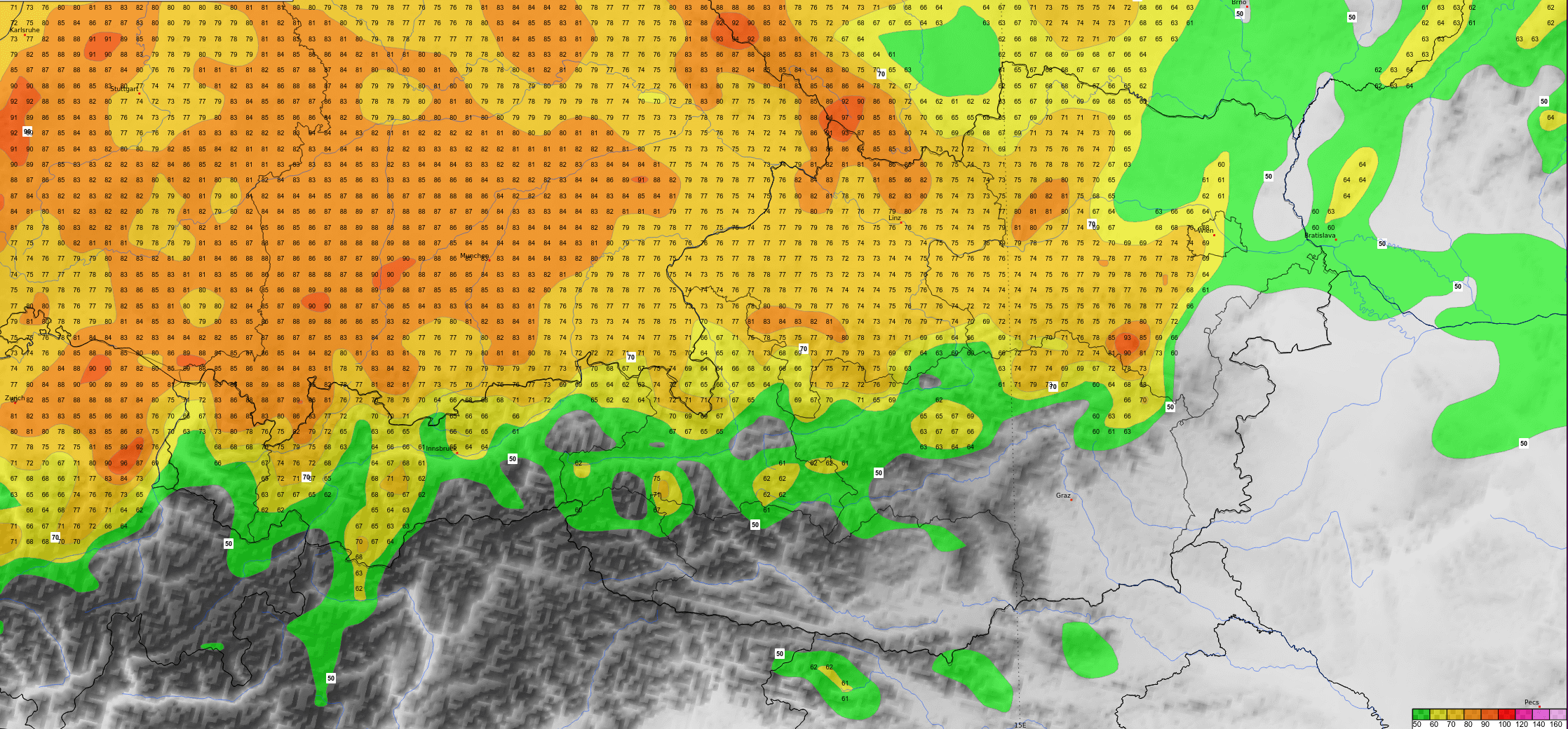

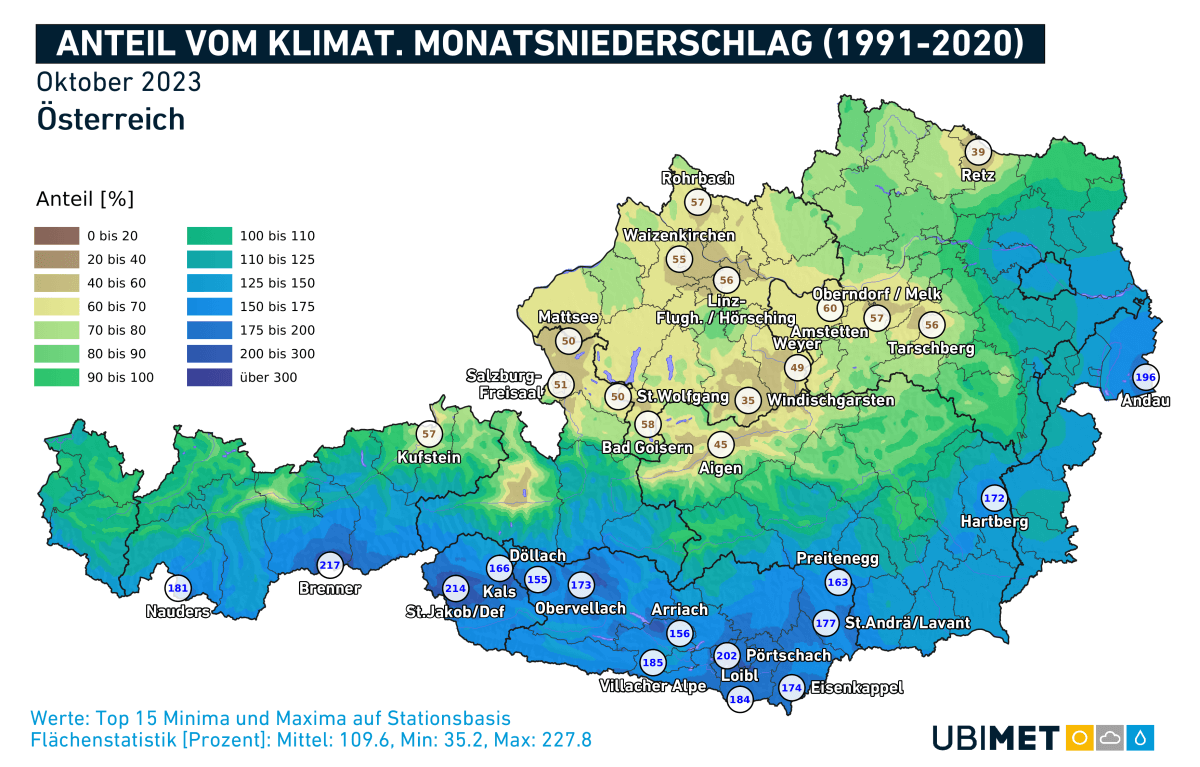

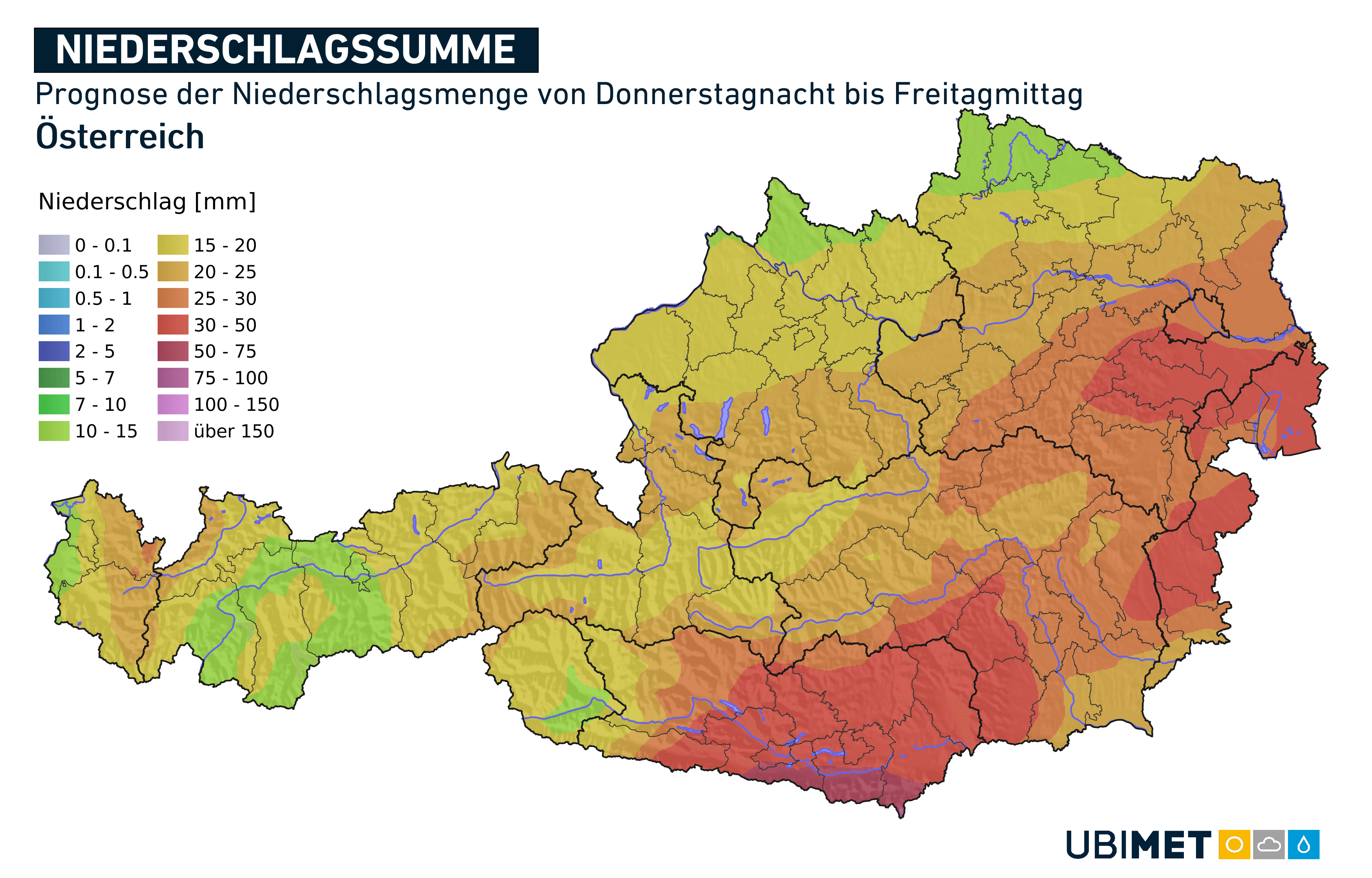

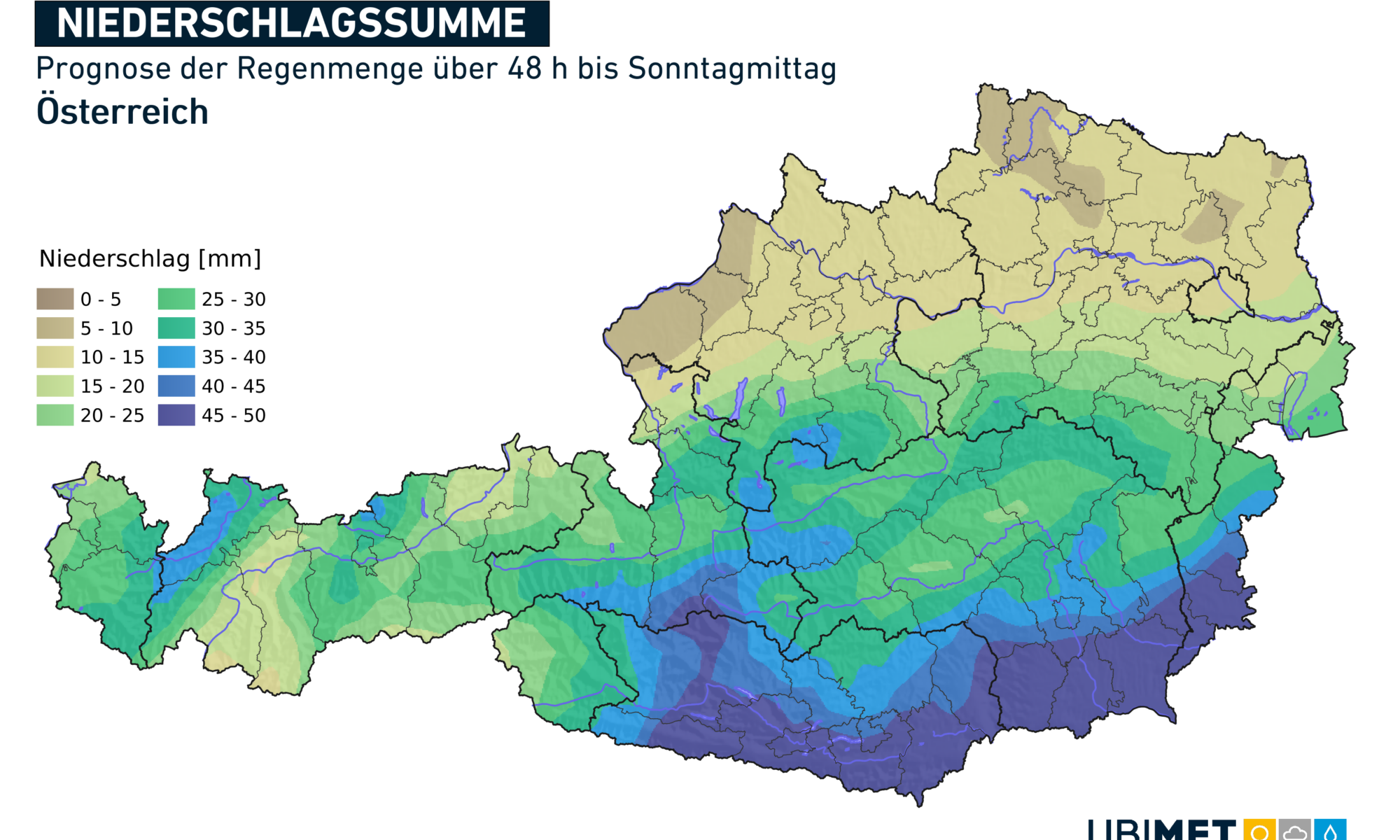

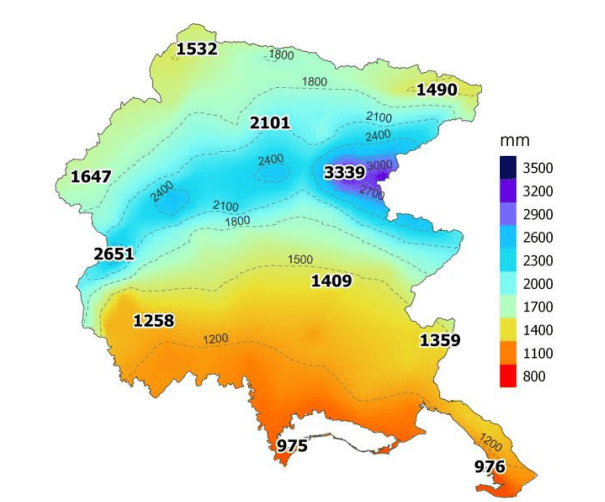

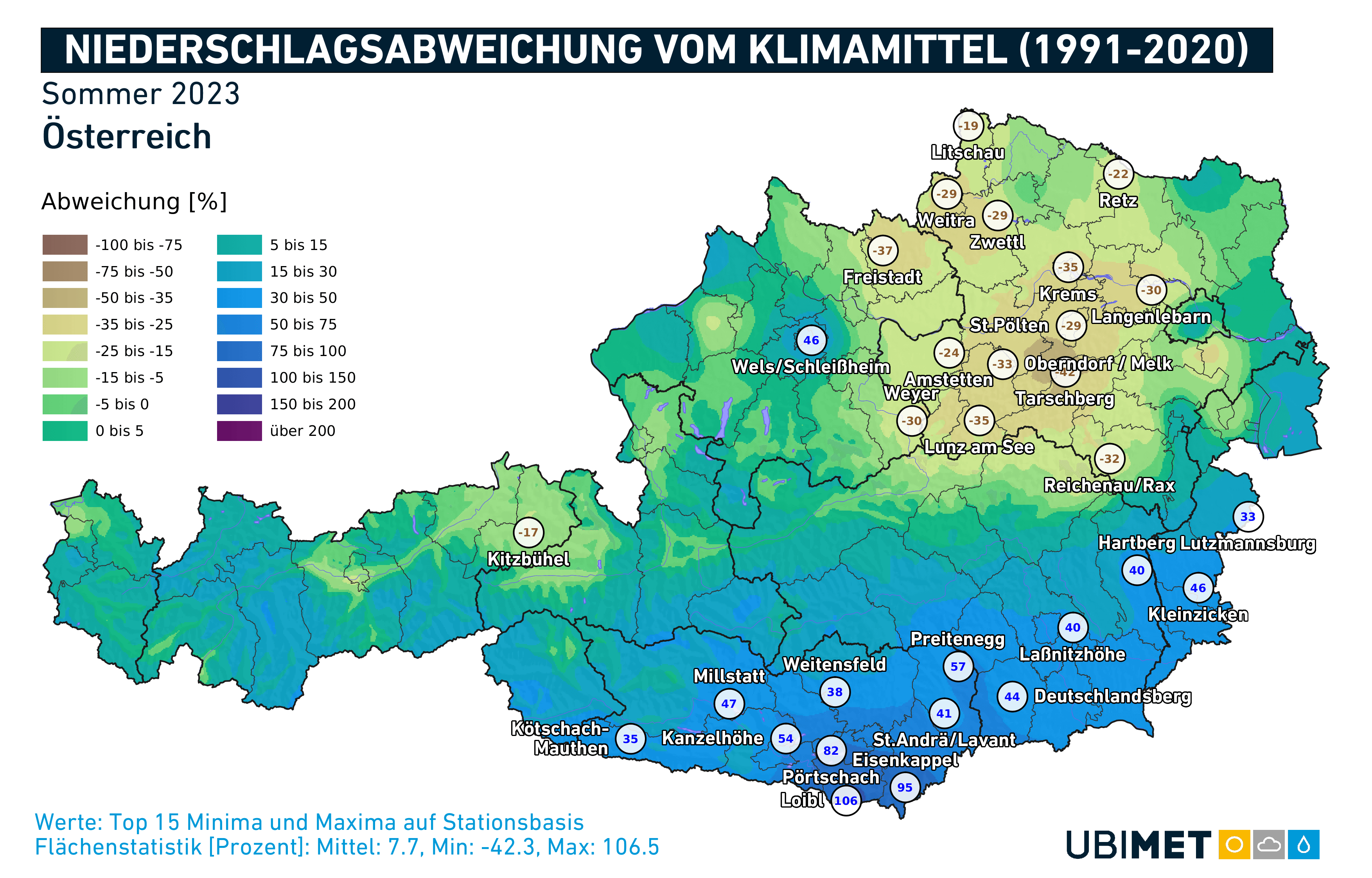

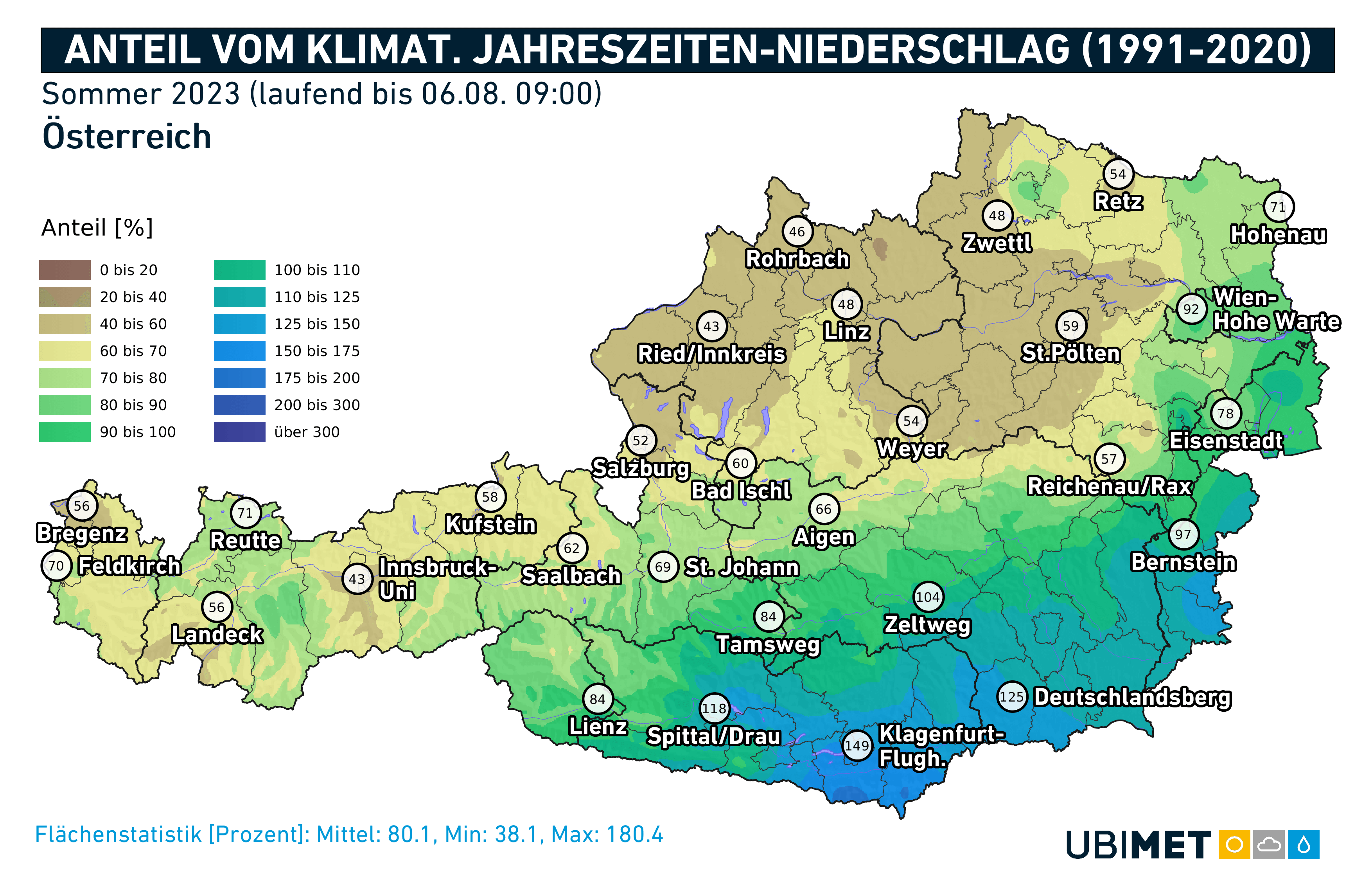

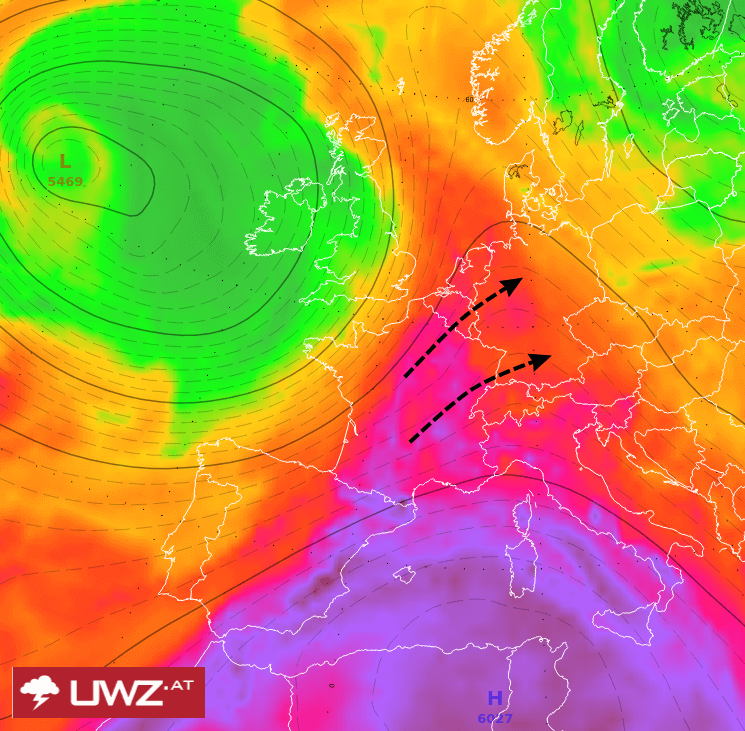

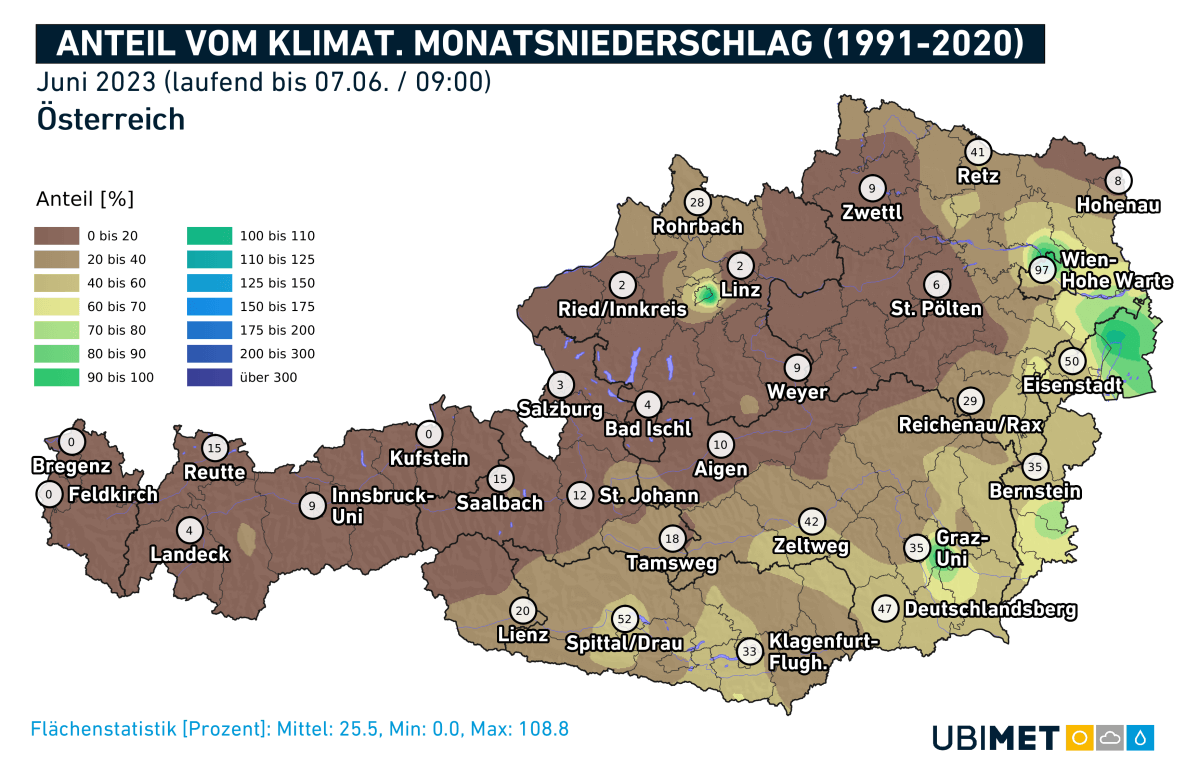

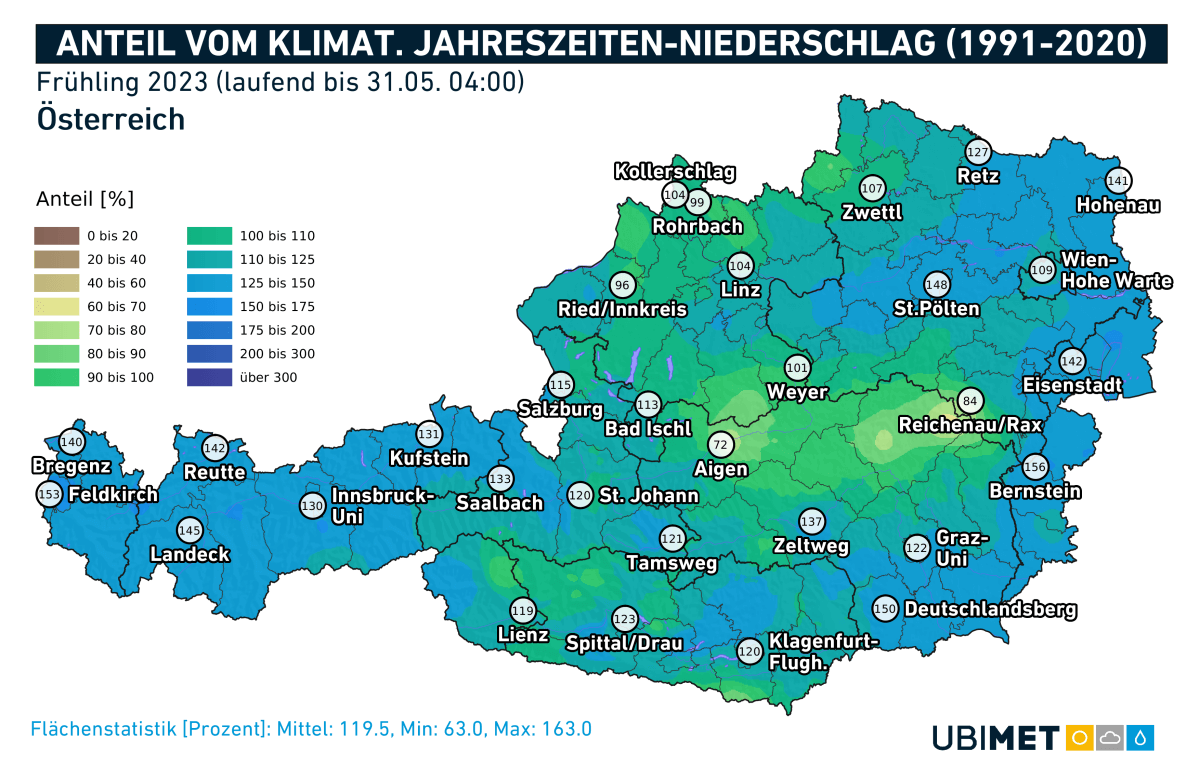

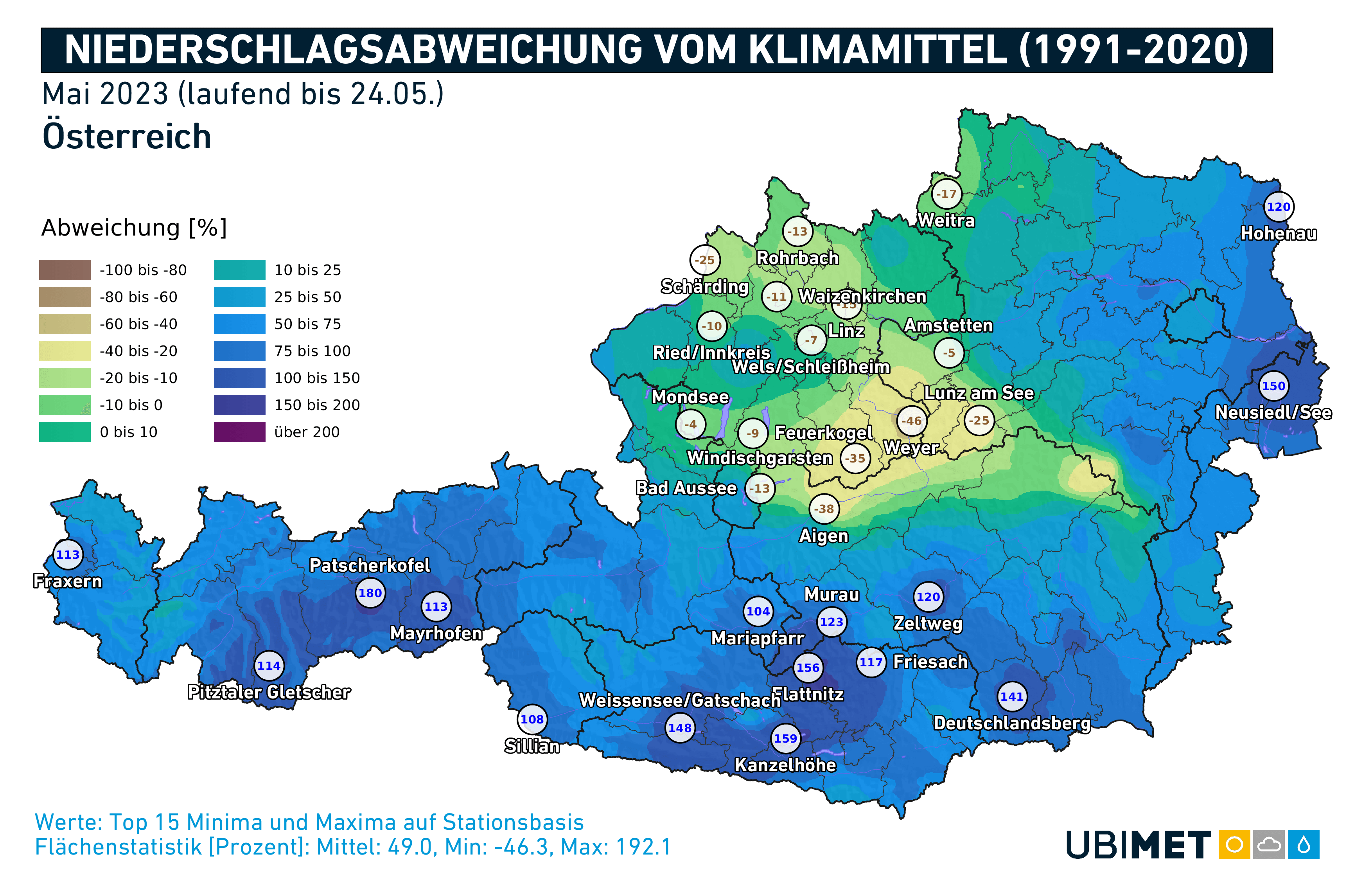

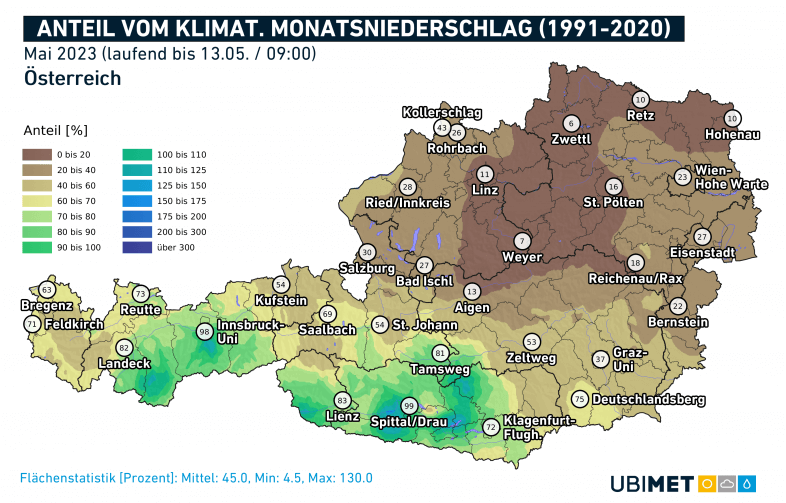

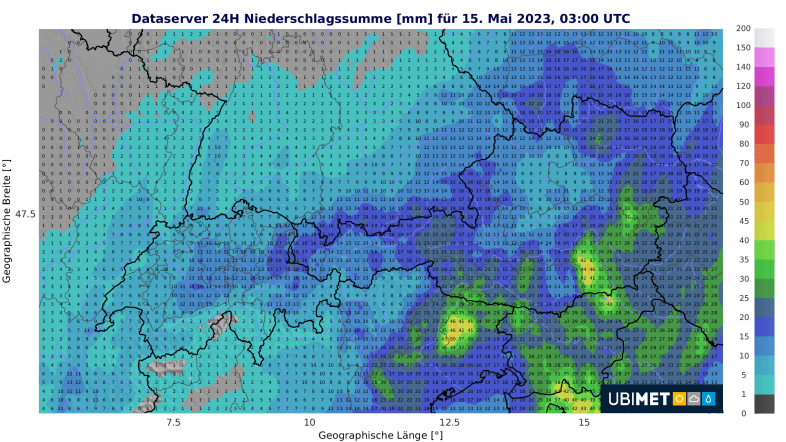

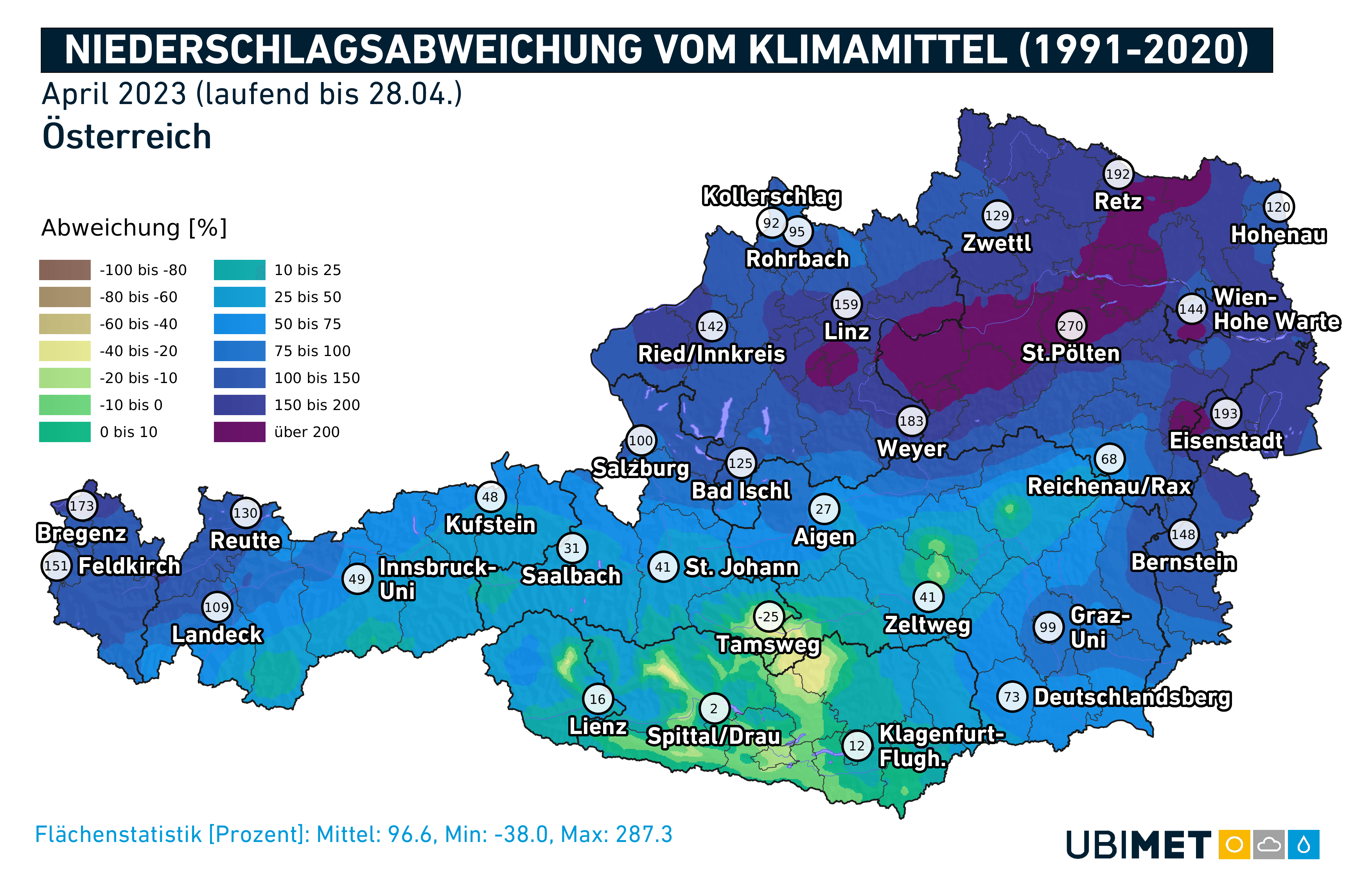

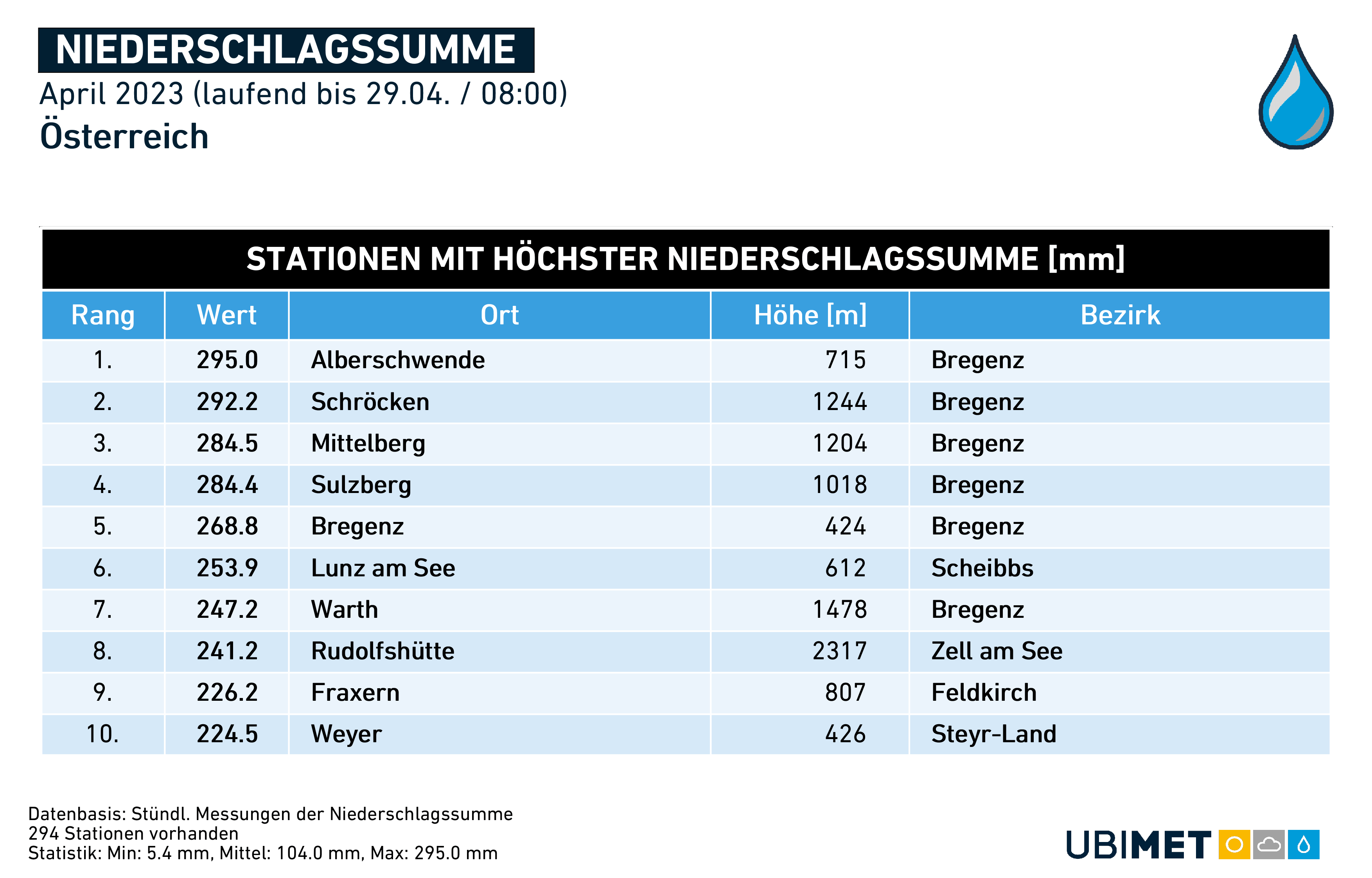

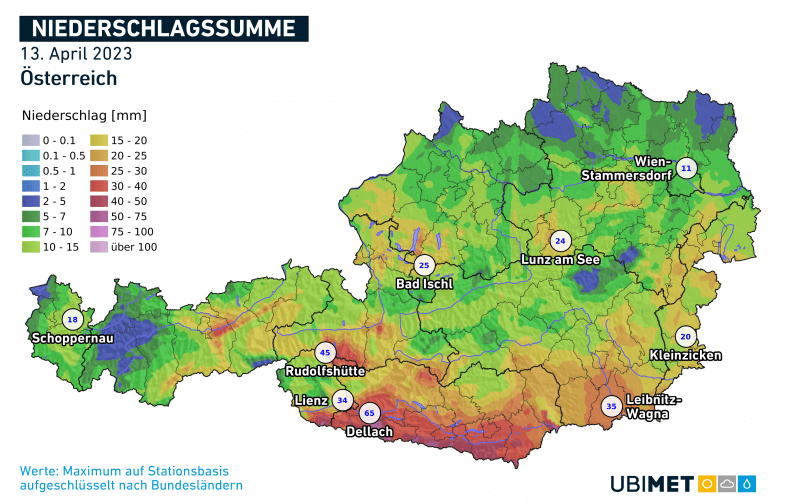

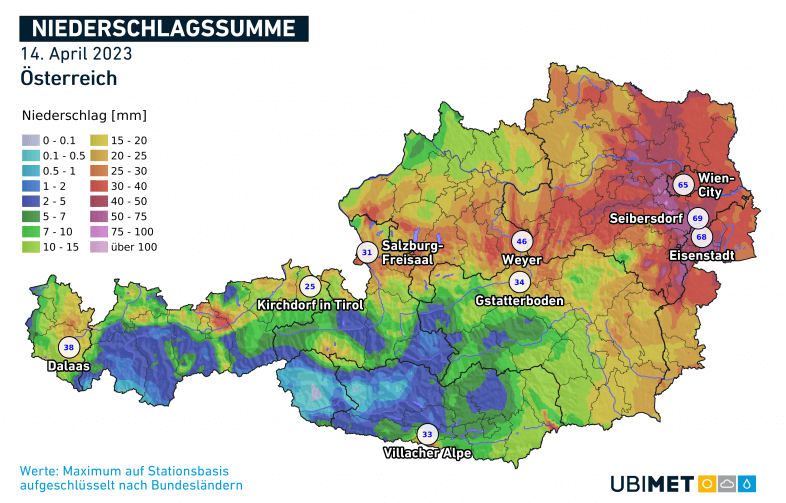

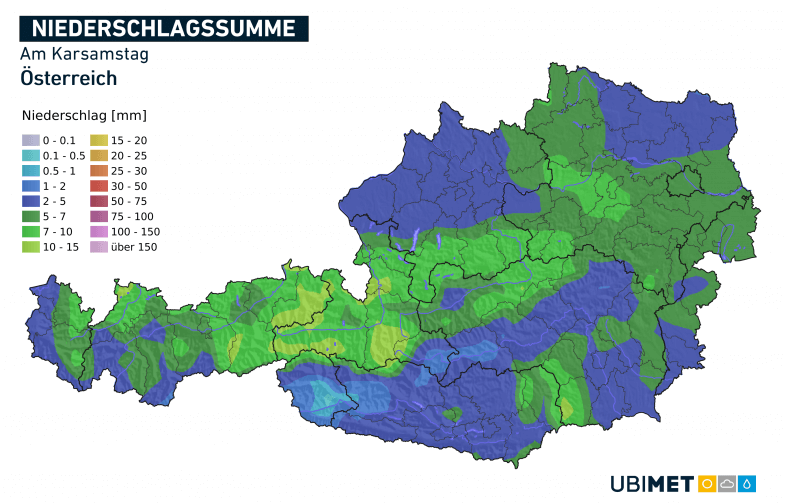

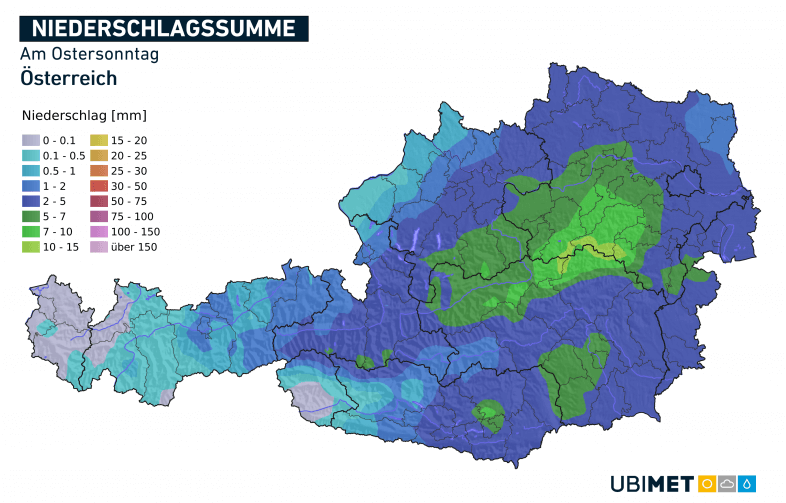

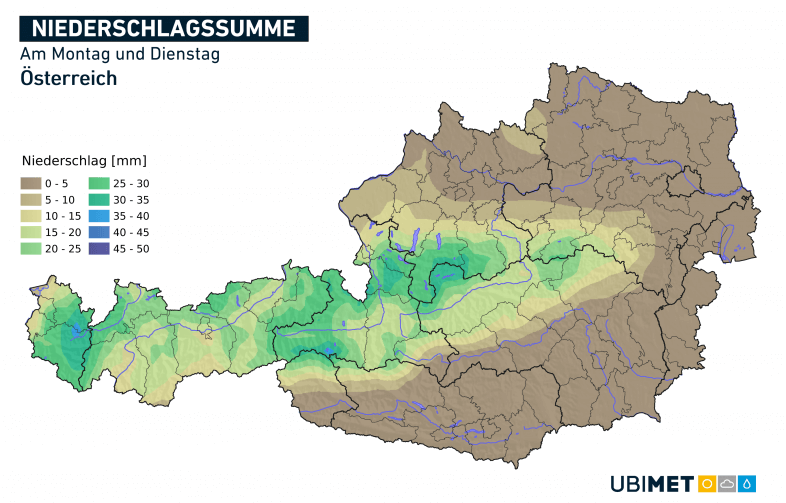

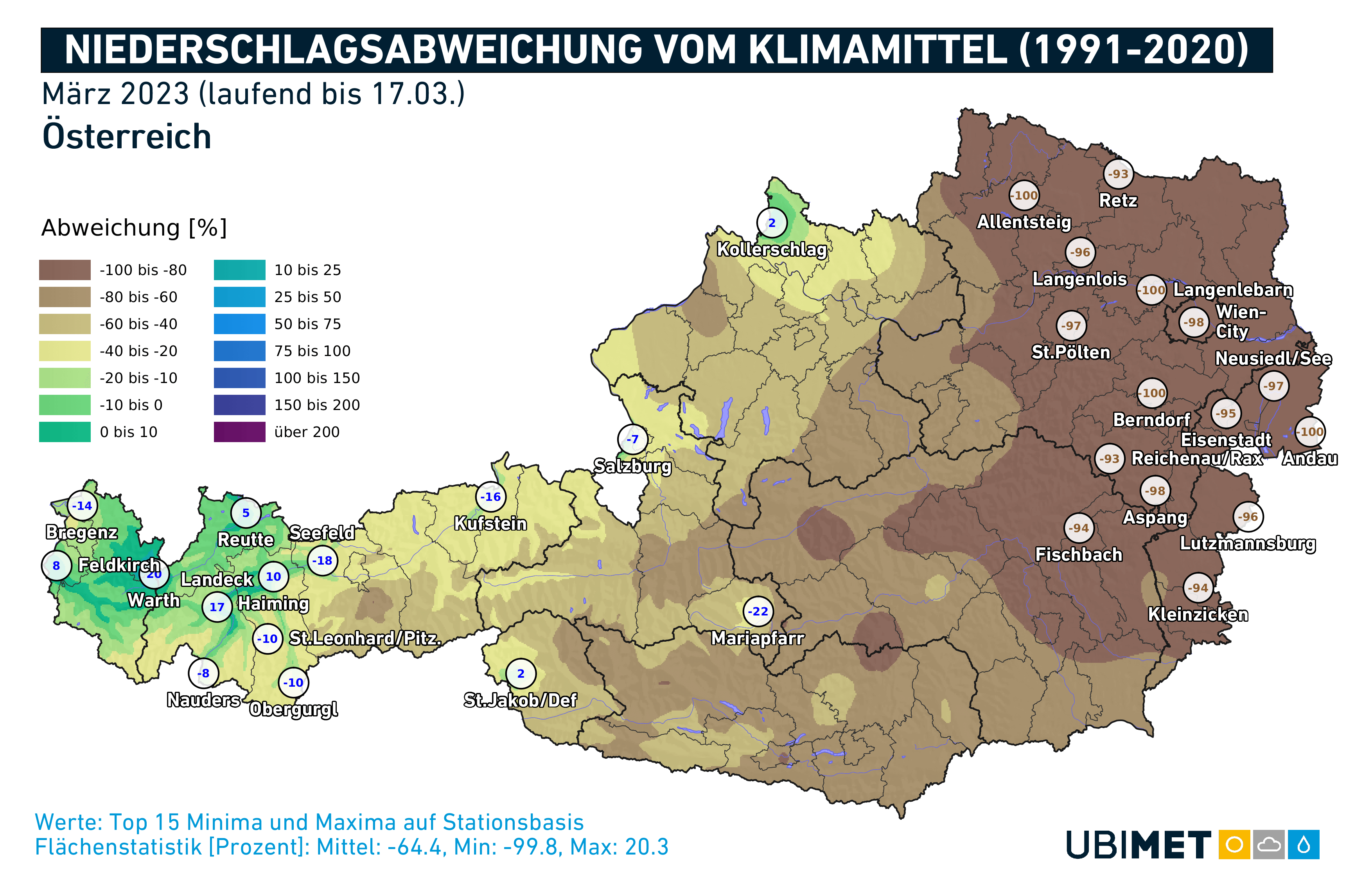

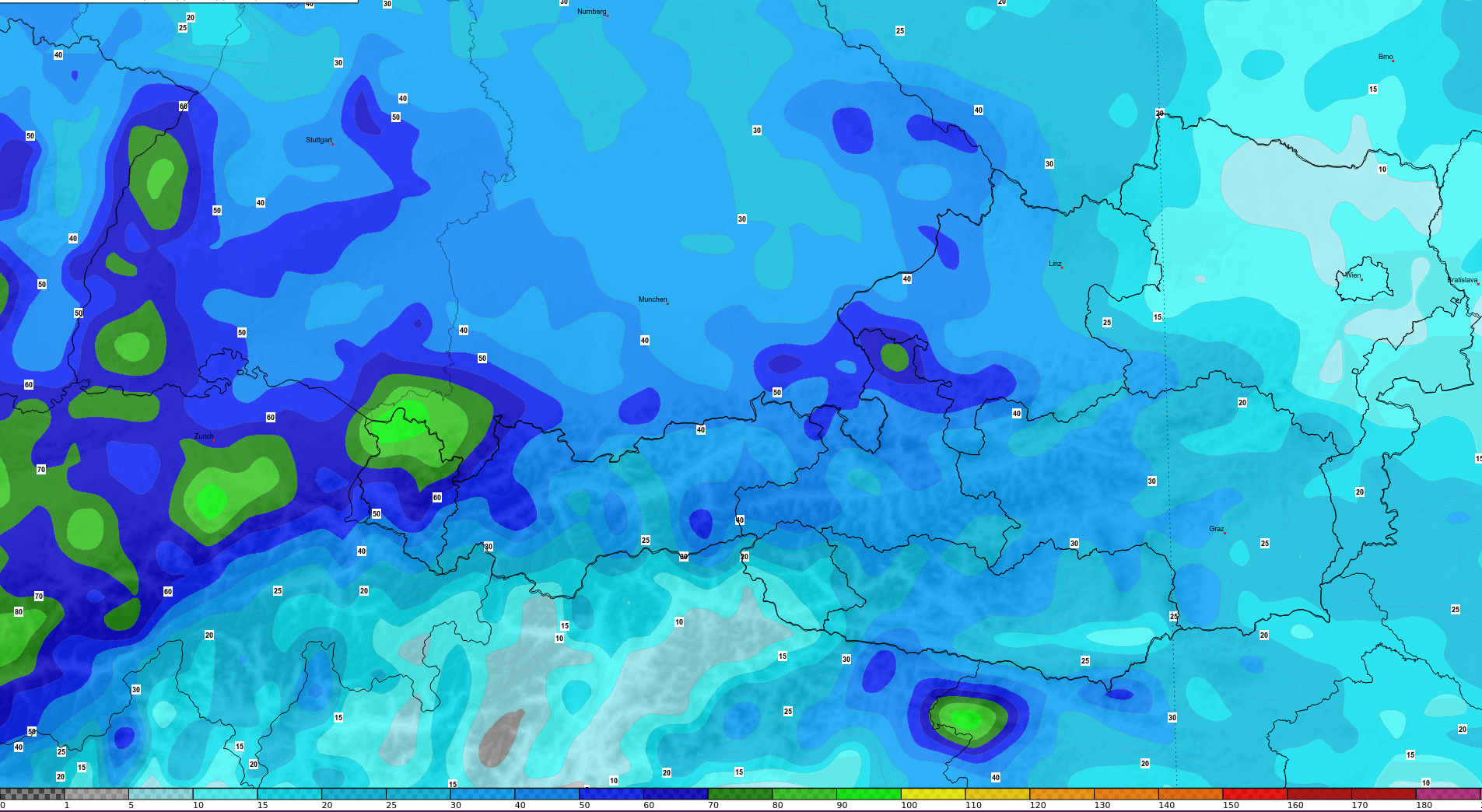

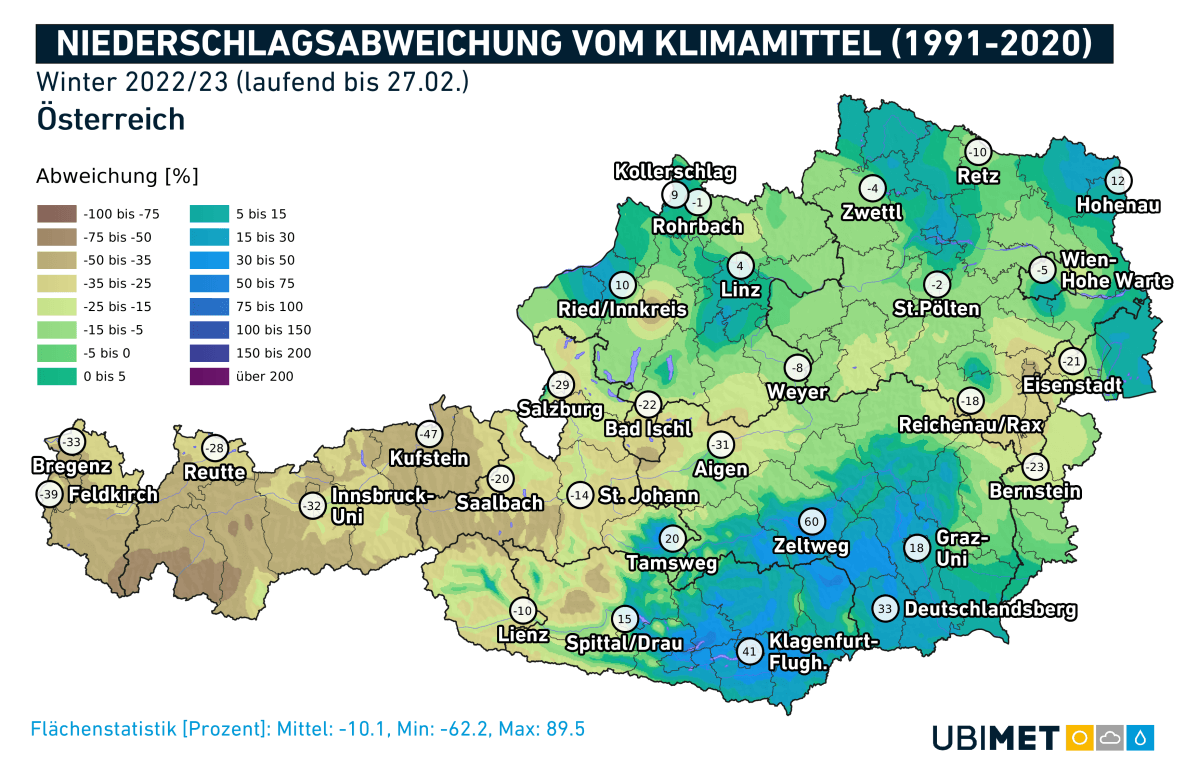

Teils nass, teils trocken

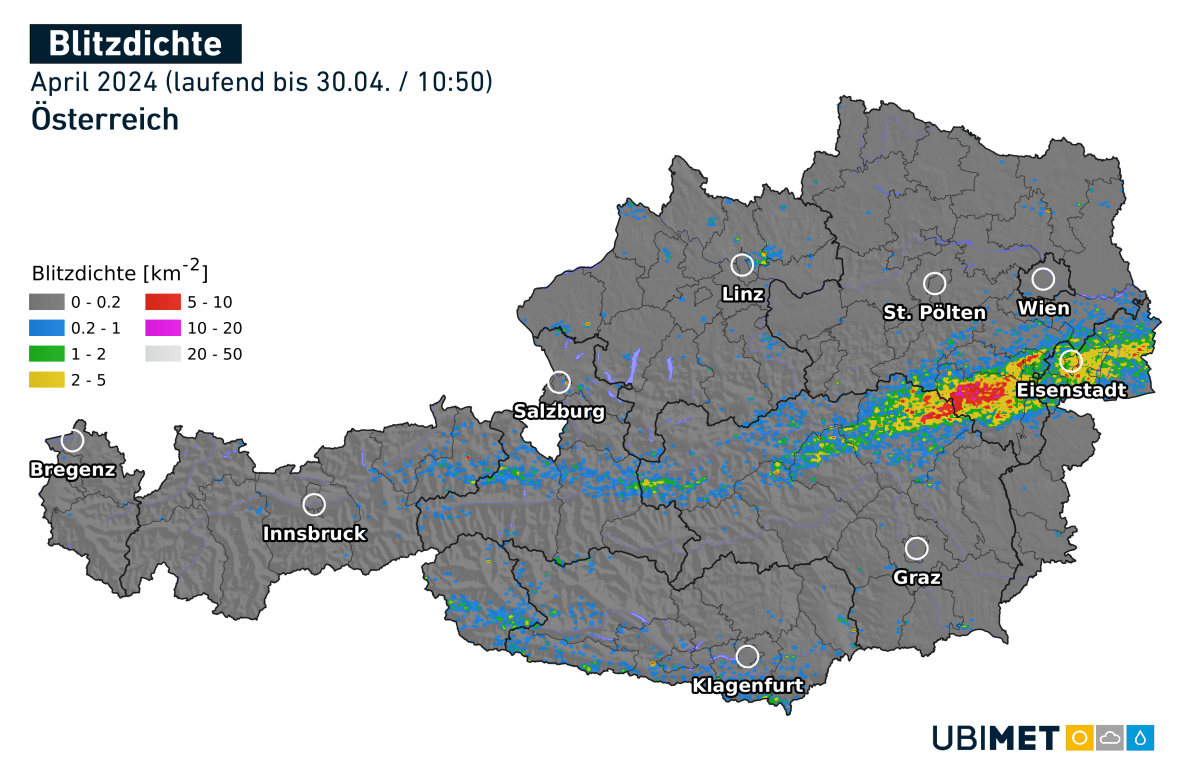

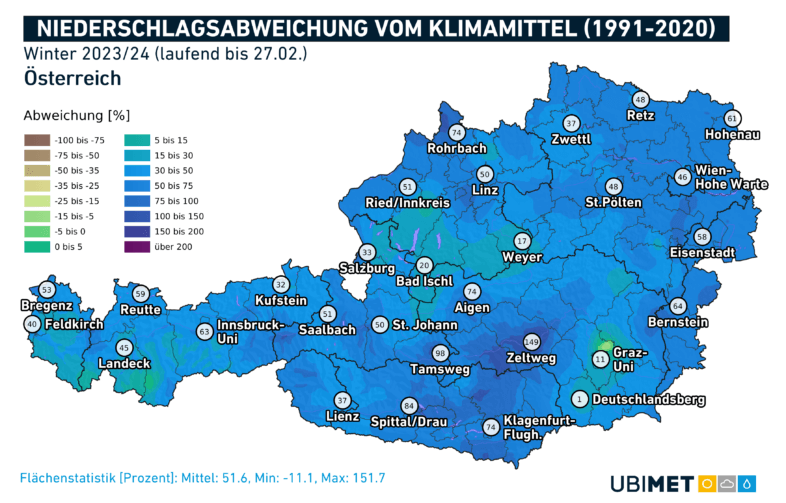

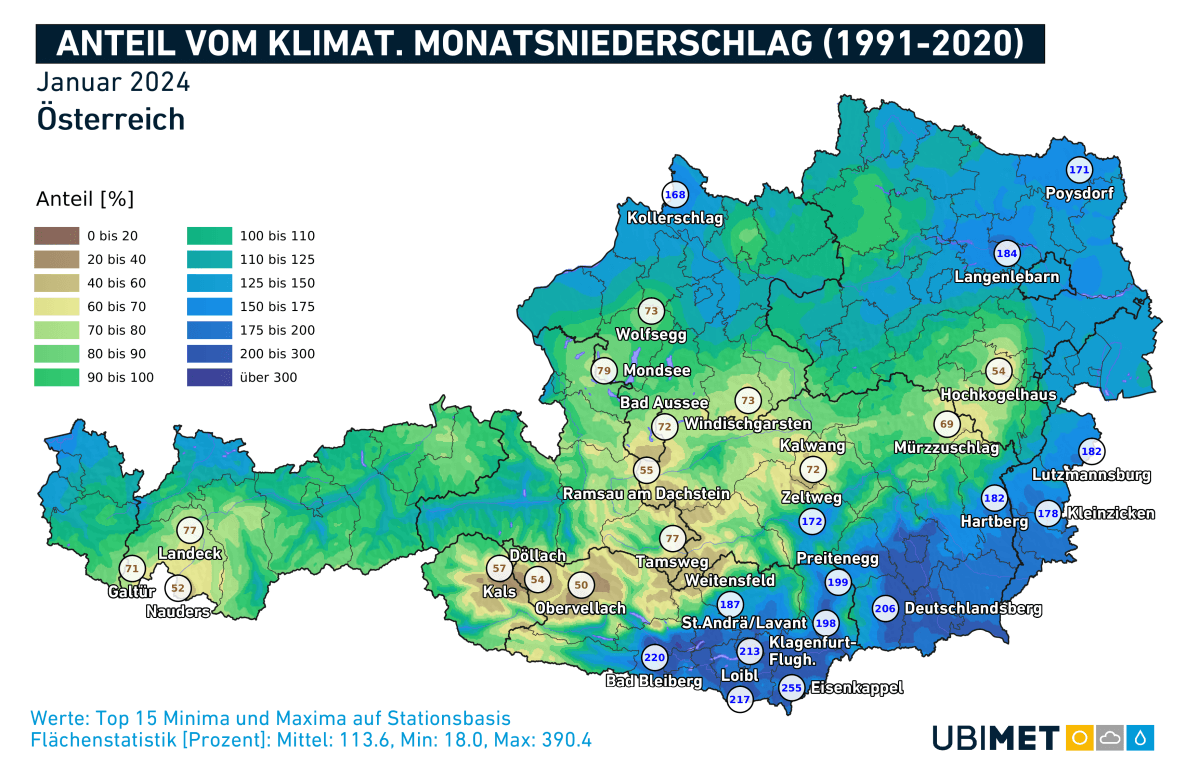

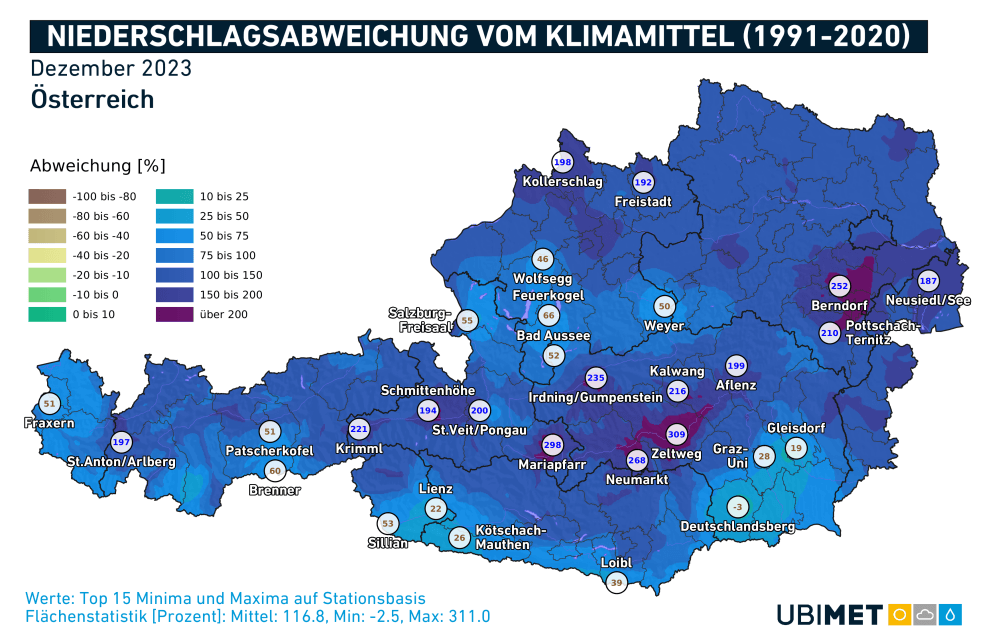

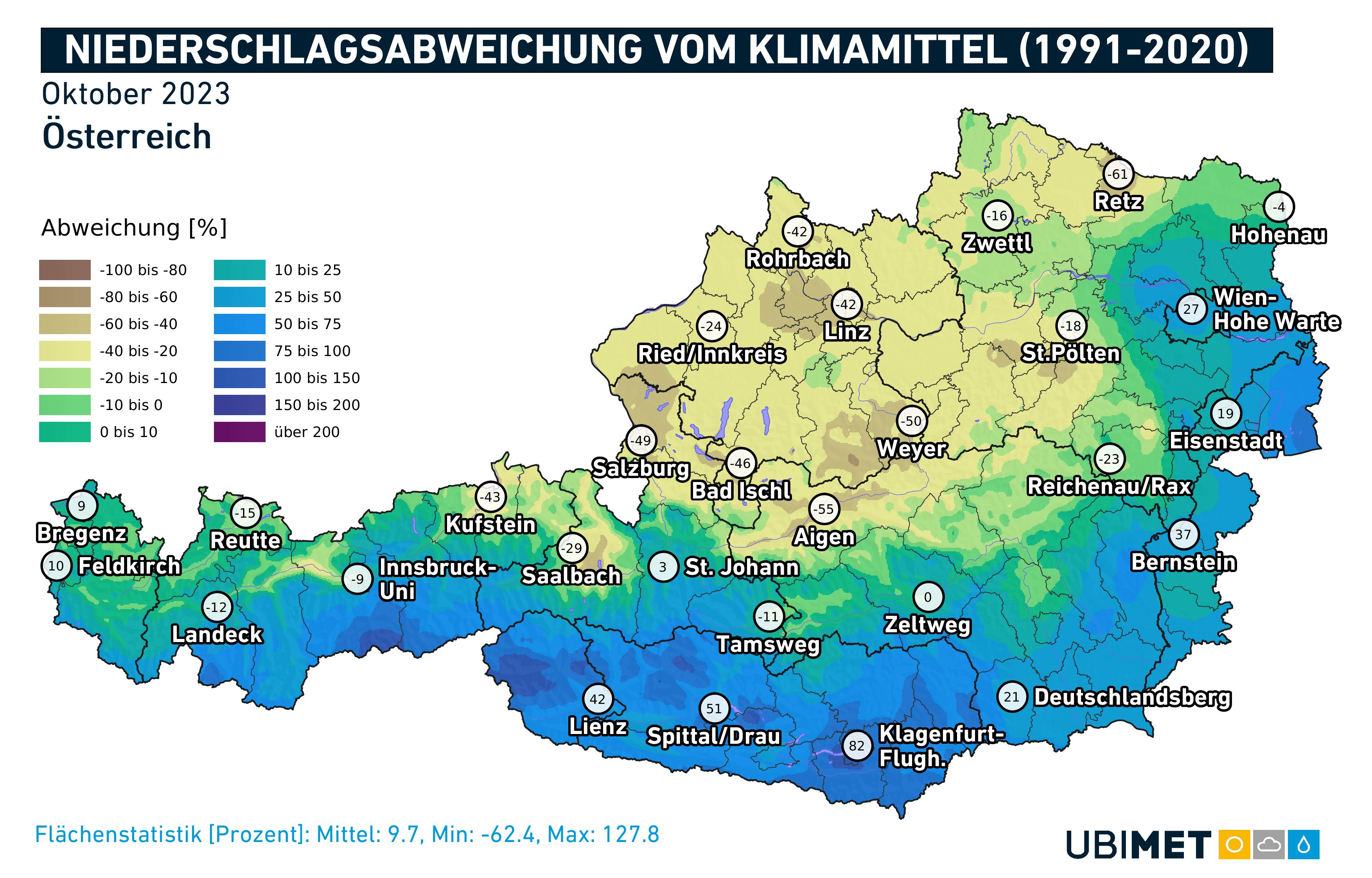

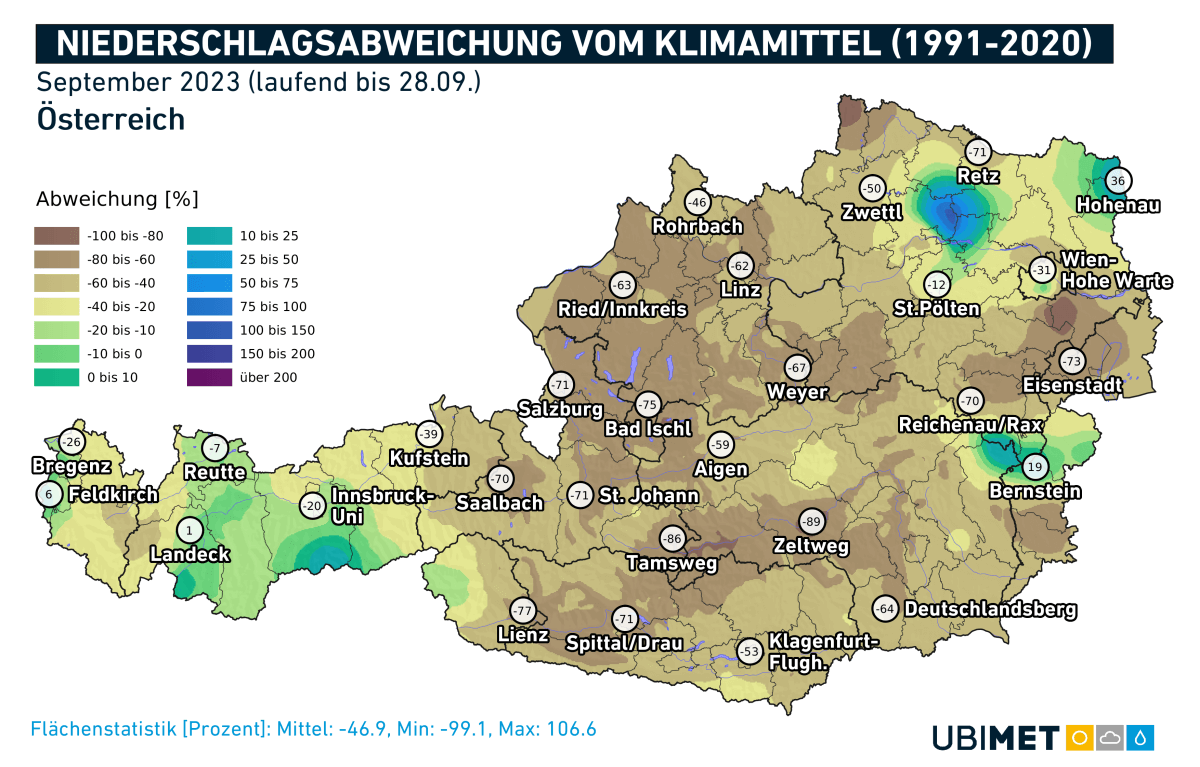

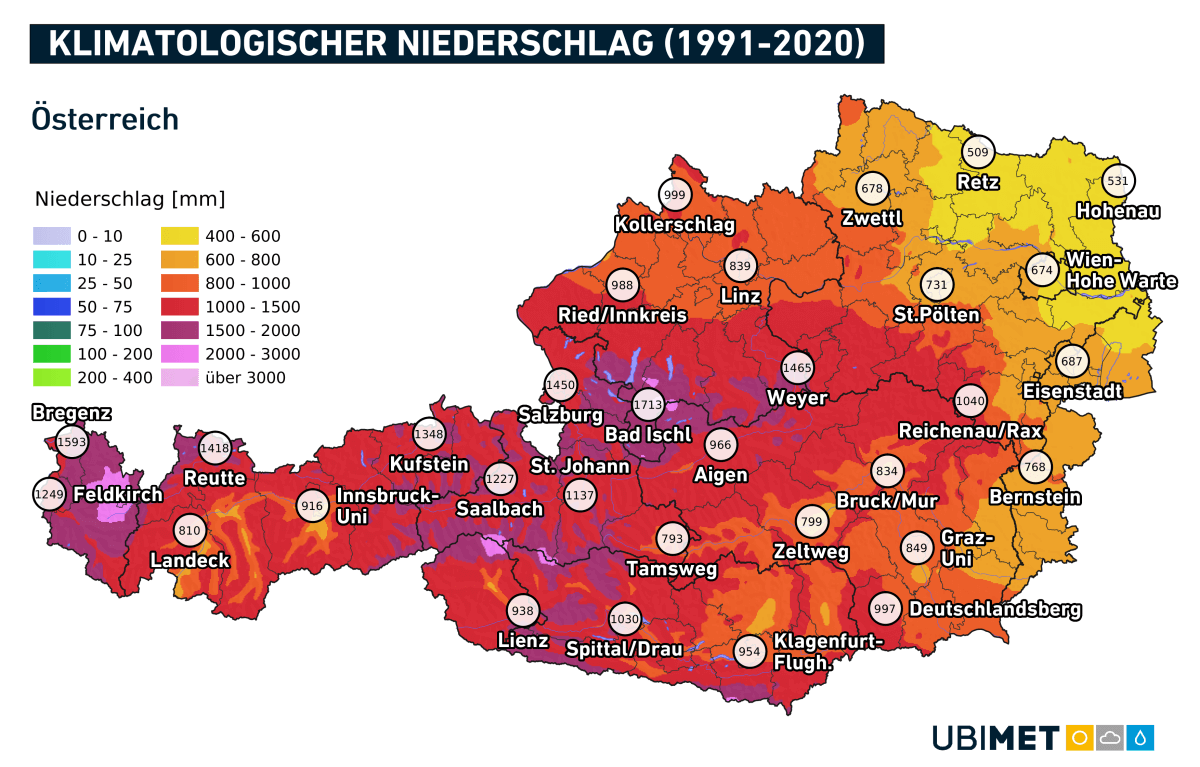

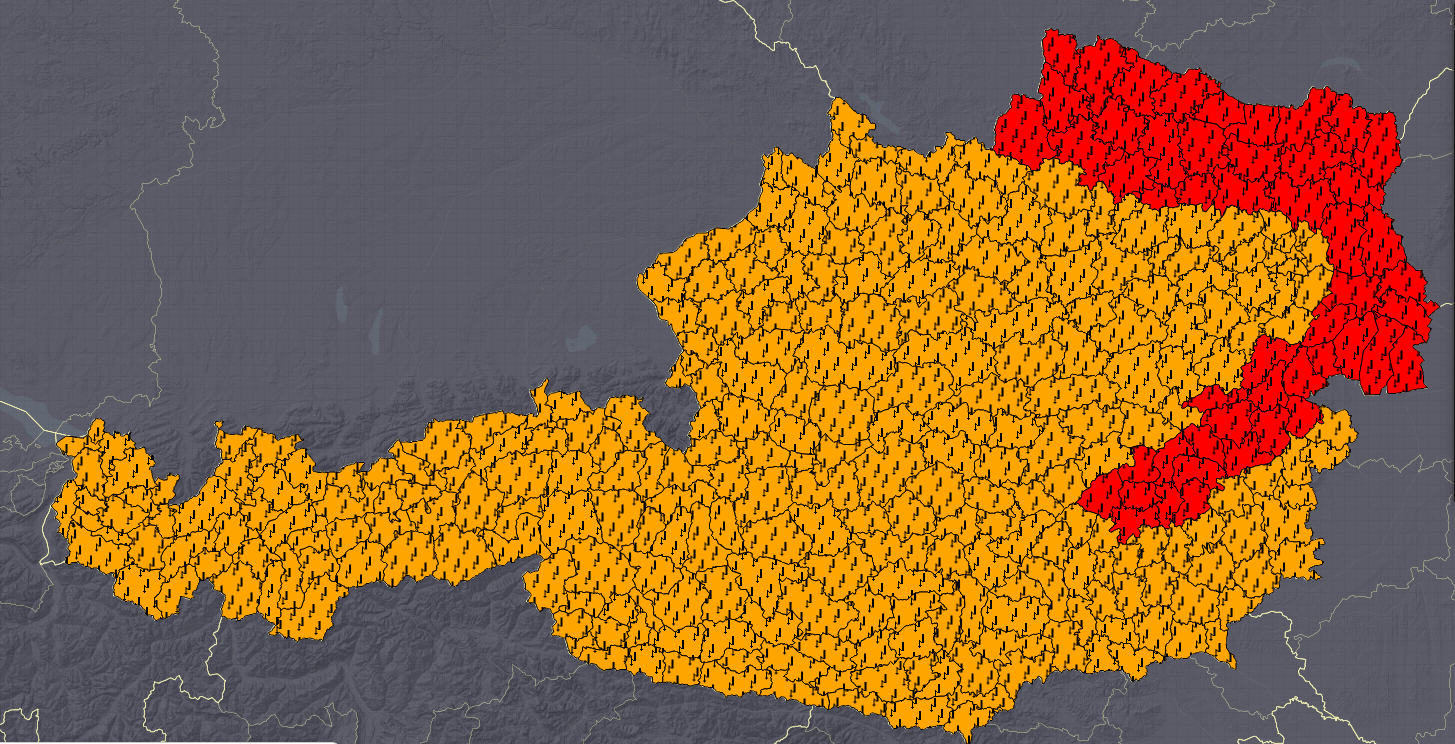

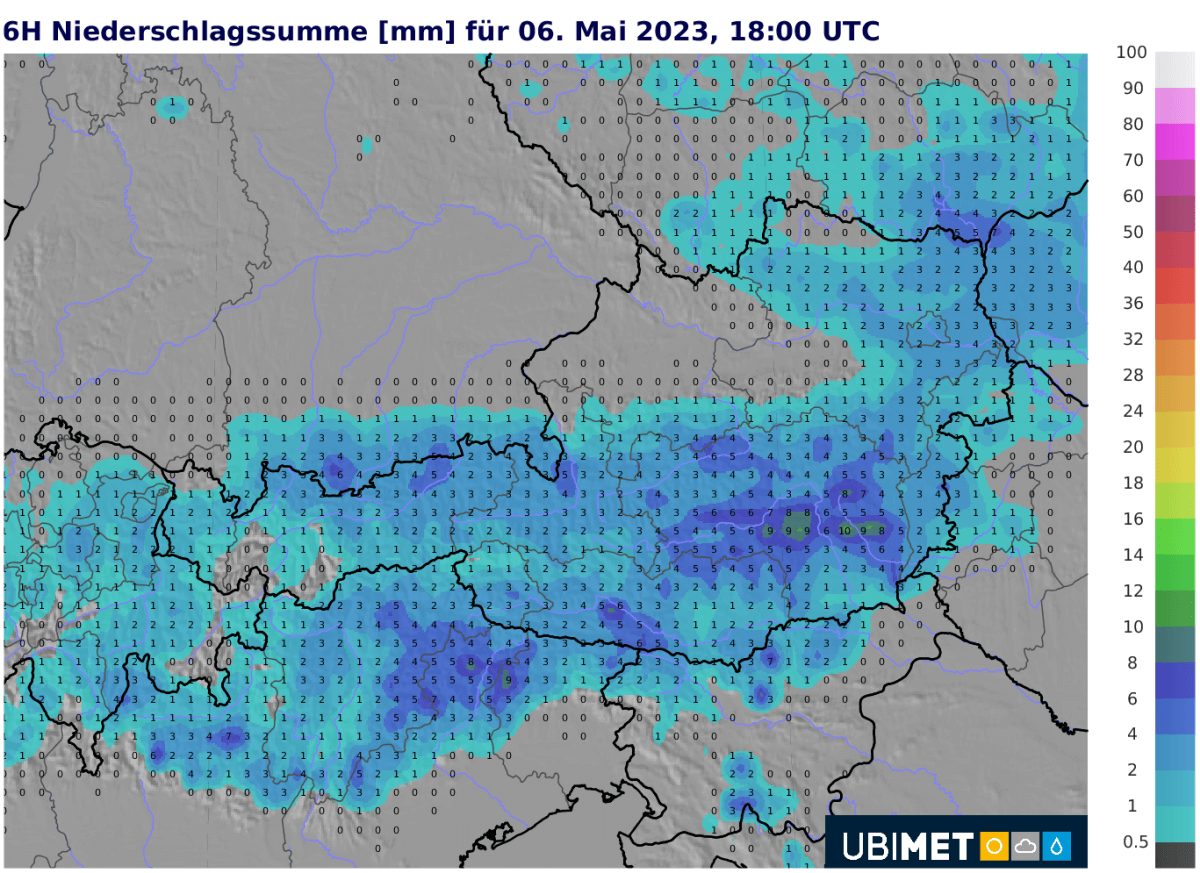

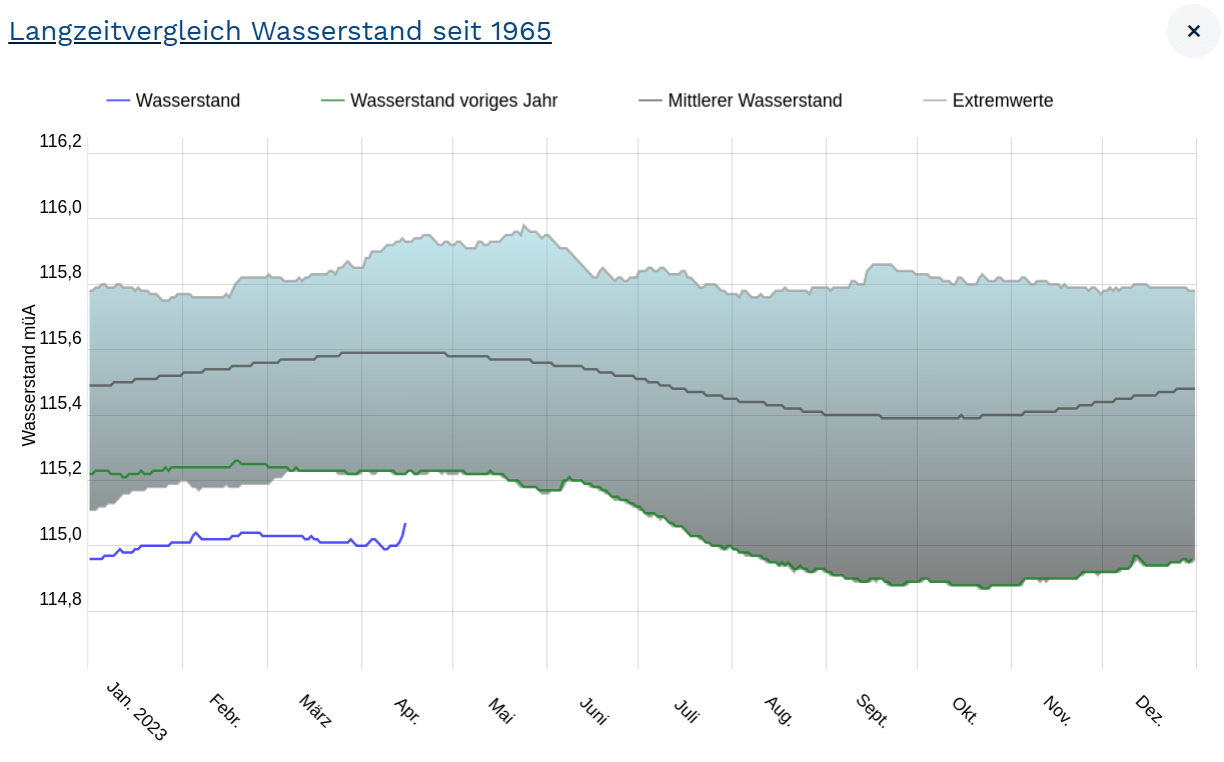

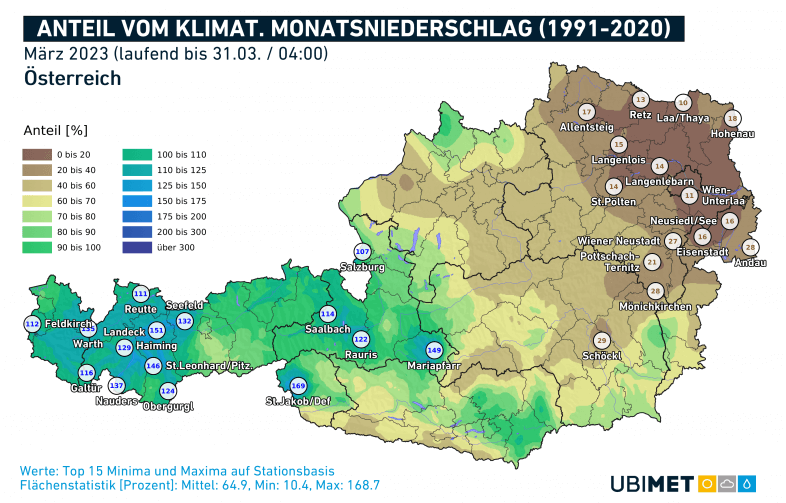

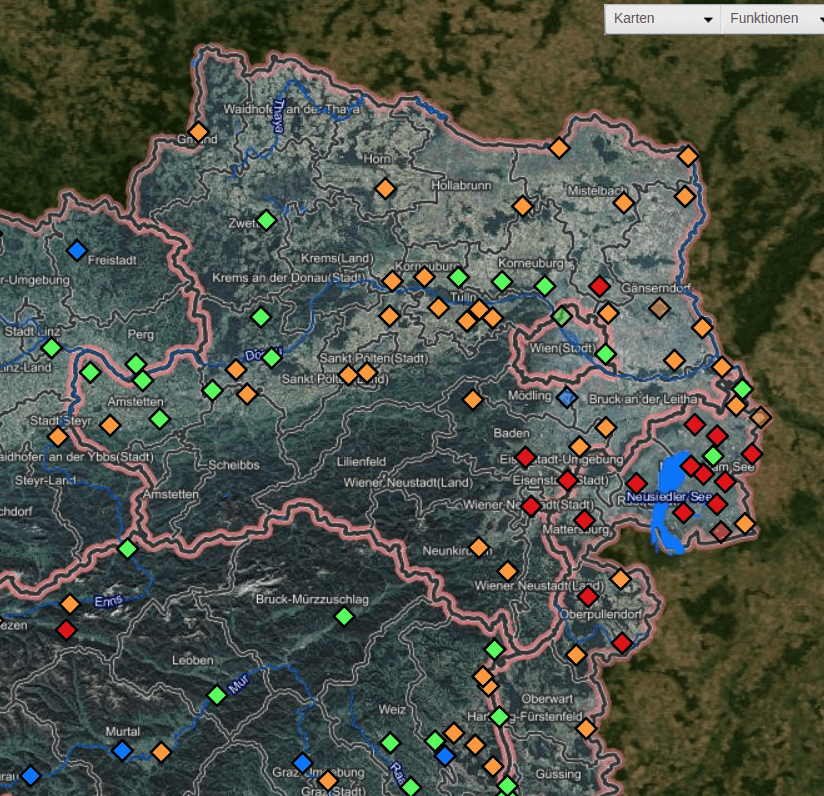

Im landesweiten Flächenmittel brachte der April etwa 10 Prozent mehr Niederschlag als üblich, wobei es regional große Unterschiede gab. Die nassesten Orte liegen in einem Streifen vom Bezirk Neunkirchen bis in den Seewinkel, hier gab es mehr als doppelt so viel Niederschlag wie üblich. Deutlich zu trocken war der Monat dagegen im Waldviertel sowie teils auch im Tiroler Oberland sowie im Lavanttal. Entlang der Nordalpen und im Süden war der Monat in etwa durchschnittlich nass.

Nasseste Orte

- 188 Liter pro Quadratmeter Alberschwende (V)

- 185 Liter pro Quadratmeter Kolm-Saigurn (S)

- 183 Liter pro Quadratmeter Mittelberg (V)

Trockenste Orte

- 11 Liter pro Quadratmeter Raabs/Thaya (NÖ)

- 14 Liter pro Quadratmeter Gars am Kamp (NÖ)

- 15 Liter pro Quadratmeter Langenlois, Horn (NÖ)

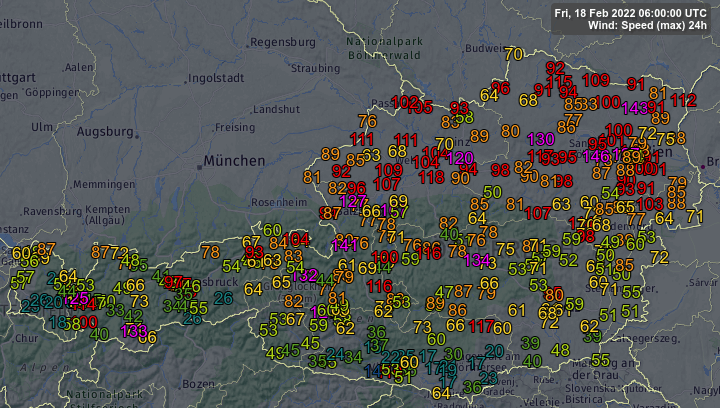

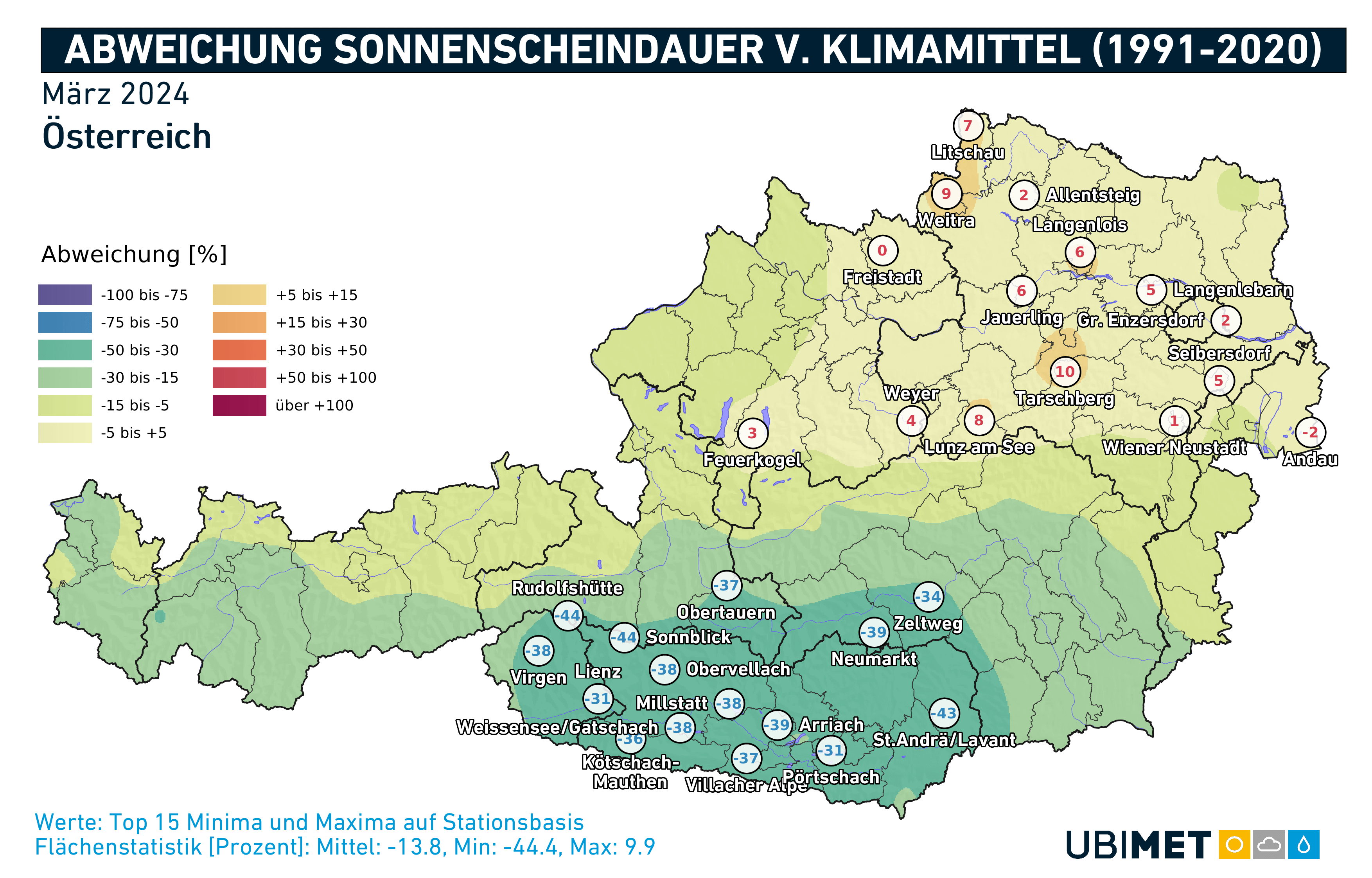

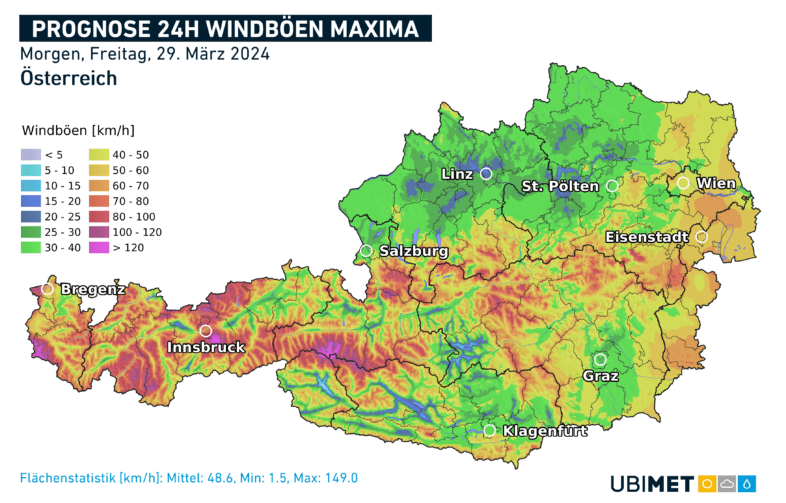

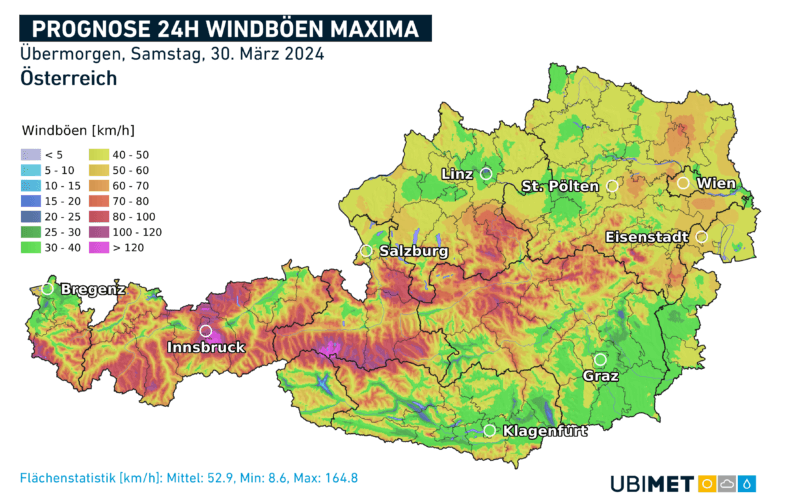

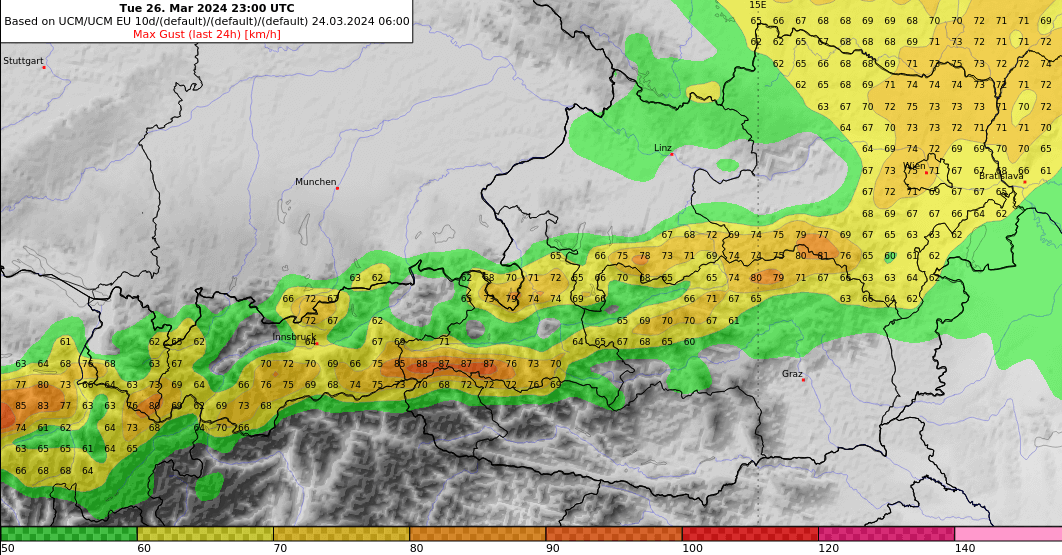

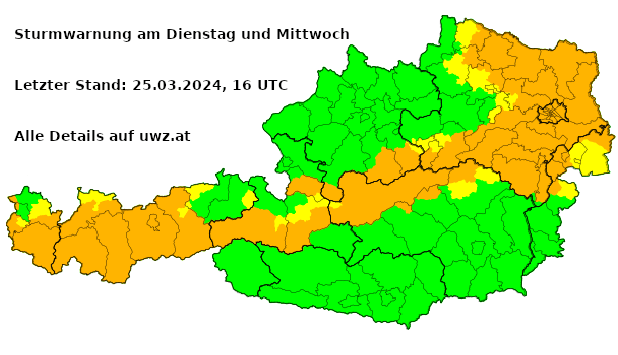

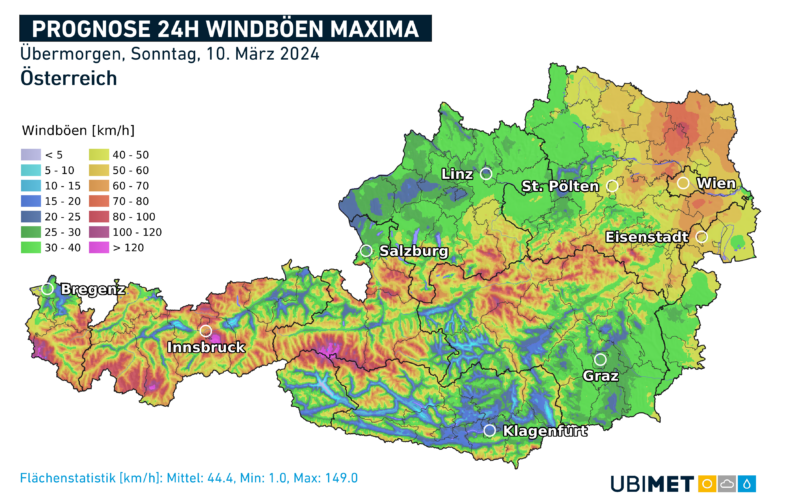

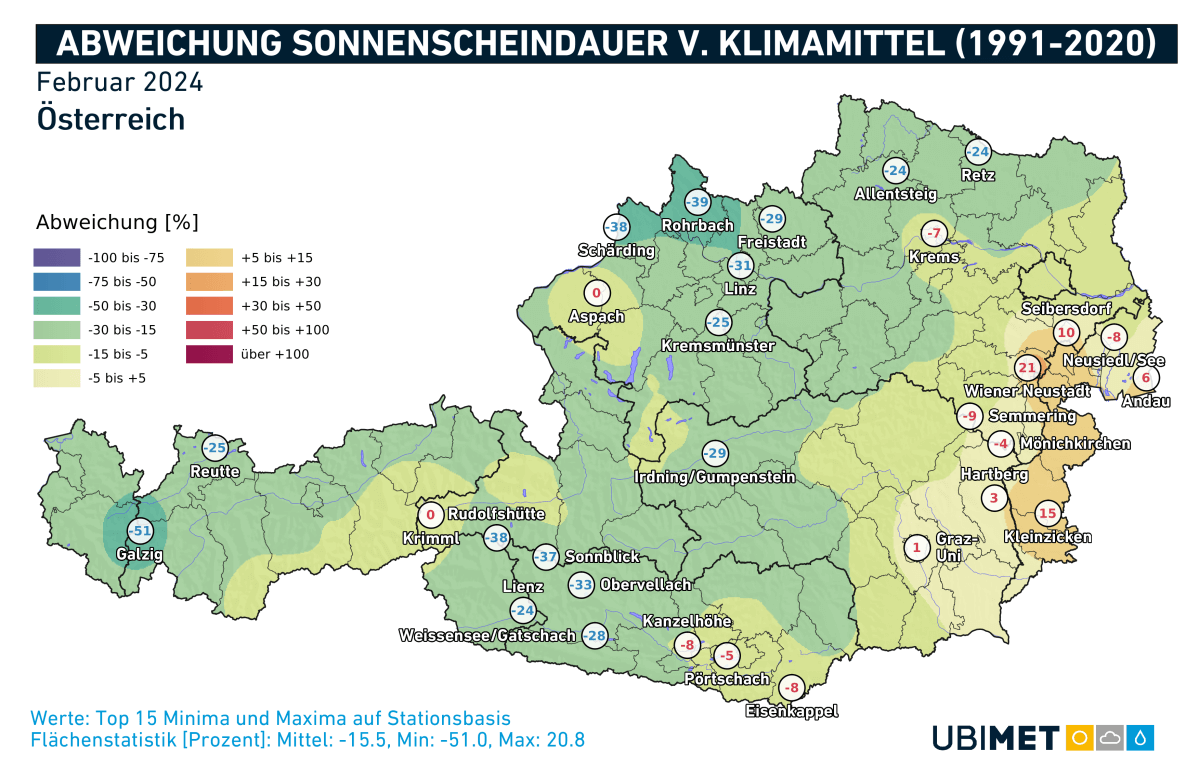

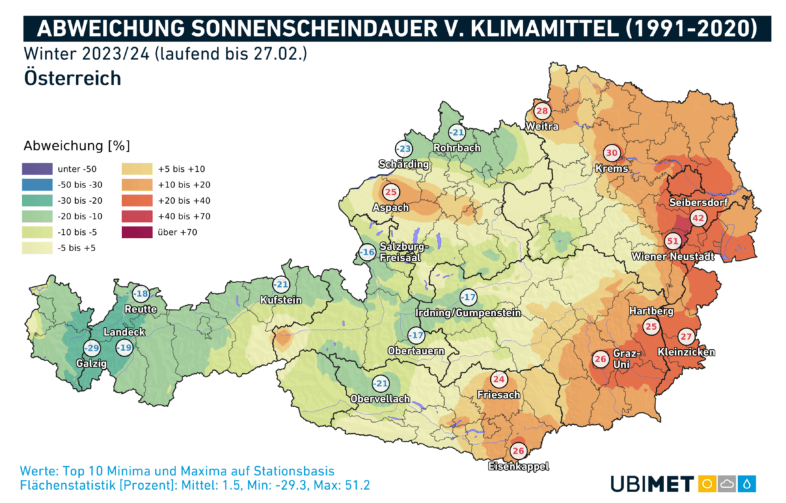

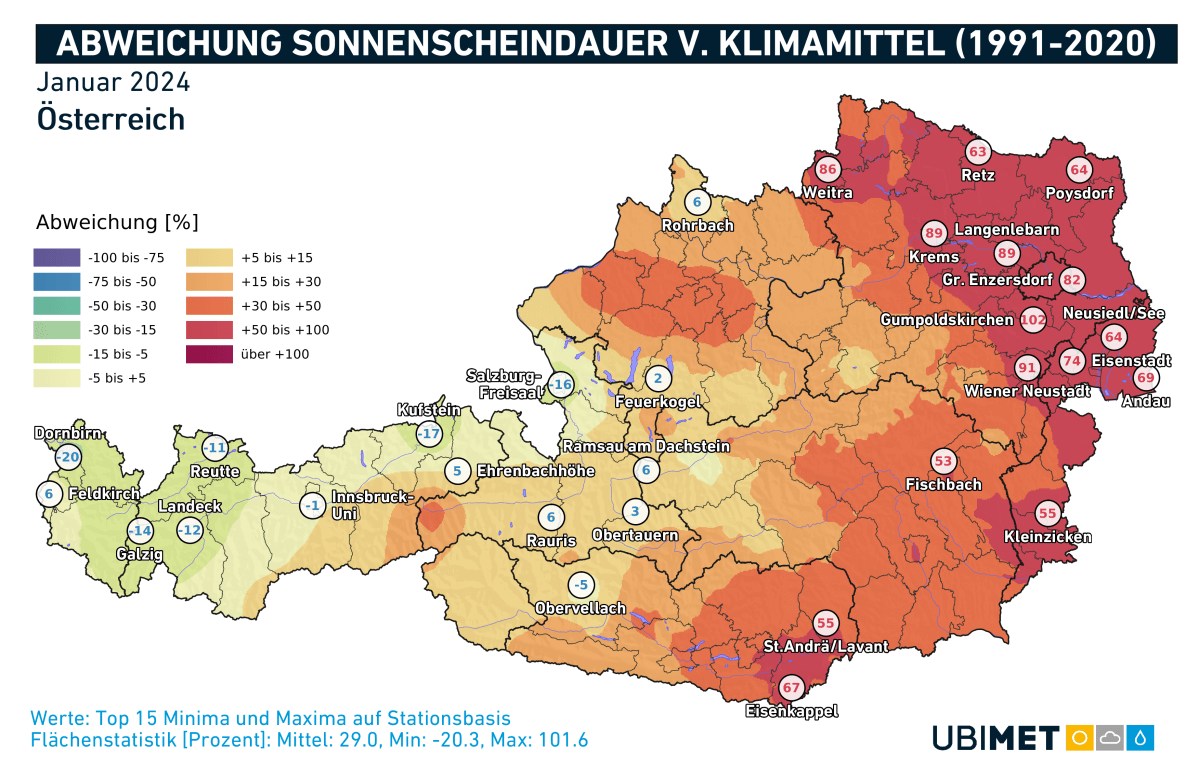

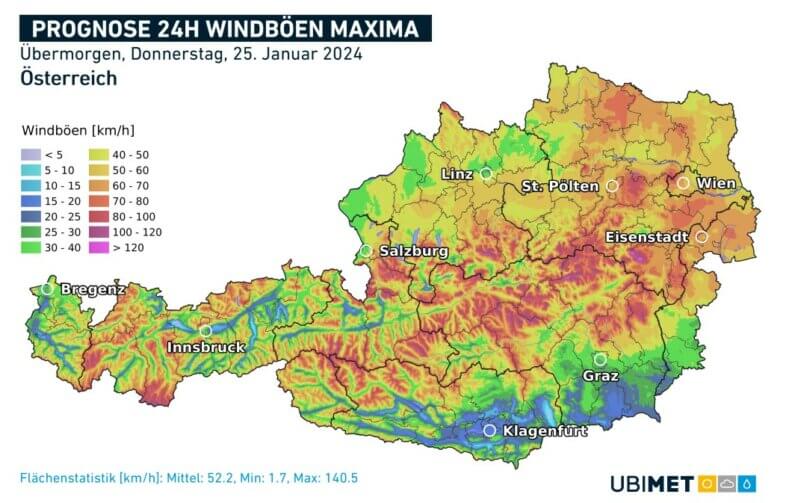

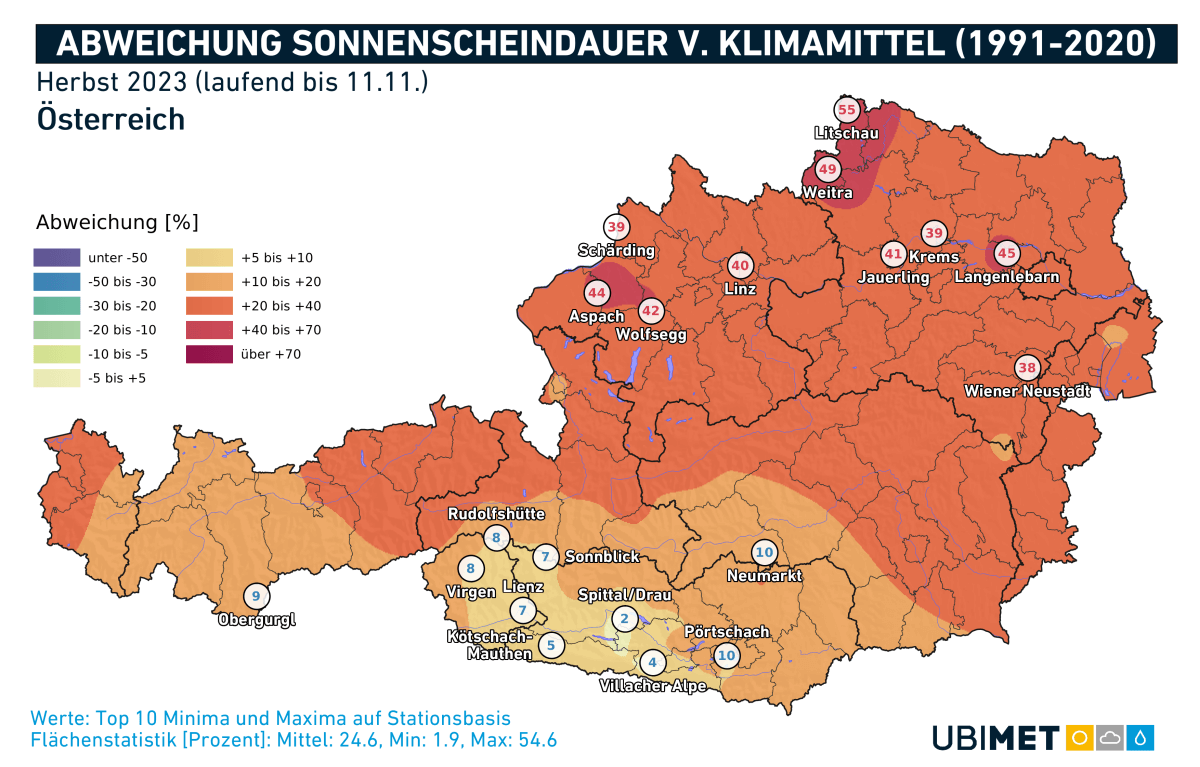

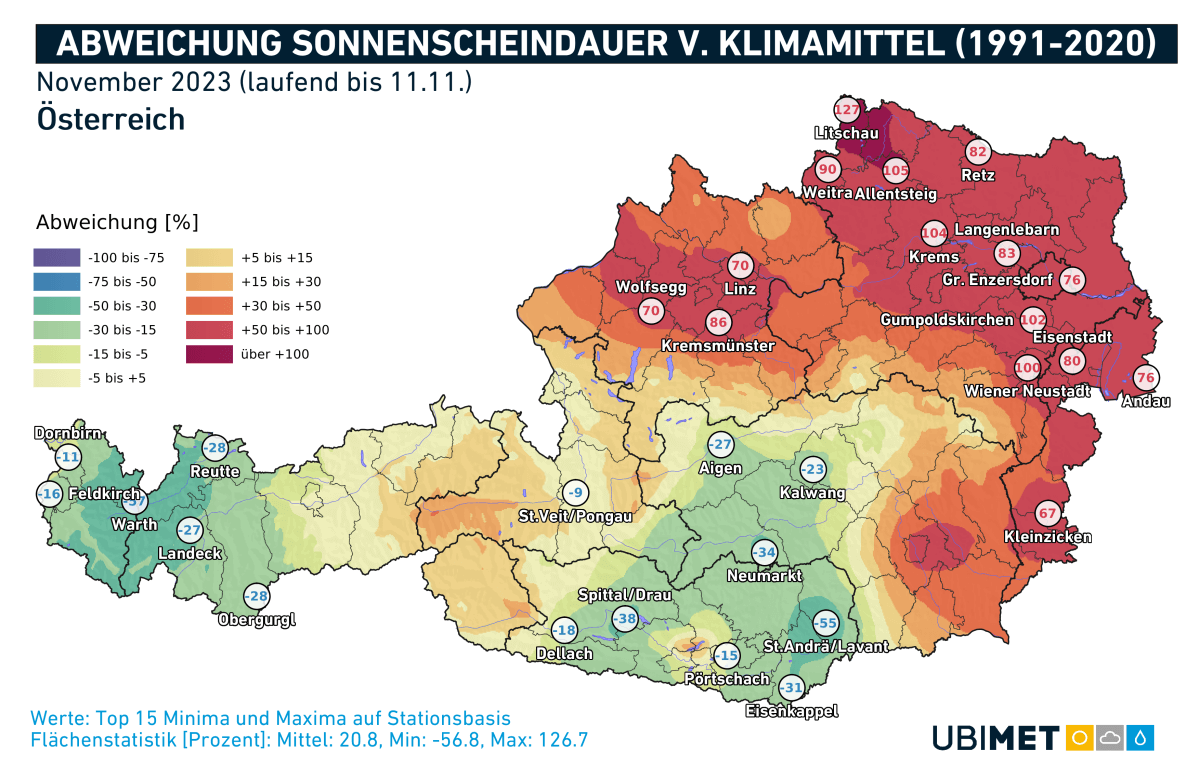

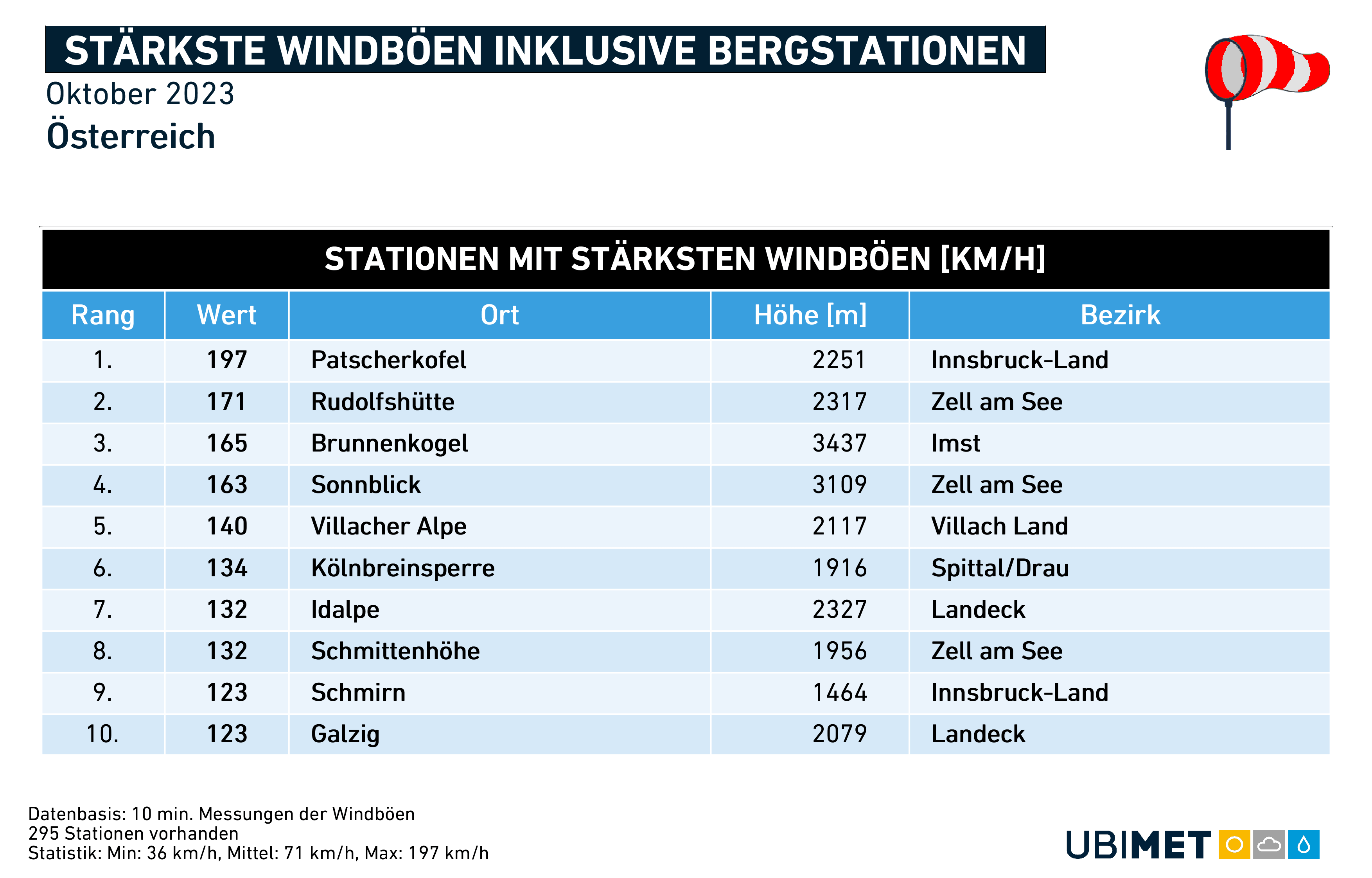

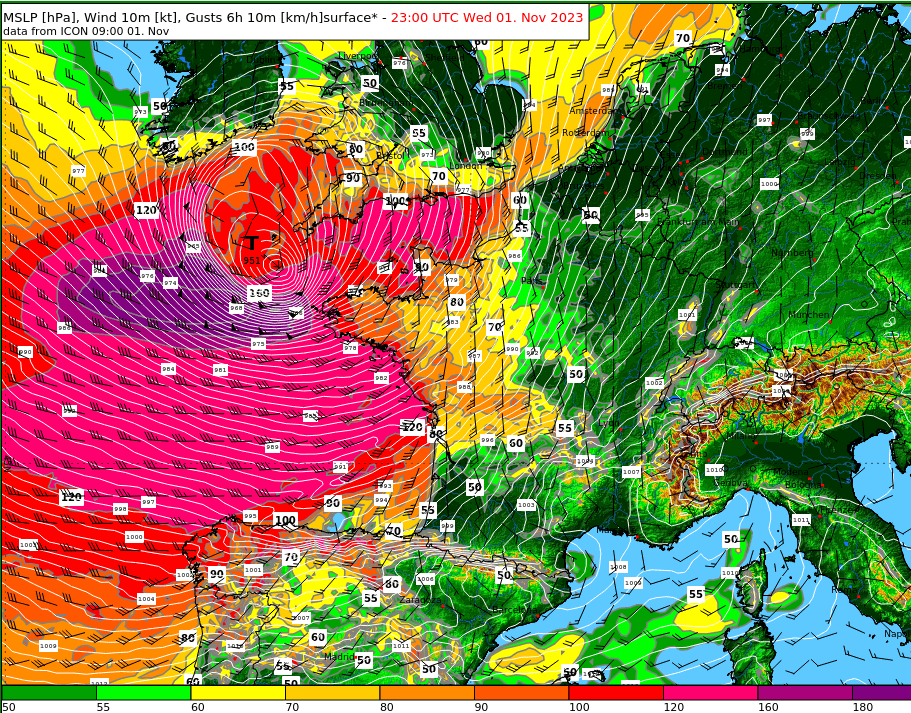

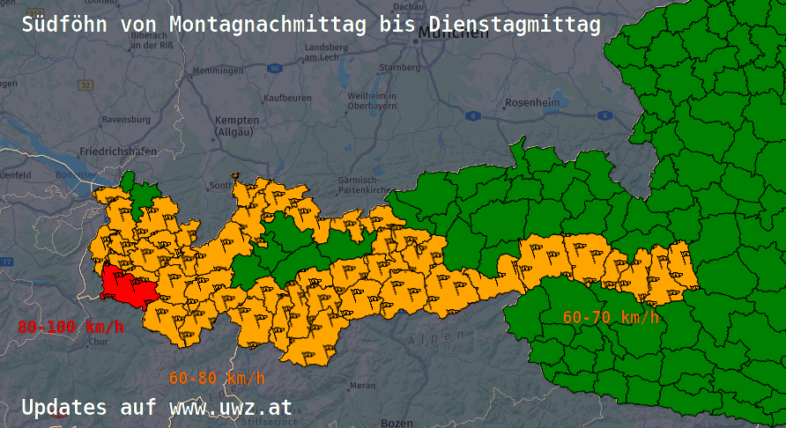

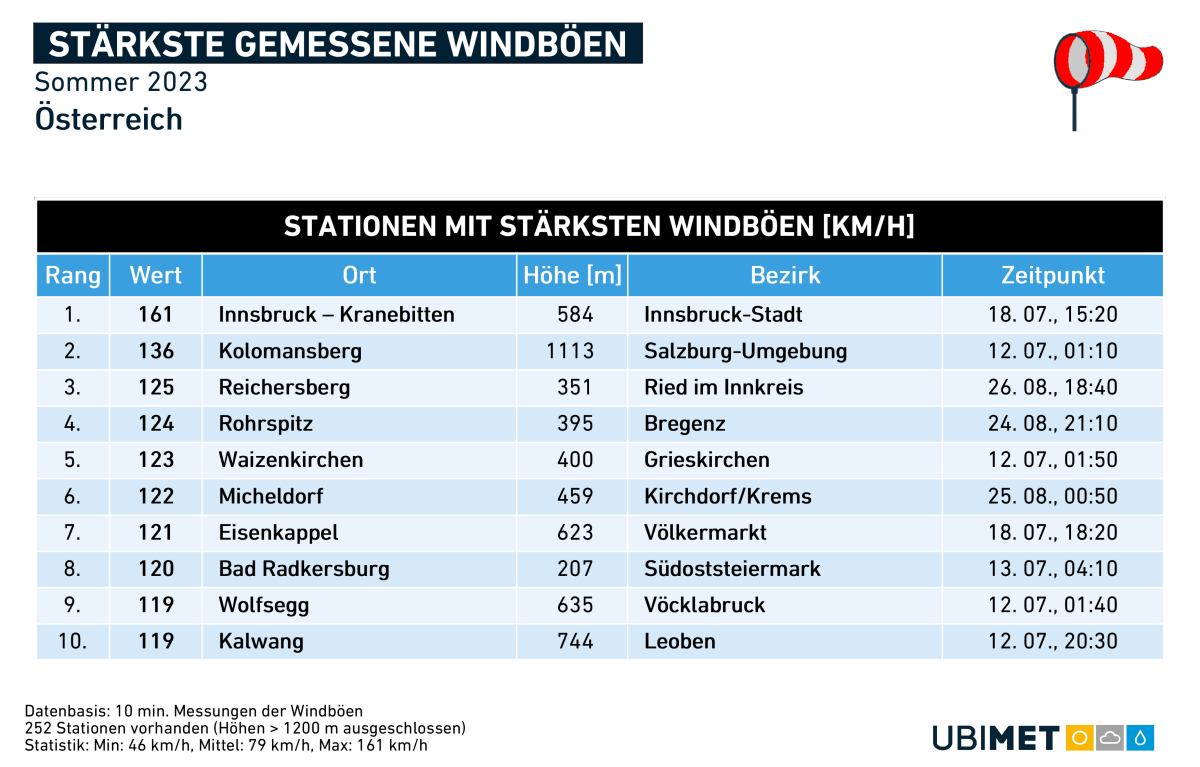

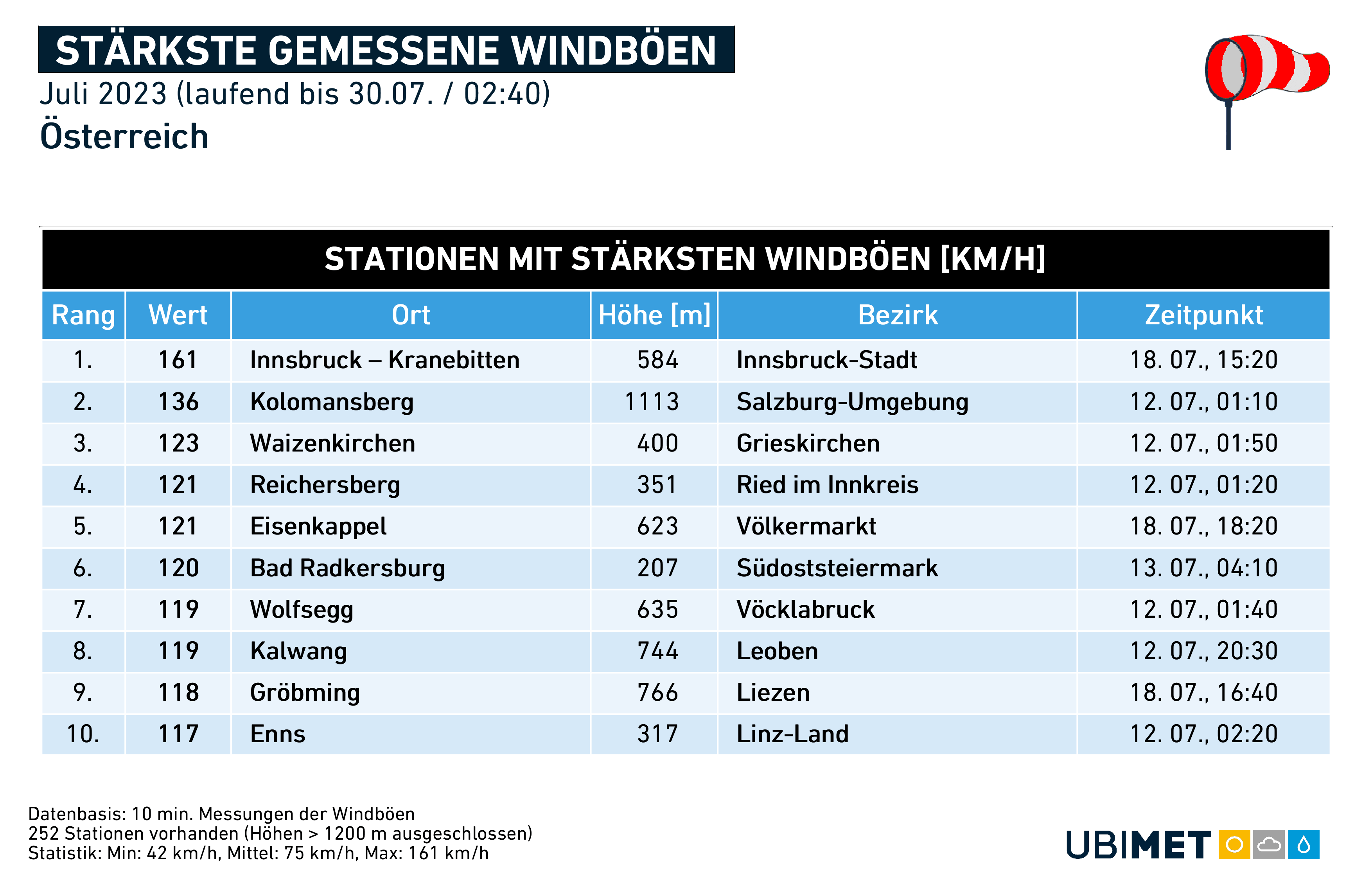

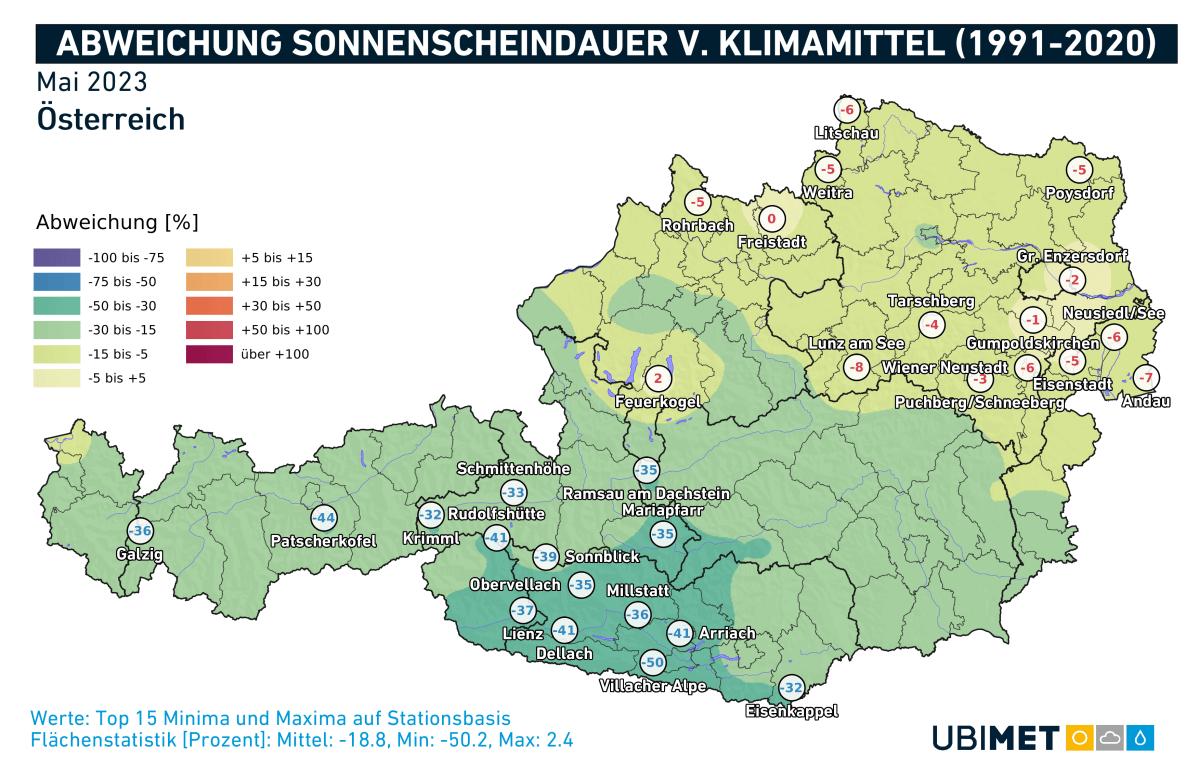

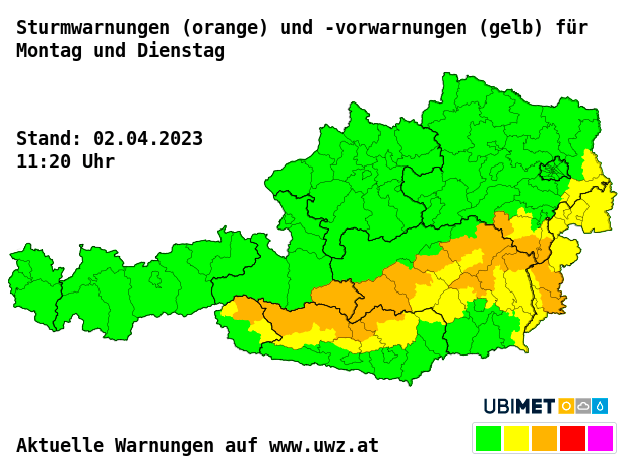

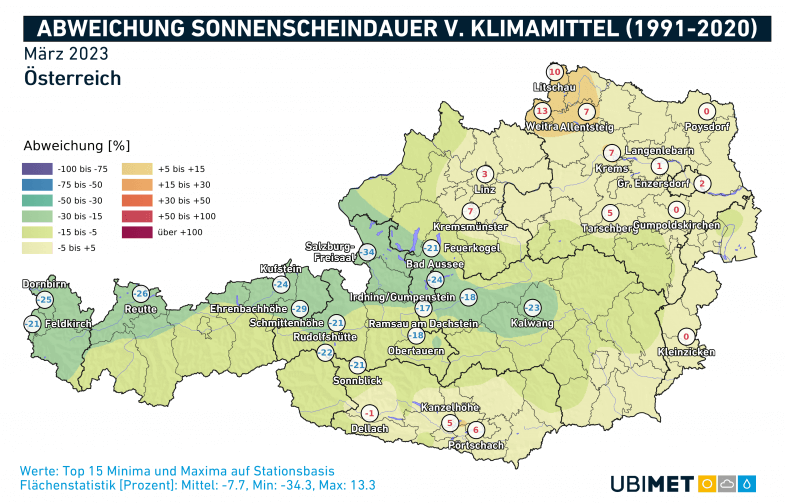

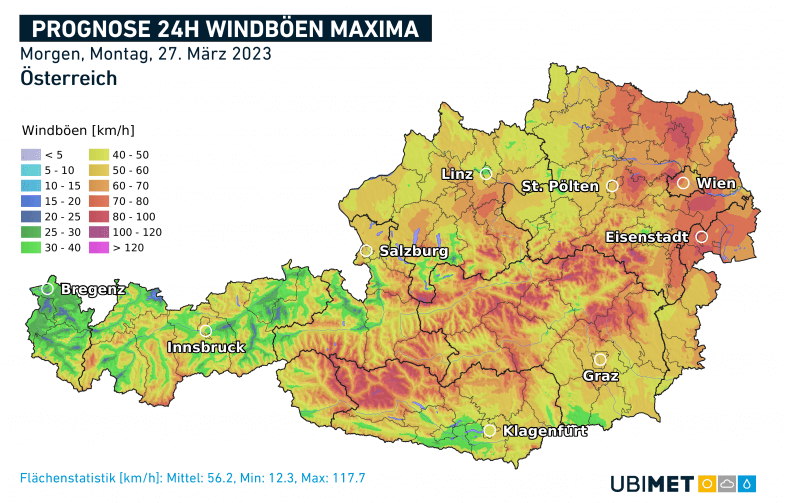

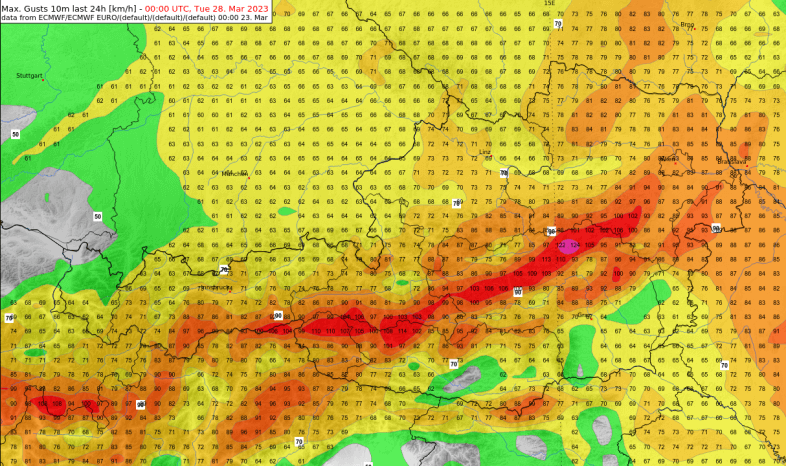

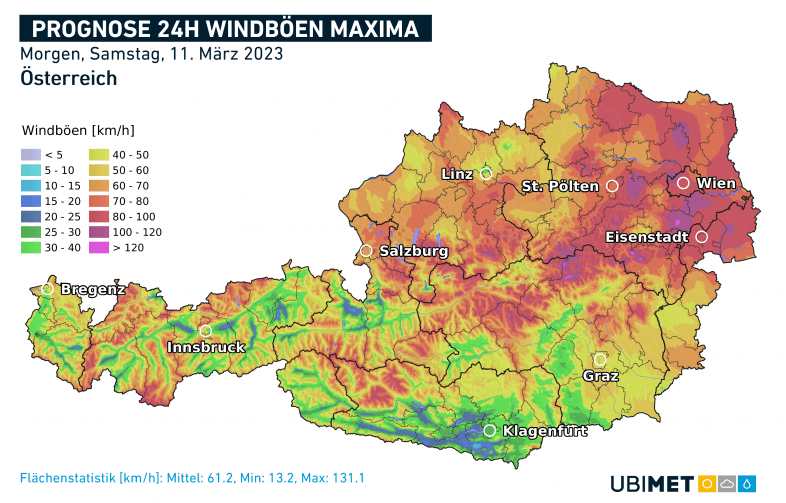

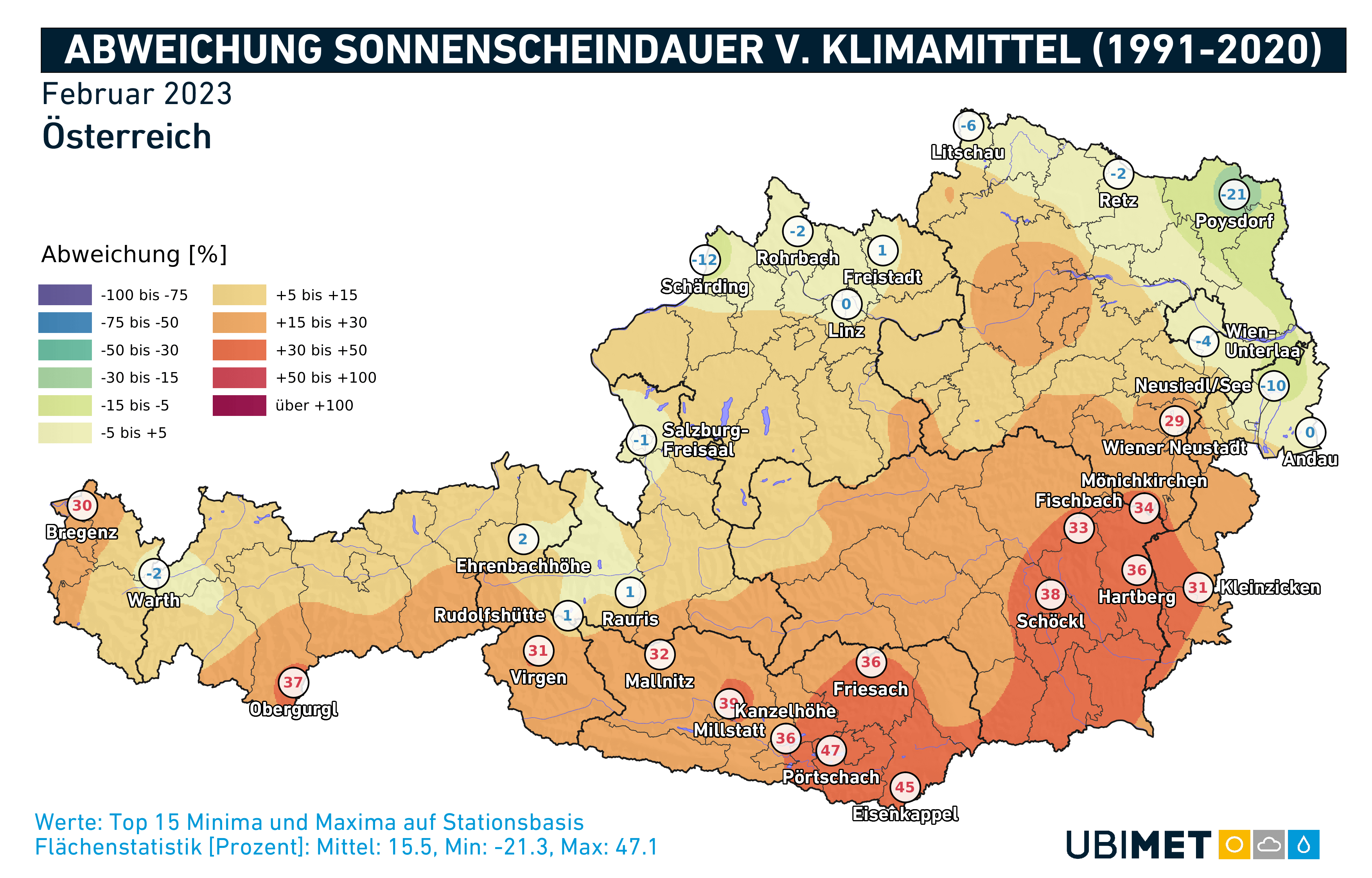

Die Sonnenscheindauer war von Unterkärnten bis ins Burgenland überdurchschnittlich, mit den größten Abweichungen um +20 Prozent im Grazer Bergland. Im Westen gab es dagegen etwas weniger Sonnenschein als üblich, in Vorarlberg liegt die Bilanz bei -20 Prozent. Daraus resultiert im landesweiten Mittel eine durchschnittliche Gesamtbilanz. Die höchstens Windspitzen wurden am Monatsersten im Zuge eines Föhnsturms verzeichnet.

Stärkste Windspitzen Niederungen

114 km/h Zell am See (S, 1.)

109 km/h Gumpoldskirchen (NÖ, 10.)

108 km/h Hollenthon / Bucklige Welt (NÖ, 1.)

102 km/h Gstatterboden / Gesäuse (ST, 1.)

101 km/h Mariazell (ST, 1.)

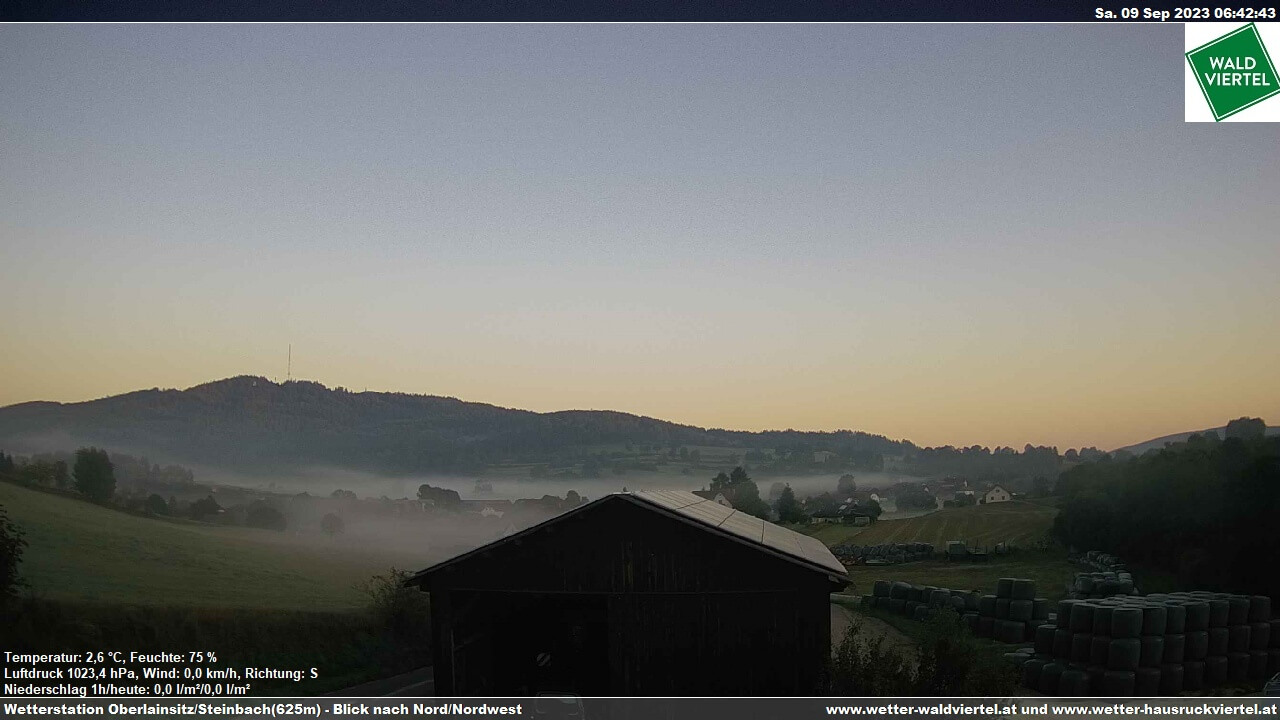

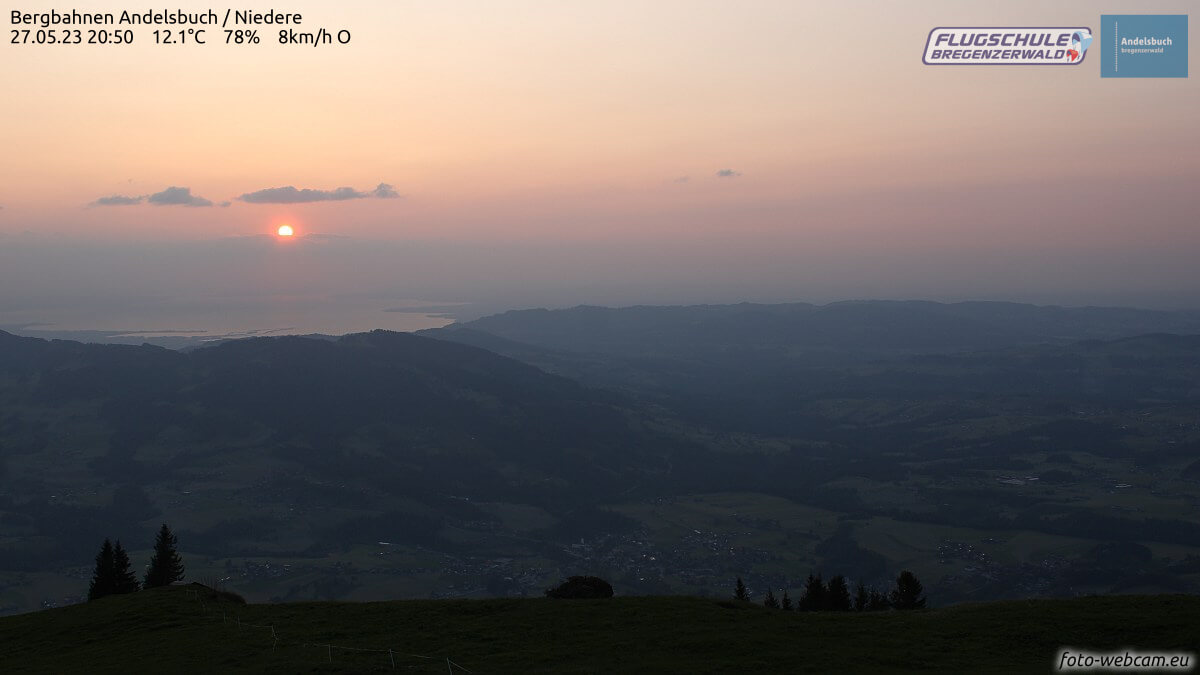

![Ein wiederkehrender Anblick in den kommenden Tagen: Viel Sonnenschein bei oft nur harmlosen Wolken. [© foto-webcam.eu]](https://web-content.ubimet.com/wp-content/uploads/2024/04/zellamsee-240413-1530-hd.jpg)

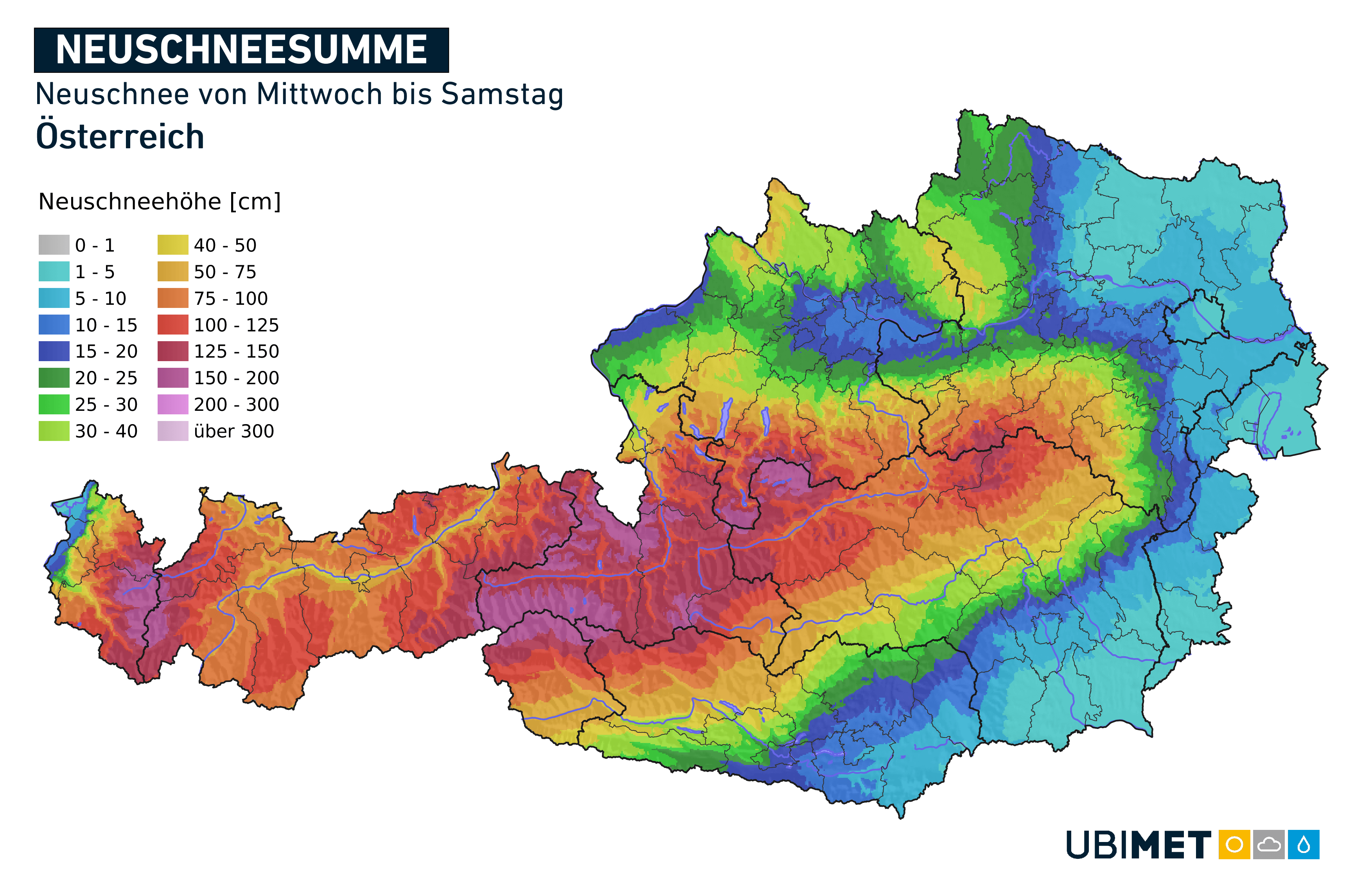

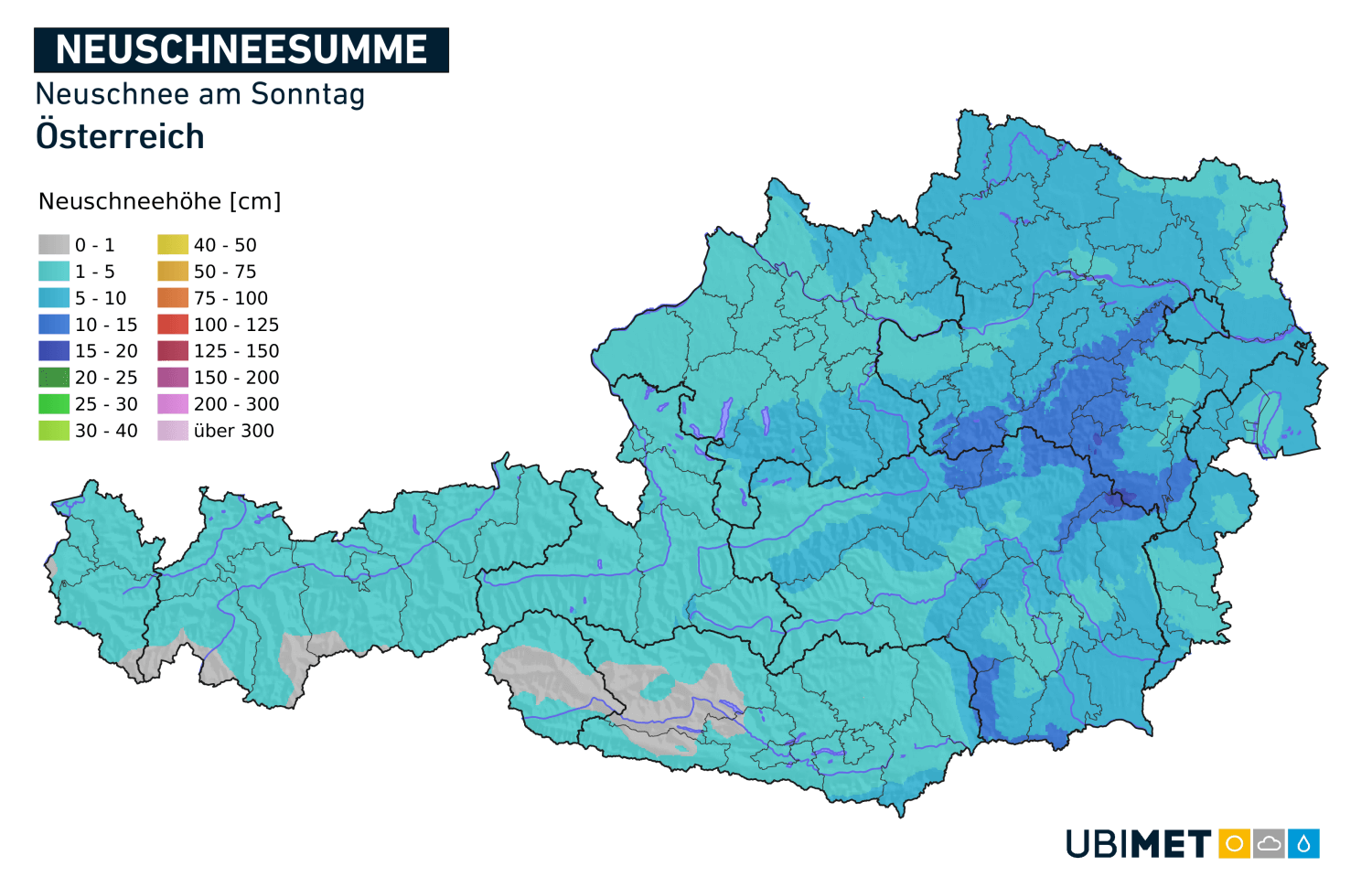

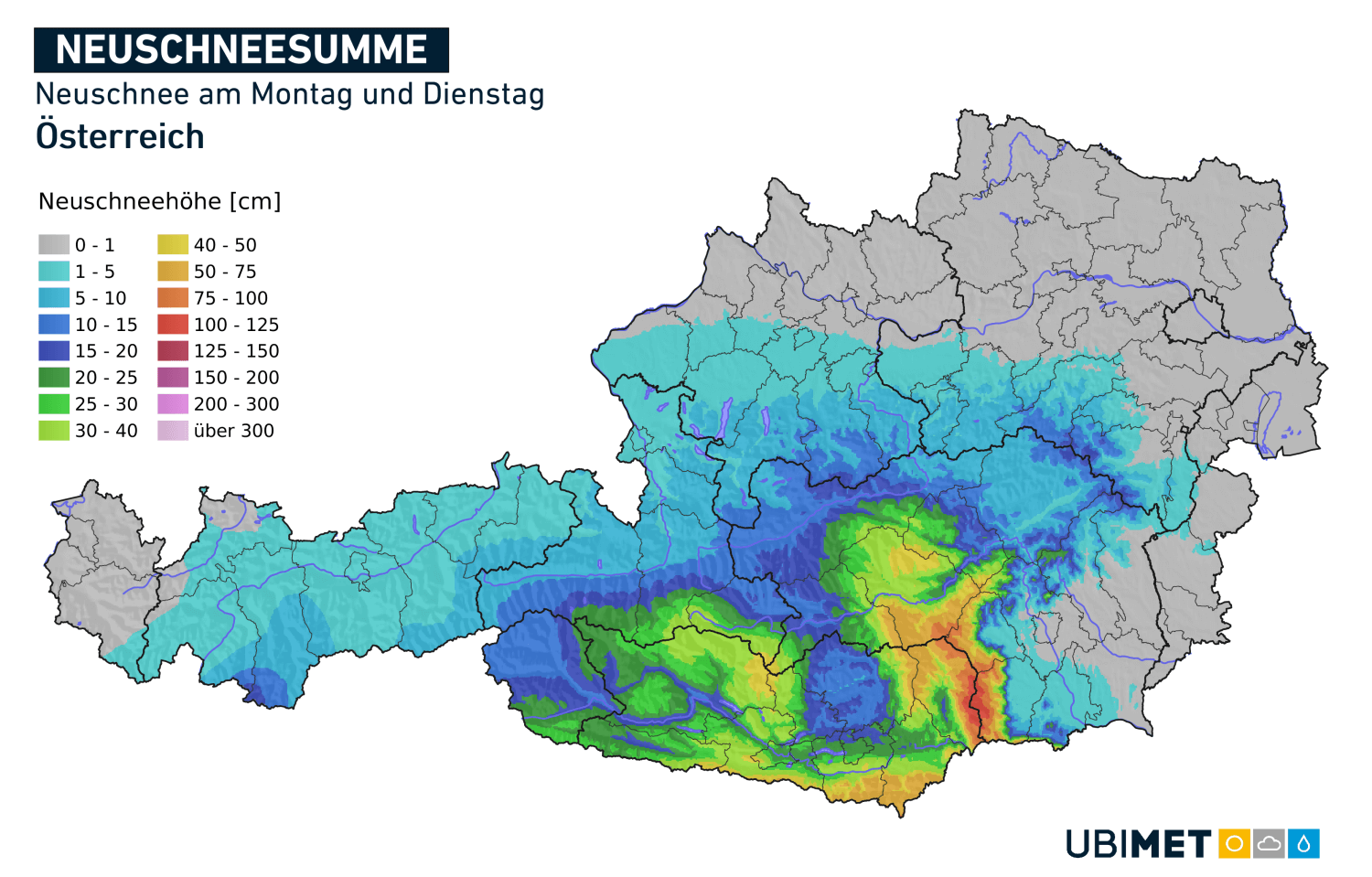

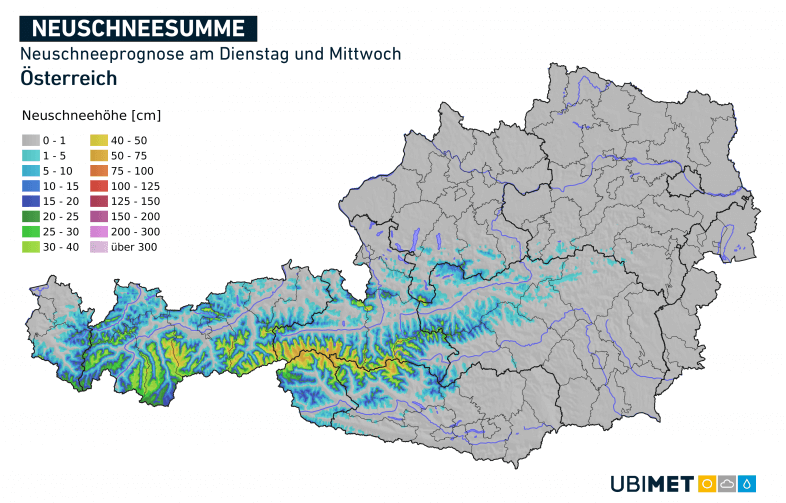

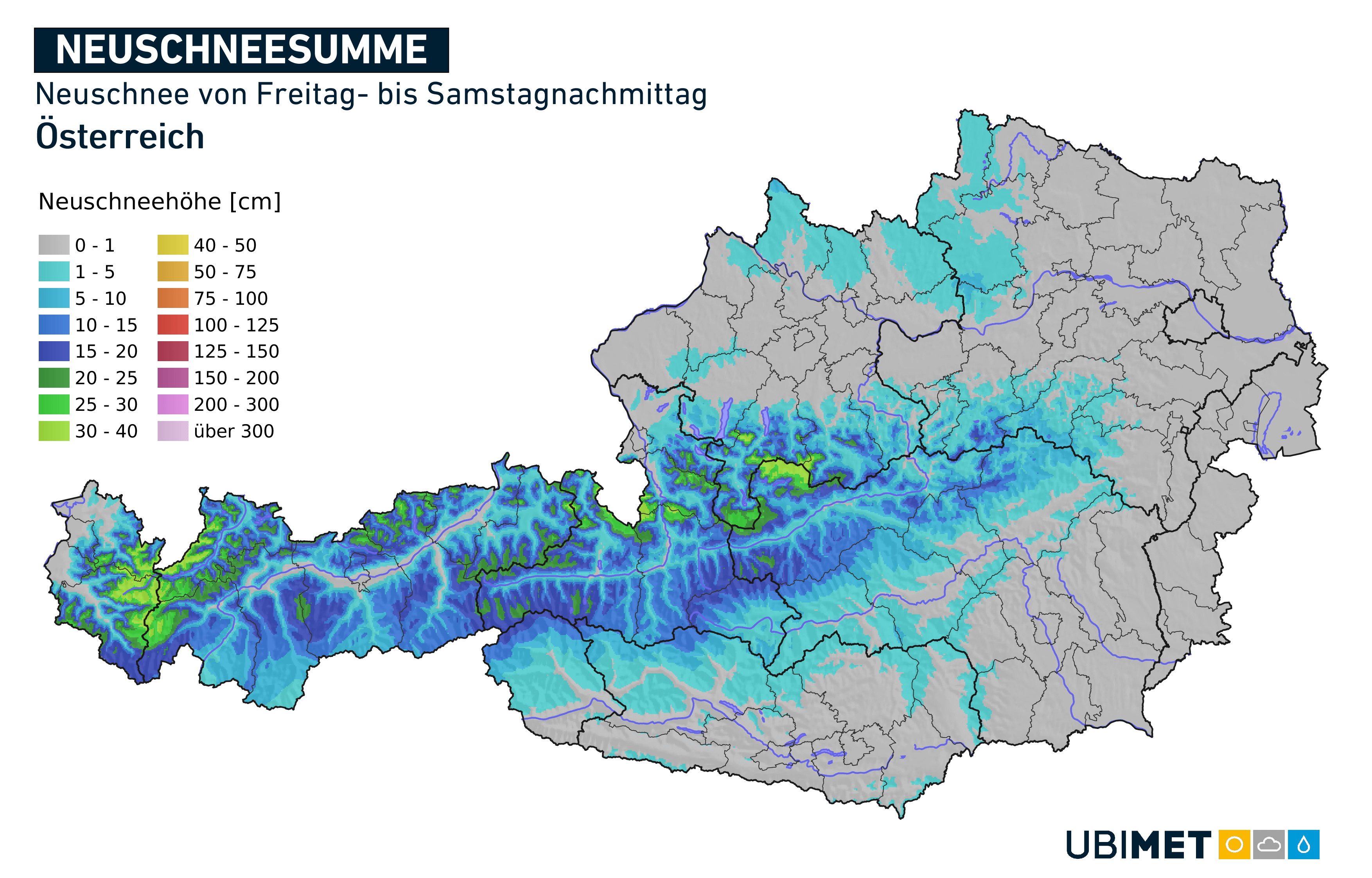

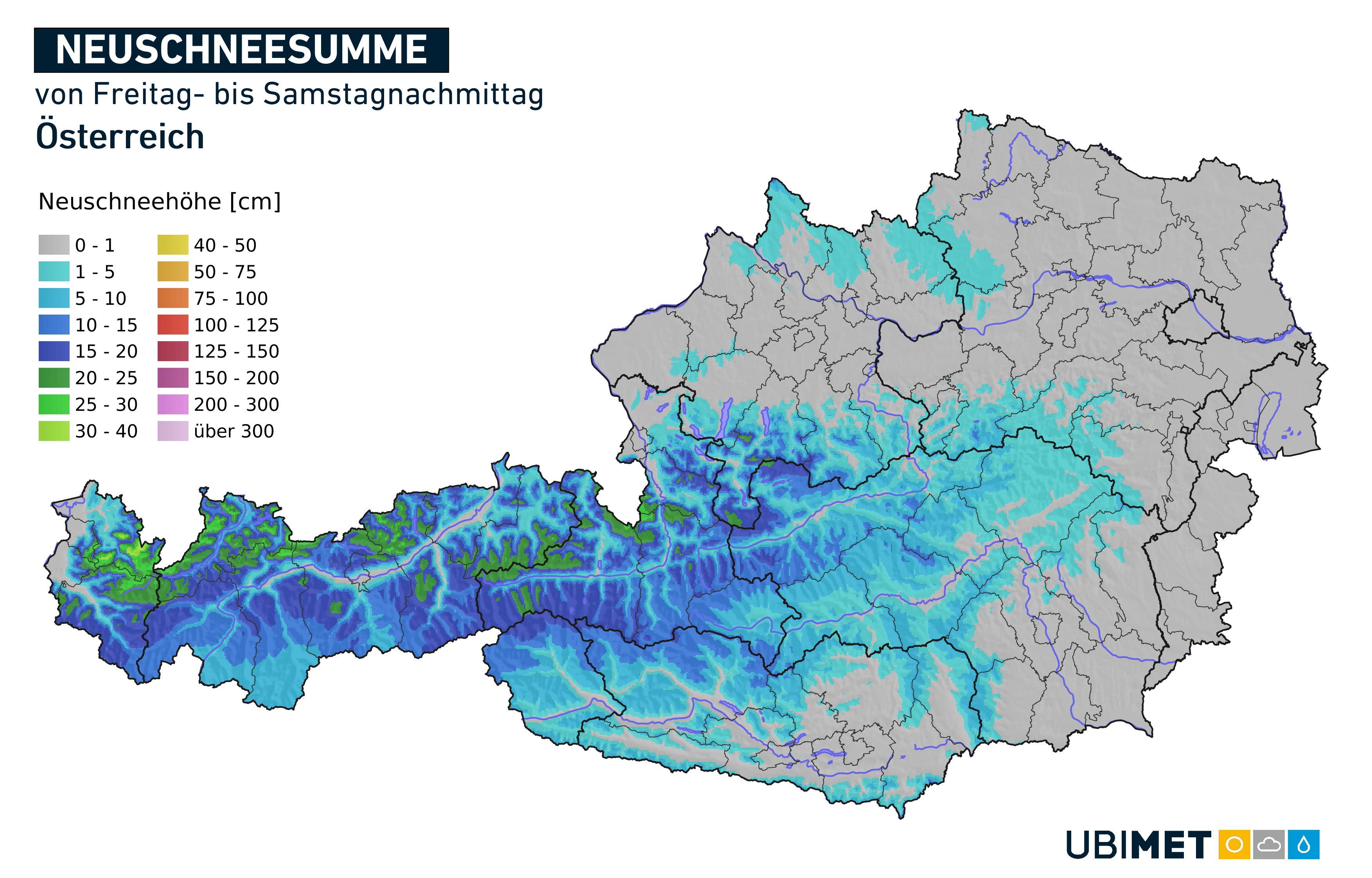

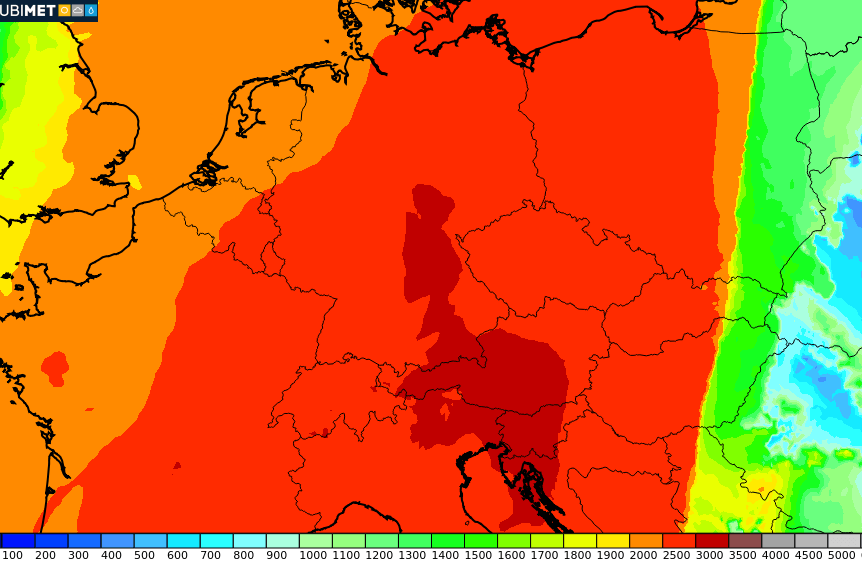

![Neuschneesumme [cm] in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag selbst - UBIMET](https://web-content.ubimet.com/wp-content/uploads/2023/02/Neuschnee-786x503.png)

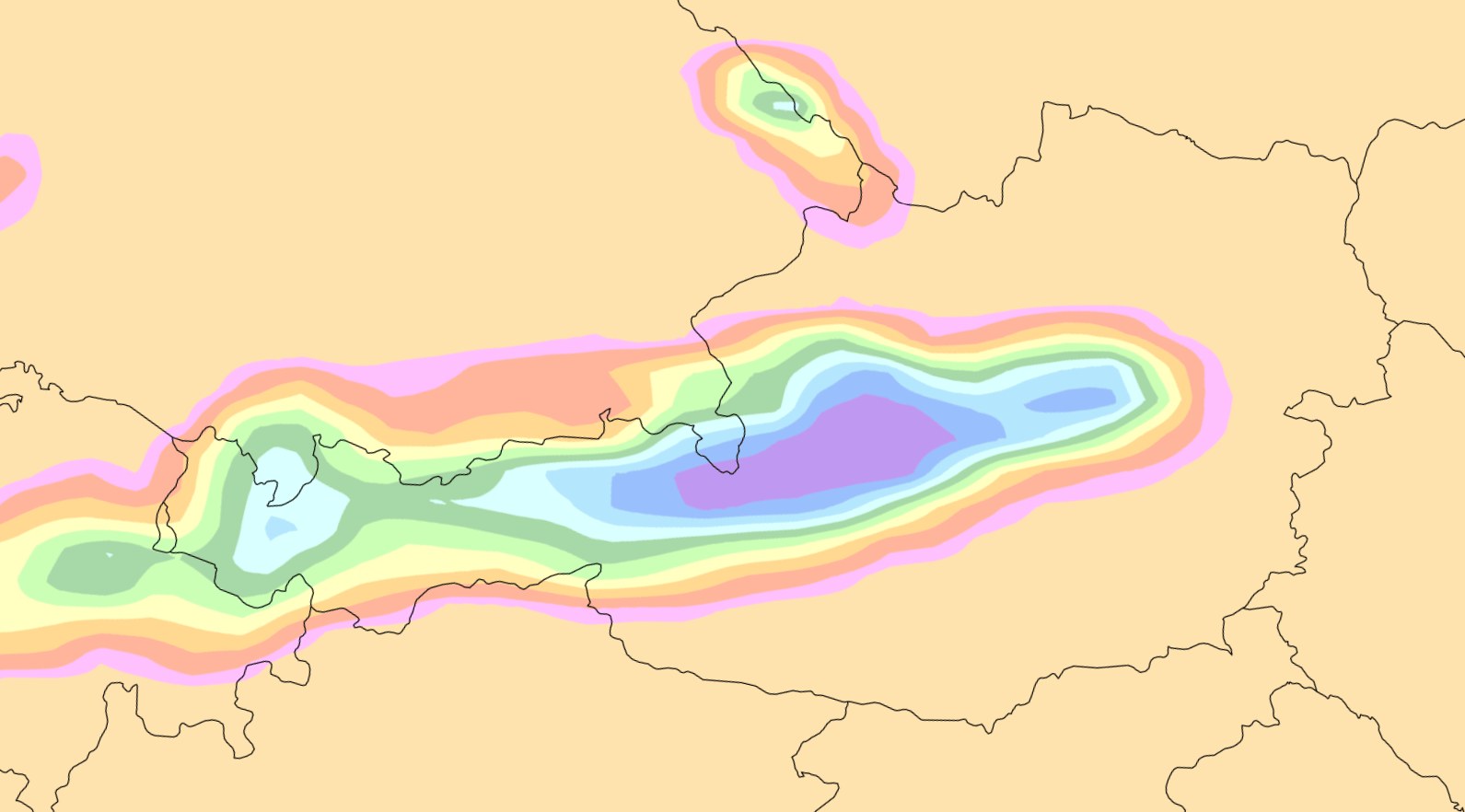

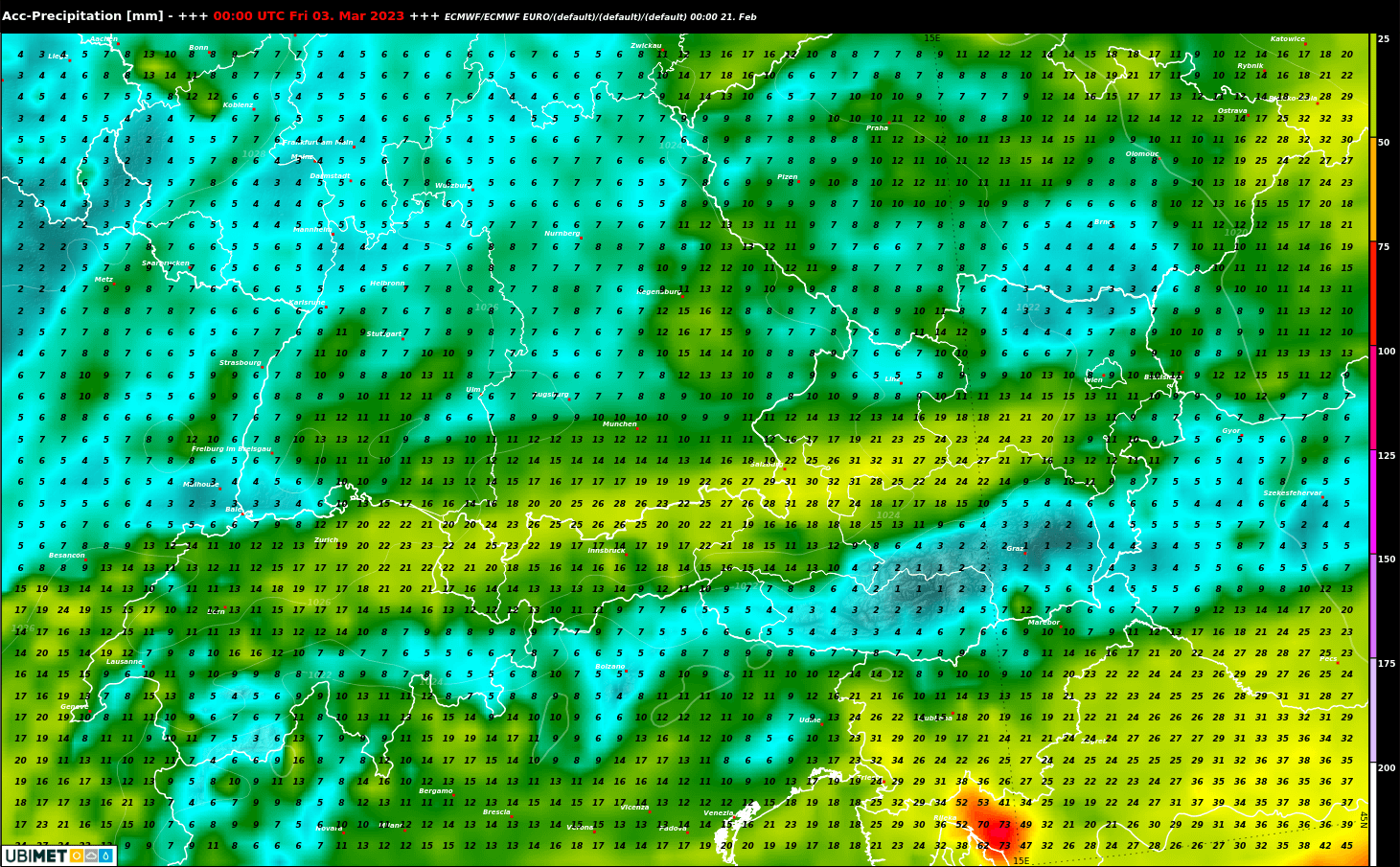

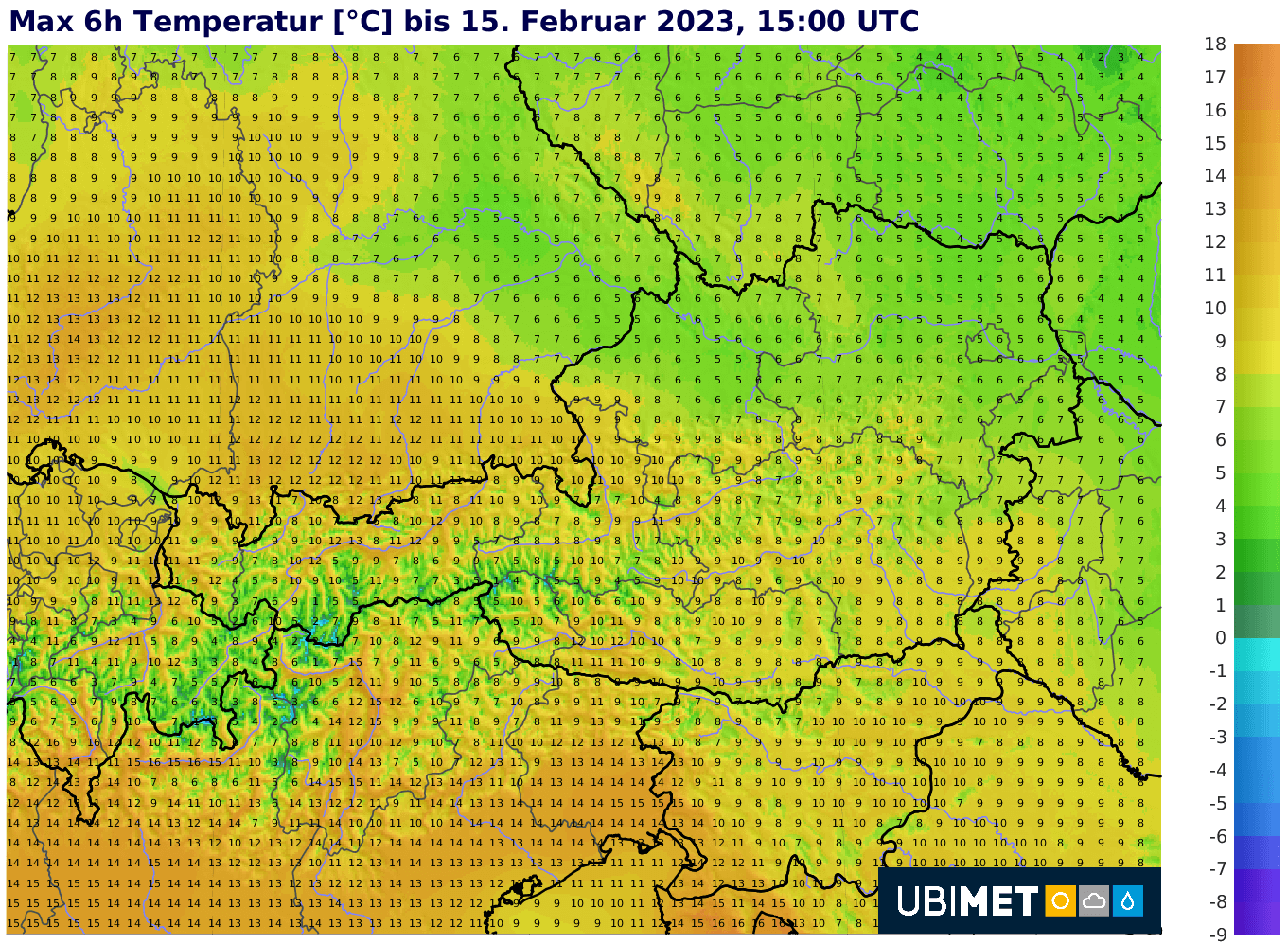

![4-tägige Niederschlagssumme [mm] bis zum 16. Februar: Von Montag bis inklusive Donnerstag ist kein Niederschlag in Sicht - ECMWF IFS Modell](https://web-content.ubimet.com/wp-content/uploads/2023/02/Trockenheit.png)